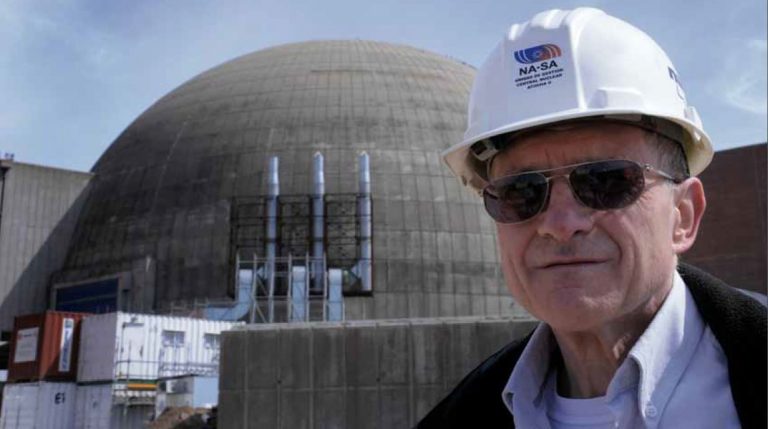

En esta entrevista José Luis Antúnez, Presidente de NA-SA Nucleoeléctrica Argentina, comparte su mirada sobre la actualidad y futuro del sector nuclear, adelanta las proyecciones sobre las tan esperadas centrales nucleares IV y V, y los otros proyectos que están en carpeta mientras se avanza con los contratos con China. Y señala cuál será su legado.

-¿Qué significa para usted este regreso a Nucleoeléctrica Argentina?

-Significa volver a un lugar muy querido y de forma inesperada. Jamás pensé, cuando me retiré a fines de 2015, que podría volver, y mucho menos en estas circunstancias. Me hace acordar mucho a cuando me llamaron en 2005, porque este es mi segundo regreso. En 2005, tras haber estado involucrado en la primera fase de Atucha II, me convocaron para terminar la central, un trabajo largo, arduo y difícil que afortunadamente logramos concretar con éxito. Los años transcurridos pesan sobre mis espaldas, naturalmente, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudar a Nucleoeléctrica Argentina en la cual tengo entrañables amigos después de casi cuarenta años en el sector. Nuevamente, lo que nos queda por delante es muy duro pero haremos todo lo posible por cumplir.

-Uno escucha el nombre “José Luis Antúnez” y enseguida piensa en Atucha II. Al haber logrado esa gran hazaña de completarla y ponerla en marcha con todas las dificultades que tuvo ese proyecto, de alguna manera usted mismo subió la vara y ahora que regresó a la presidencia de NA-SA las expectativas son muchas. Pero ¿qué hay de sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus “sueños nucleares”?

-Mis sueños nucleares son los mismos que en 1974: tecnología propia para el país, empleo industrial y generación eléctrica. Yo no vengo de este campo. Me recibí en 1967 de Ingeniero Electromecánico y me he desempeñado siempre en ingeniería y construcción. Quiso el destino que entre esas actividades, en el año ‘74, se me encomendara la formación y después la conducción de la primera gran empresa dedicada a montajes nucleares que hubo en Argentina, que era un consorcio entre las cinco empresas más importantes del país, en una de las cuales yo trabajaba. Ese fue mi primer contacto con el sector nuclear. Luego tuve el gusto de formar a la generación joven que hoy está en Nucleoeléctrica, ayudarlos y que ellos me ayudaran a mí en el completamiento de Atucha II. Así que es un doble retorno. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas pero vamos a tratar de esquivar ese maleficio del dicho popular.

-Retomando la mención que hacía recién sobre los jóvenes, el Plan de Acción de Nucleoeléctrica -que podríamos decir condensa el espíritu de la “Argentina Nuclear”- enumera una serie de objetivos que iremos profundizando a lo largo de la entrevista. Uno de ellos, justamente, tiene que ver con la capacitación de los jóvenes profesionales y con la incorporación de la perspectiva de género. ¿Qué reflexión puede hacer sobre estos dos puntos?

-Cuando más fácil es contar las cosas es cuando en lugar de teorizar sobre el tema se relata un ejemplo de la realidad. Uno de los jóvenes directores que tenemos hoy en el Directorio, Alejandro Estévez, es un joven ingeniero que tomamos en 2006 a quien formamos en la empresa y luego mandamos a capacitarse a Europa, y a quien hemos reencontrado, luego, ya en condiciones de formar parte del Directorio. No hay nada más agradable que eso. El secreto de la continuidad de las empresas es la continuidad de la formación del personal de manera tal de ir formando los cuadros de reemplazo. En este caso también debemos recuperar a aquellos que fueron despedidos al anularse el Proyecto Nacional de la central CANDU. Este objetivo es el mismo que compartimos con el Ing. Messi, ya fallecido lamentablemente, en el año 2005: recuperar y formar los nuevos cuadros. En cuanto a la perspectiva de género, es algo que he seguido desde su inicio. Yo provengo de una industria donde la participación de las mujeres ha sido muy baja en sus inicios, pero esto fue evolucionando con el tiempo. En Atucha II fuimos pioneros en haber empleado a operarias de la construcción, algo absolutamente inédito en ese momento. Hemos llegado a contar con más de una centena de mujeres entre los más de 4.000 operarios que tuvimos. Fue una experiencia excelente también dentro de la propia UOCRA. Esta tendencia ha ido profundizándose y nuestro propósito es acentuarla, poniendo un especial énfasis en los cuadros de conducción. Así que seguiremos por ese rumbo.

-Otro punto de interés del Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina es el fortalecimiento de las relaciones con Electronuclear de Brasil. ¿Cuáles son los objetivos de este acercamiento?

-Con Brasil, aparte de la vecindad, del Mercosur y del entusiasmo por ambos sistemas nucleares, compartimos un reactor de diseño muy parecido (RA-10 y RMB). Hoy Brasil tiene dos centrales en funcionamiento y una en construcción que está demorada, un caso parecido al de Atucha II, que ahora aparentemente se va a completar. Angra II es un reactor de diseño alemán que, si bien funciona con uranio enriquecido y agua liviana, es bastante parecido al de Atucha II. Así que a lo largo del tiempo fuimos intercambiando experiencias y llevando a cabo una actividad que es muy específica de nuestra empresa: la determinación del envejecimiento de reactores a través de ensayos no destructivos. Hemos logrado una larga vinculación de experiencias operativas comunes y de actividades en ensayos no destructivos. Pensamos seguir profundizando esta relación porque son vinculaciones de alta calidad técnica, mutuamente enriquecedoras.

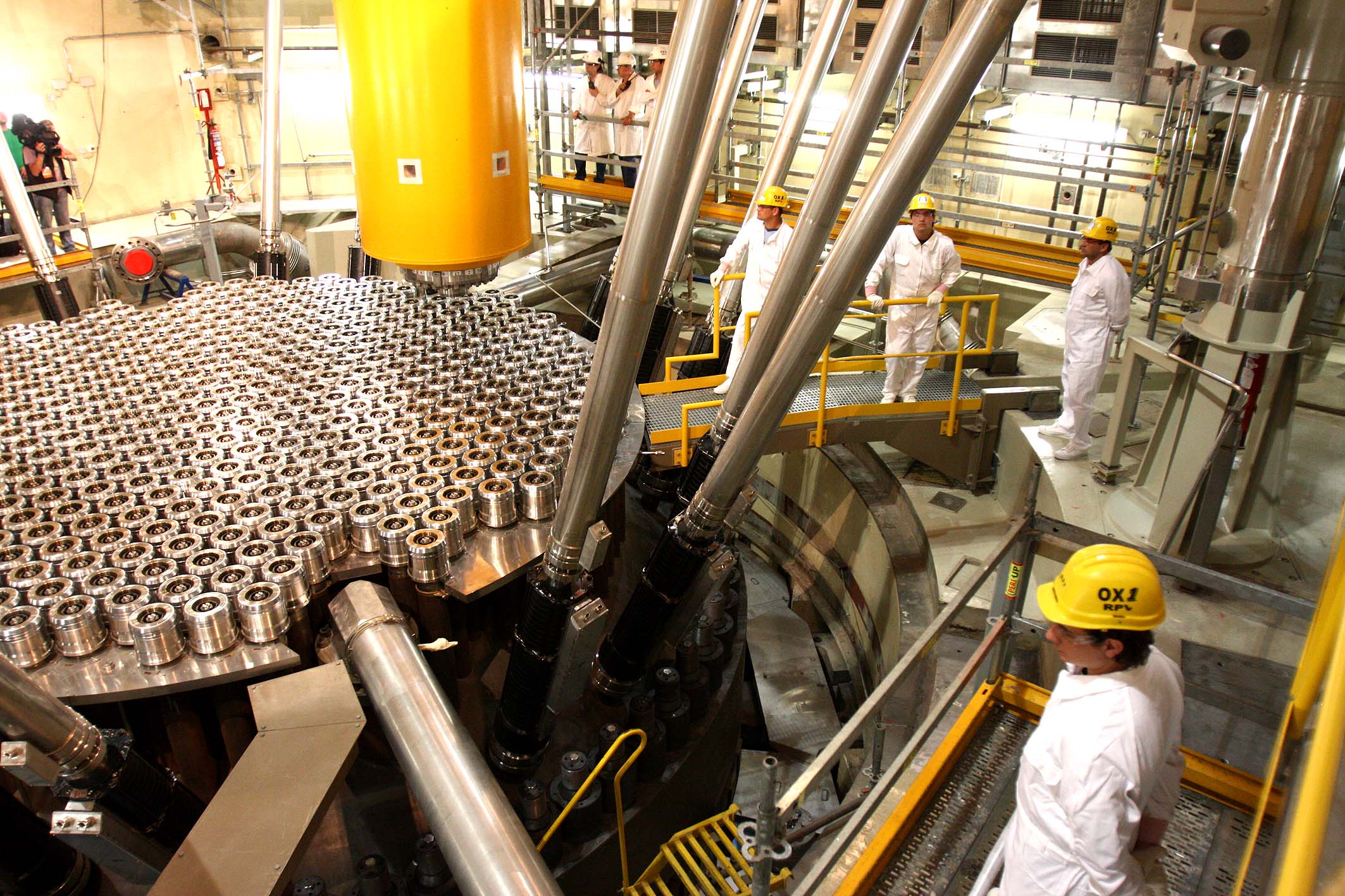

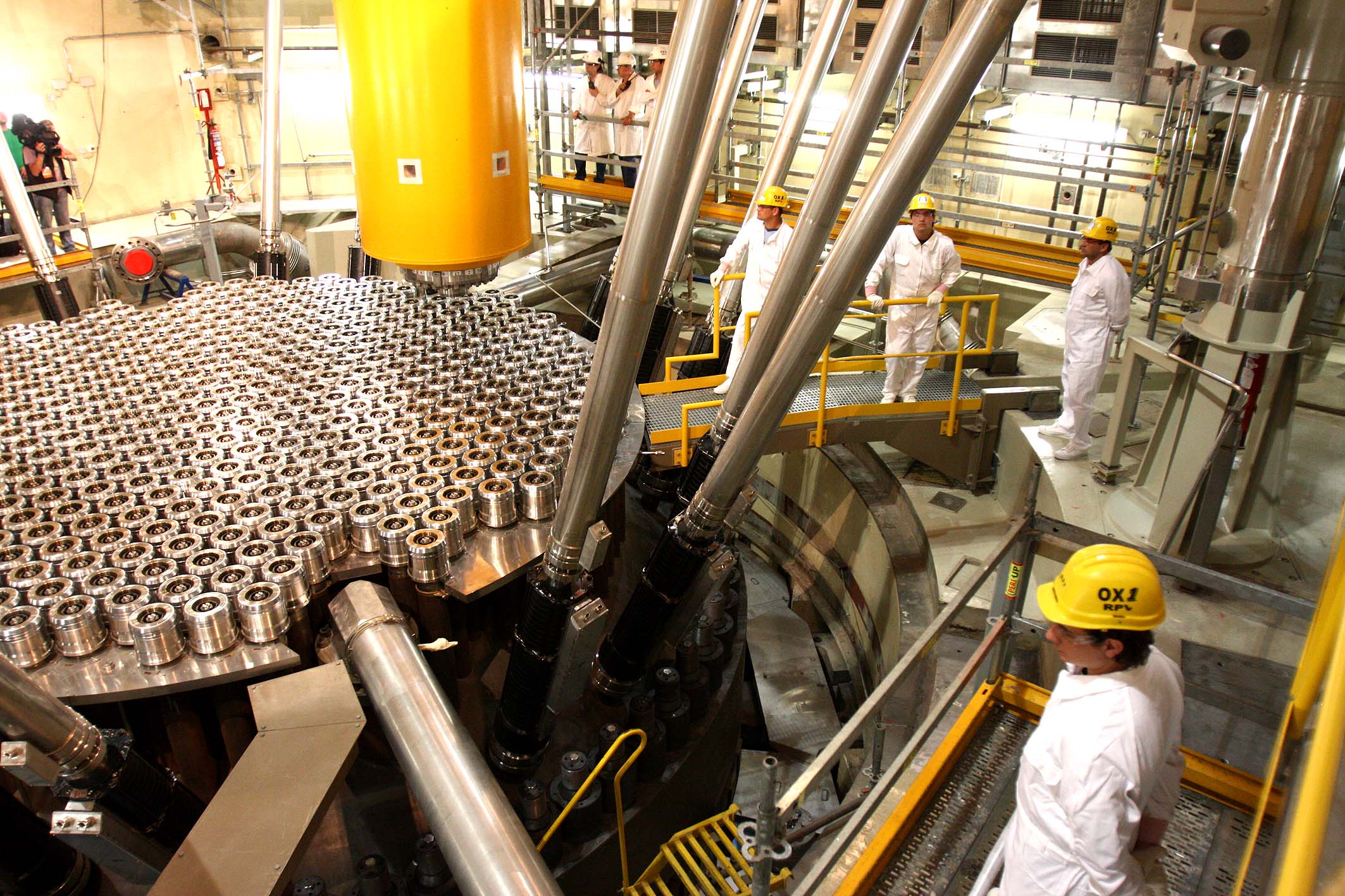

Reactor Atucha II

-A principios del mes de julio Nucleoeléctrica suscribió un acuerdo con la CNEA para finalizar la obra edilicia del prototipo del reactor CAREM. ¿Cómo será ese trabajo en conjunto y cómo cree que se va a posicionar la Argentina a nivel internacional una vez que el proyecto esté finalizado?

-El CAREM es un proyecto del sector nuclear argentino cuyo diseñador conceptual y conductor es la CNEA. Si bien se trata de un reactor prototipo, es un reactor destinado a producir energía eléctrica, así que hemos ayudado a la CNEA desde el comienzo de la construcción en obra allá por el 2014. Luego hubo una interrupción desde el año 2016, y ahora hemos vuelto a operar con ellos. Toda la experiencia y capacidad de construcción de centrales nucleares de NA-SA está a disposición de la CNEA y estoy seguro de que vamos a trabajar en conjunto mucho tiempo en este tema. Nosotros somos entusiastas colaboradores del proyecto CAREM. Por ahora la Argentina está posicionada como exportadora de reactores de investigación, de los cuales se han exportado cinco unidades entre la CNEA e INVAP. El CAREM colocaría al país como un oferente de centrales nucleares modulares de potencia en un mercado que promete ser muy interesante.

-Otro proyecto destacado es la Extensión de Vida de Atucha I. ¿Cuáles son los mayores desafíos de esta compleja iniciativa?

-Todo proyecto de extensión de vida, si sale bien, es un gran negocio, porque por un monto infinitamente menor al que requiere la construcción de una central nueva se está prolongando la producción de energía de una central nuclear existente. La experiencia ha demostrado que la centrales nucleares son de larguísima vida, inimaginable cuando se diseñaron. La vida de diseño de Atucha I era de 25 años, y lleva 47 funcionando. Embalse operó durante 30 años en su primer ciclo a la perfección y ya tiene extendida su vida útil en otras tres décadas. Así que la extensión de vida de Atucha I no va a ser nuestro primer proyecto de este tipo. La central debiera parar en el año 2024 para llevar a cabo su extensión de vida, y confiamos en que podrá operar unos 15 ó 20 años más según determine la Autoridad Regulatoria Nuclear. Atucha I, poca gente lo sabe, nació con 250 MW y durante el proceso de construcción -antes de que arrancara por primera vez- se le empezó a incrementar la potencia. Hoy está produciendo más de 350 MW, es decir más del 30% sobre la potencia original de diseño: un caso bastante insólito. Esperamos que la decana de nuestras centrales siga dándonos una buena producción durante unos cuantos años más. Es un proyecto muy desafiante y vamos a hacer todo lo que se pueda con recursos nacionales. El proyecto lo va a conducir NA-SA como proyecto propio. Hay que empezarlo urgente, ya hemos designado al Gerente del Proyecto para conducir la Extensión de Vida y esperamos comenzar a trabajar ya mismo porque en el 2024 hay que parar la central, pero debemos tener listos todos los componentes para no demorarnos durante el período de parada. Así que hay mucho trabajo para hacer. Estimamos que la extensión de vida estará lista, una vez iniciadas las tareas, en dos ó tres años.

-Sin dudas, la Extensión de Vida de Atucha I será una de las grandes iniciativas mientras se avanza con los dos proyectos que está esperando todo el sector nuclear: la IV y V centrales…

-¡Sí, hace rato las estamos esperando!

-¿Cómo se va a retomar ese plan que en un momento estuvo cerca de concretarse pero que finalmente no se materializó?

-Lo que indica nuestro Plan de Acción, fruto del trabajo de análisis que comenzamos hacia fines del año pasado, es la posibilidad de retomar lo que era el Plan Nuclear 2014, que en esencia incluía la construcción de dos centrales: una de uranio natural y agua pesada, con la tecnología propia Argentina adquirida durante la construcción de Embalse (que se denominó “Proyecto Nacional”), y otra que sería la primera incursión del país en el mercado de centrales nucleares de uranio enriquecido y agua liviana. Con respecto al Proyecto Nacional, de tipo CANDU, lo único que había que hacer era iniciar el proyecto, porque somos dueños de esa tecnología. En cuanto a la central de uranio enriquecido, se seleccionó por su financiamiento el reactor chino Hualong. Esta selección, cuyo proceso había comenzado en 2010 y se definió en 2014, coincidió con la firma de lo que ha sido un tratado histórico entre la República Popular China y la Argentina, un tratado País-País suscripto por los presidentes de ambas naciones en 2014. Este acuerdo prevé infinidad de áreas de cooperación y desarrollo conjunto, y en especial establece la posibilidad de hacer un plan de desarrollo de infraestructura para la Argentina con financiamiento de China. El proyecto Hualong nació en esa fecha, y fue añadido en ese tratado. Al mismo tiempo se aprovechó para incluir en el financiamiento al Proyecto Nacional, aunque no fuera de origen chino. Estamos hablando de una central de 700 MW de uranio natural y agua pesada y otra de 1.100 MW de uranio enriquecido y agua liviana. La Argentina del año 2014 era una Argentina desendeudada y con PBI en crecimiento, situación que lamentablemente hoy no es así. Esperemos que se pueda corregir rápidamente pero la situación de financiamiento para grandes proyectos en el país es difícil, y por otra parte, el Proyecto Nacional fue eliminado del Plan Nuclear Argentino en 2018 por el Gobierno que sucedió al nuestro: sólo sobrevivió la central China, cuyos contratos se dispuso que se continuaran negociando con financiamiento chino. Esta situación -sin cambios respecto del año 2018, porque el proyecto de uranio natural está anulado y el contrato del reactor de uranio enriquecido no se logró terminar- es la que estamos enfrentando hoy a partir de nuestro retorno a Nucleoeléctrica Argentina.

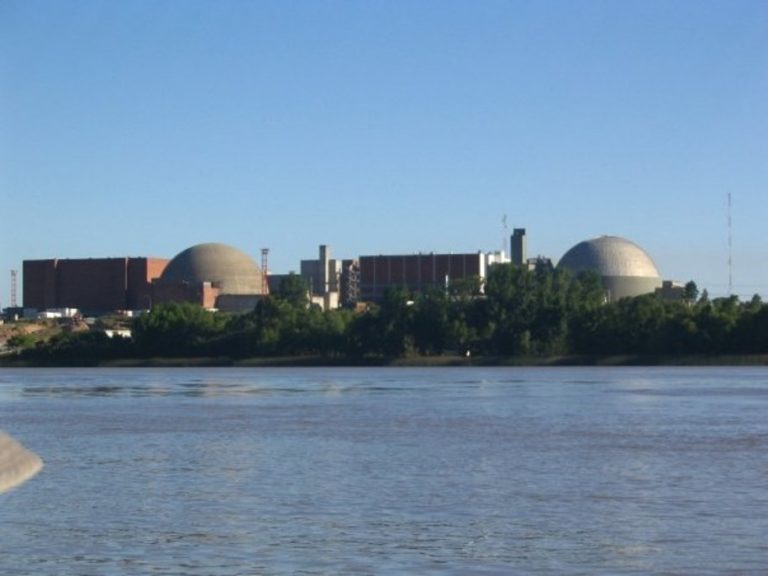

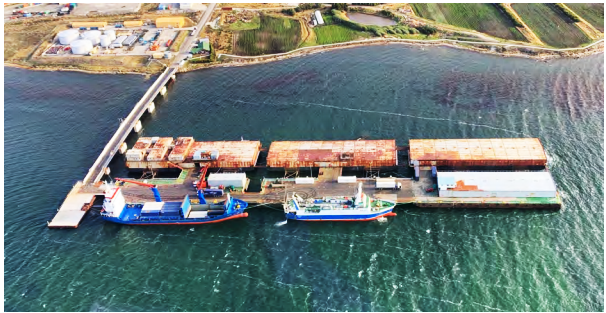

Complejo nuclear Atucha

-Ante este panorama, y a sabiendas de la voluntad de poder concretar ambos proyectos, ¿qué acciones están implementando para destrabar la situación?

-Nosotros no aceptamos que se haya anulado la tecnología de uranio natural y agua pesada. En el año 2017 también quedó abandonada la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito. Así que lo que hemos resuelto en primer término es cambiar el orden que estaba previsto para ambas centrales. Vamos a comenzar con aquella para la cual disponemos de financiamiento hoy, que es la central china. Terminaremos el contrato con China tal cual se estaba formulando, procurando maximizar en lo que podamos -dentro de lo que es un contrato EPC- el contenido nacional industrial del proyecto y la transferencia de tecnología de la fabricación del combustible a la

CNEA. Con respecto al proyecto de uranio natural, en primer término “anulamos la anulación”. El orden se ha invertido, como dije, buscando mientras tanto recuperar la capacidad de producción de agua pesada de la PIAP y estar en condiciones de lanzar el Proyecto Nacional que vamos a hacer con una programación distinta a la habitual. Normalmente uno programa los proyectos de manera tal de empezar al mismo tiempo las obras y los suministros. Teniendo en cuenta que la industria manufacturera nacional necesita trabajo, vamos a comenzar por la compra de los componentes antes del lanzamiento de las obras.

-Para profundizar lo que nos comentaba recién -y hago hincapié en este punto porque sin dudas es el aspecto de mayor interés para la industria local- ¿cómo se va a garantizar la participación nacional teniendo en cuenta que la IV central tendrá una tecnología nueva para el país?

-Lo vamos a establecer en el mismo contrato. Es un tema a negociar que aún no está especificado, pero sabemos a priori -porque ya nos pasó con Atucha I y con la propia Embalse- que cuando uno incorpora una tecnología nueva el contenido nacional de la primera unidad es menor para la participación industrial. Los sectores de ingeniería y construcción sí van a estar muy ocupados con el proyecto Hualong, no así la industria nacional. Para ayudar a la industria proveedora de componentes mecánicos, metalmecánicos, eléctricos y demás adelantaremos la compra de componentes para el Proyecto Nacional. Una vez que la situación financiera se haya estabilizado entonces sí largaremos las obras de esta central de uranio natural, pero estaremos empezando

mucho antes que lo habitual con los contratos para los insumos. Es decir, todos los fondos destinados para el Proyecto Nacional no los vamos a utilizar para construir -porque ese segmento de la industria va a estar muy bien ocupada en el proyecto Hualong- sino para manufacturar localmente. Los componentes importados y las obras vendrán después. Con esto trataremos de satisfacer a todos los sectores interesados, mientras se espera que estos proyectos vayan prosperando,

-¿En qué otras iniciativas estará ocupado el sector, además del Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I que nos comentaba anteriormente?

-En este período de transición, a la industria manufacturera le estamos ofreciendo, además de la Extensión de Vida de Atucha I, otro proyecto importantísimo que es el Almacenamiento en Seco de los Elementos Combustibles Quemados (ASECQ) del Complejo Atucha I-II, una iniciativa muy grande, del orden de los 300 millones de dólares, que vamos a realizar con la CNEA como tecnólogo y con la industria nacional como proveedora. Así que para la industria manufacturera nacional tenemos: en lo inmediato, Extensión de Vida de Atucha I y Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados; y ni bien recuperemos la ingeniería del Proyecto, se sumarán los componentes nacionales para el Proyecto Nacional y todo lo que se pueda elaborar localmente para el proyecto Hualong. Estamos en pleno proceso de recuperación de las capacidades nacionales.

-En cuanto a los tiempos, ¿cuándo está previsto el inicio de la IV central y cuánto demoraría su construcción?

-Son estimaciones, pero la más razonable e que podamos firmar el contrato con la compañía nuclear china (China National Nuclear Corporation -CNNC-) para fin de año. A continuación vienen los proyectos necesarios para insertar esa contratación con la CNNC en base a las condiciones del tratado País-País, que son muy exigentes. Principalmente hay que determinar la razonabilidad del precio, las condiciones técnicas del proyecto, y que las condiciones financieras sean las mejores para el país. Eso se hace a través de la aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Estratégico de la Presidencia de la Nación de la elegibilidad del proyecto dentro de las estrategias de inversiones del país y mediante la aprobación por el Ministerio de Economía de las condiciones de financiamiento y términos del contrato financiero. Es un proceso que lleva tiempo, requiere de un trabajo muy grande en ambos frentes, tanto en lo técnico como en lo financiero, con lo cual asumimos que el comienzo del proyecto de uranio enriquecido será a mediados del año próximo. Ya estamos lanzando el estudio de impacto ambiental de la central y también las obras en el sitio necesarias para su instalación adelantándolas a la ejecución del contrato: las obras en el sitio son las mismas para cualquier central que uno haga. Adelantarlas nos permitirá ahorrar tiempo en el total del proyecto, que estimamos tendrá una duración de ocho años desde el inicio de las obras.

-¿Y para el Proyecto Nacional cuáles son las previsiones?

-La recuperación de la Planta de Agua Pesada, la ingeniería para compra de componentes y la preparación de esas especificaciones para que nos pueda cotizar la industria nacional es un proceso que nos va a llevar más de un año. Durante el 2023 calculo que estaremos recibiendo los primeros componentes. Cuánto van a tardar las obras dependerá de cuándo podamos iniciarlas porque las primeras disponibilidades las vamos a destinar íntegramente a la industria manufacturera nacional.

-Con estas dos centrales se estaría duplicando la participación nuclear en la matriz energética nacional. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto y qué le diría a aquellos que cuestionan este plan argumentando que estamos yendo a contramano de ciertos países que, como Alemania, están en pleno “apagón nuclear”?

-Mi primera reflexión es sobre la continuidad de los programas. Lo nuclear ha tenido dos baches muy grandes. El primero comenzó hacia finales de los ‘80 hasta el 2005, fue profundo, largo y casi llegó a desaparecer al programa nuclear argentino. Luego tuvimos el bache 2016- 2020, en el que se anuló buena parte del programa nuclear, borrando del horizonte al Proyecto Nacional y no concretando tampoco el proyecto Hualong. Con estas discontinuidades es muy difícil lidiar. Yo conceptúo que si el plazo medio de construcción para las centrales nucleares es de 8 a 10 años, por lo menos cada 5 habría que ir largando regularmente una central nueva. Respecto a quienes dicen que vamos a contramano de Alemania yo les respondo que vamos a contramano de Alemania en unas cuantas cosas, de las cuales lo nuclear no es lo único: vamos a contramano en cuanto al progreso científico, industrialización, manufacturación de componentes sofisticadísimos. Ahora, ¿cómo va Alemania con respecto al resto del mundo? No todos los países están disminuyendo sus planes nucleares: basta ver los casos de China, India y Rusia. Es cierto que en la Europa madura algunas naciones están disminuyendo su consumo eléctrico por unidad de PBI y por ende están ralentizados completamente sus programas nucleares. Hoy, en toda la Europa tradicional, si no contamos las unidades de la Rusia europea, hay tres centrales en construcción: dos en Finlandia y una en Francia. El resto parece estar en un programa de decrecimiento de la industria nuclear. Estados Unidos está estable en su flota, con más de 90 reactores, pero sus extensiones de vida han sido el equivalente a la incorporación de unos 7 reactores nuevos. Alemania, Suecia y Francia son economías extremadamente maduras. Los invito a mirar las naciones en otro estado de desarrollo, y ahí vamos a encontrar que mientras hablamos de tres centrales nucleares en toda Europa, en el resto del mundo hay 51 centrales en construcción. La evolución nuclear de China, por ejemplo, ha sido asombrosa, no van a tardar en alcanzar la flota de Estados Unidos. Japón ha ido rehabilitando sus centrales nucleares y la India tiene un programa de construcción nuclear extremadamente activo. Así que a aquellas personas les diría que comparar parcialmente con una sola nación muy desarrollada no me parece que sea lo más adecuado.

-Para ir cerrando la entrevista, otro punto que suele traer mucho debate en la opinión pública es el tema de los combustibles nucleares. ¿Qué podría explicar al respecto?

-Desde que prendimos fuego en la puerta de la caverna hemos estado alterando el medio ambiente. Somos veteranos en la emisión de carbono. Todo proceso de producción implica una cierta disrupción en el ambiente. Hay algunos que son muy poco disruptivos y otros que son muy disruptivos. Después están los residuos mismos de esos procesos y cómo cada industria dispone de ellos. Hay quienes los arrojan a la atmósfera, como residuos de combustión y hay quienes no los producen, como la eólica y solar que no generan desperdicios fuera de los industriales, y la hidráulica que si bien impacta el medio ambiente no genera residuos en el proceso de producción eléctrica. La nuclear no genera nada que no controle por sí misma. No emite dióxido de carbono a la atmósfera y lo que queda del proceso es una pequeña cantidad de combustibles quemados que se almacenan porque todavía contienen una gran cantidad de energía utilizable en otro tipo de reactores con el adecuado reprocesamiento. Todas las centrales del mundo conservan el combustible quemado en piletas de enfriamiento. Para graficar los volúmenes: una planta de carbón, de potencia comparable a Atucha II produciendo las 24 horas, necesita 12.000 toneladas de carbón por día, equivalente a un barco Panamax cada 5 días. Ese carbón se transforma en dióxido de carbono que escapó a la atmósfera y en residuos de cenizas y de otro tipo en un volumen muy grande. Atucha II en ese mismo período ha utilizado 185 kilos de uranio para producir la misma cantidad de energía. Todo el combustible que quemó Atucha I en sus 47 años de existencia está almacenado en la pileta de la central que estamos por pasar a almacenamiento en seco. Es un volumen pequeñísimo que se reduce aún más si uno lo reprocesa para volver a generar energía con el añadido de que produce energía de nuevo. Así que hay un residuo de larga vida pero su volumen es muy reducido. Ya hay varias naciones, como Francia y Japón, que están reprocesando el combustible para volver a utilizarlo en otros reactores. Así que lo cierto es que queda el combustible quemado en un volumen pequeñísimo que además sirve para volver a generar energía. No me parece una situación dramática en lo más mínimo.

-Por último, e insisto en lo que le decía al principio de la entrevista sobre lo alta que ha dejado la vara, ¿cómo le gustaría coronar su carrera después de tantos desafíos logrados?

-El General Marshall, Jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre decía “hay que cambiar de libreto entre guerra y guerra porque el enemigo también leyó la historia”. Acá el enemigo es el tiempo. El proyecto Atucha II lo dirigí yo personalmente. Hoy estoy volviendo a reconstruir el grupo, y el Directorio de NA-SA es un excelente ejemplo al respecto con sus tres franjas etarias.

Entonces, antes de que se extinga mi posibilidad laboral, mi misión no es haber terminado las dos nuevas centrales sino haber dejado esos proyectos bajo la conducción de gente que estamos seguros que los va a poder completar. De esa manera, uno emprende tranquilo la tarea porque estos proyectos son largos. Hemos encontrado, así, la manera de que yo pueda transmitirles lo poco que sé y que ellos continúen con el testimonio completando las centrales y manteniendo viva la llama del entusiasmo.

La docente agregó que aunque la Ley Nro. 14.867 —o Ley de Feedlot— se sancionó en 2017 en la provincia de Buenos Aires, actualmente sigue sin reglamentarse por falta de reglas claras y de lineamientos técnicos. En consecuencia, no es factible aplicar la Ley y los establecimientos no pueden avanzar en el cuidado del ambiente. Por su parte, la Resolución Nro. 333/2017, propuesta por la Autoridad del Agua, aporta criterios técnicos para manejar los efluentes, pero sigue exigiendo niveles de vuelco incongruentes con la Pampa Húmeda y con la actividad en sí misma. Así es muy difícil planificar, desarrollar y operar sistemas de tratamiento de efluentes.

“Por último, hay que destacar que es complejo adaptar los sistemas de tratamiento de efluentes existentes en el mercado a los feedlots de la Argentina. A diferencia de los sistemas de tratamiento que se usan en producciones ganaderas semi-industriales en otros países, con corrales cubiertos, pisos de hormigón y volúmenes constantes de efluentes, en nuestro país, con corrales a cielo abierto, el volumen de efluentes depende de las lluvias y se deben usar sistemas de tratamiento discontinuos, ajustados a las características climáticas y de producción, a los límites de descarga que exige la legislación y a la economía de los productores. Son muchos los escollos para lograr un diseño aplicable a nuestro escenario actual”, dijo García.

Un futuro con nuevos desarrollos

Ana García destacó que desde la FAUBA se están llevando adelante tres líneas de trabajo en este tema. En una se estudian los impactos de los feedlots en la calidad de los cuerpos de agua, con la idea de generar información de base para ajustar los límites de vuelco vigentes en la reglamentación y hacerlos congruentes con este sistema de producción ganadera.

Por su parte, Santiago Fleite comentó que otra de las líneas consiste diseñar, ajustar y poner en marcha diferentes sistemas de tratamiento, a fin de lograr cada vez mejores desempeños. “Se están ensayando distintas tecnologías para tratar fangos y efluentes, como, por ejemplo, los reactores anóxico-óxicos o los de lecho fluidizado. En particular, esta línea se desarrolla en colaboración con el Laboratorio de Reactores y Sistemas para la Industria, de la FCEyN”.

Para finalizar, García indicó que la tercera línea apunta a darle un destino final productivo al estiércol estabilizado y a los efluentes tratados, que por sus contenidos de materia orgánica y nutrientes serían ideales para aplicar como abono o enmienda orgánica en campos agrícolas. “Es fundamental continuar estos estudios ajustando los diferentes elementos de un plan de manejo de nutrientes. Este plan debería identificar acciones sitio-específicas a considerar desde el momento en que se genera el estiércol en los corrales de engorde hasta el destino final en un campo agrícola. Nuestro objetivo es brindar pautas que guíen la elaboración de estos planes”.

La docente agregó que aunque la Ley Nro. 14.867 —o Ley de Feedlot— se sancionó en 2017 en la provincia de Buenos Aires, actualmente sigue sin reglamentarse por falta de reglas claras y de lineamientos técnicos. En consecuencia, no es factible aplicar la Ley y los establecimientos no pueden avanzar en el cuidado del ambiente. Por su parte, la Resolución Nro. 333/2017, propuesta por la Autoridad del Agua, aporta criterios técnicos para manejar los efluentes, pero sigue exigiendo niveles de vuelco incongruentes con la Pampa Húmeda y con la actividad en sí misma. Así es muy difícil planificar, desarrollar y operar sistemas de tratamiento de efluentes.

“Por último, hay que destacar que es complejo adaptar los sistemas de tratamiento de efluentes existentes en el mercado a los feedlots de la Argentina. A diferencia de los sistemas de tratamiento que se usan en producciones ganaderas semi-industriales en otros países, con corrales cubiertos, pisos de hormigón y volúmenes constantes de efluentes, en nuestro país, con corrales a cielo abierto, el volumen de efluentes depende de las lluvias y se deben usar sistemas de tratamiento discontinuos, ajustados a las características climáticas y de producción, a los límites de descarga que exige la legislación y a la economía de los productores. Son muchos los escollos para lograr un diseño aplicable a nuestro escenario actual”, dijo García.

Un futuro con nuevos desarrollos

Ana García destacó que desde la FAUBA se están llevando adelante tres líneas de trabajo en este tema. En una se estudian los impactos de los feedlots en la calidad de los cuerpos de agua, con la idea de generar información de base para ajustar los límites de vuelco vigentes en la reglamentación y hacerlos congruentes con este sistema de producción ganadera.

Por su parte, Santiago Fleite comentó que otra de las líneas consiste diseñar, ajustar y poner en marcha diferentes sistemas de tratamiento, a fin de lograr cada vez mejores desempeños. “Se están ensayando distintas tecnologías para tratar fangos y efluentes, como, por ejemplo, los reactores anóxico-óxicos o los de lecho fluidizado. En particular, esta línea se desarrolla en colaboración con el Laboratorio de Reactores y Sistemas para la Industria, de la FCEyN”.

Para finalizar, García indicó que la tercera línea apunta a darle un destino final productivo al estiércol estabilizado y a los efluentes tratados, que por sus contenidos de materia orgánica y nutrientes serían ideales para aplicar como abono o enmienda orgánica en campos agrícolas. “Es fundamental continuar estos estudios ajustando los diferentes elementos de un plan de manejo de nutrientes. Este plan debería identificar acciones sitio-específicas a considerar desde el momento en que se genera el estiércol en los corrales de engorde hasta el destino final en un campo agrícola. Nuestro objetivo es brindar pautas que guíen la elaboración de estos planes”.

Muestra de esto es que la propia empresa hace service de las máquinas que vendió hace 40 años y más. «Son indestructibles», cuenta Jonathan Romero, biznieto del fundador y hoy presidente de Pastalinda.

Su duración fue señalada por asesores como un «problema» para el negocio por el nulo recambio que tiene, en comparación con electrodomésticos populares que deben reponerse cada 3 o 5 años. Pero Romero asegura que la fidelización de los usuarios de Pastalinda es un valor en sí para la compañía y su calidad no se cambiará por ningún argumento.

Pastalinda factura hoy $ 650 millones, produce 5000 máquinas al mes en su nueva planta de La Paternal en dónde invirtió u$s 7 millones para expandirse al mundo después de haber duplicado ventas en solo un año en el que la cuarentena volcó al público a cocinar en su casa.

Romero no se conformó con ese crecimiento. Bajo su gestión la firma comenzó a exportar a Uruguay, Paraguay, Chile y Perú y ahora llega a Estados Unidos y Canadá a través de Amazon. «El mercado norteamericano es super-competitivo pero realmente no hay productos con las características de Pastalinda por lo que tenemos muy alentadoras proyecciones», dijo.

Además de Amazon, en Estados Unidos hay distribuidores exclusivos que realizarán las ventas directas.

De apoco, se ampliará para vender en esos países el catálogo completo de la compañía, ya que en los últimos años se amplió la producción de las nuevos modelos de máquinas (algunos para de mayor capacidad ideales para locales gastronómicos) y otros productos como el secapasta, la raviolera, utensilios para la cocina y fundas para todos los artículos. El próximo paso es Europa.

Durante la cuarentena, la Pastalinda explotó en ventas. Debieron aumentar 50% la producción y duplicar empleados para llevarla adelante.

Muestra de esto es que la propia empresa hace service de las máquinas que vendió hace 40 años y más. «Son indestructibles», cuenta Jonathan Romero, biznieto del fundador y hoy presidente de Pastalinda.

Su duración fue señalada por asesores como un «problema» para el negocio por el nulo recambio que tiene, en comparación con electrodomésticos populares que deben reponerse cada 3 o 5 años. Pero Romero asegura que la fidelización de los usuarios de Pastalinda es un valor en sí para la compañía y su calidad no se cambiará por ningún argumento.

Pastalinda factura hoy $ 650 millones, produce 5000 máquinas al mes en su nueva planta de La Paternal en dónde invirtió u$s 7 millones para expandirse al mundo después de haber duplicado ventas en solo un año en el que la cuarentena volcó al público a cocinar en su casa.

Romero no se conformó con ese crecimiento. Bajo su gestión la firma comenzó a exportar a Uruguay, Paraguay, Chile y Perú y ahora llega a Estados Unidos y Canadá a través de Amazon. «El mercado norteamericano es super-competitivo pero realmente no hay productos con las características de Pastalinda por lo que tenemos muy alentadoras proyecciones», dijo.

Además de Amazon, en Estados Unidos hay distribuidores exclusivos que realizarán las ventas directas.

De apoco, se ampliará para vender en esos países el catálogo completo de la compañía, ya que en los últimos años se amplió la producción de las nuevos modelos de máquinas (algunos para de mayor capacidad ideales para locales gastronómicos) y otros productos como el secapasta, la raviolera, utensilios para la cocina y fundas para todos los artículos. El próximo paso es Europa.

Durante la cuarentena, la Pastalinda explotó en ventas. Debieron aumentar 50% la producción y duplicar empleados para llevarla adelante.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/D3VNVV7FXJELFGF3USWS3NS4BM.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/PBDS5TSPJVABFOF4SY77ZS65NY.jpeg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/5QJW3QOD35DDFMGI275J2KIDFE.jpg)

«Este documento sintetiza los esfuerzos realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021 y la mirada estratégica del gobierno del presidente Alberto Fernández para desarrollar nuestra estructura productiva. Sus objetivos van más allá de la coyuntura y apuntan a consolidar una mirada de largo plazo que trascienda a la actual acción de gobierno», explica Kulfas, en la introducción de la publicación.

«Estructurar consensos para el mediano y largo plazo es central para superar los problemas de inestabilidad y penduleo que han caracterizado a la trayectoria de las últimas décadas».

La estrategia productiva de cara al futuro se estructurará, a partir del impulso de tres grandes políticas para el cambio estructural, apunta el Gobierno.

Por un lado, el Plan Desarrollo Productivo Argentina 4.0 que incorpora más de 50 iniciativas para impulsar la adopción del paradigma de la cuarta revolución industrial en el tejido productivo, y cuenta con un presupuesto superior a los $ 10.000 millones.

El plan conjuga medidas que favorecen la adopción de soluciones tecnológicas por parte de empresas locales, así como el desarrollo de soluciones propias.

En segundo lugar, el Plan de Desarrollo Productivo Verde lanzado en julio, y que consta de una serie de medidas y propuestas que apuntan a aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo vinculado a los desafíos ambientales. Esto implica medidas para la creación de nuevos sectores, como a la reconversión de empresas y/o sectores para que sean ambientalmente sustentables.

Dentro de este plan se destacan agendas de gran relevancia como la electromovilidad, la economía circular, el hidrógeno o energías renovables (que incluye la capitalización de IMPSA).

En tercer orden, la agenda del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial ha sido otra impulsada desde el Ministerio con una perspectiva de futuro, y derivó en el diseño de un proyecto de ley para creación del Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

Este proyecto busca generar las condiciones para que esa cadena productiva -creciente en varios países- pueda desarrollarse en el país, creando puestos de trabajo, valor agregado y desarrollo territorial.

Para acceder a la versión completa, cliquear

«Este documento sintetiza los esfuerzos realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021 y la mirada estratégica del gobierno del presidente Alberto Fernández para desarrollar nuestra estructura productiva. Sus objetivos van más allá de la coyuntura y apuntan a consolidar una mirada de largo plazo que trascienda a la actual acción de gobierno», explica Kulfas, en la introducción de la publicación.

«Estructurar consensos para el mediano y largo plazo es central para superar los problemas de inestabilidad y penduleo que han caracterizado a la trayectoria de las últimas décadas».

La estrategia productiva de cara al futuro se estructurará, a partir del impulso de tres grandes políticas para el cambio estructural, apunta el Gobierno.

Por un lado, el Plan Desarrollo Productivo Argentina 4.0 que incorpora más de 50 iniciativas para impulsar la adopción del paradigma de la cuarta revolución industrial en el tejido productivo, y cuenta con un presupuesto superior a los $ 10.000 millones.

El plan conjuga medidas que favorecen la adopción de soluciones tecnológicas por parte de empresas locales, así como el desarrollo de soluciones propias.

En segundo lugar, el Plan de Desarrollo Productivo Verde lanzado en julio, y que consta de una serie de medidas y propuestas que apuntan a aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo vinculado a los desafíos ambientales. Esto implica medidas para la creación de nuevos sectores, como a la reconversión de empresas y/o sectores para que sean ambientalmente sustentables.

Dentro de este plan se destacan agendas de gran relevancia como la electromovilidad, la economía circular, el hidrógeno o energías renovables (que incluye la capitalización de IMPSA).

En tercer orden, la agenda del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial ha sido otra impulsada desde el Ministerio con una perspectiva de futuro, y derivó en el diseño de un proyecto de ley para creación del Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

Este proyecto busca generar las condiciones para que esa cadena productiva -creciente en varios países- pueda desarrollarse en el país, creando puestos de trabajo, valor agregado y desarrollo territorial.

Para acceder a la versión completa, cliquear