Fue la creación del constructor de autos de carrera Tulio Crespi, ocupó el stand que tenía reservado Lotus y paralizó la exposición de 1975 cuando Juan Manuel Fangio entró a visitarlo sin aviso previo.

Todo empezó casi por casualidad, aunque las casualidades no siempre son eso, sino en todo caso, situaciones que ocurren y sirven para otro propósito. Era el año 1967, cuando los Torino habían empezado a correr en Turismo Carretera como la gran novedad y eran el auto a vencer. El talentoso piloto tucumano Nasif Moisés Estéfano, conocido como el Califa, sufrió un accidente con su cupé 380W en el autódromo de Buenos Aires y no pudo correr al día siguiente.

Los daños en su auto fueron considerables, entonces decidió llevárselo al constructor de autos de fórmula, Tulio Crespi, quién por ese entonces tenía su taller en el barrio porteño de Chacarita, para que, aprovechando las libertades que el reglamento del TC tenía en ese entonces, lo transformara en un prototipo que pudiera vencer a los otros autos de la marca.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HYQNFRMDDVF7XKG7GLXZIZDO3Q.jpg%20420w) El «Petiso» de Nasif Estéfano, el primer Torino modificado del Turismo Carretera, fue sin querer el disparador de la creación de la Tulia que iría a París

El «Petiso» de Nasif Estéfano, el primer Torino modificado del Turismo Carretera, fue sin querer el disparador de la creación de la Tulia que iría a París

Así nació “El Petiso” de Crespi, que no era otra cosa que un Torino con el techo mucho más bajo, medía del piso al techo solamente un metro, los pesos repartidos hacia el eje trasero y una inclinación del parabrisas mucho mayor, que mejoraba considerablemente la aerodinámica. Fue el primer Torino que se modificó para competición en Argentina. El auto funcionó tan bien, que IKA-Renault le dio tres carrocerías más a Crespi, para hacer otros “petisos”. Uno de ellos fue el que le permitió ganar a Rodolfo de Álzaga en Rafaela al año siguiente.

Pero la ACTC justo decidió otro cambio de reglamento porque se estaba degenerando su esencia. No permitió que los autos se siguieran modificando tanto, para eso estaban los Sport Prototipos. El TC debía volver a sus formas originales con la salvedad de la trompa, que seguía siendo libre.

Esa sería la casualidad que le dejó a Crespi una carrocería sin reformar en su taller, y entonces al genio se le ocurrió una idea.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Z5E7WUSKYJD3BDKLJLWGH2BBCQ.jpg%20420w) Tulio y sus creaciones. Los autos de carrera, los autos deportivos, y hasta utilitarios, todos nacidos de su ingenio en las décadas del 60 y 70

Tulio y sus creaciones. Los autos de carrera, los autos deportivos, y hasta utilitarios, todos nacidos de su ingenio en las décadas del 60 y 70

“Un día, mirando el auto dije, con esto me voy a hacer un auto deportivo de calle. Y así nació la Tulia, que curiosamente, a pesar de estar diseñada sobre la base de un Torino, no tenía el motor de ese auto, sino un motor Falcon. Claro, Renault me había dado solo las carrocerías y no tenía un motor, así que le puse un Ford que tenía”.

Del auto a la fama, había un gran paso que dar. Crespi quería mostrar su obra y pensó que la mejor manera era en la Exposición Ganadera de La Rural, una cita que aún sigue siendo importante, pero que en aquellos años 70 lo era aún más.

“Un espacio en La Rural era muy caro en esa época. Pero le buscamos la vuelta y lo conseguimos. Así que ahí expusimos la Tulia por primera vez en La Rural de 1969. El espacio era tan chiquito que solo entraba el auto y nada más. Pero fue tanto el revuelo que causó, que un día vino el Presidente de La Rural, que para el año siguiente nos dieron un stand enorme, donde entraban también los autos de carrera y todo lo que yo quisiera llevar. Desde ese entonces, nunca más volví a tener que pagar un stand en la principal exposición de Argentina”.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BM46PGGOFZDVBLWY7NR7JV5TEQ.jpg%20420w) La Tulieta estaba basada en un Renault 4, pero causó sensación. Se fabricaron 55 unidades y la historia empezó en la Exposición Rural de 1972

La Tulieta estaba basada en un Renault 4, pero causó sensación. Se fabricaron 55 unidades y la historia empezó en la Exposición Rural de 1972

La Tulia fue un éxito y comenzaron a llegar pedidos. Y mientras seguía fabricando autos de carrera y el exclusivo auto deportivo de calle que ahora sí tenía motor Torino, Renault había lanzado el R4 con motor 1.000 cm3, y sobre la base de ese nuevo auto chico que llegaba al mercado argentino, nació la Tulieta.

“Al estar en la exposición ganadera, la marca se hizo conocida, y en 1972, ya con los dos modelos en producción, comencé a recibir cada año una invitación para exhibir en el Salón de Paris. Algo que yo jamás hubiera soñado siquiera, y que no estaba dentro de mis posibilidades.”

“Un año, Jorge Cupeiro nos invitó a unos cuantos pilotos y a mí a un viaje por Europa, en el que visitamos Ferrari, Lamborghini, De Tomaso, y ahí veo los autos que se fabricaban allá, así que ahí pude comprarlos con el mío, y me di cuenta que no tenía mucho que envidiarles. Y al año siguiente, Renault me propone hacer un equipo para correr en la Fórmula Renault francesa, entonces hicimos otro viaje y fuimos a Francia a ver dos carreras para ver cómo era la categoría”.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/B25QWY3S6ZBIPFE677I2NLWYUM.jpg%20420w) La Tulia GT, evolución del primer Tulia, que tenía motor Ford, aunque después se cambió por el Tornado que equipaba a los Torino

La Tulia GT, evolución del primer Tulia, que tenía motor Ford, aunque después se cambió por el Tornado que equipaba a los Torino

“Aprovechando el viaje, con un amigo que vivía allá, Jean Paul Gavin, decidí ir a ver de qué se trataba la invitación para presentar un stand en el Salón de París, pero cuando fuimos ya no había más lugar para la exposición de ese año, y nos dijeron que no era posible. Así que me volví a Argentina a seguir con la preparación del ese equipo para la Fórmula Renault sin volver a pensar en el tema. Pero a las pocas semanas, recibo noticias de París, me avisan que Lotus no llegaba con los autos y el stand quedaba vacío. Que si quería ir, todavía estaba a tiempo.

“Imaginate que me agarraron a último momento. Le había entregado justo una Tulieta a Cocho López y a otro cliente una Tulia gris, que para ese entonces ya no era un Torino modificado sino un auto completamente hecho en fibra, de punta a punta Crespi. Ambos me prestan sus autos para poder llevarlos a París, pero todavía había que ver cómo llevarlos.”

“Resulta que yo tenía un tapicero que trabajaba en la Fuerza Aérea, y él me hace el contacto para hablar con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quién nos autoriza a llevar los dos autos en un Hércules que viajaba a Inglaterra llevando turbinas de avión. El avión debía desviarse, aterrizar en un aeropuerto militar que estaba a unos 30 kilómetros de París, y ahí nos dejaban los autos. Lo más lindo de todo fue cómo organizamos todo. El único apoyo por fuera de mi familia y amigos, fue de Luís Elías Sojit. Entre todos armamos cada cosa que había que tener para la exposición.

Desde carteles y fotos, hasta la comida, y todo viajó adentro de los autos, en el avión. Eso sí, pedí por favor viajar yo también en el Hércules y me dejaron, así que me subí con los autos y me fui a París solo. Fue una experiencia increíble. El avión hizo una escala en las Islas Canarias y de ahí a París, donde mi amigo Jean Paul me estaba esperando. Bajamos la Tulia y la Tulieta, y nos fuimos andando hasta el salón. Así como te lo cuento.”

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SYGF3O4PAFA27FCZO33XPG5L7Q.jpg%20420w) El Stand de Crespi en el Salón de París de 1975. Al lado de la marca de otro argentino que estaba radicado en Italia, Alejando De Tomaso

El Stand de Crespi en el Salón de París de 1975. Al lado de la marca de otro argentino que estaba radicado en Italia, Alejando De Tomaso

La cara de Crespi se ilumina al recordar esta historia maravillosa. Y por momentos vuela con la imaginación y se pregunta cómo habrían sido las cosas si detrás suyo hubiera tenido una fábrica de autos que lo ayudara. Imaginarlo solo, con sus dos autos en un avión militar, llegando a Francia, sin saber el idioma, sin comunicaciones, parece una locura.

“Me acuerdo que la revista Corsa me dio una cámara para que saque fotos y se las mande, así me publicaban alguna nota. Pudieron publicar muy poco, porque yo no sabía cómo sacar las fotos, y no tenía la cabeza puesta en eso. Ahora me doy cuenta qué distinto podría haber sido si hubiera tenido como tuvo la Misión Argentina de Nürburgring, un apoyo de promoción detrás… «.

Pero la historia del Salón de París todavía no había comenzado. Tulio y Jean Paul llegaron conduciendo los autos al predio de la exposición.

“Cuando llegamos al Salón me encuentro el camión de Ferrari bajando sus autos. Ahí se me cayó todo. Las medias, los pantalones, todo. Y me pregunté ‘¿Qué hago yo acá?’, porque sea Ferrari o quién sea, de alguna forma esos eran con los que yo tenía que competir. En ese momento me di cuenta dónde estaba.”

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5PGVFSZSJFEFZLLB7V2F22UTNY.jpg%20420w) La Tulia y la Tulieta, una de las sensaciones del Salón de París de 1975

La Tulia y la Tulieta, una de las sensaciones del Salón de París de 1975

“La cuestión es que metimos los autos en el stand, al lado nuestro estaba De Tomaso, enfrente Ferrari, estaban todos. Hasta Lotus, que en esos días logra terminar el auto pero como estaba yo, le dieron un lugar en un pasillo. Nuestro stand ya estaba armado cuando llegamos, y con tantos preparativos me había olvidado de llevar una bandera argentina, yo que soy tan nacionalista. El stand tenía un cartel que decía simplemente Crespi, entonces la gente pensaba que era una marca italiana, así que me conseguí un mástil chiquito y una banderita argentina para poner y que de alguna forma estuvieran nuestros colores en París.”

“Al tercer día pasó algo que no me voy a olvidar jamás. Llego al stand y me encuentro con cuatro directivos de Ferrari sentados adentro de la Tulieta, que a diferencia de sus autos, tenía cuatro plazas y no dos, admirando el auto. Me felicitaron por el diseño y la terminación. Yo ahí le dije a mi hermana, que había venido después en avión: ‘Listo, vámonos, carguemos todo. Esto es demasiado’. Después, ese auto mío ganó el premio de ese año por el diseño. También pasó algo gracioso, porque apareció una comitiva de árabes, que estaban encantados con el auto, pero nos pedían aire acondicionado, que nosotros no teníamos ni en los planes.”

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6TOKO5O2HRF6VIB3SD2DY56J3I.jpg%20420w) El auto más pequeño de Crespi era la Tulieta. Esta unidad era de Cocho López, quién se la prestó a Tulio Crespi para poder llevar una unidad a París

El auto más pequeño de Crespi era la Tulieta. Esta unidad era de Cocho López, quién se la prestó a Tulio Crespi para poder llevar una unidad a París

Mientras Crespi era invitado a dar una charla dentro del mismo salón para explicar su proceso de fabricación de fibra de vidrio, en el que los propios constructores europeos reconocían estar más atrasados que Argentina, había olvidado por completo que mientras estaba organizando el viaje en Buenos Aires, había recibido un día la visita de Juan Manuel Fangio en su taller de Chacarita.

“Fangio caía sin avisar. Y como no le gustaba molestar o interrumpir, cuando venía al taller (que por entonces ya tenía tres pisos), le pedía permiso a la secretaria y me buscaba donde yo estuviera, no le gustaba eso de anunciarse y que uno tuviera que dejar de hacer lo que estaba haciendo para recibirlo. Y como él era así, yo lo tomaba así, y pasábamos horas charlando mientras yo trabajaba. Cada vez que llegaba algún extranjero a Buenos Aires, Fangio lo traía a mi taller a mostrarle mi trabajo. Un fuera de serie”.

Pero el olvido de Crespi era sobre la promesa que le había hecho el quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, asegurándole que lo visitaría durante el Salón de París.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TXH5KQQWDBG6RODIDFSCZK6WH4.jpg%20420w) Juan Manuel Fangio cumplió su promesa, fue al Salón de París a visitar a Tulio Crespi, y causó tanto revuelo que colapsó el stand

Juan Manuel Fangio cumplió su promesa, fue al Salón de París a visitar a Tulio Crespi, y causó tanto revuelo que colapsó el stand

“Estábamos en una recepción que nos hizo una noche la embajada argentina y llega el aviso de que iba a venir Fangio, así que al día siguiente fuimos a gestionar credenciales para él con los organizadores. Hicimos el pedido y nos fuimos al stand, y al rato viene el Director del salón porque quería verificar que el que venía era Juan Manuel Fangio, el Campeón de Fórmula 1. Cuando les dijimos que sí, no lo podían creer. Esa misma tarde, si mal no recuerdo, apareció una comitiva de la organización para preguntarnos el horario en que vendría y decirnos que no nos preocupemos, que ellos se encargarían de todo.”

“Al día siguiente habían puesto una alfombra roja y un cordón policial que iba desde la entrada al Salón, hasta el stand de Crespi. Yo no lo podía creer. La admiración que despertaba Fangio era asombrosa. Cuando llegó Fangio, el stand nuestro explotaba de gente, pero no era de público, sino de todos los directivos de todas las fábricas que querían verlo y ver si se lo podían llevar a su espacio. Juan estuvo un rato con nosotros y después fuimos con él a visitar a las demás marcas. En todos los stands lo estaban esperando con una botella de Champagne… Ahí me di cuenta que yo no le había dado nada, pero porque no tenía nada para ofrecerle, jajaja.”

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KFAZUFHZJFCCZFLT6UI7JOYJ64.jpg%20420w) El aspecto deportivo de la Tulia GT aún hoy, 45 años después, sigue siendo de avanzada

El aspecto deportivo de la Tulia GT aún hoy, 45 años después, sigue siendo de avanzada

Los autos fueron sin precio, porque el dólar estaba tan barato en ese momento, que en dólares era muy caro. Entonces hasta el día que Colin Chapman presentó su Lotus en el pasillo, los Tulia no tenían precio de venta. Ese día, cuando Crespi se sentó en el auto inglés y vio la terminación y el precio, que era 60.000 francos, fue a su stand y decidió poner la Tulia en 80.000 francos y una Tulieta en 70.000. De todos modos, ninguno de los autos podía ser vendido, primero porque ya tenían dueño, y segundo, porque no habían salido de nuestro país para exportación.

El 12 de octubre del 1975 terminó el Salón de l’auto de París y los europeos habían descubierto que en América, había una fábrica de autos que no conocían. Tulio y Jean Paul llevaron la Tulia y la Tulieta de París a Normandía, y las subieron a un barco, en el que regresarían a Argentina.

“Cuando volvimos, no paraban de llegar cartas, pero eran tantas, que no tenía plata para contestarlas. En ese tiempo, para mandar una carta al exterior tenías que ir al correo y comprar las estampillas y despacharlas, que eran muy caras y eran tantas que no podía. Me llegaron cartas de revistas, pedidos, representaciones, pero tuve que decir que no podía venderles porque tenía el año todo vendido, y en realidad era porque acá el dólar se había ido a las nubes y no podía hacerlo”.

La historia no quedó ahí. Por orden de Renault Francia, poco tiempo después de aquel Salón del automóvil, Crespi es invitado a una reunión con la cúpula de Renault Argentina en Buenos Aires.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IDJCWLSHO5BOPFWEF74GVXDHW4.jpg%20420w) Cada año, en las exposiciones de autos clásicos, esta Tulia de Crespi que pertenece al Museo del Automóvil de la ciudad de Buenos Aires, es exhibida con orgullo como un símbolo de la industria nacional

Cada año, en las exposiciones de autos clásicos, esta Tulia de Crespi que pertenece al Museo del Automóvil de la ciudad de Buenos Aires, es exhibida con orgullo como un símbolo de la industria nacional

“Me pidieron que lleve una Tulieta al centro. La querían ver. El vicepresidente en persona se arrodilló y lo le miró hasta el chasis. Me hicieron todo tipo de preguntas. Y al final, me dicen ‘Lo vamos a hacer’. Era el proyecto para que Vefra, la división de autos especiales de Renault Argentina, hiciera el Alpine 2, para reemplazar al Renault 12 Alpine que ya estaba produciendo. Tenía que hacer 60 Tulietas por año. Fangio, enterado de lo que pasaba, me propuso hacer la fábrica en Balcarce, y así fue como cerré mi taller de toda la vida en Chacarita y me vine a Balcarce. Pero el gobierno abrió la importación, Martínez de Hoz hundió la economía argentina, Vefra cerró y el proyecto quedó en nada. En Balcarce, no hicimos ni siquiera una sola Tulieta 0km.”

Visto a la distancia, lo de Tulio Crespi es sencillamente maravilloso. Y es frecuente que alguien le mencione lo que hubiera sido si en lugar de nacer en Argentina hubiera nacido en Europa. O ni siquiera eso, si se hubiera instalado en el viejo continente a fabricar autos.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EE7VF3XYPNGODPAKWK4R5ZEYOE.jpg%20420w)

Tulio Crespi, el padre de tantos autos de carrera en Argentina, y de las dos únicas coupé deportivas que viajaron hasta Francia para presentarse en el Salón de París

Pero Crespi, que el 22 de junio cumplió 83 años, siempre contesta la misma frase con esa inconfundible sonrisa que lleva siempre dibujada en su rostro.

“Ni loco. Podría tener más plata quizás, pero no sería feliz. No tendría mis amigos, no viviría en mi país. Eso no lo cambio por nada del mundo”.

¿Y qué pasa después? ¿Al final del túnel llega el paraíso? El sociólogo lo definió como “dejaremos atrás el impacto biológico y epidemiológico de la pandemia, la ola, como un tsunami, bajará y se verá el daño. Países devastados. Vamos a entrar en un período intermedio y vamos a tener que hacer frente al shock psicológico, social y económico. Si miras la historia de las plagas desde hace años, tomará un año, dos años. Digamos, hasta finales de 2023.”

En su pronóstico más provocador, Christakis definió: «La gente, que ha estado encerrada, querrá salir, va a haber fiestas, va a salir a discotecas, restaurantes, eventos deportivos y recitales. Es posible que veamos algunos cambios en los comportamientos sexuales y habrá gente que gastará dinero, que consumirá. Creo que tendremos algo así cuando finalmente dejemos atrás la plaga”.

En algún momento de 2024, “la vida lentamente comenzará a volver a la normalidad, con algunos cambios persistentes y las tendencias de la pandemia se habrán revertido. La gente va a buscar interacción social sin pausa. Eso podría incluir sexo licencioso, mucho gasto y una retracción de la religiosidad”, evaluó Christakis, quien además trabajó como médico de cuidados paliativos en Chicago y Boston hasta 2011.

¿Y qué pasa después? ¿Al final del túnel llega el paraíso? El sociólogo lo definió como “dejaremos atrás el impacto biológico y epidemiológico de la pandemia, la ola, como un tsunami, bajará y se verá el daño. Países devastados. Vamos a entrar en un período intermedio y vamos a tener que hacer frente al shock psicológico, social y económico. Si miras la historia de las plagas desde hace años, tomará un año, dos años. Digamos, hasta finales de 2023.”

En su pronóstico más provocador, Christakis definió: «La gente, que ha estado encerrada, querrá salir, va a haber fiestas, va a salir a discotecas, restaurantes, eventos deportivos y recitales. Es posible que veamos algunos cambios en los comportamientos sexuales y habrá gente que gastará dinero, que consumirá. Creo que tendremos algo así cuando finalmente dejemos atrás la plaga”.

En algún momento de 2024, “la vida lentamente comenzará a volver a la normalidad, con algunos cambios persistentes y las tendencias de la pandemia se habrán revertido. La gente va a buscar interacción social sin pausa. Eso podría incluir sexo licencioso, mucho gasto y una retracción de la religiosidad”, evaluó Christakis, quien además trabajó como médico de cuidados paliativos en Chicago y Boston hasta 2011.

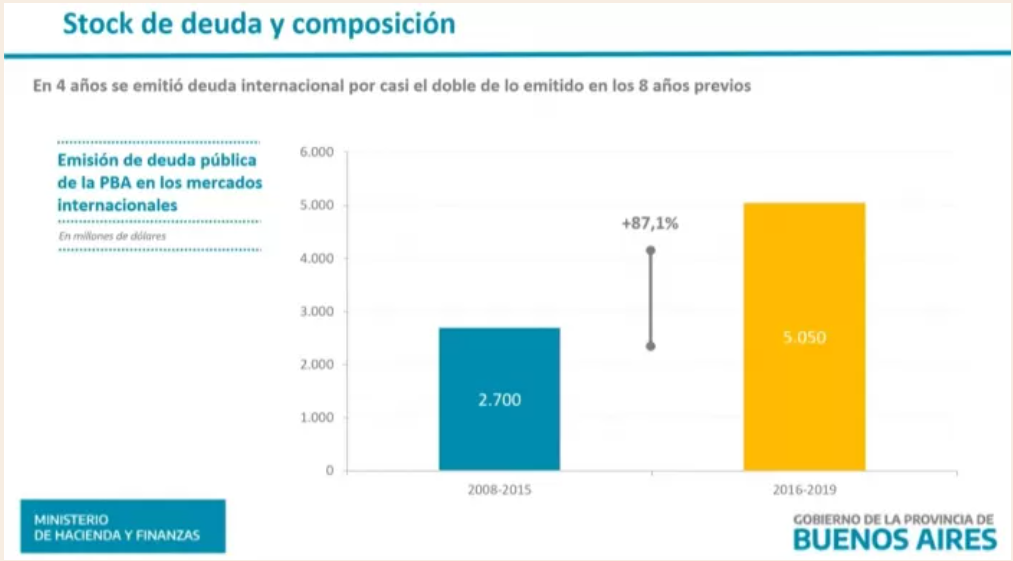

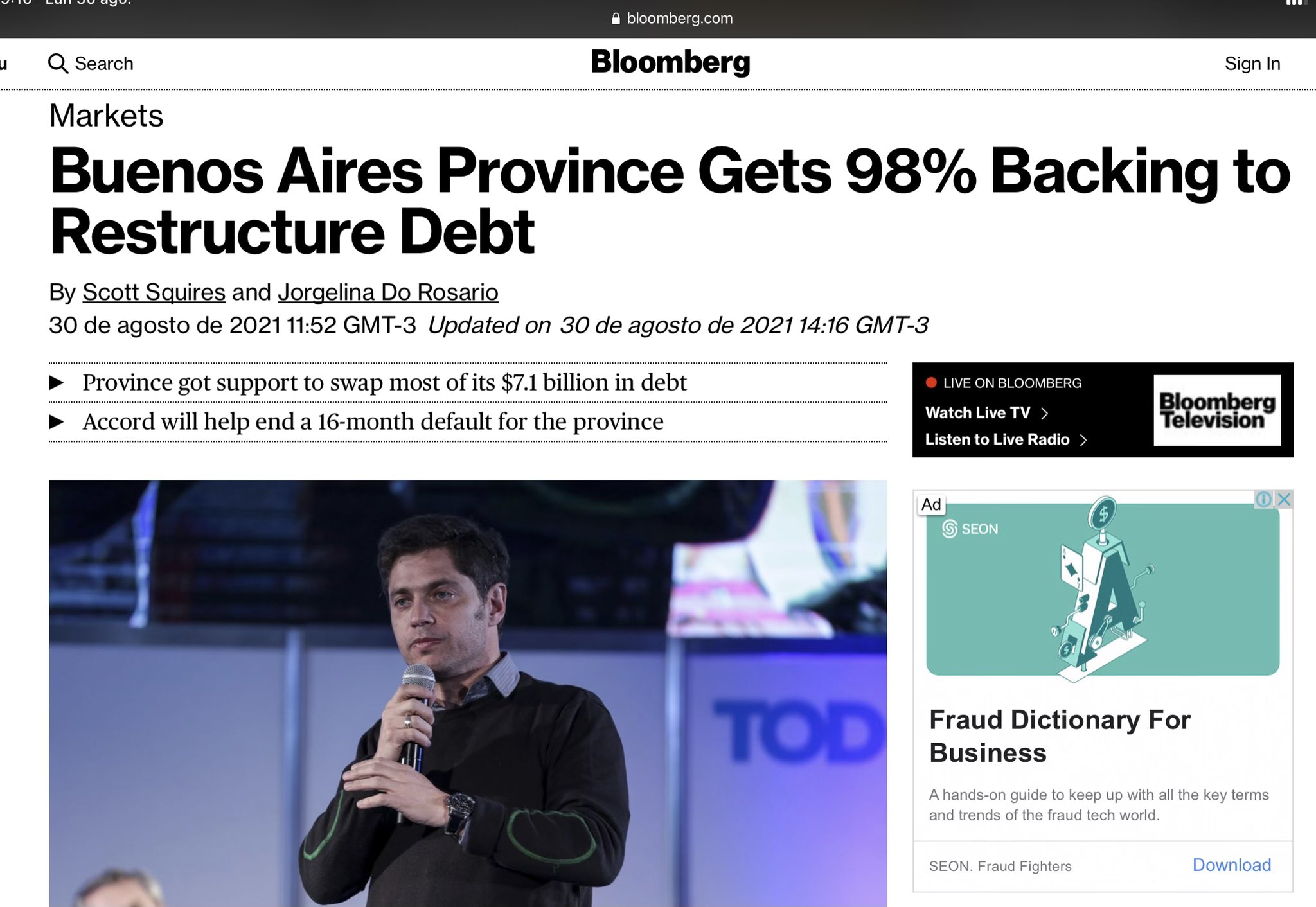

Para Axel Kicillof, el proceso de endeudamiento que llevaron adelante Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fue «el más ruinoso de la historia. No hubo gobierno que se endeudara, no pudiera pagar, después se endeudara con el FMI y no pudiera pagar y defaulteara la deuda pesos».

Según las cifras que presentó el gobernador, el endeudamiento de la provincia creció un 87,1% en la comparación entre el período 2008-2015 y 2016-2019. «Al termómetro de la deuda externa, María Eugenia Vidal lo hizo explotar», enfatizó. Entre 2008 y 2015, el acceso al mercado de deuda en dólares era limitado: todavía estaba pendiente la resolución del conflicto judicial de deuda nacional tras el default de 2001.

Para Axel Kicillof, el proceso de endeudamiento que llevaron adelante Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fue «el más ruinoso de la historia. No hubo gobierno que se endeudara, no pudiera pagar, después se endeudara con el FMI y no pudiera pagar y defaulteara la deuda pesos».

Según las cifras que presentó el gobernador, el endeudamiento de la provincia creció un 87,1% en la comparación entre el período 2008-2015 y 2016-2019. «Al termómetro de la deuda externa, María Eugenia Vidal lo hizo explotar», enfatizó. Entre 2008 y 2015, el acceso al mercado de deuda en dólares era limitado: todavía estaba pendiente la resolución del conflicto judicial de deuda nacional tras el default de 2001.

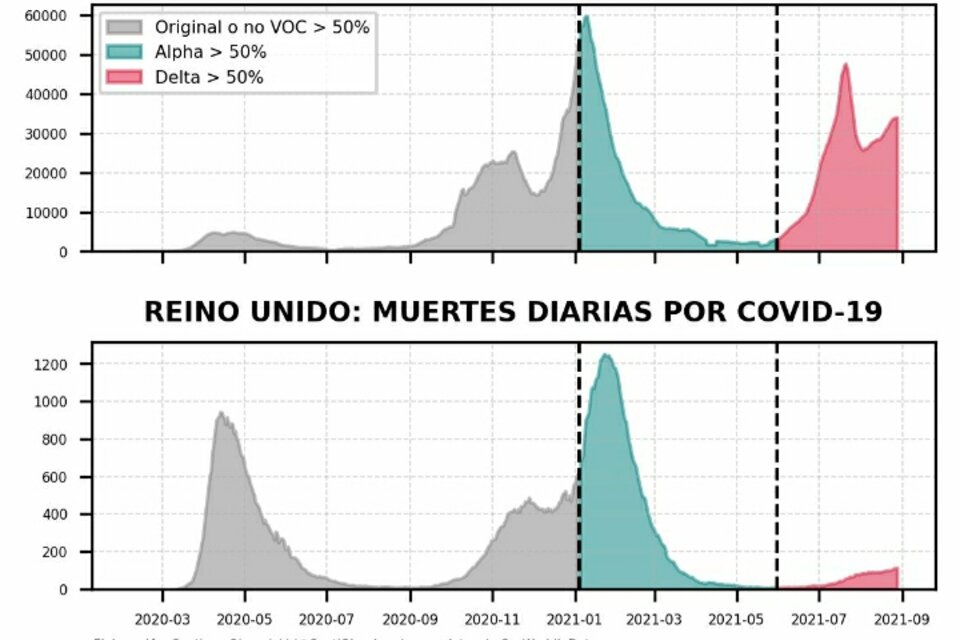

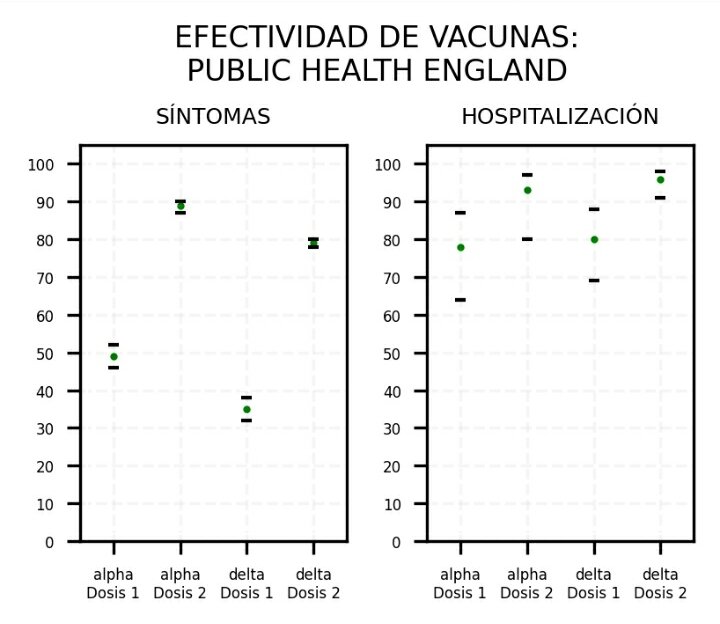

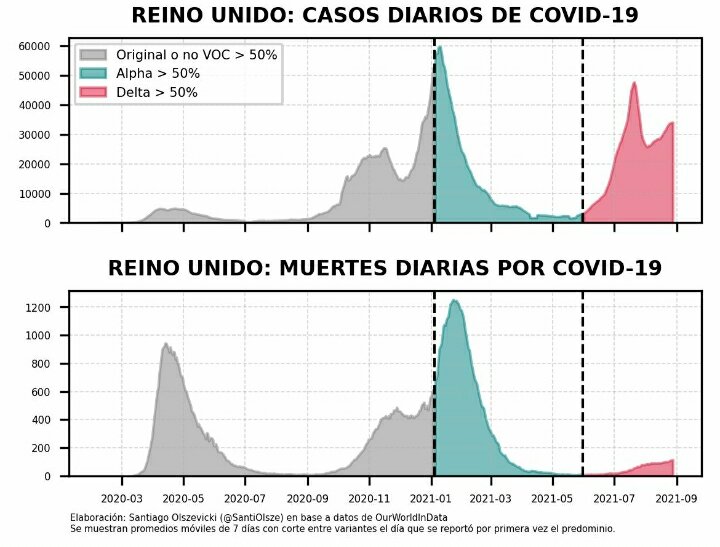

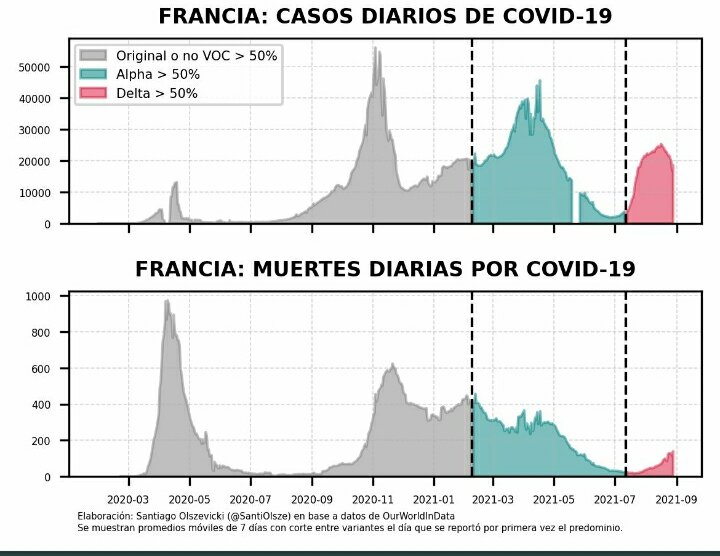

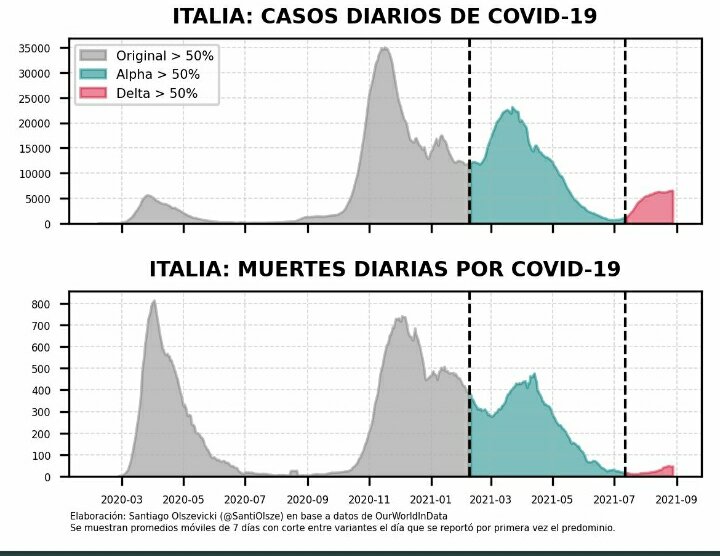

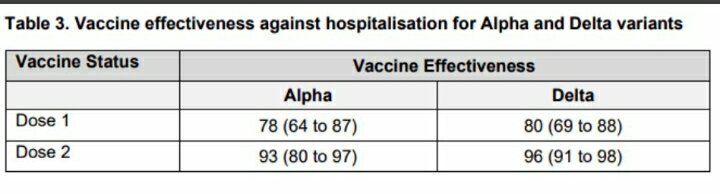

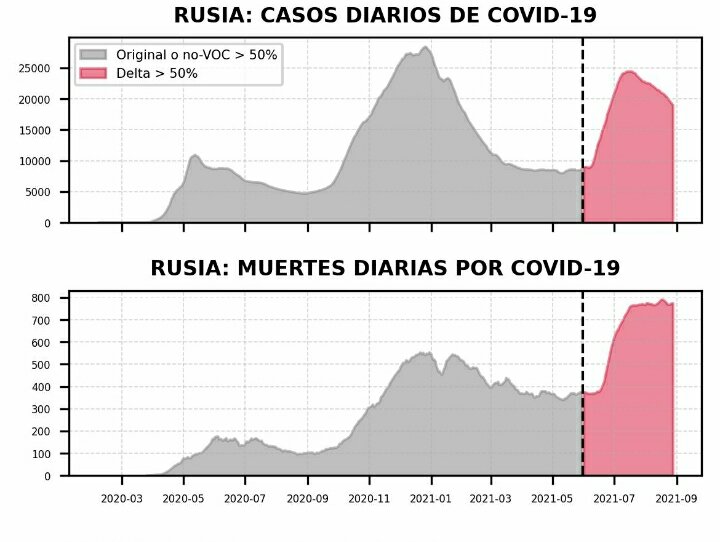

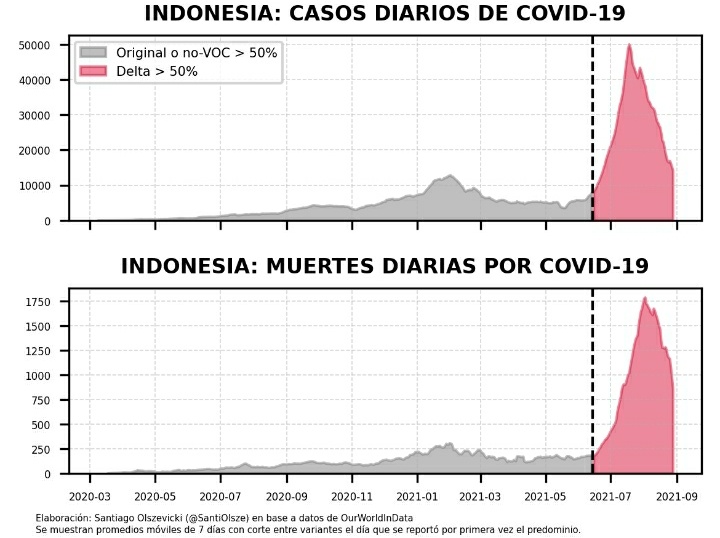

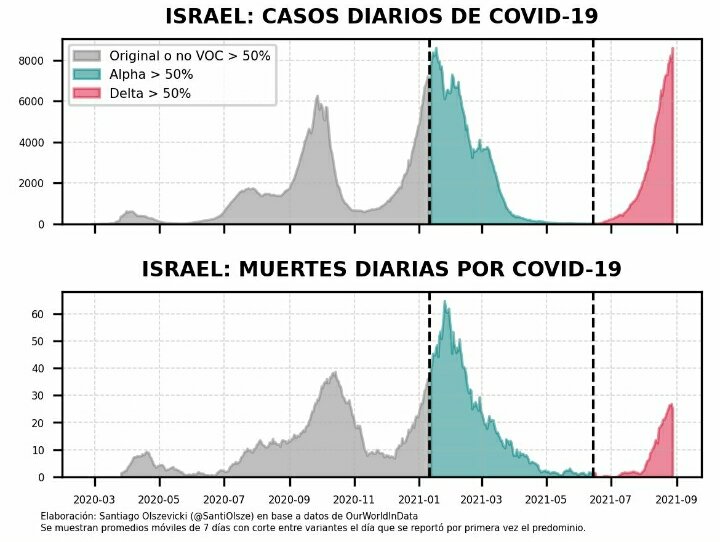

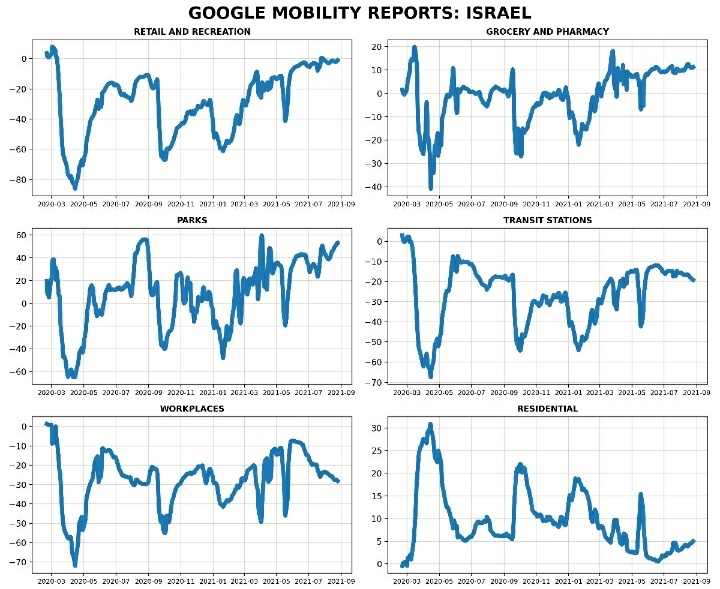

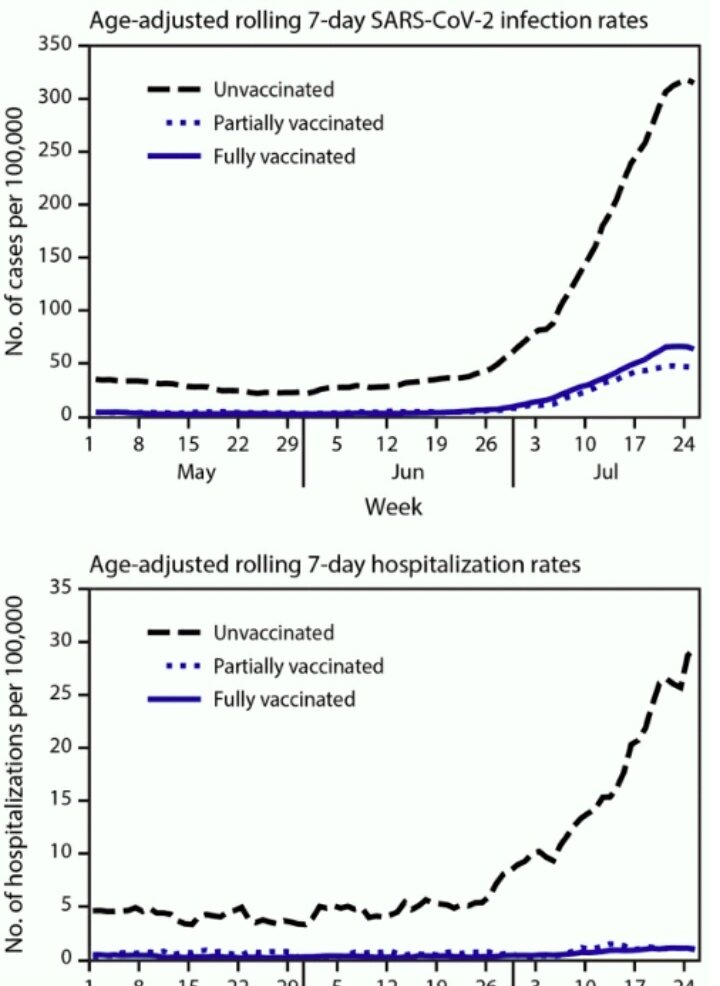

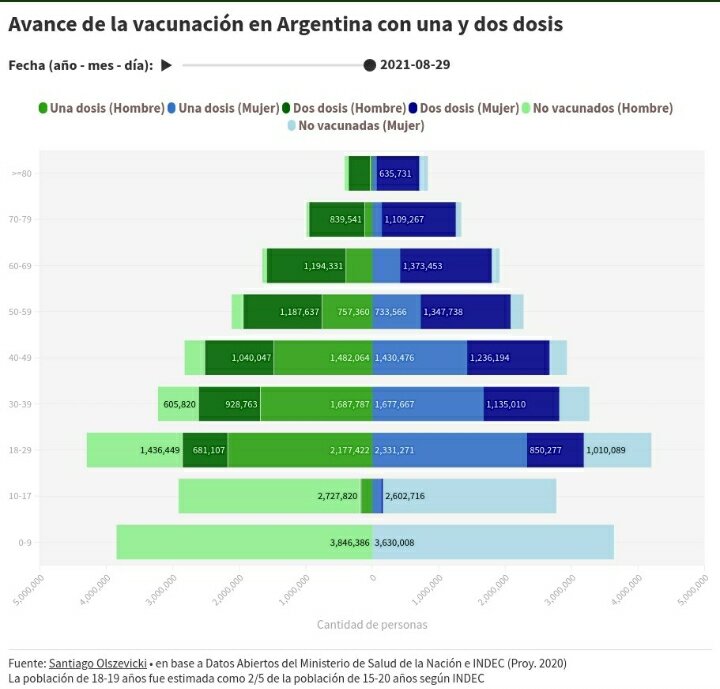

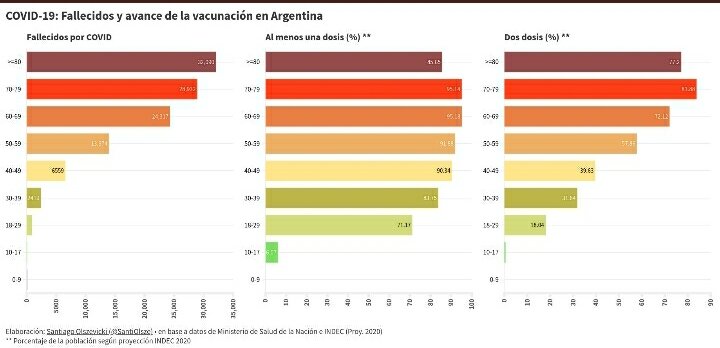

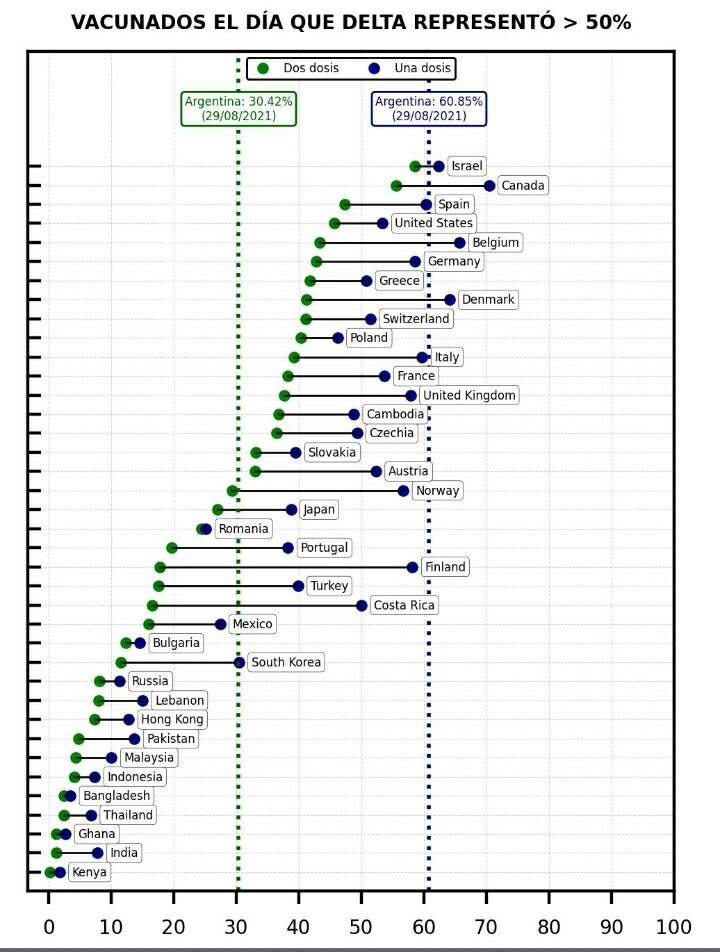

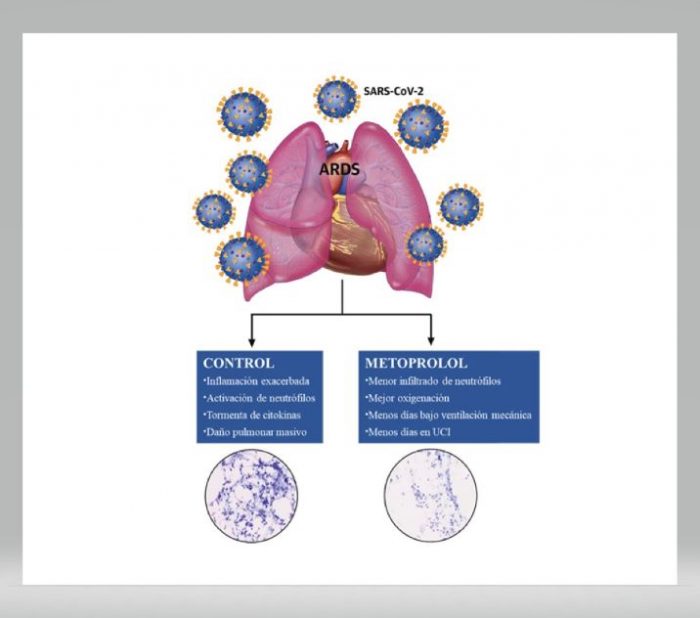

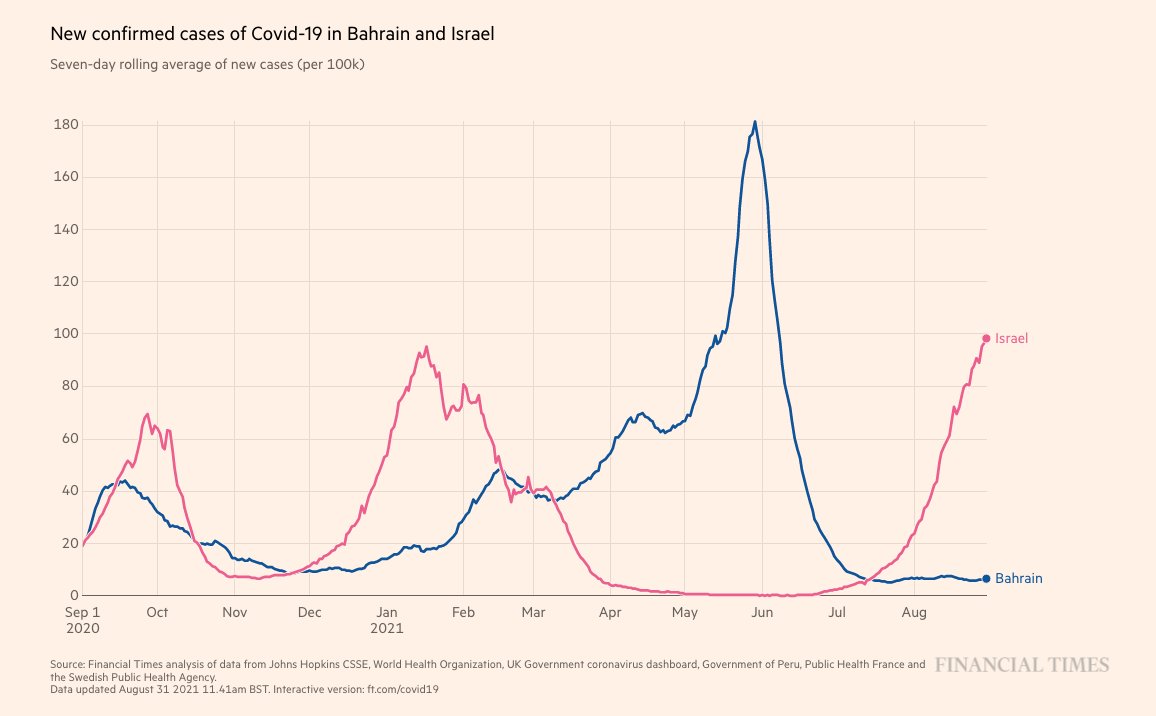

¿Conclusiones? Se confirma algo que ya sabíamos: las distintas vacunas en uso masivo en el mundo muestran eficacia –en la gran mayoría de los casos– en disminuir las internaciones y las muertes. Pero no evitan los contagios, ni eliminan por completo los riesgos, especialmente para las personas de edad avanzada o con comorbilidades.

También nos recuerda que todavía nos falta mucho por conocer de la dinámica de esta pandemia.

¿Conclusiones? Se confirma algo que ya sabíamos: las distintas vacunas en uso masivo en el mundo muestran eficacia –en la gran mayoría de los casos– en disminuir las internaciones y las muertes. Pero no evitan los contagios, ni eliminan por completo los riesgos, especialmente para las personas de edad avanzada o con comorbilidades.

También nos recuerda que todavía nos falta mucho por conocer de la dinámica de esta pandemia.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HYQNFRMDDVF7XKG7GLXZIZDO3Q.jpg%20420w) El «Petiso» de Nasif Estéfano, el primer Torino modificado del Turismo Carretera, fue sin querer el disparador de la creación de la Tulia que iría a París

El «Petiso» de Nasif Estéfano, el primer Torino modificado del Turismo Carretera, fue sin querer el disparador de la creación de la Tulia que iría a París:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Z5E7WUSKYJD3BDKLJLWGH2BBCQ.jpg%20420w) Tulio y sus creaciones. Los autos de carrera, los autos deportivos, y hasta utilitarios, todos nacidos de su ingenio en las décadas del 60 y 70

Tulio y sus creaciones. Los autos de carrera, los autos deportivos, y hasta utilitarios, todos nacidos de su ingenio en las décadas del 60 y 70:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BM46PGGOFZDVBLWY7NR7JV5TEQ.jpg%20420w) La Tulieta estaba basada en un Renault 4, pero causó sensación. Se fabricaron 55 unidades y la historia empezó en la Exposición Rural de 1972

La Tulieta estaba basada en un Renault 4, pero causó sensación. Se fabricaron 55 unidades y la historia empezó en la Exposición Rural de 1972:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/B25QWY3S6ZBIPFE677I2NLWYUM.jpg%20420w) La Tulia GT, evolución del primer Tulia, que tenía motor Ford, aunque después se cambió por el Tornado que equipaba a los Torino

La Tulia GT, evolución del primer Tulia, que tenía motor Ford, aunque después se cambió por el Tornado que equipaba a los Torino:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SYGF3O4PAFA27FCZO33XPG5L7Q.jpg%20420w) El Stand de Crespi en el Salón de París de 1975. Al lado de la marca de otro argentino que estaba radicado en Italia, Alejando De Tomaso

El Stand de Crespi en el Salón de París de 1975. Al lado de la marca de otro argentino que estaba radicado en Italia, Alejando De Tomaso:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5PGVFSZSJFEFZLLB7V2F22UTNY.jpg%20420w) La Tulia y la Tulieta, una de las sensaciones del Salón de París de 1975

La Tulia y la Tulieta, una de las sensaciones del Salón de París de 1975:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6TOKO5O2HRF6VIB3SD2DY56J3I.jpg%20420w) El auto más pequeño de Crespi era la Tulieta. Esta unidad era de Cocho López, quién se la prestó a Tulio Crespi para poder llevar una unidad a París

El auto más pequeño de Crespi era la Tulieta. Esta unidad era de Cocho López, quién se la prestó a Tulio Crespi para poder llevar una unidad a París:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TXH5KQQWDBG6RODIDFSCZK6WH4.jpg%20420w) Juan Manuel Fangio cumplió su promesa, fue al Salón de París a visitar a Tulio Crespi, y causó tanto revuelo que colapsó el stand

Juan Manuel Fangio cumplió su promesa, fue al Salón de París a visitar a Tulio Crespi, y causó tanto revuelo que colapsó el stand:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KFAZUFHZJFCCZFLT6UI7JOYJ64.jpg%20420w) El aspecto deportivo de la Tulia GT aún hoy, 45 años después, sigue siendo de avanzada

El aspecto deportivo de la Tulia GT aún hoy, 45 años después, sigue siendo de avanzada:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IDJCWLSHO5BOPFWEF74GVXDHW4.jpg%20420w) Cada año, en las exposiciones de autos clásicos, esta Tulia de Crespi que pertenece al Museo del Automóvil de la ciudad de Buenos Aires, es exhibida con orgullo como un símbolo de la industria nacional

Cada año, en las exposiciones de autos clásicos, esta Tulia de Crespi que pertenece al Museo del Automóvil de la ciudad de Buenos Aires, es exhibida con orgullo como un símbolo de la industria nacional:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EE7VF3XYPNGODPAKWK4R5ZEYOE.jpg%20420w) Tulio Crespi, el padre de tantos autos de carrera en Argentina, y de las dos únicas coupé deportivas que viajaron hasta Francia para presentarse en el Salón de París

Tulio Crespi, el padre de tantos autos de carrera en Argentina, y de las dos únicas coupé deportivas que viajaron hasta Francia para presentarse en el Salón de París