Nucleoeléctrica firma un acuerdo para avanzar en la generación de energía nuclear

El lado oscuro de Vaca Muerta: ¿qué hacer con la «sopa química» del fracking?

Ni el barro ni el agua que se necesita para extraer el hidrocarburo de Vaca Muerta pueden reutilizarse. El descarte se hace en plantas de tratamiento y pozos sumideros.

Vaca Muerta es una roca generadora gas y petróleo. Son 30 mil kilómetros cuadrados, unas tres millones de hectáreas, de hidrocarburos de excelente calidad. La que no es de calidad es la roca: en un yacimiento convencional, sería muy porosa y los hidrocarburos líquidos y gaseosos la ocuparían como el agua a una esponja, o como las aguas subterráneas a un acuífero. La roca de un yacimiento convencional es receptora. Era lo suficientemente porosa, por empezar, como para que los hidrocarburos, originados en una formación madre, o generadora, geográficamente contigua o comunicada, la fueran llenando. Pero la roca generadora es otra cosa. A simple vista parece roca sólida. Su porosidad sólo se ve al microscopio, y los hidrocarburos contenidos en estos microporos son imposibles de explotar por inmóviles: no hay diferencia de presión que logre que se desplacen horizontalmente hasta el caño de un pozo. Salvo que se triture esa formación de roca con tremendas ondas de choque hidráulicas generadas por equipos ubicados en la superficie, se incrusten granos de arena mecánicamente resistentes en las fisuras así generadas para que no se vuelvan a cerrar, y se inyecten surfactantes (no muy distintos de los detergentes industriales) que ayuden a despegar los hidrocarburos líquidos más bituminosos y obstructivos de la roca. Entonces sí, en esa roca ahora transformada en una esponja a martillazos hidráulicos y sometida a un lavado químico, el peso de los miles de rocas sedimentarias amontonadas encima y que la aplastan, empieza a hacer lo suyo. Impelidos por las diferencias de presión estática, el gas y el petróleo fluyen hacia la red de caños horizontales perforados que se abren desde la perforación vertical, como los rayos de una rueda de bicicleta. Una rueda colocada en horizontal, entiéndase: hablamos de roca sedimentaria. Finalmente, los hidrocarburos ascienden con enorme energía por la perforación vertical hasta la superficie, donde si no hay cabezales que atajen, el torrente de lodos, roca triturada, agua, arena e hidrocarburos brota explosivamente. Este proceso es súbito y a veces, sorpresivo y desparrama contaminantes en superficie. Como dicen en Vaca Muerta: «los pozos de fracking se vienen, se vienen de repente». La fractura hidráulica, o «fracking», nació en los yacimientos convencionales como una forma de prolongar la vida útil de pozos verticales hechos en roca receptora, cuya producción empezaba a declinar. Como no hay nada más caro o económicamente riesgoso que buscar nuevos yacimientos convencionales, la Argentina está llena de pozos sobremaduros. En esos típicos acuerdos magistrales y a veces secretos que firma el estado argentino con las petroleras privadas, la exploración la suele hacer YPF a pérdida. Pero cuando aparece petróleo o gas, se concede el área a las privadas durante décadas. Para ello, basta bautizar como «zonas a explorar» a las ya exploradas con éxito, operación de baja tecnología que se hace en superficie y con contratos raros. Pero la Argentina, y particularmente Neuquén, están llenas de campos «sobremaduros», es decir poco productivos. Es la consecuencia de décadas en que sólo YPF exploraba en serio. Repsol, cuando la sustituyó, jamás lo hizo. Sí lo hicieron algunas pequeñas petroleras canadienses privadas, llamadas en tiempos de Menem y De la Rúa a remediar el agotamiento de la producción, hasta que las echaron debido a su éxito. De modo que el fracking no es nuevo en el país: es el único modo de mantener en producción los pozos en declinación. Y es que perder un pozo convencional de 1800 metros de profundidad (el promedio nacional de entonces) es dar de baja una obra que en los 90 había costado al menos U$ 20 millones de dólares. Pero simultáneamente, en los ’90 apareció en EEUU (y también en la Argentina, un desarrollo de INVAP pagado por San Antonio Pride) la novedad de los cabezales de perforación dirigibles desde la superficie. El asunto implicaba electrónica de control muy robusta, capaz de empezar verticalmente un pozo y al llegar a una formación interesante, empezar a perforar en horizontal, en lo posible sin salir de la misma, e ir tendiendo a la zaga del trépano una red de caños perforados colectores. Un pozo de fracking no es un simple agujero encamisado de cemento: es toda una construcción subterránea, laboriosa y cara. Esto transformó los pozos de producción y también la geopolítica mundial del petróleo. Permitió que los pozos se hicieran directamente sobre roca generadora, muy abundante, en lugar de roca productora, muy escasa. Y le dió a los pozos petroleros esa curiosa morfología subterránea de rueda de bicicleta, con decenas de rayos que se abren horizontalmente desde un eje vertical. En superficie, equipos enormes, camiones de doble acoplado que cargan con motores navales, inyectan agua, arena y surfactantes a presión y destruyen la roca sólida, en las profundidades, hasta volverla porosa y productiva. Brevemente productiva, en general, porque los pozos que son puramente de «fracking» son impredecibles en materia de duración. Se agotan de pronto. EEUU, hasta los ’90 el primer consumidor mundial y deficitario crónico en hidrocarburos, pasó a ser autosuficiente en gas, e incluso exportador de petróleo en la formación llamada Permian, porque se sedimentó durante el Pérmico. Atraviesa zonas enormes de las Grandes Llanuras donde durante más de un siglo la única población eran «farmers» blancos que producían cereales y vivían como la familia de Lassie e incluso como los Ingalls. De pronto esos sitios se llenaron de trabajadores petroleros de todos los colores y con plata, y los precios de todo (alquileres, comida) se fueron a las nubes. Y como las formaciones «frackeadas» no siempre están geológicamente aisladas de otras rocas más superficiales, como las del acuífero de Ogallalla, el mayor de los EEUU, en algunos pueblos empezó a salir gas natural por las canillas. Uno abría la canilla y la encendía con un fósforo, y la llama ardía hasta cerrarla. Podía mandar las fotos a los amigos. Lo que no se podía tomar era el agua. Y no sólo por el gas, sino por los surfactantes, amén de los ácidos y metales pesados lixiviados desde la roca generadora. Regar cultivos con ese agua tampoco era una gran idea. No se puede tener todo. Algunos «farmers» cerraron y se fueron. Arabia Saudita y otros grandes productores convencionales perdieron parte de su importancia estratégica y mucho lucro potencial. Algunos príncipes saudíes wahhabis se enojaron, y algunas Torres Gemelas se derrumbaron. En Argentina, esa formación de roca generadora e inútil durante décadas llamada «Vaca Muerta», descubierta por YPF en tiempos del Proceso, se empezó a conceder a las petroleras multinacionales. Generalmente con el argumento, más falso que dólar rojo, de que sólo éstas tenían la tecnología de perforación guiada, de motores de superficie para fractura hidráulica, y de construcción de redes de caños horizontales colectores a 3000 metros de la superficie, la profundidad media de la formación Vaca Muerta. Que a todo esto, tiene la superficie de Bélgica: ocupa los subsuelos muy profundos de Neuquén y parte de provincias aledañas, como Río Negro y algo de La Pampa, aunque su espesor es de unos pocos centenares de metros. La producción será impredecible, pero por puro volumen, hay para rato. Y en Neuquén permite la continuidad del estado benefactor, tan desaparecido en el resto de la Argentina. Pero a un costo. Aquí todavía no hay pintorescas fotos de canillas escupiendo fuego. Pero ese método, y ahora nos metemos en materia, genera residuos, lodos y líquidos contaminados con químicos que no pueden ser reutilizados. Esa es otra cara (algunos dicen “un controversial lado b”) de la extracción de gas y shale oil en la Cuenca Neuquina. Las empresas petroleras que operan en la zona juntan los barros, que pueden ser sólidos, semi sólidos o líquidos y no deberían tener más de 9% de hidrocarburos. Las empresas de tratamiento transportan ese material y los arrojan en predios, tierras fiscales cedidas por el Estado provincial. Un triángulo cuyos dos vértices son privados y el otro, público. Son tres las compañías que tratan lodos: Treater, Indarsa y Comarsa. Dos de ellas, Comarsa y Treater, han sido denunciadas en la Justicia por organizaciones civiles preocupadas por el impacto ambiental. En mayo del año pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó en la Cámara de Senadores que los residuos de Vaca Muerta son “alarmantes” y que las empresas “se manejan con impunidad”. Los líquidos terminan en pozos sumideros hechos para ese fin por las empresas petroleras. También hay pozos adaptados, es decir, que ya han sido explotados o que quedaron abandonados y fueron reconvertidos. A medida que se van llenando, más pozos se necesitan. Entre 2012 y 2020, en ocho años, se habían inyectado doce millones de metros cúbicos en los sumideros, lo que equivale a llenar de agua 18 Bomboneras. El 80 % de esas inyecciones corresponden al periodo 2018-2020. Hay pozos sumideros muy cerca de lagos de donde se extrae agua potable para consumo humano. Y hay sismos justo donde están esos grandes recipientes subterráneos llenos de líquido tóxico. Hay basureros petroleros inmediatamente al lado de barrios que se levantaron a fuerza de tomas en la capital neuquina, personas que llegaron con la esperanza de conseguir un trabajo, una changa o una casa en una provincia que depende exclusivamente del extractivismo. El agua mala se barre debajo de la alfombra. Y las montañas de tierra empetrolada desbordan en piletones dentro del ejido urbano. El problema es ambiental, pero también social. Vivir al lado de una montaña de tierra empetrolada “El viento trae el olor y la nariz, la garganta, la boca se secan. Ahora ya no hay hornos, ahí quemaban la tierra. Eso es lo peor, porque el humo… ¿vio? Ahora que siguen removiendo la tierra igual hay olor. Y con el calor se siente más. ¿Erupciones en la piel? No. ¿Casos de cáncer? No sabemos. Pero con el olor no se puede estar”. Habla Gladys Wilka, jujeña, diez hijos, en pareja. Gladys llegó hace apenas un año y medio y vive en la toma de Casimiro Gómez. Detrás suyo, a unos 200 metros, está el tapial que divide la planta de tratamiento de Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.) de la barriada que habita. Desde aquí se ven los picos de esa tierra demasiado negra y la pala mecánica de una retroexcavadora que se hunde y asoma, con un ritmo programado, removiendo barro. El aire es agrio. Algunas familias fueron reubicadas. Ahora el asentamiento de Casimiro Gómez está dividido en cuatro sectores, cada uno con un referente, y ocupado por unas 200 familias que deben ser mudadas porque la zona industrial no es apta para vivienda. La toma y la planta de tratamiento están una al lado de la otra y ambas a sólo doce kilómetros de la ciudad de Neuquén. Comarsa donó un generador eléctrico para sus nuevos vecinos. También ha dispuesto una guardia armada las 24 horas para custodiar su predio. En 2015, en Neuquén promulgaron una ley que prohíbe las plantas de tratamiento de descarte de hidrocarburos dentro de los diez kilómetros del ejido urbano. Como la norma es posterior a la habilitación de la planta, le comunicaron a la empresa que debía trasladarse y que no podía seguir usando las tecnologías instaladas para dar tratamiento al stock en planta. El plazo es hasta 2022. La bio-remediación es un proceso natural, según explicaron, por el cual las mismas bacterias que conviven con los hidrocarburos y el suelo degradan el hidrocarburo rompiendo el enlace entre la molécula de carbono e hidrógeno. “Dicho proceso, si bien eficiente y ambientalmente seguro, requiere grandes extensiones de espacio y condiciones ambientales”, agregaron. La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) denunció penalmente a dos empresas tratantes de los descartes que generan las empresas que operan en el yacimiento de Vaca Muerta en diciembre pasado. La Fiscalía Especializada en Derecho Ambiental del Ministerio Público Fiscal de Neuquén lleva las causas contra Treater y Comarsa, en ambos casos por irregularidades en el tratamiento de los residuos petroleros. La AAdeAA pide que se investigue la responsabilidad de las compañías, de las petroleras y de las autoridades estatales. Y denuncia un negocio millonario: “No forman parte de la estrategia sólo un grupo de empresas, sino muchos actores del establishment político de la provincia y la Nación”, dice el abogado ambientalista Rafael Colombo, miembro de la Asociación. Entre la radicación de la denuncia en la Justicia en diciembre pasado y abril hubo algunos avances. Luego de un pedido de acceso a información pública, vino un “escopetazo de información”: 1.182 páginas provistas por el Estado provincial con información surgida de las actas de inspección. El Observatorio Petrolero Sur (Opsur), el Taller Ecologista y la Izquierda Diario los analizaron y recogieron datos para ampliar la denuncia. Los y las abogadas ambientalistas nucleadas en la asociación creen que los residuos no son tratados, sino que simplemente se trata de lugares de acopio que ponen en peligro a las personas y el entorno que habitan: suelo, agua, atmósfera y ambiente. Sigue Colombo: “Los basureros petroleros son la cara más visible del fracking. El hecho de que pongan en riesgo el ambiente y la salud de los habitantes configura el tipo penal. Vamos por la comprobación efectiva de los daños”. Que Comarsa se apropió de tierras con las complicidad del Estado, que declaran tratar una cantidad de descartes mucho mayor a la real, que acumulan más basura de la que deberían y que no suspendieron las tareas a pesar del mal funcionamiento de los hornos “poniendo en peligro a la población con emisiones de dioxinas y material particulado” son parte de la la denuncia ampliada. “El riesgo a la salud pública es inmenso, porque las personas no están viviendo a pocos metros de residuos peligrosos de altísima toxicidad con los cuales si las personas entraran en contacto directo y/o continuo probablemente morirían al poco tiempo, más allá de los potenciales y gravísimos riesgos a la salud que implica el hecho de vivir inhalando los gases que emanan estos residuos peligrosos”, dice la denuncia en la que no se detallan cuáles son las consecuencias de vivir al lado de una planta de tratamiento a corto o mediano plazo. “Estamos a disposición de la Justicia y de todos los organismos de control”, dijeron desde Comarsa. A los pozos sumideros van los líquidos que se usan en el fracking y que ya no se pueden tratar. Es agua totalmente inutilizable, irrecuperable. De hecho, sólo pueden reutilizar hasta un 10% del agua de retorno y por única vez. Las empresas petroleras toman el agua del río Neuquén y pagan 90 pesos cada mil litros. Esa “sopa química” no se ve: está alojada a 80, mil, mil quinientos metros bajo tierra. Sismos, pozos sumideros y plantas de tratamiento. Javier Grosso es geógrafo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto de Formación Docente de Villa Regina, y advierte sobre la propagación de los pozos sumideros: “Hay una normativa específica para que los líquidos no entren en contacto con las napas, pero hoy es el riesgo es que los sismos que se están dando en esta zona pueden romper los sumideros y generar filtraciones de agua contaminada a las napas. Pero además, el tiempo que llevan acumulando liquido residual puede generar efectos adversos”. Sauzal Bonito volvió a temblar el domingo. De acuerdo a sus datos, hay cerca de 160 pozos sumideros en la provincia de Neuquén. Unos 60 están activos. Allí van a parar los descartes de aguas, al que llaman flowback o fluidos de retorno. Alrededor de 40 de esos pozos fueron perforados desde 2017, un año caliente para la industria del petróleo. A más actividad, más necesidad de pozos. “La empresa Pan American Energy tiene un pozo sumidero a 2.900 metros de distancia del lago Mari Menuco. Y la distancia entre el sumidero y la boca de toma de donde sale el 70% del agua para consumo de Neuquén está a 3.300 metros”, agrega Grosso. Ante la consulta, desde Pan American Energy informaron que no tienen pozos sumideros a esa distancia.«Constelación SAOCOM», el cortometraje. El 1B cumple un año y la CONAE festeja

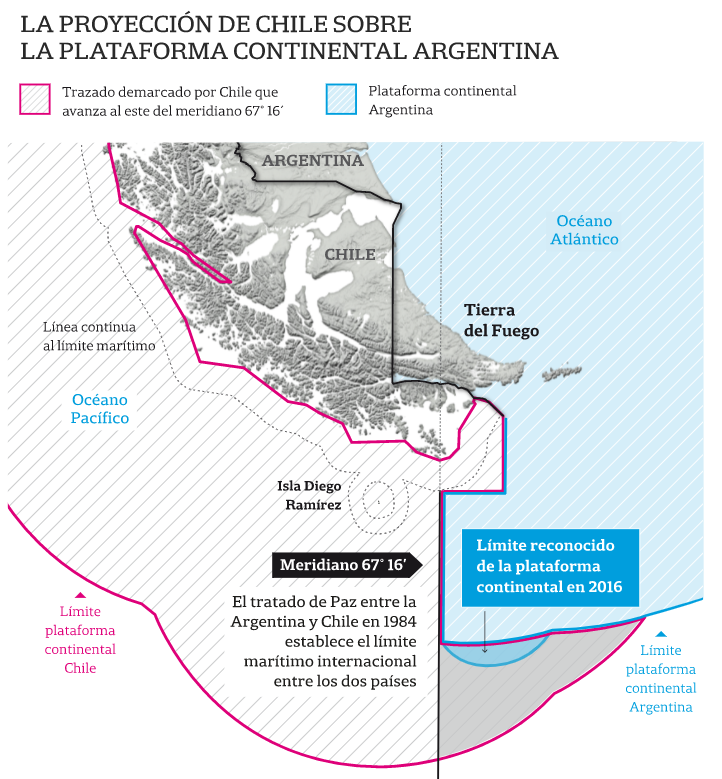

Argentina acusa a Chile de avanzar sobre su territorio. Piñera responde que «ejerce su derecho»

El Gobierno argentino rechazó un decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que amplió la plataforma continental del país trasandino en los mares australes de modo tal que se superpone con la delimitación territorial argentina votada por el Congreso de la Nación en 2020. El presidente Piñera respondió públicamente “Lo que está haciendo Chile es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental”.

La Cancillería argentina declaró que la resolución de Piñera –instrumentada a través de dos decretos del 23 de agosto- “claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, que clausuró el conflicto por el Canal de Beagle. El rechazo del gobierno argentino a la resolución de Piñera no busca desatar un conflicto diplomático sino sentar una postura oficial, afirmaron fuentes oficiales. Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Alberto Fernández que fijó directivas militares contenía un error -se dijo- sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Pero la disputa sobre la plataforma continental tiene raíces más profundas.

El canciller chileno Andrés Allamand había objetado en su momento la presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas. Para el funcionario chileno, esa comisión “no tenía competencia” para avalar la demanda argentina. Que fue aprobada por unanimidad por la CLPC el 11 de marzo de 2016.

La Cancillería chilena había remitido al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, dos notas de protesta a raíz de la nueva demarcación argentina. Nuestra cancillería replicó este fin de semana que “la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona” ante la CLPC “se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad” firmado en 1984, cuando se dio por cerrado el conflicto por el Canal de Beagle.

La postura argentina es que la presentación nacional “fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”. “Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, aseguró el ministerio que encabeza Felipe Solá.

Justamente ese punto es el que abrió una disputa interna en Chile, donde sectores patagónicos y vinculados a las Fuerzas Armadas reclamaban a Piñera que subsane el olvido de la diplomacia chilena ante la “nueva avanzada argentina”.

El origen del conflicto, ahora potenciado por la decisión de Piñera, data de 2009, cuando Argentina extendió la plataforma continental a las 350 millas náuticas, con aval de la CONVEMAR. Ante el silencio chileno, los que presentaron su propia demarcación fueron los británicos, a partir de las Islas Malvinas, con lo que se desató una carrera estratégica por “la puerta de entrada a la Antártida”.

La alianza entre chilenos y británicos se mantiene a través del puente aéreo entre las Malvinas y Punta Arenas y del “libre tránsito” de los espacios marítimos que también abarcan a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Chile, a su vez, pelea por su propio acceso al territorio antártico. La ampliación de la plataforma continental que decretó Piñera persigue ese objetivo, más allá del mar territorial.

La Cancillería afirmó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.

“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, aseguró la Cancillería. (Chile votó su propia ley de demarcación de la plataforma continental el año pasado).

En la misma línea, sostuvo que “la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.

Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Alberto Fernández que fijó directivas militares contenía un error -se dijo- sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Pero la disputa sobre la plataforma continental tiene raíces más profundas.

El canciller chileno Andrés Allamand había objetado en su momento la presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas. Para el funcionario chileno, esa comisión “no tenía competencia” para avalar la demanda argentina. Que fue aprobada por unanimidad por la CLPC el 11 de marzo de 2016.

La Cancillería chilena había remitido al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, dos notas de protesta a raíz de la nueva demarcación argentina. Nuestra cancillería replicó este fin de semana que “la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona” ante la CLPC “se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad” firmado en 1984, cuando se dio por cerrado el conflicto por el Canal de Beagle.

La postura argentina es que la presentación nacional “fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”. “Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, aseguró el ministerio que encabeza Felipe Solá.

Justamente ese punto es el que abrió una disputa interna en Chile, donde sectores patagónicos y vinculados a las Fuerzas Armadas reclamaban a Piñera que subsane el olvido de la diplomacia chilena ante la “nueva avanzada argentina”.

El origen del conflicto, ahora potenciado por la decisión de Piñera, data de 2009, cuando Argentina extendió la plataforma continental a las 350 millas náuticas, con aval de la CONVEMAR. Ante el silencio chileno, los que presentaron su propia demarcación fueron los británicos, a partir de las Islas Malvinas, con lo que se desató una carrera estratégica por “la puerta de entrada a la Antártida”.

La alianza entre chilenos y británicos se mantiene a través del puente aéreo entre las Malvinas y Punta Arenas y del “libre tránsito” de los espacios marítimos que también abarcan a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Chile, a su vez, pelea por su propio acceso al territorio antártico. La ampliación de la plataforma continental que decretó Piñera persigue ese objetivo, más allá del mar territorial.

La Cancillería afirmó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.

“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, aseguró la Cancillería. (Chile votó su propia ley de demarcación de la plataforma continental el año pasado).

En la misma línea, sostuvo que “la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.

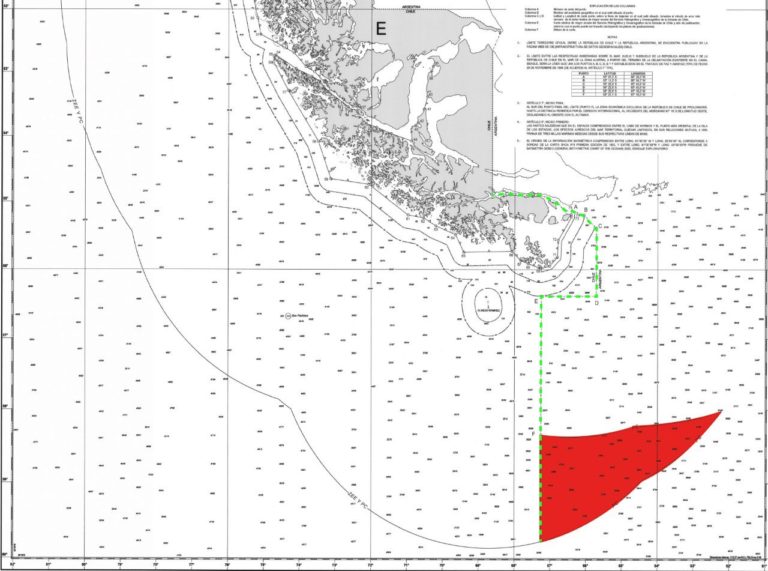

La transgresión de Piñera al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Uso el mapa de Chile para mostrar en rojo el avance inusitado que pretende el gobierno chileno hacia el Este. pic.twitter.com/wscHhl0QWJ

— Felipe Solá (@felipe_sola) August 29, 2021

Observación de AgendAR:

Consideramos que para entender este conflicto en su justa dimensión es necesario separar un elemento de coyuntura -el proceso electoral en marcha en ambos países- y otro, de gran importancia estratégica -los nuevos territorios submarinos que Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas reconoció a nuestro país- pero que no es el punto central de este desafío. Un desafío que quedará en pie mucho después de las próximas elecciones. Lo que reclama ahora Chile es una plataforma sobre el Atlántico Sur, no aguas profundas. Este reclamo sobrepasa el límite fijado por el tratado de 1984, en que Argentina abandonaba su reclamo por los islotes de Picton, Lennox y Nueva tras su ocupación de facto por las FFAA chilenas. Para que Argentina firmara esa concesión, Chile tenía a su favor el desconocimiento por Argentina de un fallo arbitral de Gran Bretaña en favor de Chile. El error de la diplomacia argentina era anterior a la situación de guerra inminente de 1978. Fue cuando aceptó semejante árbitro, no su obvio fallo en favor de Chile. Así, en 1978 habríamos ido a la guerra como transgresores. Pero el tratado de paz de 1984 fijaba el meridiano 67° 16 Oeste como límite oriental de todo reclamo chileno, y el espolón submarino que ahora Chile llama propio rompe ese acuerdo. Y lo que reclaman tiene un alto valor económico: son aguas someras, biológicamente muy productivas por ser enteramente eufóticas: hay fotosíntesis desde la superficie hasta el fondo. Por otra parte, la punta oriental del nuevo territorio submarino que Chile ahora llama propio llega muy cerca de las Orcadas del Sur, que están en la cartografía argentina desde el siglo XIX. Lo que permite reclamos de hecho como este, por parte de Chile o de otras naciones más fuertes, es nuestra falta de política pesquera, marítima y de industria naval, y nuestra indefensión técnica aeronaval. Más allá de cómo termine esto, era inevitable que sucediera, y no será lo último en suceder.Argentina participará de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2021

Argentina participa en Beijing, China, de la Feria de Servicios más importante del mundo, con un stand propio y la presencia de siete ministerios y más de 120 empresas públicas y privadas, en especial del sector tecnológico.

Se trata de una participación inédita en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (Ciftis) 2021, que se desarrollará formalmente del 2 al 7 de septiembre. «Por primera vez, el país cuenta con un stand físico propio y con la presencia de más de 120 empresas en las que se destaca el sector tecnológico (cinco veces más que en la edición anterior)», afirma un comunicado de la embajada argentina en la capital china. Entre las compañías públicas y privadas sobresalen Impsa, Veng SA, Y-Tec, Globant, Conae, Terragene SA, entre otras que se dedican a servicios digitales y cognitivos, ingeniería, biotecnología, industria satelital y energía. Además participa un amplio espectro de empresas del sector de servicios, empresas de turismo, la Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos, la Cámara Argentina de Diseño y la participación de Universidades, agencias y organismos provinciales. Siete Ministerios son parte de la feria con mensajes especiales enfocados en la potencialidad del Mercado de Servicios entre la Argentina y China, y son Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Productivo; Turismo y Deportes; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Educación; Cultura; Agricultura, Pesca y Alimentación; así como la Secretaría de Innovación pública de Jefatura de Gabinete. Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en Beijing, quien estuvo a cargo de la inauguración del Stand Nacional, junto con autoridades del Ministerio de Comercio chino, dijo: «Estamos trabajando fuertemente en la participación de la Argentina en las ferias comerciales de China que, por su volumen de negocios, se van convirtiendo en las más importantes del mundo». «Dentro del sector privado, existen numerosas experiencias exitosas de cooperación con inversiones de empresas chinas de reconocimiento mundial, como DIDI, C-TRIP, Huawei, Alibaba, Xiaomi, Tencent, en compañías argentinas con gran potencial como proveedores de servicios tecnológicos». «Ciftis constituye una plataforma de promoción del comercio en las áreas de servicios empresariales y finanzas, comunicaciones, construcción e ingeniería, distribución, educación, medio ambiente, salud y sociedad, turismo, cultura y deportes, transporte, y otros servicios».

El monitoreo y la detección de SARS-CoV-2 por medio del análisis de aguas residuales es efectivo

Ayer hemos leído en los medios «Córdoba: Hallan rastros de la variante Delta en aguas residuales«. Una noticia ominosa, pero detrás de ella hay un trabajo científico esforzado. Esta es la historia:

Durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, la Unidad Coronavirus (MINCyT-CONICET-Agencia I+D+i) puso en marcha numerosas iniciativas. Entre ellas, el grupo “Detección de coronavirus en el ambiente, con foco inicial en aguas residuales», que reúne a equipos de investigación de todas las jurisdicciones del país bajo la coordinación del MINCyT. La provincia de Córdoba fue una de las que comenzó a trabajar de manera inmediata para comprender cómo era la circulación del virus en la comunidad local. Con muestreos que iniciaron en mayo de 2020 en la capital provincial, en colaboración con el municipio local, instituciones de salud provinciales y cooperativas locales lograron predecir las dos olas que atravesó la provincia más un brote que se registró durante el verano pasado. “Nuestro grupo de trabajo ya poseía una trayectoria amplia en el estudio de virus que se excretan por vía entérica y que pueden ser detectados en efluentes cloacales, reflejando la circulación del virus en la comunidad”, explicó Gisela Masachessi, Dra. en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET en el Instituto de Virología José María Vanella de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de la lectura de trabajos de investigación internacionales en donde se describía que quienes se infectaban con SARS-CoV-2 no solo transmitían el virus por vías respiratorias, sino que también lo excretaban en la materia fecal, Masachessi y el grupo que participa en el estudio comprendieron que el genoma del virus podía ser detectado en las aguas residuales, lo que posibilitaría monitorear la circulación del virus en las localidades seleccionadas. En este escenario, la investigadora aportó un dato importante: “La ciudad de Córdoba tiene el 50% de la población conectada a la red cloacal; por tanto, la detección del virus en esta matriz podría ser un reflejo de lo que sucedía en la población”. El muestro se inició en mayo de 2020. Desde esa fecha, los lunes de cada semana se toman dos muestras de medio litro cada una en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande, en el conducto principal de entrada a las plantas. Cabe mencionar que en todo el proceso intervienen el Instituto de Virología José María Vanella, el Laboratorio Central dependiente del Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad de la Defensa Nacional/Instituto de Medicina Aeronáutica Espacial (IMNAE). Y por medio de acuerdos de cooperación se cuenta además con el apoyo del municipio de la ciudad de Córdoba para la colecta de las muestras de aguas cloacales crudas, así como también de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (COOPI), que se encuentra a cargo de las plantas de Valle de Punilla, que abarca las ciudades de Carlos Paz, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino. El proyecto fue declarado de importancia y prioridad sanitaria para la provincia por los ministerios de Salud y de Ciencia y Técnica. La COOPI es la encargada del muestreo en Valle de Punilla, y todas las semanas remiten el material al Instituto Vanella. “Ahí se realiza un pre análisis, concentrando 100 veces los virus que se encuentran en la muestra recolectada. Una vez concentrada, la muestra es llevada al Laboratorio Central, donde en el área de Biología molecular realizamos los estudios de biología molecular y tipificación viral para analizar las variantes de SARS-CoV-2 que están circulando en cada comunidad”, relató Masachessi. En relación a esto último, Gonzalo Castro, bioquímico especialista en Virología y responsable del área de Biología molecular del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, explicó que incluir diferentes barrios de la capital provincial, conectados a la red cloacal “nos permitió comenzar a tener una idea más fina y acabada de lo que estaba ocurriendo en las diferentes regiones sanitarias en las cuales se encuentra dividida la ciudad de Córdoba”. Asimismo, “se seleccionaron las ciudades de Carlos Paz, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, con las cuales ya se venían realizando también estudios en aguas residuales”. Con los resultados obtenidos se logró detectar el genoma del virus en las aguas residuales, dividiendo este proceso en tres momentos: “el primero reflejó la ola epidémica inicial en la ciudad de Córdoba, siendo esta primera detección de genoma viral en cloacas predictiva del aumento exponencial posterior de casos clínicos de COVID-19. Un segundo momento se evidenció con la detección del genoma al inicio del mes de enero, predictivo del brote del verano pasado. El tercer momento se registró a partir de mediados del mes de marzo de 2021 teniendo valor predictivo, dos semanas antes del inicio de la segunda ola epidémica en la capital”, comentó Masachessi. “De esta manera pudimos ir monitoreando la dinámica de circulación y adelantarnos entre una y dos semanas al incremento de casos en la clínica, lo cual permitió la toma de decisiones sanitarias para evitar una escalada brusca de casos. El resultado final fue la generación de conocimiento de calidad, que posibilitó comprender mejor la dinámica de este virus a nivel local”, sintetizó Castro. “Nuestra experiencia en la detección del virus en aguas residuales crudas ha demostrado que la vigilancia del SARS-CoV-2 y sus posibles variantes en efluentes cloacales puede ser una fuente de información de bajo costo, rápida y fiable sobre la propagación del SARS-CoV-2 en la población. Así, esta vigilancia proporciona información complementaria para el proceso de toma de decisiones en materia de salud pública en el contexto de la pandemia”, concluyó la investigadora.El gobierno promocionará la edición, impresión y comercialización de libros

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, obtiene la reelección por una amplia diferencia

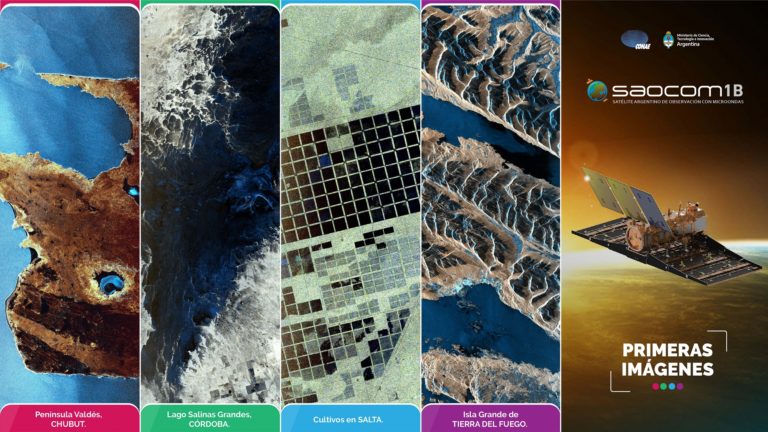

La nueva «carrera espacial», y las posibilidades de Argentina

ooooo

«La Argentina es un electrocardiograma siempre cerca del infarto; que se debate entre cifras terribles de pobreza infantil (63% cuando finalizó 2020, según datos del Indec) y la capacidad de poner en órbita satélites de telecomunicaciones (el primero en América latina, en 2014) y de investigación que destacan al país por sobre sus vecinos. Hoy, además del hito que significó la exitosa misión Saocom que involucró al sistema científico espacial, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) e INVAP, el país es parte de la movida Newspace – la incursión privada en el espacio, cuyo exponente más conocido es el volátil multimillonario Elon Musk.

EL NEWSPACE

Este nuevo fenómeno tiene su epicentro en los Estados Unidos, donde aparecieron SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic (del millonario Richard Branson, que hace pocos días hizo su primer vuelo). También marcan un movimiento hacia lo comercial la Agencia Espacial Europea, jugadores dentro de China con fuertes ligaduras con el gobierno central y la India, además de Rusia, que viene comercializando sus vuelos desde hace años, paradójicamente con los Estados Unidos como su mejor cliente. Las fuentes de financiamiento de esta industria de capital intensivo incluyen bancos y también fondos de inversión específicos, como el Space Fund, del que ya participa la empresa argentina Novo Space.La industria no deja de crecer: si bien se suponía que la pandemia iba a afectar fuertemente a la industria espacial, el 2020 se llegó a la friolera suma de US$ 8.900 millones y 24 «exits» en empresas de infraestructura y tecnología espacial, de acuerdo a datos publicados por Dylan Taylor, CEO de Voyager Space Holdings.

«Hay un montón de jugadores nuevos que se están incorporando a una industria que era tradicionalmente estatal. Son empresas nuevas que hacen cosas que la NASA no puede hacer y que contribuyeron a disminuir los costos de lanzamientos y de puesta en órbita», afirma Pablo de León. «Lo que las agencias gubernamentales tardaron décadas, ahora las empresas newspace hacen en pocos años. El cohete SLS con el que la NASA quiere llegar a la Luna parece de hace 50 años, mientras SpaceX reutiliza el mismo cohete una y otra vez». «Hay ingenieros que trabajaron 25 años en el mismo proyecto, eso se ve cada vez menos. Hoy, en el Centro Espacial Kennedy el 30% de las camionetas que ves en el estacionamiento son de SpaceX, el 20% de Blue Origin (la empresa de transporte espacial fundada por Jeff Bezos), 30% de otras y el resto de la NASA.. le dio los fondos a SpaceX. Es cierto que la NASA transfirió tecnología como el sistema de paracaídas o el escudo térmico que hoy usa la cápsula Crew Dragon». La idea detrás es que los privados hagan los vehículos y que la NASA piense en el largo plazo, en volver a la Luna y en llegar a Marte. Volviendo al SLS, su lanzamiento costará US$ 2.000 millones y llevará la misma carga útil que un SpaceX. Si bien la matriz de inversión estatal tardará en cambiar porque los congresistas votan el presupuesto con una lógica electoral (es decir, tienen en cuenta donde se construyen las partes del cohete para llevar agua para el molino de sus estados), esto eventualmente va a cambiar. «No se puede frenar el progreso, lo que pasó en NASA es claro. Lo que seguro no va a suceder es que los Estados Unidos dejen de lado su lugar como potencia espacial. Si un candidato dice que va a cerrar la NASA, no lo vota ni su mamá». «Newspace es toda una revolución», marca el astrónomo Cesar Bertucci, que en 2004 fue parte del equipo que analizó los datos obtenidos por la sonda Cassini de la NASA al pasar el satélite Titán de Saturno. «Son empresas que se pueden sumar rápidamente al desarrollo de componentes de bajo costo e integrarse con otras empresas de características similares.»LAS INICIATIVAS ESTATALES ARGENTINAS

El desarrollo espacial argentino está regido por el Plan Espacial Nacional, cuyos principales objetivos son la exploración del espacio y la creación de vectores para lanzar satélites fabricados en el país. El primer Plan Espacial fue aprobado en 1994, fecha que se declaró a la actividad espacial como política de Estado, con foco en generar un alto impacto y beneficio para el desarrollo social, ambiental, económico-productivo, científico, tecnológico y académico. La primera versión cubrió el período 1995-2006 y contó con dos revisiones posteriores, en 1997 y en 2004, con una actualización en 2010, que le dieron continuidad a las cuatro misiones de la serie SAC, la constelación Saocom, el desarrollo de estaciones terrenas y centros espaciales para seguir estas misiones, los lugares para construir, probar y ensamblar satélites, y la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la actividad espacial en el país. En estos meses, además, la Conae se embarcó en la actualización del plan espacial argentino. En el marco de ese plan, y luego de la exitosa construcción y puesta en órbita de la constelación Saocom 1a (lanzado el 7 de octubre de 2018) y 1b (lanzado 30 de agosto de 2020), vía cohetes Falcon 9 de SpaceX, el futuro está en los satélites SABIA-Mar. Se trata de una futura constelación de dos satélites argentina-brasileña que, tras una serie de «ruidos políticos», cada país emprenderá por separado (originalmente la Argentina construiría la carga útil mientras que Brasil iba a proveer el segmento de vuelo, pero finalmente cada país fabricará todo por su lado). El objetivo de la misión es el estudio de la biósfera oceánica, sus cambios en el tiempo y cómo reacciona y afecta a la actividad humana. Se centrará especialmente en el monitoreo de los océanos, los estudios de su ecosistema, el ciclo del carbono, los hábitats marinos y el mapeo. «Son todos temas relacionados al cambio climático», explica el ingeniero Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Conae tras el retiro de Conrado Varotto, que mantuvo su cargo entre 1994 (cuando la comisión fue creada) y mayo de 2018, y que ahora es un asesor.

Por otro lado, la agencia argentina ya está trabajando en la siguiente generación de Saocom para adaptarlos a las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos. Y también con un proyecto que tienen en carpeta desde hace un tiempo: satélites de arquitectura segmentada que no pudieron desarrollar en los últimos años por restricciones presupuestarias. «No es una constelación de satélites iguales sino que estos van a generar mayor revisita (la periodicidad con que un satélite capta imágenes de una misma zona) y nos va a permitir combinar instrumentos para conseguir lo mismo que con un Saocom de varias toneladas. Se trata de una plataforma de multiservicios multipropósito y ágil que está relacionada con el diseño de nuestros propios vehículos lanzadores», desarrolla Kulichevsky, un ingeniero aeronáutico recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Serán, explica, satélites pequeños de hasta 750 kilos para órbitas bajas de observación de la Tierra que podrán ser llevados al espacio por los vehículos Tronador. Justamente este proyecto, el Tronador, viene desde la primera revisión del plan espacial en 1995, pero cobró vida real en 2007, cuando Conae y la empresa estatal VENG firmaron el contrato para que se encargue de la construcción del vector, llamado Tronador II, y luego reemplazado por el Tronador III. «Si bien nunca detuvimos el desarrollo del Tronador, también pasó por una etapa presupuestaria difícil. Ahora estamos reevaluando los tiempos, y con una buena financiación podemos volver a acelerar el desarrollo de lanzadores que puede tomar cuatro años. En el medio tendremos varios vuelos con vehículos experimentales», marca José Luis Randazzo, gerente general de VENG. El gerente entiende que el parate presupuestario de los últimos años significaron también un costo altísimo en capital humano, no solo en la Conae o en VENG, sino en todo el ecosistema. «El primer vehículo esperamos tenerlo en cuatro años y el segundo, en ocho», reitera. Randazzo cuenta que VENG participó en el Saocom, primero haciendo la ingeniería para integrar la antena radar a los satélites, lo que necesito de unas 100 personas y además sumar el trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y otras empresas nacionales e internacionales. VENG también comercializa las imágenes del Saocom 1a (el 1b aún no llegó a su etapa operativa) y opera la estación terrena en Córdoba que sigue a todos los satélites nacionales. La empresa también ofrece servicios al sector privado, gracias a sus capacidades técnicas y tecnológicas, como ser, los distintos laboratorios de los que dispone: de integración y ensayos electrónicos, de compatibilidad electromagnética, de ensayos mecánicos, de termovacío y de integración mecánica, entre otros. En 2020 y a comienzos de la pandemia, las fabricantes de respiradores artificiales Tecme y Leistung (las más importantes del país) se apoyaron en los servicios de VENG para buscar el reemplazo de componentes de origen importados que son utilizados en la fabricación de estos equipos, explica Juan Pedro Riva, gerente de Gestión Integrada en VENG.«Los proyectos estatales se central en el cambio climático y controlar el mar argentino», Raúl Kulichevsky, presidente de la CONAE.

EL NEWSPACE ARGENTINO

Para remendar una frase de la política, hay que decir que en lo que a industria espacial privada se refiere, sin la Argentina no se puede pero con la Argentina no alcanza. Esto quiere decir que todas las startups del sector necesitaron para arrancar de ideas y mano de obra local pero que, de una u otra manera, en algún momento alcanzaron un techo que les requirió salir al exterior: en algún caso fue estratégico y en otros fue por necesidad.El caso privado más paradigmático de la movida Newspace nacional es, claro, el de Satellogic. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman tras su paso por Singularity University junto a Gustavo Richarte, es especialista en microsatélites y a la fecha ya puede decirse que es una compañía multinacional dado que tiene más de 200 empleados distribuidos en la Argentina, Uruguay (donde hoy fabrica sus satélites), España, los Estados Unidos y China.

Arrancó con un aporte de $ 10 millones del Ministerio de Ciencia de la Nación, fue incubada por INVAP, pero eventualmente necesitó salir del cascarón para seguir creciendo. Lo que comenzó en 2013 con el «Capitán Beto», el primer nanosatélite nacional en llegar a órbita, se convirtió en una constelación de 17 satélites con el lanzamiento de «Hipatia», el año pasado, y los cuatro que puso en órbita a fines de junio de la mano de SpaceX, los primeros fabricados en serie por la compañía. «El objetivo de la primera etapa (de la constelación) es llegar a tener suficientes satélites en órbita como para hacer un remapeo semanal de toda la superficie de la Tierra, por debajo de un metro de resolución, a 70 centímetros. Es algo que hoy no existe, la humanidad no cuenta con la capacidad de ver cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra cada semana», indicó Kargierman a Télam el año pasado, con motivo del décimo aniversario de la empresa.

OTRAS APUESTAS

Una empresa fuera de lo común en el panorama argentino es Novo Space, que sin embargo aplica el modelo Newspace en un lugar poco transitado. Esta startup fue fundada en 2017 en los Estados Unidos por Rodrigo Diez (hoy CEO) y Facundo Jorge (CTO), dos argentinos que trabajaron anteriormente en el área satelital de INVAP junto a socios locales. «La idea arrancó cuando yo vivía en los EE.UU., mientras hacía el doctorado en el MIT, y con Facundo trabajando en la compañía inglesa de satélites comerciales SSTL. Los dos estábamos frustrados por cómo funciona la industria espacial, que cuando se fabrica un nuevo satélite se diseña la computadora desde cero, queríamos crear soluciones que les sirvan a distintos clientes y distintos tipos de satélites. Ganamos un concurso en el MIT que nos permitió prototipar los primeros productos y fuimos aceptados en la primera aceleradora de empresas espaciales en 2019. Y ya en 2020 comenzamos a crecer en cantidad de personas, somos 12 full time más asesores, contadores e inversores», relata Diez, ingeniero electrónico que estuvo a cargo de desarrollar subsistemas para el Saocom. Hoy la mayor parte de Novo Space está trabajando en Buenos Aires, pandemia mediante, pero Diez sabe que el foco tiene que estar en los Estados Unidos, dado que el 70% del mercado global está allí. Ya terminaron los test funcionales y ahora están comenzando los ensayos ambientales para comprobar que los distintos componentes van a sobrevivir a un ambiente espacial. «Estamos cerca de cerrar con el segundo cliente, tuvimos muchas conversaciones con la NASA y con privados, tanto Newspace como gigantes que le venden a los Estados». Los próximos pasos tienen que ver con desarrollar algoritmos inteligentes para detectar fallas y tomar correcciones preventivas en constelaciones de satélites que ya, por su propia complejidad, no pueden ser controlados totalmente desde la Tierra. Al igual que su contraparte en TLON, Diez habla de la revolución espacial industrial que no solo incluirá la minería espacial sino también el space manufacturing y las comunicaciones en el espacio. Y todo esto va a necesitar algoritmos inteligentes o software especializado para ser operado con pocos seres humanos on-site. «Estamos a punto de cerrar una ronda seed que incluye inversores como Draper Cygnus, Space Fund y varios otros. El siguiente paso será ir a una serie A», detalla el ingeniero. Otras dos empresas del sector privado que hay que mencionar son Ascentio y Space Sur. Ambas nacieron como proveedores de Conae pero con los recortes de 2016-2019, tuvieron que buscar otros negocios. Esteban Carranza, cofundador y CEO de Ascentio, cuenta que la compañía nació como una investigación universitaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto sucedió en 2004 y en 2008 se convirtieron en una empresa privada trabajando en proyectos satelitales para la Conae. «Nosotros hacemos los sistemas que permiten operar el satélite en vuelo. Somos una compañía proveedora de soluciones: el cliente viene con un problema, nos dicen que necesitan y armamos una solución tecnológica», detalla. La experiencia en el Saocom les dio el know-how necesario para extrapolarlo a otras industrias como EDEC, la empresa de energía de Córdoba, para quien armaron un sistema de medición inteligente. Mientras tanto, Space Sur se dedica a lo que se conoce como el downstream, de observación de la Tierra. La primera etapa de la empresa arrancó en 2007 y en 2018 hicieron un relanzamiento para vender sus servicios a escala internacional. «Al principio hacíamos proyectos de ingeniería de software con orientación al sector espacial, ahora somos una compañía de análisis de grandes datos con una impronta global», detalla Alberto Perez Cassinelli, su CEO. El cambio estuvo motivado por dos factores: uno, el surgimiento del Newspace («antes de eso el capital privado en el sector privado era marginal», dice el entrevistado), y el segundo, la baja de la inversión de la Conae («tuvimos que pivotear con la base de negocios golpeada, que nunca es lo ideal», comenta). Entre sus últimos trabajos más destacados puede mencionarse el que realizaron para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la toma de terrenos en Guernica. Con un análisis de imágenes satélites de la zona, que incluye algoritmos propios, pudieron dar datos detallados de la cantidad de construcciones precarias en el lugar sin necesidad de tener personal.REFUNDACIÓN

La industria espacial argentina, coinciden todos, necesita recorrer una suerte de transformación. El primer paso ya está dado y tiene que ver con la actualización del Plan Espacial para la década 2021-2030, que incluye el llamado a todas las empresas del sector privado. Para Federico Jack hay que llamar a los mejores, pero son los privados los que tienen que tomar la posta.

Bolsonaro afirma que Brasil está al borde del colapso energético por la megasequía. Temen apagones

«Les voy a pedir que apaguen la luz que no usan en sus casas, vamos a ahorrar entre todos», dijo el presidente. Argumentó que la crisis hídrica, la peor en 91 años, golpea a la capacidad de las centrales hidroeléctricas y es el principal motivo detrás del aumento de las tarifas.

Bolsonaro dijo que su país, principal potencia industrial latinoamericana, «está al límite de su capacidad energética» debido a una sequía histórica que golpea la capacidad de las centrales hidroeléctricas. El presidente brasileño anticipó que habrá aumentos de tarifas de luz y pidió a la población reducir el consumo en sus hogares. «Les voy a pedir que apaguen la luz que no usan en sus casas, vamos a ahorrar entre todos energía», dijo Bolsonaro ante sus seguidores en el Palacio de la Alvorada este viernes, ocasión en la culpó a los gobernadores de no reducir los impuestos provinciales a la energía. La crisis provocó que el órgano regulador recomendara prepararse para comprar energía a países vecinos antes de fin de año. Bolsonaro argumentó que la crisis hídrica, la peor en 91 años, con una sequía que golpea a las nacientes de la Cuenca del Paraná y que también afecta a Argentina, es el principal motivo detrás del aumento del costo de la energía eléctrica. «Estamos en el límite de la capacidad energética. Algunas centrales hidroeléctricas pueden dejar de funcionar si esta crisis hidrológica sigue existiendo», dijo Bolsonaro el jueves por la noche, durante una transmisión en vivo por la plataforma Facebook. El mandatario comentó así el plan de racionamiento de energía que emprendió la administración pública federal hasta abril de 2022 para enfrentar los problemas del abastecimiento de los reservorios de las centrales hidroeléctricas. En ese marco, dijo que «gran parte de las centrales hidroeléctricas están trabajando al 10 y 15% de almacenamiento». El presidente explicó que la tarifa de luz tendrá aumentos para industrias y hogares ya que se necesitan acudir a las fuentes termoeléctricas, que usan diésel, con costos mayores, para suplir la falta de agua en las hidroeléctricas. Los invitamos a leer esta nota que publicamos hace dos años. Explica cómo Brasil llegó a esta situación de crisis energética «Brasil: átomos, represas y deforestación. El camino a Bolsonaro«. También pueden ver este video de su exposición:«Sólo el 17,6% de las personas que usan cannabis lo hacen con fines medicinales»

Este fin de semana se distribuyeron 1 millón de dosis 1° y 2° de Sputnik V y 1.500.000 de Sinopharm

Trabajando en la interconexión San Juan-Rodeo, cuando sopla el viento zonda – Video

El jueves se viralizó en twitter un video que muestra la enorme labor de los operarios de la interconexión 500 KV que une San Juan y Rodeo, provincia de San Juan, trabajando en medio del fuerte viento zonda para reestablecer el servicio.

Son sólo dos minutos, filmados en un celular, pero vale la pena verlos.Corrientes elige gobernador hoy, bajo la tensión del atentado a un legislador

Una empresa argentina, con UNSAM y la UBA, desarrollaron un test rápido para COVID-19

El test se llama CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG y ofrece resultados cualitativos en 10 minutos. El kit consta de dos tiras con bio y nanotecnología adheridas a una tarjeta de cartón biodegradable.

La infección con el virus SARS-CoV-2 puede desencadenar COVID-19 o no hacerlo. En cualquiera de los dos casos, el sistema inmunológico de las personas expuestas podría producir anticuerpos contra el virus invasor. La empresa bionanotecnológica CHEMTEST, que ya había desarrollado el kit de diagnóstico molecular rápido de COVID-19 Ela Chemstrip, lanzó ahora un test rápido de anticuerpos en formato cardtest. El kit distingue anticuerpos dirigidos contra el virus SARS-CoV-2 de aparición temprana (IgM) y tardía (IgG), de manera cualitativa. Requiere una gota de sangre, suero o plasma para cada tira y da el resultado en 10 minutos. Una línea indica un resultado negativo; dos líneas, un resultado positivo, es decir, la presencia de anticuerpos anti-SARS-Cov2. El test sirve para diagnosticar casos sintomáticos, convalecientes o vacunados. También puede detectar la presencia de anticuerpos anti-SARS-Cov2 en personas asintomáticasEl kit CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG, ya fue aprobado por ANMAT y puede ser adquirido por Centros de Salud en todo el territorio nacionalBiotecnologías locales Para el desarrollo de este kit, CHEMSTRIP COVID19 IgM/IgG, CHEMTEST incorporó antígenos recombinantes desarrollados por el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (IIB-UNSAM), y dos facultades de la Universidad de Buenos Aires: Farmacia y Bioquímica (FFyB) y Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN). El comienzo de este nuevo desarrollo había sido anunciado hace dos meses en AgendAR aquí. “Este kit es un nuevo ejemplo del circuito virtuoso que promovemos entre empresas tecnológicas nacionales, centros de investigación y desarrollo universitarios y pymes proveedoras locales. Dos universidades públicas desarrollaron las biomoléculas que son el corazón del test. Este es el primer kit que hacemos en formato cardtest y para lograrlo fue necesario incorporar un adhesivo especialmente desarrollado por una pyme local”, dijo el director científico de CHEMTEST Diego Comerci.

La presentación de este producto tiene como contexto el éxito del kit Ela Chemstrip, que permitió realizar más de 600 mil determinaciones rápidas de COVID19 por PCR de amplificación isotérmica en todo el país y fue desarrollado por CHEMTEST en conjunto con la UNSAM, la Universidad Nacional de Quilmes y la empresa PB-L, en junio de 2020. Además, CHEMTEST avanza en el desarrollo del primer test de antígenos contra COVID19 de Argentina, con financiamiento de la Agencia de I+D+i.

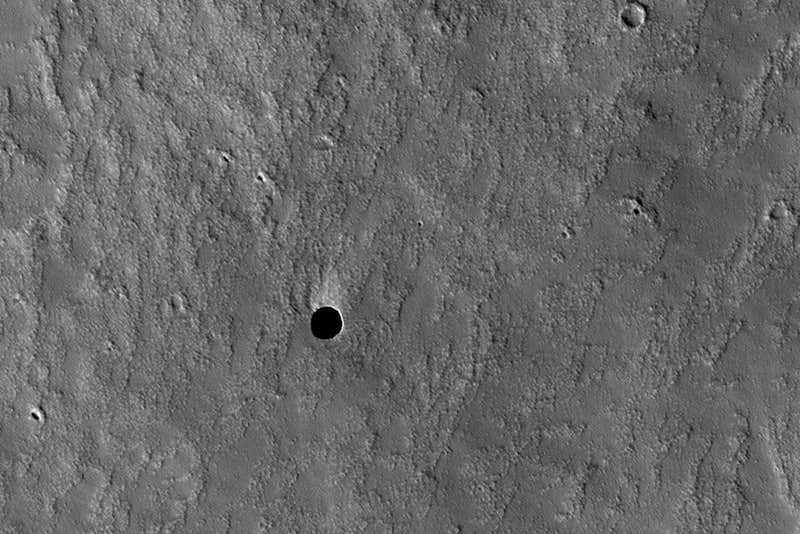

La presentación de este producto tiene como contexto el éxito del kit Ela Chemstrip, que permitió realizar más de 600 mil determinaciones rápidas de COVID19 por PCR de amplificación isotérmica en todo el país y fue desarrollado por CHEMTEST en conjunto con la UNSAM, la Universidad Nacional de Quilmes y la empresa PB-L, en junio de 2020. Además, CHEMTEST avanza en el desarrollo del primer test de antígenos contra COVID19 de Argentina, con financiamiento de la Agencia de I+D+i. Una hipótesis sugestiva: vida fotosintética en las cavernas de Marte

Martes 31, 18:30 dambio climático y geopolítica de la transición energética»

? Este martes 31/08 a las 18:30hs cerramos el seminario "Cambio climático y geopolítica de la transición energética" con @IsidroBaschar (Director en @Nucleoelectrica ).

— OCIPEx (@OCIPEx_arg) August 27, 2021

? Actividad es arancelada.

? +info: [email protected] (clases grabadas en el campus virtual) pic.twitter.com/gyoseHg821

Guzmán: “Actualizamos nuestras proyecciones de crecimiento económico del 7% al 8% para este año”

El ministro de Economía habló en el Consejo de las Américas. Dijo que la Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica.

El ministro Martín Guzmán, aseguró que la Argentina vive un “proceso sólido de recuperación económica” que llevó a la cartera que conduce a modificar al alza sus proyecciones de crecimiento para este año. También celebró que en los primeros siete meses del año el resultado fiscal estuvo en línea con los lineamientos del Presupuesto y defendió laa “política fiscal contracíclica” que lleva adelante para intentar impulsar la actividad. Guzmán fue el último orador de la 18º edición del Latin American Cities Conference de Buenos Aires, el encuentro organizado por Americas Society Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el que ya había hablado el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. A través de un mensaje grabado, el ministro repasó números macroeconómicos que indican una recuperación luego de la caída de 2020 y dijo que esas variaciones “no vienen de la nada, sino que es el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo”. “La situación macroeconómica en la Argentina se está tornando mes a mes más robusta. La Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021″. “Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%. Junto a ello, lo que vemos es un crecimiento de la inversión. La inversión creció en el primer trimestre del corriente año 6,1% sin estacionalidad con respecto al último trimestre del año 2020 y 38,4% fue la variación interanual en términos reales”. El titular de Economía pasó a enumerar una serie de cifras que muestran repuntes en los últimos meses en comparación con 2020. Habló de una recuperación de USD 7.500 millones de las reservas internacionales, en parte gracias a los USD 4.300 millones en derechos especiales de giro que inyectó el FMI. También remarcó que la dinámica comercial es positiva, con exportaciones que alcanzaron USD 7.250 millones, su mayor nivel desde junio del año 2013, y un saldo comercial del mes de julio que fue superavitario en USD 1.537 millones y en los primeros siete meses del año un resultado positivo de la balanza comercial en el monto de USD 8.310 millones.“Hay una política de protección social muy activa para lidiar con lo que ha sido una situación muy dura de la crisis macroeconómica”“Estamos viendo una creación de empleo. El empleo total registrado creció en 19.800 puestos en el mes de mayo, último mes para el cual contamos con datos. El empleo en términos interanuales registrado creció 1,6% en el mismo mes con respecto al mismo mes del año anterior”. En cuanto a la política fiscal, dijo estar “observando una dinámica que consideramos consistente con lo que fue el planeamiento sobre la base de nuestra Ley de Presupuesto para el año 2021″. “La política fiscal tiene como primer precepto que el Estado juega un rol central en propiciar la recuperación económica. Tanto vía una política fiscal contracíclica, como vía una reasignación de los gastos hacia aquellos componentes que más impacto tienen para la recuperación económica a corto plazo y generan mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Yendo a los números, lo que hemos observado en los primeros siete meses del año es un resultado primario del 0,7% del Producto en cuanto al déficit fiscal primario”, remarcó. Por último, en cuanto a las negociaciones con el Fondo dijo que continúa e diálogo. “Hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento récord con el FMI y se busca resolver este problema sobre la base de una negociación y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener”.

En esa línea, si se compara con la TV que es el segundo medio más consumido por los argentinos, se observa que en este caso, el tipo de consumidor pertenece mayoritariamente al grupo de los mayores de 56 años. Si se profundiza entre este grupo, 6 de cada 10 consumidores de televisión pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Ambas condiciones, detalla el informe, explican que la principal preocupación de este grupo sea el acceso al trabajo.

Por el lado de los portales digitales de noticias, solo el 23% de los encuestados indicó que los usa para informarse. El público de los sitios web es mayoritariamente masculino y son adultos mayores de 39 años de un nivel socioeconómico medio/alto.

De los medios de comunicación tradicionales, junto con la televisión, la radio es el único que aún no se da por caducado. Si bien el consumo de radio disminuyó en los últimos años (solo el 12,3 % de los encuestados para el informe de Taquion dijo que la consume), 8 de cada 10 consumidores superan los 39 años.

En esa línea, si se compara con la TV que es el segundo medio más consumido por los argentinos, se observa que en este caso, el tipo de consumidor pertenece mayoritariamente al grupo de los mayores de 56 años. Si se profundiza entre este grupo, 6 de cada 10 consumidores de televisión pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Ambas condiciones, detalla el informe, explican que la principal preocupación de este grupo sea el acceso al trabajo.

Por el lado de los portales digitales de noticias, solo el 23% de los encuestados indicó que los usa para informarse. El público de los sitios web es mayoritariamente masculino y son adultos mayores de 39 años de un nivel socioeconómico medio/alto.

De los medios de comunicación tradicionales, junto con la televisión, la radio es el único que aún no se da por caducado. Si bien el consumo de radio disminuyó en los últimos años (solo el 12,3 % de los encuestados para el informe de Taquion dijo que la consume), 8 de cada 10 consumidores superan los 39 años.