Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) fue distinguida por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) por sus atributos de seguridad laboral de muy buen nivel en la Encuesta Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo correspondiente al año 2021.Este resultado se definió en base a los criterios de la Coordinación Técnica Internacional y Coordinación Internacional de la CIER. La encuesta relevó 11 indicadores y se realizó entre 110 empresas de 14 países dentro del rubro generación, distribución, transmisión, operadores de sistemas, administradores de mercado y reguladores. La seguridad es el principal valor de Nucleoeléctrica y está presente en todos sus procesos. Además de cumplir con las regulaciones a nivel nacional, Nucleoeléctrica adhiere a estándares de seguridad y tratados internacionales. NA-SA integra la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y el Grupo Operadores de Centrales con Tecnología CANDU (COG). |

||||||

Reconocimiento internacional a Nucleoeléctrica Argentina por seguridad y salud en el trabajo

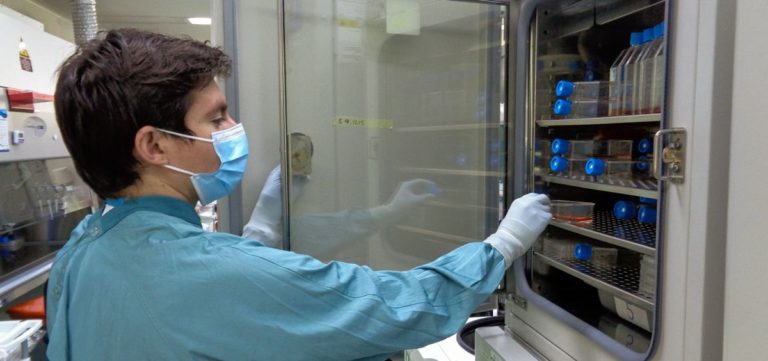

Un estudio argentino comprobó «potencia creciente» de anticuerpos a 6 meses de aplicada la Sputnik V

Su capacidad para bloquear todas las variantes del coronavirus aumenta con el tiempo, según una investigación en la que se analizaron 1800 muestras de suero de personas (con y sin infección previa por SARS-CoV-2) que fueron inmunizadas con esa vacuna.

Si bien existe preocupación a nivel mundial respecto de que la cantidad de anticuerpos generados tras la vacunación descienden luego de cierto período, ahora, por primera vez, un estudio argentino demuestra un aumento de su potencia neutralizante contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en función del tiempo de recibida la vacuna. “Si bien los anticuerpos disminuyen en cantidad, lo que pudimos observar en este estudio es que la calidad y la potencia neutralizante de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 original y las variantes aumentan con el paso del tiempo a partir de la administración de la vacuna Sputnik V”, indicó Andrea Gamarnik, líder de la investigación, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del CONICET. El efecto se verificó a largo de los seis meses que fue lo que duró el estudio. “Esto se explica porque esos anticuerpos atraviesan un proceso gradual de maduración que aumenta su calidad para bloquear al virus e impedir la infección”, indicó Gamarnik. Y agregó: “Consideramos que los resultados de nuestra investigación van a dar tranquilidad a la población”. El mes pasado, un estudio publicado en la revista “Immunity” y mencionado en «Nature« había constatado que en personas infectadas con SARS-CoV-2 la cantidad de anticuerpos decaía paulatinamente, pero su potencia neutralizante aumentaba con el paso del tiempo. Ahora, por primera vez, el nuevo trabajo argentino coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comprueba que el mismo proceso tiene lugar en personas vacunadas con Sputnik V. La investigación se publicó como preimpresión en medRxiv y será difundida más adelante en una revista científica revisada por pares. Los investigadores y las investigadoras midieron la cantidad de anticuerpos y su capacidad de neutralización contra todas las variantes de preocupación del nuevo coronavirus en 1800 muestras de suero de personas (con y sin infección previa por SARS-CoV-2) que habían sido inmunizadas con Sputnik V, antes y a los 21, 42, 120 y 180 días después de la vacunación. A lo largo de seis meses, el equipo determinó la evolución de la cantidad de anticuerpos con un estándar de la OMS empleando “COVIDAR cuantitativo”, el test serológico desarrollado en la FIL con el Laboratorio Lemos y aprobado por ANMAT. Además, Gamarnik y colegas midieron el efecto de la vacuna contra distintas variantes de preocupación o interés que circulan en Argentina y en otras partes del mundo: Alfa (primero identificada y caracterizada en Reino Unido), Beta (Sudáfrica), Gamma (Manaos), Delta (India) y Lambda (“andina”). Para estudiar la capacidad neutralizante de los anticuerpos producidos por la vacuna Sputnik V en función del tiempo contra las variantes se empleó tanto un sistema de virus quimera como la cepa salvaje del SARS CoV-2. Las variantes fueron aisladas y estudiadas en colaboración con el Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende del CONICET y la UBA. “Se observó un escape menor por parte de la variante Delta a los anticuerpos producidos tras la vacunación con Sputnik V. Esto quiere decir que los anticuerpos son capaces de bloquear la infección causada por esta variante que origina mucha preocupación en este momento”, destacó Jorge Geffner, quien participó en la coordinación del estudio y es investigador superior del CONICET en el INBIRS. Por otro lado, los científicos y las científicas observaron un escape parcial para las variantes Beta y Gamma. “Lo sorprendente es que, a lo largo del tiempo transcurrido desde la vacunación, la potencia de neutralización de los anticuerpos contra las variantes aumenta, y este aumento de potencia es de mayor magnitud para las variantes Beta y Gamma. En otras palabras, después de los 4 o 6 meses de iniciada la vacunación la calidad de los anticuerpos generados mejora también para neutralizar a las variantes”, indicó Gamarnik. “Tras comparar los resultados de las mediciones realizadas en estos diferentes períodos, vimos algo extremadamente útil e importante: si bien al comienzo hay un escape parcial de las diferentes variantes a los anticuerpos, esa ‘evasión’ va disminuyendo en función del tiempo. Esta es una observación realmente alentadora que se desprende”, agregó la doctora en Bioquímica María Mora González López Ledesma, investigadora del CONICET en el equipo de Gamarnik y una de las primeras autoras del trabajo. “Sabemos que la vacunación masiva es el camino para acabar con la pandemia. Sin embargo, la inequidad en la distribución de las vacunas hace que muchos países no tengan acceso. Hay países que con el ritmo actual de vacunación demorarán años para cubrir a la población y, mientras subsista esta situación, habrá surgimiento de variantes virales con distintas propiedades que pueden escapar a las vacunas. Esto impone un nuevo desafío para el control de la pandemia. La única forma de evitarlo es disminuyendo la circulación del virus por medio de una vacunación masiva en todo el mundo. Por otro lado, es necesario un constante monitoreo de las variantes que surgen a nivel local y regional por medio de programas activos de vigilancia”, destacó Gamarnik. “En este estudio de seguimiento a largo plazo de personas vacunadas con Sputnik V se observa un mantenimiento a los seis meses de los niveles de anticuerpos neutralizantes, es decir, aquellos capaces de producir el bloqueo más potente de la actividad viral alcanzan un pico a los 42 días que vimos que se mantenía a los 120 y a los 180 días”, puntualizó otro coautor del estudio, Nicolás Kreplak, médico clínico, sanitarista y ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Aún a pesar de un descenso de la cantidad global de anticuerpos, la respuesta inmune se perfecciona y la capacidad neutralizante se sostiene indemne en ese período para las diferentes variantes, incluyendo la Delta”.Agosto puede ser récord en ingreso de divisas del agro: más de u$s 2.500 millones

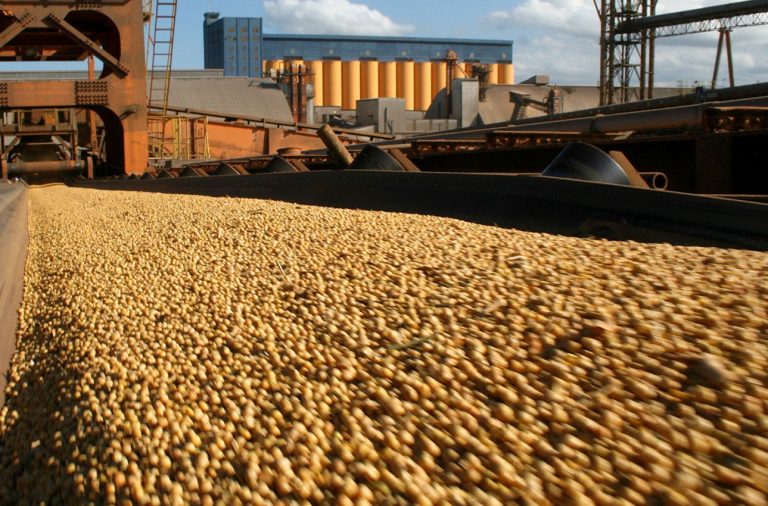

Los altos precios internacionales continúan apalancando el ingreso de divisas del sector agroexportador y las proyecciones para agosto ya indican que podría convertirse nuevamente en el mejor registro para este mes de, al menos, los últimos 19 años.

Es que hasta el viernes 20, se habían liquidado poco más de u$s 2.300 millones. De continuar esta tendencia, en los siguientes siete días hábiles, el mes concluiría con más de u$s 2.500 millones, cerca del récord de 2011 cuando habían ingresado al mercado de cambios u$s 2.571 millones. De confirmarse estos pronósticos el acumulado para los primeros ocho meses del año concluiría también con el récord de más de u$s 22.600 millones, valor que por lo pronto ya supera ampliamente todo lo que se liquidó durante el 2020 que alcanzó los u$s 20.200 millones. De esta manera y a pesar de pronósticos negativos que anticipaban “una sequía de divisas” a partir de julio / agosto porque el grueso de la liquidación se ejecuta apenas concluye la cosecha de soja, lo cierto es que julio terminó con el record de más de u$s 3.500 millones y agosto, a pesar de mostrar un lógica merma por cuestiones estaciones, también se encamina a cerrar con un ingreso extraordinario que incluso se hace notar en los movimientos diarios del BCRA. De ahora en más, lo que habrá que seguir de cerca son las cotizaciones internacionales de los commodities y las ventas de grano por parte de los productores. Por lo pronto, la soja ya se alejó hace varias semanas del terreno de los u$s 600, incluso ayer cerró a u$s 476,3. El dato positivo es que el aceite de soja, uno de los productos que más exporta la Argentina -el país es el principal proveedor mundial- continúa en terreno firme y ayer terminó con un alza de u$s 38,80 la tonelada para cotizar a u$s 1.300 por tonelada. En este contexto, de mantenerse los actuales valores, las fábricas de crushing locales pueden apalancar el ingreso de divisas en los próximos meses, mientras que el sector incrementa las exportaciones con valor agregado en detrimento del grano sin procesar. En la misma línea, el trigo también puede convertirse en el espaldarazo que necesita la economía argentina de cara al último mes del año y los primeros de 2022. Es que las proyecciones indican que la producción alcanzaría esta campaña el récord de 20 millones de toneladas que se traducirían en ingreso de dólares de entre u$s 3.360 y u$s4.480 millones. La caída de los stocks globales continúan dándole fundamente alcista a los precios internacionales. El único escollo a sortear será el clima que presenta algunos interrogantes de cara al futuro. Es que los climatólogos adelantan que pueden faltar precipitaciones en los próximos meses y el cultivo podría perder rendimiento. De cualquier manera, el extraordinario ingreso de divisas se consolidaría hasta fin de año. Según las estadísticas del INDEC entre enero y junio las exportaciones totales del sector agroindustrial ascendieron a u$s 35.272 millones, 28 % más que en igual período del año 2020. En este marco, según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, para la segunda mitad del año, a los precios vigentes, el sector aportaría otros u$s 35.111 millones, lo que totalizaría u$s 69.587 millones en todo el 2021 y representa u$s 14.703 millones más que en el año previo.VACALIN, una productora de dulce de leche argentina que exporta al mundo

Se trata de una empresa familiar que produce cerca de 30.000 toneladas anuales de dulce de leche.

Ernesto Rodríguez e Hijos SRL, es la empresa PyME dueña de la marca Vacalin, fundada en 1981 por Ernesto Rodríguez (padre) y sus dos hijos: Ernesto y Hugo. Sin embargo, la relación de la familia con el negocio del dulce de leche viene de mucho antes.Cuando Joaquín Rodríguez, el abuelo de Ernesto y Hugo, llegó al país a principios del Siglo XX, tal vez no imaginó que su destino sería crear una empresa, que no sólo es una marca icónica del dulce de leche, sino que además elabora innumerable cantidad de productos para terceros. Hacia 1926, este joven nacido en España, decidió emprender su propio negocio de reparto de dulce de leche. Lo primero que hizo fue sumarse a una empresa que fabricaba dulce de leche en el segmento industrial. En ese momento tenían la marca El Mago. Con los años, fue su primogénito, Ernesto Luis Rodríguez, el que quedaría a cargo de las acciones de su padre. Hoy, los bisnietos de Don Joaquín ya participan del negocio de manera activa, cuenta Adrián Cagnoli, Director comercial de Vacalin, orgulloso de ser parte de una empresa familiar argentina que trasciende de generación en generación. Vacalin se trasformó hoy en una importante industria de alimentos y lácteos, con una gran variedad de productos, aunque su principal estrella sigue siendo el dulce de leche. En su planta elaboradora, produce cerca de 30.000 toneladas anuales de dulce de leche en diversas presentaciones. Este volumen de producción representa cerca de un cuarto del consumo total del producto a nivel nacional. A principios de 2019 inauguraron una nueva planta en el mismo predio y en unos años pretenden duplicar su producción. Vacalin abastece a muchas de las grandes marcas de alfajores y golosinas del país. Esto los terminó de convencer de que el futuro de la empresa pasaría por liderar un proceso de internacionalización y llevar el dulce de leche desde Bartolomé de Bavio, provincia de Buenos Aires, al mundo. «Durante muchos años nos enfocamos en la producción del dulce de leche a gran escala para abastecer a las industrias y nos convertirnos en los principales proveedores de empresas alfajoreras, heladeras, magdalenas. Desde entonces somos el principal productor de dulce de leche de Argentina y por esa razón también tuvimos la oportunidad de llevar el producto para atender nuevos mercados en el exterior» comenta Cagnoli.Vacalin, hoy exporta el 8% de su producción actual de lácteos y el 3% de la producción de dulce de lecheLa empresa inicio el proceso de exportación en el año 2000, principalmente a países limítrofes. Sin embargo, a partir del 2012 le dieron mayor relevancia al área de comercio exterior, profesionalizando todos los procesos administrativos internos y también con los organismos involucrados para poder garantizar un mejor proceso de negociación, con la intención de desarrollar nuevos mercados y atender nuevos clientes. «Nuestro reto ha sido presentar el dulce de leche y su uso. En Argentina, es un producto usual y de alto consumo, pero en otras partes del mundo no lo conocían. Para ello necesitábamos crearles el deseo y fomentarlo en los hábitos de consumo. Por esta razón nuestros primeros pasos en comercio exterior fue distribuirlo a clientes de foodservice (panaderías, gastronomías, heladerías). Para que lo usaran como insumo o ingrediente principal en sus alimentos», cuenta Cagnoli. Y agrega: «hoy estamos llegando a países como; Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Panamá, Corea, Kuwait y mucho más.»

Carpinchos e inundaciones: de Nordelta a Costanera Sur

- El Paraná está muy bajo. Este segundo año de sequía extrema viene expulsando al carpinchaje de sus totorales y riachos interiores de las islas de la Primera Sección del Delta. Allí las lagunas escondidas en esas islas con forma y relieve de medialuna este año desaparecieron. También los arroyitos del ancho de un kayak entre isla e isla.

- La otra hipótesis es que el conflicto existió desde la urbanización de Nordelta, pero en 2021 se visibiliza porque este año es electoral.

Nordelta, vista parcial desde una avioneta

Nordelta, con sus 29 barrios y su altura promedio actual de 7 metros sobre el nivel del Plata, existe en los papeles desde 1992, cuando el correspondiente “Masterplan” con que lo imaginó Eduardo Constantini recibió el agua bendita del decreto 1736/92 de la Provincia de Buenos Aires y de la ordenanza 1297/92 de la municipalidad de Tigre.

La ola de rellenamiento costero fue un movimiento de tierra digno de la construcción de Yacyretá, y la limpieza de pobres y su reemplazo por ricos fue de las que no se veían desde la Comuna de París. Pero todo culminó el 17 de junio en 2003. Ese día el Honorable Concejo Deliberante de Tigre le puso nombre al barrio.

Aquel año la Internet ya existía, pero pasaba por computadoras de escritorio: el ancho de banda todavía no daba para videos y memes entre celulares. Así las cosas, del verdadero acontecimiento fundacional (la expulsión de vecinos inmemoriales) no se enteró casi nadie. Hubiera sido muy difícil en otra década que la de los ‘90.

El desalojo puede haber sido pacífico y todo. Centenares de operarios con uniforme y casco, más una flota de topadoras, retroexcavadoras, dragas, bombas de refulado y oficiales de justicia y Policía Bonaerense pueden ser persuasivos, si se trata de hacerte abandonar esa choza de tablones sobre zancos de madera al borde de un totoral donde malviviste siempre sin joder a nadie, pero cero luz, servicios o papeles.

Como movida comercial, Nordelta tuvo genialidad: los almirantes de las cuevas y bancos de inversión de la City accedieron por primera vez a un “country club” sobre el río, y con triple comunicación terrestre con sus lugares de trabajo: por Libertador, Centenario o la Panamericana (que se apresuró a llenarse de peajes).

Pero pintaron alternativas de transporte antes impensables: lanchas-combi entre Nordelta y el otro naciente barrio de ricos, Puerto Madero. Aquellos con guardería en ambas puntas podían hacer el trayecto en sus propias embarcaciones, y en caso de apuro, un ida y vuelta por aire: un helipuerto privado no se le niega a nadie.

Esto empezaba a ser un emirato. La nueva plata financiera alcanzó un despliegue como no se veía desde aquella generación de los estancieros, la de los ochocientosochenta. Aunque en comparación, aquella fue más culta y recatada.

Nordelta quedó en un lugar particular de la costa, de la arquitectura, de la economía, de la cultura y de la política. Lo habita una autoridad que en la Argentina sólo alcanzaron dos enclaves, pero extraterritoriales: el Dade County de Miami, Florida, EEUU, y la mucho más “propia” (es un decir, yoruguas) Punta del Este, Maldonado, República Oriental.

Esos son dos lugares en el mundo a los que el intendente tigrense emblemático, Sergio Massa, intentó enérgicamente que Nordelta se pareciera un poco.

Lo hizo a fuerza de reformatear la línea de la costa con millones de toneladas de sedimento fluvial aspirado por bombeo del lecho del río. A ese paisaje artificial lo tropicalizó con palmeras Phoenix canariensis (de talante hirsuto, provenientes de las Islas Canarias) amén de nuestras más criollas y resistentes Pindó, Syagrus romanzofianum, así como las Butia yatay, es decir las petisas y robustas, con cuyos frutos nuestras bisabuelas dueñas de jardincito y gallinero hacían maravillosas mermeladas ácidas.

Amén del palmeraje, hoy contribuyen a una mayor imitación de Florida la repetición de shoppings colosales perdidos en sus playas de estacionamiento y la reiteración de “drive-ins” y estaciones de servicio. Aquí sin ruedas sos un lisiado.

La cuadrícula urbana española habitual en la Pampa Húmeda, inherentemente ordenada y caminable, no se contempló siquiera. Se implantó en cambio una perpleja maraña de avenidas curvas, con contracurvas, bulevares y rotondas pero sin veredas u otros gestos que atraigan a peatones, salvo por los ínfimos e inevitables vigiladores y mucamas. El conjunto se navega mejor con GPS. Es un lugar para propios y con auto, y te lo hace saber.

Este paisaje parece un decorado porque es un implante. No creció. Se fabricó: muchas de las palmeras, nacidas en otros pagos, medían ya 10 metros cuando las trajeron hacia aquí. No todas ellas soportaron la deportación o la pasan bien.

La obstinada sobrevida de las que siguen verdes está flanqueada, hacia el lado del río, por los dobles cercados olímpicos coronados de alambrado concertina. Ese encierro sella, feroz, los 29 barrios privados, con sus muchas casillas de vigilancia, sus cámaras de seguridad y sus barreras. El resultado anda entre Disneylandia y Buchenwald.

Cuando Carlos Menem objetó la represa de Yacyretá, dijo que era un monumento a la corrupción. Si en realidad aspiraba a un monumento propio, hoy lo tiene en Tigre. Ahí sigue vivo.

Crimen hidráulico

Nordelta, vista parcial desde una avioneta

Nordelta, con sus 29 barrios y su altura promedio actual de 7 metros sobre el nivel del Plata, existe en los papeles desde 1992, cuando el correspondiente “Masterplan” con que lo imaginó Eduardo Constantini recibió el agua bendita del decreto 1736/92 de la Provincia de Buenos Aires y de la ordenanza 1297/92 de la municipalidad de Tigre.

La ola de rellenamiento costero fue un movimiento de tierra digno de la construcción de Yacyretá, y la limpieza de pobres y su reemplazo por ricos fue de las que no se veían desde la Comuna de París. Pero todo culminó el 17 de junio en 2003. Ese día el Honorable Concejo Deliberante de Tigre le puso nombre al barrio.

Aquel año la Internet ya existía, pero pasaba por computadoras de escritorio: el ancho de banda todavía no daba para videos y memes entre celulares. Así las cosas, del verdadero acontecimiento fundacional (la expulsión de vecinos inmemoriales) no se enteró casi nadie. Hubiera sido muy difícil en otra década que la de los ‘90.

El desalojo puede haber sido pacífico y todo. Centenares de operarios con uniforme y casco, más una flota de topadoras, retroexcavadoras, dragas, bombas de refulado y oficiales de justicia y Policía Bonaerense pueden ser persuasivos, si se trata de hacerte abandonar esa choza de tablones sobre zancos de madera al borde de un totoral donde malviviste siempre sin joder a nadie, pero cero luz, servicios o papeles.

Como movida comercial, Nordelta tuvo genialidad: los almirantes de las cuevas y bancos de inversión de la City accedieron por primera vez a un “country club” sobre el río, y con triple comunicación terrestre con sus lugares de trabajo: por Libertador, Centenario o la Panamericana (que se apresuró a llenarse de peajes).

Pero pintaron alternativas de transporte antes impensables: lanchas-combi entre Nordelta y el otro naciente barrio de ricos, Puerto Madero. Aquellos con guardería en ambas puntas podían hacer el trayecto en sus propias embarcaciones, y en caso de apuro, un ida y vuelta por aire: un helipuerto privado no se le niega a nadie.

Esto empezaba a ser un emirato. La nueva plata financiera alcanzó un despliegue como no se veía desde aquella generación de los estancieros, la de los ochocientosochenta. Aunque en comparación, aquella fue más culta y recatada.

Nordelta quedó en un lugar particular de la costa, de la arquitectura, de la economía, de la cultura y de la política. Lo habita una autoridad que en la Argentina sólo alcanzaron dos enclaves, pero extraterritoriales: el Dade County de Miami, Florida, EEUU, y la mucho más “propia” (es un decir, yoruguas) Punta del Este, Maldonado, República Oriental.

Esos son dos lugares en el mundo a los que el intendente tigrense emblemático, Sergio Massa, intentó enérgicamente que Nordelta se pareciera un poco.

Lo hizo a fuerza de reformatear la línea de la costa con millones de toneladas de sedimento fluvial aspirado por bombeo del lecho del río. A ese paisaje artificial lo tropicalizó con palmeras Phoenix canariensis (de talante hirsuto, provenientes de las Islas Canarias) amén de nuestras más criollas y resistentes Pindó, Syagrus romanzofianum, así como las Butia yatay, es decir las petisas y robustas, con cuyos frutos nuestras bisabuelas dueñas de jardincito y gallinero hacían maravillosas mermeladas ácidas.

Amén del palmeraje, hoy contribuyen a una mayor imitación de Florida la repetición de shoppings colosales perdidos en sus playas de estacionamiento y la reiteración de “drive-ins” y estaciones de servicio. Aquí sin ruedas sos un lisiado.

La cuadrícula urbana española habitual en la Pampa Húmeda, inherentemente ordenada y caminable, no se contempló siquiera. Se implantó en cambio una perpleja maraña de avenidas curvas, con contracurvas, bulevares y rotondas pero sin veredas u otros gestos que atraigan a peatones, salvo por los ínfimos e inevitables vigiladores y mucamas. El conjunto se navega mejor con GPS. Es un lugar para propios y con auto, y te lo hace saber.

Este paisaje parece un decorado porque es un implante. No creció. Se fabricó: muchas de las palmeras, nacidas en otros pagos, medían ya 10 metros cuando las trajeron hacia aquí. No todas ellas soportaron la deportación o la pasan bien.

La obstinada sobrevida de las que siguen verdes está flanqueada, hacia el lado del río, por los dobles cercados olímpicos coronados de alambrado concertina. Ese encierro sella, feroz, los 29 barrios privados, con sus muchas casillas de vigilancia, sus cámaras de seguridad y sus barreras. El resultado anda entre Disneylandia y Buchenwald.

Cuando Carlos Menem objetó la represa de Yacyretá, dijo que era un monumento a la corrupción. Si en realidad aspiraba a un monumento propio, hoy lo tiene en Tigre. Ahí sigue vivo.

Crimen hidráulico

Otra vez sopa en Tigre… Inundación del viernes santo de 2016, foto de Gustavo Castaing

La hidrología de Nordelta es criminal, pero de un modo incesante. El paisaje original era selva marginal paranaense, desaparecida hace mucho, y luego un ancho cinturón costero de pajonales inundados y playa lodosa, con un débil sustrato de tosca arcillosa cuartaria.

¿Por qué nos tocó esta costa? Por sus fondos, hoy a la vista, el Paraná arrastra médanos subacuáticos de arena dorada, la Serra Geral brasileña prolijamente triturada por la erosión. Pero esta arena decanta en la orilla Norte del Plata, donde la corriente es suficientemente veloz como para transportar sedimentos más gruesos y pesados. Los yoruguas se quedaron con las playas.

Aquí en la banda Sur sólo se sedimenta “el fino”, es decir la arcilla colorada socavada de Bolivia por el río Bermejo. Éste río rojo es el que le da su tinte de puma al Paraná, y éste se lo presta al Plata.

Para elevar a 7 metros promedio la inminente urbanización sobre el río se construyeron polders de cascajo y tierra compactada. Esos casetones se rellenaron de refulado, es decir de barro líquido del lecho del río aspirado con dragas. En cuanto el escurrimiento y la evaporación le dieron a ese piso el mínimo necesario de solidez, se procedió a edificar cada barrio.

A diferencia de otros rellenamientos costeros en el AMBA, como el que dio origen involuntario a la actual Reserva Ecológica de Costanera Sur, el de Nordelta se caracterizó por la eliminación de toda frontera recta con el Plata.

La costa artificial de los barrios suele tener el dibujo arriñonado de una mitocondria: la idea es generar lagunas internas con la mayor extensión de costa en la menor superficie de terreno. Y es que los compradores quieren acceso directo al agua, o al menos vista poco interrumpida de la misma. En esa búsqueda algunos vecinos viven en islas artificiales, conectadas al resto del barrio por algún puente interrumpible. Nordelta es otro mundo.

El crimen hidrológico número uno fue el alargamiento de la lerda trama de arroyos que drenan esta parte de la llanura bonaerense. Es una región casi sin pendiente y por ende naturalmente inundable. Con tanto rellenado de costas, las nuevas desembocaduras quedaron kilómetros más lejos y la escorrentía es más lenta.

Eso, cuando el cauce no está directamente obstruido, como el del arroyo Las Tunas, hoy vuelto una laguna que apesta a mierda cruda. Apurada por los vecinos, Nordelta SA dice que solucionará el problema entubando el arroyo, y cuando le pinte hacerlo. Lo último es indudable.

La interrupción de drenajes naturales de suyo problemáticos transformó al Tigre peri-nordeltino en un charco semipermanente, un húmedo infiernito que la revista Infojus, especializada en derecho, describe como “Countries secos y barrios inundados: el paredón que divide”.

Los barrios de Nordelta están organizados por status: hay de bloques de departamentos, hay de casas unifamiliares de 200 m2, hay de mansiones de 2500 m2, hundida cada cual en su propio océano de césped impecable. Hay barrios policlasistas, con un poco de todo entre los U$ 500.000 y los U$ 10 millones por propiedad.

En las 1600 hectáreas que suman los 29 barrios hay una parroquia, un shil judío, escuelas y colegios como el Cardenal Pironio, el Michael Ham, el Saint Luke’s, el nuevo pero viejo Northlands, el Northfield y el Northville. Como para que no queden dudas que esto es el North.

Algo al Oeste, en Benavídez, queda el alma mater del ex presidente Mauricio Macri y de su mesa chica: el cardenal Newman, colegio en cuyas praderas podrían aterrizar aviones. Poca gente allí que haya caído en la educación pública.

En Nordelta la densidad poblacional no es baja: 708 habitantes/km2. Hay casi 42.000 residentes unidos quizás más por el espanto aporafóbico que por el amor a la naturaleza, especialmente la fauna.

Los nombres de calles en los barrios pueden ser de lo más zoológicos y nativos (del Pecarí, del Ocelote, del Yaguareté, del Tapir, de la Chinchilla, de la Vicuña), pero entre los humanos hay “control freaks” ganosos de exterminar a las gallaretas, los patos, los coipos, los gatos, las zarigüeyas, las tortugas pintadas, los ocasionales lagartos overos; en fin, todo lo que sea originario pero no minúsculo y ose moverse, o hacer ruido, o caca.

Los carpinchos ya estaban hace rato en la lista de indeseables grandotes. Eso quizás explica algunas balas perdidas (ver aquí), las muchas armas de caza y de guerra de uso y/o portación legal, las no tan legales, y las no pocas ventanas con vidrio laminado doble.

El doble anillo de seguridad de Nordelta no evita los robos tipo comando. Esto sucede también en otros barrios cerrados, pero Nordelta en particular obliga a los chorros a alardes de organización y equipamiento. La tentación cuenta: a nombre de algunos de los habitantes de esta casi república, (tiene bandera propia y todo), está depositada casi toda la “serious dough” de la Argentina, y no poca de otro país interesante por sus exportaciones (Colombia). Las casas rodeadas de lagos artificiales dieron lugar a robos protagonizados por equipos de buzos (ver aquí). Nordelta no es para cualquier pichi.

Volviendo entonces a los carpinchos, aunque gocen de la simpatía de los clasemedieros excluídos de tanto privilegio, esos roedores gigantescos y más bien mansos no tienen la vida asegurada. Además de suscitar odios de dueños de perros, el cuero de carpincho es carísimo por suave, por impermeable, por escaso y por ser fácil de reconocer visualmente debido a su relieve.

Una campera de carpincho vale hasta 48.000 pesos, que hoy son menos de U$ 270. Lo peor que le pudo pasar a los carpinchos es la construcción de Nordelta, los dos años de sequía en la cuenca del Plata, volverse bandera de antimacristas, y de yapa la inflación. Ahora que animan las redes sociales y la TV combatiendo al capital, carpincho que se duerme es cartera.

Otra vez sopa en Tigre… Inundación del viernes santo de 2016, foto de Gustavo Castaing

La hidrología de Nordelta es criminal, pero de un modo incesante. El paisaje original era selva marginal paranaense, desaparecida hace mucho, y luego un ancho cinturón costero de pajonales inundados y playa lodosa, con un débil sustrato de tosca arcillosa cuartaria.

¿Por qué nos tocó esta costa? Por sus fondos, hoy a la vista, el Paraná arrastra médanos subacuáticos de arena dorada, la Serra Geral brasileña prolijamente triturada por la erosión. Pero esta arena decanta en la orilla Norte del Plata, donde la corriente es suficientemente veloz como para transportar sedimentos más gruesos y pesados. Los yoruguas se quedaron con las playas.

Aquí en la banda Sur sólo se sedimenta “el fino”, es decir la arcilla colorada socavada de Bolivia por el río Bermejo. Éste río rojo es el que le da su tinte de puma al Paraná, y éste se lo presta al Plata.

Para elevar a 7 metros promedio la inminente urbanización sobre el río se construyeron polders de cascajo y tierra compactada. Esos casetones se rellenaron de refulado, es decir de barro líquido del lecho del río aspirado con dragas. En cuanto el escurrimiento y la evaporación le dieron a ese piso el mínimo necesario de solidez, se procedió a edificar cada barrio.

A diferencia de otros rellenamientos costeros en el AMBA, como el que dio origen involuntario a la actual Reserva Ecológica de Costanera Sur, el de Nordelta se caracterizó por la eliminación de toda frontera recta con el Plata.

La costa artificial de los barrios suele tener el dibujo arriñonado de una mitocondria: la idea es generar lagunas internas con la mayor extensión de costa en la menor superficie de terreno. Y es que los compradores quieren acceso directo al agua, o al menos vista poco interrumpida de la misma. En esa búsqueda algunos vecinos viven en islas artificiales, conectadas al resto del barrio por algún puente interrumpible. Nordelta es otro mundo.

El crimen hidrológico número uno fue el alargamiento de la lerda trama de arroyos que drenan esta parte de la llanura bonaerense. Es una región casi sin pendiente y por ende naturalmente inundable. Con tanto rellenado de costas, las nuevas desembocaduras quedaron kilómetros más lejos y la escorrentía es más lenta.

Eso, cuando el cauce no está directamente obstruido, como el del arroyo Las Tunas, hoy vuelto una laguna que apesta a mierda cruda. Apurada por los vecinos, Nordelta SA dice que solucionará el problema entubando el arroyo, y cuando le pinte hacerlo. Lo último es indudable.

La interrupción de drenajes naturales de suyo problemáticos transformó al Tigre peri-nordeltino en un charco semipermanente, un húmedo infiernito que la revista Infojus, especializada en derecho, describe como “Countries secos y barrios inundados: el paredón que divide”.

Los barrios de Nordelta están organizados por status: hay de bloques de departamentos, hay de casas unifamiliares de 200 m2, hay de mansiones de 2500 m2, hundida cada cual en su propio océano de césped impecable. Hay barrios policlasistas, con un poco de todo entre los U$ 500.000 y los U$ 10 millones por propiedad.

En las 1600 hectáreas que suman los 29 barrios hay una parroquia, un shil judío, escuelas y colegios como el Cardenal Pironio, el Michael Ham, el Saint Luke’s, el nuevo pero viejo Northlands, el Northfield y el Northville. Como para que no queden dudas que esto es el North.

Algo al Oeste, en Benavídez, queda el alma mater del ex presidente Mauricio Macri y de su mesa chica: el cardenal Newman, colegio en cuyas praderas podrían aterrizar aviones. Poca gente allí que haya caído en la educación pública.

En Nordelta la densidad poblacional no es baja: 708 habitantes/km2. Hay casi 42.000 residentes unidos quizás más por el espanto aporafóbico que por el amor a la naturaleza, especialmente la fauna.

Los nombres de calles en los barrios pueden ser de lo más zoológicos y nativos (del Pecarí, del Ocelote, del Yaguareté, del Tapir, de la Chinchilla, de la Vicuña), pero entre los humanos hay “control freaks” ganosos de exterminar a las gallaretas, los patos, los coipos, los gatos, las zarigüeyas, las tortugas pintadas, los ocasionales lagartos overos; en fin, todo lo que sea originario pero no minúsculo y ose moverse, o hacer ruido, o caca.

Los carpinchos ya estaban hace rato en la lista de indeseables grandotes. Eso quizás explica algunas balas perdidas (ver aquí), las muchas armas de caza y de guerra de uso y/o portación legal, las no tan legales, y las no pocas ventanas con vidrio laminado doble.

El doble anillo de seguridad de Nordelta no evita los robos tipo comando. Esto sucede también en otros barrios cerrados, pero Nordelta en particular obliga a los chorros a alardes de organización y equipamiento. La tentación cuenta: a nombre de algunos de los habitantes de esta casi república, (tiene bandera propia y todo), está depositada casi toda la “serious dough” de la Argentina, y no poca de otro país interesante por sus exportaciones (Colombia). Las casas rodeadas de lagos artificiales dieron lugar a robos protagonizados por equipos de buzos (ver aquí). Nordelta no es para cualquier pichi.

Volviendo entonces a los carpinchos, aunque gocen de la simpatía de los clasemedieros excluídos de tanto privilegio, esos roedores gigantescos y más bien mansos no tienen la vida asegurada. Además de suscitar odios de dueños de perros, el cuero de carpincho es carísimo por suave, por impermeable, por escaso y por ser fácil de reconocer visualmente debido a su relieve.

Una campera de carpincho vale hasta 48.000 pesos, que hoy son menos de U$ 270. Lo peor que le pudo pasar a los carpinchos es la construcción de Nordelta, los dos años de sequía en la cuenca del Plata, volverse bandera de antimacristas, y de yapa la inflación. Ahora que animan las redes sociales y la TV combatiendo al capital, carpincho que se duerme es cartera.

En cuanto al crimen hidrológico que supone Nordelta y lo cara que le resulta esa ciudad-estado a sus vecinos, todavía no han visto nada, oh, bonaerenses. El recalentamiento del Atlántico Sur potenció el anticiclón subtropical oceánico y lo llevó de su ubicación anterior frente a Río Negro hasta la actual, cuadradamente frente a la desembocadura del Plata.

Esto ha hecho que pasáramos de 2,5 sudestadas severas/año en los años ’70 a casi 10/año en esta década, y contando. Pero además desde aquella época a la actual, el Atlántico, que regula la altura de la salida del Plata, está 21 centímetros más alto en promedio, y disparándose para arriba a 3,1 mm/año en las dos últimas décadas, en parte por fusión de hielos continentales. Tras 6000 años de relativa estabilidad, a fines de este siglo el Plata podría estar un metro arriba de su cota actual, o mucho más, según los escenarios menos benignos bosquejados por las Naciones Unidas en el último informe de su Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC). No hay indicios de que esta suba vaya a frenarse.

Sobre esa siempre redibujada cota media, las nuevas y mayores sudestadas llegan al fondo del Plata como mareas de tormenta y al frenar el drenaje de los distintos escurrimientos del Paraná y de los arroyos bonaerenses (el de Paraná de las Palmas, el Guazú, el Miní, el río Reconquista, el Luján), están complicando varias cosas a la vez.

Por una parte, llenan de agua los valles de inundación que recorren la megalópolis hacia el Norte y el Este (el del Riachuelo, el del Reconquista, el del Maldonado, el del Vega, el del White). Con mareas de tormenta, estos cursos fluyen en reversa, se vuelven vías de ingreso del Plata, y las ingresiones, cada vez peores y más frecuentes, generan inundaciones cada vez más duraderas.

Por otra parte, las lluvias en la Pampa Ondulada, la que corre junto al Paraná, han cambiado en cantidad y modo. Midiendo la evolución desde los ’70, se pasó de casi 1000 mm/año a 1200: llueve más pero en menos días, y sobre una superficie urbana crecientamente impermeable.

Según tu altimetría en el mapa provincial y quiénes son y qué hacen tus vecinos, te podés mojar. Sea por lluvia o marejada, el AMBA se inunda más, y cuando es con sudestada y luna llena con viento, marejada y diluvio, 3 fuerzas naturales tirando en la misma dirección, la inundación es de lujo.

Según el Banco Mundial, hoy bastan 3 inundaciones registradas para que un inmueble pierda el 100% de su valor. Esto para la costa tigrense significa que durante las próximas décadas Nordelta, blindada por fuera como un paraguas, inundará más las zonas aledañas. Muchos vecinos perderán sus casas.

Sin embargo, Nordelta no es invulnerable al ataque del agua desde adentro. En primer lugar, por el incremento del pelo de agua del Luján, que rige el de las lagunas internas de la urbanización y la de su napa freática. Esta ciudad-estado se construyó sobre polders rellenados de barro líquido: no es piedra sobre la cual construir una iglesia que dure dos mil años.

El suelo tendrá subsidencias y reacomodamientos, las plantas bajas, los sótanos y los garajes conocerán el agua, habrá problemas estructurales de edificación, pavimentos cuarteados, caños rotos, “nuisance floods” (inundaciones con sol), y Nordelta necesitará de bombeo activo frecuente, con gasto de energía, de personal y de motores, para mantenerse seca. Y habrá una bella factura a pagar por toda la sociedad para que esas 16 hectáreas de lujo no pierdan su valor.

Por ley, normativa o decreto, la capacidad de los poderosos de usar activos públicos, municipales y provinciales en su provecho explica la génesis de Nordelta, pero también anuncia su futuro: le empezará a encarecer la vida a los bonaerenses. A esta altura del cambio climático, comprarle salvavidas a ricos emperrados en rodearse de agua te va a volver más pobre, oh bonaerense de a pie.

En cuanto al crimen hidrológico que supone Nordelta y lo cara que le resulta esa ciudad-estado a sus vecinos, todavía no han visto nada, oh, bonaerenses. El recalentamiento del Atlántico Sur potenció el anticiclón subtropical oceánico y lo llevó de su ubicación anterior frente a Río Negro hasta la actual, cuadradamente frente a la desembocadura del Plata.

Esto ha hecho que pasáramos de 2,5 sudestadas severas/año en los años ’70 a casi 10/año en esta década, y contando. Pero además desde aquella época a la actual, el Atlántico, que regula la altura de la salida del Plata, está 21 centímetros más alto en promedio, y disparándose para arriba a 3,1 mm/año en las dos últimas décadas, en parte por fusión de hielos continentales. Tras 6000 años de relativa estabilidad, a fines de este siglo el Plata podría estar un metro arriba de su cota actual, o mucho más, según los escenarios menos benignos bosquejados por las Naciones Unidas en el último informe de su Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC). No hay indicios de que esta suba vaya a frenarse.

Sobre esa siempre redibujada cota media, las nuevas y mayores sudestadas llegan al fondo del Plata como mareas de tormenta y al frenar el drenaje de los distintos escurrimientos del Paraná y de los arroyos bonaerenses (el de Paraná de las Palmas, el Guazú, el Miní, el río Reconquista, el Luján), están complicando varias cosas a la vez.

Por una parte, llenan de agua los valles de inundación que recorren la megalópolis hacia el Norte y el Este (el del Riachuelo, el del Reconquista, el del Maldonado, el del Vega, el del White). Con mareas de tormenta, estos cursos fluyen en reversa, se vuelven vías de ingreso del Plata, y las ingresiones, cada vez peores y más frecuentes, generan inundaciones cada vez más duraderas.

Por otra parte, las lluvias en la Pampa Ondulada, la que corre junto al Paraná, han cambiado en cantidad y modo. Midiendo la evolución desde los ’70, se pasó de casi 1000 mm/año a 1200: llueve más pero en menos días, y sobre una superficie urbana crecientamente impermeable.

Según tu altimetría en el mapa provincial y quiénes son y qué hacen tus vecinos, te podés mojar. Sea por lluvia o marejada, el AMBA se inunda más, y cuando es con sudestada y luna llena con viento, marejada y diluvio, 3 fuerzas naturales tirando en la misma dirección, la inundación es de lujo.

Según el Banco Mundial, hoy bastan 3 inundaciones registradas para que un inmueble pierda el 100% de su valor. Esto para la costa tigrense significa que durante las próximas décadas Nordelta, blindada por fuera como un paraguas, inundará más las zonas aledañas. Muchos vecinos perderán sus casas.

Sin embargo, Nordelta no es invulnerable al ataque del agua desde adentro. En primer lugar, por el incremento del pelo de agua del Luján, que rige el de las lagunas internas de la urbanización y la de su napa freática. Esta ciudad-estado se construyó sobre polders rellenados de barro líquido: no es piedra sobre la cual construir una iglesia que dure dos mil años.

El suelo tendrá subsidencias y reacomodamientos, las plantas bajas, los sótanos y los garajes conocerán el agua, habrá problemas estructurales de edificación, pavimentos cuarteados, caños rotos, “nuisance floods” (inundaciones con sol), y Nordelta necesitará de bombeo activo frecuente, con gasto de energía, de personal y de motores, para mantenerse seca. Y habrá una bella factura a pagar por toda la sociedad para que esas 16 hectáreas de lujo no pierdan su valor.

Por ley, normativa o decreto, la capacidad de los poderosos de usar activos públicos, municipales y provinciales en su provecho explica la génesis de Nordelta, pero también anuncia su futuro: le empezará a encarecer la vida a los bonaerenses. A esta altura del cambio climático, comprarle salvavidas a ricos emperrados en rodearse de agua te va a volver más pobre, oh bonaerense de a pie.

El problema es la ferocidad de los carpinchos

No de otro modo, Puerto Madero terminará siendo mantenida joya nunca taxi por centenares de miles de laburantes porteños que se mojan seguido en los cauces de inundación del Riachuelo, el Maldonado, el Vega y el White. Y que terminarán poniendo de su ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) para que las cloacas de tanta nueva torre costera no entren en reflujo con cada sudestada.

“Simili modo”, los futuros habitantes de Costa Urbana, el barrio de 45 pisos que la inmobiliaria IRSA y el intendente Rodríguez Larreta piensan hacer en las 70 hectáreas de espacio costero público verde de la vieja Ciudad Deportiva de Boca Juniors, terminará tragando impuestos de los ciudadanos inundables para salvar esa apuesta inmobiliaria.

Olvídese de los carpinchos: con la costa librada a ricos y bobos, los jodidos somos los ratones.

El problema es la ferocidad de los carpinchos

No de otro modo, Puerto Madero terminará siendo mantenida joya nunca taxi por centenares de miles de laburantes porteños que se mojan seguido en los cauces de inundación del Riachuelo, el Maldonado, el Vega y el White. Y que terminarán poniendo de su ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) para que las cloacas de tanta nueva torre costera no entren en reflujo con cada sudestada.

“Simili modo”, los futuros habitantes de Costa Urbana, el barrio de 45 pisos que la inmobiliaria IRSA y el intendente Rodríguez Larreta piensan hacer en las 70 hectáreas de espacio costero público verde de la vieja Ciudad Deportiva de Boca Juniors, terminará tragando impuestos de los ciudadanos inundables para salvar esa apuesta inmobiliaria.

Olvídese de los carpinchos: con la costa librada a ricos y bobos, los jodidos somos los ratones.

Daniel E. Arias

Hidrovía Paraguay- Paraná: el gobierno creó un ente para controlar la nueva concesión

El Gobierno nacional creó por un decreto publicado ayer, 25 de agosto, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, para fiscalizar la concesión y el funcionamiento de la Hidrovía Paraná Paraguay.

Luego que en julio le diera el control de la «autopista fluvial» a la Administración General de Puertos, el gobierno creó por el Decreto 0556/2021 el nuevo ente como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación. La misión del nuevo organismo, según el decreto, será velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, entre otros, y desarrollar los contextos necesarios para “el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable troncal, que comprende el tramo del kilómetro 1.238 del río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el río de La Plata exterior y de aquellos sectores que el Poder Ejecutivo Nacional le asigne en el futuro”.

Alberto Fernández, en agosto de 2020, cuando se creó el Acuerdo Federal de la Hidrovía

Este organismo estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por 15 miembros. En ese marco, se indicó que los mismos tendrán carácter ad honorem y serán nombrados de acuerdo al siguiente criterio:- – El presidente por decisión del Presidente de la Nación.

- – El vicepresidente 1º y dos vocales a propuesta de la cartera de Transporte.

- – El vicepresidente 2º y un vocal a propuesta del ministerio del Interior.

- – El vicepresidente 3º y un vocal a propuesta de Desarrollo Productivo.

- – Siete vocales, a propuesta de cada una de las provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Alexis Guerrera, ministro de Transporte

El gobierno dispuso que la sede del nuevo Ente estará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y que el organismo tendrá una Comisión Asesora integrada por representantes de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Seguridad, Cancillería y del Consejo Interuniversitario Nacional.

Por las aguas de la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país

La creación del nuevo organismo se da en el contexto de la “finalización del contrato de concesión sobre la vía navegable troncal, y en función del inicio de los trámites del llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional” para “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable, resulta imprescindible crear un organismo técnico, plural y especializado para la aprobación de la documentación licitatoria, efectuar los actos preparatorios, su adjudicación y posterior control”. Por las aguas de la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país, por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur. Por 25 años, el manejo de la Hidrovía estuvo en manos de la empresa belga Jan de Nul y de su socia local, Emepa.⛴️ La creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la #Hidrovía, oficializada hoy por el decreto 556/2021, tiene como objetivo incluir la voz y el voto de las 7 provincias comprendidas por los ríos Paraná y Paraguay.#HidrovíaFederal pic.twitter.com/NU86MAP6bK

— Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) August 25, 2021

Comentario de AgendAR:

Como otras medidas del gobierno de Alberto Fernández, las decisiones sobre la Hidrovía reflejan un equilibrio entre concepciones distintas e intereses diversos. Se sigue adelante con la concesión de la hidrovía, en una licitación pública e internacional, pero se crea un Ente para controlarla, que además tendrá el manejo de los ingresos por peajes y tarifas. Se le otorga la las provincias litoraleñas voz y voto en el Consejo, pero la mayoría la tendrá el gobierno nacional. En cualquier caso, en opinión de AgendAR, las empresas de nuestro país tienen la capacidad de hacer el dragado y mantenimiento del río, y está en el interés nacional que lo hagan. Pero ese no es el tema del debate político de los últimos doce meses. Los críticos más duros de la concesión de la Hidrovía apuntan al contrabando de granos exportables, por el que se perderían muchos millones en divisas que el país necesita. Para controlar eso, es irrelevante quién draga el lecho del río. Lo que es necesario, es que los organismos del Estado estén presentes y activos en los puertos, y controlen los embarques.A. B. F.

El presidente visitó la fábrica de Grafa y Ombú. Un empresario nacional recuperó dos marcas icónicas

Grafa y Ombú, dos marcas icónicas que vistieron a generaciones de trabajadores, volvieron a manos nacionales gracias a la compra del 45% de la brasileña Santista Argentina por un empresario radicado en Catamarca: Carlos Muia. Ayer el presidente Alberto Fernández viajó a esa provincia a conocer la fábrica y la historia de quien se convirtió en el mayor empleador del distrito.

Allí recorrerá las instalaciones de la empresa textil Confecat S.A., que elabora ropa y calzado de trabajo de las marcas Grafa y Ombú. «Necesitamos fábricas llenas de trabajadores que puedan consumir, con salarios dignos», remarcó Carlos Muia en una entrevista en la que contó su historia y forma de pensar, que llegó a oídos del presidente. Muia es dueño de cuatro plantas textiles en el norte argentino y da trabajo a 1675 operarios. Junto a su hermano Juan Antonio compró el 45% de Santista Argentina, ex Grandes Fábricas Argentinas (Grafa), que se encontraba en manos brasileñas. Santista es líder en la producción de denim y ropa de indumentaria de trabajo con su marca Ombú, entre otras. La importancia de Santista para el país es clave ya que es el mayor productor de telas de jeans del mercado nacional y produce el 80% de la ropa de trabajo que se usa en la Argentina. Carlos Muia, presidente de la Unión Industrial de Catamarca y principal empleador de la provincia. Gentileza Diario El Ancasti de Catamarca Además, el empresario compró y reabrió este mes la empresa Confecciones Riojanas, que rebautizó como «Confelar». La empresa se dedicaba a hacerles jeans a marcas de la talla de Zara, Wrangler, Taverniti, entre otras. Había cerrado en 2019, dejando a 80 operarios sin trabajo y sin la indemnización. Muia se hizo cargo de todo y les pagó lo adeudado. Actual presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Muia se radicó hace 40 años en la provincia. Es dueño de la textil Confecat, que da trabajo a 600 operarios.La ocurrencia de grandes pandemias es más probable de lo que los expertos creían

Según un nuevo análisis estadístico realizado con datos de los últimos 400 años.

Las grandes pandemias, cada vez más frecuentes

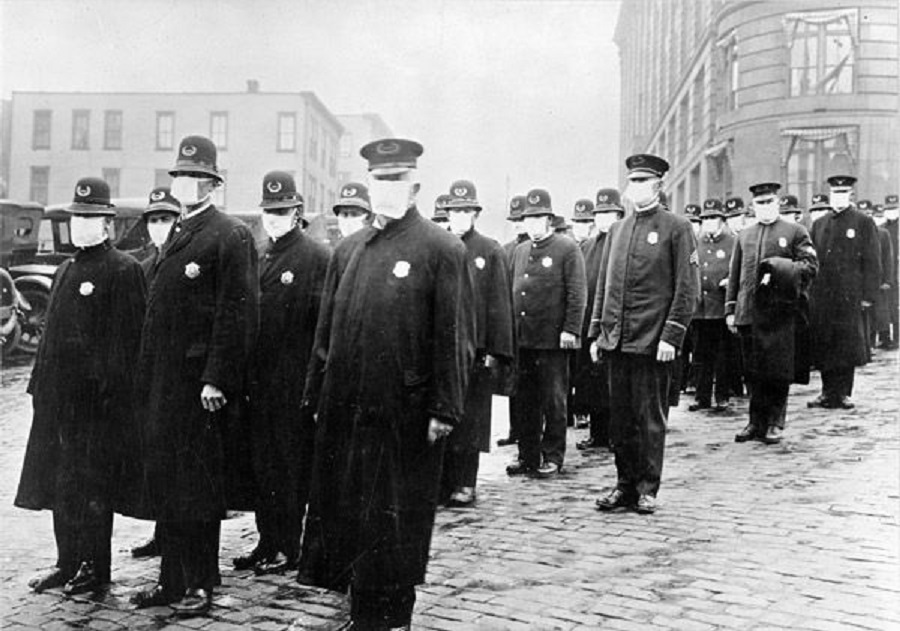

El estudio, liderado por el profesor de la Universidad de Padua (Italia) Marco Marani, usó un nuevo método estadístico para medir la escala y frecuencia de brotes infecciosos para los que en su momento no había un tratamiento médico, a lo largo de los últimos cuatro siglos. El análisis, que cubrió patógenos como los de la peste, la viruela, el cólera, el tifus o nuevas variantes del virus de la gripe, demostró que hay una gran variabilidad en la frecuencia con la que las pandemias han ocurrido en el pasado, pero también permitió identificar patrones para calcular la probabilidad de que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. La conclusión más importante a extraer de este artículo es que las pandemias como la provocada por el virus SARS-CoV-2 o la de la gripe española son relativamente frecuentes. En el caso de la pandemia más mortal de la historia moderna, la mal llamada gripe española —que mató a más de 30 millones de personas entre 1918 y 1920—, la probabilidad de que apareciera una enfermedad de las mismas características varió entre un 0,3 % y un 1.9 % al año durante el período estudiado.

Dicho de otra manera, es estadísticamente probable que una pandemia tan extrema como la gripe española ocurra en los próximos cuatrocientos años.

Aunque no está incluido en el artículo publicado en PNAS, los autores también calcularon la probabilidad de que aparezca una pandemia capaz de borrar del mapa a la raza humana: podría ocurrir en algún momento de los próximos 12.000 años.

“Esto apunta la importancia de dar una rápida respuesta a estas pandemias y desarrollar procedimientos que nos permitan controlarlas mejor a escala local y global, así como para establecer una agenda de investigación que permita entender por qué los grandes brotes son cada vez más frecuentes”, concluye el autor.

En el caso de la pandemia más mortal de la historia moderna, la mal llamada gripe española —que mató a más de 30 millones de personas entre 1918 y 1920—, la probabilidad de que apareciera una enfermedad de las mismas características varió entre un 0,3 % y un 1.9 % al año durante el período estudiado.

Dicho de otra manera, es estadísticamente probable que una pandemia tan extrema como la gripe española ocurra en los próximos cuatrocientos años.

Aunque no está incluido en el artículo publicado en PNAS, los autores también calcularon la probabilidad de que aparezca una pandemia capaz de borrar del mapa a la raza humana: podría ocurrir en algún momento de los próximos 12.000 años.

“Esto apunta la importancia de dar una rápida respuesta a estas pandemias y desarrollar procedimientos que nos permitan controlarlas mejor a escala local y global, así como para establecer una agenda de investigación que permita entender por qué los grandes brotes son cada vez más frecuentes”, concluye el autor.

¿Últimos días de los «centros» de las grandes ciudades? Éxodo de empresas y teletrabajo

Oficinas vacías. Negocios cerrados. Centros financieros desolados. A un año y medio de la irrupción de la pandemia, y con buena parte de los oficinistas trabajando desde sus hogares, las ciudades comenzaron una transformación que promete tener efectos duraderos en la manera en la que vivimos y trabajamos.

El fenómeno del trabajo remoto, que venía avanzando tímidamente, dio un vuelco con la crisis del Covid-19, que forzó casi de un día para el otro un pasaje masivo a modalidades virtuales en todas las grandes urbes del planeta. «Es una tendencia cada vez más presente, aunque al mismo tiempo aparece la necesidad de la presencialidad para ciertos procesos y recuperar parte del capital social», dice Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting y especialista en relaciones laborales. «Creo que habrá múltiples modelos que irán conviviendo hasta encontrar la mejor opción para cada industria y cada actividad». El autor de Historias y mitos de la oficina se entusiasma con la posibilidad que este nuevo escenario logre disminuir los niveles de tráfico y contaminación causados por los largos viajes al trabajo. «Posiblemente se imponga el working from anywhere, trabajar donde te resulte más cómodo, más significativo y donde se genere más impacto. Tal vez lleguemos a un modelo de oficinas satélite, más pequeñas y espacios cercanos a donde viven las personas, o bien que las personas se trasladen a zonas no urbanizadas», explica Melamed. El arquitecto Mike McCormack, socio del Estudio McCormack Asociados, tiene una mirada más crítica. «El trabajo remoto es un arma de doble filo. El porcentaje de la población que se puede ver beneficiado es muy pequeño y puede perjudicar a los sectores de menores recursos, que por no contar con la tecnología adecuada quedan en desventaja«, asegura. Un dato ilustra esta tendencia. A poco de la llegada del Covid, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) calculó que menos del 29% de los empleos tenían potencial para realizarse desde la casa, cifra que bajaba al 18% si se corregía la estimación por el uso de computadoras en los hogares. Pero incluso entre los empleos teletrabajables, sostiene McCormack, el full remote difícilmente sea una realidad. La pandemia, en todo caso, servirá para poner a prueba el sistema de trabajo a distancia y que al final termine permaneciendo aquel modelo que pruebe ser más eficiente en el largo plazo. «Creo que lo presencial es irremplazable en casi todas las actividades. Lo que sí está ocurriendo es la flexibilización de la manera en que se produce la presencialidad.» EL «CENTRO» EN CRISIS Cualquiera que haya estado viendo las noticias pudo comprobar que los momentos de parate obligado por el coronavirus derivaron en postales casi posapocalípticas. De Wall Street a la City londinense, del Bankenviertel en Fráncfort al área de La Défense en París, el corazón de los distritos financieros se detuvo durante varios meses mientras los brokers y otros empleados permanecían en sus hogares. Tras casi un año y medio de pandemia, algunas tendencias parecen irreversibles. Una de ellas es el fuerte golpe a los locales comerciales y a los shoppings en los centros urbanos, afectados por una menor circulación de turistas y oficinistas, su público natural. «La historia nos dice que todos los cambios profundos en costos de transporte y telecomunicaciones, los ‘costos de transacción’, inducen cambios en las preferencias de localización», dice Cynthia Goytía, directora de la maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). «La evidencia sugiere que la caída de los costos de transacción ayuda a facilitar la concentración de las actividades de ‘oficina principal’ en los centros de la ciudad, mientras que las actividades de back office se trasladan a los suburbios». Si mañana desapareciera la pandemia y se levantaran las restricciones, un 49,9% de los profesionales porteños elegirían una combinación entre trabajo remoto y presencial. Se desprende de una encuesta realizada para una tesis de maestría de Economía Urbana en la UTDT. Si este es el caso, asegura Goytía, el Covid fortalecerá estas tendencias y causará un cambio semejante dentro de la geografía de las grandes ciudades, con un mayor desarrollo de los suburbios a expensas de los centros. Esto va en línea con estudios recientes que prueban que muchas de las personas que dejaron ciudades como Nueva York o San Francisco lo hicieron a los suburbios o ciudades cercanas con alquileres más económicos. Los impactos en la Argentina posiblemente sean menos extremos por el cepo cambiario y la larga crisis económica que viene atravesando el país, que mantienen a la cantidad de operaciones inmobiliarias en niveles relativamente bajos a pesar del creciente interés por mudarse a las afueras. Sin embargo, ya bien entrado el segundo año de la pandemia, el golpe a los niveles de actividad en el área central de negocios de Buenos Aires es inocultable. ¿Qué va a pasar, entonces, con el microcentro porteño? «Una decisión clave es qué roles van a potenciarse para complementar las actividades del área central, como por ejemplo, una mayor concentración residencial de jóvenes, que poseen una menor aversión al riesgo y una alta valoración de las interacciones cara a cara», dice Goytía. En junio, el Gobierno de la Ciudad lanzó un programa para reconvertir el casco histórico con residencias estudiantiles, que le permitirá a las desarrolladoras recuperar hasta el 60% de la inversión en nuevas residencias universitarias. En ese contexto, el otro gran punto que se discutió por estos meses fue la posibilidad de reconvertir oficinas en viviendas, algo que genera entusiasmo entre los desarrolladores que buscan alquilar o vender unidades hoy vacantes. «Parte de las oficinas del Microcentro deberían ser residencias, pero no todas pueden transformarse en eso», advierte Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad. «Hay que tener en cuenta que hoy, el público objetivo para esas viviendas no es el tipo de familia para el que fueron creados los edificios de Diagonal Norte. Para que se produzca una transformación real, hay que crear una demanda real. No por construir viviendas, la gente volverá a vivir en el Centro». Goytía también pide avanzar con cautela: «A medida que las empresas comienzan a experimentar, se necesita precaución para hacer predicciones sobre el mercado de oficinas y sobre cómo se puede desarrollar esta transición. Por ejemplo, en las empresas podríamos ver mucho trabajo a distancia a tiempo completo o patrones más mixtos. En el primer caso, la demanda total de espacio de oficina será inferior al nivel pre-Covid. Pero en un caso más híbrido, la demanda total podría ser la misma o incluso superior si la mayoría de las empresas mantienen algún personal en oficinas más socialmente distanciadas». LA CIUDAD COMO GRAN ATRACTOR La gran lección a extraer es que si bien es posible que mayores niveles de teletrabajo debiliten el vínculo entre lugar de residencia y lugar de trabajo, el coronavirus no causará un éxodo urbano masivo como el que se temió en un primer momento. Desde ya, fenómenos como la dificultad que encuentran las inmobiliarias para alquilar o vender propiedades sin vistas o balcón sugieren que los aspectos no laborales desempeñarán un papel más relevante en las decisiones de vivienda. «Pero no es posible generalizar, ya que las preferencias de localización están determinadas además por otros factores, como la edad y el ciclo de vida», explica Goytía, y agrega: «En parejas jóvenes con niños, quizás pesen más las preferencias por áreas suburbanas, con mayor espacio y menores costos de vivienda, mientras que en los centros, las caídas en la demanda al parecer aliviarán la presión sobre los precios de los inmuebles, permitiendo que más jóvenes se localicen en áreas centrales, beneficiándose de las interacciones que permite la ciudad y las amenidades urbanas», como un happy hour con amigos a la salida del trabajo o de la universidad. Todo esto sin contar que los niveles de trabajo remoto vistos en los momentos de cuarentena estricta difícilmente vayan a ser los de la nueva normalidad. En empleos con tareas más rutinarias, como el de data entry o los call centers, el full remote es sin dudas una posibilidad. Pero en otros sectores dinámicos de la economía del conocimiento, las interacciones cara a cara continuarán jugando un rol clave. Las respuestas más populares entre los que prefieren volver a un esquema presencial fueron: separar el trabajo de la vida doméstica (64,5%), el tipo de trabajo a realizar se hace mejor de esta manera (58,9%) y socializar con compañeros (47,1%). «Esto no es el fin de las ciudades», asegura Richard Florida, autor de The Rise of the Creative Class. Para este profesor de la Universidad de Toronto, existen factores que empujan a ciertos grupos fuera de las ciudades, pero también otros que atraen a las personas de vuelta a ellas. Sin dudas algunos grupos elegirán vivir más lejos de los centros urbanos, entre ellos familias con hijos pequeños, jubilados y otros grupos vulnerables. Pero también están aquellos jóvenes que se fueron a vivir con sus padres a los suburbios tras el cierre de los campus y que ahora están «inundando de vueltas las ciudades» luego de aburrirse de la vida por Zoom. Justo antes de la pandemia, explicó Florida, los jóvenes profesionales de 25 a 34 años representaban más de la mitad del incremento poblacional en centros urbanos. «La gente joven regresa a las ciudades tras las pandemias por las oportunidades de trabajo, pero también porque es el lugar para conocer y salir con otros jóvenes», explica. También puede esperarse una mayor presencia entre semana de jóvenes profesionales que anime la vida de los barrios. «Lo valorable hoy en día es que todo quede lo más cerca posible: la vivienda, los servicios, los lugares de trabajo, el esparcimiento, el espacio verde. Que una persona pueda funcionar con desplazamientos cortos, al alcance, en lo posible a pie», enumera McCormack. Acaso sea el aspecto más amable y deseable de esta nueva normalidad urbana.En Río Negro se desarrollarán proyectos basados en el «hidrógeno verde»

El gobierno de Río Negro, el gobierno nacional y la empresa australiana Fortescue Future Industries, firmaron un acuerdo para avanzar en el objetivo de desarrollar, financiar, construir y operar proyectos verdes que mitiguen los efectos del cambio climático.

La gobernadora, Arabela Carreras; el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; y la CEO de Fortescue Future Industries, Julie Shuttleworth, que se sumó por videoconferencia, fueron los firmantes del acuerdo marco, sellado esta mañana en Buenos Aires. Las tres partes se comprometen a trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de una plataforma de producción de conocimiento e investigación que optimice las capacidades existentes, con la mirada puesta en que los proyectos verdes alcancen los resultados económicos, ambientales y socialmente requeridos para su materialización. “Quiero agradecer a la empresa Fortescue y a todo el equipo de Río Negro que ha sido protagonista en el proceso previo y que tendrán la responsabilidad de dar continuidad legislativa a este comienzo que estamos dando”, enfatizó Carreras. “Ya veníamos trabajando en Río Negro en el hidrógeno general y en el hidrógeno verde en particular con un equipo de científicos que llevan muchos años desarrollando investigación, y con la expectativa que llegará en algún momento al estado de madurez tecnológica necesaria”, agregó. El embajador de Australia en Argentina, Brett Hackett, destacó la importancia del acuerdo y considero a Río Negro como un Gobierno progresista comprometido con el ambiente: “Como dos de los grandes países del sur compartimos muchos de los mismos desafíos del cambio climático y, mirando el futuro, estos desafíos van a transformar nuestras economías y desarrollos como naciones. En Argentina, tanto el Gobierno Nacional como el de Río Negro, son reconocidos como gobiernos progresistas, comprometidos con la sostenibilidad económica y ambiental de largo plazo, por eso esta sociedad es muy lógica”. Además, agregó: “Para alcanzar un acuerdo como el de hoy, hace falta más que una visión y compromiso, se trata de reconocer que en muchos aspectos el futuro ya está aquí y la economía del hidrógeno ya ha llegado y hay pocos países como Argentina y Australia para satisfacer la demanda tanto interna como mundial de energía limpia. Estamos empezamos una asociación nueva, con enorme potencial, y esto será beneficioso para los dos países, pero también tendrá beneficios a nivel mundial”. El director ejecutivo de Argentina Fortescue Future Industries S. A., Agustín Pichot, destacó que “estamos hablando de una industria nueva que se va a ocupar de las futuras generaciones, es un momento para ocuparnos del problema y dar una solución con algo tan simple como es el hidrógeno verde. Va a ser complejo lograrlo, pero no tengo dudas que los profesionales argentinos nos van a ayudar”. Este acuerdo será implementado a través de un equipo de trabajo, compuesto por dos representantes de cada una de las partes, quienes se reunirán una vez por mes, con el objetivo de coordinar todas las comunicaciones entre la empresa y los Gobiernos Provincial y Nacional, para avanzar en los Proyectos Verdes. Del acto de firma del acuerdo participaron también el director ejecutivo de Argentina Fortescue Future Industries Sociedad Anónima, Agustín Pichot; el senador nacional, Alberto Weretilneck (por videoconferencia); el diputado nacional, Luis Di Giacomo; el embajador de Australia en Argentina, Brett Hackett; el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale; el ministro de Economía rionegrino, Luis Vaisberg; la secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini; y el secretario general, Daniel Sanguinetti.Comentario de AgendAR:

En el portal siempre subrayamos que la economía del H2, o hidrógeno molecular, no es algo que vaya a empezar esta noche. Falta resolver cantidad de problemas tecnológicos difíciles, no tanto en la producción como en el almacenamiento y transporte del H2, antes de que ese gas, sin importar su fuente de origen, sirva para generar potencia electromotriz en lugar de los combustibles fósiles. Cosa que no parece que vaya a ocurrir comercialmente, aunque sí en forma testimonial, es decir en sistemas de demostración. Efectivamente, se venden algunos autos eléctricos a H2 comprimido, como la 4×4 Hyundai Tucson, o el Toyota Mirai. Por ahora son muy caros, la venta funciona a puro a puro subsidio del estado y las automotrices, y los vehículos en sí resultan más intraurbanos que ruteros: por ahora, carecen de redes nacionales de recarga de H2. Y eso por lo dicho: el H2 es difícil de transportar y de almacenar. Mucho más que el GNC argentino. Pero este es un momento bisagra de inversión mundial de capitales en la descarbonización de la economía. Nunca antes hubo un giro tan marcado hacia la economía verde. No sólo los fondos de inversión, los bancos privados y estatales están apostando a la electricidad sin carbono, sino las propias petroleras. En ese marco, el interés de los proyectos multilaterales de Río Negro está tanto en el tema como en los socios tecnológicos: es el momento de tenerlos. Y la provincia entra a estos acuerdos por la puerta grande. No es simplemente dueña de un recurso natural cualitativa y cuantitativamente impresionante para producir energía, el viento de la estepa. Viento hay en toda la Patagonia. Río Negro es, desde 1950, la cuna del Programa Nuclear Argentino, sede del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro, que es LA universidad argentina de referencia en física e ingeniería nuclear y espacial. Pero además Río Negro ha sabido transformar todo esto en negocios: es copropietaria de INVAP, la única empresa del Hemisferio Sur que exporta reactores nucleares, radares y satélites de telecomunicaciones. Uno de los varios reactores nucleares que exportó INVAP está, y no es casualidad, en Sidney, Australia. Se llama OPAL, es de sólo 20 MW térmicos y se lo considera la mejor unidad multipropósito del mundo por su productividad. Funciona sin problemas desde 2006 y llevó a Australia de ser un país con autoabastecimiento a su posición actual de tercer proveedor mundial de radioisótopos médicos, así como a volverse una meca de investigación nuclear y ciencia de materiales. En 15 años, la capacidad tecnológica barilochense le hizo ganar mucho dinero y prestigio a los australianos. Fortescue Future Industries está vinculada al gigante minero australiano Fortescue Metals Group, y tiene un acuerdo marco similar al que se informa en esta nota para desarrollar proyectos de «hidrógeno verde» en India. Más allá de los resultados, esta asociación internacional de la provincia tiene un valor propio.Para el Ministerio de Salud el proceso de distribución de vacunas «es confiable, pero no homogéneo»

El Ministerio de Salud de la Nación afirmó que «lejos de ser un fracaso» la distribución de vacunas contra el coronavirus en todo el país «es un gran logro del sistema» y explicó que el stock de dosis «no es inamovible, está vivo» y en permanente movimiento.

De esta manera, el ministerio respondió a cuestionamientos que hizo en las últimas horas el infectólogo Eduardo López, integrante del Consejo Asesor gubernamental, quien dijo que tener cinco millones de dosis en heladeras es un «fracaso» del sistema. «Lejos de ser un fracaso, el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y que las provincias lo distribuyan a todos los vacunatorios de su territorio, es un gran logro del sistema», destacó en las últimas horas un comunicado de la cartera de Salud, que conduce Carla Vizzotti. En este sentido, se señaló que «el stock de vacunas no es inamovible, está vivo, en permanente llegada y distribución» y consideró que «este tipo de afirmaciones es desconocer las complejidades de llegar desde Ushuaia a la Quiaca, que se hace en tiempo récord». Respecto de las «aplicaciones -que son casi 40.000.000 a la fecha-, que es competencia de las jurisdicciones, si bien el promedio en el ritmo de vacunación es bueno, no es homogéneo en las distintas jurisdicciones del país, ya que cada territorio presenta diferentes complejidades«, se indicó. «Una cosa -se puntualizó- es vacunar en centros urbanos donde el ritmo de vacunación es mucho más rápido porque la gente está cerca y puede acercarse a los vacunatorios más fácilmente, y otra cosa son los territorios más alejados, con menos densidad poblacional y dificultades de acceso, donde los vacunadores tienen que llegar casa a casa, con las heladeras al hombro». Además, se explicó que a ello «se suma las disparidades de conectividad que en algunos casos del país enlentece la notificación inmediata de las aplicaciones». Se precisó además que «hoy no tenemos la misma dinámica que al inicio de la campaña de vacunación, donde todo el mundo estaba esperando para ir a vacunarse, sino que ahora el Estado debe ir en busca de aquellos que por distintos motivos tienen alguna barrera de acceso». Asimismo, señaló que «se estima que vamos a terminar el mes de agosto completando los esquemas de vacunación de los mayores de 50» y apuntó que «ya tiene una dosis de vacuna casi el 60 % de toda la población y 82,6 % de las personas a partir de los 18 años de edad». Según los datos actualizados ayer martes en el Monitor Público de Vacunación, 44.491.834 dosis de vacunas contra el coronavirus fueron distribuidas en todo el país, de las cuales fueron aplicadas 39.605.804.Nodo logístico en San Francisco, Córdoba: “La idea es que los productores chicos tengan acceso al ferrocarril”

El gerente de Planificación, Julián La Rocca, de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas explicó los objetivos del emprendimiento que ya se construye en San Francisco con una inversión privada sobre el predio del Ferrocarril Belgrano. Señaló que forma parte de una red de nodos logísticos que el Gobierno planea en otros puntos del país con la idea de un ferrocarril moderno.