Hace años que AgendAR habla del retroceso de las playas de la Costa Atlántica Bonaerense, como por ejemplo

aquí. Pero ahí concurren causas muy variadas, desde la acción del mar -incentivada por el muy lento pero irreversible aumento de su nivel- hasta el simple y delictivo robo de arena. El hormigón de las ciudades balnearias de la costa bonaerense es extraído ilegalmente de las playas a vista y paciencia de las autoridades.

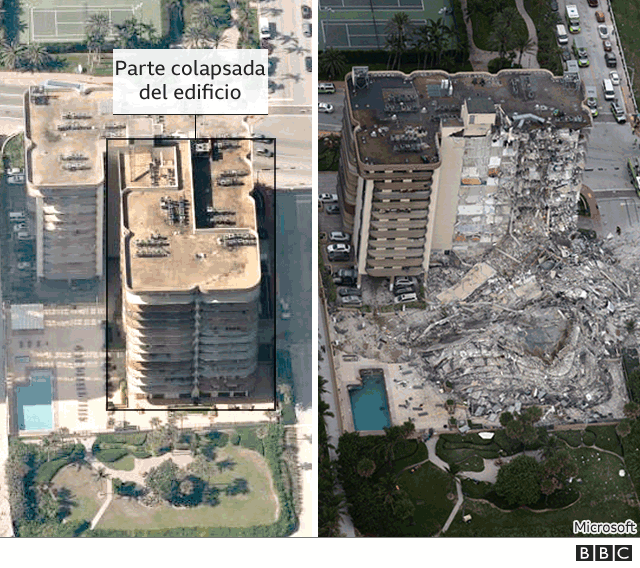

Miremos qué pasó en Miami, porque la situación es distinta. En el derrumbe del ala oriental del edificio costero

Champlain Towers, el único medio que ha metido el dedo en la llaga del asunto es, para variar, la glacial e irritante revista británica

The Economist. Los medios estadounidenses corren desganadamente detrás, pero sin demasiadas ganas de ponerse a la par del semanario inglés… y por excelentes causas.

Por el lado más obvio, los estudios de las estructuras derrumbadas del Champlain muestran que la velocidad de «spalling» (resquebrajamiento desde el interior hacia afuera) del hormigón de las estructuras hoy es mayor: hay más y peores huracanes, y la agresión del salitre marino es más activa. Las varillas de acero interno del hormigón se corroen, expanden y pierden resistencia tensional, y además al expandirse rompen la matriz del cemento, crean redes de microfisuras.

Si esto le pasó a un edificio al parecer bien construido y de sólo 40 años, le puede pasar a otros.

Aún así, la hipótesis más oscura es subterránea en todo sentido: el Science Times, mayor suplemento científico del mundo, la insinúa al paso sin mentarla de frente. Y es ésta: el suelo de la mayor parte de la península de Florida es calcáreo, está hecho por la compactación geológica de viejas barreras coralinas.

Dade County, esa meca inmobiliaria de la propiedad horizontal, como se llama curiosamente a la propiedad vertical, está construida sobre ese tipo de suelo. Y parece excelente, por su tenacidad física… pero la química también existe.

Las penínsulas de suelos calcáreos, como la de Yucatán, se llenan espontáneamente de cavernas y ríos subterráneos excavados por la erosión ácida de la lluvia. En el caso de la selva yucateca, ésta trae ácido húmico, de la descomposición vegetal, y la infiltración pluvial de este ácido disuelve la roca calcárea fácilmente. Por eso en la costa yucateca uno bucea en cavernas de agua purísima, y la superficie está cribada de «cenotes», lugares donde el techo de una caverna se derrumbó y la oquedad quedó al aire.

Yendo de nuevo hacia el Norte, no hay otra selvas costeras en la pensínsula de Florida que las de hormigón. Y el fenómeno geoquímico a examinar, en este caso, es el «nuisance flooding».

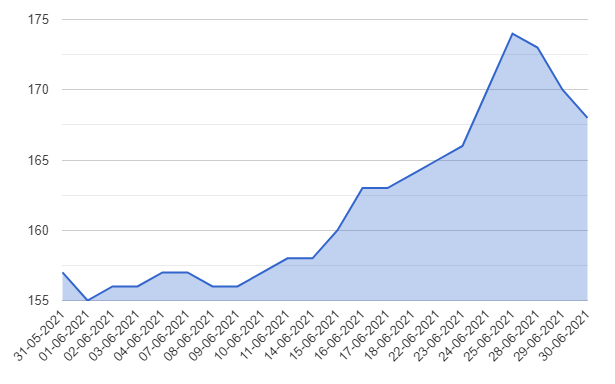

Se trata de la mojadura permanente, y más molesta que catastrófica -o eso pensábamos- de calles y de sótanos por las mareas y bajo el rayo de sol. Suceden porque el mar está más alto que cuando el Champlain se construyó, debido al cambio climático. Pero el factor a añadir es que no sólo la altura del mar es otra, sino también su química. Viene atrapando un tercio del dióxido de carbono emitido a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles desde fines del siglo XVIII.

El dióxido de carbono en dilución forma ácido carbónico, como el de la soda de sifón. Esto a llevado el agua de mar superficial promedio a un pH 0,6 puntos más ácido que el de hace un siglo, que era ligeramente básico. Ojo con la escala pH, que es logarítmica: una décima de punto de diferencia es un punto entero en cantidad de ácido disuelto. Y como muestra Yucatán, los ácidos y el suelo calcáreo generan cavernas, ríos subterráneos y cenotes.

En la peor hipótesis posible, al Champlain se le puede haber ido excavando una caverna a 20 o 30 metros de profundidad. Es decir, un cenote como los centenares que hay en Yucatán, en medio de la selva. Tal vez el techo del cenote se fue acercando a alguno de los enormes pilotes del ala Sureste del Champlain, sobre los que se apoyan las columnas del estacionamiento subterráneo (que son las del resto de la parte aérea de esa ala del edificio). Y tal vez algunas columnas fueron cediendo milímetros por subsidencia, hasta que alguna se hundió de pronto. Y el resto es efecto cascada.

Un informe técnico de 2018 del Champlain mostraba abundante «spalling» en las columnas del garage subterráneo, especialmente en sus uniones con las losas. El consorcio estaba evaluando hacer reparaciones por U$ 18 millones. Pero este informe no indicaba la urgencia del procedimiento. El consorcio suponía -casi por omisión- que el daño al hormigón era más bien químico-atmosférico: demasiadas tormentas, demasiado salitre marino.

Si cuando se termine, lentamente, de despejar la pila de cascajo letal en que se transformó el Champlain en menos de 10 segundos, llega a aparecer un cenote que estaba creciendo hacia arriba bajo los pilotes, entonces toda la población costera del Dade County perderá el sueño…

y casi todo el valor de su inversión inmobiliaria.

No hay presupuesto de consorcio, municipal o estatal que arreglen un suelo fácil de disolver, y bajo ataque químico recrudecido. Y coronado de consorcios considerables, que ante la amenaza de inflación del dólar, se siguen vendiendo a lo loco. Y eso pese a los centímetros de agua que cubren el asfalto durante las mareas.

El «sun flooding» o «nuisance flooding» puede representarle a Florida pérdidas mucho peores que las inundaciones por huracán. Éstas son cada vez peores, pero tienen una temporada y después paran. Las otras inundaciones con sol y sin viento, tan tranquilas, obedecen a lentas fuerzas cósmicas (la gravedad lunar y solar) y a 300 años acumulados de acidificación de los océanos. ¿Quién las controla?

¿Comprar «real estate» en Florida? Tal vez el Bitcoin no era tan malo, en comparación, estimados/as.

Volviendo a nuestra costa bonaerense, hasta hace poco el robo de arena fue problema principal de la regresión de playas. Es una causa local, burda, obvia y tratable (si existe la voluntad política de la Provincia y los municipios). No deja de ser mundial en este aspecto: falta arena de construcción en todo el mundo.

¿Sorprendido/a? Sucede al punto de que hay robos internacionales de arena, y una maffia internacional que la dirige, y un cliente principal: Arabia Saudita, con una población en «boom», enormes proyectos de construcción, y un país cuyo interior es montañas y montañas de pura arena inútil: la de los desiertos está hecha de granos pulidos y redondeados, a diferencia la arena playera, erizada de puntas bajo el microscopio. Ésas hacen que los granos se traben entre sí y le dan dureza al cemento. La arena de desierto es sólo útil para filmar películas con Peter O’Toole u Omar Shariff (se nota que soy viejo).

Pero ojo, lectores/as: la arena que hoy falta en nuestras playas porteñas no está en Riad, sino en la edificación costera contigua a la playa. Aquí el robo es inocente y alegremente municipal, cosa de constructoras locales. Sin embargo, cuando se combina esto con una suba cada vez más rápida del nivel marino promedio en todo el planeta, aparece una forzante incontrolable y rápida. Desde principios del siglo pasado la velocidad de ascenso promedio de los océanos pasó de 0,6 mm/año a 2,4 mm/año en los años ’50, y desde ahí se disparó a los actuales 3,4 mm/año.

Hay playas enteras desaparecidas –

Mar del Plata y Miramar son ejemplos de tapa de libro- que se han tenido que reconstruir con espigones y despojando de arena otros sitos (no preguntes). El resultado es pobre: las bermas de arena de 100 o 150 metros de ancho en las que se fotografiaban nuestros padres en blanco y negro, hoy son ringlas de «pocket beaches», playitas triangulares de gran pendiente amontonadas por la corriente de deriva costera sobre el flanco sur de los espigones.

Esas neo-playas artificiales están interrumpidas cada 100 o 200 metros por los enormes y sin embargo frágiles espigones (el mar puede más que el hormigón, siempre). Como playas, no son muy caminables, si uno ya repechó los ’50. Pero para los sub ’40 y atléticos, pueden ser excelentes pistas de «parkour».

Sin embargo, pese a que la calidad de construcción masiva local es discutible, los edificios de Marpla y de Miramar no se caen por fallo estructural desde sus cimientos o plantas bajas. En realidad, no se caen (por ahora). Sus cimientos se hunden (en Miramar) en tosca cuartaria de buena densidad, la misma que forma los modestos acantilados al Norte y al Sur de la ciudad.

Pero en Marpla, los edificios cabalban sobre roca dura del mismo basamento cristalino de las serranías de Tandil, piedra granítica de 2200 millones de años. Geológicamente estable, además, porque esta parte de la provincia es de baja sismicidad. Como diría un economista, hay mejores «fundamentals» aquí que en Florida.

La amenaza a largo plazo (décadas, no siglos) es que con la eliminación de las líneas de médanos que separaban ciudades de playas, a veces para crear avenidas costaneras, las urbes atlánticas bonaerenses han crecido sobre suelos más flojos (arenas, loess pampeano, arcillas). Y son atacables desde abajo por erosión. Los médanos sólo se mantienen en lugares aislados:

Mar Azul, Mar de las Pampas, y las playas del Sur bonaerense como Claromecó y similares: ventosas, lejanas del AMBA y menos agresivamente edificadas.

Siempre por obra del cambio climático, las sudestadas pasaron de 2,5/año a 9, y son el principal factor de erosión de playas. En años de tormentas severas -caso de 1993 en

Santa Teresita– el Atlántico pudo ingresar en la ciudad, se llevó la arena que soportaba los cimientos de varios edificios que recientemente habían invadido la playa, y los derrumbó. No hubo muertos, y los medios nacionales no mencionaron el asunto. Ésa es la única amenaza de derrumbe para estructuras costeras aquí, y en buena parte del

Municipio de la Costa.

A no olvidarse: hace apenas 6000 años, durante el pico de la última deglaciación, el AMBA y la ruta 11, por la que uno se escapa del AMBA hacia el Municipio de la Costa, eran fondos de un mar bajo. Por eso el modesto terraplén de la ruta y las banquinas a su vera tienen el color blanquecino de la conchilla. Y es relativamente reciente, no compactada como piedra calcárea. Y a mitad de camino hacia la costa hay fábricas de cemento a la vera de la ruta, moliendo ese material para hacer cal.

Son guiños que nos hace el Atlántico:

aquí estuve, y aquí volveré.

El mar va a seguir creciendo, todo indica que cada vez más rápido, y los médanos que los intendentes hicieron desaparecer, primera y más potente defensa natural de las ciudades balnearias, no van a volver a regenerarse solos. Esto necesita de un plan general de estabilización de costas arenosas de la Provincia. Y sin espigones, que no sirven. Y con tortazos garantizados con las inmobiliarias.

Y sin ninguna garantía ni política ni geológica de triunfo.

Hasta 2000, la irresponsabilidad de constructoras y concejos deliberantes, que permitieron construir muy junto a las playas o incluso adentro de las mismas, provocaron derrumbes secundarios a sudestadas. Y la culpa de los derrumbes, amigos/as, no es de la Sudestada. Hoy hay 2200 millones de seres humanos en todo el mundo viviendo en costas, deltas y estuarios vulnerables a las ingresiones marinas. Somos -porteños incluidos- la primera línea de fuego ante el recalentamiento global.

La tragedia en Miami echa una luz inquietante sobre qué construimos, cómo y adónde. Reproducimos la nota del periodista

Bruno Perrone.

ooooo

La sorpresiva tragedia que tuvo como epicentro al edificio residencial

Champlain Towers de Miami se mira con un poco de distancia en la Costa Atlántica aunque no deja de traer malos recuerdos. En más de una oportunidad,

algunas ciudades turísticas bonaerenses han sido noticia por desprendimientos de edificios que provocaron muertes y que, a lo largo de los años, reinstalaron el debate por el estado de las construcciones.

Mar del Plata y Villa Gesell son testigos de los casos más graves y recientes. En “La Feliz”, el último episodio fatal data del 31 de julio del 2020, cuando María Gómez, de 48 años, perdió la vida al sufrir el impacto en la cabeza de un pequeño trozo de revestimiento mientras caminaba junto a sus dos hijos –que se salvaron de milagro y ni siquiera sufrieron heridas– por la zona de Colón y Arenales, a pocos metros de La Rambla.

En febrero, marzo y mayo de 2021 hubo tres siniestros de esta índole. No hubo víctimas pero la situación más preocupante, y que quedó grabada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fue la que se desató el 14 de mayo. En aquella madrugada se cayó el cartel y el voladizo de una farmacia de Fortunato de la Plaza y Talcahuano, una zona muy concurrida por los marplatenses.

Pero el antecedente que despertó mayor conmoción en Mar del Plata y el país ocurrió hace dos veranos:

el 29 de diciembre del 2018, Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3, paseaban por la zona comercial de Punta Mogotes hasta que, en unos segundos, se desplomaron sobre ellas tres balcones en la esquina de Puán y Acevedo. Nada se pudo hacer para salvarlas.

Y en el auge de la temporada siguiente, Villa Gesell reportó un evento muy parecido:

el 5 de enero del 2020, se desprendieron tres balcones de los departamentos del edificio GufiYiyo, ubicado sobre la avenida Costanera, a metros de la calle 301. Afortunadamente, en esa ocasión, el final fue distinto y no se registraron heridos.

“Es un llamado de atención para todo el mundo ver cómo se desploma de la manera que lo hizo un edificio en una zona sísmica, marítima, de huracanes y ciclones, que tiene un grado de seguridad al momento de la construcción. Desde luego que lo de Miami es atendible a distintas cuestiones particulares, pero debe verse como un llamado de atención y nos pone en un estado de sensibilidad por lo que ya vivimos”, reconoce

Nicolás Valdez, director gesellino de Inspección de edificios privados y espacios públicos.

La dirección que conduce Valdez tiene solo dos años: nació, precisamente, por la preocupación que generó el incidente en GufiYiyo. El distrito contaba desde 2002 con la ordenanza 1847/02 pero el problema es que nunca la había reglamentado, por lo que no existían controles del municipio. Desde que el intendente del Frente de Todos Gustavo Barrera puso manos a la obra y creó el área, se realizaron 844 notificaciones a propiedades, se aplicaron seis multas y se clausuraron cuatros edificios multifamiliares. “Acá es muy nueva la aplicación del marco normativo pero está dando buenos resultados”, destaca.

La ordenanza de Gesell es una “copia fiel”, según las propias palabras del funcionario, de la ordenanza 12.562/97 que rige desde 1997 en Mar del Plata, y que exige a los responsables de los edificios de más de diez metros de altura y con más de diez años de antigüedad presentar informes que se actualizan cada tres años. “La responsabilidad recae sobre los profesionales que firman los informes y hacen los trabajos y sobre cada uno de los dueños de consorcios”, aclara el secretario marplatense de Obras y Planeamiento,

Jorge González.

Sin embargo, desde la tragedia de Mogotes también hubo movimientos normativos. El primer paso lo dio el ex intendente

Carlos Arroyo con un decreto que establecía que los propietarios de edificios de más de dos pisos y con más de cinco años debían informar sobre el estado de conservación de sus estructuras. Y en diciembre del 2020 –al cumplirse el segundo aniversario del derrumbe en el sur–, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto más integral impulsado por el bloque del Frente de Todos que se conoció bajo el slogan “Edificios Seguros”.

Virginia Sívori fue la concejala que dio forma a la ordenanza, que incluye, entre otros aspectos, el desarrollo de una app para abrir un canal de vinculación entre los propietarios, administradores, profesionales o técnicos matriculados y el municipio, con el objetivo de mantener actualizadas las certificaciones de mantenimiento de las construcciones y su equipamiento.

Hasta la fecha, no se puso en práctica pero el funcionario de

Guillermo Montenegro prometió que “en los próximos días va a estar en marcha”.

Al compartir su análisis de la problemática, González no transmite el mismo tono de preocupación del director gesellino y remarca que los antecedentes locales son “totalmente distintos” en comparación al colapso estructural de Miami. “En Mar del Plata hay un suelo de fundación muy distinto, una construcción muy distinta desde el punto de vista tecnológico, y una legislación importante que también es muy distinta”, sostiene.

Eduardo Agüero, el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX, respalda esta mirada aunque reconoce que “tampoco hace falta un gran derrumbe para tener que lamentar una vida humana”. “Desde que se implementa la ordenanza, el grado de conservación general es bastante bueno. Lo que sí se puede ver es una falta de control del municipio porque el área encargada se fue quedando sin personal y tecnología, y a veces parece que si no se hacen las intimaciones, el sistema lamentablemente no funciona”, señala.

Por eso, el Colegio de Ingenieros bonaerense defiende la postura de Villa Gesell y asegura que

“un caso similar al de Miami se podría repetir en nuestra costa bonaerense” a raíz de la “gran cantidad de edificios que necesitan de un fuerte control del mantenimiento periódico» en las ciudades balnearias. En la entidad conducida por

Norberto Beliera recuerdan que las construcciones requieren de «la aprobación de los cálculos estructurales por parte de los municipios que son los que tienen el poder de policía» pero apuntan que “en muchos casos carecen de profesionales debidamente formados para realizar esta tarea”.

Salitre, el condicionante “agresivo” que siempre preocupa

Está claro que no es lo mismo pensar una construcción en San Juan, donde la actividad sísmica es recurrente año tras año, que en cualquier localidad de la Costa Atlántica. Cada ciudad tiene sus particularidades. Y por la cercanía con el mar, la principal precaución a considerar dentro del sudeste bonaerense está relacionada con la cantidad de salitre que circula en el aire por el impacto en la corrosión de diversos materiales.

El nivel salinidad que presenta Mar del Plata se ve reflejado con el desgaste que sufren las estructuras metálicas del sector costero. A pesar de usar hierro galvanizado y otros procesos que prolongan la vida útil, los semáforos,

las columnas de alumbrado y los soportes de cartelería suelen durar la mitad del tiempo que en Capital o cualquier otra parte del país por la exposición a la humedad.

“El aire salino que genera la proximidad con el mar es lo más grave porque genera corrosión en el acero. El acero, al corroerse, aumenta su volumen y eso rompe todo lo que está alrededor. Así puede estallar el hormigón o puede haber desprendimientos de revoques, que es lo que se ve normalmente”, explica Agüero.

Otro de los factores a tener en cuenta en las construcciones próximas a la costa son el viento y el tipo de suelo. “Las estructuras se calculan a partir de cierta proporción entre la base y la altura, y ahí entra el cálculo del viento. La zona costera se caracteriza por tener un fuerte viento pero en general lo que sí tenemos es muy buen suelo para fundación”, destaca el arquitecto, e insiste: “El problema pasa principalmente por el clima. Tenemos un clima muy agresivo si nos comparamos con otros lugares, como la costa de Chile”.

El profesional también advierte que los nuevos materiales de revoque que se comercializan en la industria “tampoco están dando buenos resultados” para hacer frente a las particulares variables climáticas de Mar del Plata y la región. “El proceso antiguo era hacer la capa hidrófuga, el revoque grueso, el revoque fino, y después la pintura. Ahora empezaron venir productos que saltean tres o cuatro pasos en uno y quizás en la Pampa o en Buenos Aires andan bien pero acá han generado muchos desprendimientos de revoque”, apunta.

Valdez, en este sentido, hace referencia a la gran antigüedad de algunas viviendas de Gesell y a las diferencias que presenta esa construcción con relación a los inmuebles más nuevos. “Nuestro partido tiene 89 años y hay edificaciones de 88. Muchos edificios, los más añosos, están construidos con arena del lugar y quizás ahí no se respetó el proceso de higiene para sacarle el salitre, o se usó agua que tal vez no era potable, y todo esto genera una química diferente a la que se puede encontrar hoy”, afirma.

Mayor legislación

Las distintas voces coinciden en la necesidad de ampliar las normativas vigentes para que haya un mantenimiento más estricto y se prevengan tragedias. “Si nosotros queremos evitar problemas estructurales de los edificios más viejos, nada de lo que se hace hoy como control lo evitaría”, advierte Virginia Sívori, la concejala marplatense del Frente de Todos, y agrega: “Los informes que se exigen ahora no dejan de ser cosas semisuperficiales. Hace falta ver más estructura, sobre todo en las ciudades costeras, porque hay cosas que no saltan a la luz si no se hace una radiografía a fondo”.

El secretario de Obras de General Pueyrredon también hace énfasis en la conciencia y la importancia de «extremar todos los cuidados» para evitar siniestros. «A pesar de todo lo que trastocó la pandemia, estamos trabajando para hacer más fácil la tarea, no solo desde el punto de vista de los trabajos sino desde lo económico, para que los consorcios lleven adelante el mantenimiento que hay que hacer. Y no cabe dudas de que hay que seguir tratando de perfeccionar la normativa para que no solo tengamos los controles que hoy tenemos sino que a futuro haya más y mejores», ratifica González.

El funcionario de Gesell considera que la ordenanza actual “necesita aggiornarse imperiosamente” y apunta críticas a la oposición (en este caso, el bloque de Juntos por el Cambio) por negarse a tratar una modificación que impulsa la gestión de Barrera. “Pretendemos tener un código que nos permita, en un solo apéndice, encontrar la normativa que hace a la seguridad no solo de la materialidad de la construcción sino a la protección contra incendios, el riesgo eléctrico, la conservación de ascensores y lo que atañe a una vivienda multifamiliar”, plantea Valdez, y concluye: “Esto es una necesidad urgente a atender. No se trata de cosas suntuosas o estéticas sino de garantizar seguridad”.

Pero aquí de deliberado no hubo nada. Negligencia, la que quieras, pero muy repartida y multigeneracional.

La investigación de este fallo estructural por ahora se concentra en los sótanos permanentemente inundados de los edificios del Surfside, el barrio de torres costeras edificado sobre una península artificial. Hasta los ’50, eso fue un manglar, es decir un pantano costero salobre.

El colapso del Champlain sin duda está asociado de uno o varios modos al “nuisance flooding” o “sunshine flooding”, esas inundaciones de marea sin mediar tormenta. En este tipo de inundación, boba de apariencia tan benigna (las apariencias matan), el agua dulce de napa –sometida a las mismas fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol que la de marea- percola desde abajo en los sótanos y estacionamientos del Surfside.

Allí las bombas de achique trabajan casi 24×7. Empapan incluso las calles con 5 o 10 centímetros de agua, y si casi nadie se empapa los zapatos es porque casi todos los floridianos viven en zapatillas.

Desde los ’80 (y el Champlain data de esa década) las “nuisance floods” han aumentado un 400% en número de días e intensidad de los eventos. La infraestructura cloacal y pluvial del Surfside entra en reflujo, y a veces deja recuerdos de que el Atlántico está volviendo al lugar de donde se lo expulsó. Y lo hace a través del suelo, y/o por los caños.

Al respecto, se está viralizando este video de un canal de la TV local, que muestra un pulpo de cierto tamaño vomitado por un sumidero. Flota, muerto, en otro garage subterráneo inundado del Surfside.

Es verlo y acordarse de “El Padrino”: Luca Brasi, matón de don Vito Corleone, ha sido asesinado, y quien lo mató, don Sollozzo, envía a los Corleone el chaleco antibalas de Brasi con dos peces adentro. El mensaje se decodifica fácil: “Luca duerme con los peces”.

Me pregunto qué mensaje le está mandando el Océano Atlántico al “Mayor” (intendente) de Dade County y al gobernador de Florida con ese pulpo. “¿De aquí me echaron pero aquí vuelvo?” Algo así.

La química y la meteorología de un derrumbe posible

Pero aquí de deliberado no hubo nada. Negligencia, la que quieras, pero muy repartida y multigeneracional.

La investigación de este fallo estructural por ahora se concentra en los sótanos permanentemente inundados de los edificios del Surfside, el barrio de torres costeras edificado sobre una península artificial. Hasta los ’50, eso fue un manglar, es decir un pantano costero salobre.

El colapso del Champlain sin duda está asociado de uno o varios modos al “nuisance flooding” o “sunshine flooding”, esas inundaciones de marea sin mediar tormenta. En este tipo de inundación, boba de apariencia tan benigna (las apariencias matan), el agua dulce de napa –sometida a las mismas fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol que la de marea- percola desde abajo en los sótanos y estacionamientos del Surfside.

Allí las bombas de achique trabajan casi 24×7. Empapan incluso las calles con 5 o 10 centímetros de agua, y si casi nadie se empapa los zapatos es porque casi todos los floridianos viven en zapatillas.

Desde los ’80 (y el Champlain data de esa década) las “nuisance floods” han aumentado un 400% en número de días e intensidad de los eventos. La infraestructura cloacal y pluvial del Surfside entra en reflujo, y a veces deja recuerdos de que el Atlántico está volviendo al lugar de donde se lo expulsó. Y lo hace a través del suelo, y/o por los caños.

Al respecto, se está viralizando este video de un canal de la TV local, que muestra un pulpo de cierto tamaño vomitado por un sumidero. Flota, muerto, en otro garage subterráneo inundado del Surfside.

Es verlo y acordarse de “El Padrino”: Luca Brasi, matón de don Vito Corleone, ha sido asesinado, y quien lo mató, don Sollozzo, envía a los Corleone el chaleco antibalas de Brasi con dos peces adentro. El mensaje se decodifica fácil: “Luca duerme con los peces”.

Me pregunto qué mensaje le está mandando el Océano Atlántico al “Mayor” (intendente) de Dade County y al gobernador de Florida con ese pulpo. “¿De aquí me echaron pero aquí vuelvo?” Algo así.

La química y la meteorología de un derrumbe posible

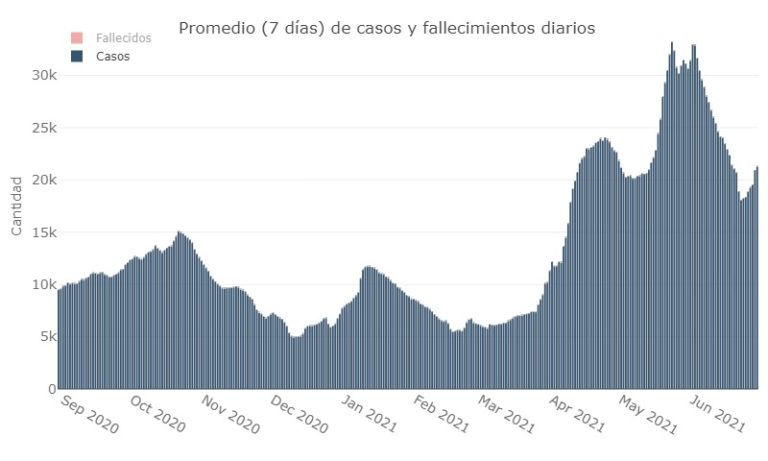

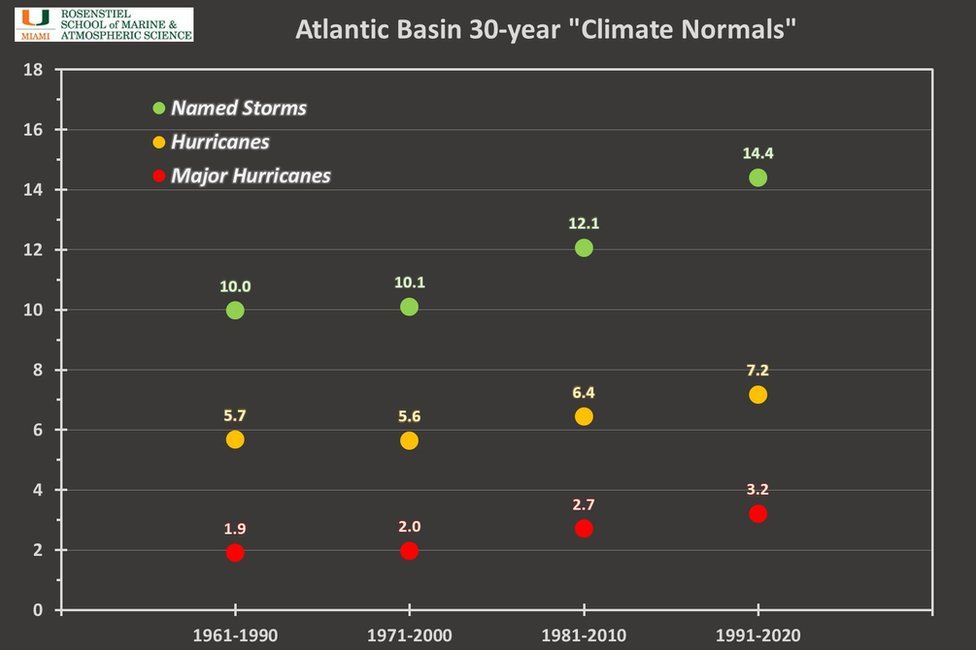

El Atlántico se recalienta, y el número de huracanes pasa de 5,7/año entre los 61 y los 90 a 7,2/año entre el 91 y 2020. Los huracanes catastróficos, de grados 3 a 5, pasan de 1,9/año a 3,2/año. Las “tormentas con nombre” (bravas, pero no llegan a huracanes) pasan de 10 a 14,4. Viene mal la mano…

El salitre marino, de suyo, se lleva como la mona con el hormigón armado: el agua salada tiene sales de sodio y de calcio químicamente disociados en iones, y los iones cloruro son muy agresivos. Y esto se sabe desde que el mar es mar, y sobre todo desde que existe la ingeniería estructural de costas, como disciplina. Los iones cloruro atacan vorazmente el hierro de las armaduras internas del hormigón. ¿Pero cómo llegan hasta ahí adentro?

La novedad es que a su encono fundacional contra el hormigón, el agua de mar ha venido sumando un componente nuevo: su acidez por carbonatación. Efectivamente, los océanos absorbieron aproximadamente 1/3 de todo el dióxido de carbono fósil emitido a la atmósfera durante ya 3 siglos de sucesivas revoluciones industriales.

El dióxido de carbono (C02) en solución acuosa genera ácido carbónico, el mismo que esteriliza contra el Vibrio cholerae el agua carbonatada de un sifón o una gaseosa. La soda, efectivamente antes de transformarse en una moda, fue un método de potabilización del siglo XIX.

La absorción continua de C02 de origen fósil “carbonató” los océanos: los hizo retrogradar 1/10 en la escala pH, que mide acidez o alcalinidad. Como la escala es logarítimica, un décimo de punto hacia abajo, en cristiano, significa el doble de iones hidrógeno ácidos. Epa.

Probablemente a la luz de cómo evolucionaron las cosas, el hormigón armado del Champlain debería haber sido como el que se usa en los muelles y defensas costeras, y también en represas y centrales nucleares: hormigón de alta densidad y con un tratamiento externo impermeabilizante.

Debería tener también un recubrimiento anti-corrosión de las varillas de acero de las armaduras, y una limitación drástica del contenido inicial de cloruros del hormigón. Todo eso está tabulado en manuales tan masticables como el hormigón mismo. Pero cualquier calculista de estructuras los ha tenido que leer.

Sucede que el hormigón para estructuras costeras es muy caro. Incluso la arena que realmente sirve para construcción es cara. Es de playa, por la cantidad de aristas y filos de los granos: una vez integrado a la matriz calcárea del cemento, cada grano se traba con las aristas de los granos contiguos, otorgando tenacidad dimensional a la mezcla, una vez fraguada.

Pero antes de añadir la arena a la mezcla hay que lavarla en agua limpia hasta eliminar sus sales marinas residuales. Porque si quedan como residuo, empiezan a comerse el cemento desde adentro para afuera.

Sí, claro, edificios hechos con materiales estructurales tan pipí-cucú habrían resultado incomprables. Pero hoy hay uno derrumbado, 150 personas desaparecidas, 11 confirmadas muertas, y el valor inmobiliario de todos los demás edificios del Surfside acaba de estrellarse. ¿Se ganó mucha plata, entonces, Su Señoría?

El salitre marino disuelve el carbonato de calcio, uno de los componentes del cemento. Esto le da porosidad más abierta a la matriz del cemento común, y ésta aumenta su absorción de agua por capilaridad, y también su permeabilidad al oxígeno atmosférico y a los iones cloruro.

Cuando estos ingredientes se combinan, las barras de hierro (“rebar” las llaman allá) se disgregan en sales rojizas que carecen de toda resistencia tensional. Pero al hacerlo, además, se expanden en volumen. Y esto a su vez abre redes internas de microfisuras en la matriz del cemento, que termina desagregándose en terrones carentes de toda su tenacidad mecánica. El fenómeno se llama genéricamente “spalling”.

Una inspección privada pedida por el consorcio del Champlain hace 3 años mostraba “spalling” avanzado en las uniones de las columnas del garage subterráneo con la platea y las losas superiores. Como toda la estructura aérea de columnas y vigas descansa sobre las del garage, el edificio estaba en algún grado de peligro estructural, y a punto de encarar obras de refuerzo por U$ 18 millones. Eso es plata, incluso para un consorcio de clase media bacana en Florida. Pero de aquel informe de inspección no emana la urgencia del asunto.

Me pongo en acusador, que es fácil. Hoy todo constructor, ingeniero civil jubilado, ex concejal, ex diputado y ex gobernador y “realtor” (agente inmobiliario); en fin, todos los que pusieron sucesivamente sus firmas para autorizar o posibilitar el desastre de Champlain y el Surfside está muerto, o en el geriátrico, o vivo, suelto y silbando bajito para pasar desapercibido, su Señoría.

Y es injusto. Porque si existiera la imbecilidad como agravante doloso de la pura angurria inmobiliaria (que en sí no configura crimen penal), no alcanzaría el desaforado sistema carcelario estadounidense para albergar a tanto miserable, Su Señoría.

Ahora paso de fiscal a defensor, Su Señoría.

Por empezar, mi colega, el fiscal, olvida que la acidez marina era menos peligrosa en todo sentido allá por los ’80, cuando el condado autorizó la construcción del Champlain (y de su mucha parentela costera). Las “nuisance floodings” eran infrecuentes, el mar menos ácido, su altura promedio más baja (está subiendo ya 3,4 mm/año, pero en los ’70 eran 2,1mm/año).

Pero además de menos inundaciones bobas, en Miami había menos inundaciones catastróficas: eran menos las tormentas del Atlántico que por velocidad de viento alcanzaban la dignidad de llamarse con nombre de persona, y aún más pocas aquellas que alcanzaban el malévolo grado de huracán. Abajo incluyo una clasificación para ilustración del jurado.

El Atlántico se recalienta, y el número de huracanes pasa de 5,7/año entre los 61 y los 90 a 7,2/año entre el 91 y 2020. Los huracanes catastróficos, de grados 3 a 5, pasan de 1,9/año a 3,2/año. Las “tormentas con nombre” (bravas, pero no llegan a huracanes) pasan de 10 a 14,4. Viene mal la mano…

El salitre marino, de suyo, se lleva como la mona con el hormigón armado: el agua salada tiene sales de sodio y de calcio químicamente disociados en iones, y los iones cloruro son muy agresivos. Y esto se sabe desde que el mar es mar, y sobre todo desde que existe la ingeniería estructural de costas, como disciplina. Los iones cloruro atacan vorazmente el hierro de las armaduras internas del hormigón. ¿Pero cómo llegan hasta ahí adentro?

La novedad es que a su encono fundacional contra el hormigón, el agua de mar ha venido sumando un componente nuevo: su acidez por carbonatación. Efectivamente, los océanos absorbieron aproximadamente 1/3 de todo el dióxido de carbono fósil emitido a la atmósfera durante ya 3 siglos de sucesivas revoluciones industriales.

El dióxido de carbono (C02) en solución acuosa genera ácido carbónico, el mismo que esteriliza contra el Vibrio cholerae el agua carbonatada de un sifón o una gaseosa. La soda, efectivamente antes de transformarse en una moda, fue un método de potabilización del siglo XIX.

La absorción continua de C02 de origen fósil “carbonató” los océanos: los hizo retrogradar 1/10 en la escala pH, que mide acidez o alcalinidad. Como la escala es logarítimica, un décimo de punto hacia abajo, en cristiano, significa el doble de iones hidrógeno ácidos. Epa.

Probablemente a la luz de cómo evolucionaron las cosas, el hormigón armado del Champlain debería haber sido como el que se usa en los muelles y defensas costeras, y también en represas y centrales nucleares: hormigón de alta densidad y con un tratamiento externo impermeabilizante.

Debería tener también un recubrimiento anti-corrosión de las varillas de acero de las armaduras, y una limitación drástica del contenido inicial de cloruros del hormigón. Todo eso está tabulado en manuales tan masticables como el hormigón mismo. Pero cualquier calculista de estructuras los ha tenido que leer.

Sucede que el hormigón para estructuras costeras es muy caro. Incluso la arena que realmente sirve para construcción es cara. Es de playa, por la cantidad de aristas y filos de los granos: una vez integrado a la matriz calcárea del cemento, cada grano se traba con las aristas de los granos contiguos, otorgando tenacidad dimensional a la mezcla, una vez fraguada.

Pero antes de añadir la arena a la mezcla hay que lavarla en agua limpia hasta eliminar sus sales marinas residuales. Porque si quedan como residuo, empiezan a comerse el cemento desde adentro para afuera.

Sí, claro, edificios hechos con materiales estructurales tan pipí-cucú habrían resultado incomprables. Pero hoy hay uno derrumbado, 150 personas desaparecidas, 11 confirmadas muertas, y el valor inmobiliario de todos los demás edificios del Surfside acaba de estrellarse. ¿Se ganó mucha plata, entonces, Su Señoría?

El salitre marino disuelve el carbonato de calcio, uno de los componentes del cemento. Esto le da porosidad más abierta a la matriz del cemento común, y ésta aumenta su absorción de agua por capilaridad, y también su permeabilidad al oxígeno atmosférico y a los iones cloruro.

Cuando estos ingredientes se combinan, las barras de hierro (“rebar” las llaman allá) se disgregan en sales rojizas que carecen de toda resistencia tensional. Pero al hacerlo, además, se expanden en volumen. Y esto a su vez abre redes internas de microfisuras en la matriz del cemento, que termina desagregándose en terrones carentes de toda su tenacidad mecánica. El fenómeno se llama genéricamente “spalling”.

Una inspección privada pedida por el consorcio del Champlain hace 3 años mostraba “spalling” avanzado en las uniones de las columnas del garage subterráneo con la platea y las losas superiores. Como toda la estructura aérea de columnas y vigas descansa sobre las del garage, el edificio estaba en algún grado de peligro estructural, y a punto de encarar obras de refuerzo por U$ 18 millones. Eso es plata, incluso para un consorcio de clase media bacana en Florida. Pero de aquel informe de inspección no emana la urgencia del asunto.

Me pongo en acusador, que es fácil. Hoy todo constructor, ingeniero civil jubilado, ex concejal, ex diputado y ex gobernador y “realtor” (agente inmobiliario); en fin, todos los que pusieron sucesivamente sus firmas para autorizar o posibilitar el desastre de Champlain y el Surfside está muerto, o en el geriátrico, o vivo, suelto y silbando bajito para pasar desapercibido, su Señoría.

Y es injusto. Porque si existiera la imbecilidad como agravante doloso de la pura angurria inmobiliaria (que en sí no configura crimen penal), no alcanzaría el desaforado sistema carcelario estadounidense para albergar a tanto miserable, Su Señoría.

Ahora paso de fiscal a defensor, Su Señoría.

Por empezar, mi colega, el fiscal, olvida que la acidez marina era menos peligrosa en todo sentido allá por los ’80, cuando el condado autorizó la construcción del Champlain (y de su mucha parentela costera). Las “nuisance floodings” eran infrecuentes, el mar menos ácido, su altura promedio más baja (está subiendo ya 3,4 mm/año, pero en los ’70 eran 2,1mm/año).

Pero además de menos inundaciones bobas, en Miami había menos inundaciones catastróficas: eran menos las tormentas del Atlántico que por velocidad de viento alcanzaban la dignidad de llamarse con nombre de persona, y aún más pocas aquellas que alcanzaban el malévolo grado de huracán. Abajo incluyo una clasificación para ilustración del jurado.

La temporada de huracanes además era más corta y menos violenta, en general. Porque era raro que en el Golfo de México hubiera agua superficial a 26º C o más caliente aún, y hasta 700 metros de profundidad, como ocurre ahora.

Y eso se explica por la ecuación de Clausius-Clayperon, que por cada grado Celsius de recalentamiento del aire, éste puede aumentar un 7% su contenido de vapor de agua. Y mucho aire muy húmedo y muy caliente, fogoneado por el mar, es una receta buenísima para huracanes.

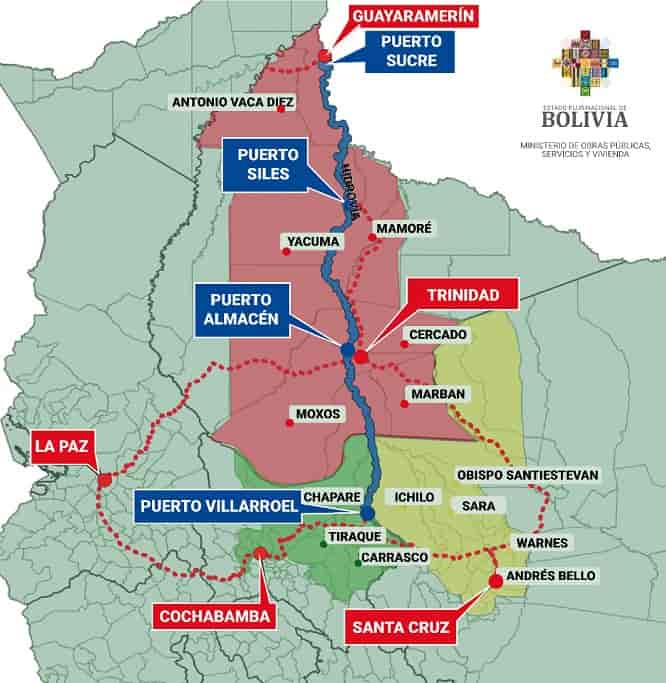

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) de las Nacions Unidas, Prof. Petteri Taalas, lo explicó así ante la BBC: desde los ’60, la fecha oficial de inicio de la temporada de huracanes del Atlántico se fijaba el 1 de junio.

A partir de esa fecha los aviones de exploración del National Hurricane Center (NHC) salían a caza de las las tormentas que se van formando frente a las costas africanas. Avanzan en línea casi recta, como los viejos acorazados en formación de combate, y vienen una tras otra a estrellarse contra las Antillas, Centroamérica y las costas del Golfo de México, incluida la península de Florida.

Pero según Dennis Feltgen, meteorólogo del NHC, la temporada de búsqueda y seguimiento de tormentas debe empezar el 15 de marzo. Porque está cambiando todo, hasta el calendario.

Dice Feltgen que la temporada de 2020 fue la peor en los 40 años de existencia del Programa de Ciclones Tropicales de la OMC. Añade que en los últimos 15 años las tormentas subtropicales a las que se pone nombre (las más bravas) se adelantaron al 1 de junio en la mitad de los casos. Dos de ellas, Arthur y Berta, sucedieron en mayo.

Dice también que sólo en 2020 hubo 30 eventos de estos, y agotada la lista oficial de nombres de los meteorólogos (más corta aún que la de nuestro viejo Registro Civil), se las empezó a llamar con letras del alfabeto griego. Es la segunda vez en la historia que hay que echar mano del mismo.

El nivel marino mundial promedio creció 22,5 cm. desde 1880 a la fecha, y no tanto por derretimiento de masas glaciarias terrestres (que lo hay), como por vulgar expansión térmica. En grandes cantidades, el agua caliente ocupa más volumen de modo medible.

Y el fenómeno se agrava en rampa: 2/3 de ese aumento sucedieron a partir de los años ’70. El problema es que según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), vamos de cabeza a 1 metro más de altura promedio mundial en 2100, en el escenario más benigno. Y el problema del problema es que con el pelo de agua normal 30 centímetros arriba, las marejadas de tormenta de un huracán de clase 1, con vientos de 130 km/h, alcanzan la penetración tierra adentro de uno de clase 2, de hasta 177 km/h.

Y se pone peor, Su Señoría, porque los huracanes de ahora son un 15% más “llovedores” que los de los de los ’80, cuando se construyeron los edificios del Surfside, por esa ley de Clausius-Clayperon. Mire Ud., en 2017 el Harvey hizo caer 1000 milímetros de un saque sobre Texas y Luisiana. ¿Qué tal, un metro de agua, todo junto el mismo dia?

Y eso se debe en parte también a otro fenómeno, reciente y no explicado: en su pasaje de Este a Oeste y luego de Sur a Norte, a lo largo de esa huella con forma de J acostada que les es típica, los huracanes de ahora son más remolones, ergo, se quedan más tiempo sobre el mismo punto y por eso tienen más capacidad de daño. El Harvey, en 2019, destruyó la Gran Bahama porque con sus vientos de 215 km/h le pasó por encima a sólo 2 km/h, velocidad 3 veces inferior a la de un humano caminando.

En fin, que todo está más caliente, más jodido y más mojado, Su Señoría. I hereby rest my case, como dicen en Hollywood.

La temporada de huracanes además era más corta y menos violenta, en general. Porque era raro que en el Golfo de México hubiera agua superficial a 26º C o más caliente aún, y hasta 700 metros de profundidad, como ocurre ahora.

Y eso se explica por la ecuación de Clausius-Clayperon, que por cada grado Celsius de recalentamiento del aire, éste puede aumentar un 7% su contenido de vapor de agua. Y mucho aire muy húmedo y muy caliente, fogoneado por el mar, es una receta buenísima para huracanes.

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) de las Nacions Unidas, Prof. Petteri Taalas, lo explicó así ante la BBC: desde los ’60, la fecha oficial de inicio de la temporada de huracanes del Atlántico se fijaba el 1 de junio.

A partir de esa fecha los aviones de exploración del National Hurricane Center (NHC) salían a caza de las las tormentas que se van formando frente a las costas africanas. Avanzan en línea casi recta, como los viejos acorazados en formación de combate, y vienen una tras otra a estrellarse contra las Antillas, Centroamérica y las costas del Golfo de México, incluida la península de Florida.

Pero según Dennis Feltgen, meteorólogo del NHC, la temporada de búsqueda y seguimiento de tormentas debe empezar el 15 de marzo. Porque está cambiando todo, hasta el calendario.

Dice Feltgen que la temporada de 2020 fue la peor en los 40 años de existencia del Programa de Ciclones Tropicales de la OMC. Añade que en los últimos 15 años las tormentas subtropicales a las que se pone nombre (las más bravas) se adelantaron al 1 de junio en la mitad de los casos. Dos de ellas, Arthur y Berta, sucedieron en mayo.

Dice también que sólo en 2020 hubo 30 eventos de estos, y agotada la lista oficial de nombres de los meteorólogos (más corta aún que la de nuestro viejo Registro Civil), se las empezó a llamar con letras del alfabeto griego. Es la segunda vez en la historia que hay que echar mano del mismo.

El nivel marino mundial promedio creció 22,5 cm. desde 1880 a la fecha, y no tanto por derretimiento de masas glaciarias terrestres (que lo hay), como por vulgar expansión térmica. En grandes cantidades, el agua caliente ocupa más volumen de modo medible.

Y el fenómeno se agrava en rampa: 2/3 de ese aumento sucedieron a partir de los años ’70. El problema es que según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), vamos de cabeza a 1 metro más de altura promedio mundial en 2100, en el escenario más benigno. Y el problema del problema es que con el pelo de agua normal 30 centímetros arriba, las marejadas de tormenta de un huracán de clase 1, con vientos de 130 km/h, alcanzan la penetración tierra adentro de uno de clase 2, de hasta 177 km/h.

Y se pone peor, Su Señoría, porque los huracanes de ahora son un 15% más “llovedores” que los de los de los ’80, cuando se construyeron los edificios del Surfside, por esa ley de Clausius-Clayperon. Mire Ud., en 2017 el Harvey hizo caer 1000 milímetros de un saque sobre Texas y Luisiana. ¿Qué tal, un metro de agua, todo junto el mismo dia?

Y eso se debe en parte también a otro fenómeno, reciente y no explicado: en su pasaje de Este a Oeste y luego de Sur a Norte, a lo largo de esa huella con forma de J acostada que les es típica, los huracanes de ahora son más remolones, ergo, se quedan más tiempo sobre el mismo punto y por eso tienen más capacidad de daño. El Harvey, en 2019, destruyó la Gran Bahama porque con sus vientos de 215 km/h le pasó por encima a sólo 2 km/h, velocidad 3 veces inferior a la de un humano caminando.

En fin, que todo está más caliente, más jodido y más mojado, Su Señoría. I hereby rest my case, como dicen en Hollywood.