Estudiantes de La Rioja ganaron el Campeonato Nacional de Robótica 2021

El debate sobre el litio en Argentina

El litio volvió al centro de la discusión política luego que en la Cámara de Diputados de la Nació algunos miembros del bloque oficialista presentaron un proyecto de ley para declarar al metal “recurso estratégico”.

Esta propuesta, a la que consideran implica “nacionalizar” el litio, fue nuevamente rechazada por gobernadores y por funcionarios nacionales.

El proyecto de ley para declarar recurso estratégico al litio es impulsado por Marcelo Koenig, diputado nacional del Frente de Todos. El eje del proyecto es establecer un control a nivel nacional sobre la extracción y explotación del litio para fomentar su industrialización en el país. En declaraciones a Radio Gráfica, Koenig subrayó que la propuesta es que el recurso “no sea llevado afuera y pueda ser industrializado en la Argentina”. “El Estado no tiene que ser el único actor pero sí debe tener el control político y económico de un recurso estratégico como el litio”, dijo Koenig, que trabaja en este proyecto con las diputadas Carolina Moisés y Verónica Caliva, de Jujuy y Salta respectivamente. En las gobernaciones prima otra mirada sobre el recurso. «Este es un recurso provincial y continuará de esa manera. No se puede cambiar las reglas de juego porque de esa manera se desalentará la inversión en nuestra provincia. Por eso con Jujuy y Catamarca hemos formado la mesa del litio para contrarrestar cualquiera de estos intentos», declaró el gobernador de Salta, Gustavo Saénz. En la misma línea se manifestó el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. “No estamos de acuerdo con la declaración de minerales estratégicos ni con la nacionalización ni estatización de nada. El Estado tiene que promover ese enorme potencial y ponerlo en acto a través del esfuerzo de los inversores”, remarcó Hensel en un evento organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. La demanda mundial de litio y otros metales para la fabricación de baterías viene en ascenso y se ve reflejada en la llegada de inversiones al país. Ganfeng Lithium, la empresa de litio más importante del mundo, anunció que invertirá más de 580 millones de dólares en un proyecto de extracción en la provincia de Salta (sobre esta inversión informamos aquí). En mayo, la compañía canadiense Alpha Lithium firmó una carta de intención para adquirir un área de 3.800 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. La discusión por el “oro blanco” muestra las diferencias que existen al interior del Frente de Todos en torno a cómo industrializar el litio y no sólo exportar el recurso. Como ejemplo de este debate, existen en el país proyectos privados para ensamblar baterías pero no para fabricar las celdas. Éstas son el corazón tecnológico de las baterías y el insumo más difícil de desarrollar y fabricar a precios competitivos. China, Estados Unidos y Europa son los principales fabricantes de celdas del mundo. Las pocas baterías que se ensamblan en el país utilizan celdas importadas. El caso de la asociación entre Jujuy y la empresa italiana SERI es elocuente: la provincia proveerá de carbonato de litio extraído de sus yacimientos, la italiana producirá las celdas y las enviará nuevamente a Jujuy para el armado de baterías. Los fabricantes de coches eléctricos necesitan baterías a bajo costo para poder competir en precio con los vehículos a combustión. Alberto Fernández anunció a principios de año el envío de una ley de electromovilidad. Ante el Congreso, el Presidente habló sobre fomentar la fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos. El proyecto esta en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas afirmó recientemente que esperan enviarlo al Congreso en junio. Kulfas entiende que el país tiene posibilidades reales de ocupar roles en la cadena productiva e innovativa y no sólo como adaptador y receptor de tecnologías que se desarrollan en otros países. Afirmó “Si pretendemos discutir renta schumpeteriana con Alemania, China o Japón vamos a estar en dificultades. Ahora bien, si queremos entrar en determinados nichos incorporando tecnología ya desarrollada con aplicaciones específicas y los aportes que pueda hacer la red tecnológica nacional y la red productiva nacional, entonces tenemos un espacio para disputar”.China y Elon Musk: electromovilidad en la Ruta de la Seda

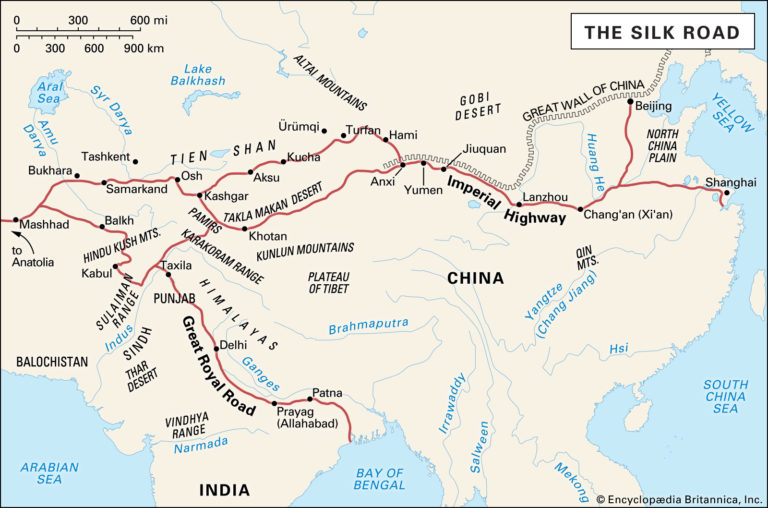

Tesla, la empresa de Elon Musk, instalará una estación «supercargadora» cada 190 kilómetros en promedio, a lo largo de 5.000 kilómetros a través de China. La primera estación se instalará en Zhoushan, una ciudad de la costa del Mar de la China Oriental que es cercana a Shanghai, y la última en Horgos, la ciudad que marca la frontera al este con Kazajistán.

En cada estación de carga de Tesla podrían cargarse 250 kilómetros de autonomía en 15 minutos. La compañía estadounidense ya tiene 840 estaciones de carga en China y más de 65.000 supercargadores repartidos en 310 ciudades del mundo.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NJCROBG6VNE25HYWV52QELN4GA.jpg%20420w) Para el gobierno de China, la contaminación ambiental es preocupante, por esa razón, impulsan el mercado de autos eléctricos con fuertes beneficios

Para el gobierno de China, la contaminación ambiental es preocupante, por esa razón, impulsan el mercado de autos eléctricos con fuertes beneficiosPara la empresa de Elon Musk, éste es un paso clave, ya que China es el país que compra más autos eléctricos del mundo, el mercado más creciente y más pujante, y donde Tesla está desarrollando su propio proyecto de un modelo eléctrico económico, que aspiran a vender masivamente.

Musk tiene pensado poner en funcionamiento este mismo año su nuevo centro de desarrollo en Shanghai, donde pretende hacer realidad ese auto eléctrico barato que tenga un precio de unos 25.000 dólares, gracias al nuevo diseño de baterías anunciado en septiembre durante el Battery Day. Se espera también que sea un modelo autónomo y que esté a la venta dentro de 3 años.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/QRH7STSRNZBONLE63UW53YCHAI.jpg%20420w) Tesla instaló una gran fábrica en Shanghai, en la que se esperan producir 500.000 autos por año. Desde su incursión en el mercado chino en 2015, Tesla triplicó sus ventas hasta los 1.000 millones de dólares en 2016, y esa misma cifra fue duplicada para 2017, cuando alcanzó los 2.000 millones de dólares.

Tesla instaló una gran fábrica en Shanghai, en la que se esperan producir 500.000 autos por año. Desde su incursión en el mercado chino en 2015, Tesla triplicó sus ventas hasta los 1.000 millones de dólares en 2016, y esa misma cifra fue duplicada para 2017, cuando alcanzó los 2.000 millones de dólares.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4QVDZPOIX5FMTCAGVWTVZOAUE4.jpg%20420w) .

.China impulsa la electrificación para bajar las emisiones; tiene un serio problema ambiental. Con una población de 1.400 millones de habitantes y algunas de las ciudades más contaminadas del mundo, el gobierno impulsa fuertemente los vehículos eléctricos.

Para los consumidores chinos, los coches eléctricos son más baratos a la hora de registrarlos y son significativamente más prácticos. A partir de 2016, las principales ciudades chinas han restringido el uso de autos con motores convencionales. Los automóviles con patentes terminadas en un número impar sólo pueden transitar en días impares, y los que tienen un dígito par, en fechas pares. En cambio, quién tiene un auto eléctrico, puede circular libremente.

Para 2025, China pretende que los vehículos eléctricos representen el 25% de todos los coches vendidos, y Tesla espera estar liderando esa tasa. Solo en 2020, en China se vendieron más de 1 millón de autos eléctricos, dentro de los cuales, Tesla compite con grandes compañías como Nio, o pequeñas marcas como Wuling.

La compañía californiana vendió solamente en mayo pasado, más de 33.400 vehículos en el mercado chino, un 30% más que sus propias ventas de abril 2021, cuando vendió unas 25.800 unidades. No obstante, algunos problemas de seguridad con sus vehículos podrían haber afectado a su imagen para el público chino y habrían provocado un descenso de las reservas de vehículos para los próximos meses.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YY4UBQ3KCNAF7NIJK5Z45W5YSM.jpg%20420w) Tesla es la marca de autos eléctricos líder en el mercado chino

Tesla es la marca de autos eléctricos líder en el mercado chinoEl emprendimiento de electrificar la Ruta de la Seda, tiene también una connotación social asociada a esa leve baja de pedidos. Pero no es un proyecto circunstancial ni apresurado, sino parte de un plan mucho más ambicioso de Elon Musk. El creador de Tesla hace un par de años viene mencionando la idea de trazar una ruta eléctrica que consiga unir Londres con Shanghai, con lo que la Ruta de la Seda, completaría casi la mitad de ese recorrido futuro.

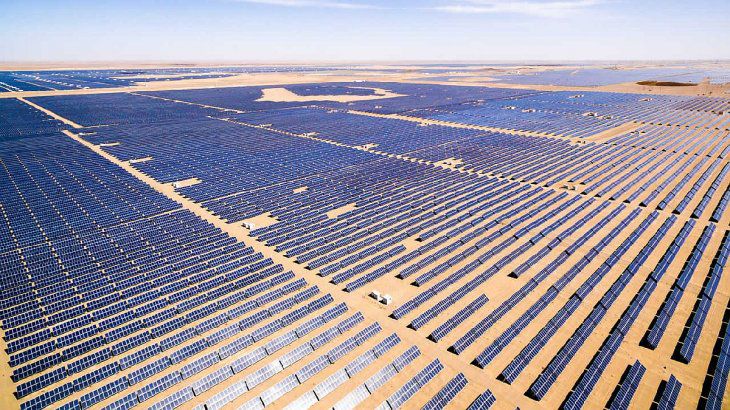

En su propio país, EE.UU., Las acciones del fabricante de autos eléctricos subieron 5.27% a 656.57 dólares cada una en el NASDAQ, luego que Elon Musk anunciara que se abrió su primera estación de recarga en China con sus propias instalaciones de almacenamiento de energía solar. El punto de servicio se sitúa en la legendaria Lhasa, ciudad-prefectura y capital de la Región Autónoma del Tíbet.Comentario de AgendAR:

Conviene tener presente que -por todos sus ambiciosos proyectos, y a pesar que su valorización en Bolsa supera a la de todas las grandes automotrices juntas, Tesla todavía vende muchos menos autos que cualquiera de ellas. Pero las presiones ambientales y sociales parecen indicar que el camino hacia la electromovilidad es de una sola mano. Si esto es así, nuestro país debe mirar con mucha atención la experiencia china. Porque la europea con los autos eléctricos no nos sirve a nosotros. No somos un país pequeño y densamente poblado. Sin llegar a las dimensiones del gigante asiático, somos el octavo o noveno país del mundo en extensión continental. El desafío que debe enfrentar aquí la electromovilidad no son los vehículos, sino la red eléctrica que deberá cargarlos.Una empresa argentina comenzará a desarrollar tests rápidos de antígenos para detectar Covid

La empresa Chemtest Argentina SA presentó su proyecto para desarrollar integralmente un producto para el diagnóstico rápido. Este kit se llamará CHEMSTRIP COVID19 AG y será capaz de arrojar un resultado a 20 minutos de la toma de la muestra sin utilizar equipamiento o insumos adicionales a los provistos en el kit, ni demandar un procesado previo de la muestra.

Así, el CHEMSTRIP COVID19 AG serías el primer test rápido para COVID-19 de diseño y manufactura íntegramente nacional. En su desarrollo ha participado la Universidad Nacional de San Martín. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), impulsa el desarrollo de este test de detección de SARS-CoV-2 basados en antígenos. Las ventajas de los métodos de detección de antígeno viral son su simplicidad y rapidez (menos de 15 minutos desde la toma de muestra hasta el resultado), que no requiere de equipamiento e infraestructura compleja ni de personal altamente calificado para su uso, y que no necesita de cadena de frío para su transporte y almacenamiento. Actualmente existen en el mercado varias pruebas rápidas de detección de antígenos virales, pero ninguna es producida en el país. Para llevar a cabo el desarrollo, Chemtest Argentina cuenta con la colaboración del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (IIB-UNSAM) y de la start-up BIOINNOVO con quienes están desarrollando antígenos recombinantes, sueros hiperinmunes y anticuerpos monoclonales para incorporarlos al test. Chemtest Argentina se creó en 2014. Hoy se especializa en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones innovadoras para la detección de enfermedades y desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ha sido capaz de desarrollar el test molecular de amplificación isotérmica ELA-CHEMSTRIP COVID-19 y el test serológico rápido CHEMSTRIP COVID-19 IgM/IgG. Una vez fabricado el CHEMSTRIP COVID19 AG, esta empresa producirá los tres tipos de test de detección de coronavirus que se usan actualmente: los serológicos, los moleculares y los de detección de antígenos.#OrgulloUNSAM Científicxs de @ChemtestLab y de la UNSAM desarrollarán el primer test de antígenos 100% argentino. La @agenciaidiar financiará al laboratorio para este método de detección de COVID-19. Abrimos hilo. pic.twitter.com/jvmW4MUkI0

— UNSAM (@unsamoficial) June 23, 2021

La tecnológica multinacional Accenture busca 1.200 puestos de trabajo en Argentina

La empresa de consultoría estratégica, servicios tecnológicos y externalización «Accenture» busca ampliar su planta laboral en la Argentina. Para eso, lanzó una búsqueda de 1.200 personas con el objetivo de cubrir puestos profesionales en diversas aéreas.

Accenture, con sede en Dublín, Irlanda desde 2009, es una de las compañías tecnológicas mas importantes, y en la actualidad tiene presencia en 120 países. En la Argentina, ofrece servicios de automatización, consultorías financiera y tecnológica, seguridad, estrategias de negocios y servicio de nube, entre otras áreas de relevancia. El edificio principal de su división local está en Parque Patricios, aunque no es necesario vivir en la Ciudad para aplicar a sus ofertas laborales, ya que el 95% de ellas contemplan el home office como modalidad alternativa a la presencialidad, lo que permite que concurse gente de otras provincias de país. Bajo el lema «Vení a trabajar al corazón del cambio», Accenture convoca a profesionales en áreas como finanzas, tecnología, RRHH, Big Data y Cloud, entre otros rubros. Dentro de está búsqueda, se apunta a profesionales sin experiencia y a jóvenes recién recibidos, que quieran comenzar su camino en el mundo laboral. «Buscamos recién graduados que estén preparados para unirse y aportar ideas a un equipo compuesto por las mentes más brillantes del mundo de la consultoría», especifica Accenture en la introducción a su programa de empleo joven, que abarca a un 40% de las búsquedas de la compañía. Asistente de HR, Analista HTR Nomina, especialista en impuestos, Consultor en comunicaciones, especialista en ciberseguridad, analista senior de beneficios y data architecht, entre otros, son algunas de los puestos que la gigante tecnológica busca cubrir en el país.Comentario de AgendAR:

No hay nada de nuevo en este anuncio, y precisamente eso es lo significativo. Sabemos que las cuatro principales consultoras en el mundo, Deloitte, PwC, EY y KPMG tienen presencia en la Argentina. Y todas están buscando personal. Es el único sector económico que no fue afectado por la pandemia, en el cual sigue faltando personal, que paga sueldos que le permiten vivir a un junior, y en el que las empresas soportan un 10% de rotación anual porque los empleados renuncian por puestos mejores. También debemos decir que las desgravaciones impositivas con las que el gobierno fomenta al sector no diferencian entre las pocas empresas que hacen desarrollos completos, y las multinacionales con largas cadenas de valor que sólo producen líneas de código sin agregación de valor local, lo que en el mundillo de Parque Patricios llaman «sojware». En junio de 2019 desarrollamos este tema en El Distrito Tecnológico de Parque Patricios: el PRO y las contras.Una presencia de Horacio González

Rafael Grossi: “La Argentina nunca compró centrales nucleares llave en mano»

ooooo

-La opinión pública argentina recibió la novedad de un acercamiento o acuerdo con Rusia que se inició en 2008 pero que en estos meses, a partir de la llegada de la vacuna Sputnik V, parece estar adquiriendo más vigor en relación a la posibilidad de que Rusia construya una central atómica en Argentina. En el mapa mundial de la energía atómica, Rusia es el principal actor en la comercialización de la energía atómica. ¿Representa una preocupación en términos de la proliferación nuclear indebida?

-No, de ninguna manera. Y me parece interesante que plantees esto desde la globalidad para ir aclarando el papel que juegan los distintos actores. La Federación de Rusia es un país líder en materia de energía nuclear con fines pacíficos. Al mismo tiempo, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y es uno de los cinco países reconocidos dentro del Tratado de No Proliferación de armas nucleares como poseedores de estas armas nucleares. Quiere decir que tiene una cantidad de perfiles diferentes que hay que distinguir. Por un lado, junto a los Estados Unidos, Francia, China y Gran Bretaña, tiene armas nucleares que han sido reconocidas internacionalmente.

-Son los 5 miembros del Consejo de Seguridad de ONU.

-Efectivamente. Hay algunos otros que tienen armas nucleares. Pero estos son los reconocidos en el Tratado de No Proliferación.

-Para reponer el contexto: ¿ese tratado rige desde 1970?

-Exactamente. Su posesión de armas nucleares es reconocida internacionalmente. Eso la define por un lado. Por otro lado, es un país miembro del OIEA y forma parte de todos los instrumentos internacionales de no proliferación porque si bien, por un lado, tiene armas nucleares, Rusia ha sido uno de los arquitectos, junto con las otras grandes potencias, de este orden mundial nuclear que apoya la no proliferación y trata de evitar, junto a los otros, que nuevos países accedan al arma nuclear. Dentro de esa arquitectura internacional, figuró allá por los años ’50 el establecimiento de un organismo internacional, que ahora dirijo, el organismo internacional con sede en Viena, el OIEA, que tiene muchas funciones pero una de las más importantes es justamente velar, a través de un sistema de inspecciones internacionales, por que el material nuclear que existe en todos los países, aquellos que tienen reactores nucleares para la generación de energía, no sea desviado a fines no pacíficos. De modo que Rusia, junto a los otros países, es un sostenedor de ese sistema de no proliferación.

-Se le reprocha a Rusia y al gobierno del presidente Putin una política de secreto en alguna áreas, una política contraria a ciertos mandatos de las democracias liberales de Occidente que tiene que ver con la protección de derechos humanos y libertades. ¿Ese tipo de matriz política de Rusia no impacta en el modo en que se lleva adelante el desarrollo nuclear en Rusia? ¿El OIEA no ha detectado que la política de secreto genera algún tipo de riesgo en la política nuclear de Rusia?

-No. Y quiero aclarar aquí: todas las consideraciones que hacés son de naturaleza política y me exceden como director general de un organismo dedicado a la parte nuclear. En la parte nuclear, la actuación de Rusia es de apego a la normativa internacional de no proliferación. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso con Rusia, con China, Gran Bretaña, Francia, EEUU, con todos los países que tienen armas nucleares, en el terreno de la no proliferación. Todo lo otro son consideraciones de naturaleza política que hacen parte del análisis político que te corresponde a vos y a los analistas políticos y a los propios estados que se relacionan entre sí.

En la parte nuclear, la actuación de Rusia es de apego a la normativa internacional de no proliferación.

-Planteaba esto porque Irán y el régimen que gobierna esa nación ofrece desafíos enormes en términos de la capacidad de control de su proliferación nuclear que tiene el OIEA. Por eso el régimen político pareciera estar determinando la posibilidad de efectivamente supervisar esa proliferación.

-Ahí tenemos un caso diferente e importante. Cuando uno analiza el caso de Irán, que es uno de los casos del que se ocupa más el organismo a mi cargo y está permanentemente preocupado e involucrado en todas las negociaciones y controles que tienen que ver con Irán, ahí tenemos una historia más compleja. En más de una ocasión ese país fue encontrado en abierta violación de sus propios compromisos en materia de no proliferación y por eso fue derivado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es el pasado. Ahora, en este momento, mientras nosotros hablamos, estamos en medio de un proceso negociador con Irán que tiene que ver con el posible retorno a aquel acuerdo que fue firmado en el año 2015 entre Irán, las 5 potencias (nucleares) más Alemania, lo que se llama el P5+1, para ponerlo en la jerga que se utiliza, para ver si se puede retornar a este acuerdo que fuera unilateralmente dejado de lado por el anterior gobierno de los Estados Unidos, lo que generó una retaliación o una respuesta por parte de Irán, que también empezó a dejar de cumplirlo. Este acuerdo es verificado por nosotros, los inspectores del OIEA. Ahora se está viendo si se puede poner de vuelta el trencito sobre los rieles y esto es bastante difícil.

-El OIEA ha denunciado la falta de información en relación a algunos lugares en Irán donde detectaron evidencia de actividad nuclear.

-Los países declaran sus actividades y nosotros verificamos, inspeccionamos que eso sea así. Ocurrió que tuvimos información de que había dos o tres lugares que Irán no había informado oportunamente en los cuales podíamos conjeturar que había habido actividad nuclear. Tuvimos un largo proceso de tira y afloje hasta que al final pudimos entrar ahí, pudimos acceder a esos lugares. Por supuesto no hay más instalaciones de ese tipo ahí. Pero el organismo cuenta con metodologías, métodos de investigación al estilo de una investigación forense y policial; tenemos maneras de ver lo que hay en un lugar. Encontramos trazas de uranio enriquecido en todos estos lugares. Esto hizo que abriéramos un proceso de consultas con Irán que por el momento no ha dado buenos resultados. Esperamos que los dé. Estamos en constante diálogo con ellos.

Ocurrió que tuvimos información de que había dos o tres lugares que Irán no había informado oportunamente en los cuales podíamos conjeturar que había habido actividad nuclear.

La geopolítica nuclear: Rusia y China en la Argentina

-En un lenguaje más común, el riesgo del desarrollo nuclear es por un lado la bomba nuclear y por otro lado, el impacto ecológico. Ahora en relación a la Argentina, la preocupación por el desembarco de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rusa, Rosatom, con la propuesta de vender reactores y centrales nucleares a la Argentina, ¿cuál es el tipo de preocupación en torno a eso? Si no es el riesgo de proliferación nuclear, ¿cuál es el riesgo de Argentina de aceptar ese tipo de tratados? En este caso es Rosatom y Rusia pero también está todo el debate en torno al acuerdo de Argentina con China por la nucleocentral eléctrica de Atucha III.

-La Argentina como un estado soberano, el gobierno argentino, definirá… y yo hablo de esto como un ex funcionario argentino; estoy acá como director general del OIEA, no tengo una intervención en esto. Pero si olvidamos el nombre Argentina y ponemos cualquier otro, te puedo decir que un país define con quién hace negocios en este terreno. El arribo de Rosatom no implica ningún riesgo. Esta es una decisión de tipo político. No hay muchos países que exportan reactores nucleares y básicamente coinciden con los grandes países: China, Rusia, Francia, Corea del Sur. No hay muchos. Entonces se negocia usualmente con algunos de ellos. Y la Argentina históricamente, su programa nuclear, por ejemplo Atucha I, Atucha II o Embalse… Atucha I y Atucha II son centrales alemanas. Ahora Alemania está abandonando la energía nuclear y por lo tanto la empresa que construía esas centrales, Siemens, no las hace más. La central nuclear de Embalse en Córdoba es una central canadiense. Lo que vos hacés es negociar. Rusia ha hecho una oferta. China ha hecho otra oferta. Lo que sí es válido y lo veo en muchos países del mundo, existen debates de si este proveedor o aquel proveedor pero si tu pregunta es si tu pregunta es existe algún riesgo, no, no existe ninguno.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/KQQQAR7LJJGV3P65B7WWEUUYRI.jpg)

El arribo de Rosatom no implica ningún riesgo. Esta es una decisión de tipo político.

-Cuando dice que no existe ningún riesgo, ¿se refiere a riesgos de seguridad por la calidad de esas centrales y en términos de proliferación nuclear armamentística?

-Efectivamente. Y en esto quiero ser muy cuidadoso porque aquí hay consideraciones comerciales y yo como director general no quiero aparecer como defendiendo, haciendo publicidad a una compañía o a otra, pero también debo ser muy objetivo y decir que desde el punto de vista técnico, esa compañía es el principal vendedor en el mundo. Le está vendiendo centrales a Turquía que es un miembro de la OTAN por ejemplo. A muchos otros países también.

-¿Estados Unidos le compra a Rosatom o a los chinos?

-No, porque Estados Unidos tiene una industria muy localizada. Tiene sus propias centrales, de Westinghouse, Bechtel, General Dynamics. No es un país que importe centrales nucleares.

Soberanía energética, ¿en riesgo?

-Ahora hay una discusión mucho más técnica pero que parece interesante para la Argentina y es si la compra a Rusia o a China de centrales nucleoeléctricas con reactores, el funcionamiento, el mantenimiento, el paquete completo y cerrado no condiciona de alguna manera la independencia energética de Argentina de aquí a futuro, de aquí a 60 años, porque ésa es la duración de los reactores… En términos de esta cuestión, las centrales nucleoeléctricas de Argentina, las que ya están funcionando, se basan en una tecnología que es de reactores de uranio natural y agua pesada. Y la tecnología que está ofreciendo China y Rusia son de uranio enriquecido y agua liviana. ¿Hay algo de preocupante en ese sentido que permita plantear la pregunta de si depender tanto de un proveedor internacional puede condicionar la independencia de la matriz energética argentina?

-Hay dos temas en lo que señalás. Por un lado, la línea tecnológica. Y por otro lado, lo que ha venido haciendo la Argentina y su potencial dependencia tecnológica. Con relación a la línea de tecnología –uranio natural y agua pesada o uranio enriquecido y agua liviana-, hay otros reactores. El 80% de los reactores en el mundo son de agua liviana y uranio enriquecido. La línea tecnológica que ha elegido la Argentina, que es muy buena, es la minoritaria. Y esto tiene que ver históricamente, y acá me pongo mi viejo y nunca abandonado sombrero argentino, con un debate de los años ’60, cuando la Argentina tuvo que definir qué línea hacía. En aquel momento, entre el gobierno del presidente Illia, cuando empiezan las primeras negociaciones, y luego con el presidente Onganía y luego es una central que inaugura el presidente Perón en los pocos meses de su última presidencia, en el año ’74, la primera central nuclear de América latina, la Argentina opta por eso justamente por este criterio de independencia y autonomía que es muy fuerte y está muy presente en la tradición tecnológica argentina, eso de no depender de nadie. Te dije lo primero, la línea tecnológica no implica un problema, vas por un lado o vas por el otro. Elegís un motor turbo o un motor tradicional de explosión.

-¿Tiene las mismas posibilidades de mejora?

-Tiene las mismas posibilidades.

-¿No es una mejor que otra?

-Son distintas tecnologías. Con relación a la dependencia, la Argentina ha tenido en sus negociaciones internacionales para comprar reactores una tradición de tratar de asegurarse la mayor cantidad de aporte local en la construcción de estas centrales. Yo ahora no soy parte del gobierno argentino y no te puedo decir en qué están esas negociaciones pero sí sé que en cada momento en que la Argentina se sentó, y yo en algún momento me senté con chinos, con muchos de ellos como argentino, siempre la Argentina puso sobre la mesa la importancia de su propio desarrollo tecnológico. Puesto de otra manera, la Argentina nunca ha comprado centrales llave en mano. Lo que ha buscado siempre es el desarrollo de su sector tecnológico y en particular, de su sector tecnológico nuclear que, no olvidemos, es una de las perlas en la corona argentina. Si bien Argentina no exporta centrales nucleares de potencia, exporta reactores de investigación, uno de los pocos países que lo hace. O sea que no me tiene muy preocupado porque conozco a los tecnólogos argentinos, a la gente que está a cargo de estos temas y normalmente, cuando estas negociaciones tienen lugar, estos sectores tienen un lugar en la mesa. Reitero, no debo opinar como argentino. Simplemente te aporto estos datos históricos de mi experiencia para decirte que no veo yo a la Argentina en un contrato que establezca una relación de dependencia o pasiva con relación a lo tecnológico nuclear por lo menos, que es lo que yo conozco.

-Otra de las cuestiones que se señalan es la preocupación de EEUU por este poder blando que Rusia y China han manejado muy bien en la diplomacia de vacunas y cómo eso, que antes de la pandemia era un poder blando comercial sobre todo en el caso de China, podría darse en el área nuclear. ¿Esta preocupación de EUU tiene que ver con una cuestión geopolítica por la influencia que estas grandes potencias pueden tener sobre América Latina o por una cuestión comercial en el campo del comercio de reactores internacionales? Porque usted aclaró que EEUU no importa pero tampoco exporta esa tecnología.

-Exacto. Es una pregunta que le tendrías que hacer a un norteamericano, no a mí. Cuál es la preocupación que ellos tienen.

-¿Y su mirada de experto cuando ve la información que circula?

-Mi mirada de experto es que hay un poco de todo. Es un gran negocio internacional, es un mercado muy lucrativo, relativamente pequeño, con pocos actores y también la cuestión geopolítica existe. Te diría que hay un poco de todo.

Brasil y su poder nuclear

-Va a tener un encuentro con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el tema de Brasil y el tipo de política nuclear que está desarrollando es un tema importante para la región. ¿Cómo definiría esa política? ¿La presidencia de Bolsonaro le está imprimiendo otro rumbo? Brasil ha desarrollado un submarino atómico: ¿eso es un indicio de algo?

-Eso tiene una continuidad. Si hay una decisión estratégica de carácter histórico en Latinoamérica ha sido cuando Argentina y Brasil decidieron no competir en materia nuclear y colaborar, trabajar juntos. Dejemos de lado las cuestiones económicas, las crisis de un país o del otro, la Argentina podría hacer un arma nuclear, y Brasil también, si quisiera porque tiene toda la tecnología para hacerlo. Estos dos países con el retorno de la democracia de los dos países, el presidente Alfonsín y el presidente José Sarney, y luego los que lo siguieron, decidieron que esto era una sinrazón y que Argentina y Brasil tenían que trabajar juntas y crearon un sistema de inspecciones recíprocas respaldado por el OIEA y comenzaron a trabajar juntos, de modo tal que ni en la Argentina ni en Brasil hay temores recíprocos de proliferación o de que el vecino haga el arma nuclear. Y esto ha sido un regalo que esa generación le hizo a argentinos y a brasileños para toda la vida porque no tenemos ese fantasma en la cabeza y podemos utilizar la plata para que la gente se eduque, coma y sea feliz y no construya armas. Ahora es indudable que Brasil con el presidente Bolsonaro ha dado un gran ímpetu a su programa nuclear y tiene un programa ambicioso de construcción de centrales nucleares y también de construcción naval nuclear. Lo importante es que Brasil haga todo esto de la mano de la OIEA. Es decir que todo lo que hagan ellos, y es lo que estamos trabajando y creo que muy bien, y mi viaje a Brasil creo que va a ser una confirmación de esa amistad y de esa profunda colaboración entre el OIEA y Brasil, va a ser también otra confirmación de eso. Lo importante acá es que todo quien trabaje en el área nuclear, porque es un área sensible y una tecnología sensible, lo haga bajo los controles debidos a través del OIEA. Si eso existe, la confianza existe, todo es posible. Cuando un país empieza a ocultar información, a retacear información, a no querer trabajar con el OIEA, ahí sí las preocupaciones empiezan a surgir y son justificadas. Estoy muy ilusionado con ese viaje y creo que es muy importante.

Ni China ni Rusia; ahora Bill Gates

-Una información muy interesante surgió en las últimas semanas en relación a Bill Gates, este innovador en el mundo económico, tiene desde hace 15 años una compañía dedicada a la producción de energía, Terra Power, y ahora se asocia con Warren Buffet y su Pacific Corporation para construir una central nucleoeléctrica en Wyoming pero usando otra tecnología, lo que se llama reactores avanzados, no basados en agua liviana sino basados en sal. Hay un debate en el mundo científico y algunos científicos sostienen que son más riesgosos que los reactores actuales, los de agua pesada o de agua liviana. ¿Cuál es su mirada y la mirada de la OIEA en relación a este tipo de reactores?

-Es una nueva línea que se está desarrollando en la cual Bill Gates ha demostrado un gran interés, demostrando las grandes posibilidades y el futuro que tiene la energía nuclear. Son reactores más pequeños, modulares. Los reactores que tenemos en la actualidad en general son grandes reactores del orden de los mil megavatios o más y las nuevas líneas tecnológicas apuntan a reactores modulares que puedan ser desplegados en locaciones remotas o en países en vías de desarrollo justamente para ampliar el mercado. Creo que es interesante porque demuestra algo que también está muy presente en los debates actuales acerca de la energía nuclear: hay una cierta narrativa que pretende que la energía nuclear es peligrosa o está desapareciendo. Como director general del OIEA, te puedo decir que es todo lo contrario. La energía nuclear está creciendo. Hay países importantes como Alemania que decidieron dejar de lado la energía nuclear y es una decisión muy respetable.

-¿El análisis del riesgo de esa energía es parte de esa decisión de Alemania?

-Exactamente porque son países que tomaron esa decisión luego de un accidente. En el caso de Italia fue después de Chernobyl. En el caso de Alemania, fue después de Fukushima. Pero la realidad es que la mayoría de los países, en este momento hay 42 países que usan la energía nuclear y hay muchos más que quieren acceder en África, en nuestra propia región, inclusive en el Golfo Arábigo. Parecería contra intuitivo pensar que estos países que nadan en petróleo lo hagan pero Emiratos Árabes Unidos acaba de inaugurar cuatro centrales nucleares, lo mismo en Turquía, en el Asia y China. Es un sector que va creciendo mucho y que es considerado como uno de los factores importantes para la descarbonización porque la energía nuclear es una energía limpia, no tiene emisiones de gases CO2 de efecto invernadero, y por lo tanto se ve como una alternativa interesante en el marco de las metas muy ambiciosas que nos hemos puesto todos, la comunidad internacional, para tratar de bajar las emisiones y lograr acercarse a las metas de los Acuerdos de París, que es de mantener la temperatura a 2 grados o por lo menos 1.5 grados por encima de los niveles de la época pre industrial. Ya es muy difícil.

La Argentina, como te decía, fue el primer país en operar una central nuclear en América Latina en 1974. A Brasil le costó 10 años más, fue en los años ’80s. La Argentina tiene por ende más de 50 años de operación de centrales nucleares y tiene también un regulador autónomo, la Autoridad Regulatoria Nuclear que es independiente de los poderes del estado que regula y está en estrecho contacto con el OIEA y regula el manejo de todas esas centrales.

Energía atómica, ¿la energía del futuro?

-Países como Alemania e Italia, democracias bien consolidadas –esta es una lectura política que corre por mi cuenta- contrasta con la enumeración de países que menciona, en términos de su fortaleza institucional, que están desarrollando la energía nuclear. Si no es riesgo de proliferación nuclear, el miedo de la mayoría de la gente es estos miedos que señalaba, y que de alguna manera está refutando, a los accidentes como del de Chernobyl o Fukushima. Se supo que después de 35 años, Chernobyl el núcleo que está encerrado bajo el sarcófago en el tercer reactor muestra señales de actividad. ¿No es ese un riesgo considerable en el desarrollo de la energía nuclear, la gravedad de los accidentes que se puedan dar?

-Dos cosas. Vos acabás de hacer un paralelismo entre energía nuclear y regímenes autoritarios. Creo que es equivocado. Estados Unidos, Francia… En Francia, de 10 bombitas de luz, 8 son nucleares. Bélgica, España, Brasil, la Argentina, Corea del Sur, muchos países europeos, República Checa, Eslovaquia, Suiza, estos son los países nucleares. Hay como una especie de narrativa que no se condice con la realidad. Y te reitero: yo no soy un lobista nuclear pero creo que hay que decir cosas de manera objetiva. Y con relación a los riegos de accidente son inherentes a cualquier tipo de industria. Lo que existe es la necesidad de tener una cultura de seguridad nuclear muy fuerte y es otra de las grandes funciones del OIEA. Mantener ese tipo de estándares. En el caso de Chernobyl, hace poco estuve en Kiev y luego también visitando Chernobyl. Fue un gran accidente. Por supuesto todo el trabajo de desmantelamiento o decomisionamiento de la planta va a llevar muchos años. Eso es lo que se está haciendo. No hay ningún riesgo de tipo radiológico. Hay un gran cobertor, una especie de gran sarcófago que se ha construido encima del reactor. Ahí está el OIEA trabajando junto al Banco Europeo de Desarrollo, junto a Ucrania en el desmantelamiento. Por supuesto fueron dos grandes accidentes y nunca hay que negarlos, hay que confrontar lo que fueron esos accidentes, porqué sucedieron y cómo se remedian sus situaciones. Eso también es lo que hace el OIEA.

-En la Argentina donde los trenes chocan por la mala praxis de los gobiernos, ¿cuán segura es la política nuclear y el funcionamiento de las centrales nucleoeléctricas?

-La Argentina, como te decía, fue el primer país en operar una central nuclear en América Latina en 1974. A Brasil le costó 10 años más, fue en los años ’80s. La Argentina tiene por ende más de 50 años de operación de centrales nucleares y tiene también un regulador autónomo, la Autoridad Regulatoria Nuclear que es independiente de los poderes del estado que regula y está en estrecho contacto con el OIEA y regula el manejo de todas esas centrales. Yo como director general del OIEA tengo plena confianza en el manejo de esas centrales y en la arquitectura institucional que vela por ellas desde que se iniciaron en el año ’74 pasando por todos los gobiernos que tuvimos en el medio, hasta la actualidad.

Salvarezza: «En dos meses podemos llegar a tener al 70% de la población adulta vacunada»

El ministro de Ciencia consideró además que hacia fin de año la población argentina podría estar «en las condiciones sanitarias, en relación a la pandemia, similares a las que se viven, por ejemplo, en Israel o en Francia».

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, afirmó que Argentina «está bastante cerca» de alcanzar el 70% de la población adulta vacunada contra el coronavirus y no es «nada descabellado pensar que para agosto o septiembre» se llegue a ese porcentaje, lo cual permitiría hacia fin de año tener «condiciones similares sanitarias -en cuanto a las precauciones a tomar- a las que se vive, por ejemplo, en Israel o en Francia». La posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño es algo que está «bastante cerca», dijo el ministro y afirmó que «hoy nos estamos acercando al 50% de la población vacunada con una dosis y se avanza al 15% con dos dosis» dentro del grupo etario de mayores de 18 años, que es el objetivo inicial a inocular y abarca a unas 30 millones de personas. «Teniendo en cuenta que estamos recibiendo en esta sola semana 4 millones de vacunas y, si el ritmo continúa, diría que no es nada descabellado pensar que para agosto, septiembre uno tenga alcanzada esa cifra», aseveró Salvarezza en un reportaje radial.«Deberíamos poder esperar un fin de año tranquilo«Estamos saliendo de la segunda ola -a pesar del incremento de los decesos- y estamos avanzando en la vacunación, y ese fue el escenario que tuvo Israel para llegar a una cierta normalidad», aseguró, por lo que, «en dos o tres meses se podría llegar a la inmunidad del 70% y uno debería esperar un fin de año tranquilo». En otro orden, consultado sobre la expansión de la variante Delta, aclaró que no circula en nuestro país. Sin embargo, advirtió que «hay que estar atentos» porque «es una variante que tiene mucha capacidad de contagio» y «ha avanzado rápidamente en el Reino Unido donde hay un aumento de casos, a pesar de una campaña de vacunación intensiva». En Argentina la segunda ola se desarrolló «con tres variantes, la Alfa, Gamma y Lambda, y ahora se está quedando la Gamma y la Lambda, las que conocíamos como Manaos y Andina», agregó. Este domingo el Ministerio de Salud informó que se detectó la variante Delta en un pasajero que llegó el 4 de junio desde Estados Unidos, en el tercer caso del que hay registro en el país, después de que en mayo hubiera sido detectada en dos menores que habían viajado desde París. La variante Delta, identificada originariamente en India, es una de las variantes de preocupación que se encuentran bajo vigilancia por las autoridades sanitarias nacionales por su mayor transmisibilidad. Sobre las personas que no cumplen con la cuarentena obligatoria al regresar del exterior, Salvarezza afirmó que se trata de una «irresponsabilidad», ya que «hoy en día gran parte de la seguridad de todos nosotros depende de que actuemos de forma responsable todos los argentinos», y confirmó que se iniciará una denuncia penal contra quienes no cumplan con el aislamiento previsto. La directora de Migraciones, Florencia Carignano, informó que el organismo que conduce ha iniciado 287 denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior y advirtió que esa infracción contempla penas de entre 3 y 5 años de prisión. Consultado sobre el tiempo de espera indicado para recibir la segunda dosis, el ministro Salvarezza explicó «La vacuna aplicada no vence porque ha generado respuesta inmune. Lo que sí es verdad que la cantidad de anticuerpos neutralizantes va decayendo lentamente. Así, no es un problema estrictamente de tres o cuatro meses, hay que aplicarlas en un tiempo adecuado».

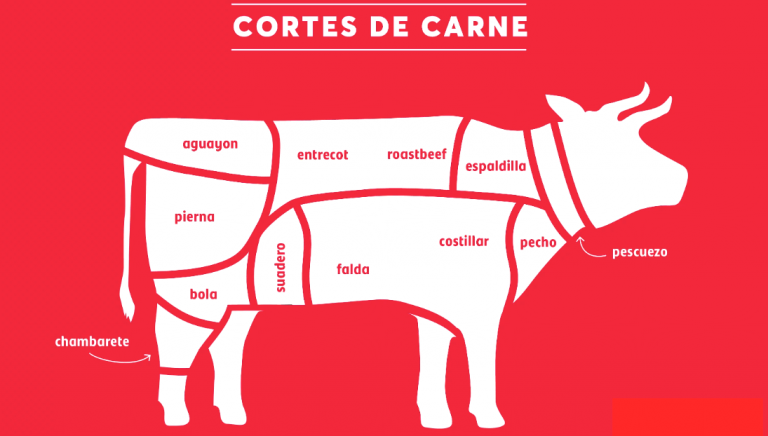

El gobierno anunció un Plan Ganadero. Cortes a precios accesibless y restricciones a la exportación

- Tira de asado – $ 359 por kilo

- Vacío – $ 499 x kg

- Matambre – $ 549 x kg

- Cuadrada / Bola de lomo – $ 515 x kg

- Tapa de asado – $ 429 x kg

- Carnaza – $ 379 x kg

- Falda – $ 229 x kg

- Roastbeef – $ 409 x kg

- Espinazo – $ 110 x kg (vigente en Precios Cuidados)

- Carne picada – $ 265 x kg

- Paleta – $ 485 x kg

Hoy 18:30. Jorge Argüello: MERCOSUR. Balances, oportunidades y futuro

En el marco de los 30 años de la firma del Tratado de Asunción y la creación del MERCOSUR, los departamentos de Abogacía y de Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE, la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN (MACC) y la Fundación Embajada Abierta llevarán adelante un seminario abierto de aprendizaje académico-profesional en la que participarán profesores de la universidad, académicos especialistas y ex funcionarios en un foro de reflexión?INVITACIÓN: Conferencia especial de @JorArguello sobre regionalismo MERCOSUR y ASEAN ?

— Embajada Abierta (@EmbajadaAbierta) June 22, 2021

?️En el marco del Seminario Abierto "30 años del Mercosur", organizado por @UADEoficial @EmbajadaAbierta @MercosurAseanCC

?Inscribite acá:t.co/MoI1HECn51 pic.twitter.com/SWtQ3IAQHk

¨El regionalismo, timón para un mundo de aguas inciertas¨

En esta oportunidad expondrá Jorge Argüello (Embajador argentino ante Estados Unidos de América). El evento se desarrollará el día Miércoles 23 de Junio a las 18:30 hs. Es necesario inscribirse previamente aquí.Velas inflables gigantes para impulsar buques mercantes y bajar la contaminación

Tal vez quienes no están en el tema no tienen presente que la inmensa mayoría del comercio internacional se realiza por barco. Por eso, el transporte marítimo es uno de los sectores que más consumo de combustible fósil utiliza para impulsar sus enormes buques.

Con la mira puesta en reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, existen diversas iniciativas que proponen sistemas híbridos que reduzcan el impacto en el medio ambiente. El fabricante francés de neumáticos Michelin ha presentado Wisamo, un llamativo prototipo que busca dotar de velas inflables a todo tipo de embarcaciones, desde enormes petroleros y barcos mercantes a embarcaciones deportivas y de ocio. El sistema, que proviene del acrónimo Wing Sail Mobility, es autónomo y está compuesto de una vela inflable y telescópica que se despliegan de forma automática para aprovechar el viento como fuente de propulsión sin costo alguno. De esta forma, Wisamo promete reducir de forma considerable el consumo de combustible de las embarcaciones, comparado con los buques que cuentan con un sistema tradicional de propulsión. A su vez, como cualquier sistema de velas, este prototipo puede orientarse para aprovechar al máximo el impulso del viento. El sistema de velas permitiría, se estima, reducir un 20 por ciento el consumo de combustible, y Michelin planea comenzará a probar en 2022 este prototipo en un buque mercante. Con un diseño distintivo, Michelin asegura que Wisamo está pensado para resistir las dudas condiciones meteorologicas de alta mar, como los fuertes vientos y las tormentas. En este tipo de situaciones, las velas inflables se pueden replegar sin problemas de forma rápida. A su vez, el mástil retrátil permite que los barcos puedan ingresar sin problemas a los puertos, además de pasar por debajo de puentes sin inconvenientes. Según su fabricante, el sistema de velas inflables permite mejorar la eficiencia de un motor de combustión de un barco hasta en un 20 por ciento. Michelin construyó un prototipo de vela de 100 metros cuadrados para realizar diversas pruebas y espera instalar este sistema en un buque mercante para 2022. Además de las velas inflables de Michelin, existen otras iniciativas de transporte sustentables como el velero Oceanbird de la firma sueca Wallenius Marine, que se propone cruzar el océano Atlántico con un prototipo que tiene un impacto ambiental mínimo, ya que promete reducir las emisiones en un 90 por ciento comparado con los actuales buques de carga.Las opciones de energía nuclear, a la luz del derecho ambiental. El caso a favor del CAREM

Laura Canale Abogada especializada en derecho ambiental

Nota de AgendAR: Notamos que la abogada Canale se refiere al prototipo del CAREM, de 32MWe, como si se tratara de la central comercial. Supusimos que nuestros lectores se encargarían de subrayar el equívoco. Y efectivamente, el ingeniero nuclear Carlos Gil Posadas, de la Gerencia CAREM de la CNEA, nos escribe lo siguiente: «La central CAREM comercial fue diseñada con 4 módulos de 120 MWe para generar, como mínimo, 480 MWe. No es una central de 120 MWe ni otra aún más chica, y por una cuestión de costos. El costo por kW instalado es bastante más caro para un CAREM de 120 que para uno de 480, y lo mismo el LCOE. «Canale dice: ‘Su mayor proyección (la del CAREM) con una generación de 32 MW es la de abastecer a poblaciones de hasta 120.000 habitantes alejadas de los grandes centros urbanos». Esto es impracticable por el costo del kW instalado. «El reactor de 32 MWe es un prototipo para testear la tecnología, nada más. Hay que tener un diseño estandarizado para bajar costos». Nos interesa la opinión de Gil Posadas porque trabajó dos décadas en el programa nuclear de Sudáfrica, país periférico como el nuestro pero -también como el nuestro- con un importante desarrollo propio de tecnología nuclear. Gil Posadas se puede imaginar un módulo de 120 MW del CAREM trabajando aislado de la red eléctrica en un sitio inaccesible pero de alta demanda eléctrica, como una industria electrointensiva, pero cree que el producto estándar es un reactor mediano de 4 módulos, conectado a la red nacional, y compitiendo mano a mano con todo otro tipo de máquinas (desde parques eólicos a otras centrales nucleares) por el costo nivelado de la electricidad, y ganándoles por goleada por la seguridad operativa, la disponibilidad 24×7, la bajísima huella de carbono, el escaso impacto paisajístico, etc. El target del CAREM -y coincidimos con Gil Posadas- no es un producto extraordinario para ubicaciones extraordinarias. Puede serlo, por supuesto. Pero básicamente es un producto innovador, mejor, más barato, más fácil de terminarse rápido y más seguro en ubicaciones comunes. Lo interesante de tener un prototipo tan chico, de 32 MWe, y un diseño industrial de 4 módulos que comparten 2 turbinas, es que la decisión final sobre qué se lleva cada cliente la tendrá cada cliente. No es una oferta rígida. Pero es una oferta industrial. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas es el Dr. Rafael Grossi, argentino, y le tiene mucha fe al proyecto. Nos acaba de escribir: «Si ponen el prototipo a funcionar, tienen 4 o 5 clientes en una semana». Añade: «Lo sé porque siento y escucho la demanda de muchos países en desarrollo por un reactor así».La economía post pandemia, el bitcoin y las burbujas

ooooo

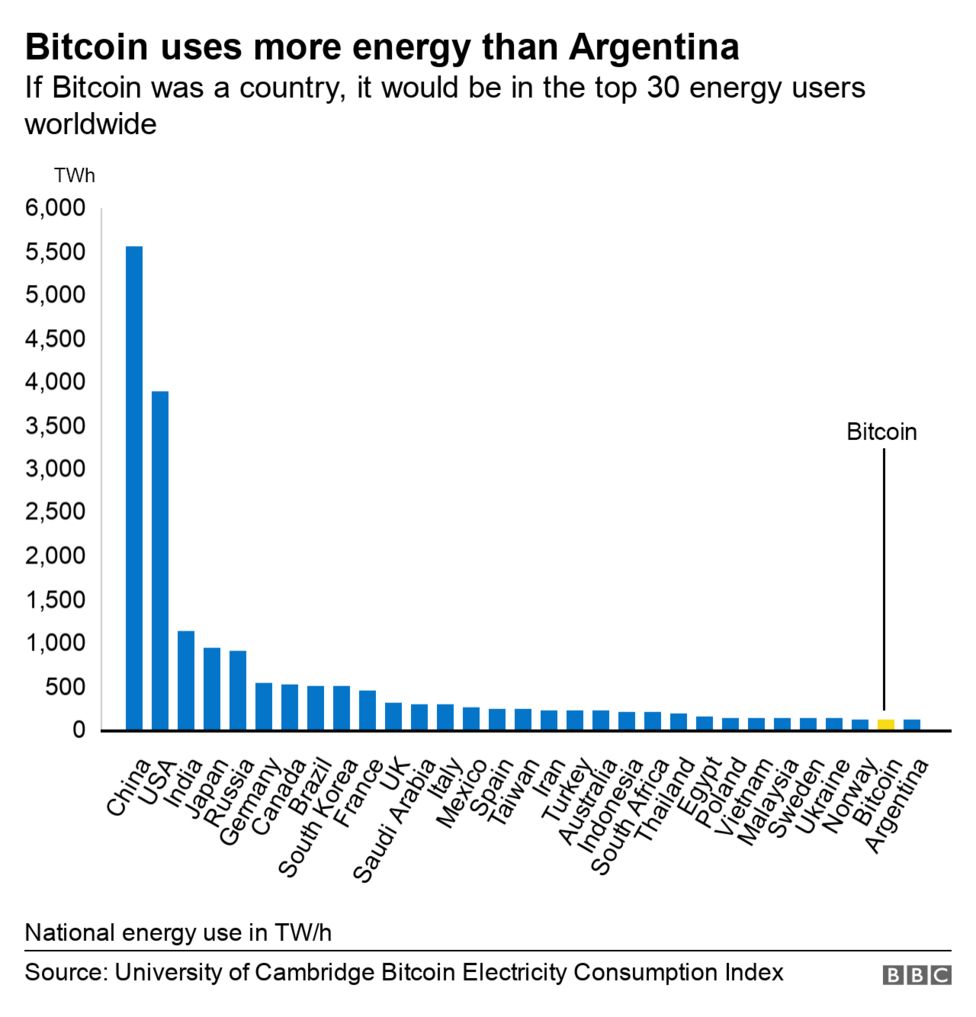

«PANDEMIA Y MÁS ALLÁ, LA INUNDACIÓN Alerta de burbujas y de su estallido en la postpandemia. Pero tal vez de la madre de todas las burbujas. El 10 de este mes, Cristina Criddle, especialista en TICs de BBC News, advirtió que “la minería de Bitcoins” (aclaraciones, después) hoy consume más electricidad que la Argentina. Y efectivamente, su gráfico indica que los complejos sistemas de verificación de esa divisa virtual acaban de superar los alrededor de 120 Teravatios/hora que consume la Argentina, y ahora sigue creciendo: si Bitcoin fuera un país, dentro de unos días estará bebiéndose entero el equivalente del consumo eléctrico de Noruega, y luego el de Ucrania. ¿Qué descalabros podrá dejar el estallido de esta burbuja, en la postpandemia?

Bitcoin es un caso extremo de otras burbujas, básicamente bursátiles pero incluso inmobiliarias, que se van inflando a contramano de la recesión casi mundial (China se siente exceptuada de todo bajón).

Los economistas prestamos atención a lo que se mueve a contracorriente de bienes y servicios reales, o sea: dinero, activos de refugio de valor, etc. En una caída casi vertical de la economía real, lo que se debe es pisar el acelerador del gasto público y de la emisión monetaria –o sea de la depreciación de dinero y bonos– para generar trabajo, desprenderse de los billetes, y consumir e invertir. Esto hoy lo hace –por fuerza ahorcan- hasta los gobiernos más conservadores y enemigos de la emisión.

Pero la actual depresión económica ha sido causada por una pandemia mundial, agravada por distintas e intermitentes cuarentenas. Y a diferencia de otras ocasiones, la enorme emisión de los gobiernos en 2020 fue poco keynesiana: no estuvo destinada a que la gente trabaje, consuma e invierta más, sino a lo contrario: a que se quede en casa y minimice contagios y muertes.

Para la lógica económica, eso es pisar a fondo el acelerador pero a la vez clavar frenos. Pero la lógica económica es parte y no toda la lógica de una sociedad, que en este caso ha priorizado criterios sanitarios.

Con el dinero recién impreso, y equivalentes de IFEs y ATPs criollos, distintos gobiernos pagaron bienes y servicios “esenciales” de la parte de la sociedad que se mantuvo trabajando. Pero quienes dentro de esta parte ahorraron, no tienen cómo dar salida a ese dinero en turismo, viajes, teatros, restoranes… ni reinvertir en emprendimientos inmediatos.

El dinero es un gran invento para mediar en intercambio de bienes y servicios. Funciona como una buena llave francesa en un taller mecánico: algo inespecífico para usar en casi todo. Y es no sólo esperable sino bueno que ese instrumento se desgaste en su trabajo: Keynes veía bien una inflación anual del 5%. No objetaba en absoluto el depreciar la herramienta de intercambio, aunque teniendo cortos a los financistas para que, precisamente, no fabricaran burbujas alcistas con, luego, corridas bajistas.

Sin embargo en los países que han debido emitir mucho, la gente ahora está queriendo escaparle al dinero, previendo acertadamente inflaciones fuertes. En EEUU, Trump imprimió cantidades inéditas de dólares (en vano, al menos según sus intereses). Le pasó lo mismo que a la parva de dólares inyectada por Macri en nuestro país vía endeudamiento: tampoco logró su reelección.

La consecuente devaluación yanqui está en marcha, ya causó aumentos de precios internacionales de los granos. Peor aún, cuando termine la pandemia, además de restartear su economía interna con inflación, el sistema financiero estadounidense desparramará cientos de miles de millones de dólares por el mundo.

Aunque Biden es más afín que Trump al sector financiero, es poco probable que inicialmente aumente las tasas de interés, porque eso dificultaría la recuperación y el “empleo pleno” (desocupación inferior al 4%), una de sus metas explícitas. De hecho los republicanos ya lo atacan por prometer otra ola de subsidios a parados para que se sigan quedando en sus casas: los muertos acusan a los degollados.

Son buenas noticias para Latinoamérica que contará, si aprovecha, con más dólares para insumos industriales; y para Argentina, que renegociará deuda a tasas bajas en una moneda depreciada. Sí, estimados, convendrá alargar las negociaciones con el FMI.

Habrá dólares que permitan revalorizar el mercado inmobiliario, en caída desde 2018, e incluso más de un tonto confundirá esa crecida con flotación y venderá antes de tiempo. Esperemos que no esté en el poder un gobierno argentino que, nuevamente, re–endeude y dilapide el arribo de divisas, sea como lluvia o sólo llovizna, en fugas y turismo exterior.

Quienes hoy tienen dólares sobrantes en EEUU están locos por gastarlos antes de que la emisión se traslade a precios. Pero mientras la pandemia dure no pueden. Eso origina comportamientos frenéticos, como las burbujas actuales a contramano de la economía real en Wall Street. Por eso también se reactivaron las criptomonedas.

Prometí aclarar por qué la criptomoneda fundadora, el Bitcoin, gasta tanta energía eléctrica. Michel Rauchs, investigador del The Cambridge Centre for Alternative Finance, dependiente de la Universidad de Cambridge, lo explica como algo tecnológicamente inmodificable:

La llamada “minería” del Bitcoin usa computadoras, generalmente especializadas, conectadas a la red de esta criptomoneda. Su finalidad: verificar mediante cuestionarios y adivinanzas que las compraventas de Bitcoins las hagan personas reales. Es un obstáculo a quienes quieran piratear en su favor las actas de transacción.

Eso genera una profesión: los “mineros” reciben pequeñas comisiones ocasionales en Bitcoins, en lo que se describe como una lotería. Para aumentar sus ingresos por minería, hay gente que llena hangares enteros de computadoras conectadas a la red Bitcoin 24×7, completando los cuestionarios de verificación.

El equipo de finanzas alternativas de la Universidad de Cambridge, usando distintas eficiencias de “minado” y un precio promedio nivelado de 5 centavos de dólar por kilovatio hora, llegó a la conclusión de que estos hangares consumen tanta electricidad como la Argentina, y contando. Rauchs prevé más consumo, y por ende quema de combustibles fósiles para sostenerlo, y denuesta de tipos como Elon Musk, el dueño de Tesla Motors, quien milita a favor –dice- de la economía real y contra –también dice- del recalentamiento climático. Musk valorizó el Bitcoin de tres modos: recomendándolo por Twitter como inversión apalancada, comprando U$ 1500 millones y aceptándolo como pago por sus autos eléctricos.

Detrás de los millones de inversores que corren adonde los guíe este tecnogurú New Age, se ve una búsqueda desesperada de compraventa de esas entelequias: toma de ganancias de unos a costa de pérdidas de otros, porque por el momento nadie puede revalorizar con solidez sus activos reales. El toquillo comprado por Musk sigue subiendo sin techo aparente.

Aclaraciones: no se trata de un problema de “capitalismo” en general. Se trata de un sector “esencial” valorizado que debe sostener a otro sector “no esencial”, y éste último resulta económicamente un lastre.

La arrogancia de “el campo argentino” en esta época, en la que un cultivador de hortalizas resulta más esencial que un equipo de mecánicos aeronáuticos, es parte de ese paquete. Por eso Alberto Fernández debió recular con amargura su pretensión de no exportar el 28% del maíz, algo que hubiera evitado la actual suba en carnes de pollo y cerdo. En los ’60 el dictador Juan Carlos Onganía, jamás cuestionado por la Sociedad Rural Argentina, atajó el precio interno de la carne vacuna poniendo cupo a su exportación. Nadie chistó.

Tras la pandemia ¿qué ruta seguirán los saldos de dinero hoy ocioso? Turismo -> aerolíneas y hoteles, gastronomía en primer lugar; seguidos por espectáculos y producciones artísticas, más las ramas industriales que esas actividades traccionan: transportes de personas, autopartes, combustibles, video, sonido, etc. Habrá reactivación en forma porque los salarios reales han caído, la inflación forzará a invertir y los gobiernos no querrán inicialmente contenerla, deseosos de reducir el desempleo y la pobreza.

Las inflaciones serán efecto posterior e inevitable de las cuarentenas. Todos los gobiernos, sin importar de qué persuasión económica, emiten alegremente y dejan crecer rampas bursátiles o las mucho más impresentables criptomonedas. Estas burbujas no pueden no estallar.

Cuando suceda, los neoliberales hoy destronados acusarán a quienes no son de su lana de haber desmanejado la economía, cuando sencillamente, a veces bien, a veces mal, sencillamente mitigaban el impacto de la pandemia, como todo el planeta. No faltarán quienes les crean.

Alerta de burbujas y de su estallido en la postpandemia. Pero tal vez de la madre de todas las burbujas. El 10 de este mes, Cristina Criddle, especialista en TICs de BBC News, advirtió que “la minería de Bitcoins” (aclaraciones, después) hoy consume más electricidad que la Argentina. Y efectivamente, su gráfico indica que los complejos sistemas de verificación de esa divisa virtual acaban de superar los alrededor de 120 Teravatios/hora que consume la Argentina, y ahora sigue creciendo: si Bitcoin fuera un país, dentro de unos días estará bebiéndose entero el equivalente del consumo eléctrico de Noruega, y luego el de Ucrania. ¿Qué descalabros podrá dejar el estallido de esta burbuja, en la postpandemia?

Bitcoin es un caso extremo de otras burbujas, básicamente bursátiles pero incluso inmobiliarias, que se van inflando a contramano de la recesión casi mundial (China se siente exceptuada de todo bajón).

Los economistas prestamos atención a lo que se mueve a contracorriente de bienes y servicios reales, o sea: dinero, activos de refugio de valor, etc. En una caída casi vertical de la economía real, lo que se debe es pisar el acelerador del gasto público y de la emisión monetaria –o sea de la depreciación de dinero y bonos– para generar trabajo, desprenderse de los billetes, y consumir e invertir. Esto hoy lo hace –por fuerza ahorcan- hasta los gobiernos más conservadores y enemigos de la emisión.

Pero la actual depresión económica ha sido causada por una pandemia mundial, agravada por distintas e intermitentes cuarentenas. Y a diferencia de otras ocasiones, la enorme emisión de los gobiernos en 2020 fue poco keynesiana: no estuvo destinada a que la gente trabaje, consuma e invierta más, sino a lo contrario: a que se quede en casa y minimice contagios y muertes.

Para la lógica económica, eso es pisar a fondo el acelerador pero a la vez clavar frenos. Pero la lógica económica es parte y no toda la lógica de una sociedad, que en este caso ha priorizado criterios sanitarios.

Con el dinero recién impreso, y equivalentes de IFEs y ATPs criollos, distintos gobiernos pagaron bienes y servicios “esenciales” de la parte de la sociedad que se mantuvo trabajando. Pero quienes dentro de esta parte ahorraron, no tienen cómo dar salida a ese dinero en turismo, viajes, teatros, restoranes… ni reinvertir en emprendimientos inmediatos.

El dinero es un gran invento para mediar en intercambio de bienes y servicios. Funciona como una buena llave francesa en un taller mecánico: algo inespecífico para usar en casi todo. Y es no sólo esperable sino bueno que ese instrumento se desgaste en su trabajo: Keynes veía bien una inflación anual del 5%. No objetaba en absoluto el depreciar la herramienta de intercambio, aunque teniendo cortos a los financistas para que, precisamente, no fabricaran burbujas alcistas con, luego, corridas bajistas.

Sin embargo en los países que han debido emitir mucho, la gente ahora está queriendo escaparle al dinero, previendo acertadamente inflaciones fuertes. En EEUU, Trump imprimió cantidades inéditas de dólares (en vano, al menos según sus intereses). Le pasó lo mismo que a la parva de dólares inyectada por Macri en nuestro país vía endeudamiento: tampoco logró su reelección.

La consecuente devaluación yanqui está en marcha, ya causó aumentos de precios internacionales de los granos. Peor aún, cuando termine la pandemia, además de restartear su economía interna con inflación, el sistema financiero estadounidense desparramará cientos de miles de millones de dólares por el mundo.

Aunque Biden es más afín que Trump al sector financiero, es poco probable que inicialmente aumente las tasas de interés, porque eso dificultaría la recuperación y el “empleo pleno” (desocupación inferior al 4%), una de sus metas explícitas. De hecho los republicanos ya lo atacan por prometer otra ola de subsidios a parados para que se sigan quedando en sus casas: los muertos acusan a los degollados.

Son buenas noticias para Latinoamérica que contará, si aprovecha, con más dólares para insumos industriales; y para Argentina, que renegociará deuda a tasas bajas en una moneda depreciada. Sí, estimados, convendrá alargar las negociaciones con el FMI.

Habrá dólares que permitan revalorizar el mercado inmobiliario, en caída desde 2018, e incluso más de un tonto confundirá esa crecida con flotación y venderá antes de tiempo. Esperemos que no esté en el poder un gobierno argentino que, nuevamente, re–endeude y dilapide el arribo de divisas, sea como lluvia o sólo llovizna, en fugas y turismo exterior.

Quienes hoy tienen dólares sobrantes en EEUU están locos por gastarlos antes de que la emisión se traslade a precios. Pero mientras la pandemia dure no pueden. Eso origina comportamientos frenéticos, como las burbujas actuales a contramano de la economía real en Wall Street. Por eso también se reactivaron las criptomonedas.

Prometí aclarar por qué la criptomoneda fundadora, el Bitcoin, gasta tanta energía eléctrica. Michel Rauchs, investigador del The Cambridge Centre for Alternative Finance, dependiente de la Universidad de Cambridge, lo explica como algo tecnológicamente inmodificable:

La llamada “minería” del Bitcoin usa computadoras, generalmente especializadas, conectadas a la red de esta criptomoneda. Su finalidad: verificar mediante cuestionarios y adivinanzas que las compraventas de Bitcoins las hagan personas reales. Es un obstáculo a quienes quieran piratear en su favor las actas de transacción.

Eso genera una profesión: los “mineros” reciben pequeñas comisiones ocasionales en Bitcoins, en lo que se describe como una lotería. Para aumentar sus ingresos por minería, hay gente que llena hangares enteros de computadoras conectadas a la red Bitcoin 24×7, completando los cuestionarios de verificación.

El equipo de finanzas alternativas de la Universidad de Cambridge, usando distintas eficiencias de “minado” y un precio promedio nivelado de 5 centavos de dólar por kilovatio hora, llegó a la conclusión de que estos hangares consumen tanta electricidad como la Argentina, y contando. Rauchs prevé más consumo, y por ende quema de combustibles fósiles para sostenerlo, y denuesta de tipos como Elon Musk, el dueño de Tesla Motors, quien milita a favor –dice- de la economía real y contra –también dice- del recalentamiento climático. Musk valorizó el Bitcoin de tres modos: recomendándolo por Twitter como inversión apalancada, comprando U$ 1500 millones y aceptándolo como pago por sus autos eléctricos.

Detrás de los millones de inversores que corren adonde los guíe este tecnogurú New Age, se ve una búsqueda desesperada de compraventa de esas entelequias: toma de ganancias de unos a costa de pérdidas de otros, porque por el momento nadie puede revalorizar con solidez sus activos reales. El toquillo comprado por Musk sigue subiendo sin techo aparente.

Aclaraciones: no se trata de un problema de “capitalismo” en general. Se trata de un sector “esencial” valorizado que debe sostener a otro sector “no esencial”, y éste último resulta económicamente un lastre.

La arrogancia de “el campo argentino” en esta época, en la que un cultivador de hortalizas resulta más esencial que un equipo de mecánicos aeronáuticos, es parte de ese paquete. Por eso Alberto Fernández debió recular con amargura su pretensión de no exportar el 28% del maíz, algo que hubiera evitado la actual suba en carnes de pollo y cerdo. En los ’60 el dictador Juan Carlos Onganía, jamás cuestionado por la Sociedad Rural Argentina, atajó el precio interno de la carne vacuna poniendo cupo a su exportación. Nadie chistó.

Tras la pandemia ¿qué ruta seguirán los saldos de dinero hoy ocioso? Turismo -> aerolíneas y hoteles, gastronomía en primer lugar; seguidos por espectáculos y producciones artísticas, más las ramas industriales que esas actividades traccionan: transportes de personas, autopartes, combustibles, video, sonido, etc. Habrá reactivación en forma porque los salarios reales han caído, la inflación forzará a invertir y los gobiernos no querrán inicialmente contenerla, deseosos de reducir el desempleo y la pobreza.

Las inflaciones serán efecto posterior e inevitable de las cuarentenas. Todos los gobiernos, sin importar de qué persuasión económica, emiten alegremente y dejan crecer rampas bursátiles o las mucho más impresentables criptomonedas. Estas burbujas no pueden no estallar.

Cuando suceda, los neoliberales hoy destronados acusarán a quienes no son de su lana de haber desmanejado la economía, cuando sencillamente, a veces bien, a veces mal, sencillamente mitigaban el impacto de la pandemia, como todo el planeta. No faltarán quienes les crean.

Aníbal Kohan

Wall Street Journal «América del Sur es ahora el foco global de la pandemia»

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la tasa de decesos diarios en Suramérica excede ocho veces a la tasa mundial. La región ya es de hecho el foco más importante de la pandemia.

Un informe elaborado por ese diario afirma que, de los 10 países con más alta taza de defunciones diarias por el coronavirus, 7 están en esta región. Entre los 12 países en los que está dividida políticamente la región meridional de América suman 970.722 decesos por la pandemia, más de un cuarto de los registrados a nivel mundial (3.868.790, según la Universidad Johns Hopkins). En cuanto a los casos registrados, los 31.615.256 de las 12 naciones suramericanas representan un poco más de la quinta parte con respecto a la cifra global (178.635.836). Según el diario estadounidense, la tasa de decesos diarios en Suramérica excede ocho veces a la mundial. En todo el continente se cuentan hasta la fecha 70.815.310 infecciones y 1.861.798 defunciones, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Las muertes en Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay

En Brasil, que el 20 de junio sobrepasó la cifra de los 500.000 decesos y en el que en promedio mueren cerca de 2.000 personas por día, se dan -según The Wall Street Journal– cinco veces más defunciones diarias por COVID-19 que en India, país que hace algunas semanas acaparaba los titulares. Al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no le hizo mucha gracia este lunes que la prensa le preguntara por las 500.000 víctimas mortales que ha dejado el virus en su país y espetó un «lamento todas las muertes». Brasil roza ya los 18 millones de casos de COVID-19, tras sumar 39.903 contagios en las últimas 24 horas, informaron ayer lunes fuentes oficiales. Otro de los datos sobresalientes que entrega The Wall Street Journal en su informe es que Argentina y Colombia, con cerca de 95 millones de habitantes sumados, están superando en tres veces los decesos cada 24 horas en toda África. En Argentina, donde el Gobierno del peronista Alberto Fernández ha tenido que implementar duras restricciones después de que el 27 de mayo se presentaran 41.080 casos, registró la semana anterior un promedio de 529 muertes diarias. Por su parte, en Colombia, donde ya se rebasaron los 100.000 decesos, los siete días anteriores arrojaron una media trágica de 594 defunciones, según la Universidad Johns Hopkins. El artículo del principal diario financiero mundial también detalla que Paraguay, con cerca de 7 millones de habitantes, 406.220 casos y 11.633 decesos por el coronavirus, registra 19 veces más muertes per cápita diariamente que Estados Unidos, lo que lo hace el número uno a nivel mundial en esa estadística. Este lunes, las autoridades paraguayas comenzaron la vacunación de las personas adultas de más de 50 años, en una nueva extensión de una campaña de inmunización que busca alcanzar a 4,7 millones de habitantes. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos, que se aseguró una cantidad enorme de vacunas de diferentes laboratorios para inocular a su población contra el COVID-19, donará más de 14 millones de dosis a una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría a través del mecanismo COVAX de la OMS. Esas dosis llegarán a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y otros países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En tanto, la falta de planificación y de orden estaría conspirando en contra de la vacunación en Venezuela, país al que algunas organizaciones y expertos señalan de poco transparente en cuanto a las cifras que otorga sobre el impacto del coronavirus. El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció que hay una «anarquía» en la programación de la vacunación contra el COVID-19. (Hemos reproducido la versión en castellano por la agencia alemana Deutsche Welle del original en inglés. Sólo agregamos que nos llama la atención que se omitiera mencionar la situación en Chile. Donde, pese a una importante campaña de vacunación, la pandemia también golpea con fuerza).Llegan dosis de AstraZeneca y Sinopharm y el ritmo de la vacunación se mantiene

Ayer lunes 21 a las 9:50 arribaron al aeropuerto de Ezeiza 1.139.000 vacunas AstraZeneca en un Boeing 767, de Latam Cargo Colombia. El principio activo había sido producido por la empresa mAbxience en la provincia de Buenos Aires. El proceso de envasado final de este lote se hizo en la planta AMRI de Albuquerque, EE.UU.

Con este cargamento, nuestro país ya recibió 21.806.145 dosis de las distintas vacunas contra la Covid-19 desde diciembre. Además, esta prevista la llegade desde China entre hoy y mañana de otros dos millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm transportadas en dos vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas y en otro vuelo comercial de Qatar Airways. Hasta el domingo, Argentina había recibido un total de 20.677.145 vacunas, distribuidas de la siguiente manera, según laboratorio y componente: 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2) 4.737.400 AstraZeneca (principio producido por Mabxience en la Argentina) 4.000.000 Sinopharm 1.944.000 AstraZeneca (mecanismo COVAX) 580.000 AstraZeneca (Covishield)Costos ambientales de la energía solar

Nicolás Deza aclara que el trabajo fue difundido por Harvard Business Review, y puede consultarse (el original, en inglés) aquí. Atención: Esta breve nota no es un cuestionamiento de AgendAR a la energía solar. Lo que hemos hecho con insistencia es recordar que, por su misma naturaleza, no puede ser la única fuente de energía en ningún sitio: depende de la presencia del sol; necesita otra fuente «de base», que pueda aportar sin interrupciones a la red. Por lo menos, hasta que sea posible almacenar electricidad en forma mucho más eficiente que con las baterías o los otros métodos actuales. Entonces, esta nota es un recordatorio de un hecho básico, pero que se omite en mucha literatura promocional: todas las fuentes de energía, incluso las renovables, tienen costos ambientales. Que deben ser tenidos en cuenta al planificar. No hay magia.El informe que Harvard acaba de publicar sobre basura generada por el descarte anticipado de paneles solares hará ruido. Según el modelo empleado, en 2035 "los paneles desechados superarían las unidades nuevas vendidas en 2,56 veces". El debate: quién/cómo se paga el reciclaje?

— Nicolás Deza (@NicolasDeza) June 21, 2021

Habla Martín Guzmán sobre inflación e impuestos

«Están dadas las condiciones para que, con algunos vaivenes, la inflación se vaya reduciendo». Bajo la consigna «Tranquilizar la economía» (y a los empresarios), el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló con los representantes más influyentes del sector empresarial del país, con un discurso fiel a su estilo conciliador.

(El título que elegimos en AgendAR puede parecer demasiado corto y general. Después de todo, una parte muy importante de la tarea de nuestro ministro de Economía es hablar con gobiernos, instituciones, acreedores e inversores del exterior. Pero, tal vez por eso mismo, en los últimos meses le quedó poco tiempo para explicar sus políticas entre nosotros. Es cierto que en esta ocasión el tema principal de su discurso fue la inflación, que no es el único tema de una política económica. Ni siquiera el principal. PERO, es el problema que, si no se soluciona o al menos controla, termina derrotando a cualquier política económica. Reproducimos entonces este resumen -hecho por una periodista bien predispuesta hacia el ministro, de una charla que dio ante directivos del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y de la Unión Industrial Argentina, es decir, los empresarios más poderosos de Argentina.)ooooo

El ministro planteó la visión del Gobierno sobre las problemáticas de la macroeconomía e invitó elegantemente a los empresarios a ser parte de la estrategia contra la suba de precios. Fue durante su participación como orador del evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). El encuentro generó especial expectativa por dos puntos centrales: por un lado, lo organizaba la entidad empresaria que encabeza el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que se manifestó públicamente en contra de muchas medidas vinculadas a la política antiinflacionaria. Además, la disertación fue horas antes de que se conociera el dato de inflación de mayo, que terminó siendo de 3,3%, un nivel aún alto pero desacelerándole con respecto a los últimos meses. En un recorrido por los principales temas de la agenda económica, el «profesional notable en términos académicos cuyos antecedentes le dan prestigio a todo el país» (de acuerdo a la presentación de Funes de Rioja) realizó un punto aparte para hablar de la inflación. Recordó que había anticipado que el índice de precios de marzo iba a ser el más alto, pero que iba a ir bajando «y eso ocurrió», aunque admitió que «todavía estamos en niveles por encima de lo que consideramos que macroeconómicamente factible». Atribuyó este fenómeno a la remarcación de precios que tienen más que ver con las expectativas de inflación que con la evolución real de las variables macroeconómicas, como por ejemplo la brecha cambiaria, que con una reducción de 150 a 70 desde octubre hasta hoy, redujo también las expectativas devaluatorias. Guzmán sostuvo que la inflación es un fenómeno multicausal que no se resuelve únicamente con política monetaria e hizo foco en cómo la inercia inflacionaria dificulta el ancla de los precios: «Desde el punto de vista macroeconómico podemos definir un sendero consistente de desinflación. Es decir, explicar cómo generar determinado nivel de divisas para resolver la política cambiaria, o bien la hoja de ruta para atacar la parte fiscal», explicó, para agregar que » las expectativas y la formación de precios sobre la base de ellas son importantes. Ahí se necesita un consenso colectivo. Si remarcamos precios en función de expectativas que no van, es posible que terminemos en un sendero muy alto que no le hace bien a nadie». Después remarcó la conducción responsable por parte de los sindicatos en este punto, y convocó a los empresarios a participar de ese comportamiento: «Acá la cooperación entre todos los actores de la economía, incluyéndolos a ustedes, es fundamental«.