La cumbre de Biden y Putin: «un frío deshielo»

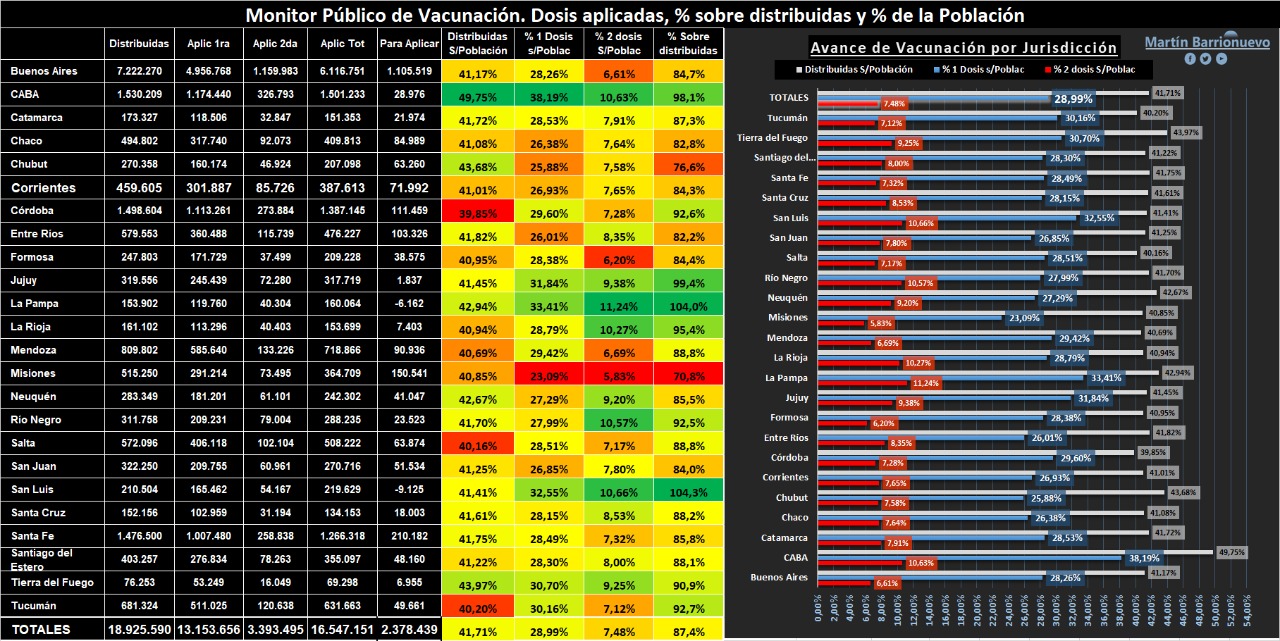

Cuatro argentinos de cada diez recibieron al menos una dosis de las vacuanas contra el covid

(Gráfico de Martín Barrionuevo @mmbarrionuevo)

Este septiembre no será el final de la pandemia. Pero puede ser el comienzo de su final

«Cuentan que cuando le preguntaron al abate Sieyès qué había hecho durante la revolución francesa se limitó a responder con una sola palabra: “Sobreviví”. Con muchas precauciones, y contando con un cierto viento a favor que puede virar, es la respuesta que podrían empezar a dar los argentinos a partir de septiembre, con la llegada de la primavera. Se trata de un dato que manejan las autoridades y expertos, incluso conscientes de la paradoja que significa esta estimación justo por estos días, en un momento crítico de la pandemia. Pese a todo, el ritmo de vacunación sostenido y la producción local generan esa perspectiva a mediano plazo.

En palabras de la ministra de Salud, Carla Vizzotti: “Septiembre llegará con algo de alivio, pero hay que cuidarse, porque la vacuna por sí sola no alcanza; sí es un horizonte temporal que nunca estuvo tan cerca”. Del mismo modo piensa su par en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós: “Es complejo anticiparse, pero tener un 40% de la población vacunada asegura menos contagios”. Hoy CABA está cerca del 35%. Desde la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, coincide en que septiembre podría marcar el principio del fin de algunas restricciones.

El avance de la vacunación, al 15-06-2021

|

Provincia |

Distribuidas total |

Aplicadas 1° |

Aplicadas 2° |

Aplicadas total |

|---|---|---|---|---|

| Buenos Aires | 7.539.070 | 5.005.008 | 1.193.828 | 6.198.836 |

| CABA | 1.578.409 | 1.189.260 | 327.884 | 1.517.144 |

| Catamarca | 180.727 | 120.060 | 33.031 | 153.091 |

| Chaco | 516.402 | 325.372 | 93.284 | 418.656 |

| Chubut | 270.358 | 165.112 | 47.641 | 212.753 |

| Corrientes | 459.605 | 308.135 | 87.739 | 395.874 |

| Córdoba | 1.527.404 | 1.130.356 | 285.779 | 1.416.135 |

| Entre Ríos | 604.253 | 366.963 | 119.240 | 486.203 |

| Formosa | 258.603 | 171.778 | 37.796 | 209.574 |

| Jujuy | 333.256 | 247.101 | 73.539 | 320.640 |

| La Pampa | 160.302 | 122.535 | 40.623 | 163.158 |

| La Rioja | 168.202 | 115.213 | 40.839 | 156.052 |

| Mendoza | 845.402 | 599.242 | 136.190 | 735.432 |

| Misiones | 537.850 | 296.624 | 74.812 | 371.436 |

| Neuquén | 295.249 | 183.402 | 61.265 | 244.667 |

| Río Negro | 325.158 | 212.766 | 81.043 | 293.809 |

| Salta | 597.696 | 411.540 | 104.378 | 515.918 |

| San Juan | 336.250 | 212.816 | 62.895 | 275.711 |

| San Luis | 219.704 | 165.848 | 54.175 | 220.023 |

| Santa Cruz | 158.756 | 104.585 | 32.527 | 137.112 |

| Santa Fe | 1.501.800 | 1.031.430 | 263.304 | 1.294.734 |

| Santiago del Estero | 420.757 | 278.434 | 80.825 | 359.259 |

| Tierra del Fuego | 76.253 | 54.268 | 16.643 | 70.911 |

| Tucumán | 714.924 | 516.903 | 121.227 | 638.130 |

| Totales | 19.626.390 | 13.334.751 | 3.470.507 | 16.805.258 |

Ese mensaje optimista, como siempre se ha dicho durante este año y medio de pandemia, requiere una llamada al pie que haga referencia a la incertidumbre biológica que podrían generar las variantes del virus. En particular, la variante Delta (o de la India), que afecta incluso en el verano boreal el levantamiento de las restricciones en Gran Bretaña: además de ser más transmisible (hasta el doble, según algunos expertos), puede avanzar en pacientes que tienen apenas una dosis de la vacuna más usada allí, AstraZeneca.

Como en muchos países, la estrategia argentina fue generar una masa crítica de vacunados al menos con la primera mitad del esquema probado en ensayos clínicos, por lo que es crucial contener esta variante.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/IXI2E66KWFBP3JCOU4HNFCKL4U.JPG)

Un virus que da sorpresas

“El virus nos sorprende todos los días. Es difícil prever qué puede pasar. Pero creo que si las vacunas siguen llegando a un ritmo constante y el porcentaje de personas con inmunidad aumenta, deberíamos ver una disminución progresiva de los casos”, coincide Rosana Toro, bioquímica y docente de Virología Clínica de la Universidad de La Plata y jefa de laboratorio del hospital San Roque de Gonnet. “Por supuesto que seguirán los cuidados de distanciamiento social que ya hemos incorporado y el testeo continuo para detectar casos. Esperemos que en septiembre, octubre tengamos un alivio”. Sin embargo, según su mirada, la circulación viral va a seguir. “No es que mágicamente el virus va a desaparecer”, afirma. Lo dicho: el que se quemó con Covid, ve una variante y llora.

“Probablemente será hacia fin de este año cuando podamos superar la epidemia en la Argentina, y es posible que al igual que otras infecciones virales, como el virus influenza, el SARS-CoV2 se transforme en una enfermedad endémica, que con el tiempo sabremos si requerirá una vacunación periódica, si irá disminuyendo su virulencia o si la inmunidad adquirida ayudará a que aquellos que contraigan nuevamente la enfermedad lo hagan con presentaciones más leves”, matiza por su parte Ana Victoria Sánchez, médica infectóloga del Hospital Alemán y miembro de las sociedades de infectología y de terapia intensiva (SADI/SATI).

Espejito, espejito

¿A qué llamamos el fin de la pandemia? ¿A bajar la tasa de muertes, a levantar restricciones, a llegar a la inmunidad de rebaño, a poder abrazarnos o, quizás, comer asados con familiares y amigos? Un poco de todo eso.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/FBPNEEA6TBFWNIWJ3ZYLCUWWNM.JPG)

Desde que empezó la crisis en diciembre de 2019 en China, Europa y el norte global funcionaron para los países de Sudamérica como un espejo que adelanta las diferentes situaciones: irrupción del virus, encierros, caída económicas, colapso de los servicios de salud, altísimas tasas de mortalidad, tratamientos fracasados y luego el inicio de la recuperación con las vacunas. En ese discurrir ya se ve la posibilidad de viajes y reuniones y la ausencia de barbijos para aquellos que tienen sus esquemas de vacunación completados.

“El impacto en el planeta es tremendamente asimétrico. Con distintas estrategias, Israel, Estados Unidos y Nueva Zelanda ya retornan a la normalidad, sin restricciones, con conciertos de rock o espectáculos deportivos con público. Y hay otros países colapsados como la India, y otros con récord de contagios”, dice Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología Buenos Aires.

“Concretamente, para que la pandemia termine se necesita de la famosa inmunidad de rebaño. Se pensó en 60 o 70%. Lo cierto es que ahora, por el índice de contagiosidad de la partícula viral, se requiere alrededor del 80% para que el R sea inferior a uno y la pandemia se detenga. Los vacunados tienen muchas menos chances de ingresar a terapias intensivas y transmiten menos la enfermedad que los no vacunados. Esto es en base a las variantes que tenemos ahora”, precisa Andersson, que también cree que la conjugación de más vacunas con el clima primaveral en el país ayudará a limitar la crisis.

Evolución de infectados en la Argentina

Carina Balasini, titular de la región CABA y Gran Buenos Aires de la SATI, prefiere un nivel de cautela mayor. Pone el foco en cómo se termine de inmunizar y en cómo funcionen las vacunas con la circulación de las distintas variantes. “Las predicciones ya vimos cómo se las lleva el viento. Pero esto, así, es la primera vez que pasa”, reconoce.

Cuando los casos disminuyan a un mínimo y las terapias intensivas vuelvan a su dinámica habitual, además del dolor por las más de 110.000 vidas que faltarán (cálculo al 1° de septiembre por parte de un instituto de la Universidad de Washington), quedarán diversas secuelas de dos años trágicos. Una es la enorme deuda psicológica y psiquiátrica que genera la pandemia en sociedades e individuos. Otra es la raíz de la pandemia: la relación rota entre humanos y naturaleza que hace a expertos suponer que la frecuencia de “una pandemia así cada cien años” podría ser cosa del pasado.»

Hoy jueves 17, a las 18 hs.: la experiencia INVAP

La Universidad Nacional de General Sarmiento informa que el jueves 17 de junio a las 18 hs. tendrá lugar la videoconferencia «Proyectos tecnológicos con impacto social: la experiencia de Fundación INVAP», a cargo de Verónica Garea, directora ejecutiva de la Fundación INVAP.

Se realiza en el marco del ciclo «Los desafíos de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en tiempos de pandemia» del Instituto de Industria (IDEI) de la UNGS. «Solemos percibir a la tecnología casi como un agente mágico que indefectiblemente mejora la vida de las personas. ¿Es realmente así? ¿Es tan fácil como parece implementar proyectos de base científica y tecnológica con impacto social? Fundación INVAP es una organización de impacto creada por la empresa INVAP que se propuso usar el enfoque de proyecto tecnológico en el campo de proyectos con impacto social. Ésta es nuestra experiencia», explica Garea. Se trata de la tercera conferencia del ciclo organizado por la Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y por el área de Ciencias y tecnologías básicas y aplicadas del IDEI. Es una conferencia virtual abierta, pero auienes quieran participar deben inscribirse en el siguiente formulario on line.

Un plan para reconvertir 4.000 oficinas céntricas en viviendas familiares

Hay un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que traza un polígono entre las avenidas Santa Fe, Independencia, Leandro Alem-Paseo Colón y Entre Ríos-Callao. Quizás no se apruebe. Pero ya incentiva otros, parecidos. Probablemente uno de ellos llegará a ser ley.

Con la llegada de las medidas de confinamiento y la expansión del trabajo remoto, el centro porteño dejó de ser el núcleo vital y frenético de la ciudad y se convirtió en lo opuesto: un paisaje casi fantasmal, un gran cúmulo de oficinas vacías. A más de un año del inicio de la pandemia la pregunta es si esa zona volverá a ser lo que era o si sobrevivirá a la crisis reconvertido en otra cosa. Por ejemplo, en un barrio residencial que le ofrezca una alternativa de vivienda a esa gran masa de inquilinos porteños expuestos a una oferta de alquiler cada vez más chica y más cara. Si bien la discusión ya estaba instalada en la agenda pública, en las próximas semanas comenzará a tomar una forma más concreta. El legislador Manuel Socías (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley titulado «Plan de recuperación del centro porteño» con el objetivo de reconvertir oficinas del centro porteño en viviendas de alquiler. Se espera que en las próximas semanas el oficialismo que responde a Rodríguez Larreta acerque su propia iniciativa, con más puntos en común que diferencias. El proyecto de Socías delimita un polígono territorial donde se aplicaría la normativa, trazado al norte por la avenida Santa Fe, al sur por la avenida Independencia, al este por Leandro Alem y Paseo Colón y al oeste por Entre Ríos y Callao.En ese área se estima que se podrían reconvertir en el plazo de 5 años entre 3.000 y 4.000 viviendas.“Se trata de reconvertir un stock físico que ya existe, que está plenamente construido y tiene todo el tendido de servicios públicos, que es lo más caro al momento de desarrollar un barrio nuevo”, explicó Socías. De acuerdo con el último informe de la empresa de bienes raíces Colliers, correspondiente a abril, la vacancia de oficinas continúa en su pico histórico, con 16,67%. Si se mira por zonas, en el microcentro asciende al 19% y en el “macrocentro sur”, a 26,57%. Incluso el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que conduce Jorge Ferraresi, está atento a la iniciativa y contempla la posibilidad de llevar esta experiencia a los centros urbanos de todo el país, con algunas variaciones. Una opción es que en vez de reconvertir las oficinas en viviendas de alquiler, se piense en unidades para la venta, que se puedan adquirir con algún esquema de crédito hipotecario. De acuerdo con el texto de Socías ingresado en Mesa de Entradas de la Legislatura, quienes tengan oficinas y estudios en esta zona y estén interesados en reconvertir sus propiedades podrán presentar un proyecto y obtener un crédito a tasa subsidiada para llevarlo a cabo, financiado con un fideicomiso de afectación exclusiva. Las viviendas deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con «una cocina y un baño de primera categoría como mínimo» y no tener menos de 27 metros cuadrados. Además, los propietarios se comprometen a finalizar las obras en los 180 días posteriores al otorgamiento del crédito, con la posibilidad de una prórroga por única vez de 60 días. La autoridad de aplicación prevista en el proyecto de ley es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, que debe crear un «Registro Integrado de Gestión de Alquileres» para inscribir tanto a los propietarios interesados como a los potenciales inquilinos. Por otro lado, se establecen prioridades entre las personas inscriptas para alquilar: familias con niños, niñas o adolescentes, familias monoparentales, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, víctimas de violencia de género y personas travestis y trans. Una vez abierta la convocatoria para la inscripción, y en base a esos criterios, la autoridad de aplicación propondrá a la persona propietaria tres candidatos para su vivienda, con la posibilidad de proponer otros tres si ninguno de los primeros es admitido. Como elemento adicional, el Gobierno porteño podrá oficiar de garante de los inquilinos que lo necesiten.

El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación contempla la posibilidad de llevar esta experiencia a los centros urbanos de todo el país, con un esquema de venta, no de alquiler.El Ministerio determinará también el «canon locativo inicial de los contratos», es decir, el valor del alquiler, que no deberá superar el 80% del valor de referencia del mercado. En el mejor de los escenarios, la transformación contribuiría a moderar los precios del alquiler (que aumentaron 71% en el último año), al generar una migración de sectores medios al centro, liberando unidades en otros barrios y descomprimiendo la demanda. El proyecto obliga a los propietarios que reconviertan sus propiedades a permanecer por lo menos seis años dentro del programa. Además de la tasa diferencial para la reconversión del inmueble, ofrece como beneficio eximirlos del pago del Impuesto Inmobiliario y ABL durante esos seis años y la posibilidad de extender ese régimen si permanecen luego dentro del registro. El proyecto también incluye beneficios para sostener los comercios de la zona, que serían esenciales en caso de que un mayor número de personas viva en la zona. Para eso se deja sin efecto la obligación de pago de Ingresos Brutos por 12 meses desde la sanción de la ley. Esta iniciativa del Frente de Todos fue bien recibida por el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, que tiene una visión similar sobre la necesidad de reconvertir el centro. De todos modos el oficialismo, que tiene mayoría y digita los tiempos de discusión, también está elaborando su propio texto sobre el tema. Habría consenso en los grandes puntos de la iniciativa y el mayor debate se podría localizar en la intervención del Estado en la gestión de los alquileres, aunque también sobre este punto hay propuestas similares dentro del oficialismo. Un horizonte posible es que la discusión se lleve adelante en julio, para aprovechar la oportunidad que ofrece la situación actual.

Comentario de AgendAR:

Este tipo de proyectos exigen una reflexión profunda, por su impacto den las ciudades donde se llevan adelante. Pero en principio nos parece una iniciativa positiva. El deterioro del microcentro es visible. La pandemia lo agravó mucho, por supuesto, pero ya había comenzado hace largo tiempo: la transformación de Lavalle, la antiguamente bella «calle de los cines» lo muestra. Sumar viviendas de clase media le dará una vitalidad distinta al microcentro y evitará que se transforme en algo similar al «downtown» de muchas ciudades de la Costa Este de los EE.UU., lugares sórdidos después de las 5 de la tarde.La Universidad Nacional del Litoral controlará la calidad del cannabis medicinal

Es un servicio destinado a toda la comunidad. Tiene por objetivo determinar la composición de los productos permitiendo un consumo seguro y eficiente. Comenzó a prestarse el 7 de junio.

La Universidad Nacional del Litoral, en el marco de sus políticas institucionales de investigación y compromiso con la salud pública, comenzó a brindar el servicio de control de calidad de productos derivados del cannabis. La prestación se realiza a través del Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos (LCCM) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL). Para quienes El servicio está principalmente dirigido a consumidores, cultivadores, productores solidarios y profesionales de la salud. Garantizará los controles necesarios para determinar la composición cuali-cuantitativa de cannabinoides en aceites, resinas, extractos, tinturas, cremas y otros productos; como así también el contenido de solventes que se utilizan en el proceso de elaboración de los mismos. Soluciones a la comunidad “Estamos realmente muy satisfechos de que la FBCB-UNL una vez más pueda brindar soluciones a la comunidad a través de un servicio tan esperado por profesionales de la salud, cultivadores, consumidores y agrupaciones civiles que los nuclean. Sabemos que los productos artesanales derivados de cannabis se utilizan satisfactoriamente para el tratamiento del dolor, náuseas, insomnio, ansiedad y la disminución de los síntomas de enfermedades de origen neurológico, por eso es necesario realizar un exhaustivo control de calidad de sus componentes», indicó Adriana Ortolani, decana de la FBCB-UNL. El equipo integrado por siete profesionales bioquímicos y licenciados en Biotecnología es conducido por Yamile Soledad Caro, María Silvia Cámara y liderado por Mercedes De Zan, directora del LCCM. El laboratorio se encuentra emplazado en el cuarto piso de la FBCB-UNL que está ubicada en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral y brinda servicios analíticos a la industria farmacéutica bajo un sistema de gestión de la calidad. Sobre la puesta a punto de este servicio, De Zan explicó: “Durante el proceso analizamos diversas muestras que demostraron tener composiciones y concentraciones realmente muy diferentes entre sí. En algunos productos adquiridos por internet, por ejemplo, encontramos sólo cantidades muy bajas de THC, cuando su rótulo indicaba ‘alta concentración de CBD’; tratándose por lo tanto de un producto fraudulento que no debería ser consumido. Cuando procesamos en cambio resinas y aceites obtenidos por productores de diferentes lugares del país, pudimos identificar y cuantificar hasta trece cannabinoides distintos, los cuales son en parte responsables del conocido “efecto séquito”, que potencia o modula el efecto de los cannabinoides principales. En estos productos hemos podido comprobar perfiles de cannabinoides muy diferentes en función de la variedad de planta empleada y del proceso de extracción utilizado. Por otro lado, controlar el contenido de solventes en los productos de procedencia dudosa es también importante para verificar que no contengan compuestos como metanol, benceno, tolueno y solventes halogenados que son de probada toxicidad”. En esta línea, la Directora del LCCM amplió: “La información que brindaremos sobre la composición de las muestras analizadas cromatográficamente permitirá entonces formular y utilizar los productos de una manera más segura y adecuada al tratamiento de cada patología, para lo cual recomendamos siempre el acompañamiento de un profesional de la salud especializado en el tema. Esperamos que este servicio redunde en beneficio de todas aquellas personas que han encontrado en el uso de los productos de cannabis una forma de mejorar su calidad de vida, accediendo a un tratamiento más estandarizado y seguro”. Cómo acceder al servicio Quienes deseen acceder podrán ingresar a la web oficial: www.fbcb.unl.edu.ar/controldecannabis/ . Allí encontrarán toda la información necesaria para saber cómo contratar el servicio, seleccionar qué tipo de ensayos se solicitan, cómo deben remitirse las muestras al laboratorio y el costo de las prestaciones. Para asegurar la correcta recepción de las muestras a analizar, el sitio cuenta con un protocolo que deberá seguirse para la preparación y/o entrega de las mismas. Finalizado el control de calidad solicitado el usuario recibirá un informe de análisis en su correo electrónico dentro de las dos semanas de recibida la muestra.Gran Bretaña aplaza un mes el fin de restricciones, ante el avance de la variante Delta

Boris Johnson anunció que con la variante «india» del virus los casos estaban creciendo a un 64% semanal y “en las zonas más afectadas” está duplicándose. La fecha de salida de las restricciones vigentes se posterga hasta el 19 de julio.

La variante Delta, detectada por primera vez en la India, obligó al gobierno británico a suspender la salida completa del confinamiento planificada para el 21 de junio. El primer ministro le pidió al pueblo “un último esfuerzo” al anunciar que la fecha, bautizada “freedom day”, se aplazaría por cuatro semanas. “Estamos viendo que no podemos simplemente eliminar el covid. Tenemos que aprender a convivir con él. Diariamente estamos más protegidos por las vacunas que reducen la transmisión y nos dan un alto nivel de protección ante el peligro de enfermedades graves y muerte. Pero todavía hay millones de jóvenes que no fueron vacunados y muchos ancianos y vulnerables que pueden sucumbir ante el virus”, explicó Johnson. “Es lógico esperar un poco. Para el 19 de julio las dos terceras partes de la población adulta tendrá las dos dosis”. El plan gubernamental busca completar el proceso de vacunación del grupo de entre 40 y 50 años y tener una dosis para todos los adultos de 18 años para arriba. Pero en esta carrera entre las vacunas y la variante Delta, el gobierno dejó en claro que no basta con el programa de vacunación: es necesario dosificar la interacción social, postergar el anheladísimo regreso a una elusiva normalidad. El primer ministro solo anunció dos excepciones para este freno a la reapertura social completa: las bodas y los velorios. “Las bodas estarán autorizadas con más de 30 personas siempre que respeten la distancia social”, dijo Johnson. Hay unas 50 mil bodas que fueron postergadas desde el comienzo de la pandemia, en algunos casos, más de una vez. La espera estaría tocando su fin. La apelación a la distancia social para cualquiera que haya visto «Cuatro bodas y un funeral» suena a una fantasiosa expresión de deseos. Los números de la estrategia La nueva variante Delta, que constituye hoy el 96% de los nuevos casos, es un 60% más contagiosa que la Alpha, más conocida globalmente como la cepa «británica», dominante durante la tercera ola este invierno. Entre el 2 y el 7 de junio se registraron en Gran Bretaña 37.729 contagios, un promedio de alrededor de 5.400 casos diarios. Este lunes, según la Public Health England, había subido a 7.742 casos, la cifra más alta de contagios en un día desde febrero. En este momento más de 41 millones de una población total de 67 millones han recibido la primera dosis, aproximadamente el 62% de la población británica: de este porcentaje más del 44% tuvo las dos inoculaciones. Es decir que quedan más de 20 millones que tienen que completar su proceso de inoculación, a lo que se suman unos 10 millones más, del grupo de 40 a 20 años, que no han sido vacunados. Los científicos calculan que la vacuna aplicada da un 33% de protección con una sola dosis y un 80% con ambas dosis. En teoría cuatro semanas más con las actuales medidas de restricción social, permitirían completar el proceso de vacunación con una amplia franja de la población e iniciarlo con otras 10 millones de personas esperando reforzar la defensa colectiva contra esta nueva amenaza que se identificó por primera vez en India y se ha detectado ya en 74 países.El Ministerio de Ciencia financiará la fase preclínica de una vacuna argentina contra el Covid

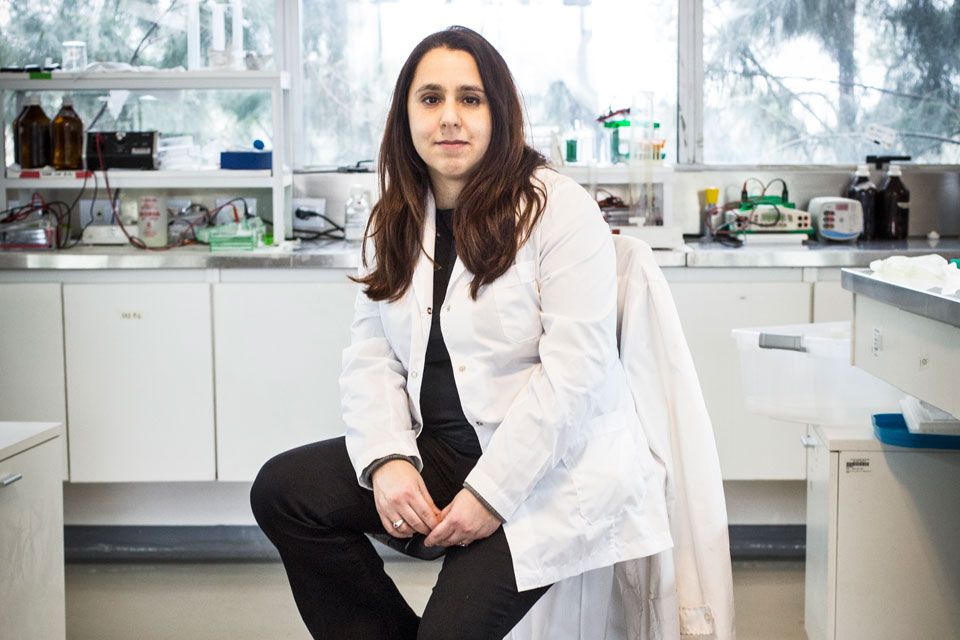

A través de la Unidad Coronavirus, el MinCyT aportará $ 60 millones para terminar la fase preclínica de la vacuna “ARVAC Cecilia Grierson”, de la investigadora Juliana Cassattaro y su equipo.

Esa vacuna es el primer proyecto seleccionado del llamado realizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en el marco de la Unidad Coronavirus, que integra junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET.Podrá utilizarse tanto como refuerzo de las vacunas actuales como para la inmunización primaria de personas no vacunadas.Dirigido por Juliana Cassataro, el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET está a cargo del diseño y desarrollo de “ARVAC Cecilia Grierson”, uno de los proyectos argentinos de vacunas contra el COVID-19. Forman parte del equipo: Dr. Diego Alvarez, Dra. Karina Pasquevich, Dra. Lorena Coria y la Dra. Eliana Castro, así como los becarios y becarias: Lucas Saposnik, Celeste Pueblas, Julieta Alcain y Tec. Laura Bruno. Su fórmula se basa en proteínas recombinantes, una tecnología que ya se aplica en las vacunas contra la Hepatitis B o el VPH. El conocimiento previo acerca de la seguridad de este tipo de vacunas, vuelven a la “ARVAC Cecilia Grierson” en una candidata posible a ser aplicada en bebés, niñas/os, adolescentes, personas embarazadas o inmunosuprimidas, como también en la población en general. Además, las vacunas de subunidades basadas en proteínas recombinantes son más estables y menos dependientes de la cadena de frío, lo que las hace más económicas, fáciles de producir y de distribuir. El grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras obtuvo dos prototipos de vacuna que en estudios en modelos animales demostraron capacidad para inducir muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes del virus y respuesta inmune celular T, en línea con los requerimientos actuales para vacunas que previenen la COVID-19. En este contexto, la Agencia I+D+i aprobó un apoyo de $ 60.000.000 para concluir la etapa preclínica de la realización de los ensayos de seguridad y capacidad inmune correspondientes y avanzar hacia las etapas clínicas que evalúen la seguridad y eficacia de las “ARVAC Cecilia Grierson” en humanos. De este desarrollo también participa la Fundación Pablo Cassará encargada de producir, bajo las «normas de buenas prácticas de manufactura», los antígenos seleccionados para las formulaciones vacunales. También colaboró en este proyecto el grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) dirigido por Matías Ostrosky para el desarrollo de los ensayos para medir anticuerpos neutralizantes. Un punto importante a tener en cuenta es que los fondos de la Unidad Coronavirus están destinados a concluir con la fase preclínica. La Fase III requerirá importes muy superiores. Pero inferiores a los que se gasta en la compra de vacunas, y muy inferiores a los costos de la hospitalización de los pacientes graves de covid.

Enrique Garabetyan

En Neuquén lo dan por hecho: nace YPF Litio

ooooo

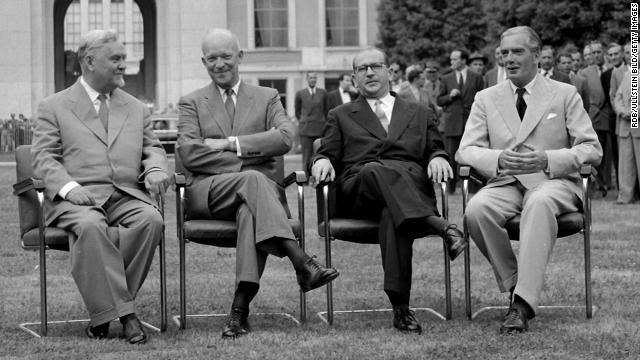

La petrolera YPF creó la empresa YPF Litio S.A. a través de la cual incursionará en el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación global y en particular para su industrialización como materia prima de las baterías de los vehículos eléctricos y las energías renovables. Fuentes de la compañía confirmaron que el directorio de la petrolera aprobó la creación de la nueva empresa que llevará el nombre de YPF Litio S.A, denominación que se gestionó ante la Inspección General de Justicia, lo que permitirá incursionar en un rubro largamente analizado desde la gestión del expresidente Miguel Galuccio, y la de su sucesor Miguel Gutiérrez. La iniciativa se convirtió en realidad ahora, a partir de la decisión del actual titular de la compañía, el santacruceño Pablo González, quien llevó adelante la creación de la nueva empresa del grupo, como parte de «la necesidad de ir preparándose para acomodar la industria a un nuevo tipo de energías, y hacerlo con una visión de futuro». González en la última reunión de directorio planteó que «se tiene que pensar en diversificar el horizonte de negocios» de la compañía lo que se consolida en la creación de la figura societaria en relación al litio, y que permitirá «sumar un horizonte de inversiones para los accionistas». «También se cuenta con el acompañamiento de las provincias productoras que están a disposición de YPF y creen que con el liderazgo que tiene en diversos rubros, no solamente la producción, es fundamental para llevar adelante nuevas figuras asociativas que diversifiquen el horizonte de negocios», explicó. El propio González aseguró que la iniciativa de creación de la nueva empresa «tuvo el acuerdo del presidente Alberto Fernández y de los gobernadores» de las provincias que cuentan con las mayores reservas de litio del país, entre las que se encuentran Jujuy, Salta y Catamarca. YPF Litio tendrá así parte de su misión enfocada en el sector extractivo, para lo cual tiene la experiencia necesaria no sólo por la actividad hidrocarburífera que desarrolla hace 99 años sino sobre la base de la división de minería a través de la Compañía de Inversiones Mineras S.A. (CIMSA) que acaba de absorber formalmente hace dos meses. Pero también avanzará en el proceso de investigación y desarrollo de los procesos variados de industrialización del mineral, lo que incluye la etapa final de producción de baterías de litio para la industria automotriz y de energías renovables, rubros de alto valor agregado para el mineral. Tal como viene ocurriendo en las grandes petroleras globales, YPF es «la primera empresa de energía integrada del país que ya está pensando en los desafíos que vienen, liderando la transformación energética a través de la utilización de renovables y la investigación sobre otras fuentes como el litio o el hidrógeno», explicaron en la compañía. La nueva área de trabajo seguirá la línea ya trazada por YPF Luz en el campo de la generación eléctrica, tanto en la operación de centrales termoeléctricas como en el desarrollo de las energías renovables, en las cuales cuenta con los proyectos eólicos de Manantuales Behr, Los Teros y Cañadón León. YPF también encabeza el consorcio de investigación y desarrollo del hidrógeno, iniciativa conocida como H2ar mediante la cual convocó a grandes empresas locales para convertir al país en productor a gran escala de hidrógeno obtenido a partir de energías renovables, un elemento clave en la transformación del sistema energético global. La decisión de YPF va a tono con el objetivo del Gobierno nacional de explotación del litio y su agregación de valor local de carácter estratégico como ventana de oportunidad de desarrollo de la movilidad sustentable, vinculada a la existencia de las reservas de litio en el país. Antecedentes El presidente Alberto Fernández anunció el 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el envío de un Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable durante el presente año, con la que se promoverá la producción local de vehículos propulsados con fuentes no convencionales. Ya en noviembre de 2014, bajo la gestión de Galuccio, YPF a través su Y-Tec (YPF Tecnología S.A.) firmó un convenio marco para la creación del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus aplicaciones, junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ia provincia de Jujuy, y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). En diciembre de 2016, Y-TEC firmó con la compañía italiana FIB-FAAM y la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado una carta de intención para avanzar en el estudio de factibilidad de la construcción de la primera planta de celdas de ion-litio de la Argentina, a lo que siguió en 2019 un acuerdo con la provincia de Jujuy para incrementar la cooperación en los desarrollos en torno al mineral. Ya en la actual gestión de Gobierno, en junio de 2020, el secretario de Minería, Alberto Hensel, admitió el interés en que YPF, en la que el Estado cuenta con el 51% de las acciones, abra una división para desembarcar en el sector minero y asociarse con empresas extranjeras, idea que conversó con el entonces titular Guillermo Nielsen, a través de Cimsa, la firma que la petrolera adquirió en 2013, para proveerse de las arenas silíceas que utiliza para la fractura no convencional. La Argentina, junto a Bolivia y Chile, pertenece al llamado Triángulo de Litio, en el que se concentra alrededor del 67% de las reservas probadas y cerca de la mitad de la oferta global Así, este mineral es considerado el el punto de partida para poner en valor el potencial que tiene el país: la dotación de recursos naturales, las redes de investigación y desarrollo, una industria automotriz con proveedores locales y regionales y una industria química de trayectoria.Cumbre Biden-Putin: hoy, en Suiza

Mañana, 16 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, será el primer encuentro cara a cara entre Joe Biden, como presidente de los EE.UU., y su par ruso Vladimir Putin. El mundo se está preguntando que resultará de esta cumbre. Pero en AgendAR creemos que hay una pregunta previa: ¿qué objetivo se planteó Biden al proponerla?

En el caso de Putin, no hay lugar para muchas dudas. El ruso se mantiene en el poder desde 1999, y el año pasado obtuvo un respaldo arrasador para las reformas constitucionales que propuso. Reformas gratas a un nacionalismo ruso tradicional y que además permiten que este presidente se pueda presentar por dos períodos más. Existe un descontento vocal y con capacidad de movilizarse, sobre todo entre los jóvenes, pero la mayoría de su pueblo lo vota regularmente en elecciones cuyos resultados no han sido cuestionados, ni siquiera por la oposición. En política exterior, ha anexado Crimea y ejerce una influencia considerable en Medio Oriente. Pero las sanciones de EE.UU. y las prevenciones de muchos países de la Unión Europea indican que le convendría disminuir la hostilidad con el socio mayor de la OTAN. Después de todo, ambas potencias no tienen conflictos de intereses entre sí -¿salvo el caso marginal del petróleo venezolano?- y no existe la competencia agonal que se da entre EE.UU. y China. Pero en el caso de Biden, hay un factor que conspira contra una cumbre constructiva, y es algo que los argentinos conocemos bastante: la política interna de su país. Ahí pesa el (mal) recuerdo del encuentro Trump-Putin de 2018 en Helsinki. En la conferencia de prensa conjunta que siguió a la reunión Trump provocó indignación en su propio país -especialmente entre los Demócratas- al aceptar abiertamente la palabra de Putin -por encima de las afirmaciones de agencias de inteligencia de EE.UU.– de que Rusia no interfirió en la campaña presidencial estadounidense de 2016. El hecho es que desde que asumió el nuevo presidente de los Estados Unidos, las relaciones con Rusia -y con China- han empeorado. Biden lo llamó «asesino» a Putin, y la prensa estadounidense ha difundido las sospechas que los ataques cibernéticos a instalaciones vitales se hacen desde territorio ruso. Ayer mismo, en otra cumbre previa de toda la OTAN se afirmó: «La reciente escalada militar masiva y las actividades de desestabilización en y alrededor de Ucrania han incrementado aún más las tensiones y socavado la seguridad». Además de la guerra de Ucrania, entre las amenazas que encuentra en Rusia la OTAN están su integración militar con Bielorrusia, las «continuas violaciones» del espacio aéreo de la organización, el despliegue de misiles en Kaliningrado, así como la «diversificación» de su arsenal nuclear. A lo que se suman sus «intentos de interferir en las elecciones» de los miembros de la OTAN, sus campañas de desinformación y su postura de «mirar hacia otro lado» respecto a los «cibercriminales» que actúan en su territorio. «No puede haber una vuelta a la normalidad» a las relaciones con Rusia hasta que esta demuestre que cumple con la legislación internacional, aseguraron. Al tiempo, también dijeron que se mantienen abiertos a mantener un diálogo abierto con el Kremlin. La Casa Blanca ya ha adelantado que Biden mencionará los ataques de ‘ransomware’ que presuntamente emanan de Rusia, además de la agresión de Moscú contra Ucrania, el encarcelamiento de disidentes y otros problemas que han tensado la relación. Los habituales voceros informales de Washington prometen una reunión «sincera y directa». Será difícil, entonces, para Biden, mostrarse ante el periodismo al finalizar el encuentro sonriente y proclamando su amistad con el ruso, como hacía Trump después de reunirse con el norcoreano Kim Jong-Un. Por lo pronto, el mandatario estadounidense tiene previsto dar una conferencia de prensa en solitario después de la reunión. A pesar de esto, hay otros factores. Biden parece decidido a concluir una larga carrera política como un presidente que deja su marca. Y recientemente se reunión con otro líder autoritario, Erdogan, de Turquía, y ambos países están encontrando nuevos acuerdos. A pesar que el estadounidense acababa de reconocer -el primer presidente de su país- el genocidio armenio. Sobre todo, hay un elemento inmaterial pero, creemos, va a pesar: la memoria de las cumbres entre las dos Grandes Potencias en la larga Guerra Fría. Ya no se dividen el globo entre sí, pero las reuniones de sus mandatarios despiertan atención y expectativas. Dentro de no muchas horas sabremos si están justificadas.

«Las pérdidas de las economías desarrolladas por el cambio climático duplicarán las que causa el covid»

Según una investigación de OXFAM, las siete mayores potencias industriales del mundo perderán U$S 5 billones al año para 2050 si las temperaturas aumentan en 2.6 ° C

Las economías de los países ricos tendrán una caída doble en sus economías, medida con respecto a la sufrida en la crisis de Covid-19, si no logran detener el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, sostiene esa investigación. Los países del Grupo de los Siete, reconocido por sus siglas como G7 -que reúne a las siete economías industrializadas más grandes del mundo- perderán el 8,5% de sus PIB al año, o casi U$S 5 billones serán borrados de sus economías, a lo largo de los próximos 30 años si las temperaturas suben al ritmo de 2,6 ° C. Este diagnóstico probablemente se cumpla, contra las promesas y las políticas de los gobiernos de todo el mundo, de acuerdo a una investigación conjunta de Oxfam- una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países bajo el lema de «trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento»- y la empresa Swiss Re Institute, la mayor reaseguradora del mundo . Las economías de las naciones del G7 se contrajeron aproximadamente un 4,2% en promedio durante la pandemia de coronavirus, y las pérdidas económicas de la crisis climática para 2050 estarían aproximadamente en la escala de significarles el sufrir una crisis similar dos veces al año, según la investigación. La economía de Gran Bretaña, según la política y proyecciones actuales, perdería un 6,5% anual para 2050 en comparación con el 2,4% si se cumplen los objetivos del acuerdo climático de París alcanzado por 195 países miembros en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre del 2015. Otras naciones se verán mucho más afectadas, incluida India, cuya economía se contraerá una cuarta parte debido a un aumento de la temperatura de 2,6 ° C, mientras que Australia sufrirá una pérdida del 12,5% de la producción y Corea del Sur perderá casi una décima parte del potencial económico de su producción. Los líderes de los países del G7 (Gran Bretaña, EEUU, Japón, Canadá, Francia, Alemania, Italia) y la UE se reunieron el viernes en el condado Cornualles, ubicado en la escarpada punta suroccidental de Inglaterra, para discutir la economía global, las vacunas Covid-19, los impuestos a las empresas y la crisis del clima. El modelo de la empresa de seguros Swiss Re tuvo en cuenta los impactos directos previstos del colapso climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, así como también los efectos sobre la productividad agrícola, la salud y el estrés por el calor. El economista Jerome Haegeli, director de la empresa Swiss Re, dice: “El cambio climático es el riesgo número uno a largo plazo para la economía mundial, y permanecer donde estamos no es una opción; necesitamos más avances por parte del G7. Eso significa no solo obligaciones para reducir el CO2, sino también ayudar a los países en desarrollo, esto es muy importante”. La empresa aseguradora descubrió que las políticas y las promesas de los gobiernos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aún siguen resultando inadecuadas para cumplir con los objetivos del acuerdo de París. Antes de la Cop26, Gran Bretaña pide a todos los países miembros que presenten compromisos más estrictos sobre el uso de carbono para cumplir los objetivos de París: limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 ° C, y preferiblemente a no más de 1,5 ° C, por encima de los niveles preindustriales. El límite inferior se encuentra cada vez más en peligro, ya que se pronostica que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán drásticamente este año, en el segundo salto de mayor registro consignado, debido al repunte tras la recesión del Covid-19 y al creciente uso de carbón. Danny Sriskandarajah, director ejecutivo de Oxfam GB, dice: “La crisis climática ya está devastando vidas en los países más pobres, pero las economías más desarrolladas del mundo no son inmunes. El gobierno de Gan Bretaña tiene una oportunidad única en una generación de liderar el mundo hacia un planeta más seguro y habitable para todos nosotros”.La industria farmacéutica local se posiciona en la cadena de producción de las vacunas contra el covid

El laboratorio que preside el empresario Marcelo Figueiras ya comenzó la producción de las primeras 500 mil dosis de Sputnik V. Sinergium, del grupo Sigman, avanza con un acuerdo para elaborar la Sinopharm. La prepaga Galeno compra acciones de Richmond.

Las empresas argentinos que ya participan en la cadena de producción de vacunas contra el Covid-19 -o planean participar- se mueven al ritmo de la segunda ola. Mientras este viernes 11 de junio el Laboratorio Richmond comenzó a producir la primera tanda de 500 mil dosis de la Sputnik V, la biofarmacéutica Sinergium Biotech -del grupo de Hugo Sigman- avanza en los detalles de un acuerdo con China para elaborar en el país la vacuna Sinopharm. Detrás de estos dos principales acuerdos, los actores centrales del sector de la salud apuestan al negocio, como Galeno, uno de los líderes en medicina prepagada que amplió su participación accionaria en Richmond. También comenzaron a moverse otras fichas en torno a una apuesta comercial y científica de miles de millones de dólares: la elaboración, la transferencia de tecnología, el envasado, la logística y la trazabilidad de las vacunas para combatir la pandemia. Por otro lado, aún no hay precisiones sobre qué porcentaje de la producción de vacunas realizada en Argentina será destinada a la población local. La hermética industria farmacéutica tiene pendiente rendir cuentas ante el Congreso. El martes pasado, los cinco proveedores que ya tienen contratos o convenios firmados con el Ministerio de Salud, citados «bajo apercibimiento de ley», faltaron a la cita con la comisión informativa convocada especialmente para que brindaran información sobre el estado de los acuerdos comerciales con el Estado y las demoras en las entregas.Argentina recibió el 35% del total contratado (20.677.145 vacunas), según datos de SaludDe las casi 59 millones de dosis contratadas a cinco proveedores entre octubre de 2020 y marzo de 2021, Argentina recibió el 35% del total (20.677.145 vacunas), según datos del Ministerio de Salud. Sólo dos farmacéuticas cumplieron con la totalidad de sus contratos: Sinopharm (China) y Covishield -otro nombre para AstraZeneca- (India), que contemplaban relativamente pocas cantidades de dosis (4 millones y 580.000, respectivamente). En los últimos cuatro meses, Richmond avanzó con el acuerdo con Rusia hasta concretar la elaboración de la vacuna Sputnik V en el país. De esta primera tanda de 500 mil dosis, una pequeña parte de esta producción se envía a la ANMAT, el organismo que debe autorizar la vacuna para inocular a la población local. Y otra pequeña porción viajará al laboratorio de Gamaleya, en Rusia, para el control de calidad. El resto de las 500 mil dosis quedará en el país, aseguran en Richmond. En la compañía, descuentan que estas vacunas serán destinadas a Argentina, en el marco del acuerdo comercial entre el Ministerio de Salud y el Fondo Ruso de Inversión. Después de los controles de calidad, la liberación de las vacunas para su aplicación podría demorar unos 15 días, según explicaron fuentes del proceso. “Las primeras semanas fabricaremos 500 mil dosis semanales”, afirmó el martes Marcelo Figueiras, presidente de Richmond, ante los miembros de las comisiones de Salud y Legislación General en la Cámara de Diputados.

Vizzotti anunció un nuevo contrato con Sinopharm para adquirir otros 6 millones de dosis. Sinergium, de Sigman, avanza para producirla en el país.El protagonismo de Sigman y su grupo farmacéutico escaló con el acuerdo de Sinopharm con la local Sinergium Biotech, la biofarmacéutica del multifacético empresario que elabora las vacunas contra la gripe, la neumocócica contra la neumonía y otra contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). “La vacuna de Sinopharm es similar a la de la gripe que se realiza en los laboratorios de esta compañía. Eso facilitará que el proceso de elaboración se pueda realizar íntegramente en Argentina, a diferencia de la vacuna de AstraZeneca, cuyo principio activo se fabricó en el país pero debió exportarse a México para su envasado, que requería un proceso especial”, explicó una fuente cercana a la empresa. En el caso de la Sinopharm, aún no está definido si la comercialización de la vacuna producida en Argentina será local o si las dosis de la planta de Sinergium deberán ser exportadas a China para su distribución comercial, confirmó una fuente que monitorea el acuerdo. “Ya se avanzó con China sobre lo técnico y resta acordar qué cantidades se podrán elaborar en el país, la disponibilidad de los insumos y otros aspectos”, agregó la persona consultada. La farmacéutica china ya envió 4 millones de dosis al país y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la llegada de otros 2 millones de dosis en junio y 4 millones más el mes siguiente, en el marco de un nuevo contrato. El acuerdo con Sinergium se realizó además en el marco de un convenio entre estados, Argentina y China. Las negociaciones con el gigante asiático son más amplias: Vizzotti firmó además la Resolución 2021-1671 que autorizó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa Cansino Biologics Inc., que permitirá avanzar con un acuerdo para adquirir 5,4 millones de dosis, según un comunicado oficial. Figueiras ya había mantenido una reunión privada de carácter informal con diputados y senadores de la oposición para brindar explicaciones sobre cómo Richmond consiguió el acuerdo de exclusividad para elaborar la Sputnik V en Argentina, según confirmaron tres fuentes que participaron del encuentro. Durante la exposición pública de Figueiras en el Congreso, el empresario les reiteró a los miembros de la oposición que cuentan con copia del acuerdo firmado entre su laboratorio y el Fondo Ruso de Inversión. Sin embargo, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (Juntos por el Cambio), insistió durante la exposición pública de Figueiras sobre dos de los puntos que habían conversado puertas adentro. Polledo le pidió explicaciones sobre movimientos de las acciones de Richmond en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Figueiras tiene alrededor del 40% de Richmond, por lo que es su accionista mayoritario, pero la compañía no tiene un accionista controlante, según la síntesis de su estado financiero ante la bolsa. Richmond emite en la bolsa el 17% de sus acciones. “El día 4 de febrero, el Presidente de la Nación visitó la planta de Pilar del Laboratorio Richmond, junto al Ministro (de Salud bonaerense, Daniel Gollán y otros funcionarios del Gobierno. Al día siguiente de esta visita, se produce un incremento de las transacciones registradas en el Merval de las acciones del laboratorio con una suba en el volumen operado de 8.000 a 1.557.001 transacciones”, planteó la diputada opositora. “¿Nos podría explicar qué pasó el 5 de febrero de 2021 para que se produzca ese salto en el aumento de volumen operado en las acciones de su empresa?”, preguntó Polledo El empresario respondió: “Fue una transacción que se hizo (por parte de) alguien totalmente ajeno a nosotros, un empresario que le compró (acciones) a otro” y “no tiene nada que ver con la visita del Presidente a la planta”. Figueiras no ahondó en detalles sobre los empresarios que protagonizaron la compra-venta de acciones. La transacción que generó interés fue protagonizada por Galeno, uno de los actores más fuertes de la medicina prepaga. A través de ese movimiento, Galeno compró más acciones de las que ya tenía en Richmond y concentró así el 10% de las acciones de la compañía que cotizan en el mercado. Unos tres meses más tarde, “el 21 de abril, se anunció la producción de 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V realizadas por Richmond (para enviar a Rusia y realizar el control de calidad) y, desde entonces, las acciones de su empresa cotizaron en alza, alcanzado una suba del 33% en una sola rueda”, dijo la diputada Polledo. “El mercado de capitales argentino es chico y somos el único laboratorio nacional que cotiza en bolsa”, respondió Figueiras en el Congreso. En Diputados, el presidente de Richmond agregó que la compañía de logística Andreani -que también distribuye vacunas que llegan del extranjero- “se ha acercado” al laboratorio para ofrecer sus servicios y distribuir con la apropiada cadena de frío la Sputnik V local. Figueiras también mencionó acercamientos de la empresa Accenture, que “nos va a ayudar con la trazabilidad” del producto. La Sputnik V que comenzó a fabricarse en Argentina se envasa en la planta del laboratorio MR Pharma, en Tortuguitas, que se especializa en medicamentos hormonales inyectables y, como muchas compañías del mercado, suele operar como tercerizada para grandes laboratorios nacionales y extranjeros. La empresa es dirigida por los hermanos Nicolás y Sebastián Martínez Ríos. “Es una planta que alquilamos, que fue cedida patrióticamente por los hermanos Martínez Ríos, que han suspendido tareas que podían realizar dejando (de lado la posibilidad de tener) otros ingresos más importantes”, informó Figueiras en el Congreso. “Ellos podrían estar facturando mucho más dinero (envasando otros productos médicos), por eso fue un acto, a mi criterio, patriótico”, afirmó el presidente de Richmond. Por alquilar su planta y suspender parte de su producción para ceder una porción de sus instalaciones al envasado de la Sputnik V, MR Pharma se quedaría con alrededor de medio dólar por vacuna producida en el país, según informó una fuente del mercado al tanto de las negociaciones. El envasado de una vacuna no es sólo la introducción del insumo en un franco. Es un proceso mucho más complejo que requiere de la esterilización y aislamiento de un área de la planta de producción y personal y equipamiento específicos. En el caso de la Sputnik local, la inversión fue realizada por Richmond pero en instalaciones de MR Pharma, informó Figueiras a la comisión de Diputados. “Si MR Pharma destinara esa línea de producción a envasar agua destilada para un gran laboratorio ganaría tres veces más que envasando la Sputnik V”, afirmó la misma fuente consultada. Sin embargo, la apuesta es un negocio millonario a futuro: una porción del envasado de vacunas contra el Covid-19 a gran escala. “Aunque Richmond ponga a funcionar su futura planta, con capacidad para supuestamente producir unas 500 millones de dosis, es muy probable que no dé abasto para envasar la totalidad de las vacunas y los hermanos Martínez Ríos conservarían el negocio por el que ahora ceden parte de sus ganancias”, explicó un conocedor del mercado farmacéutico local al tanto de acuerdo. La posibilidad de envasar la Sputnik en el país dejó dudas sobre si Sigman podría haber hecho lo mismo con la vacuna de AstraZeneca y eso hubiese evitado las demoras. Un actor del mercado que conoce de cerca el proceso de la vacuna de Oxford explicó que los procesos de envasado de la AstraZeneca serían mucho más complejos. “Requiere un filtrado especial realizado por un insumo compuesto por cuatro piezas y esterilización por radiación. Sólo dos fábricas en el mundo elaboran ese tipo de filtro y México no pudo conseguirlo a tiempo porque no había disponibilidad”, explicó la fuente. “Si la hubiesen envasado en el país, hubiesen tenido el mismo problema y las mismas demoras para entregar las vacunas de AstraZeneca”.

633.000 computadoras para «Juana Manso», la continuidad del plan Conectar Igualdad

Después de 4 años, volvieron a producirse computadoras en Argentina. Es en el marco del programa Juana Manso, una continuidad del Conectar Igualdad. El Estado invertirá $ 20 mil millones en la compra de 633 mil computadoras para estudiantes.

Las 8 empresas que obtuvieron la licitación invirtieron más de $ 500 millones para adecuar las plantas y las líneas de producción, y se espera la creación de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos, según estimaciones del Gobierno. El objetivo empresarial será volver a abastecer el mercado interno, pero para eso aguardan un cambio en los aranceles de importación. A partir del 2017, las computadoras dejaron de fabricarse en el país. “Los fabricantes se volvieron importadores”, contó una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Los motivos tuvieron que ver con un cambio en la política de comercio exterior durante el gobierno anterior. “La fabricación informática que se hacía en distintas partes del país dejó de hacerse en abril de 2017, cuando el arancel se llevó al 0%”, contó Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas de Electrónica (AFARTE). “Siempre se pensó que, sacando los derechos de importación, iba a generar un efecto virtuoso en la economía y los precios. Fue un fracaso. El Gobierno dejó de recaudar estos derechos, se perdieron 6.000 puestos de trabajo, los precios son escandalosos y la importación insume dólares”, afirmó Luis Galli, presidente de Newsan, sobre el arancel 0. La empresa invirtió 1,5 millones de dólares para reiniciar la línea de producción de computadoras en Tierra del Fuego, y empleará a 100 personas. “Por ahora comenzamos a fabricar las computadoras del plan educativo”, aclaró Galli. “Nos encantaría volver a producir las de consumo, porque mi visión es que Argentina necesita industria para generar puestos de trabajo calificados, pero no hay industria que pueda competir contra un producto final con arancel 0%”, agregó. En la misma línea, la inversión en la compañía BGH, de más de 1 millón de dólares, también apunta a que vuelva la fabricación local de consumo masivo. “La producción hoy es para un programa con impacto social, para que los chicos tengan acceso a la escuela. Pero la inversión fue importante, porque apostamos a que la producción tenga continuidad, ir a la fábrica y ver de vuelta todo el movimiento es muy gratificante”, contó Juan Ponelli, CEO de Positivo BGH, que contrató 150 nuevos empleados. Para que haya continuidad, planteó que debería modificarse la política arancelaria: “El 0% es una política de excepción, cuando estaba en 35% también lo era, hay que buscar un punto medio, el Mercosur tiene un arancel del 16%. Eso permitiría competir con importados, sin que ninguna empresa suba los precios por tener un mercado cautivo, es una solución para todos sin ir de un péndulo a otro”, explicó. Las empresas aspiran a abastecer a un mercado interno, con fuerte potencial. “En 2020 se vendieron 300 mil computadoras, es la mitad que en Chile”, aseguró Ponelli. Por otro lado, los empresarios afirmaron que es difícil que la producción pueda exportarse. “No es competitivo el costo de fabricación argentina, pero lo que si exportamos es el know how. Tenemos fábricas en Latinoamérica y África, y la competitividad surge de los servicios en la economía del conocimiento, no en el hardware”, explicó Ponelli. Pese a no volverse una industria exportadora, desde el Gobierno consideran que “son menos los dólares que salen por importar partes, que un producto final”. Sobre la tecnología utilizada, Galli aseguró que “se mira despectivamente al proceso de ensamble en Tierra del Fuego”. Sin embargo, explicó que el proceso es el conocido como “CKD”: “Tenemos unos robots que hacen toda la inserción automática de la placa electrónica. En todo el mundo las industrias son terminales, que significa que se terminan en país, ya no existe eso de fabricar los componentes, lo que haces es el ensamblado final, no es que pones la etiqueta”.Comentario de AgendAR:

Con el argumento de que se menciona en el ùltimo párrafo «las electrónicas de AFARTE son armaderos indignos de existir», se debería también cerrar todas las terminales automovilísticas argentinas y que se importe todo. Es obvio que el mercado cautivo de toda esta industria electrónica resucitada es la educación pública, con el regreso del programa Conectar-Igualdad bajo el nombre de Juana Manso. Y eso tiene spin-offs sociales y tecnológicos muy interesantes, especialmente en el diseño local de software educativo completo, en castellano, cerrado y patentado a nombre del Ministerio de Educación o de quien lo haya desarrollado. Y eso sí es exportable. Por otra parte, las consecuencias educativas de que todo escolar y/o estudiante secundario tenga su computadora provista por el estado y aprenda a usarla bien son gigantescas. La educación privada va a tener que volver a competir con la pública. Si esto pudiera mantenerse 12 años, se volvería muy difícil de desmontar para cualquier gobierno futuro.Cumbre del G-7: promesas de donar vacunas, combatir el cambio climático… y qué se hace con China

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) cerraron ayer la cumbre prometiendo donar 1.000 millones de dosis de vacunas del covid a países de menores recursos y redoblar la lucha contra el cambio climático, refrendaron un impuesto mínimo universal a las grandes corporaciones y acordaron hacer frente a prácticas económicas «antimercado» de China.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anfitrión de la cumbre de tres días en el suroeste de Inglaterra, elogió el «fantástico grado de armonía» logrado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los gobernantes de Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón, que se reunieron en personas por primera vez en dos años. En su primera gira internacional como presidente, Biden y los demás líderes del G7 aprovecharon la cumbre para reafirmar su alianza tras el conflictivo mandato de Donald Trump y buscaron transmitir que su grupo de democracias ricas es mejor amigo de las naciones más pobres que rivales como China. En declaraciones a periodistas tras la cumbre, Johnson remarcó la obligación del G7 de promover y defender la democracia y los derechos humanos y ayudar a «los países más pobres del mundo a desarrollarse de una manera limpia, verde y sostenible«. Por su parte, luego de su primera cumbre del G7, Biden dijo que su país estaba recuperando la confianza de sus aliados y de la comunidad internacional tras la política aislacionista y unilateral de «Estados Unidos primero» del Gobierno del republicano Trump. «Estados Unidos ha vuelto al negocio de liderar el mundo junto a naciones que comparten nuestros valores más arraigados. Creo que hemos progresado en el restablecimiento de la credibilidad estadounidense entre nuestros amigos más cercanos», dijo en conferencia de prensa en Newquay, Cornualles. En esta cumbre los líderes prometieron donar 1.000 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 a naciones más pobres para fines de 2022. Johnson dijo que las dosis de vacuna prometidas vendrían tanto directamente como a través del programa internacional Covax, auspiciado por la ONU. La mitad de los 1.000 millones de dosis serán donadas por Estados Unidos, tal como anunció Biden la semana pasada, y 100 millones serán donadas por el Reino Unido, dijo el primer ministro británico.En el comunicado final de la cumbre en Carbis Bay, los líderes reafirmaron su intención de «alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a más tardar en 2050»Los jefes de Estado y de gobierno aprobaron un impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales, así como reforzar la lucha al cambio climático reduciendo las emisiones de carbono que provocan el efecto invernadero y limitando drásticamente la inversión gubernamental en el carbón con el fin de proteger la diversidad en el planeta,. En el comunicado final de la cumbre en Carbis Bay, los líderes reafirmaron su intención de «alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono a más tardar en 2050». También se comprometieron a «reducir a la mitad las emisiones colectivas durante las dos décadas hasta 2030, a aumentar y mejorar la financiación para el clima hasta 2025 y a conservar o proteger al menos el 30% de nuestra tierra y los océanos para 2030». En este tema, los activistas del cambio climático consideraron insuficientes los compromisos asumidos. «Esta cumbre del G-7 vivirá en la infamia», dijo Max Lawson, jefe de política de desigualdad del grupo de ayuda internacional Oxfam. «Frente a la mayor emergencia sanitaria en un siglo y una catástrofe climática que está destruyendo nuestro planeta, no han logrado enfrentar los desafíos de nuestro tiempo». El sábado, grandes multitudes de surfistas y kayakistas se lanzaron al mar en una protesta masiva para pedir mejores protecciones para los océanos del mundo, mientras miles tocaban tambores mientras marchaban frente al centro de medios de la cumbre.

La posición frente a China

En otro plano, los líderes del G7 acordaron que trabajarán juntos para desafiar las «prácticas económicas antimercado» de China y pedir a Beijing que respete los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong. «Con respecto a China y la competencia en la economía global, continuaremos consultando sobre enfoques colectivos para desafiar las políticas y prácticas no comerciales que socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía global economía», manifestó el documento del G7. Asimismo, en busca de que su Gobierno obtuviera impulso, Johnson, el anfitrión de la cumbre, quería que la reunión enarbolara la bandera de una «Gran Bretaña global». Sin embargo, el Brexit ensombreció ese objetivo. Los líderes de la Unión Europea y Biden expresaron su preocupación por los problemas con las nuevas reglas comerciales entre el Reino Unido y la UE que aumentaron las tensiones en Irlanda del Norte. Pero en general, el estado de ánimo fue positivo y los líderes sonrieron para las cámaras en la playa de Carbis Bay. Después del G7, Biden asistirá mañana a una cumbre de la OTAN en Bruselas y el miércoles celebrará su primera reunión con su par ruso, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza.Comentario de AgendAR:

Tal ves lo más significativo de las declaraciones en esta cumbre fue lo que no se dijo. Públicamente, al menos. Para mencionar un tema puntual, podemos mencionar, con Nicolás Deza, que el objetivo de hacer que los vehículos con cero emisiones constituyan la mayoría de las ventas de automóviles nuevos para el año 2030, se eliminó del documento final. En un plano más estratégico, el dato a tomar en cuenta es lo que señaló ayer Luis María Nielsen: «Hace 45 años, los países que forman el G7 -Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y EEUU- representaban sumados el 70% del PBI global. Hoy esos 7 países representan el 32% del PBI mundial y al 10% de los habitantes del planeta». En un plano muy práctico y pedestre: nuestros mercados no están ahí.El trigo transgénico: el enemigo equivocado para una agenda verde

Monkes señala que el uso de los herbicidas viene siendo cuestionado por los propios productores rurales.La aparición de malezas resistentes al glifosato está poniendo en jaque al modelo de la siembra directa. Se están buscando alternativas para proteger sus suelos de la aparición de malezas en los períodos entre cosecha y nueva siembra.

Se llevó a cabo un encuentro en la Facultad de Ingeniería sobre el CAREM. Video completo

Identifican evidencias de resistencia genética al Covid

Una investigación en la Universidad de Newcastle, en Gran Bretaña, apunta al gen HLA-DRB1 * 04: 01 como responsable de que muchas personas que contraen Covid-19 no presenten síntomas y, si lo hacen, sean leves. Es la primera evidencia clara de resistencia genética que podría emplearse en estrategias para vacunar.

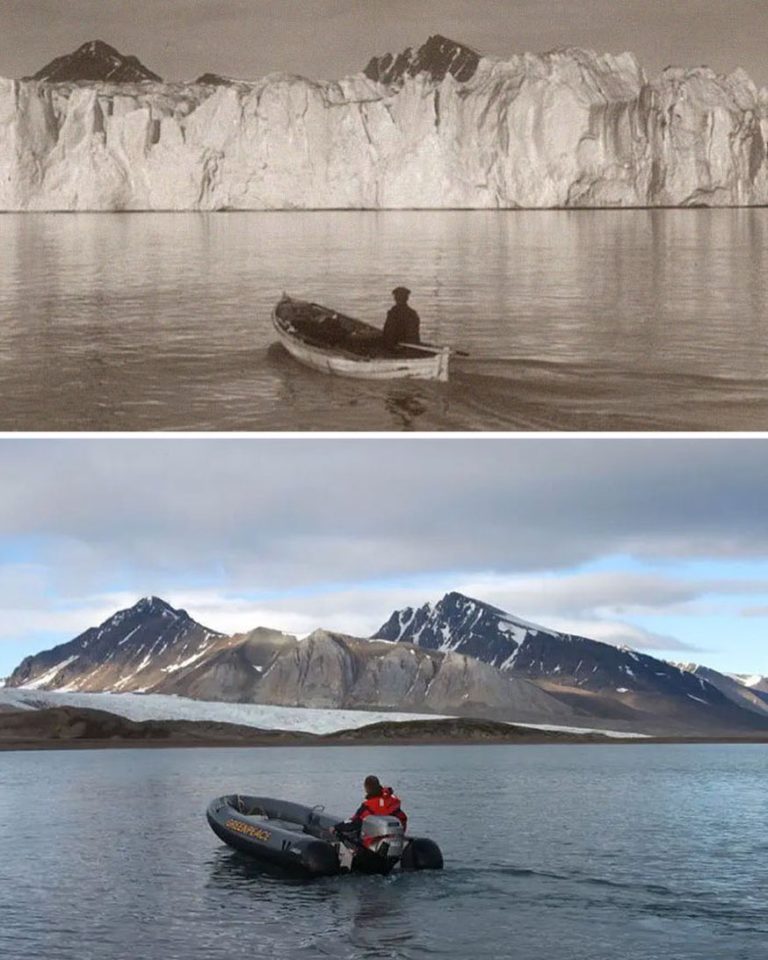

Calentamiento global. Un lugar en el Ártico, 100 años después

(Agradecimiento a Gustavo Neffa @gneffa)