La Comisión Europea propuso el 28 de mayo un ambicioso conjunto de medidas para

limpiar las playas europeas y eliminar plásticos desechables de sus mares y vías navegables. Esto es, como se verá, un asunto sin importancia y sin embargo, tremendo, de alcance global. Es decir, resulta algo muy contradictorio.

Las medidas, que deberán aprobar los veintiocho estados con membrecía de la Unión Europea,

reducirían o modificarían el consumo y la

producción de los diez artículos plásticos que se encuentran con mayor frecuencia en las playas, incluyendo

sorbetes o cañitas, hisopos, cubiertos desechables y artes industriales de pesca (redes, palangres, etc).

Estimados, esto no es un problema de estética de playas, aunque su estropicio actual supone pérdidas masivas para el turismo. Tampoco uno de mortandad creciente de superpredadores marinos, aunque eso impacta a la pesca. Tampoco es el tema de la muerte, generalmente dolorosa y masiva, de reptiles, aves y mamíferos vistosos e icónicos. Es algo más complejo y profundo: un problema sistémico emergente, un tipo nuevo de contaminación físicoquímica oceánica global, creciente, persistente y en buena parte inmedible, cuyos efectos tal vez ya empezaron, pero de cuyos alcances e impacto último no tenemos la menor idea.

La ciencia y los gobiernos (el de la UE, al menos) están parados en un sitio parecido al de finales de los años ’70, cuando otro problema sistémico (la depleción de ozono en la estratósfera) era incontrovertible. Lo causaban los clorofluoruros de carbono (CFC) fabricados para la industria de la refrigeración, era clarísimo. Había que sustituirlos, no se sabía con qué cosa o con cual autoridad. Y es que promediando los ’70 se estaba científica y políticamente muy lejos de aquel acuerdo mundial, el

Tratado de Montréal, que empezó a ponerle remedio a la merma de ozono a partir de 1987 con una veintena de firmantes en medio de un escepticismo general, pero que ya tiene 197 estados signatarios, con 196 que cumplen… y China.

Ese «agujero en el cielo», que nunca sabremos cuánta gente mató de melanoma y cuánta encegueció por cataratas, ya no crece más. Incluso parece estar en una lentísima regresión desde 2006. Atrancada por algún fabricante de CFC oculto y protegido por el «establishment» del Reino del Medio. Si China cumpliera, se podría descorchar champagne. No es políticamente imposible que eso suceda. Si todo el planeta te señala con el dedo y la querés jugar de «la fábrica del mundo», al primer boycott mundial contra tus heladeras y equipos de aire acondicionado vas a sentir un agudo dolor en el más sensible de los órganos humanos, el bolsillo, como señalaba no recuerdo qué famoso general.

Y es que el del ozono ha sido el único megaproblema causado por humanos que empezó a resolverse por acuerdos políticos y tecnológicos entre humanos. Nuestro «casi único casi éxito» de gobernanza como especie. El de los plásticos promete ser un tema más intratable, casi como el del cambio climático. Va un vistazo preliminar.

El plástico que no vemos

El mayor problema es el plástico invisible al ojo. Con la mayor parte de la humanidad urbanizada, el plástico que amenaza los mares está tierra adentro, mayormente en los anillos de villamiserias, en basurales a cielo abierto, generalmente en zonas bajas inundables y sobrepobladas, donde frecuentemente no hay calles ni servicios de gestión de la basura.

En un acarreo que puede ser rápido o lentísimo, tales plásticos terminan en los arroyos, ríos y finalmente en el mar, su repositorio final. En ese tránsito, los objetos de plástico sufren diversas transformaciones de acuerdo al tamaño original de la pieza, sus materiales, su resistencia estructural y química ante la intemperie, la erosión mecánica, la luz solar y la acidez, alcalinidad y la acción de otros contaminantes en el agua. Los materiales más frecuentes de tales objetos son el PET, el poliestireno de alta densidad, el de baja, el PVC y el polipropileno.

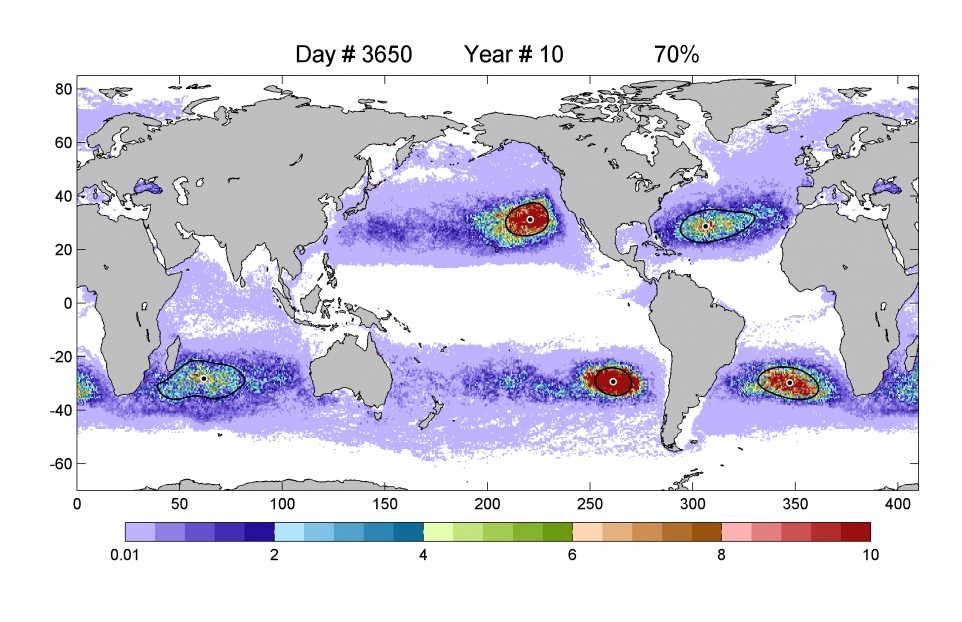

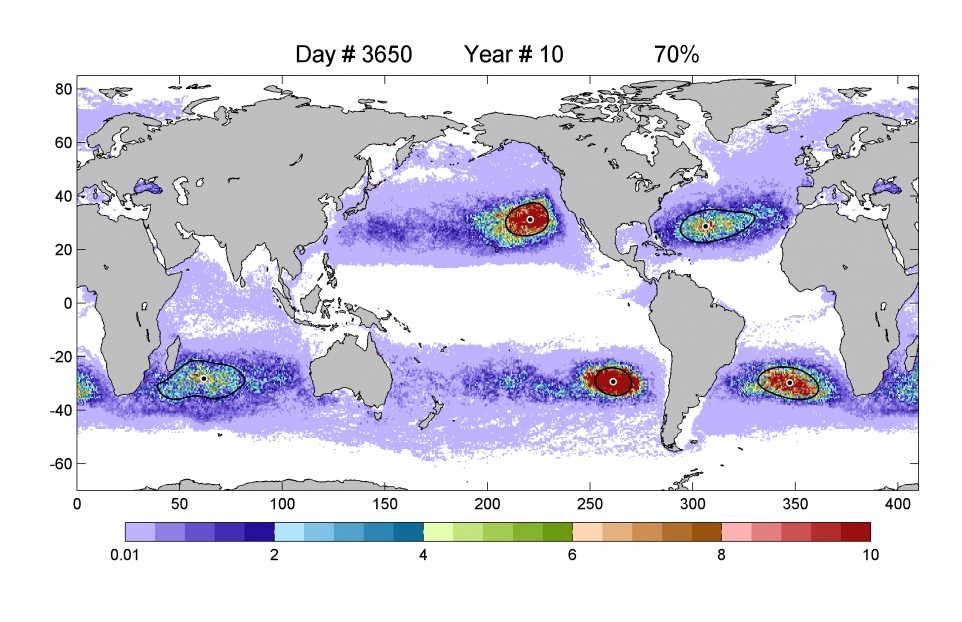

Hoy esos materiales han formado 5 inmensas «islas flotantes» de botellas, sachets y redes. Están a flote en la mitad de los océanos, lejos de toda costa continental, atrapadas en los «giros», los lentos remolinos desprendidos de las corrientes marinas. Sólo la «isla flotante» del Atlántico Sur, estacionada a mitad de camino entre Argentina y África, mide casi la mitad de la superficie de nuestro país.

Otro ejemplo fácilmente visible del impacto planetario de los plásticos son las playas del planeta entero, pero me centro en las tres de la isla Henderson, en el Pacífico Sur, un caso «de libro» porque es rocosa, desértica, totalmente inhabitada, sólo mide 35 km2, y queda a medio camino entre Australia y Chile y a 5000 km. de cualquier costa continental. Las tres tristes playas de marras están casi tan cubiertas de basura plástica como las bonaerenses, sólo que no es generada «in situ» o en las cercanías… porque no existen cercanías. Es toda de origen remoto. Parte de ella incluso viene de otros océanos (el Atlántico, el Índico). Si se limpian las playas de Henderson, al tiempo se vuelven a llenar de botellas, bolsitas de supermercado y líneas de pesca. Entre la basura que tira el oleaje sobre la linea de pleamar, también aparecerá algún albatros muerto, con la panza llena de pedazos de plástico que confundió con vaya a saber qué. Así de global se ha vuelto el problema.

Y sin embargo, las mencionadas «islas flotantes» y las playas estropeadas en todas las costas del mundo representan apenas el 1% del inventario del plástico que llega a los mares.

Lo esencial es invisible a los ojos, como escribió Saint Exupery. El 99% del plástico no gestionado llega al mar triturado y desmenuzado por el acarreo y la erosión fluvial y marina, hecho fragmentos milimétricos, micrométricos (milésimas de milímetro) y nanométricos (millonésimas).

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Los fragmentos milimétricos y micrométricos, al parecer, ya están matando fauna en todas las cadenas alimenticias de modo aún imposible de estimar. Lo hacen de tres modos. El primero es diabólicamente simple: ocupan lugar en los sistemas digestivos de todo tipo de animales, desde almejas filtradoras hasta peces y mamíferos y aves marinas predadores. En casos crónicos, el impedirles una alimentación o absorción normal de nutrientes, los debilitan y merman su potencial reproductivo. En casos agudos, el segundo modo, lisa y llanamente matan de hambre al animal que los ingirió, no a la generación siguiente.

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Hay un tercer modo en el que los plásticos matan fauna: la toxicidad. Por definición, deberían ser químicamente inertes, pero, oh sorpresa, no lo son. Si fueron fabricados en un proceso defectuoso de polimerización (encadenamiento de unidades estructurales llamadas «monómeros»), liberan monómeros que pueden ser bioactivos. Los plásticos berretas liberan muchos monómeros.

Pero sean buenos o malos plásticos, los micrométricos tienen una superficie enorme en proporción al volumen. O un volumen inversamente proporcional a la superficie, por decirlo de otro modo. Son pura «interfase», superficie de intercambio químico. Esto hace que todo fragmento oriundo de un bidón de pesticidas o que se contaminó de fenoles y aceites clorados en el Riachuelo, el Irrawady, el Missisipi, el Elba o el Yangtsé, intercambie con toda facilidad sus contenidos químicos con los nuevos ambientes que visita, y máxime cuando tales ambientes son los enterones, estómagos o intestinos de la fauna que lo ingiere.

Es difícil que uno, que es humano, ingiera microplásticos con una merluza, ya que las comemos destripadas, pero es casi imposible que esa merluza no haya recibido una dosis bajísima de las sustancias emitidas por los microplásticos en su sangre, y por ende en su musculatura.

Pero tales sustancias ni siquiera tienen que haber sido absorbidas por la exposición de una botella a un río contaminado de hidrocarburos cíclicos, como el Riachuelo. Generalmente son los aditivos que el plástico trajo «de fábrica» para darle dureza, o flexibilidad, o resistencia a temperatura. Algunas de esas moléculas son muy bioactivas. Las de mayor cuidado, interfieren con los sistemas endócrinos: actúan de modo similar a las hormonas de los animales. Y por definición, las hormonas naturales actúan a dosis muy bajas, y a veces disparan efectos dramáticos: esterilizantes, o teratogénicos, o cancerígenos.

En 1950 casi no había plástico en el mar. En 1973, en medio de la crisis petrolera y pese a ella, la producción mundial fue de 50 millones de toneladas. En 2015, llegó a 407 millones, y contando. Hacer, usar y descartar plásticos siempre fue demasiado barato incluso en 2008, durante la disparada de precios del gas, su materia prima fundamental.

La novedad y el resultado es que parece que nos estamos comiendo en «picado fino» (ultrafino, en realidad) las primeras décadas de «plastificación» de la economía.

Hasta ayer nomás un señor New Age podía hacerse feligrés de las pescaderías y así evitar el pollo de granja o la carne de «feedlot». Quizás debía explicar (no sin razón) a su familia, que lo cree buen tipo pero «un poco chapa», que así elude el inevitable contenido residual de antibióticos de las carnes producidas en masa. Según «The Economist», tan libre de pensamiento New Age como el Sahara lo está de esquimales, más o menos el 80% de la producción mundial de antibióticos termina en las granjas avícolas, porcinas y feedlots vacunos, usada como promotora de crecimiento y para evitar la diseminación de epidemias bacterianas entre los animales hacinados. En pollos, dan hasta un 40% de peso extra en el mismo tiempo de crecimiento.

De modo que el último refugio de un señor New Age para conseguir proteína animal libre de antibióticos últimamente eran las pescaderías. Después de todo, allí se vende -cada vez más escasa y cara- la última carne de caza, es decir salvaje, que uno puede comprarse en este planeta.

Vamos a darle malas noticias a ese señor.

La mera autopsia

Ahora podemos desconfiar hasta de un mero mero, un

Accanthistius brasiliensis, un señor pez, cuerpudo, bocón, salvaje de todo salvajismo, capturado no en Carrefour o Jumbo por tarjetazo sino tras buena pelea por un pescador deportivo librada en algún desolado muelle santacruceño, bien lejos de todo río escupidor de plásticos, como el Plata o incluso el Negro. No es forzoso pero tampoco imposible que, si antes de ponerlo a la parrilla, al mero mero le hacemos una mera autopsia, le descubramos signos probablemente menores de daño hepático. ¿Efectos de toxicidad de microplásticos? Si además estos aparecen, como un polvillo transparente, casi invisible, en los intestinos, probablemente sea el caso. No era mi intención jorobarle el asado, pero así son las cosas, parece.

A la luz de lo que se revela sobre los efectos sistémicos de microplásticos en las cadenas alimenticias marinas, es probable que ya no exista la pesca prístina, salvo en lagos y ríos vírgenes en zonas deshabitadas. Y podemos sospechar que en el colapso de las pesquerías del Mar Argentino, el precio altísimo y el tamaño cada vez menor de la merluza Hubbsi puede haber fuerzas más profundas y menos evidentes que el vaciamiento sistemático del Mar Argentino por parte de la flota alturera española desde los ’90.

Sobre la acción de los nanoplásticos, los molidos a grano inferior a la millonésima de milímetro, ignoramos todo. Por su tamaño evaden todo sistema de detección convencional. Podemos suponerles una conducta física y química bastante impredecible, como sucede con todos los objetos dentro del rango «nano», porque con ese tamaño obedecen más a la paradójica mecánica cuántica que a otras fuerzas «macro».

De vuelta a Europa y de ahí al Lejano Oriente

«Corremos el riesgo de

asfixiar nuestros océanos con plástico, lo cual causará repercusiones en nuestra cadena alimenticia y en la salud humana», resumió la semana pasada Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Y agregó: «Vamos a prohibir los plásticos que tienen un solo uso y no son reutilizables».

Vale destacar que varios países europeos, como Dinamarca, Francia, Bélgica, Italia y Portugal ya han adoptado medidas para

reducir los desechos plásticos y más del 85 % de los participantes en una encuesta de la Unión Europea manifestaron un fuerte apoyo a estas medidas.

Aunque el proceso legal podría requerir un año o más, en caso de adoptarse, la propuesta impondrá distintos tipos de medidas para diversos productos. Si se cuenta con alternativas viables, los productos plásticos que se usan una sola vez s

e prohibirán en todo el mercado europeo.

Por ejemplo, se alentará el uso de sistemas de retorno y rembolso y los Estados miembro se propondrán recabar para

reciclaje un 90 % de todas las botellas de plástico para 2025.

¿Es imposible? Noruega, para el caso, recupera el plástico del 97% de dichas botellas, porque porque el usuario sólo se los lleva del «super» por canje con unidades vacías o pagando un depósito alto (como se hacía en Argentina con los envases de vidrio «altri tempi»). ¿Muy alto? Y… sí. En dólares, serían unos 35 centavos por unidad. Pero además, en la calle hay máquinas que reciben botellas y devuelven reembolsos en sólidos kroner, o te los acreditan en tu tarjeta.

¿La UE está pensando en imitar a Noruega? Tal vez vaya más lejos. Dice Timmermans: «… En la práctica no veremos hisopos que se usan una sola vez en los estantes del supermercado, sino que habrá unos hechos con materiales más ecológicos. Lo mismo sucederá con los sorbetes, los agitadores de bebidas, las varas en los globos, los cubiertos y los platos desechables».

Lo que no se verá, por ahora, son los famosos plásticos biodegradables. En los experimentos, por ahora, los desarrrollados a fecha de hoy vienen demostrando ser bastante remisos a desaparecer rapidito por acción de bacterias y hongos. El PNUD, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dejó de hablar de ellos desde 2015.

En contraste, cada año, se usan en la Unión Europea 46.000 millones de botellas, 36.000 millones de sorbetes, 16.000 millones de vasos para café y 2000 millones de contenedores plásticos desechables, según un informe de 2017 elaborado por Seas at Risk, una organización de grupos ecologistas de toda Europa que promueve la protección marítima.

Los grupos ambientalistas dicen que la legislación «antiplástico» que cocina la UE enfrentará una resistencia enrome de la industria de empaques, y la ven como «una posibilidad espantosa», al decir de Vicky Cann, del Observatorio Corporativo Europeo, una ONG especializada.

Espantosamente inevitable, además. La mitad de los más de 407 millones de toneladas/año de plástico fabricadas es «de un solo uso»: primero es bonito, promueve las ventas y lo llamamos «packaging». Luego es feo y lo llamamos basura. Tratamos de perderlo de vista, raramente reciclándolo, aún más rara vez usándolo de combustible en hornos de alta temperatura, en general «archivándolo» en rellenos sanitarios donde puede durar siglos lixiviando su contenido de monómeros y aditivos a las aguas freáticas, que nos beberemos tarde o temprano. Pero en la Argentina es más frecuente que lo descartemos ilegalmente en basurales a cielo abierto. De ahí al mar, es cuestión de décadas.

Salvo en la Patagonia, donde la transferencia es rápida porque los ríos son de viento. En los basurales, siempre hacia el Este de las grandes ciudades andinas, de la estepa y cercanas a la costa, hay centenares de hectáreas con millones de bolsitas de nylon arrastradas a sotavento por el Sudoeste. Están precariamente atrapadas por las espinas o romas de la mata verde, la mata negra, el calafate, el duraznillo, el molle y otras leñosas. Ahí flamean como banderas y se van desintegrando, en sucesivos «stops» por enganche temporario con las plantas en su camino eólico hacia el Atlántico.

El asunto es que está llegando plástico por variadas vías y desde todos los continentes hacia los océanos, y ahora esto se ha vuelto otro megaproblema global más, de un calibre parecido al del agujero de ozono. ¿Soluciones? Todas heroicas, es decir, difíciles de vender.

¿Por qué la discusión que se abre en Europa no es importante y al mismo tiempo sí lo es? En términos cuantitativos, las medidas que tome Europa no moverán mucho el amperímetro de la contaminación oceánica.

El 50% de los plásticos marinos viene de apenas 5 países asiáticos: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Pocos datos ilustran tan bien la desindustrialización del Atlántico Norte. De EEUU no se puede esperar nada mientras gobierne el ala descerebrada y anticientífica de los republicanos. No habrá ni debate.

Si Europa, amparada por su creciente enanismo industrial y diplomático, adopta un cómodo «business as usual», entonces sí moverá el amperímetro, y mucho. Sólo que en contra. Los países ricos y con demografía a la baja que quieran que los superpoblados y pobres «les» firmen algún pacto global de reciclado o sustitución de plásticos, algo parecido al Protocolo de Montréal, antes van a tener que mostrar que hablan en serio. Con hechos.

Caso contrario, va a ser todo cháchara y buenas intenciones, como el

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Hasta hoy, ése sigue siendo el máximo fracaso de nuestra especie en garantizar su propio futuro.

La idea de que aporta valor está científicamente avalada porque, a pedido de la FIFA, un grupo de profesionales de la Universidad Católica de Lovaina realizó un estudio que concluyó que la exactitud de las decisiones que los árbitros tomaron recurriendo a este sistema fue del 98,9%, mientras que el tiempo perdido de juego por su utilización representó apenas menos del 1% del partido.

El informe se elaboró con datos de veinte asociaciones nacionales que aplicaron el VAR desde 2016 en pruebas hechas en 804 partidos, con un “impacto decisivo en un 8% de ellos”. De acuerdo a la FIFA, el VAR utiliza treinta cámaras capaces de grabar hasta 500 fotogramas por segundo y seguir la pelota con una precisión de 5 milímetros. Algunas permiten grabación “ultralenta”. Además, se confirmó que el proceso de revisión solo implicará una demora máxima de dos minutos, muy lejos de los nueve minutos perdidos vinculados a las discusiones por faltas usuales en cualquier partido promedio. Interactivo.

Otro protagonista tech es la pelota oficial. La Telstar 18, inspirada en la que se usó en el Mundial del 70, tiene otros materiales más ecológicos y fue pensada para facilitar el reciclaje. Pero su gran distintivo es que lleva en su interior un chip de transmisión de datos del tipo NFC. Este no se usará para el Mundial en sí, pero los consumidores que la compren podrán interactuar con el balón por medio de su smartphone ya que, al acercarlo, ofrecerá contenidos específicos y participaciones en concursos futbolísticos.

En la muñeca de los árbitros hay otra pieza única: usarán un smartwach diseñado por Hublot, que utiliza al sistema operativo Wear OS, y –aparte de controlar el tiempo– genera notificaciones especiales para marcar el inicio y final y contabilizar fácilmente la cantidad de tarjetas amarillas y rojas.

Los hinchas que no puedan viajar, pero quieran seguir las contingencias desde la web pueden recurrir a varias páginas y apps especializadas. Pero seguramente una de las más exitosas será la oferta gratuita que montó Google tanto desde el buscador, como desde su Asistente. Habrá una especie de central de datos, donde se sintetizarán los resultados diarios, con el fixture, estadísticas y videos de las jugadas claves. Y también sumarán resúmenes de los partidos.

La idea de que aporta valor está científicamente avalada porque, a pedido de la FIFA, un grupo de profesionales de la Universidad Católica de Lovaina realizó un estudio que concluyó que la exactitud de las decisiones que los árbitros tomaron recurriendo a este sistema fue del 98,9%, mientras que el tiempo perdido de juego por su utilización representó apenas menos del 1% del partido.

El informe se elaboró con datos de veinte asociaciones nacionales que aplicaron el VAR desde 2016 en pruebas hechas en 804 partidos, con un “impacto decisivo en un 8% de ellos”. De acuerdo a la FIFA, el VAR utiliza treinta cámaras capaces de grabar hasta 500 fotogramas por segundo y seguir la pelota con una precisión de 5 milímetros. Algunas permiten grabación “ultralenta”. Además, se confirmó que el proceso de revisión solo implicará una demora máxima de dos minutos, muy lejos de los nueve minutos perdidos vinculados a las discusiones por faltas usuales en cualquier partido promedio. Interactivo.

Otro protagonista tech es la pelota oficial. La Telstar 18, inspirada en la que se usó en el Mundial del 70, tiene otros materiales más ecológicos y fue pensada para facilitar el reciclaje. Pero su gran distintivo es que lleva en su interior un chip de transmisión de datos del tipo NFC. Este no se usará para el Mundial en sí, pero los consumidores que la compren podrán interactuar con el balón por medio de su smartphone ya que, al acercarlo, ofrecerá contenidos específicos y participaciones en concursos futbolísticos.

En la muñeca de los árbitros hay otra pieza única: usarán un smartwach diseñado por Hublot, que utiliza al sistema operativo Wear OS, y –aparte de controlar el tiempo– genera notificaciones especiales para marcar el inicio y final y contabilizar fácilmente la cantidad de tarjetas amarillas y rojas.

Los hinchas que no puedan viajar, pero quieran seguir las contingencias desde la web pueden recurrir a varias páginas y apps especializadas. Pero seguramente una de las más exitosas será la oferta gratuita que montó Google tanto desde el buscador, como desde su Asistente. Habrá una especie de central de datos, donde se sintetizarán los resultados diarios, con el fixture, estadísticas y videos de las jugadas claves. Y también sumarán resúmenes de los partidos.

Lo esencial es invisible a los ojos, como escribió Saint Exupery. El 99% del plástico no gestionado llega al mar triturado y desmenuzado por el acarreo y la erosión fluvial y marina, hecho fragmentos milimétricos, micrométricos (milésimas de milímetro) y nanométricos (millonésimas).

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Los fragmentos milimétricos y micrométricos, al parecer, ya están matando fauna en todas las cadenas alimenticias de modo aún imposible de estimar. Lo hacen de tres modos. El primero es diabólicamente simple: ocupan lugar en los sistemas digestivos de todo tipo de animales, desde almejas filtradoras hasta peces y mamíferos y aves marinas predadores. En casos crónicos, el impedirles una alimentación o absorción normal de nutrientes, los debilitan y merman su potencial reproductivo. En casos agudos, el segundo modo, lisa y llanamente matan de hambre al animal que los ingirió, no a la generación siguiente.

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Hay un tercer modo en el que los plásticos matan fauna: la toxicidad. Por definición, deberían ser químicamente inertes, pero, oh sorpresa, no lo son. Si fueron fabricados en un proceso defectuoso de polimerización (encadenamiento de unidades estructurales llamadas «monómeros»), liberan monómeros que pueden ser bioactivos. Los plásticos berretas liberan muchos monómeros.

Pero sean buenos o malos plásticos, los micrométricos tienen una superficie enorme en proporción al volumen. O un volumen inversamente proporcional a la superficie, por decirlo de otro modo. Son pura «interfase», superficie de intercambio químico. Esto hace que todo fragmento oriundo de un bidón de pesticidas o que se contaminó de fenoles y aceites clorados en el Riachuelo, el Irrawady, el Missisipi, el Elba o el Yangtsé, intercambie con toda facilidad sus contenidos químicos con los nuevos ambientes que visita, y máxime cuando tales ambientes son los enterones, estómagos o intestinos de la fauna que lo ingiere.

Es difícil que uno, que es humano, ingiera microplásticos con una merluza, ya que las comemos destripadas, pero es casi imposible que esa merluza no haya recibido una dosis bajísima de las sustancias emitidas por los microplásticos en su sangre, y por ende en su musculatura.

Pero tales sustancias ni siquiera tienen que haber sido absorbidas por la exposición de una botella a un río contaminado de hidrocarburos cíclicos, como el Riachuelo. Generalmente son los aditivos que el plástico trajo «de fábrica» para darle dureza, o flexibilidad, o resistencia a temperatura. Algunas de esas moléculas son muy bioactivas. Las de mayor cuidado, interfieren con los sistemas endócrinos: actúan de modo similar a las hormonas de los animales. Y por definición, las hormonas naturales actúan a dosis muy bajas, y a veces disparan efectos dramáticos: esterilizantes, o teratogénicos, o cancerígenos.

En 1950 casi no había plástico en el mar. En 1973, en medio de la crisis petrolera y pese a ella, la producción mundial fue de 50 millones de toneladas. En 2015, llegó a 407 millones, y contando. Hacer, usar y descartar plásticos siempre fue demasiado barato incluso en 2008, durante la disparada de precios del gas, su materia prima fundamental.

La novedad y el resultado es que parece que nos estamos comiendo en «picado fino» (ultrafino, en realidad) las primeras décadas de «plastificación» de la economía.

Hasta ayer nomás un señor New Age podía hacerse feligrés de las pescaderías y así evitar el pollo de granja o la carne de «feedlot». Quizás debía explicar (no sin razón) a su familia, que lo cree buen tipo pero «un poco chapa», que así elude el inevitable contenido residual de antibióticos de las carnes producidas en masa. Según «The Economist», tan libre de pensamiento New Age como el Sahara lo está de esquimales, más o menos el 80% de la producción mundial de antibióticos termina en las granjas avícolas, porcinas y feedlots vacunos, usada como promotora de crecimiento y para evitar la diseminación de epidemias bacterianas entre los animales hacinados. En pollos, dan hasta un 40% de peso extra en el mismo tiempo de crecimiento.

De modo que el último refugio de un señor New Age para conseguir proteína animal libre de antibióticos últimamente eran las pescaderías. Después de todo, allí se vende -cada vez más escasa y cara- la última carne de caza, es decir salvaje, que uno puede comprarse en este planeta.

Vamos a darle malas noticias a ese señor.

La mera autopsia

Ahora podemos desconfiar hasta de un mero mero, un Accanthistius brasiliensis, un señor pez, cuerpudo, bocón, salvaje de todo salvajismo, capturado no en Carrefour o Jumbo por tarjetazo sino tras buena pelea por un pescador deportivo librada en algún desolado muelle santacruceño, bien lejos de todo río escupidor de plásticos, como el Plata o incluso el Negro. No es forzoso pero tampoco imposible que, si antes de ponerlo a la parrilla, al mero mero le hacemos una mera autopsia, le descubramos signos probablemente menores de daño hepático. ¿Efectos de toxicidad de microplásticos? Si además estos aparecen, como un polvillo transparente, casi invisible, en los intestinos, probablemente sea el caso. No era mi intención jorobarle el asado, pero así son las cosas, parece.

A la luz de lo que se revela sobre los efectos sistémicos de microplásticos en las cadenas alimenticias marinas, es probable que ya no exista la pesca prístina, salvo en lagos y ríos vírgenes en zonas deshabitadas. Y podemos sospechar que en el colapso de las pesquerías del Mar Argentino, el precio altísimo y el tamaño cada vez menor de la merluza Hubbsi puede haber fuerzas más profundas y menos evidentes que el vaciamiento sistemático del Mar Argentino por parte de la flota alturera española desde los ’90.

Sobre la acción de los nanoplásticos, los molidos a grano inferior a la millonésima de milímetro, ignoramos todo. Por su tamaño evaden todo sistema de detección convencional. Podemos suponerles una conducta física y química bastante impredecible, como sucede con todos los objetos dentro del rango «nano», porque con ese tamaño obedecen más a la paradójica mecánica cuántica que a otras fuerzas «macro».

De vuelta a Europa y de ahí al Lejano Oriente

«Corremos el riesgo de asfixiar nuestros océanos con plástico, lo cual causará repercusiones en nuestra cadena alimenticia y en la salud humana», resumió la semana pasada Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Y agregó: «Vamos a prohibir los plásticos que tienen un solo uso y no son reutilizables».

Vale destacar que varios países europeos, como Dinamarca, Francia, Bélgica, Italia y Portugal ya han adoptado medidas para reducir los desechos plásticos y más del 85 % de los participantes en una encuesta de la Unión Europea manifestaron un fuerte apoyo a estas medidas.

Aunque el proceso legal podría requerir un año o más, en caso de adoptarse, la propuesta impondrá distintos tipos de medidas para diversos productos. Si se cuenta con alternativas viables, los productos plásticos que se usan una sola vez se prohibirán en todo el mercado europeo.

Por ejemplo, se alentará el uso de sistemas de retorno y rembolso y los Estados miembro se propondrán recabar para reciclaje un 90 % de todas las botellas de plástico para 2025.

¿Es imposible? Noruega, para el caso, recupera el plástico del 97% de dichas botellas, porque porque el usuario sólo se los lleva del «super» por canje con unidades vacías o pagando un depósito alto (como se hacía en Argentina con los envases de vidrio «altri tempi»). ¿Muy alto? Y… sí. En dólares, serían unos 35 centavos por unidad. Pero además, en la calle hay máquinas que reciben botellas y devuelven reembolsos en sólidos kroner, o te los acreditan en tu tarjeta.

¿La UE está pensando en imitar a Noruega? Tal vez vaya más lejos. Dice Timmermans: «… En la práctica no veremos hisopos que se usan una sola vez en los estantes del supermercado, sino que habrá unos hechos con materiales más ecológicos. Lo mismo sucederá con los sorbetes, los agitadores de bebidas, las varas en los globos, los cubiertos y los platos desechables».

Lo esencial es invisible a los ojos, como escribió Saint Exupery. El 99% del plástico no gestionado llega al mar triturado y desmenuzado por el acarreo y la erosión fluvial y marina, hecho fragmentos milimétricos, micrométricos (milésimas de milímetro) y nanométricos (millonésimas).

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Los fragmentos milimétricos y micrométricos, al parecer, ya están matando fauna en todas las cadenas alimenticias de modo aún imposible de estimar. Lo hacen de tres modos. El primero es diabólicamente simple: ocupan lugar en los sistemas digestivos de todo tipo de animales, desde almejas filtradoras hasta peces y mamíferos y aves marinas predadores. En casos crónicos, el impedirles una alimentación o absorción normal de nutrientes, los debilitan y merman su potencial reproductivo. En casos agudos, el segundo modo, lisa y llanamente matan de hambre al animal que los ingirió, no a la generación siguiente.

No parece haber región de la columna de agua exceptuada de este problema. Todavía no lo entendemos ni podemos medir, porque es demasiado reciente. Debe haber hecho rampa recién en la posguerra, cuando los plásticos empezaron a sustituir a bajo costo (aparente) al marfil, el hueso, la madera, algunos metales, el papel, los cerámicos, los cementos y otros materiales. Hoy hay plásticos micrométricos hasta en los sistemas digestivos de la fauna más abisal, la hadeana, a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

Hay un tercer modo en el que los plásticos matan fauna: la toxicidad. Por definición, deberían ser químicamente inertes, pero, oh sorpresa, no lo son. Si fueron fabricados en un proceso defectuoso de polimerización (encadenamiento de unidades estructurales llamadas «monómeros»), liberan monómeros que pueden ser bioactivos. Los plásticos berretas liberan muchos monómeros.

Pero sean buenos o malos plásticos, los micrométricos tienen una superficie enorme en proporción al volumen. O un volumen inversamente proporcional a la superficie, por decirlo de otro modo. Son pura «interfase», superficie de intercambio químico. Esto hace que todo fragmento oriundo de un bidón de pesticidas o que se contaminó de fenoles y aceites clorados en el Riachuelo, el Irrawady, el Missisipi, el Elba o el Yangtsé, intercambie con toda facilidad sus contenidos químicos con los nuevos ambientes que visita, y máxime cuando tales ambientes son los enterones, estómagos o intestinos de la fauna que lo ingiere.

Es difícil que uno, que es humano, ingiera microplásticos con una merluza, ya que las comemos destripadas, pero es casi imposible que esa merluza no haya recibido una dosis bajísima de las sustancias emitidas por los microplásticos en su sangre, y por ende en su musculatura.

Pero tales sustancias ni siquiera tienen que haber sido absorbidas por la exposición de una botella a un río contaminado de hidrocarburos cíclicos, como el Riachuelo. Generalmente son los aditivos que el plástico trajo «de fábrica» para darle dureza, o flexibilidad, o resistencia a temperatura. Algunas de esas moléculas son muy bioactivas. Las de mayor cuidado, interfieren con los sistemas endócrinos: actúan de modo similar a las hormonas de los animales. Y por definición, las hormonas naturales actúan a dosis muy bajas, y a veces disparan efectos dramáticos: esterilizantes, o teratogénicos, o cancerígenos.

En 1950 casi no había plástico en el mar. En 1973, en medio de la crisis petrolera y pese a ella, la producción mundial fue de 50 millones de toneladas. En 2015, llegó a 407 millones, y contando. Hacer, usar y descartar plásticos siempre fue demasiado barato incluso en 2008, durante la disparada de precios del gas, su materia prima fundamental.

La novedad y el resultado es que parece que nos estamos comiendo en «picado fino» (ultrafino, en realidad) las primeras décadas de «plastificación» de la economía.

Hasta ayer nomás un señor New Age podía hacerse feligrés de las pescaderías y así evitar el pollo de granja o la carne de «feedlot». Quizás debía explicar (no sin razón) a su familia, que lo cree buen tipo pero «un poco chapa», que así elude el inevitable contenido residual de antibióticos de las carnes producidas en masa. Según «The Economist», tan libre de pensamiento New Age como el Sahara lo está de esquimales, más o menos el 80% de la producción mundial de antibióticos termina en las granjas avícolas, porcinas y feedlots vacunos, usada como promotora de crecimiento y para evitar la diseminación de epidemias bacterianas entre los animales hacinados. En pollos, dan hasta un 40% de peso extra en el mismo tiempo de crecimiento.

De modo que el último refugio de un señor New Age para conseguir proteína animal libre de antibióticos últimamente eran las pescaderías. Después de todo, allí se vende -cada vez más escasa y cara- la última carne de caza, es decir salvaje, que uno puede comprarse en este planeta.

Vamos a darle malas noticias a ese señor.

La mera autopsia

Ahora podemos desconfiar hasta de un mero mero, un Accanthistius brasiliensis, un señor pez, cuerpudo, bocón, salvaje de todo salvajismo, capturado no en Carrefour o Jumbo por tarjetazo sino tras buena pelea por un pescador deportivo librada en algún desolado muelle santacruceño, bien lejos de todo río escupidor de plásticos, como el Plata o incluso el Negro. No es forzoso pero tampoco imposible que, si antes de ponerlo a la parrilla, al mero mero le hacemos una mera autopsia, le descubramos signos probablemente menores de daño hepático. ¿Efectos de toxicidad de microplásticos? Si además estos aparecen, como un polvillo transparente, casi invisible, en los intestinos, probablemente sea el caso. No era mi intención jorobarle el asado, pero así son las cosas, parece.

A la luz de lo que se revela sobre los efectos sistémicos de microplásticos en las cadenas alimenticias marinas, es probable que ya no exista la pesca prístina, salvo en lagos y ríos vírgenes en zonas deshabitadas. Y podemos sospechar que en el colapso de las pesquerías del Mar Argentino, el precio altísimo y el tamaño cada vez menor de la merluza Hubbsi puede haber fuerzas más profundas y menos evidentes que el vaciamiento sistemático del Mar Argentino por parte de la flota alturera española desde los ’90.

Sobre la acción de los nanoplásticos, los molidos a grano inferior a la millonésima de milímetro, ignoramos todo. Por su tamaño evaden todo sistema de detección convencional. Podemos suponerles una conducta física y química bastante impredecible, como sucede con todos los objetos dentro del rango «nano», porque con ese tamaño obedecen más a la paradójica mecánica cuántica que a otras fuerzas «macro».

De vuelta a Europa y de ahí al Lejano Oriente

«Corremos el riesgo de asfixiar nuestros océanos con plástico, lo cual causará repercusiones en nuestra cadena alimenticia y en la salud humana», resumió la semana pasada Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Y agregó: «Vamos a prohibir los plásticos que tienen un solo uso y no son reutilizables».

Vale destacar que varios países europeos, como Dinamarca, Francia, Bélgica, Italia y Portugal ya han adoptado medidas para reducir los desechos plásticos y más del 85 % de los participantes en una encuesta de la Unión Europea manifestaron un fuerte apoyo a estas medidas.

Aunque el proceso legal podría requerir un año o más, en caso de adoptarse, la propuesta impondrá distintos tipos de medidas para diversos productos. Si se cuenta con alternativas viables, los productos plásticos que se usan una sola vez se prohibirán en todo el mercado europeo.

Por ejemplo, se alentará el uso de sistemas de retorno y rembolso y los Estados miembro se propondrán recabar para reciclaje un 90 % de todas las botellas de plástico para 2025.

¿Es imposible? Noruega, para el caso, recupera el plástico del 97% de dichas botellas, porque porque el usuario sólo se los lleva del «super» por canje con unidades vacías o pagando un depósito alto (como se hacía en Argentina con los envases de vidrio «altri tempi»). ¿Muy alto? Y… sí. En dólares, serían unos 35 centavos por unidad. Pero además, en la calle hay máquinas que reciben botellas y devuelven reembolsos en sólidos kroner, o te los acreditan en tu tarjeta.

¿La UE está pensando en imitar a Noruega? Tal vez vaya más lejos. Dice Timmermans: «… En la práctica no veremos hisopos que se usan una sola vez en los estantes del supermercado, sino que habrá unos hechos con materiales más ecológicos. Lo mismo sucederá con los sorbetes, los agitadores de bebidas, las varas en los globos, los cubiertos y los platos desechables».

Lo que no se verá, por ahora, son los famosos plásticos biodegradables. En los experimentos, por ahora, los desarrrollados a fecha de hoy vienen demostrando ser bastante remisos a desaparecer rapidito por acción de bacterias y hongos. El PNUD, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dejó de hablar de ellos desde 2015.

En contraste, cada año, se usan en la Unión Europea 46.000 millones de botellas, 36.000 millones de sorbetes, 16.000 millones de vasos para café y 2000 millones de contenedores plásticos desechables, según un informe de 2017 elaborado por Seas at Risk, una organización de grupos ecologistas de toda Europa que promueve la protección marítima.

Los grupos ambientalistas dicen que la legislación «antiplástico» que cocina la UE enfrentará una resistencia enrome de la industria de empaques, y la ven como «una posibilidad espantosa», al decir de Vicky Cann, del Observatorio Corporativo Europeo, una ONG especializada.

Espantosamente inevitable, además. La mitad de los más de 407 millones de toneladas/año de plástico fabricadas es «de un solo uso»: primero es bonito, promueve las ventas y lo llamamos «packaging». Luego es feo y lo llamamos basura. Tratamos de perderlo de vista, raramente reciclándolo, aún más rara vez usándolo de combustible en hornos de alta temperatura, en general «archivándolo» en rellenos sanitarios donde puede durar siglos lixiviando su contenido de monómeros y aditivos a las aguas freáticas, que nos beberemos tarde o temprano. Pero en la Argentina es más frecuente que lo descartemos ilegalmente en basurales a cielo abierto. De ahí al mar, es cuestión de décadas.

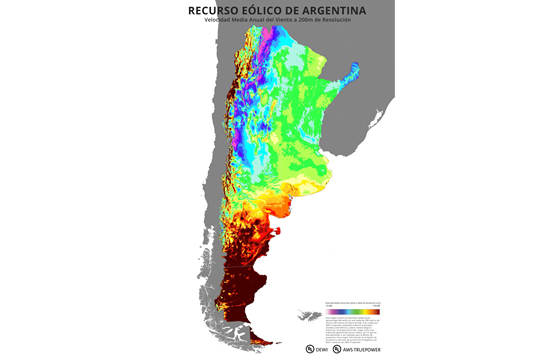

Salvo en la Patagonia, donde la transferencia es rápida porque los ríos son de viento. En los basurales, siempre hacia el Este de las grandes ciudades andinas, de la estepa y cercanas a la costa, hay centenares de hectáreas con millones de bolsitas de nylon arrastradas a sotavento por el Sudoeste. Están precariamente atrapadas por las espinas o romas de la mata verde, la mata negra, el calafate, el duraznillo, el molle y otras leñosas. Ahí flamean como banderas y se van desintegrando, en sucesivos «stops» por enganche temporario con las plantas en su camino eólico hacia el Atlántico.

El asunto es que está llegando plástico por variadas vías y desde todos los continentes hacia los océanos, y ahora esto se ha vuelto otro megaproblema global más, de un calibre parecido al del agujero de ozono. ¿Soluciones? Todas heroicas, es decir, difíciles de vender.

¿Por qué la discusión que se abre en Europa no es importante y al mismo tiempo sí lo es? En términos cuantitativos, las medidas que tome Europa no moverán mucho el amperímetro de la contaminación oceánica. El 50% de los plásticos marinos viene de apenas 5 países asiáticos: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Pocos datos ilustran tan bien la desindustrialización del Atlántico Norte. De EEUU no se puede esperar nada mientras gobierne el ala descerebrada y anticientífica de los republicanos. No habrá ni debate.

Si Europa, amparada por su creciente enanismo industrial y diplomático, adopta un cómodo «business as usual», entonces sí moverá el amperímetro, y mucho. Sólo que en contra. Los países ricos y con demografía a la baja que quieran que los superpoblados y pobres «les» firmen algún pacto global de reciclado o sustitución de plásticos, algo parecido al Protocolo de Montréal, antes van a tener que mostrar que hablan en serio. Con hechos.

Caso contrario, va a ser todo cháchara y buenas intenciones, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Hasta hoy, ése sigue siendo el máximo fracaso de nuestra especie en garantizar su propio futuro.

Lo que no se verá, por ahora, son los famosos plásticos biodegradables. En los experimentos, por ahora, los desarrrollados a fecha de hoy vienen demostrando ser bastante remisos a desaparecer rapidito por acción de bacterias y hongos. El PNUD, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dejó de hablar de ellos desde 2015.

En contraste, cada año, se usan en la Unión Europea 46.000 millones de botellas, 36.000 millones de sorbetes, 16.000 millones de vasos para café y 2000 millones de contenedores plásticos desechables, según un informe de 2017 elaborado por Seas at Risk, una organización de grupos ecologistas de toda Europa que promueve la protección marítima.

Los grupos ambientalistas dicen que la legislación «antiplástico» que cocina la UE enfrentará una resistencia enrome de la industria de empaques, y la ven como «una posibilidad espantosa», al decir de Vicky Cann, del Observatorio Corporativo Europeo, una ONG especializada.

Espantosamente inevitable, además. La mitad de los más de 407 millones de toneladas/año de plástico fabricadas es «de un solo uso»: primero es bonito, promueve las ventas y lo llamamos «packaging». Luego es feo y lo llamamos basura. Tratamos de perderlo de vista, raramente reciclándolo, aún más rara vez usándolo de combustible en hornos de alta temperatura, en general «archivándolo» en rellenos sanitarios donde puede durar siglos lixiviando su contenido de monómeros y aditivos a las aguas freáticas, que nos beberemos tarde o temprano. Pero en la Argentina es más frecuente que lo descartemos ilegalmente en basurales a cielo abierto. De ahí al mar, es cuestión de décadas.

Salvo en la Patagonia, donde la transferencia es rápida porque los ríos son de viento. En los basurales, siempre hacia el Este de las grandes ciudades andinas, de la estepa y cercanas a la costa, hay centenares de hectáreas con millones de bolsitas de nylon arrastradas a sotavento por el Sudoeste. Están precariamente atrapadas por las espinas o romas de la mata verde, la mata negra, el calafate, el duraznillo, el molle y otras leñosas. Ahí flamean como banderas y se van desintegrando, en sucesivos «stops» por enganche temporario con las plantas en su camino eólico hacia el Atlántico.

El asunto es que está llegando plástico por variadas vías y desde todos los continentes hacia los océanos, y ahora esto se ha vuelto otro megaproblema global más, de un calibre parecido al del agujero de ozono. ¿Soluciones? Todas heroicas, es decir, difíciles de vender.

¿Por qué la discusión que se abre en Europa no es importante y al mismo tiempo sí lo es? En términos cuantitativos, las medidas que tome Europa no moverán mucho el amperímetro de la contaminación oceánica. El 50% de los plásticos marinos viene de apenas 5 países asiáticos: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Pocos datos ilustran tan bien la desindustrialización del Atlántico Norte. De EEUU no se puede esperar nada mientras gobierne el ala descerebrada y anticientífica de los republicanos. No habrá ni debate.

Si Europa, amparada por su creciente enanismo industrial y diplomático, adopta un cómodo «business as usual», entonces sí moverá el amperímetro, y mucho. Sólo que en contra. Los países ricos y con demografía a la baja que quieran que los superpoblados y pobres «les» firmen algún pacto global de reciclado o sustitución de plásticos, algo parecido al Protocolo de Montréal, antes van a tener que mostrar que hablan en serio. Con hechos.

Caso contrario, va a ser todo cháchara y buenas intenciones, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Hasta hoy, ése sigue siendo el máximo fracaso de nuestra especie en garantizar su propio futuro.

Ya emplea a más 270 personas en forma directa y tiene operaciones distribuidas en todo el país: Tucumán, Neuquén y La Plata con generación térmica y con energía eólica en Chubut y Santa Cruz.

Ya emplea a más 270 personas en forma directa y tiene operaciones distribuidas en todo el país: Tucumán, Neuquén y La Plata con generación térmica y con energía eólica en Chubut y Santa Cruz.