Daniel Arias, frecuente e imprescindible columnista de AgendAR, también ha volcado su pasión argentina en otros lugares. Entre ellos, mi blog personal. Allí escribió, a lo largo de muchos meses, una historia del Programa Nuclear Argentino, que alguna vez tomará forma de libro. Pero en el medio, se metió con otros temas insoslayables. Uno era, a fines de 2017, el de los nuevos territorios submarinos que nuestro país había ganado.

(Una tosecita modesta: La pelea por estos territorios la sigo desde mayo 2009, cuando publiqué en un portal anterior, la presentación argentina ante las Naciones Unidas. Pero fui demasiado modesto en cuanto a lo que podríamos conseguir. Y conseguimos).

Este tema lo tratamos en AgendAR, claro, en mayo del año pasado. Pero en estos siete capítulos que publicaremos a partir de hoy, Daniel nos cuenta la historia en un tono más informal y agrega detalles políticamente incorrectos. Y, lo más importante: en la tradición de este portal, propone proyectos para un destino argentino en el mar.

Se publican en este portal del domingo 10 al sábado 16 de noviembre de 2019.

En este capítulo y en el anterior, Daniel desarrolla los argumentos para plantearnos un desafío para ingenieros navales argentinos: el diseño y construcción de un rompehielos con propulsión nuclear.

El sentido de un barco oceanográfico nuclear

Para rotar a la gente y alimentarla estarán los helicópteros del barco polar que planteo, también los del Irízar, que más de una vez tendrá que sacarlo de apuros, y eventualmente, los 4 grandes y viejos remolcadores para hielo delgado Neftegaz comprados en 2015 a Rusia, como soporte logístico de Pampa Azul. Costaron menos de U$ 10 millones los cuatro y fueron construidos a fines de los ’80, de modo que no pongo las manos en la parrilla por su estado técnico.

Bautizados con nombres malvineros (ARA San Carlos, Puerto Argentino, Bahía Agradable e Islas Malvinas), estas unidades sustituyen en una emergencia a los 3 moribundos avisos yanquis de la Armada, sobrevivientes de la 2da Guerra. Los Neftegaz son remolcadores (“avisos”, en jerga naval criolla). Como cualquier remolcador, con timonera alta y casco redondo, el Neftegaz baila como una boya en mares violentos, pero estos tienen 40 años menos que los yanquis y motores de 7200 HP (al menos, nominales). Sirvieron con soviética disciplina para remolcar o cargar descomunales equipos petroleros, y hoy al menos una Marina (la acerí), usa sus grandes cubiertas de popa como helipuertos de ocasión. No tendrán hangares, pero para apontar un “helo” son mejores que el mar.

¿Por qué tanta logística? ¿Por qué habría que hacer oceanografía al menos 320 días por año y con más de 80 científicos a bordo? Para atacar el único lado flaco del Attenbourough: este logra cortar sólo 1 metro de hielo, y sus campañas de temporada fría estarán limitadas a 60 días. Pese a su gran autonomía de diseño (22.000 km. en aguas abiertas), andando por banquisa antártica esta nave gastará sus existencias de gasoil marino a lo pavote. El otro límite es el agua potable, como en casi cualquier barco de propulsión térmica.

La propulsión atómica la necesitamos por varios motivos: muchos más HP en hélices para cargar con un casco de estructura más fuerte, que pueda cortar hasta 2 metros de hielo navegando en travesía continua a 3 o 4 nudos, sin tener que ejecutar el “ramming” (embestida) y el embicaje (treparse al hielo) típicos del rengo, discontinuo avance de un rompehielos. Ahora Ud. finalmente entendió ese casco con absurda forma de cuchara de los rompehielos: sirve para montarse a puro motor sobre el hielo, tobogán resbaladizo si los hay, y luego aplastarlo.

Esa sádica cresta que corre por la panza del barco sirve para concentrar el considerable peso del alto, casi absurdo castillo de proa sobre una superficie ínfima, de modo que la presión se dispare y en combo con la gravedad, hagan el trabajo sucio, crrack. Si un barco polar corta hielo en horizontal, como un cuchillo, el Irízar y toda su laya lo hacen en vertical, como una prensa hidráulica.

No se vaya a pensar que un barco polar se desliza como un cisne. Su proa, sus amuras y todo el cinturón de chapas que rodea su línea de flotación están muy reforzados, y el entramado de costillas y largueros que lo soportan es muy cerrado. Pero incluso con un casco doble, las vibraciones y el estrépito continuo causado por la fricción de bloques de hielo roto del tamaño de camioncitos puede ser insoportable. En algunos sectores del barco, es como estar en un galpón sobre el que se rascan dinosaurios del tipo espinoso.

Hay pegadas de diseño del Attenbourough que vienen de los barcos de exploración petrolera y deberemos copiar: la “moon-pool”, un túnel de una sección circular de unos 7 metros que atraviesa en vertical todas las cubiertas del barco y da acceso directo al mar, coincidiendo con el centro de masa de la nave en rolido, cabeceo y alabeo. El moon-pool podrá ser un escándalo de ingeniería y de hidrodinámica. De yapa, limita los espacios para otros fines, como si a bordo sobrara.

Pero si hay que subir y bajar cargas pesadas hasta y desde fondos profundos (y los “drones”, los ROVs y los equipos de perforación de fondo son objetos masivos), la maniobra hecha desde el moon-pool no desequilibra el barco. Sí lo hacen las habituales grúas que tienen que manejar tales objetos sobresaliendo en extraplomo por sobre los laterales del buque. Con la mar exasperada por una galerna de 70 nudos, un “moon-pool” hace la diferencia entre trabajar y no hacerlo.

Otro detalle de ingeniería a imitar del RRS David Attenborough: la grúa de popa en carrusel.

En un barco polar la timonera no debe ser una Trump Tower: estaría de más el calado aéreo descomunal del Irízar, que lo hace intencionalmente tan pesado de proa. Por el contrario, puede adoptarse un castillo más petiso, oblicuo y aerodinámico, como el del Attenbourough. Y todo el mundo a bordo más feliz y productivo. Y es que el viento antártico no se lleva bien con los barcos altos, ni éstos con la ciencia: los oceanógrafos, como cualquier humano, como incluso los marinos más curtidos de estómago, dejan de funcionar y caen en un sopor inerme cuando pierden demasiado sodio y potasio debido a esas vomitaderas persistentes, que te queman el esófago de jugo gástrico –lo único que queda en el estómago- y se ríen de la dramamina. Varios días en ese estado son una agonía difícil de entender para quien no los pasó.

Y hablando de deshidratación, la propulsión nuclear permite capear otro límite: el del agua potable a bordo. Hay tanta potencia eléctrica disponible que puede energizar una pequeña unidad desalinizadora a bordo, una plantita de ósmosis inversa como las de los submarinos nucleares.

Tanta electricidad permite vencer otros límites. Un barco oceanográfico moderno tiene varios tipos de sonares y de dispositivos acústicos “de diagnóstico por imagen”. Los que Ud. ya conoce son las ecosondas multihaz, que permiten “iluminar” grandes superficies de fondo a miles de metros de profundidad, y mapear no sólo su relieve sino la densidad de sus materiales. En síntesis, hacen lo mismo que las ecografías médicas o los sistemas de ecolocalización de delfines, orcas y cachalotes.

Pero a bordo de un oceanográfico “comme il faut” hay sonares menos potentes y de mayor frecuencia, algo parecidos a los que usa la ecocardiografía Doppler: detectan cambios de velocidad, densidad o salinidad de líquidos. Cuando hay varios sistemas de corrientes submarinas montados verticalmente como tuberías independientes dentro de la columna de agua, estos sensores indican sus profundidades, direcciones, velocidades y caudales. Hay otros sonares especializados en localizar plancton, y otros para cardúmenes de peces, y discriminan tan bien la biomasa que el ojo experto del biólogo marino hasta se puede colegir la especie.

Y por último, con un gasto colosal de potencia, están los equipos “de sísmica”, que generan unos pulsos de frecuencia muy baja pero enorme intensidad. Estas penetran kilómetros enteros dentro de los sedimentos de fondo y revelan si tienen las estructuras típicas de las formaciones generadoras o acumuladoras de hidrocarburos.

Las rarezas de la transmisión y refracción de sonido en el mar: el “canal SOFAR”, bajo el cual salvó su vida la tripulación del submarino ARA San Luis cuando la de Malvinas.

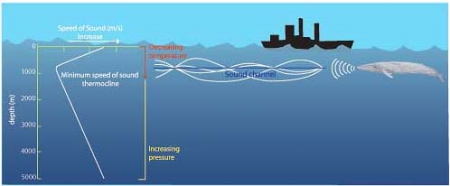

Y me anticipo a su duda de curtido sonarista: sí, tiene razón, algunos de estos sistemas de ecosonda, ya sea por frecuencia o intensidad, logran “ver” debajo del “canal SOFAR”. Para los ajenos al gremio de Popeye, este “canal” es una zona relativamente superficial del mar, que en los trópicos está a 1200 metros de profundidad, en las latitudes medias a unos 600 y en las muy polares, casi en la superficie.

En cualquier latitud, el límite inferior del canal SOFAR es una zona de transición térmica rápida, donde el agua está entre 3º y 2º C de temperatura, y así sigue sin variaciones hasta el fondo. Esa termoclina, o límite térmico, actúa como un espejo sónico. El “canal” se llama así porque logra que un pulso de sonido generado cerca de la superficie rebote contra el mismo, vuelva a la superficie, vuelva a rebotar allí como en un segundo espejo, hacia abajo, y se aleje horizontalmente en sucesivos rebotes oblicuos, casi sin pérdida de energía, y a distancias sorprendentes. Gracias al canal SOFAR, el rugido subsónico de una ballena azul puede ser oído por otro cetáceo de su especie de una punta a la otra del Oceáno Pacífico.

Sí, exactamente como lo está pensando, algunas ballenas tienen su propia internet. Será porque viven absortas y chateando que las hemos podido cazarlas casi hasta la extinción, y esa extinción ya era patente en el caso de los cachalotes con las tecnologías precarias del capitán Achab y sus colegas del puerto de Nantuckett.

Pero esto del canal SOFAR le complicó la vida a los sonaristas ingleses durante el pifostio de Malvinas: buscando el submarino ARA San Luis, que les había soltado tres torpedazos sin efecto alguno, no lograron detectarlo jamás, acurrucado como estaba contra los fondos bastante bajos que rodean las islas demasiado famosas. En las latitudes malvineras, el espejo sónico de la SOFAR está apenas unas decenas de metros más arriba. En consecuencia, los destructores, fragatas y helicópteros de Su Graciosa reventaron a bombazos el Atlántico Sur cada vez que creían detectar el eco de algo grande, y al cuete.

Ahí Ud. entiende por qué, por si las moscas, los Brits se vinieron a la guerra con los barcos llenos de cargas de profundidad nucleares “polenteadas” con hidrógeno (“boosted charges”), las famosas WE.177 de 277 kg, de 0,5 kilotones. El Ministry of Defence (MoD) todavía dice que se las trajeron en el apuro, sin intención de usarlas, porque no hubo tiempo para bajarlas a tierra. En realidad no las tuvieron que usar porque los malditos torpedos filoguiados Telefunken del San Luis alemanes fallaron todos (todo fallaba en el San Luis, computadoras de tiro, motores, todo, todo salvo los cojones del capitán Fernando Azcueta y su tripulación). Mal momento para ser ballena en las islas demasiado famosas, aquel invierno de 1982. La que no quedó sorda, se volvió paté de cetáceo.

Y ahora Ud. empieza a entender por qué me interesa tanto tener al menos un rompehielos y un barco oceanográfico nucleares. Con la parafernalia acústica que se traen, amén de los ROVs, estas naves pueden pispear perfectamente bajo el canal SOFAR. Y si perciben algo fuera de lugar, pueden determinar su densidad, ubicación y velocidad, y si estos sugieren más submarino hostil que cetáceo neutral, ambas naves polares, pese a ser un tanto lerdas, tienen veloces helicópteros para anillarlo de cargas de profundidad comunes. No señor, Torpex o cualquier alto explosivo con una velocidad de expansión de gases de 8000 metros/segundo. Nada nuclear, no somos tan malos, y a diferencia de los Brits, que se vinieron a reconquistar las Malvinas con armas nucleares de apurados nomás, estamos cumpliendo a rajatablas con ese par de tratados que nos encajó el Calos E’Nesario Menem, el de Tlatelolco y el de No Proliferación. Somos buenos chicos, lo que no significa que debamos asumirnos como enteramente pelotudos.

Por supuesto, los barcos polares son mucho más seguros que esos frágiles cruceros llenos de turistas que uno ve hoy en la Antártida. Nunca tales naves merecieron tanto sus nombres: uno los ve y se hace cruces. Pero además de llevar oceanógrafos “nerds” y turistas “cool”, cobrándoles un ojo de la cara a los segundos, un barco polar puede llevar y traer gentes de otras profesiones. Peludos infantes de marina, por ejemplo. Porque a veces no sólo alcanza con saber un punto más que el diablo.

Y ahora dígame que la ciencia y el mar no son fascinantes.

Daniel E. Arias