Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó

Los anteriores capítulos de la saga estan aqui

DE CÓMO LO PEOR DE LAS BOMBAS ATÓMICAS EN JAPÓN QUEDÓ EN LOS EEUU

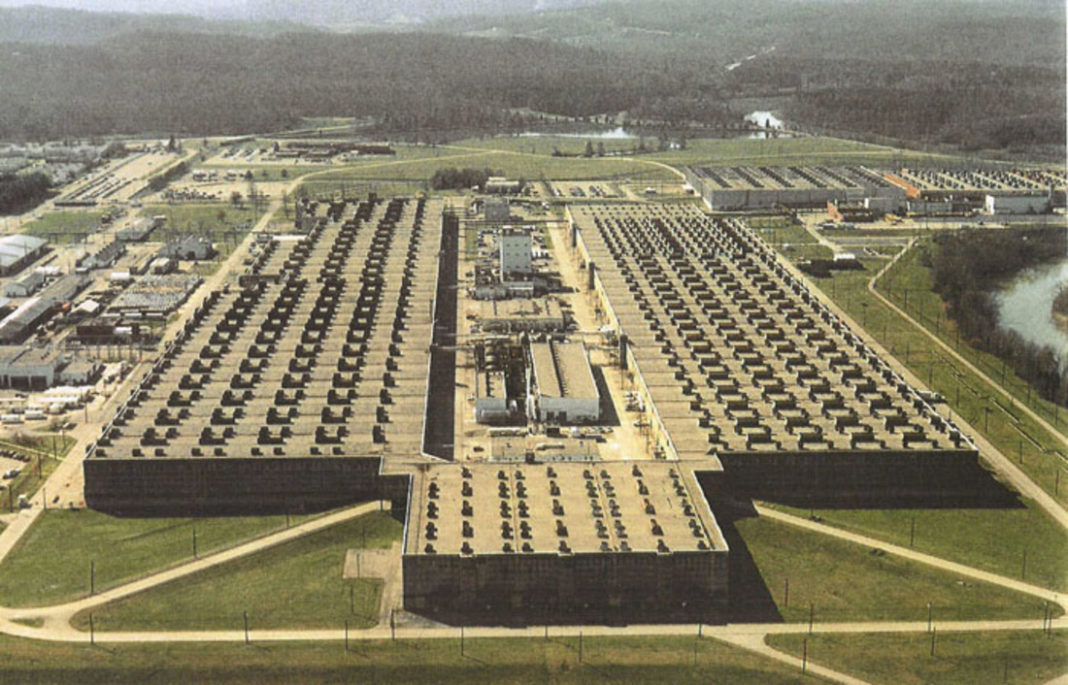

La planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa K-25 Oak Ridge, Tennessee, el mayor edificio del mundo en 1944, con 152 mil m2 cubiertos , y el de mayor demanda eléctrica exclusiva (necesitaba su propia planta térmica de 238 MW para funcionar). Aún así, su producto no llegaba ni remotamente al enriquecimiento del 95% que pedían los diseñadores de “Little Boy”, la bomba atómica de uranio testeada en Hiroshima. Para eso, hubo que alargar la cadena de enriquecimiento con los “calutrones” terriblemente ineficientes de la planta anexa Y-12, un cuello de botella intratable, pero que daban un producto más puro. La bomba «Little Boy» que finalmente se arrojó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 tenía 64 kg. de uranio enriquecido a un 80% promedio, pero la lentitud de ambos sistemas garantizaban que no volvería a haber una nueva «Little Boy» hasta diciembre de aquel año. A la luz de ello, el proyecto Manhattan se estaba concentrando desde 1943 en la bomba de plutonio 239 (“Trinity”, testeada en Los Álamos, “Fat Man”, detonada en Nagasaki). Ese material más barato y más físil salió del complejo de reactores plutonígenos y plantas de “repro” en Hanford, pero también tenía problemas de contaminación con isótopos indeseados (básicamente, el plutonio 240). Pero se pudieron resolver a fuerza ya no tanto de física como de pura ingeniería.

Una evaluación rápida del Manhattan, 72 años más tarde y cruzando distintas fuentes, todavía sorprende por algunas cifras. Un proyecto bélico masivo, que empleó un total de 500.000 personas, originado en épocas en las que se sabía bastante poco de radiodosimetría, y cuyo objetivo era matar rápidamente un número descomunal de alemanes o en su defecto, de japoneses, sólo provocó dos excursiones críticas. Y ambas sucedieron con el carozo de una misma bomba, en Nuevo México. Y éstas mataron a tres personas, punto.

Sin embargo, hubo contaminación masiva de tierras, aguas y salmónidos en el río Columbia. Las aguas de éste se usaban para refrigerar el reactor plutonígeno de Hanford, así como para insumo hidrometalúrgico en la planta de “repro” adjunta.

Puede parecer absurdo, pero este último chorro de efluente industrial se almacenaba unas horas en un piletón abierto de casi 26 millones de litros, para descomposición radioactiva inicial de los productos de fisión de vida media más corta. Luego ese efluente radioactivo casi crudo se desechaba en el Columbia, sin ningún otro tratamiento o filtrado, y así se recorría el resto del río hasta su salida sobre el Pacífico. Su ruta.

Los piletones de retención temporaria de fluídos radioactivos de Hanford. El efluente se dejaba decaer unas horas y se tiraba luego al río Columbia, visible al fondo. El resultado: salmones que brillaban de noche.

Solo considerando el lado químico de la cuestión, la acidez se comía el concreto y el acero de las cañerías diseñadas apresuradamente y con materiales poco aptos. El lado radiológico era peor: en 1983, empezaron a desclasificarse documentos que indicaban contaminación con plutonio en los barros del Columbia más de 80 kilómetros aguas debajo de Hanford.

El general Leslie Groves y su manyaoreja, el teniente coronel Colin Mathias, recibieron quejas rarísimas de las reservas indígenas Yakima y Nez Percé situadas corriente debajo de Hanford: truchas y salmones que brillaban de noche. Groves y Mathias se plantearon si lo correcto era detener el complejo hasta investigar los efectos sobre la gente ribereña, unos malditos indios aislados y sin acceso a medios, o ganar la maldita guerra de una maldita vez. ¿Adivina qué decidieron? Exactamente.

Pero como no eran idiotas y en los EEUU la prensa no siempre es totalmente controlable, iniciaron también un programa de estudio de la radioactividad sobre la vida acuática. Para ello, contrataron a dos ictiólogos, Lauren Donaldson y Richard Foster, y les pusieron un laboratorio para estudios preliminares sobre alevinos de salmónido, y la consigna de no encontrar nada serio. Donaldson y Foster cumplieron a medias: descubrieron cosas asombrosas y desconocidas.

Primero, que incluso con el efluente de Hanford atemperado por el colosal factor de dilución de un río gigante como el Columbia, los peces entraban en colapso inmune, se llenaban de hongos y bacterias oportunistas. Literalmente, se pudrían vivos. El 99% no llegaba vivo a la madurez.

Lo otro que descubrieron hoy es un principio básico de la ecología: lo llamaron biomagnificación. Hoy es una de las bases matemáticas de esa disciplina. Dice que algunos contaminantes logran almacenarse en dosis crecientes a medida que se escalan las cadenas alimenticias.

Es decir que si hay X unidades de un determinado metal pesado en el agua, va a haber más en las algas, una concentración aún mayor en los organismos que las consumen, como el zooplancton, y números rampantes en los predadores del zooplancton, como los bagres. Y todavía habrá concentraciones mayores entre los predadores de bagres, como los salmónidos, y la peor es la que se ligarán los superpredadores de las cadenas tróficas. En el caso de Hanford, los osos pardos, los grizzly… y los indios Yakima y Nez Percé, pescadores de truchas y salmones.

Bueno, eso sucedía con los contaminantes químicos de Hanford, pero también con los radioactivos. Algunas truchas hacían crepitar a lo loco los contadores Geiger. Después de haber descubierto todo eso, Donaldson y Foster se callaron prudentemente la boca, acaso para no terminar contribuyendo a la contaminación del Columbia con sus propias personas y alguna ayuda de la Policía Militar de Groves. Los PM eran una presencia constante y pesadillesca en la vida diaria de todos los científicos del Proyecto Manhattan.

En Oak Ridge se enriquecía uranio traído desde el Congo Belga, África Occidental. Ese National Lab estaba situado sobre el río Clinch, un muy alto afluente del Tennessee en medio de los Apalaches. El atractivo para esa ubicación boscosa y escénica no sólo era la soledad, o el acceso al agua fluvial. Eran también las líneas de alta tensión de los muchos y bastante cercanos aprovechamientos hidroeléctricos del TVA, la Tennessee Valley Authority, autoridad federal de cuenca de la cuenca del Tennessee.

La TVA era un organismo con poderes extraordinarios y mandoneaba a su antojo a los estados del Tennessee, Kentucky, Mississipi, Alabama y Georgia, tan jarifos, sureños y orgullosos de su independencia que siempre lindaban con el secesionismo. La TVA les bajaba órdenes, les imponía diques y represas, y los estados ribereños se las tenían que bancar porque el organismo daba cantidad de puestos de trabajo, traía laburantes, fundaba pueblos y escuelas, reavivaba las economías, generaba electricidad a lo bestia y daba garantía contra las frecuentes inundaciones de la Alta Cuenca, la zona más boscosa, montañosa, deshabitada y semisalvaje del país, excepción hecha de Alaska.

La TVA había sido creada por Franklin D. Roosevelt en su lucha contra la Gran Depresión de 1929, ese tipo de cosas por las cuales los republicanos no lo llamaban estatista o populista, sino directamente comunista.

Regularizar el Tennessee es hacer lo propio con dos ríos aguas abajo del mismo: el Ohio y luego el mítico Mississipi. Con el TVA la del Mississipi se volvió la mayor cuenca hídrica navegable del planeta, y logró que casi todo puerto sobre ese río o sus grandes afluentes adquiriera capacidad de comercio de ultramar. En tiempos en que Mark Twain se hizo capitán de barco fluvial, allá por 1860, eso era casi imposible por las fluctuaciones de caudal y los arrecifes, que hundían rutinariamente su cantidad de barcos por años.

Volverse puertos de ultramar fue mucho decir para ciudades ubicadas cuadradamente en medio del continente norteamericano como Kansas City, Saint Louis, Paducah, Memphis, Little Rock, Tulsa, Birmingham, Atlanta, Jackson y Dallas. El «reformateo» del Missisipi le agregó nuevas costas intracontinente abiertas al mundo a un país industrial que ya tenía dos enormes costas, y bien llenas de puertos profundos, sobre el Atlántico y el Pacífico. No existe nada parecido en el resto del planeta.

Vuelvo al tema eléctrico. Aún en una red fluvial con tantos cerramientos hidroeléctricos como los de la TVA y con una población rural que todavía se iluminaba a querosene, al estilo de los Beverly Hillbillies, en la alta cuenca del Mississipi faltaba electricidad para el Programa Manhattan. La demanda de la planta de enriquecimiento de uranio K-25 era tan extravagante que se la tuvo que dotar de una central termoeléctrica propia, y de 283 MWe. La K-25 usaba el sistema, inventado por EEUU, de difusión gaseosa, muy poco eficiente en términos eléctricos, pero era el que había.

Es el mismo sistema que adoptó INVAP para construir Pilcaniyeu. Con una planta tan chica y la seguridad de que en algún momento la Argentina la sacaría del clóset, era un modo de calmarle el pánico a la OTAN: con un sistema de enriquecimiento tan pedorro, una planta tan minúscula y líneas eléctricas de tan pocos kilovoltios, tenía que resultar obvio que la intención no era militar.

En EEUU sí lo era y por eso se necesitaron 283 MWe térmicos para impulsar las miles de bombas de impulsión de un gas muy corrosivo, el hexafluoruro de uranio, a través de miles de membranas porosas que tendían a dejar pasar alguito más de uranio 235 que de uranio 238. Cada etapa de enriquecimiento generaba la materia prima de la siguiente. Y todo eso estaba bajo el techo del edificio mayor del planeta.

Pero dada la mediocridad del producto final al término de una cadena de miles de etapas separativas, a la monstruosa K-25 hubo que añadir el consumo eléctrico de la vecina unidad Y-12. Ésta era más un instrumento científico gigante que un verdadero fierro de producción. Efectivamente, funcionaba como un ciclotrón, un acelerador circular de iones, de uranio en este caso, rematado por un espectrómetro de masas.

En un espectrómetro de masas se somete el chorro de salida de un ciclotrón a un campo magnético. Esto divide el chorro en dos haces: el que llevaba isótopo de uranio más pesado, el 238, tendía a conservar más su dirección, por inercia newtoniana. En cambio, el haz con uranio 235, más liviano, es deflectado en un ángulo mayor, y pega en otro lado.

Repítase N veces en N etapas consecutivas. El sistema era lentísimo para acumular masa del producto deseado, pero al final lograba una pureza de uranio 235 imposible para la planta K-25 de difusión gaseosa.

Todos los procesos de enriquecimiento de un elemento o compuesto natural son así, tienen una cantidad de etapas proporcional a la pureza final, y aún los sistemas más eficientes gastan energía a lo pavote.

Tras haber consumido la mayor parte del tiempo, del personal y del dinero del Proyecto Manhattan, se llegó al 6 de Agosto con el uranio enriquecido para una sola bomba, y ésta resultó la peor de todas las armas atómicas. También sigue siendo la más famosa, pero sólo porque fue la primera: la de Hiroshima. ¿Quién se acuerda del nombre del segundo hombre en pisar la Luna?

Lo cierto es que no había sobrado U-235 para hacer siquiera un test con «Little Boy». Se hizo sobre la desdichada ciudad que inauguró oficialmente, para su mal, la era nuclear y su percepción pública. Funcionó bien, era de diseño muy sencillo y en general no había muchas dudas de que explotaría. Pero el uranio 235 enriquecido al 80% para una segunda Little Boy sólo estaría listo para Diciembre de 1945. Para hacer rendir a los japoneses con al menos un par de bombas más y hacerles creer que había más listas para ellos, hacía falta plutonio, no uranio.

Las plantas de enriquecimiento de uranio no tienen el potencial contaminante de las de reprocesamiento de plutonio. Oak Ridge, allá en los boscosos Apalaches, dejó una herencia más química que radioactiva en el paisaje: en 1983 se desclasificó que había vertido al río Clinch de más de 1 millón de toneladas de mercurio, y en 1988 se descubrió en los barros de White Oak Creek, kilómetros aguas debajo de Oak Ridge, una cantidad de PCBs (policloruros de bifenilo) muy cancerígenos.

Pero no eran nada nuclear: probablemente habían chorreado de los muchos transformadores eléctricos de la enorme planta, más o menos como en el AMBA sigue pasando con los «trafos» de bajada de tensión media a domiciliaria de Edesur y Edenor. Los aceites clorados son llamados «forever chemicals»: no desaparecen del medio ambiente. Por liposolubles, se almacenan en las grasas y se concentran en los seres vivos, y a mayor altura en la cadena alimenticia, mayor la concentración. La causa es ese fenómeno fundante de la ecología, la biomagnificación descubierta por Donaldson y Foster con los salmones llenos de productos de fisión del río Columbia, esos peces que brillaban de noche.

Oak Ridge cerró en 1964 y está llena de contaminantes químicos a gestionar.

La situación de Hanford es incomparablemente peor. Pero sobre ella hablé en el capítulo anterior a éste.

En New Mexico, esa vasta villamiseria de tablones y chapa acanalada donde debatieron 700 grandes físicos y se diseñaban y armaban las bombas, hubo una cantidad inevitable de muertes, bastante propias de la industria de la construcción, para peor dirigida por militares. En ese contexto ni se te ocurra hablar de sindicatos.

Hablo de al menos 24 muertos, casi todos mecánicos, operadores de equipos pesados, carpinteros de obra y trabajadores no calificados. Entre ellos se observa una desproporción de apellidos hispánicos (Ruybal, Montoya, Salazar, Baca, Lovato, Aguilar, etc,). No es casualidad: los accidentes de construcción sucedieron casi todos en New Mexico, uno de los estados que el Tío Sam le robó a México en el siglo XIX, y que en 1943 seguía tan hispánico, precario, subdesarrollado en lo económico, técnico, urbano y educativo, que tenía más ganado que habitantes humanos.

Si ampliamos el panorama al resto del Proyecto Manhattan, diseminado en 9 instalaciones gigantescas ubicadas en 5 estados muy distantes entre sí, hay un total de 3789 accidentados con secuelas discapacitantes, pero ningún muerto más que dos físicos demasiado audaces y un soldado por accidentes nucleares y exposición a radiaciones. No es simplemente raro, va de frente contra las estadísticas industriales de ayer y de hoy. Me lo imagino pensando que esto es puro “bullshit”.

En 1986 el ing. Abel González, la referencia mundial del OIEA en radioprotección, me dijo que en los reactores plutonígenos, fueran yanquis o soviéticos, “el personal se irradiaba hasta las pelotas”. Me puedo imaginar sin esfuerzo que el reprocesamiento posterior de la torta de plutonio acumulada por yanquis y soviéticos durante la Guerra Fría debe haber sido un asunto muy desprolijo. ¿Control civil del asunto? Olvídate, cariño.

No sobran los historiadores críticos del Manhatan, ni testigos vivientes de sus presuntos fallos en radioprotección. El proyecto involucró el manejo de todo tipo de explosivos convencionales, además del uso de cantidades descomunales de energía eléctrica y de sustancias corrosivas, o infernalmente tóxicas, o al menos de toxicidad hasta entonces desconocida. Esas cosas suelen matar laburantes.

Un ejemplo: hubo casos fatales por inhalación de polvo de berilio, como consecuencia del maquinado de piezas de este metal que se usa como “espejo” o “fuente” de neutrones. Fue un “first timer” histórico. Nadie había aspirado polvo de berilio en toda la historia y probablemente tampoco en la prehistoria humana. El berilio no figuraba en los manuales de toxicología. Y sin embargo, ése, el primer accidente fatal por aspiración de berilio, aunque sucedido en un laboratorio de armas atómicas, sigue sin ser en absoluto un accidente radioactivo o radiológico.

El 2 de septiembre de 1944, en un ínfimo laboratorio de enriquecimiento de uranio en los astilleros de US Navy en Filadelfia, tres ingenieros químicos trataban de destapar con un soplete un caño obturado por el que circulaba hexafluoruro de uranio, material entonces novísimo para cualquier profesional.

El hexafluoruro es jodido de manejar porque pasa de estado gaseoso a sólido casi sin preaviso y tapa cañerías. Y destaparlas ya es asunto de riesgo. Pero además estaba en proximidades de otro por el que circulaba vapor seco caliente. Este último caño de vapor estalló vaya a saber por qué, reventó el de hexafluoruro, y los tres expertos quedaron de pronto bañados en una nube de ácido fluorhídrico formado por la combinación instantánea del vapor de agua con los 6 átomos de flúor liberados bruscamente de cada molécula de hexafluoruro. Otro «first timer» histórico.

El fluorhídrico es el ácido más potente de la química inorgánica: disuelve el vidrio, y lo hace muy rápido. Los ingenieros no se disolvieron pero murieron en minutos, de quemaduras químicas. ¿Accidente nuclear? Estrictamente hablando, no. ¿Químico? Sí, y con probable afectación –por inhalación siquiera breve de vapor de ácido fluorhídrico- de toda la tripulación del acorazado USS Winsconsin, anclado en las cercanías.

Si eso tuvo impacto epidemiológico, no se sabe: la US Navy, la Marina, no dijo ni «mu». El ya general Groves, mandón supremo del Proyecto Manhattan, era un experto en barrer su mugre bajo la alfombra y a fecha de hoy no hubo destapes al respecto. El mayor (y único) usuario de hexafluoruro de uranio en 1944 era la planta industrial K-25 de Oak Ridge, entonces también el mayor edificio del planeta, y en su larga vida operativa jamás hubo derrames de hexafluoruro de uranio. Si es verdad, mejor.

Tampoco hay reportes de rampas críticas entre caños o tanques contiguos en la planta de “repro” de Hanford. Ningún fogonazo azul. El medio ambiente y los fogonazos azules no interesaban un comino en los ’40, pero sí mantener el inmenso secreto de un Programa con medio millón de empleados directos e indirectos, y ganar rápido la guerra.

Me inclino a creer que algo de verdad hay en la falta de muertos por irradiación en el Programa Manhattan, salvo los casos que ya reporté de los físicos Daghlian, Slotin y el pobre soldado de guardia Hemmerlich. Habría sido imposible mantener un buen nivel de supresión de chismes en plantas con abundancia de accidentes radioactivos.

Tras la rendición de Berlín pero un poco antes de los ataques nucleares contra Japón, la inteligencia aliada juntó a la craneoteca nuclear alemana. Allí se amucharon nada menos que Werner Heisenberg, Carl von Weiszäcker, Otto Hahn, Kurt Diebner, Walter Gerlach, Paul Harteck, Max von Laue y Karl Wirtz. Estaban viviendo a lo grande en la mansión campestre británica de Farm Hall, donde había micrófonos hasta en los baños, y donde se los dejó ostensiblemente a solas.

Lógico, los tipos se sabían espiados, pero estuvieron meses viviendo allí, y nada puede hacer que un físico rodeado de físicos no termine discutiendo sobre física, y nadie puede hacerse el idiota tanto tiempo. La transcripción en inglés de las grabaciones revela que aquellos prisioneros de lujo no tenían la más mínima idea del Proyecto Manhattan: pasaron la guerra creyéndose la super-élite de la física atómica, sin poder avanzar gran cosa en la fabricación de plutonio por falta de agua pesada primero, y porque el que lograban sintetizar en su reactor experimental de Haigerloch estaba sobreirradiado y tenía demasiado isótopo 240.

Cuando Heisenberg y compañía, los encargados de hacer la bomba atómica para Hitler, recibieron la noticia de que los EEUU había pulverizado Hiroshima, se quedaron atónitos. Pese a que Heisenberg tenía algún informante en Suiza que retransmitía información originada en Inglaterra, don Werner no tenía maldita la idea de lo que habían avanzado los EEUU por su cuenta.

Sin quitarle méritos a Edgar Hoover y su gran telaraña, el FBI, donde quedaron pegados bastantes espías y saboteadores nazis en la industria de guerra yanqui, la vanguardia de la física nuclear alemana no se enteró siquiera de la existencia del proyecto Manhattan, pese a sus muchas instalaciones de tamaño monstruoso. Y esto fue en parte posible porque éstas estuvieron razonablemente libre de accidentes específicamente radiológicos. Como mostró la experiencia de posguerra (ver casos de Slotin, Daghlian y Hemmerlich) los resultados de una gran exposición instantánea a rayos gamma y neutrones a veces pueden ser inocultables.

La reacción de Otto Hahn cuando se entera de lo de Hiroshima es gritarle a sus colegas: “Si los americanos tienen la bomba de uranio, es porque Uds. son todos una manga de segundones”. Para un idioma como el alemán, donde los insultos se dirigen a la inteligencia o a la autoridad social (o más bien a su falta) y rara vez tienen una raíz escatológica o sexual, lo de «segundón» sonó fuerte. Y Hahn tenía razón: los mejores físicos nucleares de Europa, incluidos los alemanes, se habían fugado en la preguerra a EEUU, en general por ser judíos ellos mismos o por tener esposas judías. Qué manera de tirotearse los pies, los superhombres arios antisemitas.

Comparado con la accidentología habitual de la toda la industria estadounidense del momento, considerando todas sus múltiples ramas, el Proyecto Manhattan está un 62% abajo. Y habida cuenta de las cantidades de materiales radioactivos que se manejaron en cantidades industriales que sólo se habían testeado a escala de laboratorio, la accidentología por “excursiones críticas” en las plantas de “repro” en distintas partes del mundo parece cercana a cero.

Fuera de los Yakima y Nez Percé, de los que significativamente no se sabe nada, no parece haber muerto gente por accidentes o por irradiación lenta causada por especies radioquímicas. Lo que sí sucedió, fundamentalmente en New Mexico, es gente muerta cuando A le pegó un tiro a B, o el hijo de C se ahogó en una pileta, o porque al carpintero X el operario D le pasó con una topadora por encima. Las tragedias de casi todo obraje gigante con contratistas sin entrenamiento ni una cultura de seguridad laboral.

Y sin embargo también hubo –y queda para que la gestionen varias generaciones de estadounidenses- una cantidad espantosa de líquidos simultáneamente corrosivos y radioactivos mal gestionados en Hanford. Duermen desde hace décadas en recipientes deteriorados. Estos pierden y han contaminado de modo probablemente irreversible suelos y acuíferos.

La seguridad laboral puede haber sido una prioridad del Manhattan. Aparentemente lo fue, probablemente por imposición de las agencias de contraespionaje, que no querían juicios ni periodistas, y la cautela casi inevitable en un proyecto dirigido por científicos de mediana edad, que sabían que estaban lidiando con sustancias y procedimientos peligrosos, pero a ciegas y sin el beneficio de guía alguna de manejo o de límites de exposición. Toda la biblioteca de la radioprotección todavía no había sido escrita.

Lo claro, lo sorprendente, es constatar que hasta los años ’70 la idea misma de impacto ambiental prácticamente no existía en ninguna industria, y menos que menos en el ámbito militar. El único reprocesamiento de escala en los EEUU, conviene recordar, ha sido, es y sigue siendo asunto del Pentágono: en su apogeo de guerra tenía por objetivo llegar a muchos megatones termomecánicos para matar alemanes y/o japoneses, no por llegar a muchos megavatios eléctricos para iluminar a sus compatriotas.

Luego la prioridad pasó a matar soviéticos, lo que requirió de plantas inmensamente mayores y en general libres de intromisión civil. Otro tanto se puede decir de las instalaciones homólogas de la extinta URSS.

Pero la historia del reprocesamiento civil es bien distinta en todo el mundo. No estábamos condenados a hacer las idioteces de los yanquis. En buena parte, porque ya las habían hecho ellos.