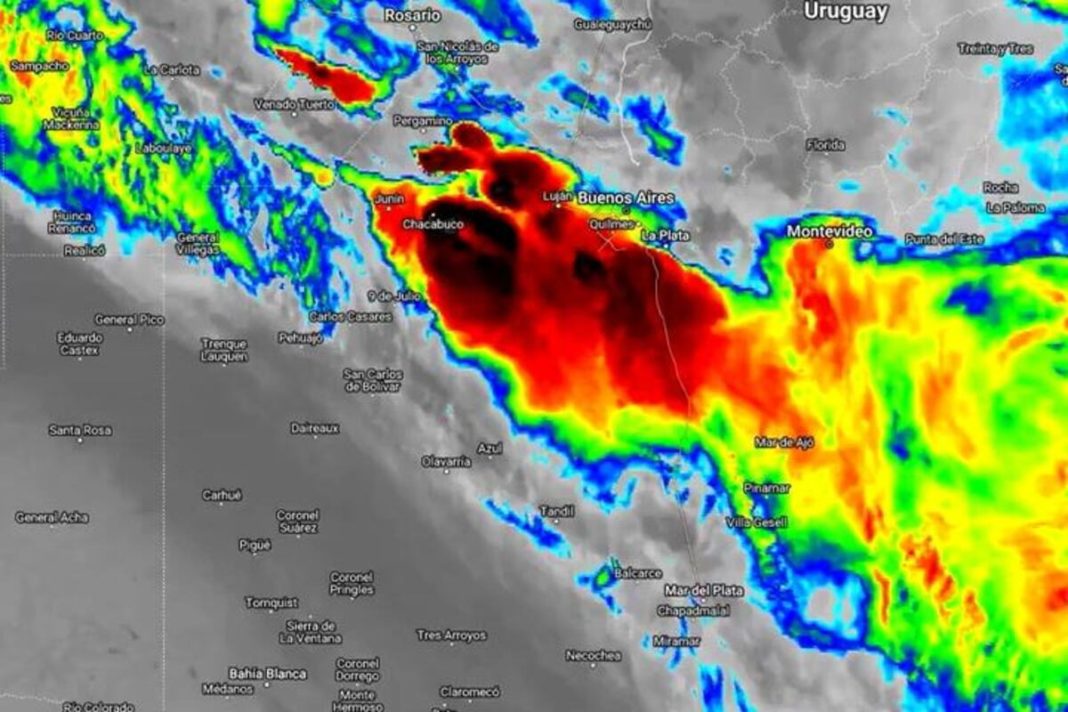

Las lluvias históricas del AMBA ya son cosa común. Sobre los cinturones quinto y sexto del Noreste cayeron 400 mm. en 36 horas. Hoy allí hay unos 3000 evacuados, nadie contó los muertos y se dice que fue un fenómeno histórico.

«Histórica tu abuela», dice la historia reciente. Desde 1985, sobre la mayor megalópolis del país desfilan tormentas “históricas” de otoño en la mayor megalópolis del país son cada vez más frecuentes y peores. Lo mismo vale para las sequías y las olas de calor.

A tal clima extremo no se lo llamar “la nueva normalidad”. Es que no sabemos cuáles son los máximos y mínimos esperables en temperaturas, precipitaciones o velocidad del viento, por ende tampoco la nueva media, si hay alguna. Aunque según el presidente Javier Milei el cambio climático no existe, no hay existen techo ni piso meteorológicos. Todo está en cambio, y no para mejor.

La lluvia histórica todavía insuperada sigue siendo la del 30 y 31 de mayo de 1985, con 350 mm. desplomados sobre la entonces llamada Capital Federal en unas 20 horas. La capacidad máxima de evacuación del alcantarillado urbano andaba en 60 mm. por hora, pero era teórica y sólo sucedió en zonas altas.

Ergo, aquel día murieron 14 porteños, mayormente en el cauce soterrado del arroyo Maldonado, algunos ahogados dentro de sus autos sumergidos hasta el techo, y otros de pie y arrastrados por las correntadas. Uno incluso murió tragado por una boca de tormenta destapada por la presión hidráulica del arroyo Vega, en pleno Belgrano.

No hay porteño que entienda la causa de semejantes riadas, pero es newtoniana, geográfica y simple: el agua sigue las pendientes por gravedad, y Buenos Aires, lejos de ser una mesa de billar, se asienta en la Pampa Ondulada.

Sólo los ciclistas de Rappi y los inmobiliarios entienden este relieve. Unos lo sufren pedaleando como titanes, los otros ganan plata vendiéndote departamentos en cañadas y bajíos donde jamás debió construirse. Todo el Bajo Flores, en tiempos de Uriburu, era una laguna permamente donde los pibes cazaban patos. Devoto está a 27 metros sobre el nivel del mar mientras que Palermo, el Bajo Belgrano o La Boca se han desplegado sobre tierras de relleno a un metro BAJO la cota marina. En esos 28 metros de desnivel cabe entero un edificio de 9 pisos.

Las barrancas de Recoleta, de Retiro y las del Parque Lezama supieron tener los pajonales del Plata al pie hasta comienzos del siglo XX. En aquellas orillas barrosas desembocaban los 11 arroyos de la Capital, fácilmente inundables incluso con las lluvias de hasta los años ’60. Rara ra vez excedían los 80 mm. por día. Pero desde entonces, donde antes se pescaban bagres, tarariras y bogas, hoy hay torres de 20 o 30 pisos, como las del Bajo Belgrano o las de Puerto Madero.

Y aunque en treinta años van a ser accesible por canoa, hoy los derpas con vista al río no se regala. Serán excelentes para ver el río desde el río.

De los arroyos porteños, 10 discurren en la clandestinidad. Son respectivamente el Medrano, el Vega, el Maldonado, el Cildáñez y otros menos conocidos como el White, el Radio Antiguo, el Ugarteche, el Boca–Barracas, el Ochoa–Elía, el Erézcano y el Larrazábal–Escalada. Nadie nacido antes de los años ’30 los ha visto con sus ojos, por techados, aunque sí olido con sus narices: hieden bastante. La Municipalidad porteña los tapó de hormigón y loteó sus cauces de inundación, que abarcan distancias de hasta 400 metros de cada orilla. Las inmobiliarias, los intendentes y los consejos deliberantes volvieron estas orillas bajas en tejido urbano denso e impermeable.

El único arroyo que se salvó de ser intubado es el mayor de todos, el Riachuelo: es que con 6 m3 por segundo de caudal promedio, fue el único puerto de la ciudad y zona de astilleros de construcción y reparaciones, y de barracas de ultramarinos durante casi 4 siglos. La Boca del Riachuelo fue la mayor concentración de poder comercial y logístico del país, un sitio de talleres y trabajo fabril donde las camisas se vendían arremangadas. Por algo los xeneixes, propietarios de esa zona, trataron el 23 de agosto de 1870 de constituir ambas orillas del Riachuelo en república independiente de la Argentina, un protectorado bajo ley del rey Humberto de Saboya, muy al estilo de la República de San Marino.

No era imposible una secesión: la Boca estaba más unida al Atlántico que a la ciudad, de la cual la separaban un kilómetro y medio de pantanos y pajonales derramados por la desembocadura del Riachuelo. La habitaban exiliados genoveses garibaldianos y carbonarios acostumbrados al combate y la derrota. Su conexión con aquella salvaje república adjunta, es decir la Argentina, constaba de un par de caminos sobre terraplenes.

Como a Italia le sobraba industria pero le faltaban colonias y el estuario del Plata venía de 4 bloqueos navales en 64 años (uno brasileño, dos ingleses, y otro anglofrancés), don Julio Argentino Roca, ministro de Defensa de Nicolás Avellaneda, se tuvo que tomar la cosa en serio y mandarse al frente dos regimientos de línea. Tras tres días de mirarse fijamente con argentinos veteranos y morochos, armados hasta la dentadura y cruzados de cicatrices de decenas de guerras civiles, los genoveses separatistas abandonaron sus barricadas y fusiles y regresaron a sus casas y negocios.

Aquí no pasó nada. Ponele.

Como buenos italianos, los xeneixes acordaban en desacordar entre sí, unos usaban la bandera celeste de los Saboya, y otros más republicanos y garibaldianos, otra blanca con una herradura de la buena suerte. Y en el centro, una mano desafiante haciendo los cuernos al enemigo.

La verdadera fortaleza militar de la República de la Boca eran los pantanos que la rodeaban, su salida al Plata y la industria naval de Italia, que la volvían la 5ta fabricante mundial de acorazados. Los Saboya ya se fueron, pero los pantanos no mucho, y con cada crecida del Riachuelo el barrio se inunda hasta la avenida Patricios.

Pasa un poco lo mismo con los viejos cuerpos de agua de la ciudad: reaparecen como diciendo «Hola, querida, ya volví». El Bajo Flores y algunos de los arroyos, fueron entubados a la que te criaste por intendentes más difuntos que los faraones, y para aguantar lluvias parejitas como las de los años ’40. Sólo que estamos en otro siglo y cambiaron la cantidad y el modo de llover.

En mayo del ’92 cayeron 189,5 mm, pero repartidos a lo largo de 9 días. Siete años después, en febrero de 1999, cayeron 197 mm en la misma cantidad de días. En 2003 se alcanzaron 403,3 mm en 16 días. En 2007 cayeron 179,2 mm.

La tendencia es que las tormentas bravas en serio se arman en otoño, o en inmediaciones del otoño. El 24 de marzo de 2004 se registró el primer huracán extratropical del Atlántico Sur, al menos desde la existencia del Servicio Meteorológico Nacional. Se lo llamó el de Santa Catarina, porque el ojo de la tormenta se formó frente ese estado brasileño gaúcho, al que devastó. Pero los vientos y marejadas dejaron 20 muertos en Uruguay, y aventaron por el aire a cantidad de autos en sitios expuestos como la ruta 9 en Argentina. La velocidad continua del viento anduvo en los 120 km/hora, y las ráfagas llegaron a 155, con lo que este fenómeno ingresó el día 28 en el primer peldaño de la escala Saffir-Simpson, de 5 grados.

Para que ocurra un huracán extratropical en el Atlántico Sur, tiene que suceder algo sin antecedentes: el agua del mar frente a Brasil, tiene que llegar a entre 26 y 28 grados hasta una profundidad de 100 metros. Almacena una cantidad de energía térmica fantástica.

Esta energía térmica va a generar corrientes ascendentes de evaporación, que con el giro de la Tierra van a rotar en sentido horario. Con la energía suficiente, esas térmicas suben hasta la estrafósfera, contra la cual se aplastan como cabezas de un hongo, y eventualmente la perforan la tropopausa e invaden la estratósfera. Allí las temperaturas de hasta 50 grados bajo cero pueden transformar el vapor ascendente en gotas supercríticas, y a éstas en piedras de granizo.

No todas las piedras llegan a bajar a tierra en estado sólido. Lo normal es (o era) que en la caída volvieran a estado líquido y se desflecaran en lluvias. Pero no siempre.

El 21 de julio de 2006 sucedió esto a una escala nueva. A eso de las cuatro de la tarde, con el tránsito urbano a pleno, se esperaban lluvias fuertes pero sucedió otra cosa. En solo 20 minutos cielo se pudo color verde oscuro y vomitó una pedrea de bloques de granizo de hasta 10 centímetros de diámetro.

Las casas con tejado rojo del AMBA central y norte salieron con la mitad o más de las tejas y claraboyas destruidas, 7600 taxis porteños perdieron sus parabrisas y lunetas y quedaron poceados de bollos en sus techos, capots y baúles. El mismo destino corrieron 29.000 automovilistas y choferes de colectivos, y los jets de pasajeros estacionados en pista en Aeroparque. Esos millones de pelotas de hielo durísimo venían de al menos 16.000 metros de caída casi libre, sin mayor freno aerodinámico.

Pasada la granizada tan bruscamente como había empezado, la gente salió a patios y calles recoger piedras para guardarlas en el freezer y mostrárselas a los amigos y vecinos como trofeos: el porteñismo al palo. Cortadas al medio, parecían cebollas. Presentaban una estructura interna de capas sobre capas de hielo de distinta dureza, refracción y transparencia.

Es evidencia de que se habían ido formando corteza sobre corteza a medida que ascendían y caían, pero las corrientes térmicas ascendentes, que en una nube de pared pueden llegar a 500 km/hora, las volvían a levantar hasta la estratosfera, donde recibían sucesivos recapados de hielo vítreo.

En algún momento las térmicas ascendentes aflojaron, o el peso de las piedras se volvió excesivo y lograron por fin caer a tierra, sin preaviso y todas juntas. Literalmente, ametrallaron la ciudad.

El AMBA quedó traumado. Faltaron tejas de reposición en todos los corralones de materiales, y se vendían a precio de abuso. Los parabrisas y lunetas de repuesto desaparecieron de la calle Warnes, aunque los podías conseguir por izquierda a diez veces el precio habitual. Los chapistas especializados llamados «sacabollos» se hicieron ricos y les tenías que pedir turno con antelación. Y por primera vez, las aseguradoras de daños a edificios y autos incluyeron daño por granizo en los seguros de mediano precio.

No hubo muertos reportados, pero sí ciclistas y motoqueros que se salvaron porque tenían casco, y peatones que no terminaron con la crisma rota porque los protegió el follaje de los árboles perennes.

En esos 20 minutos la forestación urbana quedó hecha picadillo, como mate derramado de bolsa de arpillera, y tapó las bocas de tormenta, Con ello, algunas calles se inundaron de banda en banda en un abrir y cerrar de ojos. Nadie, por muy viejo que fuera, recordaba un caso semejante, y los archivos históricos de los diarios del AMBA tampoco.

El SMN había dado alerta temprana de que se venía una tormenta brava, pero los meteorólogos no se imaginaron hasta qué punto de brava. Por lo demás, particularmente desde que el presidente Carlos Menem cerró más de 10.000 km. de vías férreas y unas 1000 estaciones, donde el jefe tenia la obligación de tomar tres veces por día los datos meteorológicos relevantes (lluvia, humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento) y transmitirlos por telégrafo o teléfono al SMN.

Los nuevos concesionarios privados de las líneas férreas no se sintieron obligados a continuar con esa tradición.

Dado que las líneas férreas cubrían todo el país, a excepción de los 750.000 km2 de la estepa patagónica, el SMN y el Instituto Nacional del Agua (INA) perdieron 1000 puntos de recolección de datos de terreno en tiempo casi real. La desastrosa inundación de Santa Fe Capital en 2003, con entre 70 y 130 muertos según quien cuente, fue una consecuencia directa de la falta de información sobre la alta cuenca del Bermejo/Salado, que tiene la misma superficie que toda Inglaterra.

Contribuyó también la negativa del gobernados Carlos «Lole» Reutemann a darle curso al pedido del SMN, el CONICET y el INA de dinamitar el terraplén de la autovía Santa Fe-Rosario para que el Salado pasara libremente por el costado oeste de la capital provincial, en lugar de inundarla de repente.

Reutemann les preguntó a los cientificos si tenian imágenes satelitales que probaran que la alta cuenca del Salado se había vuelto un lago. Le contestaron que hacía dos meses que ningún satélite óptico lograba fotografiar la zona, tapada por continuas nuebes de tormenta. Pero los datos del INA sobre el terreno indicaban que se venía una bajada brava, como la de 1873.

Reutemann contestó que un gobernador no dinamita rutas, y menos en elecciones. Logró ser un subcampeón crónico de la Fórmula Uno internacional, un hacendado con plata y gobernados del PJ antes y después de la inundación, pero no fue nunca tuvo gran aprecio por los científicos. Salvó su imagen bajando gente subida a los tejados en su propia lancha, convenientamente seguido por las cámaras de televisión. El heroísmo criollo al palo.

¿Suena parecido al obrar del idiota que este año echó a la calle al 15% del personal del SMN? En consecuencia, los investigadores restantes hoy no se atreven a hablar del cambio climático, porque el presidente Milei es mucho peor que Reutemann, Dios lo tenga en su gloria.

TODO LO QUE UD. QUIERA SABER SOBRE LOS FRENTES FRÍOS

Los frentes fríos son masas de aire de muy baja temperatura que avanzan sobre masas preexistentes de aire cálido y húmedo. Se llaman «frentes» porque ambas masas no se mezclan: una empuja y la otra retrocede, o viceversa. El aire frío es más denso y pesado que el húmedo, y se infiltra por gravedad bajo el aire caliente y húmedo, y lo levanta hasta que se condensa en una línea de nubes de lluvia, y evantualmente, de granizo.

El ascenso del aire caliente y el descenso del frío son bastante violentos, y generan corrientes ascendentes y descendentes que le pueden arrancar tranquilamente las alas a un avión de línea. Los pilotos profesionales a esos los llaman «frentes de turbonada» y los evitan como la peste. Si les dan los motores, saltan por encima de la tormenta, subiendo a 14.000 o más metros de altura, pero es más normal y menos riesgoso intentar «rodear» el frente y pasarle por algún costado.

Pero un frente como Dios manda puede medir miles de kilómetros de ancho. Lo recomendado es pegar la vuelta y aterrizar en el primer aeródromo con una pista de al menos 1900 metros de largo, capaz de soportar el descenso de un jet. Para ser prudente sobra tiempo: los frentes fríos rara vez avanzan a más de 50 kilómetros por hora, porque la masa de aire cálido les hace resistencia.

Pero en 1997 la línea aérea Austral se había vendido a Iberia, junto con Aerolíneas Argentinas, y los españoles querían pilotos obedientes, que salieran siempre aunque el SMN pronosticara eventos jodidos, y eso para diferenciarse de la vieja Aerolíneas, mas proclive a no matar pilotos y pasajeros.

Así las cosas, el vuelo 2553 desde Aeroparque a Montevideo salió a como fuera, e intentó atravesar un frente de turbonada por el medio. Sacudido como una coctelera por las ascendentes y descendentes y sin bajar la velocidad porque los instrumentos estaban deteriorados, el avión perdió las alas y cayó de punta desde unos 7000 metros de altura. Se clavó de nariz en los alrededores de Fray Bentos, Uruguay, con 74 muertos. La deben haber pasado muy mal en el minuto y monedas que duró esa picada.

Lo raro no son los frentes fríos que vienen desde el Pacífico chileno, con un ancho de miles de kilómetros. Tampoco es raro que causen tormentas secas o lluviosas a su paso. Todas ocurren en la línea de encuentro con otra masa de aire cálido, a la que normalmente empujan hacia el norte hasta que se les acaba la energía.

Lo extraño de la situación que acaba de ocurrir este otoño de 2025 es doble. Primero, que el frente frío coincida con una lengua de aire muy cálido, angosto y cargado de humedad que llegó viboreando desde el norte. Parece haber sido más un «río atmosférico» que un verdadero frente cálido. El concepto meteorológico de río atmosférico nació en los EEUU en los años ’90, y no forma parte del vocabulario común, incluso en los comunicados del SMN.

Que en temporada fría un río atmosférico cálido llegue desde el Amazonas tan hacia el sur como Buenos Aires es bastante novedoso, pero si pasamos la película para atrás, desde 1985 ya no lo es tanto. Cosas del recalentamiento global, del que está prohibido hablar pero sucede igual.

Las tormentas otoñales pueden ser muy desastrosas. Además de la lluvia histórica de 1985, la de 1997, la de 2003 y la pedrea de 2006, las cosas estuvieron bravas y murió gente y se perdieron casas, autos y barrios.

Sólo en 2013 hubo algo parecido al evento que acaba de suceder en el AMBA del noroeste. En aquella tormenta las cosas fueron peor: el frente frío tenía menos energía y no logró avanzar hacia el norte y desplazar al río atmosférico. La tormenta resultante de ese «frente ocluído», o «estacionario», se estacionó sobre el sur de Baires cuatro días seguidos.

En esos cuatro días inacabables derramó más de 300 mm y el 2 de abril el arroyo platense El Gato, un cauce miserable intraurbano, no intubado y sucio, que normalmente se atraviesa mojándose los pantalones hasta la rodillas, se volvió de pronto un río incontenible que partió la ciudad en dos y ahogó a unos 89 vecinos ribereños, muchos de ellos viejos y chicos que no lograron salir de sus camas o treparse a algún techo.

TODO LO QUE UD. QUISO SABER LOS LOS PECHOFRÍOS

La desidia gubernamental y municipal logra cosas extrañísimas, como inundaciones relámpago (flash floods), típicas de zonas de montaña, en llanuras bastante chatas. El que sea médium, que le pregunte a Reutemann, que inauguró la primera de éstas en Santa Fe. Las de la llanura bonaerense también tienen nombres y apellido, y los responsables están vivos y gozan de buena salud.

Las crecidas típicas de llanura pueden causar daños materiales, pero son lentas y dan tiempo a que la gente escape. Siempre es así, salvo que los poderes públicos se están rascando los huevos. El radar de Ezeiza, marcha Cuchuflito, no detectó nada: estaba fuera de servicio.

78 muertos en la inundación de La Plata en 2013 es una cifra dibujada del Poder Judicial. Nadie quiso contarlos en serio, ni el intendente platense Pablo Bruera ni el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Bruera twitteó estar al frente de la defensa ciudadana, cuando según Facebook estaba en una playa de Brasil.

Scioli, por su parte, dibujó 54 muertos, entre ellos ningún chico. Semanas después el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, comprobó 204 víctimas fatales, incluidos algunos dobles entierros (dos difuntos en la misma fosa bajo un único nombre). Arias amplió la lista chica del motonauta con los inundados fallecidos por frío, por infartos al miocardio y por infecciones secundarias a las inundaciones, como la leptospirosis.

El resultado fue que a Arias la siguiente gobernadora, María Eugenia Vidal, le hizo un «jury» y lo echó del cargo.

Entre el 7 y al 8 de abril de 2014 hubo otra novedad. El choque de un frente frío y otro cálido fue rápido y letal: causó cuatro tornados que arrasaron los partidos del oeste porteño, avanzando en curvas perfectamente paralelas desde desde Tigre hasta Avellaneda en tres horas.

A su paso, los tornados destecharon miles de casas, inundaron o revolearon al menos 300 autos, dejaron sin agua ni electricidad durante meses a los partidos del oeste y mataron a más de 70 personas. Como novedad, en los centros de los tornados no quedó casa con techo, auto sin revolear o poste de luz sin voltear, pero a diez metros de distancia las estructuras estaban casi intactas, aunque inundadas y en apagón.

Lejos de movilizar al Ejército para ayudar a los vecinos, como en La Plata, la Bonaerense desapareció el mapa y los vecinos se armaron de revólveres y escopetas para hacer guardias y evitar saqueos.

Fue sólo entonces que a Cristina Kirchner le cayó la ficha del cambio climático. Su gobierno reaccionó tardíamente, pero en esta ocasión lo hizo, y bajo dirección del SMN y el Ministerio del Interior se encargó a INVAP el desarrollo y construcción del SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos), la primera red de radares meteorológicos de Sudamérica.

Se desplegaron 19. Estos radares interconectados en banda C y pueden detectar tormentas grandes a 400 km. de distancia, si éstas, en lugar de quedar ocultas bajo la redondez de la Tierra, tienen suficiente energía y altura como para sobresalir de la línea del horizonte. Tormentas con menos polenta, que no sobresalen del horizonte, se detectan y se miden bien a 240 km.

Como los radares del SINARAME operan en red federal y los frentes fríos avanzan a no más de 50 km/hora, si la situación viene peluda se pueden generar alertas regionales de hasta 8 horas, e ir corrigiéndolos a medida que la turbonada avanza, y crece, o se frena. Con la Dra. Celeste Saulo al frente del SMN, los argentinos empezaron a darle bola a las advertencias del SMN.

Todo aquel que puede pone su auto a cubierto en un garage, y los vecinos de las calles bajas ponen compuertas en las entradas de sus casas para atajar el oleaje causado por los colectivos. La gente trata de no salir de sus casas o del trabajo hasta que las cosas no se normalizan. Se evitan muertes.

Los del SINARAME son radares de última generación, capaces de discernir si la tormenta trae lluvia o granizo, y de qué tamaño, e incluso detectan ceniza volcánica proveniente de los volcanes chilenos. No es chiste: la ceniza del volcán Hudson en 1992 sepultó casi entera hasta la costa a la provincia de Santa Cruz, e incluso complicó la navegación aérea en el centro del país. La ceniza es básicamente vidrio molido a grano ultrafino, y lija los álabes de turbinas aéreas hasta incendiarlas en pocos segundos.

Los próximos radares de la Etapa III del SINARAME iban a ser Alejandro Roca (Córdoba), Santa Rosa (Mendoza), Santa Isabel (La Pampa), Tostado (Santa Fe), Ituzaingó (Corrientes), y Las Lajitas (Salta).

Digo «iban» porque las cosas van mal desde que el gobierno de Mauricio Macri interrumpió el despliegue de la red. Lo hizo con el sencillo procedimiento de no pagarle un mango a INVAP por los radares ya entregados al SINARAME y al Ejército Nacional. La puso al borde de la quiebra, y pagando sueldos y deudas en cuotas y con atrasos. Se declaró fanático DEL INVAP, pero le debía entre 800 y 1400 millones de pesos, según quién cuente. Esto causó escándalo hasta dentro del PRO.

Cuando un tilingo no entiende a la empresa INVAP y cree que es un inocuo instituto, la suele llamar «el INVAP», aunque sea la exportadora de reactores nucleares más respetada del mundo y el único fabricante de radares y satélites de la región. Como mano derecha de Macri, Marcos Peña Braun visitó INVAP en Bariloche en 2018 para explicarle a la empresa que debía vivir del mercado y no del estado, y fue patoteado por los periodistas en el aeropuerto.

Marcos Peña Braun tenía 18 parientes nombrados en el estado.

Los gobernadores actuales, incluso los libertarios, son menos nabos que el difunto Lole y que Macri, y piden a gritos cobertura de radar para sus respectivas provincias. Se acuerdan de Scioli, quien gracias a su inundación de 2013, perdió las elecciones nacionales por un punto y monedas.

El gobierno de Alberto Fernández retomó el SINARAME con desgano, con la consecuencia de que en abril de 2025 y por inercia administrativa se inauguró por fin el de la estación del aeródromo de Bolívar. Este radar de INVAP da cobertura en las ciudades bonaerenses de Azul, Olavarría, Tandil, Pigüé, Trenque Lauquen, América, General Villegas, Chivilcoy y Las Flores.

LA VUELTA DEL GATO

Los radares nacionales de INVAP cuestan U$ 5 millones, en lugar de los U$ 15 millones habituales de la competencia de los países de la OTAN. Tienen además la ventaja de la repuestería y la reparación locales. Y obviamente, son exportables. Pese a ello, o tal vez por ello, en 2018 el entonces gobernador de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, instaló en radar meteorológico alemán, en banda X (una frecuencia distinta de la usada por el SINARAME) y fuera de la red. Su precio no se divulgó. Está ubicado en el barrio de Chacarita. Excepcionalismo porteño al palo.

Con o sin radar, si los intendentes y gobernas no hacen nada en materia de prevención e infraestructura hídrica, las tormentas severas les arrasan las ciudades.

Los frentes fríos son aire polar. Vienen en general desde la Patagonia, justamente la ecorregión menos cubierta del país.

La iniciativa del SINARAME no se retomó. Pero Milei transformó a INVAP de Sociedad del Estado, muy difícil de privatizar, a Sociedad Anónima Unipersonal, bastante más privatizable.

No es imposible que Westinghouse la quiera comprar para liquidarla.

Volvé, Gato, te perdonamos. Y no nos referimos al sucio arroyo platense.

Daniel E. Arias