Introducción

«Los fuertes hacen lo que tienen el poder de hacer y los débiles aceptan lo que tienen que aceptar.» Tucídides (ca. 411 a.C./2000, Libros V-VIII)

El 20 de noviembre de 2025 Donald Trump compartió en Truth Social el mensaje de un seguidor que exigía ahorcar a legisladores demócratas y aseguraba que «George Washington los haría». Añadió de su puño y letra: «¡Es un comportamiento sedicioso por parte de traidores! ¡Enciérrenlos!».

Con esa sola secuencia ya tenemos el espíritu del tiempo: la superpotencia hegemónica del último siglo se desliza hacia una retórica que combina la violencia fundacional de la república con la estética del linchamiento. El mundo observa, atónito, cómo el país que durante siete décadas garantizó (o impuso) un cierto orden liberal internacional ahora exhibe, sin pudor, la posibilidad de su propia descomposición interna y, con ella, la de todo el sistema que sostuvo.

Este artículo intenta leer ese instante histórico sin pretender agotarlo. Partimos de dos postulados simples:

- nada en los seres humanos es “natural”; nuestra única naturaleza es la sociedad que construimos conflictivamente a lo largo de la historia (Bourdieu, Marx);

- la realidad social es tan compleja que solo podemos abordarla mediante drásticas simplificaciones (Morín, Moscovici).

Aceptada esa limitación, adoptamos deliberadamente el «anarquismo metodológico» de Feyerabend: no hay un único método legítimo y cada capa de la realidad exige herramientas distintas. Nuestra explicación será, pues, multicausal y multicapa, como una cebolla: al retirar una capa aparece otra de igual complejidad.

Las tres capas que alcanzamos a vislumbrar (sabiendo que no son las únicas ni necesariamente las más importantes) son:

- Las crisis recurrentes del capitalismo y el descubrimiento de sus límites estructurales actuales.

- El caos del interregno pos-unipolar: lo viejo (el mundo westfaliano y la globalización neoliberal) muere; lo nuevo (¿multipolaridad ordenada?, ¿caos?, ¿nuevo imperialismo?) no termina de nacer.

- Las contradicciones internas de Estados Unidos, que se expresan en el retorno del nacionalismo agresivo y en la figura de Donald Trump como síntoma y acelerador.

El resultado global es un mundo caleidoscópico y peligrosísimo, atravesado por violencias físicas y simbólicas que desbordan los aparatos de comprensión racional que Occidente tomó durante dos siglos y medio como “la” naturaleza humana. Este texto no pretende cortar el nudo gordiano, solo intenta describirlo, develar una imagen borrosa del mismo, aun sospechando que no existirá algún nuevo Alejandro que lo parta definitivamente.

Capa 1 – Las crisis recurrentes del capitalismo y el descubrimiento de sus límites estructurales actuales

El capitalismo no está muriendo por falta de crecimiento ni por la caída tendencial de la tasa de ganancia en su versión clásica. Está muriendo por su triunfo descomunal: produce demasiado, demasiado barato y con demasiado poca gente.

Desde 2007-2009 el sistema entró en una crisis estructural distinta a todas las anteriores. Lehman Brothers fue el estallido visible; la desregulación financiera de los 90 (culminada con la derogación efectiva de Glass-Steagall en 1999) fue la mecha; pero la pólvora es más antigua y más profunda.

Gracias al conocimiento científico convertido en fuerza productiva directa (automatización, robótica, inteligencia artificial), el capitalismo actual genera riqueza a una velocidad que ya no necesita a la mayoría de los seres humanos ni como productores ni como consumidores solventes. Marx lo anticipó en los Grundrisse: cuando la fuente de valor deja de ser el tiempo de trabajo vivo y pasa a ser la ciencia objetivada en máquinas, el trabajador se convierte en simple “vigilante y regulador” … y luego ni siquiera eso.

Rifkin y Mason lo actualizan: estamos entrando en un mundo donde grandes segmentos de la población son estructuralmente sobrantes. El desempleo ya no es cíclico ni sirve como ejército de reserva. Es permanente y creciente. La IA generativa destruye ahora empleos administrativos y de servicios con la misma brutalidad con que la mecanización destruyó los oficios manuales hace dos siglos. El resultado es una crisis de demanda histórica: la productividad se dispara, pero la capacidad de consumo agregado se estanca o retrocede.

La secuencia se repite desde 2008:

- Excedente masivo de capital sin colocación productiva rentable.

- Crédito barato → burbujas sucesivas (inmobiliaria, tecnológica, cripto, IA).

- Estallido → rescate público con deuda soberana → nueva burbuja para evitar la deflación.

- Mientras tanto, cada ciclo deja más población fuera del mercado laboral para siempre.

En 2025 se suma un detonante de corto plazo que acelera el incendio: el fin del carry-trade japonés. Tres décadas de tasas cero o negativas financiaron al mundo. Al normalizar su política monetaria, Japón retira liquidez global de golpe: caen los mercados, suben los rendimientos de la deuda, el dólar se fortalece peligrosamente y se prepara una recesión global de proporciones aún impredecibles.

Esta no es una crisis más dentro del capitalismo. Es la evidencia de que el capitalismo como modo de producción históricamente determinado está mutando hacia algo cualitativamente distinto. El trabajo humano deja de ser el eje de la creación y distribución de la riqueza; el conocimiento objetivado en máquinas (y pronto en inteligencias no humanas) toma ese lugar.

Lo que venga después puede ser, en teoría, maravilloso: abundancia material casi ilimitada, jornadas laborales mínimas o nulas, niveles de vida nunca vistos para la inmensa mayoría. También puede ser (y mi pesimismo antropológico me inclina a temerlo) algo moralmente horroroso según los parámetros que hoy consideramos humanos: una sociedad escindida entre una minoría que controla las máquinas y el conocimiento y una mayoría sobrante, mantenida con raciones básicas o directamente excluida, vigilada, encerrada o, en el peor caso, eliminada por innecesaria.

La historia no tiene guion escrito, pero sí tiene antecedentes claros: cada vez que un modo de producción volvió superflua a una parte significativa de la población, esa población fue tratada como desecho o como amenaza. El capitalismo tardío, con su capacidad inédita de producir sin casi trabajo humano, está a punto de repetir esa lógica a escala planetaria y con herramientas de control y destrucción que harían palidecer a cualquier tiranía del pasado.

Esa es la capa de base. Sin entender esta mutación en curso no se comprende por qué el mundo de 2025-2030 se parece cada vez más al de 1914-1939… pero con armas nucleares, cambio climático y una inteligencia artificial que ya no necesita a la mayoría de nosotros.

Capa 2: El caos del interregno pos-unipolar: lo viejo (el mundo westfaliano y la globalización neoliberal) muere; lo nuevo (¿multipolaridad ordenada?, ¿caos?, ¿nuevo imperialismo?) no termina de nacer.

Lo viejo muere, lo nuevo no termina de nacer

«La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados.» Gramsci, Cuadernos de la cárcel

En las relaciones internacionales estamos viviendo exactamente ese interregno.

Lo viejo tiene dos caras que se derrumban al mismo tiempo:

- El sistema westfaliano de Estados-nación soberanos (nacido en 1648) ya no controla ni sus fronteras, ni sus monedas, ni sus políticas económicas, ni sus narrativas culturales.

- La globalización neoliberal que iba a ser su sucesora (la “nueva Polis” que describía Samir Amín, dominada por el capital financiero transnacional y sus cinco monopolios: tecnología, finanzas, recursos, medios y armas de destrucción masiva) recibió heridas mortales entre 2001 (11-S) y 2008 (Lehman). Desde entonces agoniza sin que nadie haya logrado enterrarla del todo.

El resultado es un vacío de poder global que nadie llena.

Fukuyama anunció en 1989 el “fin de la historia” y la victoria eterna de la democracia liberal. Treinta y seis años después [actualizado a 2025], la historia ha vuelto con venganza: hipernacionalismos, guerras comerciales, guerras a secas, desdolarización acelerada, bloques regionales armados, carreras armamentistas en el Indo-Pacífico y en Europa del Este, y una potencia hegemónica (EE.UU.) que alterna entre el repliegue aislacionista y el golpe de Estado preventivo según quién esté en la Casa Blanca.

Lo nuevo que debería reemplazar al viejo no termina de nacer. Las candidatas son tres, todas problemáticas:

a) Una multipolaridad ordenada (el sueño BRICS ampliado, G-20, etc.) que requiere instituciones comunes y una mínima confianza recíproca. No existe ni lo uno ni lo otro: China y la India se miran con desconfianza, Rusia está en guerra abierta con Occidente, Brasil y Sudáfrica oscilan.

b) Un nuevo imperialismo (chino, estadounidense restaurado o híbrido) que imponga un orden por la fuerza. China no tiene todavía la capacidad militar global ni la voluntad ideológica de hacerlo; EE.UU. ya no tiene el consenso interno ni los recursos económicos para repetirlo.

c) El caos puro: fragmentación en bloques hostiles, proliferación nuclear, guerras por recursos escasos (agua, tierras raras, rutas marítimas), migraciones masivas y colapso de cadenas de suministro. Este es el escenario que, por descarte, gana probabilidad cada día.

En este vacío, los Estados recuperan agresividad porque ya no tienen nada que perder ni nada que los discipline desde arriba. Las normas del derecho internacional se convierten en papel mojado cuando la superpotencia misma las rompe sin costo (Irak 2003, Libia 2011, AUKUS 2021, Gaza 2023-2025). Los actores subestatales (megacorporaciones, fondos buitre, narcoestados, milicias) ganan autonomía. Y los ciudadanos, desprotegidos por Estados debilitados y por una globalización que ya no reparte beneficios, se refugian en identidades tribales, religiosas o nacionalistas.

Este interregno no es una “transición ordenada”. Es un período de entropía creciente en el que las reglas que funcionaron durante setenta y cinco años (1945-2020) se disuelven sin que aparezcan nuevas reglas universalmente aceptadas. Y mientras no aparezcan, vuelve a regir la ley más vieja del mundo: la que citaba Tucídides en la introducción.

Para los Estados del Sur Global —mi propio país incluido— el costo de equivocarse en este tablero es literalmente existencial. Una decisión mal calculada (elegir el bloque perdedor, firmar un tratado de libre comercio que te convierta en patio trasero de alguien, endeudarte en dólares cuando el dólar es arma de guerra, abrirle la puerta a una base militar extranjera, o simplemente quedarse quieto y esperar que pase la tormenta) puede significar, en el mejor de los casos, décadas de estancamiento y dependencia reforzada; en el peor, desmembramiento territorial, hambruna organizada, migración masiva de la propia población o directamente la desaparición como sujeto político soberano.

En este nuevo juego no hay árbitro, no hay red de seguridad y no hay segunda oportunidad. Los fuertes volverán a hacer lo que puedan; los débiles —nosotros— sufriremos lo que debamos si no acertamos con una estrategia que, por primera vez en dos siglos, no esté escrita en Washington, Bruselas o Pekín, sino en nuestras propias capitales.

La tercera capa —la descomposición interna de Estados Unidos y su traducción en política exterior trumpista— no es un fenómeno separado. Es la consecuencia lógica de las dos capas anteriores: un imperio que ya no puede sostener ni el orden global ni la cohesión interna reacciona con furia primitiva.

Capa 3. Las múltiples capas de la cebolla norteamericana.

Subcapa 1: Los peligros de la estrategia demócrata

El imperio que se mira el ombligo

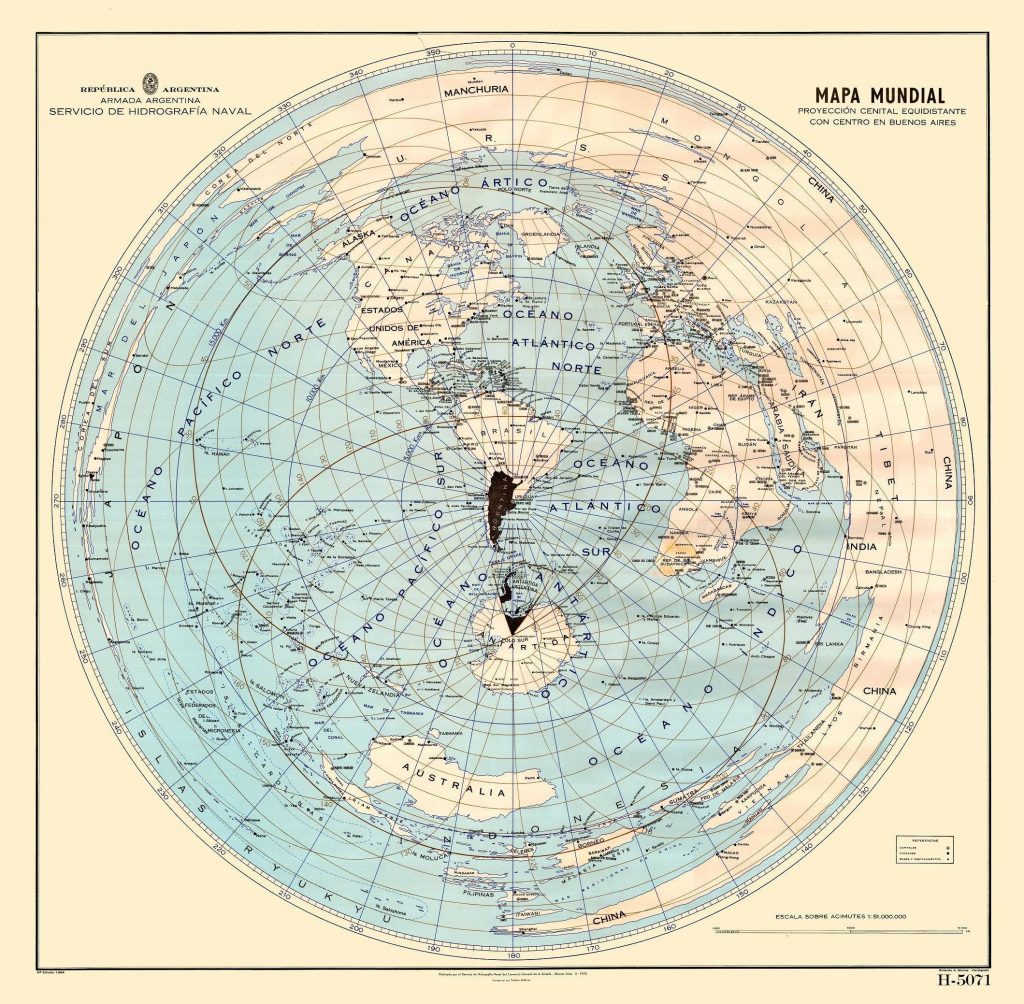

El núcleo de la fractura estadounidense es la lucha por el control de Eurasia, el tablero decisivo según la geopolítica clásica. Desde Mahan hasta Mackinder y Brzezinski, la doctrina es la misma: quien domine el Heartland euroasiático y sus bordes costeros dominará el planeta. Para la élite de Washington, China no es un socio comercial algo díscolo, sino el único contendiente capaz de disputarle ese premio definitivo.

Esta obsesión no nació en los 90. Es la herencia directa del Gran Juego que, entre 1830 y 1907, enfrentó al Imperio Británico y a la Rusia zarista por el control de Asia Central: rutas comerciales, pasos de montaña, acceso al Indo y al Pacífico. El tablero es el mismo; solo cambió el color de las banderas.

Pero antes de que la élite pudiera siquiera plantearse la estrategia para contener a China, la globalización que había prometido prosperidad infinita se volvió en contra de su propio pueblo.

El shock fue múltiple y simultáneo:

· China emergió como fábrica del mundo y, en menos de dos décadas, pasó de receptor de inversiones a acreedor neto de Estados Unidos.

· Las guerras interminables en Medio Oriente (2001-2021) costaron 8 billones de dólares y devolvieron a casa ataúdes y veteranos rotos.

· Las sucesivas derrotas catastróficas —de Irak a Afganistán— destruyeron la fe en la invencibilidad estadounidense y en la capacidad de exportar democracia con bombas.

El resultado interno fue devastador.

La clase media industrial fue barrida. Las fábricas cerraron o se mudaron a Shenzhen y Dongguan. El Cinturón del Óxido —esa franja que va de Pensilvania a Illinois pasando por Ohio, Michigan y Wisconsin— se convirtió en el paisaje visible del abandono: plantas oxidadas, pueblos fantasmas, esperanza de vida en caída libre. El desempleo estructural se instaló y ya no se fue. Los hombres blancos sin título universitario —la columna vertebral histórica del país— vieron caer su expectativa de vida entre 2014 y 2017 por primera vez en tiempos de paz, gracias a lo que Case y Deaton bautizaron “muertes por desesperación”: sobredosis, suicidio, alcoholismo. El fentanilo, fabricado en laboratorios chinos y cruzado por carteles mexicanos, terminó de hacer el trabajo: alrededor de 82.000-110.000 muertos al año [ajustado por datos CDC 2025], una guerra civil lenta que ningún presidente declara.

Al mismo tiempo, la frontera sur se volvió porosa. Millones de migrantes —muchos de ellos población sobrante de sus propios países, expulsada por la misma lógica de automatización y concentración de riqueza que ya describimos— llegaron buscando los empleos que los estadounidenses ya no querían o ya no existían. El encuentro fue explosivo: comunidades blancas en declive que se sentían reemplazadas en su propio territorio por otros que, paradójicamente, también eran víctimas del mismo sistema. El resentimiento no era solo económico; era existencial. El “sueño americano” —trabajo duro = ascenso social— había muerto, y nadie ofrecía uno nuevo.

Esta combinación tóxica —desindustrialización, derrotas militares, epidemia de opioides, migración masiva— creó una sociedad partida en dos: una minoría cosmopolita, educada y conectada al mundo (costas, grandes ciudades) que seguía beneficiándose de la globalización, y una mayoría interior que se sentía traicionada, olvidada y humillada por sus propias élites.

Solo en ese caldo de cultivo pudo surgir la pregunta estratégica que hoy divide a Washington: ¿cómo contener a China cuando tu propio país se está desmoronando por dentro?

La respuesta dominante —la que hegemonizó la política exterior de Clinton, Bush hijo (segundo mandato), Obama y Biden— fue la siguiente: primero había que debilitar a Rusia, repetir en Eurasia el guion que tan bien funcionó en Yugoslavia (1991-1999): fragmentar una federación multiétnica, crear estados clientes en sus bordes y aislar geopolíticamente a Moscú para que no pueda servir de retaguardia continental a Pekín.

Esta estrategia se fundamenta en la lectura más agresiva de Mackinder y Brzezinski: si se rompe el Heartland ruso, China queda expuesta en sus flancos norte y oeste, convertida en una potencia marítima vulnerable, rodeada por aliados estadounidenses desde Japón hasta la India. La expansión de la OTAN al Este (1999: Polonia, Hungría, República Checa; 2004: países bálticos, Rumania, Bulgaria; 2008: promesa formal de membresía a Ucrania y Georgia en la cumbre de Bucarest) no fue un proceso inocente de “ampliación democrática”. Fue la construcción deliberada de un cordón sanitario que acercara la frontera de la alianza atlántica a 150 km de San Petersburgo y a 400 km de Moscú, exactamente el mismo movimiento que Londres intentó (y fracasó) contra la Rusia zarista en el siglo XIX.

Think tanks cercanos al Partido Demócrata elaboraron la hoja de ruta. El Center for a New American Security (CNAS) y el Atlantic Council publicaron, entre 2016 y 2022, informes y mapas que mostraban escenarios de “descentralización” o “federalización forzada” de la Federación Rusa: un Cáucaso independiente, un Lejano Oriente autónomo, una Siberia rica en recursos, pero desconectada de Moscú. El Carnegie Endowment for International Peace (2022) llegó a incluir mapas explícitos de una Rusia fragmentada en cinco o seis entidades para “impedir la formación de una coalición eurasiática antioccidental”. El objetivo táctico nunca se ocultó del todo: debilitar a Rusia primero para enfrentar a China después con el flanco europeo asegurado.

Dos voces realistas de peso advirtieron que esa estrategia era suicida. Henry Kissinger, en múltiples artículos y entrevistas entre 2014 y 2023, repitió que tratar a Rusia como una potencia regional derrotada la empujaría inevitablemente a los brazos de China, creando exactamente la coalición que Brzezinski consideraba “el escenario más peligroso”. John Mearsheimer, en su célebre artículo de 2014 y en decenas de conferencias posteriores, fue más contundente: “Occidente está provocando a Rusia hacia una guerra que no puede ganar militarmente, pero que sí puede hacer perder a Ucrania y fracturar a Europa; el resultado será una Eurasia más unida contra nosotros, no más dividida”.

La historia les dio la razón más rápido de lo que imaginaban. La invasión rusa de Ucrania en 2022 no fue el comienzo de la confrontación, sino su consecuencia previsible. Y la respuesta occidental —sanciones masivas, rearme europeo, envío de armas— solo aceleró la alianza Moscú-Pekín que se pretendía evitar.

Lo que comenzó como una disputa estratégica entre élites se ha convertido en una fractura política y social dentro de Estados Unidos mismo. La próxima subcapa de esta cebolla mostrará cómo esa grieta atraviesa clases, regiones y generaciones, y cómo la reacción nacionalista —encarnada hoy en el retorno de Trump— es la respuesta interna a un proyecto imperial que ya no puede pagar sus cuentas ni convencer a su propia población.

Subcapa 2: Las contradicciones e imposibilidades de Trump

Este caldo de cultivo explica el fenómeno Trump: un movimiento que canaliza el resentimiento visceral de la población sobrante —ese Homero Simpson desempleado, o el obrero del Cinturón del Óxido que ya no sueña con ascenso social, sino que vive la pesadilla de un «sueño americano» convertido en deuda perpetua, fentanilo y fronteras porosas—. Su sujeto electoral no es un bloque homogéneo de élites o ideólogos puros, sino una masa desarraigada que ve en Trump no un salvador coherente, sino un ariete contra el sistema que los devoró. Detrás de este emergente político, sin embargo, se esconde un ramillete de posicionamientos ideológicos internos en guerra permanente, un Frankenstein político que explica las imposibilidades estructurales del segundo mandato: un gobierno que promete «drenar el pantano» pero termina ahogándose en sus propias contradicciones.

El trumpismo arrastra, en primer lugar, a los republicanos tradicionales: pragmáticos aislacionistas que comparten con los demócratas la visión de China como amenaza estructural, pero que prefieren una contención quirúrgica —aranceles selectivos, alianzas ad hoc— sin los excesos de la guerra fría recargada. Son los herederos de Eisenhower o Nixon: un Estado eficiente para el comercio y la defensa, no para aventuras morales o intervenciones humanitarias disfrazadas de imperialismo.

Luego vienen los neoconservadores clásicos, los halcones de la era Bush que creen en un Estado fuerte y expansivo como motor de la grandeza americana. Para ellos, el keynesianismo no es un pecado, sino una virtud si se motoriza con guerra permanente: un leviatán que gasta billones en complejos militares-industriales para generar empleo en los estados rojos, proyectar poder global y «exportar democracia» a bombazos. Ven en la OTAN un baluarte sagrado, en China un enemigo que exige no solo tarifas, sino portaaviones en el Estrecho de Taiwán y apoyo incondicional a Israel o Ucrania. El retiro caótico de Afganistán fue, para ellos, una traición; DOGE, un capricho que socavaba la «gran estrategia» imperial.

En el extremo opuesto, y en profunda contradicción con los neocons, pululan las nuevas derechas libertarias y tecnológicas —un enjambre de Silicon Valley que venera a Ayn Rand como profeta del egoísmo racional y encuentra en pensadores «nuevos» como Peter Thiel (el inversor que financió a Trump mientras soñaba con ciudades-estado flotantes y monedas privadas), Curtis Yarvin (el neorreaccionario que aboga por «reiniciar» la democracia con CEOs como reyes absolutos) y figuras paradigmáticas como Elon Musk (el transhumanista que prioriza Marte sobre Detroit) y Sam Altman (el CEO de OpenAI que acelera la IA para «salvar» el capitalismo, pero que ya condena a millones a la obsolescencia). Estos ven al Estado no como motor de poder, sino como un tumor burocrático que ahoga la innovación: odian los impuestos que financian guerras eternas, desprecian la OTAN como un club de parásitos europeos y sueñan con un «America First» que signifique criptomonedas libres, regulaciones cero y un gobierno reducido a un árbitro mínimo para que las élites tecnológicas reorganicen el mundo a su imagen.

Esta contradicción es letal y ya ha hecho eclosión en el segundo mandato de Trump. Los neoconservadores empujan por más gasto en defensa —$1.01 billones para el Pentágono en 2026, con énfasis en bases en el Indo-Pacífico y apoyo incondicional a aliados—, mientras los libertarios reclaman tijeretazos masivos al Estado: recortes a la ayuda exterior que han causado, según estimaciones independientes, cientos de miles de muertes en el Sur Global [recortes en la USAID habrían implicado la muerte de 300.000 niños], y una desregulación que deja a la población sobrante sin red de seguridad alguna. El choque estalló en la creación y colapso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el experimento libertario por excelencia: Musk, co-líderando con Vivek Ramaswamy, prometió ahorrar $2 billones cortando «fraude y burocracia» con una sierra mecánica simbólica, instalando ingenieros jóvenes (de 25-30 años) de Tesla y SpaceX en agencias federales y despidiendo a alrededor de 200.000 funcionarios en meses. Pero DOGE se convirtió en un caos: brechas de seguridad en datos sensibles (incluyendo información personal de millones de americanos), demandas por abuso de poder y un costo neto de $21.7 billones según el Office of Management and Budget, mientras los neocons lo veían como un sabotaje a la «gran estrategia» imperial.

El retiro de Musk en mayo de 2025 fue el clavo final. Tras una pelea pública con Trump —Musk arremetió en X contra recortes a subsidios para vehículos eléctricos que beneficiaban a Tesla, y criticó el «One Big Beautiful Bill» como un despilfarro que aumentaba el déficit y socavaba DOGE; Trump lo llamó «ingrato» en un mitin—, el magnate abandonó Washington, dejando el DOGE huérfano y disuelto en noviembre, ocho meses antes de su mandato original hasta julio de 2026. Según el director de la Office of Personnel Management, Scott Kupor, DOGE «ya no existe» como entidad centralizada; sus funciones se dispersaron en otras agencias, sus empleados huyeron o fueron reubicados, y lo que quedó no fue eficiencia, sino un limbo: demandas judiciales por violaciones de privacidad, denunciantes manifestando accesos ilegales a datos sensibles y una lección brutal sobre la incompatibilidad entre el keynesianismo bélico de los neocons y el anarcocapitalismo de los tech-libertarios.

Trump, pragmático como siempre, navega entre ambos: nombra a halcones como Marco Rubio en Exteriores para contentar a los intervencionistas, pero deja que Thiel y Yarvin susurren al oído sobre «reinicios» tecnológicos que ignoran las guerras ajenas. Esta subcapa política contradictoria explica por qué la política exterior trumpista es errática: un día amenaza con aranceles del 60% a China y alianzas con Putin; al siguiente, envía portaaviones al Estrecho de Taiwán y veta la desintegración de la OTAN. El imperio ya no dicta reglas coherentes porque su alma está partida: los unos quieren un Estado guerrero que proyecte poder; los otros, un Estado mínimo que libere al «homo economicus» de las cadenas fiscales. Y en medio, la población sobrante —ese Simpson enfurecido— aplaude el espectáculo, sin saber que ambos bandos lo ven como colateral prescindible en su lucha por el futuro.

Conclusión (o la ausencia deliberada de ella)

No hay conclusión posible, porque en este interregno nada concluye: el capitalismo sigue mutando sin saber hacia qué monstruo o maravilla, el orden mundial se deshace sin que nadie logre armar uno nuevo, y el imperio que durante setenta y cinco años escribió las reglas del juego ahora ni siquiera puede ponerse de acuerdo consigo mismo sobre si quiere seguir jugando o quemar la mesa. Los fuertes volverán a hacer lo que puedan; los débiles —nosotros— sufriremos lo que debamos si no encontramos, rápido y por nuestra cuenta, una estrategia que no dependa de Washington, Bruselas ni Pekín. Y mientras tanto, en este mundo sin árbitro ni red de seguridad, solo queda una pregunta que resuena como un eco infantil y trágico a la vez:

¿Y ahora quién podrá defendernos?