La 1ª parte de este artículo está aquí: La «Guerra de Fondos (marinos)» hoy, y una batalla naval de Malvinas en 1914 – 1ª parte

En los años de entreguerras, el carbón perdió su preeminencia ante los combustibles líquidos en la industria y en la propulsión naval. Fue una revolución técnica que decidió desde 1945 el modo de hacer cosas en este mundo, desde aceros a caramelos, por citar a un célebre malvado. Pero el efecto sobre las marinas de guerra fue inmediato.

Los nuevos barcos tenían no sólo una autonomía mucho mayor, sino que podían repostar búnker oil (el peor corte) o fuel oil (menos lesivo) de borda a borda. Y lo hacían en una cita secreta con una nave auxiliar, en cualquier lugar apartado de los océanos y mares.

Las Malvinas, entonces, perdieron importancia como lugar donde la flota inglesa acudía a «carbonear». Pero por su geomorfología tallada por glaciares, tienen la única línea costera del Atlántico sur perfecta para hacer puertos profundos y abrigados del viento. Es muy escotada, y recuerda la de Inglaterra, donde nada está a más de 100 kilómetros del mar.

Es bien distinta de la predominante en Argentina, tan rectilínea, baja, arenosa o barrosa. La de la Patagonia en particular está interrumpida por acantilados, con rompientes llenas de restingas rocosas que han destripado tantos barcos, y 2 de cada 3 días, azotada por violentos vientos. Estos, para peor, suelen cambiar de cuadrante en horas.

Y para rematar la cosa, del Río Negro para abajo, hay algunos puertos donde la diferencia de altura entre pleamar y bajar es enorme. Son 11 metros en San Antonio Oeste. En consecuencia, se forman brutas corrientes de marea, y ese oleaje incoherente e innavegable que son los escarceos, cuando cuando las corrientes enfrentan la dirección del viento.

De modo que es nuestra historia geológica, especialmente la sedimentación, y su combinación con la meteorología las fuerzas que logran que la costa argentina tenga muy pocos puertos naturales aceptables. Buenos Aires es pésimo por sedimentación, y se llega atravesando un canal especialmente largo, que requiere de dragados continuos o desaparece.

Los puertos no digamos buenos, pero al menos funcionales, son Quequén, White y Belgrano, en el área de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

En Río Negro y Chubut, los puertos son ventosos, desabrigados y de poco fondo por las restingas. Eso al punto que la carga de petróleo en Caleta Olivia y Comodoro se hace lejos de la costa, en boyones flotantes, para impedir varaduras.

Deseado, San Julián y Punta Quilla en Santa Cruz, amén de los del canal del Beagle: Harberton y Ushuaia son mejores por profundos y abrigados. Deseado exporta pescado, y mucho. Ushuaia mueve mucho turismo. El resto, vegeta.

Sin embargo hubo y hay imperios navegantes con peores costas: Holanda, por ejemplo. Dominar estratégicamente el Mar Argentino debería haber sido una decisión soberana, y el único tipo que la puso en tinta sobre papel fue el Alte. Segundo Storni, un olvidado eterno. Por eso a la Armada (ARA) sólo se la ve -y no mucho- en Belgrano y Ushuaia. No se le eche la culpa a la geografía.

Lo que los devalúa en términos estratégicos esta ringla discontinua de puertos es su casi total desconexión del interior. Deseado habría podido y debería ser el apostadero naval por excelencia de la Armada Nacional: está exactamente frente a las Malvinas.

Tuvo un minúsculo apostadero naval, en general reducido a una oficina y a veces, alguna torpedera anclada. También tiene una línea ferroviaria de trocha ancha que sube a través de 12 estaciones hacia el Noroeste hasta la ciudad de Las Heras, zona muy petrogasífera. Con esa línea férrea y sus aguas profundas, Deseado podría haber embarcado tanto petróleo como Caleta Olivia y tal vez a menor costo, y transportado por tierra los equipos petrolíferos (enormes, pesados, importados) hasta los pozos.

Con eso se podría haber hecho un puerto militar sustentable económicamente. Y una guarnición. Para el caso, en la barranca norte de Deseado está el 9 de Caballería Blindada, y cruzando nomás la ruta nacional 281, un aeródromo para cazas de ataque de ataque a tierra Pucará, con pista de 1500 metros. Era asfaltar otro kilómetro más, poner combustible, agua y talleres y se tenía una base aérea «de despliegue», más bien austera, pero desde la cual, cuando la guerra de Malvinas, podrían haber operado perfectamente los A4 Skyhawk y los Hércules de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea.

El sentido de las bases de despliegue es defensivo y ofensivo. Se trata ante todo de no tener los aviones en una o dos bases, regalados ante un ataque sorpresa. Fue lo que le pasó a la considerable Fuerza Aérea Egipcia a manos de la aviación israelí: en la mañana del 5 de junio de 1966 perdió 288 aviones en tierra, y en los 5 días subsiguientes, el total fue de 388 sobre un total de 420. Al mediodía de aquel primer día, la Guerra de los 6 Días estaba ganada.

El sentido ofensivo es evidente. La distancia entre cualquiera de las BAM (Bases Aérea Militares) patagónicas y las islas varía entre los 700 y 1000 kilómetros, lo que normalmente supone un reabastecimiento aéreo a la ida, a la vuelta, o ambas para las misiones de muy largo alcance, como el ataque al portaaviones HMS Invincible. La Argentina entró en combate con sólo dos Hércules tanqueros. Era liquidar uno en tierra en San Julián, y había que rendirse.

Pero además, las dos invalorables «Chanchas» orbitaban alrededor de un punto fijo de reabastecimiento. Allí se dirigían los A4 que volvían de una misión, normalmente agujereados a tiros y perdiendo combustible. Ese punto, estaba a unos 300 km. mar adentro, sobre el paralelo 47, cuadradamente frente a Deseado. Para un avión «que viene sangrando» y no sabe si llega a tierra, Deseado era el camino más corto.

Algo grande iba a hacer allí la Fuerza Aérea en 1982: puso al NE de Deseado, junto a la RN 81, dos grandes radares Westinghouse vigilando el mar. Y hasta ahí le llegó el amor. Sus 1500 metros de pista fueron abandonados, están poceados e invadidos por arbustos ya viejos.

Interesa ver cómo cada una de las tres Fuerzas Armadas en Deseado usó su plata sin coordinar un plan común. Parecían pertenecer a tres países diferentes. Esa incoherencia se repitió en el teatro de operaciones, en 1982, cuando la guerra de Malvinas. Y antes de ello, en 1978, en la casi guerra contra Chile.

NO ESTÁBAMOS CONDENADOS AL TRIUNFO

Nada indica que contra Chile en 1978 nos hubiera ido mejor que en Malvinas. De hecho, tras un comienzo muy violento en el que ambos países habríamos perdido gran cantidad de efectivos, la cosa probablemente habría degenerado en una guerra prolongada a lo largo de 5308 km., la tercera frontera más larga del mundo.

Es fácil imaginar algo parecido a la guerra de trincheras de 8 años entre Irak e Irán, con terceros que vendieron armas a ambos contendientes, y ganaron plata y autoridad regional sobre dos países petroleros. Terminado el pifostio, había 1 millón de muertos de uno y otro lado, otro millón de heridos y discapacitados, y un número de entre 100 y 200.000 de civiles kurdos gaseados en sus aldeas con agentes nerviosos y gas mostaza.

Tanta masacre, y la frontera entre ambos países no se había movido. Las consecuencias económicas y humanitarias todavía se viven hoy. De hecho, Irak no existe. Fue invadido por la OTAN, que lo había apoyado a fondo durante la guerra.

No hay dos guerras iguales, pero sí hay algunas parecidas. La OTAN se habría alineado sin mucho disimulo con Chile, pais geopolíticamente más confiable. Más que un empate territorial, como en la contienda entre Irak e Irán, Argentina podría haber perdido algunas provincias patagónicas, tan despobladas e indefendibles. No habría sido no inevitable. Sí bastante probable.

En 1978 laas FFAA del general Pinochet eran más pequeñas pero mucho más profesionales, estaban regionalmente mejor desplegadas, y mejor entrenadas para la cooperación interfuerzas. De yapa, el país era histórica, diplomática y miltarmente más ligado a Inglaterra y los EEUU que el nuestro.

Particulamente a Inglaterra no le habría convenido en absoluto ni el triunfo ni el empate con Chile de la Argentina, un país 11,4 veces más extenso que el Reino Unido, y con el que desde 1833 tenemos parva de reclamos territoriales.

PUERTO DESEADO NO FUE INGLÉS O CHILENO DE PURO CUETE

Deseado podría haber sido chileno o inglés, y lo tenemos de chiripa.

Los Brits le echaron el ojo hace mucho, cuando Santa Cruz era tierra de los Aonik Enk, nombre real de los tehuelches.

El corsario Thomas Cavendish recaló en la ría con su barco Desire y dos escoltas en diciembre de 1586, bautizó la ría con el nombre de su nave (Port Desire), reclamó con naturalidad el inmenso entorno como propiedad de su rey Charles II y sólo se quedó 11 días. No encontró agua pero sí a los Aonik’ Enk, que debían ser antimonáquicos. Algunos hombres de Cavendish se llevaron algunas flechas como souvenir, pero incrustadas en el cuerpo.

Menos suerte aún tuvo su seguidor, George Farmer, capitán de la HMS Swift, en la primavera de 1770. Atención al prefijo del nombre de la goleta de Farmer: HMS, His Majesty’s Ship. Es decir que la corona británica estaba militarmente interesada por la ría.

Como pasó con Cavendish, ambos hombres trataban de repetir la hazaña de Magallanes y de Elcano, dar la vuelta al mundo. Pero no para quedar en la historia, sino para darle la vuelta al Cabo de Hornos y subir por la costa chilena, tomando naves y saqueando cada ciudad española que les saliera al paso. Iban sobre todo a por botín, pero oficialmente, aquellas eran operaciones que hoy serían llamadas de «area denial»: estorbar a España en su ocupación del Pacífico.

Tanto para Inglaterra como para España, tener algún puerto protegido del viento en la margen atlántica de la Patagonia Austral era un buen modo de reponer víveres y agua, eso antes de cruzar a la brava hacia el Pacífico. Así se fundó esa ciudad distribuida sobre ambas orillas del tramo final del Río Negro: Viedma y Carmen de Patagones. Ese exclave del Virreinato, sin embargo, nunca fue buen puerto: mucho barro, poco fondo.

Em Deseado y evitando escollos y vientos, Farmer ancló aguas adentro de la ría, lejos de la brutal corriente de la desembocadura, frente a la Isla de los Pájaros. Hay decenas de miles nidos de gaviotas, gaviotines, petreles y skúas. Te declaran «persona non grata» no bien te acercás.

Pájaros aparte, Farmer no tuvo en cuenta que la amplitud mareológica en la ría es de 4,5 metros, y con luna nueva o llena llega a 6. Lo que causa que 4 cuatro veces por día la ría se vacíe como una jeringa inmensa, haga una pausa de 15 minutos (o stoa), y luego se llene de agua a toda velocidad.

Por eso las corrientes de marea llegan a 7 nudos en la angostura de Punta Cascajo: si entrás con la marea bajante, hay que avanzar trabajosamente contra la corriente para que el timón no pierda autoridad, y puedas mantener el rumbo. Incluso con motor, no es fácil. ¿Cómo habrán hecho Cavendish y Swift, con barcos a vela, una balandra de 18 cañones y una fragata? Eran barcos livianitos, pero cuantimás daban entre 7 y 11 nudos.

Te puede ir peor. Si salís al mar cuando el pico de la bajante, la correntada de cola te hacer perder timón, te pone el barco de través, y si sopla desde el norte, es probable que termines varado en la restinga Chaffers, en la orilla sur de la boca de la ría. En grata compañía de miles de pingüinos magallánicos, circunspectos como ingleses.

Farmer no tuvo una salida difícil. No tuvo una salida. Buscó el interior de la ría, donde ésta se expande, y echó el ancla medio pegado a la costa norte, donde la corriente es menor. Lo hizo a profundidad aparentemente segura. Pero la marea bajó de golpe, según usos y costumbres, y a caballo de su escollo, la Swift se tumbó por lateral.

Cundió zafarrancho de evacuación, y de los 91 tripulantes lograron escaparse 88: el cocinero y dos marines se ahogaron dentro de la fragata. Horas después entró en riada la pleamar y, encontrándo la nave acostada, la terminó de inundar. Los 88 sobrevivientes quedaron muy a su aire en una enorme caleta desértica enérgicamente libre de agua potable, salvo un chorrito miserable en el fondo del Cañadón de la Aguada. No está lejos del sitio del accidente. Pero tampoco se lo encuentra fácil, salvo que uno tenga la paciencia y la desesperación.

Farmer se vio muerto cuando llegara el frío, y no tuvo más escapatoria que el heroísmo: se subió con 2 tripulantes 3 tripulantes a un cutter de salvamento sin cubierta, abierto, y se mandaron a vela, sextante y ojo de buen marino hasta Puerto Egmont, por ayuda.para conseguir

Navegar casi 600 kilómetros por el Mar Argentino, embarcando y desagotando agua a cada rato, y afrontando las mil perradas del oleaje, de los escarceos y de los vientos, todo eso tiene mérito. Pero de yapa pegarle de lleno a ese ínfimo primer enclave militar británico en Malvinas, ¿cómo evaluarlo?

El rescate desde Egmont tardó pero llegó, la tripulación del Swift de seguir viva, y el premio del Almirantazgo para con Farmer fue hacerle corte marcial por perder su nave. Aquel vaciadero de tilingos con peluca tenía algunos problemas de liderazgo.

No están solos. En 1978 estuvimos a punto de ir a la guerra con los primos transandinos por 3 escuetos islotes en el Beagle. «A punto de» significa que el 22 de diciembre en la base aeronaval de Ushuaia los Aermacchi argentinos, con las coheteras Zuni bajo las alas, estaban calentando turbinas para ir a misilear su contraparte chilena de Punta Arenas.

1978, BUEN AÑO PARA GANAR EL MUNDIAL Y PERDER EL PAÏS

Los 3 islotes de marras se llaman Picton, Lennox y Nueva, están en la boca occidental del Canal de Beagle y tienen el clima horroroso de esa zona del planeta (vientos de hasta 160 km/h, tormentas intempestivas, lluvia a cada rato). No son estrictamente roca pelada: hay pastizal altísimo, flameante y empapado, lagunitas aquí y allá, llenas de agua marrónn por la turba, y unos arbustos pegados al suelo en posición de «cuerpo a tierra».

Cuando se mira bien ese chaparral, sin embargo, ve lengas y ñires, los mismos árboles que en el corazón de la isla de Tierra del Fuego forman bosques de 30 metros de altura: aquí no logran ni reptar. Nada es lo que parece, en estos infiernitos resbalosos. Uno pisa, con alivio, algún raro tramo de suelo a nivel y se hunde hasta la rodilla en suelo blando y esponjoso.

No era tierra firme, era turba. Trata de sacar el pié, y sale tras mucho tironeo, haciendo un SLURRP de sopapa, y el agujero empieza a llenarse de agua color té, por el ácido húmico. Caminante, no hay camino. Bienvenido

Picton, Lennox y Nueva son sitios excelentes para desterrar gente que uno odia muy especialmente. Fuera de sobrevivir, no hay nada que hacer o cómo hacerlo. Los pingüinos magallánicos, sin embargo, se sienten a gusto aquí, pero las parejas reproductivas cavan guaridas entre las raíces de los arbustos para no congelarse.

Durante décadas, los gobiernos argentinos, y especialmente los militares, deben haber supuesto que los islotes no servían para nada e hicieron lo que hacen siempre: nada. Así, por su marcial vocación de no salir de La Reina del Plata y ocupar un poco el paisaje, habían perdido, desde el siglo XIX, toda la margen sur del Canal de Beagle.

Antes de 1971, los chilenos, por su parte, hicieron lo que han hecho siempre desde el siglo XIX: instalar a algunos pobres cristos bajo bandera en un sitio no reclamado o sí reclamado por Argentina, que descree de la ocupación como base de derecho. Luego, construirles alojamiento, ponerles un muelle bien construido, hacerlos ondear la bandera, darles comida, bebida e incluso leña, el paso siguiente era incluir el sitio en su cartografía oficial y reclamarlo como «Alcaldía de Mar».

El reclamo por Chile de los alrededor de 400 km2 que suman Picton, Lennox y Nueva alborotó plumas en escritorios de almirantes y diplomáticos argentinos. Como quien dicen, salieron del coma.

Esos peñascos de martirio están en medio de la vaguada del Beagle, en posición más o menos indecisa. ¿Son argentinos o chilenos? Lo que cuenta es que en los ’70 Chile ya estaba ahí, y nosotros no. Pero en 1978 faltaban apenas cuatro años para la CONVEMAR, el órgano de los EEUU que fija derechos de propiedad de los estados nación sobre océanos y mares, estableciera como límite de toda jurisdicción las 200 millas marinas medidas desde la costa. Y eso le regalaba a los vecinos una ZEE, o Zona Económica Exclusiva, con derechos de pesca, dentro del Mar Argentino.

La Cancillería estaba ocupada en probarle al mundo que los argentinos somos derechos y humanos. ¿Y la ARA? En esa época estaba muy ocupada organizando el Mundial de Fútbol, y administrando decenas de campos de exterminio, entre ellos la Escuela de Mecánica, que había que llenar de secuestrados, porque esos cretinos no se presentan solos por guardia. Mucho trabajo. No se puede estar en todo.

Hay que ser un bruto con poca geografía, porque es tan lindo tener islotes…

El caso de tapa de libro es Francia continental, un pañuelo. Francia y Córcega suman 551,500 km de tierras secas metropolitanas. Pero entre ambas, tienen una ZEE específicamente metropolitana de 335.00 km2 más.

Hasta ahi, todo normal. Pero con las islas que revistan como tierras francesas de ultramar, Francia cambia mucho. Sumando colonias como Guayana Francesa, sus archipiélagos sobre el Pacífico como la Polinesa y muchos otros sobre el Índico, más otra miríada de territorios de ultramar, algunos casi inaccesibles, antárticos e insólitos como la isla polar de Kerguelen, la ínfima Francia Metropolitana, dueña de tanta isla, islita, islote y escollo que supo ranfañar a otros en sus lejanos tiempos de grandeza, adquiere una ZEE de 11,691,000 km², apenas algo menor que la de los USA.

No haga la cuenta, chamigo, es más o menos 11 veces la ZEE que tiene Argentina hoy. Y «hoy» significa tras perder por segunda vez las Malvinas, y luego la vergüenza de perder en las sucesivas negociaciones a calzón bajado con los ingleses, un total de 1.640.000 más de km2 de jurisdicciones marítimas.

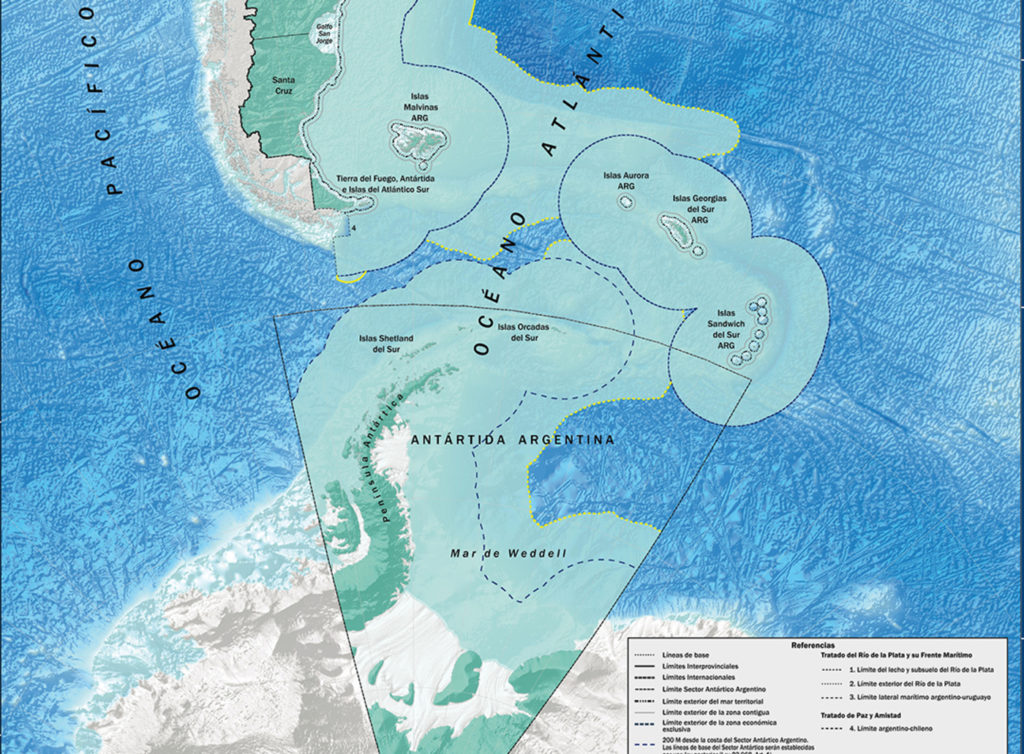

En términos jurídicos, esto sucedió porque las Malvinas son un archipiélago de más de 200 islas e islotes, y a eso hay que sumarle otros islotes que son la continuidad emergente de la Cordillera de los Andes y de la Península Antártica: las Georgias, las Sandwich, las Orcadas y las Shetland.

En términos reales sucedió porque, perdida de golpe y luego lentamente su capacidad militar de disuasión, la Argentina nunca se sentó a negociar sino a conceder, un ejercicio de genuflexión sistemático que pudre históricamente nuestra diplomacia. Ante ello, la ventaja británica es que con haber derrotado (y desarmado) a la Argentina, no necesita poner ni siquiera un pingüino con la Union Jack sobre un escollo para decirnos: «Esto es mío y no se toca».

Bien no quería salirme de tema, pero simplente subrayar que los islotes sin habitantes ni importancia perdidos en la vastedad del mar pueden ser importantísimos. Se puede saber de geografía, se puede saber de diplomacia, y sin embargo ser un total pelotudo en geopolítica.

La discusión con los chilenos por los islotes se puso densa, y en 1971 entre los presidentes Salvador Allende y el dictador Alejandro Lanusse acordaron que el asunto fuera zanjado por Su Graciosa Majestad, la reina Elizabeth. No other.

Seriously?

Lanusse aceptó el arbitraje de un país que en 1833 nos había sacado a patadas de las islas Malvinas, que había bloqueado más de 7 años y en 2 ocasiones el Río de la Plata, que invadió 2 veces Buenos Aires con tropas, que ocupó con su flota el río Paraná hasta Corrientes por considerarlas no aguas interiores sino internacionales de libre tránsito, hasta que lo disuadimos a persistentes cañonazos…

Con la pérdida de aquellos tres desharrapados islotes sobre la boca oriental del Beagle, la vieja base doctrinal del Tratado de Punta Arenas de 1881, que fue «Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico», moría allí mismo. Ese papel firmado por los presidentes Julio Roca y Federico Errázuriz, nos dieron casi un siglo de paz. Muerto ese tratado, siguió y seguirá el actual «vale todo».

Si de suyo fue malo aceptar a un juez que siempre fue parte, la respuesta argentina al arbitraje (decidido en total favor de Chile en 1987) fue una ruptura sumamente imbécil de leyes y tratados internacionales. En 1978 había que tener la fuerza militar de EEUU o la URSS para ignorar de modo tan vehemente a las Naciones Unidas.

Obviamente, para ser el taita de estos andurriales sudacas, mínimamente, necesitabas armas nucleares, o al menos la posibilidad tecnológica de tener una primera en pocos meses. La entonces poderosa Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo que decidir, interrogada por el dictador militar antecesor de Lanusse, Juan Carlos Onganía, si era conveniente dar aquel paso.

Nota de interés: Onganía, dictador y estúpido de pies a cabeza, no ordenó: preguntó a los que sabían. Ese hábito murió con Carlos Menem.

Fiel a usos y costumbres muy arraigados en el ambiente nuclear allá por 1966, el contraalmirante Oscar Quihillalt puso la pregunta a consideración de su cúpula tecnológica, política y legal, es decir el directorio. Se votó en contra, ignoro si por unanimidad o mayoría simple. El argumento es que el camino hacia la bomba se podía hacer rápido, tal vez 3 o 4 años hasta detonar la primera.

La objeción de la CNEA fue que esto habría desatado una carrera de bombas atómicas entre Chile, Brasil y la Argentina. Habríamos corrido con mucha ventaja técnica inicial, ¿pero y una década más tarde? ¿Y el bloqueo de comercio exterior que nos habría impuesto el Consejo de Seguridad de la ONU?

Quhillalt le contestó exactamente eso a Onganía. Hoy sabemos con seguridad que en esa competencia, habríamos arruinado la economía del país: la URSS no se desplomó sola, sino bajo el peso de sus gastos en defensa. Al momento del colapso político, llegaban a entre el 20 y el 25% de su PBI.

Otra nota de interés: muy respaldado por la USA y Gran Bretaña debía sentirse Pinochet, meterse en una guerra contra un país que en poco tiempo podría tener la bomba.

Vuelvo a la pista de la Base Aeronaval de Ushuia. Son las 09.50 del 17 de diciembre de 1978. En rigor, todavía deberían quedar casi 3 horas de luz diurna, pero hay un viento feroz y cae la lluvia. El primar Aermacchi rueda con sus misileras Zuni a bajo las alas hasta la pista de despegue, a esperar el semáforo verde. Lo siguen 7 más.

La idea cruzar en vuelo rasante sobre el canal, para evadir el radar, y cohetear los aviones chilenos en su base de Punta Arenas, sin darles tiempo para que despeguen. Es repetir la estrategia de Israel en la Guerra de los 6 Días, pero con una fuerza de ataque muy inferior. En retaguardia, en el portaaviones 25 de mayo que baila desaforadamente en la tormenta, 8 A4R también de la Armada, capaces de volar más lejos y llevar hasta 750 kg. de bombas, hacen cola para lanzarse desde la única catapulta de prota.

Con casi 200 horas anuales de entrenamiento, los pilotos navales pueden volar en la más bruta oscuridad, aún con viento de frente y casi rascando el oleaje.

¿Es factible?, se preguntan nuestros aviadores. Desde Ushuaia son apenas 380 kilómetros, 20 minutos de vuelo. La verdad es que no es factible en absoluto: Ushuaia está llena de espías chilenos, en general nada sordos.

Durante demasiados años la Marina se ha concentrado en hacer inteligencia sobre estudiantes, obreros de la caña, profesores y laburantes industriales, trabajo policial y de yapa, parapolicial. La verdad es que de la geopolícita de su oficio a esta altura de las cosas ya no saben un carajo. Triunfen o no en esta primera jornada nocturna, Argentina pierde.

VA CAYENDO GENTE AL BAILE

El portaaviones ARA 25 de Mayo no puede dar la orden de despegue: está inmerso en la coctelera de la tormenta, y nuestro único portaaviones tiene un casco demasiado angosto como para no rolar a babor y a estribor de modo incontrolable. En su historia previa, al menos un marinero bajó por el tobogán de la cubierta empapada y terminó en el mar. Otra mala compra de ARA, y van…

Es deseable que los A4Q puedan llegar minutos después de la pasada de los Aermacchi y aprovechar el caos, y aunque son 200 km/h más veloces, al despegar desde mucho más lejos, ya deberían estar en el aire. Los A4Q y los Aermacchi que logren regresar a Ushuaia, tienen otra misión más: surtirle más Zunis y bombas Snakeye antibuque a las lanchas rápidas chilenas.

Éstas, a su vez, esperan la aparición en la boca del Beagle del ARA Lasala, el solitario buque anfibio de la ARA, cargado de infantes de marina del BIM 5 y tanquetas multirrueda. La estrategia, consiste en capturar los tres islotes en disputa y quedarse allí hasta que el Papa Juan Pablo II interceda por terminar la guerra. Gran seguridad de la Junta Militar Argentina en que el Papa es hincha nuestro, dado que Dios es Argentino.

Los chilenos, con otras ideas teologicas, piensan torpedearlo para impedir el desembarco.

La fiesta del Beagle armando.

Los bimotores antisubmarinos Tracker esperaban en el 25 de Mayo, calentando turbinas, la orden de salir a buscar a las unidades sumergicles chilenas.

De los 3 tres submarinos de la ARA son 2 HW alemanes tipo 209, veloces, muy bien armados y silenciosos, esperan la salida masiva hacia aguas abiertas de las unidades de superficie de la Escuadra Nacional Chilena, todavía invulnerable y oculta en su laberinto de canales.

Dirigida por ese Nelson sudaca, el Alte. Emilio Massera, la ARA quiera atraer a la Escuadra Nacional de Chile a una sola y decisiva batalla en aguas abiertas argentinas, cerca de la Isla de los Estados. Dada la presunta superioridad argentina en efectivos, no duda de que va a ganar.

¿Y cómo no? La vida le sonríe. Es un playboy que pernocta en la discoteca Mau Mau, donde junta más gatos que el Jardín Botánico. Suele posar tomando champague con las chicas para los medios, lo que escandaliza a los otros dos chupacirios graves de la Junta. Ya ha hecho desaparecer y morir a miles de civiles. El tercer submarino de la Armada, el Santa Fe, un viejo clase Guppy de la 2da Guerra, no sirve para nada, y está relegado a observación avanzada.

Los dos submarinos chilenos más modernos, británicos y de tipo Oberon, vigilan en el silencio típico de su oficio la boca oriental del Estrecho de Magallanes por donde deberán aparecer crucero ARA Belgrano, sus destructores de escolta y para acudir al baile decidido por Massera.

El Ejército Argentino, por su parte, avanza con tanques, carriers, cañones y camiones hacia los pasos de montaña de Mendoza, San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego. Es un ataque sobre un frente larguísimo contra el centro y el sur de la tercera mayor frontera de la Tierra, con 5300 kilómetros, rigurosamente minada por Chile.

Esa estrategia de «vamos por todo» es muy del general Luciano Benjamín Menendez, quien ha prometido barrer con el país vecino, brindar con sangre chilena en el el palacio presidencial en Santiago, mear en el Pacífico, matar a los hombres y abusar de las mujeres (sic). Su primer objetivo es la capital chilena, Santiago. Le gusta empezar la guerra por la victoria misma.

«El Cachorro» como lo llamaban sus pares, anda siempre con el inconsciente al aire. Nunca se le ocurre que algo va a salirle mal. Es invencible, como tanto represor de su laya y época, y confunde la plácida cacería de opositores civiles desarmados con guerra entre estados. Viene de dirigir exitosamente la desaparición, tortura y asesinato de al menos 2000 argentinos en diversos campos de exterminio de las 10 provincias a cargo del 3er Cuerpo del Ejército.

Como muchos oficiales del Proceso, Menéndez quiere proseguir su gesta con los primos del otro lado de los Andes, tan inferiores a los argentinos en personal, armamento y espíritu, según su discutible juicio. Como casi todos los grandes verdugos del Proceso, hay cierta racionalidad en su método: quiere reciclarse como prócer, héroe, algo así.

A las 22:00 de aquel día 22 de diciembre, pese a la tormenta y actuando por su cuenta, Menéndez ya rueda con sus tropas y equipos hacia los pasos de frontera.

Cuando el Papa toca el silbato y para el partido, Menéndez se rechifla de furia y llama traidores a los oficiales que acatan la orden del presidente, el general Jorge Rafael Videla.

Éste ordena desmovilizacion y regreso a cuarteles, y la historia argentina, a punto de cambiar para siempre, se detuvo. Como quien dice, al borde de la cornisa.

Ojo, quien acaba de retroceder frente a una orden papal probablemente muy severa, no es cobarde. Videla escapa bastante a las categorías humanas. Como todo burócrata extremo, acata la verticalidad extrema. Después de todo, los Papas son infalibles, dijo en 1870 Pío IX, sin error alguno ya que era Papa. Videla es racional, frío y acata una autoridad superior a la suya. Nunca fue distinto ni lo será después.

Mandó a hacer barbaridades desde un escritorio con la seguridad de estar salvando a la patria, y afirmó, ya en la cárcel y ante Ceferino Reato, que en 1978 las entre 7 y 8000 personas que debían morir para estabilizar el país estaban muertas, y que la guerrilla también. Los crímenes posteriores debían ser la propina.

El 17 de diciembre de 1978, cuando ya había decidido la guerra, se le plantó delante un Papa no mejor que él, pero con más política, milenios de política.

En 2013 Vicela morirá en paz con su Dios, sin arrepentimiento alguno, sentado en el inodoro de su celda en la cárcel común de Marcos Paz, con 30 causas imprescriptibles por lesa humanidad, varias perpetuas y una de ellas, póstuma.

Y VUELVO A LA CUESTIÓN PORTUARIA

Vuelvo a la cuestión portuaria, porque nuestro país tiene una costa continental de 5117 kilómetros, una Zona Económica Exclusiva residual de 1, 2 millones de km2. Residual porque tras la historia de Malvinas, fue perdiendo a manos de Gran Bretaña una superficie que supera los 1.639.900 km² de espacios marítimos argentinos donde antes pescaba libremente y mostraba la bandera.

Chile, en sus fiordos del sur, acumula decenas de puertos abrigados, profundos, llenos de selva fría, arroyos y pesca. Allí puede esconder flotas enteras. Los puertos mineros de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta ganan tanta plata exportando minerales que compran en vecindad todo el agua y el gas que quieran. Aquí, por ejemplo.

Si se volviera a armar trifulca con Argentina (y José Kast, presidente electo de Chile, vive pidiendo la suya), sí que los más de dos siglos de desinterés argentino por fundar puertos sobre el Atlántico. Y no se fundan solos.

¿Puertos perfectos? De esos no tenemos, fuera de Puinta Quilla y Ushuaia. Son muy buenos desde el aspecto de su hidrogeografía. Pero están colgados de la Ruta Nacional Nro. 3. Ninguno tiene tren que lo conecte al «hinterland», esos 2,748 millones de km2 de Argentina. Bahía Blanca, donde la Armada construyó Puerto Belgrano, tuvo un ramal de doble vía y trocha ancha hasta esa base durante 142 años.

Pero el presidente Javier Milei lo ha hecho cerrar. Cero protestas.

¿Qué se puede hacer con una dirigencia economica, política y militar emperrada en volvernos un país meditarráneo? Bolivia al menos lo es por haber perdido una guerra con Chile.

CUANDO PELEAN LOS ELEFANTES, ¿QUÉ HACEN LOS RATONES?

En la 2da Guerra ya no quedaban flotas militares movidas carbón.

El Rivadavia y el Moreno, los dos acorazados argentinos comprados a los USA antes de 2014, en 2024 fueron convertidos a combustibles líquidos. Como todas las grandes unidades de combate de aquellos tiempos, a media máquina (15 nudos) hacían unos 30.000 km., 2/3 de la vuelta al mundo por latitud cero, sin repostar. A plena máquina daban 22 nudos, pero con menor alcance.

Pensábamos que era mucho, pero estábamos equivocados.

Los acorazados y cruceros británicos y alemanes de la 2da guerra, como los que se demolieron a cañonazos en el Río de la Plata en 1939, alcanzaban los 30 o 31 nudos, podían escapar o perseguir de flotas adversas, si convenía, y trenzarse en batalla de noche, con lluvia o niebla, y fuera de alcance visual: los realmente modernos estaban radarizados.

Ésa es le historia de hoy. Porque la primera gran batalla naval de la 2da Guerra sucedió aquí nomás, en el Río de la Plata, los cañonazos aturdieron el balneario porteño de Costanera Sur, y nuevamente involucró al apostadero de la Royal Navy en Port Stanley.

Con barcos auxiliares que repusieran combustible, comida, munición, repuestos y munición y una flota de superficie nuevecita, el Gran Almirante de la Kriegsmarine, Erich Raeder, se atrevía, y fue su error, a bloquear (aunque no total ni indefinidamente) la economía de Inglaterra, nomás por devolver favores de la guerra anterior.

De movida lo intentó pero a distancia: a distancia, eso sí, porque no habría podido nunca evitar una salida masiva al mar de la Royal Navy desde Portsmouth o Scapa Flow. La británica era la mayor flota del mundo, no la mejor entrenada ni la más moderna. Pero habría podido barrer del mar la flota de superficie alemana, aunque a un muy alto.

Para Raeder, el modo de bloquear la economía debía hacerse con sus acorazados y cruceros monumentales, símbolos de gran estrépito de la nueva Alemania resurgente de sus cenizas. Y bien a distancia de las islas británicas metropolitanas, con emboscadas inesperadas que cortaran las líneas de suministro desde las colonias y semicolonias de Su Graciosa Majestad.

Las islas británicas se parecen a las japonesas en tres cosas: están llenas de puertos buenos, importan casi todo lo que comen y, resueltamente, también todo lo que queman, salvo el carbón. Amputadas de sus colonias en los años ’40, enfrentarían frío, oscuridad y hambre.

Pero bloquear Inglaterra, incluso a distancia, era como ponerle un babero a un tigre. La Royal Navy empezó la 2da Guerra mundial con unos 9000 barcos, 885 de los cuales eran de combate. Hablo de submarinos, torpederas, destructores, cruceros comunes, de batalla y acorazados grandes, y de yapa 52 portaaviones.

La economía inglesa estaba aplastada por tanto fierro, ¿pero cómo renunciar al mismo? En 1931, para consternación mundial de ahorristas en libras, abandonó la convertibilidad de la esterlina por su equivalente en oro, inamovible desde 1816. El Imperio empezó a evaporarse junto con su moneda. Por algo las monedas fuertes se llaman «divisas», hasta que dejan de serlo.

Su Graciosa Majestad sabía que un bloqueo, incluso a distancia, se paga en lucha de clases. Si hartos de frío, hambre y desocupación los obreros se alzan en huelgas generales y los soldados y marineros se amotinan, pueden seguir el mal ejemplo alemán o el ruso, asaltar los arsenales y comisarías, distribuir las armas y cada puerto, cada fábrica y cada cuartel y puerto militar se vuelven un Arbeter und Soldatenräte. En criollo, un soviet. Bueno, en criollo eslavo.

Para que ello esta vez sucediera en Inglaterra, Escocia e Irlanda y no en Alemania, la Kriegsmarine debía emboscar las rutas entre Gran Bretaña y su red de colonias, pero sin emplear grandes flotas. Entre otras cosas porque no las tenía. Y pese al «risorgimiento» nazi, Alemania no sólo tuvo prohibido el intento de hacerse de una flota a la inglesa, francesa, italiana, japonesa o yanqui no sólo por interdicción lega, que eso se arregla, sino porque que no tenía la plata y sus enemigos principales (Francia, la URSS) eran terrestres.

El paso o por algún inevitable estrecho de un Schlachtschiff, o de sus unidades de abastecimiento, habría despertado la curiosidad del MI-6. Después de todo, el mundo de fines de los años ’30 ya estaba intercomunicado por el telégrafo inalámbrico de Marconi, o los cables submarinos de las potencias aliadas occidentales.

Por oposición a las fortalezas flotantes de acero del Gross Admiral Räder, el U-Boote, arma preferida del almirante y submarinista Karl Dönitz, todavía era más costera que oceánica: en los ’30 los submarinos tenían poca autonomía en combustible, agua potable y comida. Aún con reabastecimientos en citas secretas de altamar, a la Befehlshaber der U-Boote no le daba el cuero para hambrear a los laburantes de la rubia Albión. Todavía, al menos.

Sí que le empezó a dar el cuero cuando los nazis capturaron los puertos de Francia y Noruega para construir sus apostaderos de submarinos. Eran una mezcla de amarra y búnker, cada submarino protegido por losas de hormigón ultradenso, muy armado, de doble techo y 7 metros de espesor. Los ingleses desarrollaron bombas capaces de perforarlos (y no del todo) cuando la guerra ya se acababa.

Dönitz tenía razón, probó la historia, pero donde manda Gran Almirante no manda almirantito. Cuantimás, a Hitler le apasionaban los cañones y fierros wagnerianos, y las tapas de diario que tales fierros generaban en todo el planeta. Por ello, la tarea de bloquear un poco a Gran Bretaña recayó en los pocos acorazados y cruceros pesados que Alemania pudo construir entre 1935 y 1939. Un desatino.

Pero sí que eran inmensos y casi imposibles de hundir, bien al gusto nibelungo. Räder jugaba su mando a cercenar de sus colonas el mayor imperio de ultramar de la historia con apenas 7 acorazados grandes, 3 llamados «de bolsillo», y a un número considerable de cruceros y destructores, todos cazando mercantes, solitarios o de a pares. A añadir, como pie de página: 50 submarinos.

Pero contra una Royal Navy con 9000 barcos no vas a llegar lejos, aunque sean inferiores. Con apenas 50 submarinos, tampoco.

La novedad en la flota germana eran los acorazados de bolsillo, los 3 Panzerschiffen llamados Deutschland, Admiral Scheer y el Admiral von Spee. Ateniéndose al tratado del armisticio de 1919, los 3 declaraban un desplazamiento máximo de 10.000 toneladas, una cifra más falsa que dólar rojo: con combustible y munición andaban en las 16.000 toneladas.

Los ganadores de la Primera Guerra se hacían los idiotas, conscientes de que, exhaustos por la Primera Guerra, no podrían frenar el resurgimiento militar del Führer, que para alivio y alborozo confeso de Churchill, al menos estaba barriendo con los comunistas.

Ya montada la guerra, una de aquellas esas unidades «de bolsillo» empezó haciendo haciendo daños serios en el generalmente tranquilo hemisferio sur. Los Aliados habían despojado a Alemania de todas sus colonias africanas y asiáticas. Eso a Alemania le generó muchas rutas comerciales para cortar, y la tarea la empezó el Panzerchieff Admiral Graff von Spee. En tres meses se volvió dueño de casa de estos mares australes donde la inmensa Royal Navy casi no pintaba.

Sin embargo, la del Gross Admiral Erich Räder mostró ser una estrategia insostenible.

DOS MARINOS Y UN ODIO

Räder, con su preferencia por las grandes unidades de superficie, no era forzosamente un idiota ni un insensible a la gloria, y sí que la tenía. Los submarinistas en general no la consiguen. Su servicio es agazapado, silencioso y homicida. ¿Qué submarinista recoge náufragos del agua?

Räder era el chico diez: había peleado bravamente en los tres grandes combates navales de la Kayserliche Marine en 1914 y 1918, ganado prestigio y una parva de condecoraciones por su valor, su frialdad en peligro extremo y su capacidad táctica. Y sin embargo, de geopolítica no había aprendido nada.

Era un genio de la guerra, pero de la anterior, la gloriosa.

Dönitz, tipo de mirada mucho más sórdida y eficaz, a fuerza de submarinista, pensaba que a Räder le sobraba coraje pero le faltaba un jugador. Ambos hombres se odiaban minuciosamente, casi con amor, y vivían conspirando el uno contra el otro.

El que probó saber cuántos pares son tres alpargatas fue Dönitz, pero recién pudo demostrarlo a partir de 1941, cuando todos los acorazados alemanes estaban hundidos o refugiados sin oficio ni beneficio, recluidos en solitarios fiordos noruegos.

UN MUNDO DE ENIGMAS Y SEÑALES

Los Panzerschieffen no eran cruceros ni acorazados. Eran una nueva clase de bestia que no se volvió a repetir: castillos flotantes veloces como cruceros, pero con armas, blindajes y turbinas de acorazado.

Eran muy nuevos, todos productos de los años previos a 1935. Hasta entonces Alemania fingía aceptar los términos de su capitulación en 1919 firmada en Versalles, y los aliados fingían no enterarse de que Hitler les estaba metiendo el perro. Versalles exigía ningún barco de combate superior a las 10.000 toneladas. Y de submarinos, nada, y de portaaviones, ni hablar.

El Tratado Anglogermano de 1935 se resume como la venía para que los alemanes construyeran lo que se les cantara, mientras liquidaran a los republicanos en España y a los comunistas en Italia, y por qué no también, en Francia. Churchill fue un precursor del chino Deng Xiao Ping: no importa de qué color sea el gato, mientras cace ratones.

En su década fascista, a Churchill Benito Mussolini le parecía el mayor legislador entre los vivientes, elogiaba a Francisco Franco como campeón de un nacionalismo marcial, por contraste con la miseria igualitaria del comunismo, y a Adolf Hitler lo elogiaba por el coraje, la perseverancia y el ímpetu vital.

¿Y qué tiene eso que ver con el Admiral Graff von Spee, y la batalla naval del Río de la Plata? El Tratado Naval Anglogermano libera a Alemania de sus restricciones navales, que de todos modos estaba incumpliendo no a la callada, sino con exhibicionismo.

En 1935 el Acuerdo Naval Anglogermano sella el asunto con tinta sobre papel. Que Alemania construya a como se le cante, pero cuidadito, que el nuevo límite para tener sus acorazados es el 35% en tonelaje de lo que tiene la Royal Navy, ojito con eso. Churchill sabe que Hitler no va a cumplir, y Hitler sabe que Churchill no quiere pararlo, pero además ya no puede.

El Spee, de 10.000 toneladas MUY presuntas, se pone en quilla en 1932 y el canciller alemán jura por los Evangelios y Jesucito que cumple con Versailles, ni un gramo más que ese límite. Pero el Bismarck entra en quilla en 1936, a meses del Acuerdo Naval Anglogermano. Y ya no tiene nada de acorazado de bolsillo, aunque drena los bolsillos de la Kriegsmarine, plata que habría sido mejor invertir en submarinos.

El canciller de Hitler, Joachim von Ribbentrop, dice sin despeinarse que ese barco va a andar por las 35.000 toneladas, ni un gramos más, hein? Y Churchill acepta sin mosquearse que, equipado a pleno, esa bestia va a rascar arriba de las 50.000. Y efectivamente, desplazó 51.300, y su gemelo posterior, el Tirpitz, 52.000, que hizo mucho más daño sin moverse del fiordo noruego donde se escondía, porque Gran Bretaña sacrificó centenares de vidas y de dinero para hundirlo, y no lo logró hasta fines de 1944.

Los acorazados germanos fueron pocos pero mejores que sus contrapartes británicas. A fuerza de nuevecitos, tenían la novedad del radar para detección y tiro. No era algo común en las flotas de guerra. Podían ser letales así fuera de noche, lloviera o brillara el sol.

Con sus 30 y más nudos, los dos Panzerschieffen del linaje del Spee, el Lützow y el Scheer, le amargaron la vida a la Royal Navy e incluso al Ejército Rojo en el Índico, el Mar del Norte y en el Báltico. Típicamente, los tuvo que liquidar la Royal Air Force amarrados en puerto en Abril de 1945, con la guerra ya casi acabada, y con bombas Tall Boy de 5400 kg., diseñadas casi ad-hoc. Las llamaban «bombas terremoto» porque demolían la edificacion más robusta en torno al punto de impacto, simplemente enterrándose en el suelo y explotando a 20 o 30 metros de profundidad.

Barnes Wallis, su diseñador, pensó que serían muy eficaces contra acorazados no por impacto directo, que desde 6000 metros de altura era imposible pegarles, sino usando el impacto hidráulico del agua cuando casi 2,5 toneladas de tórpex explotan bajo el casco. Wallis es uno de esos genios ingleses que podrían haber acortado bastante la guerra, si los jefazos hubieran usado más la cabeza.

Que el Spee sólo pudiera ser hundido gracias a un engaño del MI-6 y que el Scheer y el Lützow duraran intactos hasta los últimos días de la guerra son algunas de las poquísimas pruebas de que el Gross Admiral Erich Räder no era únicamente otro idiota glorioso afecto al gigantismo.

Una de las cosas que preservó del exterminio a las grandes unidades alemanas era un asunto más de software que de hardware. Golpeaban, desaparecían y volvían a aparecer a centenares de km. Eran difíciles de acorralar porque estaban protegidos por los códigos de la máquina de cifrado Enigma, el arma naval más potente de Alemania.

No desplazaba 53.000 toneladas. Cabía en una valijita.

LOS ENIGMAS DE LA ENIGMA

El sistema de encriptación y decriptación a bordo del Spee, o de cualquier unidad alemana de superficie o submarina, era una caja de buen roble llamada Enigma. No era mucho mayor que una máquina de escribir eléctrica portátil de entonces, vale decir no tan portátil.

Constaba de un teclado puramente alfabético y de teclas luminosas, un clavijero diminuto adelante de dicho teclado, algo así como una miniatura de las centrales telefónicas de los edificios chetos, y por popa parecido al de la centralita telefónica de un edificio cheto, y remataba hacia atrás con algo realmente extraño: rotores veloces, regidos por las órdenes eléctricas del clavijero. Estaban tachonados de letras alfabéticas, y decidían el encriptado final de los mensajes.

En tiempos del Spee eran tres rotores, pero fueron aumentando en cantidad a medida que avanzaba la guerra. Cuanto más rotores, más blindada la encriptación. La Kriegsmarine nunca tuvo que tirar la Enigma y volver a empezar con algo que los ingleses no pudieran crackear. Solo añadirle rotores y volverla más enigmática.

La escritura original en el teclado era puramente alfabética, sin dígitos numéricos arábicos. Para poner un punto entre oraciones se escribía la palabra «punto». Las palabras se pegoteaban entre sí sin solución de continuidad. Nada era numérico. Para para indicar 7 unidades de algo se escribía «sieteunidades». El resultado era tan legible como los viejos telegramas que hemos leído todos los canosos. «Papa: no corras a más de 150» en el teclado de la Enigma se hubiera escrito como «puntopapadospuntosnocorrasamasdecientociencuentapunto», un horror. Los operadores de télex y los telegrafistas, si queda alguno vivo, me entenderán.

El clavijero tenía 10 agujeritos receptores de electricidad y diez clavijas macho. Según se interconectaran antes de teclear el mensaje en una lengua humana, el clavijero eliminaba toda inteligibilidad y te metía de cabeza en planeta Enigma. Cualquier humano nacido en la Tierra debía saber exactamente qué cables macho se habían conectado con cuáles bases hembra si quería entender el original. Pero el factorial de 10, que en matemática se escribe como 10!, da 3.628.800 combinaciones posibles.

Para complicar la tarea del descifrador, cuáles de todas esas combinaciones de enchufado de clavijas y de bases el capitán la elegía cada día (siempre distinta de la anterior y de la subsiguiente) de un libro secreto preimpreso de códigos que le daban en puerto, antes de zarpar, y que se guardaba en una caja fuerte a bordo. También se le daba la orden de que ninguna máquina y el librito de códigos cayera jamás en manos enemigos, lo que obviamente terminó pasando. El principio de Murphy es la fuerza motriz de toda guerra.

El clavijero permitía cambiar al azar un par de letras consecutivas, supongamos AF, por otras dos distintas, supongamos ZX. Con sólo diez machos y hembras la posibilidad de reconstruir la AF original a partir del galimatías final era de una contra unos 150 billones de combinaciones de clavijero. Gringos, están avisados de que estoy hablando de billones de los de 12 dígitos, no de los yanquis de sólo 9.

Eso ya desalentaba a los decodificadores «por fuerza bruta», los que le tiran al alfabeto entero encima al texto 150 billones de veces a ver si alguna vez pinta cuál era el escrito original. Hoy cualquier hacker sabe cómo hacer esa operación randomizada en forma automática con una que genera letras, mientras toma un café y mira los noticieros. Es como poner 100 monos a escribir a máquina. Si son indefinidamente longevos, y las máquinas, irrompibles, se les da un tiempo ilimitado, es imposible que no surja, alguna vez y de puro cuete, el texto de «Cien años de soledad». Pero comprensiblemente, siempre habrá que cifrar y descifrar más rápido.

Los rotores de la máquina Enigma recogían este producto impenetrable que salía del clavijero y lo seguían encarajinando secuencialmente, uno trad otro. Cada rotor tenía 26 caracteres ortográficos, y su giro aleatorio iba empeorando agravaba el galimatías inicial del clavijero, hasta lograr una chorreadura de letras que daba la posibilidad de reconstruir el mensaje original se volvía de una contra 159 quintillones. ¿Quiere contar la cantidad de dígitos que hay ahí? Bienvenido.

Estaba en los criptógrafos ingleses el volver a encontrar esa solitaria píldora inicial de sentido disuelta en una sopa de letras calibre océano.

Pero al parecer Gran Bretaña iba en vías de descifrar algunas cosas: parecería que a comienzos de diciembre de 1939 podían meterse siquiera un poco dentro de la cabeza del capitán Langsdorff y de sus superiores en Berlín, a medio planeta de distancia. Más probablemente haya sucedido que algún telegrafista de los 9 mercantes interceptados por el Spee llegara a dar su posición antes de que el carguero fuera detenido, abordado, inspeccionado, y él y sus compañeros trasladados al acorazado antes del hundimiento del carguero. Langsdorff evitaba a todo trance matar inútilmente a marineros civiles y los trataba bien. Esto le valía bastantes rencores. Era un caballero perdido en una guerra nada caballerosa.

Las unidades acorazadas alemanas eran demasiado caras como para andar sin escolta. Pero el Spee fue, mientras duró, un cazador solitario oculto en la vastedad de mares vacíos, con rutas comerciales mucho menos transitadas que las del Atlántico Norte. Llegado el caso de un mal encuentro, además, el Spee podía comerse cruda a cualquier fuerza mediana con que los británicos le salieran al cruce.

Los británicos podían confiar en que sus comunicaciones por cable estaban blindadas por algo más que un código: 4000 km. por el fondo del mar son mejores. Pero lo que los ingenieros llaman «la última milla», es decir el contacto radial con su flota se hacía por aire y era vulnerable para un equipo fuerte de criptógrafos. La Royal Navy ya se había aprovechado aquella ventaja en 1914 para mandar a una emboscada en las Malvinas al Escuadrón de Asia.

En aquella ocasión (esto se ve en el capítulo anterior) la inteligencia naval británica creó un falso mensaje del Almirantazgo a la embajada británica en Santiago de Chile. El apostadero naval de Port Stanley ya había sido empleado por el contraalmirante Craddock en su desquiciado intento de atajar el escape de la Kayserliche Marine desde el Pacífico hacia el Atlántico. desgraciadamente ya no tenía ninguna unidad inglesa para protegerlo y pedía ayuda a Londres. Si las cosas fueron así o no, todavía es objeto de debate.

Von Spee acababa de lograr la primera derrota de la Royal Navy en 104 años, frente a la isla chilena de Coronel. Y qué derrota: dos acorazados británicos hundidos, ningún sobreviviente, cero daños en la flota alemana. Había sido un hecho histórico y de primera plana en todos los diarios de Europa

Cuando von Spee recaló en Santiago, ya era un héroe. Las niñas de la considerable comunidad alemana local lo fueron a recibir a puerto, regándolo a Spee y a sus oficiales con rosas. De un ánimo más bien negro, el almirante comentó por lo bajo a sus adláteres que aquellas flores decorarían sus tumbas. Inglaterra estaba obligada a vengarse o perdía su prestigio de eterna vencedora.

Pero se alegró cuando el attaché naval de la embajada alemana le mostró el mensaje, escrito en perfecto código naval británico. La traducción por los criptógrafos le aseguraba a Spee que apostadero de Port Stanley estaba desprotegido y que solicitaba ayuda. Spee reembarcó con el ánimo cambiado, y le explicó a sus altos oficiales que el camino de regreso a casa estaba despejado de ingleses, al menos hasta llegar al nido de avispas del Mar del Norte.

Pero añadió que estaban muy cortos de carbón. Venían de cruzarse todo el Pacifico escapando de británicos y japoneses, y en la batalla de Coronel habían gastado mucha munición y combustible. ¿Y si tomaban Port Stanley, destruían el puerto y su estación de radiocomunicaciones, y se robaban el carbón?

A toda máquina el consumo de combustible se dispara, pero necesitarían mucha velocidad -y por ende mucho combustible- para escaparse intactos de la Royal Navy, que ya estaba bloqueando a Alemania por mar y debía estar esperándolos Casi todos sus hombres olieron gato encerrado y votaron en contra, pero donde manda capitán, ya se sabe, y también se sabe cómo terminó aquello.

Algo parecido a escala menor le volvió a suceder en 1939 cerca de Buenos Aires al barco que llevó, como homenaje, el apellido nobiliario del conde von Spee.

Las comunicaciones de la Royal Navy eran bastante inviolables en los físico: corrían mayormente por cables de un cuarto de metro de grosor tendidos a entre 4000 y 5000 metros de profundidad por los fondos oceánicos. Pero para dirigir sus escuadrones en alta mar, la Royal Navy debía usar la telegrafía inalámbrica, protegida tan sólo por la encriptación.

A los alemanes los protegía el software del código Enigma, no el hardware del cable submarino. Los ingleses tenían ambas cosas, pero el asunto de «la milla final» hasta todo barco era «broadcasting», mensajes por aire, y eso les permitió armarle una segunda trampa a la flota alemana.

Los historiadores caen fácil en la idiotez de creer que los alemanes cojean siempre del lado del gigantismo. No es así. En general, cuando les da por ese lado es porque no tienen más remedio. Pero cuando no tienen más remedio, agarrate Catalina. Räder tampoco era un tipo vacío de estrategia. Su idea de grandes barcos terribles, pero pocos, sueltos por los mares era perfecta para obligar a la Royal Navy a dispersar por el planeta sus 9000 activos navales.

Eso hasta podría haberles dado buenos frutos. Tampoco es cierto que, al igual que los británicos, estadounidenses, franceses y belgas, los alemanes carecieran de cables suboceánicos. Y muy buenos, como casi todo lo que fabrica Siemens. Pero en la última milla, allí donde desembarcaban en alguna playa barrosa… en fin, tendían a romperse. Vaya a saber por qué. Verdammte Unterseekabel!

La guerra de fondos, esa que los historiadores británicos están adiestrados para ignorar con fruición, aunque haya pasado tanto tiempo, seguía existiendo y en Europa, salvo por España e Italia, Alemania tenía pocos amigos. De yapa, los nibelungos se habían quedado sin colonias y puertos coloniales propios en toda África y Asia. Sus pocos y potentes salteadores del mar dependían nuevamente del tausendfach verdammter verschlüsselter Telegraph. Y la pérfida Albión estaba parando la oreja.

En realidad, odiaban el telégrafo inalámbrico, y por buenas razones.

La ut supra mentada pérfida Albión había mudado sus analistas de «signals», códigos navales de guerra desde la habitación 40 de la Admiralty House en Whitehall, a una mansión rural más bien fea de Bletchley Park, a unos 82 km. de distancia. Los crackeadores eran una pequeña multitud, sobre todo de mujeres de clase media adictas a los crucigramas, y se agolpaban en las llamadas «huts» (es decir chozas) 8 y 4 de la finca. A ojos del espía alemán bisoño, esto podía ser prueba de que la inteligencia de la Royal Navy estaba para atrás.

Pues no. Como suele suceder con todo lo inglés, las cosas eran más complejas. La capacidad instalada en cerebros humanos no estaba en chozas, y la capitaneaba el megamatemático Max von Neumann, diseñador de Colossus, la primera computadora programable de la historia humana. La construyó un equipo de investigación del laboratorio del Post Office, como quien dice el Correo Argentino AM (antes de Macri), sus valvulas de vació desprendían tanto calor que el aparato no podía apagarse nunca, porque se hubieran rajado casi todas por la termocontracción.

Producía calor como para calentar varias habitaciones y servía para todo lo que entrara a Hitler por orejas y le salíera por boca, lo que dependió primero del mentado Erich Räder y luego de Karl Dönitz. El encargado de romper los códigos, renovados día a día de la maquinita mecánica de encriptación de un tal Lorenz, compacta y linda como una inocente máquina de escribir.

Esa maquinita hermosa y limpia de todo cableado incómodo sirvió para blindar en cambiantes galimatías llamados código Enigma, hundió centenares de miles de toneladas de mercantes salidos desde las Américas llenos de vituallas, combustibles y armas con destino a Inglaterra. Los mensajes eran instrucciones a los submarinos de la Kriegsmarine para interceptar los convoyes.

Y el que rompía constantemente los códigos eran decenas de adictas a los acertijos y crucigramas, dirigidas por el genial megamatemático (y atleta) Alan Turing. Se dice que su trabajo acortó un año la guerra, pero son bolazos: eso fue una obra colectiva. Un director no hace nada sin una orquesta.

Y AQUÍ TALLAN LAS MALVINAS

Como apostadero remoto, las islas demasiado famosas seguían siendo un buen modo de la estrategia alemana para campear en los océanos del hemisferio sur. Y lo hicieron de un modo pasivo, con muy poco desgaste de hombres y de fierros.

En las islas se ocultaba un buen crucero pesado pero veloz, el HMS Cumberland: cañones de 8 pulgadas (203mm) en torretas. Disparaban proyectiles perforantes de alrededor de 116 kg a 28 km. de distancia. Muy loable, aunque los cañones del Spee eran menos pero mucho mayores, de 283 mm. Sumaban 6, repartidos en dos torretas triples.

El Cumberland estaba al acecho, las calderas tibias y los marineros fumando tranquilos sus pipas en el silencio de Port Stanley. Podía acudir en 48 o 72 horas a cualquier lugar del Atlántico Sur no bien sonara la alarma de la aparición del Spee.

El 14 de diciembre de 1939, a los 103 años de que perdiéramos (por primera) vez las Malvinas, sitio tan digno de olvido si no tuviéramos tantos argentinos muertos en ellas o por ellas, su indiscutible utilidad geopolítica volvió a corroborarse. Esa fecha volcó contra Alemania la primera batalla naval de la 2da Guerra Mundial. Que no se ganó tanto por cañones como por comunicaciones.

De comunicaciones ya se habló de sobra. Hablemos de caños y de personas. Concretamente de una, y muy admirable, Hans Langsdorf. Un escuadrón de sólo tres cruceros, uno pesado y dos livianos (los HMS Exeter, HMS Ajax y NZD Achilles) emboscó finalmente al Panzerschieff Graf von Spee. Su Graciosa Majestad, con oídos en todo el planeta, había reunido de apuro a esa pequeña jauría naval para darle mastuerzo al bloody Hun.

Los cañones que se usaron aquel día no eran moco de pavo, pero los del bloody Hun eran prodigiosos. Mi viejo, a la sazón un atlético pelirrojo de 28 años, salió temprano de su laburo en el microcentro, junto con miles de otros porteños en mangas de camisa por el calo. Se quedaron horas junto a la estatua de las Nereidas escuchando los cóncavos retumbos que llegaban desde río adentro, provenientes de más de 300 kilómetros de distancia. Los vendedores de helados, de cerveza Quilmes Cristal y de naranja Bilz del balneario de Costanera Sur vendían sus existencias en minutos y repostaban sin preguntar el precio en la cervecería Munich, mientras dos naciones se mataban en el estuario.

El bloody Hun aquel día fue un jabalí atacado por un mastín y dos boxers. En una hora y media, el Exeter quedó hecho un pontón, arrasado hasta la línea de cubierta, privado de puente, de castillo, de torretas, de radar, de telemetría de apuntamiento visual y de comunicaciones, aunque a flote de algún modo. Vapuleados, vengadores y valientes, el Ajax y el Achilles persiguieron al Spee, que se desangraba a espuertas de búnker oil en las aguas marrones del estuario, pero guardando distancia.

El cuero ya no le pedía biaba a casi nadie. Los anglos cerraban el día con 72 muertos y 47 heridos, la mayoría en el Exeter.

El casi milagroso acorazado alemán ya no tenía castillo de proa, ostentaba 24 impactos dicen unos, casi 70 dicen otros, cargaba con 36 muertos y 60 heridos y claramente no le daría aguante para intentar un regreso a través del borrascoso Atlántico invernal hasta Alemania. Eso, sumado a la Royal Navy. Entre los heridos figuraba el capitán, Hans Langsdorff, con dos astillazo de metal.

El Spee tenía las torretas con sus 6 cañones intactas de 280 mm. intactos: todavía estaba para dar pelea, aunque al cuete. Langsdorff pidió al gobierno uruguayo las 48 horas de cuartel obligatorio por ley internacional en el apostadero nava de Montevideo, donde lo esperaban decenas de ambulancias uruguayas de la asistencia pública, miles de asombrados mirones, y diplomáticos y espías de su propia embajada. Langsdorff se bajó del Mercedes negro vendado y rengueando para dar su informe y pedir instrucciones.

Entre tanto, el HMS Cumberland llegó jadeante desde Malvinas para cerrar, junto a los descalabrados Ajax y Achilles, todas las posibles rutas de escape del escape hacia el Atlántico del Spee. Era un corralito precario, habida cuenta de la potencia de fuego intacta del acorazado alemán. Cada obús del Spee llegaba a 36,5 km. y pesaba 300 kg.

Si el Spee lograba cruzante por frente como el palito de la T, y te disparaba en simultáneo con las dos torretas de 3 cañones cada una, te hacía llover encima 1,8 toneladas de acero y explosivos con cada volea por lateral. Y según pegaba desde 20 km. de distancia, casi fuera de distancia visual, debía tener una telemetría óptica y un radar de los buenos.

Si Langdorff decidía volver a la batalla, aún con el Cumberland ya sumándose al bloqueo, la escuadrilla británica tenía amplias posibilidaes de terminar en el fondo del estuario, aunque el Spee también.

Ahí es donde el attaché naval de la embajada alemana fue perreado por la inteligencia naval inglesa. En Berlín habían recibido un parte inglés fragmentado pero debidamente según la criptografía de aquel día. Londres Informaba al derrengado escuadrón británico que se mantuviera en espera a la salida del estuario, donde el agua no se decide a ser barrosa o azul, y hay casi 15 metros de profundidad. Ya se sabe quién ganó. Lo importante fueron el cómo y el porqué.

EL CÓMO Y EL POR QUÉ

La espera de los resultados fue larga, y los diarios germanófilos de la Argentina daban por sentado el triunfo del Spee. Juan Domingo Perón, aún no era presidente, pero sacaba y ponía presidentes y les daba el libreto. El gobierno argentino se mantenía silencioso pero atento. Córdoba estaba a punto de anotarse dos ciudades «llave en mano», hoy muy cerveceras y turísticas.

Pero estoy adelantándome demasiado.

Pese al lobby desesperado de la embajada alemana sobre el presidente de la república oriental, general Alfredo Baldomir, para ganar tiempo extra y reparar los peores daños del Spee, Baldomir otorgó las 73 horas estrictas de cuartel un cualquier puerto neutral, según convenciones de la Haya. Langsdorff estaba obligado a dejar Montevideo sin tiempo ni materiales para remendar un poco los muchos descosidos del Spee.

Se quedó con algunos oficiales y botes e hizo bajar por planchada a sus 1150 de sus marinos, heridos incluídos, y a los casi 300 tripulantes de los 9 mercantes que había interceptado y hundido en sus 3 meses de campaña. Entre los prisioneros no había heridos. Habían estado presos en el rancho de marineros del Spee, y tratados bien. La comida escaseaba y ocasionalmente Langsdorff, para indignación de sus propios oficiales, dejaba subir a los asombrados oficiales presos al puente de mando, «pa´ver».

El capitán del Spee mostró más inteligencia y humanidad que su antecesor y enemigo, el contraalmirante Sir Christopher Craddock, 25 años antes, frente a la isla chilena de Coronel. Ateniéndose a órdenes absurdas, la salió al cruce Craddock, les recuerdo, con una escuadrilla de miserias y risa, eligió salirle al cruce a la potente flota de mar del Pacífico a la Kriegsmarine, decidido a luchar «for King and Country» hasta la muerte.

Y lo logró plenamente.

No sobrevivió ninguno de sus barcos de batalla, ni ninguno de sus tripulantes. 1660 ñatos, todos al fondo, pero qué heroísmo, qué huevos, dirán los giles. Del lado germánico de la ecuación. tres heridos. Y todo para nada. Primer derrota naval británica desde que Lord Horace Nelson, un desobediente crónico, usara esa ventaja militar sobre los disciplinados para darle matarile a la flota combinada francoespañola en Gibraltar.

Desobedeciendo a su vez Berlín, Langsdorff se negó a hacer matar a toda su tripulación en una batalla que pensaba suicida. Tales fueron las órdenes rajantes del Fúhrer, y ya ahí ya se supo, al toque de iniciada la guerra, que el Bigotito estaba bastante crazy y que era un líder de mierda.

Bletchley Park le había vendido a Berlín que estuario afuera lo aguardaba al Spee una escuadra avasallante, que incluía al portaaviones HMS Ark Royal y al acorazado HMS Renown. Pescado podrido puro, al menos para aquella fecha.

En aras de salvar a sus hombres de una idiotez grandiosa al estilo Craddock, Langsdorff hizo evacuar su barco, lo sacó de puerto con una tripulación esquelética y lo dinamitó frente a Montevideo. Los esqueléticos se subieron a los botes, chau. Oficiales, suboficiales y marinería en número de 1000 fueron evacuados a Buenos Aires, y de ahí a Córdoba por órdentes de… bueno, Perón himself. El Viejo siempre fue ducho en tolerar a los alemanes, que le caían bien, y bancarse a los ingleses, que le caían atravesados, mientras la Argentina no se jodiera.

Los últimos 67 tripulantes de otras banderas capturados por Langsdorff en sus fulminantes tres meses de campaña, más pasajeros que prisioneros por el trato recibido, fueron puestos en libertad sin ningún requisito.

El Spee, expertamente eventrado y con todas las esclusas abiertas para inundarse parejito, se fue yendo al fondo sin prisas en horizontal, nada de levantar dramáticamente la popa en el aire para la foto. Hasta hoy sigue ahí, asentado a 11 metros de profundidad en el barro, a 27 kilómetros de la rada de Montevideo. El cuidadoso Langsdorff tuvo hasta la delicadeza de no obstruir las vías de navegación.

En 1940, la diplomacia británica coimeó al general Baldomir para unas noches oscuras de salvamento y vista gorda, y los buzos de la Royal Navy se alzaron con lo que pudieron del cadáver subfluvial del Spee.

Durante muchos años, los mástiles sobresalieron apenitas del agua marrón del Plata, a medida que los indiscutibles tornillos de la gravedad fueron ajustando sus 16.000 toneladas reales (10.000 declaradas) en el fláccido sedimento. Deseoso de un «scuttling» irreversible, Langsdorff había rajado su barco al medio como una sandía. Nadie lo reflotaría jamás. No era cosa de que sus sistemas admirables de puntería óptica y de radar, que le costaron 72 muertos y 28 heridos a la escuadrita inglesa, fueran a caer en manos británicas.

Hitler, se dice, se puso violeta de furia al enterarse. Se abstuvo de un buen «Sipperhaft», esa práctica de exterminar las familias de los oficiales muertos que le hubieran desobedecido. En este caso, habría sido un segundo desastre de propaganda.

Luego, en Buenos Aires, como para dejar en claro que lo suyo no era la sumisión ni había sido la cobardía, Langsdorff en su habitación de hotel se vistió de gala, se extendió sobre la bandera de la Keyserliche Marine (nada de cruces svástikas para este caballero) y se pegó un corchazo en el mate.

En Argentina se le dieron funerales de estado (Perón, ¿quién otro?), y no faltó el agregado naval británico para rendirle un callado pero emocionado homenaje.

«La muerte de los valientes/ toda la creación agranda», había escrito mucho antes el poeta gauchesco Hilario Ascasubi pensando en el escocés Francis Drummond. Aquel fue otro capitán de los buenos. Murió en brazos de su suegro, el irlandés William Brown en 1827, tras la derrota de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el Imperio de Brasil. Eso fue frente a las costas de Ensenada, puro pajonal.

Sí que corrió sangre brava por estas aguas marrones.

En sólo 3 meses de campaña, el Spee había hecho estragos en la navegación comercial de los océanos Índico y Atlántico Sur, con 9 cargueros de diversa bandera apresados y hundidos. Es fama que Langsdorff, en lugar de librar a su suerte a aquellas tripulaciones civiles, las había albergado en el rancho de tripulantes y de suboficiales del Spee.

Los trató bien aunque tuvo que bancarse los gruñidos irritados de su propia gente. Le gustaba codearse un poquito con los prisioneros, dejaba a veces que los oficiales capturados subieran al puente, y cuando ya se la acababan la comida y el agua los fue desembarcando en puertos ínfimos y aislados del Índico, donde la inteligencia británica no tuviera agentes, cónsul o telégrafo a mano. El único puerto en el que realmente para recaló terminó siendo el último.

COROLARIO DE ESTA HISTORIA

Durante el resto de la guerra, la población inglesa tuvo un flujo irrestricto de trigos y carnes congeladas desde ambas bandas del Plata. Con su flota mercante a salvo de ataques de submarinos alemanes, la Pampa Húmeda argentina fue la panera y el “freezer” de Gran Bretaña, lo que volvió casi tolerable el durísimo racionamiento alimentario.

Winston Churchill habló pestes de la disimulada germanofilia del gobierno argentino durante la 2da Guerra, pero poco y nada de cómo eso evitó hambrunas en Inglaterra en lo peor de la “Batalla Atlántica”, entre 1941 y 1942. Bueno, era Churchill.

La Kriegsmarine no volvió jamás al Atlántico Sur, salvo con submarinos que enloquecieron a nuestros primos brasucas, incluso antes de que Getulio Vargas, indeciso hasta 1942, terminara por plegarse al bando aliado, en parte harto de que los submarinos nazis le hundieran mercantes. De modo que salvo para los reclutas kelpers que marcharon a la guerra en otros frentes, el archipiélago regresó a su agreste y ventoso aburrimiento.

Hasta 1982.

Todo este rollo puede parecer innecesario y largo, pero no hay marina de guerra en el mundo en cuyas academias no se enseñe esta historia, con pocas variantes. Las Malvinas, tan bien ubicadas y llenas de puertos profundos y abrigados, con incluso un buen pastizal plano en el medio de la Isla Soledad para una base aérea en Mount Pleasant, ese archipiélago que sólo exporta pescado y licencias de pesca, es un activo estratégico fabuloso.

En manos británicas, es el sitio perfecto para atacar por aire y por mar, y capturar, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Acordonado tecnológicamente por la Argentina, las cosas se les ponen más difíciles a los johnnies.

Hoy las Malvinas constituyen el único enclave aeronaval indiscutido de la OTAN en el Atlántico Sur para bloquear por mar y aire la navegación china a través del estrechos de Magallanes, o el mucho más ancho y ríspido, el de Drake. Y lo de indiscutido ya lo veremos…

Las Malvinas como dijo Churchill de la isla de Malta, son “un portaaviones de piedra”. Ése sí que nos jodió la vida, pero escribía bonito.

Con el recalentamiento global, ese portaaviones cuida intereses adicionales: el derretimiento de los hielos flotantes y de los glaciares antárticos se está volviendo la pesadilla de casi todas las ciudades costeras del mundo. Pero a las mineras y petroleras les abre el acceso al único continente geológicamente virgen del planeta.

La Antártida está protegida precariamente de estas industrias extractivas (y de los reclamos de soberanía tanto de países vecinos como de potencias distantes) por el Tratado Antártico de 1959. Pero nadie puede dar certeza de que este papelito siga vivo de aquí a 20 o 30 años. Se firmó en un mundo bipolar, donde existía la Unión Soviética, Gran Bretaña todavía retenía pedazos de su imperio, y China, la India y Brasil no movían el amperímetro.

Hoy sí que lo mueven. Si el tratado es impugnado, y lo será, pintarán reclamos de propiedad, incidentes diplomáticos y militares, y habrá guerra. Según el presidente Trump, un ricachón inmobiliario, nuestro país es un estado más, medio austral pero bien situado, de su propio país. Piensa lo mismo de Canadá, pero al menos allí lo putean y boicotean los productos «made in USA».

Empresas mineras y tecnológicas con más plata y armas que cualquier país sudaca se trenzarán a daga para repartirse los pedazos del Continente Ya No Tan Blanco.

Mi problema -también el suyo, lector- es que esto nos agarra tras perder miserablemente una guerra, derrota que hemos pagado con 43 años de desarme militar y la pérdida suicida de nuestras industrias de defensa.

Nos sacaron tarjeta roja y lo estamos aceptando como idiotas. En penitencia, ya no fabricamos aviones, turbinas, computadoras, equipos electrónicos, barcos civiles o militares, submarinos, tanques y cañones. Ya no fabricamos un carajo. En eso nos parecemos un poco a los EEUU.

Peor aún, siendo casi gratis, no fabricamos drones. Peor aún, nuestros almirantes no tienen puta la idea de que fue la guerra de fondo la que decidió ya las dos batallas navales más épicas del siglo XX, las que decidieron el destino de dos guerras casi de movida.

La imbecilidad no es militar sino social. Los partidos autodenominados «de centro», como el PRO, conspiran exitosamente contra nuestro desarrollo nuclear a través de la privatización de sus empresas, como NA-SA, o el aniquilamiento de otras con buenos quilates en Defensa, drones, sistemas antidrone y radares civiles y militares, terrestres, móviles y espaciales, como INVAP.

La ultraderecha libertaria está matando nuestro desarrollo científico e industrial, ése que decidió la victoria de las armas aliadas contra las del eje en la última guerra mundial. Y nuestro último sistema de comunicaciones militares difícilmente interferibles, la línea de satélites geoestacionarios ARSAT, fue cerrada por Macri y nunca más resucitó.

Cables submarinos propios, no tenemos. Barcos de guerra de fondos que permitan espiar, interferir o arrancar los cables de nuestros adversarios, tampoco.

El despliegue continental de la REFEFO (Red Federal de Fibra Öptica) que hizo de ARSAT la primera compradora mundial de cables ópticos entre 2009 y 2012, murió con Macri. Nadie quiso continuarlo desde entonces en forma submarina, para cablear el millón de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continenta. Ni siquiera para detección y ubicación de navegación pesquera pirata o ilegal. No de navegación hostil, porque según casi todo gobierno subsecuente a la catástrofe de 1982, no tenemos. Haceme reir.

No hay nada que inventar, sólo es copiar la red SOSUS con la que la OTAN estorbó desde los años ’50 el tránsito de submarinos soviéticos a través de sus dos únicas salidas al Atlántico, y hoy lo hace con los rusos. Aquí, eso es construir otra REFEFO ya no en seco sino bajo el agua, y dotarla de hidrófonos y sensores de presión. Una obra bastante barata, que signifique «te estamos mirando, gringo».

Una obra atada a otra obra más móvil: diseñar, fabricar y desplegar drones submarinos furtivos «durmientes» en los fondos de la Plataforma. INVAP y nuestros astilleros -si sobrevivió alguno- podrían dar la talla. Toda nave militar que se meta en nuestras aguas sin pedir permiso, sabrá «te estamos mirando y tal vez incluso apuntando, gringo».

Citando al almirante Hyman Rickover, creador del Nautilus, primer submarino nuclear del mundo, por su capacidad disuasoria es mejor un submarino en el mar que una bomba en el sótano. Sólo que los submarinos carísimos y tripulados son un arma infalible, pero en la guerra naval del siglo XX.

Despiértense, argentos. Estamos en el siglo siguiente, dueños de territorios que no podemos defender, y en pelotas.

Mi pronóstico, por lo que vale: incluso si el achicamiento económico, diplomático y militar de Inglaterra volviera impagable su permanencia en Fortaleza Malvinas, cosa que está ocurriendo desde 2000, Estados Unidos tomaría su lugar rápido, a cara de perro. Y por primera vez, con Argentina y Brasil mostrándole los dientes. Quiero ver ese día, o que lo vean mis hijos. Será el final de nuestro «Siglo de la Humillación».

Sí, claro, por ahora la Argentina no tiene dientes que mostrar.

Pero todavia somos (un poco) hijos de Brown. Si conozco a mi país, ya le volverán a crecer.

DANIEL E. ARIAS