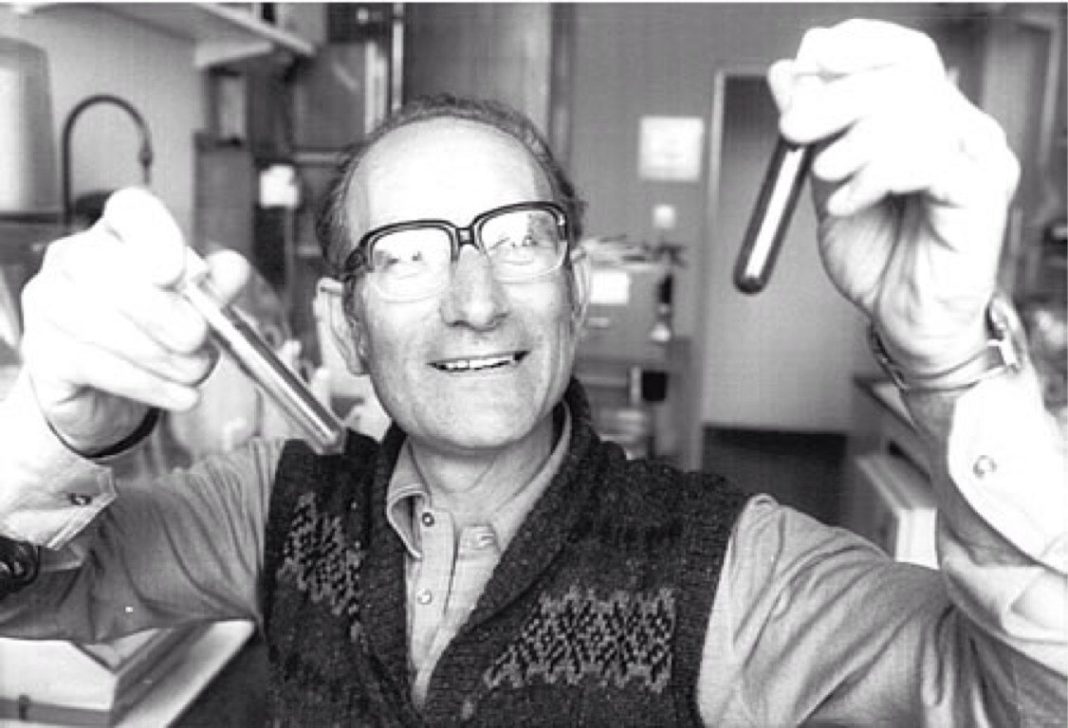

Nuestro Daniel Arias profundiza la semblanza del Premio Nobel argentino César Milstein que publicamos ayer.

ooooo

Hay ocasiones en que un descubrimiento básico es a la vez un desarrollo tecnológico, y lo del Milstein es un ejemplo de libro.

Lo que inventó nuestro compatriota fue el hibridoma, una nueva forma artificial o «quimérica» de vida celular. Para ello fusionó con un shock eléctrico un linfocito B y una célula cancerosa de mieloma. El hibridoma resultante era una célula inexistente en la biología. Como su precursora, el linfocito B, expresaba un único anticuerpo. Como su otra precursora, la célula cancerosa, era (es) inmortal: en un medio ambiente adecuado, se divide siempre, es decir, no se muere nunca, y así por décadas, y si se quiere, siglos.

Milstein no era de dar puntada sin hilo: estaba fabricando un clon, es decir una línea celular interminable de cosas idénticas: linfocitos capaces de expresar un único tipo de anticuerpo. No cualquier anticuerpo, sino uno elegido justamente como el más eficaz de todos entre centenares de otros parecidos, los que neutralizan un mismo antígeno, o proteína de superficie, de tal virus, o de tal bacteria, o de tal célula cancerosa, o de tal célula del sistema inmune que conviene potenciar, o regular a la baja, o matar selectivamente.

En suma, un hibridoma es una fábrica minúscula y perfecta de fármacos biológicos, si uno tiene ideas de cómo y en qué usarlos. Y se los puede producir de a miles de millones.

El Nobel a Milstein y a su colega Köhler fue inmediato, no de esos que se dan una o dos décadas después. Y es que desde los primeros «papers», la industria farmacológica mundial hervía de ganas de emplear esta nueva arma. Por ejemplo, aislar una célula B productora de un anticuerpo altísimamente específico para reconocer un antígeno de algún cáncer intratable, transformarla en un hibridoma, cultivar los hibridomas de a millones y ponerlos a segregar anticuerpos monoclonales.

Luego, esos anticuerpos, disponibles por primera vez en dosis masivas y de total pureza, podían ser combinados químicamente con un citotóxico, o con un emisor de radiación alfa o beta, de alta energía pero poco penetrante. Y el resultado sería una especie de «misil antitumoral» autoguiado, una molécula de un único clon, un anticuerpo monoclonal, capaz de perseguir selectivamente a cierto tipo de células tumorales e ignorar olímpicamente a toda otra.

Era la famosa «bala de plata» con que venían soñando los oncólogos clínicos desde que existen, el veneno antitumoral altamente selectivo y de escasos efectos secundarios.

En realidad, esos misiles anticáncer tardaron una década en ir llegando. La primera aplicación revolucionaria de los anticuerpos monoclonales fue la del diagnóstico. Lo interesante es que antes de que le dieran el Nobel de 1984 a don César (y a Köhler y a Jeme), la revista Science estimaba que en 1985 habría un mercado farmacológico mundial de 400 millones de dólares de entonces para anticuerpos monoclonales, equivalente a U$ 1000 millones de hoy. Esa cifra está muy sobrepasada. Hoy hay miles de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de esa base. Resulta bastante difícil evaluar cuánta plata mueven.

Olvídense del dinero del Nobel, que en 1984 todavía no llegaba al millón, y que don César compartió con Köhler y Jeme. De haber gozado de los 17 años que dura una patente sobre cualquier desarrollo médico hecho con hibridomas, en lugar de cederla a la Humanidad, Milstein se podría haber comprado buena parte del país que en 1961 lo expulsó.

Las revistas cholulas para CEOs habrían vivido chupándole las medias. A este señor flaquito, cortés e irónico nacido en Bahía Blanca, que se fue del país sin grandes medios pero con un bagaje valiosísimo de conocimiento, para revolucionar la historia de la biología molecular y de la medicina mundial. Y eso sin haber pisado aquí jamás un aula de escuela, colegio o universidad privada. Un «caído en la educación pública», según cierto ex presidente.

Don César tenía sus picardías. En 1982 le llegaban decenas de kilogramos de cartas de papel finito por vía aérea, y también pedidos por télex, salidos de distintos institutos de investigación de todo el planeta, pidiéndole paso por paso «la receta de cocina» para fabricar hibridomas. Eso contribuiría a adelantar muchas publicaciones y carreras personales, pero también muchas aplicaciones biomédicas. Sabiendo eso último, generoso, Milstein no le negaba su conocimiento a nadie.

Salvo a la cáfila de burócratas ignorantes acomodados por los militares, que en los ’60 lo habían perseguido por judío y «por zurdito» en el Malbrán, y que siguieron afligiendo durante décadas al sistema científico argentino hasta bien entrados los ’90. A esos «burros patria» les debemos que la industria farmacológica criolla, muy rumbosa aún en los ’80, no desarrollara, patentara, vendiera y exportara anticuerpos monoclonales argentinos.

A esos debemos que, por el contrario, hoy cada vez que hoy el país debe importar una medicación de esa base con nombre rarísimo y generalmente terminado en «mab» o «pab», deba pagar un Perú. A esos debemos que mucha gente de escasos medios se agrave, se complique o se muera sin recibir medicación específica avanzada, y que las obras sociales y e incluso las prepagas más tilingas acepten «ponerse» sólo tras juicios de amparo.

Perder gente como Milstein, especialidad de todos los gobiernos argentinos antieducativos y anticientíficos, viene con tragedia médica incluida, siempre. Pero silenciosa. O silenciada. Los responsables no pagan consecuencias, porque el país no sabe qué se perdió. Y no lo sabe porque la ignorancia carece de autodiagnóstico.

La primera fábrica argentina específicamente diseñada para producir anticuerpos monoclonales se inauguró hace apenas 3 años en Garín. Y la dirige un grupo dizque argentino pero con sede en España. Los que echaron a Milstein lo hostigaban dejando sin trabajo a sus ayudantes, porque con el currículum de don César jamás se le atrevieron de frente. Los que le hicieron la vida imposible en los ’60 y lo forzaron a un nuevo exilio y lo obligaron a ganarse el Nobel en el Reino Unido, esos tipos atrasaron la industria biomédica argentina algunas décadas. Y aquí costaron vidas, probablemente bastantes.

Esto que sigue puede ser una leyenda urbana, pero me la contaron en 1982. Eso fue 2 años antes de que a Milstein le dieran el Nobel. Y quienes me la contaron eran investigadores en ascenso del INGEBI y del Instituto Campomar, dos sitios cumbres de la investigación en biología molecular. Dos científicos que en 1988, corridos por la pobreza, emigraron a los EEUU. Allí hicieron muy buenas carreras en investigación y docencia. Antes de irse, en 1985, me convencieron de concursar en la primera beca de periodismo científico del país. Les debo mi profesión actual.

Según esa leyenda urbana, y en la que creo, cuando don César ya iba para la gloria, esos personajes llenos de poder pero cuyo prestigio se mide en números negativos, los mismos que lo corrieron del país, le escribían, ansiosos, preguntándole cómo se fabricaban esas bestias unicelulares quiméricas, los hibridomas. Milstein, siempre correcto y mesurado, les pasaba la receta completa. Pero omitía algún paso, o incluía una modificación inventada.

Jamás llegaron a ningún resultado.

Daniel E. Arias