Investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata desarrollan cápsulas biodegradables que podrían limpiar agua no potable en minutos y reutilizarse sin dejar residuos dañinos. Una posible aplicación es en aguas de pozo, una fuente de consumo habitual en zonas rurales donde la contaminación cruzada con cloacas genera altos niveles de microorganismos perjudiciales para la salud.

Según la Fundación Aguas, en la Argentina más de 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable segura, mientras que el 70% de los ríos están contaminados. El principal problema son los contaminantes químicos como arsénico, plomo y nitratos, que provocan enfermedades crónicas a largo plazo. En zonas rurales, la situación es aún más crítica, ya que muchas familias dependen de pozos contaminados por filtraciones cloacales.

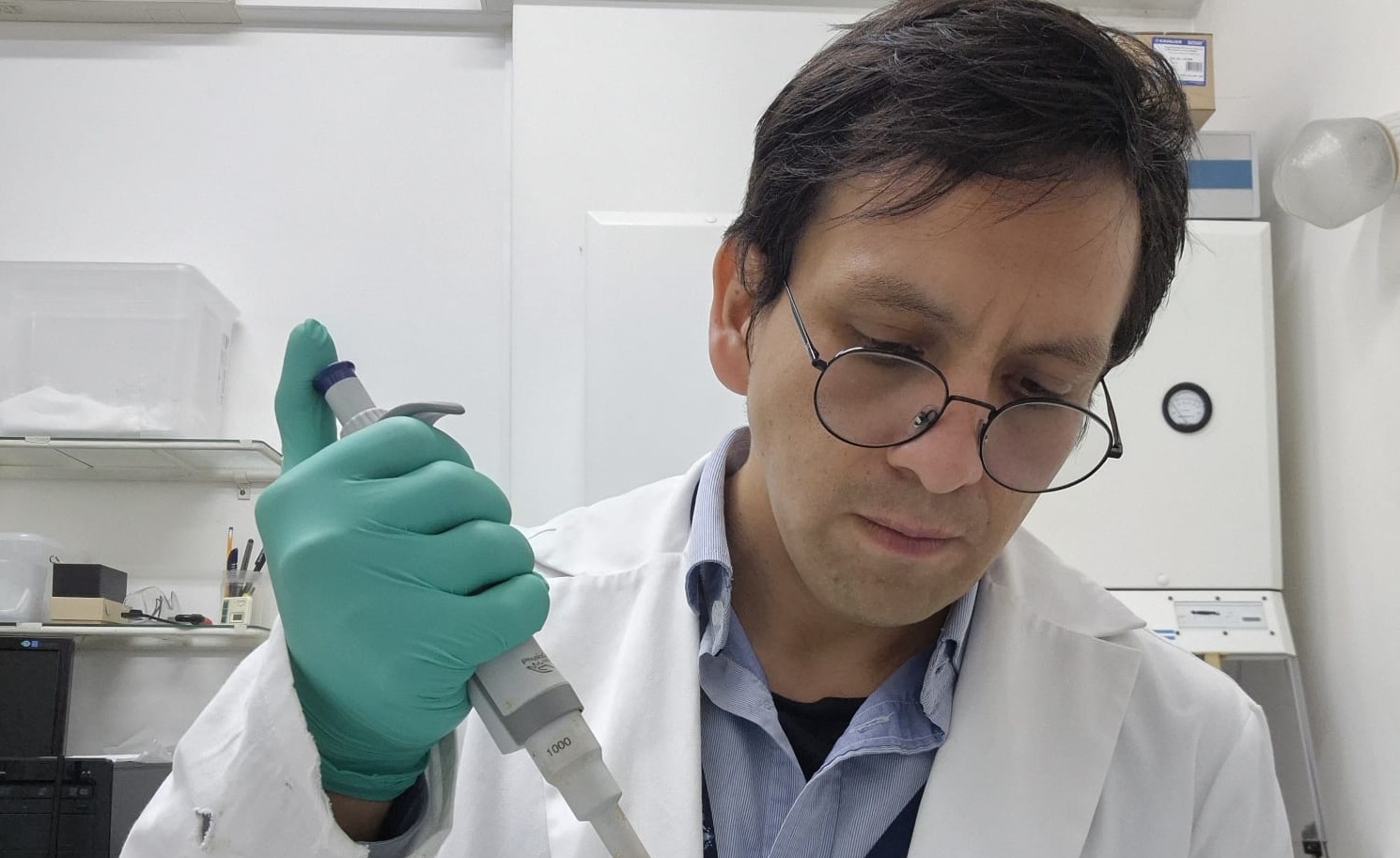

En este contexto, el investigador Ángel Gerardo Armijos Capa trabaja en su tesis doctoral en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), dentro del Grupo de Investigación en Fotosensibilización y Fotobiología Molecular. Bajo la dirección de Mariana Serrano y Andrés Thomas, y con la colaboración de Jimena Tuninetti, el equipo investiga cómo crear estructuras microscópicas capaces de descontaminar el agua.

Su enfoque se basa en el uso de fotosensibilizadores, moléculas capaces de absorber y emitir luz. Cuando estas moléculas absorben energía lumínica, pasan de un estado estable a otro de excitación, lo que les permite cumplir funciones específicas. Una de ellas es transferir energía a otras moléculas, como los contaminantes presentes en el agua, y modificar su configuración química. Estos cambios pueden romper y oxidar ciertos grupos químicos de los contaminantes, haciéndolos más solubles en agua o eliminando sus propiedades nocivas. En otras palabras, las moléculas contaminantes pierden su carácter dañino y dejan de representar un riesgo.

Para aprovechar mejor este sistema, los investigadores utilizan polialilamina, un polímero soluble en agua que sirve como base para generar estructuras supramoleculares más grandes y ordenadas. De esta manera, se forman cápsulas que protegen los fotosensibilizadores, aumentan su estabilidad y amplían su rango de acción: “Es como un carrito que transporta la molécula y permite que funcione mejor que por sí sola”, explica Armijos.

Para fabricar estas estructuras, el equipo utiliza un molde hecho de microesferas de carbonato de calcio y aprovecha la interacción entre polímeros con cargas opuestas, uno con muchas cargas positivas y otro con cargas negativas. Al enfrentarse, estos polímeros se van ensamblando de manera controlada hasta formar la estructura deseada. Una vez completado el ensamblado, el molde se retira y queda una cápsula hueca, capaz de agregar fármacos en su interior o, como en este caso, de retener y potenciar los efectos de las moléculas fluorescentes que contiene.

Una de las ventajas de este sistema es que, al ser estructuras más grandes, pueden retirarse del agua de manera sencilla una vez cumplida su función: “No es como una molécula totalmente disuelta en el agua, sino una suspensión. Eso nos permite retirarla por decantación y, en muchos casos, reutilizarla. Hay otros métodos que son muy eficientes para oxidar contaminantes, pero retirarlos después es complicado. Con estas cápsulas, ese problema se resuelve”, afirma el investigador.

El sistema funciona con luz ultravioleta (UV) y, en el laboratorio, el equipo utiliza lámparas LED que emiten esta radiación, lo que permite trabajar en un ambiente controlado y repetir los ensayos con precisión. La misma reacción puede generarse con luz solar, y las pruebas en exteriores mostraron resultados similares. Además, se trata de un proceso rápido y económico, dado que en apenas unos minutos se observan signos claros de oxidación.

Otro de los puntos destacados del desarrollo es que tanto el polímero como las moléculas utilizadas son biocompatibles y biodegradables. Esto significa que no generan efectos tóxicos ni dejan residuos dañinos tras su uso: “Formar estructuras más complejas con nuestro sistema no implica un riesgo de contaminación adicional”, señala el científico.

En otros métodos pueden producirse reacciones secundarias que generan compuestos incluso más perjudiciales que los contaminantes originales. En cambio, el enfoque de este proyecto apunta a una descontaminación efectiva y, al mismo tiempo, respetuosa con el medio ambiente. Para comprobar su eficacia, el equipo realizó ensayos con nucleótidos, componentes básicos del ADN. Los resultados mostraron que el sistema puede dañarlos, lo que en un contexto real podría traducirse en la eliminación de microorganismos presentes en aguas contaminadas.

Aplicaciones y proyecciones

El equipo imagina una de las posibles aplicaciones de estas cápsulas en aguas de pozo, una fuente de consumo habitual en zonas rurales donde la contaminación cruzada con cloacas genera altos niveles de microorganismos dañinos. “La idea es utilizarlo en este tipo de aguas, que estamos conociendo y caracterizando en lugares como Santiago del Estero. El objetivo es obtener aguas libres de microorganismos”, declara Armijos.

Aunque por ahora los ensayos se realizan a escala de laboratorio, el grupo proyecta dar el salto hacia escenarios reales. Ese proceso implica un camino exigente porque hay que caracterizar las fuentes acuíferas, probar la tecnología en condiciones diversas y evaluar la seguridad en contextos comunitarios. “No es tan fácil escalar lo que hacemos en el laboratorio a lo práctico, pero hay que trabajar en eso”, advierte el investigador. Además del uso en agua potable, el sistema podría aplicarse en otras áreas como la desinfección de superficies o de materiales médicos expuestos a contaminación en ámbitos hospitalarios e industriales.

Más allá de los avances obtenidos, el equipo enfrenta obstáculos que van desde lo experimental hasta lo económico. Parte del trabajo actual se concentra en entender cómo se forman las cápsulas, qué condiciones favorecen su estabilidad, cómo influyen distintas variables y cuáles son los parámetros que permiten un mejor ensamblaje.

A estos desafíos se suma la falta de financiamiento. El grupo cuenta con equipos clave que hoy están fuera de uso por falta de presupuesto para repararlos. “No es porque seamos descuidados, sino porque después de mucho tiempo de uso las máquinas se dañan y necesitan mantenimiento. Si tuviéramos los recursos necesarios sería mucho más sencillo”, dice el investigador. A pesar de esto, los logros obtenidos, incluidos artículos en revistas internacionales, mantienen el entusiasmo del grupo: “Nuestro objetivo es acercar estas tecnologías y hacerlas accesibles a las comunidades”, concluye Armijos.

Matías Ortale