Kuala Lumpur fue este fin de semana el escenario de una cumbre cargada de simbolismo: la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) recibió a líderes de todo el mundo justo cuando Estados Unidos y China buscan reanudar sus negociaciones comerciales y Donald Trump inicia una gira asiática, incluyendo Malasia (sede de la cumbre), Corea del Sur y Japón.

En la cumbre, el bloque del sudeste asiático buscó defender el multilateralismo comercial y fortalecer vínculos con nuevos socios, mientras se propuso contener los daños de la ofensiva arancelaria global de Washington. En otras palabras, ASEAN volvió a su papel habitual: sostener el equilibrio mientras los gigantes discuten. Como presidente de la ASEAN en 2025, el primer ministro malasio Dato’ Seri Anwar Ibrahim reafirmó su compromiso de salvaguardar la centralidad del bloque mientras impulsa una política de no alineamiento.

El hedging

Pocas regiones practican la diplomacia con tanto instinto de supervivencia como el sudeste asiático. La ASEAN ha convertido el hedging —esa estrategia de balanceo prudente entre Estados Unidos y China— en una forma de vida. No se trata de elegir bando, sino de convivir con ambos: beneficiarse del comercio y la inversión chinos, mientras se protege bajo el paraguas de seguridad estadounidense.

El resultado es un malabarismo estructural. Los puertos del sudeste se llenan de cargueros chinos, pero las bases aéreas se modernizan con asistencia norteamericana. Los gobiernos firman memorandos con Huawei por la mañana y acuerdan ejercicios navales con el Pentágono por la tarde. La apuesta es clara: diversificar dependencias para preservar autonomía.

El hedging se refleja en la opinión pública. La encuesta anual The State of South East Asia, publicada por ISEAS ‑ Yusof Ishak Institute de Singapur, suele ser la referencia obligada para medir el pulso social de la región. En la última edición de 2025, el 46% de los encuestados en ASEAN considera al nuevo liderazgo de Estados Unidos como el principal problema geopolítico de su país, mientras que un 51% considera que el principal desafío es la conducta agresiva de China en el Mar del Sur de China. Y, frente al proteccionismo y nacionalismo en aumento, el 40% de los encuestados cree que la mejor solución es profundizar la integración regional.

Alineación estratégica

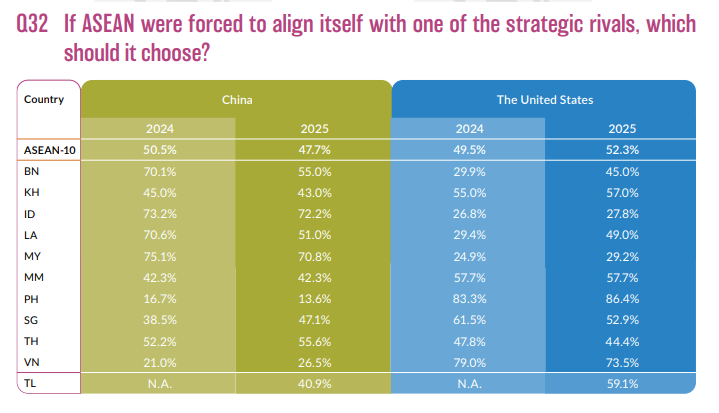

Cuando se pregunta “Si ASEAN tuviera que alinearse con una de las dos grandes potencias estratégicas, ¿con cuál debería hacerlo?”, un 52.3% de los encuestados eligió a EE.UU y un 47.7% a China. Esto, claro, son promedios. El país más pro-EE.UU, es Filipinas, seguido del comunista Vietnam: ironías del balance de temor hacia China. El más pro-China, en cambio, es Indonesia, seguida de Malasia.

Algunos advierten, sin embargo, que el hedging tiene fecha de vencimiento. A medida que la rivalidad sino-estadounidense se intensifica, el margen para la ambigüedad se achica. Washington exige “claridad estratégica”; Pekín, “respeto mutuo”. Y cada crisis, sea Taiwán, el mar de la China Meridional o los chips, convierte el equilibrio en una cuerda más delgada.

El riesgo es doble: hacia afuera, una pérdida de credibilidad si ASEAN es percibida como oportunista o indecisa; hacia adentro, fisuras entre sus miembros, algunos más pro-China (Camboya, Laos) y otros más pro-EE.UU. (Filipinas, Singapur). El hedging, por ahora, mantiene la paz. Pero también posterga la pregunta inevitable: ¿qué pasa cuando ya no se puede estar en el medio?

Entre dos potencias

Un proyecto de la Lee Kuan Yew School of Public Policy de Singapur titulado The Anatomy of Choice recopiló datos y analizó las decisiones de los diez estados del sudeste asiático en relación con Estados Unidos y China, para construir un índice de alineamiento hacia China o Estados Unidos. El trabajo se basa en un conjunto de datos con 20 indicadores que cubren un período de 30 años (1995-2024). Estos 20 indicadores se agrupan en cinco dominios: político-diplomático, militar-seguridad, economía-comercio, poder blando y señalización.

El principal hallazgo del proyecto es el siguiente: aunque la mayoría de los estados del sudeste asiático siguen concentrados en el centro del continuo Estados Unidos–China, ha habido un movimiento gradual pero claro de alejamiento de Estados Unidos y acercamiento a China a lo largo de estos treinta años. ¿Los motivos? El sitio revela cuatro factores clave: política doméstica, oportunidades económicas, credibilidad del compromiso de Estados Unidos y geografía.

Pero el incentivo económico parece ser fundamental. ASEAN es el mayor socio comercial de China y una de las principales víctimas de la política arancelaria de Washington. La administración Trump grava con 19% los productos de Tailandia, Indonesia, Filipinas y Camboya; 20% los de Vietnam; y 25% los de Brunei. Laos y Myanmar encabezan la tabla regional con 40%, apenas un punto por debajo del récord mundial de Siria. En otras palabras, el bloque que predica neutralidad está pagando impuestos para ejercerla.

Un guante

En el último cuarto de siglo, el mapa comercial del sudeste asiático se dio vuelta como un guante: China desplazó a Estados Unidos como principal socio, transformando la región en una extensión de su cadena industrial. Pekín domina por volumen, pero Washington sigue mandando por valor: es el mercado que paga mejor, y donde varias economías del bloque, en especial Tailandia, Indonesia y Malasia, mantienen superávits envidiables. En otras palabras, China compra la producción, pero Estados Unidos compra el prestigio.

Aunque las encuestas señalan una preferencia por la integración regional, la ASEAN enfrenta un problema adicional que hace más complicada su autonomía frente a las grandes potencias: está integrada al mundo, pero no consigo misma. Tres décadas de liberalización comercial, aranceles prácticamente en cero y una red de acuerdos de libre comercio que haría sonrojar al Mercosur no han movido la aguja de donde estaba a comienzos de los 2000: el comercio dentro del bloque sigue estancado apenas por encima del 20%. Muy por debajo del 43% que logra el formato ampliado ASEAN+3 (con China, Japón y Corea) y lejísimos del 60% europeo.

La explicación está, en parte, en la geografía del desarrollo. El sudeste asiático reúne países de tamaños modestos, a ritmos de crecimiento distintos y con estructuras productivas que no siempre dialogan entre sí. A diferencia de Europa, la convergencia de ingresos no ha producido aquí una demanda mutua de bienes y servicios. Donde Singapur ofrece alta tecnología, Laos no puede comprarla; donde Vietnam escala en manufacturas, Myanmar todavía lucha por industrializarse.

Poca integración interna

La paradoja es evidente: la diversidad que vuelve a ASEAN tan atractiva para el mundo (mano de obra competitiva en un extremo, servicios sofisticados en el otro) dificulta la integración interna. Cada economía está enchufada a una cadena global distinta, pero no necesariamente a la de su vecino. ASEAN opera, de este modo, como un nodo de la globalización antes que como un mercado común. Es un regionalismo que mira más hacia afuera que hacia adentro, más a Shanghái y a Seattle que a Kuala Lumpur o Manila.

Y para diversidad basta una muestra.

- Vietnam es la ironía hecha país: perdió una guerra contra Estados Unidos y después le vendió su mano de obra. Hoy es una economía vibrante, tecnocrática y orientada al comercio global, que equilibra a Washington y Pekín con la elegancia de quien sabe que ambos lo necesitan.

- Indonesia, en cambio, es la potencia que no se cree potencia. Cuarta nación más poblada del mundo, democracia gigantesca y mayor país musulmán del planeta, pero con un perfil internacional sorprendentemente bajo. Su pragmatismo la vuelve indispensable en el Indo-Pacífico y al mismo tiempo invisible para quienes sólo reconocen el poder cuando grita.

- En el otro extremo, Myanmar es la sombra que recuerda que el sudeste asiático no es un único relato. Tras un golpe militar y una guerra civil en cámara lenta, es el caso más oscuro de una región que convive con su propio contraste interno: mientras un vecino firma acuerdos de semiconductores, otro bombardea aldeas con su propia aviación.

- Y Tailandia, tan acostumbrada al melodrama político que ya parece un género nacional: elecciones que no resuelven nada, primeros ministros que duran menos que un monzón y un ejército siempre listo para “corregir” la voluntad popular. Su inestabilidad es casi una institución.

El desafío, entonces, no es menor: ASEAN debe seguir haciendo equilibrio en un mundo que tolera un poco menos a los equilibristas. La rivalidad entre Estados Unidos y China convierte cada decisión económica en un acto geopolítico y cada gesto diplomático en una sospecha de alineamiento. Y mientras el bloque perfecciona su arte de sobrevivir entre gigantes, su autonomía se juega cada vez más en casa: en la capacidad de convertir su diversidad en integración, no en fragmentación. La pregunta ya no es si puede seguir en el medio, sino cuánto tiempo durará ese medio antes de que la presión, externa e interna, lo obligue a elegir un lado.

Federico Merke