(La primera parte de esta nota está aquí)

- Autos que pensaban, antes de que fuéramos a la Luna

Hay muchas computadoras con mucho software en cualquier auto de hoy, pero nada diseñado por Bill Gates. Esta propaganda de Volkswagen es de 1968: muestra prematuramente hacia adónde quería ir la industria automotriz (y con ella, la de maquinarias agrícolas y de construcción). Y esto sucedía ya antes del primer alunizaje.

Las computadoras hacen más confiable el auto, ayudan a manejarlo y hacen posible su diagnóstico instantáneo local o a distancia.

Pero hay nuevos fabricantes que vienen del Silicon Valley californiano, con cero cultura de Detroit, aquella ciudad que ya hace 30 años dejó de ser la capital automotriz del planeta. El hombre del Valley que cambió las reglas, el que jamás usó un motor de explosión, es Elon Musk, el dueño de Tesla Motors.

Y los fabricantes nacidos y criados como automovilísticos, que absorbieron fácilmente los frenos pulsados ABS, los radares de estacionamiento, los de circulación vial, los sistemas de velocidad constante, los frenos automáticos que se aplican incluso sin accionamiento voluntario del conductor, hoy son vistos como “constructores legacy” (en la jerga informática, carcamanes tecnológicos). Esos muchachos vienen de humildes orígenes metalmecánicos, manchados de grasa de litio. No son nobleza del Silicon Valley. Y hoy tienen que “Teslizarse” y “Voltearse”. E incluso «Leafearse».

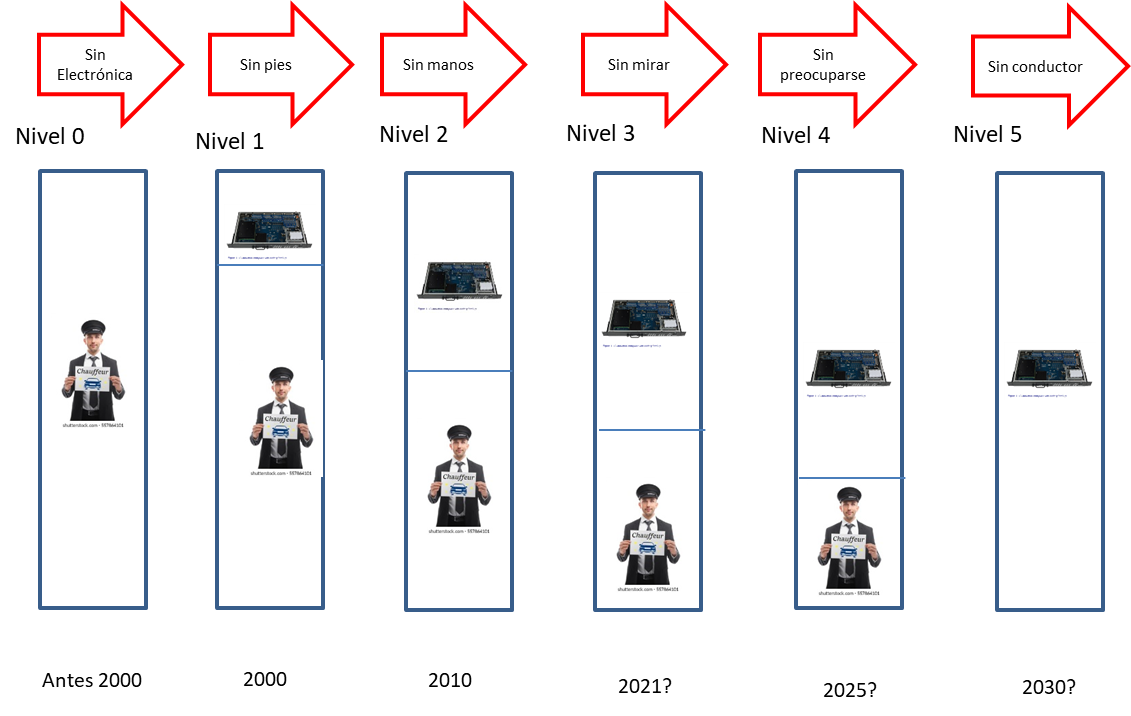

Hacia adónde vamos con la industria queda bastante claro en la gráfica de abajo: no sólo el dueño del auto ya no es muy dueño, sino que el conductor cada vez conduce menos.

En el nivel 0 hay un chofer casi completamente a cargo de la conducción. En el 1 el tipo puede usar mejor su visión lateral: hacia adelante y atrás, la velocidad respecto de otros autos ahora está a cargo de un sistema automático. En el 3 ya no depende del chofer si se frena o no se frena. En el nivel 4 el que maneja (je, el que manejaba) puede dormir, si quiere, porque el vehículo se autoconduce salvo en situaciones específicas. En el nivel 5 el rol humano de manejar está eliminado.

El futuro de la movilidad son los viajes personalizados, automatizados y sin interrupciones. Las empresas de software conquistaron el mundo automotriz. Son las que mandan.

Cuando las firmas de Silicon Valley irrumpieron en el mercado automovilístico, lo hicieron pateando la puerta: generaron el concepto de una arquitectura de vehículos eléctricos y electrónicos impulsada por un software de poderes crecientes. Y este modelo está dando vuelta el modo de fabricación y de mantenimiento de los móviles.

La conducción autónoma es una frontera clave, por los desafíos conceptuales que implica no sólo para nuestras viejas nociones de responsabilidad civil (¿de quién es la culpa de un accidente, si manejaba un robot?), sino para las nociones mismas de propiedad.

En un ecosistema de movilidad autónoma, ¿quién es el verdadero dueño del vehículo? ¿Quién tiene derecho a repararlo? Si con el título de dueño uno lo repara sin autorización oficial (siempre cara, raramente buena), ¿acaso lo está hackeando? ¿Uno está cometiendo un delito contra la propiedad?

¿Qué ley se aplica al caso? ¿Quién la escribió? ¿Para qué?

La Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (en inglés Digital Millennium Copyright Act o DMCA) es una “corpus” legal federal que regulaba los derechos de autor de Estados Unidos, y en 1996 implementa dos tratados de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). ¿Qué tiene que ver su auto con leyes hechas para proteger novelas, música y cine? Volveremos sobre eso.

¿Y a quién pertenece la enorme cantidad de metadata generada por el móvil? Si me compré un auto que me espía, toma nota de adónde voy y cuándo y por dónde, y después le da esa información al fabricante, que a su vez la vende al gobierno o a otros empresarios, ¿cuáles son mis derechos sobre esa información?

Lo que se discute es la compra de un auto como acto de apropiación. En un ecosistema de tránsito complejo y residente en “nubes informáticas” remotas, los derechos del propietario se restringen cada vez más a subirse, determinar un destino, llegar a él y bajarse. Todo lo demás está en manos de los propietarios de los sistemas.

No es que estén desbrozados todos los problemas técnicos en esa dirección, pero tampoco quedan tantos. Está claro que la potencia de procesamiento a bordo y la capacidad de flujo de datos deben aumentar bastante.

Hoy existe la suficiente para procesar datos de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), datos de sistemas de entretenimiento en el vehículo (IVI) y datos sobre los sistemas de información al conductor (como pantallas de visualización frontal), y también los de gestión de los niveles de batería y energía.

Pero a medida que uno se desplaza hacia el nivel 3 y los siguientes de la conducción automatizada y distribuida, esta carga de procesamiento exige mucha memoria RAM, velocidad de procesamiento y ancho de banda. Y es que los vehículos se intercomunican entre sí y con una infraestructura estatal y/o privada de operadores de redes de tránsito residentes en nubes informáticas. Se viaja en línea y en nube.

Hay 3 películas al menos que conviene recordar por premonitorias.

En “Minority Report”, que es de 2002 y la dirigió Spielberg, Tom Cruise es el capitán John Anderton, encargado de capturar a personas por crímenes aún no cometidos. En la sociedad de 2054, en la que vive Anderton, la acusación y la sentencia pueden ser legalmente válidas incluso si son previas al delito, con la condición de que éste se haya pronosticado legalmente como inevitable, salvo si es impedido por un arresto, juicio y condena previos. Las sentencias por delitos vaticinados de acuerdo a nomras por videntes certificadas son tan sólidas como si estos hubieran tenido lugar. Lo contrafáctico vale como los hechos.

John Anderton, único policía de Hollywood que no participa en persecuciones en auto.

En esa distopía legal y filosófica, Anderton viaja constantemente en vehículos autónomos. En medio de tantos otros desafíos conceptuales de esta película de Spielberg, éste asunto pasa como menor: ningún espectador lo recuerda. Pero en ese mundo las automotrices se han convertido en compañías de movilidad, y los viejos compradores se han vuelto meros usuarios.

En las grandes ciudades costeras chinas ya se viaja así, como servicio otorgado por Baidoo. Ud. llama un auto desde su celular en el que indica su destino, el telefonito da su paradero, un auto sin chofer se acerca y estaciona solo, Ud. se sube al mismo, un QR o un identificador facial certifican su identidad y hacen el descuento de su tarjeta de crédito… y su ruta.

Es ver todo ese adelanto, y ese poder, y ese control social, y sentir aquel itálico y admirativo horror con el que Marco Polo se debe haber presentado en 1275 ante la Corte Imperial del Kublai Khan, en Xanadú (Shangdú, para los chinos, Chengdú para nosotros). “Miralos a estos…”, habrá pensado don Marco.

En “Duro de matar 4” (Live Free or Die Hard ), que es de 2007, Matthew «Matt» Farrell , (interpretado por Justin Long) actúa de amigo del irrompible policía John McClane (el actor es siempre Bruce Willis). Para robar un auto (por una causa noble), Farrell se hace pasar por hijo del dueño. Se trata de un auto normalito, según los estándares de 2007, pero muy de lujo. Y con algún truco, Farrell logra que un operador remoto le permita arrancarlo y manejarlo. En esa película tan reciente, el operador a distancia de los sistemas antirrobo todavía es un humano.

Pero los humanos empezamos a ser tecnología obsoleta.

La tercera película de la cual acordarse es la más vieja y quizás la más premonitoria: «Brazil», de 1985, bastante inspirada por “1984”, aquella distopía de George Orwell. En la corrosiva visión de Terry Gilliam, el criminal más buscado por una esperpéntica dictadura tecnoburocrática futura es el capitán Archibald Buttle (Robert de Niro). Es un terrorista, según el organismo de gobierno llamado Central Services.

Buttle, siempre con la policía en los talones, irrumpe volando y sin invitación por las ventanas de los departamentos privados, hace reparaciones domésticas rápidas y no autorizadas, y se fuga a todo trapo, dejando detrás a dueños agradecidos y aterrados.

Hacia ese futuro vamos a paso de carga y con los ojos cerrados. Volvé, Steve McQueen. Te perdonamos que hayas manejado tu Mustang como loco por medio San Francisco en aquel policial de 1969, Bullit. Fue la mejor persecusión automovilística en la historia del cine y un acto de libertad extrema: los policiales futuros carecerán de ellas. ¿Para qué ir al cine, entonces? Dentro de poco habrá que explicar también qué era el cine. Y el verbo “ir”.

Dentro de poco es probable también que perseguir mafiosos con este auto imposible de “trackear”, un Ford Mustang de 1968 informáticamente virgen, una musculosa bestia brutalmente mécanica, sea ilegal para el ciudadano común y también para un policía como el Tte. Frank Bullit. También el tenerlo. También el manejarlo.

Quizás confluyan dos fenómenos en el mundo desarrollado, donde el transporte publico es (o era) bueno en general. Para la gente contemporánea informada sobre el cambio climático, la tenencia privada de automóviles es éticamente cuestionable, un crimen contra la biosfera en el que uno incurre porque el transporte público en la mayor parte del mundo subdesarrollado es sencillamente una mierda. Nada como una virosis respiratoria, como el Covid-19, para recordarnos los costos sanitarios individuales y sociales del viajar hacinados muchas horas por día.

Pero para las generaciones pasadas, el manejar un auto propio en cambio simbolizaba la libertad. El poeta beat Jack Kerouak escribió la mayor “road novel” de los ’50, “On the Road”, donde hay tres literatos estrella, aventureros y drogones, todos ellos futuras luminarias culturales en el mundo real (el propio Kerouak, Allen Ginsberg y William Burroughs. Pero curiosamente, el personaje principal de la novela es un enorme Cadillac.

Una década después los Beatles cantaron “Drive my car”, tema en el que una aspirante a estrella de rock nombra a su aspirante a novio o amante como su chofer, al menos cuando por fin le lleguen, inevitablemente, la fama, la fortuna y pueda comprarse un auto. Bob Dylan y Bruce Springsteen hablan insistentemente en sus canciones de pirarse romántica y/o solitariamente por las inacabables rutas del Oeste, ya un lugar común del imaginario yanqui cuando uno anda con el alma demasiado cargada.

Casi no hay “baby boomer” varón que no recuerde aquella serie, obviable salvo por el nombre, que se llamaba como la autopista estadounidense que une el aburrido Midwest con el Pacífico: “Ruta 66”. Los actores (Martin Milner, George Maharis) son más olvidables que el auto, el entonces sorprendente Chevrolet Corvette. ¿Quién no ha querido tenerlo?

Incluso Margaret Thatcher (en una cita quizás apócrifa) dijo que quien no tenía un auto propio a los 26 era un fracasado. Si es verdad que lo dijo, entonces por omisión también dijo que una de las libertades fundamentales en Occidente es la de perderse de vista manejando por lugares vacíos y sin que el estado pueda decir ni “mu”, cosa que no sucedió jamás en el comunismo.

En el velorio de la Maggie, en primera fila, los directivos de las empresas petroleras inglesas, lloraban a quien llegó al poder de la vieja Inglaterra, una economía industrial con problemas, y se bajó del mismo habiéndola transformado en Otra Inglaterra, en un paraíso fiscal lleno de “homeless” y con vista a los yacimientos de gas del Mar del Norte.

Pero los CEOs petroleros que homenajeaban a la Baronesa Thatcher ignoraban que los enterrados de la jornada ya empezaban a ser ellos.

(Continuará)

Daniel E. Arias

Jorge A. T. Casanova