«Ir a ciegas o planificar, esa es la cuestión: las dos principales emergencias sanitarias de estos tiempos tienen características diferentes; una, subrepticia; la otra, que se cocina a fuego (no tan) lento.

Con la pandemia de coronavirus el mundo, los gobiernos, ciudadanos y expertos estuvieron casi a ciegas palpando estrategias para controlar una situación que en todos los lugares, con sus más y sus menos, quedó fuera del alcance de la planificación y llevó a un desastre de al menos 15 millones de muertos.

La crisis del cambio climático, en cambio, es de las más anunciadas de la historia; pasaron al menos cinco décadas desde que los primeros científicos advirtieron que se iba por un camino que conduce al cataclismo y, por una curiosa suma de negaciones, egoísmos e incomprensiones, el avance por la ruta de la emisión de gases contaminantes no ha hecho más que acelerarse desde entonces. E incluso más profundamente en las últimas dos décadas, cuando las consecuencias ya están a la vista hasta del sentido común.

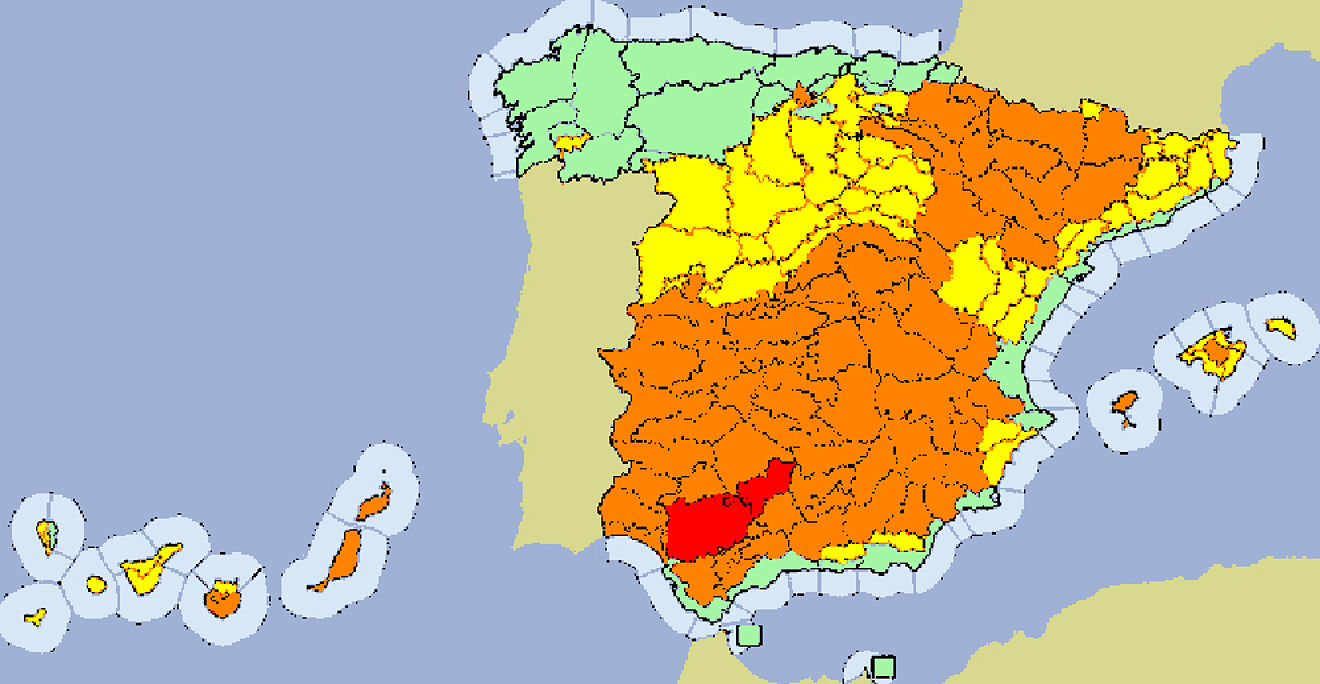

Y, sin embargo, hay un aspecto en especial olvidado y no precisamente de los menos importantes: los sistemas de salud no se preparan para lo que viene, por ejemplo en términos de más enfermedades infecciosas, de la baja calidad del agua y los alimentos, y de más afectados por eventos puntuales como inundaciones u olas de calor como las que ya se ven (sin ir más lejos, hace unas semanas en India y Pakistán, y por estos días en el sur de Europa, con temperaturas insólitas para la primavera boreal).

Se trata de un déficit que excede a la prevención: en términos de investigación también faltan datos para saber con detalle cómo el cambio climático incide en la salud. Según consignó Vijay Limaye, un epidemiólogo de la ONG Natural Resources Defense Council (NRDC), menos del 1% de las investigaciones sobre cambio climático se enfocan en la salud y el bienestar. “Desconocemos cuáles son los costos sociales y en salud del consumo de combustibles fósiles y así vamos camino a un desastre en los sistemas de salud”, dijo durante una reciente exposición en la Universidad de Ohio.

“Hay mucha evidencia que dice que el cambio climático es fundamentalmente un problema de salud y bienestar humano, esa es la lente que hay que tener. Por la forma en que se afrontó el tema hasta ahora, se hizo más foco en lo exclusivamente ambiental y se olvidó de lo humano, fue un tema dejado de lado muchos años y no se previeron las consecuencias de esos impactos específicos”, dice por su parte Marina Romanello, la investigadora argentina que es la directora ejecutiva de Lancet Countdown, un reporte que genera la tradicional revista británica de temas médicos.

The Lancet decidió hacerlo hace poco más de una década, cuando advirtió la centralidad de la cuestión: el cambio climático es la amenaza más grande para la salud global del siglo XXI que, además, revierte muchos de los avances conseguidos durante el siglo pasado.

A diferencia del IPCC, que es el panel intergubernamental que resume el estado científico de la cuestión climática, Lancet Countdown es un proyecto de investigación académica y científica con cien autores y oficinas en diversos lugares del mundo (la de América del Sur está en Lima), que busca cerrar con informes anuales -el de este año se conocerá en octubre– esa brecha de poca investigación para que se actúe en consecuencia. “Los países no tienen planes de acción para las olas de calor, no hay monitoreos de esas infecciones que pueden ser sensibles a los cambios de temperatura, por ejemplo el dengue”, añadió Romanello en un diálogo por zoom desde Gran Bretaña.

Entre lo que debe cambiarse está cierta concepción de los médicos que resulta problemática no solo en el contexto de la crisis ambiental. “El saber médico se concentra en el daño, que ya está hecho cuando llega alguien enfermo a que lo curen”, define María Alejandra Silva, investigadora del Conicet y doctora en Ciencias Sociales dedicada a la salud. “Hay que llegar antes”, dice, y cuenta que hace poco plantearon realizar un posgrado en Santa Fe para médicos sobre estas conexiones y no lograron quorum. “Hubo pocos anotados, por esta misma idea de que los médicos asisten a la enfermedad más que ocuparse de la salud de manera integral”, describe.

De todos modos, no es pesimista y afirma que ve cambios en la formación médica. “Pero el sistema no funciona pensando en la participación y la interdisciplina y en el antes, sino en la asistencia, y ahí hay un problema”, plantea. En eso coincide con Romanello, para quien “hay mucho compromiso individual de los médicos, pero falta lo institucional”.

Silva advierte estos déficits en la planificación y en la necesidad de que los sistemas de salud pongan el eje en el medio ambiente. “Está pendiente entender que hablar de salud humana incluye la salud animal y vegetal. En ese sentido es que hay que pensar en equipos interdisciplinarios; pero falta un trabajo conjunto y ese es el desafío que propone la ley de educación ambiental al hablar de un proceso educativo permanente. La sustentabilidad debe ser un proyecto social”, dice.

Es que la sola enumeración de lo que ya sucede y lo que se viene en términos de crisis ambiental puede adquirir un tono cataclísmico de esos que para muchos no contribuyen a la acción (que es necesaria por lo menos para paliar algunos efectos): las ya mencionadas olas de calor, con sus posibles consecuencias vitales para niños y ancianos, pero también para la productividad de todos los demás; más enfermedades infecciosas (como, tal vez, la viruela del mono); más dispersión de la actividad de los mosquitos, más déficits nutricionales y sigue la lista. Son “males sensibles al clima” y a su variación. ¿Cómo no ver en esto un tema de salud?

Para Romanello, los impactos de la inacción serían catastróficos, por el contrario, “actuar ya sobre los daños climáticos podrían generar cobeneficios en términos de aire más puro, mejores dietas, mayor seguridad energética y actividad física”.

Las posiciones de Silva y Romanello se enlazan con el concepto que promueven las agencias de las Naciones Unidas: hablar de “Una Salud” (One Health), que englobe el bienestar humano y el de los ecosistemas sin los cuales la vida de las sociedades resulta una quimera, bajo la idea de que hay una interacción y son interdependientes. Otra vez el ejemplo es la pandemia: si hubiera habido una sana relación con los animales de los mercados como el de Wuhan, desde donde hizo el salto el coronavirus en 2019, es posible que no hubiéramos tenido la pandemia de Covid, que ya lleva tres años de calamidad. Lo cierto es que por la fuerza de los hechos empezaron a cambiar las retóricas. “Es que, claro, con 40ºC en países como Canadá, inundaciones en China y Alemania, fuegos en Australia, California y la Patagonia es muy difícil ignorarlos, el impacto es muy tangible”, destaca Romanello.

Además, están los efectos indirectos, donde lo social se mezcla y borra fronteras respecto de si la causa es cambio climático o no (como si las definiciones fueran vitales): en muchos sitios, problemas ligados a la tierra – como la desertificación, entre otros– promueven la aparición de migrantes internos que se acumulan en los suburbios de ciudades que no siempre tienen maneras de acogerlos como es debido. Esto da origen a lo que para algunos es un concepto nuevo, el de “migrantes climáticos” (internos o externos), como cuenta por ejemplo en su libro Refugiados climáticos (Rayo verde, 2021) el académico de la Universidad de Barcelona y escritor Miguel Pajares.

“Eco-ansiedad”

Otro de los aspectos más impactantes y con efectos a largo plazo de los años de pandemia de coronavirus es el deterioro de la salud mental. Los indicadores de bienestar han bajado en todos los países, algo que casi se puede palpar en las calles (agravado con dificultades de orden económico y con el trasfondo de una guerra en Europa que complica el abastecimiento alimentario).

También la crisis ambiental pega en el costado del bienestar psíquico; de hecho, lo hace por varios lados. Por ejemplo, la incertidumbre que genera saber que es necesario seguir una ruta y que, sin embargo, el mundo no la está tomando (dejar de consumir combustibles fósiles) y anticipar el tipo de mundo con el que deberá lidiar la generación de los que hoy son niños.

Aunque es un trastorno todavía no estandarizado, en muchos lugares se habla de “angustia climática” o “eco-ansiedad”, y ya hay psicólogos que lo tienen en cuenta. Una encuesta cuyos resultados se publicaron en la revista Nature en septiembre del año pasado mostró esos daños también en la población de entre 16 y 25 años en la que “el cambio climático causa estrés, bronca y otras emociones negativas”. Fueron 10 mil jóvenes los consultados en diez países. “Esta eco-ansiedad –sigue el artículo– tiene impactos negativos en la vida cotidiana y es parcialmente causada por la sensación de que los gobiernos no hacen lo suficiente para evitar la catástrofe climática”.

Lo cierto es que todo lo anterior, en definitiva, implica reconocer que se ha perdido la otra parte de la lucha contra el cambio climático: la de dejar de emitir gases de efecto invernadero (la llamada mitigación, en la jerga). Como eso por ahora no está sucediendo y el planeta va camino a superar en breve el aumento de 1,5º/2º respecto del siglo XVIII que se propuso como límite el Acuerdo de París (2015), queda la estrategia de convivir con el calentamiento (algo similar a lo que llamamos “convivir con el virus”) y tratar de adaptarse a un contexto mundial peor al actual.

Sin embargo, para cerrar con alguna luz de esperanza, el sector salud también puede aportar lo suyo en disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. De hecho, hay un trabajo importante en ese orden llevado a cabo por la ONG Salud sin Daño, que busca reducir el impacto ambiental de los hospitales y otras instituciones similares, así como darle espesor al programa de salud que se propuso en la cumbre COP26 de las Naciones Unidas en Glasgow en diciembre último, para reducir emisiones y a la vez ganar en resiliencia. Se trata, igualmente, de poner en agenda un tema históricamente tan soslayado que debería hacer enrojecer al movimiento verde.

Cómo evitar la próxima pandemia

En un informe reciente, la revista Nature mostró qué se debe hacer para detener una pandemia incluso antes de que surja. Lo hizo a través del trabajo de seis investigadores que dieron cuatro claves para evitar la dispersión viral.

El primero es proteger las selvas y bosques, especialmente allí donde podría haber reservorios de enfermedades infecciosas. El segundo es regular de manera estricta el comercio de animales salvajes y respetar la vida de las comunidades locales e indígenas. Luego, mejorar la seguridad e higiene de las granjas y de los productos de la agricultura en general. Por último, invertir en las personas y mejorar la economía de la gente, para evitar así actividades que puedan exacerbar estas vulnerabilidades. Los científicos reconocen que cumplir estos puntos no es algo fácil ni barato. De hecho, el cálculo es que implicaría alrededor de 20 mil millones de dólares por año. Pero sería una inversión rendidora si se tiene en cuenta que los costos económicos de la pandemia son del orden de los billones de dólares (trilions, en inglés) .

Otro informe había mostrado que al menos 10 mil especies de virus con la capacidad de infectar a seres humanos hoy circulan de manera silenciosa entre animales salvajes. La deforestación y la modificación del clima podría obligarlos a cambiar de zonas geográficas e interactuar más con humanos.

Por otra parte, el cambio climático en sí tiene una relación costo-efectividad notable: durante 2021 hubo solamente en Estados Unidos 20 desastres relacionados con el clima, cada uno de los cuales costó más de mil millones de dólares, con un total de 145 mil millones de dólares en pérdidas. Prevenirlo hubiera salido más barato.»