El dato surge de un trabajo de actualización sobre la reserva de carbono orgánico que poseen los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad. Estudios preliminares anticipan que poseen un gran potencial para modificar el balance de CO2 del país y contribuir a la mitigación del cambio climático a escala global.

El nuevo mapa fue elaborado por un equipo de investigación del INTA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, Aapresid y CREA y busca conocer y comprender la distribución espacial de este elemento necesario para el diseño de estrategias de conservación de suelos.

Para la elaboración del mapa utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos en 5400 sitios y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación para generar un modelo de predicción que permite estimar la reserva de COS en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.

De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen la mayor reserva del COS y, en total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente el 55 % de la reserva del país. Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor reserva de COS, con 1,1 % del total, influenciado por la superficie que ocupan estas ecorregiones. Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.

“De acuerdo con los principales tipos de suelo, el almacenamiento de COS por unidad de superficie fue mayor en los suelos de Orden Histosoles con 108 toneladas por hectárea. Mientras que los suelos Entisoles y Aridisoles son los que almacenan menos COS con 38 y 41 toneladas por hectárea, respectivamente”, detalló Gaitán.

Los suelos del Orden Molisoles contienen la mayor reserva de COS del país con 5,17 petagramos (PgC), lo que equivale a 5,17 mil millones de toneladas, luego se encuentran los Entisoles con 2,27 PgC, Aridisoles 2,14 PgC, Alfisoles 1,30 PgC e Inceptisoles 1,01 PgC. “Estos cinco órdenes de suelos contienen el 86,5 % del total de COS almacenado en los suelos de Argentina”, explicó Gaitán y agregó: “Este estudio indica que, con pequeños incrementos en el secuestro de C, los suelos tendrían un gran potencial para modificar el balance de CO2 del país y contribuir a la mitigación del cambio climático global”.

Para la elaboración del mapa utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos en 5400 sitios y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación para generar un modelo de predicción que permite estimar la reserva de COS en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.

De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen la mayor reserva del COS y, en total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente el 55 % de la reserva del país. Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor reserva de COS, con 1,1 % del total, influenciado por la superficie que ocupan estas ecorregiones. Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.

“De acuerdo con los principales tipos de suelo, el almacenamiento de COS por unidad de superficie fue mayor en los suelos de Orden Histosoles con 108 toneladas por hectárea. Mientras que los suelos Entisoles y Aridisoles son los que almacenan menos COS con 38 y 41 toneladas por hectárea, respectivamente”, detalló Gaitán.

Los suelos del Orden Molisoles contienen la mayor reserva de COS del país con 5,17 petagramos (PgC), lo que equivale a 5,17 mil millones de toneladas, luego se encuentran los Entisoles con 2,27 PgC, Aridisoles 2,14 PgC, Alfisoles 1,30 PgC e Inceptisoles 1,01 PgC. “Estos cinco órdenes de suelos contienen el 86,5 % del total de COS almacenado en los suelos de Argentina”, explicó Gaitán y agregó: “Este estudio indica que, con pequeños incrementos en el secuestro de C, los suelos tendrían un gran potencial para modificar el balance de CO2 del país y contribuir a la mitigación del cambio climático global”.

Asimismo, cabe destacar que las áreas protegidas de la Argentina abarcan una superficie aproximada de 20,3 millones de hectáreas y almacenan 1,16 PgC (media de 57,2 t/ha), lo cual representa casi el 9 % de la reserva total de COS del país.

“La coordinación interinstitucional fue clave para lograr este trabajo”, señaló Agustín Perez Andrich -director nacional de Agricultura de la SAGYP- quien resaltó la labor de muestreo de suelos realizada por los delegados de las diferentes provincias, quienes contribuyeron a la elaboración del mapa de almacenamiento de carbono.

Según Pérez Andrich, “la implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos (donde se encuentra suelos del Orden Molisoles en los que se cultiva gran parte de los granos) puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como así también de mitigación del cambio climático”.

Asimismo, cabe destacar que las áreas protegidas de la Argentina abarcan una superficie aproximada de 20,3 millones de hectáreas y almacenan 1,16 PgC (media de 57,2 t/ha), lo cual representa casi el 9 % de la reserva total de COS del país.

“La coordinación interinstitucional fue clave para lograr este trabajo”, señaló Agustín Perez Andrich -director nacional de Agricultura de la SAGYP- quien resaltó la labor de muestreo de suelos realizada por los delegados de las diferentes provincias, quienes contribuyeron a la elaboración del mapa de almacenamiento de carbono.

Según Pérez Andrich, “la implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos (donde se encuentra suelos del Orden Molisoles en los que se cultiva gran parte de los granos) puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como así también de mitigación del cambio climático”.

En esta línea, Ana Wingeyer, investigadora de INTA Paraná -Entre Ríos- y coordinadora del proyecto Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en suelo para la mitigación del Cambio Climático, señaló que “el trabajo presentado proporciona una línea de base para desarrollar los esquemas de comercio de bonos de carbono y puede ayudar a identificar y priorizar ubicaciones potenciales para proyectos de secuestro de carbono basados en el suelo”.

“El concepto de que los suelos y la agricultura puedan representar al mismo tiempo soluciones para problemas globales, como el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria, dio lugar a varias iniciativas internacionales que buscan conservar e incrementar la reserva de carbono orgánico”, añadió Wingeyer.

En línea con las acciones internacionales, el Acuerdo de París (COP21) en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de los sumideros para la mitigación del cambio climático. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación adoptó el mapeo de las reservas de COS, como uno de los indicadores para estimar el área de tierras degradadas en el contexto de monitorear la meta de alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras hacia el año 2030.

“Por esto, el mapa y sus futuras actualizaciones contribuirán a reportar el avance en las metas comprometidas, ante estas iniciativas internacionales, de realizar acciones locales para limitar las emisiones y para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los gases de efecto invernadero”, subrayó Peri.

En esta línea, Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, puntualizó que resulta fundamental sostener redes de sitios de monitoreo permanentes y a largo plazo que permitan la actualización periódica del mapa. “Los muestreos y análisis de suelos que dan origen a este mapa surgen del esfuerzo conjunto entre instituciones del ámbito público y privado, fortaleciendo vínculos y abriendo paso a nuevas líneas de investigación y desarrollo para Argentina y con relevancia a nivel global”, señaló.

Día Mundial de la Tierra

Con la necesidad de alertar sobre el cuidado del ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 22 de abril como el día dedicado a reconocer a la Tierra como nuestro hogar y a generar conciencia sobre los principales problemas ambientales, como la creciente contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Frente al gran desafío de promover la armonía con la naturaleza y, a su vez, satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población, el Manejo sostenible de tierras (MST) es una estrategia diseñada para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de los recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia.

En este sentido, “el INTA es un actor importante en el monitoreo y reporte de los indicadores globales de tendencia en la cobertura del suelo, tendencia en la productividad primaria y tendencias en las reservas de carbono”, expresó Wingeyer quien señaló que “con el fin de combatir y mitigar los efectos de la degradación de las tierras, se han adoptado un conjunto de prácticas de conservación y manejo de los recursos naturales”.

“Desde el INTA colaboramos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la elaboración de los reportes del monitoreo (PRAIS). El MAyDS es el punto focal para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación Degradación y Manejo sostenible de tierras (MST)”, explicó Marcelo Wilson -especialista del INTA Paraná-.

En esta línea, Ana Wingeyer, investigadora de INTA Paraná -Entre Ríos- y coordinadora del proyecto Estrategias de producción que incrementen el secuestro de C en suelo para la mitigación del Cambio Climático, señaló que “el trabajo presentado proporciona una línea de base para desarrollar los esquemas de comercio de bonos de carbono y puede ayudar a identificar y priorizar ubicaciones potenciales para proyectos de secuestro de carbono basados en el suelo”.

“El concepto de que los suelos y la agricultura puedan representar al mismo tiempo soluciones para problemas globales, como el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria, dio lugar a varias iniciativas internacionales que buscan conservar e incrementar la reserva de carbono orgánico”, añadió Wingeyer.

En línea con las acciones internacionales, el Acuerdo de París (COP21) en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de los sumideros para la mitigación del cambio climático. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación adoptó el mapeo de las reservas de COS, como uno de los indicadores para estimar el área de tierras degradadas en el contexto de monitorear la meta de alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras hacia el año 2030.

“Por esto, el mapa y sus futuras actualizaciones contribuirán a reportar el avance en las metas comprometidas, ante estas iniciativas internacionales, de realizar acciones locales para limitar las emisiones y para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los gases de efecto invernadero”, subrayó Peri.

En esta línea, Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, puntualizó que resulta fundamental sostener redes de sitios de monitoreo permanentes y a largo plazo que permitan la actualización periódica del mapa. “Los muestreos y análisis de suelos que dan origen a este mapa surgen del esfuerzo conjunto entre instituciones del ámbito público y privado, fortaleciendo vínculos y abriendo paso a nuevas líneas de investigación y desarrollo para Argentina y con relevancia a nivel global”, señaló.

Día Mundial de la Tierra

Con la necesidad de alertar sobre el cuidado del ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 22 de abril como el día dedicado a reconocer a la Tierra como nuestro hogar y a generar conciencia sobre los principales problemas ambientales, como la creciente contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Frente al gran desafío de promover la armonía con la naturaleza y, a su vez, satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población, el Manejo sostenible de tierras (MST) es una estrategia diseñada para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de los recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia.

En este sentido, “el INTA es un actor importante en el monitoreo y reporte de los indicadores globales de tendencia en la cobertura del suelo, tendencia en la productividad primaria y tendencias en las reservas de carbono”, expresó Wingeyer quien señaló que “con el fin de combatir y mitigar los efectos de la degradación de las tierras, se han adoptado un conjunto de prácticas de conservación y manejo de los recursos naturales”.

“Desde el INTA colaboramos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la elaboración de los reportes del monitoreo (PRAIS). El MAyDS es el punto focal para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación Degradación y Manejo sostenible de tierras (MST)”, explicó Marcelo Wilson -especialista del INTA Paraná-.

La degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales que afecta a la Argentina y conlleva fuertes consecuencias socio-económicas. De hecho, más del 80 % del territorio cubierto por zonas secas del país se encuentra afectado por desertificación que, en muchos casos, es causada principalmente por el manejo ganadero y agrícola inapropiado, como así también la sobreexplotación forestal, e implica la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos.

Por esto, “el manejo sostenible de tierras es el modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico, que permite el uso de los recursos disponibles en función de un desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de las necesidades crecientes de la sociedad, el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia”, añadió Wilson.

La degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales que afecta a la Argentina y conlleva fuertes consecuencias socio-económicas. De hecho, más del 80 % del territorio cubierto por zonas secas del país se encuentra afectado por desertificación que, en muchos casos, es causada principalmente por el manejo ganadero y agrícola inapropiado, como así también la sobreexplotación forestal, e implica la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos.

Por esto, “el manejo sostenible de tierras es el modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico, que permite el uso de los recursos disponibles en función de un desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de las necesidades crecientes de la sociedad, el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia”, añadió Wilson.

JF-17 block III C de la Fuerza Aérea Pakistaní y los Himalayas como fondo. Puede ser más rápido comprarse los Himalayas, y más barato.

JF-17 block III C de la Fuerza Aérea Pakistaní y los Himalayas como fondo. Puede ser más rápido comprarse los Himalayas, y más barato.

Los F-16 daneses que EEUU quiere que compremos sí o sí, y hoy. Apenas si tienen entre 38 y 43 añitos y como 5 guerras encima. Pero vienen joya nunca taxi, ojo.

“

Los F-16 daneses que EEUU quiere que compremos sí o sí, y hoy. Apenas si tienen entre 38 y 43 añitos y como 5 guerras encima. Pero vienen joya nunca taxi, ojo.

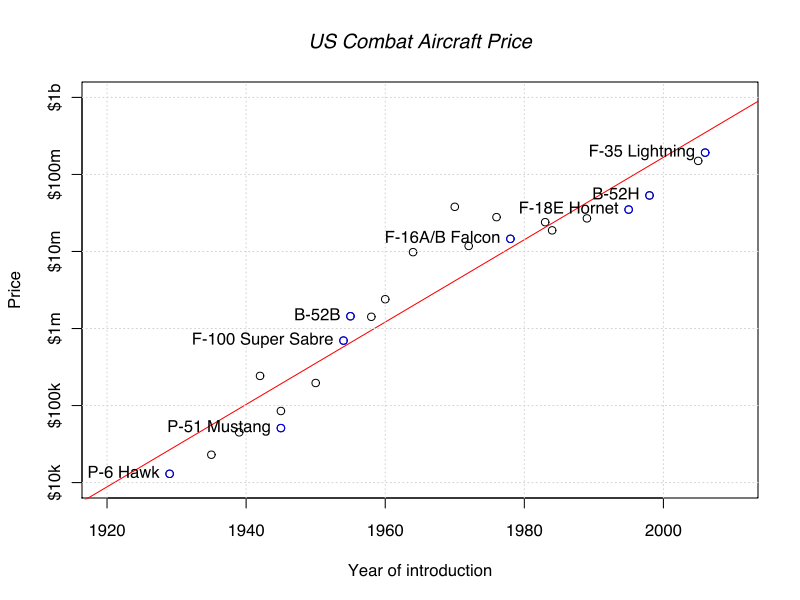

“ Gráfico demostrativo de la ley Nro. 14 de Norman Augustine: el crecimiento de costos de los aviones tácticos es exponencial. ¿U$ 130 millones por un F-35?

Gráfico demostrativo de la ley Nro. 14 de Norman Augustine: el crecimiento de costos de los aviones tácticos es exponencial. ¿U$ 130 millones por un F-35?