Marina Silva y Lula: divorcio trágico

La génesis de la percepción “del átomo malvado” merece examen: ya no es credo de “minorías intensas” sino algo implantado en casi toda la sociedad brasileña, menos discutible que la redondez de la Tierra. Viendo las cosas en su origen, los militares cometieron la estupidez insuperable de inaugurar el complejo de centrales nucleares Almirante Álvaro Alberto en Angra dos Reis, un parque nacional a sólo 151 km. de Río de Janeiro. Angra tiene un combo de 365 islas, playas inmensas, manglares, aguas prístinas, relictos selváticos de Mata Atlántica, navegación a vela, buceo y ecoturismo. Los militares –y la democracia posterior también- dejaron que Angra se urbanizara con condominios de lujo, paraísos de “weekend” para los cariocas ricos. Son tres usos de la tierra bastante incompatibles entre sí. Los argentinos carecemos de escapadas de esplendor geográfico equivalentes a Angra a tiro de La Reina del Plata. ¿Pero cómo se pondrían los platudos en La Horqueta, Barrio Parque y Recoleta si se levantaran tres centrales nucleares en Cariló? Toda vez que los chicos rubios que salvan las ballenas y el planeta salen por la Rede Globo vaticinando Chernobyles en Angra, cruje el valor inmobiliario invertido allí por los que cortan el bacalao en Río. ¿Empieza a entender por qué –además de las habilidades extorsivas de Jimmy Carter– en Brasil no hay 4 ni 8 centrales, como quería el dictador militar Ernesto Geisel, sino 2 y media? Angra III se empezó en 1984. En 1989 debió haber entado en línea. Como sucedió con sus predecesoras, la construcción se paró demasiadas veces. Aunque en 2010 el presidente saliente, Luiz “Lula” da Silva, trató de ponerle fecha de terminación en 2015 y reactivar proyectos por 4 o 5 centrales más, no tuvo maldita la chance con aquel Parlamento repleto de aspirantes a golpistas, y las tribulaciones ulteriores de su sucesora Dilma Rouseff con la opereta judicial llamada “Lava-Jato” terminaron sacando del ring al alma viviente del Programa Nuclear Brasileño: «seu Othon», como lo llamaba el público, porque tenía una inexplicable popularidad rara en milicos o tecnólogos, y era ambas cosas. El almirante Othon Luis Pinheiro Da Silva, el hombre a cargo –entre otras cosas- de construir la propulsión nuclear del submarino brasileño, ese sueño eterno del país resucitado por Lula. La “opereta política” montada contra Rouseff, el Lava-Jato, dejó preso a Pinheiro da Silva desde fines de Octubre de 2015. Y era un ícono. Y llegamos al caso de otro ícono: Marina Silva, compañera juvenil de militancia del “seringueiro” Chico Mendes, aquel cauchero artesanal asesinado por defender su pedazo de Amazonía en Acre de los “grileiros”. Estos son ladrones de áreas protegidas y otras tierras fiscales selváticas. Generalmente se trata de ganaderos, pero se hacen mineros, madereros o de otras profesiones, de acuerdo al carácter bio y geomorfológico del pedazo de planeta que logren robar. “Grilar” es dejar varios meses una escritura falsificada de cesión a propiedad privada de tierras públicas en una caja con grillos, para que el papel adquiera el aspecto amarillento y roído de un documento oficial de 1930, o por ahí, y coincida con la fecha inventada de la entrega, y los sellos y firmas fraguados. Con tales artesanías de escribano, los grileiros hace más de medio siglo que expulsan a la población residente en la Amazonía para hacer talas rasas y poner ganado, represas o lo que venga, con ayuda de gobernadores, jueces, policías y sicarios. En Brasil las cosas se hacen a lo grande: en 2012 murió Cecilio do Rego Almeida, tras “grilarse” 4,7 millones de hectáreas, la superficie sumada de Bélgica y Holanda, en el estado de Pará, área del río Xingú. Su grupo, CR Almeida, reúne 30 empresas, algunas de ellas de ingeniería. Marina Silva empezó la vida como “alimento balanceado” de tipos como do Rego Almeida: paupérrima seringueira amazónica, huérfana temprana que sobrevivió a hepatitis reincidentes, varias expulsiones de tierra, envenenamiento con metales pesados liberados por la minería de oro, y sobre todo, a muchas amenazas de muerte, esta mujer aprendió a leer a los 16 años, se licenció en historia en la Universidad de Acre a los 28, y pasó de mucama doméstica a activista con Chico Mendes, y luego del asesinato de Mendes, a militante del PT, concejala, diputada nacional y Ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de Lula, entre 2003 y 2008. Este personaje gigantesco –tanto como Lula- no tardó en quedar aislada de ellos y respecto del gabinete del PT. Cayó en desgracia porque en su guerra personal contra los grileiros fue tan “al hueso” que bajó la tasa interanual de deforestación de la Amazonía en un 56% mientras duró su ministerio. La a agroindustria, la minería y las constructoras se la juraron. Su ruptura con Lula tuvo varias causas más, pero la principal fue el apoyo del PT a dos megaproyectos “hidro” en la selva, el desvío del San Luiz y luego aquel represamiento múltiple del Xingú, Belo Monte. Y es que los megavatios “de base” de algún lado tienen que salir. En Brasil, donde Petrobras descubrió no poco petróleo nuevo, off-shore y a 7 km. verticales de la superficie, está creciendo la energía térmica. También hay un “boom” eólico fulminante. Pero el viento es un recurso intermitente: no genera electricidad de base, que es la que cubre demanda 24x7x365, especialmente la industrial. Y en un país tan represado como Brasil, siempre falta potencia de base en años secos como 2001 y 2015. En los años secos (toda esta última década lo ha sido en general) las ciudades entran en apagón, la industria reduce turnos, o cierra, y la hidrodependencia se vuelve una fuerza recesiva formidable. Es lo que desgastó más la presidencia de Henrique Cardoso, y una de las razones por las cuales en 2003 Lula por fin lo pudo derrotar en elecciones. Y qué hidrodependencia: entre el 77 y el 85% y hasta el 95% de la electricidad sale de turbinas hidráulicas, según la hidrocidad de los ríos. Más de 400 embalses artificiales entre el trópico y los 30º de latitud Sur son demasiados, incluso en el país más fluvial del planeta. Todo lo bueno y con alta densidad energética se represó hace rato y lo que queda son ríos selváticos de llanura, con caudal locamente variable por estacionalidad monzónica, poca pendiente, baja densidad energética, orillas no demarcadas, lagos enormes y un impacto social, político y ambiental múltiple. La densidad energética puede ser indicativa de impacto social, pero es medible científica y objetivamente: una muy buena represa, como Xingó, genera 50 vatios por metro cuadrado de lago (w/m2). Una buena, como Itaipú, rinde 8,13 w/m2, y una mala en serio como la selvática Tucuruí, 1,74 w/m2. Xingó tiene 3000 MW instalados y un lago de apenas 60 km2. En cambio, Tucuruí tiene 4240 MW instalados, pero su desaforado lago mide 2340 km2. De ahí su baja densidad energética. Y las hay peores. Turbinando o vertiendo agua podrida del hipolimnio lacustre, algunas represas amazónicas generan tantos gases invernadero por megavatio/hora como las centrales térmicas de carbón.

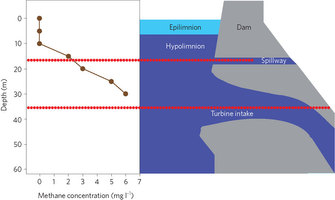

Los embalses en zona tropical y fértil tienen un “epilimnio” superficial de agua bien oxigenada, y un “hipolimnio” profundo de agua pobre en oxígeno y saturada de “gases invernadero” disueltos, creados por la putrefacción de materia orgánica. Los gases se evaporan de la superficie del lago, pero las turbinas y vertederos los ventean desde las turbulentas corrientes generadas aguas abajo del cerramiento.

Hasta 1980 se creía, ingenuamente, que la hidroelectricidad era la respuesta contra el recalentamiento global. Haceme reír. Estudios posteriores mostraron que en los trópicos y subtrópicos, los lagos y el agua turbinada emiten cuatro de los seis llamados “gases invernadero” principales: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y sulfuro de hidrógeno, productos de la putrefacción vegetal. Las emisiones sin embargo varían con cada lago hidroeléctrico, su latitud, su temperatura, su fotosíntesis y su profundidad, porque no hay dos iguales.

En líneas generales, los de baja densidad energética llegan a emitir más toneladas anuales de carbono por megavatio/hora producido que las peores plantas termoeléctricas: las de carbón. Los mejores lagos parecen ser los de alta densidad energética, y emiten –según estudios de Luiz Pinguelli Rosa– menos toneladas/kw/h que las mejores plantas térmicas, que son las de ciclos combinados que queman gas natural.

Lo cierto es que el verso de la hidroelectricidad con cero impacto invernadero no se sostiene, al menos en países calientes. Pero el venteo de tales gases no ocasiona ningún problema local: agrava uno planetario. Es una “externalidad”. Mientras Pakistán, Vanuatu, Holanda y Bangla Desh no le reclamen nada a Brasil por sus inundaciones cada vez peores, todo bien.

Los impactos sociales y políticos locales son más trágicos, de pago al contado, y muy “in situ”. A través de corporaciones mixtas (Norte Energia) en que se mezcla dinero del BANDES con constructoras privadas, el estado federal vuelve a financiar como en épocas militares la expulsión, generalmente con alguna masacre de indígenas de poca difusión, en favor de las empresas y sus represas, «el progreso».

Lo que se pierde, además de recursos biológicos y bosque, es el “ethos” mismo de la república, especialmente cuando el PT, el partido de los pobres urbanos, termina haciendo las mismas perradas que el general Emilio Garrastazú-Médici en sus “limpiezas étnicas” del Amazonas, allá a comienzos de los ’70, pero a una escala mayor. La Constitución de 1988, que le da ciudadanía plena y propiedad de sus tierras a los indios se disuelve en fuego, humo, tumbas clandestinas y pasadas de topadora.

En 2010, con pleno acuerdo del PT y la oposición –pero no del PV- se aprobó Belo Monte, construida a velocidad “warp” en más o menos 1/3 del tiempo que tomaron las dos primeras “Angras”, porque había que ir más rápido que los recursos de amparo.

El asunto nunca llegará a la Suprema Corte: con una decisión express de la Abogacía General de la Unión, el Poder Judicial desechó de un saque más de 20 acciones interpuestas por el Ministerio Público Federal. Lo hizo con un rarísimo instrumento legal llamado “suspensión de seguridad”: en síntesis, se construye primero, y después se litiga a ver si se construye. Sic.

Pese a su pragmatismo, por su historia y su origen, Marina Silva dio el portazo antes en el PT. Y no le fue mal con el Partido Verde, o más bien viceversa. Hace poco, Silva adoptó algunas ideas muy “piantavotos” en la base urbana progre: se hizo pentecostal, ergo antiaborto en materia de derechos femeninos, y de yapa creacionista en materia educativa.

Y aún con tales mochilas milicoides en su programa, en las elecciones presidenciales de 2010, ya como rival de Roussef, Silva sacó el 19,3% de los votos. En 2014, con 21%, quedó sólo 7 puntos abajo que la infortunada ganadora, Dilma, y bien por encima del olvidable Aecio Neves. Si había ballotage, quizás Silva ganaba. El “trabalhismo”, muy distributivo pero también espantosamente “friendly” con las constructoras, logró hacer enemigos profundos de aliados naturales, y la Silva transformó al PV en una fuerza nacional, multiclasista, con despliegue territorial… y golpista.

Las 14 turbinas Francis de Belo Monte (4 son de Pescarmona) giran desde marzo de este año, y el lago irá creciendo hasta que sepulte 668 km2 de selva amazónica: tiene 4,2 veces la extensión del de Yacyretá.

Por el lado malo… hubo que “remocionar” (eufemismo casi novedoso) a 40.000 pescadores-cazadores-recolectores Xingú y Kayapó, hasta 2010 alimentariamente autónomos, y hoy despojados de sus ríos, selvas y aldeas porque todo se lo va tragando el lago. Ya son IDS hacinados en campamentos, desconcertados padres de una próxima ola de “favelados” urbanos, aunque a algunos los mataron porque se resistieron.

El 4% de estos IDS recibió otra casa, que a diferencia de la que tenían junto al río viene sin profesión ni pertenencia a una sociedad organizada. Al 96% restante le dieron bonos, algo de efectivo, o nada. “Eletricidade limpia”…

Las cuentas de si el Brasil industrial y urbano con esto gana o pierde plata son casi estúpidas. En ríos de llanura lo típico es que se genera poca electricidad, medida contra gastos y costos colosales. Los MW instalados en Belo Monte son 11.000, pero el “factor de carga” del Xingú es de sólo el 39%, por eso esos 3 a 4 meses de estiaje anual del rio en años normales. Así, la producción anual de Belo Monte equivale a la de 5000 MW nucleares con un factor de disponibilidad «setentoso» del 85%, como el que debió haber tenido Angra I (y no lo tuvo).

Curiosamente, Belo Monte genera tanta electricidad anual como la que entregaría lo que quedó sin hacerse del plan de 1975 del dictador Geisel. Sus 8 centrales alemanas SIEMENS habrían ocupado unas 800 hectáreas de tierras sin mayor valor etnológico, cultural o biológico. Eso es 835 veces menos superficie que la del lago de Belo Monte, cuando se termine de llenar.

OK, estoy haciendo trampa. Añadimos las superficies afectadas a minería y fábricas de combustibles típicas de todo programa de centrales atómicas de potencia. Y además, también las tierras que ocupará el repositorio de desechos nucleares “de alta”, cuando llegue el momento de hacerlo. Salvo en Finlandia, donde ya entraron en funciones dos repositorios geológicos “de alta” y “de media” en Olkiluoto, a profundidades de 500 y 250 metros en roca estable, en superficie esos siempre son usos conflictivos de la tierra, y lo serán aún más en Brasil, con su grieta antinucelar. Pero a la hora de sumar hectárea afectadas e impacto biológico REAL, son muchas menos de las del Brasil víctima de “la fiebre de las represas”.

Y a no confundirse: más allá de las truculencias de las “minorías intensas” como Greenpeace, el antinuclearismo descafeinado pero difuso e infuso en la sociedad brasileña tiene al menos uno de sus orígenes en el talón de Aquiles de casi todo programa nuclear: el sector minero de uranio, que es impresentable.

Pero atención a esto: no lo es por nuclear, sino por minero, por su impacto químico en tierras y napas. Las compañías mineras tienen en casi todos lados, salvo donde se las persigue y aprieta, la maldita costumbre de gestionar en forma precaria sus pasivos ambientales, sobre todo los diques de colas.

Llenos de metales pesados y líquidos de un pH escalofriante, los diques son el regalito que le queda a las generaciones futuras de lugareños cuando la mina cierra y la multinacional propietaria se va silbando bajito a otros lados, sin dejar bienes ejecutables “in situ” como garantía. Y si hay litigio, a dirimirse en los tribunales del país de la casa matriz. Sic.

Las leyes mineras de casi toda Sudamérica fueron modificadas en los ’90 y hoy son todas mellizas, muy parecidas en este “andá a cantarle a Gardel”. La Argentina, hay que reconocer, tiene una del período de Domingo Cavallo que hasta está fue traducida al castellano y todo.

En Brasil, la mala fama del Programa Nuclear Brasileño tiene al menos tres nombres mineros: Caldas, en el estado de Minas Gerais, Caetité, en Bahía, Santa Quiteria en Ceará, todos con pasivos a remediar, con vecinos afectados por contaminación química de tierra y aguas, rodeadas de vecinos furiosos… y menos invisibles para los medios que los indios amazónicos.

Como expresión medible del problema político de las represas, 6 años más tarde de la aprobación de Belo Monte, los diputados del PV, con Silva a la cabeza, levantaron, unánimes, la mano a favor del “impeachment” de Dilma Rousseff, sin que les importara mezclarse con una lúgubre caterva de tilingos, chorros, asesinos de indios, nazis y golpistas confesos, pero bien blindados en fueros legislativos y judiciales.

De verdes a podridos, viaje sin escalas.

Si no resucita su Programa Nuclear, no resucita Brasil. No sé si esto es una fotografía o un epitafio del átomo brasileño.

Pero no ignoro lo que se juega Argentina en ello.

Turbinando o vertiendo agua podrida del hipolimnio lacustre, algunas represas amazónicas generan tantos gases invernadero por megavatio/hora como las centrales térmicas de carbón.

Los embalses en zona tropical y fértil tienen un “epilimnio” superficial de agua bien oxigenada, y un “hipolimnio” profundo de agua pobre en oxígeno y saturada de “gases invernadero” disueltos, creados por la putrefacción de materia orgánica. Los gases se evaporan de la superficie del lago, pero las turbinas y vertederos los ventean desde las turbulentas corrientes generadas aguas abajo del cerramiento.

Hasta 1980 se creía, ingenuamente, que la hidroelectricidad era la respuesta contra el recalentamiento global. Haceme reír. Estudios posteriores mostraron que en los trópicos y subtrópicos, los lagos y el agua turbinada emiten cuatro de los seis llamados “gases invernadero” principales: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y sulfuro de hidrógeno, productos de la putrefacción vegetal. Las emisiones sin embargo varían con cada lago hidroeléctrico, su latitud, su temperatura, su fotosíntesis y su profundidad, porque no hay dos iguales.

En líneas generales, los de baja densidad energética llegan a emitir más toneladas anuales de carbono por megavatio/hora producido que las peores plantas termoeléctricas: las de carbón. Los mejores lagos parecen ser los de alta densidad energética, y emiten –según estudios de Luiz Pinguelli Rosa– menos toneladas/kw/h que las mejores plantas térmicas, que son las de ciclos combinados que queman gas natural.

Lo cierto es que el verso de la hidroelectricidad con cero impacto invernadero no se sostiene, al menos en países calientes. Pero el venteo de tales gases no ocasiona ningún problema local: agrava uno planetario. Es una “externalidad”. Mientras Pakistán, Vanuatu, Holanda y Bangla Desh no le reclamen nada a Brasil por sus inundaciones cada vez peores, todo bien.

Los impactos sociales y políticos locales son más trágicos, de pago al contado, y muy “in situ”. A través de corporaciones mixtas (Norte Energia) en que se mezcla dinero del BANDES con constructoras privadas, el estado federal vuelve a financiar como en épocas militares la expulsión, generalmente con alguna masacre de indígenas de poca difusión, en favor de las empresas y sus represas, «el progreso».

Lo que se pierde, además de recursos biológicos y bosque, es el “ethos” mismo de la república, especialmente cuando el PT, el partido de los pobres urbanos, termina haciendo las mismas perradas que el general Emilio Garrastazú-Médici en sus “limpiezas étnicas” del Amazonas, allá a comienzos de los ’70, pero a una escala mayor. La Constitución de 1988, que le da ciudadanía plena y propiedad de sus tierras a los indios se disuelve en fuego, humo, tumbas clandestinas y pasadas de topadora.

En 2010, con pleno acuerdo del PT y la oposición –pero no del PV- se aprobó Belo Monte, construida a velocidad “warp” en más o menos 1/3 del tiempo que tomaron las dos primeras “Angras”, porque había que ir más rápido que los recursos de amparo.

El asunto nunca llegará a la Suprema Corte: con una decisión express de la Abogacía General de la Unión, el Poder Judicial desechó de un saque más de 20 acciones interpuestas por el Ministerio Público Federal. Lo hizo con un rarísimo instrumento legal llamado “suspensión de seguridad”: en síntesis, se construye primero, y después se litiga a ver si se construye. Sic.

Pese a su pragmatismo, por su historia y su origen, Marina Silva dio el portazo antes en el PT. Y no le fue mal con el Partido Verde, o más bien viceversa. Hace poco, Silva adoptó algunas ideas muy “piantavotos” en la base urbana progre: se hizo pentecostal, ergo antiaborto en materia de derechos femeninos, y de yapa creacionista en materia educativa.

Y aún con tales mochilas milicoides en su programa, en las elecciones presidenciales de 2010, ya como rival de Roussef, Silva sacó el 19,3% de los votos. En 2014, con 21%, quedó sólo 7 puntos abajo que la infortunada ganadora, Dilma, y bien por encima del olvidable Aecio Neves. Si había ballotage, quizás Silva ganaba. El “trabalhismo”, muy distributivo pero también espantosamente “friendly” con las constructoras, logró hacer enemigos profundos de aliados naturales, y la Silva transformó al PV en una fuerza nacional, multiclasista, con despliegue territorial… y golpista.

Las 14 turbinas Francis de Belo Monte (4 son de Pescarmona) giran desde marzo de este año, y el lago irá creciendo hasta que sepulte 668 km2 de selva amazónica: tiene 4,2 veces la extensión del de Yacyretá.

Por el lado malo… hubo que “remocionar” (eufemismo casi novedoso) a 40.000 pescadores-cazadores-recolectores Xingú y Kayapó, hasta 2010 alimentariamente autónomos, y hoy despojados de sus ríos, selvas y aldeas porque todo se lo va tragando el lago. Ya son IDS hacinados en campamentos, desconcertados padres de una próxima ola de “favelados” urbanos, aunque a algunos los mataron porque se resistieron.

El 4% de estos IDS recibió otra casa, que a diferencia de la que tenían junto al río viene sin profesión ni pertenencia a una sociedad organizada. Al 96% restante le dieron bonos, algo de efectivo, o nada. “Eletricidade limpia”…

Las cuentas de si el Brasil industrial y urbano con esto gana o pierde plata son casi estúpidas. En ríos de llanura lo típico es que se genera poca electricidad, medida contra gastos y costos colosales. Los MW instalados en Belo Monte son 11.000, pero el “factor de carga” del Xingú es de sólo el 39%, por eso esos 3 a 4 meses de estiaje anual del rio en años normales. Así, la producción anual de Belo Monte equivale a la de 5000 MW nucleares con un factor de disponibilidad «setentoso» del 85%, como el que debió haber tenido Angra I (y no lo tuvo).

Curiosamente, Belo Monte genera tanta electricidad anual como la que entregaría lo que quedó sin hacerse del plan de 1975 del dictador Geisel. Sus 8 centrales alemanas SIEMENS habrían ocupado unas 800 hectáreas de tierras sin mayor valor etnológico, cultural o biológico. Eso es 835 veces menos superficie que la del lago de Belo Monte, cuando se termine de llenar.

OK, estoy haciendo trampa. Añadimos las superficies afectadas a minería y fábricas de combustibles típicas de todo programa de centrales atómicas de potencia. Y además, también las tierras que ocupará el repositorio de desechos nucleares “de alta”, cuando llegue el momento de hacerlo. Salvo en Finlandia, donde ya entraron en funciones dos repositorios geológicos “de alta” y “de media” en Olkiluoto, a profundidades de 500 y 250 metros en roca estable, en superficie esos siempre son usos conflictivos de la tierra, y lo serán aún más en Brasil, con su grieta antinucelar. Pero a la hora de sumar hectárea afectadas e impacto biológico REAL, son muchas menos de las del Brasil víctima de “la fiebre de las represas”.

Y a no confundirse: más allá de las truculencias de las “minorías intensas” como Greenpeace, el antinuclearismo descafeinado pero difuso e infuso en la sociedad brasileña tiene al menos uno de sus orígenes en el talón de Aquiles de casi todo programa nuclear: el sector minero de uranio, que es impresentable.

Pero atención a esto: no lo es por nuclear, sino por minero, por su impacto químico en tierras y napas. Las compañías mineras tienen en casi todos lados, salvo donde se las persigue y aprieta, la maldita costumbre de gestionar en forma precaria sus pasivos ambientales, sobre todo los diques de colas.

Llenos de metales pesados y líquidos de un pH escalofriante, los diques son el regalito que le queda a las generaciones futuras de lugareños cuando la mina cierra y la multinacional propietaria se va silbando bajito a otros lados, sin dejar bienes ejecutables “in situ” como garantía. Y si hay litigio, a dirimirse en los tribunales del país de la casa matriz. Sic.

Las leyes mineras de casi toda Sudamérica fueron modificadas en los ’90 y hoy son todas mellizas, muy parecidas en este “andá a cantarle a Gardel”. La Argentina, hay que reconocer, tiene una del período de Domingo Cavallo que hasta está fue traducida al castellano y todo.

En Brasil, la mala fama del Programa Nuclear Brasileño tiene al menos tres nombres mineros: Caldas, en el estado de Minas Gerais, Caetité, en Bahía, Santa Quiteria en Ceará, todos con pasivos a remediar, con vecinos afectados por contaminación química de tierra y aguas, rodeadas de vecinos furiosos… y menos invisibles para los medios que los indios amazónicos.

Como expresión medible del problema político de las represas, 6 años más tarde de la aprobación de Belo Monte, los diputados del PV, con Silva a la cabeza, levantaron, unánimes, la mano a favor del “impeachment” de Dilma Rousseff, sin que les importara mezclarse con una lúgubre caterva de tilingos, chorros, asesinos de indios, nazis y golpistas confesos, pero bien blindados en fueros legislativos y judiciales.

De verdes a podridos, viaje sin escalas.

Si no resucita su Programa Nuclear, no resucita Brasil. No sé si esto es una fotografía o un epitafio del átomo brasileño.

Pero no ignoro lo que se juega Argentina en ello.

Daniel E. Arias

En términos de eficacia, destacó que «en la mayoría de los casos los modelos que emplean células o tejidos reconstruidos representan mejor la fisiología y fisiopatogenia humana que los modelos animales clásicos como rata, ratón, conejos y cobayos».

En la actualidad son cada vez más los países que imponen restricciones y prohibiciones a la comercialización de productos que fueron testeados en animales, por lo que resulta una barrera para aquellas pymes nacionales que

quieren acceder a esos mercados.

En la región, por ejemplo, países como Brasil, Colombia, Chile ya tienen restricciones y prohibiciones para el testeo de cosméticos, las cuales se van a ir implementando en etapas, gradualmente a medida que vayan incorporando los

métodos alternativos, que llevan tiempo. «Por eso es importante, aunque aún no haya legislación, trabajar en esta temática porque las prohibiciones van a llegar. Por otro lado, aunque en Argentina no tenemos actualmente restricciones, cada vez son más los consumidores que eligen comprar productos no testeados en animales por lo que también condiciona la demanda local», concluyó.

En términos de eficacia, destacó que «en la mayoría de los casos los modelos que emplean células o tejidos reconstruidos representan mejor la fisiología y fisiopatogenia humana que los modelos animales clásicos como rata, ratón, conejos y cobayos».

En la actualidad son cada vez más los países que imponen restricciones y prohibiciones a la comercialización de productos que fueron testeados en animales, por lo que resulta una barrera para aquellas pymes nacionales que

quieren acceder a esos mercados.

En la región, por ejemplo, países como Brasil, Colombia, Chile ya tienen restricciones y prohibiciones para el testeo de cosméticos, las cuales se van a ir implementando en etapas, gradualmente a medida que vayan incorporando los

métodos alternativos, que llevan tiempo. «Por eso es importante, aunque aún no haya legislación, trabajar en esta temática porque las prohibiciones van a llegar. Por otro lado, aunque en Argentina no tenemos actualmente restricciones, cada vez son más los consumidores que eligen comprar productos no testeados en animales por lo que también condiciona la demanda local», concluyó.