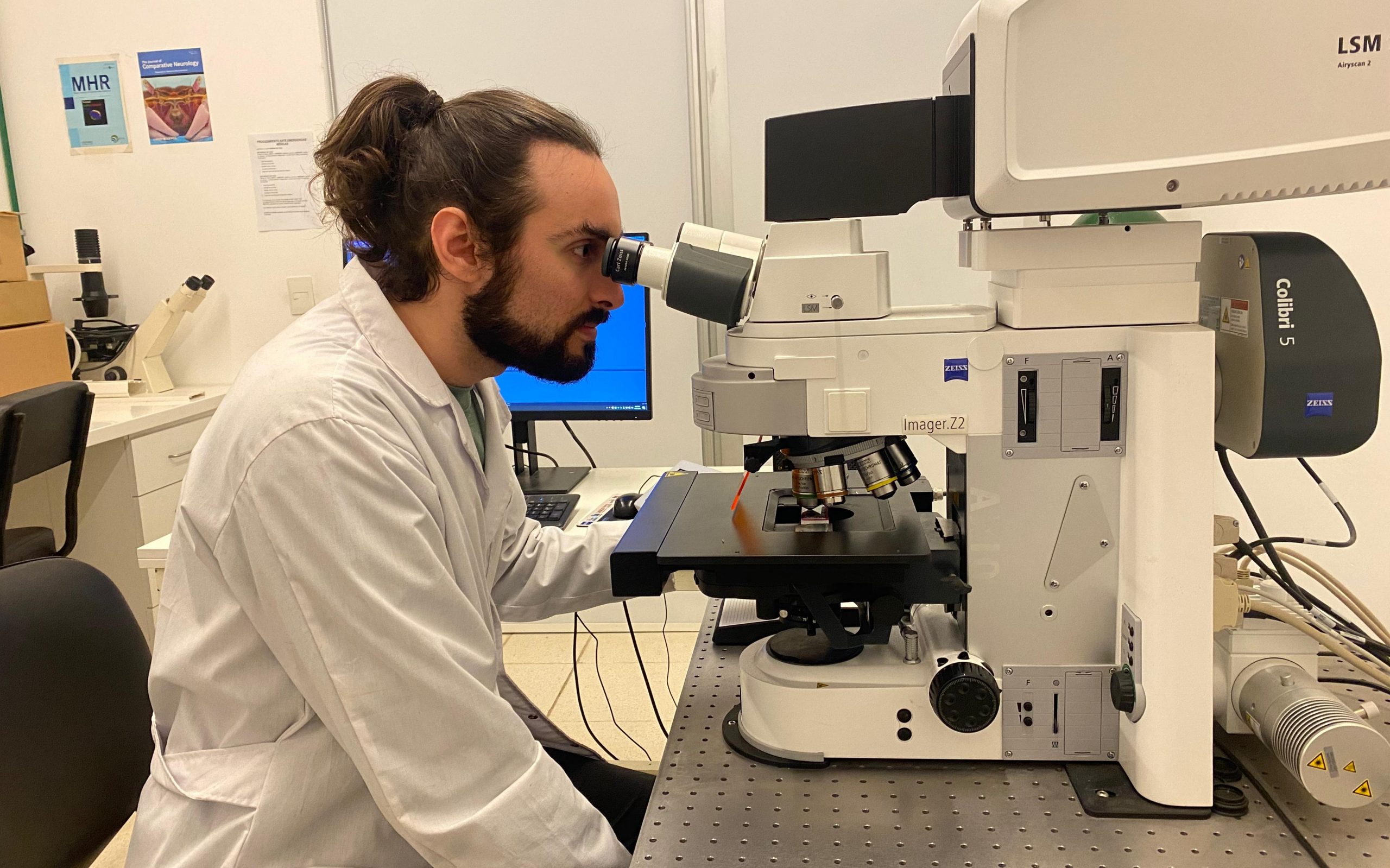

Santiago Rodríguez Seguí es investigador del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONICET-UBA) y lideró un trabajo recientemente publicado en la revista científica Development, una de las principales publicaciones en Biología del Desarrollo, sobre el potencial de la hormona glucocorticoides para mejorar la producción de células beta, un avance que podría ser clave para quienes sufren diabetes tipo 1. El investigador, que regresó a la Argentina en el año 2012 tras realizar su doctorado y posdoctorado en Barcelona, explicó los aspectos técnicos del descubrimiento y reflexionó sobre la difícil situación que atraviesa el sistema científico nacional.

En los pacientes con diabetes tipo 1 ocurre que sus células beta se pierden porque, generalmente, el sistema inmune las destruye. Como estas células son las responsables de segregar insulina, deben ser reemplazadas mediante inyecciones y aún así puede derivar en daños graves en diferentes órganos. Actualmente, existen terapias que buscan generar células beta a partir de células madre y luego implantarlas en los pacientes. Incluso, en algunos casos, se logró revertir la enfermedad. Sin embargo, las células creadas en laboratorio todavía no alcanzan la precisión de las naturales del organismo.

El equipo liderado por Rodríguez Seguí –entre los autores se destacan Silvio Traba y Lucas Bacigalupo– encontró un camino innovador. Descubrieron que glucocorticoides, hormona que aumentan en situaciones de estrés y es conocida por su efecto inmunosupresor, también pueden ser utilizada para mejorar la producción de células beta artificiales.

En estudios preclínicos (embriones de ratón) e in vitro (células progenitoras pancreáticas humanas), Rodríguez Seguí y colegas comprobaron que la activación del receptor de glucocorticoides (por efecto de la hormona que lleva el mismo nombre) desempeña un rol fisiológico clave en el desarrollo del páncreas tanto de ratón como humano. Los hallazgos también permitirían entender algunos casos de diabetes tipo 2, en la que el páncreas sí fabrica insulina, pero no funciona bien y entonces la glucosa se acumula en la sangre.

El objetivo es lograr una mayor cantidad de células betas y más eficaces, capaces de liberar insulina únicamente cuando hay niveles altos de glucosa. “Si lo hacen en otros momentos, como cuando la glucosa está baja, pueden provocar hipoglucemia, lo cual resulta peligroso. Por eso, deben comportarse lo más parecido posible a las células naturales del organismo”, dijo Rodríguez Seguí, que difunde las actividades del laboratorio en X e Instagram.

El estudio se realizó en colaboración con el grupo de Ludovic Vallier, del Centro de Terapias Regenerativas del Instituto de Salud de Berlín y del Instituto Max Planck de Genética Molecular, en Alemania. También participaron investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y del IFIBYNE, el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular y el Departamento de Química Biológica de la FCEN-UBA.

¿Cómo fue el proceso de la investigación?

Fue un proyecto muy largo, que duró diez años, tuvimos mucho apoyo de colaboradores en el exterior porque este protocolo requiere reactivos muy caros y complejos. Fue un desafío por las limitaciones económicas que existen para hacer investigación en la Argentina.

¿Están buscando nuevas alianzas para llevar adelante la línea de investigación?

Sí, ahora vengo de un viaje a China, en Pekín y en Shanghai abrimos nuevas líneas de colaboración en este proyecto y en otras líneas derivadas. También presenté estos resultados en un congreso en Suecia y surgieron nuevas posibilidades de trabajar con otros grupos líderes en este campo de investigación.

¿Cuánto tiempo podría llevar un nuevo avance?

El tiempo depende de la financiación que uno pueda tener. Nos encantaría tenerlos cuanto antes. Sería posible de acá a uno o dos años tener un resultado concreto para volver a publicar pero dependemos de los recursos. Más allá de que seguimos en colaboración con grupos de afuera, el apoyo local es indispensable, porque estamos liderando nosotros desde la Argentina.

¿Cómo afecta la desfinanciación a la investigación por parte del Estado?

Como la mayoría de los grupos de investigación, estamos pasando por una fase crítica en este momento. Estamos haciendo malabares para subsistir, pero no vamos a poder seguir así mucho más. Si bien son resultados básicos, podríamos tener un impacto directo a mediano plazo en protocolos novedosos. Pero esto puede desaparecer rápidamente porque cuando un grupo es competitivo y se extinguen las oportunidades, lo que se hace es migrar a otros lados. Yo estuve viviendo en el exterior y volví al país convencido de que podía aplicar y generar conocimiento.

¿Cómo siguen adelante?

Nuestro grupo está sobreviviendo sin dinero de proyectos que ya concursamos y ganamos. La verdad es que esperemos que eso se pueda regularizar. Estaríamos agradecidos con que se completen los llamados a becas CONICET, que mantengan los números de becas que se dan, y que paguen los proyectos que ya tenemos adjudicados y que hace un año y medio que no estamos cobrando.

¿Hay una fuga de cerebros en la Argentina?

Conozco compañeros que se fueron, algunos a la industria y otros al exterior. Ya está ocurriendo hace rato, pero quizás el año que viene no hablemos solo de fuga de cerebros, sino de un colapso del sistema científico, que sería mucho más difícil de revertir. Por eso se vienen dando movilizaciones que intentan visibilizar este momento crítico, que puede llegar a un punto de no retorno.

¿Qué consecuencias puede tener esto a futuro?

Hay algo cíclico en cuanto a la economía en la Argentina pero nunca se llegó a avasallar tanto el sistema científico y a denigrarlo así. No tenemos mucho control sobre cuál va a ser el impacto a largo plazo. Probablemente, si se terminan de destruir las capacidades científico-tecnológicas, los investigadores que emigraron puede que no tengan dónde volver. Es un momento bisagra, es importante lo que ocurra este año y el que viene.

¿Qué pasa con los jóvenes investigadores que están empezando ahora con su carrera?

Es un momento difícil para conseguir nuevos integrantes del laboratorio, porque todos los grupos de investigación en última instancia cuentan con tener estudiantes que puedan llevar a cabo los desarrollos. Es difícil conseguir nuevos integrantes para reemplazar a los que naturalmente terminan su trabajo, definen su tesis y siguen con su carrera. Para los más jóvenes es complicado conseguir una beca y que se pueda vivir dignamente con ese ingreso.

¿Cuál es la motivación para seguir investigando?

A pesar de las dificultades y de que todo nos cuesta más, podemos seguir publicando en revistas buenas y nuestro trabajo sigue siendo competitivo y genera impacto en grupos de investigación de todo el mundo. Hay un reconocimiento de otros investigadores del exterior, que conocen la situación de la Argentina y nos felicitan porque admiran la voluntad de seguir haciendo ciencia de alto nivel en las condiciones en las que estamos. A veces duele un poco que se valore más desde afuera que desde adentro. Pero hay algo de la vocación científica que nos mantiene de pie.

Matías Ortale