La transmisión en vivo de la expedición “Talud Continental IV” desde el cañón de Mar del Plata, una colaboración entre el CONICET y el Schmidt Ocean Institute —la fundación del ex-CEO de Google, Eric Schmidt— a bordo del buque de investigación Falkor (too), se convirtió en un fenómeno viral inesperado.

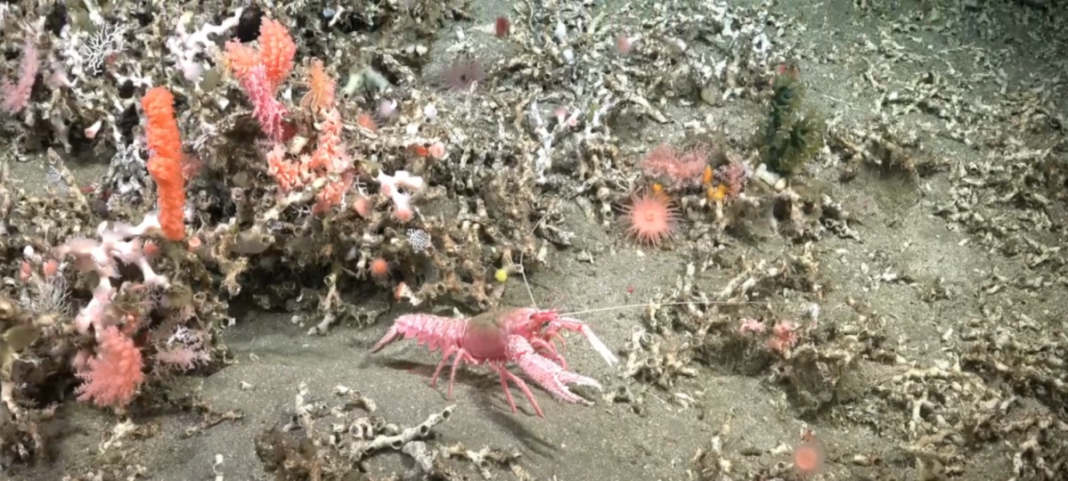

Millones de personas, hipnotizadas, veían por primera vez, en vivo y con una calidad inexplicable, corales vibrantes y criaturas fantásticas que los propios científicos, en un rapto de cultura pop, bautizaban “Patricio Estrella”, “Batatita” o “cangrejo drag queen”. Las redes sociales se inundaron de memes y la biología marina gozó de la popularidad que se merece. Casi, casi que nos recuerda a lo que sucede durante el Mundial.

La paradoja se asomaba insoportable. En medio de tiempos particularmente sombríos para el sistema científico argentino, el furor se sintió como un “faro de luz”, en palabras de un biólogo marplatense. Pero este éxito refleja también la complejidad de la ciencia como espectáculo. Cuando los recortes son una realidad concreta, la espectacularización puede ser una salida, pero también una trampa que distrae de la crisis que amenaza al sistema científico nacional. Como decía Guy Debord en La sociedad del espectáculo (1967), en la sociedad moderna todo se reduce a la representación. El espectáculo no es entonces una mera colección de imágenes, sino más bien una relación mediada por estas que marca el cambio de ser a tener y de tener a aparentar.

Como argumenta Francesco Rota, en la actualidad los científicos enfrentan el desafío del espectáculo —es decir, participar en medios de comunicación masivos y otras cuestiones comerciales— mucho más que en el pasado. Lo que sostiene Rota es que la aparición de una cultura cada vez más visual y experiencial si bien promovió el interés por captar la atención pública, no necesariamente propició descubrimientos científicos más relevantes. Por el contrario, esta creciente influencia sensacionalista en lugar de alentar una investigación rigurosa basada en el método científico, representa una derrota para la actividad científica ante la creciente tendencia a la espectacularización propia de los medios.

Ciencia en vivo y en directo

Hecha la salvedad, el caso de la misión submarina supone un éxito innegable, que no traiciona al espíritu del método científico. Por el contrario, parece darnos una ventana a las conversaciones propias de entornos de investigación —incluso si se corresponden con una minúscula fracción de cómo se pasa el tiempo haciendo ciencia— y conocer de primera mano el genuino asombro que despierta la curiosidad científica. Las comparaciones con el entusiasmo infantil son particularmente acertadas.

Este evento logró el asombro popular, algo no tan frecuente en la investigación. El chat de la transmisión se llenaba de mensajes de apoyo: “¡Viva CONICET!” o incluso un adorable “quiero saber qué tengo que estudiar para hacer esto”. En simultáneo, mientras una estrellita de mar culona apodada Patricio Estrella lograba sus 15 minutos de fama, se supo que no se le renovaría la beca a una científica especializada en toxinas de caracoles marinos. Su investigación, quizás una más silenciosa y sin luces de colores, tiene un potencial estratégico enorme: desarrollar analgésicos oncológicos hasta diez veces más potentes que la morfina.

El éxito no guarda discusión posible: la expedición en las profundidades de Mar del Plata tiene un impacto en la audiencia de YouTube extraordinariamente mayor que cualquier otra misión. Con 1,6 millones de vistas en su transmisión más popular, supera por sí sola el total de vistas de las expediciones de Atacama y Sandwich del Sur combinadas. Este nivel de popularidad también se refleja en su impresionante promedio de 513.522 vistas por stream, lo que sugiere que cada una de sus transmisiones captó una audiencia sostenida.

Aunque las expediciones anteriores tuvieron un impacto modesto, su público base fiel que siguió las transmisiones lo hizo a una escala significativamente menor. Frente a los 12 millones de vistas acumuladas por la exploración marplatense, las dos misiones anteriores juntas no suman ni 150 mil en total. Antes de esta misión el canal apenas superaba los 10 millones de vistas desde su inicio. Hoy ya supera los 22 millones. ¡Argentina, Argentina!

Talento argentino

La participación fue posible gracias a que un equipo del CONICET ganó una convocatoria internacional de una fundación privada. El talento argentino compitió y obtuvo acceso a una tecnología de la que el país carece. Pero mientras el show nos maravillaba, la realidad en la superficie seguía su curso implacable. El presupuesto para “Ciencia y Técnica” sufrió un ajuste real del 30% en 2024 y los recursos para el CONICET cayeron un 23%, con una proyección de caída del 60% para el año que viene.

Aunque no queda claro cuántas personas se conectarían en vivo para mirar el análisis en una hoja de cálculo, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, el sistema científico perdió más de 4.000 empleos, de los cuales el CONICET representa más del 36%. Por primera vez en 17 años, la cantidad de investigadores decreció. Los salarios y estipendios de las becas se desplomaron un 30% en términos reales. La consecuencia inevitable es la fuga de cerebros.

El año pasado, Jorge Geffner, investigador del CONICET, advirtió sobre el “desmantelamiento masivo de grupos de investigación” y confirmó que muchísimos científicos jóvenes ya estaban haciendo trámites para irse. Durante aquella misma reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, la vicedecana de Exactas de la UBA, Valeria Levi, habló de una caída de casi el 10% en el personal de las universidades. Fue este diagnóstico el que llevó a más de 68 premios Nobel a advertirle al presidente en una carta que el sistema científico argentino se acerca a un “peligroso precipicio”.

En este escenario, nuestro robot submarino se resignifica y la masividad de este espectáculo científico se vive no sólo como una celebración de la ciencia sino también como una manifestación en la lucha por la supervivencia, un intento desesperado por aparecer para no dejar de ser.

El show de la ciencia

La idea de la ciencia como espectáculo no es nueva. El motivo por el cual la expedición del CONICET funciona como show es el mismo por el cual funcionó la carrera espacial y hoy funcionan las proezas de SpaceX: nos devuelven grandes imágenes, muchas veces en vivo.

La ciencia siempre tuvo una dimensión teatral. En la Ilustración, los experimentos con electricidad eran eventos públicos. En la posguerra, el radiotelescopio de Jodrell Bank fue un gran espectáculo público. Pero estos eran espectáculos controlados. La expedición del CONICET apostó por la cultura del streaming: la crudeza del directo. No se trata de un documental de la naturaleza, esos que cada vez más se parecen a una hiperrealidad guionada donde la realidad nunca es suficiente. Es la ciencia ocurriendo, sin editar, con sus tiempos muertos y sus sorpresas. Esa autenticidad genera una comunión que recuerda al mayor espectáculo en vivo de la historia: la llegada a la Luna. Una imagen imperfecta, aunque en altísima resolución, transmitida a millones, uniendo al mundo en un asombro compartido. La transmisión del CONICET es genuina y honesta, en contraste con la sensación de que todo parece ser cada vez más falso.

Porque el CONICET, antes que nada, es. Es el principal organismo de ciencia y tecnología del país, creado en 1958 por un premio Nobel, Bernardo Houssay. Ocupa el puesto 22 a nivel mundial entre las instituciones gubernamentales de ciencia. No es solo oceanografía. Es un ecosistema de conocimiento. Tiene 985 patentes activas e incubó a 55 empresas de base tecnológica. Sus investigadores ganan premios internacionales, publican en las mejores revistas del mundo, y su valor estratégico es inmenso, tangible y, en su mayor parte, silencioso.

Quizá el comentario más insidioso que circuló en redes era el que sugería que este hitazo que metió el CONICET debería servir de lección: el futuro de la ciencia argentina está en hacer streaming y financiarse con regalías de plataformas. En una retorcida reformulación de aquel horrible “el pobre es pobre porque quiere”, quien hace ciencia y no tiene fondos suficientes se lo merece por no ingeniárselas para dar bien en cámara y entretener los ojos de un público que necesita ser entretenido a como dé lugar. Entre las respuestas a tan vergonzante y estúpida sugerencia muchas personas sugerían que no todas las disciplinas científicas son tan entretenidas de mirar por streaming. Incluso quien imagine que las personas que hacen biología marina se la pasan operando submarinos robóticos se llevará una brutal desilusión.

Ese es el palito que no hay que pisar, porque la lógica mercantilista ni tiene aplicación universal ni es tan exitosa como a veces parecería sugerirse. Alcanza con revisar la más mediocre historia de la ciencia para caer en la cuenta de que la investigación que solo opera bajo la lógica de los negocios —generalmente a corto o mediano plazo— deja afuera a la mayor parte de la ciencia básica, que muchas veces es la que genera los avances verdaderamente disruptivos y transformadores, pero cuyos resultados no son inmediatos ni directamente rentables. La trampa de reducir todo a parámetros mercantiles es sacrificar ese conocimiento profundo en favor de la ganancia inmediata, estancando el progreso real y convirtiendo la investigación en un simple motor de lucro a corto plazo.

El show tiene que continuar

Queda planteado, entonces, un dilema en sus términos más crudos. Por un lado, la bondad innegable de la expedición: explorar un territorio desconocido con recursos técnicos inexistentes en el país, inspirar vocaciones, fomentar el cuidado del planeta y generar un masivo apoyo público a una institución asediada. El componente educativo es tangible. “Hoy hablé con un colegio de Misiones. Les mostramos el barco, los bichos, todo. Ya muchos chicos preguntan dónde se estudia biología marina. Eso nos emociona”, contaba el biólogo Gregorio Bigatti desde el buque.

Por otro lado, el riesgo de que la fascinación por lo viral nos haga olvidar la importancia de las investigaciones silenciosas, esas que no siempre tienen oportunidad de poner nombres de personajes de dibujitos. El peligro de que el espectáculo desvíe la atención del problema de fondo —el recorte brutal—, dando por hecho que este evento es algo habitual o, peor, suponiendo que la ciencia es meramente transaccional y solo vale si produce millones de vistas.

El éxito de un streaming no puede ni debe apañar la crisis que atraviesa la ciencia argentina. Celebrar este evento es necesario, pero sin olvidar la tormenta que se atraviesa. El desafío es cómo usar el poder del espectáculo para defender la institución más meritocrática del país, para que el aparecer no termine devorándose al ser.

No olvidemos que la ciencia no es solo un espectáculo.

Valentin Muro