Zona Militar – A la fecha, a pesar de diversos esfuerzos y desarrollos listados en el pasado, las Fuerzas Armadas argentinas no disponen de vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE que cumplan diversos requisitos y misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del espacio aéreo nacional, así como del extenso y vasto litoral marítimo. Con esta imperiosa necesidad a cuestas, se ha formulado toda una serie de estudios, los cuales serán ampliados con próximas visitas que comisiones de la Armada Argentina (ARA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizarán a Italia e Israel, en el marco del aceitado vínculo bilateral que la Presidencia de la Nación mantiene con ambos gobiernos.

Si bien muchos detalles se mantienen en reserva, fuentes consultadas han indicado que la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea podría, aunque no necesariamente, coincidir con una futura visita del presidente Javier Milei a alguno de estos países. Más allá de este dato de color, la realidad indica que las autoridades militares vienen evaluando diversas alternativas y propuestas para incorporar nuevos vehículos aéreos no tripulados del tipo MALE, los cuales pueden operar durante largos períodos de tiempo gracias a su gran autonomía, en vuelos de apoyo al Instrumento Militar en altitudes medias.

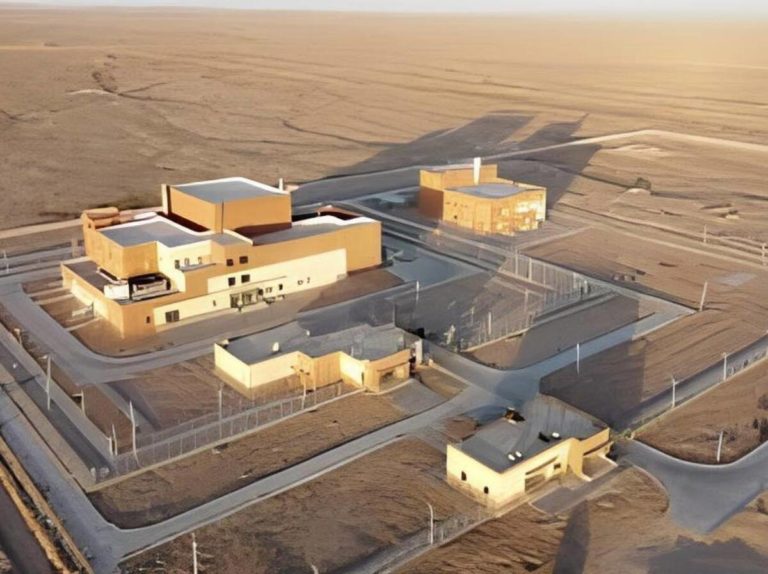

En el caso de la visita de la comisión a la República Italiana, el viaje de los representantes argentinos tendría como destino la ciudad de Trieste. En esta ciudad del norte de Italia se emplazan varias instalaciones y centros de desarrollo de la firma Leonardo, la cual ha ofrecido vehículos aéreos no tripulados de la familia Falco, sin precisar qué versiones.

Actualmente, y tal como señala la firma italiana de forma oficial, la familia de UAV de esa línea se compone del Falco EVO y Falco Xplorer, los cuales cumplen misiones que van desde funciones ISR hasta designación de blancos. En el caso del Xplorer, debe destacarse que se encuentra equipado con un radar SAR y sistemas de guerra electrónica y recolección de inteligencia SIGINT, los cuales lo convierten en una plataforma necesaria para operaciones en entornos marítimos.

Para la visita a Israel, la comisión tendría previsto visitar las instalaciones de la empresa Israel Aerospace Industries (IAI), la cual buscaría posicionar sus drones MALE de la familia Heron. No obstante, un detalle a tener en consideración es la no confirmación de si representantes del SIBAT, principal organismo para la exportación de equipamiento militar a otros países, participarían en el itinerario fijado por la comisión enviada por la Armada y la Fuerza Aérea.

Tal y como señala IAI, el Heron es un “… sistema aéreo no tripulado (UAS) de Altitud Media y Larga Autonomía (MALE) operado por clientes de todo el mundo en misiones estratégicas, tácticas y de seguridad nacional”.

Añadiendo que cuenta con la capacidad “… de realizar operaciones continuas durante hasta 45 horas a altitudes de hasta 35.000 pies, el Heron es una plataforma robusta y probada en combate…”, la cual dispone de “… hasta seis cargas útiles de misión diferentes de forma simultánea, lo que permite ejecutar misiones complejas de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) sobre terrenos variados, incluidos montañas, bosques, selvas, pantanos, entornos marítimos o áreas urbanas”.

Juan José Roldán

Comentario de AgendAR:

El licenciado Juan José Roldán se olvida, un error frecuente, que en su breve intervención en FAdeA, entre 2014 y 2015, INVAP diseñó dos MALES bimotores, e incluso construyó y testeó el motor «made in Argentina» de ambos. La planta de potencia fue la tercera diseñada por la Argentina desde los años ’50. Algo sabemos en el país de motores pistoneros.

Sabemos un poco de todo. De guiado robótico, sabemos bocha. INVAP construye (construía) satélites, los SAC A, B, C, D y los SAOCOM 1 y 2 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. A sumar, los 2 ARSAT 1 y 2 para la empresa (obviamente) ARSAT. Nacional, también obviamente.

Los satélites, don Roldán, son básicamente drones que vuelan por fuera de la atmósfera. Necesitan de mucha autonomía de navegación y respuestas rápidas, porque en órbita baja las cosas se mueven a veces a 28.000 km/hora y hay que esquivar o mitigar impactos, tormentas solares, cambios de densidad de la ionósfera, etc. Supongo que eso en la UCES se lo enseñaron. ¿O no?

El Mago Berta, a su vez, fue el preparador de la Escuadra Torino que ganó en Nürburgring en 1969. Los Torino eran muy veloces, y además, lindos. Diseño y fabricación cordobesas. Tremendos motores. Tremenda provincia.

¡Alto ahi!, me dice el colega Julio Mosle, periodista estrella de la difunta TELAM. «El Torino fue un rediseño total del Rambler a cargo del quíntuple campeón argentino de Fórmula Uno, Manuel Fangio, y se hizo en la planta de Monte Chingolo que la cordobesa IKA le había comprado a los Di Tella. Con el éxito del auto y los conflictos sindicales, la fabricación del Toro la IKA la mudó a Santa Isabel, en Córdoba Capital. Imaginate si seríamos picantes los chingoleros que IKA prefirió irse ahí… ¡¡En plano Cordobazo!!».

Otro día le explico el Cordobazo, licenciado Roldán. Pero hablemos en cambio de chicas lindas, como SARA, que es de Córdoba pero también de Bariloche. Mauricio Macri liquidó el proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino) al toque de asumir. También los satélites ARSAT 2,3,4,5 y 6. Y de paso, los SAOCOM 3 y 4, y ya que estaba, el SABIAMAR, mucho más sencillo que los SAOCOM porque es óptico, y no de radar.

Los ARSAT 1 y 2 que supimos conseguir siguen en vuelo. Tienen vida útil garantizada hasta 2030 o 2031. Ganan U$ 40 o 50 millones por año. Los SAOCOM 1 y 2 también siguen en órbita, con sus pantallas de radar en banda L del tamaño de una cancha de squash. En esa banda de longitud de onda bastante mayor que la X, la más frecuente en aplicaciones militares, se pueden detectar desde las estelas que deja un barco en el mar, a la presencia de aviones stealth, aunque sin la precisión de un radar de puntería en banda X.

Eso lo descubrimos después de ponerlos en órbita, porque los SAOCOM son satélites básicamente civiles y dedicados a medir agua en el suelo. Por algo sucesivos gobiernos atrasaron 20 años su construcción y despliegue, negándole fondos. Al menos, con la banda L uno sabe adónde buscar intrusos, y luego apuntarles con banda X. Es lo que hacen los cazas Sukhoi 54, donde casi todo el borde de ataque del ala es una antena enorme en banda L.

Avísele a sus lectores. Tremenda diseñadora y fabricante, INVAP.

Vemos que el Ejército Argentino no participará de esta misión de compras.

Tiene su lógica: fueron la única Fuerza Armada que respaldó el proyecto SARA, el cual la Fuerza Aérea y la Armada ignoraron apasionadamente, con esa vehemencia que tienen por comprar afuera y el turismo militar. Lo del Ejército a su vez tiene dos lógicas más: la segunda es bastante tradición industrial. El Ejército fundó YPF, Fabricaciones Militares, las acerías más importantes de Sudamérica e incluso, en 1927, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Algo de eso le queda.

La tercera es que el Ejército es la única fuerza armada que ve la atmósfera como terreno de operaciones a conquistar. La Fuerza Aérea y la Armada deberían hacerlo por definición fundacional, pero no ejercen.

Algo debe hacer el Ejército al respecto, y de bajo costo y despliegue rápido.

Pragmático, el Ejército empezó «por abajito»: pidió un modelo de observación óptica desde baja altura, guiado autónomo, cámaras multiespectrales e infrarrojas, y de la mayor autonomía posible en vuelo, pero no necesariamente de gran distancia.

«Necesitamos 40 kilómetros, no mucho más. Es el alcance máximo de nuestra artillería», le dijeron al entonces dúo INVAP-FAdeA. El modelo de demostración, es decir el pre-prototipo, era chiquito, con un motor de 14 HP que sonaba como una cortadora de pasto. Había muchos asuntos a testear, entre ellos el sistema de comandos a distancia y luego la navegación plenamente autónomo. Obviamente en sus primeros vuelos semiautónomos se dió un par de porrazos en el aterrizaje.

Con Macri presidente, llegó la orden de no repararlo. Mala para el Ejército, que ya en 2014 pensaba que las guerras terrestres en grandes espacios se parecerían a la de Ucrania. Si tenés poca munición de cañón de 155 mm., lo mejor es que caiga exactamente donde está el enemigo, llueve, truene o brille el sol, y sobre todo, de noche, para que no duerma.

También importa que los drones recuperables sean muchos, simples, de alta velocidad de reposición y de fabricación local, por asuntos de repuestos. Te boicotea el país proveedor y se quedan en tierra.

Difícil que los drones SARA se quedaran sin repuestos, o que se cubrieran de polvo en un hangar por obra de un kill-switch activado a distancia. Esas cosas, como acaban de descubrir Alemania y Ucrania con sus cazas F-35 y F-16 respectivamente, existen. Y aparecen públicamente sólo por algún desacuerdo entre cancillerías.

Como el de hoy entre Trump, que quiere terminar la guerra de Ucrania ya antes de que Rusia siga ganándola, y la OTAN fundacional de nueve miembros, que quiere seguirla hasta que caiga el último ucraniano. Ya sabían desde antes de comprarlos que sus cazas Lockheed de toda marca y modelo tenían kill switches, pero con los rusos avanzando no muy despacio hacia el río Dnieper, acaban de recordarlo.

¿DEMASIADO JÓVENES O DEMASIADO CHETOS?

Los licenciados en defensa de universidades privadas como la UCES son demasiado jóvenes para acordarse de Berta y de la Escuadra Torino, y demasiado faltos de escuela pública como para hacer compartido aulas con hijos de obreros y técnicos industriales. En suma, demasiado chetos y criados en un Tupperware como para entender que no hay Argentina posible sin fábricas, y demasiado liberales para entender que un país sin industria de armamentos propia es, básicamente, inapto para la autodefensa.

La vieja FM, la FMA y los Astilleros TANDANOR y Río Santiago tenían miles de proveedores industriales privados, metalúrgicos, metalmecánicos, químicos, electrónicos, dedicados mayormente al mercado interno, con cantidad de exportadores, y siguen las firmas. Mi amigo Miguel Irazoqui en los ’60 y de veinteañero trabajó en el complejo industrial aeronáutico cordobés cuando éste producía desde aviones militares y de transporte a Rastrojeros. Él particularmente se dedicaba al maquinado de ruedas de ferrocarril para exportar a… China. SIC.

La industria de defensa, cuando la tuvimos, fue la defensa de nuestra industria. Y hasta hace muy poco.

A AgendAR le gustaría saber la opinión del Gral. Brigada (RE) Juan Paleo, uno de esos industrialistas que a veces produce el Ejército, sobre este asunto de comprar a Italia o Israel aparatos que podemos fabricar sin ellos, en cantidad serial, con motores y sensores ya desarrollados y probados por INVAP, Fix-View y aprobados por la Fuerza Aérea y la Armada. Se pagan en pesos y los drones resultantes la Argentina los puede exportar a quien se nos dé la real gana.

Y eso sin que Tel Aviv, otrora proveedora no entrometida de nuestra aviación, venga a decirte «a Bolivia, no, porque dejamos sin aviónica al proyecto Pampa 3. Por alguna causa, en esa capital habían decretado antisemita a Evo Morales, a la sazón presidente de Bolivia. Imagínese comprarse los Heron y quedarse sin mantenimiento porque Netanyahu se chifla si la Argentina vota en la ONU contra la masacre de los pueblos palestinos.

Nunca pudimos exportar un Pampa porque de sus alrededor de 20.000 componentes, sólo 3.400 son de industria nacional. Peor aún, nunca pudimos fabricarlo en series de 6 o 12 por año, porque el resto del avión viene de arafue y se gatilla en dólares. Y si un buen avión de precio razonable no se vende durante 43 años, algo está fallando en el país, más que en el avión.

Nuestra idea fija es que los drones argentinos sean argentinos en su casi totalidad, para producir trabajo en lugar de deuda externa, y que sean pagables en pesos argentinos a empresas argentinas.

Empresas argentinas, entre otras cosas, para que EEUU, la OTAN o Israel no nos elijan los enemigos con el verso de la «interoperabilidad» con la OTAN.

¿Nuestros conflictos legítimos son únicamente los que fija la OTAN? ¿Qué partes de la OTAN, que está un poco fracturada? Armas argentinas para que si los malos de nuestra historia pasada y futura (no han cambiado) se vienen por la ocupación unilateral de más territorios argentinos, que al menos les dé un poco de miedo.

La política de comprar chatarra OTAN sólo sirvió para perder las islas del Atlántico Sur, y la de desarme unilateral de nuestra democracia, rara forma de castigar a TODOS los militares para perdonar a los genocidas, nos costó unos 2,2 millones de km2 adicionales de territorios marinos.

Los drones argentinos como los SARA, degollados en la cuna, pueden resucitar no bien la Argentina renacionalice sus Tres Poderes, limpie de basura legislativa reciente su Constitución Nacional, y logre detener el avance del Reino Unido sobre nuestro Atlántico Sur y nuestra porción de Antártida, continente del que fuimos los primeros ocupantes fijos, y desde 1904.

Volver al futuro no es ciencia ficción ni tecnología ficción. Es política ficción, algo más fácil y más difícil.

Si el proyecto SARA resucita con MALES, HALES (de gran altura), o simples drones de ala fija y «de ida y vuelta», o cuadricópteros kamikaze, dejaremos de ser el único país de Sudamérica al que entre gringos ajenos y vendidos propios le cambian continuamente los límites marinos y antárticos, y en su detrimento. Y quién te dice, Córdoba vuelve a fabricar cosas que vuelan, y a emplear recursos humanos calificados.

La necesidad tiene cara de hereje, pero es buena maestra. San Martín necesitaba cañones para cruzar la cordillera y limpiar a Chile de godos virreinales, y la entonces nebulosa Confederación Argentina le negaba recursos. Don José confió al cura franciscano Fray Luis Beltrán la fabricación de armamento propio para una campaña que vendría difícil.

Beltrán, con la sola ayuda de la Enciclopedia Francesa, baquía propia de metalúrgico en las maestranzas de O’Higgins y no poca vocación de aprender por prueba y error, terminó fundando las maestranzas de Plumerillo, Mendoza, las primeras piezas de artillería del mundo capaces de desmontarse en módulos, cruzar los Andes a lomo de mula, rearmarse en la ladera occidental y empezar, en Maipú y a tiros de paquetes de metralla, con la liberación de Sudamérica.

El Plumerillo no era un barrio de finde para los mendocinos ricos, que odiaban a San Martín. Fue la sede de nuestra primera Fabricaciones Militares.

Sí, los cañones españoles eran mejores, pero predecibles, y las nuestros sorprendieron con su sola existencia al ejército español, al que los espías de San Martín le pasaban fake-news a velocidad del Gran Diario Argentino. Y Beltrán y San Martín no fueron a comprar cañones a España. No fabricar armas propias sólo sirve para que otros te fabriquen guerras, frecuentemente en tu propio territorio. Y lo principal: no se compran armas al enemigo.

Dicho por don Bartolomé Mitre, político nada industrialista y general que perdió todas sus batallas, el cura Beltrán fue un “matemático, físico y químico, artillero, relojero, pirotécnico, dibujante, herrero, carpintero”. Fue tal su influencia que aún hoy, sin ya casi nuestra principal industria mayor, la fierrera, el día de su nacimiento se conmemora el día del metalúrgico. Beltrán fue una especie de INVAP resumido en una sola y escueta persona.

Restituir el proyecto SARA sería poder sostener guerras largas sin ayuda ajena, sobre todo en RRHH calificados en sistemas de navegación, sensores y aviopartes.

Es algo que al parecer hoy no logra hacer Ucrania, aunque en 2022 tenía el puesto número 14 entre los países exportadores de armas. Los ucranianos no están perdiendo por cobardes o por pocos, o porque las tácticas rusas sean geniales. Están perdiendo porque los rusos fabrican cada vez más su propio armamento, y la OTAN, no. Europa Occidental depende en más o menos un 65% de armas y componentes fabricados en EEUU. Eso incluye a las anomalías con marcas propias de cazas supersónicos, como Suecia con su Gripen y Francia con sus Rafale.

Para el caso, si la cosa se pudre a nivel global, Italia e Israel tampoco logran zafar solos en esto del armamento propio, con sus Falco y sus Heron tan cautivos de aviónica británica o estadounidense a bordo. Tendrían que aprender rápidamente chino y ruso, para ver qué logran salvar de la inundación. ¿Y estos van a ser nuestros proveedores?

¿Nos van a dar clases de tango, además?

Daniel E. Arias

En AgendAR hemos publicado mucho sobre drones, el arma más característica de las guerras en este siglo XXI. Acercamos 8 de estos artículos aquí.

El ministro surcoreano de Industria y Energía, Ahn Duk-geun. Foto: Reuters/Nathan Howard.

El ministro surcoreano de Industria y Energía, Ahn Duk-geun. Foto: Reuters/Nathan Howard.

FAdeA está en la etapa final de fabricación del IA-100, una aeronave de entrenamiento que despertó interés en países de la región.

FAdeA está en la etapa final de fabricación del IA-100, una aeronave de entrenamiento que despertó interés en países de la región.