En su discurso del primer aniversario de gobierno, el presidente Javier Milei analizó su gestión hasta el momento y afirmó que el Poder Ejecutivo no debe dormirse en los laureles. En este sentido, anunció nuevas medidas, las cuales serán oficializadas más adelante.

“Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más unicornios tecnológicos per cápita de la región. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en Inteligencia Artificial (IA). Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. De hecho, no es casualidad que las mayores empresas del mundo estén evaluando proyectos en el país”, expresó el mandatario.

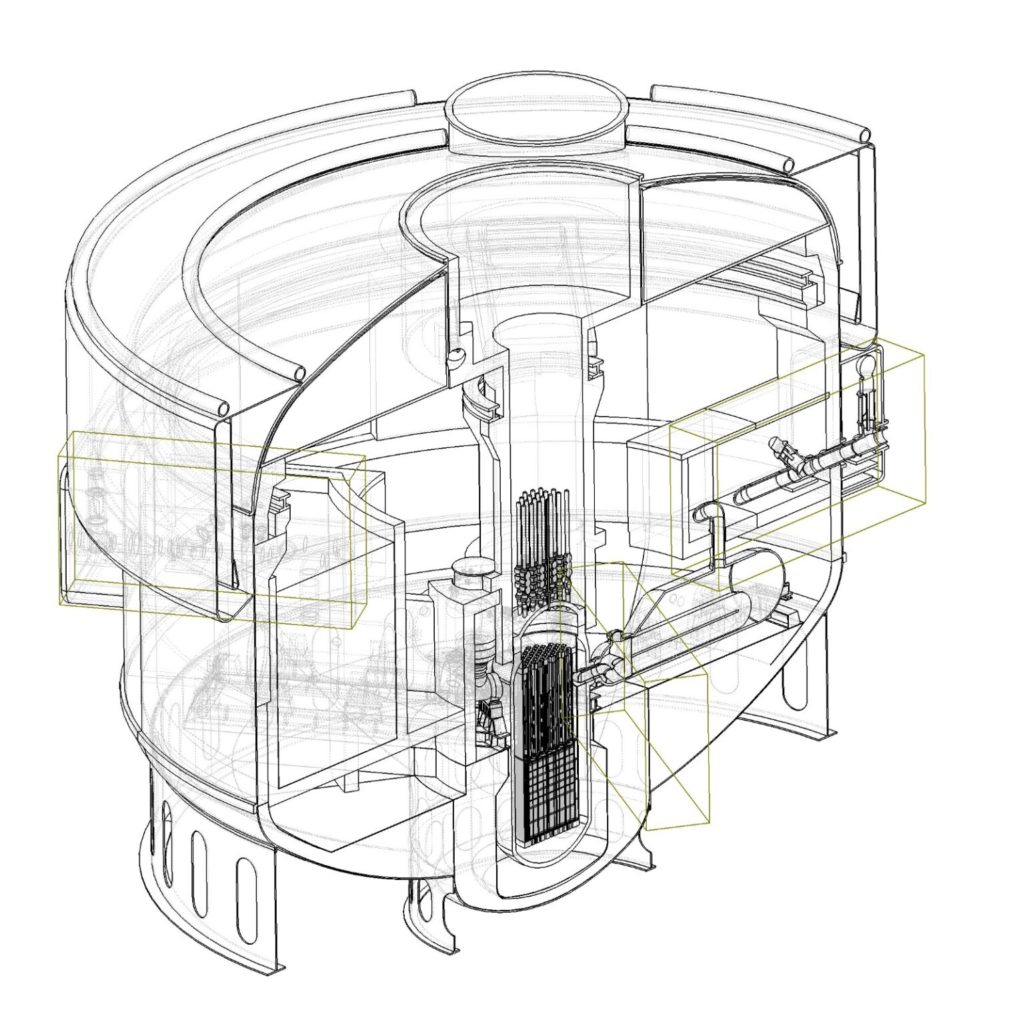

Luego, comunicó: “Lo interesante es que el aumento de demanda de energía que implica la Inteligencia Artificial va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”.

El plan será presentado en los próximos días por Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente de la Argentina, quien, en palabras del Presidente, “podrá, una vez más, a la vanguardia en la materia”. Si bien la medida aún no fue oficializada, tanto Milei como el físico compartieron en sus redes sociales el probable logo para el Plan Nuclear Argentino, el cual fue diseñado por el artista Nik, creador del personaje Gaturro.

ooooo

OPINIÓN DE AGENDAR:

Este plan nuclear de Milei pasará a la historia como el de Gaturro, esa copia de Garfield truchada por Nik. Es un verso de punta a punta.

Ante todo, Milei es el sexto presidente de la Nación en interrumpir el desarrollo y construcción del primer SMR (Small Modular Reactor) presentado en la historia, que es el CAREM. Efectivamente, fue exhibido con retroproyector de filminas (¿se acuerdan?) por la CNEA en un congreso de energía nuclear en Perú en 1984.

Desde entonces, el único gobierno nacional que puso plata y cabeza en este proyecto fue el de CFK a partir de 2006, y en ambos ítems, fue «too little and too late» para un proyecto de bandera. De otro modo, la obra estaría terminada y en línea. Dicho sea de paso, con nombre y apellido, la frenaron pasiva y activamente los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem 1.0 y 2.0, De la Rúa, Duhalde, Mauricio Macri y obviamente, Javier Milei.

Como quien dice, después del Gato, Gaturro.

¿Y este coso viene a vendernos el concepto de SMR? Papá, le estás vendiendo pólvora a los chinos. Se inventó aquí.

En todos los años que pasaron desde 1984, el CAREM avanzó únicamente por la emperrada voluntad de la CNEA, de INVAP y también de NA-SA en dirección de obra. Lo cortejaron un estado nación (Turquía, para asociarse entre pares) y dos multinacionales nucleares en tiempos de De la Rúa (Hitachi y Kaeri).

Como idea demasiado buena en una institución donde casi nadie llega a fin de mes, inevitablemente, fue copiado, y no solo una vez, ni tampoco por hackeo informático reciente. Generó cantidad de copias, algunas de ellas clones, en diversos países. Una de ellas (el SMART coreano) llegó a un prototipo en línea bastante potente (100 MWe). En 2017 Arabia Saudí quiso comprar 18 SMARTs para dar electricidad a otras tantas plantas costeras de desalinización de agua marina.

Pero luego los Saudíes clavaron el freno. En cuanto a los coreanos prefieren construir y exportar centrales de 1400 MWe, que son un mercado que no hace falta inventar.

Es que de SMR teóricos está lleno el planeta. El más concreto es un diseño experimental chino de 4ta generación, ya operativo. Consta inicialmente de dos centralitas gemelas cuyo combustible son pequeñas bolitas de óxidos de uranio blindadas en grafito. Esta especie de pelotero es refrigerado por gas, y sus temperaturas de trabajo son muy altas, por lo cual también lo es su eficiencia para transformar calor en electricidad. Se lo llama Shidaowan, rinde 210 MWe, y se le iran agregando más módulos dobles hasta llegar a 1050 MWe. Bienvenidos para ahorrar carbón en el frío norte de China, casi frente al paralelo 38 que divide las dos Coreas.

Nuestro CAREM es mucho menos experimental que el Shidaowan, y califica como un 3ra generación plus. Por su enfriamiento a agua, algo que existe desde los años ’50, debería tener más mercado potencial. Es que el mundo nuclear es sensatamente miedoso y prefiere las evoluciones a las revoluciones, especialmente en países primerizos en la materia.

Los chinos lo saben y tienen un reactor de agua presurizada muy parecido al CAREM, sólo que con una bomba de agua externa al recipiente de presión, el Linglong, también. Es un tercera plus, con seguridad pasiva e inherente, circulación básicamente natural, y entra en operaciones en 2026. No es imposible que el CAREM comercial, que todavía no existe salvo en planos tentativos, tenga una ingeniería básica parecida.

Podríamos haber primerado a los chinos. Todavía estamos en carrera, y en el pelotón de punta.

Las copias yanquis más burdas y robadas del CAREM son, en el mejor de los casos, márketing y humo, y en el peor, programas de computadora. Nada tangible. A lo sumo ingeniería básica, quizás de detalle, tal vez con algún licenciamiento. Mención aparte para el caso de NuScale, una copia quizás MEJORADA (en mi estimación) del CAREM. Detrás del NuScale había U$ 10.000 millones federales, empresas de ingeniería privadas con plata, universidades y laboratorios de física estatales a disposición, y hasta un gran cliente de la electricidad, UAMPS, distribuidora en 5 estados del Far West, con contrato de compra firmado.

Pero el NuScale, en la peor tradición estadounidense, fue también una enorme humareda de márketing: folletería, power points, giras mundiales a todo culo, canapés de caviar, champagne, embajadores, presidentes, gente fina y 11 MOUs, memorandos de intencion de compra de otros tantos estados-nación. Y tanto papelito firmado por tanto personajón no es vinculante, y hoy vale menos que la tinta, todavía fresca, de la firma.

Y eso porque NuScale murió en 2023 sin haber nacido. Capotó por sobrecostos sin haber siquiera cavado cimientos.

¿Por qué? Porque básicamente la capacidad de construcción nuclear de EEUU está tratando de revivir en terapia intensiva y a paletazos federales. Pero no logra resucitar por una cuestión de RRHH jubilados o muertos de pura vejez durante 4 décadas de masturbaciones petro-ecologistas. La ingeniería nuclear de diseño yanqui todavía está viva, pero la de montaje y obra está más muerta que los faraones. Hay 4 otras copias yanquis del CAREM que no vale la pena mencionar, son puros planos.

Lectores míos, en EEUU, por desinterés de inversores y la evaporación de los laburantes calificados, un diseño excelente como el AP-1000 de Westinghouse tardó 3 veces lo estipulado en construirse, y costó 4 veces el precio pactado. Y eso porque cada soldadura mal hecha debía rehacerse dos y también tres veces hasta pasar una inspección. No es lo mismo un soldador nuclear de superaleaciones que un pegafierros de astillero o de obra civil, lectores. Y así se fundieron Westinghouse, la que inventó las centrales refrigeradas a agua común BUENAS, las PWR, y General Electric, la que inventó las malas, las BWR (hay 4 pruebas de esto último en Fukushima, Japón).

El CAREM es, a su modo, una PWR diminuta, muy simplificada, con seguridad inherente, capaz de fabricarse en serie en diversas plantas, y viajar despiezada a destino en barco, en tren, en camiones, para montarse rápido y bien, de a uno o dos módulos por vez. La central completa tiene 4 módulos de circulación natural, puramente convectiva. No hay bombas que se puedan romper, o de las cuales haya que tener dos o tres más de respaldo, ni generadores diésel para activarlas. Con todos los módulos en línea llega a entre 400 o 500 MWe, pero empieza a trabajar y facturar con un módulo solo, de 100 o 125 MWe según si hablás con la CNEA o INVAP. Se va pagando sola.

El módulo de 32 MWe que está juntando polvo y olvido en obra, al lado de las Atuchas 1 y 2, es de demostración tecnológica, un pre-prototipo. Para llegar al módulo comercial de 100 o 125 MWe nos falta tomar bastante sopa de rediseños de la pieza más cara, el recipiente de presión. Y no es imposible que haya que adosarle al menos UNA bomba externa de agua para el arranque, como aquí suponemos tiene el Linglong chino, aunque después de arrancar se refrigere solo.

El CAREM 32 servirá para tres cosas: validar el concepto de una central que se refrigera sin bombas, sólo por convección natural, y que sus generadores de vapor, bastante innovadores, soporten las vibraciones y radiación del núcleo. Como todo el circuito primario de refrigeración y parte del secundario están adentro del recipiente de presión, el ambiente es físicamente complicado. Para nuestro nivel de ingeniería, éste es nuestro Aconcagua, como dice Diego Hurtado de Mendoza, físico, historiador de la ciencia y ex vicepresidente de la CNEA.

La otra cosa para la cual servirá el modulo de 32 MW es para showroom. Si funciona bien, pintarán compradores y o socios. Lo sabemos porque en 1988 lo quiso comprar Turquía, y eso que el concepto de central modular aquel año era una idea loca argentina, y nosotros no teníamos siquiera un prototipo. Todo el parlamento turco, sin abstenciones, votó a favor del proyecto: era chico para el consumo eléctrico turco, pero ideal para vender en una cartera de 30 clientes de la industria turca en Medio Oriente, Lejano Oriente, Oceanía y África.

El negocio capotó en 1993, tras 3 años de destrato a la TAEK por parte del gobierno argentino, y porque como guinda en la punta del helado, se les dijo a los turcos que la Argentina no pondría un mango, y que la parte «para la corona era del 30%». Menem lo hizo. Los turcos se fueron con un portazo. En un par de embajadas cercanas a los bosques de Palermo se oían las carcajadas.

Si el CAREM 32 MW funciona bien, repito, pintarán compradores y socios. En 1986 la CNEA e INVAP hicieron del modestísimo RA-6 de Bariloche un showroom, y hoy INVAP es el mayor proveedor mundial de reactores multipropósito. Estos producen desde RRHH a radioisótopos médicos o silicio irradiado para microelectrónica, pero cero electricidad, aunque los últimos que vendimos tenían potencias térmicas importantes. Le vendimos de estos a Perú (dos), a Argelia, a Egipto, a Australia, a Holanda, a Arabia Saudita, y próximamente a Uganda.

No es inevitable triunfar si tenés un showroom, pero si no lo tenés estás fuera de carrera.

El planeta entero habla y habla de SMRs desde hace dos décadas, pero detrás de los chinos, somos casi los únicos que tienen una obra material, que con un gobierno menos vendido podría estar en línea en 3 años más, con toda la furia.

Pero desde 2006, cuando se excavaron los cimientos, no se termina jamás gracias a las zancadillas de ese par de embajadas y sus múltiples agentes locales. De la inacabable runfla que vino tratando de destruir el Programa Nuclear Argentino, Milei es apenas un anecdótico y tardío aprendiz.

Eso no lo hace menos peligroso que los anteriores. Es que la CNEA está perdiendo RRHH de primera calidad a espuertas, todo a fuerza de salarios miserables en los pocos años buenos, y de lo mismo y proyectos cajoneados en los malos. En criollo, toda vez que pinta un primate o un cobarde en la Rosada. A comienzos de 2024, mientras el cosplay de la política nos obsequiaba este mono producido como león y la obra se detenía por enésima vez «porque falta plata», la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nos tiró un centro.

La NEA barajó los alrededor de ochenta proyectos de SMR de diversos países, descartó un tercio y comparó entre sí los 56 menos irreales. El análisis se enfocó en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM hoy figura entre los cuatro primeros del mundo según una puntuación mutiaxial, que mide avances en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos.

Este espaldarazo académico y la obra, avanzada a un 70% en lo civil, le costó 40 años de penurias al mayor y mejor elenco de ingenieros nucleares del Hemisferio Sur: los nuestros. Formados por 74 años de investigación pura y aplicada.

¿En qué consiste el Programa Nuclear de Milei? En la ingeniería equivocada para el propósito equivocado.

La ingeniería va a venir sí o sí de los EEUU. En 2022, con la obra avanzando por primera vez desde 2015, se cayó «pa’ ver» doña Anne Ganser, alta manyaorejas del Secretario de Estado de Joe Biden, James Blinken. La tía Anne estaba llena de buenos consejos: el CAREM le parecía precioso, pero… ¿por qué no asociar a EEUU a ese proyecto?

Aquí se nos pararon los pelos de punta. Si lo compran los johnnies, es para cerrarlo. Somos rivales y según vienen las cosas, los estamos ventajeando.

Pero Ganser lo pensó mejor y añadió que éste un país tan lleno de gente capaz… ¿y por qué no nos asociamos a alguno de los proyectos SMR de los EEUU? «Nos quieren encajar algunas de sus bostas interminables, seguramente el NuScale», pensé. Lo dicho, la señora se vino para enseñarnos, por pago, a preparar el mate. Y aquí sobran colonizados mentales capaces de tirarse de palomita sobre cualquier acuerdo basura. Los chinos compraron patentes nucleares estadounidenses y, a fuerza de mejorarlas e inventar otras cosas, ya las dejaron muy atrás.

Superaron largamente su «Siglo de la Humillación», nosotros no.

Bueno, NuScale capotó, pero EEUU tiene otros cuatro proyectos imaginarios casi fotocopiados del CAREM, y otro enteramente divergente, un BWE de General Electric e Hitachi. Asociarse con cualquiera de ellos, y con la capacidad actual de obra y de gestión nuclear de los EEUU es como bajarse del pony y subirse a un caballo pura sangre. Muerto sin nacer, pero muy pura sangre, ojo.

Mucho me temo que la opcion de Milei vaya a ser el BWXT de General Electric, central de agua hirviente, idea vieja y mala (preguntá en Fukushima). El State Department se los quiere encajar a todos sus rivales nucleares en el campo nucleoeléctrico, especialmente a los que tienen tecnologías propias y mejoras, como Canadá y la Argentina, con gobiernos que se bajan los lienzos con facilidad.

No es imposible que el amor secreto de Milei sea otra máquina, el reactor refrigerado a sodio líquido de Bill Gates, que el menos inició excavación. Gates incluso pudo sacarse una foto empuñando una pala. Momento histórico.

Por eso, el Plan Nuclear Gaturro parte de la máquina incorrecta. Tenemos las nuestras, y tienen la virtud de la existencia material.

Las nuestras son dos.

Las más evidentes, por probadas, son las centrales de uranio natural y agua enriquecida CANDU. Históricamente fueron las primeras máquinas modulares del mundo cuando eso no estaba de moda. Todas las CANDU del mundo están hechas con los mismos caños para toda potencia posible entre los 220 y los 1000 MW. Usan los mismos elementos combustibles y los pueden intercambiar entre sí.

Las CANDU funcionaron joya en 7 países, incluida la cordobesa de Embalse. Jamás ocurrió un accidente «de tapa de diario» en una CANDU desde 1962 hasta hoy, y eso incluye a sus muchas copias indias NPCIL. Embalse, una CANDU setentista, es la mejor máquina eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión, por segura, disponible y confiable. Tenemos la licencia para fabricarla N veces en el país sin pagar un dolar, porque la tecnología fue legítimamente comprada a Canadá hace 50 años.

Como eso no gustó en Washington, logró retrasar la obra 4 años a fuerza de tackles, pero la hicimos. Eso sí, seguimos teniendo una sola.

La otra central que tenemos, y hay que probar que es buena, y es la única exportable porque la tecnología no se la compramos a nadie, es el CAREM.

A ésta el State Department le tiene más miedo. Después de todo, tras mostrar el RA-6, INVAP sacó a los fabricantes estadounidenses del ring por knock out. Desaparecieron del mercado de los reactores multipropósito. Desde 2000 en adelante, si en la licitación pinta INVAP, ni se presentan. Tienen mala oferta, precios peores, y lo saben. A los canadienses en materia de centrales de potencia sus vecinos del sur los vienen corriendo con la vaina, convenciéndolos lentamente de que su tecnología de centrales, la mejor del mundo PWR, es mala. Pero nosotros hemos sido (a veces, muy pocas) más de mandarlos al carajo.

La otra cosa aborrecible del Plan Nuclear de Gaturro es la finalidad.

Un Data Center para «fabricar» criptomonedas puede consumir fácilmente toda la potencia nuclear instalada en Argentina desde 1974 a 2014, unos 1700 MW repartidos en tres centrales. ¿Algún argentino puede vivir sin criptomonedas de Elon Musk? Sí, más de 45 millones. ¿Alguno puede vivir sin agua potable? Ninguno. ¿Alguna ciudad argentina puede crecer en industria y población sin electricidad firme, de base, la que está disponible incluso cuando no sopla el viento, o es de noche? Ninguna.

Pero en lugar de usar un CAREM o un CANDU chico para desalinizar agua de mar en las ciudades donde falta agua potable (Comodoro Rivadavia, Madryn, Trelew, Puerto Deseado, y sigue la lista), Milei quiere un diseño americano para hacer «minería de criptomonedas». Eso lo vende como transformar a la Argentina en una meca de la Inteligencia Artificial, la IA.

Pero la supuesta meca es más bien un moco: no generará un comino de trabajo legítimo calificado: los planos, los componentes electrónicos y la construcción del Data Center te los pone Musk, y te los cobra, y el Data da trabajo fijo a quizás un centenar de personas, entre informáticos, administrativos, técnicos en refrigeración y software, y personal de maestranza. Mayoría de argentinos en maestranza, es de cajón.

El mayor y mejor Data Center del país, el de ARSAT, consume 7 MW eléctricos las 24 horas sólo en refrigeración. Pero la energía y el agua no se desperdician, es el centro operativo de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), gracias a la cual el país tiene Internet y los celulares y computadoras logran conectarse. Antes de la entrada en línea de la REFEFO, alrededor de 2013, los celulares en Argentina eran tan comunicativos como los adoquines, ¿recuerda?

Los Data que se quiere traer aquí Elon Musk van a usar electricidad que debería usarse en producir agua potable. O trabajo industrial elecrointensivo y REAL en vidrio, cemento, acero, papel, química, bienes tangibles. Cualquier Data de minería que nos planten va a consumir un ancho de banda como no lo tiene ni la REFEFO, con sus 40.000 km. de fibra óptica de 200 megabytes en todo el país. En realidad, la va a hacer colapsar.

Pero no importa, Elon Musk te pone la conectividad con su red satelital SatLink. Y te la cobra, of course. Barrerle los pasillos a Elon para que haga una buena minería de criptomonedas nos va a salir bastante moneda real.

Más que un «hub» de la Inteligencia Artificial, como predice con total seguridad don Marcos Galperín, esto promete ser un enclave de la Imbecilidad Política. Perdón por las mayúsculas, se justifican.

Es muy notable el parecido conceptual entre este aborto de Programa Nuclear con lo que hizo Macri con nuestros tres fabricantes argentinos de grandes molinos de electricidad eólica. En 2016 Macri liberó la importación de molinos y dió subsidios escalofriantes a todos los fabricantes europeos y americanos. Tenemos 3202 megavatios instalados de electricidad intermitente e impredecible, la peor, que generaron mucho trabajo calificado y bien pago… en la UE y los EEUU.

A cambio de ello, tres fabricantes argentinos legítimos con tecnología propia idos a la goma (IMPSA, NGR e INVAP). Lo único que pone la Argentina en todo negocio es el viento, y deuda externa prolongada a pagar a bancos y fugadores locales.

«Simili modo», lo único que pone la Argentina en el Programa Nuclear de Gaturro es geografía: el frío patagónico para bajar gastos de refrigeración, y cantidades ingentes de agua potable para enfriar los racks. Éste es un recurso que en esa ecorregión, particularmente la estepa y la costa, es muy escaso.

El complejo urbano petrolero interprovincial Comodoro Rivadavia-RadaTilly-Caleta Olivia, con 500.000 habitantes sumados, tiene cortes de agua aleatorios, de un día por medio a un mes entero, según trepa el termómetro. A esta megalópolis dispersa en dos provincias no le alcanzó con vaciar enteramente el Lago Colhué Huapi, hoy un arenal, y estar agotando bastante rápido el Musters, mucho más profundo: este complejo urbano a lo largo de la Ruta Nacional 3 sigue sin agua.

Con este techo, el día del arquero va a poder tener alguna industria electrointensiva que genere capacitación, como acero, aluminio, vidrio, cemento, petroquímica.

No nos sobra nada: ni RRHH nucleares, ni electricidad de base, ni agua. La deuda de capacidad instalada de base, es decir la falta de nuevas centrales hidroeléctricas, nucleares y de gas a ciclos combinados, acumuló unos 18.000 MW en los últimos 10 años. Eso con una red eléctrica con 41.000 MW instalados tan teóricos, y en un estado tan malo, que cuando acontece un verano feroz y los consumidores piden a gritos 32.000 MWe de potencia disponible, el sistema entra en apagón.

En el país de «no tengo nada» vamos a crear islas eléctricas privadas para fabricar un sistema de atesoramiento para niños ricos y billonarios como Musk, ese muchacho bueno que salva todos los días el planeta y nos llevará a Marte. Eso, tras tirar a la basura 74 años de investigación y desarrollo propios en el área nuclear. 74 años de formación de RRHH, y 40 años de exportaciones de tecnología.

Hay que ser un tremendo hdlrmp, para usar una expresión libertaria.

Perdón, me olvidaba: «¡Carajo!».

Daniel E. Arias