- Aunque la superficie implantada del cereal se mantuvo, quienes lo producen son cada vez menos.

- Un estudio de la FAUBA señaló al alto costo del abastecimiento de agua como uno de los principales motores del cambio.

Un informe de la FAUBA sobre el cultivo del arroz en la Argentina

El gobernador de Catamarca esta en China por una nueva inversio en litio

La agenda en China

la agenda del gobernador de Catamarca en China tendrá una serie de encuentros con empresarios en el área de Alta Tecnología de Fuzhou y con las autoridades provinciales de Fujian y de Municipalidad de Longyan, donde firmará un memorandum de entendimiento (MOU) de cooperación. Jalil está acompañado por el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el presidente de YPF Litio y de Y-TEC, Roberto Salvarezza. En el encuentro de febrero pasado en Olivos, «se habló sobre nuevas inversiones para industrializar el litio y la posibilidad de mejorar la logística a través del Paso de San Francisco para facilitar la exportación de la producción utilizando los puertos de aguas profundas del Océano Pacífico», indicaron desde la oficina en China de Vaca Narvaja. Asimismo, el gobernador Jalil organizó una delegación de autoridades provinciales (integrada por intendentes, diputados provinciales, empresarios y ministros provinciales) que irán de recorrido en paralelo. Su objetivo será, con agenda propia, potenciar la actividad turística en Catamarca.Potenciar el litio

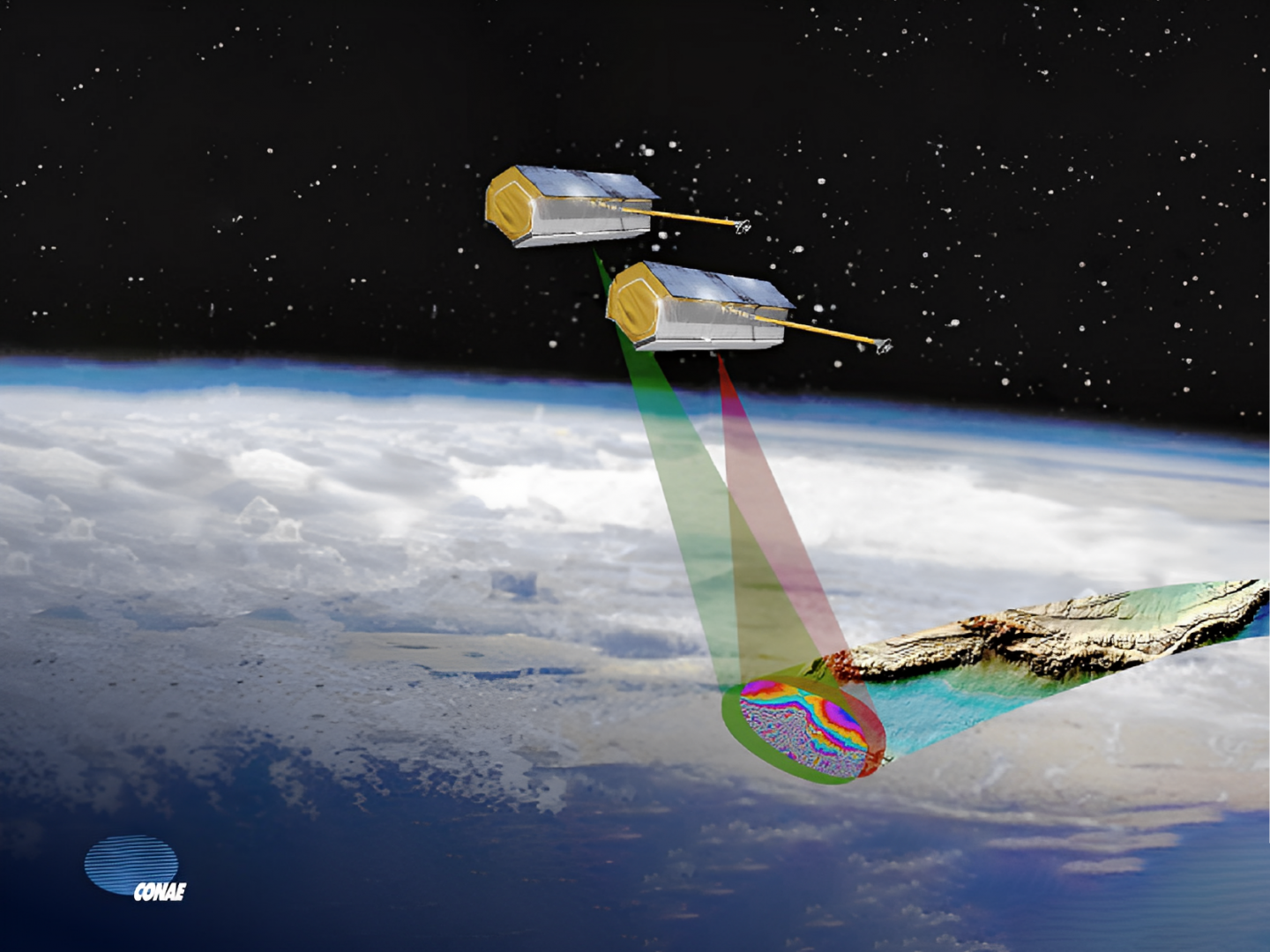

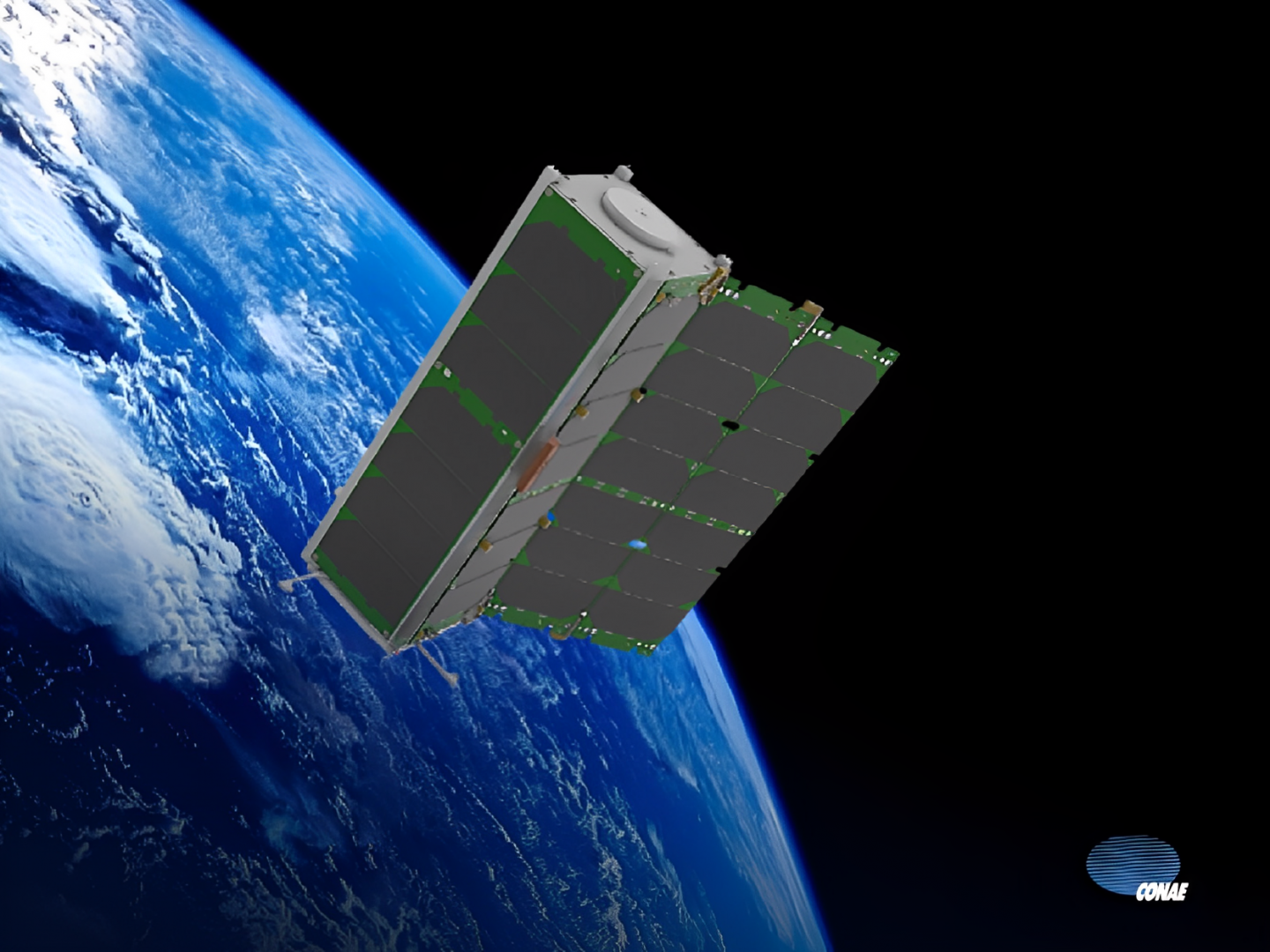

China es uno de los países que más presupuesto exploratorio destina a proyectos mineros argentinos, a través de empresas como Shandong Gold, Tibet Summit, Ganfeng Lithium y Zijin Mining. Seis dresponden a litio: Tres Quebradas ye las nueve iniciativas en marcha cora Lagun Verde, en Catamarca; Cauchari y La Providencia en Jujuy; y Mariana y Centenario Ratones, en Salta. La embajada en China agregó que se analiza impulsar la ampliación de las inversiones de los seis proyectos en marcha, lo que podría significar exportaciones por más de US$ 6.000 millones para fines de este año. Las iniciativas van en coincidencia con la misión minera del Plan Argentina Productiva 2030, para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, presentado esta semana por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, como así también por las iniciativas de la Mesa del Litio, que conforman los gobiernos provinciales con actividad minera.ALOFT: La CONEA pone en practica los «enjambres» de satelites

Hablan las Pymes: «La inflación está destrozando nuestras esperanzas y sueños»

Lo leí en NOVA Bonaerense: El presidente del CEPBA dijo que "es una cuestión de Estado la guerra contra la inflación" – t.co/YZNismygpg

— Guillermo Siro (@PCepba) March 29, 2023

Pablo Cervi: «La PIAP tiene futuro en la producción de fertilizante»

Los precios del petróleo ante la crisis financiera internacional

Precios estables para el petróleo

Los precios del petróleo se han moderado desde los máximos vistos en 2022. Las expectativas de enfriamiento de la economía generadas por el ciclo de suba de tasas de la Reserva Federal (FED) de los EE.UU. influyeron en parte en esa moderación. La pregunta es cuánto se verán afectados los precios internacionales del crudo si el enfriamiento se convierte en una recesión. Parte de la respuesta se encuentra analizando los fundamentos del mercado petrolero. Para la consultora PwC los precios se mantendrán estables a corto y mediano plazo. Así surge del último “Oil & Gas benchmarking”, un relevamiento de las expectativas de precios de los hidrocarburos que la consultora realiza entre distintos brokers relacionados con la industria. El último reporte indica un precio medio del barril Brent de US$ 91 en 2023 y US$ 81 en 2024. Para el barril WTI el precio medio relevado es de US$ 86 este año y US$ 76,5 en 2024. “Todos los stakeholders relacionados con la industria están viendo precios en el mediano y largo plazo por encima de los 80 dólares”, señaló Ezequiel Mirazón, socio a cargo de Energía en PwC. “Es un precio razonable para todos. Para las empresas privadas, para los países productores de la OPEP, para los consumidores, para las empresas de servicios, para la industria petrolera. Todos los stakeholders se han acomodado a un valor que parecería que es razonable para todos”, añadió.Fundamentos

Entre los fundamentos para el sostenimiento de los precios figuran la mejora de los parámetros de la oferta y demanda de petróleo, los recortes de oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la reducción de la producción por parte de Rusia a raíz de las sanciones derivadas del conflicto bélico con Ucrania y el aumento sostenido de la demanda de países como India y China, según el reporte de la consultora estadounidense. El informe destaca que tanto China como India, que son los principales importadores de petróleo, han recuperado los volúmenes de consumo luego del derrumbe de 2020. Esto, sumado a los reportes que avalan el hecho de que el consumo se incrementará en los próximos años, al punto de mantenerse en 101 millones de barriles diarios o incrementarse a 102 millones, hace prever un panorama positivo para el mercado petrolero. Además la OPEP+ ratifica su postura de mantener su producción limitada entre los 45 millones de barriles por día, lo que deriva en una estabilidad prolongada de los precios de cara a los próximos años. “Los precios están afectados por la coyuntura. Hay volatilidad en los precios este año con respecto a cómo inició el año. Es una volatilidad razonable en el contexto de una inflación volando cerca de los dos dígitos, de turbulencias con algunos bancos. En este contexto la industria energética se ha defendido bastante bien”, señaló Mirazón sobre el contexto. Por otro lado, las políticas de transición energética no tendrían un impacto significativo sobre la demanda y los precios de los hidrocarburos en el corto plazo. “Esta muy en boga la transición energética. Lo que muestra este informe es que los precios del petróleo van a estar fuertes en los próximos años”, dijo Mirazón.Nicolás Deza

El precio de la soja subió por las bajas existencias en EE.UU.

El valor de la soja subió el viernes un 2,1% en la Bolsa de Chicago, donde el ajuste de la posición mayo de la oleaginosa trepó de 541,79 a 553,18 dólares por tonelada, y completó la semana con una mejora del 5,4% frente a los 524,79 dólares vigentes el viernes anterior.

Entre las razones que posibilitaron la mejora –la semana anterior concluyó con una baja del 3,9%– se destacaron dos informes publicados el viernes por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) sobre existencias trimestrales y sobre las perspectivas de siembras para la campaña 2023/2024.

Lo más valioso para la evolución de los precios estuvo en el primero de esos trabajos, donde el organismo relevó las existencias estadounidenses de soja al 1° de marzo en 45,86 millones de toneladas, un 12,8% por debajo del volumen de igual momento de 2022, de 52,58 millones de toneladas, y también debajo de los 47,41 millones esperados en promedio por los operadores.

En el segundo reporte el USDA proyectó la siembra de soja estadounidense –se inicia a mediados de abril– en 35,41 millones de hectáreas, por debajo de los 35,71 millones estimados por los privados, pero sin cambios respecto del área cubierta en la campaña 2022/2023. Cabe recordar que, a fines de febrero pasado, durante su Foro Anual, el organismo ya había anticipado el dato que confirmó hoy. En esa ocasión, además, pronosticó un rinde promedio nacional de 34,97 quintales por hectárea y un volumen para la nueva cosecha de 122,74 millones de toneladas, datos superiores a los 33,29 quintales y a los 116,38 millones de toneladas del ciclo agrícola anterior.

Brecha entre campañas

Relacionado con esa chance de que la producción estadounidense crezca, aunque sea levemente, pero también con un ritmo de exportaciones de Brasil que se prevé muy ágil gracias a la cosecha récord que está levantando actualmente y a la previsión meteorológica que augura el fin del ciclo de La Niña que afectó el hemisferio Sur durante tres años seguidos, y que dejó como corolario la reducción casi a la mitad la oferta argentina, los precios de la soja en Chicago dejan expuesta una brecha importante entre las posiciones cercanas y las correspondientes a la campaña 2023/2024.

En efecto, hoy la posición noviembre de la soja, que marca la entrada formal de la nueva cosecha estadounidense, subió un 1,2% y cerró con un ajuste de 484,92 dólares por tonelada, 68,26 dólares por debajo del valor del contrato mayo.

Para complementar esta situación, marzo aportó en Chicago un alza del 1,8% para la posición mayo, tras variar de 543,44 a 553,18 dólares por tonelada, mientras que para noviembre dejó un quebranto del 2%, luego de pasar de 495,03 a los 484,92 dólares de hoy.

Por último, en la firmeza semanal de los precios de la soja estadounidense también tuvieron que ver al aumento del valor del petróleo, que saltó un 9,3%, de 69,20 a 75,64 dólares por barril, y la apreciación del real frente al dólar, que resultó del 3,4%, al pasar la paridad de 5,2475 a 5,0678. Este movimiento de las monedas implica una pérdida de competitividad para las exportaciones de Brasil y les resta estímulo a los productores para desprenderse de sus granos.

Mercado desierto en Rosario

Tras la confirmación de que habrá una versión 3 del dólar soja, y en la espera de los detalles de su implementación que el Gobierno difundirá el lunes, el mercado argentino para la oleaginosa disponible hoy quedó desierto. Así lo indicó la Bolsa de Comercio de Rosario, que en su informe diario señaló que “no se registraron ofrecimientos abiertos de compra por parte del sector industrial”. Fuentes privadas relevaron propuestas de las fábricas de 70.500 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario, sin cambios respecto de ayer.

En el Matba Rofex las posiciones abril y mayo de la soja mostraron alzas de US$3,20 y de 1,50, al cerrar con ajustes de 363,20 y de 370 dólares por tonelada. En el balance semanal, y en contraste con Chicago, estos contratos perdieron un 3,9 y un 0,8% frente a los valores vigentes el jueves 23, de 378 y de 372,90 dólares por tonelada.

La posición julio de la oleaginosa en el mercado de futuros argentino, que quedaría por fuera –de momento– de la nueva versión del dólar soja, hoy subió US$5,50 al terminar la jornada con un precio de 400 dólares por tonelada, mientras que en balance de la semana reflejó una mejora del 4,5% en la comparación con los 382,60 dólares del cierre el segmento comercial precedente.

VENG, la UNSAM y Space Sur: vigilancia satelital para las Fuerzas Armadas

Con el foco puesto en la creciente actividad espacial, VENG S.A., la Universidad de San Martín (UNSAM) y Space Sur presentaron su nuevo proyecto de observación y vigilancia satelital a las Fuerzas Armadas Argentinas. Denominado como “FOCUS”, tiene como fin brindar al Instrumento Militar Nacional capacidades de procesamiento de imágenes satelitales a través de una constelación de microsatélites.

La presentación del Proyecto FOCUS tuvo lugar en el día 29 de marzo, a través de una reunión en la cual participó el Ministro de Defensa de la República Argentina, Jorge Taiana; siendo acompañado el jefe de Gabinete del MinDef, Héctor Mazzei; el subjefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Pedro Girardi, el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial, Roberto Adaro.

Desde las empresas privadas y estatales involucradas, junto a universidades nacionales, destacaron en su presentación a las autoridades ministeriales las posibilidades y potenciales del Proyecto FOCUS. Si bien fueron enumeradas las capacidades que puede brindar a las Fuerzas Armadas, también expresaron el uso dual del sistema, con el fin de brindar servicios de procesamiento y comercialización de imágenes satelitales de alta resolución. Pensado en clientes nacionales, como internacionales, de forma económica y eficiente.

En lo referidos a lo que puede brindar a las Fuerzas Armadas Argentina, el Proyecto FOCUS se presenta como una constelación de microsatélites de diseño y fabricación nacional, equipados con tecnología de observación SAR Banda X de alta resolución.

Los representantes de VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Universidad de San Martín (UNSAM) y la empresa Space Sur, indicaron que: “a partir de este desarrollo las Fuerzas Armadas contarán con una capacidad inédita de observación y vigilancia sobre el territorio argentino (continental y marítimo) con actualizaciones constantes y en un entorno de comunicación cibersegura”.

Agregaron esto: “Este sistema podrá emplearse tanto en operaciones militares, de vigilancia y control de los espacios, de búsqueda y rescate, y de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad en cualquier condición atmosférica y de luminosidad solar, así como de una resolución sub-métrica”.

Comentario de AgendAR: Desde el siglo pasado Conrado Varotto, fundador de la CONAE, viene planificando un futuro de satélites de bajo peso, bajo costo, fácil reposición y «arquitectura segmentada». En castellano derecho, eso significa que las muchas funciones concentradas en los satélites típicos de la CONAE, en general monolíticos y de alto costo, se podían dispersar en constelaciones de satélites mucho más baratos e intercomunicados entre sí. En tiempos de Varotto la CONAE se volvió razonablemente exitosa con satélites monolíticos de observación terrestre, exactamente lo contrario de la arquitectura segmentada. El SAC-C, lanzado en 2000, tenía 11 sensores distintos en una plataforma de apenas 480 kg, y un diseño y un manejo evidentemente buenos: debía durar 5 años en órbita, y aguantó 13. En contraposición, el satélite típico de la NASA tenía a lo sumo 2 sensores, pero con el viento a favor del presupuesto de esa agencia, cruzaba del diseño al lanzamiento en no más de 3 años. La NA-SA, generalmente a cargo del mayor costo desagregado de la misión, el lanzamiento, nos felicitaba por nuestra capacidad de integración. A nosotros que ellos no la necesitaran nos daba bastante envidia… A la CONAE, pese a sus mejores intenciones, los satélites se le volvían monolíticos «en mesa de diseño», donde se eternizaban. La repartición nació pobre y vivió y vive pobre. Por ello, tuvo que ir desarrollando una diplomacia satelital extraña, de salir a reclutar agencias espaciales y universidades extranjeras para que pusieran sus sensores en nuestras plataformas, y de paso algunos morlacos, obvio. Esto, por lógica, obligaba al rediseño tanto eléctrico como de comunicaciones de las plataformas. 11 sensores son al menos 8 o 9 rediseños «da capo al fine», y una misión por década. El punto de inflexión fueron las misiones SAOCOM, de radar en banda L. La CONAE buscó un único socio, la Agenzia Spaziale Italiana (ASI), que dentro del mundo de la Agencia Espacial Europea (ESA) recibía y recibe un trato de pariente pobre. Varotto le hizo a la ASI una propuesta a la que ésta no podía decirle que no: la constelación SIASGE, o Sistema Italo Argentino de Gestión de Emergencias, destinada a prevención y/o control de catástrofes y crisis ambientales, y basada en satélites de radar en órbita polar heliosincrónica baja, de 600 km. de altura. A los ítalos les tocaban los satélites «fáciles», con radar en banda X, y a la CONAE los difíciles (sin comillas), en banda L. Cada cual resolvía su propia ingeniería y sus propios costos. Los resultados, es decir las imágenes, se compartían. ¿Cómo se iba a negar la ASI? Salvo los japoneses, nadie estaba tan loco como para lidiar con satélites tan horrorosamente difíciles de resolver como los dos actuales SAOCOM, con sus pantallas de radar del tamaño de canchas de squash. ¿Para qué meterse en semejante camisa de once varas? Para la CONAE, estaba claro desde el vamos: aunque la banda L de onda de 23 cm. de longitud da imágenes de resolución relativamente baja, tiene la virtud de penetrar el follaje y la tierra y detectar el agua, da igual si superficial o subterránea. Nuestros SAOCOM pueden medir el estado de ríos, lagos, napas y acuíferos, y pronosticar desde sequías e incendios a inundaciones y enfermedades ligadas al agua, como el cólera o las 4 virosis (fiebre amarilla, dengue, chikingunya y zika) transmitidas por el mosquito Aedes aegyptii. Y otras tropicales que se nos vienen al humo, por el recalentamiento climático. Pueden pronosticar el derrumbe de una ladera cubierta de bosque que absorbió demasiada lluvia. O la voladura inminente de un volcán pliniano en la frontera con Chile por cambios altimétricos en la cumbre. Logran determinar el avance de un derrame de petróleo, por río o por mar, sea de día o de noche. No alcanzan a discernir un barco chico, pero sí su estela en el mar, y más aún la de una flota. La banda L recién empieza a mostrar sus capacidades. Es una solución en busca de problemas. Los SAOCOM podrían haber evitado la catastrófica inundación de Santa Fe Capital en 2003, pero estaban en construcción, demorada por la falta de presupuesto. Raro, porque el país estaba resucitando económicamente después del colapso de 2000 a 2002. No era mal momento para darle bola a lo espacial. En 2000, el lanzamiento exitoso del SAC-C fue la única buena noticia que logró dar, como presidente, Fernando de la Rúa, quien -como se evidenció en su insulso discursito y por su ausencia en el sitio de lanzamiento o en el acto en la Estación Terrena Córdoba- no tenía ni idea de para qué servía. Lo mismo pudo decirse entonces de toda nuestra clase política. Pero el campo argentino, por ejemplo, con el SAC-C empezó a consumir por primera vez en su historia imágenes de un satélite argentino, como que había sido diseñado para ese sector productivo. Las cámaras del SAC-C (los expertos las llaman radiómetros) no lograban resolver objetos menores de 100 metros, pero las propiedades rurales en Argentina raramente miden una o dos hectáreas: por lo general van de 100 a las 900.000 que acumula Benetton. Y tener un satélite propio le permite al país apuntar sus cámaras adonde están los problemas del país mientras suceden. No sucede lo mismo con los satélites de la NASA o la ESA. Tienen otras prioridades. Por otra parte, en eso de usar cámaras de baja resolución hubo no poco realismo político, al menos en los ’90. El Reino Unido y los EEUU habrían evitado a todo trance que Argentina tuviera una capacidad de observación óptica capaz de identificar un destructor clase 42 en Port Mare, o determinar cuántos y qué tipo de aviones tenía la RAF en la base de Mount Pleasant, en las islas demasiado famosas. Hoy la alta resolución ha seguido la evolución de sistemas como el GPS: ya no es asunto militar, cualquier satélite comercial la tiene. Con la banda radárica X en los ’90 pasaba lo mismo que con las cámaras ópticas de alta definición: estaba mucho más al alcance tecnológico de Argentina que la L: después de todo, usa antenas más chicas, placas fotovoltaicas menores y baterías menos potentes. Pero esa resolución en radar espacial en los ’90 era cosa de militares. Nadie le iba a objetar a Italia que tuviera este tipo de satélites, dado que «il paese del «bel canto» se abstuvo enérgicamente de hundirle 7 barcos a su Graciosa Majestad en las islas demasiado famosas en 1982. Con nosotros es otra historia. El pacto CONAE-ASI fue tolerado por la OTAN porque era asimétricamente restrictivo: la Argentina no tenía acceso pleno a toda imagen generada por los satélites COSMO-SKYMED italianos, sólo a las carentes de valor militar. Italia, en cambio, no tiene límites para usar las imágenes de los SAOCOM, y en la ASI están encantados con ello, y también con mirar a la ESA, por fin, un poco por sobre el hombro. Por algo en los ’90 no le pudieron decir que no a la propuesta de Varotto. Tardamos, pero cumplimos. Tras dos décadas de avanzar con cuentagotas debido a la permanente inopia de la CONAE, los SAOCOM llegaron al espacio tardísimo, a partir de 2018, con baterías obsoletas y pesadas de níquel-cadmio que ya no existían en el mercado espacial, y una potencia eléctrica acotada a unas 160 imágenes/día. Eran realmente -y son- dos Rastrojeros. Si quisiéramos repetirlos, no conseguiríamos los componentes. Aún así, la información que generan estos Rastrojeros es de un valor impresionante, y máxime por lo escasa. Sólo la JAXA, la agencia espacial académica japonesa, tiene banda L, con el satélite ALOS-DAIICHI-2, que es uno solo. Los países asiáticos bien forrados ya son todos clientes de la CONAE, vía distribuidores. ¿Eso le puede dar suficientes fondos a la CONAE, ahora dirigida por Raúl Kulichevsky, para 2 SAOCOM más, pero livianitos y más potentes? Lo ignoro. También ignoro si frente al éxito comercial y al hecho de que por fin hay dos satélites que vuelven menos «Landsat-dependientes» a los productores rurales y administradores de la Argentina, estos seguirán sin poner un mango en lo espacial criollo. Seríamos muy estúpidos. La CONAE es un hijo tardío de la CNEA, es decir la Comisión Nacional de Energía Atómica, la cuna de la tecnología local realmente alta. Varotto viene de ahí, y mucho antes de fundar la CONAE hizo lo propio con INVAP, la constructora de todos los satélites de la agencia espacial argentina. Jorge Sabato, el verdadero autor intelectual de toda esta movida, en los ’60 escribió junto con el físico Alberto Maiztegui el mejor manual de física de secundaria del país. Carecía de la soporífera solemnidad glacial de otros. Aquel par de volúmenes fue solo una parte de su campaña para educar «a nuestra burguesía chanta», como la llamaba. Dejó la vida en ello. Pero no sin algunos logros. De no haberse muerto en 1983, Sabato hoy diría que hay más mérito para nuestro país en haber puesto en órbita terrestre 2 Rastrojeros que el que tuvo Elon Musk al mandar a órbita solar su autito Tesla Roadster, chiche para niños ricos como él, e inútil incluso en tierra. En cuanto a la ventaja de los radares espaciales contra las cámaras (bueh, radíómetros ópticos) es clarita: no usan la luz del sol para otra cosa que para generar electricidad a bordo. Iluminan la superficie con su propia emisión de microondas, recogen los ecos y mastican matemáticamente esa información hasta sintetizarla en imágenes de calidad visual. De modo que muestran lo que hay de día y de noche, llueva, truene o brille el sol. Si uno tiene una constelación de algunas decenas de estos bichos, y además logra hacerlos baratos y segmentados, su capacidad de observación es casi la de los dioses griegos de la Ilíada, que misteriosamente veían la guerra de Troya como desde el ringside. Pero si además uno puede armar imágenes combinando bandas X y L, su conciencia de qué pasa en el planeta a toda hora y en toda circunstancia se vuelve ya más propia de las teologías monoteístas. Hacia allá vamos. De modo que cuando uno se entera de que VENG, una empresa fundada por la CONAE que trata de seguir el modelo de INVAP ahora planifica radares en banda X, y nada menos que con una universidad pública con un potente perfil científico como la UNSAM y con el Ministerio de Defensa como respaldo, hay que descorchar cerveza. Una IPA artesanal, mínimo. Bienvenida también Space Sur a este consorcio. Es una empresa privada «de garage», que nació haciendo aplicaciones informáticas para uso e interpretación de información óptica y ahora radárica generada por satélites. Empezó en 2006 y no le debe estar yendo mal, porque con el impulso de los SAOCOM y la banda L, está abriendo su primera cabecera de playa en Europa. El champagne en AgendAR lo reservamos para cuando este consorcio llamado FOCUS logre construir el prototipo de una constelación inicial de arquitectura segmentada con radar en banda X, aunque se trate de pocos aparatos. Y nos anotamos con un cajón de Rutini para cuando logren ponerla en órbita, aunque todavía no sea con un cohete Tronador hecho por VENG. Cuando llegue el primer despliegue orbital de los FOCUS, ése va a ser un acto, para decirlo en dos palabras, de «Varottismo explícito». Tratamos deliberadamente de no usar palabras demasiado grossas como «patriotismo», que bajan la credibilidad. Pero bueno, el lector sabrá entender. Daniel E. AriasAgunstín Rossi informa sobre el proyecto de acuerdo Mercosur-UE: Señala grandes perjuicios

Pérdidas millonarias

Entre las medidas mencionadas como «unilaterales» se mencionó el denominado «Pacto Verde», un paquete regulatorio por el que la UE busca implementar reformas en aspectos como la energía, el uso del suelo, la deforestación y las emisiones, entre otros, que al entender del Mercosur «podrían afectar las concesiones ya negociadas en el Acuerdo». Estas regulaciones con nuevas exigencias, que se aplicarán a las empresas de los países miembros de la UE, también impactarán al resto de los proveedores extra UE, incluidas las empresas del Mercosur, según la advertencia lanzada desde Buenos Aires. Un ejemplo concreto del impacto del «Pacto Verde» sobre las exportaciones al mercado europeo es el del biodiesel argentino. «De aprobarse la regulación que se encuentra en elaboración por parte de la UE, la Argentina podría perder sus exportaciones de biodiesel a estos países, que el año pasado sumaron US$ 1.850 y representaron el 17% del total exportado por nuestro país a dicho bloque», sostiene el informe 135 del jefe de Gabinete.

Dudas de la arquitectura

Según Rossi, esta propuesta está siendo analizada en consultas con los Estados Parte del Mercosur para que su texto «contemple los intereses de ambos bloques y una visión compartida sobre el desarrollo sustentable». También en el informe del jefe de gabinete al Parlamento se destaca que «subsisten dudas sobre la llamada «arquitectura del acuerdo» ahora propuesta por la UE». Así, remarca, que esas dudas consisten en que no queda claro si el acuerdo de libre comercio sellado entre ambos bloques en el 2016 se tratará de un único Acuerdo como estaba previsto, o será dividido en dos instrumentos. Finalmente, otro de los aspectos pendientes que mencionó la Argentina es el capítulo de propiedad intelectual, donde aún está abierto el «Anexo de Usuarios Previos» debido a nuevos criterios y «exigencias unilaterales» de la UE. Al entender del gobierno de Alberto Fernández estos planteos de la Unión Europea «podrían afectar a empresas argentinas que utilizan determinadas indicaciones geográficas para sus productos».

Cláusula especial

Los cuestionamientos de la Argentina a la Unión Europea por los cambios propuestos para el acuerdo con el Mercosur vienen de arrastre, aunque este último informe parece lapidario en términos de objeciones técnicas. El gobierno de Alberto Fernández heredó la firma del acuerdo UE-Mercosur desde la gestión de Mauricio Macri. Desde el inicio, la nueva administración vio con cautela y recelo los alcances de ese entendimiento y siempre remarcó que para ponerlo en práctica se debía fomentar un «equilibrio» en el que todos ganen. Sin embargo, en los últimos tiempos se plantearon más quejas y trabas a las propuestas de la UE. De hecho, en una jugada de alto impacto diplomático y económico, la Unión Europea buscó acercar una propuesta concreta al Mercosur para destrabar de una vez por todas y poner en marcha el acuerdo de libre comercio sellado entre ambos bloques en 2019 y que por diferencias de criterio nunca se pudo empezar a instrumentar.