Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó

Los anteriores capítulos de la saga estan aqui

Todo para nada

“Repro” había empezado en el Centro Atómico Ezeiza, en un laboratorio del tamaño de una cochera doble, el ERE. En 1974, bajo paraguas duplicado de Perón e Iraolagoitía, ya se había vuelto el PR, algo mayor en metros cuadrados, elenco y sistemas de radioprotección. Con ese tamaño nimio, reprocesó con el sistema químico PUREX 0,5 g. de plutonio del combustible quemado por el reactor vecino RA-3.

El paso siguiente –que interrumpió la bestia de Massera- era un segundo laboratorio, el PR2, donde trabajarían 40 expertos ya designados para modificar o afinar la química extractiva del proceso PUREX, que data de los años 40, con la idea de llegar a los centenares de gramos, y quizás a los kilos. Sobre esto, tengo información contradictoria.

La idea de llamar

“Procesos Radioquímicos” (PR) a estos sucesivos laboratorios fue del propio Perón. Éste le había sugerido a Morazzo en 1974 evitar la palabra “reprocesamiento”, para no buscarse problemas. Pero cuando se planeó el PR2 las alarmas ya estaban sonando en La Embajada y los problemas ya lo estaban buscando a él.

Sólo que Morazzo no lo sabía.

Ante el ataque físico contra Repro, Castro Madero se jugó a la desesperada y muy por fuera de su arma, o eso es lo que interpreto yo. Lo que explicaría lo siguiente:

Uno de los pocos físicos nucleares con grado militar de jefe que tenía el Ejército en la CNEA, el coronel

Luis “Lucho” Argüello, quedó a cargo de liberar a los que pudiera de la ESMA. Al menos, eso le dijo Argüello al

radioquímico Carlos Calle, entonces secuestrado, torturado y bastante resignado a morir, cuando lo fue a visitar a su celda.

¿Le dio mandato Castro Madero? No se sabe. Si parece que Argüello en esa movida no estaba solo: detrás se alineaban el entonces

teniente coronel y físico nuclear Ricardo Rapacioli, y un

general de brigada del arma de Ingenieros con iguales quilates atómicos, Máximo Abbate.

En tercera línea, detrás de todos, se adivina todavía hoy un “señor de la muerte” de gran calibre del Ejército, el general de división

Luciano Benjamín Menéndez, ya muerto, como todos los milicos citados aquí. Pero éste partió de este valle de lágrimas con 13 condenas encima a prisión perpetua por imputado en más de 800 desapariciones, torturas y asesinatos en Córdoba. Sus conmilitones lo llamaban «El Cachorro», sus víctimas, «La Hiena».

No creo que Menéndez pudiera distinguir un protón de una llave inglesa, pero sí puedo imaginarlo tratando de conseguirle a su arma, el Ejército, una mayor autoridad, o tal vez la máxima, en aquel reducto académico-naval (y viceversa) bastante autogestionado que había sido hasta entonces la CNEA.

Menéndez era una bestia cuartelera clásica. No entendía una mierda de nada salvo de golpes de estado, matanza de civiles y alpinismo en el tótem militar, que viene a ser el «Trivium» escolástico básico de su arma desde 1930. Me lo puedo figurar con planes de que el próximo presidente de la CNEA fuera del Ejército, y que sus camaradas le debieran homenaje por ello. No me cuesta imaginarlo tratando de conseguir los planos o maquetas de «la bomba de Perón» (que no existieron nunca, pedazo de imbécil) para ver cómo usaba esa palanca con (o contra) Videla. O con la Embajada. Como fuera, a alguien le sacaría algo.

Creo que a fines de Marzo y principios de Abril de 1976, por las vidas de aquellos 33 secuestrados de la CNEA hubo una pelea múltiple y sorda: Menéndez por la suya y por la gloria, Argüello, Rappacioli y Abbate para plantar unos borcegos de Ejército en la dirección de aquel antro naval nuclear, y Massera intentando regalarle a la Embajada un sacrificio humano masivo, y junto a él, los planos de una bomba imaginaria. Y detrás de todos la CIA, discreta y letal, haciendo lo suyo.

Probablemente quien estaba tratando de salvar a algunos náufragos atómicos en aquel «feeding frenzy» de tiburones con gorra haya sido Castro Madero. Y añadiría también a los tres altos oficiales de Ejército con pergaminos atómicos. Y creo que si yo estuviera acertado, eso último sucedió porque, sin importar de qué arma, los milicos nucleares son (¿eran?) una rara hermandad de locos que trataban de reinventar al país a través de la tecnología. Estaban muy contagiados del ambiente atómico, muy asimilados: intelectual y políticamente volaban kilómetros más arriba que sus conmilitones supuestamente sensatos.

Pero lo mío es conjetural, tal vez un poco ingenuo, y puedo estar muy equivocado.

Como sea, con el Proceso recién nacido pero ya gateando por lagos de sangre, la intromisión inesperada de Lucho Argüello en la celda de la ESMA donde Calle esperaba la muerte entre una y otra sesión de tortura debe haber sido, en lenguaje naval, un cañonazo por delante de la proa para el Almirante Cero, pero disparado desde el Ejército. Hasta acá, pibe.

Pará las máquinas.

Era impensable que Marina y Ejército se agarraran a tiros como lo habían hecho en la decada del ’60 por ejemplo, y menos que menos por 33 científicos y tecnólogos civilacos. Pero Massera, aunque lo suficientemente imbécil para creerse en serio lo de «la bomba de Perón», y pese a que con Videla y Agosti formaba parte de la Primera Troika procesista, nunca brilló por su coraje físico. No por nada: toda vez que se fueron a las armas los verdes contra los azules, el Ejército siempre pudo más.

Resumiendo, de 33 desaparecidos nucleares (sumando todos los de la CNEA y 4 egresados del Balseiro), 12 pasaron de la ESMA a un buque cárcel y de ahí a la cárcel de Devoto, donde fueron declarados a disposición del PEN y posteriormente liberados, entre ellos Morazzo, físicamente hecho tiras. Los otros 19, parte de aquella burbujeante “primavera política nuclear” que empezó en 1970 con la campaña de APCNEA para que Embalse fuera de uranio natural, hoy tienen el mural que muestro arriba, y que los recuerda.

Y que me parte el alma.

Lo que nadie recuerda, lo que se ha hecho todo lo posible por olvidar o minimizar o bastardear, fue la respuesta de Castro Madero a Massera, y a la/las s embajada/s que probablemente secundaron el intento de exterminio de Repro.

Esa respuesta fue el LPR, o Laboratorio de Procesos Radioquímicos, una instalación monumental que costó U$ 200 millones (equivalentes a U$ 530 millones de hoy).

El LPR era más una planta de demostración tecnológica que una unidad fabril, pero su objetivo obvio era separar plutonio del combustible quemado de Atucha I, elegida deliberadamente. Como la central estaba bajo salvaguardias del

Organismo Internacional de Energía Atómica, el reprocesamiento debía hacerse aceptando un control «full scope» de inspectores llegados de Viena sin avisar, y con rendición de cuentas del destino de cada gramo de los elementos físiles recuperados.

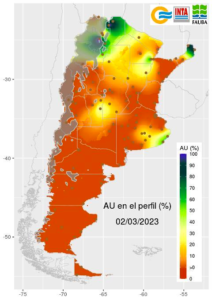

Los planes de uso del LPR eran limitados: obtener en total 15 kg. de un plutonio que, por haberse formado en una central que intenta el mejor quemado posible del uranio 235, iba fatalmente a venir sobreirradiado, demasiado cargado de isótopos 240, 241 y 242, excesivamente radioactivos y reactivos como para fungir de «pits» de bombas nucleares.

Pero las «salvaguardias pegajosas» adquiridas por el uranio en su paso por Atucha I obligaban luego a la CNEA a usar el plutonio para cosas potencialmente útiles y fiscalizables, como enriquecer el uranio natural de sus centrales, Atucha I y Embalse,

y todo bajo vigilancia de Viena. Que era exactamente lo que quería Castro Madero. Legalidad internacional.

Se suponía que una dosis bajísima de plutonio añadida al uranio natural lograría un aumento importante no de la potencia,

pero sí de la eficiencia del «quemado» de ambas centrales, medible en megavatios/día/tonelada de combustible. En los planes setentistas de la CNEA de llegar a 1990 con al menos 2700 MWe nucleares instalados en 7 centrales, el LPR podía ser un modo inteligente de paliar la probable escasez de uranio en el país, y evitar las importaciones.

Eso era lo que quería el reactorista Castro Madero de modo manifiesto. Un militar, a la sazón miembro de la única arma que prácticamente se jacta de haber importado casi todos sus fierros y no fabricar nada, y que tenía por ministro de Economía al vendepatria «summa cum laude»

don José Martínez de Hoz, tratando de comprar nacional, y peleando por cierta autonomía tecnológica… Qué corso a contramano, ¿no?

¿Se entiende de qué hablo cuando digo que años de inmersión profunda en la cultura sabatiana de la CNEA le cambiaba el bocho a algunos milicos?

La física, en líneas generales, le dio la razón a Castro Madero: cuando en 1987 se probó enriquecer ligerísimamente no con plutonio sino con uranio 235 el combustible de Atucha, al pasarlo del 0,71% natural al 0,85%, el «quemado» de la máquina saltó de 6,5 MW/día/tonelada a alrededor de 12 MW/día/tonelada.

Esto significa que los elementos combustibles desde entonces duran un 80% más de tiempo en el núcleo de la central hasta perder reactividad. Y no la pierden por falta de uranio 235 sino por haber acumulado demasiados elementos de fisión, que atrapan neutrones.

Es bueno añadir que en 1978 Castro Madero se bancó el boicot de uranio enriquecido del presidente estadounidense

James Earl Carter, destinado a dejar parados todos nuestros reactores y los dos que le acabábamos de vender a Perú. En respuesta, don Carlos Castro Madero, anticomunista fundamental, le compró enriquecido a la URSS, tomá mate, Jimmy. Entre tanto, le daba mandato a aquella empresita desconocida fundada por

Franco Varotto,

INVAP, para desarrollar una planta de enriquecimiento de uranio en algún lugar de la meseta patagónica.

Pero nada grande, muchachos, no fuera que los gringos la detectaran y se julepearan.

Y en el máximo secreto, tampoco fuera cosa de que nos siguieran desapareciendo expertos, como había sucedido con el Proyecto Repro.

Y ése es el origen de Pilcaniyeu. Es de tecnología de difusión gaseosa, deliberadamente atrasada y cara en energía, pero nos permite comprar enriquecido libremente. Nadie objeta que lo hagamos bajo salvaguardias: presienten que si no nos venden, de pronto nos agarra el ataque de la argentinidad al palo y modernizamos y ampliamos Pilca, y a cantarle a Gardel. Somos impredecibles.

O no tanto: siempre que llega un gorilazo a la presidencia del país, cierra «Pilca». O no la reabre, si ya la encontró cerrada.

Sí, mejor no me pregunte qué pasa hoy.

Seguramente, con el LPR Castro Madero también quería decirle a los EEUU que si sus propias leyes lo obligan a no reprocesar el uranio de las centrales nucleoeléctricas, y lo fuerzan a mandarlo a repositorio tras un único quemado, con un 96% de potencia térmica sin usar, y cuantimás hay que enterrarlo en su momento de máxima radiotoxicidad, bueno… esa ley no es argentina. Aquí no se aplica,

pero no sólo por extranjera, sino básicamente por estúpida.

Tampoco se aplica aquí el mandato de los EEUU que impide que los países que no pertenecen al

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enriquezcan uranio, pese a la creciente lista de infractores. Y ésa del enriquecimiento también se la debemos a Castro Madero.

El objetivo del contraalmirante fue bastante obvio: dominar ambas tecnologías, enriquecimiento y repro, y poner al país a salvo de boicots y aprietes, onda «si exportás te dejo sin combustibles», o «si no nos das patente de sobrepesca, te dejo el AMBA en apagón». Por eso fue también Castro Madero quien continuó con las investigaciones tecnológicas de la CNEA en una tercera tecnología «non sancta» ante el ojo iracundo del águila: la fabricación de agua pesada.

Las investigaciones se habían iniciando en tiempos del presidente Arturo Illia.

Fabricar agua pesada es otro proceso de enriquecimiento, y esos siempre son difíciles, caros y dispendiosos en energía. Y además ofenden a adivinen qué Tío afecto a llamar «proliferantes» a vagos y malentretenidos como nosotros.

Pero Castro Madero sacó los asuntos de agua pesada del limbo académico y no paró hasta construir una gigantesca planta de demostración tecnológica, la

PEAP, Planta Experimental de Agua Pesada, al lado de Atucha I. Grandota como era, resultaba de bajo rendimiento, daba muy pocas toneladas por año de producto. Usaba sulfuro de hidrógeno como gas de proceso. Y se hizo porque

nadie se había atrevido a vendernos una planta realmente industrial, por no desairar al Tío, que sabe vengarse.

Pero con tal de que no mejoráramos y ampliáramos la PEAP, los autodenominados americanos no hicieron objeción a que lanzáramos una licitación internacional en la que se molieron las costillas a codazos cantidad de oferentes. De allí salió la actual

Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) junto al embalse de Arroyito, Neuquén. La hizo

Sulzer de Suiza, funciona a amoníaco, y es muy distinta de la PEAP, hace décadas desmantelada.

Con una capacidad de 180 toneladas de producto por año, la PIAP hoy es la mayor unidad del mundo en su tipo, y como Pilca, resulta otro alerta fiel de primate en la Rosada: el que llega ahí, la cierra. O no la reabre. No abundaré en esto.

Con esto concluyo mi caso sobre Castro Madero, su Señoría: nos hizo crecer a velocidad de vértigo en las tres tecnologías que hay que dominar para tener un programa independiente.

¿Eso lo absuelve de partícipe en 33 secuestros, seguidos de 19 muertes? Como Juan D. Perón, Castro Madero no era ningún santo cívico. Al menos, no de mi devoción. Pero no me lo imagino mandando a asesinar a expertos de la CNEA, y menos que menos a los de «Repro». Por muy marino y mandón y facho que fuera, esos 33 eran nucleares, que durante décadas aquí fue como decir «familia». Y además porque don Carlos quería más o menos lo mismo que esos tipos,

y no era de tirotearse las patas.

Y al negarse a dar de baja el proyecto PR, y redoblar la apuesta y

construir el LPR bajo las narices del Tío que te dije, y de yapa con todos los amparos legales que fija para estos casos el OIEA, Castro Madero, antiperonista como pocos, estaba continuando una idea iniciada en 1973 por el contralmirante Iraolagoytía y el presidente Perón.

Este último, por ende fue el verdadero autor intelectual real del LPR.

El Perón que yo conocí fue el de la Triple A y López Rega. No me muero de entusiasmo por su tercer gobierno. Me debe amigos, muertos de modo muy cruel. Pero me puedo imaginar, aunque sea contrafáctico, qué habría hecho El Viejo ante un boicot de uranio enriquecido por parte de los EEUU. ¿Mi pálpito?:

mandar construir Pilcaniyeu, o algo parecido, en algún páramo parecido, y en un secreto parecido.

Habría convocado al ya célebre Franco (a) «El Petiso» Varoto, le habría dado plata y uno de sus célebres «metalé, amigo», y ya. Creo eso porque, mientras le duró la vida,

Perón le puso un paraguas de fierro sobre la cabeza a Morazzo y al proyecto PR.

Esas no son elucubraciones, son hechos.

La CNEA tenía, y tal vez todavía tiene, esa virtud de juntar archienemigos políticos y acollararlos a un proyecto tecnológico complejo y muy Nac & Pop, y hacerlos tirar juntos del carro. ¿No es un poco increíble?

Pero es verdad. Es historia. Sucedió.

Sin embargo era muy impredecible que, llegado el

presidente Raúl Alfonsín, hombre de instintos democráticos, nombrara sin embargo a un gauleiter sin charreteras en la CNEA, el ingeniero

Alberto Constantini. El embajador

Max Cernadas Gregorio, nuclear pero alfonsinista de frente y revés, escribió todo un libro tratando de explicarse ese desastre.

Constantini paró todo en la CNEA: Atucha II, la PIAP, Pilca, todo, todo, todo, sin perdonarle la vida a ningún proyecto. Pero la instalación del LPR la detuvo en seco justo cuando había que empezar los testeos preliminares. Y ahí quedó esa planta, tan bella e imponente, al cuete, a espera de que pasaran los años y las decepciones y llegara Menem a tumbarla, como tumbó tantas otras cosas.

Muicho antes de su demolición la pude ver por dentro. No soy dado a la química industrial, pero esa interfase de tecnología extractiva en fase líquida con recaudos de seguridad radiológica no los había visto jamás. Seguramente ya no los veré.

Me quedé un rato absorto en la contemplación de centenares de túbulos de titanio destinados a llevar combustible quemado disuelto en suspensión acuosa ácida desde el punto A al punto B. Las soldaduras de los túbulos en sus salidas y llegadas eran tan finitas, exactas y minuciosas que las habían tenido que hacer técnicos adolescentes, recién graduados de las escuelas técnicas locales. La CNEA siempre ha sido un segundo Ministerio de Educación, con sus obras complejas.

Y es que en los ochenta todavía no existían esos robots chiquitos de soldadura, y menos de titanio, y menos que menos capaces de suturar semejante ensalada de fideos metálicos. Se necesitaban pibes, de perfecta visión cercana y un pulso de neurocirujano. No creo que en su vida posterior esos muchachos hayan vuelto a conseguir trabajo soldando titanio. This is Argentina!

Eso me contó el jefe de planta, sabedor de que todo ese esfuerzo nacional había sido al pedo. «El titanio lo entiendo, no reacciona con nada, tolera casi cualquier ácido. Pero ¿por qué no usaron un caño único grandote y chau?», le pregunté al experto. «Para evitar excursiones críticas, pedazo de gil», me contestó el tipo, irritado.

Aclarando un poco: una excursión crítica no es un picnic de comentaristas de cine. Es la reacción en cadena espontánea e indeseada de demasiados átomos físiles en proximidad, y puede suceder no sólo en sólidos sino en fluidos. Eso en una planta como el LPR generaría unos fogonazos azules que te la cuento, y estallidos de cañitos por gasificación instantánea de sus contenidos líquidos.

Pero eso se había vuelto imposible por diseño, y ejecutado además con mucho arte.

Hay una belleza en ciertas instalaciones tecnológicas que es difícil de transmitir, incluso con imágenes. Lo que yo pensaba, más bien melancólicamente, era que iba a ser un parto venderle el LPR a Clarín, lograr que lo defendiera, derivando a la derecha como iba, día a día, el Gran Diario Argentino. Algo logré, finalmente.

Obvio, no sirvió de nada.

El LPR nunca fue inaugurado. Los radicales no te clausuran jamás un proyecto tecnológico, sobre todo si éste tiene algún calor patriótico: sólo posponen las cosas indefinidamente y las dejan pudrir. Ya se sabe, dividen los problemas entre los que se arreglan solos, y los que no arregla ni Magoya.

Lo impresionante es cuánta y cuán distinta gente entró en esa volteada, pudrir el LPR. No fueron sólo los radicales.

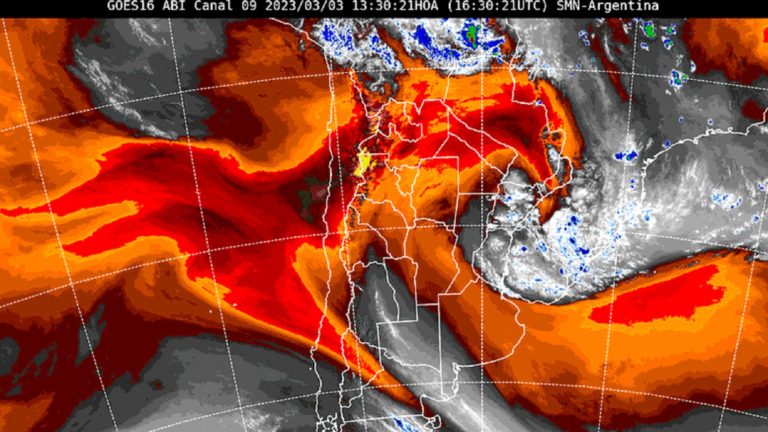

Lo terminó demoliendo Menem, ¿quién otro? Pero en 1987 la decisión alfonsinista de cajonear el LPR vino acompañada de una rarísima campaña de medios. El LPR, se decía, amenazaba a la población de Ezeiza y también a la de Capital con un Chernobyl.

Ni más ni menos.

No hay ninguna central nucleoeléctrica en Ezeiza. Pero las imágenes acompañantes no mostraban aquella mal diseñada central soviética tras su accidente, de suyo suficientemente desoladoras. Mostraban como fondo el hongo atómico de un arma nuclear, y un primer plano de lugares icónicos de Baires, como el Obelisco. Eran imágenes gráficamente muy torpes, como las viejas películas japonesas de Godzilla. No parecían fruto de una mente confusa, sino la de mentes expertas en confundir a otras mentes,

pero ejecutadas con el nivel artístico de nabos totales, sin pedigrí publicitario alguno.

Raro, eso, porque esa campaña debió bancarla un grupo de vecinos millonarios de Ezeiza, en aquel momento un municipio más bien gasolero, de clasemedieros, laburantes y cuentapropistas. Digo «millonarios», porque la movida contra el LPR anduvo meses en las paredes del área metropolitana en forma de carteles, y cabalgó por los noticieros y horarios centrales de la TV y la radio.

Nada de eso es gratis. Y el barrio, en aquel entonces, no daba para tanto.

¿Entonces, quién puso la tarasca y quién puso la jeta? A la plata ya llegaré. Sobre asuntos de jeta: como la gente suele hacer lo que le aconseja el médico, alguien persuadió a la hasta entonces políticamente inocua

Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) de lanzar una carga «banzai» sobre el LPR. No a toda FEMEBA, ojo, sino a su representación en Ezeiza, que decidió que el LPR nos iba a envenenar con plutonio a todos los habitantes del área metropolitana, y que había que cerrarlo.

El mensaje visual siempre venía servido con una fragante salsa de hongos atómicos.

Los diarios y la TV se entusiasmaron y empezaron a tomar el tema por la propia. Se sabe, produce más huevadas un hato de periodistas amarillos que un fajo de billetes verdes, pero de esos no faltaron. «Money makes the world go round», como cantaban Liza Minelli y Joel Grey en la película «Cabaret».

No puedo omitirme en esta historia. Le escribí a FEMEBA un editorial en Clarín, página derecha completa. Increíblemente, me dejaron. Clarín todavía tenía un corazoncito desarrollista oculto en algún lado, aunque bien escondido. A algunos de sus directivos del tercer piso, frondicistas de origen, les daba un orgullito nacional inconfesable haber tenido un país tan industrial, tan cientifico, tan tecnológico, tan nuclear, y la página de Opinión -que me ayudó no poco- todavía me toleraba algunas atrocidades. Después Clarín se volvió Godzilla,

pero ésa es otra historia.

A la mutual médica la incomodé con algunos datos. Según la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, la medicina nuclear ya se había vuelto la principal fuente de exposición a radiaciones ionizantes de los humanos,

muy por encima de toda instalación nuclear civil o militar. «Tordos necios que acusáis…»

Invité también a los directivos de FEMEBA –previa autorización de la CNEA- a conocer el LPR por dentro para que entendieran las diferencias entre una prolija planta radioquímica y una mala central nucleoeléctrica, como el

RBMK de Chernobyl. La invitación serviría también para que algún médico experto en radioprotección con chapa mundial, como

Dan Beninson, les explicara a sus colegas de la Regional Ezeiza las diferencias conceptuales entre instalaciones radioquímicas de demostración tecnológica y bombas atómicas.

Y les pregunté también, oh doctores, ya que en su preocupación por el LPR era la primera vez que esa prestigiosa mutual médica se metía de lleno en asuntos de salud pública,

por qué FEMEBA no había dicho nada respecto de la leche bonaerense.

Me explico: había acaecido días antes una iniciativa del gobierno bonaerense (que pese a su origen lácteo, no cuajó). Era dejar de pasteurizar la leche de vaca para bajar su costo. Eso le hubiera abierto la puerta a dos infecciosas muy difíciles de tratar: la tuberculosis enteral y la brucelosis.

Dicho sin mala leche, entiéndase.

FEMEBA cambió de tema rápidamente y se olvidó por completo del LPR.

Por supuesto, sus dirigentes no visitaron jamás la instalación y los dejé en paz.

De todos modos, el daño estaba hecho.

Prometí hablar de dólares. La abundancia de medios de FEMEBA Ezeiza para hacer campaña contra el LPR sucedió en coincidencia temporal con la visita a la Argentina del

Dr. David Albright, representante del

ISIS. Ojo, no del Estado Islámico o Daesh, todavía inexistente, sino de un antiguo y persistente think tank yanqui cuyo acrónimo viene de

“International Science and International Security Institute”.

Este viejo organismo académico se dedica a generar información para el gobierno de los EEUU, y también a apretar a otros gobiernos respecto de temas “de proliferación”, como llaman ellos a intentos incluso tímidos de independencia tecnológica. Los Albright de este mundo viven en la primera clase de los aviones, paran en hoteles con más estrellas que la revista Hola, y no faltan a ningún congreso. Pero logran no pintar jamás en los medios grossos. Los «direccionan».

A Albright lo tuve que ver dos veces, ambas a pedido de él, y lo que me arrastró a la primera cita fue una curiosidad más bien entomológica: me faltaba conocer la especie. Albright, aburrido, hizo un intento ritual de convencerme de que el LPR era “proliferante”,

es decir esa instalación ponía a la Argentina como país sospechoso de construir armas nucleares.

Le contesté, candoroso, que semejante sospecha, viniendo desde el gobierno de un país con entonces alrededor de 24.000 armas nucleares, era como que la madama se preocupara por la moral de sus putas. Cara de piedra, el ñato. Ya había escuchado decenas de veces ese tipo de réplicas. Yo también puedo ser ritual.

Los Albright de este mundo son un combo de espías, paganinis y chantajistas, con la ventaja añadida de no figurar oficialmente en la nómina de sueldos de las agencias federales de seguridad. No quiero decir con ello que don David fuera un valijero premium. ¿Un master en física y matemática haciendo esas cosas?

La pata faltante fue

Greenpeace, que en abril de 1987 recién abría su filial argentina. Su dirección fundacional estaba formada por toxicólogos, biólogos y bioquímicos antes que por lobbistas y militantes científicamente silvestres, pero re-verdes. Aquella primera Greenpeace decía que en nuestro país había problemas más urgentes que la CNEA: a saber,

peones rurales afectados por agroquímicos, y asuntos hídricos urbanos, es decir contaminación de ríos y acuíferos. El Riachuelo, sin ir más lejos.

Eran antinucleares, va de suyo, pero consideraban que el pequeño y atascado programa atómico local en tiempos de Alfonsín no merecía su atención inmediata, ya que todavía no había causado ningún desastre y además, estaba muriéndose solo y de pobreza. Eso me lo dijeron entre buenos canapés en el cóctel con que inauguraron su existencia oficial en el país, y me pareció científicamente coherente.

El vino no era malo, tampoco.

Sin embargo, aquella paz duró poco. En Greenpeace Argentina sobrevino gran raje de autoridades con pergaminos científicos y el equivalente juvenil y verde de los Guardias Rojos de Mao, pero pro-capitalistas, gente vehemente y rápida para su business.

Que es exactamente eso: business.

Desde el desastre de Chernobyl, en plan de salvar el planeta, nada hace que el pequebú de Holanda o Canadá haga sangrar su tarjeta de crédito tan rápido como el ser convencido de que Baires, por ejemplo, está bajo amenaza de un hongo atómico en Ezeiza, y eso debido a una maffia de científicos locos militaristas de la CNEA. La plata progre de Holanda y Canadá fluye desde las casas matrices al sitio de la periferia que logra generar más decibeles de ruido. Y este culis mundi, la Reina del Plata, capital del 2×4, es perfecta para decibeles.

El que no llora no mama, dice el tango.

Y como buena multinacional que es Greenpeace, aunque a diferencia de una empresa no presente balances, no aclare cómo se elige a sus dirigentes y menos que menos pague impuestos, apunta su prédica adonde haya plata y pueda vender su producto principal… que es Greenpeace.

El LPR les encantó a los grinpisios. Se enamoraron. ¡Cómo facturaba! Cuando salí a pegarles desde Clarín, dado que no estaban acostumbrados a recibir sino a dar, me citaron a un bar. Allí me admitió “off the record” un directivo talibán de la nueva camada: “

Si digo que hay que limpiar el Riachuelo ni salgo en tapa ni vemos un mango. Pero invento un quilombo nuclear, y soy Dios”.

A ese muchacho le ha ido muy bien en la vida.

Para Greenpeace era facilísimo fajar a la CNEA cuando ésta agonizaba bajo la dirección del ingeniero

Alberto Costantini. Este señor, silbando bajito, se dedicaba al desguace material, intelectual y moral de la institución, tarea en la que acumulaba harta experiencia. Con el

ing. Álvaro Alsogaray como jefe, en 1961 Costantini había intentado cerrar de un saque 17.000 km. de ramales ferroviarios del estado.

Eso culminó en la primera huelga general por tiempo indeterminado de ambos gremios del riel.

El ingeniero Costantini sufría por ello de esa alergia a los medios que conviene al chatarreo silencioso. Atacar a la CNEA, otrora motivo de orgullo nacional, en 1988, con semejante presidente y cuantimás después del accidente de Chernobyl, a Greenpeace y similares saprófitos les resultaba tan sencillo y poco peligroso como pegarle patadas a una vaca muerta.

Y encima, daba prestigio y plata.

Aquel año recrudeció toda una guerra contra la CNEA que se focalizó en el LPR.

Y ya que hablamos de bombas y plutonio, evítenme repetir otra vez lo difícil que sería usar combustible de Atucha 1 para hacer una bomba de implosión, incluso muy primitiva, digamos una “Fat Man” gauchesca. En lugar de PUM haría FSSS, no sin antes irradiar a muerte a sus fabricantes y al piloto del avión. En este capítulo quise dejar en claro que el LPR, aquella instalación tan linda y por la que fueron secuestrados, torturados, ejecutados y siguen desaparecidos tantos compatriotas honestos, calificados y laburantes, estaba muy para otra cosa.

Sí Ud. nunca oyó hablar del LPR es porque también lo desaparecieron.

Me falta explicar eso y la segunda cita con Albright, en la que me vengué de él. Muy poco, sin embargo.

Mire bien este carozo que le costó la vida a dos físicos y un soldado, y quizás mató a otro científico más de leucemia aplástica, años más tarde. Costó, además, años de discusión.

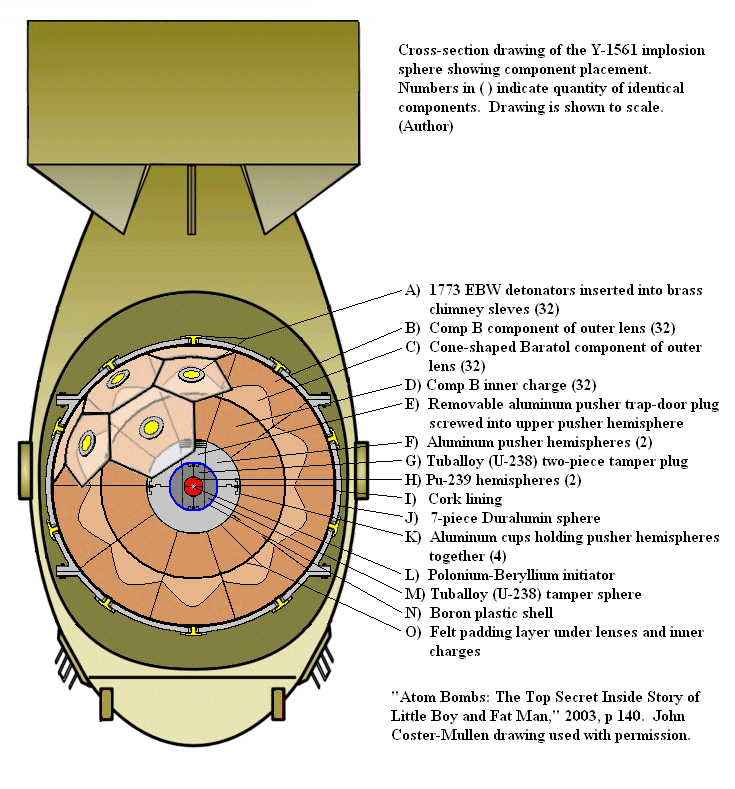

Para volverlo bomba, otros dos trucos garantizaban el rendimiento termomecánico y radiante: la implosión estrellaba una contra la otra dos piezas metálicas, relativamente separadas entre sí, que formaban brevemente una esfera de berilio. Ésta envolvía el carozo y, como un espejo, le devolvía reflejados hacia adentro los protones liberados hacia afuera, fogoneando aún más las fisiones. Un espejo no muy duradero, eso sí.

Otro envoltorio transitorio, externo a la esfera de berilio, y formado también durante la implosión, estaba hecho de pesado uranio 238. Reforzaba básicamente el trabajo del liviano berilio: impedir la fuga de neutrones y reflejarlos hacia adentro. Y en eso era importante la inercia, ya que el uranio no es tan insustancial como el berilio sino uno de los elementos más pesados de la tabla química. Esa inercia mantendría confinado durante unos nanosegundos adicionales el plasma de plutonio, a millones de grados. Eso garantizaría que al menos 2 kg. de los 6,2 del carozo entraran en fisión antes de que toda esa masa se dispersara en forma de gases a velocidad hipersónica.

Pero esa última y pesada envoltura de uranio cumplía otro rol más: parte del uranio 238, transformado instantáneamente en 239 por captura de neutrones, entraría también en fisión debido a la hiperabundancia transitoria de neutrones libres, y eso añadiría un tercio de potencia termomecánica extra a la reacción.

El que diseñó la fantástica y transitoria ingeniería básica de las bombas Trinity y Fat Man (hombre gordo) fue un canadiense flaco y muy joven, Robert Christy. Le añadió además un núcleo adicional al carozo, algo así como el carozo del carozo, que bautizó «The Urchin» (el erizo), y está hecho de una aleación de polonio y berilio que emite neutrones, como para que no falten en la fiesta. Tipo longevo, Christy llegó a los 96 y se murió en 2012. Todavía a su invento se lo llama «The Christy Pit» entre los ingenieros de armas.

Como le dijo a Vannevar Bush, el Consejero Científico de Presidencia al todavía vivo Franklin Roosevelt, poniéndolo al tanto de las polémicas y avances del Proyecto Manhatan, el plutonio parecía mucho más efectivo que el uranio enriquecido, y se necesitaría una masa físil mucho menor. Pero tenía que ser plutonio «del bueno».

Pero como de ése no había, se tendría que usar plutonio «del malo», con una ínfima contaminación de isótopo 240. La bomba resultante tendría una ingeniería más complicada que envolver una bicicleta, un raro artefacto con forma de esfera, que a duras penas cabía en la bodega de bombas de una Superfortaleza B-29, con una aerodinámica horrible y casi imposible de apuntar a un blanco. El truco de esa bomba pasaba por poder transformar mágicamente una masa subcrítica, es decir relativamente estable, en supercrítica, es decir reactiva.

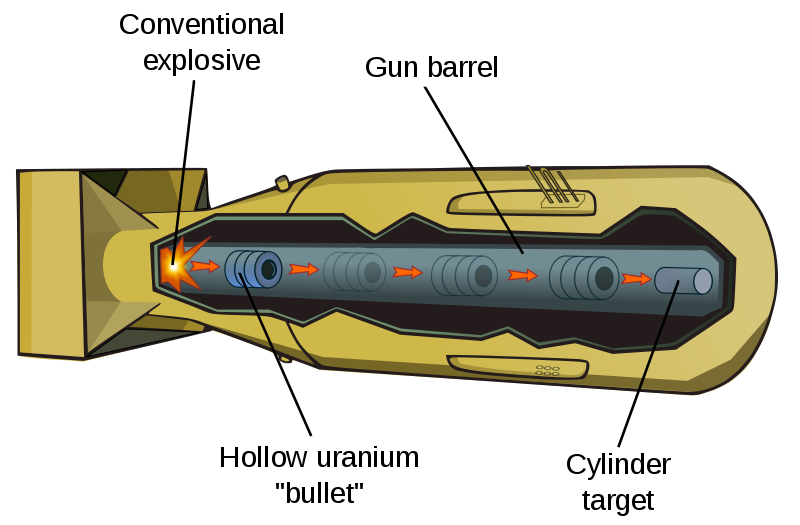

La sencillez ingenieril de Little Boy es llamativa, frente a la complejidad de Fat Man. Little Boy fue un dispositivo tipo cañón, una bala subcrítica de uranio 235 bastante puro se estrella contra un blanco igualmente subcrítico del mismo material, todo dentro de la recámara y el tubo de un cañón, lo que explica la forma más o menos alargada de la bomba. A la Fuerza Aérea le gustaba: era bastante aerodinámica. Pegaba más o menos adonde apuntabas.

El aplastamiento de la bala contra el blanco genera una brevísima masa hipercrítica de 64 kg. de uranio, del cual apenas 1 kg. entra en reacción en cadena de fisiones. Pero todo eso desaparece por la transformación einsteniana de 1 gramo de masa en energía pura en forma de neutrones, rayos gamma, X y ultravioleta, luz visible y rayos infrarrojos.

El problema con Little Boy era de producción: aquellos 64 kg. de uranio enriquecidos al 80% promedio eran el fruto de muchos meses de trabajo separativo. El mineral de uranio había venido del Congo Belga, y se había ido eliminando el uranio 238, el isótopo preponderante del uranio natural, en sucesivos y minúsculos pasos hasta aumentar 113 veces la proporción del isótopo 235.

Una vez gastados esos 64 kg. en destruir Hiroshima, cosa que sucedió el 6 de Agosto de 1945, no habría suficiente enriquecido de alto grado para una segunda bomba de uranio hasta Diciembre de aquel año. No era imposible que la guerra se complicara mucho antes con una invasión rusa de Japón.

Mire bien este carozo que le costó la vida a dos físicos y un soldado, y quizás mató a otro científico más de leucemia aplástica, años más tarde. Costó, además, años de discusión.

Para volverlo bomba, otros dos trucos garantizaban el rendimiento termomecánico y radiante: la implosión estrellaba una contra la otra dos piezas metálicas, relativamente separadas entre sí, que formaban brevemente una esfera de berilio. Ésta envolvía el carozo y, como un espejo, le devolvía reflejados hacia adentro los protones liberados hacia afuera, fogoneando aún más las fisiones. Un espejo no muy duradero, eso sí.

Otro envoltorio transitorio, externo a la esfera de berilio, y formado también durante la implosión, estaba hecho de pesado uranio 238. Reforzaba básicamente el trabajo del liviano berilio: impedir la fuga de neutrones y reflejarlos hacia adentro. Y en eso era importante la inercia, ya que el uranio no es tan insustancial como el berilio sino uno de los elementos más pesados de la tabla química. Esa inercia mantendría confinado durante unos nanosegundos adicionales el plasma de plutonio, a millones de grados. Eso garantizaría que al menos 2 kg. de los 6,2 del carozo entraran en fisión antes de que toda esa masa se dispersara en forma de gases a velocidad hipersónica.

Pero esa última y pesada envoltura de uranio cumplía otro rol más: parte del uranio 238, transformado instantáneamente en 239 por captura de neutrones, entraría también en fisión debido a la hiperabundancia transitoria de neutrones libres, y eso añadiría un tercio de potencia termomecánica extra a la reacción.

El que diseñó la fantástica y transitoria ingeniería básica de las bombas Trinity y Fat Man (hombre gordo) fue un canadiense flaco y muy joven, Robert Christy. Le añadió además un núcleo adicional al carozo, algo así como el carozo del carozo, que bautizó «The Urchin» (el erizo), y está hecho de una aleación de polonio y berilio que emite neutrones, como para que no falten en la fiesta. Tipo longevo, Christy llegó a los 96 y se murió en 2012. Todavía a su invento se lo llama «The Christy Pit» entre los ingenieros de armas.

Como le dijo a Vannevar Bush, el Consejero Científico de Presidencia al todavía vivo Franklin Roosevelt, poniéndolo al tanto de las polémicas y avances del Proyecto Manhatan, el plutonio parecía mucho más efectivo que el uranio enriquecido, y se necesitaría una masa físil mucho menor. Pero tenía que ser plutonio «del bueno».

Pero como de ése no había, se tendría que usar plutonio «del malo», con una ínfima contaminación de isótopo 240. La bomba resultante tendría una ingeniería más complicada que envolver una bicicleta, un raro artefacto con forma de esfera, que a duras penas cabía en la bodega de bombas de una Superfortaleza B-29, con una aerodinámica horrible y casi imposible de apuntar a un blanco. El truco de esa bomba pasaba por poder transformar mágicamente una masa subcrítica, es decir relativamente estable, en supercrítica, es decir reactiva.

La sencillez ingenieril de Little Boy es llamativa, frente a la complejidad de Fat Man. Little Boy fue un dispositivo tipo cañón, una bala subcrítica de uranio 235 bastante puro se estrella contra un blanco igualmente subcrítico del mismo material, todo dentro de la recámara y el tubo de un cañón, lo que explica la forma más o menos alargada de la bomba. A la Fuerza Aérea le gustaba: era bastante aerodinámica. Pegaba más o menos adonde apuntabas.

El aplastamiento de la bala contra el blanco genera una brevísima masa hipercrítica de 64 kg. de uranio, del cual apenas 1 kg. entra en reacción en cadena de fisiones. Pero todo eso desaparece por la transformación einsteniana de 1 gramo de masa en energía pura en forma de neutrones, rayos gamma, X y ultravioleta, luz visible y rayos infrarrojos.

El problema con Little Boy era de producción: aquellos 64 kg. de uranio enriquecidos al 80% promedio eran el fruto de muchos meses de trabajo separativo. El mineral de uranio había venido del Congo Belga, y se había ido eliminando el uranio 238, el isótopo preponderante del uranio natural, en sucesivos y minúsculos pasos hasta aumentar 113 veces la proporción del isótopo 235.

Una vez gastados esos 64 kg. en destruir Hiroshima, cosa que sucedió el 6 de Agosto de 1945, no habría suficiente enriquecido de alto grado para una segunda bomba de uranio hasta Diciembre de aquel año. No era imposible que la guerra se complicara mucho antes con una invasión rusa de Japón.

A Daghlian se lo puede ver a la derecha, intensamente concentrado, meses antes, mientras arma “Trinity”, la primera bomba atómica de la historia, dotada de “su” carozo subcrítico. Trinity liberó una energía termomecánica equivalente a la explosión de 20 toneladas de TNT. 20 kilotones, o 0,20 megatones, en la jerga.

En esa foto histórica, el muchacho de anteojos de aviador frente a Daghlian es el canadiense Louis Slotin, otro genio canchero. Y lo mató otra excursión crítica accidental del mismo “carozo” cuando buscaba los límites de la criticidad con otro reflector de neutrones mucho más delgado que los pesados ladrillos de Daghlian, una cúpula de tenue berilio. Mientras hacía un show para la gilada de colegas visitantes, a Slotin se le resbaló la cupulita del destornillador con que evitaba que ésta cubriera totalmente el carozo: FSSSS, fogonazo azul. Otra vez.

Slotin murió 9 días más tarde, con lo que los forenses llamaron “el equivalente tridimensional de quemaduras de sol en todos sus órganos internos”. Ese carozo fue bautizado de ahí en más “The Demon Pit”, “el carozo del demonio”. Desapareció del mundo en el testo de la bomba “Able”, en el atolón de Bikini, perteneciente a las islas Marshall, en 1946. Donde contribuyó a joderle la vida a miles de anónimos isleños expulsados «pacíficamente» de sus islas por el Ejército de los EEUU, bajo la promesa de que luego se las devolverían. 63 pruebas nucleares y 77 años más tarde, todavía no cumplieron.

Bueno, perdón por tanto academicismo histórico. Es que mi deber es explicar que no con cualquier plutonio se hacen bombas, y que el bueno-bueno no crece en los árboles, y eso lo sabe hasta el físico más nabo.

A Daghlian se lo puede ver a la derecha, intensamente concentrado, meses antes, mientras arma “Trinity”, la primera bomba atómica de la historia, dotada de “su” carozo subcrítico. Trinity liberó una energía termomecánica equivalente a la explosión de 20 toneladas de TNT. 20 kilotones, o 0,20 megatones, en la jerga.

En esa foto histórica, el muchacho de anteojos de aviador frente a Daghlian es el canadiense Louis Slotin, otro genio canchero. Y lo mató otra excursión crítica accidental del mismo “carozo” cuando buscaba los límites de la criticidad con otro reflector de neutrones mucho más delgado que los pesados ladrillos de Daghlian, una cúpula de tenue berilio. Mientras hacía un show para la gilada de colegas visitantes, a Slotin se le resbaló la cupulita del destornillador con que evitaba que ésta cubriera totalmente el carozo: FSSSS, fogonazo azul. Otra vez.

Slotin murió 9 días más tarde, con lo que los forenses llamaron “el equivalente tridimensional de quemaduras de sol en todos sus órganos internos”. Ese carozo fue bautizado de ahí en más “The Demon Pit”, “el carozo del demonio”. Desapareció del mundo en el testo de la bomba “Able”, en el atolón de Bikini, perteneciente a las islas Marshall, en 1946. Donde contribuyó a joderle la vida a miles de anónimos isleños expulsados «pacíficamente» de sus islas por el Ejército de los EEUU, bajo la promesa de que luego se las devolverían. 63 pruebas nucleares y 77 años más tarde, todavía no cumplieron.

Bueno, perdón por tanto academicismo histórico. Es que mi deber es explicar que no con cualquier plutonio se hacen bombas, y que el bueno-bueno no crece en los árboles, y eso lo sabe hasta el físico más nabo.

Ahora fíjese, oh lector/a, en este detalle. El pulcro, frío, aburrido y ritual David Albright, por físico y por matemático, sabía perfectamente que el maldito LPR de Ezeiza iba a emplear combustibles gastados de Atucha I. Eso supone que su contenido de plutonio tendría una contaminación de 240 superior al 20%. Por todo lo dicho y narrado antes, oh lector, habría sido tan útil para hacer bombas como un bate de baseball para la neurocirugía.

Pero el quía se había venido hasta aquí de todos modos con su valijita y su cara de vinagre a jodernos la vida, y a empiojar el desarrollo de una instalación que habría duplicado o triplicado la duración de los yacimientos de uranio argentinos. Y también venía a buscar fisuras en la CNEA con voluntad de ir limando desde adentro el proyecto argentino de autonomía en combustibles nucleares. Proyecto por el cual, entre marzo y abril de 1976, y probablemente no sin una orden secreta de los EEUU, habían sido asesinados 33 físicos, radioquímicos e ingenieros nucleares argentinos.

Mírele bien la trucha al tipo. Todavía anda suelto. En 2003 se encargó de persuadir, como gran experto, al Congreso de los EEUU de que había que invadir militarmente a Irak para frenar el programa atómico militar de Saddam Hussein… que según el Organismo Internacional de Energía Atómica, no existió jamás. Hace 20 años ya que ese estado dejó de existir, y lo único que hay allí es una guerra infinita y unos 380.000 civiles muertos. Sí, deje en paz su bate de baseball. A mí tambíen me dieron ganas, no es personal.

Dado que el hombre quería entrar en contacto con líderes de la CNEA, le presenté al Dr. Carlos Aráoz, uno de “los doce apóstoles de Sábato”, un capo en combustibles y aleaciones especiales. Albright debe haber creído que yo lo pondría delanta de un posible «topo», cuando lo que hice fue dejarlo atado (al menos un par de horas) delante de una máquina intelectual de picar turros.

Entre sus antecedentes, Aráoz tenía una larga negociación con Alemania hasta que su gobierno aceptó que se usaran combustibles argentinos en Atucha I sin retirar las garantías: Carlitos no es un duro: es de piedra.

La conversación giró sobre la necesidad «objetiva» de que la Argentina desmantelara el proyecto LPR, firmara el Tratado de No Proliferación, y terminara con sus devaneos con el enriquecimiento de uranio o la fabricación de agua pesada. ¿Por qué?, quiso saber, cortés y sucinto, Aráoz. «Para no ser catalogados como proliferantes por los EEUU, porque esas tecnologías nos hacen creer que pueden estar escondiendo un programa de armas nucleares», dijo Albright, casi con convicción.

Carlitos lo miró filosóficamente. «Que Uds. crean eso de nosotros, ¿no viene a ser un problema de Uds?», preguntó, mientras encendía, tranquilo, su pipa.

La charla duró 2 horas y creo que el yanqui se volvió a su hotel con una úlcera. O eso espero. Mientras yo volvía a mi casa, me decía que el LPR ya estaba perdido desde el mismo segundo en que el ing. Alberto Costantini reemplazó al contraalmirante Castro Madero en la presidencia de la CNEA. La mía fue una venganza de muy bajas calorías, pero me sentí un poco menos peor.

Aráoz seguramente ya se olvidó de aquello. Hizo cosas bastante más importantes en su vida. Un saludo, si estás leyendo la Saga, Carlitos.

En cuanto a los de la citada mutual médica bonaerense, no creo que hayan entendido jamás de asuntos atómicos. No es lo suyo. Pero como cualquier institución argentina, le tiene más miedo a Clarín que al plutonio.

No sin razón.

Ahora fíjese, oh lector/a, en este detalle. El pulcro, frío, aburrido y ritual David Albright, por físico y por matemático, sabía perfectamente que el maldito LPR de Ezeiza iba a emplear combustibles gastados de Atucha I. Eso supone que su contenido de plutonio tendría una contaminación de 240 superior al 20%. Por todo lo dicho y narrado antes, oh lector, habría sido tan útil para hacer bombas como un bate de baseball para la neurocirugía.

Pero el quía se había venido hasta aquí de todos modos con su valijita y su cara de vinagre a jodernos la vida, y a empiojar el desarrollo de una instalación que habría duplicado o triplicado la duración de los yacimientos de uranio argentinos. Y también venía a buscar fisuras en la CNEA con voluntad de ir limando desde adentro el proyecto argentino de autonomía en combustibles nucleares. Proyecto por el cual, entre marzo y abril de 1976, y probablemente no sin una orden secreta de los EEUU, habían sido asesinados 33 físicos, radioquímicos e ingenieros nucleares argentinos.

Mírele bien la trucha al tipo. Todavía anda suelto. En 2003 se encargó de persuadir, como gran experto, al Congreso de los EEUU de que había que invadir militarmente a Irak para frenar el programa atómico militar de Saddam Hussein… que según el Organismo Internacional de Energía Atómica, no existió jamás. Hace 20 años ya que ese estado dejó de existir, y lo único que hay allí es una guerra infinita y unos 380.000 civiles muertos. Sí, deje en paz su bate de baseball. A mí tambíen me dieron ganas, no es personal.

Dado que el hombre quería entrar en contacto con líderes de la CNEA, le presenté al Dr. Carlos Aráoz, uno de “los doce apóstoles de Sábato”, un capo en combustibles y aleaciones especiales. Albright debe haber creído que yo lo pondría delanta de un posible «topo», cuando lo que hice fue dejarlo atado (al menos un par de horas) delante de una máquina intelectual de picar turros.

Entre sus antecedentes, Aráoz tenía una larga negociación con Alemania hasta que su gobierno aceptó que se usaran combustibles argentinos en Atucha I sin retirar las garantías: Carlitos no es un duro: es de piedra.

La conversación giró sobre la necesidad «objetiva» de que la Argentina desmantelara el proyecto LPR, firmara el Tratado de No Proliferación, y terminara con sus devaneos con el enriquecimiento de uranio o la fabricación de agua pesada. ¿Por qué?, quiso saber, cortés y sucinto, Aráoz. «Para no ser catalogados como proliferantes por los EEUU, porque esas tecnologías nos hacen creer que pueden estar escondiendo un programa de armas nucleares», dijo Albright, casi con convicción.

Carlitos lo miró filosóficamente. «Que Uds. crean eso de nosotros, ¿no viene a ser un problema de Uds?», preguntó, mientras encendía, tranquilo, su pipa.

La charla duró 2 horas y creo que el yanqui se volvió a su hotel con una úlcera. O eso espero. Mientras yo volvía a mi casa, me decía que el LPR ya estaba perdido desde el mismo segundo en que el ing. Alberto Costantini reemplazó al contraalmirante Castro Madero en la presidencia de la CNEA. La mía fue una venganza de muy bajas calorías, pero me sentí un poco menos peor.

Aráoz seguramente ya se olvidó de aquello. Hizo cosas bastante más importantes en su vida. Un saludo, si estás leyendo la Saga, Carlitos.

En cuanto a los de la citada mutual médica bonaerense, no creo que hayan entendido jamás de asuntos atómicos. No es lo suyo. Pero como cualquier institución argentina, le tiene más miedo a Clarín que al plutonio.

No sin razón.

Detrás suyo estaba su esposo, Miguel Geiger. En el diario Noticias Gráficas salió una foto de ese momento en el que decían que ella era una operadora y él un ingeniero. “Esa nota causó malestar en mi casa, por su machismo –dice Mariana‒. Mamá también era ingeniera”.

“Gracias a todas esas pioneras siempre hubo un montón de capacidades aportadas por mujeres en CNEA. Pero con el paso de los años, por alguna razón se fueron invisibilizando”, evalúa Serquis. “Me parece importante darle impulso y visibilidad a las mujeres capaces que vienen haciendo su tarea en forma invisible”, concluye.

Las nuevas generaciones de mujeres de CNEA

Dentro del nuevo organigrama hay gerencias de área a cargo de mujeres. Una de ellas es la de Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación, encabezada por Natalia Stankevicius, quien es egresada de Aplicaciones Nucleares del Instituto Beninson.

Con 14 años de trabajo en la CNEA y conocimiento de los desafíos a enfrentar liderando grupos de trabajo, lo primero que se planteó al asumir fue cambiar ciertos roles prefijados por género. “En fisión o en la planta de producción de radioisótopos no había operadoras, a pesar de que había mujeres con capacidades para entrenarse para ese puesto”, señala. “En el imaginario estaba que una mujer no iba a tener fuerza para manejar los telemanipuladores, que son los brazos robóticos. Hoy tenemos operadoras, jefas de proceso, una jefa de instalación de la planta y una subgerenta. Y las mujeres tenemos mayor participación en la visión estratégica y en la toma de decisiones”, dice Natalia.

En el medio hubo que acondicionar las instalaciones de la planta, como los baños, porque habían sido diseñados sólo para hombres. “Ante un evento de seguridad, las mujeres no tenían duchas y tenían que usar las del baño de hombres”, cuenta Natalia.

¿Qué es lo que falta? “Para mí hay que avanzar con respecto a la cultura organizacional, fortalecer una cultura de respeto, en condiciones seguras y vinculada con la perspectiva de género. Tener buenas condiciones laborales nos permite trabajar en forma segura y eso no se puede si no confío en mi compañero o si mi compañera no se va a animar a expresar su idea. Cómo nos tratamos forma parte de la cultura de la seguridad”.

Detrás suyo estaba su esposo, Miguel Geiger. En el diario Noticias Gráficas salió una foto de ese momento en el que decían que ella era una operadora y él un ingeniero. “Esa nota causó malestar en mi casa, por su machismo –dice Mariana‒. Mamá también era ingeniera”.

“Gracias a todas esas pioneras siempre hubo un montón de capacidades aportadas por mujeres en CNEA. Pero con el paso de los años, por alguna razón se fueron invisibilizando”, evalúa Serquis. “Me parece importante darle impulso y visibilidad a las mujeres capaces que vienen haciendo su tarea en forma invisible”, concluye.

Las nuevas generaciones de mujeres de CNEA

Dentro del nuevo organigrama hay gerencias de área a cargo de mujeres. Una de ellas es la de Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación, encabezada por Natalia Stankevicius, quien es egresada de Aplicaciones Nucleares del Instituto Beninson.

Con 14 años de trabajo en la CNEA y conocimiento de los desafíos a enfrentar liderando grupos de trabajo, lo primero que se planteó al asumir fue cambiar ciertos roles prefijados por género. “En fisión o en la planta de producción de radioisótopos no había operadoras, a pesar de que había mujeres con capacidades para entrenarse para ese puesto”, señala. “En el imaginario estaba que una mujer no iba a tener fuerza para manejar los telemanipuladores, que son los brazos robóticos. Hoy tenemos operadoras, jefas de proceso, una jefa de instalación de la planta y una subgerenta. Y las mujeres tenemos mayor participación en la visión estratégica y en la toma de decisiones”, dice Natalia.

En el medio hubo que acondicionar las instalaciones de la planta, como los baños, porque habían sido diseñados sólo para hombres. “Ante un evento de seguridad, las mujeres no tenían duchas y tenían que usar las del baño de hombres”, cuenta Natalia.

¿Qué es lo que falta? “Para mí hay que avanzar con respecto a la cultura organizacional, fortalecer una cultura de respeto, en condiciones seguras y vinculada con la perspectiva de género. Tener buenas condiciones laborales nos permite trabajar en forma segura y eso no se puede si no confío en mi compañero o si mi compañera no se va a animar a expresar su idea. Cómo nos tratamos forma parte de la cultura de la seguridad”.