Tercer caso en el mundo de curación del VIH después de un trasplante de células madre

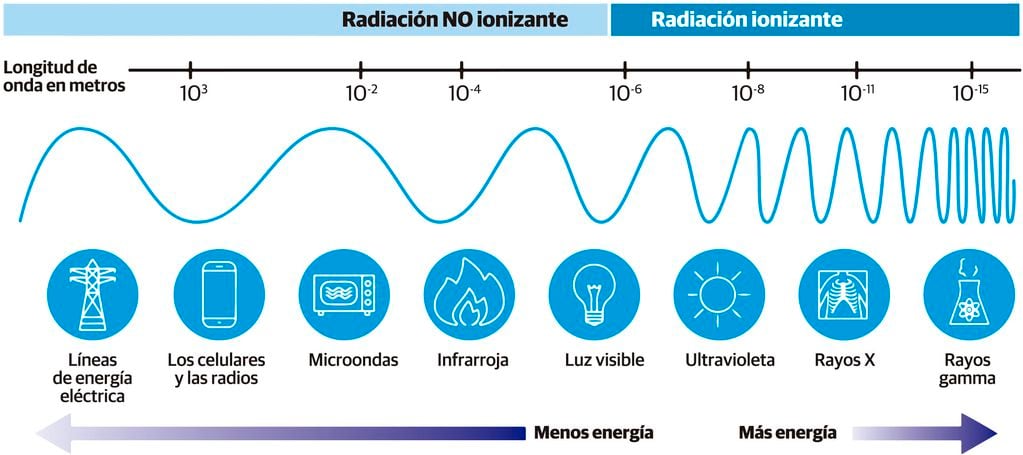

Advierten falta de estudios profundos sobre las radiaciones de baja potencia provocadas por celulares y otras fuentes de uso común

Doctor Abel Gonzáles

Comentario de AgendAR:

A los pergaminos que cita Abel González sobre sí mismo, AgendAR añade que fue el primer experto internacional autorizado por la URSS para acceder a Chernobyl a pocos días de comunicado el accidente de esa central al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en 1996. González es también consultor del Comité Científico Internacional de la ONU para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR). Hoy está haciendo el seguimiento epidemiológico de la población de la Prefectura de Fukushima después de la catástrofe de 4 de las 6 centrales nucleares de esa localidad debidas al tsunami de 2011. Creo que este artículo ha sido escrito por deber científico. González está diciendo que hay un área de vacancia que debería estar ya estudiada a fondo mediante estudios masivos, caros y potentes como sólo los pueden encarar los organismos multilaterales. Que hasta ahora, se hacen enérgicamente los distraídos. González no está hablando del espectro de microondas en que opera la telefonía celular. Está hablando de TODO el arco electromagnético, que es enorme, y en el cual cada banda de frecuencias necesita de estudios «in vitro», sobre animales y también clínicos y epidemiológicos, y con distintas potencias de emisión y circunstancias de absorción. Lo único que tenemos hasta hoy es una suma incoherente de pequeños estudios focalizados, por ejemplo, los de los teléfonos celulares y los tumores cerebrales, que son inconcluyentes. No es lo mismo un «paper» de una universidad, por muy prestigiosa que sea, que un estudio epidemilógicamente bien referenciado del UNSCEAR sobre millones de casos. Al igual que sucede en el mundo farmacológico, los efectos adversos que no aparecieron en la fase III de los tests regulatorios aparecen recién en la fase de fármacovigilancia, cuando el nuevo medicamento es probado por millones de personas, lo que se llama «real world» (mundo real) en el ambiente de la regulación. El problema por ahora es que los organismos multilaterales con incumbencia en radiación ionizante se niegan a morder esa papa caliente que supone estudiar las no ionizantes. Porque son un arco inmenso, y sus fuentes tecnológicas también lo son. Como decía Carl Sagan, «afirmaciones gigantescas suponen pruebas gigantescas». Exculpar o inculpar de trastornos metabólicos a -pongamos por caso- las ondas de baja frecuencia que emiten los transmisores de alto voltaje es, en ambos casos, una afirmación gigantesca. No se puede suscribir seriamente sin pruebas gigantescas. Y sólo las pueden encarar, nos gusten o no, las agencias científicas incumbentes de las Naciones Unidas. PARA ESTO ESTÁN. Conocí a González cuando, como ingeniero nuclear que es, dirigía la construcción de Atucha II, en 1986. Obviamente no es un hippie ni un New Age antitecnológico. Pero quiere que se determinen y midan sistemática y exhaustivamente los efectos biológicos de las muchas formas de las radiaciones no ionizantes. Y que se reglamenten las barreras tecnológicas de protección para las emisiones que prueben ser peligrosas, sólo y cuando prueben serlo, y en esa medida. Vivimos en una suerte de niebla electromagnética artificial originada por múltiples y muy diversas fuentes, sin que se hayan estudiado jamás las posibles consecuencias epidemiológicas. Los grandes organismos científicos internacionales, en los que González ha pasado casi toda su vida, nunca hicieron este tipo de estudios para evitar encontronazos con demasiadas industrias: la de la transmisión de electricidad, la de telecomunicaciones, la de la computación, la emergente domótica y, por supuesto, el entretenimiento, y sigue la lista. Ni la gran industria química ha gozado de semejante libertad en materia regulatoria. No hace falta recordar que eso ha ocasionado crisis epidemiológicas mucho peores que cualquier gran accidente nuclear, más extensas y pervasivas pero poco conocidas justamente por no ser nada espectaculares. ¿O Ud. se acuerda del escándalo de los residuos de la fabricación de teflón en West Virginia, EEUU, y de la cantidad de muertos y discapacitados por cáncer entre la población rural? Nadie lo recuerda. Un caso entre centenares, nomás. Que el UNSCEAR y el OIEA se pongan las pilas. Que se investigue muy a fondo y muy sistemáticamente, y sin preconceptos. Durante las décadas que haga falta. Eso se pide.Daniel E. Arias

La saga de la Argentina nuclear – XXXIV

Una comparativa de tamaños y pesos de los recipientes de presión de las Atuchas I y II. El último fue la pieza más pesada del mundo en su tipo, mayor aún que el de centrales europeas de uranio enriquecido con el doble de potencia térmica. Ese componente muy caro resume la robustez impresionante de las Atuchas y su capacidad de relicenciamiento cuando envejecen, pero explica también en parte su fracaso de ventas en el resto del Tercer Mundo.

Una comparativa de tamaños y pesos de los recipientes de presión de las Atuchas I y II. El último fue la pieza más pesada del mundo en su tipo, mayor aún que el de centrales europeas de uranio enriquecido con el doble de potencia térmica. Ese componente muy caro resume la robustez impresionante de las Atuchas y su capacidad de relicenciamiento cuando envejecen, pero explica también en parte su fracaso de ventas en el resto del Tercer Mundo.

Carlos Castro Madero, que se asoció a esta ingeniería por fuerza mayor. No exulta.

En 1967, tras vendernos Atucha I, los alemanes volvieron contentos a casa, sabiendo que tenían un pie adentro de la puerta de la panadería. También sabían ya que seríamos antes una valquiria de lanza y escudo que una rubia y complaciente “schöne kleine Frau”.

Habíamos probado ser sudacas rebeldes: logramos una central a precio de regalo, y además de ello, un reactor académico de regalo literal. Sabían que lo siguiente que haríamos era tratar de usar elementos combustibles “made in Argentina”, lo que a ellos, más temprano que tarde, les haría perder el negocio del “fuelling” de Atucha I. Fluch!

Las negociaciones ripiosas a suceder estaban coreografiadas, de puro previsibles. Los alemanes sabían que sabíamos que si queríamos meterle a Atucha I combustibles nacionales, ellos nos amenazarían con retirarle las garantías. Sabían que nosotros no arrugaríamos y les construiríamos delante de la nariz nuestras propias fábricas de elementos combustibles. Fick dich!

Los elementos, llamados también manojos, son piezas multitubulares muy delicadas, que requieren de mucho conocimiento en metalurgia, laminado, extrusión y soldadura de aleaciones raras de circonio, el famoso «zircalloy». Por vía separada, hay que desarrollar la sinterización (cocción bajo presión) de polvos de dióxido de uranio hasta formar pastillas de cerámicas, negras, muy duras y perfectas. Con éstas se rellenan los tubos.

Los manojos integran entre todos el núcleo de una central nuclear. Entran en reacción por contigüidad al bombardearse con neutrones. Y si le parecen mecánicamente frágiles, no lo son: soportan temperaturas y radiaciones de órdago, sin corrosión química, y durante años. Pocos países saben fabricarlos.

KWU sabía que los «combustibleros» de la CNEA dominarían esa tecnología sin ayuda de ellos si era necesario, aunque al principio tuvieran que recurrir a ingeniería inversa. Eran conscientes de que había una decisión argentina firme de independencia total en materia de combustible de centrales, de «cerrar el ciclo» que va desde la minería de uranio a la fabricación de manojos, y luego de agotados los mismos, a su tratamiento y disposición final.

Y es que no tenía maldito el sentido haber comprado una de las únicas dos centrales en el mundo, fuera ésta o la CANDU, que te permiten autonomía en combustibles, si no vas a tratar de destetar tu programa nuclear de su importación.

Los alemanes sabían que al final, con tal de retenernos como clientes y posibles socios estratégicos para construir más Atuchas en Argentina y otras en Latinoamérica, África, Medio y Lejano Oriente, terminarían aceptando esto de los combustibles argentinos. ¿Por qué? Porque inevitablemente, fuera con tecnología transferida por ellos o desarrollada por nosotros en laboratorios, finalmente llegaríamos a igualar el producto de ellos, pero probablemente a menor costo.

De modo que, inaugurando una tradición que desde entonces ha sido respetada en toda compra de centrales nucleares, KWU aceptó cedernos todo el «know how» y el «know why» para esta fabricación GRATIS. Quedaba incluida en el precio de las centrales. Y los alemanes aceptarían probar combustibles argentinos en su reactorcito MZFR en Karlsruhe, RFA, hasta avalar su calidad.

Nosotros sabíamos que ellos sabían que estábamos muy decididos. Lo que sí era de cajón, es que para rehacerse un poco de pérdidas, los nibelungos nos correrían con la amenaza de suspender las garantías sobre la central. Y lo harían todo lo que pudieran, antes de finalmente admitir combustibles de CONUAR, la sociedad mixta que estaba fundando la CNEA con el grupo Pérez Companc para esta fabricación.

Efectivamente, esa negociación, la de los combustibles, le tomó 4 años de extenuantes reuniones al doctor Carlos Aráoz, (a) “El Monje Negro”, uno de los “Doce Apóstoles” de Jorjón Sábato. Aráoz es quien trajo a Goyo Pérez Companc a la CNEA para tentar a este hombre, absolutamente petrolero por origen y ya dueño de un considerable conglomerado de empresas, con esta aventura divergente de fabricar combustibles nucleares para el estado.

Goyo agarró viaje porque, como le dijo por privado a Aráoz, «tenía que planificar qué iba a estar haciendo su grupo PECOM a 40 años, y se podía imaginar bien que el petróleo se iba a volver más escaso, o iba a ser sustituído por algo mejor». Dicho esto a fines de los años ’60… CONUAR se constituyó en espacio cedido por el Centro Atómico Ezeiza y con tecnologías y máquinas para el manejo de aleaciones de circonio desarrolladas por la CNEA e INVAP.

Observación al paso: éste fue uno de los momentos en que la Argentina podría haber iniciado una segunda aventura en una metalurgia bastante emparentada con la del circonio: la del titanio, un primo-hermano del circonio en la tabla química, que ya para los años ´70 se había vuelto el gran emergente entre los materiales aeroespaciales. Lo hizo, pero más tarde y poco.

Los alemanes no se hacían ilusiones de un matrimonio feliz con nosotros. Pero todo era tolerable con la Argentina: novia brava, pero con mucha dote. Y no era imposible que la gastara en muchas Atuchas.

Llegó 1973. Y cantidad de argentinos hablaban de la «liberación nacional», término que décadas más tarde sigue siendo esperanzador pero nebuloso.

La Dirección de Centrales Nucleares (DCN), independentista tecnológica, vehementemente sabatiana, “Canadá friendly” y nada dispuesta a ser socia menor de la KWU en nada, en 1967 se había tragado Atucha I con la misma alegría con que uno ingiere un paraguas.

Pero el país había cambiado mucho desde 1967. La dictadura del general Juan Carlos Onganía, típico casamiento de milico nacionalista católico con ministro de Hacienda profundamente liberal y anti-industrial, Adalbert Krieger Vasena, no duró los 20 o 30 años que tenía en su mente “La Morsa” (así llamaban al Juanca por sus bigotazos y su escaso humor, para descrédito de las morsas).

A fuerza de inflación, cierre de fábricas, desnacionalización de la industria, intervención de universidades, expulsión de profesores, censura de medios y represión de los movimientos obrero y estudiantil, Onganía fue transformando a la Argentina en un polvorín social.

Carlos Castro Madero, que se asoció a esta ingeniería por fuerza mayor. No exulta.

En 1967, tras vendernos Atucha I, los alemanes volvieron contentos a casa, sabiendo que tenían un pie adentro de la puerta de la panadería. También sabían ya que seríamos antes una valquiria de lanza y escudo que una rubia y complaciente “schöne kleine Frau”.

Habíamos probado ser sudacas rebeldes: logramos una central a precio de regalo, y además de ello, un reactor académico de regalo literal. Sabían que lo siguiente que haríamos era tratar de usar elementos combustibles “made in Argentina”, lo que a ellos, más temprano que tarde, les haría perder el negocio del “fuelling” de Atucha I. Fluch!

Las negociaciones ripiosas a suceder estaban coreografiadas, de puro previsibles. Los alemanes sabían que sabíamos que si queríamos meterle a Atucha I combustibles nacionales, ellos nos amenazarían con retirarle las garantías. Sabían que nosotros no arrugaríamos y les construiríamos delante de la nariz nuestras propias fábricas de elementos combustibles. Fick dich!

Los elementos, llamados también manojos, son piezas multitubulares muy delicadas, que requieren de mucho conocimiento en metalurgia, laminado, extrusión y soldadura de aleaciones raras de circonio, el famoso «zircalloy». Por vía separada, hay que desarrollar la sinterización (cocción bajo presión) de polvos de dióxido de uranio hasta formar pastillas de cerámicas, negras, muy duras y perfectas. Con éstas se rellenan los tubos.

Los manojos integran entre todos el núcleo de una central nuclear. Entran en reacción por contigüidad al bombardearse con neutrones. Y si le parecen mecánicamente frágiles, no lo son: soportan temperaturas y radiaciones de órdago, sin corrosión química, y durante años. Pocos países saben fabricarlos.

KWU sabía que los «combustibleros» de la CNEA dominarían esa tecnología sin ayuda de ellos si era necesario, aunque al principio tuvieran que recurrir a ingeniería inversa. Eran conscientes de que había una decisión argentina firme de independencia total en materia de combustible de centrales, de «cerrar el ciclo» que va desde la minería de uranio a la fabricación de manojos, y luego de agotados los mismos, a su tratamiento y disposición final.

Y es que no tenía maldito el sentido haber comprado una de las únicas dos centrales en el mundo, fuera ésta o la CANDU, que te permiten autonomía en combustibles, si no vas a tratar de destetar tu programa nuclear de su importación.

Los alemanes sabían que al final, con tal de retenernos como clientes y posibles socios estratégicos para construir más Atuchas en Argentina y otras en Latinoamérica, África, Medio y Lejano Oriente, terminarían aceptando esto de los combustibles argentinos. ¿Por qué? Porque inevitablemente, fuera con tecnología transferida por ellos o desarrollada por nosotros en laboratorios, finalmente llegaríamos a igualar el producto de ellos, pero probablemente a menor costo.

De modo que, inaugurando una tradición que desde entonces ha sido respetada en toda compra de centrales nucleares, KWU aceptó cedernos todo el «know how» y el «know why» para esta fabricación GRATIS. Quedaba incluida en el precio de las centrales. Y los alemanes aceptarían probar combustibles argentinos en su reactorcito MZFR en Karlsruhe, RFA, hasta avalar su calidad.

Nosotros sabíamos que ellos sabían que estábamos muy decididos. Lo que sí era de cajón, es que para rehacerse un poco de pérdidas, los nibelungos nos correrían con la amenaza de suspender las garantías sobre la central. Y lo harían todo lo que pudieran, antes de finalmente admitir combustibles de CONUAR, la sociedad mixta que estaba fundando la CNEA con el grupo Pérez Companc para esta fabricación.

Efectivamente, esa negociación, la de los combustibles, le tomó 4 años de extenuantes reuniones al doctor Carlos Aráoz, (a) “El Monje Negro”, uno de los “Doce Apóstoles” de Jorjón Sábato. Aráoz es quien trajo a Goyo Pérez Companc a la CNEA para tentar a este hombre, absolutamente petrolero por origen y ya dueño de un considerable conglomerado de empresas, con esta aventura divergente de fabricar combustibles nucleares para el estado.

Goyo agarró viaje porque, como le dijo por privado a Aráoz, «tenía que planificar qué iba a estar haciendo su grupo PECOM a 40 años, y se podía imaginar bien que el petróleo se iba a volver más escaso, o iba a ser sustituído por algo mejor». Dicho esto a fines de los años ’60… CONUAR se constituyó en espacio cedido por el Centro Atómico Ezeiza y con tecnologías y máquinas para el manejo de aleaciones de circonio desarrolladas por la CNEA e INVAP.

Observación al paso: éste fue uno de los momentos en que la Argentina podría haber iniciado una segunda aventura en una metalurgia bastante emparentada con la del circonio: la del titanio, un primo-hermano del circonio en la tabla química, que ya para los años ´70 se había vuelto el gran emergente entre los materiales aeroespaciales. Lo hizo, pero más tarde y poco.

Los alemanes no se hacían ilusiones de un matrimonio feliz con nosotros. Pero todo era tolerable con la Argentina: novia brava, pero con mucha dote. Y no era imposible que la gastara en muchas Atuchas.

Llegó 1973. Y cantidad de argentinos hablaban de la «liberación nacional», término que décadas más tarde sigue siendo esperanzador pero nebuloso.

La Dirección de Centrales Nucleares (DCN), independentista tecnológica, vehementemente sabatiana, “Canadá friendly” y nada dispuesta a ser socia menor de la KWU en nada, en 1967 se había tragado Atucha I con la misma alegría con que uno ingiere un paraguas.

Pero el país había cambiado mucho desde 1967. La dictadura del general Juan Carlos Onganía, típico casamiento de milico nacionalista católico con ministro de Hacienda profundamente liberal y anti-industrial, Adalbert Krieger Vasena, no duró los 20 o 30 años que tenía en su mente “La Morsa” (así llamaban al Juanca por sus bigotazos y su escaso humor, para descrédito de las morsas).

A fuerza de inflación, cierre de fábricas, desnacionalización de la industria, intervención de universidades, expulsión de profesores, censura de medios y represión de los movimientos obrero y estudiantil, Onganía fue transformando a la Argentina en un polvorín social.

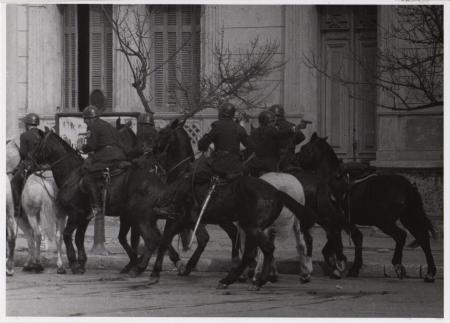

El Cordobazo: “La Montada” huye de la multitud, corrida a piedrazos y mandando bala al bulto. Fin de las aspiraciones del general Onganía a una dictadura militar prolongada.

En 1969 a Onganía y Krieger les barrieron los tobillos una serie de puebladas históricas, empezando por el Cordobazo, cuando centenares de miles de obreros automotrices y estudiantes cordobeses arrastró al resto de la población descontenta, ganó las calles, hizo barricadas, puso en fuga a la policía y resistió -acumulando muertos y heridos a bala que jamás se contaron- el contraataque del Ejército durante dos días. El Cordobazo fue un antes y un después. Se abrió un período rico, turbulento y trágico en la política argentina.

A Onganía sus pares lo remplazaron de apuro por el más benevolente y negociador Rodolfo Levingston, que puso como ministro de Hacienda a un tipo en las antípodas de Krieger Vasena. Fue el economista Aldo Ferrer, un nacionalista-industrialista, autor entre otras cosas de la primera –y poco cumplida- “Ley de Compre Nacional”, que su cáustico creador explicaba en estos términos: “Hay que nacionalizar las empresas públicas”. Cuando le preguntaban qué significaba eso, explicaba que visto que todo lo que compraban las empresas públicas era importado y no necesariamente mejor o más barato que la oferta nacional…

En esos tiempos, increíblemente, Jorge Sabato, pasando del dicho al hecho intervino SEGBA, lo que le paró los pelos de punta a varias multinacionales proveedoras de esa firma de distribución eléctrica, pero también a la Secretaría de Energía y al mundillo «Oil & Gas». ¿Qué hacía un nuclear en aquel reducto de ellos? Era un asombro ver cómo Sabato empezaba a destruir quintitas.

Ferrer, cuyo ministerio se mantuvo apenas 8 meses entre 1970 y 1971 (demasiado bueno como para durar), era considerado “de la casa” en la CNEA. Y lo era. Venía de años de ser “patas” con Jorjón Sábato y compraba el Programa Nuclear de punta a punta: lo entendía y le gustaba. No resulta raro que mucho después y en circunstancias más bien desesperantes para el átomo criollo, entre 1999 y 2001, un Ferrer más desgastado por los años volviera brevemente como presidente de una CNEA en franca demolición, y a la que no logró rescatar. Pero no me quiero adelantar.

En 1970 Levingston no logró organizar un programa político de salida de la dictadura: la rebelión obrera y de clases medias en las ciudades industriales del interior continuaba imparable, y además -o por ello- en el Ejército a don Marcelo le venía serruchando el piso su par y colega, Alejandro Agustín Lanusse.

Tras el cuartelazo de rigor que apeó a Levingston y a Ferrer, Lanusse, hasta entonces representante temible del ala militar liberal (léase económicamente entreguista), no tardó en descubrirse aferrado con una sola mano a las crines de un país que corcoveaba con intenciones de revolearlo, como ya lo había hecho con Onganía, y por lo mismo.

Caso demostrativo de cómo un hombre es sus circunstancias, el presunto liberalismo de Lanusse vino con grandes inversiones en obra pública como las hidroeléctricas de El Chocón y Futaleufú, una consolidación de los avances del Programa Nuclear, y el surgimiento de empresas privadas de tecnología con mucho respaldo estatal: Fate Electrónica y Aluar.

Si Lanusse era un liberal no lo mostró: le tocó bailar con otra música, y no hubo grandes diferencias con el nacionalismo industrialista de Levingston y Ferrer. Pero más allá del contenido económico del lanussismo, políticamente el país todo estaba harto de gobiernos militares, y lo hacía saber todos los días y de todas las formas posibles.

A duras penas –y a un costo muy cruel en vidas de obreros, estudiantes y militantes que en esa época se consideró alto- Lanusse enfiló como pudo y “a velocidad warp” hacia un escape electoral, el Gran Acuerdo Nacional. Este acuerdo de partidos permitió elecciones insólita y verdaderamente libres, que ganó el peronismo por goleada, con la fórmula avalada por Perón: Cámpora-Solano Lima.

En 1973 Perón estaba de vuelta en la Argentina tras 18 años de exilio y proscripción, y el Sabatismo, atrincherado en la mentada DCN (Dirección de Centrales Nucleares) e ideológicamente fortalecido, ahora venía de contraataque: como segunda central quería una CANDU (esta vez de 600 MW, como la operativa en Pickering, Ontario, desde 1971, cuya performance en seguridad y disponibilidad parecía muy buena). Los ingenieros jóvenes de la DCN se entusiasmaban: la canadiense era tecnología para la liberación nacional, te decían. Sí, ponele.

Lo atractivo de Pickering es que -a diferencia de Atucha I- no era un prototipo: había sido precedida de varias CANDU de potencias menores, en las que los canadienses habían ido puliendo esa tecnología y mejorando la disponibilidad inicial, generalmente mala, de casi todo sistema «FOAK», «First of a Kind». Lo cierto es que por ingeniería básica, estaba más en línea con lo que quiere cualquier país comprador al que no le sobra la plata.

Al prescindir del formidable recipiente de presión, si la CNEA compraba una primera CANDU «llave en mano», una segunda CANDU sería mucho más nacional en componentes: así como CONUAR fabricaba manojos de elementos combustibles de zircaloy para Atucha I, podía hacer lo propio con los manojos canadienses (mucho más cortos y modulares). Pero además podía mandarse al frente también con los tubos de presión, que son de otra aleación diferente pero bastante exquisita: incoloy.

Una CANDU es, finalmente, una central hecha casi enteramente de caños de aleaciones raras. Empezaba a tomar contornos precisos la posibilidad de una central nuclear totalmente argentina por componentes, ya que no por ingeniería. Pero lo segundo vendría después, por añadidura.

Con la tecnología de las Atuchas era imposible pensar en una central 100% nacional en los componentes. Hasta que la industria metalúrgica nacional estuviera en condiciones de fabricar un recipiente de presión como el de Atucha I, podían pasar décadas. De hecho, para hacer ese recipiente de presión en la Europa de los ’60, no alcanzó con la metalurgia alemana.

El recipiente forjado y casi terminado tuvo que viajar a Holanda para un proceso de tratamiento químico superficial de su cavernoso interior llamado misteriosamente «enmantecado», algo que confundió a más de uno, habida cuenta de la fama lechera de las vacas holandesas. Recién después de su paso por las metalúrgicas más avanzadas de dos países el recipiente terminado pudo embarcarse rumbo a Argentina.

Con una CANDU, la idea de una central sin componentes importados, pagadera toda en pesos, era perfectamente posible (y sigue siendo). ¿Era cosa de iniciar una gran colaboración con los canadienses? Sí, contestaban «los muchachos» de la DCN, pero minga de tutelas. Queremos una tecnología para la liberación. Ups.

Creo que propios y ajenos pensábamos que la relación con Canadá sería mucho más sencilla que con la República Federal. Ni ahí. Qué modo de equivocarse.

Es curioso cómo se pueden ideologizar ciertos fierros, cosas aparentemente tan neutras y objetivas, pero a veces sucede y casi siempre por razones interesantes y en general nada estúpidas. Hay mucha geopolítica encerrada en casi cualquier diseño industrial. Sin embargo, no hay nada como ideologizar demasiado un fierro para ligarse un palo.

Y el palo nos lo dió Henry Kissinger, y se lo puso en la mano Indira Gandhi. Qué histórica se va poniendo esta narración…

El Cordobazo: “La Montada” huye de la multitud, corrida a piedrazos y mandando bala al bulto. Fin de las aspiraciones del general Onganía a una dictadura militar prolongada.

En 1969 a Onganía y Krieger les barrieron los tobillos una serie de puebladas históricas, empezando por el Cordobazo, cuando centenares de miles de obreros automotrices y estudiantes cordobeses arrastró al resto de la población descontenta, ganó las calles, hizo barricadas, puso en fuga a la policía y resistió -acumulando muertos y heridos a bala que jamás se contaron- el contraataque del Ejército durante dos días. El Cordobazo fue un antes y un después. Se abrió un período rico, turbulento y trágico en la política argentina.

A Onganía sus pares lo remplazaron de apuro por el más benevolente y negociador Rodolfo Levingston, que puso como ministro de Hacienda a un tipo en las antípodas de Krieger Vasena. Fue el economista Aldo Ferrer, un nacionalista-industrialista, autor entre otras cosas de la primera –y poco cumplida- “Ley de Compre Nacional”, que su cáustico creador explicaba en estos términos: “Hay que nacionalizar las empresas públicas”. Cuando le preguntaban qué significaba eso, explicaba que visto que todo lo que compraban las empresas públicas era importado y no necesariamente mejor o más barato que la oferta nacional…

En esos tiempos, increíblemente, Jorge Sabato, pasando del dicho al hecho intervino SEGBA, lo que le paró los pelos de punta a varias multinacionales proveedoras de esa firma de distribución eléctrica, pero también a la Secretaría de Energía y al mundillo «Oil & Gas». ¿Qué hacía un nuclear en aquel reducto de ellos? Era un asombro ver cómo Sabato empezaba a destruir quintitas.

Ferrer, cuyo ministerio se mantuvo apenas 8 meses entre 1970 y 1971 (demasiado bueno como para durar), era considerado “de la casa” en la CNEA. Y lo era. Venía de años de ser “patas” con Jorjón Sábato y compraba el Programa Nuclear de punta a punta: lo entendía y le gustaba. No resulta raro que mucho después y en circunstancias más bien desesperantes para el átomo criollo, entre 1999 y 2001, un Ferrer más desgastado por los años volviera brevemente como presidente de una CNEA en franca demolición, y a la que no logró rescatar. Pero no me quiero adelantar.

En 1970 Levingston no logró organizar un programa político de salida de la dictadura: la rebelión obrera y de clases medias en las ciudades industriales del interior continuaba imparable, y además -o por ello- en el Ejército a don Marcelo le venía serruchando el piso su par y colega, Alejandro Agustín Lanusse.

Tras el cuartelazo de rigor que apeó a Levingston y a Ferrer, Lanusse, hasta entonces representante temible del ala militar liberal (léase económicamente entreguista), no tardó en descubrirse aferrado con una sola mano a las crines de un país que corcoveaba con intenciones de revolearlo, como ya lo había hecho con Onganía, y por lo mismo.

Caso demostrativo de cómo un hombre es sus circunstancias, el presunto liberalismo de Lanusse vino con grandes inversiones en obra pública como las hidroeléctricas de El Chocón y Futaleufú, una consolidación de los avances del Programa Nuclear, y el surgimiento de empresas privadas de tecnología con mucho respaldo estatal: Fate Electrónica y Aluar.

Si Lanusse era un liberal no lo mostró: le tocó bailar con otra música, y no hubo grandes diferencias con el nacionalismo industrialista de Levingston y Ferrer. Pero más allá del contenido económico del lanussismo, políticamente el país todo estaba harto de gobiernos militares, y lo hacía saber todos los días y de todas las formas posibles.

A duras penas –y a un costo muy cruel en vidas de obreros, estudiantes y militantes que en esa época se consideró alto- Lanusse enfiló como pudo y “a velocidad warp” hacia un escape electoral, el Gran Acuerdo Nacional. Este acuerdo de partidos permitió elecciones insólita y verdaderamente libres, que ganó el peronismo por goleada, con la fórmula avalada por Perón: Cámpora-Solano Lima.

En 1973 Perón estaba de vuelta en la Argentina tras 18 años de exilio y proscripción, y el Sabatismo, atrincherado en la mentada DCN (Dirección de Centrales Nucleares) e ideológicamente fortalecido, ahora venía de contraataque: como segunda central quería una CANDU (esta vez de 600 MW, como la operativa en Pickering, Ontario, desde 1971, cuya performance en seguridad y disponibilidad parecía muy buena). Los ingenieros jóvenes de la DCN se entusiasmaban: la canadiense era tecnología para la liberación nacional, te decían. Sí, ponele.

Lo atractivo de Pickering es que -a diferencia de Atucha I- no era un prototipo: había sido precedida de varias CANDU de potencias menores, en las que los canadienses habían ido puliendo esa tecnología y mejorando la disponibilidad inicial, generalmente mala, de casi todo sistema «FOAK», «First of a Kind». Lo cierto es que por ingeniería básica, estaba más en línea con lo que quiere cualquier país comprador al que no le sobra la plata.

Al prescindir del formidable recipiente de presión, si la CNEA compraba una primera CANDU «llave en mano», una segunda CANDU sería mucho más nacional en componentes: así como CONUAR fabricaba manojos de elementos combustibles de zircaloy para Atucha I, podía hacer lo propio con los manojos canadienses (mucho más cortos y modulares). Pero además podía mandarse al frente también con los tubos de presión, que son de otra aleación diferente pero bastante exquisita: incoloy.

Una CANDU es, finalmente, una central hecha casi enteramente de caños de aleaciones raras. Empezaba a tomar contornos precisos la posibilidad de una central nuclear totalmente argentina por componentes, ya que no por ingeniería. Pero lo segundo vendría después, por añadidura.

Con la tecnología de las Atuchas era imposible pensar en una central 100% nacional en los componentes. Hasta que la industria metalúrgica nacional estuviera en condiciones de fabricar un recipiente de presión como el de Atucha I, podían pasar décadas. De hecho, para hacer ese recipiente de presión en la Europa de los ’60, no alcanzó con la metalurgia alemana.

El recipiente forjado y casi terminado tuvo que viajar a Holanda para un proceso de tratamiento químico superficial de su cavernoso interior llamado misteriosamente «enmantecado», algo que confundió a más de uno, habida cuenta de la fama lechera de las vacas holandesas. Recién después de su paso por las metalúrgicas más avanzadas de dos países el recipiente terminado pudo embarcarse rumbo a Argentina.

Con una CANDU, la idea de una central sin componentes importados, pagadera toda en pesos, era perfectamente posible (y sigue siendo). ¿Era cosa de iniciar una gran colaboración con los canadienses? Sí, contestaban «los muchachos» de la DCN, pero minga de tutelas. Queremos una tecnología para la liberación. Ups.

Creo que propios y ajenos pensábamos que la relación con Canadá sería mucho más sencilla que con la República Federal. Ni ahí. Qué modo de equivocarse.

Es curioso cómo se pueden ideologizar ciertos fierros, cosas aparentemente tan neutras y objetivas, pero a veces sucede y casi siempre por razones interesantes y en general nada estúpidas. Hay mucha geopolítica encerrada en casi cualquier diseño industrial. Sin embargo, no hay nada como ideologizar demasiado un fierro para ligarse un palo.

Y el palo nos lo dió Henry Kissinger, y se lo puso en la mano Indira Gandhi. Qué histórica se va poniendo esta narración…

Daniel E. Arias

Cerveza Mugica: la villa 31 ya tiene su propia birra artesanal

La difusión de la marca se hace por Instagram en @mugicabeerLa cultura de la cerveza artesanal no existe en el barrio 31. Los socios dicen que “es muy difícil romper la costumbre de tomar cerveza industrial porque falta difusión”. “Nosotros antes no tomábamos cerveza artesanal. Probábamos una IPA y no nos gustaba, nos parecía amarga y ahora nos encanta. ¿Hace cuánto no compramos una cerveza industrial?”, pregunta Cupa a Otto, que responde: “Bastante… Ni sabemos cuánto está”. Los amigos se ríen. Producción local El garaje de la casa de Carlos y Cupa dejó de ser el lugar donde guardaban sus bicicletas y amontonaban cosas en desuso. Lo acondicionaron para que funcione como una fábrica y en un futuro quieren ampliarlo para convertirlo en una cervecería. Carlos, Otto y Cupa no viven de fabricar su cerveza sino que tienen otros trabajos. Es martes, el único día en el que coinciden los tres para producir su birra. El galpón donde funciona la fábrica es pequeño, de techos altos. Está ubicado en la calle Evita al 611, manzana 13, casa 12 para los vecinos. Desde la puerta se escucha el ruido de los motores de las fermentadoras: es contínuo, como el de un secador de pelo; es fuerte, como el de un lavarropas viejo. En la entrada hay unos seis barriles anchos de, más o menos, un metro ochenta de alto. En el fondo está la chopera que alquilan para eventos, banquetas para recibir gente y muchos cajones con marcas de cervezas industriales apilados. Algunos están cargados de botellas de Mugica. No hay más espacio. Cada martes, como hoy, los tres cocinan, gasifican y embotellan, todo en este galpón. El plan de trabajo se adapta a los horarios de cada uno: a las ocho de la mañana Cupa, que trabaja de manera independiente en una pastelería propia, pone en marcha las ollas para hacer los primeros 100 litros. Luego llega Otto, que aprovecha su franco para cocinar la segunda tirada y, a alrededor de las cinco de la tarde, Carlos se encarga de la producción que queda para llegar a la meta del día y cerrar las puertas a las nueve de la noche. La producción máxima por tirada es de 100 litros, un número bajo si se considera que entre proceso y proceso se demoran entre 4 y 5 horas. El próximo objetivo es producir 300 litros de cerveza para aumentar el stock. El litro de Mugica cuesta $400 y se consigue en varias presentaciones: botellas retornables de un litro y las de plástico de un litro o medio, que incorporaron después porque varios clientes no devuelven la botella. “La gente prefiere el vidrio, pero el sabor no cambia. La única diferencia es que el plástico retiene menos el frío”, dice Otto. La distribución y la compra de insumos es complicada. De eso también se encargan los socios porque ni los proveedores ni quienes quieren comprar su producto se atreven a entrar en el barrio. “Hablan de urbanización pero acá no entra nada ni nadie. Hay un prejuicio muy grande”, dice Carlos y agrega, un poco indignado, que muchos servicios, como Mercado Libre y Rapipago, que en el resto de la capital parecen ser moneda corriente, no ofrecen su servicio en la villa. Ahí está, dice, la verdadera falta de integración al resto de la Ciudad. La falta de gas natural es otro obstáculo para producir la Mugica. Las garrafas que usan para encender los quemadores de la fábrica representan hoy un gasto aproximado de 6 mil pesos mensuales, un número elevado si se tiene que cuenta que solo usan el gas una vez a la semana. Además, la potencia de las garrafas no es tan fuerte como la del gas corriente y en un futuro no tan lejano, cuando tengan que comprar fermentadoras más grandes para aumentar su stock, deberán invertir también en garrafas más grandes y costosas que den la potencia necesaria para cocinar.

Más allá de la 31

A mediados del año pasado, vendían cien litros por semana la Cerveza Mugica. Hoy venden, más o menos, 1200 litros de cerveza al mes. La clave fue que cada vez que pudieron los socios compraron fermentadoras, es decir, reinvirtieron. Cupa cuenta que el próximo paso será comprar una fermentadora de 300 litros. Hay poco espacio en el galpón y las próximas inversiones deberán ser estratégicas. Por lo pronto, compraron una cámara de frío para conservar el stock. “Yo pensaba pedir otro préstamo para la fermentadora. No sé si los muchachos estarán de acuerdo”, dice Cupa en un guiño hacia sus socios. “Recién nos enteramos ¡Primicia!”, devuelve su hermano.

Cuando nació la Cerveza Mugica creyeron que el mayor desafío sería sustentarla. “Pero ahora la mayor dificultad es que a medida que crecen las ventas, tenemos más trabajo y por ende, la Mugica demanda más tiempo”, reconoce Cupa. La solución sería vender por semana los litros que venden por mes. De esa manera les rendiría a los tres y podrían trabajar tiempo completo en su emprendimiento. Todavía no lo lograron.

Como el “boca en boca” persiste como estrategia de marketing principal, por ahora la clientela es la del barrio. La Mugica se consigue restaurantes, kioscos, una hamburguesería. Fuera de la villa, está en un mercado comunitario en Flores y un centro cultural en Belgrano. Carlos está casi seguro de que “allá al fondo de la villa” aún no los conocen.

El trabajo por instalar la cultura cervecera en un barrio popular continua. Carlos, Cupa y Otto están decididos a devolverle algo al barrio y ofrecer una cerveza artesanal de calidad y producción local. Los obstáculos crecen junto con el emprendimiento, pero los tres amigos seguirán apostando por su marca hasta que la Cerveza Mugica sea una insignia y llegue a todas las manzanas de la villa 31.

Más allá de la 31

A mediados del año pasado, vendían cien litros por semana la Cerveza Mugica. Hoy venden, más o menos, 1200 litros de cerveza al mes. La clave fue que cada vez que pudieron los socios compraron fermentadoras, es decir, reinvirtieron. Cupa cuenta que el próximo paso será comprar una fermentadora de 300 litros. Hay poco espacio en el galpón y las próximas inversiones deberán ser estratégicas. Por lo pronto, compraron una cámara de frío para conservar el stock. “Yo pensaba pedir otro préstamo para la fermentadora. No sé si los muchachos estarán de acuerdo”, dice Cupa en un guiño hacia sus socios. “Recién nos enteramos ¡Primicia!”, devuelve su hermano.

Cuando nació la Cerveza Mugica creyeron que el mayor desafío sería sustentarla. “Pero ahora la mayor dificultad es que a medida que crecen las ventas, tenemos más trabajo y por ende, la Mugica demanda más tiempo”, reconoce Cupa. La solución sería vender por semana los litros que venden por mes. De esa manera les rendiría a los tres y podrían trabajar tiempo completo en su emprendimiento. Todavía no lo lograron.

Como el “boca en boca” persiste como estrategia de marketing principal, por ahora la clientela es la del barrio. La Mugica se consigue restaurantes, kioscos, una hamburguesería. Fuera de la villa, está en un mercado comunitario en Flores y un centro cultural en Belgrano. Carlos está casi seguro de que “allá al fondo de la villa” aún no los conocen.

El trabajo por instalar la cultura cervecera en un barrio popular continua. Carlos, Cupa y Otto están decididos a devolverle algo al barrio y ofrecer una cerveza artesanal de calidad y producción local. Los obstáculos crecen junto con el emprendimiento, pero los tres amigos seguirán apostando por su marca hasta que la Cerveza Mugica sea una insignia y llegue a todas las manzanas de la villa 31. Cómo impacta la guerra en Ucrania sobre la economía argentina

«La guerra viene teniendo un costo muy alto para los países del hemisferio sur, a la Argentina ya le costó US$ 5.000 millones y no hay ámbito global donde se esté discutiendo este tema», manifestaba a mediados de octubre último el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ese cálculo, según Florencia Di Prinzio, economista del Centro de Economía Política (CEPA), «se basa en el impacto múltiple que la guerra tuvo en la balanza comercial, es decir qué cantidad de dólares extra tuvo que gastar el país en importaciones ante la suba de precios internacionales». A la fecha «la cifra no presenta variaciones significativas debido a un acomodamiento de los precios internacionales», remarcó.

A ello se suma «la particularidad de que Argentina tiene un régimen cambiario con bastantes problemas de arrastre, con un desdoblamiento, y en un momento en el cual se agudizaron las expectativas de devaluación el año pasado», afirmó a esta agencia el economista director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza.

«La brecha cambiaria se había disparado alcanzando niveles cercanos al 100% en el segundo trimestre del año pasado y eso produjo un retraso de las exportaciones y afectó el flujo de cantidades exportaciones», amplió.

Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron US$ 5.800 millones a fines de 2022, contra los US$ 2.000 millones proyectados en la pre guerra (+US$ 3.800 millones de incremento neto).

Además del costo, el aumento del precio de los principales productos básicos hizo que se precisaran más divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022.

Para Di Prinzio, en ese rubro ocurrió la variación más «significativa», con lo cual «casi el 75% del costo de la guerra se explica por importación de energía» boliviana (gas) y brasileña (electricidad), mientras «el 25% restante lo explican la suba de fertilizantes y fletes».

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostuvo en un reciente informe que «las importaciones energéticas en nuestro país crecieron 4% en volumen, pero por la suba de precios crecieron un 100% en dólares (de US$ 7.147 millones a US$ 14.138 millones), respecto al año pasado».

Tendencia: el turismo de catástrofes: ¿por qué atraen destinos donde hubo sufrimiento?

Turismo entre volcanes

Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.

En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.

Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.

Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.

Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.

Terremotos devastadores

Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.

Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.

Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes.

Turismo entre volcanes

Muchos viajeros deciden pasar sus entrañables vacaciones visitando lugares en los que han ocurrido historias escalofriantes, como por ejemplo la devastación de la reciente erupción volcánica de la isla canaria de La Palma.

En la última década, el turismo volcánico está en augue, impulsado principalmente por las redes sociales.

Mientras el magma fluía por las laderas de la isla bonita arrasando con más de mil hectáreas, destruyendo hogares, negocios y desalojando a más de siete mil personas, cientos de turistas se presentaban entusiasmados para observar, en primera fila, esta catástrofe natural.

Todas estas bajas parecen haber alimentado la curiosidad en lugar de disuadir al turismo. Viajar a un volcán activo no está exento de riesgos y cuestiones éticas, puede ser la emoción de la vida o una atracción fatal.

Este nuevo turismo invita a la reflexión, pero se estudia como un movimiento positivo a largo plazo, dinero para reconstruir las ciudades y posibilidades de atraer a investigadores que, quizás, puedan construir nuevos centros científicos que aportarán empleo y riqueza a las comunidades.

Terremotos devastadores

Si continuamos con los desastres naturales, los terremotos y los tsunamis son fenómenos que suelen atraer a un gran número de turistas a las ciudades devastadas. Viajar implica conocer la historia y cultura de otros lugares, pero, desde siempre, la tragedia forma parte inseparable del desarrollo de las sociedades y uno de los atractivos fuertes para los turistas más rocambolescos.

Además de turistas, estos fenómenos provocan muchísimo interés, sino que se lo digan a Juan Antonio Bayona, director de “Lo imposible”, la segunda película más taquillera de la historia del cine español. Esta filmografía está ambientada en el terremoto de magnitud 9.1 en la escala de Richter en la costa occidental de Sumatra. Tras el terremoto, un gran tsunami arrasó las costas indonésicas, causando cerca de 228.000 muertos, uno de los desastres naturales más letales de la historia y, con esto, Bayona recaudó 42 millones de euros. Aparte de visitar lugares destruidos y vivir, casi en primera persona, la experiencia a través de las pantallas, hay muchos que quieren participar… Sí, participar. En el país asiático existen numerosos parques temáticos en los que se puede experimentar terremotos, tsunamis, huracanes o incendios.

Algunos ven estos parques como centros de educación que ofrecen lecciones de supervivencia mientras otros quieren vivir la experiencia en sus propias carnes. La saga de la Argentina nuclear – XXXIII

Daniel E. Arias

Cómo afectara el cambio climático a Buenos Aires y otras cuidades costeras

Un nuevo mapa interactivo permite ver qué áreas del mundo podrían sufrir ante el aumento del nivel de los mares, provocado por el cambio climático, un panorama desolador que podría llegar a hacer desaparecer vastas áreas de la costa argentina nada menos que en el año 2050 si la situación climática continúa empeorando.

El colapso de los hielos polares podría adelantar el desastre

Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar varios metros el nivel de los océanos con un aumento del calentamiento climático de apenas 0,5 grados, según estudios recientes que ponen de relieve interacciones meteorológicas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida perdieron más de 500.000 millones de toneladas anuales desde el año 2000, equivalentes a seis piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos subestimaron hasta ahora su contribución a la subida del nivel del mar ya que solo se tomó en cuenta el aumento de las temperaturas y se ignoraron las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. Un estudio de investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantenían las actuales políticas climáticas, el derretimiento de la capa de hielo en la Antártida y en Groenlandia provocaría una subida del nivel del mar de aproximadamente medio metro de aquí a 2050.

Pero esto es si el sistema climático responde en forma lineal y predecible, y puede no hacerlo por obra de varios «tipping points», puntos de desequilibrio, que abren paso a escaladas de recalentamiento autosostenidas. Un ejemplo claro son las emisiones de metano del permafrost (suelo congelado todo el año) de la tundra ártica.

El permafrost se descongela y origina decenas de miles de lagos con vegetación fósil, cuya descomposición estuvo frenada durante miles de años. Pero al volver a estar en un medio acuático, se pudre y emite metano. Éste es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el C02 (dióxido de carbono), y su entrada en la atmósfera planetaria puede causar disparadas de temperatura que derretirán más y más permafrost, con emisiones cada vez mayores de metano. Este «tipping point» ya parece que lo hemos superado, y hay un ciclo de realimentación de límites impredecibles. El del metano de la tundra es un ejemplo más, hay otros.

La cuestión es que este tipo de forzantes impredecibles podrían aumentar la altura de los mares en 1,4 metros sobre el nivel actual en el peor escenario, que implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y como se ve en el caso de la tundra, las emisiones antrópicas, causadas por la humanidad, pueden llegar a ser controlables. Pero cuando éstas desencadenan ciclos cerrados de realimentación de emisiones naturales, las cosas pueden pasar de crisis a catástrofe a gran velocidad.

Los expertos basaron sus predicciones en función de los distintos escenarios planteados por los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

La investigación, publicada esta semana en la revista Nature Communications, precisa también cuándo podría acelerarse el derretimiento incontrolable de las capas de hielo y de los glaciares.

«Nuestro modelo establece umbrales de entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento -siendo 1,8 °C nuestra mejor estimación- para la pérdida acelerada de hielo y la subida del nivel del mar», explicó Fabian Schloesser, de la Universidad de Hawai, coautor del estudio.

Un estudio de investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantenían las actuales políticas climáticas, el derretimiento de la capa de hielo en la Antártida y en Groenlandia provocaría una subida del nivel del mar de aproximadamente medio metro de aquí a 2050.

Pero esto es si el sistema climático responde en forma lineal y predecible, y puede no hacerlo por obra de varios «tipping points», puntos de desequilibrio, que abren paso a escaladas de recalentamiento autosostenidas. Un ejemplo claro son las emisiones de metano del permafrost (suelo congelado todo el año) de la tundra ártica.

El permafrost se descongela y origina decenas de miles de lagos con vegetación fósil, cuya descomposición estuvo frenada durante miles de años. Pero al volver a estar en un medio acuático, se pudre y emite metano. Éste es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el C02 (dióxido de carbono), y su entrada en la atmósfera planetaria puede causar disparadas de temperatura que derretirán más y más permafrost, con emisiones cada vez mayores de metano. Este «tipping point» ya parece que lo hemos superado, y hay un ciclo de realimentación de límites impredecibles. El del metano de la tundra es un ejemplo más, hay otros.

La cuestión es que este tipo de forzantes impredecibles podrían aumentar la altura de los mares en 1,4 metros sobre el nivel actual en el peor escenario, que implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Y como se ve en el caso de la tundra, las emisiones antrópicas, causadas por la humanidad, pueden llegar a ser controlables. Pero cuando éstas desencadenan ciclos cerrados de realimentación de emisiones naturales, las cosas pueden pasar de crisis a catástrofe a gran velocidad.

Los expertos basaron sus predicciones en función de los distintos escenarios planteados por los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

La investigación, publicada esta semana en la revista Nature Communications, precisa también cuándo podría acelerarse el derretimiento incontrolable de las capas de hielo y de los glaciares.

«Nuestro modelo establece umbrales de entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento -siendo 1,8 °C nuestra mejor estimación- para la pérdida acelerada de hielo y la subida del nivel del mar», explicó Fabian Schloesser, de la Universidad de Hawai, coautor del estudio.

Las temperaturas ya aumentaron casi 1,2ºC en todo el mundo desde la era preindustrial.

Los científicos saben desde hace tiempo que las capas de hielo de la Antártida Occidental y de Groenlandia -que podrían elevar el nivel del mar hasta 13 metros a largo plazo– tienen «puntos de inflexión» más allá de los cuales su desintegración, caída al mar y derretimiento es inevitable. Pero nunca se habían identificado con precisión las temperaturas asociadas a este fenómeno.

Otros estudios publicados este semana en Nature muestran por otro lado que el glaciar de Thwaites, en el oeste de la Antártida, se está fracturando mucho más rápido de lo esperable. Este glaciar, del tamaño de Gran Bretaña, ya se redujo 14 km desde los años 90, pero el fenómeno no se comprendía bien por falta de datos, y por ende no se podían hacer predicciones.

Acaban de aparecer datos nuevos. Una expedición de científicos británicos y estadounidenses perforó un agujero de una profundidad equivalente a dos torres Eiffel (600 metros) a través de la gruesa lengua de hielo empujada por Thwaites en el mar de Amundsen, tomaron muestras de las corrientes bajo el glaciar, midieron sus temperaturas e incluso hicieron navegar un robot con forma de torpedo bajo la banquisa, y registrando en forma visual el efecto del agua caliente sobre el anclaje del Thwaites. Encontraron signos de erosión acelerada, así como grietas abiertas por el agua del mar.

Las temperaturas ya aumentaron casi 1,2ºC en todo el mundo desde la era preindustrial.

Los científicos saben desde hace tiempo que las capas de hielo de la Antártida Occidental y de Groenlandia -que podrían elevar el nivel del mar hasta 13 metros a largo plazo– tienen «puntos de inflexión» más allá de los cuales su desintegración, caída al mar y derretimiento es inevitable. Pero nunca se habían identificado con precisión las temperaturas asociadas a este fenómeno.

Otros estudios publicados este semana en Nature muestran por otro lado que el glaciar de Thwaites, en el oeste de la Antártida, se está fracturando mucho más rápido de lo esperable. Este glaciar, del tamaño de Gran Bretaña, ya se redujo 14 km desde los años 90, pero el fenómeno no se comprendía bien por falta de datos, y por ende no se podían hacer predicciones.

Acaban de aparecer datos nuevos. Una expedición de científicos británicos y estadounidenses perforó un agujero de una profundidad equivalente a dos torres Eiffel (600 metros) a través de la gruesa lengua de hielo empujada por Thwaites en el mar de Amundsen, tomaron muestras de las corrientes bajo el glaciar, midieron sus temperaturas e incluso hicieron navegar un robot con forma de torpedo bajo la banquisa, y registrando en forma visual el efecto del agua caliente sobre el anclaje del Thwaites. Encontraron signos de erosión acelerada, así como grietas abiertas por el agua del mar.

«El agua tibia entra en las fisuras y participa al desgaste del glaciar en su punto más débil», subrayó Britney Schmidt, autora de uno de los estudios y profesora en la Universidad de Cornell de Nueva York. El punto más débil aludido por Schmidt es el anclaje del glaciar en el fondo marino, que lo estabiliza precariamente.

Ese anclaje está «tierra adentro», a unos 14 km. promedio del frente de la banquisa (el hielo flotante del glaciar) y actúa como un dique: apalancado en las rocas del fondo, resiste en sus espaldas la presión de trillones de toneladas de hielo en lento descenso desde tierra adentro.

Pero está siendo desgastado con rapidez por corrientes submarinas de agua relativamente cálida. Toda vez que ese anclaje de fondo cede, un témpano de tamaño desaforado se desprende del Thwaites y empieza a navegar hacia el Norte, derritiéndose a medida que sube en latitud. Cada desprendimiento acelera la velocidad de flujo del Thwaites hacia el Mar Antártico. Hay decenas de glaciares en situación similar a la del Thwaites, pero ninguno de su tamaño. De lo que aguante el Thwaites depende el futuro de miles de ciudades costeras y de costas bajas habitadas.

Otro estudio publicado en la revista Earth’s Future, subraya a su vez que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto. ¿De lo previsto por quién? ¿Cuántos de los miles de campesinos de las costas de Pakistán, La India o Bangla Desh tienen pensada su mudanza? ¿Hacia adónde?

«El tiempo del que disponemos para prepararnos ante una mayor exposición a las inundaciones puede ser mucho menor de lo que se suponía», advierten los autores.

Los cálculos dependían hasta ahora de datos mal interpretados. Al medir la altitud de las regiones costeras con radar, las copas de los árboles y los tejados se confundían a menudo con el nivel del suelo. Esto significa que, en realidad, el suelo está mucho más abajo de lo que se pensaba. Costas bajas parecían menos bajas.

«El agua tibia entra en las fisuras y participa al desgaste del glaciar en su punto más débil», subrayó Britney Schmidt, autora de uno de los estudios y profesora en la Universidad de Cornell de Nueva York. El punto más débil aludido por Schmidt es el anclaje del glaciar en el fondo marino, que lo estabiliza precariamente.

Ese anclaje está «tierra adentro», a unos 14 km. promedio del frente de la banquisa (el hielo flotante del glaciar) y actúa como un dique: apalancado en las rocas del fondo, resiste en sus espaldas la presión de trillones de toneladas de hielo en lento descenso desde tierra adentro.

Pero está siendo desgastado con rapidez por corrientes submarinas de agua relativamente cálida. Toda vez que ese anclaje de fondo cede, un témpano de tamaño desaforado se desprende del Thwaites y empieza a navegar hacia el Norte, derritiéndose a medida que sube en latitud. Cada desprendimiento acelera la velocidad de flujo del Thwaites hacia el Mar Antártico. Hay decenas de glaciares en situación similar a la del Thwaites, pero ninguno de su tamaño. De lo que aguante el Thwaites depende el futuro de miles de ciudades costeras y de costas bajas habitadas.

Otro estudio publicado en la revista Earth’s Future, subraya a su vez que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto. ¿De lo previsto por quién? ¿Cuántos de los miles de campesinos de las costas de Pakistán, La India o Bangla Desh tienen pensada su mudanza? ¿Hacia adónde?

«El tiempo del que disponemos para prepararnos ante una mayor exposición a las inundaciones puede ser mucho menor de lo que se suponía», advierten los autores.

Los cálculos dependían hasta ahora de datos mal interpretados. Al medir la altitud de las regiones costeras con radar, las copas de los árboles y los tejados se confundían a menudo con el nivel del suelo. Esto significa que, en realidad, el suelo está mucho más abajo de lo que se pensaba. Costas bajas parecían menos bajas.

Alberto Fernández visitara hoy la Antartida Argentina. Es la 1° visita de un presidente desde 1997

Hoy el presidente Alberto Fernández viajará desde Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, hacia la base antártica Vicecomodoro Marambio, que funciona desde 1969, donde inaugurará tres laboratorios, que se instalaron en las bases San Martín, Orcadas y Esperanza.

La elección de esta fecha es porque se conmemora el Día de la Soberanía en la Antártida Argentina, ya que hace 119 años que nuestro país mantiene presencia ininterrumpida en el continente blanco desde que en 1904 se izó por primera vez la bandera nacional en la isla Laurie del archipiélago Orcadas del Sur, al norte del Sector Antártico Argentino.

De esa manera Alberto Fernández se transformará en el cuarto presidente argentino que pise suelo antártico. Primero hará un acto en la capital fueguina alrededor de las 11 de la mañana. El viernes 27 de enero, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que destinará $973 millones de pesos para la construcción del edificio que albergará al Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos Antárticos y Subantárticos (CITEAS).

En el CITEAS trabajarán en forma conjunta el Instituto Antártico Argentino, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur (UNTDF), la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional de Tierra del Fuego (UTN-FRTDF), el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y la Municipalidad de Ushuaia.

La comitiva presidencial la integrarán los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología, Jorge Taiana (Defensa), la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, más el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

Esta visita se producirá luego de que en diciembre el Gobierno expresara quejas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las actividades militares que desplegó Gran Bretaña en la zona cercana a las Islas Malvinas.

Carmona, en su cuenta de Twitter, expresó este domingo luego de declaraciones de la embajadora británica en Buenos Aires, Kirsty Hayes, que “Argentina seguirá insistiendo con el llamado al respeto del derecho internacional en la Cuestión Malvinas y propiciando una solución negociada y pacifica a la cuestión de la soberanía. La historia y el derecho internacional nos avalan” y le agregó el hashtag. “#LasMalvinasSonArgentinas”. Hayes, en una entrevista periodística se había quejado de una supuesta “política agresiva” de Argentina hacia los habitantes de Malvinas.

Los anteriores presidentes que estuvieron en la Antártida fueron Arturo Frondizi (el 8 de marzo de 1961), Raúl Lastiri (10 de agosto de 1973) y Carlos Saúl Menem (el 28 de diciembre de 1997).

Después del acto en Ushuaia, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, la comitiva se subirá a un avión Hércules 130 de la Fuerza Aérea, y harán poco más de 1.500 kilómetros para dirigirse a Marambio, donde está previsto que permanezcan apenas dos o tres horas porque deberán aprovechar una ventana de tiempo y regresar al continente.

Los laboratorios multidisciplinarios se instalarán en las bases antárticas San Martín, Orcadas y Esperanza. Las autoridades supervisaron el armado de tres laboratorios multimodales construidos conjuntamente entre ambas carteras y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) con una inversión de 260 millones de pesos, implementada en el marco del programa “Construir Ciencia” del MINCyT y con el objetivo de intensificar las tareas de investigación científica en el continente antártico.

La instalación de estos tres laboratorios de 120 metros cuadrados cada uno, construidos y diseñados totalmente en nuestro país, con materiales nacionales “representa un salto cualitativo en la capacidad de investigación argentina en la Antártida”, expresó el ministro Taiana cuando visitó la construcción de los mismos que se inició en los últimos meses de 2022. Precisó que también se van a construir “dos refugios, uno para glaciología y otro para el estudio de los pingüinos emperador” y añadió que “Argentina es uno de los países que más investiga en la Antártida”. Por último consignó que “esta posibilidad se la debemos a un fondo específico que nos ha otorgado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un enorme apoyo del Gobierno Nacional a la ciencia”.

A través de los CITES el Gobierno argentino pretende producir conocimiento interdisciplinario sobre los ecosistemas marinos y terrestres de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la problemática del cambio climático global, impactos de origen antrópico y el desarrollo de biotecnologías marinas.

Por eso según fuentes oficiales se intenta “posicionar a Tierra del Fuego y específicamente a Ushuaia, en su rol de puerta de entrada a la Antártida, a partir del desarrollo de tecnologías sustentables, logística, comunicación y articulación con actores públicos y privados, nacionales e internacionales”.

La Argentina administra 13 bases en la Antártida, de las cuales siete son permanentes (es decir que están operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). De ellas, dos son administradas por la Cancillería: Base Carlini (permanente) y Base Brown (temporaria). Las demás bases son administradas por el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) del Ministerio de Defensa: Base Orcadas, Base Marambio, Base Esperanza, Base San Martín, Base Belgrano II y Petrel (permanentes); y las bases temporarias Melchior, Decepción, Cámara, Primavera y Matienzo. En todas estas bases argentinas, la ciencia antártica depende del Instituto Antártico Argentino (IAA), organismo de la Cancillería.

Existen adicionalmente unas 32 bases de otros 18 países que también se encuentran en el Sector Antártico Argentino. No todos los países del Tratado tienen bases en la Antártida.

Argentina reivindica soberanía sobre el denominado “Sector Antártico Argentino”, definido por los meridianos 25º y 74ºde longitud Oeste, entre el paralelo 60º Sur y el Polo Sur, que forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 23.775) y está sujeto al Tratado Antártico, que se firmó en 1959 e incluye a 12 países.

De acuerdo a lo informado por Cancillería, “este instrumento internacional permitió reservar el continente para la paz, la ciencia y la cooperación internacional; asimismo, ofreció un marco para regular la actividad en la Antártida y, en virtud de su Artículo IV, estableció una fórmula de salvaguardia para los reclamos de soberanía, que incluye el de la Argentina”.

Al respecto, afirmaron que Argentina “fundamenta su reclamo de soberanía sobre este sector en virtud de la contigüidad geográfica y geológica con el territorio sudamericano, la instalación y ocupación permanente de bases antárticas, el desarrollo de actividad científica por más de un siglo y la herencia histórica de España, entre otros elementos”.

Existen seis países que han presentado reclamaciones territoriales específicas en la Antártida al momento de firmarse el Tratado Antártico además de la Argentina: Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Otros dos países, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (hoy Rusia), se reservaron el derecho a efectuar reclamos territoriales en el futuro.

La Argentina es uno de los cinco países del mundo donde se contratan más trabajadores remotos

El bitcoin fue la moneda preferida por los argentinos (45%), a la que le siguen USDC (28%), ETH (13%), SOL (12%) y DASH (2%).«Latinoamérica es la región más popular para contratar por la calidad de su gente, pero es interesante ver también cómo las empresas latinas, de todos los tamaños, también se animan a expandirse en la búsqueda de los mejores profesionales», comentó Natalia Jiménez, gerente regional para Latinoamérica de Deel. Deel es una plataforma de recursos humanos que facilita la contratación de trabajadores de forma internacional, desde freelancers hasta empleados a tiempo completo en más de 150 países.