El lanzamiento de un nuevo «dólar soja»

El periodista Francisco Jueguen adelantó que el ministro de Economía, Sergio Massa, reabrirá el 31 de diciembre próximo una nueva versión del dólar soja, cotización que era de $ 200 y ahora será actualizada por inflación. Así, buscará sumar unos US$ 3000 millones a las reservas y calmar a los mercados.

Según el periodista de La Nación, hoy a las 19, Massa anunciará esta nueva ventana de tipo de cambio diferencial en una conferencia en el Ministerio de Economía. “Regirá desde el lunes al 31 de diciembre y habrá una rueda igual a la de septiembre”, confiaron sus fuentes.

El Gobierno habría llegado a un acuerdo con las cerealeras para tener un piso garantizado. Sería de US$ 3000 millones. La renovación del programa y la mayor recaudación que logrará vía retenciones tendrá tres objetivos:

- promoción para economías regionales,

- subsidios a las cadenas de valor avícola y porcina para aumentar producción,

- un fondo para mantener valor de las asignaciones familiares

También se prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial

“El objetivo último es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G20″, agregaron las fuentes.

Cuando se implantó por primera vez el «dólar soja», con un tipo de cambio a $ 200, Massa había logrado en septiembre que los productores se desprendieran de casi 14 millones de toneladas de la oleaginosa e ingresaran al país luego divisas por más de US$ 8.100 millones.

«¿Se está armando una bomba de Leliqs? La respuesta es No»

«En los últimos meses se ha venido agitando el peligro que representaría el crecimiento de la deuda en pesos del Banco Central y del Gobierno Nacional. Dado que el principal instrumento de deuda del Banco Central son las Letras de Liquidez (Leliq), la búsqueda en Google de la expresión “bomba de las Leliq” arroja miles de resultados.

La lógica es: si esta deuda está creciendo muy por encima de cualquier otra variable con la que se compare (inflación, dólar, PBI a precios corrientes, base monetaria, etcétera), entonces llegará un momento en que se saldrá de control y eso llevaría a una hiperinflación (por aumento desmedido de la emisión monetaria) o a un “Plan Bonex” (conversión forzosa de deuda en pesos de corto plazo por deuda en dólares de largo plazo).

Recientemente, un alto ejecutivo de una de las principales calificadoras de riesgo del mundo (de esas que no vieron venir la crisis financiera internacional del 2008, ni la insostenibilidad de la deuda que acumuló el gobierno de Macri hasta principios de 2018), advirtió que la deuda en pesos del Gobierno Nacional tenía riesgos de refinanciamiento significativos y no descartó que se vea forzado a aplicar un plan Bonex.

Los pasivos remunerados de corto plazo del Banco Central (Leliq y “pases”) han venido, efectivamente, aumentando muy por encima de la inflación. Estos pasivos devengan intereses (cuya tasa efectiva anual se duplicó entre marzo y septiembre) que es un gasto para el Banco Central. Al no tener ingresos genuinos para pagarlos, el BCRA tiene un “déficit cuasifiscal”, que se suma –desde el punto de vista de las necesidades de emisión monetaria– a los requerimientos que le haga el Tesoro Nacional.

Para evitar que la emisión acelere la inflación, el Banco Central financia estas necesidades emitiendo más pasivos; lo que implica más devengamiento de intereses futuros. Parece válido preguntarse, ¿se está generando una “bomba” que puede estallar en cualquier momento, haciendo un desastre?

En julio de 2020 los pasivos remunerados del Banco Central tenían un nivel similar al de la base monetaria. En octubre de 2022 más que la duplicaban. En valores corregidos por inflación, esos pasivos remunerados crecieron desde julio de 2020 hasta octubre pasado 21%, mientras la base monetaria se redujo 44%.

¿A qué se debió la reducción de la base monetaria? Por un lado, disminuyó el valor real de los billetes y monedas en circulación, especialmente a partir de febrero de este año, debido a la aceleración de la inflación, que hace que la gente se desprenda rápido de su dinero. Pero, en forma más pronunciada, disminuyeron –tanto en pesos constantes, como en porcentaje de los depósitos bancarios– las reservas de pesos de los bancos, que forman parte de la base monetaria. Esa disminución no implica riesgos para el sistema, debido a la liquidez a corto plazo que les proveen a los bancos sus tenencias de Leliq y pases.}

Si sumamos todos los pasivos monetarios del Banco Central (remunerados y no remunerados), no se observa una tendencia al crecimiento en términos reales.

Para verlo en una perspectiva más amplia, podríamos sumar también las deudas del Tesoro Nacional en pesos con el sector privado. El motivo es que las deudas en pesos del Banco Central y del Gobierno Nacional también podrían considerarse intercambiables: ante una necesidad financiera del Tesoro, el Banco Central podría prestarle dinero y, para eso, aumentar sus pasivos monetarios. O bien el Tesoro Nacional podría emitir su propia deuda para financiarse, con lo cual no aumentarían los pasivos del Banco Central, pero sí la deuda del Tesoro con el sector privado. Que es la que podría tener riesgo de refinanciación: la deuda entre organismos oficiales, como la del Tesoro con el Banco Central, no presenta ese riesgo.

La deuda del Tesoro Nacional está detallada por instrumento; en algunos casos, queda claro que el acreedor es un organismo oficial (por ejemplo, los “Adelantos Transitorios” del Banco Central); pero, en los títulos públicos que cotizan en bolsa (gran parte de los cuales está en posesión de organismos oficiales, como el Banco Central o el ANSES), eso no es posible. Pero si computáramos la totalidad de los títulos públicos en pesos, más las “Letras de Capitalización”, y los sumáramos a los pasivos monetarios del Banco Central, se concluye que no ha habido en los últimos meses una tendencia a que los pasivos del sector público nacional (incluyendo al Banco Central) crezcan en términos reales.

Si supiéramos qué proporción de títulos públicos en pesos están en manos de organismos oficiales, probablemente veríamos con más claridad que no estamos en un “pico” de deuda en pesos del sector público nacional consolidado. Porque, en los meses de junio y julio, el Banco Central habría adquirido en el mercado títulos públicos por alrededor de 1,3 billones de pesos, haciendo que la deuda del Tesoro en manos del sector privado disminuya.

En conclusión, al menos por ahora, el análisis no avala la tesis de “bomba de las Leliq”. Tal vez la preocupación deba estar, no en el aumento de la oferta de pesos, sino en la demanda: la aceleración de la inflación produjo una caída importante en la cantidad real de dinero, tanto en lo que hace a efectivo como en cuentas a la vista. Pero, si sumamos los plazos fijos en pesos (que han venido aumentando en los últimos meses), la disminución –en términos reales– de la demanda de pesos no es tan pronunciada. Es decir: no es que se haya huido masivamente de los pesos, sino que se pretende que una porción lo más grande posible de los pesos devengue intereses, para compensar –aunque sea parcialmente– por la mayor inflación.

¿Qué puede pasar en los próximos meses? Algunas de las variables a tener en cuenta son:

- El déficit primario del Tesoro Nacional, ya sea que se financie con títulos públicos en pesos o pidiendo asistencia al Banco Central, ya que éste consigue los fondos necesarios o emitiendo pesos o emitiendo pasivos remunerados. En cualquier caso, el déficit tiende a hacer crecer los pasivos en pesos del sector público. Este déficit parece mostrar una tendencia decreciente en el segundo semestre de este año; la continuidad de esta tendencia sería la herramienta más sólida contra futuras turbulencias monetarias.

- La relación entre tasas nominales de interés y la inflación (es decir, la tasa real de interés) pagada por el Banco Central y el Tesoro Nacional. Una de las razones por las cuales los pasivos públicos disminuyeron en términos reales este año fue que la inflación se aceleró. Las tasas de interés crecieron, pero desde fines de 2021 hasta el 15 de septiembre de este año fueron negativas en términos reales, porque corrieron detrás de la inflación. Si ésta descendiera, sería conveniente que las tasas de interés acompañen ese descenso. Tasas de interés reales muy altas tienen efectos negativos sobre el consumo y la producción; pero, además, dañan los balances de quienes en este país son los principales deudores: el Tesoro Nacional y el Banco Central.

- La distribución de los pasivos monetarios del Banco Central. Un aumento de las reservas obligatorias que deben guardar los bancos (encajes que no devengan intereses) en relación con sus Leliq y pases (que sí devengan intereses), implicará una menor tasa promedio ponderada a pagar por el Banco Central.

- La evolución de la tasa de inflación y su efecto sobre la demanda real de dinero. Si subiera nuevamente un escalón, como lo hizo en febrero-marzo y en julio, podría haber un nuevo descenso de la demanda real de dinero. Si, en cambio, bajara la inflación, podríamos esperar una recuperación paulatina de esa demanda, que absorbería más pesos, lo que ayudaría al equilibrio monetario.

Más allá de la conclusión principal de este artículo, de que no parece que el crecimiento de los pasivos monetarios del Banco Central en los últimos meses sea explosivo, la situación actual, en la que la mayor parte de los activos de los bancos comerciales son pasivos del sector público (sea Banco Central o gobiernos), no es deseable. Conviene que se vayan reduciendo, y que los bancos redirijan sus activos hacia préstamos en pesos al sector privado. El nivel de esos préstamos es apenas equivalente al 7% del PBI (algo menos de la mitad de los depósitos bancarios del sector privado); muy poco para que el sistema bancario pueda cumplir eficazmente con su función de movilización de capitales, directa o indirectamente, hacia proyectos productivos potencialmente rentables.»

¿Cómo se para una inflación anual del 100%? Las propuestas de Álvarez Agis – VIDEO

ACUMAR instala sensores para monitorear la contaminación en el Riachuelo

Hace alrededor de dos años, la Autoridad de Cuenca del río Matanza-Riachuelo (ACUMAR) planteó la necesidad de mejorar la toma de muestras sobre los efluentes que las empresas vuelcan en ese curso de agua. Con ese objetivo, una de las acciones del organismo fue contactarse con la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).

La iniciativa, que generó mucho interés en la comisión de Industria 4.0 de CADIEEL, recibió financiamiento del programa FONTAR, de la Agencia I+D+i (en el cual invirtió unos 28 millones de pesos ACUMAR, 31 millones de pesos de la Agencia y unos 5 millones repartidos entre tres empresas que forman parte de CADIEEL).

Estas firmas se asociaron con la Universidad Nacional de Almirante Brown para desarrollar sensores capaces de tomar y analizar muestras de agua cada 30 segundos en aspectos el caudal del efluente, su temperatura, su Ph, su conductividad eléctrica y la presencia de oxígeno disuelto. El sistema de monitoreo, del cual inicialmente se fabricaron nueve equipos, también es capaz de enviar alertas de que ha sido abierto para evitar la manipulación de su electrónica por personas no autorizadas.

Las muestras son guardadas y refrigeradas para comparaciones y análisis posteriores, además de que deben servir como prueba en caso de que se necesite realizar sanciones. Los resultados de este monitoreo son enviados por un módulo 3G/4G o por un módulo LORA 1 a la central de visualización de ACUMAR, que monitorea si los valores están dentro de los parámetros establecidos.

La información recibida también se guarda como respaldo y permite hacer un análisis general de la cuenca, así como también hacer comparaciones históricas y cruzar la información con la proveniente de las centrales meteorológicas, por ejemplo. Además de los sensores que se instalarán en las cámaras de inspección en forma fija, también se ha diseñado un prototipo de laboratorio móvil. “El 80% de la contaminación industrial en el Riachuelo proviene de entre 20 y 30 empresas, por lo que el universo es bastante acotado para controlar y el objetivo es contar con herramientas para hacer esos controles”, dijo Matías Parra, coordinador de CyT de ACUMAR.

Los sensores tienen tienen un sistema por el cual compensan automáticamente los datos en base a la temperatura y otros parámetros de calibración propios. De todas formas, como parte del proyecto, se realiza un mantenimiento periódico ya que las condiciones a la que están expuestas es muy hostil. En las pruebas que se hicieron se pudo ver que todos lo componentes quedan recubiertos de una capa negruzca a los pocos días de estar expuestos a los efluentes.

“Todos los dispositivos electrónicos que tenemos que usar para mediciones de esta clase deben estar dentro de gabinetes que soporten cosas como ácidos, hidrocarburos, rayos UV y cualquier otro elemento que pueda agredir la electrónica. Eso está contemplado y obviamente eso en el Riachuelo es terrible, el metal se va recubriendo como de una capa de empavonado de color negruzco”, explicó Sergio Vicente, de la empresa Comsi, una de las empresas participantes del proyecto.

“El dispositivo que toma muestras de manera automática incluye una rutina de limpieza de los conductos antes de tomar una nueva, para garantizar que si esa muestra después la vas a usar para sancionar o para motorizar a un mejor tratamiento del efluente tenés que estar seguro que sea real, que sea una muestra que refleje la realidad”, explicó Leonardo Botrugno, de Adra Electrónica, otra de las empresas del consorcio.

La iniciativa, que generó mucho interés en la comisión de Industria 4.0 de CADIEEL, recibió financiamiento del programa FONTAR, de la Agencia I+D+i (en el cual invirtió unos 28 millones de pesos ACUMAR, 31 millones de pesos de la Agencia y unos 5 millones repartidos entre tres empresas que forman parte de CADIEEL).

Estas firmas se asociaron con la Universidad Nacional de Almirante Brown para desarrollar sensores capaces de tomar y analizar muestras de agua cada 30 segundos en aspectos el caudal del efluente, su temperatura, su Ph, su conductividad eléctrica y la presencia de oxígeno disuelto. El sistema de monitoreo, del cual inicialmente se fabricaron nueve equipos, también es capaz de enviar alertas de que ha sido abierto para evitar la manipulación de su electrónica por personas no autorizadas.

Las muestras son guardadas y refrigeradas para comparaciones y análisis posteriores, además de que deben servir como prueba en caso de que se necesite realizar sanciones. Los resultados de este monitoreo son enviados por un módulo 3G/4G o por un módulo LORA 1 a la central de visualización de ACUMAR, que monitorea si los valores están dentro de los parámetros establecidos.

La información recibida también se guarda como respaldo y permite hacer un análisis general de la cuenca, así como también hacer comparaciones históricas y cruzar la información con la proveniente de las centrales meteorológicas, por ejemplo. Además de los sensores que se instalarán en las cámaras de inspección en forma fija, también se ha diseñado un prototipo de laboratorio móvil. “El 80% de la contaminación industrial en el Riachuelo proviene de entre 20 y 30 empresas, por lo que el universo es bastante acotado para controlar y el objetivo es contar con herramientas para hacer esos controles”, dijo Matías Parra, coordinador de CyT de ACUMAR.

Los sensores tienen tienen un sistema por el cual compensan automáticamente los datos en base a la temperatura y otros parámetros de calibración propios. De todas formas, como parte del proyecto, se realiza un mantenimiento periódico ya que las condiciones a la que están expuestas es muy hostil. En las pruebas que se hicieron se pudo ver que todos lo componentes quedan recubiertos de una capa negruzca a los pocos días de estar expuestos a los efluentes.

“Todos los dispositivos electrónicos que tenemos que usar para mediciones de esta clase deben estar dentro de gabinetes que soporten cosas como ácidos, hidrocarburos, rayos UV y cualquier otro elemento que pueda agredir la electrónica. Eso está contemplado y obviamente eso en el Riachuelo es terrible, el metal se va recubriendo como de una capa de empavonado de color negruzco”, explicó Sergio Vicente, de la empresa Comsi, una de las empresas participantes del proyecto.

“El dispositivo que toma muestras de manera automática incluye una rutina de limpieza de los conductos antes de tomar una nueva, para garantizar que si esa muestra después la vas a usar para sancionar o para motorizar a un mejor tratamiento del efluente tenés que estar seguro que sea real, que sea una muestra que refleje la realidad”, explicó Leonardo Botrugno, de Adra Electrónica, otra de las empresas del consorcio.

Los sensores son importados, pero toda la electrónica de control y comunicación fue diseñada y fabricada por este consorcio de empresas, al igual que el software y firmware. La transmisión de los datos está encriptada y si el personal de la empresa quiere conocer los datos que esta tomando el dispositivo deben ir a verlos en la página web de ACUMAR.

El Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) de ADIMRA también forma parte del convenio con la finalidad de usar este monitoreo para otras empresas que estén fuera de la cuenca y necesiten revisar los parámetros de sus efluentes en tiempo real. De hecho, el dispositivo está siendo adaptado a las necesidades de empresas de minería que también necesitan hacer este tipo de monitoreos. También se está desarrollando este sistema para ser montado en una boya que haga los controles automáticamente cualquier curso de agua.

“Pensamos que esto es un caso de éxito en la articulación entre lo público, lo privado y lo académico. Tal vez con la misma institución o con otra, pero ya como un modelo que funcionó y un camino a continuar desarrollando”, dijo Guillermo de Guzman de Posthac, la tercera de las empresas que participó de esta iniciativa.

Los sensores son importados, pero toda la electrónica de control y comunicación fue diseñada y fabricada por este consorcio de empresas, al igual que el software y firmware. La transmisión de los datos está encriptada y si el personal de la empresa quiere conocer los datos que esta tomando el dispositivo deben ir a verlos en la página web de ACUMAR.

El Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) de ADIMRA también forma parte del convenio con la finalidad de usar este monitoreo para otras empresas que estén fuera de la cuenca y necesiten revisar los parámetros de sus efluentes en tiempo real. De hecho, el dispositivo está siendo adaptado a las necesidades de empresas de minería que también necesitan hacer este tipo de monitoreos. También se está desarrollando este sistema para ser montado en una boya que haga los controles automáticamente cualquier curso de agua.

“Pensamos que esto es un caso de éxito en la articulación entre lo público, lo privado y lo académico. Tal vez con la misma institución o con otra, pero ya como un modelo que funcionó y un camino a continuar desarrollando”, dijo Guillermo de Guzman de Posthac, la tercera de las empresas que participó de esta iniciativa.

Matías Alonso

Economía destina $ 250 millones para estimular la industria de videojuegos

El Ministerio de Economía destinará $250 millones a la industria de los videojuegos a través de Aportes No Reintegrables (ANR) en el marco de una nueva convocatoria del programa Potenciar Economía del Conocimiento.

El director del OIEA habla sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear en Ucrania

La CNEA trabaja en la obtención de Litio 7, insumo de la industria nuclear, y posible exportación de altísimo valor

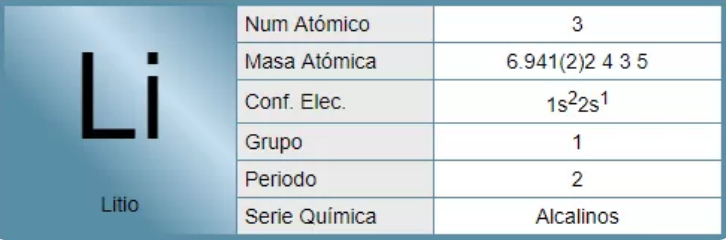

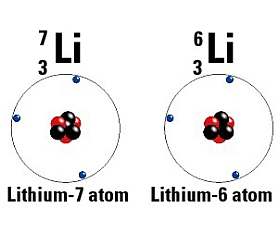

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó a trabajar en una serie de proyectos de investigación vinculados con la descarbonización energética, que describimos aquí la semana pasada. En esta nota de Nicolás Deza se pone énfasis en el que apunta a la obtención de litio 7, un insumo clave en la industria nuclear mundial. Hoy Rusia es el único proveedor mundial de litio 7.

Este proyecto consiste en desarrollar un “método ambientalmente benigno” para la separación de litio 7 y litio 6. El litio es un elemento abundante en la naturaleza. Es un metal con una demanda creciente debido a la transición energética, para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, por ejemplo. Este metal se encuentra en la naturaleza en sus isótopos más estables: el litio 7 y el litio 6. El 92% del litio que se encuentra en la naturaleza es litio 7, mientras que el restante 8% es litio 6. Esta distinción no reviste interés para la industria de las baterías eléctricas. No obstante, la separación del litio 7 y 6 tiene una relevancia central para la industria nuclear y posee un valor económico mucho mayor que el carbonato de litio grado batería.

Valor económico

El litio 7 y el litio 6 no tienen una demanda relevante en términos de cantidades, pero su valor económico supera ampliamente al del carbonato de litio. El precio spot internacional de referencia del carbonato de litio es de US$ 70 por kilo. En cambio, según Zysler, “si hablamos de hidróxido de litio con un 99,95% de litio 7 esta en aproximadamente 10.000 dólares por kilo, mientras que el litio 6 llega a 90.000 dólares el kilo”. La industria de generación nucleoeléctrica demanda mundialmente algo más de una tonelada de litio 7 por año, según la Asociación Nuclear Mundial. La demanda crecerá en función de cómo evolucione la industria nuclear. Por ejemplo, el desarrollo de reactores nucleares modulares podría tener un impacto significativo en la demanda del insumo. Otro aspecto que agrega valor económico es la posibilidad de exportación. Rusia y China son los únicos países que separan litio 7 y litio 6, siendo Rusia el único exportador del insumo. Al igual que con los hidrocarburos, Estados Unidos y Europa buscan reducir su dependencia de los combustibles e insumos nucleares rusos, lo que abre la posibilidad a nuevos proveedores. “Estados Unidos después de la Guerra Fría utilizó a Rusia como proveedor. Hoy se esta dando cuenta que tampoco le sirve y tiene una necesidad importante”, dijo Zysler.Ambientalmente benigno

El hecho de que Rusia sea el único proveedor mundial de litio 7 esta vinculado con el método de obtención. El proceso más conocido y difundido de separación de los isótopos del litio utiliza mercurio como insumo. “Con el mercurio se deben tomar infinitas precauciones. De los operarios, del lugar mismo, que no haya desechos y demás”, explicó Zysler. Por este motivo, en CNEA buscan desarrollar un método de separación físico o químico que sea ambientalmente benigno. “Los métodos que se están mirando dentro de la CNEA no incluyen mercurio. Son metodos físicos y químicos, quizás más complicados, en el sentido de que hay que desarrollarlos”, subrayó Zysler. Al mismo tiempo, se busca que sean métodos escalables a escala industrias y de costo razonable. “Hoy por hoy se están desarrollando estas alternativas sin mercurio, que sean ambientalmente amigables, y con relativamente éxito. Se vislumbra la luz”, señaló con optimismo.El Conicet lanza una Empresa de Base Tecnológica para promover la industria del cannabis medicinal

Para la presidenta del Conicet «el cannabis es un nicho que puede aportar al desarrollo económico»Si bien la compañía está aún en pleno armado, ya está claro cuáles serán algunas de sus principales áreas de trabajo: “desarrollar y aprobar guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad basadas en la mejor evidencia científica disponible”, le explica la investigadora del Conicet Silvia Kochen, una de las tres directoras científicas del flamante ente. “Pero también vamos a implementar acciones de concientización sobre los usos de la planta y sus derivados”.

Otra de las líneas de trabajo será asesorar a los investigadores. “Podemos asistir en el diseño detallado de estudios observacionales que busquen sumar evidencia sobre los efectos terapéuticos del cannabis en diversas patologías, mensurando su eficacia, sus posibles efectos adversos, las dosis necesarias, etc.”, explicó Kochen, quien también es neuróloga y trabaja el tema con sus pacientes desde hace ya muchos años.

Finalmente, otro de los objetivos de Cannabis Conicet es aumentar la capacitación de recursos humanos especializados. De hecho, ya tiene en marcha, junto a la UNAJ, la segunda edición de una diplomatura específica sobre esta temática, actividad académica que registró casi cuatro mil inscriptos para menos de un centenar de vacantes.

Otra de las líneas de trabajo será asesorar a los investigadores. “Podemos asistir en el diseño detallado de estudios observacionales que busquen sumar evidencia sobre los efectos terapéuticos del cannabis en diversas patologías, mensurando su eficacia, sus posibles efectos adversos, las dosis necesarias, etc.”, explicó Kochen, quien también es neuróloga y trabaja el tema con sus pacientes desde hace ya muchos años.

Finalmente, otro de los objetivos de Cannabis Conicet es aumentar la capacitación de recursos humanos especializados. De hecho, ya tiene en marcha, junto a la UNAJ, la segunda edición de una diplomatura específica sobre esta temática, actividad académica que registró casi cuatro mil inscriptos para menos de un centenar de vacantes.

Servicios para la «industria cannabis»

Por otra parte, la empresa tendrá un área de servicios donde sus técnicos harán el control de calidad estandarizado, determinando la concentración de principios activos (cannabinoides y terpenos) y la presencia de eventuales compuestos contaminantes (pesticidas, metales, solventes y adulterantes). Esos controles los harán sobre los aceites de cannabis que ya fabrican los autocultivadores, las ONGs y algunas Pymes.Para el 2024 se calcula que la facturación mundial del rubro alcanzaría los US$ 42.700 millonesAdemás, la compañía tendrá un área dedicada al desarrollo de nuevos cultivares. “La idea”, detalló Franchi, “es que podamos estimular nuevas líneas de semillas de cannabis propias, generadas en diversas ecorregiones argentinas. También que podamos garantizar su trazabilidad (un aspecto esencial para el negocio farmacéutico) y que todo eso colabore con la soberanía científica”.

Contexto de un negocio en crecimiento

¿Por qué armar ahora una organización que ordene e impulse este rubro? La explicación es la oportunidad. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, elaborado este año, más de cincuenta países decidieron darle algún tipo de legalización al cannabis con fines industriales o medicinales. Israel, Canadá y Estados Unidos ya se posicionan como los referentes globales y, en América Latina, Uruguay y Colombia picaron en punta. Otro indicador del interés global es el siguiente: en el año 2000 la producción global de cannabis medicinal fue de 1,4 toneladas. Veinte años más tarde alcanzó las 468 toneladas. Las proyecciones para el año 2024 indican que la facturación mundial del rubro alcanzaría los US$ 42.700 millones, multiplicando por 14 veces la del año 2014.“Hay que tener cuidado con su uso indiscriminado”

“Sabemos de las posibilidades que tienen los compuestos con cannabinoides para mejorar muchos síntomas. Tenemos evidencia de que su uso en forma controlada contribuye a mejorar las náuseas, el insomnio, la ansiedad. Y también el dolor en algunas situaciones, en especial si es neuropático”, le dice Ariel Cherro, presidente del Consejo de Cuidados Paliativos, en la Sociedad Argentina de Medicina (SAM). Por otra parte, hay indicios de que podría incrementar el apetito, algo que sería útil en pacientes oncológicos. Sin embargo, este especialista advierte que hay que tener algunos cuidados con su uso indiscriminado: “Hay que analizar muy bien que lo que interpretamos como ‘mejoría’, no sea simplemente efecto placebo, algo que muchos pacientes y familiares no terminan de entender”. Hay personas y organizaciones que argumentan que “aunque no haya investigaciones que lo respalden, si quien lo recibe piensa que le hace bien, ¿por qué no dárselo? Pero los médicos no podemos trabajar así. No es buena medicina recetar un placebo porque la gente lo pide”. Cherro también sugirió que la indicación de usar cannabis la hagan especialistas. “Es una herramienta terapéutica más a incorporar y no debería ser recetado libremente por un profesional de cualquier especialidad que desconozca el tratamiento integral. Suelen llegarnos comentarios de familiares que repiten que usar cannabis sirve directamente para tratar el cáncer. Hasta ahora, contamos con estudios preclínicos alentadores, hechos sobre líneas celulares o roedores. Muy pocos en pacientes. Estamos lejos aún de poder afirmar que el cannabis sirve para tratar tumores en personas”.Enrique Garabetyan