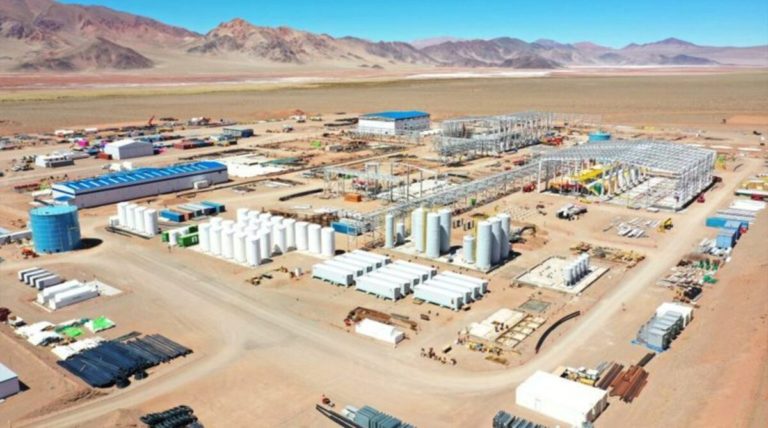

La primera central nuclear de Latinoamérica, Atucha I, concluyó en septiembre su primer ciclo de vida útil luego de 50 años de operación. Para continuar con su operación, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) comenzó con el proyecto para extender su vida operativa por 20 años más. Con una inversión estimada en cerca de US$ 700 millones, la compañía estatal operadora de las centrales nucleares busca garantizar la operación segura, mejorar la defensa en profundidad y hacer más eficiente la central. Nucleoeléctrica recibió a EconoJournal en el sitio Atucha para explicar los alcances y detalles de un proyecto que involucrará un total de 292 subproyectos entre prioritarios y secundarios y que se espera que este concluido para el 2027.

El movimiento de personal en las calles internas del complejo Atucha es intenso. Atucha II esta en parada de mantenimiento y volverá a generar energía en diciembre. Los principales trabajos se concentran en el reactor, a la vez que se realizan algunos trabajos menores en la etapa de alta de la turbina, la máquina generadora individual más potente del país con 745 MW de potencia bruta.

Pero lo que hará vibrar al complejo Atucha en los próximos años son las múltiples tareas que se ejecutarán en el marco de la Parada Prolongada de Reacondicionamiento de Atucha I, un proyecto para aumentar las condiciones de disponibilidad y de confiabilidad de una central que aporta 2.531 GWh netos al año (equivalentes al consumo eléctrico de más de 1 millón de habitantes) y que empleará a un promedio de 600 personas por año y a unas 2000 personas en el pico de obra.

El reactor en Atucha I fue detenido el pasado 29 de septiembre al finalizar la licencia de operación otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el ente nacional regulador del sector nuclear. La licencia original de operación fue establecida en 32 años de «operación equivalentes a plena potencia», una métrica que no equivale a años calendarios. Como esa licencia vencía en 2018, el Plan Nuclear lanzado en 2006 incluyó analizar la factibilidad de extender la vida útil de la central.

Un estudio realizado por NA-SA concluyó que el recipiente de presión de Atucha I estaba en condiciones para continuar funcionando por dos décadas o inclusive más. Sobre esa base y los requisitos de seguridad exigidos por la ARN, la empresa estructuró un proyecto para extender su vida útil por 20 años calendarios más, es decir, hasta el 2046. Este fue el puntapié inicial para que la ARN aprobase tanto el proyecto de extensión de vida como una enmienda a la licencia original para que la central pudiera seguir generando energía hasta septiembre pasado.

Gerencia de extensión de vida

Nucleoeléctrica estima que el proyecto llevará 30 meses de ejecución, volviendo el reactor a criticidad en marzo de 2027. Liderando el proceso estará la Gerencia de Extensión de Vida, a cargo de Eduardo Arostegui, quien detalló a EconoJournal los avances y las tareas por realizar.

La parte más visible del proyecto dentro del complejo Atucha en este momento es la construcción de algunas de las obras civiles proyectadas, como es la ampliación del edificio de ingreso a zona radiológicamente controlada (donde se encuentra el reactor y una pileta de combustibles gastados), clave para gestionar adecuadamente el flujo de equipos, insumos y personal que ingresarán al reactor durante el proyecto. Solo el costo estimado por todas las obras civiles y de infraestructura se estima en US$ 62 millones.

La parte menos visible esta sucediendo dentro del edificio del reactor: ya retiraron 75 de los 241 elementos combustibles que hay dentro del reactor. Los elementos serán colocados en la pileta de enfriamiento. A un ritmo de 1,6 elementos retirados por día, estiman que completarán la tarea en febrero próximo.

Tanto el retiro de los combustibles como la ampliación del edifico de ingreso son las primeras tareas indispensables para la ejecución de los subproyectos fundamentales.

Subproyectos fundamentales

Para que Nucleoeléctrica pueda volver a operar Atucha I, la empresa deberá cumplir a rajatabla con el Documento Marco de Licenciamiento (DML) aprobado por la ARN. El documento involucra cinco líneas de trabajo que implican la ejecución de 41 subproyectos fundamentales para recibir una nueva licencia de operación.

Las cinco líneas de trabajo son el cambio del sistema de protección del reactor, la calificación ambiental de equipos, la separación de redundancias, el cambio de filtros del sistema de inyección de seguridad y la instalación de barreras anti derrame. Estas líneas involucran 41 subproyectos civiles, eléctricos, mecánicos, de instrumentación y control, documentales y de procesos.

Más allá de la estructuración del proyecto, las distintas líneas de trabajo se relacionan de una u otra manera. Por ejemplo, la calificación ambiental de equipos considerados críticos incluye la evaluación y potencial recambio de la instrumentación dentro de la esfera de contención que hace al sostenimiento de la protección del reactor. A ese sistema se le aplicarán criterios para cumplir con los últimos estándares internacionales de seguridad.

Un dato alcanza para dimensionar la magnitud de las tareas por realizar: hay que calificar 21 kilómetros de cables para evaluar su continuidad o reemplazo. Lo mismo se debe hacer con las válvulas (electromecánicas en su mayoría), las cajas de conexiones eléctricas, los actuadores y demás equipos. Solo el costo de la calificación ambiental de los equipos esta valorado en US$ 32 millones.

Lo que no requerirá calificación son los filtros del sistema de inyección de seguridad, que serán renovados por completo. Los filtros para el paso del agua se ubican en la parte inferior de la esfera. La superficie de filtrado actual es de 8 m² y se expandirá a 280 m².

Una defensa más profunda

Todos estos trabajos garantizarán la operación segura de la central, pero hay dos líneas de trabajo en particular que mejorarán la defensa en profundidad de Atucha I: la separación de redundancias y la instalación de barreras anti derrame.

La defensa en profundidad aplicada a la seguridad de las centrales nucleares es un concepto que se aplica al diseño, a la operación de las mismas y en la preparación de emergencias, teniendo por objetivo evitar aquellos sucesos que puedan desencadenar accidentes y, en el caso de que estos ocurran, mitigar sus consecuencias.

Por ejemplo, en el hipotético caso extremo de un accidente que conlleve la fundición del núcleo del reactor, el combustible fundido formaría lo que se conoce como corio, una lava nuclear. Los diseños de centrales nucleares de la década de 1980 en adelante suelen contar con barreras anti derrame en la parte inferior del reactor, conocidas en la jerga de la industria como core catcher, que sirven para contener y disminuir la velocidad de avance del corio. Atucha I contará con una barrera de este tipo: se construirá una barrera conformada por ladrillos especiales importados y técnicamente ya ensayados en facilidades de alta temperatura.

Una central más eficiente

A la empresa le bastaría con cumplir con los 41 proyectos del DML para que la ARN apruebe la vuelta a operación de Atucha I. Pero en NA-SA quieren implementar un total de 251 subproyectos o tareas no obligatorias (la empresa ya concluyó 78 de estas tareas), pero que son fundamentales para facilitar la operación cotidiana y hacer que la central sea mucho más eficiente en la generación de electricidad, alcanzando un factor de carga del 88%. En ese sentido una de las principales tareas será la adecuación de la turbina a condiciones de operación más modernas.

Las centrales nucleares tienen ciclos de generación eléctrica de muchos meses, con paradas de mantenimiento y/o de recarga de combustible cada cierto tiempo. Por su diseño las Atuchas tienen la peculiar ventaja de que pueden recargar combustible “en línea”, es decir, sin parar la generación de electricidad.

Pero el mantenimiento, que alcanza a las distintas áreas críticas de la central, como el reactor y sus sistemas o la turbina, es obligatorio y en Atucha I se realiza una parada cada doce meses. En Nucleoeléctrica buscan operar con paradas cada 18 meses en lugar de 12. “Cada vez que paramos una central también estamos exigiendo sus sistemas de seguridad, la exigimos termicamente. Hay que tratar de evitarlo, además de generar un ingreso más continuo de dinero”, explicó Arostegui.

Los 251 subproyectos facilitarán la operación de la central y permitirán ir a paradas de mantenimiento cada 18 meses, dos factores que son claves para elevar el factor de carga actual de poco más de 70% a un 88%. El factor de carga es la relación existente entre la energía eléctrica realmente producida por una central en un periodo determinado y la que se hubiera producido en el mismo funcionando a su potencia nominal.

La modernización de la operación de la turbina de Atucha I es un objetivo relevante para alcanzar mayores factores de carga. En la turbina de 362 MW de potencia bruta se buscará modernizar sus sistemas de control y protección, que son hidraulico-eléctricos y se pasarán a completamente eléctricos. También se incorporará un sistema de regulaciones y limitaciones en la parte de control para introducir un umbral con variables más flexibles frente a señales extrañas que actualmente llevan a que la turbina se detenga cuando estas se producen.

La especificidad de las Atuchas

La historia de las centrales en el complejo nuclear de Atucha es distintiva en la industria nuclear. Fuera de la Argentina no existen centrales con una configuración de recipiente de presión y uranio natural como combustible y agua pesada como moderador de la reacción en cadena. La utilización de uranio natural fue una exigencia del Estado argentino a los oferentes interesados en participar de la licitación internacional realizada para proveer un diseño prototipo de reactor para el sitio Atucha y que tuvo como ganadora a Kraftwerk Union (KWU).

La especificidad de las dos Atuchas no es un dato menor. En las turbinas de Atucha I y II aún sobresale el logo de KWU, una joint venture conformada en ese entonces por las alemanas Siemens y AEG. Siemens adquirió la empresa por completo en 1977 y la integró como un negocio autónomo dentro de su estructura corporativa.

Pero el núcleo de ingenieros diseñadores de las Atuchas se disolvió cuando Siemens decidió salir del negocio de centrales nucleares en la década de 1990. La desaparición del diseñador original implicó que Nucleoeléctrica tuviese que asumir el desafío de finalizar Atucha II por su cuenta cuando el Estado decidió en 2006 reactivar la construcción de la central tras quedar paralizada en 1993.

En Nucleoeléctrica están aplicando la experiencia acumulada durante la finalización de Atucha II y en las cinco décadas de operación de Atucha I. “La puesta en marcha de Atucha II nos enseñó que hay que vincularse antes entre la ingeniería y el personal en planta, también que hay que trabajar en equipo cuando ingeniería esta haciendo lo suyo debemos acompañarlos y apoyarlos y viceversa”, sintetizó el gerente del proyecto.

Presupuesto

La generadora estatal anunció en septiembre que se habían asegurado los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto de extensión de vida, cuyo costo está estimado en cerca de US$ 700 millones. En rigor, lo que la empresa garantizó es que el proyecto contará con presupuesto para todo el 2025, despejando las dudas sobre el inicio de los subproyectos prioritarios. La asignación presupuestaria finalmente llegó el jueves 31 de octubre con una transferencia para gastos de capital por 104.659 millones de pesos. Se habla de una segunda partida para comienzos de 2025.

El proyecto engloba dos obras centrales: la extensión de vida del reactor de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II). Con ese fin, la empresa lanzó en 2022 el fideicomiso NASA IV, logrando hasta el momento un fondeo total de US$ 180 millones.

El presidente de Nucleoeléctrica, Alberto Lamagna, remarcó que el gobierno esta decidido a ejecutar el proyecto. “Con la decisión de hacer la extensión de vida de Atucha I el gobierno nacional ha priorizado las inversiones en energía nuclear como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y tecnológico de nuestro país. En las próximas fases de la transformación de NASA buscaremos apalancar la participación de inversiones privadas para impulsar nuevos proyectos nucleares”, dijo Lamagna

Nicolás Deza