El gobierno libertario de Javier Milei, en su diatriba de austeridad fiscal, avanza sobre el desmantelamiento de sectores estratégicos que poseen desarrollo e innovación tecnológica para el país, como es el caso del sector nuclear.

Esta semana, el CAREM -Central Argentina de Elementos Modulares- fue noticia debido a que el gobierno nacional desafectó 260 trabajadores de la obra. Julio González, delegado de UOCRA Zárate, dijo al respecto: “Esto no arrancó ayer, tuvimos un período de conciliación obligatoria de casi un mes con diferentes negociaciones. La respuesta siempre fue la misma: la paralización del proyecto con el despido de los compañeros y compañeras. Hay 260 desafectados y todavía quedan 160 trabajando por dos meses más y después queda paralizada la obra. (…) Es un proyecto muy importante para el país pero también para Zárate y alrededores, donde la gente hoy se queda sin trabajo”.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a cargo de Guido Levalle, emitió un comunicado en el que asegura que “la obra del Reactor Modular CAREM continua y no se ha detenido”. Sin embargo, el recorte del presupuesto del proyecto es de un 50% aproximadamente. Cabe la pregunta: ¿cómo el Ingeniero Lavalle llevará a cabo un proyecto de innovación tecnológica con semejante recorte presupuestario?

Este tipo de prácticas: recortes presupuestarios, despidos, congelamiento de salarios, falta de proyección; fueron implementadas en la década del 90 bajo el gobierno menemista, y tenían como único objetivo desmantelar los sectores estratégicos y la destrucción del entramado productivo nacional. Entonces, ¿por qué se debería considerar que el proyecto CAREM no será detenido y desmantelado?

Al respecto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en la red social X: “A contramano de lo que hacen los países desarrollados, el gobierno de Milei decidió paralizar la obra del reactor argentino CAREM, un proyecto estratégico, 100% nacional, y que nos ubicaba a la vanguardia mundial de la tecnología nuclear”.

¿Qué es el CAREM?

El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina. Pertenece a la familia de los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), se definen como reactores nucleares generalmente equivalentes a 300 MWe o menos, diseñados con tecnología modular utilizando la fabricación en forma fábrica de módulos, buscando economías de producción en serie y tiempos de construcción cortos (NEA, 2021).

A través de la Ley 26.566, sancionada el 25 de noviembre de 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en su artículo 16 se declara de interés nacional y se encomienda a la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM a construirse en el país (Infoleg, 2009).

El prototipo está siendo construido en el “Complejo Nuclear Atucha”, Lima, provincia de Buenos Aires. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento en el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en comenzar su construcción, y su finalización estaba estimada a fines de esta década.

Esta primera versión de los reactores tipo CAREM será capaz de generar 32 MWe, y el módulo comercial, tendrá una potencia mayor de entre 100 y 120 MWe, que sería la base de una central multi-reactor. Además, se prevé que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales de calidad.

Entre los proveedores nacionales, se encuentra IMPSA, primera empresa a privatizar de Milei, que posee un acuerdo firmado con la CNEA para la fabricación de componentes auxiliares del CAREM. En fin, privatizaciones y paralización de obras, nada nuevo en el país.

“Libertad” e injerencia: dos caras de la misma moneda

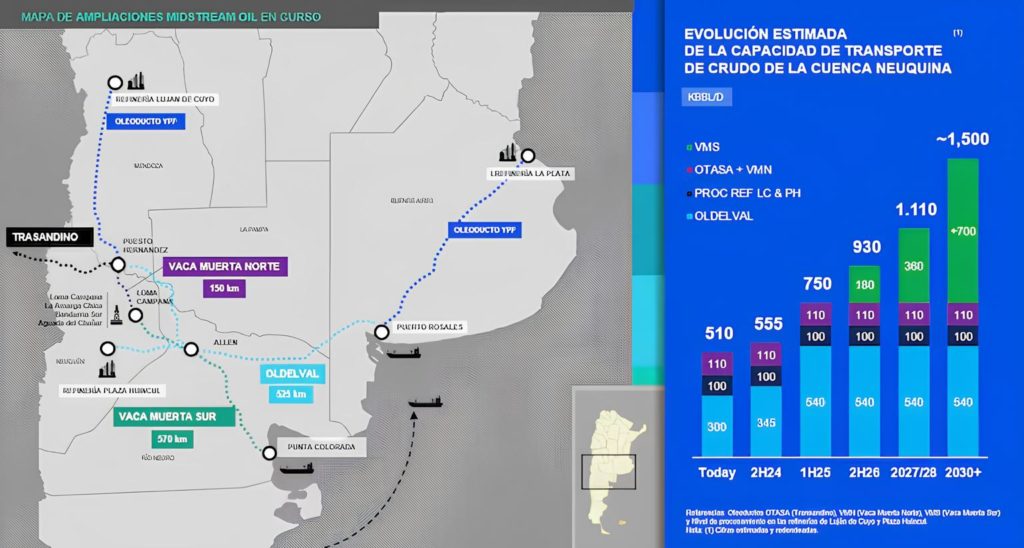

El gobierno nacional deja ver una política energética comandada por el sector petrolero, nacional e internacional, con un claro alineamiento con Estados Unidos, donde sectores como el nuclear no tienen razón de ser en el país de la “libertad”.

Es necesario repasar la historia reciente, el sector nuclear viene de 8 años de retroceso, tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri y la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional el pasado 20 de junio de 2018, los grandes proyectos nucleares -4ta y 5ta central nuclear- enunciados en la ley 26.566, han sido paralizados, bajo el objetivo de Estados Unidos, por un lado, de evitar que China ingrese en América Latina con inversiones en el sector, y por otro, desmantelar el sector nuclear argentino.

El proyecto CAREM, si bien sufrió la política macrista que había encomendado a Techint la obra -empresa que suspendía la obra constantemente para pedir readecuaciones de precios-; durante la gestión de Alberto Fernández, la construcción y asistencia técnica fue encomendada a Nucleoeléctrica Argentina S.A. con importantes avances, que preveían la finalización del proyecto a fines de esta década.

Asimismo, el lobby estadounidense para bloquear el desarrollo nuclear argentino continuó durante la gestión de Fernández, al punto que en abril del año 2022, Ann Gazner, Subsecretaria para la no proliferación nuclear de EEUU, recorrió instalaciones nucleares en el país y la embajada de EE.UU transmitió el siguiente mensaje: “Si los chinos entran en Atucha, nosotros queremos entrar en el CAREM”, según reprodujo Página 12

En suma, recientemente visitó al país José W. Fernandez, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de EE.UU, y anunció el Proyecto Acelerador de Transición a Energía Limpia (CETA, por su sigla en inglés) en Argentina, que propone proporcionar al gobierno de Argentina u$s500.000 en asistencia técnica para acelerar la transición de Argentina hacia la energía limpia.

¿Será casualidad que, por un lado, el gobierno anarcocapitalista desmantele a cuenta gotas el sector nuclear, y, por otro lado, que el país del norte financie un proyecto de asistencia técnica para acelerar la transición energética?

Energía nuclear y un cóctel libertario

El modelo económico que el gobierno libertario ha embarcado al país, tiene por objetivo el diseño de una Argentina proveedora de materias primas, y en consecuencia, la destrucción del entramado productivo nacional. Los resultados han sido: recesión, caída de la actividad industrial en un 19,5 % interanual en junio, y una utilización de la capacidad instalada en la industria del 54,5% durante el mes de julio.

En este marco de situación, se debe leer que la paralización de la obra del CAREM por recorte de presupuesto, es parte de la construcción de un modelo de país sin industria, de miseria y hambre para la mayoría del pueblo argentino.

Al cancelar el proyecto CAREM, se perderá la oportunidad de insertarse al mundo como un proveedor de reactores modulares en un momento crucial, donde este tipo de tecnología será demandada para las transiciones energéticas de los diferentes países. Además, la consecuente pérdida de trabajadores -técnicos y profesionales- altamente calificados provocará un “éxodo nuclear”.

El cóctel libertario: recesión, caída de la actividad industrial, RIGI, privatizaciones, ajuste y represión; no es el néctar de los Dioses, sino que, es la llave para la desindustrialización y el desmontaje del sector científico y tecnológico que nos llevará a una Argentina colonial del siglo XXI.

Nicolás Malinovsky

Una corrección parcial de AgendAR:

La nota dice que IMPSA se fundió con Venezuela. En realidad fue con Brasil: las turbinas eólicas de IMPSA se engranaban, sus parques eólicos en Ceará no entregaban la potencia contratada, y la parte brasileña les echaron los abogados encima.

La filial brasileña quebró y la IMPSA mendocina y fundadora quedó pegada porque era garantía. Detrás hubo una mala decisión tecnológica: hacer una turbina avanzadísima, sin caja multiplicadora, «direct driven», pero economizar en tierras raras en los muchos electroimanes que necesita ese diseño.

Daniel E. Arias