Con el trasfondo idílico del Volcán y el Lago Villarrica, del 19 al 23 de agosto próximos se celebrará en Pucón, Araucanía, la reunión del Comité Científico para la Investigación sobre la Antártida (SCAR, por su nombre en inglés). Con más de 1.400 participantes, será la mayor conferencia científica que se haya realizado hasta ahora sobre el continente austral. Su preocupación central será el cambio climático, pero también se tratarán los brotes de gripe aviar registrados allí, el tratamiento de los residuos humanos, los microplásticos y la disminución del krill. Todos temas científicos que pronto serán presa de la competencia hegemónica entre el bloque occidental y el euroasiático. Nuestro país deberá estar atento, particularmente, a las demandas para poner al continente polar bajo un régimen internacional de gobierno y desconocer los reclamos de soberanía registrados al firmarse el Tratado Antártico en 1959, dado que detrás de la supuesta internacionalización se esconde la ambición hegemónica de las potencias anglosajonas y sus aliados.

“Ciencia antártica: encrucijada para una nueva esperanza”, es el título de la conferencia internacional que se realizará entre el 19 y el 23 de agosto en Pucón. Se realizarán charlas, exposición de pósters, conferencias magistrales, simposios y workshops, en 50 áreas del conocimiento. La última década ha sido la más cálida en la Antártida desde el comienzo de la medición instrumental y durante los últimos cuatro años la reducción de su hielo marino ha alcanzado cifras récord. Las especies intolerantes al cambio se repliegan hacia el interior del continente, mientras que las que lo toleran comienzan a competir con especies invasoras llegadas desde otras latitudes.

Además de los impactos del cambio climático, la gripe aviar, los microplásticos y el krill, la reunión también se centrará en las áreas marinas protegidas y las políticas que estimulen la participación femenina y de jóvenes en la ciencia antártica.

La reunión científica de Pucón es la continuación de la 46ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM-46, por su nombre en inglés) y la 26ª del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CEP-26, por su nombre en inglés), que se celebraron en Kochi, estado de Kerala (India), del 20 al 30 de mayo pasados. Si bien la firma del Tratado Antártico en 1959, en plena Guerra Fría fue una demostración del poder que puede tener la diplomacia aun en los momentos más difíciles de la política internacional, desde hace unos veinte años la competencia entre las grandes potencias se fue agudizando también en la Antártida.

El ATCM se caracteriza por la particularidad de que en sus reuniones las decisiones sólo se adoptan por consenso. Si bien este principio hace mucho más lento el proceso resolutivo, garantiza, en cambio, que las resoluciones adoptadas sean acatadas por todos los miembros. El principio de consensualidad ha sido especialmente práctico, para proteger los derechos soberanos de Argentina. De hecho, entre los países miembros del Tratado Antártico hay una mayoría de aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña. En muchas ocasiones sólo nos apoyaban Rusia, China, Sudáfrica y Brasil. En esta relación de fuerzas adversa el principio de consensualidad ha sido el principal salvavidas de la soberanía argentina.

En el marco del Tratado Antártico el continente austral se administra a través de reuniones consultivas (bianuales hasta 1991, anuales desde entonces). Originariamente vigente por 50 años, el Tratado fue prorrogado por el Protocolo de Protección Ambiental hasta 2048. Podría ser terminado antes por acuerdo unánime de los miembros, pero eso es altamente improbable. A partir de 2048, en tanto, para modificarlo o abolirlo bastará con que un miembro lo solicite y obtenga los votos de la mayoría de los firmantes.

El Tratado dispone que el área antártica sólo debe usarse con fines pacíficos, pero permite el uso de personal y equipo militar en apoyo de actividades científicas. Incluye, además, bajo la jurisdicción del Tratado todas las tierras y las barreras de hielo al sur de los 60°00′ de latitud Sur, pero no el alta mar al sur de ese paralelo. También faculta a los Estados a inspeccionar cualquier área y cualquier instalación en el continente. El Tratado, finalmente, quedó abierto a la adhesión de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas. De hecho, a los doce signatarios originarios se sumaron a lo largo de los años 44 países más, hasta llegar a los actuales 56 signatarios. Además del Tratado se han incorporado a la normativa antártica 170 recomendaciones adoptadas en las reuniones consultivas y ratificadas por los Estados miembros, así como el Protocolo sobre Protección Ambiental en vigencia desde el 14 de enero de 1998.

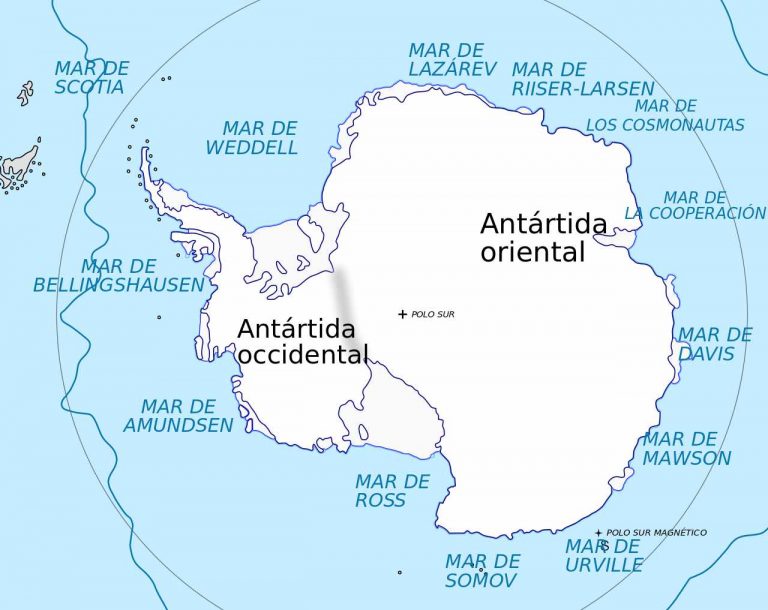

El Tratado Antártico considera dos clases de miembros: los consultivos o plenos, con voz, voto y veto, y los miembros no consultivos, o adherentes, que cuentan solo con derecho a voz. La Secretaría del Tratado tiene sede en Buenos Aires. Siete de los Estados miembros del Tratado Antártico (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido) mantienen reclamaciones de soberanía sobre sectores del territorio antártico que durante la vigencia del tratado las mismas están “congeladas”, no pueden ser ampliadas o modificadas ni se permiten nuevas. Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Noruega y Francia se reconocen mutuamente sus reclamaciones antárticas. Argentina y Chile también se reconocen mutuamente derechos antárticos. Sin embargo, el autodenominado “Territorio Antártico Británico” (BAT, por su nombre en inglés) se yuxtapone con el sector argentino y con el chileno e incluye las islas Shetland y Orkney del Sur. Rusia (antes la URSS) y Estados Unidos hicieron en el Tratado reserva de su posterior derecho a presentar reclamaciones de soberanía, pero todavía no efectivizaron el reclamo.

Gran Bretaña tiene en el continente seis bases, tres permanentes y tres temporarias. Estados Unidos, en tanto, tiene tres bases permanentes y dos estivales en la Antártida Oriental. A pesar de que está prohibido por el Tratado, éste es el único país que tiene instalaciones militares en una base (McMurdo). También China tiene cinco bases en ese continente.

Por su parte, el Sector Antártico Argentino comprende el territorio entre los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste al sur del paralelo de 60° de latitud Sur. Forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 23.775) y tiene una superficie de 1.461.597 km², de los cuales 965.314 km² corresponden a tierra firme.

Dentro del Sector Antártico Argentino, nuestro país administra trece bases o estaciones, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). De este modo, Argentina es el país con más presencia en el Continente Antártico. Nuestro país tiene presencia permanente en la Antártida desde 1904 y desde 1927 hizo constar internacionalmente su afirmación de soberanía sobre el territorio del actual Sector Antártico. En 1940 se creó la Comisión Nacional del Antártico, hoy Dirección, encargada de coordinar la actividad nacional en ese continente, islas adyacentes y aguas territoriales. También desde 1940 Argentina y Chile se reconocieron mutuamente sus aspiraciones de soberanía superpuestas y se comprometieron a resolverlas pacíficamente.

El avance de la ocupación pacífica de la Antártida por Argentina es una política de Estado que se ha venido desarrollando a lo largo de las décadas. Esta continuidad ha convertido a nuestro país en la principal potencia antártica. La línea principal de esta ocupación es la investigación en ciencias duras sobre la geografía, la geología, el clima y el medio ambiente antártico y cubre un amplio espectro disciplinario.

Sin embargo, desde el inicio de la presencia argentina en la Antártida nuestros derechos fueron impugnados por Inglaterra, llegándose en varias ocasiones al borde de enfrentamientos militares (1903, 1943 y 1952/53). Además, el avance del turismo y de la pesca comercial (ésta, gracias al calentamiento de las aguas superficiales), junto con el cambio climático, acrecientan el interés económico en la región. El turismo todavía no ha sido regulado y su creciente masificación plantea problemas de todo tipo: legales, sanitarios, fiscales y medioambientales.

El Tratado Antártico rige sobre las tierras y hielos continentales, pero no sobre los mares circunantárticos. Si se considera el clima relativamente más benigno del norte de la Antártida Argentina, puede entenderse la codicia de las grandes flotas pesqueras, especialmente la española, por las riquezas de las aguas antárticas.

El cambio climático está modificando aceleradamente el escenario geopolítico: Como señaló recientemente Marcelo Brignoni en Tektónikos, “los espacios marítimos de la Antártida están adquiriendo un nuevo valor estratégico, al punto de que las propias corporaciones privadas transnacionales están proyectando la explotación comercial del continente. De esta forma, se potencia la militarización de estos espacios de cara a la revisión del Tratado Antártico en 2041 y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente en 2048”.

Y más adelante añade: “en los últimos años tanto Washington como Londres han señalado su ‘preocupación’ sobre presuntas actividades de China y sobre todo de Rusia en la supuesta exploración y explotación de los recursos naturales antárticos, a lo que han ‘contestado’ con la construcción de nuevas bases antárticas y actualmente, con la construcción de una quinta base británica, igualando el número de bases estadounidenses, a las que deben sumarse los asentamientos australianos, que juntos representan al AUKUS en la Antártida”

“El AUKUS (Australia-United Kingdom-United States), explica el autor, se presentó como la Alianza Estratégica Militar complementaria de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por parte centralmente del Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos con Australia de invitado. Se anunció públicamente el 15 de septiembre de 2021 para la región del Océano Indo-Pacífico, aunque su pretensión incluye además el Atlántico Sur.”

“La probable incorporación de Nueva Zelanda en un corto plazo posibilitaría a esta alianza geopolítica militar reclamar soberanía en más de la mitad del territorio antártico. De hecho, con una creciente cantidad de rompehielos y de submarinos nucleares, AUKUS se plantea controlar los accesos a la Antártida”.

Cuando AUKUS fue firmado en 2021, se lo presentó como un pacto para la defensa del Indo-Pacífico, sugiriendo que se trataba de una alianza antichina. Para ello, ya entonces fue invitado a sumarse Japón. Sin embargo, los países firmantes ya forman parte del pacto “Cinco Ojos” (Five Eyes) para el intercambio de inteligencia con Canadá y Nueva Zelanda, que EE.UU., Australia y Japón ya participan con India en el pacto Quad (Quadrilateral Security Dialogue), firmado también en 2021 y que EE.UU., Australia y Nueva Zelanda participan desde la década de 1950 en la alianza ANZUS. Si fuera sólo para la defensa del Indo-Pacífico, entonces, AUKUS sería superfluo.

En realidad, AUKUS adquiere sentido si se invierte el mapa: China se está expandiendo hacia la Antártida y ya tiene allí cinco bases: una en la Antártida Occidental (en las Islas Shetland del Sur) y cuatro en la Antártida Oriental. Si, efectivamente, EE.UU., Gran Bretaña y Australia se aliaron para contener a China, es, principalmente, para hacerlo en la Antártida y los mares circundantes. Si a ellos se une Noruega (otro miembro de la OTAN), la alianza suma reclamos de soberanía sobre 80% del continente.

¿Qué ofrece Gran Bretaña a esta coalición? El Reino Unido desde su ‘Collar de Perlas’ atlántico (Islas de Ascensión, Santa Helena y Tristán de Acuña) junto a la ocupación ilegal de Malvinas, proyecta su poder en tres continentes (África, América del Sur y Antártida), estableciendo además sobre cuatro océanos (Atlántico, Pacífico, Indico y Antártico) un control aéreo y marítimo. Esto se expresa en una militarización de toda la región desde la base instalada a partir de 1982 en Monte Agradable, Islas Malvinas. A las posesiones atlánticas debe añadirse el llamado Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por su nombre en inglés) del que dependen las islas y grupos de islas de Diego García, Tres Hermanos, Egmont, Nelson, Peros Banhos, Águila, Islas Salomón y Peligrosa. Aunque en las islas no hay población civil permanente, habitualmente están estacionados allí unos 4.000 militares y civiles estadounidenses contratados y británicos. El territorio tiene una superficie total de 60 km2.

Es decir que, mediante las dos cadenas de islas bajo su dominio (en el Atlántico y en el Índico), a pesar de su menguado poder y de sus magras capacidades navales, Gran Bretaña ofrece a AUKUS el control sobre una porción importante del Océano Antártico. A su vez, la incorporación de nuevos aliados al control de la Antártida permite a Estados Unidos compensar la baja de recursos destinados a las zonas polares en los últimos veinte años.

Puede concluirse que China, Rusia y Argentina están amenazados en el continente antártico por el mismo competidor: la OTAN del sur o AUKUS. Aunque estas dos potencias no han presentado reclamos territoriales sobre la Antártida, en la medida en que AUKUS busca tomar el control sobre el Océano Antártico, amenaza la navegación en todos los mares australes y, por lo tanto, la libertad de navegación y comercio.

En este contexto estratégico los reclamos por la internacionalización de la Antártida deben entenderse como la manifestación de EE.UU., Gran Bretaña y sus aliados de su voluntad de controlar hegemónicamente el continente austral. Por el contrario, sólo el reconocimiento de los reclamos de soberanía bajo las normas de la ONU puede asegurar que el Continente Antártico continúe siendo un bien común de la humanidad.

Para Argentina su sector antártico es una continuidad geoeconómica natural y su internacionalización traería consigo la pérdida de control sobre el Atlántico Sur y sobre los pasos interoceánicos. No tenemos alternativa: Argentina será antártica o no será.

Eduardo J. Vior

analista internacional