En las últimas semanas cobró visibilidad el proyecto que tiene YPF en carpeta junto con Petronas para instalar una planta de gas natural licuado (GNL) en el puerto Punta Colorada, en Río Negro. Sin embargo, previamente, la petrolera con control estatal tiene otro proyecto más concreto en marcha. Se trata de la construcción de las instalaciones para exportar petróleo desde esa provincia, que comenzará a hacerse realidad con la construcción de un nuevo oleoducto que conecte Vaca Muerta con la localidad rionegrina de Sierra Grande.

Esta iniciativa nació bajo la gestión del presidente anterior de YPF, Pablo González, y continúa actualmente bajo la dirección de Horacio Marín, quien el viernes pasado dio detalles del proyecto en una conferencia con inversores.

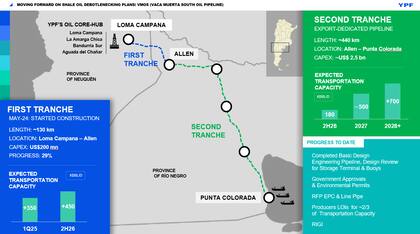

En mayo, YPF comenzó la construcción de los primeros 130 kilómetros del oleoducto Vaca Muerta Sur, que implicó una inversión de US$200 millones. El primer tramo se extiende entre las localidades de Añelo, en Neuquén, y Allen, en Río Negro, donde se conectará con el sistema de Oldelval, que es la empresa que opera el único ducto que transporta el petróleo hasta Bahía Blanca, donde hoy salen las exportaciones del no convencional. Este oleoducto no alcanza actualmente para transportar toda la producción de Vaca Muerta, por lo cual hay empresas que transportan el petróleo en camiones hasta Bahía Blanca, a un costo promedio de US$10 el barril.

En los próximos meses, YPF adjudicará la construcción del tramo del oleoducto que conectará Allen con Punta Colorada. Tendrá una longitud de 440 km, implicará una inversión de US$2500 millones y permitirá transportar en la segunda mitad de 2026 alrededor de 180.000 barriles diarios. El plan implica instalar a lo largo de los próximos años nuevas plantas de bombeo para incrementar la capacidad de transporte a 500.000 barriles diarios para 2027 y a 700.000 para 2028.

“Este proyecto es un cambio de juego para YPF y la Argentina: aumentará significativamente la capacidad de exportación y desbloqueará el cuello de botella de los recursos de la formación de Vaca Muerta”, dijo Marín en una presentación en inglés con inversores.

“El VMOS [por Vaca Muerta south oil pipeline] será una infraestructura dedicada exclusivamente a la exportación y su terminal offshore estará ubicada en el puerto de aguas profundas, que permitirá la llegada de los buques grandes llamados VLCC [Very Large Crude Carrier], que transportan alrededor de 2 millones de barriles. Además de bajar las tarifas, este barco abrirá nuevas oportunidades de mercados internacionales para todas los productores argentinos, como el mercado asiático”, explicó el presidente y CEO de YPF.

A los valores actuales del barril de petróleo, de US$80, la cotización Brent que se toma de referencia en la Argentina, cada buque VLCC exportado implicaría ingreso de divisas por US$160 millones al país.

La petrolera está liderando el desarrollo del proyecto como el principal transportador, pero al mismo tiempo comenzó la negociación para crear un consorcio de exportación con los otros productores locales de Vaca Muerta. Cada empresa “reservará” su capacidad de transporte e ingresará como accionista del oleoducto.

Según detalló Marín, ya recibieron ofertas para cubrir alrededor de dos tercios de la capacidad de transporte total y son optimistas en concluir este proceso antes de octubre. Las empresas que adquieran más del 10% de la capacidad tendrán un lugar en la mesa de directorio del consorcio.

“Desde el punto de vista técnico, ya hemos completado la ingeniería de diseño básica para el oleoducto y estamos progresando en la revisión de diseño del sistema de transporte terminal. Simultáneamente, aseguramos todos los permisos de aprobación gubernamental y permisos ambientales”, dijo.

El CEO de YPF también confirmó que ingresarán en el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI) con este proyecto cuando sea completamente regulado.

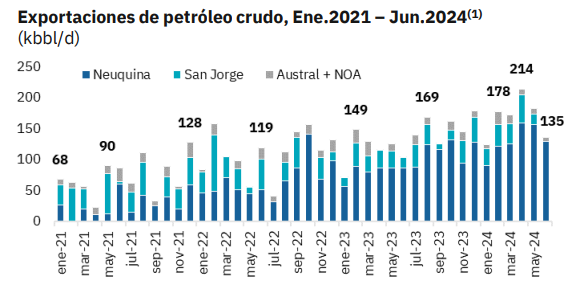

Al mismo tiempo, YPF también está exportando de manera regular petróleo a Chile. “Continuamos con nuestro enfoque de acelerar la evacuación hacia el Pacífico. Durante el segundo trimestre del año, incrementamos la exportación de petróleo a Chile a 29.000 barriles por día a través del oleoducto Transatlántico, alcanzando una ganancia excepcional de casi US$220 millones. Esto representa el 11% de nuestra producción total de petróleo”, dijo Marín.

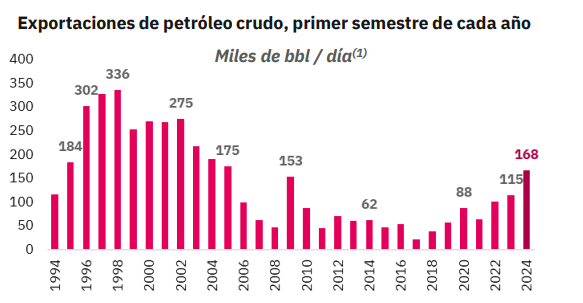

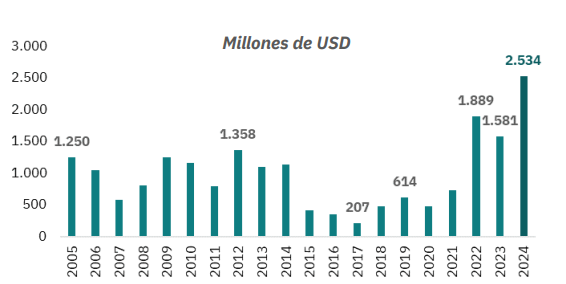

En junio, el país produjo 676.000 barriles de petróleo por día, lo que significa un aumento de 6,1% con relación al mismo mes del año pasado, según datos de la consultora Energía y Economía (EyE). Este crecimiento se explicó enteramente gracias a la producción de Vaca Muerta, que se expandió 28,6% y produjo 373.600 barriles diarios, y compensó la caída de 12,8% de la producción convencional de otras cuencas. Del total, la Argentina exporta alrededor de 150.000 barriles diarios hoy en día.

Precios internos de la nafta

Los precios de venta del petróleo fueron claves para que YPF muestre una mejora en su resultado financiero del segundo trimestre. Además de aumentar 20% las exportaciones del petróleo no convencional con relación al año pasado, la empresa con control estatal aumentó el precio en surtidor de los combustibles y redujo la diferencia con el valor de paridad de importación a 3%.

“Los ingresos de YPF crecieron un 13%, principalmente gracias a una recuperación en los precios del combustible, pero parcialmente afectados por una caída de 6% en la demanda”, admitieron en YPF.

“Si baja el precio internacional del petróleo, seré el primero en reducir el valor del combustible. Pero también si el precio aumenta mucho, aumentaré los precios. Estamos trabajando para que sea un mercado libre y decidir según la demanda, la oferta y la competencia”, concluyó Marín.

Sofía Diamante

Comentario de AgendAR:

Hay dos cosas que no se arreglan con un caño desde Vaca Muerta a Punta Colorada. La primera es la falta de plantas de refino en toda la Patagonia, situación que con esta propuesta de Marín sigue intacta. La nafta y el gasoil que se usan en la Patagonia hoy deben bajar en camión hasta las estaciones de servicio de la estepa y la cordillera patagónicas desde las refinerías de Mendoza y la Pampa Húmeda, tras haber subido hasta allí como crudo, en el caso pampeano, generalmente en barco.

Este viaje de ida y vuelta entre regiones es carísimo, deja pueblos enteros sin combustible días y semanas «porque no llegó el camión de YPF». Eso, en la ecorregión petrolífera argentina por excelencia.

Peor aún, esto hace de la Patagonia una especie de emirato frío, que exporta a otras ecorregiones (y ahora al mundo) sin siquiera el corto valor agregado local que supone el refino, y poder vender al menos naftas, gasoil, aceites lubricantes y producir localmente el alquitrán para pavimentar las rutas. Exportar combustibles sin valor agregado es exportar trabajo. Como si aquí sobrara.

Algunas de las insuficiencias de nuestro modelo, tan primario, le empiojan terriblemente la vida a los patagónicos, pero también al país. Cuando en alguna de las dos rutas nacionales asfaltadas de esta zona, básicamente la 3 y la 40, hay un camión tanque subiendo lentamente una cuesta, detrás se forma una caravana de automovilistas desesperados por pasar.

Nada fácil, porque las rutas son de dos carriles, mano y contramano, y siempre de frente hay camiones. Los que cargan equipo petrolero más que rodar, navegan, por velocidad y tamaño. Los tortazos frontales y las salidas de ruta para evitarlo son frecuentes. Todo esto es malo para el habitante, peor aún para el turista, pero si se piensa en el país… ¿cuánta combustible gastamos al cuete en mover combustible? ¿O no se puede generar localmente?

Los trenes, te los debo.

Si, ya sé, a esas patotas neoliberales que colonizan YPF de forma recidivante desde el siglo pasado, la idea de refinar para el mercado interno lea hace ruido. Supongo que la de exportar productos refinados lea hace mucho más ruido. Y es que pagar empleo local y lidiar con sindicatos les hace un ruido incluso peor.

Una cosa que no se remedia con el entusiasmo marinero de Marín es la enorme amplitud mareológica del Golfo de San Matías. La mínima entre pleamar y bajamar anda en los 3,60 metros, y la máxima, en los 7,50 metros.

En el puerto pesquero de San Antonio Oeste, en el fondo occidental del Golfo, los barcos deben ser patachones, de gran manga, para quedar apoyados en la desaforada pampa de barro gris que forma el fondo durante la bajamar, y sin tumbarse de lado. Barco que se tumba, se inunda cuando vuelve la pleamar, y vuelve con la velocidad de un pequeño tsunami, dos veces por día.

En el puerto exportador fruta y hortalizas del Alto Valle, San Antonio Este, los mercantes transoceánicos de tipo «reefer» (para cargas refrigeradas) amarran a muelles flotantes. Estos muelles son de hormigón casetonado: flotan como buques, suben y bajan con las mareas, amarrados con grandes anillos de acero a enormes columnas de hormigón clavadas en el fondo. De otro modo, las corrientes de marea y los vientos los sacarían a altamar.

Punta Colorada es el tercer puerto de este golfo, y está en su costa más alejada de mar abierto, la occidental, bastante rectilínea. Hay dos playas codiciadas por el turismo en este lugar del Golfo: Las Grutas y Arenas Doradas. Un puerto petrolero genera constantes derrames incluso en operación normal, sin mediar accidentes, y las corrientes predominantes en el Golfo, motorizadas en un 80% por las mareas, son giratorias: hay un giro central ciclónico, es decir de sentido circulatorio horario, con forma de «ocho», y varios giros más pequeños, ciclónicos y anticiclónicos, abrazando la zona de playas, y todo este raro patrón varía con la época del año.

Pero lo que queda en claro de la lectura de la bibliografía oceanográfica es que un derrame en el Golfo no se disipará fácilmente en aguas abiertas. La boca del Golfo es grandota, de 64 km., pero está lejos. Uno se pregunta la lógica de que la provincia decida la probable ruina de ambas playas porque TECHINT, hoy bajo capa de YPF, se ha emperrado en poner su puerto allí.

Probablemente don Marín sabe que si trata de poner su puerto en San Antonio Oeste, que al menos tiene una ciudad para trabajadores estables, infraestructura y agua potable, la industria pesquera artesanal, particularmente la de pulpos y mariscos costeros, le dará toda la guerra del mundo, y un poco más. Por supuesto, con el poder del estado provincial y del nacional TECHINT, hoy llamada YPF, les puede pasar por encima a las empresitas locales.

Pero si todavía existe periodismo en Argentina, se hará una fiesta con este caso de David y Goliath.

Una costa tan recta no tiene abrigo alguno del viento, que puede ser bastante salvaje. Es cuestión de proporciones: el Golfo de San Matías en sí está muy rodeado de tierra seca por Norte, Oeste y Sur, pero es enorme (casi 20.000 km2). Y este tramo de costa en particular, la Oeste, está muy expuesto a vientos. Punta Colorada no es un «puerto de abrigo». Eso es algo casi inexistente en la Patagonia.

En Punta Colorada, la franja intermareal (la que se ubica entre la línea de mareas máximas y la de mínimas), está jalonada de restingas rocosas, surcos de roca excavados y rastrillados por los arroyitos que forma la bajamar en las pozas de marea. Es una morfología de costa muy típica de toda nuestra Paragonia. Las restingas interceptan en ángulo recto la línea de la playa, y bajan más allá de la intermareal, a profundidades de hasta 15 o 20 metros. Son perfectamente visibles desde un avión, dada la transparencia del agua.

La transparencia actual, para ser preciso. Con un puerto petrolero en zona, olvídate, cariño.

En este sitio, el más desolado de la costa del Golfo, hay un muelle gigantesco de vigas de acero entretejidas. Se adentra 1,5 km. en el mar, buscando aguas más profundas. En su extremo, hay dos cabezales de descarga, hechos para llenar las bodegas de dos barcos a la vez con pellets de hierro, el producto final de la extinta empresa estatal HIPASAM. Fue construido en los ’70, y usado por las dos sucesivas empresas que trataron de operar la mina de Sierra Grande. Esta tiene casi 80 km. de grandes galerías y es la más profunda del país: 500 metros de profundidad desde la superficie. Todo en esta parte del país es tirando a enorme.

¿Se usará este muelle, una vez reparado, para exportar crudo? Ignoro si es técnicamente posible salvarlo (está muy oxidado) y si se lo puede adaptar a transportar líquidos por caños, en lugar de pellets de hierro por cinta transportadora. Quizás sea factible. Pero lo que me parece puro verso es que desde esta costa y en este golfo puedan operar tanqueros VLCC.

Miden 330 metros de eslora, 55 de manga, calan 28 metros, cargan con 320.000 toneladas de peso muerto. Pese a esas dimensiones colosales, tienen un solo y más bien pequeño timón y una única hélice, para bajar costos de construcción, de modo que maniobran pésimo. Incluso yendo a poca máquina, tardan hasta 15 minutos en detenerse, y «la frenada» dura hasta 8 kilómetros. Son una combinación muy mala de angurria corporativa y principio de inercia. Pueden operar en muy pocos puertos, por ende.

Protagonizan accidentes épicos en que emporcan costas y destruyen industrias locales durante décadas, especialmente la pesca costera y el turismo. La seguidilla bajó un poco cuando más de 170 países le hicieron firmar a la International Maritime Organization, agencia de la ONU, el doble casco obligatorio. Pero si el lector le pide su opinión sobre la IMO y la ONU a los pescadores gallegos del Cap Finisterre, en decenas de pueblitos le contarán que perdieron su empresa, o el trabajo, porque en 2002 el tanquero Prestige se hundió 50 km. mar adentro, y aún a 3800 metros de profundidad siguó empetrolando la costa durante años. Y ojo, que no era de los grandes.

No quiera imaginarse siquiera, lector, un accidente así en un golfo de sólo 180 metros de profundidad, cerrado por tres lados, y con un intercambio de agua bastante limitado con el mar abierto. Y si el petróleo derramado logra salir del Golfo y la Corriente de Río de Janeiro lo lleva hacia el sur, ahí nomás está Punta Valdés, con su show de animales marinos costeros, y la mayor recaudación turística de la Patagonia. Si yo fuera guardafaunas en Punta Norte, u hotelero en Puerto Madryn, estaría con los pelos de punta.

Un tanquero normalito, un Coastal Tanker de apenas 50.000 toneladas de peso muerto, cala 16 metros. En el muelle actual de Punta Colorada en bajamar hay 12 metros de agua: un Coastal sorprendido por la bajamar quedaría varado, el casco, doble y todo, probablemente se partiría por el peso de la carga sobre la quilla, y a sumar las fuerzas incontrolables del oleaje. No haría falta una tempestad, sólo un atraso de 6 horas en la partida.

Los límites, para quienes los entienden, los da la geografía. Para quienes los entienden, subrayo.

Supongo que Marín piensa hacer un muelle nuevo y más largo. Si quiere llegar con él a una profundidad de 40 metros en bajamar, así se da el gustazo de traer barcos VLCC, tendrá que ser una obra titánica, así TECHINT gana mucha plata. Pero ¿sabe qué, Marín? Con la mía, no.

O como hoy reúne las fuerzas de una multinacional con sede en Luxemburgo y la petrolera del estado, con el poder inmenso que tiene hoy por poroteo electoral, tal vez Marín esté pensando en rehacer el Golfo, detener la Luna y así prohibir la bajamar, y de paso frenar el viento. Los petroleros piensan todo a lo grande, ya se sabe, y pueden todo. Y como en Punta Colorada no hay agua dulce, cosa que un puerto con población residente necesita, también Marín logre hacer llover sobre la zona.

La Patria, en tal caso, agradecida.

Pero mientras Marín no haga llover, lo sensato es que el oleoducto acceda al mar desde Bahía Blanca, puerto mediocre y barroso si lo hay, pero abrigado, con mareas discretas, desde el cual operan tanqueros de hasta 60.000 toneladas desde hace décadas, y por ahora sin accidentes.

Daniel E. Arias