Con kilometraje previo en investigación, docencia y dirección de proyectos, dos ingenieros nucleares del Instituto Balseiro asumieron los cargos de presidente y vicepresidente de la CNEA.

Germán Guido Lavalle entró a la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro (la única en la región) en 1984. Luis Rovere había egresado un año antes de la misma. Desde mayo de 2024, son el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tienen trayectoria en investigación, innovación, docencia y gestión de proyectos tecnológicos e instituciones académicas.

Aquí hay una entrevista que les hizo la gente de prensa de la CNEA en el canal de Youtube del Balseiro (bit.ly/youtubebalseiro).

Guido Lavalle, doctorado en ingeniería nuclear, considera un orgullo presidir la CNEA. “Estar en este lugar en este momento es un honor y una responsabilidad muy grande. Entendemos que hay una oportunidad enorme de hacer cosas por la relevancia que la energía nuclear y sus aplicaciones tienen, y por las capacidades enormes, particularmente de recursos humanos, que tiene la Comisión de Energía Atómica”. El CV de Guido Lavalle dice que fue rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y que fundó su propia empresa de tecnología.

Rovere dice que la CNEA dispone de una enorme cantidad de recursos, laboratorios e ideas que surgen todo el tiempo, y que el desafío es articularlas, potenciarlas y darles impacto en la economía del país. Fue gerente del Centro Atómico Bariloche, dentro del cual está incubado el Balseiro, y hasta hace días dirigió la Fundación Intecnus de Bariloche. Paradójicamente, Intecnus, fundada por la CNEA, es el único servicio de medicina nuclear de toda Río Negro, la provincia donde hace 74 años, la Argentina inició sus primeras tentativas de tener un programa nuclear.

«El Balseiro me enseñó a pensar«

Otra pregunta que respondieron ambas autoridades fue qué enseñanza principal del Balseiro aplicaron en sus trayectorias profesionales. “El Balseiro me enseñó a pensar”, respondió Guido Lavalle y contó que después de doctorarse, trabajó en el campo de la simulación con modelos computacionales, en el análisis de seguridad de la Central Nuclear Atucha.

“Modelar es entender las relaciones causales entre distintas variables, entre distintos parámetros. Los ingenieros tratamos de poner esas relaciones en una ecuación para explicar, por qué, por ejemplo, la Tierra atrae un objeto o por qué funciona un reactor nuclear. Entonces a mí el instituto me enseñó a hacer eso, construir modelos, buscar esas relaciones causales entre las cosas y en este caso, llevarlo a una aplicación concreta que es cómo reacciona un reactor nuclear”, contó Guido Lavalle.

Para Rovere, la enseñanza principal que le dejó el Balseiro fue la enseñanza experimental. “Para mí es haber estado expuesto durante la carrera a diferentes temas y a la fantástica opción de tener laboratorios disponibles. En esa época inclusive estaban abiertos los laboratorios 24 horas. Estabas haciendo un informe un sábado a la noche y resulta que había un punto en una curva que no daba exactamente. Volvías al laboratorio a medir o ibas a la biblioteca, sacabas el libro, dejabas la tarjetita en el buzón. Era una cosa única que, bueno, realmente dio un contexto de aprendizaje fantástico”, dijo.

“Si uno pudiera resumir en una sola variable, en un solo producto, el más significativo, diría que sería el perderle miedo a hacer cosas nuevas (…) Aprender a interactuar con otras personas, con el equipo, con el afuera. Es esa valentía o ese coraje de no arrugar frente a desafíos”, sintetizó Rovere, quien a inicios de su carrera profesional también trabajó en modelado de reactores, en su caso en los Estados Unidos.

En la entrevista completa, que se puede ver en el canal principal de YouTube del Instituto Balseiro, también cuentan detalles sobre sus trayectorias profesionales. Ambos han desarrollado extensas carreras dando clases y también administrando proyectos de distintos sectores, incluyendo la salud como en el caso de Rovere o la Inteligencia Artificial en el caso de Guido Lavalle.

En el video, ambos opinan, con la perspectiva de haberse egresado hace cuatro décadas y ahora dirigir la CNEA, sobre qué significa el Balseiro para el país, cuáles son los desafíos centrales en la nueva etapa de gestión de la CNEA y qué consejo les darían a estudiantes que se están formando en carreras afines. Para mirar la entrevista completa, publicada en la serie “Visitas IB”, se puede ingresar a este link: bit.ly/youtubebalseiro01

Opinión de AgendAR:

Ninguna objeción de nuestra parte a estos dos nombramientos en la CNEA. Son gente sólida, del ambiente nuclear y bien conceptuada.

No es llamativo que al gobierno de Javier Milei le haya costado casi medio año encontrar gente con muy buena curricula y capaz de poner la cara por un gobierno explícitamente anticientífico, económicamente extractivista y geopolíticamente, pro-colonial. No sabemos cómo puede resolverse esta contradicción y no hacemos apuestas.

En una reciente entrevista en Econojournal, Guido Lavalle tomó ya una primer decisión importante: hará una revisión crítica de diseño de la centralita nuclear compacta CAREM, cuya construcción Milei paralizó el mes pasado, tras echar a casi 600 trabajadores, técnicos y expertos de la obra. Revisiones críticas de diseño el CAREM tiene muchas, y de ellas resultaron bastantes cambios de ingeniería básica: otra más no le puede hacer daño.

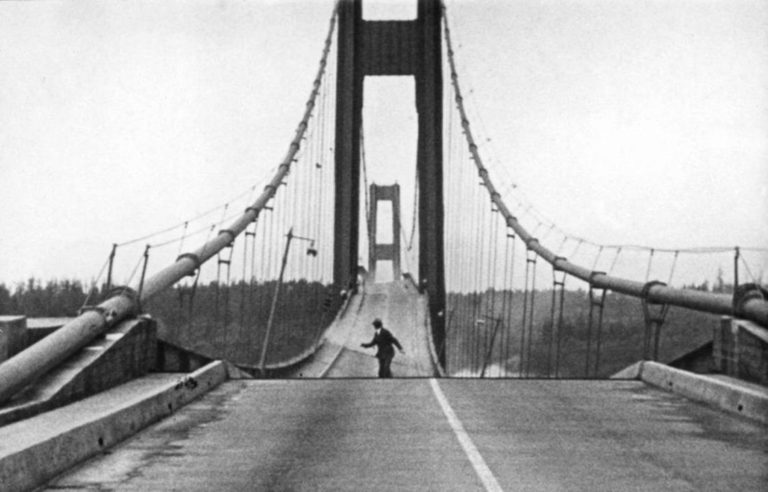

En los proyectos complejos e innovadores, en que el diseño es tentativo, uno va despacito y por las piedras, como cruzando un río bravo. Hay varios componentes metálicos del CAREM que todavía deben ser probados no ya en modelos computados si no en la realidad física, notoriamente los generadores de vapor.

Pero en este proyecto sobran rivales internacionales, muchos de los cuales copiaron sin problemas la ingeniería básica del CAREM, notoriamente en Corea y EEUU. Salvo China, que acaba de terminar el Linglong, todo lo que los otros contendientes son planos, cálculos, promesas, sobrecostos, alguna que otra quiebra y nada tangible. Nosotros tenemos una obra, detenida por Mauricio Macri, y hoy vuelta a interrumpir por Javier Milei. Urge llegar antes que nuestros competidores a una centralita terminada, activa y conectada a red. El primero que lo logre tendrá un «show room» para recibir visitantes internacionales expertos, eventuales inversores, y empezar a tejer un camino crítico hacia despliegue de unidades comerciales y exportaciones.

No es nada que la Argentina no haya hecho antes: la inaguración del RA-6, un pequeño reactor multipropósito y mayormente académico, construido por INVAP para la CNEA e inaugurado en 1982, disparó ventas internacionales inmediatas: dos reactores en Perú, el RP-0 y RP-10 terminados en 1987, y después la venta de unidades a Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda.

El de Australia, inagurado en 2006 en Sydney y llamado OPAL, es todavía considerado el mejor del mundo en su tipo, y como fábrica de radioisótopos médicos, llegó a copar el 40% del mercado mundial. El de Holanda, que está en su primer año de obra en Petten, sobre las playas del Mar del Norte, en 2030 empezará a hacerle una fuerte competencia, pero hay lugar porque la medicina nuclear es un mercado que viene creciendo un 8,8% anual. INVAP es, por ahora, el más exitoso fabricante y constructor de reactores nucleares del mundo. Sin el pequeño RA-6, nada de esta trayectoria habría existido. La red global de oficinas de INVAP puede ser muy útil no sólo para vender el CAREM, sino construirlo.

Lo que no tenemos, es un demostrador tecnológico terminado y entregando potencia a la red, y que se pueda medir, entre otras cosas, su factor de disponibilidad.

Bienvenidas las revisiones técnicas del proyecto CAREM. Pero como en su trayectoria, desde su presentación en 1984 no le han faltado enemigos ni palos en las ruedas, si ésta revisión se hace sin reanudar la construcción de la obra civil y la fabricación de componentes metálicos esenciales, es trampa. Y si en esa revisión pintan consultoras extranjeras, también es trampa.

Por ahora, y por ser nacidos y criados en el Programa Nuclear Argentino, Agendar está dispuesto a pensar bien, y que Guido Lavalle y Rovere se quedan en la trinchera en el peor momento. El que viva, lo verá, como suele decir Abel Fernández, el dueño de AgendAR.

Hablando de lo cual, el RA-10 se acaba de parar nuevamente, en su predio de Ezeiza. Otra vez sopa. Para sorpresa de nadie.

No es una central nuclear compacta, aunque por su potencia térmica (30 MW) podría ser una en miniatura. El RA-10 es un animal de otra especie: un reactor multipropósito, una universidad nuclear al servicio de distintas ciencias e ingenierías, un exportador de silicio irradiado para la industria microeléctrónica, y por sobre todo, una considerable máquina de fabricar radioisótopos médicos e industriales.

En este mercado, competirá contra el OPAL australiano y el holandés en Petten… ambos también de diseño y fabricación argentinos. Para sorpresa de muchos argentinos, somos los grandes expertos en este tipo de plantas. Por eso, con el reactor a mitad de obra, en 2017, ya había clientes tratando de asegurarse su producción. Macri paró la obra, por supuesto. ¿No lo iba a hacer Milei?

Faltaba un año y medio para terminarlo y empezar a facturar U$ 90 millones/año en radioisótopos médicos, sin contar venta de servicios. El RA-10 puede, por capacidades, capturar fácilmente el 20% del mercado mundial de radioisótopos, valuado en U$ 9920 millones/año en 2024, y con una expansión prevista a U$ 14.770 millones en 2029. En suma, de haberse terminado en 2018, según lo previsto, con una buena campaña de ventas el techo hoy podría estar vendiendo y exportando U$ 2000 millones/año, eso sin contar servicios de irradiación de silicio para la industria electrónica, y de testeo con haces de neutrones de nuevos materiales, no necesariamente nucleares.

La verdad es que el RA-10, por potencia y diseño, puede ganar bastante más que eso. Puede pagar su construcción en 4 años de ventas, y durar en servicio sin grandes reingenierías 56 años más, facturando.

Guido Lavalle y Rovere pueden ser recordados como los que terminaron el RA-10 y dejaron el CAREM casi a inaugurar.

O no.

Daniel E. Arias