Horas después de la imprevista reunión que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvo el miércoles en Casa Rosada con el titular de la CIA, William Burns, el presidente Milei anuncio en X la compra de los cazas F-16 a Dinamarca, de la que se viene hablando los ultimos dos años.

Hasta ahora esta es la información concreta disponible:

En estos días, el Ministerio de Defensa de Argentina se encuentra en la recta final para cerrar la compra de los 24 F-16A/B Block 15 Fighting Falcon (más un Block 10 para usar en instrucción en tierra), aunque aún se espera la aprobación final del presupuesto para la firma del contrato. La semana que viene se espera la visita del ministro de defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, para destrabar las negociaciones y, eventualmente, si se logra la aprobación de los fondos, llegar a la firma del contrato, el cual está listo para ser firmado desde el pasado mes de enero. Cabe destacar que la compra de los F-16 ya había sido decidida a fines de 2023, descartándose ya en ese entonces la alternativa china, y obtuvo la aprobación del presidente Javier Milei en enero, pero supeditada a la disponibilidad de fondos por parte del Ministerio de Economía, el cual aún no ha liberado los 10 millones de dólares que se necesitan para el primer pago por los cuatro P-3 Orion para la Armada Argentina comprados en noviembre de 2023. Al día de hoy, aún no se ha confirmado la habilitación de los fondos para que se pueda firmar el contrato por los F-16, lo que se espera que ocurra en los próximos días.

De todas maneras, se espera que la firma del contrato, de no poder ocurrir en la semana que viene, se haga antes del final del mes de abril. El contrato con Dinamarca, por 338 millones de dólares, comprende los 24 aviones en condiciones de vuelo, un avión F-16 Block 10 desarmado para entrenamiento del personal de tierra, ocho motores de repuestos, pods de designación de blancos y de reconocimiento, equipos de guerra electrónica, cascos con Joint helmet mounted cueing system (JHMCS), herramientas, repuestos, entrenamiento para el personal y otros equipos.

De mantenerse el cronograma previsto, este año se entregaría el ejemplar para entrenamiento en tierra y en 2025 llegarían a la Argentina cuatro biplazas y dos monoplazas, a ser seguidos por seis monoplazas en 2026, otros dos y los restantes biplazas en 2027 y los últimos seis monoplazas en 2028.

Por otro lado se espera avanzar en la firma de un contrato por 312 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos por el armamento, que incluye misiles AIM-9X Sidewinder, AIM-120D AMRAAM y armamento aire-superficie y pods que la Fuerza Aérea Argentina ha pedido que no se difunda.

Comentario de AgendAR:

Hemos publicado mucho sobre este tema. Hace poco más de 5 meses resumimos nuestra opinión:

Argentina necesita cazas supersónicos, pero no ahora

Ni novias de la OTAN ni de China, lectores. En lo que se refiere a la defensa aérea del país, AgendAR cree que la Fuerza Aérea necesita efectivamente importar cazas supersónicos… cuando pinte algo bueno. Por ahora, no estaría sucediendo.

Las armas suelen ser compras directas. Pero si AgendAR escribiera una licitación, pediría aparatos nuevos, bipostos (con dos tripulantes), y con lanza de reabastecimiento aéreo compatible con nuestras viejas “Chanchas” Hércules C-130 o cualquier otro tanquero con doble canasta. Somos un país gigante en territorio, sin reabastecimiento en vuelo la única misión posible sería defensiva: la intercepción.

Queremos que la oferta aterrice con un “offset” nacional importante: que aquí se fabriquen y mantengan las turbinas de ese avión. Trataremos de que futuras conducciones aeronáuticas no cierren esa segunda fábrica de turbofanes, como cerraron en 1956 la primera, de turbojets Rolls Royce fabricados bajo licencia.

Dado que un caza es hoy más una computadora con alas que un motor con alas, queremos también software no monolítico, con una computadora de misión libre de prohibiciones ocultas incrustadas en el hardware por el fabricante, de ésas que si querés alterar te dejan el avión en tierra.

El segundo “offset” nacional es que, para nuestra paz mental, esa computadora la termine produciendo INVAP, con transferencia de tecnología. Ya produce con éxito sus propias computadoras de vuelo de satélites desde 1996. Y no son menos complejas.

Y es que llegado el caso preferimos elegir nosotros a nuestros enemigos, y no limitarnos a la lista cerrada que nos fijen la OTAN o el Partido Comunista Chino, según el caso.

Somos parte de ese conjunto amorfo de 100 países donde viven unos 4000 millones de habitantes que no gana nada con tomar partido en la actual bipolaridad del mundo. Pero también somos un país que desde 2003 viene fabricando radares cada vez mejores y ya exporta, y desde 2010 también detectores ópticos e infrarrojos, además de computadoras de vuelo.

De modo que más que un proveedor buscamos un socio que ponga la plataforma de vuelo, o varios, porque son desarrollos caros. Los términos de la licitación excluirían deliberadamente esa posición de cliente sumiso adquirida por 68 años de cancelación sistemática de proyectos propios, entre los cuales hubo algunos buenos, y de importación constante y acrítica de chatarra norteamericana y europea.

Por todo ello, queremos también una aviónica no monolítica. En castellano, que el software a bordo permita añadir al avión todos nuestros sensores y las armas lanzables que decidamos nosotros, sean de origen chino, de la OTAN, brasileño, ruso, sudafricano o propio, y con la misma facilidad de integración con la que se instala una app en un celular.

Obviamente, queremos también que el futuro caza de nuestros amores sea monoturbina, para mantener una hora de vuelo lo suficientemente barata. Y es que no necesitamos un “bomb truck” que cargue 10 toneladas de lanzables, sino un avioncito veloz y multirrol, que lleve tal vez 5 toneladas de misiles o bombas, pero que por bajo costo de hora de vuelo nos permita ir volviendo a aquellas míticas 180 horas/año de entrenamiento real que supimos tener. Sí, hace mucho.

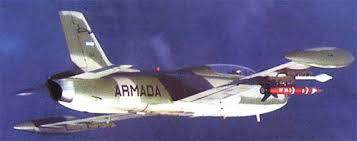

Eso, aunque teníamos unos aviones generalmente de mierda, mayormente de 3ra mano, pagó en 7 barcos británicos hundidos, allá por 1982. Ninguno de tales naves se fue a pique por obra de aviones supersónicos: los A4B y C de la FAA y los A4Q y los Super Étendard de la aviación naval son subsónicos.

Nuestros aviones de ataque supersónicos, los Dagger israelíes, estropearon su cuota de barcos a cañón, pero al parecer no hundieron ninguno. Nuestros cazas supersónicos Mirage III tampoco voltearon aviones, y fueron barridos toda vez que trataron de meterse a baja altura con los Harrier, sumamente subsónicos, pero armados unos misiles Sidewinder 9L que te la cuento.

De modo que no queremos un avión necesariamente hiperveloz. Lo que sí queremos es que tenga capacidad de supercrucero, es decir de navegar supersónico sin usar postcombustor, que puede hasta cuadruplicar el gasto de combustible. Lo dicho, país gigante, misiones largas.

Y sí, por supuesto, queremos célula (el conjunto fuselaje y alas) de materiales compuestos, cuya duración excede en mucho las de duraluminio y no te enloquece con el mantenimiento. Y con transferencia de tecnología para fabricar las piezas aquí. Nos interesa que desde que se firmen los MOUs (memorandos de intención) hasta poder producir el aparato íntegramente en el país no pase más de una década.

Y añadimos al menos un cañón a bordo de tiro rápido, nada de quita y pon que deteriore la aerodinámica o el peso del avión, que es el modo de artillar a nuestro actual Pampa III block 2. Y que use munición de 20, 23, 25 o 30 mm. que también fabriquemos aquí, cuando Fabricaciones Militares vuelva a producir algo más que armas livianas, sus balas, chalecos antibalas, explosivos y vagones.

Es una estupidez ajena a todo pensamiento interfuerzas creer que se puede reconstruir nuestra aviación si no se reconstruye FM, sobre todo sus fábricas de munición, cohetes y armas de tubo. Porque una bala de 30 mm. importada para un cañón DEFA como los de los viejos A4 sale U$ 300 la unidad, incluso con un detonador simple de contacto, y sería mucho más barata hecha en el país, y costando pesos, no dólares.

Una ráfaga de U$ 30.000 dólares es una condena a no hacer jamás prácticas de tiro. Necesarias porque un caza debe seguir siendo peligroso aún cuando se queda sin misiles aire-aire, aire-tierra o aire-mar. Porque estos son todavía mucho, pero mucho más caros. Y no los hemos producido jamás, salvo por el viejo Martín Pescador.

Esa historia merece una digresión. Es ilustrativa.

El Martín Pescador era filoguiado, de no más de 8 km. de alcance y bastante atrasado para los ’80. Fue uno de los muchos proyectos de CITEFA (Centro de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas) de los que se fueron bajando las tres fuerzas, ganosas de comprar chiches importados.

Pero en los años posteriores a la derrota de Malvinas, el Martín Pescador se fabricó en escala (más de 300 unidades) y voló bajo las alas de todo avión biposto argentino, fuera naval o de la Fuerza Aérea, e incluso de los helicópteros de las tres fuerzas.

Y es nuestra poco informada opinión que, por su potencial antibuque y antitanque y su capacidad de reposición sin pedir permiso a nadie, este misilito que las tres fuerzas despreciaron y se negaron a producir antes de la Guerra de Malvinas, contribuyó no poco a que entre la posguerra inmediata y 1990, el general Augusto Pinochet no se tentara con hacer leña del árbol caído con Argentina.

Caído, pero con púas. Púas propias, además.

Por último, aclaramos por qué nos parece que un caza supersónico para la Argentina debe ser multifuerzas y biposto. Debe servir al menos a dos de las tres armas, cuando éstas acepten que el hombre verdaderamente importante es el que va en el asiento de atrás, dirigiendo una pequeña orquesta de drones al frente, conectadas todas las partes por data-link encriptado: aviones, drones y sistemas antiaéreos en superficie. Hoy un caza ya no es siquiera una computadora con alas: es un nodo interactivo en una red informática.

Pensamos sólo en drones nacionales, porque para eso sí nos da el cuero. Llevarían sensores, misiles aire-aire, bombas inteligentes o armamento electrónico, intercambiables según misión. Se necesitarían distintas plataformas de muy diversa función, motorización y costo.

Nos interesa -nuestra obsesión fundacional- la fabricación nacional, que sus computadoras de misión usen chips de grado comercial fácilmente conseguibles en cualquier lado, y corran software argentino. Añadiríamos materiales compuestos y una baja firma de radar, al menos en perspectiva frontal.

Ud. quiere saber qué caza hay que comprar, y yo hablándole de drones. Es a propósito. Créame, los cazas pronto van a ser como pastores dirigiendo lobos en lugar de ovejas. Van servir para dirigir drones al combate, si califica como dron o robótico el armamento inteligente lanzable. Si no tienen esta capacidad, no van a servir para casi nada, salvo para darles una muerte heroica a pilotos sumamente irremplazables.

Esto se empezó a ver en la Guerra de Malvinas, donde los ataques más terribles contra la Task Force se ejecutaron con Exocets AM39 y AM38, que son robots aéreos. Como lo eran los dos Neptuno que en 2022 hundieron al crucero misilístico ruso Moskvá, tan erizado de radares y sistemas antiaéreos y antimisil. Única diferencia: los Neptuno navegaban con motores turbofán, no con cohetes sólidos, lo que les da un alcance de más de 300 km. Los Exocet modernos también.

En Ucrania la deriva del combate aéreo es clarísima. Todo piloto de caza que vuele demasiado por encima del ras de edificios y árboles y pinte en el radar de una batería antiaérea misilística móvil, es boleta. Y volando tan bajo, en general uno está demasiado concentrado en no hacerse puré contra una chimenea o línea de alta tensión, y no logra meter una bomba en nada de valor militar, aunque sí hacer desastres con la edificación y la vida de los civiles.

Mientras no aparezcan una plataforma supercrucero y un oferente que nos den todos esos requisitos, creemos que la parte aeronáutica del FONDEF, un bolsillo con apenas U$ 500 millones/año para repartir entre tres armas tecnológicamente en ruinas, tiene que ir a drones. Y en esa categoría van también los sistemas automatizados de defensa antiaérea. Y la frase clave aquí es ésta: desarrollo y/o fabricación local.

Las bases para un “affectio societatis” son estas: después de Australia, somos el país que más manya de radares del Hemisferio Sur. Podemos conversar con fabricantes de buenas plataformas tripuladas. El socio pone la bala, nosotros el ojo que detecta y que apunta.

Algunos misiles simples y de combustible sólido más vale que los volvamos a hacer aquí. Para combate urbano, y especialmente contra blindados, a nuestra infantería más le valen 100 RPGs bobos que 1 un NLAW inteligente, o que medio Javelin genial. A la hora de las cuentas cuestan lo mismo, pero si se nos acaban los RPG sencillamente fabricamos más. Ese principio, si uno es un país pobre pero gigante en territorio, es bastante generalizable a casi todo tipo de armas.

Para cosas muy difíciles como misiles aire-aire, o antiaéreos de mediano y largo alcance, necesitamos ir “en vaquita” con países tecnológicamente creíbles, siempre que no se nos prendan de la yugular y que no quieran meternos en su política interna o externa, o en guerras de terceros. Pienso únicamente en fabricantes emergentes como Brasil, Turquía, Sudáfrica, Israel, Rusia, Irán, etc. Pero hay más opciones.

“The more, the merrier”, como dicen los Brits. Si alguien se ofende en este mundo bipolar, el sentido de las armas es ofender y que no haya necesidad de usarlas. ¿Alianzas estratégicas? Por ahora, sólo con la región. Porque como dijo el canciller, Lord Henry Palmerston en 1848 (aunque de una manera más rococó), no tenemos amigos permanentes, sólo intereses permanentes.

Buscamos todo tipo de socios para todo tipo de drones, desde cuadricópteros espías a municiones volantes kamikaze de diversa complejidad, alcance y velocidad, y entre ellos, misiles o bombas de planeo antibuque. Y todo en lo posible barato y descartable.

Más que el combate aire-aire, que ya en 1982 nos era imposible por caro, nos interesa destruir sorpresivamente a los cazas enemigos en tierra o mar o en el aire. No es barato, pero no es imposible. Lo hizo Azerbaiyán con Armenia en la guerra de 2020, y usando drones kamikaze israelíes Harop y turcos Bayraktar.

Podemos fabricar cosas parecidas y probablemente mejores. Y aquí es donde diferenciamos “drones” en serio de juguetes marciales. Drones en serio trataron de ser los del proyecto SARA (Sistema Aeronáutico Robotizado Argentino), por su motorización nacional, y sus sensores y capacidades de misión autonómicas. Se los empezó a desarrollar en 2014, cuando la firma barilochense estatal INVAP hizo pie en FAdeA, la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba. Fue un tremendo error que eso no sucediera antes.

Imagen de un SARA clase III con motores pistoneros tipo Boxer, desarrollados por Oreste Berta para este proyecto de INVAP y FAdeA discontinuado en 2016.

Los discontinuó el Ministerio de Defensa del presidente Mauricio Macri, en 2016, cuando ya estaba volando -con torpezas de debutante- el primer modelo de demostración de los sistemas de navegación. Hubo mucho apoyo del Ejército, boicot no muy encubierto de la Fuerza Aérea e impasible neutralidad de la Marina, que pese a tener un 100% de activos vulnerables a drones, no se ocupa de esas cosas.

Hay en esto una percepción de base errónea: los drones no van a matar de desocupación a los pilotos de combate. Sirven básicamente para que puedan seguir haciendo su oficio, y en realidad mucho mejor, y sin hacerse matar, al menos no de modo rápido o totalmente inútil.

Se entiende el entusiasmo que mostró el Ejército: los drones le prometen el cielo por poca plata. Y nunca fue de ellos. Se entiende el poco entusiasmo de los aeronáuticos y marinos, dueños supuestamente titulares, en compartirlo. Pero en la única guerra entre estados que peleó Argentina durante el siglo pasado, la rivalidad interfuerzas fue más dañina que el enemigo.

Volviendo al caso de INVAP y su proyecto SARA, los verdaderos drones son bastante parecidos a casi todos los satélites modernos, que en general hacen cantidad de operaciones autónomas sin conexión con sus estaciones terrestres. En el caso de nuestros satélites en órbita polar helisincrónica, como los SAOCOM, porque dichas estaciones están mayormente ocultas por el planeta la mayor parte del tiempo. Por eso nuestra entrada al mundo de la aviación robótica pasa por Bariloche.

Allí INVAP diseñó, construyó y testeó para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, todos los satélites SAC y SAOCOM de observación terrestre. Para la empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT, hizo los ARSAT 1 y 2. Y todos anduvieron bien, y en general, espectacularmente bien. Los ARSAT desde el 3 al 8 fueron discontinuados por Macri. Este gobierno, significativamente, no los retomó.

Para ponerse a salvo de este tipo de agachadas, INVAP está desarrollando el GSATCOM con TAI, Turkish Aeronautics Industry por acuerdo entre empresas. Vaya casualidad, TAI es el proveedor de uno de los tres drones más exitosos del primer año de la guerra de Ucrania, el TB2 Bayraktar.

Es interesante que Turquía VENDE su dron a Ucrania, y al resto del mundo, pero de fabricación local, ni hablar. Antes de la guerra, costaban alrededor de U$ 1 millón la unidad. Hoy, cinco veces más. Y de todos modos, sigue siendo una sexta parte del costo de un Reaper estadounidense.

INVAP también está diseñando los SAOCOM 2 para la CONAE, visto que las unidades 1A y 1B tienen enorme éxito en Asia vendiendo imágenes de radar en banda L, capaces de penetrar la superficie terrestre y detectar y medir agua. Y son vehículos sumamente robóticos, por eso de tener que resolver por su cuenta, y con sus computadoras, una cantidad de problemas de navegación.

INVAP también está construyendo el helidrón RUAS 160, con 80 kg de carga útil., un pequeño helicóptero robótico, apto para observación y/o combate, para la Armada, la policía de Santa Fe y como equipo de fumigación autónomo para productores rurales medianos y chicos.

Los marinos aceptaron comprar uno solo, y según usos y costumbres, podrían estar años enteros decidiendo si lo homologan o no, hasta que, también según usos y costumbres, algún Nelson criollo descubra una mejor oferta OTAN.

Pero el RUAS los marinos lo necesitan desesperadamente y ahora: de las 5 corbetas MEKO 140, sólo 2 tienen hangar para helicópteros. Un RUAS despega desde casi cualquier cubierta, aún muy obstruida por estructuras como cables o cañones, y no necesita hangar porque es barato y sacrificable.

Arash 2, el modelo de “loitering bomb” posterior al Shahed 136, con un motor más eficiente y menos ruidoso, y algo más de alcance. Rusia tal vez ya lo esté fabricando, aunque Irán lo desmiente.

Algunos drones pueden ser tan baratos que es más caro derribarlos que dejarlos seguir viaje. Por ejemplo, el Shahed 136 iraní, propulsado por un motor de motoneta de 50 HP y dos tiempos que avergonzaría a un rapittero argento que distribuye pizzas, viaja a apenas 180 km/h pero tiene un alcance de hasta 2000 km. y anda en los U$ 10.000 dólares la unidad. Bajarlo con una ráfaga (48 tiros) de un Flakpanzer (tanque antiaéreo) Gephard sale U$ 48.400, con munición de proximidad de 35 mm. Voltearlo con un misil antiaéreo FIM Stinger 92J, entre U$ 60.000 y 120.000, según modelo.

Como dice con orgullo el Ministerio de Defensa alemán, en un día un Gephard logró bajar 19 Shahed, solito con su alma y sus dos cañones apuntados por radar. Si es verdad, los rusos ese día perdieron U$ 160.000 en drones, y los ucranianos, U$ 480.000 en munición, pero eso sin contar gastos fijos de la plataforma (los Gephard son de los años ’70 y consumen repuestos y mantenimiento a lo grande).

Ignoramos cuánto daño hicieron los Shahed que siguieron viaje hasta sus blancos, dado que viajan en enjambre y lo normal es que algunos -el 15%, admiten los ucranianos- sobrevivan hasta su picada kamikaze final. Como los iraníes son oferentes menos fifí que los turcos, hoy agrandados como alpargata de gordo con por el éxito de sus Bayraktar, los Shahed ahora se fabrican en Rusia, en plantas construidas cautelosamente detrás de los Urales, bien lejos del frente ucraniano.

Esto podría ser cierto para el modelo siguiente de esta “loitering bomb”, el Arash 2, sumamente copiado del Harop israelí. Pero mucho más barato.

Como sea, aunque Ucrania dice que Rusia agotó su stock de Shaheds y que además logra derribar al 85% de los mismos, estos siguen despedazando con no mucha oposición la red eléctrica ucraniana en sus ataques en enjambre.

Son toscos, feos, lentos y bien distintos de los grandes aeromodelos a control puramente remoto en que pensaba casi todo civil cuando le hablaban de drones, y se remitía a Hollywood y a Netflix. Digamos un motovelero Predator o un Reaper de los EEUU, utilísimos si se mantienen a 15.000 metros de altura y el enemigo es tan ratón que no tiene siquiera radares para detectarlos, y de medios de intercepción, ni hablar. En luchas menos desiguales, no duran ni un suspiro.

Y estos no son baratos. El 2 de febrero pasado el India Times informó de una compra de 30 MQ-9B Predator por Nueva Delhi, a U$ 3000 millones. El artículo no habla de offset nacional, pero la India tiene suficientes recursos aeronáuticos e informáticos como para clonarlos y mejorarlos, cosa que Washington sabe, y por eso faja U$ 100 millones cada avioncito, un planeador (según sus alas flacas y larguísimas) de enorme autonomía propulsado por un vulgar motor pistonero.

El Reaper, un turbohélice, debería por lógica ser bastante más caro. Sin embargo, en 2021 la USAF batió que el precio de compra interno de cada uno de estos motoveleros anda en U$ 56,5 millones la unidad, incluido el data link que permite controlarlos por satélite desde las antípodas de la Tierra. El eterno problema de los sistemas yanquis desde los años ‘70: no logran hacer nada barato. En realidad, ni tratan. Sería mal visto: very bad for business.

Lo que determina dron y no avión es la navegación semiautónoma o plenamente autónoma, no la carga útil. Por eso, no son drones esos imponentes Vigía que presenta la Fuerza Aérea en las ferias de armas, como si se tratara de aparatos capaces de alguna conducta robótica. Son aeromodelos teledirigidos, juguetes militares, no mucho más.

Vigía clase II en 2017.

Va de nuevo, porque es antiintuitivo para casi todo termocéfalo sin o con gorra: lo que diferencia un dron son los sensores y la capacidad de procesamiento de datos, no el tamaño, la velocidad, la autonomía o sus grandes dotes aerodinámicas.

En 2016 el modelo de demostración del SARA lograba despegar, navegar y aterrizar, aunque no sin algunas piñas, y con su motorcito de 14 HP sonaba como una cortadora de pasto. No impresionaba mucho.

Los comentarios en los foros de defensa eran horribles, decían que en Easy se compraban cosas mejores y fabricadas en China.

Pero ese pre-SARA a escala chica, llamémoslo Sarita, iba camino del vuelo autónomo. Al ojo entendido, eso marcaba la diferencia entre el programa SARA y la sarasa. No abunda el ojo entendido entre los foristas de temas militares. Y la autonomía tecnológica no es algo que caliente a esos muchachos.

Todo lo dicho hasta ahora es muy general, y Ud. quiere que cumpla con lo prometido en el título, y le hable de cazas supersónicos para Argentina que sean fotografiables, más o menos existentes, o quizás inminentes.

No hay.

En lo inmediato, sí hay una decisión a tomar, y es patear indefinidamente dos ofertas.

Tenemos a dos importantes visitantes estadounidenses para convencernos de que compremos 32 cazas F-16 de la Real Fuerza Aérea Danesa, la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ya casi habitué del país, y a la vicecancilleresa del State Department, Wendy Sherman, una señora que tampoco extrañaremos.

Encajarnos el F-16 danés por donde mejor nos entre no es la misión única de ambas caciquesas, pero hoy sí es quizás la principal. Los cazas de superioridad aérea son máquinas que tienen un tremendo valor simbólico (estos en particular, casi ningún otro). Comprar el F-16 es como renovar nuestros votos de matrimonio militar con EEUU y Europa Occidental.

Tenemos también a la delegación múltiple de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China (SASTIND), que tratará -entre muchas otras cosas- de hacernos adquirir de una vez 12 cazas pakistaníes JF-17 que vienen ofreciéndonos con cierta esperanza (en disminución) desde que terminó el gobierno de Mauricio Macri.

A la hora de redactar un pliego de licitación, ya que no vemos virtud alguna en matrimonios militares ni compras directas, en AgendAR nunca consideraríamos la oferta de los autodenominados americanos.

Para nosotros, la OTAN es hipótesis de conflicto: esa alianza ocupa de forma prepotente 12.000 km2 de archipiélagos y 1.675.000 km2 de mar que deberían ser argentinos pero quedaron bajo control británico. Eso nos cuesta entre U$ 2000 y 3000 millones/año de pesca pirata consentida, y sumando. Perdón por tan fatigada indignación de lesa patria, pero hablando en plata, lo último que necesitamos son armas de quienes nos roban o nos hacen ser robados.

No es una cuestión de principios sino de practicidad. No sirven.

Para los aviadores argentinos, el 2do misil más letal de la Task Force, después del aire-aire Sidewinder AIM 9L, fue el ya viejo Sea Dart. A los gringos les vino bien, a nosotros no nos sirvió de nada.

A los detalles. El Sea Dart un ram-jet de los años ’60 guiado por radar pasivo (la iluminación del blanco la pone el radar de la fragata). Volaba a 2,5 Mach, dos veces y media la velocidad del sonido, con una primera etapa de combustible sólido que lo sacaba volando de rampa hasta ponerlo supersónico, y luego la segunda etapa viajaba quemando querosene en un motor muy sencillo que respira aire, pero sin partes móviles ni rotativas. Brutalmente simple, pero sofisticado. Algo así deberíamos estar diseñando nosotros para nuestras tres armas.

Disparado desde los destructores clase 42, los Sea Dart bajaron como moscas a nuestros A4 a distancias de 50 km. Salvo que los aviadores argentinos estuvieran casi pegados al agua, donde los ecos del oleaje los disimulaban un poco ante el radar del barco atacante, los vetustos Sea Dart tenían propulsión asegurada todo el viaje, y por ende gran capacidad de maniobra incluso en su vuelo terminal.

Daban poca escapatoria: los destructores Tipo 42 británicos dispararon por lo menos dieciocho Sea Dart y seis el portaaviones HMS Invincible. Cinco de ellos iban contra helicópteros o aviones a cotas altas, de los cuales cuatro hicieron blanco; pero solo dos de los diecinueve lanzados contra aviones a baja altitud consiguieron acertar, es decir, menos de un 11 %.

No es un número que consuele a la Argentina: la mitad de la fuerza de aviones A4C que bombardeó al HMS Invincible el 30 de mayo de 1982 fue derribada antes de arribar al portaaviones y desde más de 50 km. de distancia por el destructor Exeter con sólo dos Sea Dart. Eso sucedió pese a que los aviones argentinos iban a entre 10 y 15 metros de altura sobre el agua: es casi incomprensible que el radar tipo 1022 de la nave los pudiera registrar. En teoría, debían quedarle ocultos bajo la línea del horizonte.

Hasta ahí, subrayo que usado contra nosotros, el Sea Dart fue lo bastante efectivo como para obligar a los aviones argentinos a volar pegados al agua, altura a la que se desperdicia combustible y se estaba a merced de misiles antiaéreos de corto alcance y de patrullas de Harriers.

Los Super Étendard navales que en aquella misión contra el Invincible dispararon un minuto antes su misil AM 39 Exocet no tuvieron el mismo problema: se fugaron sin ser detectados. Y el misil le pegó al portaaviones por enfilada y desde popa: debe haber hecho un colosal descalabro. Subrayo: eso lo hizo un robot aéreo.

Dato interesante, pese a su escasa carga explosiva (22 kg), con su sola velocidad el Sea Dart probó ser también un arma antibuque muy potente, aunque después de Malvinas. ¿Podemos desarrollar algo así, que sea disparable desde un barco y también desde un avión o helicóptero, y contra blancos como un barco, un avión o un helicóptero?

Por supuesto que podemos, pero con un software mucho más sofisticado para cálculos autónomos de intercepción. Y por ahora, contando las monedas en mi sobolyi, me interesa más el misil (que es un robot) que el barco o el avión o el helicóptero.

Lo que no quiero es comprarle otro misil antiaéreo a la OTAN.

¿Por qué? No por capricho. Misteriosamente, en la madrugada del 1 de abril, nuestra ARA Hércules, un destructor clase 42, le surtió dos Sea Dart a un Harrier británico en vuelo de exploración, es decir a no menos de 5000 metros de altura… y ambos misiles pifiaron blanco. Apa.

Muy probablemente, el radar pasivo del misil reconoció el IFF (Identification Friend or Foe) de un avión de su mismo origen nacional. Y el IFF no es nada nuevo: es un traspondedor cuya primera versión data de 1940. Ni mamados los británicos nos iban a vender un sistema capaz de ser usado en su contra. Nosotros para ellos siempre fuimos hipótesis de conflicto. Y seremos. Incluso si aquí gobiernan colaboracionistas, cosa asaz frecuente desde 1989.

De modo que esto de no comprar armas de la OTAN es cosa de sentido común, nomás. Y si lo dicho vale para los misiles, no quieras ver para los cazas supersónicos.

No somos los únicos bobos del planeta. Uno recuerda las desventuras de Mahatir Muhammad cuando fue Ministro de Defensa de Indonesia, y EEUU le enchufó unos F-18 Hornet nuevitos, pero con algunos «backdoors» inextricables incrustados en la aviónica. Impedían que la computadora de vuelo programara misiones no autorizadas por los EEUU. Explicación: Indonesia tiene una tradición de hacer un poco lo que se le canta en política exterior: carece de esa alineación total con EEUU de otras subpotencias militares de la región, como Singapur o Australia.

Lo cierto es que don Mahatir descubrió el truco cuando los aviones ya estaban entregados: tarde para lágrimas (ver aquí). Como dijo Mahatir, antes de mandar a los EEUU al carajo y pedir cazas rusos Sukhoi 35, presuntamente más fieles a su comprador que a su fabricante, los Hornet eran lindísimos, pero como elemento de política exterior, a Indonesia sólo le servían para desfile.

A la luz de historias como ésta no me preocupa que Su Graciosa Majestad, Carlos III, objete nuestra adquisición de los decrépitos F-16 daneses porque están llenos de componentes británicos. Exactamente por lo mismo, me preocuparía mucho más si depone sus objeciones. En cuanto al argentino que le ponga el gancho a ese contrato, la primera vez la OTAN te puede joder por boludo, la segunda por sobón, pero la tercera ya es por coimero y traidor.

La oferta china en algún momento pareció muy interesante al comodoro Xavier Isaac, un profesional criterioso. Pero son casi U$ 650 millones por un pequeño puñado de cazas que, vayan adonde vayan, no pueden cambiar en absoluto la situación de indefensión aérea que se ha ido agravando en el país desde que perdimos la Guerra de Malvinas.

Y es que el país real hoy, es decir su área continental sin la rebanada de Antártida que reclamamos como propia, tiene 2,78 millones de km2 de tierras secas sin discusión de dueño, y una Zona Económica Exclusiva (residual) de 1 millón de km2 de Mar Argentino. ¿Cómo se cubre eso con 12 cazas supersónicos, aunque vengan cada uno un radar AESA de altas capacidades y 2 misiles aire-aire PL-15 de largo alcance?

Sencillo: no se cubre. La única ganancia real e indiscutible es poder mantener 30 o 40 pilotos en rotación para ganar cierto entrenamiento. Caro, obviamente: no hay motivos para suponer que la hora de vuelo de un JF-17 sea inferior a U$ 8000, que es la de un F-16 más o menos actualizado.

Pero además es entrenamiento muy a futuro, ojo. Pakistan Aeronautical Complex (PAC) tardaría bastante en fabricar su único modelo de caza interesante para Argentina, que es el JF-17 block 3 C. Los modelos block 1 y 2 A y B le sobran a la Fuerza Aérea Pakistaní (suma al menos 126). Seguramente se venderán baratos, pero son muy inferiores en performance y aviónica.

Y como Pakistán vive fundacionalmente sumido en una guerra de baja intensidad con la India, hoy necesita sustituir o actualizar su fuerza de JF-17 al estándar block 3 C.

JF-17 block III C de la Fuerza Aérea Pakistaní y los Himalayas como fondo. Puede ser más rápido comprarse los Himalayas, y más barato.

La capacidad de producción de PAC anda por los 12 aparatos anuales, con toda la furia, aunque Eurasian Times asegura que son 20. No cambia mucho el resultado, ni es que los pakistaníes sean lentos fabricando, sino que un caza moderno de generación 4,5 como el de marras es un rompecabezas muy enrevesado, de construcción artesanal y muy poco automatizable. Es todo un tema armar las líneas de producción y capacitar a la gente.

Para ponerlo en perspectiva criolla: un Pampa 3 block 2 de entrenamiento avanzado, subsónico, sin radares ni armas a bordo, sencillísimo en comparación, consta de unos 20.000 componentes, de los cuales el 87% son importados y cuestan dólares. Descorcharé champagne el año que en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) logremos fabricar doce unidades.

Será el segundo champú, porque habré descorchado otro el día que FAdeA logre fabricar siquiera seis. No estoy culpando a FAdeA de nada, creo que en estos precisos momentos es una fábrica particularmente bien dirigida, algo que sucede sólo a veces. Pero no recibe plata como para acopiar, por ejemplo, 24 turbinas Honeywell TFE 731-40-2N de un saque y ligar el correspondiente descuento mayorista.

Creo que un avión casi sin aviopartistas nacionales, particularmente en la propulsión, nace condenado a ser un adorno. Salvo que medie la decisión política -y bastante heroica- de fabricar la mayor parte de sus componentes en forma local.

Volviendo a PAC, Pakistán tiene otros clientes más interesantes que nosotros haciendo cola por el mismo avión: Myanmar, Irak y Nigeria. El segundo siempre país está en guerra, el tercero no tanto, pero tiene petróleo a mares y compra en grande. Nadie nos cederá su lugar. Busquemos un banquito, porque el JF-17 block 3 C será todo lo supersónico que quieras… pero de comprarlo, vendría lento. Salvo que, como objeta un lector bien informado, lo fabrique CATIC en China. Pero no creo que los chinos se apresuren por nosotros, y eso aunque tuviéramos un gobierno menos temeroso de ese dúo dinámico, las señoras Laura y Wendy.

“La oferta estadounidense es mejor porque no se trata de cazas imaginarios sino construidos y existentes”. Eso es el slogan del vasto y polifónico coro de viudas de la OTAN, que canta seguido en los multimedios. La escucha, complacida, cierta alta oficialidad aeronáutica, en parte porque escribió la música y la letra (aunque no firma).

Y es que Laura y Wendy nos ofrecen, señores, 32 F-16 que la Real Fuerza Aérea de Dinamarca compró en los ’70, recibió en los ’80 y remodernizó entre 1995 y 2005. Tienen existencia, sin duda. Demasiada.

Los F-16 daneses que EEUU quiere que compremos sí o sí, y hoy. Apenas si tienen entre 38 y 43 añitos y como 5 guerras encima. Pero vienen joya nunca taxi, ojo.

“Pero les recontrasobra vida residual”, nos aseguran las viudas de la OTAN, porque la célula del F-16 resiste mucho más de 5000 horas de vuelo. Llega a 8000, lo cual es estricta verdad. Y con una ayudita (no sería gratis) de la Lockheed, tal vez ese conjunto de fuselaje y alas llegue a 12.000 horas. No por nada entre los años ’70 y 2010 el F-16 fue el caza más popular del mundo, según ventas. Eso es cierto e innegable.

Sin embargo attenti, compatriotas: estos cazas daneses llegan desde una fuerza verdaderamente expedicionaria. Han estado en todos los pestos en que EEUU se metió desde la Primera Guerra del Golfo, en 1991, luego las guerras de la desintegración de Yugoslavia desde 1992 hasta su fin en 2001, y desde aquel mismo año (2001) hasta su término en 2022, en la larga intervención yanqui en Afganistán.

Pero también actuaron en 2011 para liquidar a Muamar Gadafi en Libia, y de paso desmantelar el estado libio y así ranfañar gas gratis para Europa (eso salió mal). Los tiempos de recreo, los F-16 daneses lo pasaron luchando en Siria e Irak contra el Estado Islámico, surgido tras la derrota del iraquí Saddam Hussein en la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, otra gesta hidrocarburífera de la cual también formaron parte.

Desmentimos enérgicamente que hayan estado en la Guerra de Troya: macanas de Homero, comprado por los chinos. Pero a no dudar que están hechos rigurosamente fruta.

En lugar de los insípidos cazas chino-pakistaníes, que no sólo no existen sino que -por lo mismo- no tienen nada para contar, misias Laura y Wendy nos ofrecen aparatos con más épica que el Cantar del Mío Cid, vamos. Y si están muy percha, siempre podremos decir, no sin orgullo y citando a don Francisco Quevedo, “no por obra del tiempo sino de las armas”. Que hay que ver lo que un viraje de 8G le hace a la raíz de las alas (las fisura), y máxime si el avión viene cargando munición.

Mi fuente mejor informada, otanero militante el hombre, me dice que la operación está cocinada y que no hay tu tía. Me lo dijo varias veces en años anteriores. Añade que están mucho más intactos que los 46 F-16 de varios modelos que afligen a la Fuerza Aérea Chilena por temas de repuestos. No lo discuto, pero si yo fuera chileno, jamás habría firmado la segunda compra de tales aviones.

¿Por qué? Por vetustos y baqueteados. Hablo de los 36 comprados de 2da mano a Holanda, también metida -como la muy expedicionaria Dinamarca- en toda trifulca yanqui. Aunque desde 2005, ya aterrizados con un suspiro de alivio en el país transandino, esos cazas se hayan ganado seguir envejeciendo más en desfile que en guerra, no puedo jurar que los 46 que figuran en el orden de batalla de la FACH (Fuerza Aérea Chilena) tengan una disponibilidad del 50%.

Tampoco los habría comprado porque no doy fe de los gusanos informáticos incrustados en sus computadoras de misión, aunque los aviadores chilenos gozan de mucha más confianza de la OTAN y en la OTAN.

Y tampoco los habría comprado como argentino en 2005 de haber tenido la plata para ello. Porque como la hipótesis de guerra principal de Chile desgraciadamente todavía venimos a ser nosotros, si alguna vez se arma la podrida con los vecinos, quien tenga más F-16 en condiciones de despegar deja la lucha en cuanto se le terminen los repuestos.

Nosotros siempre podríamos reconstruir atalajes y volver a fabricar Pucarás, eso sabemos (o supimos) hacerlo. Lo dicho, en lucha entre pares, en 3 semanas todo el mundo perdió sus armas sofisticadas, y gana, o al menos no pierde todo, quien sea capaz de sostener el combate con palos y piedras.

Pero soy argentino y no compro F-16 porque son OTAN. Punto.

Desde que el mundo volvió a ponerse bipolar en serio, la gente afilada en geopolítica cree que hay que jurarle lealtad a Washington o a Beijing, porque de otro modo las represalias serán duras. Y por ello, debemos sí o sí comprarles cazas a uno según los unos, o al otro según los otros.

No dudo de las represalias duras: EEUU decide cada día lo que dejaremos que el FMI haga con nosotros, y el FMI es a nuestro PBI lo que el veneno para ratas a la comida para bebés. China, por su parte, es nuestro mayor cliente agropecuario, garante de deuda por swap, y ni te cuento de lo que tiene aquí invertido y por invertir en energía, minería, petróleo y genética vegetal. Su capacidad de venganza es menos explícita y brutal pero mucho más minuciosa, y probablemente más duradera.

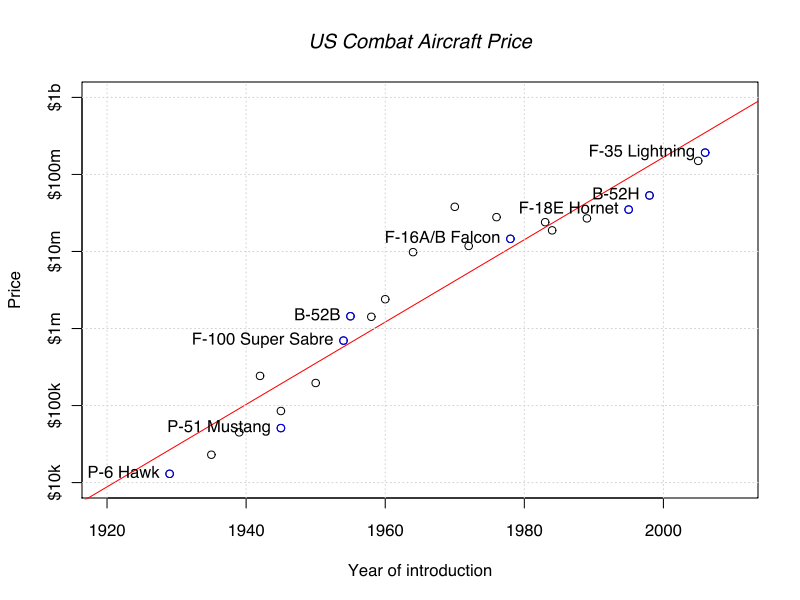

El problema es aprender a pensar como pobre. Un pobre que piensa como un rico tiene dos problemas, porque además de pobre es un tarado. Con los jets de caza desde la generación 4 en adelante hay que pensar como pobre, porque son cada vez más complejos, caros, difíciles de construir e impagables, y por ende, escasos.

Por lo mismo, por muy rico que seas, el daño político y económico que te causa el derribo de siquiera un jet de superioridad aérea es inmenso: es que se han vuelto emblemas nacionales.

De su caza estrella, el F-22, EEUU logró construir sólo 270 y no se exporta. No tanto por el daño que pueden infligir, sino porque el que pueden recibir en su imagen los EEUU si les bajan uno de un misilazo, en algunas de sus muchas guerritas.

Para los pobres de la UE tienen el F-35, esa maravilla cuyo desarrollo insumió 3 décadas, cuyo costo anda en U$ 130 millones la unidad, según las malas lenguas, y que a fuerza de fabricación en cantidad mucho mayor (ya hay alrededor de 900) ha logrado bajar a unos U$ 100 millones.

Para el comprador sigue siendo demasiado caro para llevarlo a la guerra, donde las cosas se ensucian y rompen. Y como al parecer ahora es de adquisición obligatoria en casi toda la OTAN, de su capacidad de derribo no hay dudas: el F-35 destruyó la aeronáutica nacional británica y la italiana, y hoy empieza a hacer lo propio con la francesa y la sueca. Si el F-35 da semejantes palizas a los propios, cómo será con los enemigos…

Gráfico demostrativo de la ley Nro. 14 de Norman Augustine: el crecimiento de costos de los aviones tácticos es exponencial. ¿U$ 130 millones por un F-35?

Gráfico demostrativo de la ley Nro. 14 de Norman Augustine: el crecimiento de costos de los aviones tácticos es exponencial. ¿U$ 130 millones por un F-35?

Un ejecutivo aeronáutico y subsecretario del Ejército de los EEUU entre 1975 y 1977, Norman Ralph Augustine, escribió un catálogo de 52 “leyes”, en el mismo sentido sarcástico en que también son leyes las del ingeniero aeroespacial especializado en seguridad Edward Murphy, el autor del inolvidable e irrefutable: “Si algo puede salir mal, lo hará”.

La “ley” Nro. 14 de Augustine se atiene a los cazas supersónicos. Dice así:

“En 2054, todo el presupuesto de defensa logrará comprar un único avión táctico. Tendrán que compartirlo la Fuerza Aérea y la Marina 3 días y medio por semana, excepto en los años bisiestos, cuando quedará a disposición de los Marines el día extra”.

Y Augustine viene teniendo razón: el presupuesto de defensa de los EEUU hasta hace poco fue el equivalente a la suma de los de los demás 191 estados-nación reconocidos por la ONU. Pero crece linealmente, mientras que el costo de los cazas lo hace exponencialmente desde los ‘70.

No son los únicos con ese problema. ¿Por qué los Sukhoi 54 rusos en general casi no vuelan sobre territorio ucraniano? Porque son demasiado caros, escasos y simbólicos, casi el equivalente ruso del F-22. Los MiG 29 ucranianos y los Su-25 rusos, más viejos, sacrificables y menos emblemáticos, volaron bravamente mientras pudieron.

Pero con tanta batería antiaérea S-300 en poder de ambos contendientes, tan peligrosas para quien vuela en altura, y con tanto MANPAD disparable desde el hombro para quienes se pegan al suelo, los pilotos militares en esa guerra ya no se jubilan.

Se ha vuelto tan cara y emblemática la aviación tripulada de caza, y tan bipolar y fracturado el mundo, que comprarse hoy un avión de superioridad aérea es comprarse una política externa, ajena, además, y de yapa jurarle lealtad. Es contraer una deuda política gigante e interminable a cambio de una utilidad militar mínima.

Pero dado que pero dado que ambas partes prometen castigos económicos muy duros a quien jure por la cancillería equivocada, acaso lo mejor sea jurarle lealtad a Argentina. Lo digo porque soy de aquí y también lo son mis hijos, y sobre todo lo es la poca industria argentina de defensa que nos va quedando desde 1983, cuando empezó nuestro desarme unilateral.

Si queda claro que las armas las quiero para que NO haya guerra, y como las guerras las gana el que tiene armas hasta el final, aunque sean palos y garrotes, elijo volver a tener una industria de defensa. Y puedo tolerarle cierto grado de atraso. A cambio de que me suministre suficientes garrotes y piedras, y míos.

Las guerras se han vuelto hiperletales para los aviones, si la otra parte tiene buenas baterías misilísticas. En los pocos días que duró la Guerra de Yom Kippur, en 1973, la fuerza aérea israelí perdió 128 cazas, entre Phantoms, A4 Skyhawks y Mirages.

Israel ganó esa guerra gracias a un puente aéreo con los EEUU, que literalmente le suministró reposiciones de casi todo, menos de los cazas franceses, casi en tiempo real. Los Phantom y A4 aterrizaban, les repintaban las escarapelas, se bajaba el piloto yanqui, subía el israelí y salían a pelear. ¿EEUU o China se jugarían así por nosotros?

Prefiero de jurarle lealtad a la FAdeA, a INVAP, a las 4 fábricas que le quedan a FM, que supo tener 14 plantas y emplear a 17.000 expertos, entre ingenieros, técnicos y obreros calificados, al complejo CINAR, a los Astilleros Río Santiago, y siguen las firmas. Y sobre todo, le juro lealtad al puñado de proveedores privados de alta calificación que abastecen los restos de nuestro otrora poderoso complejo industrial-militar.

Hablo de jurarle lealtad al sistema de investigación y desarrollo del país, enraizado en decenas de universidades y laboratorios, a la CNEA, a la CONAE, a ARSAT y a la educación pública gratuita que hizo posible que tuviéramos una industria, cuyo carozo fundante fueron las ligadas a defensa.

Tengo claro que los grandes fundadores de esa industria, el brigadier Juan de San Martín y el general Manuel Savio, terminaron presos por su trabajo. Pero tengo claro que fue duradero. FM acaba de reabrir su fábrica de explosivos FANAZUL, en la provincia de Buenos Aires, cerrada por Mauricio Macri. Y la FAdeA este año estará haciendo las pruebas de vuelo del IA-100, un pistonero monocasco de entrenamiento inicial hecho totalmente de materiales compuestos. Es el primer avión militar (o dual) argentino en… ¿40 años? Se diseñó e hizo vuelo inaugural en un año. Es una belleza. ¿Alguien valora esa tremenda resiliencia tecnológica?

Es doloroso ver cómo los milicos, incluso hoy, del mismo modo en que desprecian este avioncito, siguen abjurando de la educación pública, estatal, laica y gratuita, de la cual detestan cuatro cosas: que sea pública, estatal, laica y gratuita.

Pero el poco y pobre armamento que les queda y con el que podrán contar hasta el final, si alguna vez se vuelve a armar la podrida con potencias vecinas o con sus “proxies”, se hizo porque esa educación existe. Siglo y medio formando recursos humanos. En Chile de eso hay poco.

Esa misma educación pública nuestra vuelve no inevitable, pero sí posible, que vayamos reconstruyendo nuestra industria y termine siendo relativamente avanzada.

¿O acaso en medio de la peor y más larga malaria del Programa Nuclear Argentino, INVAP no nos hizo el primer proveedor de reactores nucleares del mundo? Lo somos desde 2000, cuando ganamos la licitación de Australia. Eso, mientras nuestro país caía en default y se incendiaba y ramas enteras de nuestra industria desaparecían. Lectores, esto es Argentina: hacemos goles en tiempo de descuento.

¿Qué caza me compro, entonces? Por ahora, paso de supersónicos, pero me pondría en serio a fabricar bipostos, preferentemente jets pero admito también turbohélices y pistoneros, que controlen enjambres de drones. La guerra entre Azerbaiyán y Armenia en 2020, en que el primer país destruyó en tierra la flota aérea y las baterías antiaéreas y de artillería del segundo con drones ridículamente simples y en un par de semanas, le hizo abrir los ojos a más de uno. La actual guerra en Ucrania, que se pelea casi entre sistemas aéreos y antiaéreos automatizados, muestra que corren malos tiempos para émulos del Barón Rojo.

Y pongo un clasificado: país que ya logra exportar radares busca socio no sólo para dotarse de cazas, sino para baterías antiaéreas móviles, de tubo y/o misileras.

Y a futuro, cuando el FONDEF sea menos flaco, escucho ofertas de constructores aeronáuticos de alguno de esos 100 países no alineados pero con 4000 millones de habitantes que tengan algo para ofrecer y acepten construcción local, y quieran dejarnos una segunda fábrica de turbinas.

Aclaro: la primera que tuvimos (estaba junto a la actual FAdeA y era enorme) fabricaba las Rolls Royce Derwent V de los Gloster Meteor y las Nene del Pulqui II bajo licencia. Bajo la dirección del ing. Raúl Magallanes fabricó un total de 25 turbinas. Pero fue rápida y enteramente desmantelada por el golpe de 1955. La orden fue no dejar nada en pie.

Tan borrada de la faz de la tierra fue que nadie la recuerda, aunque estaba al lado de otra fábrica de tamaño equivalente de motores aeronáuticos pistoneros, los radiales «El Gaucho» y «El Indio», que hacían volar los entrenadores DL-22 y el bombardero IA-35 Huanquero. Todo estaba en el predio del Instituto Aerotécnico, al lado de la actual FAdeA. No conviene recordar esas dos fábricas. Y menos, hoy.

Toda opción que no me deje empleo industrial o mejores recursos humanos es autodestructiva en lo político y económico, y profundamente estúpida en lo militar. Mientras sigamos siendo un país de ingenierías, seguiremos siendo un país, y no un lugar.

Nadie dijo que eso sea fácil.

Daniel E. Arias

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ONGEMDQKPVHF3LXDU554YV3ALE.jpg%20420w) Las redes de carga en países como Noruega y Países Bajos, son abundantes por el gran parque de autos eléctricos, pero empieza a colapsar la capacidad de las ciudades

Las redes de carga en países como Noruega y Países Bajos, son abundantes por el gran parque de autos eléctricos, pero empieza a colapsar la capacidad de las ciudades:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TMTTQHBGCJBEZKRGFVM5EWPI4U.jpg%20420w) En aquellas ciudades o Estados con mucho consumo de energía por criptominería y expansión de la Inteligencia Artificial, el consumo eléctrico es mayor a la producción. Así lo establece un informe del New York Times. Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg

En aquellas ciudades o Estados con mucho consumo de energía por criptominería y expansión de la Inteligencia Artificial, el consumo eléctrico es mayor a la producción. Así lo establece un informe del New York Times. Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6PKBPVPF6RBCZG4U4WFPD33GXU.jpg%20420w) Juan Carlos Bolcich predijo en 2021, que los objetivos de neutralidad de carbono con autos eléctricos sería difícil de lograr. Hoy, la industria automotriz está revirtiendo el desarrollo y se focaliza más en los autos híbridos, que había sido casi descartados a comienzos de la década

Juan Carlos Bolcich predijo en 2021, que los objetivos de neutralidad de carbono con autos eléctricos sería difícil de lograr. Hoy, la industria automotriz está revirtiendo el desarrollo y se focaliza más en los autos híbridos, que había sido casi descartados a comienzos de la década