Antes imaginábamos a la humanidad poblando el universo. En La Fundación de Isaac Asimov (1952), la humanidad ha establecido un vasto imperio multiplanetario en el año 47000. «Había casi veinticinco millones de planetas habitados en la Galaxia», escribió Asimov. «La población de Trantor [la capital imperial]… superaba con creces los cuarenta mil millones».

En El problema de los tres cuerpos (2006), de Liu Cixin, por el contrario, somos un error de redondeo cósmico, preparándonos para la aterradora invasión de Trisolaran. Como dice el tráiler de la nueva serie de Netflix: «Están llegando, y no hay nada que puedas hacer para detenerlos».

Cuando Asimov nació en 1920, la población mundial rondaba los 1.900 millones de habitantes. Cuando publicó Fundación, era de 2.640 millones. A su muerte, en 1992, era de 5.500 millones, casi el triple que cuando él nació. Teniendo en cuenta que apenas había 500 millones de seres humanos cuando Cristóbal Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, la proliferación de la especie homo sapiens en la era moderna había sido una hazaña asombrosa.

No es de extrañar que algunos miembros de la generación de Asimov temieran la superpoblación y se preocuparan por un inminente desastre maltusiano. Esto llevó a todo tipo de esfuerzos para promover la anticoncepción y el aborto, como se describe en Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population (2008), de Matt Connelly. Entre ellas, la política china del hijo único, la intervención gubernamental más severa jamás realizada en el comportamiento reproductivo humano.

Superficialmente, estos esfuerzos fueron un completo fracaso. Frank Notestein, el demógrafo de Princeton que se convirtió en el director fundador de la División de Población de las Naciones Unidas (UNPD), estimó en 1945 que la población mundial sería de 3.300 millones en el año 2000. De hecho, superó los 6.100 millones. Hoy se estima en más de 8.000 millones. En su proyección más reciente, la estimación media de la DPNU es que la población mundial alcanzará los 10.400 millones a mediados de la década de 2080, con un límite superior de más de 12.000 millones a finales de siglo.

Sin embargo, parece un escenario poco probable. El Centro de Expertos en Población y Migración de la Comisión Europea prevé que la población mundial alcance un máximo de 9.800 millones en la década de 2070. Según el Instituto de Métricas y Evaluación Sanitarias, una organización de investigación independiente, el pico se alcanzará antes y a un nivel inferior, con 9.700 millones en 2064.

La palabra clave es «pico». Casi todos los demógrafos consideran ahora que es probable que alcancemos el pico de la humanidad este siglo. Esto no se debe a que una pandemia letal haga aumentar la mortalidad mucho más de lo que lo hizo el Covid-19, aunque esa posibilidad nunca debe descartarse. Tampoco se debe a que la DPNU incorpore a su modelo de población cualquier otro escenario apocalíptico, ya sea un desastroso cambio climático o una guerra nuclear.

Sencillamente porque, en todo el mundo, la tasa global de fecundidad (TGF) -el número de hijos vivos que tiene una mujer de media a lo largo de su vida- no ha dejado de disminuir desde los años setenta. En un país tras otro, ha caído por debajo del umbral de 2,1 (la «tasa de reemplazo», teniendo en cuenta las muertes infantiles y los desequilibrios entre los sexos), por debajo del cual la población está abocada al declive. Esta caída de la fecundidad es, en muchos sentidos, la tendencia más notable de nuestra era. Y no sólo a Elon Musk le preocupa que «el colapso demográfico sea potencialmente el mayor riesgo para el futuro de la civilización».

Nuestra especie no ha terminado de multiplicarse, sin duda. Pero, citando a la UNPD, «se espera que más de la mitad del aumento previsto de la población mundial entre 2022 y 2050 se concentre en sólo ocho países: la República Democrática del Congo [RDC], Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y la República Unida de Tanzania». Esto se debe a que ya «cerca de la mitad de la población mundial vive en un país o zona donde la fecundidad a lo largo de la vida es inferior a 2,1 nacimientos por mujer».

No muchos previeron el colapso mundial de la fertilidad. Tampoco casi nadie esperaba que se produjera en todas partes. Y no recuerdo a ningún experto que predijera lo bajo que llegaría a ser en algunos países. Se calcula que en Corea del Sur la tasa global de fecundidad en 2023 será de 0,72. En Europa ya no hay diferencia entre países católicos y protestantes. La TGF actual de Italia (1,21) es inferior a la de Inglaterra (1,44). Tampoco hay diferencia entre las civilizaciones cristiana e islámica, esas grandes entidades históricas cuyos enfrentamientos preocupaban al historiador Samuel Huntington. La tasa total de fecundidad de Estados Unidos es ahora de 1,62. La de la República Islámica de Irán es de 1,54.

Fuera de África, un planeta en retroceso

El momento de esta enorme transición demográfica ha variado, sin duda. En Estados Unidos, la TGF cayó por debajo de 2,0 en 1973. En el Reino Unido, un año más tarde; en Italia, en 1977. Los países del este asiático no se quedaron atrás: En Corea del Sur la TGF fue superior a 2,0 hasta 1984; en China hasta 1991. La fecundidad siguió siendo más alta durante más tiempo en el mundo musulmán, pero en Irán cayó por debajo de 2,0 ya en 2001. Incluso en India la TGF ha caído por debajo de 2,0.

Sólo en los países del África subsahariana la fecundidad se mantiene muy por encima de la tasa de reemplazo. En la RDC, por ejemplo, la mujer media sigue teniendo más de 6 hijos. Pero también allí se espera que la fecundidad caiga en picado en las próximas décadas. Según la proyección de la variante media de la DPNU, la TGF mundial descenderá de 2,3 en 2021 a 1,8 en 2100. Las diferencias en las estimaciones sobre cuándo alcanzaremos el punto álgido de la humanidad dependen en gran medida de la rapidez con la que los demógrafos creen que se reducirá el tamaño de las familias en África.

Una crisis mundial de natalidad

¿Cuáles son las causas de la gran caída de la fecundidad? Una teoría, según un sugerente artículo de 2006 de Wolfgang Lutz, Vegard Skirbekk y Maria Rita Testa, es que «las sociedades ascienden en la jerarquía de necesidades desde la supervivencia física hasta la autorrealización emocional, y al hacerlo, la crianza de los hijos queda relegada a un segundo plano porque la gente persigue otros objetivos más individualistas. … La gente encuentra otras formas de encontrar sentido a la vida». Otra interpretación (véase, por ejemplo, este artículo de Ron Lesthaeghe) atribuye el protagonismo a las mujeres, subrayando que la fecundidad disminuye a medida que aumentan la educación y el empleo femeninos.

En el último siglo, a partir de Europa Occidental y Norteamérica, una proporción cada vez mayor de mujeres ha accedido a la enseñanza superior y a la mano de obra cualificada. La mejora de la educación también ha proporcionado a las mujeres una mayor autonomía en sus relaciones, un mejor conocimiento de los métodos anticonceptivos y una mayor participación en la planificación familiar. Muchas han optado por retrasar el momento de ser madres para proseguir su carrera profesional. Y el coste de oportunidad de tener hijos aumenta a medida que los salarios de las mujeres suben en relación con los de sus parejas masculinas.

Otra forma de ver el problema es que, tras su fase inicial de niños en los molinos de algodón, la revolución industrial redujo la importancia de los niños como fuente de mano de obra no cualificada. A medida que los países se desarrollan económicamente, las familias invierten más en sus hijos, proporcionándoles una mejor educación, lo que aumenta el coste de criar a cada uno de ellos.

El cambio cultural también ha influido. Un estudio estima que aproximadamente un tercio del descenso de la fertilidad en Estados Unidos entre 2007 y 2016 se debió a la disminución de los nacimientos no deseados. Mi generación, la del baby boom, era más impulsiva e incluso temeraria en materia sexual. En cambio, según las psicólogas Brooke Wells y Jean Twenge, los millennials tienen de media menos parejas sexuales que nosotros. Un análisis de 2020 de las respuestas a la Encuesta Social General reveló mayores tasas de inactividad sexual entre la cohorte más reciente de jóvenes de 20 a 24 años que entre sus predecesores nacidos en los años 70 y 80. Entre 2000-02 y 2016-18, la proporción de hombres de 18 a 24 años que declararon no haber tenido actividad sexual en el último año aumentó del 19% al 31%.

El hecho de que los descensos en la actividad sexual fueran más pronunciados entre los estudiantes y los hombres con menores ingresos y con empleo a tiempo parcial o sin empleo sugiere que el descenso de la actividad sexual está determinado económicamente. Sin embargo, otras posibles explicaciones incluyen el «estrés y ajetreo de la vida moderna», la oferta de «entretenimiento en línea que puede competir con la actividad sexual», las elevadas tasas de depresión y ansiedad entre los adultos jóvenes, el efecto perjudicial de los teléfonos inteligentes sobre las interacciones humanas en el mundo real y la falta de atractivo para las mujeres de «ligar».

La versión más reciente de la Encuesta Nacional de Actitudes Sexuales y Estilos de Vida del Reino Unido reveló un marcado descenso similar en la frecuencia de las relaciones sexuales en Gran Bretaña. El retorno del ethos «No sex please, we’re British» afecta principalmente a las parejas casadas o que cohabitan y -según un cuidadoso análisis publicado en The British Medical Journal- se debe muy probablemente a «la introducción del iPhone en 2007 y la recesión mundial de 2008».

Otro factor clave del descenso de la fecundidad ha sido la disminución de la religiosidad. Utilizando datos de la Encuesta Mundial de Valores, podemos identificar una clara correlación entre el aumento de la secularización y la caída del tamaño de las familias. Una fascinante anomalía histórica, el temprano descenso de la fertilidad en la Francia de finales del siglo XVIII – descrito por el demógrafo francés Alfred Sauvy como «el hecho más importante» de la historia de su país – se ha explicado plausiblemente por el avance del pensamiento secular, y por tanto de las prácticas anticonceptivas, tras las luchas religiosas de los dos siglos anteriores.

La fecundidad a veces puede volver a subir: véase el «bulto» del bebé Covid. Además, según los datos de las encuestas, a muchas mujeres les gustaría tener más hijos. En los países de baja fecundidad, según un estudio de 2019 para el Fondo de Población de la ONU, hay «una amplia brecha entre las aspiraciones de fecundidad a edades más tempranas y la fecundidad alcanzada más adelante en la vida, lo que indica que muchas mujeres, hombres y parejas se enfrentan a obstáculos para realizar sus planes de fecundidad.»

Que los principales obstáculos son los costes económicos percibidos de una familia más numerosa lo confirma el hecho de que muchas de las mujeres profesionales con más éxito tienen más de dos hijos. En palabras de Moshe Hazan y Hosny Zoabi, «la relación transversal entre la fecundidad y la educación de las mujeres en EE.UU. ha adquirido recientemente forma de U.. … Al sustituir su propio tiempo por los servicios del mercado para criar a los hijos y llevar adelante sus hogares, las mujeres con estudios superiores pueden tener más hijos y trabajar más horas».

Pero no todo el mundo puede ser una supermamá con un equipo de amas de casa y niñeras. ¿Pueden los gobiernos hacer algo para hacer retroceder la fecundidad de forma generalizada? Desde luego, lo están intentando. Desde los años setenta, el número de países que intentan aumentar la fecundidad con diversos incentivos gubernamentales se ha quintuplicado aproximadamente. Pero no conozco ningún ejemplo en el que las políticas pro natalidad hayan funcionado realmente. Durante años, el Presidente Vladimir Putin ha instado a los rusos a tener más hijos para evitar la despoblación de la vasta federación que gobierna. Aunque la fecundidad rusa aumentó en la década posterior a 2000, la TGF ni siquiera se acercó a 2, y se ha desplomado de nuevo a 1,5.

Lo que Mussolini llamaba «la batalla por los nacimientos» es una propuesta perdedora. La tendencia mundial es facilitar el aborto. (En los últimos 30 años, más de 60 países han modificado su legislación sobre el aborto. Todos menos cuatro -Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Polonia- facilitaron el acceso al aborto). Un número creciente de países permite la eutanasia y/o el suicidio asistido. El número medio de espermatozoides ha descendido más de un 50% en 50 años. Nadie sabe exactamente a qué se debe, pero la mala alimentación, el aire viciado y el mal estilo de vida son los principales culpables. How Mankind Chose Extinction será una lectura interesante, si es que queda alguien que la escriba.

Hace medio siglo, nos preocupaba La bomba demográfica (título del bestseller de Paul Ehrlich de 1968). Ahora que podemos ver el «pico de la humanidad» dentro de la vida de nuestros hijos -posiblemente en la década de 2060-, ¿por qué no respira todo el mundo aliviado? Se me ocurren tres razones.

En primer lugar, los países avanzados que ya tienen una población en declive encuentran las consecuencias de la restricción de la fertilidad bastante melancólicas: bajo crecimiento económico, escuelas vacías, residencias de ancianos abarrotadas, una falta general de vitalidad juvenil.

En segundo lugar, como el descenso de la fecundidad se produjo más tarde en Oriente Medio y el Norte de África y apenas ha comenzado en el África subsahariana, estamos asistiendo a un cambio drástico en el equilibrio demográfico mundial a favor de las personas con una pigmentación más oscura -como escocés casado con una somalí, estoy aportando mi granito de arena a esta tendencia-, muchas de ellas musulmanas. Esto preocupa a muchos de los pueblos mayoritariamente blancos y mayoritariamente cristianos que dominaron el mundo entre 1750 y 2000.

En tercer lugar, los pueblos con mayor fertilidad viven en su mayoría en lugares pobres que el cambio climático y los conflictos armados están haciendo aún menos atractivos. Así que se desplazan si pueden -a través del norte de África o Asia occidental hacia Europa, o a través de México hacia Estados Unidos- o, en gran medida, se involucran en actividades violentas (delincuencia o terrorismo) donde no pueden escapar.

Todo ello aumenta la probabilidad de que en el mundo desarrollado haya políticas de derechas (los mayores votan por esto y superan en número a los jóvenes), más conflictos (las fronteras no pueden defenderse seriamente sin, al menos, la amenaza de la violencia), la propagación más rápida de agentes patógenos infecciosos y ningún intento eficaz de abordar la cuestión climática.

Sin embargo, la inmigración sigue pareciendo a las élites norteamericanas y europeas la solución más sencilla al problema del descenso de la fecundidad. Por eso, en los países de renta alta, entre 2000 y 2020, la contribución de la migración internacional neta al crecimiento demográfico superó el saldo de nacimientos sobre defunciones. Nadie sabe cuáles serán las consecuencias geopolíticas de la migración masiva. Algunos rusos temen que los chinos se apoderen de su vasto imperio euroasiático al este de los Urales. Esto parece poco probable si la población china se reducirá a la mitad de aquí a 2100. El problema de China no es la escasez de espacio, sino el exceso de bloques de apartamentos vacíos.

Al contemplar estos y otros escenarios, la mayoría de los expertos se esfuerzan por comprender que, cuando la población humana empiece a disminuir, no lo hará gradualmente, sino casi tan bruscamente como una vez aumentó. «La humanidad no alcanzará una meseta y luego se estabilizará», escribe Dean Spears en el New York Times. «Iniciará un declive sin precedentes… Si la tasa de fertilidad mundial [después de 2100] fuera la misma que la actual en Estados Unidos, la población mundial pasaría de un pico de unos 10.000 millones a [menos de] 2.000 millones unos 300 años más tarde, a lo largo de quizá 10 generaciones. Y si el tamaño de las familias siguiera siendo pequeño, seguiríamos descendiendo».

El problema es que este precipitado declive llegará un siglo demasiado tarde para evitar las desastrosas consecuencias del cambio climático que muchos temen hoy en día – y que son otra razón por la que la gente huirá de África, y otra razón por la que los jóvenes en Europa dicen que tendrán pocos hijos o ninguno.

La ciencia ficción que conviene leer no es, pues, ni Asimov ni Liu Cixin. Comience, en cambio, por El último hombre (1826), de Mary Shelley, en el que una nueva peste negra acaba con toda la humanidad excepto con un desamparado espécimen. Luego, recurra a Oryx y Crake (2003), de Margaret Atwood, en la que el adicto «Hombre de las nieves» es uno de los pocos supervivientes de un mundo devastado por el calentamiento global, la imprudente ingeniería genética y un desastroso intento de reducción de la población que desembocó en una plaga mundial.

Para quienes, como Elon Musk, aún sueñan con construir el imperio galáctico de Asimov, estas visiones de la extinción humana son difíciles de digerir. Él y otros nadan contracorriente, engendrando cinco o seis veces más descendencia que el varón medio. Pero la realidad es que una TGF mundial inferior a 2,1 es una fuerza histórica más poderosa que incluso el fecundo Sr. Musk. Se acerca. Y no hay nada que podamos hacer para impedirlo.

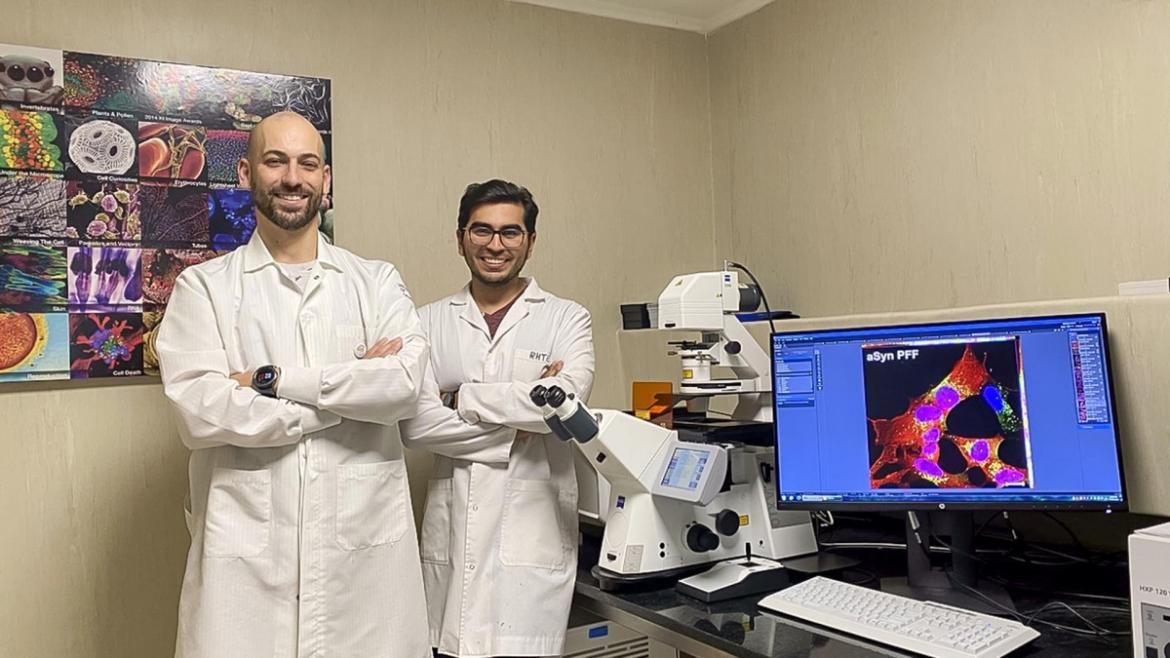

Investigadores del CONICET que descubrieron molécula para combatir el Parkinson. Foto: Prensa.

Investigadores del CONICET que descubrieron molécula para combatir el Parkinson. Foto: Prensa. Instituto de Nanobiotecnología, que depende del CONICET y la UBA.

Instituto de Nanobiotecnología, que depende del CONICET y la UBA.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NAIEUVQA7OAEVUSOP34CCEXMZM.jpg%20420w) Personas en una unidad de atención médica de emergencia por dengue en Río de Janeiro

Personas en una unidad de atención médica de emergencia por dengue en Río de Janeiro