Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó

Los anteriores capítulos de la saga estan aqui

Elegimos un combustible de pobres

Unidos circunstancialmente, ambos bandos de la CNEA, Sabatianos y Cosentinistas, mataron la propuesta de la General Electric sobre una base, que de paso eliminaba también a la Westinghouse:

nada de uranio enriquecido aquí, dijeron.

Onganía había armado un organismo llamado

Consejo de Seguridad, bajo el mando de su abollador favorito de cabezas de peronchos y bolches, el general

Osiris Villegas. En aquella rara colegiatura recaló un joven marino con una foja técnica impresionante,

el capitán de fragata Roberto Ornstein, al que perdimos hace poco. Dejamos estos links (

aquí y

aquí) para los curiosos de la vida y hechos de un patriota de muy alto vuelo y muy bajo perfil. Al capitán Ornstein aquel Villegas mandó a investigar a fondo aquella cuestión, la del uranio.

Fue el comienzo de dos cosas: de un diálogo “by double proxy” entre Onganía y el presidente de la CNEA, el entonces

contraamirante Oscar Quihillalt, y además de una posterior carrera “de inmersión total” del citado Ornstein dentro la CNEA, donde luego ejerció tareas diplomáticas rarísimas y apasionantes. Quedó pegado, para su mal…

Y como sucede con los antiguos nucleares que siguen físicamente enteros, el trabajo de asesoría experta de Ornstein en la CNEA, totalmente ad honorem y diario, continuó décadas después de su jubilación. Así siguió hasta que el cuerpo le dijo «hasta aquí llegamos», no mucho antes de cumplir 95 años.

Los términos de la discusión sobre combustibles nucleares de aquel año 1967 fueron sencillos, como para que Villegas y Onganía entendieran (el arma de Caballería, gruñe el resto del Ejército, raramente produce intelectuales).

Quihillalt le recordó a Onganía el costo político de ir por uranio enriquecido. El país tardaría mucho en poder desarrollar ese proceso por su cuenta, y con la escala industrial necesaria como para mantener el consumo de un programa nucleoeléctrico. Una planta de enriquecimiento era factible y en algún momento sería imprescindible, pero eso era una apuesta larga. Ahora (sigo hablando de 1967) había que resolver lo de la central.

Respecto del uranio enriquecido, sin duda era más eficiente, su Excelencia. Pero si el gobierno de Onganía llegaba a tener algún encontronazo diplomático fuerte con, digamos, Gran Bretaña por asuntos malvineros, o con Brasil por temas de represas sobre el Paraná, o con Chile por temas de fronteras, y suponiendo que ante tal conflicto, no lo quisiera Dios, el Departamento de Estado se alineara contra la Argentina y decretara un boicot de uranio enriquecido… ¿No entraría en apagón toda la zona metropolitana y además el Litoral?

Ups.

Con un Sistema Interconectado Nacional tan escueto como el de aquella Argentina, de apenas 10.000 MWe instalados, no era imposible. Tales fueron los lineamientos (obviamente, no las palabras) de lo que Quihillalt le informó (vía Ornstein), a Onganía (vía Villegas). Los sistemas muy jerárquicos funcionan a sí.

Quihillalt le recordó además a Onganía que el problema con el Departamento de Estado no era presunto: empezaría a sola firma de contrato. Porque los EEUU, bajo los términos del entonces novísimo

Tratado de Tlatelolco, (Ornstein había discutido su texto «in situ») pedían salvaguardias “full scope” extensivas a todo laboratorio o fábrica nuclear argentinos preexistentes y futuros.

Te doy a mi hija como esposa, pero te llevás también a su madre. Y que sean felices…

Respecto de Tlatelolco, el consejo de Ornstein al gobierno había sido firmar y luego hacerse el gil y no ratificar ese tratado. Pero comprar una central estadounidense implicaba ratificar sí o sí y quedar pegado. Se abriría paso a décadas de intromisiones y conflictos diplomáticos innecesarios toda vez que la Argentina avanzara en algunos desarrollos duales pero irrenunciables: fabricar agua pesada, enriquecer uranio, o ambas cosas, y tal vez incluso reprocesar combustible “quemado”.

Son asuntos que un país con un programa nuclear independiente debe ir encarando, Excelencia, le dijo Quihillalt a Onganía, al menos de a una por vez, para blindarse contra extorsiones externas. Y además para bajar los costos de la electricidad nuclear, porque el uranio (incluso natural) no crece en los árboles.

La palabra “soberanía” todavía movía mucho el amperímetro: hasta los milicos más alineados con Washington –Onganía lo era en un grado que entonces pasaba por novedoso- defendían cierto grado de autonomía de sus “estados nación”, y hasta habían pergeñado el Plan Europa para no verse obligados a comprar chatarra descartada por el Pentágono. La doctrina noventista de «relaciones carnales» no era siquiera imaginable en aquellos locos años ’60, tan nacionalistas y llenos de países obstinados en ser países y no lugares.

Por otra parte, insistía Quihihillalt, en esas tecnologías duales Brasil estaba metido secretamente hasta las verijas, y no tan secretamente para el caso. ¿Cómo renunciar unilateralmente a ellas? Comprar centrales de uranio enriquecido era comprar el adiós a todos esos desarrollos y al «liderazgo regional» (un viejo asunto fundacional e inexplicable entre nuestros países, y un poco futbolero).

Lo de Brasil definió. ¿Liderazgo regional? Onganía terminó por carraspear que el uranio natural era la doctrina nacional en materia de centrales, punto. Con ello, goodbye General Electric y Westinghouse, opciones recomendadas por el entonces ministro de Economía,

Adalbert Krieger Vasena. Alguien se acababa de romper los dientes contra un intemperante estado dentro del estado argentino. Quiso sacarle un bife de lomo, pero aquella vaca sagrada, la CNEA, estaba cruda y dura.

Claramente, esos trucos sólo podía ejercerlos una agencia dependiente de forma directa del Poder Ejecutivo y con su propia usina de pensamiento (vamos, Sábato). Si se compara aquella situación natural que supo tener la CNEA con la post-menemista… A no desesperar, ya revertiremos aquellas pavadas.

Es evidente que los muchos que se rompieron los dientes tratando de morderla, decidieron: “Si no podés matar una vaca sagrada, enterrala”. A lo cual procedieron durante décadas, y no terminan. Pero me estoy adelantando demasiado.

“Jorjón”, sus 12 apóstoles y Canadá

En 1967, descartado el uranio enriquecido, se cayeron 14 de las 17 ofertas recibidas por la Argentina. Fuera de Francia, que se autoexcluyó tras pedirnos un ojo de la cara, sólo se salvaba al parecer el único país alguna experiencia real de centrales PHWR, un rediseño de las PWR para funcionar con uranio natural y agua pesada: Canadá.

Los otros dos países con algo que decir en uranio natural eran Alemania, con casi cero kilometraje en la materia (un reactorcito de 47 MWe,

el MFZR en Karlsruhe), y “la douce France”.

Alemania Occidental en aquel año todavía era un inmigrante reciente en el mundo nuclear. Aún no tenía en línea ni siquiera una PWR común, de enriquecido y agua liviana. La verdad es que la empresa KWU, entonces independiente de Siemens, se vino aquí en plan caradura, y porque tenía bocha de simpatizantes dentro de CNEA, empezando por

Jorge Cosentino. Constructor del RA-3 de Ezeiza, Cosentino fue un ingeniero nuclear y organizador de la gran siete, algo admitido por todos sus muchos rivales.

A Quihillalt le gustaba no poco la tecnología francesa de uranio natural, extrañas plantas llamadas

UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), refrigeradas a helio y moderadas con grafito, algo parecidas a las viejas

Magnox inglesas, que siempre fueron un desastre en materia de seguridad y no hablemos de disponibilidad.

Tras haberse peleado a tiros con medio mundo árabe (y perdido, ver Egipto, ver Argelia), los franceses habían decidido: “No tenemos petróleo pero sí ingenio”, lo cual es estrictamente verdad. De modo que estaban tratando de nuclearizar su red eléctrica a “velocidad warp” (y lo lograron como ningún otro país).

Por lo demás, en estos pagos criollos y con el Plan Europa como bandera, eran épocas de comprar fierros franceses: la Fuerza Aérea, por ejemplo, se había equipado con los excelentes cazas Mirage III a partir de 1965. Francia siempre fue un berretín cultural y tecnológico en la Argentina, algo así como «el país a imitar» (hasta los ’90 al menos). De modo que los «enfants de la Patrie» los invitamos, y licitaron.

Pero inesperadamente Madame La République –presionada por los EEUU- retiró su oferta nuclear a la Argentina. Nous nous tirons d’affaire, desolés, nos amis les gauchos. Au revoir! Oh, la la!

Ornstein, que a su visión nuclear añadía la naval, creía que los EEUU, ante lo que veían como una intromisión francesa excesiva en Argentina, «their own backyard» según su famoso Destino Manifiesto, amenazaron a Francia con algo que los asustó en serio. Si seguían ofrenciendo centrales a la Argentina, no le cederían la tecnología de Westinghouse para construir los motores nucleares de los futuros submarinos misilísticos franceses de la

FOST (Force Oceánique Stratégique).

Para Ornstein fue un «blessing in disguise», un golpe de suerte nada evidente en su momento, que Francia se fuera «avec du bon vent»: tras construir 9 unidades UNGG, el

Commisariat de l’Énergie Atomique (CEA) y la empresa Electricité de France (EDF) abandonaron totalmente aquella ingeniería. Y lo hicieron porque era un desastre de seguridad, entre otras cosas, certifica nuestra referencia mundial en seguridad nuclear y radioprotección, el ing.

Abel González.

Tras descartarla, Francia pagó las patentes, hizo su propia versión del PWR de Westinghouse con una potencia de 900 MW y les salió joya. Difícilmente les podía salir mal, ya que estaban haciendo reactores PWR para sus portaaviones y submarinos, je.

Ese diseño luego lo estandarizaron, lo produjeron en serie, y con él fabricaron hasta el 81% de la electricidad francesa, y hasta fines de siglo se volvieron el más poderoso oferente de centrales del mundo. Pero la oferta que nos habían hecho de sus UNGG en 1967 era muy cara, y de haberles comprado una, esa máquina nos habría dejado en una vía tecnológicamente muerta. Además de clavarte con una central insegura y de baja disponibilidad, andá a conseguir componentes y repuestos, después…

Curiosamente, por la fuerza ciega de las cosas, eso mismo a la larga nos terminaría pasando con los alemanes, aparentemente tan ordenados, lógicos y previsibles. Nos largarían duros con máquinas de una tecnología que no tiene nadie más en el planeta, y ellos se harían recontra-ecologistas, terminarían vendiendo la KWU y clausurando prematuramente todas las centrales nucleares de su país, salvo tres.

En revancha, se transformarían en los principales quemadores de carbón de la UE, siempre de puro ecologistas. Pero todo aquello estaba muy en el futuro, con comienzo oficial en 1990. En 1967 ese porvenir eco-santurrón, tiznado e idiota no se podía prever.

La definición de un módulo de más o menos 350 MW había matado en el huevo algo que, según el

Dr. Carlos Aráoz, uno de

“los Doce Apóstoles de Sabato”, habría sido la primera opción del Jorjón en un mundo ideal y libre de presiones externas: una centralita piloto minúscula, de 25 o 50 MW, de tubos de presión parecida a las canadienses, pero con diseño 100% nacional y componentes locales, salvo el agua pesada. Empezar despacio, desde abajo, con industria propia y sin ataduras externas. Y desde ahí, ir escalando.

Aceptando que el mundo nunca es ideal, Sabato se disciplinaba a la decisión de Illia y aceptaba comprar un fierro importado, pero entendía el negocio nuclear de otro modo: vender tecnología, no electricidad. Le importaba mucho más la formación paulatina de recursos humanos y de una industria nuclear privada nacional construida de a poco que el tener muchos megavatios nucleares de un saque, o “primerear” a Brasil con en la inauguración de una planta nucleoeléctrica. El Jorjón, muerto joven y en 1983, sigue siendo un tipo tan avanzado que todavía no se lo entiende del todo.

Incluso dentro de la CNEA. Nadie es profeta en su tierra.

Pensamiento apostólico

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez

IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

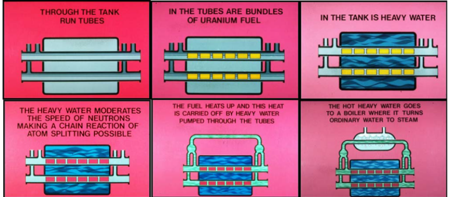

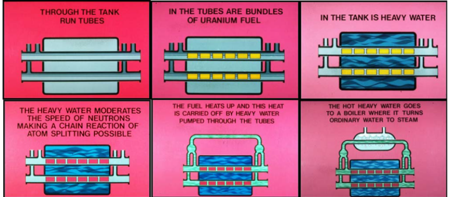

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad.

Se fueron literalmente a los caños.

La

Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

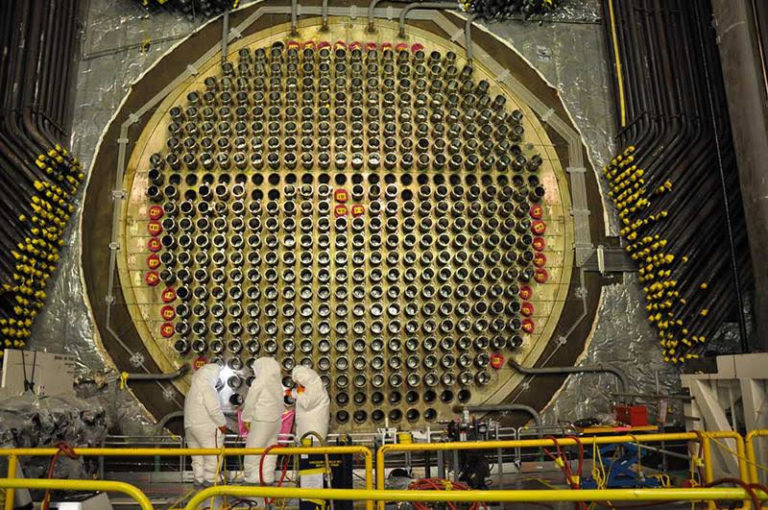

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán.

Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el

“Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor

.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad

estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La

ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en

Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida.

Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente.

Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento.

Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el

TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical

José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la

AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el

COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India,

Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con

«Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.

Daniel E. Arias

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad. Se fueron literalmente a los caños.

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad. Se fueron literalmente a los caños.

La Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán. Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el “Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida. Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente. Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento. Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India, Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con «Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.

La Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán. Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el “Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida. Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente. Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento. Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India, Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con «Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.

La GE-Mk1 era una BWR, central de agua hirviente particularmente afrentosa, por un diseño inseguro del que ya hablé de sobra. Aunque no parezca, no quiero aburrir.

Pero aquí en Argentina, con su dura política de radioprotección, la “boiling” (la “b” de las BWR) era mala palabra. ¿Turbinas accionadas directamente por vapor proveniente del núcleo, y por ende contaminadas con nitrógeno-16? ¡Fuera con esa carpeta!

El nitrógeno 16 se forma por la absorción de neutrones en el núcleo de la central del nitrógeno 14 atmosférico, no radioactivo, que forma el 80% de la masa atmosférica y por ende también está normalmente disuelto en el agua. El nitrógeno 16 no es un contaminante persistente: su vida media anda por los 7 minutos. Eso sí, emite radiación gamma, muy penetrante, y no hay turbinas que no tengan pequeños escapes de vapor. Por eso, en una central así el edificio de la turbina debe estar vacío de personal si la máquina está en línea.

Además, la GE-Mk1 tenía un recipiente de presión demasiado delgado, hecho para resistir 60 atmósferas, y un edificio de contención demasiado estrecho para la potencia térmica del núcleo. Si los sistemas pasivos de seguridad eran malos, los activos no eran mejores: para garantizar el enfriamiento del núcleo en caso de apagón eléctrico, una única centralita diésel. Y si ésta se rompía, un banco de baterías con 12 horas de “jugo”. Y todo en el nivel más bajo e inundable de la central.

Ese combo de berretadas de diseño probó ser muy destructivo 44 años más tarde en un país que compró a ojos cerrados el GE-Mk1. Ese país era Japón, y la decisión probó ser mala exactamente en 4 de las 6 centrales del complejo nuclear de Fukushima, a las 15:41, cuando entró el tsunami en las centrales, ya en apagón eléctrico por la caída de las líneas de alta tensión provocada por el terremoto, ocurrido 11 minutos antes. El tren de olas inundó los generadores. Las unidades 5 y 6 por suerte estaban en parada de mantenimiento, vacías de combustibles.

Pero en 1967 y a sola vista de la presentación, la respuesta de los expertos de radioprotección de la CNEA, cuya “alma mater” era el Dr. Dan Beninson, fue: “Back off!!”

¿Qué sigue?

La GE-Mk1 era una BWR, central de agua hirviente particularmente afrentosa, por un diseño inseguro del que ya hablé de sobra. Aunque no parezca, no quiero aburrir.

Pero aquí en Argentina, con su dura política de radioprotección, la “boiling” (la “b” de las BWR) era mala palabra. ¿Turbinas accionadas directamente por vapor proveniente del núcleo, y por ende contaminadas con nitrógeno-16? ¡Fuera con esa carpeta!

El nitrógeno 16 se forma por la absorción de neutrones en el núcleo de la central del nitrógeno 14 atmosférico, no radioactivo, que forma el 80% de la masa atmosférica y por ende también está normalmente disuelto en el agua. El nitrógeno 16 no es un contaminante persistente: su vida media anda por los 7 minutos. Eso sí, emite radiación gamma, muy penetrante, y no hay turbinas que no tengan pequeños escapes de vapor. Por eso, en una central así el edificio de la turbina debe estar vacío de personal si la máquina está en línea.

Además, la GE-Mk1 tenía un recipiente de presión demasiado delgado, hecho para resistir 60 atmósferas, y un edificio de contención demasiado estrecho para la potencia térmica del núcleo. Si los sistemas pasivos de seguridad eran malos, los activos no eran mejores: para garantizar el enfriamiento del núcleo en caso de apagón eléctrico, una única centralita diésel. Y si ésta se rompía, un banco de baterías con 12 horas de “jugo”. Y todo en el nivel más bajo e inundable de la central.

Ese combo de berretadas de diseño probó ser muy destructivo 44 años más tarde en un país que compró a ojos cerrados el GE-Mk1. Ese país era Japón, y la decisión probó ser mala exactamente en 4 de las 6 centrales del complejo nuclear de Fukushima, a las 15:41, cuando entró el tsunami en las centrales, ya en apagón eléctrico por la caída de las líneas de alta tensión provocada por el terremoto, ocurrido 11 minutos antes. El tren de olas inundó los generadores. Las unidades 5 y 6 por suerte estaban en parada de mantenimiento, vacías de combustibles.

Pero en 1967 y a sola vista de la presentación, la respuesta de los expertos de radioprotección de la CNEA, cuya “alma mater” era el Dr. Dan Beninson, fue: “Back off!!”

¿Qué sigue?

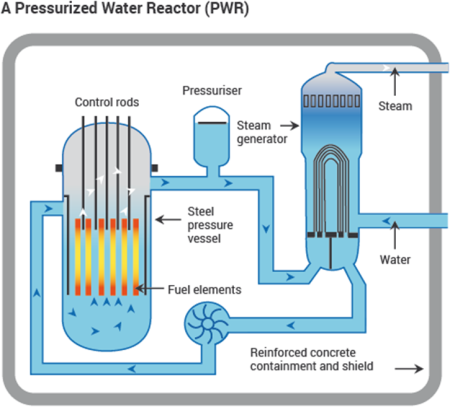

La Westinghouse tenía mejores chances: ofrecían un PWR más que decente, aunque los brasileños discreparían con esto. Este diseño básico fue licenciado o copiado por decenas de otras empresas, y sigue siendo la central nuclear de gran módulo más común en el planeta: toda PWR que Ud. vea no es una Westinghouse, pero sí una derivación de la misma, en general bajo licencia.

Sí, OK, es una adaptación a uso civil de los motores de los primeros submarinos nucleares, pero como ícono industrial civil, la PWR ya atravesó tres generaciones con sucesivas mejoras: las que se venden hoy son llamadas “generación III +”. El PWR es como el Volkswagen escarabajo o el Boeing 747: 60 años de mejoras no han cambiado mucho el diseño base, porque de movida fue bueno y admitía muchas actualizaciones.

Arriba, un esquema hiper-simplificado de un PWR suministrado por la World Nuclear Association: el recipiente de presión, una enorme pieza de aleación de acero forjado resistente a neutrones, alberga el núcleo, formado por centenares de elementos combustibles, vainas de circaloy llenas de pastillas cerámicas de uranio enriquecido entre el 3,5 y el 6%.

El uranio entra en fisión nuclear, regulada por las barras de control, que al calarse dentro del núcleo, absorben excesos de neutrones y reactividad, y al retirarse, “lo polentean”. El calor del núcleo es disipado por una feroz corriente de agua liviana presurizada que viene desde la bomba. Entra al núcleo desde abajo, con un caudal de decenas de miles de toneladas/hora. Es como un río Paraná, pero vertical y fluyendo contra gravedad. Al salir del núcleo, la temperatura del agua puede estar cerca de los 350º C, pero no hierve porque la totalidad del circuito primario, de componentes muy robustos, está presurizado a casi 150 atmósferas.

Sí, el recipiente de presión de una PWR, para bancarse esa paliza agravada por un bombardeo constante de neutrones, es forzosamente más fuerte que el de una BWR, que resiste 60 atmósferas.

Aunque Ud. no lo crea, una atmósfera de suyo es bastante presión: 1,017 kg. por cm2. Ud. no le da bola porque vive a esa presión y se ejerce sobre Ud. desde todas las direcciones. Pero descienda 10 metros en el agua, y ya son dos atmósferas, y sus oídos duelen. Un submarino a 600 metros trata de no ser aplastado por más de 60 atmósferas que comprimen su casco. Un batiscafo a 1500 metros se banca 150 atmósferas que quieren “implotarlo”.

Bien, eso es lo que soporta un recipiente de presión, pero en sentido inverso, porque el agua quiere reventarlo y salir. Para más inri, todos los caños del sistema primario tienen que durar 30 o 60 años a esa presión de pesadilla.

En el generador de vapor, el agua del primario cede su calor al agua del circuito secundario, que pasa instantáneamente a estado gaseoso. El vapor seco y de alta energía del secundario mueve la turbina. Salvo eventuales pinchaduras de los tubos del recipiente de vapor, el agua del primario jamás se mezcla con la del secundario, de modo que la turbina es radiológicamente “fría”. Y esa es otra gran diferencia con una BWR.

En las PWR hay dos circuitos de enfriamiento enlazados en serie a través de un generador de vapor. Cada conjunto es un «loop», en la jerga. Y dado que las turbinas sólo usan vapor limpio de nitrógeno-16 del secundario, puede haber gente en el edificio de turbinas 24×7 con la máquina en operaciones. Aclaración: por seguridad, los loops de enfriamiento suelen ser varios, tantos como los generadores de vapor. En Embalse, Córdoba, son 4 loops y 4 generadores de vapor. Y si se rompen 3, alcanza con uno para refrigerar el núcleo.

La Westinghouse tenía mejores chances: ofrecían un PWR más que decente, aunque los brasileños discreparían con esto. Este diseño básico fue licenciado o copiado por decenas de otras empresas, y sigue siendo la central nuclear de gran módulo más común en el planeta: toda PWR que Ud. vea no es una Westinghouse, pero sí una derivación de la misma, en general bajo licencia.

Sí, OK, es una adaptación a uso civil de los motores de los primeros submarinos nucleares, pero como ícono industrial civil, la PWR ya atravesó tres generaciones con sucesivas mejoras: las que se venden hoy son llamadas “generación III +”. El PWR es como el Volkswagen escarabajo o el Boeing 747: 60 años de mejoras no han cambiado mucho el diseño base, porque de movida fue bueno y admitía muchas actualizaciones.

Arriba, un esquema hiper-simplificado de un PWR suministrado por la World Nuclear Association: el recipiente de presión, una enorme pieza de aleación de acero forjado resistente a neutrones, alberga el núcleo, formado por centenares de elementos combustibles, vainas de circaloy llenas de pastillas cerámicas de uranio enriquecido entre el 3,5 y el 6%.

El uranio entra en fisión nuclear, regulada por las barras de control, que al calarse dentro del núcleo, absorben excesos de neutrones y reactividad, y al retirarse, “lo polentean”. El calor del núcleo es disipado por una feroz corriente de agua liviana presurizada que viene desde la bomba. Entra al núcleo desde abajo, con un caudal de decenas de miles de toneladas/hora. Es como un río Paraná, pero vertical y fluyendo contra gravedad. Al salir del núcleo, la temperatura del agua puede estar cerca de los 350º C, pero no hierve porque la totalidad del circuito primario, de componentes muy robustos, está presurizado a casi 150 atmósferas.

Sí, el recipiente de presión de una PWR, para bancarse esa paliza agravada por un bombardeo constante de neutrones, es forzosamente más fuerte que el de una BWR, que resiste 60 atmósferas.

Aunque Ud. no lo crea, una atmósfera de suyo es bastante presión: 1,017 kg. por cm2. Ud. no le da bola porque vive a esa presión y se ejerce sobre Ud. desde todas las direcciones. Pero descienda 10 metros en el agua, y ya son dos atmósferas, y sus oídos duelen. Un submarino a 600 metros trata de no ser aplastado por más de 60 atmósferas que comprimen su casco. Un batiscafo a 1500 metros se banca 150 atmósferas que quieren “implotarlo”.

Bien, eso es lo que soporta un recipiente de presión, pero en sentido inverso, porque el agua quiere reventarlo y salir. Para más inri, todos los caños del sistema primario tienen que durar 30 o 60 años a esa presión de pesadilla.

En el generador de vapor, el agua del primario cede su calor al agua del circuito secundario, que pasa instantáneamente a estado gaseoso. El vapor seco y de alta energía del secundario mueve la turbina. Salvo eventuales pinchaduras de los tubos del recipiente de vapor, el agua del primario jamás se mezcla con la del secundario, de modo que la turbina es radiológicamente “fría”. Y esa es otra gran diferencia con una BWR.

En las PWR hay dos circuitos de enfriamiento enlazados en serie a través de un generador de vapor. Cada conjunto es un «loop», en la jerga. Y dado que las turbinas sólo usan vapor limpio de nitrógeno-16 del secundario, puede haber gente en el edificio de turbinas 24×7 con la máquina en operaciones. Aclaración: por seguridad, los loops de enfriamiento suelen ser varios, tantos como los generadores de vapor. En Embalse, Córdoba, son 4 loops y 4 generadores de vapor. Y si se rompen 3, alcanza con uno para refrigerar el núcleo.

No son submarinos enanos. Son los nuevos generadores de vapor de Embalse fabricados en IMPSA, que remplazan a los canadienses originales y le darán 30 años más de vida útil. Una central tipo BWR no necesita de estas piezas… pero tiene otras contras (ver Fukushima).

En las PWR grandes, el primario puede tener hasta 6 loops cuyos caños salen del recipiente de vapor como los brazos de una estrella de mar, y cada loop tiene su generador de vapor, la pieza más titánica y cara del sistema… después del recipiente de presión.

Hoy derivan del diseño PWR de Westinghouse 277 de las 439 NPPs operativas en el mundo. Algunas cumplieron su primera vida útil, cambiaron de generadores de vapor e instrumentación, y se re-licenciaron para 20 o 30 años más. Otras se decomisionaron. Las que ahora entran en línea en estos días, “muy pisteadas” en seguridad pasiva y activa, directamente se diseñaron para una primera vida útil ya no de 30 sino de 60 años. Y ya se habla de centrales diseñadas para durar 100 años, a través de sucesivos «revampings» y re-licenciamientos.

La cuestión es que las ofertas americanas, tanto la mala como las buenas, no nos gustaron. ¿Por qué?

El no tan loco berretín del uranio natural

Las dos grandes diferencias entre estas PWR y Atucha I, Atucha II, Embalse y Atucha III es que nuestras centrales usan uranio natural, lo que impone que el líquido que las refrigera y “modera” sea agua pesada, D20, dos átomos de deuterio y uno de oxígeno. Con agua liviana sencillamente no llegarían a “ponerse críticas”, es decir iniciar una reacción nuclear sostenida. De ahí que a las Atuchas y a Embalse se las catalogue como PHWR, con la “H” por “heavy”.

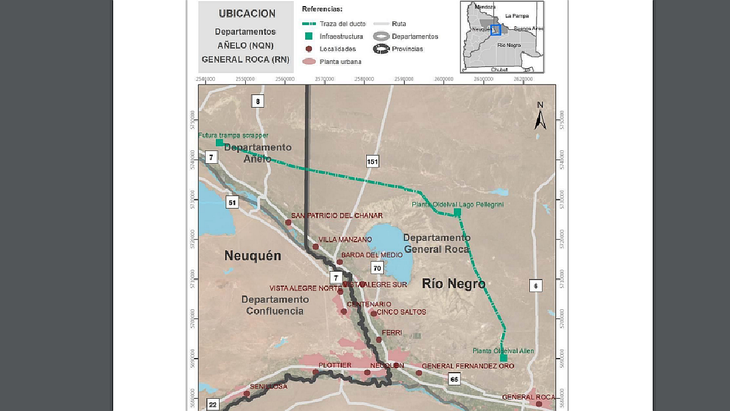

Por tener dos deuterios en lugar de dos hidrógenos, 1 litro de agua pesada excede el kilogramo reglamentario para el agua común en 107 gramos. Pero aunque revisando la boleta con que lo acaba de matar AySA Ud. no lo crea, el agua pesada es mucho más “heavy” que la de su casa por el costo: U$ 600 dólares el litro en las plantas de producción más eficientes. Como la que teníamos, la famosa PIAP de Arroyito, Neuquén, envidia de todo país con centrales CANDÚ hasta que la cerraron dos gobiernos: primero el de Carlos Menem, y luego de reabierta, el gobierno de Mauricio Macri. Con semejantes enemigos, uno ya le tiene simpatía.

Porque créase o no, somos -éramos, podríamos ser- el mayor productor de agua pesada del mundo: la planta de Arroyito, Neuquén, operada por la provincial ENSI, puede producir 180 toneladas/año, teóricamente 200 (pero nunca llegó a tanto). Fabricar la carga completa de moderador y refrigerante de una central mediana como Embalse (457 toneladas de D20) toma más de 2 años y 3 meses de trabajo.

El uranio natural es un combustible con apenas un 0,711% de isótopo 235, y un 99,289% del isótopo 238. El único físil es el primero, el 235. Esto implica decir que lo que “queman” las centrales argentinas es bastante pobre, como combustible: además de agua pesada para darle neutrones y bríos a la fisión, se requiere de núcleos de central de tamaño enorme para generar una masa crítica.

Y los núcleos descomunales, en el caso de la rara tecnología alemana, deben encerrarse en recipientes de presión inmensos: el de la pequeña Atucha I, originalmente de 320 MW, tiene las mismas dimensiones que el de una PWR francesa de uranio enriquecido de 1450 MW, como Flamanville-3, y pesa 470 toneladas. Son 20 toneladas más que el de esa central francesa, Flamanville-3, que por diseño, es 4 veces y media más poderosa que Atucha, esa robusta miniatura que le compramos en 1967 a Alemania.

Para más datos, en el fondo del recipiente de Atucha I cabría sin problemas un Torino 380 W, por dar un ejemplo “de época”, con medio metro de despeje entre los paragolpes y las paredes de acero. Por supuesto, está prohibido estacionar allí. Ni siquiera Torinos, pese a su encanto vintage.

A las contras del agua pesada y el costo de un recipiente de presión titánico en una central considerada mediana-chica en 1967, hay que añadir otro pasivo: una eficiencia de quemado de 7500 MW/día/tonelada de combustible, que con un retoque de un 0,1% adicional de uranio 235 la CNEA logró elevar a 12.000 MW/día/tonelada.

Las tasas de quemado de una central de uranio enriquecido triplican e incluso cuatriplican esa cifra, pero si el propietario no tiene capacidad doméstica de enriquecimiento, está sujeto a todo tipo de chantajes diplomáticos por parte de los tres grandes proveedores monopólicos. Te declaran boicot y te dejan en apagón, ¿qué tal?

Por eso en 1967 elegimos todas asumir esas tres contras: fabricar agua pesada, un recipiente de presión desmesurado y baja eficiencia de quemado, porque las opciones eran todas peores. En 1978, cuando los EEUU nos declararon boicot de uranio enriquecido por habernos atrevido a vender los reactores RP-0 y RP-10 en Perú («Their own backyard!»), Atucha I ni se enteró.

El uranio enriquecido para nosotros sigue siendo un riesgo, no tecnológico ni de seguridad, entiéndase bien. Pero sí económico y diplomático. En 1967 y todavía hoy, hay dos escuelas de pensamiento que dividen la CNEA: los sabatianos de «lo hacemos todo aquí» y los cosentinianos de «compramos la transferencia de tecnología». En cargada, alguna vez los llamé «coneanos del Norte y coneanos del Sur», sin aclarar quién era qué.

Lo cierto es que los coneanos pensaron unánimemente que había que independizarse como fuera de las PWR para no seguir el rumbo nuclear pasivo, poco industrialista y comprador de México, o de España. ¡Y eso en épocas de Onganía! ¡Con Adalbert Krieger Vasena de Ministro de Economía, que quería una GE-Mk1 y era una preanunciación de Martínez de Hoz y de Cavallo! ¡Y ganaron los «coneanos», Onganía les hizo caso! ¿No le digo que la CNEA siempre fue un planeta aparte?

Hemos pagado un alto precio por tan alto corte de manga al tío de marras, un tal Sam.

No se pierda la apasionante historia.

No son submarinos enanos. Son los nuevos generadores de vapor de Embalse fabricados en IMPSA, que remplazan a los canadienses originales y le darán 30 años más de vida útil. Una central tipo BWR no necesita de estas piezas… pero tiene otras contras (ver Fukushima).

En las PWR grandes, el primario puede tener hasta 6 loops cuyos caños salen del recipiente de vapor como los brazos de una estrella de mar, y cada loop tiene su generador de vapor, la pieza más titánica y cara del sistema… después del recipiente de presión.

Hoy derivan del diseño PWR de Westinghouse 277 de las 439 NPPs operativas en el mundo. Algunas cumplieron su primera vida útil, cambiaron de generadores de vapor e instrumentación, y se re-licenciaron para 20 o 30 años más. Otras se decomisionaron. Las que ahora entran en línea en estos días, “muy pisteadas” en seguridad pasiva y activa, directamente se diseñaron para una primera vida útil ya no de 30 sino de 60 años. Y ya se habla de centrales diseñadas para durar 100 años, a través de sucesivos «revampings» y re-licenciamientos.

La cuestión es que las ofertas americanas, tanto la mala como las buenas, no nos gustaron. ¿Por qué?

El no tan loco berretín del uranio natural

Las dos grandes diferencias entre estas PWR y Atucha I, Atucha II, Embalse y Atucha III es que nuestras centrales usan uranio natural, lo que impone que el líquido que las refrigera y “modera” sea agua pesada, D20, dos átomos de deuterio y uno de oxígeno. Con agua liviana sencillamente no llegarían a “ponerse críticas”, es decir iniciar una reacción nuclear sostenida. De ahí que a las Atuchas y a Embalse se las catalogue como PHWR, con la “H” por “heavy”.

Por tener dos deuterios en lugar de dos hidrógenos, 1 litro de agua pesada excede el kilogramo reglamentario para el agua común en 107 gramos. Pero aunque revisando la boleta con que lo acaba de matar AySA Ud. no lo crea, el agua pesada es mucho más “heavy” que la de su casa por el costo: U$ 600 dólares el litro en las plantas de producción más eficientes. Como la que teníamos, la famosa PIAP de Arroyito, Neuquén, envidia de todo país con centrales CANDÚ hasta que la cerraron dos gobiernos: primero el de Carlos Menem, y luego de reabierta, el gobierno de Mauricio Macri. Con semejantes enemigos, uno ya le tiene simpatía.

Porque créase o no, somos -éramos, podríamos ser- el mayor productor de agua pesada del mundo: la planta de Arroyito, Neuquén, operada por la provincial ENSI, puede producir 180 toneladas/año, teóricamente 200 (pero nunca llegó a tanto). Fabricar la carga completa de moderador y refrigerante de una central mediana como Embalse (457 toneladas de D20) toma más de 2 años y 3 meses de trabajo.

El uranio natural es un combustible con apenas un 0,711% de isótopo 235, y un 99,289% del isótopo 238. El único físil es el primero, el 235. Esto implica decir que lo que “queman” las centrales argentinas es bastante pobre, como combustible: además de agua pesada para darle neutrones y bríos a la fisión, se requiere de núcleos de central de tamaño enorme para generar una masa crítica.

Y los núcleos descomunales, en el caso de la rara tecnología alemana, deben encerrarse en recipientes de presión inmensos: el de la pequeña Atucha I, originalmente de 320 MW, tiene las mismas dimensiones que el de una PWR francesa de uranio enriquecido de 1450 MW, como Flamanville-3, y pesa 470 toneladas. Son 20 toneladas más que el de esa central francesa, Flamanville-3, que por diseño, es 4 veces y media más poderosa que Atucha, esa robusta miniatura que le compramos en 1967 a Alemania.

Para más datos, en el fondo del recipiente de Atucha I cabría sin problemas un Torino 380 W, por dar un ejemplo “de época”, con medio metro de despeje entre los paragolpes y las paredes de acero. Por supuesto, está prohibido estacionar allí. Ni siquiera Torinos, pese a su encanto vintage.

A las contras del agua pesada y el costo de un recipiente de presión titánico en una central considerada mediana-chica en 1967, hay que añadir otro pasivo: una eficiencia de quemado de 7500 MW/día/tonelada de combustible, que con un retoque de un 0,1% adicional de uranio 235 la CNEA logró elevar a 12.000 MW/día/tonelada.

Las tasas de quemado de una central de uranio enriquecido triplican e incluso cuatriplican esa cifra, pero si el propietario no tiene capacidad doméstica de enriquecimiento, está sujeto a todo tipo de chantajes diplomáticos por parte de los tres grandes proveedores monopólicos. Te declaran boicot y te dejan en apagón, ¿qué tal?

Por eso en 1967 elegimos todas asumir esas tres contras: fabricar agua pesada, un recipiente de presión desmesurado y baja eficiencia de quemado, porque las opciones eran todas peores. En 1978, cuando los EEUU nos declararon boicot de uranio enriquecido por habernos atrevido a vender los reactores RP-0 y RP-10 en Perú («Their own backyard!»), Atucha I ni se enteró.

El uranio enriquecido para nosotros sigue siendo un riesgo, no tecnológico ni de seguridad, entiéndase bien. Pero sí económico y diplomático. En 1967 y todavía hoy, hay dos escuelas de pensamiento que dividen la CNEA: los sabatianos de «lo hacemos todo aquí» y los cosentinianos de «compramos la transferencia de tecnología». En cargada, alguna vez los llamé «coneanos del Norte y coneanos del Sur», sin aclarar quién era qué.

Lo cierto es que los coneanos pensaron unánimemente que había que independizarse como fuera de las PWR para no seguir el rumbo nuclear pasivo, poco industrialista y comprador de México, o de España. ¡Y eso en épocas de Onganía! ¡Con Adalbert Krieger Vasena de Ministro de Economía, que quería una GE-Mk1 y era una preanunciación de Martínez de Hoz y de Cavallo! ¡Y ganaron los «coneanos», Onganía les hizo caso! ¿No le digo que la CNEA siempre fue un planeta aparte?

Hemos pagado un alto precio por tan alto corte de manga al tío de marras, un tal Sam.

No se pierda la apasionante historia.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RHTAW7LVSVF6JBTGTVMYF3L3TU.jpg)

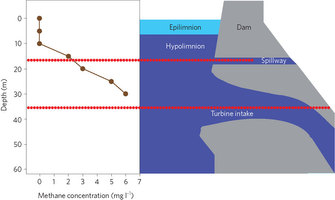

Turbinando o vertiendo agua podrida del hipolimnio lacustre, algunas represas amazónicas generan tantos gases invernadero por megavatio/hora como las centrales térmicas de carbón.

Los embalses en zona tropical y fértil tienen un “epilimnio” superficial de agua bien oxigenada, y un “hipolimnio” profundo de agua pobre en oxígeno y saturada de “gases invernadero” disueltos, creados por la putrefacción de materia orgánica. Los gases se evaporan de la superficie del lago, pero las turbinas y vertederos los ventean desde las turbulentas corrientes generadas aguas abajo del cerramiento.

Hasta 1980 se creía, ingenuamente, que la hidroelectricidad era la respuesta contra el recalentamiento global. Haceme reír. Estudios posteriores mostraron que en los trópicos y subtrópicos, los lagos y el agua turbinada emiten cuatro de los seis llamados “gases invernadero” principales: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y sulfuro de hidrógeno, productos de la putrefacción vegetal. Las emisiones sin embargo varían con cada lago hidroeléctrico, su latitud, su temperatura, su fotosíntesis y su profundidad, porque no hay dos iguales.

En líneas generales, los de baja densidad energética llegan a emitir más toneladas anuales de carbono por megavatio/hora producido que las peores plantas termoeléctricas: las de carbón. Los mejores lagos parecen ser los de alta densidad energética, y emiten –según estudios de Luiz Pinguelli Rosa– menos toneladas/kw/h que las mejores plantas térmicas, que son las de ciclos combinados que queman gas natural.

Lo cierto es que el verso de la hidroelectricidad con cero impacto invernadero no se sostiene, al menos en países calientes. Pero el venteo de tales gases no ocasiona ningún problema local: agrava uno planetario. Es una “externalidad”. Mientras Pakistán, Vanuatu, Holanda y Bangla Desh no le reclamen nada a Brasil por sus inundaciones cada vez peores, todo bien.

Los impactos sociales y políticos locales son más trágicos, de pago al contado, y muy “in situ”. A través de corporaciones mixtas (Norte Energia) en que se mezcla dinero del BANDES con constructoras privadas, el estado federal vuelve a financiar como en épocas militares la expulsión, generalmente con alguna masacre de indígenas de poca difusión, en favor de las empresas y sus represas, «el progreso».

Lo que se pierde, además de recursos biológicos y bosque, es el “ethos” mismo de la república, especialmente cuando el PT, el partido de los pobres urbanos, termina haciendo las mismas perradas que el general Emilio Garrastazú-Médici en sus “limpiezas étnicas” del Amazonas, allá a comienzos de los ’70, pero a una escala mayor. La Constitución de 1988, que le da ciudadanía plena y propiedad de sus tierras a los indios se disuelve en fuego, humo, tumbas clandestinas y pasadas de topadora.

En 2010, con pleno acuerdo del PT y la oposición –pero no del PV- se aprobó Belo Monte, construida a velocidad “warp” en más o menos 1/3 del tiempo que tomaron las dos primeras “Angras”, porque había que ir más rápido que los recursos de amparo.

El asunto nunca llegará a la Suprema Corte: con una decisión express de la Abogacía General de la Unión, el Poder Judicial desechó de un saque más de 20 acciones interpuestas por el Ministerio Público Federal. Lo hizo con un rarísimo instrumento legal llamado “suspensión de seguridad”: en síntesis, se construye primero, y después se litiga a ver si se construye. Sic.

Pese a su pragmatismo, por su historia y su origen, Marina Silva dio el portazo antes en el PT. Y no le fue mal con el Partido Verde, o más bien viceversa. Hace poco, Silva adoptó algunas ideas muy “piantavotos” en la base urbana progre: se hizo pentecostal, ergo antiaborto en materia de derechos femeninos, y de yapa creacionista en materia educativa.

Y aún con tales mochilas milicoides en su programa, en las elecciones presidenciales de 2010, ya como rival de Roussef, Silva sacó el 19,3% de los votos. En 2014, con 21%, quedó sólo 7 puntos abajo que la infortunada ganadora, Dilma, y bien por encima del olvidable Aecio Neves. Si había ballotage, quizás Silva ganaba. El “trabalhismo”, muy distributivo pero también espantosamente “friendly” con las constructoras, logró hacer enemigos profundos de aliados naturales, y la Silva transformó al PV en una fuerza nacional, multiclasista, con despliegue territorial… y golpista.

Las 14 turbinas Francis de Belo Monte (4 son de Pescarmona) giran desde marzo de este año, y el lago irá creciendo hasta que sepulte 668 km2 de selva amazónica: tiene 4,2 veces la extensión del de Yacyretá.

Por el lado malo… hubo que “remocionar” (eufemismo casi novedoso) a 40.000 pescadores-cazadores-recolectores Xingú y Kayapó, hasta 2010 alimentariamente autónomos, y hoy despojados de sus ríos, selvas y aldeas porque todo se lo va tragando el lago. Ya son IDS hacinados en campamentos, desconcertados padres de una próxima ola de “favelados” urbanos, aunque a algunos los mataron porque se resistieron.

El 4% de estos IDS recibió otra casa, que a diferencia de la que tenían junto al río viene sin profesión ni pertenencia a una sociedad organizada. Al 96% restante le dieron bonos, algo de efectivo, o nada. “Eletricidade limpia”…

Las cuentas de si el Brasil industrial y urbano con esto gana o pierde plata son casi estúpidas. En ríos de llanura lo típico es que se genera poca electricidad, medida contra gastos y costos colosales. Los MW instalados en Belo Monte son 11.000, pero el “factor de carga” del Xingú es de sólo el 39%, por eso esos 3 a 4 meses de estiaje anual del rio en años normales. Así, la producción anual de Belo Monte equivale a la de 5000 MW nucleares con un factor de disponibilidad «setentoso» del 85%, como el que debió haber tenido Angra I (y no lo tuvo).

Curiosamente, Belo Monte genera tanta electricidad anual como la que entregaría lo que quedó sin hacerse del plan de 1975 del dictador Geisel. Sus 8 centrales alemanas SIEMENS habrían ocupado unas 800 hectáreas de tierras sin mayor valor etnológico, cultural o biológico. Eso es 835 veces menos superficie que la del lago de Belo Monte, cuando se termine de llenar.

OK, estoy haciendo trampa. Añadimos las superficies afectadas a minería y fábricas de combustibles típicas de todo programa de centrales atómicas de potencia. Y además, también las tierras que ocupará el repositorio de desechos nucleares “de alta”, cuando llegue el momento de hacerlo. Salvo en Finlandia, donde ya entraron en funciones dos repositorios geológicos “de alta” y “de media” en Olkiluoto, a profundidades de 500 y 250 metros en roca estable, en superficie esos siempre son usos conflictivos de la tierra, y lo serán aún más en Brasil, con su grieta antinucelar. Pero a la hora de sumar hectárea afectadas e impacto biológico REAL, son muchas menos de las del Brasil víctima de “la fiebre de las represas”.

Y a no confundirse: más allá de las truculencias de las “minorías intensas” como Greenpeace, el antinuclearismo descafeinado pero difuso e infuso en la sociedad brasileña tiene al menos uno de sus orígenes en el talón de Aquiles de casi todo programa nuclear: el sector minero de uranio, que es impresentable.

Pero atención a esto: no lo es por nuclear, sino por minero, por su impacto químico en tierras y napas. Las compañías mineras tienen en casi todos lados, salvo donde se las persigue y aprieta, la maldita costumbre de gestionar en forma precaria sus pasivos ambientales, sobre todo los diques de colas.