«Sin un cambio rotundo en los modos de producción, no se puede pensar en un mundo sin la bacteria salmonella»

Hoy los mercados de Argentina estan en Africa y Asia, mas que en Occidente

¿Desde dónde entran los dólares a Argentina? 8 de cada 10 dólares del comercio ingresan desde Países No Occidentales. Los 7 principales superávits de 2022 están en la región, Asia y África. Una tendencia que se afirma. Nueva era. pic.twitter.com/93LjwAvR2R

— Bernabé Malacalza (@bernabemmm) February 7, 2023

La opinión pública alemana, ahora a favor de la energía nuclear. Pero tarde…

Durante décadas, Alemania tuvo una relación de amor-odio con la energía nuclear. Hoy sigue con 3 centrales atómicas que producen el 6% de la electricidad del país, muy lejos de la década de 1990, cuando 19 centrales nucleares, mayormente construidas en los ’80, producían alrededor de un tercio de la electricidad del país.

Nadie hace entrar en la cuenta las 11 centrales soviéticas VVER, dos de ellas casi nuevas, que fueron cerradas por demasiado comunistas pero no por inseguras, y eso tras la desaparición de la RDA, Alemania Oriental para los que no la conocieron.Si a comienzos de los ’80 los alemanes (occidentales) se hubieran quedado de pronto sin gas ruso barato, para garantizarse potencia de base, disponible 24×7, no intermitente, no impredecible, ergo no renovable, habrían construido más centrales atómicas, punto.

Eran caras, pero en el balance de pagos, ni un «deutsche mark» habría salido del país: tenían una única marca, KWU-SIEMENS, máquinas buenas por disponibilidad y seguridad, y detrás algunos miles de empresas proveedoras locales. Los Verdes, como partido, todavía eran una banda aspiracional periférica descontenta con la OTAN. El poder les quedaba lejos.

El descalabro energético actual se remonta a 1998, cuando una nueva coalición de gobierno de Los Verdes y los socialdemócratas exigió cuadradamente el fin de la energía nuclear, objetivo fundacional de los Verdes. ¿Cuándo y cómo habían crecido de semejante modo?

Este partido había ganado raíces en los ’70 porque eran los únicos pacifistas. Hoy eso está más difunto que los faraones, Los Verdes quieren mandar tanques Leopard a Ucrania, pero trataré de ser cronológico.

Los ’70 fueron un período de gran despliegue de armas nucleares de EEUU sobre territorio alemán occidental. Cualquiera que viviera en cercanías de las 240 instalaciones militares yanquis en la RFA (República Federal) se sabía parado al lado de un blanco potencial de misiles nucleares soviéticos. Moscú, sin saberlo, los ayudaba.

En la visión moralizante y libre de ciencia del ecologismo más silvestre, lo nuclear era diabólico, no importa si en forma de bomba o de central de potencia. En ese brete, Los Verdes ganaron no pocos votos en municipios y länders, estados regionales.

Pero lo que condenó a Los Verdes a un éxito nacional inesperado para ellos mismos fue la catástrofe de la central soviética de Chernobyl. Moscú los seguía ayudando, sin proponérselo.

En el pánico europeo posterior, SIEMENS renunció de movida a armar una campaña educativa sobre la población, aunque tenían la plata, el prestigio y las razones. Y es que todas las centrales alemanas tipo PWR -incluídas las orientales- eran promedio 100 veces más caras en dólares por megavatio instalado que las 4 RBMK del complejo de Chernobyl, en una proporción de U$ 200 por kW instalado en las RBMK contra U$ 2000 en el caso de las PWR. Y la mitad de ese costo adicional en Alemania -en las dos Alemanias- estaba invertido en sistemas de seguridad pasivos resueltamente ausentes del diseño RBMK.

El RBMK fue una planta muy de crisis económica. Era de funcionamiento inherentemente inestable, muy reactiva, moderada con grafito (incendiable) y destripada de todo sistema de seguridad pasivo, como ser un recipiente de presión o al menos un edificio de contención robusto.

El Dr. Raúl Boix Amat, fallecido en 2002, supo dirigir la División Nuclear de Techint (sí, créame, tuvo una), y decía esto: que el RBMK era una consecuencia directa del pacto entre EEUU y Arabia Saudita a fines de los ’70 para deprimir el precio del petróleo, y reventar así la principal fuente soviética de divisas por exportación. Que siempre había sido y seguía siendo el petróleo, aunque ya pintaba el gas.

Mis apuntes, ya amarillentos, de aquella entrevista dicen: «Los rusos cada vez necesitaban exportar más petróleo para ganar lo mismo, e incluso bastante menos, y ya no les alcanzaba la producción de crudo para consumo propio. El RBMK era un reactor militar plutonígeno chico, destinado a producir armas atómicas, fuera de todo control civil y típicamente barato e inseguro. Lo rediseñaron a 1000 MW, lo licenciaron en uso civil por desesperación, para dar electricidad y vapor, y evitar apagones y frío, y construyeron 26. Habrían preferido sus centrales VVER, pero no les daban las cuentas. Y lo barato les salió carísimo».

Por ende el RBMK es incomparablemente peor que la línea de centrales soviéticas típica anterior, la VVER, máquinas en general bien hechas y compradas por 10 países (China, la República Checa, Finlandia, Alemania Oriental, Hugría, Eslovaquia, Bulgaria, la India, Irán y Ucrania). Durante décadas, esas VVER generaron bastante electricidad, pero no titulares.

En cambio las RBMK, incluso en los países extra-soviéticos pero ubicados tras «la Cortina de Hierro», no las quiso nadie. Ucrania se clavó con 4, pero entonces era parte de la URSS, tocaba obedecer y joderse.

Sin embargo, lejos de discutir públicamente estas cosas con Los Verdes, algo quizá tan redituable como argumentar si existe el infierno con los mullahs iraníes, SIEMENS le vendió su división nuclear KWU a la francesa AREVA. En cambio se dedicó a otras cosas que daban mucha plata y cero titulares, como turbinas eólicas.

Por eso las últimas centrales nucleares que se construyeron en Alemania datan de 2002, y luego la política armó un cronograma de cierre progresivo. Menos principistas que sus socios Verdes y con casi un siglo de política real encima, los socialdemócratas estiraron ese cierre todo lo que pudieron.

Para no perder tanto capital hundido, trataron de que cada cierre coincidiera con el fin de la primera vida útil planificada de aquellas centrales SIEMENS: anda por los 30 años de operación continua, que -con los cierres planificados y no planificados- suman unos 32 años de calendario. En suma, adoptaron aquel lema romano: «Festina lente» (apurate despacio).

Y es que la agenda socialdemócrata era antinuclear sólo por contagio: el rol fundamental de ese partido ha sido que su base obrera original tuviera ingresos, derechos educativos y de salud típicos de la clase media. Y respecto de cerrar centrales atómicas, a sentarse en un banquito y esperar que se les agote la licencia original. Nadie que no esté seriamente loco apaga a toque de botón el 33% de la electricidad de su país. Ya esas máquinas se irían muriendo solitas de vejez. Pero además, en treinta años, pueden suceder muchas cosas.

Y sucedieron. En 2010, la llegada al poder de una coalición del Partido Democrático Libre (liberal de derecha) y los conservadores democristianos prorrogó hasta 14 años el uso de la energía nuclear en Alemania. En el fondo, la derecha (y la industria), viendo ganar tracción al activismo contra el cambio climático, apostaban a ir recuperando las capacidades domésticas y de exportación de ingeniería nuclear de la SIEMENS… pero despacito y por las piedras, como dicen en Uruguay.

Los tipos en el fondo preferían esperar a que los Verdes, aliados incómodos por fundamentalistas, se terminaran de evaporar solos. Esa fue, según cuenta el Dr. Abel González, un ingeniero nuclear argentino, la política no muy disimulada de la canciller Angela «Mutti» Merkel, democristiana y fundamentalmente y ante todo, «doctor rerum naturalium» de la Universidad de Leipzig. Una doctora en física no es muy propensa a comprar buzones como la «Energiewende», la nueva doctrina oficial energética de Alemania.

González trató bastante a Merkel. Básicamente, porque fue el primer especialista de radioprotección del UNSCEAR a quien los soviéticos le dieron acceso a Chernobyl en 1986, al toque del accidente. La entidad mentada es el Comité Internacional de las Naciones Unidas en Efectos de Radiaciones Ionizantes, donde la Argentina siempre pisó fuerte. Y los soviéticos prefirieron a González no sólo por «expertise» sino justamente por venir de Argentina, país con el que no tenían pica y al que le compraban casi toda la cosecha de trigo.

Merkel -dice González- sabía perfectamente que gigantes energívoros como la industria metalmecánica y química alemanas no se mantienen con fuentes intermitentes, aunque el grueso de la población crea inexplicablemente que es así, y lo repita como dogma. Y como física, Merkel veía la mala evolución de los asuntos climáticos, y el ocaso consiguiente del carbono fósil: a la larga, sabía, sería abandonado no por escasez sino por mejores cosas, del mismo modo en que la Edad de Piedra no se terminó por falta de piedras.

En ese sentido, la Mutti aventajaba por varias cabezas a sus compañeros de bancada. Para ellos, todo lo que asegurara potencia de base barata, fuera gas ruso, carbón de Silesia o uranio, daba lo mismo, dado que los dramas del calentamiento global, para la industria alemana, eran puras huevadas de Los Verdes. Es curioso, porque el calentamiento global ha sido la única parte del discurso histórico de Los Verdes en que alguna vez dijeron verdades científicas. La Merkel sabía eso, y en contraste con su propio partido podía ser muy conservadora, pero no idiota.

Poco le duró el amor atómico aunque platónico a la «doctor rerum naturalium», sin embargo. Por conveniencia propia, prefirió un romance real con un viejo negro poderoso: el carbón.

En 2011 el accidente simultáneo de 4 centrales nucleares en Fukushima, (mucho más espectacular que el de Chernobyl porque fue televisado en tiempo real), forzó a los democristianos y a la derecha a abjurar nuevamente del átomo y a volverse clientes del carbón propio, del polaco, del ucraniano, y sobre todo, del gas natural ruso, que venían comprando por caño desde los ’80. En este período, Alemania amplió frenéticamente su potencia instalada eólica y fotovoltaica. De la que no vive en absoluto, pero cree que sí.

Sabedora de que el primer deber de todo político es sobrevivir, la Mutti («mamita», en alemán) no se puso a discutirle cosas incómodas a los niños del arco político alemán. Como que el accidente nuclear de Fukushima no mató a nadie, pero el tsunami que lo ocasionó sí, por impacto, aplastamiento y ahogamiento, y suman 15899 muertos, 2556 desaparecidos y unos 6152 heridos. Y ninguno de ellos es un damnificado nuclear.

Tampoco se puso a argumentar que la ingeniería General Electric MK1 que compró TEPCO, la «utility» eléctrica de Tokyo, es la contrapartida finolis y yanqui del RBMK ruso en desinversión en sistemas de seguridad pasivos y activos. O que las centrales alemanas son mucho mejores.

O que las autoridades regulatorias japonesas estaban explícitamente vendidas a TEPCO. Con que esta firma eléctrica privada instalara el complejo de centrales 20 metros más arriba de la barranca, y no al pie, no habría existido accidente nuclear en absoluto porque no se habría inundado la planta. La agencia regulatoria japonesa dejó construir a los muchachos de TEPCO casi a pie de barranca para que ahorraran electricidad, al no tener que bombear agua de mar contra gravedad hasta el coronamiento de la barranca. En centrales costeras, el agua de mar se usa para enfriar y condensar el vapor de las turbinas.

Mutti Merkel todo eso lo sabía, pero también sabía no dejarse volear las patas por los muchos brontosaurios aspirantes a reemplazarla en su partido, gentes a quienes estas disquisiciones le interesan un comino habiendo carbón barato a mano. Alemania entonces hizo, con Merkel a la cabeza y los brontosaurios como numerales, otro giro perfectamente coordinado hacia el carbono fósil, y volvió al plan original de Los Verdes: energía nuclear cero en 2022. Y a darle lecciones de moral energética al mundo. Vamos Energiewende todavía. Cuando Abel González, que en sus tiempos argentinos supo dirigir la construcción inicial de Atucha II, me cuenta estas cosas de Merkel, con quien tenía algunos acuerdos básicos, se pega de cabezazos contra la pared.Es Moscú y no Berlín, finalmente, quien para mal o para bien, vuelve a determinar cómo sigue el derrotero energético de Alemania. País que -dicho sea de paso- se pasó toda su época de gran cierre de plantas SIEMENS comprando electricidad francesa, 71% nuclear, pero el átomo en ojo ajeno no molesta tanto. Desde 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania hace replantearse la seguridad energética no sólo a Alemania sino a toda la UE.

Pobre en recursos energéticos de base, la eurozona habría entrado en una recesión brutal sin el gas ruso que sigue comprando, aunque sea a través de terceros, como Turquía por caño y de la India por buque metanero, y aunque no lo confiese. La voladura por parte de la US Navy de los dos ductos Nordstream, tendidos por los fondos del Mar Báltico desde el puerto ruso de Viborg hasta el alemán de Greifswald, obliga a Alemania comprar GNL yanqui, pero no alcanza.

EEUU es un marido fajador y poco proveedor: con esto del gas, Alemania le mete los cuernos toda vez que puede. Pero sale caro, y el costo económico para las industrias tradicionales pesadas y más electrointensivas de Alemania en 2023 viene siendo de terror: éstas ya perdieron el 20% de su facturación y contando, dice Lorenzo Ramírez, periodista económico español.

A todo esto y como sigue y sigue faltando gas, tanto carbón empieza a salir caro también en términos políticos. Cuando el ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, de Los Verdes, le mandó la policía encima a la pequeña ciudad de Lützerath, defendía Garzweiler II, un yacimiento superficial explotado a cielo abierto, y que pedía desalojo y demolición de ese villorrio. La propietaria del yacimiento es la minera RWE, que volvió a explotar las minas cerradas de la vieja cuenca carbonífera renana. Necesita ampliar operaciones, y si hay ciudades a su paso, que se corran o que se jodan.

Algunos residentes de Lützerath se quedaron a defender sus casas un año entero en las barricadas, y en ocasiones pararon las topadoras con cócteles Molotov. En Silesia y Renania hubo centenares de Lützerath previos a Lützerath y no pocos cráneos rubios abollados a palos policiales, pero en esta última ocasión estuvo la Deutsche Welle con movileros todo el año. Si la TV estatal alemana decide que es tiempo de dejar que Habeck y su partido color verde carbón se incineren solos ante las cámaras, es que algo está cambiando en Alemania. Pulgar para abajo, Herr Habeck.

Hubo otras advertencias severas de cambio. Como parte del frío y nebuloso Norte de Europa Occidental, Alemania parecía relativamente a salvo de los extremos climáticos brutales del calentamiento global. Pero en 2021, tras lluvias como no las había visto ningún tatarabuelo, el montañés aunque sosegado río Ahr se repletó de golpe, y al paso descendente de la onda de inundación fue demoliendo las poblaciones ribereñas de Bad Münstereifel, Rheinbach, Euskirchen y siguen las firmas.

El agua se llevó puestos autos, árboles, puentes y casas enteras. Casas medioevales de piedra, sólidas como búnkeres, con siglos en su sitio y libres de miedo al agua, al demonio, demolidas. Puentes diseñados por meticulosos ingenieros y aprobados por municipios que no te dejan construir ni una cucha de perro en un cauce de inundación, arrancados de sus asientos. Porque el Ahr el 14 y 15 de junio de 2021 bajó totalmente loco, y excedió en centenares de metros su cauce de inundación.

Según la Deutsche Welle, «La gente se refugió en los tejados de sus casas, donde muchos tuvieron que aguantar toda la noche hasta la llegada del helicóptero de rescate. Pero para algunos, no hubo salvación. Fueron arrastrados por la corriente o sorprendidos en sótanos o garajes subterráneos por la repentina subida del agua. Más de 184 personas murieron y miles de residentes perdieron todas sus pertenencias». Si uno suma a los vecinos belgas, cauce abajo, los muertos del Ahr en 2021 llegan a 220.

En Chernobyl murieron 51 personas, mayormente bomberos y remediadores, por enfermedad aguda de radiación. En Fukushima, los ecologistas declaran un trabajador nuclear encargado de medir radiaciones ambientes en las operaciones de limpieza del complejo de centrales, que no han terminado. Cuatro años tras el desastre, y de cáncer de pulmón, muy atípico en accidentes nucleares. Pero el hombre fue, como muchos japoneses, un fumador de toda la vida. Según la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Tokio, hay 6 casos de cánceres y leucemias más típicos de exposición a radiaciones entre esos trabajadores. Pero por las cuatro centrales destruidas pasaron miles de liquidadores, y sobre ellos a su vez pasó el tiempo. Hoy es muy difícil atribuir sus muertes al trabajo que desempeñaron bajo control radiológico diario, y no al combo de edad, predisposición genética y otros factores ambientales, ese ruido estadístico de fondo. Lo que sí mató gente a lo pavote es la evacuación municipal, que afectó a 30.000 residentes y ya dura 13 años sin justificación radiológica. Esa gente -hablamos de 2202 personas a fecha de hoy- murió de eventos circulatorios ligados a la hipertensión y al stress. Lógico, el 11 de marzo de 2011 perdieron casa y trabajo, todo junto. No los mató la radiación, sino el miedo de las autoridades municipales a ligarse juicios si los dejaban regresar a sus casas, ubicadas en zonas limpias desde hace tiempo de Iodo 131. Porque si un chico regresado al hogar se pega un cáncer de tiroides, que aún sin Iodo radioactivo en el ambiente no son nada infrecuentes entre pibes, andá a decirle a la familia que la causa no fue el desastre de 2011.La guerra de Rusia en Ucrania está obligando a replantearse la seguridad energética no sólo en Alemania, sino en todo el continente. Hasta 2021, Alemania, además de carbón propio y ajeno, vivió de petróleo y gas natural rusos. Lo sigue haciendo con impávido disimulo, y tal vez continuará en ello si puede. Pero el regreso al átomo ya empieza.

«Necesitaremos más energía eléctrica en el futuro. Eso es un hecho. Y un 6% puede ser mucho perder cuando no hay nada nuevo [para sustituirla]. Estaríamos perdiendo un 6% cuando realmente necesitaremos más«, ha declarado el Canciller alemán Olaf Scholz a Deutsche Welle. Quizás Scholz le estaba contestando a su ministro Habeck, el Verde de los palos y el gas pimienta en Lützerath. A comienzos de este año, Habeck dijo que reabrir las plantas atómicas era un riesgo de seguridad inaceptable.

En realidad, es más bien una imposibilidad técnica.

Hoy más o menos el 80% de los alemanes está a favor de prolongar la vida útil de los reactores nucleares propios. Tienen 3 a dejar operativos, Isar 2, Emsland and Neckarwestheim 2, que suman 4200 MWe instalados y por ley deberían haber cerrado a fines de Diciembre de 2022. De los 15 reactores que cerraron hay varios que se no van a poder recuperar, porque iniciaron procesos de desmantelamiento («decomisión», en la jerga).

Pero el problema no es de fierros sino de cerebros. Lo que dice la industria eléctrica privada alemana es que tras tantas décadas de imbecilidad política ya no tienen los recursos humanos para una resucitación cardiopulmonar rápida de sus plantas atómicas.

Tampoco han fabricado el combustible para revivirlas, proceso trabajoso y que requiere de toda una cadena, debidamente licenciada, de abastecimientos, hoy desaparecida. Proveedores, además, cancheros en el uso de materiales especiales como las aleaciones de circonio y las cerámicas de uranio. Ese «know how» desapareció, se dispersó. No se recupera fácil. Tarde para lágrimas.

Según el grupo antinuclear holandés WISE, las centrales nucleares producen 117 gramos de emisiones de CO2 por kilovatio hora (kWh). No llegan a esa cifra ni «a placet», máxime con extensiones de vida que las hacen llegar a 80 años, y no se descartan 100. Cuando se consideran los ciclos de vida totales y de acuerdo a la WNA (World Nuclear Association), el kWh nuclear emite 12 gramos, lo mismo que las turbinas eólicas «off-shore», y la mitad que el promedio mundial de las represas hidroeléctricas. Pero WISE admite que la combustión del carbón favorito de los alemanes, el lignito, produce más de 1.000 gramos de CO2 por kWh.

Los germanos este año venían quemando 100.000 toneladas/mes de lignito antes de la llegada del invierno, y desde que empezó la guerra de Ucrania su precio aumentó un 170%. Ya desde los ’90, volver a respirar hollines de usinas a carbón estaba costando unas 2000 muertes/año en Alemania, víctimas en general de EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, aunque mayormente de enfermedades circulatorias por inflamación crónica del endotelio arterial: hipertensión, accidentes cerebrovasculares, bobazos.

By the way, quemar carbón libera carbono 14 a la atmósfera, un radioisótopo de 5730 años de vida media, que se fija en tejidos humanos y emite radiación beta. Medido en la unidad que se quiera, las centrales de carbón liberan una cantidad de radiación ionizante que las nucleares no pueden porque no queman nada, además de por regulaciones y por diseño. Un ejemplo científico, tecnológico, energético, económico y sanitario, el Energiewende de Alemania. Como decía Sancho Panza: «Con su pan se lo coman». Daniel E. AriasCómo se gestó la venta de tecnología nuclear argentina a Corea del Sur- Parte II

Para acceder a la 1° parte de esta nota publicada en 2019, cliquee aquí

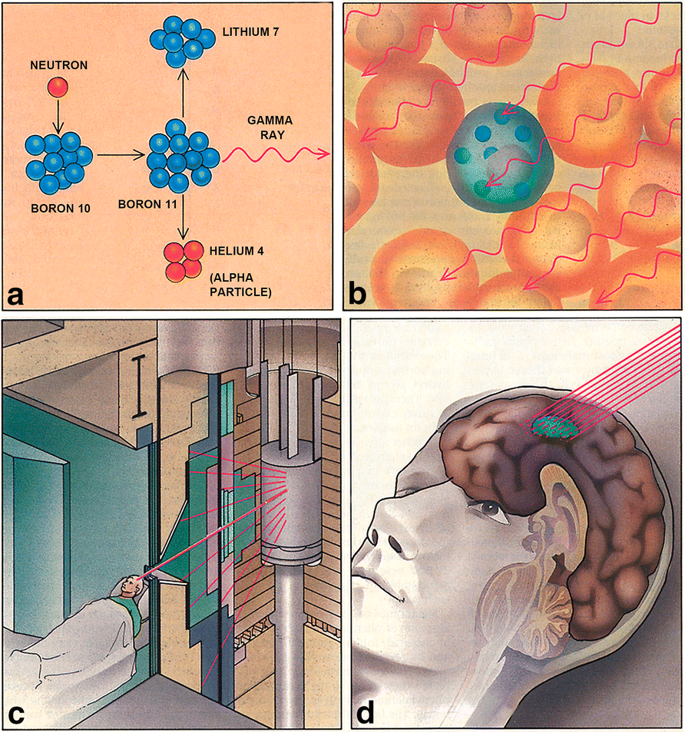

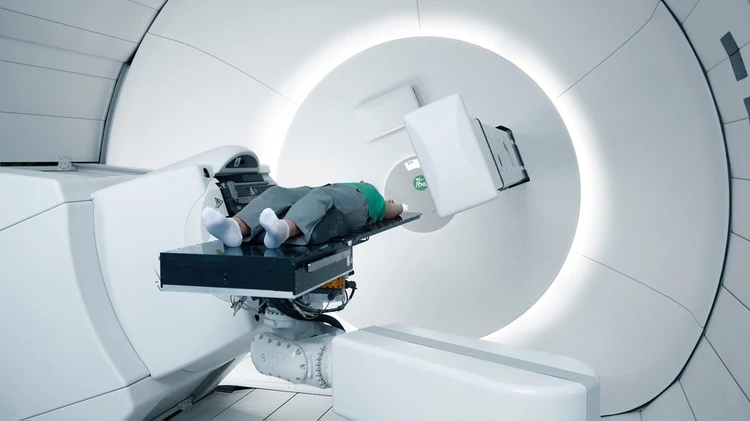

Matar células cancerosas sin que se enteren las sanas: noble propósito. Pero a la hora de la clínica, “la rugosa realidad”, como la llamó el poeta Arthur Rimbaud, es más desprolija que las teorías. Eso sucede al punto de que por ahora nadie logra entender por qué la terapia por captura de neutrones en boro, BNCT da algunos resultados tan espectaculares, y otras veces ninguno, y así seguirán las cosas hasta que haya miles de casos tratados. Se necesitan muchos estudios y una fuente de neutrones barata instalada en un hospital especializado en cáncer.

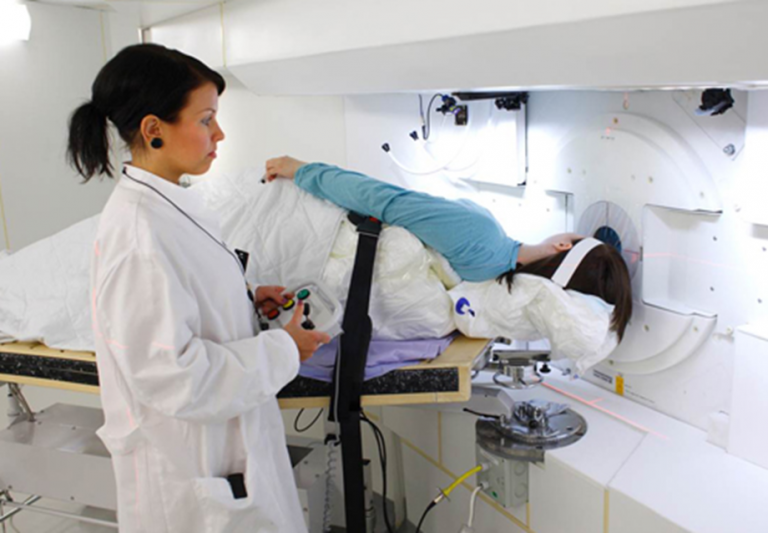

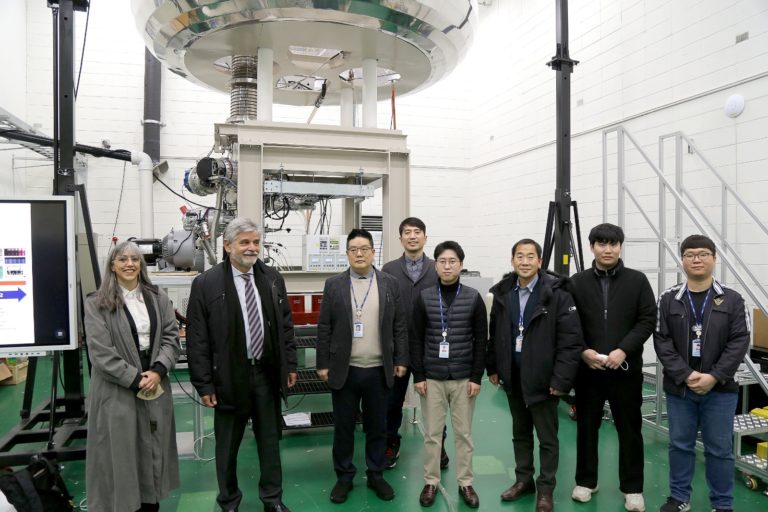

En 2021, uno de los mayores hospitales radiológicos del mundo, el coreano KIRAMS, tendrá un acelerador argentino con el cual empezar experimentos clínicos de fase 1, 2 y quizás 3. Son los pasos previos al licenciamiento y la fabricación masiva, si los números indican ventajas clínicas y económicas respecto de otras terapias radiantes.

Probablemente, cuando el KIRAMS entre a ese ruedo, aquí el Instituto Municipal de Oncología Ángel Roffo y otros, tal vez en un entorno más favorable al desarrollo tecnológico y a la salud pública, quieran y puedan participar de los ensayos con los coreanos. En una fase 3 conviene que sean multicéntricos: muchos hospitales en varios países.

Y no es que el Roffo no haya tratado antes, sólo que se quemó con leche. En 2003, en alianza con la CNEA, ese hospital inició un experimento de fase 1 con una decena de pacientes con melanoma en el reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche. Cuando publiqué el asunto en La Nación, un radiólogo escéptico me dijo: “Arias, el BNCT es la terapia del futuro… y siempre va a serlo”.

Bueno, tuvo razón en ese caso. Aquel fue un experimento demasiado cauteloso y caro en una Argentina cuya economía empezaba a salir del derrumbe en que la habían puesto repetidas recidivas en el Ministerio de Hacienda del intratable doctor Domingo Cavallo.

El melanoma es a su modo el más agresivo y recidivante de los cánceres de piel. Como no era cuestión de inmunosuprimir o matar a los pacientes con una irradiación de cuerpo entero, en el RA-6 sólo se usó el haz de neutrones en las metástasis en las piernas. Suena cruel, pero en un estudio preclínico se mide más la toxicidad del nuevo tratamiento que su eficacia. Si ésta resulta promisoria, es un regalo, los dioses te sonríen y seguís participando. Es un mundo intercomunicado: alguien pondrá la plata para pagar una fase 1 y hasta una 2, ésa quizás con centenares de pacientes.

Para esa fase preclínica criolla hubo que adaptar toda la arquitectura de uno de los haces de salida de neutrones del RA-6, y trasladar los pacientes al lugar. La eficacia fue sorprendente, medida en remisiones totales y parciales, pero el progreso de la enfermedad desde las metástasis no irradiadas del resto del cuerpo de los enfermos siguió su dinámica letal, como era de esperar. Entre 2003 y 2007, por la logística de pesadilla y las limitaciones inherentes al reactor, sólo se pudo tratar a 10 pacientes.

¿Cuáles limitaciones? La lista es larga. En 2007 el RA-6 debió parar un par de años –obligaciones diplomáticas- para reconvertirse de funcionar con uranio militar (enriquecido al 90%) a uranio civil (19,7%). Esta discontinuidad les enfrió los ánimos a los oncólogos involucrados. En 2015, el RA-6 inició nuevos ensayos pre-clínicos con bastantes mejoras en el haz de irradiación. Pero soplaban vientos nuevos.

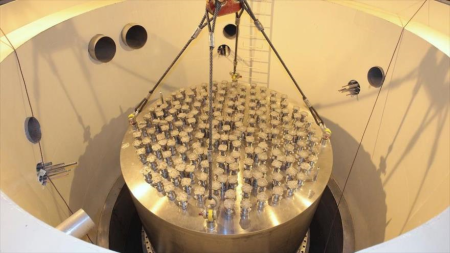

Aquel año la cantidad de profesionales y técnicos que puso la CNEA bajo dirección del doctor en física Gustavo Santa Cruz en el tema BNCT llegó a 70 personas, como evidencia del interés creciente de la CNEA en la materia a partir de 2008. Simultáneamente, como prueba de un cambio de guardia tecnológico, el doctor en física Andrés Kreiner, experto en aceleradores desde 1974, recibió luz verde de la presidenta de la casa, Norma Boero, para construir el laboratorio y el futuro centro de BNCT en el Centro Atómico Constituyentes.

El laboratorio sigue en veremos, y el aparato es el que puede ver en la foto de apertura de la primera parte de este artículo. Avanzó sin más problema que las perplejidades técnicas del caso entre 2008 y 2015. No fueron pocas. ¿Cómo acelerar protones a muy altas energías para crear neutrones de muy bajas? Es un camino complejo e indirecto, y explicarlo paso a paso requeriría de otro artículo.

La escueta flota mundial de reactores está ocupada en sus misiones de diseño: formar ingenieros y físicos nucleares, desarrollar nuevos materiales electrónicos o de ingeniería, y fundamentalmente, producir radioisótopos médicos. Por ende, es irreal transformarlos en radioquirófanos. Al bajar la producción mundial de radioisótopos médicos, la movida costaría más vidas de las que podrían salvarse. Esto viene frenando a la BNCT como eventual tratamiento estándar desde los ’90.

Pero otros países fueron más audaces que nosotros y lograron otros resultados más sorprendentes con BNCT incluso en reactores: por ejemplo, eliminación de melanomas vulvares y peneales, cuyo abordaje con cirugía o con terapias radiantes fotonicas es mutilante.

La universidad de Pavia, Italia, llegó a extirparle el hígado a dos enfermos con cánceres hepáticos, llevar esos órganos para una “barrida” con neutrones en el reactor académico, y reimplantarlos hora y media después a los pacientes. 100% de remisión sostenida en el tiempo. Increíble, pero 2 casos no son nada. Y no todo paciente resiste ese tiempo en un quirófano sin su hígado, ni todo quirófano tiene un reactor a tiro.

En Japón se hizo un ensayo con pacientes con glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral muy intratable por infiltrante y muy radioresistente. Las tasas de sobrevida libre de síntomas de los irradiados excedían lo esperable, pero nuevamente, los casos sumaron algunas decenas y su costo convenció a las obstinadas autoridades médicas japonesas de que llevar un paciente a un reactor era como pretender que la montaña fuera hasta Mahoma.

Japón entonces decidió desarrollar otras fuentes de neutrones, lo que provocó el entusiasmo corporativo de Sumitomo, Mitsubishi e Hitachi por llegar primero y con la mejor. Si el gobierno no se pone al frente, las “zaibatzus” (megacorporaciones familiares, en japonés) se dedican a otros negocios. Se llama capitalismo, guste o no.

Mirando el panorama con ojos muy capitalistas, las terapias radiantes hoy son empleadas como abordaje principal o como refuerzo de algún otro abordaje en el 50% de los casos de cáncer. Incluso una fracción chica de esa fracción gigante es mucho mercado.

Hoy los “abordajes emergentes favoritos” en tumores complicados y diseminados en sitios difíciles son los aceleradores para protonterapia o hadronterapia, máquinas despiadadamente caras. Para la BNCT ahora tiene una oportunidad REAL de hacer estudios masivos con aparatos más baratos, y convencer a los no creyentes o a los simplemente desilusionados de que no han esperado 30 años en vano.

Corea está en mejores condiciones que nosotros para pagar semejante investigación clínica. Si las cosas salen bien, miles de personas hoy sin perspectivas ganarán años de vida y los radiólogos pensarán en la BNCT como un arma opcional para casos difíciles, y luego quizás en un abordaje habitual de primera línea, ya muy lejos de aquel eterno experimento científico. Y en ese caso aquí, como padres intelectuales de la criatura que se ve en la foto, estaremos cobrando unas regalías de órdago.

En suma, que lo que le vendemos a Corea todavía es una solución en busca de problemas, y lo que pagan (U$ 700 mil) es una bicoca. Pero esto nos permite sumarnos a la carrera con 8 países subidos a un potro veloz. Y la propiedad intelectual del acelerador de la CNEA sigue siendo argentina. Esto significa que más que un cliente de única vez, en Corea tenemos un cliente/socio para una relación más larga. Y según vienen las cosas aquí, eso da para celebrar.

Remando en dulce de leche

Esto que narré podría no haber sucedido en absoluto. Desde 2008 a 2015 el progreso fue constante, pero desde 2016 el proyecto siguió vivo sólo por la vocación de remar contra viento y marea del equipo conducido por el físico Andrés Kreiner, quien ha escrito más de una vez en AgendAR.

Kreiner vino peleando cada centavo en una CNEA supeditada desde 2016 a ser una repartición sometida a la Secretaría de Energía, teledirigida a través de una Subsecretaría por indiferentes caciques petroleros, y con un inexplicable sociólogo (sic), el licenciado Julián Gadano, al frente de la mayor masa crítica de doctores y posdoctorados en disciplinas nucleares del Hemisferio Sur.

Según usos y costumbres, los mandamases petroleros no son gente que vaya a poner un mango en desarrollos tecnológicos y médicos como éste. Si les hablan de energía atómica, ¡cruz diablo!, recuerdan que 1000 megavatios nucleoeléctricos son 1.600 millones de metros cúbicos de gas que no te podrán vender. Y si se agarran un cáncer, se van a hacer tratar en EEUU.

Kreiner y otros 150 expertos en el 18° Congreso Internacional sobre BNCT en Taipei, 2018. Es el de saco gris pero sin corbata, en tercera fila a la izquierda. Pudo asistir pese a la negativa del subsecretario de Energía Nuclear a pagarle el hotel. Taiwán se hizo cargo de todo. La venta de la fuente de neutrones de la CNEA a Corea se “chamuyó” en ese congreso.

Bajo tal dirigencia la CNEA, señoras y señores, perdió el 53% de su presupuesto en 4 años. En 2015, fue de U$ 363 millones, y en 2019, de U$ 170. Se paró casi todo proyecto de investigación, se atrasaron y luego frenaron obras críticas como las del reactor RA-10 de Ezeiza y el CAREM 25 en Lima, éste con 500 suspensiones, se cerró la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén con el raje de más de 350 trabajadores altamente calificados, y la lista sigue. En cuatro años retrocedimos veinte.

En la debacle general, el equipo de Kreiner sobrevivió al “presupuesto cero” que decapitó a muchos otros sólo porque estaba defendido por contratos de construcción y equipamiento firmados antes de 2016. Su caída habría generado juicios contra la CNEA.

Gadano tuvo que sostener este proyecto sólo porque fue defendido por sus subordinados, pero lo hizo como la cuerda al ahorcado. La constructora debió haber terminado en 2017 un búnker donde cupiera una máquina del doble de voltaje que la que se ve en la foto, pero esa firma adoptó la costumbre de detener la obra para renegociar, generalizada hoy entre todos los contratistas de la CNEA, razón por la cual hoy está parado todo: el Programa Nuclear en catatonia.

La fuente de neutrones para BNCT sigue comprimida en un laboratorio minúsculo del Centro Atómico Constituyentes. Con un despeje de al menos 10 metros de altura, podría producir 1,45 MeVs (mega electrón volts), lo que habría permitido al menos iniciar un “trial” de fase 1 en Argentina. En el mundo oncológico, si uno tiene resultados publicados y estos prometen, negocia con poder. Los interesados hacen fila ante tu puerta.

El equipo remanente del proyecto BNCT de la CNEA. Kreiner es el de la izquierda. Cortesía de Pedro Roth, revista TSS.

En esta especie de naufragio del Titanic iniciado en nuestro programa nuclear desde 2016, y mientras Kreiner hablaba con medio mundo (y entre ellos, los coreanos), aquí se le incendiaba el rancho: perdió 3 ingenieros electrónicos y 1 técnico, todos por sueldos bajos y niveles de frustración altísimos. Es una muestra micro de lo que pasó desde 2016 en todo el ámbito nuclear argentino. ¿Quiere una prueba gráfica? Compare el elenco de la foto de apertura con el de la mucho más reciente foto anterior.

Kreiner pudo concurrir al Congreso Mundial de BNCT de Taipei, el año pasado, porque los organizadores, que le vieron quilates a los fierros desarrollados en la CNEA, le pagaron todos los gastos. Los acuerdos entre instituciones científicas se cepillan y emprolijan a posteriori, pero los lineamientos técnicos concretos se han charlado antes en los pasillos de los congresos y conferencias. Si uno tiene algo interesante, sirven para eso.

Gadano es llamado “el turista nuclear” en otros pasillos (los de la CNEA) por viajar, infatigable y a escote del país, a todo tipo de eventos mundiales (y no precisamente en clase turista). Pero ante el congreso de BNCT en Taipei de 2018, Gadano se negó a firmarle la hotelería a Kreiner. Para vergüenza de la Argentina, se tuvo que hacer cargo de todo el estado de Taiwán.

En Taipei los coreanos se convencieron de la sencillez y aplicabilidad clínica de nuestra tecnología. Tras algunos meses de pulseada, esto terminó en el contrato que dio lugar a este artículo. “Para ser justo- confiesa Kreiner- tengo que decir que desde el presidente de la CNEA (Dr. Osvaldo Calzetta Larrieu) para abajo, las autoridades de la casa vieron que esto era importante para el país y pusieron el hombro para que todo saliera en tiempo y forma”. El físico se refiere a profesionales nucleares serios con décadas de trayectoria científica y tecnológica (como él mismo), no a turistas ni a petroleros.

Cuando las pesadillas se terminan, es hora de resucitar algunos sueños.

Daniel E. Arias

La saga de la Argentina nuclear – XXV

Indios Munduruku del río Tapajós, en rebelión contra las represas que se les vienen encima y los dejarán sin medios ni lugar de vida.

Brasil, con las centrifugadoras que se autoabastecen de combustible enriquecido, tiene cierto margen para desobedecer al “Club Nuclear”, o al menos a sus cuatro miembros principales, sin que el estado de Río de Janeiro pierda la mitad de su capacidad de generación eléctrica.

Asociado con el 5° estado del “Club”, Francia, el presidente Luiz Lula da Silva en 2008 anunció la compra de cuatro submarinos de ataque Scorpene franceses de propulsión convencional (térmica y eléctrica), más un 5° con el casco alargado y preparado para recibir un motor nuclear de tipo PWR con uranio enriquecido al 19,7%, límite máximo del material considerado de uso civil por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).

Esta PWR sería de desarrollo totalmente brasileño (según los vecinos), y su combustible saldría de alguna ampliación de Resende, por ahora abocada a surtir la demanda (no toda) de “las Angras”. Los motores atómicos navales de las superpotencias suelen usar uranio de grado militar (93% o por ahí), dado que el espacio a bordo no sobra y conviene que todo sea muy potente y compacto.

Es física: cuanto más enriquecido el combustible, mayor es su capacidad de generar calor en menor espacio, y más dura. En los subs clase Ohio de la US Navy, la carga original de combustible excede la vida útil de casi todo el resto del submarino. Pero Resende, por su tamaño, tardaría años en fabricar un núcleo tan enriquecido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le tiraría el caballo encima a Brasil si se atreviera a enriquecer uranio a más del 19,7%, y mientras Resende llega lentamente a un primer núcleo del reactor naval, las Angras se quedarían sin combustible.

Visto todo lo cual, es mejor bancarse un motor atómico más grandote, menos potente y con alguna rotación periódica del combustible. Con un motor de 19,7% la ventaja principal del submarino atómico se mantiene: puede permanecer meses sumergido generando su propio oxígeno y agua potable, sin otro límite que la comida a bordo, y las superpotencias no tendrán mucha idea de en qué lugar del mundo está y qué demonios hace. Lo cual les generará un consumo infernal de recursos navales en búsqueda, detección y seguimiento. Que es la utilidad primera de los submarinos nucleares: empiojarle el mar a quienes se piensan sus dueños.

Como decía el creador del Nautilus, el Alte. Hyman Rickover: «Better a sub at sea than a bomb in the basement» (mejor un submarino en el mar que una bomba en el sótano). El axioma de Rickover es válido incluso para submarinos de ataque como será el SBN Alvaro Alberto, sin armas nucleares.

Brasil trata de conseguir esa capacidad por la cual la Armada Argentina, arma carente por completo de vocación industrialista, puso su paraguas político sobre la CNEA durante sus 30 años. Y es muy probable que Brasil lo logre: los primos son tenaces.

Cuándo lo logrará es otra historia. Las fechas de terminación de este 5° submarino se van corriendo: la última anunciada es 2023, y tiene tanta credibilidad como las muchas anteriores que ya vencieron. Lo cierto es que Resende ya tiene el módulo suficiente como que Brasil pueda permitirse el lujo de al menos UN primer submarino nuclear, cuando se logre resolver su miríada de desafíos técnicos.

El país, que aspira a asegurar militarmente sus rutas comerciales de navegación, especialmente las del Atlántico Sur que conectan a la industria brasuca con decenas de estados africanos, queda en condiciones de decir «urbi et orbi»: no nos pueden parar el submarino ni apagar la luz. Con copia en carbónico para las cancillerías de la OTAN.

El problema es que no hace falta que nadie les corte la luz: se apaga igual. Brasil tiene sin duda la mejor red de distribución eléctrica de la región, y la número 10 del mundo: 100% de la población urbana y 97,5% de la población rural servidas. Pero también tiene un consumo pavoroso, por sus considerables industrias, sus megalópolis atlánticas, y un déficit de potencia de base que sólo se curaría con un programa nucleoeléctrico de alrededor de 30 mil MWe. Estoy hablando de 17 veces la exigua capacidad instalada de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) al 2018, de modo que seguramente me quedo corto.

Pero plantear siquiera eso en Planalto es un suicidio político, tras tanto escándalo y fracaso en el pasado de Angra 1 y 2, y otros asuntos. Ya conté por qué y cómo el átomo brasileño quedó maldito ante parte de la población, al menos para usos civiles. Y ni el propio Lula, el más querido de los presidentes brasileños, que de ecologista finolis no tiene un pelo, logró resucitarlo.

El otro recurso a mano para generar electricidad de base en Brasil es hacer estragos humanitarios, etnológicos, sociales, ecológicos y jurídicos en sus inmensos ríos. Para mal de la población ribereña.

En la historia del Programa Nuclear Brasileño desde fines de los ’60 no hay sólo algunas malas decisiones, sino también demasiada mala suerte como para ser casual, y mucha confusión política de la población. Y todo esto arrimó leña a un ardiente final de tragedia griega, que acaba de incinerar al gobierno del PT, sin importar que haya sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza.

Angra 1, decidida en 1971 y firmada en 1972, tuvo la desgracia de entrar en línea tarde, renga y el mismo año en que estalló la central soviética de Chernobyl. Y por sus frecuentísimas salidas de servicio, extrañas para una Westinghouse tan probada y conocida, se ganó su apodo entomológico de “A Vagalume”. Y eso sucedió mientras en la URSS se desencadenaba el primer accidente nuclear “INES 7” de la historia, y en Río de Janeiro se fundaba el Partido Verde. Todo junto.

En sus inicios, el PV era un inocuo rejunte de artistas y psicólogos progres, pero le llovió plata (?) y se enraizó rápidamente en varias corrientes de raíz distinta y más profunda y legítima, que tratan de corregir las injusticias más brutales y desatendidas del Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra, el mucho más disperso y despolitizado de las etnias amazónicas acorraladas y masacradas por ganaderos, madereras, mineros y constructoras de represas, y la devastadora pobreza urbana de cuentapropistas, donde sucedió el “boom” de los partidos evangélicos de la creciente población “favelada”. Todo eso hoy es un compacto poderoso. Y con fobia al átomo.

Lo que logró la línea fundacional carioca del Partido Verde –y sin Chernobyl le habría sido más difícil- fue imprimirle su antinuclearismo tilingo a toda esta gente tan distinta, tan humilde, y tan desencontrada en intereses económicos y visiones culturales. Contra el antinuclearismo difuso en la sociedad no pudo luchar siquiera Lula, pese a comandar un partido obrero, urbano y con un ideario industrial, es decir educativo, científico y tecnológico.

Las represas “buenas” por definición son las de ríos de montaña o serranía: alta pendiente implica mucha potencia hidroeléctrica, y altas orillas de piedra suponen lago chico en área, con buena capacidad de almacenamiento para gastar en años secos, y un impacto de inundación de vecinos muy manejable.

Un caso interesante: Itaipú, con 14.000 MW instalados, cuya producción eléctrica DIARIA equivale al consumo ANUAL de Argentina en 2008. Como el Paraná pese a su estiaje es bastante caudaloso a año completo (factor de carga del 51%,), Itaipú en producción anual equivale a 8 centrales nucleares de 1000 MW cada una, nuevecitas, de buena marca y con un factor de disponibilidad del 90%.

Hay un lado oscuro de Itaipú, cuando uno logra cerrar la boca y pensar en frío, tras el vértigo inicial que da esa obra prodigiosa. Los sobrecostos fueron del 240% sobre lo estimado: oficialmente, fueron U$ 36.000 millones. Con eso, hoy uno se compra 9 centrales nucleares como las que quería Geisel. ¿Qué opción era mejor?

Las centrales hidroeléctricas binacionales arman balurdos de plata entre socios: a pedido del Paraguay, el economista estadounidense Jeffrey Sachs investigó y dijo, como perito de parte, que con los préstamos que el país guaraní recibió de Brasil, hay U$ 24.000 millones más de costos financieros que se terminarán pagando en 2023.

Si esto fuera cierto, “la boleta total” de Itaipú cerraría en U$ 60.000 millones. Pero como el comprador del 97,5% de la electricidad es Brasil y Paraguay estuvo vendiendo su 50% de producción eléctrica “a precio reventado”, en 2012 –siempre según Sachs- Brasil le debía U$ 5000 millones a Paraguay. No aceptamos Banelco. Colaciónese.

Atif Ansar y Bent Flyvberg, respectivamente profesores de Gobierno y de Manejo de Grandes Programas en la Universidad de Oxford, creen que en realidad Itaipú salió tan cara que no va a pagarse jamás. Probablemente eso es una pavada de Brits que odian la obra pública. Pero es cierto que la escala de los megaproyectos hidro resulta proporcional a la opacidad de sus costos y el alcance de sus “externalidades”, nombre técnico para otro axioma: “los costos que paga la gilada”. ¿Quiénes la componen?

Hay más lados oscuros de Itaipú en esa dirección, la gilada que garpa, y con su vida. El lago es enorme: 1400 km2, y desalojó cultivadores brasileños de soja que, ante la insuficiencia de las compensaciones, tuvieron que comprar hectáreas más baratas en Paraguay, transformándose en “brasiguayos”, como se los llama. Pero esos eran tipos con una moneda: pudieron poner la ropa a salvo.

Otros no: datos de impacto humano del lago en Paraguay, indisponibles, según usos y costumbres. Pero distintas organizaciones civiles e iglesias concuerdan en que el total de familias desplazadas en ambas orillas fue de 10.000, y el de individuos, 59.000. Los Ava-Guaraníes y mestizos del lado paraguayo terminaron amontonados a culatazos en reservas inviables y conflictivas, mientras los medios elogiaban la obra y los ecologistas se preocupaban por los yaguaretés.

Y ojo, Itaupú es una presa “buena”, la última buena de varias decenas de cierres de un tramo en que el Paraná tiene 200 metros de pendiente y un cauce emparedado entre dos potentes orillas de granito. Ojalá tuviéramos algo de esa geología hidrológica nosotros, más allá de Misiones. Pero no es el caso, y hace tiempo que Brasil, el país más hidroeléctrico del planeta, agotó todos los enclaves geográficos comparables.

Los que le quedan sin represar se dividen en malos y peores. La obra hidro más controvertida, Belo Monte, sobre el Xingú, entró en operaciones a principios de este año, pese a la movilización masiva de las tribus Kayapó, Munduruku y otras. Los caciques que no fueron comprados con televisores y camionetas saben que tras Belo Monte se vienen 60 represas más en la cuenca amazónica, a construirse en las dos próximas décadas sobre el Tapajós, el Teles-Pires, el Araguaia-Tocantins, y sigue la lista. El 99% de los argentinos nunca vio esos ríos, pero existen y son enormes. Y también un irremediable despelote técnico.

Antes de acusar a nadie de indigenismo tilingo (estoy en la Argentina, conozco el paño facho), los problemas de estos emprendimientos son inherentes a la geografía. Toda la cuenca amazónica, en su mayor parte una planicie, funciona con dos estaciones casi independientes de la lluvia local: la inundada y la seca.

En la primera, que va de diciembre a abril, toda la red de grandes ríos, de tributarios y de arroyos tiene 7 metros extra de profundidad, por la mayor escorrentía que baja desde los Andes, irrigados por lluvias monzónicas motorizadas por los «ríos atmosféricos» del Amazonas.

Hasta el 17% de la selva (el “Igapó”) queda entonces 3 o 4 meses bajo agua por el desmadre hídrico general, porque en esta zona tan chata de la llanura amazónica ningún río tiene orillas de piedra y bien delimitadas.

En revancha, durante la estación seca, de mayo a diciembre, todos los ríos bajan 7 metros y en muchos de ellos se puede caminar por el fondo, y hasta pisando sobre pasto nuevecito. Y esto sucede aunque llueva diariamente, con esas lluvias de ciclo cerrado generadas por la evapotranspiración de la formidable masa vegetal, tal vez la única del mundo tan ingente como “para regarse a sí misma” todos los días. En la seca fluvial, las precipitaciones apenas bajan un 10% promedio sobre una media anual de 4000 milímetros.

Es una seca muy mojada, la amazónica, pero tanta mojadura sin pendiente no mueve el amperímetro. Construir represas al pedo es un negocio de constructoras, pero en términos hidroeléctricos a Brasil no le reporta casi nada.

Es extraño, como todo en el Amazonas: llueva o no llueva, en la seca los ríos quedan reducidos a su mínima expresión. Esto obliga a que cada gran represa cuente con varias represas tributarias construidas aguas arriba, que les sirvan de reservorio. De otro modo, en la seca dejarían las turbinas fuera de régimen y la red eléctrica en “brown-out”. Sí, lector, las superficies lacustres -y los desalojos violentos- se van sumando.

Las etnias ribereñas hasta hace poco eran alimentariamente autónomas: vivían sobre ríos corrientes y biológicamente vivos, no sobre cadenas de lagos de agua estancada, eutroficada por excesos fotosíntesis, podrida de algas en descomposición y con poca pesca.

Cuando los ríos tropicales son subdivididos como ristras de chorizos en cadenas de lagos de escasa corriente y alta temperatura, a lo sumo sobreviven los peces no migratorios o capaces de arreglárselas en los primeros metros de profundidad (el epilimnio). Allí arriba el contenido de oxígeno disuelto del agua la vuelve “respirable” para todo ser con branquias. Pero el agua de fondo, o hipolimnio, se vuelve técnicamente una “zona muerta”, agua negruzca y sin oxígeno.

Peor aún: esos lagos en zona tropical emiten gases invernadero a borbotones, especialmente metano, proveniente de la putrefacción de plantas y algas en el hipolimnio. Y el metano, muy eficiente en atrapar radiación térmica, tiene un GWP (Global Warming Potential, capacidad de recalentamiento global) 25 veces mayor que el dióxido de carbono, medido a 100 años de emitido. La de Belo Monte no es electricidad limpia.

Tampoco limpia de sangre. En los embalses de llanura los lagos hidroeléctricos se vuelven gigantescos en superficie, porque -nuevamente dicho- la chatura del paisaje no demarca orillas. Y esto significa que los lugareños no sólo pierden la pesca –su fuente de proteínas y medio de vida- sino también sus aldeas. Pierden todo. Se vuelven IDPs, “Internally Displaced Persons”, eufemismo gringo de parias.

En suma, el antinuclearismo berreta de “las minorías intensas” y la acuciante falta de electricidad condenaron a la desaparición al sector menos organizado y peor representado y defendido de la democracia brasileña: los indios.

Alguien tenía que joderse.

Indios Munduruku del río Tapajós, en rebelión contra las represas que se les vienen encima y los dejarán sin medios ni lugar de vida.

Brasil, con las centrifugadoras que se autoabastecen de combustible enriquecido, tiene cierto margen para desobedecer al “Club Nuclear”, o al menos a sus cuatro miembros principales, sin que el estado de Río de Janeiro pierda la mitad de su capacidad de generación eléctrica.

Asociado con el 5° estado del “Club”, Francia, el presidente Luiz Lula da Silva en 2008 anunció la compra de cuatro submarinos de ataque Scorpene franceses de propulsión convencional (térmica y eléctrica), más un 5° con el casco alargado y preparado para recibir un motor nuclear de tipo PWR con uranio enriquecido al 19,7%, límite máximo del material considerado de uso civil por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).

Esta PWR sería de desarrollo totalmente brasileño (según los vecinos), y su combustible saldría de alguna ampliación de Resende, por ahora abocada a surtir la demanda (no toda) de “las Angras”. Los motores atómicos navales de las superpotencias suelen usar uranio de grado militar (93% o por ahí), dado que el espacio a bordo no sobra y conviene que todo sea muy potente y compacto.

Es física: cuanto más enriquecido el combustible, mayor es su capacidad de generar calor en menor espacio, y más dura. En los subs clase Ohio de la US Navy, la carga original de combustible excede la vida útil de casi todo el resto del submarino. Pero Resende, por su tamaño, tardaría años en fabricar un núcleo tan enriquecido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le tiraría el caballo encima a Brasil si se atreviera a enriquecer uranio a más del 19,7%, y mientras Resende llega lentamente a un primer núcleo del reactor naval, las Angras se quedarían sin combustible.

Visto todo lo cual, es mejor bancarse un motor atómico más grandote, menos potente y con alguna rotación periódica del combustible. Con un motor de 19,7% la ventaja principal del submarino atómico se mantiene: puede permanecer meses sumergido generando su propio oxígeno y agua potable, sin otro límite que la comida a bordo, y las superpotencias no tendrán mucha idea de en qué lugar del mundo está y qué demonios hace. Lo cual les generará un consumo infernal de recursos navales en búsqueda, detección y seguimiento. Que es la utilidad primera de los submarinos nucleares: empiojarle el mar a quienes se piensan sus dueños.

Como decía el creador del Nautilus, el Alte. Hyman Rickover: «Better a sub at sea than a bomb in the basement» (mejor un submarino en el mar que una bomba en el sótano). El axioma de Rickover es válido incluso para submarinos de ataque como será el SBN Alvaro Alberto, sin armas nucleares.

Brasil trata de conseguir esa capacidad por la cual la Armada Argentina, arma carente por completo de vocación industrialista, puso su paraguas político sobre la CNEA durante sus 30 años. Y es muy probable que Brasil lo logre: los primos son tenaces.

Cuándo lo logrará es otra historia. Las fechas de terminación de este 5° submarino se van corriendo: la última anunciada es 2023, y tiene tanta credibilidad como las muchas anteriores que ya vencieron. Lo cierto es que Resende ya tiene el módulo suficiente como que Brasil pueda permitirse el lujo de al menos UN primer submarino nuclear, cuando se logre resolver su miríada de desafíos técnicos.

El país, que aspira a asegurar militarmente sus rutas comerciales de navegación, especialmente las del Atlántico Sur que conectan a la industria brasuca con decenas de estados africanos, queda en condiciones de decir «urbi et orbi»: no nos pueden parar el submarino ni apagar la luz. Con copia en carbónico para las cancillerías de la OTAN.

El problema es que no hace falta que nadie les corte la luz: se apaga igual. Brasil tiene sin duda la mejor red de distribución eléctrica de la región, y la número 10 del mundo: 100% de la población urbana y 97,5% de la población rural servidas. Pero también tiene un consumo pavoroso, por sus considerables industrias, sus megalópolis atlánticas, y un déficit de potencia de base que sólo se curaría con un programa nucleoeléctrico de alrededor de 30 mil MWe. Estoy hablando de 17 veces la exigua capacidad instalada de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) al 2018, de modo que seguramente me quedo corto.

Pero plantear siquiera eso en Planalto es un suicidio político, tras tanto escándalo y fracaso en el pasado de Angra 1 y 2, y otros asuntos. Ya conté por qué y cómo el átomo brasileño quedó maldito ante parte de la población, al menos para usos civiles. Y ni el propio Lula, el más querido de los presidentes brasileños, que de ecologista finolis no tiene un pelo, logró resucitarlo.

El otro recurso a mano para generar electricidad de base en Brasil es hacer estragos humanitarios, etnológicos, sociales, ecológicos y jurídicos en sus inmensos ríos. Para mal de la población ribereña.

En la historia del Programa Nuclear Brasileño desde fines de los ’60 no hay sólo algunas malas decisiones, sino también demasiada mala suerte como para ser casual, y mucha confusión política de la población. Y todo esto arrimó leña a un ardiente final de tragedia griega, que acaba de incinerar al gobierno del PT, sin importar que haya sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza.

Angra 1, decidida en 1971 y firmada en 1972, tuvo la desgracia de entrar en línea tarde, renga y el mismo año en que estalló la central soviética de Chernobyl. Y por sus frecuentísimas salidas de servicio, extrañas para una Westinghouse tan probada y conocida, se ganó su apodo entomológico de “A Vagalume”. Y eso sucedió mientras en la URSS se desencadenaba el primer accidente nuclear “INES 7” de la historia, y en Río de Janeiro se fundaba el Partido Verde. Todo junto.

En sus inicios, el PV era un inocuo rejunte de artistas y psicólogos progres, pero le llovió plata (?) y se enraizó rápidamente en varias corrientes de raíz distinta y más profunda y legítima, que tratan de corregir las injusticias más brutales y desatendidas del Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra, el mucho más disperso y despolitizado de las etnias amazónicas acorraladas y masacradas por ganaderos, madereras, mineros y constructoras de represas, y la devastadora pobreza urbana de cuentapropistas, donde sucedió el “boom” de los partidos evangélicos de la creciente población “favelada”. Todo eso hoy es un compacto poderoso. Y con fobia al átomo.

Lo que logró la línea fundacional carioca del Partido Verde –y sin Chernobyl le habría sido más difícil- fue imprimirle su antinuclearismo tilingo a toda esta gente tan distinta, tan humilde, y tan desencontrada en intereses económicos y visiones culturales. Contra el antinuclearismo difuso en la sociedad no pudo luchar siquiera Lula, pese a comandar un partido obrero, urbano y con un ideario industrial, es decir educativo, científico y tecnológico.

Las represas “buenas” por definición son las de ríos de montaña o serranía: alta pendiente implica mucha potencia hidroeléctrica, y altas orillas de piedra suponen lago chico en área, con buena capacidad de almacenamiento para gastar en años secos, y un impacto de inundación de vecinos muy manejable.

Un caso interesante: Itaipú, con 14.000 MW instalados, cuya producción eléctrica DIARIA equivale al consumo ANUAL de Argentina en 2008. Como el Paraná pese a su estiaje es bastante caudaloso a año completo (factor de carga del 51%,), Itaipú en producción anual equivale a 8 centrales nucleares de 1000 MW cada una, nuevecitas, de buena marca y con un factor de disponibilidad del 90%.

Hay un lado oscuro de Itaipú, cuando uno logra cerrar la boca y pensar en frío, tras el vértigo inicial que da esa obra prodigiosa. Los sobrecostos fueron del 240% sobre lo estimado: oficialmente, fueron U$ 36.000 millones. Con eso, hoy uno se compra 9 centrales nucleares como las que quería Geisel. ¿Qué opción era mejor?

Las centrales hidroeléctricas binacionales arman balurdos de plata entre socios: a pedido del Paraguay, el economista estadounidense Jeffrey Sachs investigó y dijo, como perito de parte, que con los préstamos que el país guaraní recibió de Brasil, hay U$ 24.000 millones más de costos financieros que se terminarán pagando en 2023.

Si esto fuera cierto, “la boleta total” de Itaipú cerraría en U$ 60.000 millones. Pero como el comprador del 97,5% de la electricidad es Brasil y Paraguay estuvo vendiendo su 50% de producción eléctrica “a precio reventado”, en 2012 –siempre según Sachs- Brasil le debía U$ 5000 millones a Paraguay. No aceptamos Banelco. Colaciónese.

Atif Ansar y Bent Flyvberg, respectivamente profesores de Gobierno y de Manejo de Grandes Programas en la Universidad de Oxford, creen que en realidad Itaipú salió tan cara que no va a pagarse jamás. Probablemente eso es una pavada de Brits que odian la obra pública. Pero es cierto que la escala de los megaproyectos hidro resulta proporcional a la opacidad de sus costos y el alcance de sus “externalidades”, nombre técnico para otro axioma: “los costos que paga la gilada”. ¿Quiénes la componen?

Hay más lados oscuros de Itaipú en esa dirección, la gilada que garpa, y con su vida. El lago es enorme: 1400 km2, y desalojó cultivadores brasileños de soja que, ante la insuficiencia de las compensaciones, tuvieron que comprar hectáreas más baratas en Paraguay, transformándose en “brasiguayos”, como se los llama. Pero esos eran tipos con una moneda: pudieron poner la ropa a salvo.

Otros no: datos de impacto humano del lago en Paraguay, indisponibles, según usos y costumbres. Pero distintas organizaciones civiles e iglesias concuerdan en que el total de familias desplazadas en ambas orillas fue de 10.000, y el de individuos, 59.000. Los Ava-Guaraníes y mestizos del lado paraguayo terminaron amontonados a culatazos en reservas inviables y conflictivas, mientras los medios elogiaban la obra y los ecologistas se preocupaban por los yaguaretés.

Y ojo, Itaupú es una presa “buena”, la última buena de varias decenas de cierres de un tramo en que el Paraná tiene 200 metros de pendiente y un cauce emparedado entre dos potentes orillas de granito. Ojalá tuviéramos algo de esa geología hidrológica nosotros, más allá de Misiones. Pero no es el caso, y hace tiempo que Brasil, el país más hidroeléctrico del planeta, agotó todos los enclaves geográficos comparables.

Los que le quedan sin represar se dividen en malos y peores. La obra hidro más controvertida, Belo Monte, sobre el Xingú, entró en operaciones a principios de este año, pese a la movilización masiva de las tribus Kayapó, Munduruku y otras. Los caciques que no fueron comprados con televisores y camionetas saben que tras Belo Monte se vienen 60 represas más en la cuenca amazónica, a construirse en las dos próximas décadas sobre el Tapajós, el Teles-Pires, el Araguaia-Tocantins, y sigue la lista. El 99% de los argentinos nunca vio esos ríos, pero existen y son enormes. Y también un irremediable despelote técnico.

Antes de acusar a nadie de indigenismo tilingo (estoy en la Argentina, conozco el paño facho), los problemas de estos emprendimientos son inherentes a la geografía. Toda la cuenca amazónica, en su mayor parte una planicie, funciona con dos estaciones casi independientes de la lluvia local: la inundada y la seca.

En la primera, que va de diciembre a abril, toda la red de grandes ríos, de tributarios y de arroyos tiene 7 metros extra de profundidad, por la mayor escorrentía que baja desde los Andes, irrigados por lluvias monzónicas motorizadas por los «ríos atmosféricos» del Amazonas.

Hasta el 17% de la selva (el “Igapó”) queda entonces 3 o 4 meses bajo agua por el desmadre hídrico general, porque en esta zona tan chata de la llanura amazónica ningún río tiene orillas de piedra y bien delimitadas.

En revancha, durante la estación seca, de mayo a diciembre, todos los ríos bajan 7 metros y en muchos de ellos se puede caminar por el fondo, y hasta pisando sobre pasto nuevecito. Y esto sucede aunque llueva diariamente, con esas lluvias de ciclo cerrado generadas por la evapotranspiración de la formidable masa vegetal, tal vez la única del mundo tan ingente como “para regarse a sí misma” todos los días. En la seca fluvial, las precipitaciones apenas bajan un 10% promedio sobre una media anual de 4000 milímetros.

Es una seca muy mojada, la amazónica, pero tanta mojadura sin pendiente no mueve el amperímetro. Construir represas al pedo es un negocio de constructoras, pero en términos hidroeléctricos a Brasil no le reporta casi nada.

Es extraño, como todo en el Amazonas: llueva o no llueva, en la seca los ríos quedan reducidos a su mínima expresión. Esto obliga a que cada gran represa cuente con varias represas tributarias construidas aguas arriba, que les sirvan de reservorio. De otro modo, en la seca dejarían las turbinas fuera de régimen y la red eléctrica en “brown-out”. Sí, lector, las superficies lacustres -y los desalojos violentos- se van sumando.

Las etnias ribereñas hasta hace poco eran alimentariamente autónomas: vivían sobre ríos corrientes y biológicamente vivos, no sobre cadenas de lagos de agua estancada, eutroficada por excesos fotosíntesis, podrida de algas en descomposición y con poca pesca.

Cuando los ríos tropicales son subdivididos como ristras de chorizos en cadenas de lagos de escasa corriente y alta temperatura, a lo sumo sobreviven los peces no migratorios o capaces de arreglárselas en los primeros metros de profundidad (el epilimnio). Allí arriba el contenido de oxígeno disuelto del agua la vuelve “respirable” para todo ser con branquias. Pero el agua de fondo, o hipolimnio, se vuelve técnicamente una “zona muerta”, agua negruzca y sin oxígeno.

Peor aún: esos lagos en zona tropical emiten gases invernadero a borbotones, especialmente metano, proveniente de la putrefacción de plantas y algas en el hipolimnio. Y el metano, muy eficiente en atrapar radiación térmica, tiene un GWP (Global Warming Potential, capacidad de recalentamiento global) 25 veces mayor que el dióxido de carbono, medido a 100 años de emitido. La de Belo Monte no es electricidad limpia.

Tampoco limpia de sangre. En los embalses de llanura los lagos hidroeléctricos se vuelven gigantescos en superficie, porque -nuevamente dicho- la chatura del paisaje no demarca orillas. Y esto significa que los lugareños no sólo pierden la pesca –su fuente de proteínas y medio de vida- sino también sus aldeas. Pierden todo. Se vuelven IDPs, “Internally Displaced Persons”, eufemismo gringo de parias.

En suma, el antinuclearismo berreta de “las minorías intensas” y la acuciante falta de electricidad condenaron a la desaparición al sector menos organizado y peor representado y defendido de la democracia brasileña: los indios.

Alguien tenía que joderse.

Daniel E. Arias

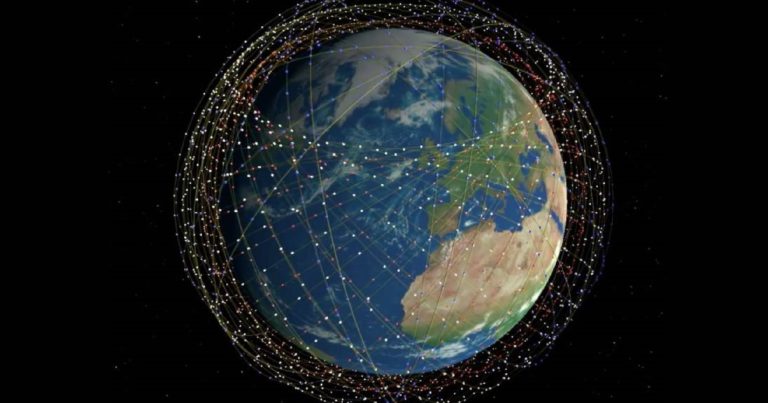

Argentina exportará las escenas satelitales SAOCOM a India, África y a nuevos mercados en Asia

Los satélites SAOCOM 1A y 1B, cuyas siglas significan “Satélites Argentinos de Observación con Microondas”, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), fueron lanzados al espacio desde Estados Unidos en los años 2018 y 2020, respectivamente, y viajaron a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa Space X que los inyectó en órbita. Ambos satélites poseen una antena SAR (Radar de Apertura Sintética, por sus siglas en inglés) que recibe información en Banda L. Esta tecnología radar permite detectar información en cualquier condición meteorológica y horario (día y noche) y específicamente la Banda L, a diferencia de otro tipo de bandas, logra penetrar la vegetación y la superficie del suelo pudiendo generar mapas de humedad de vital importancia para la agricultura. VENG es la empresa designada por la CONAE que, desde el 2020, comercializa los productos basados en información satelital generados por la constelación SAOCOM. Además, actualmente, Argentina es el único país de América que comercializa escenas satelitales en Banda L a través de un satélite propio. «Este acuerdo nos potencia a ambas empresas. Suhora va a funcionar como un enorme catalizador para que SAOCOM encuentre nuevos clientes y necesidades a satisfacer en las regiones en las que ellos exploran y son especialistas. De otro modo se nos haría muy difícil llegar a esos mercados», afirmó Adrián Unger, subgerente de Soluciones basadas en Información Satelital de VENG. Acuerdos previos VENG firmó en diciembre de 2020 un acuerdo con la empresa italiana e-GEOS, propiedad de la Agencia Espacial Italiana (20%) y la empresa Telespazio (80%). A partir de ese acuerdo, E-GEOS potenció su oferta de productos satelitales en todo el mundo, dado que previamente ya comercializaba los productos generados por los cuatro satélites italianos Cosmo-SkyMed cuya tecnología radar es en Banda X. Así, desde la firma de ese acuerdo, puede combinar ambas tecnologías para responder a las necesidades de sus clientes. Estos satélites junto a los dos satélites SAOCOM conforman el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI). Por otra parte, durante la segunda mitad del 2021, VENG firmó acuerdos con las empresas Restec (Remote Sensing Technology Center of Japan), de Japón; MDA, de Canadá; y Bsed (Beijing Smart Earth Digital), de China. Finalmente, en marzo de 2022, y en el marco de la feria internacional Satellite, en Washington D.C., VENG firmó un acuerdo con la empresa URSA Space Systems, de Estados Unidos. SOBRE VENG VENG es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial. Con más de 24 años de experiencia, y una nómina actual de 470 colaboradores, VENG participa en proyectos estratégicos del Plan Espacial Nacional Argentino, como el desarrollo de prototipos de vehículos lanzadores para el acceso al espacio y la integración y ensayos de componentes satelitales, entre los cuales se destacan, las antenas radar de los satélites SAOCOM. Por otra parte, se dedica a la operación de dos estaciones terrenas en el país, en las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también de centros de control de misiones satelitales. VENG tiene la representación mundial exclusiva de los productos de la misión SAOCOM de la CONAE en el mercado de la información satelital para la observación terrestre. A nivel societario, VENG está constituida como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria a través de la CONAE.🇦🇷🤝🇮🇳 Fortalecemos los lazos de cooperación en Ciencia y Tecnología con India.

— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) February 7, 2023

Junto al Ministro de Ciencia, Tecnología y Ciencias de la Tierra, Dr. Jitendra Singh, lanzamos el llamado conjunto a proyectos de investigación en las áreas de biotecnología y transición energética. pic.twitter.com/lVGImN1b5m

El plástico está presente en 7 de cada 10 residuos en la costa bonaerense

«Iron Mountain»

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

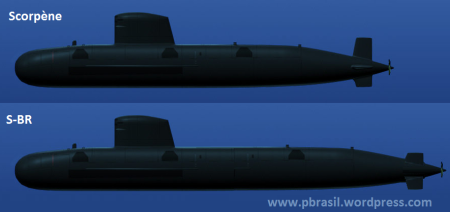

“Take five”: en 2008 Brasil compró a Francia la licencia de fabricación de cuatro submarinos Scorpene como el de arriba, y uno como el de abajo, mucho más parecido al Barracuda (mismo fabricante, Naval Group). A éste último Brasil le pondrá un motor nuclear de desarrollo propio. El prototipo del motor, un PWR con uranio enriquecido al 19,7%, se está probando en instalaciones terrestres desde hace tres años.

Ante el fiasco del sistema de toberas que les vendió Siemens en su acuerdo de 1975, el Programa Paralelo brasileño decidió la construcción de una planta piloto de enriquecimiento con tecnología propia de centrifugadoras. La diseñó la Armada y está en Aramar, Iperó, Sao Paulo. Fue inaugurada en 1988, visitada por Alfonsín en el cuadro de apertura y distensión que posibilitó el Mercosur. Posteriormente, la tecnología allí testeada se instaló a escala industrial en Resende, Río de Janeiro, en 2003.

Iperó fue el primero y por ahora solitario éxito palpable del “Programa Nuclear Paralelo” de Brasil, en el que cada fuerza armada tenía su propio proyecto de producción de elementos físiles, billetera libre y ningún control civil interno. Tampoco parece haber tenido la suficiente coordinación inter-fuerzas.

Llegada la democracia a Brasil en 1985, los controles civiles –que los militares recibieron con tanta alegría como un pato la munición- fueron corrigiendo la situación, fundamentalmente para no desairar los ofrecimientos de inspección recíproca y colaboración tecnológica que por fin ofrecía la Argentina. Iperó, planta piloto, y luego Resende, plenamente industrial, fueron puestas bajo control del ABBAC, la agencia binacional de controles recíprocos de inventarios nucleares.

Este organismo binacional fue pergeñado por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney para disipar suspicacias de armamentismo entre ambos países, pero sin tener que firmar el TNP (Tratado de No Proliferación del Organismo Internacional de Energía Atómica). La explicación ya la dimos muchas veces: el tratado deja proliferar libremente a las superpotencias militares, pero le pone mil y un palos en la rueda a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología nuclear pacífica de los escasos países como el nuestro, con programas atómicos independientes.

En contradicción con este marco conceptual inicial del ABBAC, en tiempos del presidente Carlos Menem nuestro país firmó unilateralmente el TNP sin siquiera avisarle a Brasil. Nuestro socio en el Mercosur se vio obligado a hacer lo propio un tiempo después, para no quedarse aislado diplomáticamente en la región. De modo que la ampliación industrial que fue Resende directamente nació bajo salvaguardias dobles, del ABBAC y del OIEA, con el organismo de Viena metido cual suegra en la cama de la feliz pareja. Sobre esto, se vuelve después.

Aunque industrial, Resende fue pensada para abastecer un programa de centrales ya condenado al enanismo, que hoy por hoy sólo genera el 3% de la electricidad nacional. Y pese a la oposición de los EEUU los brasileños la hicieron nomás, y le dijeron “No hay tu tía” a los EEUU, que han hecho todo lo posible -y seguirán haciéndolo- por evitar que Brasil y Argentina tengan capacidades propias de enriquecimiento.

Pero en este desafío del uranio enriquecido brasuca hay algo de fútbol tribunero. Es cierto que Brasil necesita enriquecer este combustible “at home” para cubrir sin temor a extorsiones el consumo de las Angras 1 y 2, y la 3 si se termina alguna vez. Nosotros también lo necesitaremos para nuestras centralitas compactas CAREM, que funcionan con uranio enriquecido, y para la primera gran PWR de agua liviana que construyamos, si alguna vez sucede. Pero la verdad es que la minúscula planta de enriquecimiento argentina de Pilcaniyeu, Río Negro, o la mucho más moderna e industrial de los brasileños en Resende no son motivo de insomnio para nadie, ni siquiera en Washington.

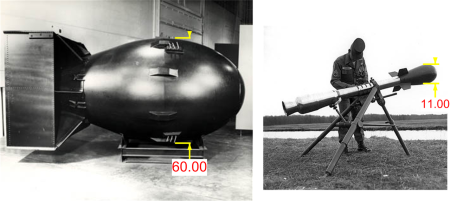

Y es que a la hora de hacer bombas lo que vale es el plutonio: una esfera tamaño bola de billar de plutonio 239 militar pesa 4 kg y cuesta mucho menos que una de 15 kg. de uranio enriquecido al 90% (de tamaño apenas mayor). En el ínfimo y terrible instante de formar masa hipercrítica, la bola de plutonio tarda más en volatilizarse y dispersarse como gas en estado de plasma. Pero en las millonésimas de millonésimas de segundo en que conserva el estado sólido supercrítico, rinde más neutrones, fisiona más material y por ende rinde más potencia termomecánica y radiante. “More bang for the buck”, como descubrió Oppenheimer en 1944. No sólo es una mejor bomba, es más barata.

En términos militares, hoy con uranio se hace “jogo bonito” en diplomacia internacional, pero los goles se hacen con plutonio. Desde 1992, cuando los EEUU y la entonces recién nacida Federación Rusa desmantelaron en cumplimiento de los pactos Salt III sus últimas bombas de uranio, es dudoso incluso que queden muchas de éstas en los arsenales de las superpotencias, y ya eran rarezas.

La ventaja inicial de diseño de “Little Boy”, la bomba de Hiroshima, fue que su mecanismo de acción era un cañón antiaéreo (sic) que disparaba una bala de uranio enriquecido contra un blanco de lo mismo en el otro extremo del tubo. Sí, efectivamente, el cañón hacía blanco sobre sí mismo. Tampoco nadie pretendía darle más de un único uso…

Esto del cañón permitía fabricar una bomba longilínea y relativamente aerodinámica, que con los rediseños y miniaturizaciones de posguerra llegó a caber en balas de artillería. Y sin embargo, durante toda la Primera Guerra Fría las superpotencias experimentaron de todo, y terminaron adhiriendo a la bomba implosiva de plutonio, al menos como base de su armamento. En esta Segunda Guerra Fría eso no parece en vías de cambiar.

“Take five”: en 2008 Brasil compró a Francia la licencia de fabricación de cuatro submarinos Scorpene como el de arriba, y uno como el de abajo, mucho más parecido al Barracuda (mismo fabricante, Naval Group). A éste último Brasil le pondrá un motor nuclear de desarrollo propio. El prototipo del motor, un PWR con uranio enriquecido al 19,7%, se está probando en instalaciones terrestres desde hace tres años.

Ante el fiasco del sistema de toberas que les vendió Siemens en su acuerdo de 1975, el Programa Paralelo brasileño decidió la construcción de una planta piloto de enriquecimiento con tecnología propia de centrifugadoras. La diseñó la Armada y está en Aramar, Iperó, Sao Paulo. Fue inaugurada en 1988, visitada por Alfonsín en el cuadro de apertura y distensión que posibilitó el Mercosur. Posteriormente, la tecnología allí testeada se instaló a escala industrial en Resende, Río de Janeiro, en 2003.

Iperó fue el primero y por ahora solitario éxito palpable del “Programa Nuclear Paralelo” de Brasil, en el que cada fuerza armada tenía su propio proyecto de producción de elementos físiles, billetera libre y ningún control civil interno. Tampoco parece haber tenido la suficiente coordinación inter-fuerzas.

Llegada la democracia a Brasil en 1985, los controles civiles –que los militares recibieron con tanta alegría como un pato la munición- fueron corrigiendo la situación, fundamentalmente para no desairar los ofrecimientos de inspección recíproca y colaboración tecnológica que por fin ofrecía la Argentina. Iperó, planta piloto, y luego Resende, plenamente industrial, fueron puestas bajo control del ABBAC, la agencia binacional de controles recíprocos de inventarios nucleares.

Este organismo binacional fue pergeñado por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney para disipar suspicacias de armamentismo entre ambos países, pero sin tener que firmar el TNP (Tratado de No Proliferación del Organismo Internacional de Energía Atómica). La explicación ya la dimos muchas veces: el tratado deja proliferar libremente a las superpotencias militares, pero le pone mil y un palos en la rueda a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología nuclear pacífica de los escasos países como el nuestro, con programas atómicos independientes.

En contradicción con este marco conceptual inicial del ABBAC, en tiempos del presidente Carlos Menem nuestro país firmó unilateralmente el TNP sin siquiera avisarle a Brasil. Nuestro socio en el Mercosur se vio obligado a hacer lo propio un tiempo después, para no quedarse aislado diplomáticamente en la región. De modo que la ampliación industrial que fue Resende directamente nació bajo salvaguardias dobles, del ABBAC y del OIEA, con el organismo de Viena metido cual suegra en la cama de la feliz pareja. Sobre esto, se vuelve después.

Aunque industrial, Resende fue pensada para abastecer un programa de centrales ya condenado al enanismo, que hoy por hoy sólo genera el 3% de la electricidad nacional. Y pese a la oposición de los EEUU los brasileños la hicieron nomás, y le dijeron “No hay tu tía” a los EEUU, que han hecho todo lo posible -y seguirán haciéndolo- por evitar que Brasil y Argentina tengan capacidades propias de enriquecimiento.

Pero en este desafío del uranio enriquecido brasuca hay algo de fútbol tribunero. Es cierto que Brasil necesita enriquecer este combustible “at home” para cubrir sin temor a extorsiones el consumo de las Angras 1 y 2, y la 3 si se termina alguna vez. Nosotros también lo necesitaremos para nuestras centralitas compactas CAREM, que funcionan con uranio enriquecido, y para la primera gran PWR de agua liviana que construyamos, si alguna vez sucede. Pero la verdad es que la minúscula planta de enriquecimiento argentina de Pilcaniyeu, Río Negro, o la mucho más moderna e industrial de los brasileños en Resende no son motivo de insomnio para nadie, ni siquiera en Washington.

Y es que a la hora de hacer bombas lo que vale es el plutonio: una esfera tamaño bola de billar de plutonio 239 militar pesa 4 kg y cuesta mucho menos que una de 15 kg. de uranio enriquecido al 90% (de tamaño apenas mayor). En el ínfimo y terrible instante de formar masa hipercrítica, la bola de plutonio tarda más en volatilizarse y dispersarse como gas en estado de plasma. Pero en las millonésimas de millonésimas de segundo en que conserva el estado sólido supercrítico, rinde más neutrones, fisiona más material y por ende rinde más potencia termomecánica y radiante. “More bang for the buck”, como descubrió Oppenheimer en 1944. No sólo es una mejor bomba, es más barata.