El 15 de noviembre del corriente año se cumplirán ocho años del hundimiento y tragedia del submarino ARA San Juan, y con ello, no sólo la pérdida de vidas de marinos en actividades de adiestramiento, sino la pérdida de la capacidad submarina de la Armada Argentina, que significó también una disminución importante de la capacidad de disuasión del país, cuyas riesgosas implicancias aún no se alcanzan a percibir.

Prueba de esto último y sin entrar en el análisis de las responsabilidades que pueden caber por igual a políticos y militares (especialmente en la cadena de hechos que llevaron al hundimiento del submarino), es la incapacidad del Estado Argentino para recuperar la pérdida de una capacidad que, en términos de defensa nacional, es estratégica.

Hoy la Armada posee dos submarinos, el Santa Cruz (Tipo TR 1700), gemelo del San Juan duerme en Tandanor, mientras que el Salta (Tipo 209-1200), veterano de la guerra de Malvinas, está amarrado permanentemente en Mar del Plata y es usado para adiestramiento.

Mientras tanto, los submarinistas argentinos alternan intercambios con la Marina de Guerra del Perú, país que posee una de las flotas de submarinos más importante de América del Sur y en pleno proceso de renovación.

Y mientras numerosos países por todo el globo anuncian la renovación y el incremento de sus flotas de submarinos, la realidad argentina camina por el camino inverso, incluso a pesar de anuncios oficiales que, desde hace años, llenan algunos medios especializados.

El programa truncado

A fines de los 70 y principios de los 80, Argentina tenía el programa más ambicioso de desarrollo naval de Sudamérica, el cual incluía la incorporación de 6 submarinos de los tipos TR 1400 y TR 1700 (que se sumarían a los 2 Tipo 209 adquiridos a principios de los 70). Cuatro de los submarinos serían construidos en el astillero Domecq García, montado en el predio que hoy ocupa Tandanor a esos efectos.

El programa continuaría con el desarrollo y construcción de al menos un submarino nuclear, sobre la base del diseño TR1700 alargado y con un reactor modular nacional.

Los recortes presupuestarios sufridos por las Fuerzas Armadas después de la guerra de Malvinas, las imposiciones internacionales, incluyendo el embargo británico y la falta de una política de estado en materia de defensa, tiraron literalmente por tierra al programa de submarinos, aunque algunos gobiernos anunciaron de manera poco responsable su continuidad, particularmente en el caso del submarino nuclear.

Como se aprecia, no escapa a gobiernos de ningún partido la limitada seriedad con que se abordó en el pasado el tema de las capacidades submarinas. Como sea, el programa quedó trunco y desde entonces, se han hecho infructuosos esfuerzos que aún no han dado frutos. La necesidad de recuperación de la capacidad submarina está claramente definida en el planeamiento estratégico de la defensa, como prioritaria, al mismo nivel que los F-16 en proceso de incorporación.

La necesidad

Ciertamente es a partir de las exigencias operativas o ConOp (concepto operacional), es decir lo que se pretende que haga cualquier sistema de armas, que se define el modelo, prestaciones, capacidades y restricciones del diseño que se incorpore.

En tal sentido, las necesidades de la Armada podrían requerir un submarino oceánico, de propulsión convencional diésel-eléctrica con sistema AIP, tipo celda de combustible, con alternativas a motor Stirling, o nuclear (recordemos que era la intención inicial de la producción de la serie TR1700), que asegurara una velocidad sostenida no inferior a 10 nudos en inmersión y una capacidad de operación no inferior a 40 días en la zona de operaciones. Al hablar de un submarino oceánico se aprecia que la autonomía no puede ser inferior a 4500 millas náuticas y la velocidad en superficie máxima debiera no ser inferior a 25 nudos, para llegar a la zona de operaciones en corto tiempo.

Su tripulación debiera reducirse al mínimo (inferior a 30 tripulantes), considerando un alto nivel de automatización. Y debiera estar armado con hasta un mínimo de 16 torpedos antibuque/ antisubmarinos o misiles antibuque/ antisuperficie (blancos en tierra), de un alcance no menor a los 150 km si se quiere asegurar la supervivencia del submarino. Asimismo, debe tener capacidad para transportar un mínimo de 12 comandos con equipo.

La cantidad mínima de submarinos sería de 3, para mantener en forma permanente dos en servicio y uno en reparación o mantenimiento mayor. La cantidad ideal para las necesidades nacionales, serían un mínimo de cinco unidades. Partiendo de estos requisitos, veremos de manera rápida las alternativas posibles, las que probablemente no satisfagan por completo las necesidades.

Modelos nuevos

El mercado de los submarinos convencionales se encuentra en franca expansión. A los constructores tradicionales, se han sumado una lista cada vez mayor de países que mediante convenios de transferencia tecnológica, han desarrollado la capacidad para construir submarinos sea con licencia o de diseño propio, incluso con sus propios sistemas internos y de armas.

Sin duda son los alemanes y franceses los que dominan el mercado de submarinos convencionales:

thyssenkrupp de Alemania, con sus modelos Tipo 214 y Tipo 209 NG (Nueva Generación) y Naval Group con su modelo Scorpéne.

El Tipo 214 (versión de exportación del Tipo 212 en uso en la armada alemana) es empleado por Portugal, Grecia, Turquía, Corea del Sur y Pakistán, siendo fabricado o montado en los últimos 4 países. En total hay 24 unidades en servicio o a ser fabricadas. La propulsión incluye un motor AIP (Air Independent Propulsion), con celdas de combustible, que permite al submarino navegar sin salir profundidad de snorkel o a superficie para recargar baterías, extendiendo el tiempo en inmersión hasta casi 21 días.

El Tipo 209 por su parte, si bien no fue empleado por la armada alemana, ha sido un éxito de exportación, habiendo sido fabricados o encargados para ello, unos 64 ejemplares por parte de 12 países. De ellos, 3 se encuentran en fabricación y de los 61 restantes, solo los dos submarinos argentinos se encuentran fuera de servicio.

thyssenkrupp ha ofrecido a Argentina, la versión 209 NG (Next Generation), el cual es una versión muy mejorada, con alta velocidad en inmersión, bajos niveles de ruido y excelente autonomía para las funciones que se prevé desempeñen en la Armada. Como el Tipo 214, puede incorporar propulsión AIP.

Naval Group por su parte, ofrece su submarino para exportación Scorpéne (no es usado por la armada francesa), equivalente en dimensiones y prestaciones a los dos mencionados anteriormente. También se ofrece con propulsión AIP o con sistemas de propulsión diésel eléctrico convencional. Cabe aclarar que este submarino surgió como un diseño conjunto entre Naval Group (ex DCNS) y Navantia de España y que llevó a unas disputas legales por su comercialización y por el desarrollo por parte de España del S80, el cual se desarrolla más adelante. Ha sido adquirido por Malasia, Chile, Brasil e India. Su diseño sirvió de base para el desarrollo del submarino español S80.

En noviembre de 2024 el Ministerio de Defensa argentino envió a Naval Group una LOI (Letter of Intention – Carta de Intención), un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de hasta 3 unidades del Modelo Evolved (evolucionado), sin que haya avances a la fecha.

Otros modelos que podrían satisfacer los requerimientos son el Saab C71 sueco y el Navantia S80 español. Estos submarinos son de mayor desplazamiento, autonomía y capacidad ofensiva que los 209 NG y Scorpene ya que, aunque han sido diseñados para escenarios similares a los propios, la mayor disponibilidad presupuestaria de sus usuarios facilita su incorporación por armadas más poderosas que la argentina.

El Saab C71 es un submarino de tipo expedicionario (gran autonomía y capacidad oceánica plena), diseñado por Saab y Damen para la marina de Países Bajos. Basado en un diseño probado, incorpora las últimas capacidades y tecnologías de guerra submarina, mientras que su diseño modular permite incorporar nuevas tecnologías a medida que evolucionan para garantizar su relevancia en el futuro. Este submarino se basa en el éxito de los submarinos de clase Collins, operados por la Marina Real Australiana y la Armada Sueca. Se prevé que su desplazamiento supere las 2300 Toneladas en superficie y unas 2700 en inmersión.

El español S80, un derivado del Scoperne (Navantia participó de su desarrollo), es de los submarinos convencionales occidentales de mayores dimensiones, ya que desplazan unas 3200 toneladas en superficie y poco más de 3700 en inmersión. Tiene una autonomía de entre 50-60 días de navegación en superficie y con su sistema AIP puede tener una navegación continua sumergido de unos 21 a 30 días a 4 nudos. Su autonomía ronda los 8000 km navegando en superficie. Su armamento, similar al de todos los submarinos occidentales, basado en tubos lanzatorpedos de 533 mm, misiles antibuque SM38 Exocet o Sub Harpoon y minas. Su inconveniente, el elevado costo y el retraso actual del programa.

Por otra parte, existen diseños conceptuales factibles de ser construidos y en tal sentido, los dos modelos que pueden resultar de interés son el surcoreano HDS 1500 MGP y el turco STM TS 1700.

Hyundai Heavy Industries (HHI) ha propuesto a la Marina de Guerra del Perú el desarrollo conjunto de una nueva clase de submarinos basada en el modelo HDS-1500. El HDS-1500, diseñado por HHI, fue presentado por primera vez en la conferencia Colombiamar 2025. Tendrá un desplazamiento de 1500 toneladas sumergido, una eslora de 65 metros, timón cruciforme en X y una tripulación de solo 25 marinos. Utilizará un sistema de propulsión AIP con baterías de iones de litio (tecnología con la que HHI fue pionero a nivel mundial), lo que aumentará su autonomía sumergido sin elevar los costos de mantenimiento. Tendrá una autonomía de más de 5000 millas náuticas y su velocidad máxima en inmersión ha sido anunciada en 50 nudos, uno de los más rápidos a nivel mundial.

Estará equipado con misiles crucero para ataque a tierra o a buques, varios tipos de sonar de diseño surcoreano (como sonar de casco, de escaneo lateral y sonar remolcado activo), un sensor de evasión de minas, así como señuelos móviles y flotantes, y un radar de navegación, pudiendo considerarse como uno de los submarinos convencionales más avanzados del mundo.

Por su parte, el diseño STM TS 1700, se basa en el programa de construcción de submarinos de la clase Reis (Tipo 214 alemán modificado), incorporando las últimas innovaciones tecnológicas, aunque en un casco de menores dimensiones y desplazamiento, similares a las del HDS 1500.

Pocos detalles se conocen, excepto la intención del gobierno turco de entrar a competir fuerte en un mercado cada vez más variado y complejo. Se aprecia que este proyecto no prosperará toda vez que la marina turca inició el programa MILDEN, que implica el desarrollo de un submarino derivado del Tipo 214, de mayores dimensiones y capacidades.

Revisando la necesidad: los minisubmarinos

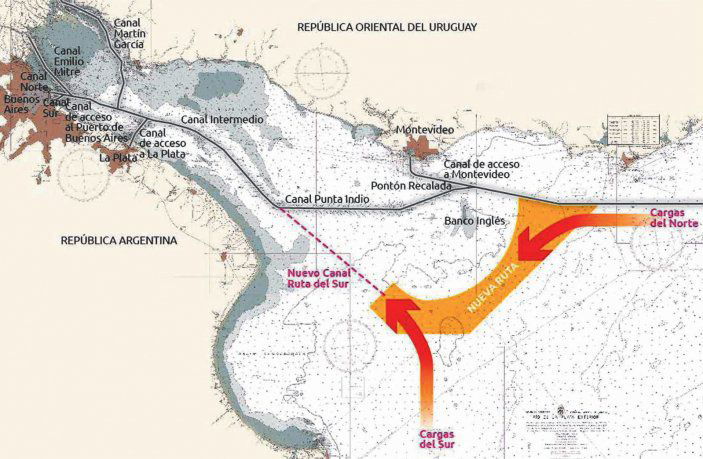

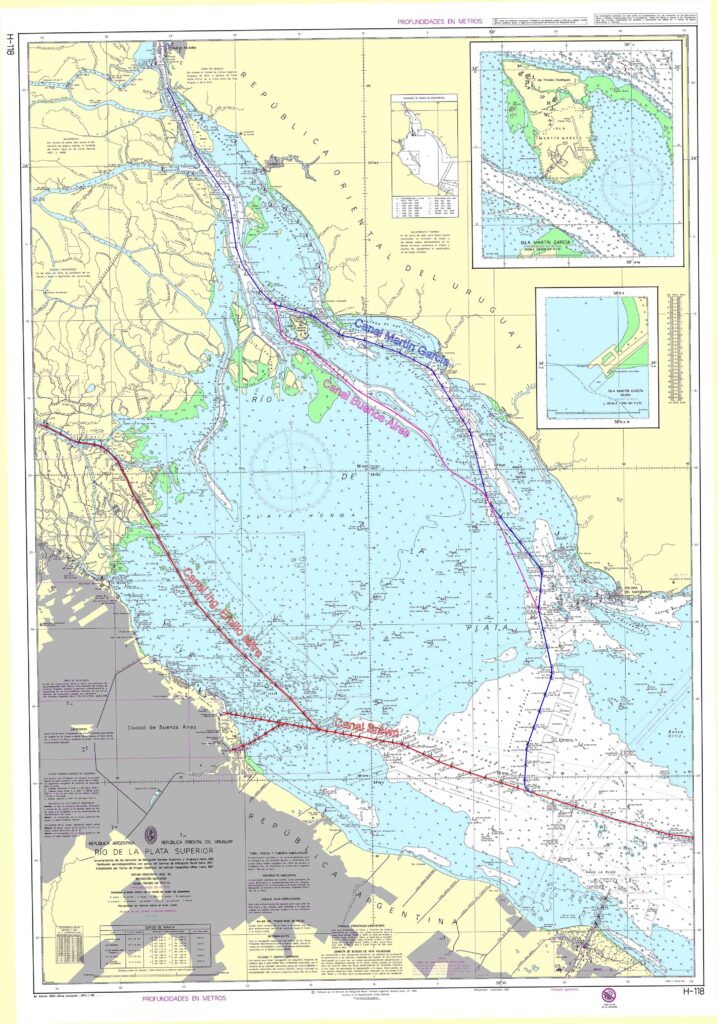

En los párrafos precedentes se había enunciado cuál era el probable requerimiento operativo de nuestro país en materia de submarinos. Ciertamente, lo expresado refleja no sólo una necesidad militar concreta, sino los anhelos de la Armada Argentina cuando la visión de una armada de aguas azules era la que regía los planes de evolución naval. Como parte del ciclo de planeamiento de la defensa nacional se ha definido y expresado en numerosas ocasiones la adopción de una estrategia de empleo de fuerzas “Multicapa de restricción de área, mediante la ejecución de operaciones multidominio”.

En tal sentido, la restricción de área implica precisamente evitar que cualquier enemigo ejerza el control efectivo y seguro de los espacios terrestres, marítimos, aeroespacial, cibernético y de información o cognitivo, especialmente cuando dicho enemigo tiene un poder de combate superior con relación al propio.

Es así como, en el ámbito naval, la necesidad de evitar el control del mar, en particular las aguas del amplio litoral marítimo, debiera invitar a reformular los requerimientos operacionales en materia submarina y pensar no solo en disponer de submarinos con capacidad oceánica para afectar flotas enemigas y sus líneas de comunicación a gran distancia de nuestras costas, sino de submarinos de escaso desplazamiento y gran discreción, para operar en aguas poco profundas contra aquellas amenazas navales cercanas a nuestras costas (en particular fuerzas anfibias y submarinos enemigos).

La necesidad no es novedosa. A fines de los años 80, la firma italiana Fincantieri, ofreció a la Armada Argentina, la posibilidad de desarrollar y fabricar en el astillero Domecq García, una serie de minisubmarinos basados en el diseño DG-120, con modificaciones realizadas para atender especialmente los exigentes requisitos de la armada. Desafortunadamente y de igual manera que lo sucedido con la serie TR, no se avanzó con la idea.

El concepto DG-120 tendría un desplazamiento de 130 toneladas en inmersión, 28,2 metros de largo, un casco de 2,3 metros de diámetro. Tendría 7 tripulantes, casi 2000 millas de autonomía (120 millas en inmersión) y estaría armado con 6 torpedos de 400 mm de nuevo diseño y 6 minas electrónicas. Su equipamiento electrónico era similar en capacidades a los submarinos clase Nazario Sauro (adquirido por la Marina Militare), que también Fincantieri ofreció a nuestra Armada.

El DG-120 y otros modelos de mayores dimensiones no fueron fabricados en serie, asumiendo el diseño de estos submarinos y de otros de empleo civil y para tareas de rescate, la firma DRASS. Recientemente se anunció el inicio de construcción en Rumania de un submarino DG-160 (de mayores dimensiones que el 120), probablemente con destino a Ucrania. Italia, un país referente en materia de diseño y construcción de minisubmarinos, vendió dos unidades del modelo M23 a la Marina de Qatar.

Los submarinos diseñados por M23 SRL, un spin off del astillero GSE SRL (Giunio Santi Engineering S.R.L.), serán construidos por Fincantieri. Son de características similares al DG-120 en cuanto a dimensiones y desplazamiento, aunque llevan torpedos de 533 mm y sistema de propulsión AIP.

Otros fabricantes ofrecen submarinos aptos para operar en aguas poco profundas, como STM de Turquía, con su modelo STM500. Este submarino tiene de 490 a 630 toneladas de desplazamiento según la versión, una eslora de 42 metros, 18 a 22 tripulantes más 8 comandos y una autonomía de más de 2000 millas náuticas. Puede armarse con torpedos, misiles o minas y puede sumergirse a más de 200 metros. Se han vendido cuatro unidades a un cliente no especificado y numerosos países se presentan como potenciales compradores.

Otro astillero turco, DEARSAN, ha desarrollado el LSUB 33, un modelo similar al anterior, aunque de menores dimensiones, desplazamiento y profundidad de inmersión, aunque de momento no ha logrado ventas en el exterior.

Opciones usadas

La incorporación de un submarino nuevo implica un proceso extendido en el tiempo, normalmente no menor a 6 años desde la firma de cualquier contrato. La posibilidad de incorporar sistemas de armas usados y que han sido dados de baja por haber cumplido su tiempo de servicio o porque han sido reemplazados por unidades más nuevas, constituye para muchos países de limitado presupuesto de defensa una opción más que aceptable en términos de disponer de capacidades todavía eficaces a bajo costo.

La incorporación de tanques, aeronaves Dagger y A-4, portaaviones y destructores, etc., en décadas pasadas, otorgó a la Argentina capacidades de disuasión y de combate imposibles de adquirir en épocas de vacas flacas. Los tiempos actuales se presentan de igual manera y el ejemplo de la compra de los aviones F-16, P-3C Orion y Huron, de los helicópteros Sea King, de los blindados Stryker, M113 y camiones varios, pueden indicar el camino a seguir por la Armada en cuánto a su flota de submarinos.

Hace años, la Armada de Brasil ofreció vender a la Argentina los cuatro submarinos de Tipo 209-1400 alemanes, fabricados en Brasil y con un remanente de vida útil más que aceptable. Hubo idas y vueltas, hasta que solo la oferta quedó en el submarino cabeza de serie, el Tupí, único de la serie fabricado en Alemania desde 1984 y puesto en servicio en 1989. El Tupi ha finalizado un prolongado proceso de modernización en el Arsenal de Marina de Río de Janeiro, encontrándose en fase de pruebas. Con esta modernización, la armada brasileña prevé seguir operándolo por varios años más dado el retraso del programa de submarinos Scorpene. Idéntica modernización, se prevé aplicar a alguno de los otros tres de la serie.

Ante la reducción de posibilidades de transferencia, la Armada Argentina, de manera complementaria a la compra de los P-3C, requirió información a la Armada Noruega para la adquisición de hasta dos submarinos clase Ula, del tipo 206 alemán. Estos submarinos entraron en servicio a partir de 1989 y han sido modernizados en 2008/10, incorporando sensores y sistemas de navegación de última generación. Sus dimensiones y desplazamiento son ligeramente inferiores a los del tipo 209 – 1200.

Países Bajos ha estado ofreciendo a varios países de la OTAN y de América del Sur, desde hace años, equipos militares excedentes o en proceso de desprogramación. En el caso argentino, la oferta incluyó sistemas de armas avanzados, tales como tanques Leopard 2 A5, helicópteros Cougar (Airbus H215) y otros. Ha circulado la versión en algunos medios de prensa de que existiría la posibilidad de la venta de submarinos de la clase Walrus, los que entraron en servicio hacia 1987 (Zeelow, el segundo de la clase). Con excepción del Walrus (en proceso de desguace), los tres restantes fueron modernizados entre 2013 y 2018. Con un desplazamiento de 2450 toneladas en superficie y 2800 en inmersión, autonomía de 10.000 millas, profundidad de inmersión de más de 300 metros y armamento de 20 torpedos y misiles Sub Harpoon, son considerados por prestaciones y equipamiento entre los submarinos convencionales más eficaces en servicio activo.

Durante la Feria LAAD 2025 se dio a conocer la disponibilidad por parte de la Armada Turca de dos submarinos clase Atilay del Tipo 209-1200, próximos a ser radiados de servicio. La Armada Turca dispone de seis unidades que entraron en servicio a partir de 1976 y dos unidades han sido modernizadas en 2015, con sistemas desarrollados en Turquía y Alemania, que incorporaron la última tecnología en materia de guerra submarina. Según lo informado, la oferta sería por un precio conveniente y podría incluir la transferencia de hasta dos fragatas Meko 200 clase Barbaros, similares en capacidad y armamento a los MEKO 360, pero con propulsión CODOD (exclusivamente motores diésel) y armamento de origen estadounidense. Todos estarían en excelente estado operativo. Los submarinos podrían ser entregados en el transcurso de este año y del próximo, pero hasta el momento, se desconocen detalles y si existe real interés en el Ministerio de Defensa por esta oferta.

La decisión adecuada

La recuperación de la capacidad para ejecutar operaciones submarinas constituyó desde mucho tiempo antes de la pérdida del submarino ARA San Juan, uno de los pilares de disuasión de nuestro país. Ya se cumplirán en noviembre ocho años sin acciones serias y concretas para dar a la Armada Argentina los medios necesarios para cumplir su exigente misión.

La selección de cualquier submarino tendría que considerar algunos aspectos:

– El presupuesto para la adquisición y mantenimiento seguirá siendo reducido.

– La compra de submarinos de nueva construcción implica un mínimo de 6/7 años hasta su entrada en servicio.

– El tiempo sin disponer de capacidad submarina, puede llegar en ese caso a unos 15 años desde la pérdida del ARA San Juan. Ese tiempo resulta más que suficiente para perder casi todo el know how en la operación y mantenimiento de submarinos, incluso la transmisión de la aún valiosa experiencia obtenida en combate durante la guerra de Malvinas.

– Las soluciones paliativas (instrucción o cursos en otras armadas) son parciales y no aseguran en modo alguno, una rápida adaptación y asimilación al material nuevo que eventualmente se adquiera.

Es por ello que aún sin disponer de todos los condicionantes que pueden llevar a la selección de un submarino en particular, la solución podría pasar por lo siguiente:

1. Recuperar una capacidad mínima de disuasión y reducir los riesgos de pérdida de know how para la operación y mantenimiento de submarinos, mediante la incorporación en el corto plazo, de uno o dos submarinos usados que aseguren una vida útil mínima de unos 10 a 15 años.

En tal sentido, de confirmarse la propuesta de Turquía y lograrse precios accesibles, se podría llegar a una solución aceptable.

2. Reformular los requerimientos operacionales, considerando en función de la estrategia de empleo de fuerzas, la incorporación de submarinos costeros de nueva construcción. La incorporación de uno o dos submarinos costeros de reducidas dimensiones, sería factible para el reducido presupuesto de defensa argentino al tiempo que otorgaría una capacidad disuasiva importante debido a su alta discreción y baja detectabilidad. Su pequeño tamaño y capacidad para navegar sumergido en aguas poco profundas, permitiría su operación en toda la plataforma submarina con posibilidad de abastecerse en diversos puertos sin necesidad de instalaciones especiales. Su equipamiento avanzado y su reducida tripulación facilitaría la recuperación del conocimiento perdido por parte de los submarinistas argentinos, a la vez que permitiría preparar a la armada para operar en un futuro unidades de mayores prestaciones y dimensiones.

3. Incorporar en el mediano y largo plazo submarinos convencionales con capacidad oceánica, para alcanzar las capacidades requeridas por la defensa nacional y establecidas en el PLANCAMIL.

Los modelos por seleccionar serán responsabilidad directa de los especialistas y la decisión estará seguramente ligada a condicionantes de orden geopolítico, económico y de desarrollo de la industria naval argentina.

En materia de submarinos usados, el Tipo 209 se presenta como la opción ideal, considerando el conocimiento que los submarinistas argentinos tienen en este diseño alemán, ya sea por haberlo operado (Argentina fue el único país que los empleó en combate), tanto como por los intercambios realizados con Brasil y Perú.

La incorporación de submarinos usados de otro origen tendría que ser justificada de manera contundente, ya que podría implicar el cambio hacia un sistema logístico diferente al empleado actualmente, incrementando con ello no solo los costos de adquisición, sino de operación.

Las mismas consideraciones deberán tenerse en cuenta para la adquisición de unidades nuevas.

A modo de cierre, siendo la Argentina el 8º en superficie a nivel mundial, con una ubicación geográfica con implicaciones geopolíticas importantes (proximidad a un paso bioceánico y al continente Antártico, parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera con presencia militar en el área, zona económica exclusiva muy amplia y rica en recursos alimenticios, minerales y energéticos), no puede permitirse el lujo de no recuperar, en corto plazo, las capacidades perdidas. En tal sentido, los submarinos deben constituir una prioridad de cualquier gobierno, con independencia de su ideología o posición política.

Santiago Rivas