El supuesto PNA no solo es irreal o dudoso, como admite el excelente artículo de Victoria Mendizábal en La Nación. Fundamentalmente, no es nuclear y tampoco argentino. Sin embargo, su defecto máximo es su inexistencia.

Es más bien plan financiero basado en el ACR-300, un reactor imaginario, y lo pergeñó un fondo de inversión, próximamente buitre, con sede en el brumoso paraíso fiscal de Delaware, y enérgicamente llamado Meitner Energy.

El objetivo no es construir el esperpento. Es pintarlo y venderlo a los inversores giles. O pintarlo y quebrar, y que INVAP (el director de obra), NA-SA (su ejecutor) y la CNEA (su garante), quiebren.

INVAP no perpetró el ACR-300. Meitner, que se disfraza de INVAP y no lo es, bajó el diseño de un catálogo de centralitas compactas posibles del Organismo Internacional de Energía Atómica. Subrayo: “posibles”.

Posibles porque su ingeniería, su construcción y su operación no están autorizadas por el OIEA o por ninguna autoridad regulatoria del planeta, sea de Argentina, de Madagascar, de Finlandia de Turkmenistán o de Villa Fiorito. Esos cuatro pasos son procesos lentos, laboriosos y caros. Una década, mínimo, y más probablemente una y media. Centenares de millones de dólares a recuperar el año del arquero.

La industria nuclear yanqui, que ha estado rascándose el higo, pretende que el laburo lo hagamos nosotros.

La difunta física nuclear Lise Meitner, descubridora de la fisión del uranio 235 en 1938, no habría estado contenta de ese abuso de su apellido.

En INVAP hay una interna que te la cuento, pero la firma prefiere disciplinadamente callarse la boca. Siempre que confrontó con algún gobierno liberal (ergo, de derecha grave), a INVAP la reventaron, la estafaron en plata y trataron de llevarla a la quiebra.

Sin embargo INVAP está viva gracias al estado: al estado de Perú, al de Argelia, al de Egipto, al de Australia, al de Arabia Saudita y al de Holanda, que le pidieron reactores de investigación. El ACR-300 no es un reactor multipropósito, es una central nucleoeléctrica.

Lo único que asemeja el ACR-300 a un reactor multipropósito es que el ACR-300 tampoco va a producir un kilovatio-hora de electricidad. Porque no existe ni existirá.

Desde 1985, el estado argentino a INVAP le ha puesto más palos en las ruedas que embrague, motor y primera.

Por eso desde 1983 lo que construye INVAP para la CNEA o NA-SA anda rengo de plata y viene siendo puro “stop and go”.

No nos perdemos la oportunidad de perdernos una oportunidad

La oportunidad que se pierde la Argentina Nuclear con el No Plan Ni Nuclear Ni Argentino del financista Demián Reidel no pasa por el reactor ACR de Meitner Energy.

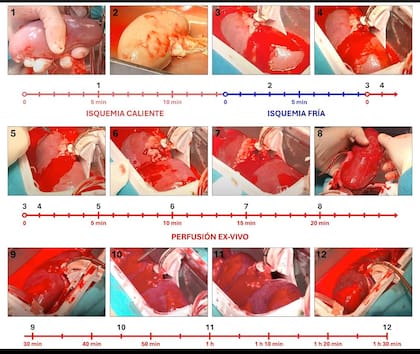

Pasaba hasta 2024 por el reactor experimental CAREM argentina de 32 MW, a media construcción, y la Central CANDU argentinizada de 700 MW. De estas últimas hay decenas en el mundo desde 1962, una en Córdoba desde 1978, ninguna accidentes de seguridad, sino apenas incidentes de disponibilidad, y pocos.

El licenciamiento de ambas centrales, diferentes como serían si se las terminara, está hecho mayormente, salvo los de montaje y puesta en marcha. Las CANDU muestran las mejores cifras mundiales de “uptime”: son fuertes y no hay que pararlas para recargar combustible.

Ambos proyectos, el CAREM y el CANDU, tenían financiación efectiva, del estado argentino en el caso del CAREM y de Canadá a cambio de agua pesada argentina, además de contar con la casi todas las luces verdes de las autoridades regulatorias de ambos países, de mucha aceptación pública en el nuestro, y de bastante prestigio en el exterior.

El patentamiento del ACR-300 por parte de los EEUU no equivale a un licenciamento de planos, de obra, de construcción o de operación. Es un sello, como el patentamiento de una marca de ropa o de un lavarropas. El ACR-300 es un dibujito, como dice el financista Demián Reidel del CAREM. El CAREM, don Demián, tiene tres de las cuatro licencias y toda la obra civil edificada, real y tangible.

Licenciame el dibujito, papito

El ACR-300 en funcionamiento dentro de 5 años… Haceme reír. Y que el CAREM sea un dibujito, tu abuela. Hay cemento, hay fierros, hay obra. Lo podés recorrer y tocar.

También frenar, como hicieron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, el sociólogo Gadano en tiempos de Macri, y hoy el mago de las finanzas el doctor Germán Reidel, especialista en mercados emergentes de JP Morgan y de Goldman Sachs, y su asesor en bicicletas con criptomonedas.

Reidel tiene tanta ingeniería nuclear como la revista “Para Ti”.

40 años de demora le infligió al CAREM la caterva “ut supra” mentada… y contando.

Por algo el CAREM sigue sin debutar desde 1985, aunque en 1988 Turquía quería comprarlo y venderlo “urbi et orbi”, (hoy me da por los latinajos). El proyecto de sociedad INVAP-TAEK lo descarriló Menem en 1993, cuando le pidió a la TAEK una cometa de un 30% sobre el costo del reactor.

La coima entre reyes se inventó hace 7000 años en territorio turco, para garantizar la paz entre las primeras ciudades-estado de la historia, en la estepa de Anatolia y el Mediterráneo.

Pero el 30% era un asalto a mano armada, inclusive para los turcos. Se fueron con un portazo tras 4 años de ser boludeados por el abogado y rábula don Carlos Saúl. No volvieron. Hoy son clientes nucleares de los rusos.

En La Embajada todavía siguen brindando con champagne. En la otra embajada, la meramente rusa, con vodka.

Solucionar problemas o ser ñoño y ñaña

Hasta hubo una ley nacional, la 25.160 de 1990 para financiar la construcción del primer CAREM en Argentina, y la incumplió retardando el inicio de obra el petrolero Jorge Lapeña en los tiempos hiperinflacionarios de De la Rúa. Ídolo, don Jorge.

Todos estos “ut supra” sumaron para hacer del CAREM el Sátiro Virgen de las centrales nucleoeléctricas compactas.

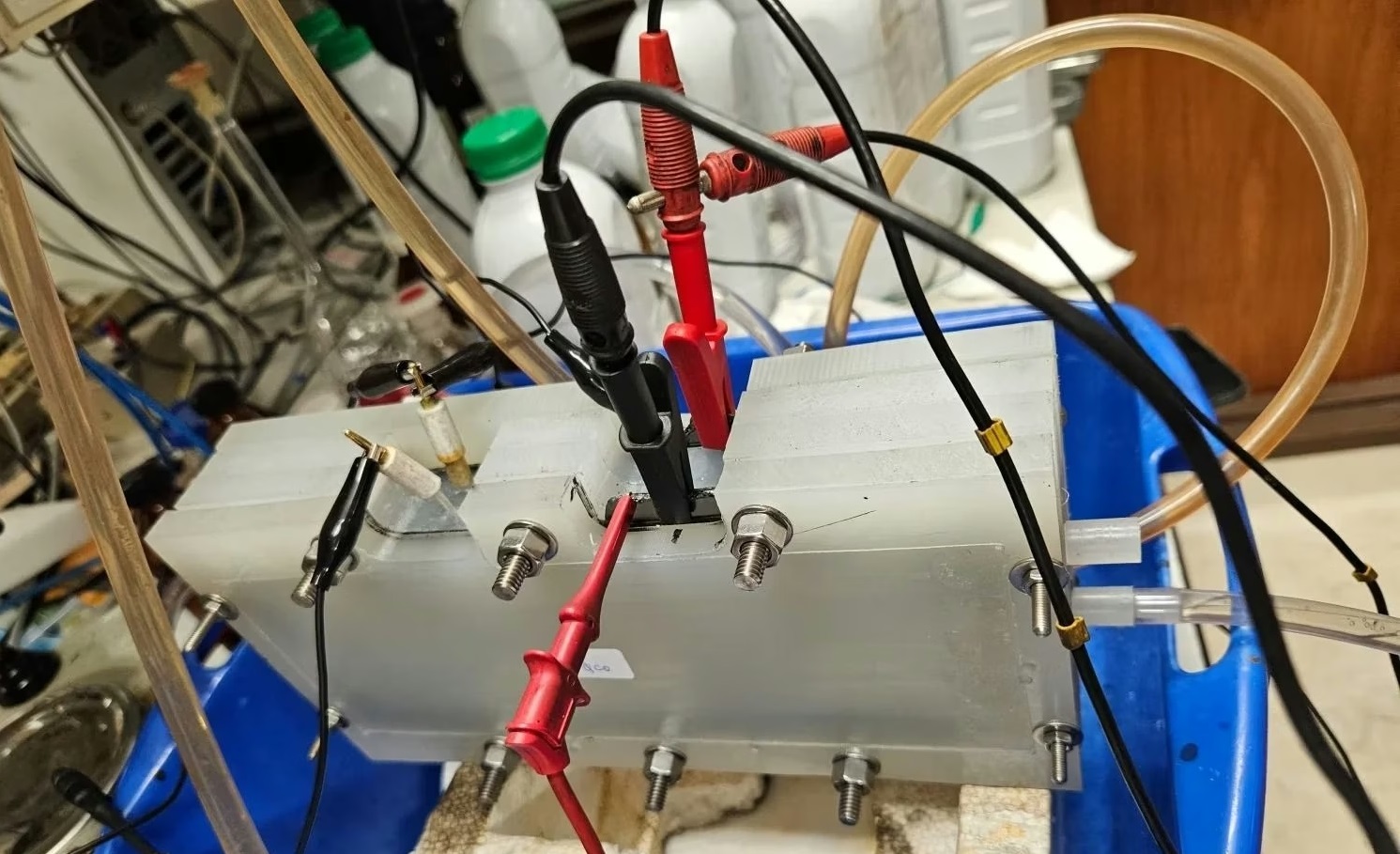

El sociólogo Julián Gadano le explica a Victoria Mendizábal que en el CAREM “hay componentes que no se demostraron que funcionan (sic)”. Y, sí. No miente, aunque es un esfuerzo. Uno supone que el sociólogo se refiere al recipiente de presión y a los generadores de vapor, los componentes esenciales de una central como la de marras.

“Nosotros somos especialistas en solucionar problemas técnicos”, responde la doctora en física nuclear Adriana Cristina Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No le está contestando específicamente a al sociólogo Gadano. O tan específicamente.

El gobierno o gobierno de Alberto Fernández se acordó medio tarde del CAREM y de la CNEA, tanto así que Serquis tuvo que asumir en junio de 2021, 18 meses tras la jura de Fernández. Hasta entonces, la cúpula nuclear siguió integrada por la tropilla macrista, cuyo nivel técnico en general era el del sociólogo Gadano.

Uno supone que el pelotazo de Serquis, científica y políticamente independiente, va por emboquillada y con efecto, al arco de todos estos Dibus Martínez mancos. Bueno, eso, supone uno, y uno no es Víctor Hugo Morales. Ojalá lo fuéramos, Victor Hugo.

La ya no tan nueva administración libertaria frenó el CAREM y ordenó una revisión del proyecto antes de seguir financiándolo, le dice con seriedad Germán Guido Lavalle a la periodista Victoria Mendizábal, como quien le pega un tiro en la cabeza a un desconocido para después pedirle documentos.

En buen romance, este ingeniero nuclear del Instituto Balseiro paró de nuevo el CAREM, y dejó (pierdo la cuenta de veces) a 600 ingenieros, físicos, químicos, informáticos, electrónicos, eléctricos, de materiales nucleares, sin mentar la ponchada de técnicos y nucleares, casi todos del citado Balseiro. Todos colgados del pincel.

Cantidad de los colgados ya hizo las valijas y se rajó para Ezeiza. Otra vez. Como que el mundo necesita 100.000 ingenieros nucleares nuevos en el próximo decenio y don Germán los está sirviendo a la UE, los USA y Canadá en bandeja y al costo, país generoso.

Por eso, en este portal, publicaremos las opiniones del Centro de Estudiantes del Balseiro respecto de este asunto. No es obligatorio (nunca ha sido) estar de acuerdo con nosotros.

Lo esencial es que ahora se vienen las ventas. En el nuevo pero nada nuevo no plan, aunque sin plan, argentino (pero no mucho). Entonces lo esencial hoy son cuatro cosas.

- Uranio

- Propiedad de las centrales nucleares

- Formación de cuadros

- Inserción en la matriz energética nacional

Las cuatro cosas

Ya sabemos de sobra qué piensan de esas cuatro cosas la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN). Han publicado aquí en AgendAR desde 2019, con cierta falta de acuerdos y bastantes ideas básicas compartidas. Lo dicho, aquí que digan lo que les parece. También nosotros, privilegio de locales.

Ahora queremos la voz de los estudiantes del Balseiro antes de que estos delincuentes lo arancelen y privaticen.

El nuevo plan privatiza las 33.780 toneladas de uranio razonablemente aseguradas del país. Con el nuevo “boom” mundial de la energía nuclear, el mal llamado Occidente quiere asegurarse nuestro uranio, y por ello vienen EEUU, Francia, Canadá y la poco occidental Australia.

Si queda algo, será para las 3 centrales y media (ver CAREM) argentinas.

Producir 33.780 toneladas desde la pura roca a grado de octóxido de uranio costaría U$ 130.000 millones en 10 años, si el precio en el mercado mundial no se dispara. Pero lo viene haciendo. Desde 2022, la guerra de Ucrania lo duplicó.

Pero si al octóxido le agregamos valor en CONUAR, empresa mixta de la CNEA y el grupo Pérez Companc, el precio de nuestro uranio transformado en elementos combustibles sube a entre U$ 200.000 y U$ 400.000 la tonelada. Son U$ 4,391 BILLONES. Hice la cuenta diez veces diez. Pido ayuda. No puedo con tantos ceros.

Si la Argentina exporta su uranio como mero octóxido, la diferencia la embolsan EEUU, Canadá, Francia y Australia. Apenas 4.261.400.000 de abnegada contribución argenta para que no se le apague la luz a EEUU, Canadá, Francia y Australia.

Esos 4,2 billones de dólares los perderíamos en caso de explotación y exportación furibundas, en 10 años. Y entonces, de autoabastecimiento, olvídate, cariño.

La exploración geológica la puso Luis Rodríguez, de la CNEA, desde 1950 y no hay modo de cuantificarla en plata. Cualquier nuclear sabe que ésa es la parte cara del negocio. Por eso, desde 1950 hasta ayer nomás el uranio argento era metal estratégico, imposible de exportar.

Hoy es de libre exportación, como el carbón. Gracias, Carlos Saúl, gracias, Domingo. Debido a Uds. hoy somos buenísimos. Estado benefactor, por fin. Benefactor de los EEUU, Canadá, Francia y la nada occidental Australia.

Ud. me dirá que el estado y las provincias se quedan con una ponchada de impuestos de minería, pero la regalía que se cobra a las empresas es de alrededor del 3% a boca de mina. Es es uranio tal como es extraído el mineral bruto, sin valor agregado, sea como roca granítica o sedimentaria.

Es muchísima más la plata la que pierden las provincias y el estado nacional que la que ganan. Con la vigencia del RIGI, este agujero reacaudatorio se hace para siempre.

Cuantimás, los impuestos las megamineras los pagan (es un decir) sobre declaraciones juradas, y si quieren, y cuando quieren. La Aduana queda pintada en la pared.

El mineral se irá sin más valor agregado que una molienda y una rociadita de ácido sulfúrico. Los gobernas y el Ejecutivo, punto en boca. Y el pasivo ambiental y social cuando cierra una mina, compatriota querido, agarrate.

Respecto de la propiedad de las centrales nucleares, son de NA-SA, y el 49% de sus acciones desde anteayer está a la venta. NA-SA hoy vende el megavatio-hora (MWh) a entre129 y 198 dólares, según cual sea la central. Compleja como es, la electricidad nuclear hoy es la más barata del Sistema Argentino de Interconexión. Sic.

Claro que cuando NA-SA se privatice, el 49% de ese crocante mensual va a dar al sobolyi de los próximos operadores, que no pusieron un mango en nada. Respecto del 51% en manos del estado, véndale el 51% de su casa a un criador de tigres, y me cuenta si sigue siendo suya. Pero créame, aparcero, cuando NA-SA se privatice, el precio de la electricidad nuclear se va a ir al requinto.

En cuanto a formación de cuadros, nada. Los estamos perdiendo a espuertas desde tiempos de Macri. En revancha, a la carrera de ingeniería nuclear sólo se atreven a ingresar entre 6 y 8 estudiantes por año. ¿Qué hay después de un título ganado pelándose las cejas? Sueldos pésimos y proyectos tecnológicos frustrados. La salida existencial suele ser Ezeiza.

En materia de inserción nuclear en la matriz energética, la penetración en 2024 fue del 8,3% del total, eso con apenas 3 centrales, espléndidas, apetecibles aunque ya recauchutadas varias veces. Si venís únicamente a cobrar, en plan libertario, vení con el loro en el hombro y el parche en el ojo, y traete la carretilla.

De haberse cumplido el plan de construcción de centrales CANDU de Castro Madero hasta el año 2000 y parado ahí, hoy tendríamos 2400 megavatios CANDU instalados nuevitos, y una tajada del 21% de la electricidad circulante.

Eso, a U$ 179,8 el MWh (uso el precio máximo de hoy), andaría por los U$ 1879 millones por año para el estado nacional. Con esa recaudación, en 10 años y medio se quedaría en el pais ese hueso de U$ 20.000 millones que nos acaba de tirar el FMI para que Caputo y Milei no terminen mandato a destiempo y en gayola. Rehaga con mejor conocimiento que el mío estas cuentas de almacenero y me cuenta. Pido públicamente auxilio al ingeniero nuclear Carlitos Rey, el tipo posta para ello, aunque ambos estemos jubilados.

Esa torta va a crecer. Compatriota: ¿Quiere regalar la mitad a cambio de nada? ¿Cómo hizo Menem con todos los servicios públicos, producción eléctrica a la cabeza? ¿Y no nos cagamos aún más apagones desde entonces?

No hay peligro de que con estos crápulas se construya ninguna central nuclear nueva, ni siquiera el absurdo ACR-300, ni siquiera si Milei dimite, ni siquiera si llega a las nacionales de 2028, incluso si las gana. Ése es el plan. Que no se construya nada.

El sociólogo Gadano, fascinado con Reidel porque el Demián tiene venia para cruzar miles más de semáforos rojos que los que quemó él durante el macriato, tal vez a caza de un carguito, vaticina más instalación nuclear, luz, paz, alegría y rock and roll si se sigue este… ¿Plan?

Eso, Gadano dixit, a condición de que haya cuentas claras en el sector. ¿Cómo en tiempos del sociólogo? Bueno, mejor no.

¿Viene lluvia de inversiones, como predijo Macri? No creo. Preguntarle al Servicio Meteorológico Nacional antes de que lo vendan.

Y es que, como dice el jefe Abel Fernández, nadie está poniendo un dólar en esta espléndida recesión. Menos con Milei y Reidel a la cabeza. Don´t bullshit a bullshitter. Es lo que dicen en los foros nucleares de Villa Domínico.

Daniel E. Arias

Para acceder al artículo de Victoria Mendizábal, cliquear aquí