Santa Fe apuesta a la biotecnología, y a la sinergia entre el apoyo del Estado y los emprendendores

La biotecnología es uno de los campos en los que la ciencia argentina, y también nuestros productores, se destacan. Basta con ver las transformaciones en el agro en los últimos 60 años. Por algún motivo, la provincia de Santa Fe reúne algunos de los desarrollos más importantes del rubro. La misma Bioceres, impulsora principal de este proyecto, el más reciente, es un ejemplo de eso. Pero ahora el objetivo es crear muchas más empresas biotecnológicas. Centenares de ellas. Enrique Garabetyan cuenta la crónica del lanzamiento:

ooooo

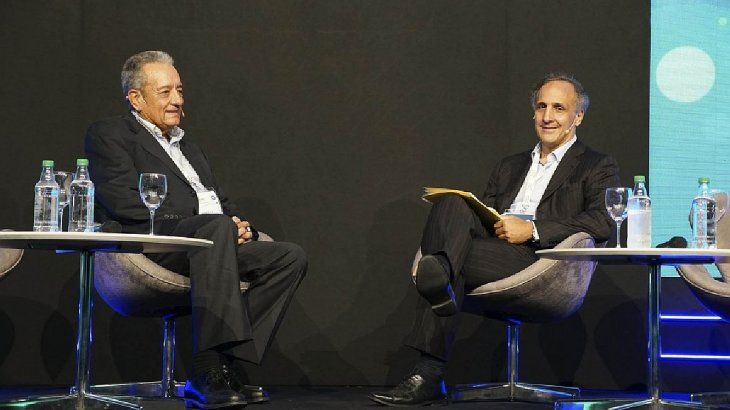

«No faltó nadie a la cita: desde el gobernador santafesino a altos directivos de la ciencia, pasando por investigadores reconocidos. Tampoco faltó uno de los empresarios más destacados de la zona norte. Es que bajo la convocatoria de la compañía Bioceres que aportará el 50%, y en sociedad con el estado provincial (10%) más un 40% de otros socios privados se lanzó esta semana el SF500, un ambicioso fondo de inversiones que apalancará exclusivamente empresas ligadas a la ciencias de la vida y los negocios biotech. Su apuesta es poner US$ 300 millones para, en 10 años, apalancar el nacimiento y desarrollo de 500 compañías de este nicho.

El lanzamiento oficial -aunque el emprendimiento comenzó a funcionar en beta y ya tiene cuatro empresas “invertidas”- convocó en el predio del Centro Científico Tecnológico de la ciudad de Rosario a a casi 300 invitados de mundillo científico, con la presencia de varios “stars” de la ciencia argentina, especialmente convocados para motivar a las nuevas generaciones y mostrar no solo la ambición y seriedad del proyecto sino también que “hay vida más allá de la carrera del Conicet”.

SU APUESTA ES INVERTIR US$ 300 MILLONES EN 10 AÑOS

Pero no fue esa la única razón del éxito de esta convocatoria que incluyó la presencia del gobernador Omar Perotti y de Federico Trucco, CEO de Bioceres. La otra novedad es que apuntan a invertir en las nuevas compañías en el momento “presemilla“, con montos que rondan los US$ 250 mil a cambio de una participación que oscila en alrededor del 20% del paquete accionario. Por otra parte, el apoyo del SF500 no se limitará a emitir un cheque para los seleccionados. Para diferenciarse de otros VC el SF500 se mueve sobre cuatro ejes de trabajo:

● SF Build: una especie de “escuela” para equipos de emprendedores con una idea prometedora de negocios pero que todavía deben desarrollar las capacidades que les permitan hacer el pasaje exitoso de la idea del laboratorio a una verdadera start-up.

● Laboratorios propios: la ciencia argentina sufre, desde hace años, de una notable falta de infraestructura de base para la investigación: faltan laboratorios y equipamientos científicos. El SF500 se propone invertir parte de sus fondos en ese tema para disponer de infraestructura que pueda albergar a algunos de emprendedores en un formato que optimice las inversiones y baje los costos de las nuevas PyMES. “No tendrán que salir a gastar en alquilar de espacio o instrumentos básicos de laboratorio”, traducen desde el fondo.

● Capital emprendedor: para fondear el nacimiento y crecimiento de nuevas compañías, desde la concepción de la idea hasta su expansión. Si bien la cifra promedio quen planean invertir por cada nueva ronda los US$ 250 mil (que se efectivizarán en pesos), otras compañías que tengan su proyecto más avanzado podrán aplicar a sumas mayores. De hecho, Oncoliq -una de las cuatro compañías que ya fondearon y que se dedica a desarrollar un nuevo tipo de diagnostico precoz para el cáncer, recibieron US$ 600 mil. Y si el caso lo justifica, la inversión podría subir hasta el US$ 1 millón.

● Comunidad: para generar una red que potencien las futuras startups y todo el ecosistema de SF500 planifican una plataforma que sumará acuerdos, red de mentores, workshops, eventos y vinculación con perfiles de negocios que puedan invertir en las empresas -ups en rondas de inversión sucesivas.

¿Porqué lanzar un nuevo fondo con esta particularidad? Según dijo a Francisco Buchara, Managing Director del flamante fondo, “este momento es ideal para apoyar negocios en este segmento. Y eso se ve en todos lados y con datos sólidos: en 2019, el mundo del Venture Capital invirtió en empresas de biotecnología alrededor US$ 23.800 millones. Pero para 2021 esa inversión se más que duplicó y alcanzó los US$ 65.000 millones”.

¿Qué diferencia a este fondo de otros? Según explicó Fernando Isa Pavía, cofundador y Director de Finanzas del Fondo, por un lado concentrarse en la etapa “presemilla“. También el sumar elementos como infraestructura y laboratorios propios y, finalmente, su naturaleza mixta público-privada. De hecho, la firma de la constitución original, realizado a mediados del 2021, se hizo con aportes de US$ 3 millones por parte de la provincia de Santa Fé y US$ 27 millones por parte de Bioceres y otros inversores.

El interés del sector por este tipo de herramientas quedó patente en detalles no usuales, como la presencia del gobernador. Pero también la de la doctora Ana Franchi, actual presidenta del Conicet. Franchi afirmó que “la creación de esta aceleradora puede significar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica que nos permitan desarrollar productos para el mercado interno y también externo. Muchos investigadores del Conicet, becarios y técnicos ya están involucrados en diversos proyectos que podrían dar lugar a estas futuras compañías”.

El Fondo aspira a crecer en forma acelerada, algo que se ve en el hecho de que ya tiene cuatro inversiones, otras 18 compañías en proceso de análisis y el objetivo de llegar a fines de 2022 con 25 nuevas empresas funcionando. “Si hacemos los números se ve que somos ambiciosos”, reflexionó Buchara con una sonrisa. “Si queremos llegar a nuestro objetivo de invertir en 500 empresas tenemos que estar incorporando a nuestro fondo una nueva empresa por semana, durante toda la próxima década”.

Enrique Garabetyan

Es posible que la Planta Industrial de Agua Pesada se empiece a reactivar este año

Tras la última reunión con la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, los representantes de los trabajadores de la PIAP expresaron que hay intenciones concretas de reactivar la planta antes de fin de año.

La iniciativa de una quinta central nuclear a construirse en el país despertó las expectativas para la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito, Neuquén. A pesar de no presentarse una propuesta concreta para el destino de la producción, los trabajadores se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, y se abordó la posibilidad de comenzar en el segundo semestre su puesta en marcha. «Hubo un cambio de discurso, hasta hace poco venían con que era difícil y desde hace un mes para acá ya bajaron la orden desde la gerencia que hay que prepararse porque en cualquier momento empezamos con la reactivación de la planta«, expresó el delegado de ATE en la planta, Cristián Salas. El presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, adelantó en varias ocasiones que se construirá una quinta central nuclear. Estiman que para su funcionamiento necesitarán alrededor de 600 toneladas de agua pesada, lo que despierta nuevas posibilidades para la PIAP. Sin embargo, Salas expresó que en la reunión con Serquis no se habló de una propuesta concreta para el destino de la producción. «No se sabe si va a ser para una central, que todavía no está o simplemente para ir haciendo un stock«. El delegado destacó, igualmente la iniciativa de la funcionaria, que remarcó tuvo una «postura más firme» con «la reactivación, cosa que antes no se veía». En la actualidad, la PIAP tiene unos 100 trabajadores activos, dedicados principalmente al mantenimiento de las instalaciones. Según expresaron desde la junta interna de ATE a fines del año pasado, necesitarían aproximadamente unos 20 meses para reacondicionar la planta y reactivar su funcionamiento. Por lo que el tiempo apremia para que no continúen deteriorándose las instalaciones.Junto al gerente General de la @CNEA_Arg, Daniel Bianchi, y al gerente de Coordinación y Enlace, Javier Caccavelli, conversamos con ATE PIAP sobre la experiencia de la Planta en la producción de agua pesada y la posibilidad de comenzar en el segundo semestre su puesta en marcha. pic.twitter.com/Qxmtj6f07r

— Adriana Serquis (@aserquis) March 10, 2022

La planta de fertilizantes, una oportunidad ante el contexto internacional

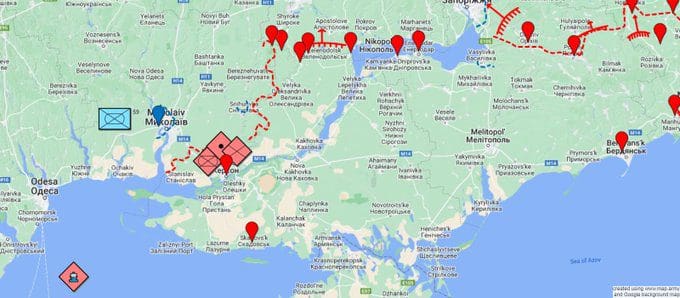

La propuesta de anexar una planta productora de fertilizantes ganó fuerza con el contexto internacional de guerra. Rusia se posicionó como un importante exportador de fertilizantes: genera el 13% de la producción mundial. El jueves pasado el presidente Vladimir Putin dio la orden de suspender las exportaciones del producto, lo que podría abrir una puerta a la PIAP para responder al déficit que genere esta disposición. Uno de los países más afectados por esta medida es Brasil, que importa el 85% de los fertilizantes. A partir de esta situación, desde el ministerio de Agricultura local iniciaron acuerdos con países árabes para aumentar la exportación de fertilizantes y suplir la escasez. Según aseguró Salas, la cercanía con este país podría presentar una oportunidad para invertir en la planta productora de fertilizantes. Sin embargo, comentó que el contexto internacional está cambiando constantemente, por lo que «hay que ver cómo va a ser en los próximos meses. Es una inversión muy grande, pero con el aumento de precios tal vez puede ser necesaria«. ACLARACIÓN A PEDIDO: Recibimos una comunicación de Matías Marchant , Secretario de prensa de la Junta interna de ATE PIAP de Neuquén. Ahí nos informa que quienes participaron de la reunión con la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, registrada en la foto que encabeza la nota fueron Nicolás Ventura, secretario general, Marcelo Scrugli, secretario adjunto, Carlos Lagos, secretario gremial y Antonio Palacios secretario de género. Y agrega que Cristián Salas no es delegado de la Junta interna ATE PIAP.El mapa actual de la guerra en Ucrania. Quién controla cuáles territorios

La escasez de baterías en todo el mundo hará subir el precio del litio

El Financial Times de hoy martes advierte que la demanda insatisfecha de baterías que se está experimentando en los mercados globales elevará el precio del litio, al menos por los próximos años.

La situación no se debe a la guerra en Ucrania, aunque ésta la haya acentuado. Ya en enero de este año los medios especializados informaban del problema que veían venir. También la transición energética en marcha influye: los vehículos eléctricos o híbridos han pasado a ser un sector significativo de la producción automotriz. Pero el hecho fundamental es que la civilización moderna cada vez usa más baterías. Y hasta que se descubra un sustituto del litio, este seguirá siendo el mineral clave. Es una gran oportunidad para Argentina, Brasil y Chile, si saben aprovecharla.La guerra en Ucrania es por el gas

El Tos-1 Buratino, una canasta móvil de 24 misiles termobáricos o de explosión secuencial, llamados “bombas de vacío”: eliminan en forma prolongada el oxígeno de los sitios donde revientan. Si el edificio no se te vino encima por la onda de choque, adentro te asfixiás.

Georgia se volvió una república independiente de la URSS desde 1991. En 2008 intentó sumarse a la OTAN, pero Rusia no trató de capturar TODO ese escueto e inmanejable territorio montañoso. Y tampoco apeló, como en Chechenia, a eso que Tácito cuenta que hizo Roma con Cartago: crear un desierto y llamarlo paz.

Usó algo que, forzando la vista, se vislumbra en Ucrania, pero a una escala incomparablemente mayor. A Georgia, Rusia sí la atacó a totalidad: peleó 12 días en todo ese escueto país, como si pretendiera tomarlo «ad integrum» –que no era su propósito- y abrumando a sus tropas y ciudades por tierra, aire y mar.

Con eso logró forzar no sólo la neutralidad futura del gobierno georgiano, sino que éste jurara que dejaría tranquilas a dos republiquetas separatistas hincadas en su territorio. Éstas, ya desde 1989, cuando empezaba el colapso estatal soviético, venían tratando de permanecer soviéticas y no georgianas.

En el Cáucaso, una república propia no se le niega a ningún intendente. Pero el peligro de los secesionistas son los “metasecesionistas”, que proclaman estados nación de tamaño y viabilidad menores que las municipalidades.

Esas republiquetas son respectivamente Osetia del Sur y Abjazia. Esta última es la que importa: yace tendida como una estrecha planicie costera a pie de los muy altos y nevados montes Gagra, Bzib, Chialta y Kodori sobre el mentado Mar de Azov.

Si Ud. no reconoció a estos paisitos, no se culpe: los borró de su mente. Sólo los visitaron los medios aquel 2008, y esas masacres entre aldeas vecinas o, peor aún, entre vecinos de la misma aldea, empezaron y terminaron con limpiezas étnicas de una crueldad atónita. Son cosas que uno lee y trata de olvidar, porque se repiten con monotonía, y hablan pestes ya no de tales o cuales regiones o países, sino de nuestra especie.

En Abjazia, tan ignota, la OTAN ambicionaba Ochamchire y Gudauta, dos bases aeroportuarias que, bajo gobierno georgiano, habrían sido como la punta de un facón apoyada con suavidad en el bajo vientre ruso. El Oso entró, rompió, ganó, se retiró y hoy esas bases son rusas, cortesía del gobierno –muy agradecido- de Abjazia. El FSB, hijo natural de la KGB, ahora tiene playa.

Perdidos tales apostaderos, la OTAN se desinteresó de Georgia. Confiaba en que Ucrania, con mejores pergaminos como nación, a la larga se uniría al club del Atlántico Norte. Sí, es un oceáno lejanísimo del Mar de Azov, de creerle a los mapas. Pero le daría bases decentes a la OTAN sobre este otro mar, casi de juguete. E incluso un buen puerto, como Mariupol.

¿Se entiende mejor por qué Rusia no puede no tomar Mariupol?

Este ínfimo Azov, con sus 29.000 km2, es un mar de problemas: con esa profundidad de laguna y su tendencia a congelarse en invierno, no es inútil del todo: está bien ubicado para comerciar desde las estepas y el Cáucaso con los mares Negro, Mediterráneo, el Atlántico y el mundo.

El Tos-1 Buratino, una canasta móvil de 24 misiles termobáricos o de explosión secuencial, llamados “bombas de vacío”: eliminan en forma prolongada el oxígeno de los sitios donde revientan. Si el edificio no se te vino encima por la onda de choque, adentro te asfixiás.

Georgia se volvió una república independiente de la URSS desde 1991. En 2008 intentó sumarse a la OTAN, pero Rusia no trató de capturar TODO ese escueto e inmanejable territorio montañoso. Y tampoco apeló, como en Chechenia, a eso que Tácito cuenta que hizo Roma con Cartago: crear un desierto y llamarlo paz.

Usó algo que, forzando la vista, se vislumbra en Ucrania, pero a una escala incomparablemente mayor. A Georgia, Rusia sí la atacó a totalidad: peleó 12 días en todo ese escueto país, como si pretendiera tomarlo «ad integrum» –que no era su propósito- y abrumando a sus tropas y ciudades por tierra, aire y mar.

Con eso logró forzar no sólo la neutralidad futura del gobierno georgiano, sino que éste jurara que dejaría tranquilas a dos republiquetas separatistas hincadas en su territorio. Éstas, ya desde 1989, cuando empezaba el colapso estatal soviético, venían tratando de permanecer soviéticas y no georgianas.

En el Cáucaso, una república propia no se le niega a ningún intendente. Pero el peligro de los secesionistas son los “metasecesionistas”, que proclaman estados nación de tamaño y viabilidad menores que las municipalidades.

Esas republiquetas son respectivamente Osetia del Sur y Abjazia. Esta última es la que importa: yace tendida como una estrecha planicie costera a pie de los muy altos y nevados montes Gagra, Bzib, Chialta y Kodori sobre el mentado Mar de Azov.

Si Ud. no reconoció a estos paisitos, no se culpe: los borró de su mente. Sólo los visitaron los medios aquel 2008, y esas masacres entre aldeas vecinas o, peor aún, entre vecinos de la misma aldea, empezaron y terminaron con limpiezas étnicas de una crueldad atónita. Son cosas que uno lee y trata de olvidar, porque se repiten con monotonía, y hablan pestes ya no de tales o cuales regiones o países, sino de nuestra especie.

En Abjazia, tan ignota, la OTAN ambicionaba Ochamchire y Gudauta, dos bases aeroportuarias que, bajo gobierno georgiano, habrían sido como la punta de un facón apoyada con suavidad en el bajo vientre ruso. El Oso entró, rompió, ganó, se retiró y hoy esas bases son rusas, cortesía del gobierno –muy agradecido- de Abjazia. El FSB, hijo natural de la KGB, ahora tiene playa.

Perdidos tales apostaderos, la OTAN se desinteresó de Georgia. Confiaba en que Ucrania, con mejores pergaminos como nación, a la larga se uniría al club del Atlántico Norte. Sí, es un oceáno lejanísimo del Mar de Azov, de creerle a los mapas. Pero le daría bases decentes a la OTAN sobre este otro mar, casi de juguete. E incluso un buen puerto, como Mariupol.

¿Se entiende mejor por qué Rusia no puede no tomar Mariupol?

Este ínfimo Azov, con sus 29.000 km2, es un mar de problemas: con esa profundidad de laguna y su tendencia a congelarse en invierno, no es inútil del todo: está bien ubicado para comerciar desde las estepas y el Cáucaso con los mares Negro, Mediterráneo, el Atlántico y el mundo.

Abjazia, encerrada entre montaña y mar como Chile, pero fraccionada de Georgia, fraccionada a la vez de la vieja URSS, a la que sin embargo antes regaló su mandón más duradero: Josip Stalin.

Eso, sólo a condición de que a uno le dan luz verde para cruzar todos estos “chokepoints” navales con tres distintos administradores: los estrechos de Kerch (hoy, de Rusia), el del Bósforo, el Mar de Mármara y el de los Dardanelos (tres de Turquía) y finalmente, Gibraltar (de Gran Bretaña, ergo de la OTAN). En tiempos de paz, el Azov gana plata sacando por agua las producciones de uno de los sitios de mayor continentalidad del planeta. Pero en tiempos como el actual sirve, especialmente, para joder militarmente a Rusia. O a Ucrania, según quien tenga orillas en él.

II

Aquel agosto de 2008, cuando Rusia atacó a Georgia, en tiempos de Dmitri Medveiev presidente, fue la primera vez desde el derrumbe del estado soviético en que las Fuerzas Armadas Rusas se atrevieron a salir de sus fronteras y de su postrauma post-imperial.

¿No se parece a la invasión, en 1983, de la minúscula isla de Granada por Ronald Reagan? Sí que se parece. Con ella, EEUU se sacudió el postrauma de Vietnam. Invadir países chicos cura a los grandes de sus derrotas gigantes.

Pero la invasión de Ucrania de pequeña no tiene nada. El día 21 de marzo el tabloide oficialista moscovita ‘Komsomolskaya Pravda’ admitió 9.861 muertos propios, demasiado por encima de los 498 del acumulado oficial hasta aquel día, y al rato nomás borró la noticia: habrá sonado el teléfono y los finados revivieron. Komsolskaya declaró también en esa ocasión 16.153 heridos.

Y es quizás por las demasiadas bajas que Rusia empieza mostrar su célebre artillería, y ésta a usarse no sólo contra blancos militares o infraestructura, sino contra edificación civil. Si los muchos casos de impacto en shoppings o en consorcios son accidentales, los rusos apuntan horrible. En Ucrania o en cualquier otro lado, esa salvajada sólo serviría para aterrorizar a la población urbana, vaciar ciudades e inundar las rutas de fugitivos.

Pero los rusos parecen estar en otro “business”. Rodear y sitiar ciudades, y dejarlas sin agua, comida o electricidad es una cosa, si éstas tienen la cortesía de rendirse, cosa que por ahora casi no está sucediendo mucho. Pero tomar ciudades grandes casa por casa es suicida.

La opción de tratar a Kiev como Roma trató a Cartago es imposible. No es Grozni, ni corre 1999, y los ucranianos son tipos que quieren venderle su gas a quien quieran ellos, no a la Santa Madre Rusia. ¿Tienen un exceso de nazis? ¿Tienen un exceso de mercenarios? No más que los propios rusos.

No sólo a los ucranianos los salva un poco su buena imagen, sino millones de imágenes. Tantas como ciudadanos con celulares filmando y subiendo los combates a las redes, a veces en tiempo real. Hacer de la capital nacional en una playa de estacionamiento dejaría un tendal demasiado horroroso de atacantes, de defensores y de civiles, amén de agravar lo que para Rusia viene siendo, por ahora, un ostracismo diplomático y económico potencialmente letal. Ya se ligó más de 5500 sanciones comerciales y financieras, y contando.

Aunque Rusia no intente tomar en serio más que algunas, las ciudades ucranianas eyectan multitudes. 3,8 millones de habitantes ya se fueron de Ucrania, mientras que los desplazados a tumbos por las rutas hacia el Oeste ya suman 10 millones. 1 de cada 12 ucranianos quedó fuera de su país, y 1 de cada 4 fuera de su casa. ¿Cuánto costará reconstruir la nación?

Un alto oficial activo del Ejército Argentino que prefiere firmar con seudónimo (Twitter @TomELawrence1), fue entrevistado el 26 de marzo por Alberto López Girondo, de Tiempo Argentino. @TomElawrence1 como se ve aquí, dijo cosas sorprendentes, habida cuenta de la deriva otanesca del gobierno argentino en su búsqueda de autorización del FMI para pagarle al FMI.

El anónimo jefazo militar criollo opina oblicuo y filoso sobre esa conducta tan rara de Rusia: rodear muchas ciudades, nada conectadas regionalmente, pero no tomarlas. Dice que Rusia está “aferrando” a tropas ucranianas que se ven obligadas a defender urbes muy desperdigadas sobre la amplia geografía local (país de 609.000 km2).

Mientras, Rusia prepara su propia movida. Ésa es quedarse con el Oriente ucraniano y todo lo que pueda de las costas marinas ya no sobre el Mar de Azov, sino sobre el Negro.

En suma, @TomELawrence1 opina igual que McGregor y Camilli, coroneles que no tienen quién les escriba. Quien les escriba al menos en The Economist, The Guardian, The New York Times y El País, que hoy tanto imitan, aunque con menos profesionalismo y objetividad, a Clarín, La Nación, Infobae y Perfil.

Las tropas ucranianas que defienden las ciudades en más de un caso son equivalentes en número a las atacantes… que, como dice Shirvan Neftchi, atacan más bien “de oficio”. Pero tampoco se van ni dan respiro. Lo que Rusia logra es no dejar salir a las divisiones ucranianas defensoras, no permitir que se reagrupen, maniobren y contraataquen en serio.

Para romper esos cercos urbanos desde adentro, dice @TomELawrence1 (y se atiene a manuales militares clásicos), se necesitarían 3 soldados ucranianos por cada ruso. En cambio, para conquistar desde afuera el centro de esas ciudades, harian falta 6 rusos por cada ucraniano.

Pero para que los ucranianos no puedan lograr nada de provecho en el Donbás, Crimea y en parte de su costa sobre el Mar Negro, alcanza con inmovilizarlos en esas urbes con una correlación de 1 a 1 entre cercadores y cercados, y no darles paz. No parece una descripción desatinada de lo que se ve en Kiev, Chernihiv, Sumy y Jarkov.

Estas miradas milicas alternativas desafían el Evangelio Según la OTAN, a saber: los rusos están perdiendo. Viven embotellados por patologías militares que les son inherentes desde tiempos soviéticos, o incluso zaristas: la estupidez logística y los equipos en mal estado. Pero según quién mire, los embotellados podrían ser los ucranianos.

En la guerra aérea, la divergencia en interpretación de los hechos es aún más bárbara, y también muy según quién mire. En mi barrio, por ejemplo, aseguran que Rusia no tiene superioridad aérea.

¿Qué piensa la OTAN de esto, más allá de lo que dice la OTAN a los periodistas acreditados? Millennium 7, un canal de tecnología militar dirigido por un ingeniero aeronáutico con un pasado en Airbus, EADS y el Ministero della Defesa de Italia, da estas cifras: en la tercera semana del pifostio, la aviación rusa estaba haciendo 200 salidas diarias, que hoy son 250, y la ucraniana, entre 5 y 10, pero bajando.

Puede ver el programa aquí, es sucinto, técnico, claro y tiene una objetividad que va evaporándose de Youtube desde que lo compró Google.

Abjazia, encerrada entre montaña y mar como Chile, pero fraccionada de Georgia, fraccionada a la vez de la vieja URSS, a la que sin embargo antes regaló su mandón más duradero: Josip Stalin.

Eso, sólo a condición de que a uno le dan luz verde para cruzar todos estos “chokepoints” navales con tres distintos administradores: los estrechos de Kerch (hoy, de Rusia), el del Bósforo, el Mar de Mármara y el de los Dardanelos (tres de Turquía) y finalmente, Gibraltar (de Gran Bretaña, ergo de la OTAN). En tiempos de paz, el Azov gana plata sacando por agua las producciones de uno de los sitios de mayor continentalidad del planeta. Pero en tiempos como el actual sirve, especialmente, para joder militarmente a Rusia. O a Ucrania, según quien tenga orillas en él.

II

Aquel agosto de 2008, cuando Rusia atacó a Georgia, en tiempos de Dmitri Medveiev presidente, fue la primera vez desde el derrumbe del estado soviético en que las Fuerzas Armadas Rusas se atrevieron a salir de sus fronteras y de su postrauma post-imperial.

¿No se parece a la invasión, en 1983, de la minúscula isla de Granada por Ronald Reagan? Sí que se parece. Con ella, EEUU se sacudió el postrauma de Vietnam. Invadir países chicos cura a los grandes de sus derrotas gigantes.

Pero la invasión de Ucrania de pequeña no tiene nada. El día 21 de marzo el tabloide oficialista moscovita ‘Komsomolskaya Pravda’ admitió 9.861 muertos propios, demasiado por encima de los 498 del acumulado oficial hasta aquel día, y al rato nomás borró la noticia: habrá sonado el teléfono y los finados revivieron. Komsolskaya declaró también en esa ocasión 16.153 heridos.

Y es quizás por las demasiadas bajas que Rusia empieza mostrar su célebre artillería, y ésta a usarse no sólo contra blancos militares o infraestructura, sino contra edificación civil. Si los muchos casos de impacto en shoppings o en consorcios son accidentales, los rusos apuntan horrible. En Ucrania o en cualquier otro lado, esa salvajada sólo serviría para aterrorizar a la población urbana, vaciar ciudades e inundar las rutas de fugitivos.

Pero los rusos parecen estar en otro “business”. Rodear y sitiar ciudades, y dejarlas sin agua, comida o electricidad es una cosa, si éstas tienen la cortesía de rendirse, cosa que por ahora casi no está sucediendo mucho. Pero tomar ciudades grandes casa por casa es suicida.

La opción de tratar a Kiev como Roma trató a Cartago es imposible. No es Grozni, ni corre 1999, y los ucranianos son tipos que quieren venderle su gas a quien quieran ellos, no a la Santa Madre Rusia. ¿Tienen un exceso de nazis? ¿Tienen un exceso de mercenarios? No más que los propios rusos.

No sólo a los ucranianos los salva un poco su buena imagen, sino millones de imágenes. Tantas como ciudadanos con celulares filmando y subiendo los combates a las redes, a veces en tiempo real. Hacer de la capital nacional en una playa de estacionamiento dejaría un tendal demasiado horroroso de atacantes, de defensores y de civiles, amén de agravar lo que para Rusia viene siendo, por ahora, un ostracismo diplomático y económico potencialmente letal. Ya se ligó más de 5500 sanciones comerciales y financieras, y contando.

Aunque Rusia no intente tomar en serio más que algunas, las ciudades ucranianas eyectan multitudes. 3,8 millones de habitantes ya se fueron de Ucrania, mientras que los desplazados a tumbos por las rutas hacia el Oeste ya suman 10 millones. 1 de cada 12 ucranianos quedó fuera de su país, y 1 de cada 4 fuera de su casa. ¿Cuánto costará reconstruir la nación?

Un alto oficial activo del Ejército Argentino que prefiere firmar con seudónimo (Twitter @TomELawrence1), fue entrevistado el 26 de marzo por Alberto López Girondo, de Tiempo Argentino. @TomElawrence1 como se ve aquí, dijo cosas sorprendentes, habida cuenta de la deriva otanesca del gobierno argentino en su búsqueda de autorización del FMI para pagarle al FMI.

El anónimo jefazo militar criollo opina oblicuo y filoso sobre esa conducta tan rara de Rusia: rodear muchas ciudades, nada conectadas regionalmente, pero no tomarlas. Dice que Rusia está “aferrando” a tropas ucranianas que se ven obligadas a defender urbes muy desperdigadas sobre la amplia geografía local (país de 609.000 km2).

Mientras, Rusia prepara su propia movida. Ésa es quedarse con el Oriente ucraniano y todo lo que pueda de las costas marinas ya no sobre el Mar de Azov, sino sobre el Negro.

En suma, @TomELawrence1 opina igual que McGregor y Camilli, coroneles que no tienen quién les escriba. Quien les escriba al menos en The Economist, The Guardian, The New York Times y El País, que hoy tanto imitan, aunque con menos profesionalismo y objetividad, a Clarín, La Nación, Infobae y Perfil.

Las tropas ucranianas que defienden las ciudades en más de un caso son equivalentes en número a las atacantes… que, como dice Shirvan Neftchi, atacan más bien “de oficio”. Pero tampoco se van ni dan respiro. Lo que Rusia logra es no dejar salir a las divisiones ucranianas defensoras, no permitir que se reagrupen, maniobren y contraataquen en serio.

Para romper esos cercos urbanos desde adentro, dice @TomELawrence1 (y se atiene a manuales militares clásicos), se necesitarían 3 soldados ucranianos por cada ruso. En cambio, para conquistar desde afuera el centro de esas ciudades, harian falta 6 rusos por cada ucraniano.

Pero para que los ucranianos no puedan lograr nada de provecho en el Donbás, Crimea y en parte de su costa sobre el Mar Negro, alcanza con inmovilizarlos en esas urbes con una correlación de 1 a 1 entre cercadores y cercados, y no darles paz. No parece una descripción desatinada de lo que se ve en Kiev, Chernihiv, Sumy y Jarkov.

Estas miradas milicas alternativas desafían el Evangelio Según la OTAN, a saber: los rusos están perdiendo. Viven embotellados por patologías militares que les son inherentes desde tiempos soviéticos, o incluso zaristas: la estupidez logística y los equipos en mal estado. Pero según quién mire, los embotellados podrían ser los ucranianos.

En la guerra aérea, la divergencia en interpretación de los hechos es aún más bárbara, y también muy según quién mire. En mi barrio, por ejemplo, aseguran que Rusia no tiene superioridad aérea.

¿Qué piensa la OTAN de esto, más allá de lo que dice la OTAN a los periodistas acreditados? Millennium 7, un canal de tecnología militar dirigido por un ingeniero aeronáutico con un pasado en Airbus, EADS y el Ministero della Defesa de Italia, da estas cifras: en la tercera semana del pifostio, la aviación rusa estaba haciendo 200 salidas diarias, que hoy son 250, y la ucraniana, entre 5 y 10, pero bajando.

Puede ver el programa aquí, es sucinto, técnico, claro y tiene una objetividad que va evaporándose de Youtube desde que lo compró Google.

El Kalashnikov KUB es una granada antipersonal inteligente con visión interpretativa, alas y un motorcito eléctrico silencioso, con media hora de baterías para un vuelo de 130 km/h de velocidad.

Tres observaciones: las misiones rusas son casi todas de ataque: con sus bases en territorio propio o bielorruso, Rusia no emplea (y en este caso no necesita) vuelos de apoyo logístico. Lo segundo y sorprendente es que las alas rusas casi no entran en cielos ucranianos: disparan armas guiadas aire-aire y aire-tierra de largo alcance, desde la comodidad de sus propios territorios. El ataque “stand off” de hoy no es el de hace 20 años.

Lo tercero es que de los 70 aviones de combate que tenía cuando empezaron los tiros, a Ucrania hace dos semanas le quedaban 56. Toda vez que los Sukhoi 27 ucranianos despegan para ataque o patrulla aérea, los “adquieren” al toque los radares de las baterías S-400 rusas ubicadas fuera de Ucrania y los voltean. Un S-400 en Belarús llegó a abatir un caza ucraniano a 100 km. de distancia, un “first timer” histórico.

Rusia, por lo mismo, empezó también perdiendo cazas de ataque a lo bestia. Por eso hoy prefiere atacar desde afuera del mapa, dado que el mapa lo permite. Le tiene un saludable jabón a las baterías S-300 y Buk de los ucranianos. Las conoce bien. Como que son “made in Russia”.

El éxito aéreo incontestable de Ucrania son los drones Bayraktar turcos: hechos con curvas “stealth” y en plástico poco reflectante de las microondas de radar, a baja altura y máxime sobre territorio boscoso o construido se disimulan en el “clutter” de ecos generado por el suelo. Gracias a su invisibilidad, esos drones han destruido muchos blindados e incluso derribado helicópteros artillados rusos, otro “first timer”.

La guerra aérea terminó de volverse teledirigida y robótica en Ucrania. Se ignora si los rusos usan mucho o poco sus drones, porque en términos aeronáuticos lo suyo parece pescar en un barril, y con dinamita. Se difundió no poco la existencia de un dron kamikaze ruso muy barato, el Kalashnikov KUB, poco menos que una granada montada en un ala delta con un callado motor eléctrico y una camarita inteligente, visible aquí.

Si es de Kalashnikov, es simple. Es inherente a la marca. Lo complejo, como sucedió con el fusil Automat Kalashnikov o AK-47, el más popular del planeta, es diseñar algo tan simple, y que funcione.

Ucrania denuncia que el KUB se está usando sin controlador humano, es decir de modo autónomo, con su algoritmo de detección satelital de coordenadas o reconocimiento del blanco por imagen óptica. Por supuesto, Rusia lo niega.

¿Otro first timer? No si uno ha estudiado la breve segunda guerra entre Azerbaiyán y Armenia, o la que continúa en Libia desde 2011, y el uso en ellas de robots asesinos libres de supervisión humana. En general son turcos o israelíes, y no sólo constituyen una realidad efectiva sino barata.

¿Por qué mueren tantos generales rusos? Tal vez porque van al frente, o tal vez porque con drones tan imperceptibles como un francotirador ya casi no hay más retaguardia, en la vieja acepción. Alguien deberá explicar la longevidad de los generales ucranianos.

Lo indudable es los Bayraktar y los Kalashnikov KUB no confieren superioridad aérea a nadie, y que ésta, medida en despegues, es a la vez rusa, irrebatible y rara: depende más de sistemas integrados de defensa antiaérea que de los cazas tripulados en sí.

Aunque Rusia haga todo de modo al revés que la OTAN, así en el cielo como en la tierra, no significa que no esté ganando.

¿Por qué sino el presidente Volodymir Zelensky pidió que la OTAN le armara una zona de interdicción aérea? ¿Por qué cuando la OTAN le contestó: “Ni ahí” para no iniciar una Tercera Guerra Mundial, Zelensky pidió todos los MiG-29 polacos? Y los obtendrá: son de fabricación soviética: los pilotos ucranianos los conocen bien. Pero el pedido trasunta que hoy en Ucrania debe haber unos cuantos pilotos de a pie.

¿Y cómo Ucrania, si tiene superioridad aérea, dejó casi sin atacar por aire aquel atasco fenomenal de tránsito ruso rumbo a Kiev? Fueron 65 km de blindados inmóviles de Norte a Sur más de una semana. Semejante oportunidad no se vio desde que en 1967 la aviación israelí rostizó a puro napalm una ringla de 10 km. de tanques y camiones egipcios en fuga, embotellados en el paso de Mitla.

El Kalashnikov KUB es una granada antipersonal inteligente con visión interpretativa, alas y un motorcito eléctrico silencioso, con media hora de baterías para un vuelo de 130 km/h de velocidad.

Tres observaciones: las misiones rusas son casi todas de ataque: con sus bases en territorio propio o bielorruso, Rusia no emplea (y en este caso no necesita) vuelos de apoyo logístico. Lo segundo y sorprendente es que las alas rusas casi no entran en cielos ucranianos: disparan armas guiadas aire-aire y aire-tierra de largo alcance, desde la comodidad de sus propios territorios. El ataque “stand off” de hoy no es el de hace 20 años.

Lo tercero es que de los 70 aviones de combate que tenía cuando empezaron los tiros, a Ucrania hace dos semanas le quedaban 56. Toda vez que los Sukhoi 27 ucranianos despegan para ataque o patrulla aérea, los “adquieren” al toque los radares de las baterías S-400 rusas ubicadas fuera de Ucrania y los voltean. Un S-400 en Belarús llegó a abatir un caza ucraniano a 100 km. de distancia, un “first timer” histórico.

Rusia, por lo mismo, empezó también perdiendo cazas de ataque a lo bestia. Por eso hoy prefiere atacar desde afuera del mapa, dado que el mapa lo permite. Le tiene un saludable jabón a las baterías S-300 y Buk de los ucranianos. Las conoce bien. Como que son “made in Russia”.

El éxito aéreo incontestable de Ucrania son los drones Bayraktar turcos: hechos con curvas “stealth” y en plástico poco reflectante de las microondas de radar, a baja altura y máxime sobre territorio boscoso o construido se disimulan en el “clutter” de ecos generado por el suelo. Gracias a su invisibilidad, esos drones han destruido muchos blindados e incluso derribado helicópteros artillados rusos, otro “first timer”.

La guerra aérea terminó de volverse teledirigida y robótica en Ucrania. Se ignora si los rusos usan mucho o poco sus drones, porque en términos aeronáuticos lo suyo parece pescar en un barril, y con dinamita. Se difundió no poco la existencia de un dron kamikaze ruso muy barato, el Kalashnikov KUB, poco menos que una granada montada en un ala delta con un callado motor eléctrico y una camarita inteligente, visible aquí.

Si es de Kalashnikov, es simple. Es inherente a la marca. Lo complejo, como sucedió con el fusil Automat Kalashnikov o AK-47, el más popular del planeta, es diseñar algo tan simple, y que funcione.

Ucrania denuncia que el KUB se está usando sin controlador humano, es decir de modo autónomo, con su algoritmo de detección satelital de coordenadas o reconocimiento del blanco por imagen óptica. Por supuesto, Rusia lo niega.

¿Otro first timer? No si uno ha estudiado la breve segunda guerra entre Azerbaiyán y Armenia, o la que continúa en Libia desde 2011, y el uso en ellas de robots asesinos libres de supervisión humana. En general son turcos o israelíes, y no sólo constituyen una realidad efectiva sino barata.

¿Por qué mueren tantos generales rusos? Tal vez porque van al frente, o tal vez porque con drones tan imperceptibles como un francotirador ya casi no hay más retaguardia, en la vieja acepción. Alguien deberá explicar la longevidad de los generales ucranianos.

Lo indudable es los Bayraktar y los Kalashnikov KUB no confieren superioridad aérea a nadie, y que ésta, medida en despegues, es a la vez rusa, irrebatible y rara: depende más de sistemas integrados de defensa antiaérea que de los cazas tripulados en sí.

Aunque Rusia haga todo de modo al revés que la OTAN, así en el cielo como en la tierra, no significa que no esté ganando.

¿Por qué sino el presidente Volodymir Zelensky pidió que la OTAN le armara una zona de interdicción aérea? ¿Por qué cuando la OTAN le contestó: “Ni ahí” para no iniciar una Tercera Guerra Mundial, Zelensky pidió todos los MiG-29 polacos? Y los obtendrá: son de fabricación soviética: los pilotos ucranianos los conocen bien. Pero el pedido trasunta que hoy en Ucrania debe haber unos cuantos pilotos de a pie.

¿Y cómo Ucrania, si tiene superioridad aérea, dejó casi sin atacar por aire aquel atasco fenomenal de tránsito ruso rumbo a Kiev? Fueron 65 km de blindados inmóviles de Norte a Sur más de una semana. Semejante oportunidad no se vio desde que en 1967 la aviación israelí rostizó a puro napalm una ringla de 10 km. de tanques y camiones egipcios en fuga, embotellados en el paso de Mitla.

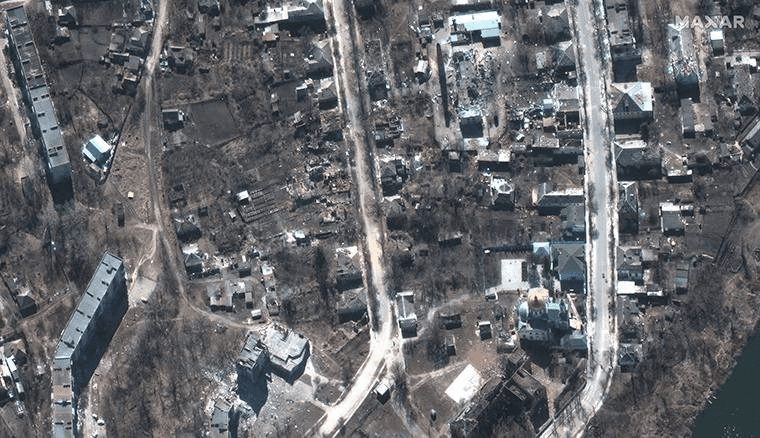

Planta de reparaciones de los MiG-29 ucranianos en Lviv, a 65 km. de la frontera con Polonia. Cuando Zelensky solicitó aparatos similares para reponer pérdidas, esta instalación fue atacada desde lejos por misiles Kinzhal hipersónicos el 18 de marzo. Destrucción total.

En su último “speech” de caciques de la OTAN, el presidente Joe Biden acaba de pedir no sólo el derrocamiento de Putin a manos de sus socios en el Kremlin, sino que aseguró que él pensaba seguir esta guerra… hasta el último ucraniano. El alemán Olaf Scholtz y el francés Emmanuel Macron lo miraban azorados. No son cosas de decir cuando se está ganando.

Días antes, por primera vez, el alto mando ruso había mentado alguna estrategia en voz alta. Ignoro si tenía alguna o tal vez demasiadas. Pero los ivanes no habían declarado nada al respecto.

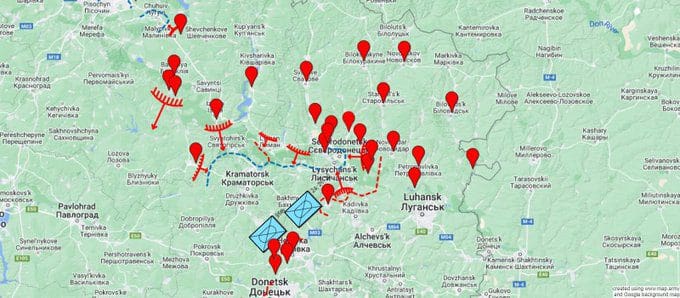

El 25 de marzo el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Rusia, Sergei Rudskoi, dijo que los objetivos de la primera parte de las operaciones habían sido alcanzados, y le puso nombres y números: Rusia se va a quedar con el Donbás, la cuenca del Don, donde –según Rudskoi– las armas rusas ya dominan el 93% de la superficie de la republiqueta separatista prorusa de Luhansk, y el 54% de la de Donetsk.

¿Hasta adónde en el Oeste querrá llegar Rusia con esta Rusia ampliada? Ni idea. Si se refiere a todo el óblast de Donetsk, el histórico según mapas cuando la secesión de Ucrania en 1991, Rudskoi pretende toda la llanura interfluvial entre el Don y la orilla izquierda del Dniéper.

Si esto es cierto, los coroneles que no tienen quién les escriba no estaban tan errados. Y tampoco @TomELawrence1.

Se deduce entonces que el dificultoso y aún incompleto cerco de Kiev, e incluso un posible golpe de mano a Odessa, no necesitan ser triunfos. Alcanza con que sean bazas para tener aferrados a los defensores, y canjearlos. Eso, mientras se negocia “sotto voce” esa posible nueva frontera fluvial de Rusia con Ucrania: ya no el Don sino mayormente, el Dniéper.

A lo cual Zelensky ya se ha negado pública y vigorosamente. Aunque ya se sabe (ver membrecía de la OTAN): a veces cambia de idea.

Pero estamos hablando de territorio cuando deberíamos estar hablando de petróleo y gas, la madre del borrego como dicen en mi barrio. ¡A por ello! Sobre eso, habrá segunda parte.

Planta de reparaciones de los MiG-29 ucranianos en Lviv, a 65 km. de la frontera con Polonia. Cuando Zelensky solicitó aparatos similares para reponer pérdidas, esta instalación fue atacada desde lejos por misiles Kinzhal hipersónicos el 18 de marzo. Destrucción total.

En su último “speech” de caciques de la OTAN, el presidente Joe Biden acaba de pedir no sólo el derrocamiento de Putin a manos de sus socios en el Kremlin, sino que aseguró que él pensaba seguir esta guerra… hasta el último ucraniano. El alemán Olaf Scholtz y el francés Emmanuel Macron lo miraban azorados. No son cosas de decir cuando se está ganando.

Días antes, por primera vez, el alto mando ruso había mentado alguna estrategia en voz alta. Ignoro si tenía alguna o tal vez demasiadas. Pero los ivanes no habían declarado nada al respecto.

El 25 de marzo el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Rusia, Sergei Rudskoi, dijo que los objetivos de la primera parte de las operaciones habían sido alcanzados, y le puso nombres y números: Rusia se va a quedar con el Donbás, la cuenca del Don, donde –según Rudskoi– las armas rusas ya dominan el 93% de la superficie de la republiqueta separatista prorusa de Luhansk, y el 54% de la de Donetsk.

¿Hasta adónde en el Oeste querrá llegar Rusia con esta Rusia ampliada? Ni idea. Si se refiere a todo el óblast de Donetsk, el histórico según mapas cuando la secesión de Ucrania en 1991, Rudskoi pretende toda la llanura interfluvial entre el Don y la orilla izquierda del Dniéper.

Si esto es cierto, los coroneles que no tienen quién les escriba no estaban tan errados. Y tampoco @TomELawrence1.

Se deduce entonces que el dificultoso y aún incompleto cerco de Kiev, e incluso un posible golpe de mano a Odessa, no necesitan ser triunfos. Alcanza con que sean bazas para tener aferrados a los defensores, y canjearlos. Eso, mientras se negocia “sotto voce” esa posible nueva frontera fluvial de Rusia con Ucrania: ya no el Don sino mayormente, el Dniéper.

A lo cual Zelensky ya se ha negado pública y vigorosamente. Aunque ya se sabe (ver membrecía de la OTAN): a veces cambia de idea.

Pero estamos hablando de territorio cuando deberíamos estar hablando de petróleo y gas, la madre del borrego como dicen en mi barrio. ¡A por ello! Sobre eso, habrá segunda parte.

Daniel E. Arias

Ferrocarriles Argentinos: los planes en marcha y el aporte de la industria local

El nuevo presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), que agrupa a las empresas estatales de trenes, explica sus planes para ek sistema ferroviario: crecer en transporte de carga y mejorar el servicio de pasajeros. Y el papel que tendrá la industria local en el desarrollo de este sector.

En febrero pasado hubo cambio de presidente en la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Damián Contreras fue designado a cargo de la empresa que, según el planeamiento trazado por el fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, coordina todo el sistema ferroviario argentino. Bajo su ala están las empresas Belgrano Cargas y Logística S.A., que opera los trenes de carga; el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), responsable de la infraestructura (principalmente las vías); Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), operadora de los servicios de pasajeros; y Capital Humano, encargada de la capacitación del personal. Damián Contreras viene de dirigir ésta última empresa y lo seguirá haciendo en paralelo con FASE, además de haberse desempeñado como concejal de Moreno por el Frente Renovador. El anterior presidente de FASE, el cordobés Rodrigo Rufeil, estuvo apenas seis meses en el cargo y renunció el pasado 28 de enero. FASE fue pensada como una empresa paraguas que coordine todo el sistema ferroviario del país. Sin embargo, durante un tiempo funcionó como una empresa más de un sistema poco jerarquizado. -¿Qué falta para que cumpla con esa idea original? -Ferrocarriles Argentinos fue concebida por ley como la empresa madre del holding del sistema ferroviario estatal. La idea que tenía el ministro Meoni era que cumpliera ese rol de empresa coordinadora y que pudiera hacer que cada una de las empresas del sistema ferroviario articulase políticas sin superponer tareas. Todas estas cosas quedaron en una zona gris y es decisión del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, volver a intentar y a hacer que FASE cumpla este rol de ser el ámbito en donde confluya todo el sistema ferroviario. Eso permite articular, coordinar tareas y poder plantear una planificación ferroviaria tanto del transporte de cargas como del de pasajeros. -Hace poco que es presidente de FASE. ¿Cuáles son los planes que tienen a futuro? -Queremos mejorar la articulación ferroviaria, de las diferentes empresas y, fundamentalmente, poder planificar a mediano y largo plazo proyectos para sea un sistema inclusivo, moderno y realmente federal, en el que el transporte de pasajeros y el de cargas puedan convivir con el resto del sistema de transporte, tanto terrestre como fluvial y aéreo. Para eso nos preparamos y estamos generando las condiciones para que pase con todos los trabajadores del sistema. -La articulación entre cargas y pasajeros está teniendo algunos problemas. Hace poco hubo un descarrilamiento cerca de Olavarría y la sospecha está puesta en que la empresa FEPSA, que maneja los servicios de carga del ramal no habría hecho el mantenimiento. ¿Cómo se hace para que estas fallas en la infraestructura no se repitan y se mejore la calidad del servicio, especialmente el de pasajeros?

–Es algo que todavía está en un proceso de investigación. Es cierto que ese tramo está concesionado por Ferro Expreso Pampeano y la Junta de Seguridad del Transporte y el juzgado de Azul determinarán la responsabilidad o no de la empresa, y los motivos por los cuales se produjo dicho descarrilamiento. La concesión del Ferro Expreso Pampeano viene de una prórroga del año pasado pero es de larga data, vence a mediados de este año y es por ello que el Ministerio de Transporte, a través de la Subsecretaría de Gestión Ferroviaria, trabaja en un nuevo pliego, con una nueva metodología de funcionamiento y explotación de estas concesiones que están terminando. El Belgrano Cargas, como operador estatal, se haría cargo de la operación y la infraestructura se haría a través de ADIF. De ahí en más, se haría un nuevo proceso licitatorio para ver cuáles son las empresas que ofertan para operar dentro de esas vías ferroviarias.

-¿Esas vías ya pasarían a tener acceso abierto y sería el Estado el que se encargaría del mantenimiento?

–Precisamente, para asegurarnos que no existan este tipo de controversias en las que un concesionario explota las vías pero no realiza el control o no puede saber si los mantenimientos de la infraestructura son los correctos. En esta modalidad, sería el Estado el que asegure la infraestructura de las vías y, por intermedio de peajes, las operadoras podrán utilizar el transporte de cargas en el sistema ferroviario.

-Algo similar pasa con el tren a Rosario, en el que la empresa de carga NCA puso muchas restricciones de velocidad e hizo muy lento el trayecto. ¿Se van a mantener esas restricciones?

-A veces pasa que con esta falta de mantenimiento de las vías o del material rodante hace que se pierda eficacia en cuanto a la frecuencia, a los tiempos de llegada de un punto a otro y precisamente por esto es que la infraestructura debe volver a manos del Estado, para su correcto mantenimiento y para optimizar la frecuencia, dentro de un marco de modernización ferroviario que permita llevarlo adelante.

-En poco tiempo también vence la concesión del tren de pasajeros Belgrano Norte. ¿será operado por el Estado ese servicio?

-Todavía no hay una decisión. Si bien no falta demasiado tiempo, ya que sería el año que viene, la Subsecretaría de Transporte no ha tomado una decisión con respecto a este tema, si bien es cierto que hay una operadora estatal (SOFSE) que podría, eventualmente, operar el servicio.

-Hace poco se compraron a Rusia formaciones para la electrificación del tren San Martín. ¿Están confirmadas estas compras o cambia algo con las restricciones por la guerra con Ucrania?

-Es un problema esta guerra y hace que tengamos un poco de incertidumbre con esa operación. Sinceramente, desconozco en este momento en qué etapa se encuentra la misma y veremos en estos días cómo se va desarrollando y si realmente Rusia puede cumplir con el compromiso de venta que había asumido para que llegue en tiempo y forma a nuestro país.

-Hace muchísimos años, en la Argentina los granos se transportaban en tren y ahora lo más común es que el transporte sea en camión, lo que genera congestión en las rutas. ¿Hay algún plan para hacer más competitivo el tren? ¿Se planean mejoras en los ingresos a los puertos?

-Hay una planificación para la mejora del puerto de Quequén, también en Timbúes, en la provincia de Santa Fe, y en el puerto de La Plata. Hay una planificación integral en la que se intenta que el ferrocarril de transporte de cargas vuelva a ser competitivo. De hecho, el año pasado, el Belgrano Cargas aumentó en 3,8 millones de toneladas (18,5%) el transporte. Eso no implica que el concepto multimodal no pueda convivir. El camión convive con el transporte ferroviario y es sabido que el transporte carretero después de los 400 kilómetros deja de ser rentable. En este sentido, vemos que el ferrocarril tiene una posibilidad para crecer en la cantidad de toneladas transportadas.

-Hace muchos años el tren paraba directamente en los campos para cargar el grano. ¿Se puede seguir haciendo esto?

-Hoy hay una infraestructura en cuanto a la construcción de silos y transportes y distintas opciones con las que se puede llegar tranquilamente en camión hasta distintas paradas de estaciones ferroviarias y ahí ser transportado hasta el puerto vía ferrocarril.

-¿En qué consiste el convenio de cooperación que firmaron hace pocos días con ADIMRA?

-Este convenio, y otro que firmamos con el INTI, son para que, en conjunto con estos organismos, podamos desarrollar, dentro del plan de modernización del transporte, proyectos de sustitución de repuestos extranjeros. Queremos que la industria nacional provea al sistema ferroviario, lo cual generaría mayores fuentes de ingresos y trabajo para las empresas y también, en muchos casos, el abaratamiento de los mismos.

-¿Cómo está el avance de la obra de soterramiento del ramal Sarmiento?

-El soterramiento del Sarmiento depende directamente del Ministerio de Transporte y hay un grupo de técnicos que lleva adelante ese análisis. Tengo entendido que en esos meses debería estar finalizado y se lo llevarán al ministro para que tome una resolución con respecto a cómo seguir adelante en este proceso y si es que la obra se cierra definitivamente o qué pasará.

-Hace unos días, el Ministerio de Transporte aprobó un protocolo frente a la usurpación de los terrenos ferroviarios. ¿Cómo está la situación?

-Hay una mesa de trabajo sobre esto en la que participan todas las empresas, todos los actores del sistema y en esa mesa de trabajo se intentan generar normativas y acciones para evitar las intrusiones en los predios ferroviarios. Están también los municipios y los agentes para poder preservar las trazas ferroviarias. De lo contrario las trazas que hoy no son operativas pero en el futuro se podrían llegar a reestablecer, de seguir con las intrusiones, se haría imposible planificar un futuro reestablecimiento del ferrocarril en algunas zonas.

-La articulación entre cargas y pasajeros está teniendo algunos problemas. Hace poco hubo un descarrilamiento cerca de Olavarría y la sospecha está puesta en que la empresa FEPSA, que maneja los servicios de carga del ramal no habría hecho el mantenimiento. ¿Cómo se hace para que estas fallas en la infraestructura no se repitan y se mejore la calidad del servicio, especialmente el de pasajeros?

–Es algo que todavía está en un proceso de investigación. Es cierto que ese tramo está concesionado por Ferro Expreso Pampeano y la Junta de Seguridad del Transporte y el juzgado de Azul determinarán la responsabilidad o no de la empresa, y los motivos por los cuales se produjo dicho descarrilamiento. La concesión del Ferro Expreso Pampeano viene de una prórroga del año pasado pero es de larga data, vence a mediados de este año y es por ello que el Ministerio de Transporte, a través de la Subsecretaría de Gestión Ferroviaria, trabaja en un nuevo pliego, con una nueva metodología de funcionamiento y explotación de estas concesiones que están terminando. El Belgrano Cargas, como operador estatal, se haría cargo de la operación y la infraestructura se haría a través de ADIF. De ahí en más, se haría un nuevo proceso licitatorio para ver cuáles son las empresas que ofertan para operar dentro de esas vías ferroviarias.

-¿Esas vías ya pasarían a tener acceso abierto y sería el Estado el que se encargaría del mantenimiento?

–Precisamente, para asegurarnos que no existan este tipo de controversias en las que un concesionario explota las vías pero no realiza el control o no puede saber si los mantenimientos de la infraestructura son los correctos. En esta modalidad, sería el Estado el que asegure la infraestructura de las vías y, por intermedio de peajes, las operadoras podrán utilizar el transporte de cargas en el sistema ferroviario.

-Algo similar pasa con el tren a Rosario, en el que la empresa de carga NCA puso muchas restricciones de velocidad e hizo muy lento el trayecto. ¿Se van a mantener esas restricciones?

-A veces pasa que con esta falta de mantenimiento de las vías o del material rodante hace que se pierda eficacia en cuanto a la frecuencia, a los tiempos de llegada de un punto a otro y precisamente por esto es que la infraestructura debe volver a manos del Estado, para su correcto mantenimiento y para optimizar la frecuencia, dentro de un marco de modernización ferroviario que permita llevarlo adelante.

-En poco tiempo también vence la concesión del tren de pasajeros Belgrano Norte. ¿será operado por el Estado ese servicio?

-Todavía no hay una decisión. Si bien no falta demasiado tiempo, ya que sería el año que viene, la Subsecretaría de Transporte no ha tomado una decisión con respecto a este tema, si bien es cierto que hay una operadora estatal (SOFSE) que podría, eventualmente, operar el servicio.

-Hace poco se compraron a Rusia formaciones para la electrificación del tren San Martín. ¿Están confirmadas estas compras o cambia algo con las restricciones por la guerra con Ucrania?

-Es un problema esta guerra y hace que tengamos un poco de incertidumbre con esa operación. Sinceramente, desconozco en este momento en qué etapa se encuentra la misma y veremos en estos días cómo se va desarrollando y si realmente Rusia puede cumplir con el compromiso de venta que había asumido para que llegue en tiempo y forma a nuestro país.

-Hace muchísimos años, en la Argentina los granos se transportaban en tren y ahora lo más común es que el transporte sea en camión, lo que genera congestión en las rutas. ¿Hay algún plan para hacer más competitivo el tren? ¿Se planean mejoras en los ingresos a los puertos?

-Hay una planificación para la mejora del puerto de Quequén, también en Timbúes, en la provincia de Santa Fe, y en el puerto de La Plata. Hay una planificación integral en la que se intenta que el ferrocarril de transporte de cargas vuelva a ser competitivo. De hecho, el año pasado, el Belgrano Cargas aumentó en 3,8 millones de toneladas (18,5%) el transporte. Eso no implica que el concepto multimodal no pueda convivir. El camión convive con el transporte ferroviario y es sabido que el transporte carretero después de los 400 kilómetros deja de ser rentable. En este sentido, vemos que el ferrocarril tiene una posibilidad para crecer en la cantidad de toneladas transportadas.

-Hace muchos años el tren paraba directamente en los campos para cargar el grano. ¿Se puede seguir haciendo esto?

-Hoy hay una infraestructura en cuanto a la construcción de silos y transportes y distintas opciones con las que se puede llegar tranquilamente en camión hasta distintas paradas de estaciones ferroviarias y ahí ser transportado hasta el puerto vía ferrocarril.

-¿En qué consiste el convenio de cooperación que firmaron hace pocos días con ADIMRA?

-Este convenio, y otro que firmamos con el INTI, son para que, en conjunto con estos organismos, podamos desarrollar, dentro del plan de modernización del transporte, proyectos de sustitución de repuestos extranjeros. Queremos que la industria nacional provea al sistema ferroviario, lo cual generaría mayores fuentes de ingresos y trabajo para las empresas y también, en muchos casos, el abaratamiento de los mismos.

-¿Cómo está el avance de la obra de soterramiento del ramal Sarmiento?

-El soterramiento del Sarmiento depende directamente del Ministerio de Transporte y hay un grupo de técnicos que lleva adelante ese análisis. Tengo entendido que en esos meses debería estar finalizado y se lo llevarán al ministro para que tome una resolución con respecto a cómo seguir adelante en este proceso y si es que la obra se cierra definitivamente o qué pasará.

-Hace unos días, el Ministerio de Transporte aprobó un protocolo frente a la usurpación de los terrenos ferroviarios. ¿Cómo está la situación?

-Hay una mesa de trabajo sobre esto en la que participan todas las empresas, todos los actores del sistema y en esa mesa de trabajo se intentan generar normativas y acciones para evitar las intrusiones en los predios ferroviarios. Están también los municipios y los agentes para poder preservar las trazas ferroviarias. De lo contrario las trazas que hoy no son operativas pero en el futuro se podrían llegar a reestablecer, de seguir con las intrusiones, se haría imposible planificar un futuro reestablecimiento del ferrocarril en algunas zonas.

Una empresa argentina está desarrollando un lanzador espacial ultraliviano

Una empresa argentina presentó en la convención de la industria satelital que se realizó este mes de marzo en Washington D. C. su proyecto en desarrollo de un lanzador ultraliviano. Esta es su historia:

Un economista y un ingeniero argentinos formaron en 2005 Tlon Space, una empresa destinada a desarrollar un lanzador espacial de menos de una tonelada de peso capaz de poner en órbitas bajas cargas de hasta 25 kilos, cuyo vehículo experimental tiene previstos cuatro vuelos de prueba a lo largo de 2022 desde su puerto espacial en la costa bonaerense. El Aventura I es un lanzador espacial concebido para colocar picosatélites y nanosatélites en órbitas de entre 200 y 850 kilómetros de altura. El objetivo es dar a sus operadores la flexibilidad para elegir las órbitas en donde deseen colocarlos, en lugar de ser cargas secundarias de lanzadores pesados que los colocan en las órbitas en las que su misión principal se los permite. Tlon Space participó de «Satellite 2022», la feria internacional de la industria aeroespacial. Formó parte de la delegación argentina junto a otras ocho empresas y organismos nacionales. Este nuevo lanzador despertó el interés de numerosas firmas dedicadas al desarrollo de satélites livianos. Uno de los fundadores de Tlon Space es Pablo Vic, un economista de 48 años que después de un accidente automovilístico decidió alejarse de su trabajo en una multinacional para volver a su vocación espacial que ya había despertado durante la escuela secundaria cuando a principios de la década de 1990, hizo una pasantía en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef, en aquel entonces Citefa) en la que colaboró con el desarrollo de cohetes antigranizo para la provincia de Mendoza.El Aventura I es un lanzador de unos nueve metros de altura, 40 centímetros de diámetro y poco menos de una tonelada de pesoDesde la capital estadounidense, Vic contó «Después de un accidente automovilístico que me causó graves problemas de salud y me forzó a dejar mi trabajo en una multinacional donde yo ya tenía planificada mi carrera, me encontré con un paper de un investigador estadounidense que planteaba que los microlanzadores iban a ser imprescindibles en un mundo en el que la tecnología tiende a su miniaturización y que eran posibles si se resolvían quince subsistemas en los que hay desafíos tecnológicos. Ese texto fue el que me convenció que si podíamos resolver esos quince puntos podíamos ser pioneros espaciales». «La primera persona con la que hablé es un amigo ingeniero, Gerardo Natale, que desde aquel momento también es mi socio y que lo primero que me preguntó es si esto era legal, porque hace 17 años cuando pensábamos en un lanzador liviano la idea de nanosatélites todavía era un concepto; yo tenía unos ahorros y después de charlarlo con mi pareja los invertí en esto», recordó. El empresario resaltó que «el ‘Aventura I’ es un lanzador espacial miniaturizado, es el primer vehículo espacial por debajo de la tonelada de peso dedicado para posicionar nanosatélites en órbita baja. En las órbitas que resulten funcionales a sus propósitos». El ‘Aventura I’ está diseñado en dos etapas de combustible líquido, la primera que genera la potencia para el despegue y alcanzar los 40 kilómetros de altura, y la segunda que desde ahí puede llevar la carga hasta 850 kilómetros de la Tierra. «Durante muchas décadas la actividad aeroespacial fue una industria de grandes volúmenes con lanzadores y satélites cada vez más enormes, pero en los últimos diez años se consolidó el auge de los nanosatélites como producto que puede brindar aplicaciones que antes eran imposibles para aparatos de esas dimensiones». «Es lo misma mo que pasó con los teléfonos y las computadoras domésticas, la miniaturización abrió la puerta a nuevas capacidades y eso potenció este proyecto en el que veníamos trabajando desde 2005«. La miniaturización de la tecnología es un gran incentivo en la actividad espacial, por el costo que tiene cada gramo puesto en órbita es carísimo, lo que fomentó la aparición de empresas que desarrollan satélites más chicos. «Nosotros ya estamos trabajando con firmas argentinas como Innova Space que trabaja picosatélites o la californiana Space AI fundada por argentinos que trabaja con nanosatélites». Vic destacó que «una de las cosas que hicimos fue presentarle el proyecto a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) que después de analizarlo decidió acompañarnos. Reconoce la solidez de la idea y nos entiende como un complemento del lanzador Tronador que ellos están desarrollando». «Para ese proyecto ellos habían desarrollado una maquina especial que muy pocos países tienen y que sirve para hilar el carbono con el que se hacen las estructuras de los lanzadores, ellos pusieron ese recurso a disposición y gracias a eso pudimos liberar la última de las tecnologías que teníamos que desarrollar». El empresario aclaró que «entre el 60 y el 70% del lanzador es de origen nacional, se trata de componentes que no son considerados estratégicos por lo que son de libre disponibilidad comercial lo que facilita el acceso a los mismos. Este mes estuvimos haciendo pruebas de motor en el puerto espacial que estamos desarrollando entre Miramar y Necochea, desde donde tenemos prevista para este año una campaña de cuatro intentos orbitales». «En la ‘Satellite DC’ de Washington nos encontramos con el interés en este lanzador de parte de desarrolladores de nanosatélites de todo el mundo, y con varios de ellos firmamos cartas de entendimiento para trabajar en conjunto; muchos de ellos hoy pagan unos 70.000 dólares por kilo para ir como cargas secundarias en lanzadores que los dejan donde pueden y no donde quieren mientras que nosotros proponemos llevarlos a donde elijan por un costo que puede ser menor». «Ahora que hay proyectos que hasta desarrollan satélites que procesan blockchain en órbita se empiezan a ver los resultados de este proyecto de largo plazo que arrancamos en 2005 siguiendo nuestros sueños, empezamos siendo dos y hoy Tlon Space emplea 20 personas de manera directa y otras 25 de manera indirecta, y creemos que como estamos diez años por delante de cualquier desarrollo similar vamos a crecer mucho más».

CAMMESA licitó otros 12 barcos de combustibles líquidos para las centrales eléctricas

Cammesa, la administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, lanzó la semana pasada una licitación para adquirir 5 barcos de gasoil y 7 de fueloil para ser entregados durante mayo y comienzos de junio.

Las ofertas deberán ser enviadas por mail mañana, miércoles 30 de marzo entre las 11 y las 12 del mediodía. Ese mismo día hay que presentar también las ofertas por los 9 cargamentos licitados de GNL. La coincidencia tiene sentido, pues se busca evitar que precios muy altos en la licitación del gas natural licuado aliente a los traders a pedir más dinero por el gasoil y el fueoil.

Las exportaciones mineras superaron en 2021 los US$ 3.200 millones. Crecieron en un año un 23%

La actividad minera en Argentina registró en 2021 un fuerte crecimiento en el monto de sus exportaciones y una mejora en los niveles de empleo. Las exportaciones en diciembre crecieron un 39% interanual por la tendencia alcista en los precios del oro, plata y litio.

Las exportaciones mineras superaron los US$ 3.200 millones el año pasado, un 23% más que en 2020, impulsadas principalmente por mejoras significativas en los precios del oro, plata y litio. El dinamismo en el sector se vio reflejado también en los niveles de empleo. El promedio anual 2021 se ubicó en 31.323 puestos de trabajo contra un promedio de 30.494 empleos en 2020, un aumento del 2,7%. El empleo registrado privado mostró en diciembre una baja de 0,2% con respecto a noviembre, mes donde registró su pico con 31.765 puestos de trabajo. Los datos se desprenden del último informe mensual de Coyuntura Minera elaborado por la Dirección Nacional de Economía y Promoción Minera del Ministerio de Desarrollo Productivo. La actividad registró en diciembre un incremento interanual en las exportaciones del 39,8%, explicado por una tendencia alcista de las divisas generadas por las exportaciones de los principales commodities. El monto del oro exportado aumentó un 43,9%, la plata un 227,2% y el litio un 202,3% con respecto al mismo mes del año previo.Exportaciones

Las exportaciones mineras totalizaron US$ 3.230,54 millones en el 2021, monto que representa una suba del 23,3% respecto al año anterior. Santa Cruz volvió a encabezar el podio con exportaciones por US$ 1.616 millones. Detrás le siguen San Juan (US$ 845,51 millones), Jujuy (US$ 361,68 millones) y Catamarca (US$ 114,48 millones). En estas provincias las exportaciones mineras tienen una relevancia central sobre el total de sus exportaciones. En Catamarca las exportaciones mineras representaron un 85,8% del total exportado en 2021.

Niveles de empleo

En el frente laboral, la actividad registró una mejora en los niveles mensuales de empleo con respecto al 2020. El promedio anual 2021 se ubicó en 31.323 puestos de trabajo, valor 2,7% superior al del año anterior, 30.494. En diciembre el empleo registrado privado en la actividad minera se mostró a la baja luego de haber alcanzado su pico en noviembre, mes donde se computaron 31.765 puestos de trabajo. No obstante, el valor de diciembre se ubicó en 31.709 empleados, el cual se encuentra por encima del promedio anual 2021 de 31.323 puestos. .

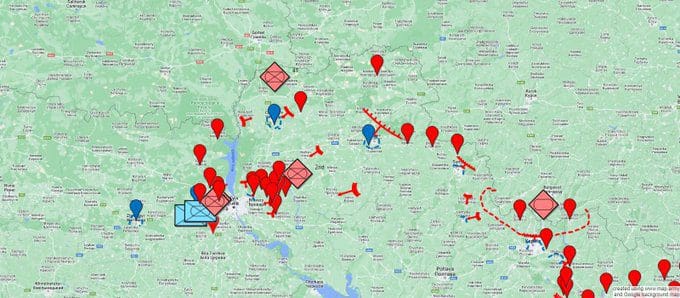

.Parte de guerra: día 31° de la invasión a Ucrania

Transcurrido un mes entero desde que se iniciará la guerra, dejamos a continuación un breve resumen de la situación en los frentes donde se están entablando combates. Las acciones descriptas comprenden a grandes rasgos los días 25 y 26 de marzo.

Como venimos indicando, a excepción del este, las Fuerzas Armadas Rusas continúan buscando fortalecer sus posiciones y líneas de comunicación y logística. Mientras tanto, el foco de los contrataques de las Fuerzas Armadas Ucranianos se focalizan en el norte de Kiev. En este sentido fue reportada la recuperación de varios poblados.

Frente Norte:

Como venimos reportando, las Fuerzas Armadas Rusas no han realizado acciones ofensivas ni registrado mayores avances contra Kiev. En base a los reportes, estarían fortaleciendo sus posiciones alrededor de Hostomel e Irpin, mientras desde las autoridades rusas niegan que estas fuerzas hayan sido rodeadas por tropas ucranianas en días pasados.

En lo referido a las ciudades mencionadas: Irpin, Hostomel y Makariv; autoridades locales reportaron fuertes combate entre rusos y ucranianos durante el día 25 de marzo. Por último, en la ribera oeste del Dniéper, fuentes indican que fuerzas ucranianas recuperaron el control de Yasnohorodka, al norte de Kiev.

Mientras tanto, en la orilla este del Dniéper diversas fuentes registran que fueron efectuados contrataques ucranianos sin especificar el resultado de estos. Al presente no hay fuentes concluyentes al respecto, solo indicando que las acciones fueron realizadas en Luk’yanivka y Brovary.

Frente Este:

En lo referido a las operaciones alrededor de Járkov, no se han registrado avances o intentos por parte de las Fuerzas Armadas Rusas al 26 de marzo. Sin embargo, como venimos indicando la ciudad continúa siendo sistemáticamente bombardeada. Las únicas operaciones ofensivas durante las pasadas 48 horas fueron realizadas por fuerzas ucranianas. En este sentido, desde el Estado Mayor Ucraniano reportaron que han retomado el control de los poblados de Mala Rohan y Vilkhivka, ubicadas a 20 kilómetros al este de Járkov.

Por su parte en los óblast de Luhansk y Donetsk las Fuerzas Armadas Rusas efectuaron ataque limitados para capturar los poblados de Popasna y Rubizhne durante el 26 de marzo; siendo informada la actividad de helicópteros de ataque en la zona. No obstante, la situación en la óblast para los defensores ucranianos es compleja. El último reducto bajo su control es la ciudad Severodonetsk, la cual se encuentra en peligro de ser rodeada por fuerzas rusas y separatistas.

Frente Sur:

Desde diversos medios rusos se afirma que sus fuerzas están a punto de dividir la ciudad de Mariúpol desde un eje este-oeste, dividiendo y aislando por separado las zonas controladas por fuerzas ucranianas al norte y sur. Mientras tanto, desde el Estado Mayor Ucraniano no han brindado mayores datos del estado de las operaciones en el último enclave ucraniano libre sobre el Mar de Azov.

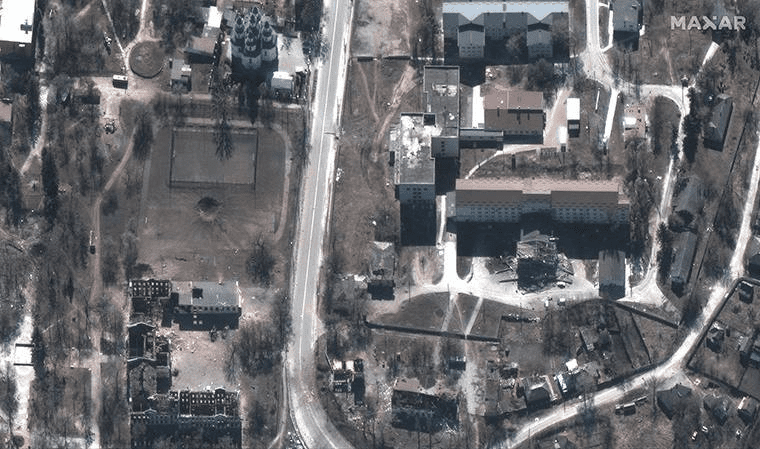

Por su parte, continuando la información brindada en días previos, se han captado las primeras imágenes del puerto de Berdyansk luego del ataque sufrido el 24 de marzo. La fotografías satelitales han sido captadas por el sitio MAXAR, apreciando uno de los buques de desembarco de tanques rusos destruido.

Hacia el suroeste, los avances parecen haberse limitado o estancado en las fronteras del oblast de Zaporizhizhia, ocupando un porcentaje mayoritario de esa región. Durante las pasadas 48 horas no se han reportado grandes avances rusos en la región.

Reporte final 25 y 26 de marzo:

Para finalizar el reporte comprendido por los días indicados, dejamos las cifras de bajas y destrucción de equipamientos informados por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas y del Ministerio de Defensa Ruso; ambos fechados al 26 de marzo. Como hemos indicado, estas cifras deben ser tomadas con cautela por el lector al presentar posibles sesgos al ser informadas por los beligerantes.

Ministerio de Defensa de la Federación Rusa:- 273 UAVs/UCAVs

- 210 SAM

- 1.649 MTB/Blindados

- 169 MLRS

- 688 obuses y morteros

- 1.509 vehículos

El Conicet y la UNSAM inauguran el Instituto de Técnicas Emergentes y Ciencias Aplicadas

Los investigadores del ITECA

Son más de 60 integrantes entre investigadores e investigadoras del CONICET, UNSAM y docentes que se unen a la Agenda 2030 del Ministerio de Ciencia (MINCyT) y se alinean a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU. Participaron del evento de inauguración el decano de la Escuela de Ciencia y Tecnología; Dr. Federico Golmar, investigadores e investigadoras y representantes de diversas industrias. Por parte del ITECA, la investigadora del CONICET, Dra. Alejandra Goldman y la Mg. Ingeniera, Laura Neirotti.«Hydrogen City», la «ciudad del hidrógeno», se construirá en Texas

Sus promotores afirman que Hydrogen City será un centro integrado de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde que producirá hasta 60 GW (1 gigavatio (GW) = 1.000 millones de vatios) y más de 2.500 millones de kilogramos de hidrógeno verde al año.

Situado en Texas (EEUU) y desarrollado por el grupo GHI (Green Hydrogen International), el proyecto se centra en una instalación de almacenamiento de hidrógeno en el domo de sal de Piedras Pintas, ubicado en el condado de Duval, un área escasamente poblada del sur de Texas. Los oleoductos entregarán el hidrógeno verde a Corpus Christi y Brownsville, donde se convertirá en amoníaco verde, combustible de aviación sostenible y otros productos, o se entregará por oleoductos directamente a las plantas de energía de hidrógeno y otros usuarios en todo el estado. El proyecto será alimentado por 60 GW de energía solar y eólica, además de energía renovable adicional extraída de la red ERCOT durante los períodos de precios bajos. Se construirá en varias fases y se espera que la primera comience a operar en 2026. Esta fase consta de 2 GW de producción y dos cavernas de almacenamiento en el domo de sal de Piedras Pintas. El acceso al almacenamiento de sal es fundamental para la ampliación de la producción de hidrógeno verde, ya que permite la máxima utilización de electrolizadores y sirve como un amortiguador entre la producción eólica y solar variable y la entrega final de hidrógeno verde a los clientes. Eventualmente, se pueden crear más de 50 cavernas en el domo de sal de Piedras Pintas, proporcionando hasta 6 TWh de almacenamiento de energía y convirtiendo el domo en un importante centro de almacenamiento de hidrógeno verde, similar al papel que desempeña Henry Hub en el mercado del gas natural. Las negociaciones están en curso con respecto a las opciones de uso final para el hidrógeno verde producido por GHI. Estas opciones incluyen: Amoníaco verde para los mercados de exportación: GHI está explorando la oportunidad de exportar amoníaco verde a Asia. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI, por sus siglas en inglés) planea agregar 30 millones de toneladas por año de amoníaco renovable a la combinación de combustibles del país para 2050. “Las empresas japonesas y coreanas son socios interesantes para nosotros en este proyecto dado el deseo de sus países de cambiar a amoníaco verde”, dicen el grupo GHI. Amoníaco verde para el mercado de fertilizantes: Los precios más altos del gas natural han llevado a que los costos de los fertilizantes se disparen para los agricultores. El fertilizante producido a partir de hidrógeno verde puede ayudar a eliminar la volatilidad inesperada de los precios. Combustible de aviación sostenible: GHI está en conversaciones con compradores potenciales de hidrógeno verde como materia prima para el combustible de aviación sostenible (SAF). GHI cree que Corpus Christi está bien posicionado para convertirse en un importante centro de producción de SAF (sustainable aviation fuel). Combustible sustentable para cohetes: La compañía está buscando combinar hidrógeno con CO2 en el puerto de Brownsville para crear un combustible de metano verde para cohetes para lanzamientos en el sur de Texas. Centrales eléctricas con cambio de combustible: el H2 también se puede utilizar como sustituto del gas natural en las centrales eléctricas. Se han propuesto más de 4 GW de nuevas plantas de energía de gas en los EE. UU. que pueden quemar una combinación de hidrógeno y gas natural. Los planes para Hydrogen City son lo suficientemente grandes como para que eventualmente el proyecto pueda abastecer a múltiples tipos de clientes.Marcos Bulgheroni propone un fideicomiso de u$s 15 mil millones para exportar GNL de Vaca Muerta

El CEO de Pan American Energy propuso construir una planta de GNL, tanques de almacenaje y obras portuarias para vender desde Vaca Muerta hasta 13 millones de toneladas de GNL, «el combustible de la transición energética». Además, planteó cerrar el anillo de gasoductos y llegar al sur de Brasil.