El ministro de Desarrollo Productivo apuesta a impulsar sectores de la economía que en los últimos meses generaron fuertes reacciones ciudadanas, como la minería y la exploración off shore. En esta entrevista, Kulfas propone un debate que supere los términos del “vale todo” productivista y el “prohibicionismo” y anticipa la convocatoria a una mesa de discusión «abierta a la comunidad, bajo la única consigna del respeto y la no violencia».

«Construir confianza». Ese es el desafío que el ministro Kulfas, se plantea como instancia fundamental para poder avanzar con su plan de

impulsar los sectores de la economía que, considera, podrían mejorar las cuentas del país. Especialmente aquellos que en los últimos meses generaron fuertes reacciones ciudadanas en distintos puntos del país.

En diciembre la movilización popular obligó a dar marcha atrás con la habilitación de la explotación minera en una zona de Chubut –lo que Kulfas atribuye en gran parte a la

impericia del gobierno provincial para liderar la iniciativa– y la semana pasada la Justicia de Mar del Plata suspendió un proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino, medida que el propio Ministerio de Ambiente apeló.

Kulfas apunta contra las organizaciones que “

son efectistas en generar terror en base a información falsa”. Según su punto de vista, todas las actividades tienen un margen de riesgo y no por eso se descartan. “En el turismo todos los años se quema un bosque por algún turista que deja mal apagado el fuego en un bosque y nadie propone prohibir el turismo”, ilustra.

Frente a las críticas, el ministro asegura que el gobierno de Alberto Fernández es “el primero en

involucrarse en serio con la problemática ambiental” y propone un debate dónde se amplíen los matices entre el “vale todo” productivista y el “prohibicionismo”. “Si pensamos que ambientalismo es sinónimo de prohibir cosas, estamos en el horno. Ambientalismo es producir, generar oportunidades de desarrollo cuidando el ambiente”, apunta.

-Es evidente que en los últimos años la agenda ambiental ha incrementado su relevancia en la agenda mediática y en las preocupaciones de la gente. ¿Con qué cree que tiene que ver y cómo lo evalúa?

-Nosotros vemos con muy buenos ojos que este tema haya tomado un lugar central; la problemática del calentamiento global y otros flagelos ambientales requiere un lugar en la agenda política y un conjunto de políticas públicas. Después, están los diferentes enfoques. Nuestra mirada es la de un esquema de desarrollo productivo verde, de hecho, hemos sido el primer gobierno en poner en la agenda un plan en ese sentido, que lo que busca es salir del vale todo productivo que fue preponderante durante mucho tiempo. Pensamos que todos los sectores, y no solamente en la minería o el petróleo que por ahí son los que tienen más peso en la discusión pública, tienen que hacer una reconversión productiva, tecnológica. Lo que uno ve es que no existen los sectores contaminantes, sino las tecnologías contaminantes o los malos empresarios.

-Con el modelo extractivista llegamos hasta este escenario: más 40% de pobreza y sin poder sortear la restricción externa. ¿Por qué esta misma senda podría llevarnos a otro lado?

-Primero me parece que hay que discutir el concepto del modelo extractivista, que ahora lo retomo. Segundo, nuestra posición no es que hay que trabajar determinados sectores en desmedro de otros; Argentina necesita que todo su potencial se ponga en marcha, se desarrolle, porque tenemos un problema serio de creación de empleo y de pobreza que viene desde hace mucho tiempo. Después, respecto de la discusión de las actividades primarias, nuestra visión está lejos del extractivismo. El extractivismo uno lo podría definir como la explotación, sin ninguna consideración ambiental y sin ningún engranaje en el sistema productivo local. Es decir, te puedo conceder que una actividad minera o petrolera es extractivista si lo que hace es extraer el recurso, descuidando completamente el ambiente y sin dejar nada en la comunidad, ningún desarrollo de proveedores, ningún desarrollo comunitario. Nuestro modelo no tiene nada que ver con eso: es el desarrollo de proveedores locales, o sea pymes que crecen mientras se desarrolla la minería, el petróleo, el gas. En segundo lugar, nuestro modelo es mejora de las comunidades, que tienen que ver con claridad que hay una mejora en infraestructura, en los hospitales, en los caminos, etc. Y luego, obviamente un cuidado ambiental.

-¿Eso es lo que se ve, efectivamente, en las comunidades con desarrollos de este tipo?

-No es teoría, es la realidad. La semana pasada estuve en Cerro Vanguardia y es innegable el impacto positivo que ha tenido para Santa Cruz, no solamente en términos de empleo. Por ejemplo Puerto San Julián, una localidad de muy poca relevancia, creció muchísimo gracias a la minería. En el caso de San Juan, antes de la aparición de la explotación minera era una provincia que estaba, en términos de pobreza, diez puntos arriba el promedio nacional y hoy está cinco puntos por debajo. Y así podemos seguir con muchos ejemplos. En el caso de la minería hay toda una red de proveedores que explica aproximadamente el 50% de lo que factura una empresa minera. En el sector petróleo y gas hay 10.000 empresas, casi todas pymes, que trabajan en todo el país. No hay ninguna provincia que no tenga al menos algún proveedor que le venda servicios o bienes industriales al sector petróleo, gas. Esto no es extractivismo, eso es el desarrollo.

-¿Cuál es la garantía de que eso suceda? En muchos casos son proyectos con un tiempo de vida útil acotado, explotado por empresas extranjeras y existe el riesgo o al menos el temor de que una vez usufructuado el recurso levanten campamento y dejen a las comunidades peor que antes.

-Eso ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Hoy lo que vemos es mayor compromiso en el sector empresario, justamente por los cambios que se han introducido. Tenemos un programa para desarrollar y calificar proveedores, para darle financiamiento, apoyo técnico y para generar mayores controles ambientales. Creo que se ha mejorado muchísimo en este aspecto. El caso de San Juan, por ejemplo, después de lo que fue el accidente Veladero, que sin duda fue un accidente importante, aunque en impacto mucho menor de lo que todos dicen..

-¿No se contaminaron cinco ríos con solución cianurada?

-No hay cinco ríos contaminados, como se dice. Eso es falso. Esto es una información incorrecta. Sí es cierto que el momento generó un impacto que pudo ser morigerado y que no genera un impacto permanente, como se dice.

-Consta en el expediente que por la rotura de una válvula del circuito se contaminaron ríos.

-No, eso es falso, pueden verificarlo. El problema es que hay una confusión y que algunos sectores con mala información refuerzan esa mala comunicación. En las zonas mineras es muy habitual que existan ríos que tienen un alto contenido de metales, pero no es de ahora y no pasa por la minería. Uno ve los registros de algunos ríos de 1940 y tenían la misma composición; tiene que ver con las cualidades del suelo, del lecho del río. De hecho, hay lugares de San Juan donde el agua potable llegó gracias a perforaciones que se hicieron justamente con inversiones de la minería, pero no tenían agua potable antes. Después ha habido información que realmente ha sido absolutamente falsa y que ha circulado. He leído en algún medio que en (la ciudad catamarqueña) Andalgalá la mitad de la gente tiene cáncer. Eso es totalmente falso. No hay ningún informe que diga eso. El único reporte que hay respecto a incidencia de cáncer en esa zona es del año 2012 y dice que la incidencia de cáncer ahí es igual al promedio nacional. Por eso nosotros estamos saliendo en los próximos días con una iniciativa muy fuerte para poner toda esta información de manera pública, poder discutir.

-Por más que se intenten minimizar los riesgos con controles, no se pueden anular…

-En cualquier actividad económica. En el turismo todos los años se quema un bosque por algún turista mochilero que deja mal apagado el fuego en un bosque. Nadie propone prohibir el turismo.

-Aún así, ¿qué le diría a una persona que vive en esos pueblos en los que se propone iniciar ciertos desarrollos y tiene el miedo de que algo malo suceda?

-Que tiene razón en preocuparse. Lo que hay que hacer es involucrarse en exigir buenos mecanismos de control y que también participe la ciudadanía. Yo creo que esa es la respuesta. Entre el vale todo productivista, que nosotros lo rechazamos, y el prohibicionismo, hay una amplia gama de matices que tenemos que trabajar. Nosotros queremos construir confianza en torno a estas actividades económicas y obviamente sacarle todo el jugo posible. Lo que queremos es que generen la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles, que efectivamente eso permita desarrollo en las comunidades. Creo que ahí tiene que haber un involucramiento. A mí me parece me parece válida esa preocupación.

-¿Cómo evalúa lo que sucedió en Chubut, donde se aprobó la zonificación minera en la Legislatura y luego se debió derogar por la presión de la ciudadanía?

-El caso de Chubut para mí tiene dos aspectos. Uno es esto: mucha gente decía pero cómo, si estamos en una provincia donde durante mucho tiempo no hubo clases, no se aseguraban el pago de los salarios de los maestros, y ¿ese mismo Estado es el que va a controlar a las mineras? Me parece una pregunta válida, pero la respuesta no debería ser prohibámoslo, sino hagamos que los controles sean realmente efectivos, que participe la comunidad. La segunda cuestión que me genera empatía es, obviamente, si me pongo en la piel de un chubutenses al que le dijeron que si se desarrolla la minería se va a quedar sin agua, es lógico que reaccione.

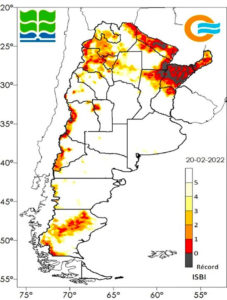

-Más cuando la provincia está atravesando una situación de crisis hídrica.

-Si te dicen que te vas a quedar sin agua, es lógico que reacciones mal, pero la información es falsa. El proyecto Navidad, que se está discutiendo en la meseta, a cien kilómetros del Río Chubut, no tiene nada que ver con el río. El agua que iba a utilizar es un agua que viene de un acuífero subterráneo endorreico, que lo descubrió la propia minería, con lo cual la información que se dio es falsa y generó un miedo totalmente injustificado, que es un poco lo que hace Greenpeace cuando pone una foto de la playa de Mar del Plata con dos actores empetrolados, cuando sabemos que eso es imposible que ocurra porque las plataformas offshore que se están programando, por ahora en fase de exploración, están a 300 kilómetros de la costa, con lo cual es como es como pensar que algo que ocurra en Buenos Aires o Chascomús va a tener incidencia en Mar del Plata.

Las organizaciones como Greenpeace pueden ser efectistas en meter miedo, en generar terror, pero hacerlo en base a información falsa me parece una actitud complicada en una sociedad democrática.

-De todos modos, son efectivos comunicando. ¿Hay un mea culpa o una crítica a los gobiernos que, en todo caso, no saben hacer llegar esta mirada o involucrar a los ciudadanos en proyectos que consideran virtuosos?

-Permíteme un comentario sobre lo que dijiste de que son efectivas comunicando. Yo creo que la mentira es algo delicado. Sí, pueden ser efectistas en meter miedo, en generar terror, pero hacerlo en base a información falsa me parece una actitud complicada en una sociedad democrática. Una sociedad democrática tiene que discutir, debatir públicamente, pero hacerlo con datos y con verdades, no generando miedo a la gente para obtener un resultado en ese sentido. Respecto al otro. Sí, yo soy crítico de las empresas mineras y se los he dicho más de una vez, que deberían comunicar mucho más, deberían explicar mucho más cómo son sus métodos productivos. Hay mucha gente que piensa de verdad que una empresa minera está pegada a un río y tiene un caño que vuelca cianuro; eso es falso. La semana pasada estuve en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, y la verdad es que estaba lleno de guanacos merodeando la mina, zorritos, patos.. ¿dónde toman agua? Ahí, en las lagunas y los arroyos que están en torno a la mina. Si estuviera contaminada, obviamente esos animales no podrían tomar agua, no vivirían ahí o estaría lleno de animales muertos en torno a la mina.

-No me refiero solo a la comunicación de las mineras, sino sobre todo a la de los gobiernos. En Chubut, por ejemplo, ¿le parece que fue atinada la manera en la que intentó llevar el proyecto adelante el gobernador Mariano Arcioni?

-Evidentemente en Chubut hay un fracaso muy grande de la política, porque lo que no se hizo fue un buen trabajo en las comunidades explicando. En la meseta sí. Justamente una de las grandes paradojas que tenemos hoy en la Argentina es que en los lugares donde se desarrolla la minería, la sociedad la recibe muy bien. ¿Cuántos conflictos tuvimos en Santa Cruz? Hace 25 años que hay minería y no hubo ninguno. Porque la gente lo ve como algo positivo que le ha generado desarrollo, que pagan muy buenos salarios, que hay una red de proveedores. En San Juan pasa algo parecido. En los lugares donde hay asambleas en contra de la minería son lugares donde históricamente se ha impuesto Sergio Uñac en las elecciones, lo mismo pasa con Catamarca. Ahí hay una discusión donde, insisto, falta más información. Yo creo que hay mucha gente muy bien intencionada que está por ahí con un grado de información parcial. Por eso en los próximos días vamos a poner en marcha una mesa de trabajo abierta a la comunidad para que se debata con la única consigna del respeto y la no violencia. Porque la violencia que vimos en Chubut me pareció terrible y creo que se ha banalizado un poco eso. Haber destruido, destrozado, incendiado tres edificios públicos, quemado un diario, me parece de una gravedad que por algún motivo no tuvo el repudio suficiente.

-¿Qué opina de la suspensión, por parte de la Justicia, de la exploración para offshore en Mar del Plata? ¿Ya se hizo la apelación?

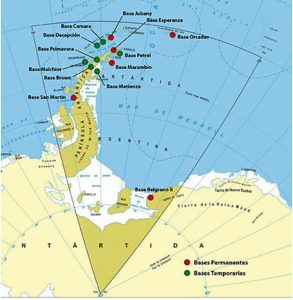

-Sí, ya se hizo la apelación. Es una medida suspensiva, no es una medida de fondo. Vamos a insistir porque estamos convencidos de los beneficios que tiene esto. Si se confirmara la existencia de esa riqueza petrolera, se podrían generar cerca de 200.000 puestos de trabajo y, luego de un tiempo explotación, exportaciones por US$25.000 millones de dólares, con lo cual cambiaría por completo el problema de Argentina en términos de restricción externa, con una balanza comercial mucho más superavitaria que haría que probablemente no sea necesario tener un cepo tan fuerte como el que tenemos ahora. También desarrolla una red de proveedores que es enorme y es el sector con los salarios más altos de la economía. Por otro lado, pensamos que los resguardos ambientales están muy bien tomados. Estamos hablando en este caso de una empresa, Equinor, con los mejores estándares productivos, tecnológicos y ambientales del mundo. Es una empresa noruega líder mundial en producción offshore y en compromiso ambiental productivo. En tercer lugar, quiero destacar que este tipo de explotación no es nueva; Argentina ya tiene 20% del gas producido offshore, y esta vez el ministro de Ambiente se involucró, participó en la discusión e impuso condiciones adicionales.

-Al suspender la exploración, la Justicia entendió que la discusión previa para habilitarla no fue suficiente.

-Se hizo la audiencia pública. Me llamó la atención un argumento planteado por el intendente Mar del Plata diciendo que no habían participado en la discusión. Hubo una audiencia pública de dos días, si el intendente no participó fue porque no quiso o no estaba atento a algo que es relevante. Y por otro lado, esto no es un proyecto de Mar del Plata. Sí va a generar un impacto enorme en toda la economía marplatense, en lo que significa el desarrollo de la industria naval, el desarrollo de proveedores. Y está, insisto, a 300/400 kilómetros de la costa; esto no es Mar del Plata.

-Está justo en el límite con las aguas de Uruguay. ¿Se discutió también con el gobierno vecino, porque en caso de que hubiera algún problema también los involucraría?

-No, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Creo que lo que hubo fue una reacción. Se basan en muchos casos en prejuicios o preocupaciones que están infundadas. Vi alguna persona que decía «Mira este paisaje hermoso, acá nomás vas a tener una plataforma offshore». No la vas a ver, hay una distancia enorme. Además hay un montón de ciudades turísticas, como Río de Janeiro, que tienen plataformas offshore.

-El argumento más fuerte no es el tema paisajístico sino del impacto en la fauna marina.

-Yo no escuché eso. Fijate que la foto (de Greenpeace) no es esa; la foto son dos chicos empetrolados en la playa, lo cual es falso y es propagandismo. Es solamente un objetivo que no es decir la verdad.

-¿Ha tenido reuniones con Greenpeace, con las organizaciones que enarbolan estas banderas?

-Con Greenpeace, no. Con otras organizaciones sí, muchísimas, como Jóvenes por el Clima, Eco House. Hicimos una reunión el año pasado, les presentamos el Plan de Desarrollo Productivo Verde y fue un diálogo súper interesante. Yo lo digo con todas las letras: somos probablemente el primer gobierno que se involucre en serio en la problemática ambiental. Lo que pasa es que si pensamos que ambientalismo es sinónimo de prohibir cosas, estamos en el horno. Ambientalismo es producir, generar oportunidades de desarrollo cuidando el ambiente. Eso para mí es un ambientalismo real, efectivo. Ya tenemos en el mundo un montón de experiencias fallidas, fruto de visiones extremas. Hace poco se conoció el problema de Sri Lanka, que prohibió la producción con agroquímicos, se fue una producción orgánica y significó la quiebra de los productores. Y además eso agrava el problema del cambio climático porque requiere una mayor explotación del recurso, pérdidas económicas.

Si siguiéramos con producción orgánica no exportaríamos nada y tendríamos que estar importando maíz, trigo, lo básico.

-¿Considera una idea romántica esto de buscar volver a las bases, a la pequeña escala, a lo agroecológico?

Lo considero algo inviable. Tenemos una población de 7.500 millones de habitantes en el mundo. En el año 1900, cuando la Argentina era el granero del mundo, producíamos 8 millones de toneladas de granos, obviamente orgánicos porque no existían los agroquímicos. Hoy producimos 140 millones de toneladas. Si siguiéramos con producción orgánica no exportaríamos nada y tendríamos que estar importando maíz, trigo, lo básico. Hay que trabajar con seriedad, con verdades científicas. Yo me peleo mucho cuando escucho el término agrotóxicos, ese término es falaz. Lo que hay son agroquímicos que bien implementados no generan ningún riesgo para la salud humana. Mal implementados, sí, igual que un producto farmacéutico. El desarrollo que hizo Raquel Chan me parece un orgullo para Argentina: desarrolló el trigo HB4, que es resistente a la sequía. Le está ofreciendo a la humanidad una solución frente a problemas climáticos y en lugar de ser la persona más aplaudida del país, recibe agresiones y críticas de un montón de gente.

-¿Qué pasos está dando Argentina en transición energética? Esta semana supimos de la baja de 33 proyectos de energía renovable que se licitaron bajo el programa RenovAr.

-Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por las energías renovables. Hemos lanzado un cluster productivo para producir equipamiento, darle sostenibilidad a esa medida. Hemos generado la mayor inversión en la historia del siglo XXI, que es la del hidrógeno verde, que está en marcha en la provincia de Río Negro, y apuntamos a que Argentina sea uno de los referentes mundiales en hidrógeno verde en las próximas décadas. En litio hay nuevas inversiones todas las semanas, que estamos trabajando estimulando. El caso RenovAr es otra cosa. Lo que pasó fue que el plan RenovAr del gobierno de Macri desvirtuó la Ley de Energías Renovables del 2015, en la que se basó, porque lo terminó transformando en un negocio financiero basado en dos pilares: financiamiento externo y la adquisición de paquetes tecnológicos completamente importados. Entonces, mientras Argentina tuvo financiamiento externo arrancó bien. Cuando en abril de 2018 Argentina entró en esta crisis de deuda y empezó la gran fuga de capitales el plan se quedó sin combustible. Entonces, esta presentación de baja son proyectos que ni siquiera se iniciaron. Nuestro plan es un plan de energías renovables con fabricación nacional, con financiamiento en moneda local a largo plazo. Pensado justamente para el desarrollo de la industria y desarrollo de energías renovables y no en un negocio financiero de corto plazo.

-¿Para el financiamiento va a ayudar que el Gobierno cierre con el FMI?

-El acuerdo con el FMI para nosotros no es un parteaguas ni lo vemos como una solución a los problemas de Argentina. Pensamos que es la manera de disipar incertidumbre y de generar un poquito más de certezas para adelante, pero después depende de nosotros. Nosotros nunca apostamos a que el Fondo Monetario Internacional o el financiamiento internacional nos saque la crisis. De la crisis salimos con nuestras políticas, que son políticas de desarrollo productivo.

-En conjunto con la transición energética, ¿se está trabajando desde el Estado para hacer cambios en las pautas de consumo, para eficientizar el consumo de los argentinos?

-Estamos trabajando mucho en lo que es economía circular. Me parece un tema importantísimo porque sin duda vivimos en una economía muy consumista que a veces derrocha demasiados recursos, que no reutiliza los residuos. Tenemos también un debate pendiente con la Ley de Envases, que me parece un tema nodal.

-A las empresas no les gusta mucho la idea de esa ley.

-Yo creo que le faltó debate, porque yo recibí a las empresas y algunas de las críticas que hacían me parecen que eran fruto de una mala interpretación de la ley y otras eran temas que se podían discutir. Yo hoy veo un compromiso importante y que también hay un prejuicio respecto de “las empresas de que no quieren saber nada con esto”. Muchas ven o negocios para hacer con esto, y bienvenido sea que hagan negocios mejorando el ambiente, y otras por ahí no ven un negocio, pero si que necesitan hacer acciones ambientales por una cuestión de políticas corporativas.

-¿Cree que el aumento de tarifas y la segmentación va a contribuir a reducir el consumo de energía o incluso a promover la autogeneración en los sectores de mayores ingresos?

-La segmentación tiene por objetivo central la justicia social. Tenemos un sistema que ya lleva mucho tiempo, que lamentablemente está generando subsidios a hogares que no lo necesitan. Eso hay que corregirlo y por eso la segmentación es la herramienta. Pero esto de penalizar por precio me parece una práctica que no nos gusta, fue lo que ocurrió en el período Macri. Yo lo que quiero es que la gente consuma menos energía porque tenga conciencia de que es un bien escaso, que hay que cuidarlo, que el país no le sobran recursos para andar dilapidando y porque aparte es necesario realizar algunos cambios de equipamiento y eso también son oportunidades para que la industria nacional tenga un espacio preponderante en esta estrategia.

-Los servicios del conocimiento son otro sector con potencial que depende de su cartera, pero tiene el problema de la brecha cambiaria, que genera que muchas personas que ofrecen servicios para el exterior no liquiden las divisas en el país. ¿Hay una solución pensada para eso?

-Sabemos que hay un problema, estamos discutiendo alternativas morigerarlo. Es un programa macroeconómico. Está claro que lamentablemente nos tocó iniciar el gobierno con un problema externo importante. Entendemos que esto se va a ir mejorando y aparte estamos viviendo una etapa de crecimiento de exportaciones, crecimiento de ingreso de dólares por inversión extranjera directa, así que todo esto va a ser parte de la solución. En el mientras tanto, vamos a generar un mecanismo que estamos discutiendo con el sector, con el Banco Central, con Economía.

-¿Qué podría ser?

-No lo puedo anticipar. Estamos viendo alternativas.

-¿Existe la posibilidad de un desdoblamiento del tipo de cambio para el sector?

-No, desdoblamiento no, pero estamos viendo alternativas que cuando las tengamos listas y consensuadas, las vamos a comunicar.

-¿Van a estar los dólares para que las empresas importen y para acompañar el crecimiento?

-Sí, está totalmente garantizado por varios motivos. Primero, porque vamos a tener un superávit comercial importante, con lo cual ahí ya tenés la primera fuente de superávit de divisas para el país. En segundo lugar porque si efectivamente avanzamos en la firma del acuerdo con el FMI vamos a tener más certidumbre financiera, otro cronograma de pagos, con lo cual muchos factores que el año pasado debilitaron las reservas este año no van a estar; vamos a tener un mayor nivel de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Así que no va a haber ningún faltante de divisas, eso tiene que quedar claro. Está totalmente coordinada la proyección de demanda de dólares para importaciones con el Banco Central, con lo cual no habrá ninguna dificultad.

En cuanto a la inversión de capital, los astilleros hoy están a su máxima capacidad y están invirtiendo en armando nuevos galpones, diques y gradas. En SPI se adquirieron dos máquinas de hidrojet para hacer el arenado solo con agua, lo que es más económico, más seguro y permite seguir trabajando en otros proyectos mientras se está haciendo este trabajo, algo que no es posible cuando se usa arena. Este equipamiento fue comprado con financiación del Programa de Desarrollo de Proveedores del Ministerio de Producción, mientras que el también marplatense Tecnopesca sumó puentes, grúas y trabaja en un proyecto para reparar y mejorar la capacidad del dique.

El fondo fiduciario para la construcción de embarcaciones cuenta con una tasa diferencial para buques impulsados con gas natural licuado (GNL) como combustible. Hecker explica: “En este momento es importante el financiamiento de buques de GNL y se hizo la primera solicitud para un remolcador de este tipo. Es importante esto porque la Argentina tiene oportunidades muy grandes: una parte del mundo está yendo a GNL y la Argentina tiene capacidades porque tiene gas y tecnología para licuarlo, almacenarlo y transportarlo. Además, es una oportunidad para usar un recurso abundante para bajar emisiones. El financiamiento apunta a promoveer con mayor énfasis este tipo de tecnologías, que también permiten bajar costos”. Un buque impulsado con GNL ahorra un 20% en costos de combustible frente a uno con gasoil.

La demanda del Estado también tracciona a este sector, como en el caso del buque polar, los remolcadores que se están haciendo con el FONDEF y el plan para hacer buques de de patrullaje para el Mar Argentino, que durante el Gobierno anterior se importaron. “Colombia tomó el camino de importar algunos y construyó otros en su país, y ahora está exportándolos. La Argentina, durante el macrismo, importó cuatro sin hacer nada acá”.

En cuanto a la inversión de capital, los astilleros hoy están a su máxima capacidad y están invirtiendo en armando nuevos galpones, diques y gradas. En SPI se adquirieron dos máquinas de hidrojet para hacer el arenado solo con agua, lo que es más económico, más seguro y permite seguir trabajando en otros proyectos mientras se está haciendo este trabajo, algo que no es posible cuando se usa arena. Este equipamiento fue comprado con financiación del Programa de Desarrollo de Proveedores del Ministerio de Producción, mientras que el también marplatense Tecnopesca sumó puentes, grúas y trabaja en un proyecto para reparar y mejorar la capacidad del dique.

El fondo fiduciario para la construcción de embarcaciones cuenta con una tasa diferencial para buques impulsados con gas natural licuado (GNL) como combustible. Hecker explica: “En este momento es importante el financiamiento de buques de GNL y se hizo la primera solicitud para un remolcador de este tipo. Es importante esto porque la Argentina tiene oportunidades muy grandes: una parte del mundo está yendo a GNL y la Argentina tiene capacidades porque tiene gas y tecnología para licuarlo, almacenarlo y transportarlo. Además, es una oportunidad para usar un recurso abundante para bajar emisiones. El financiamiento apunta a promoveer con mayor énfasis este tipo de tecnologías, que también permiten bajar costos”. Un buque impulsado con GNL ahorra un 20% en costos de combustible frente a uno con gasoil.

La demanda del Estado también tracciona a este sector, como en el caso del buque polar, los remolcadores que se están haciendo con el FONDEF y el plan para hacer buques de de patrullaje para el Mar Argentino, que durante el Gobierno anterior se importaron. “Colombia tomó el camino de importar algunos y construyó otros en su país, y ahora está exportándolos. La Argentina, durante el macrismo, importó cuatro sin hacer nada acá”.

Las obras implican la colocación de ocho antenas al lado del parque solar de Palmira, y el edificio satelital complementará al Pasip.

Mendoza pondrá las dos hectáreas necesarias para el proyecto y convertir a Palmira en un polo atractivo para empresas de servicios vinculadas a la economía del conocimiento.

“El convenio es de gran importancia para el desarrollo tecnológico de nuestra provincia”, agregó Alejandro Zlotolow, subsecretario de Industria y Comercio provincial, y remarcó que “el nuevo satélite ofrecerá una amplia gama de servicios de telecomunicaciones como transmisión de datos, internet y televisión. La estación que se instalará al lado del parque solar realizará control de los satélites ARSAT 1 y 2”.

Arsat prevé invertir más de 10 millones de dólares en este proyecto, y desde la cartera económica provincial se adelantó que la misma originará empleo “con alto desarrollo de capacitación para técnicos e ingenieros, mejorará toda la conectividad del predio, y será más atractivo para las inversiones tecnológicas”.

Las obras implican la colocación de ocho antenas al lado del parque solar de Palmira, y el edificio satelital complementará al Pasip.

Mendoza pondrá las dos hectáreas necesarias para el proyecto y convertir a Palmira en un polo atractivo para empresas de servicios vinculadas a la economía del conocimiento.

“El convenio es de gran importancia para el desarrollo tecnológico de nuestra provincia”, agregó Alejandro Zlotolow, subsecretario de Industria y Comercio provincial, y remarcó que “el nuevo satélite ofrecerá una amplia gama de servicios de telecomunicaciones como transmisión de datos, internet y televisión. La estación que se instalará al lado del parque solar realizará control de los satélites ARSAT 1 y 2”.

Arsat prevé invertir más de 10 millones de dólares en este proyecto, y desde la cartera económica provincial se adelantó que la misma originará empleo “con alto desarrollo de capacitación para técnicos e ingenieros, mejorará toda la conectividad del predio, y será más atractivo para las inversiones tecnológicas”.

P.: ¿En su caso la conexión con Bioceres cómo fue?

R.C.: Fue personal, casi casual, alguien me dijo que patentara mi investigación, yo dije no tengo plata para eso, me contactaron con alguien de Bioceres, les interesó, fue un poco casualidad y un poco que se alinearon los planetas. Pero no hubo una vinculación promovida desde la institución. Esto salió bien de casualidad, pero las cosas así no salen. Y es muy importante para el país. El investigador Fernando Stefani analizó cómo el crecimiento del ingreso bruto per cápita de algunos países crece en forma paralela, pero con delay, a la investigación en ciencia.

P.: El Estado invierte en ciencia, ¿después si o si se necesita del sector privado para la parte productiva?

R.C.: Estoy absolutamente convenida. Yo he sido una privilegiada, el Estado me apoyo vía Conicet y la universidad. Pero el aparato administrativo es muy duro, la burocracia es pesada en el sistema de compras por ejemplo. Si querés ser competitivo y hacer un desarrollo rápido no podés funcionar con ese sistema. Por eso creo que la única forma es la asociación virtuosa con una empresa. La asociación público-privada es un modelo universal, es un trabajo que hay que hacer ahí.

P.: Fue muy criticada por el ambientalismo por su desarrollo transgénico. Hay un debate muy fuerte, en medio de la prohibición de la exploración offshore, la minería o la salmonicultura. ¿Cómo se para en ese debate?

R.C.: A mi me cuestionaron un montón, me tiraron piedras. Una de las criticas grandes que hay es sobre el modelo de

P.: ¿En su caso la conexión con Bioceres cómo fue?

R.C.: Fue personal, casi casual, alguien me dijo que patentara mi investigación, yo dije no tengo plata para eso, me contactaron con alguien de Bioceres, les interesó, fue un poco casualidad y un poco que se alinearon los planetas. Pero no hubo una vinculación promovida desde la institución. Esto salió bien de casualidad, pero las cosas así no salen. Y es muy importante para el país. El investigador Fernando Stefani analizó cómo el crecimiento del ingreso bruto per cápita de algunos países crece en forma paralela, pero con delay, a la investigación en ciencia.

P.: El Estado invierte en ciencia, ¿después si o si se necesita del sector privado para la parte productiva?

R.C.: Estoy absolutamente convenida. Yo he sido una privilegiada, el Estado me apoyo vía Conicet y la universidad. Pero el aparato administrativo es muy duro, la burocracia es pesada en el sistema de compras por ejemplo. Si querés ser competitivo y hacer un desarrollo rápido no podés funcionar con ese sistema. Por eso creo que la única forma es la asociación virtuosa con una empresa. La asociación público-privada es un modelo universal, es un trabajo que hay que hacer ahí.

P.: Fue muy criticada por el ambientalismo por su desarrollo transgénico. Hay un debate muy fuerte, en medio de la prohibición de la exploración offshore, la minería o la salmonicultura. ¿Cómo se para en ese debate?

R.C.: A mi me cuestionaron un montón, me tiraron piedras. Una de las criticas grandes que hay es sobre el modelo de