Este viernes 28/11 el Wall Street Journal publicó este artículo que aquí traducimos y copiamos íntegro. Tuvo poca repercusión en los medios locales, pero eso no sorprende. Hace mucho que la política internacional no despierta interés informado.

Más llamativo es que los gobiernos de EE.UU., de Rusia, y casi todos los de Europa no dijeron una palabra. Sólo Donald Tusk, el primer Ministro de Polonia, dijo «No es paz, sino negocios». Pero los polacos siempre han sido impulsivos (y anti rusos).

En todo caso, creemos que es de interés para los lectores de AgendAR. Es una parte del nuevo orden global que se está gestando. Y como en el anterior, los negocios juegan un papel importante.

A. B. F.

Tres poderosos empresarios —dos estadounidenses y un ruso— se reunieron el mes pasado en Miami Beach, aparentemente para elaborar un plan que pusiera fin a la larga y sangrienta guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, según personas familiarizadas con las conversaciones, el alcance total de su proyecto iba mucho más allá. En privado, estaban trazando un plan para sacar del aislamiento a la economía rusa, valorada en dos billones de dólares, con las empresas estadounidenses a la cabeza para adelantarse a sus competidores europeos y obtener los dividendos.

En su mansión frente al mar, el multimillonario promotor inmobiliario convertido en enviado especial Steve Witkoff recibía a Kirill Dmitriev, director del fondo soberano ruso y negociador elegido personalmente por Vladimir Putin, quien había elaborado en gran medida el documento que estaban revisando en la pantalla. Jared Kushner, yerno del presidente, había llegado desde su casa cercana, situada en una isla conocida como el «búnker de los multimillonarios».

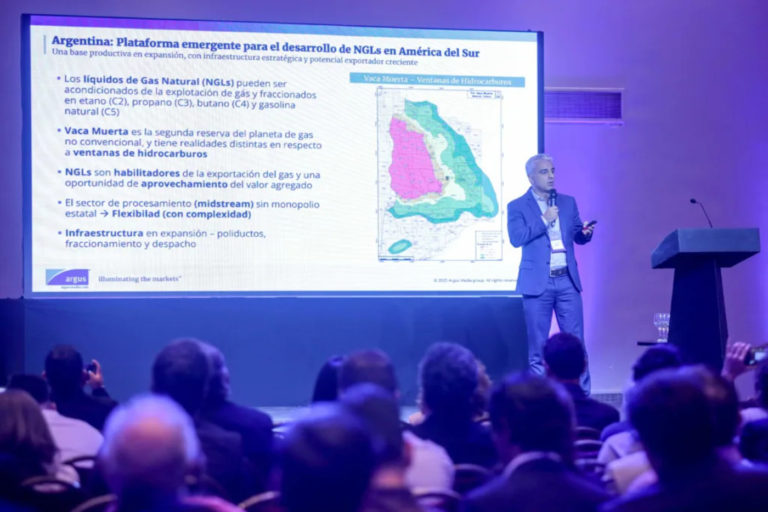

Dmitriev impulsaba un plan para que las empresas estadounidenses aprovecharan los aproximadamente 300 000 millones de dólares de activos del banco central ruso, congelados en Europa, para proyectos de inversión entre Estados Unidos y Rusia y una reconstrucción de Ucrania liderada por Estados Unidos. Las empresas estadounidenses y rusas podrían unirse para explotar la vasta riqueza mineral del Ártico. No había límites para lo que dos adversarios históricos podían lograr, había argumentado Dmitriev durante meses: sus industrias espaciales rivales, que compitieron entre sí durante la Guerra Fría, podrían incluso llevar a cabo una misión conjunta a Marte con SpaceX, de Elon Musk.

Para el Kremlin, las conversaciones de Miami fueron la culminación de una estrategia, gestada antes de la toma de posesión de Trump, para eludir el tradicional aparato de seguridad nacional estadounidense y convencer al Gobierno de que considerara a Rusia no como una amenaza militar, sino como una tierra de abundantes oportunidades, según funcionarios de seguridad occidentales. Al ofrecer acuerdos multimillonarios en materia de tierras raras y energía, Moscú podría remodelar el mapa económico de Europa, al tiempo que abriría una brecha entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales.

Dmitriev, antiguo empleado de Goldman Sachs, había encontrado socios receptivos en Witkoff, compañero de golf de Trump desde hacía mucho tiempo, y Kushner, cuyo fondo de inversión, Affinity Partners, atrajo inversiones multimillonarias de las monarquías árabes en cuyo conflicto con Israel había ayudado a mediar.

Los dos empresarios compartían el enfoque geopolítico que el presidente Trump defendía desde hacía tiempo. Si generaciones de diplomáticos consideraban los retos postsoviéticos de Europa del Este como un nudo gordiano que había que desentrañar con mucho esfuerzo, el presidente imaginaba una solución fácil: las fronteras importan menos que los negocios. En la década de 1980, se había ofrecido a negociar personalmente un rápido fin de la Guerra Fría mientras construía lo que, según dijo a los diplomáticos soviéticos, sería una Torre Trump frente al Kremlin, con su régimen comunista como socio comercial.

«Rusia tiene tantos recursos, tantas extensiones de tierra», declaró Witkoff al Wall Street Journal, describiendo detalladamente sus esperanzas de que Rusia, Ucrania y Estados Unidos se convirtieran en socios comerciales. «Si hacemos todo eso, y todos prosperan y forman parte de ello, y hay ventajas para todos, eso será naturalmente un baluarte contra futuros conflictos allí. Porque todos prosperarán».

Cuando a principios de este mes se filtró una versión del plan de 28 puntos, provocó protestas inmediatas. Los líderes de Europa y Ucrania se quejaron de que reflejaba principalmente los argumentos de Rusia y pasaba por alto casi todas las líneas rojas de Kiev. No se tranquilizaron ni siquiera después de que los funcionarios del Gobierno les aseguraran que el plan no era definitivo, preocupados por que Rusia, tras redefinir violentamente las fronteras europeas, fuera recompensada con oportunidades comerciales.

Mientras los líderes occidentales se reunían esta semana para analizar el plan, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ofreció un conciso resumen: «Sabemos que no se trata de la paz. Se trata de negocios».

Para muchos en la Casa Blanca de Trump, esa confusión entre los negocios y la geopolítica es una característica, no un error. Los principales asesores presidenciales ven una oportunidad para que los inversionistas estadounidenses se hagan con lucrativos acuerdos en la nueva Rusia de la posguerra y se conviertan en los garantes comerciales de la paz. En conversaciones con Witkoff y Kushner, Rusia ha dejado claro que preferiría que intervinieran empresas estadounidenses, y no rivales de países europeos cuyos líderes han «hablado muy mal» de los esfuerzos de paz, según dijo una de estas personas: «Es el ‘arte de negociar’ de Trump decir: ‘Miren, voy a resolver este asunto y hacerlo reportará enormes beneficios económicos a Estados Unidos, ¿verdad?».

Una pregunta para la historia será si Putin consideró este enfoque con el interés de poner fin a la guerra, o como una estratagema para apaciguar a Estados Unidos mientras prolonga un conflicto que cree que es su lugar en la historia para ganar lenta e inexorablemente.

Una señal de que puede hablar en serio es que algunos de sus amigos más cercanos, multimillonarios sancionados de su ciudad natal, San Petersburgo —Gennady Timchenko, Yuri Kovalchuk y los hermanos Rotenberg, Boris y Arkady— han enviado representantes para reunirse discretamente con empresas estadounidenses con el fin de explorar acuerdos de minería de tierras raras y energía, según personas familiarizadas con las reuniones y funcionarios de seguridad europeos. Esto incluye la reactivación del gigantesco gasoducto Nord Stream, saboteado por buzos tácticos ucranianos y sancionado por la Unión Europea.

A principios de este año, Exxon Mobil se reunió con la mayor empresa energética estatal de Rusia, Rosneft, para discutir el regreso al gigantesco proyecto de gas de Sajalín si Moscú y Washington daban luz verde.

Por otra parte, un grupo de empresarios cercanos a la administración Trump ha estado buscando posicionarse como nuevos vínculos económicos entre Estados Unidos y Rusia.

Gentry Beach, amigo de la universidad de Donald Trump Jr. y donante de la campaña de su padre, ha mantenido conversaciones para adquirir una participación en un proyecto de gas en el Ártico ruso si se levantan las sanciones. Otro donante de Trump, Stephen P. Lynch, pagó este año 600 000 dólares a un cabildero cercano a Trump Jr. que le está ayudando a obtener una licencia del Departamento del Tesoro para comprar el gasoducto Nord Stream 2 a una empresa estatal rusa.

No hay pruebas de que Witkoff, la Casa Blanca o Kushner estén al tanto de estos esfuerzos o los coordinen. Una persona familiarizada con el pensamiento de Witkoff dijo que el enviado confía en que cualquier acuerdo con Rusia beneficiaría a Estados Unidos en general, y no solo a un puñado de inversionistas.

Witkoff, que no ha viajado a Ucrania este año, tiene previsto visitar Rusia por sexta vez la próxima semana y volverá a reunirse con Putin. Insistió en que no está mostrando favoritismos. «Los ucranianos han luchado heroicamente por su independencia», dijo Witkoff, que ha intentado inspirar a los funcionarios ucranianos con la idea de que los soldados depongan las armas para ganar salarios a la altura de Silicon Valley trabajando en centros de datos de inteligencia artificial construidos por Estados Unidos. « Ahora es el momento de consolidar lo que han logrado a través de la diplomacia», afirmó.

«La administración Trump ha recabado opiniones tanto de ucranianos como de rusos para formular un acuerdo de paz que pueda detener la matanza y poner fin a esta guerra», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. «Como ha dicho el presidente, su equipo de seguridad nacional ha logrado grandes avances durante la última semana, y el acuerdo seguirá perfeccionándose tras las conversaciones con funcionarios de ambas partes». »

Un funcionario de la administración afirmó que Kushner y Witkoff también se reunieron en Miami con el asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y hablaron con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El funcionario señaló que, si bien Trump ha «hecho muchas cosas nuevas e importantes en materia de incentivos económicos», él y su equipo también se han centrado en «las realidades geopolíticas y militares».

Mientras Witkoff mantenía conversaciones con Dmitriev durante nueve meses, algunas agencias del Gobierno de Trump tenían una visión limitada de sus relaciones con Moscú.

En los preparativos de la cumbre celebrada en agosto en Alaska entre Trump y Putin, Witkoff y Dmitriev discutieron un intercambio de prisioneros que habría sido el mayor intercambio bilateral en la historia de sus países. La Agencia Central de Inteligencia, que tradicionalmente gestiona los intercambios de prisioneros con Rusia, no fue informada detalladamente sobre ese intercambio propuesto. Tampoco lo fue la oficina del Departamento de Estado para estadounidenses encarcelados injustamente. La CIA no respondió a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Estado remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Los funcionarios de carrera de la oficina que supervisa las sanciones en el Departamento del Tesoro han conocido en ocasiones los detalles de las reuniones de Witkoff con Moscú a través de sus homólogos británicos.

En los días posteriores a Alaska, una agencia de inteligencia europea distribuyó un informe impreso en un sobre de manila a algunos de los funcionarios de seguridad nacional más importantes del continente, que quedaron impactados por su contenido: en su interior se detallaban los planes comerciales y económicos que la administración Trump había estado llevando a cabo con Rusia, incluida la explotación conjunta de tierras raras en el Ártico.

Witkoff ha trabajado en estrecha colaboración con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, el enviado especial de Trump para Ucrania, el exteniente general Keith Kellogg, ha quedado prácticamente excluido de las conversaciones serias y la semana pasada anunció que abandona el Gobierno.

Para comprender la historia detrás de las negociaciones de la administración con Rusia, The Wall Street Journal habló con docenas de funcionarios, diplomáticos y exoficiales de inteligencia actuales y anteriores de Estados Unidos, Rusia y Europa, así como con cabilderos e inversionistas estadounidenses cercanos a la administración.

La imagen que surge es una historia notable de líderes empresariales que trabajan fuera de las líneas tradicionales de la diplomacia para consolidar un acuerdo de paz con acuerdos comerciales.

Un visitante de Moscú

Witkoff llevaba solo unas semanas en su nuevo puesto como negociador del presidente Trump para Rusia y Ucrania cuando su oficina solicitó ayuda al Departamento del Tesoro para permitir que un empresario ruso sancionado visitara Washington.

Kirill Dmitriev, un banquero de inversiones con títulos de Harvard y Stanford, hablaba el idioma preferido de Witkoff: los negocios. Había invitado a Witkoff a Moscú en febrero y lo había acompañado a una reunión de tres horas con Putin para discutir la guerra de Ucrania. Pero Dmitriev era persona non grata en Estados Unidos, bloqueado por el Tesoro en 2022 por su papel al frente del Fondo Soberano de Inversión de su país, al que calificó de «fondo para sobornos de Vladimir Putin».

Trump le había dicho a Witkoff que quería que la guerra terminara y que la administración estaba dispuesta a correr el riesgo de recibir al emisario de Putin en Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tenía dudas sobre esta solicitud tan singular, pero finalmente la aprobó.

Dmitriev llegó a la Casa Blanca el 2 de abril y presentó una lista de proyectos empresariales multimillonarios que los dos gobiernos podrían llevar a cabo conjuntamente. En un momento dado, el secretario de Estado Marco Rubio le dijo a Dmitriev que Putin tenía que demostrar que se tomaba en serio la paz.

Pero Dmitriev sintió que su relación profesional estaba dando sus frutos. «Podemos convertir la confianza en la inversión en un papel político», dijo en una entrevista inédita ese mes.

En abril, Dmitriev recibió a Witkoff en la biblioteca presidencial de San Petersburgo para otra reunión de tres horas con Putin. Witkoff tomó sus propias notas, con la ayuda de un traductor del Kremlin, y luego informó a la Casa Blanca desde la embajada de Estados Unidos. Ese mismo mes, los asesores de seguridad nacional europeos planearon reunirse con Witkoff en Londres para integrarlo en su proceso de paz. Pero él estaba ocupado con su otra cartera —negociar un alto el fuego en Gaza— y no pudo asistir. Después, un funcionario europeo le pidió a Witkoff que comenzara a hablar con los aliados a través de la línea fija segura que utilizan los jefes de Estado europeos para mantener conversaciones diplomáticas delicadas. Witkoff se mostró reacio, ya que viajaba demasiado como para utilizar ese engorroso sistema.

Mientras tanto, Dmitriev y Witkoff charlaban regularmente por teléfono sobre propuestas cada vez más ambiciosas. Estados Unidos y Rusia estaban discutiendo importantes acuerdos sobre la exploración de petróleo y gas y el transporte en el Ártico, dijo Dmitriev al Journal. «Creemos que Estados Unidos y Rusia pueden cooperar básicamente en todo lo relacionado con el Ártico», afirmó. «Si se encuentra una solución en Ucrania, la cooperación económica de Estados Unidos puede ser la base de nuestra relación en el futuro».

En posición

Los líderes empresariales estadounidenses y rusos esperaban discretamente que Witkoff y Dmitriev cumplieran sus promesas, posicionando a sus empresas para beneficiarse de la paz.

En conversaciones secretas, el vicepresidente senior de Exxon Mobil, Neil Chapman, se reunió con el director de Rosneft, Igor Sechin, antiguo secretario privado de Putin, en la capital de Catar, Doha, para discutir el regreso de Exxon al gigantesco proyecto de Sajalín, una inversión que quedó paralizada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Exxon, el inversionista multimillonario Todd Boehly y otros han estudiado la posibilidad de comprar activos propiedad de Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia. Estados Unidos sancionó a Lukoil en octubre para aumentar la presión sobre Moscú, lo que llevó a la empresa a poner a la venta sus activos en el extranjero. Elliott Investment Management se planteó comprar una participación en un gasoducto que transporta gas natural ruso a Europa.

Más recientemente, los empresarios vinculados al Kremlin Timchenko, Kovalchuk y los Rotenberg han estado ofreciendo a sus homólogos estadounidenses concesiones de gas en el mar de Ojotsk, así como en otras cuatro ubicaciones potenciales, según un funcionario de seguridad europeo y una persona familiarizada con las conversaciones. Rusia también ha mencionado oportunidades de extracción de tierras raras cerca de las enormes minas de níquel de Norilsk y en hasta otras seis ubicaciones siberianas que aún no se han explotado, según estas personas.

Beach, amigo de Trump Jr. de la universidad, estaba en negociaciones para adquirir el 9,9 % de un proyecto de GNL en el Ártico con Novatek, el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, del que Timchenko es copropietario, si Estados Unidos y Reino Unido levantaban las sanciones impuestas a la empresa, según los borradores de los contratos revisados por el Journal.

En un comunicado, Beach afirmó que asociarse con Novatek «beneficiaría enormemente a cualquier empresa comprometida con el avance del liderazgo energético estadounidense» y que su empresa, America First Global, «busca activamente oportunidades de inversión que refuercen los intereses estadounidenses en todo el mundo». Afirmó que «nunca ha trabajado con Steve Witkoff», pero que está «muy agradecido» por los esfuerzos que Witkoff y otros están realizando para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump Jr. ha dicho a la gente que no está haciendo negocios con Beach.

Mientras tanto, Lynch, el inversionista con sede en Miami, había estado pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le permitiera pujar por el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2 si se subastaba en un procedimiento de quiebra en Suiza. Lynch, a quien en 2022 el Tesoro concedió una licencia para completar la adquisición de la filial suiza del banco ruso Sberbank, llevaba buscando una licencia para el gasoducto desde la llegada de la administración Biden, pero en abril intensificó sus esfuerzos de cabildeo contratando a Ches McDowell, un amigo de Trump Jr. Pagaría a la empresa de McDowell 600 000 dólares durante los siguientes seis meses. Los representantes de Lynch se pusieron en contacto con Witkoff para concertar una reunión.

A finales de julio, Dmitry Bakanov, director de la agencia espacial rusa Roscosmos, visitó el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, la primera visita de este tipo desde 2018, así como las instalaciones de fabricación de naves espaciales de Boeing y SpaceX.

El camino a Miami

Las piezas de ajedrez se estaban colocando en sus posiciones. Pero todo dependía, en cierta medida, de si Witkoff podía resolver el conflicto que su jefe se había comprometido a resolver en un solo día durante su campaña.

El 6 de agosto, Witkoff voló a Moscú, por invitación de Putin, para una reunión preparada con solo unos días de antelación. Dmitriev lo acompañó por el parque Zaryadye, con vistas al río Moscova, y luego lo llevó al Kremlin para otra sesión de tres horas con el líder ruso. Putin mencionó que quería reunirse con Trump personalmente. Le entregó a Witkoff una medalla, la Orden de Lenin, para que se la entregara a un subdirector de la CIA cuyo hijo, con problemas mentales, había muerto luchando por Rusia en Ucrania.

Al día siguiente, Witkoff se conectó a una videoconferencia con funcionarios y jefes de Estado de los principales aliados europeos y explicó a grandes rasgos lo que él entendía que era la oferta de Putin. Si Ucrania cedía el 20 % restante de la provincia de Donetsk que Rusia no había logrado conquistar, Moscú renunciaría a sus pretensiones sobre las provincias de Zaporizhia y Jersón. Los funcionarios europeos estaban confundidos. ¿Putin quería decir que retiraría sus tropas de Zaporizhia y Jersón, como sugería Witkoff? ¿O, más probablemente, Putin solo prometía no conquistar los miles de kilómetros cuadrados de esas dos provincias que, tras años de sangrientos combates, seguían en manos ucranianas? En cualquier caso, Ucrania se mostraba escéptica sobre el valor de una promesa de Putin.

El 9 de agosto, Witkoff se retiró a la isla española de Ibiza. Los líderes europeos seguían buscando aclaraciones por su parte, por parte de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre lo que Putin había ofrecido exactamente.

Witkoff quería aprovechar la oportunidad y celebrar una cumbre sin demora. Dmitriev se mostraba optimista y creía que Witkoff había tenido en cuenta las sensibilidades de Rusia: «Creemos que Steve Witkoff y el equipo de Trump están haciendo un gran trabajo para comprender la posición rusa de poner fin al conflicto», declaró al Journal unos días antes.

La cumbre del 15 de agosto se vino abajo casi nada más comenzar. Witkoff, Rubio y Trump llegaron en el Air Force One y se reunieron con Putin, su asesor de toda la vida, Yuri Ushakov, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Putin se lanzó a dar una conferencia sobre los mil años de historia de la unidad entre los pueblos ruso y ucraniano. Ambas partes cancelaron un almuerzo y una sesión vespertina en la que se iban a tratar otros temas, como el intercambio de prisioneros. Witkoff se marchó sin saber muy bien en qué punto se encontraban las cosas, pero con la esperanza de que las conversaciones se aceleraran pronto. «Todo el mundo estaba trabajando duro, pero era positivo», afirmó.

En octubre, el presidente Zelensky voló a Washington con la esperanza de conseguir misiles de crucero Tomahawk de largo alcance fabricados en Estados Unidos. Su ejército quería paralizar las refinerías rusas, presionando a Moscú para que negociara en mejores condiciones.

Cuando Zelensky llegó, Trump había hablado con Putin un día antes y había decidido no ofrecer los Tomahawk. Witkoff animó a los funcionarios ucranianos a intentar otra táctica: debían pedir a Trump una exención arancelaria de 10 años. Eso impulsaría su economía, dijo.

«Me dedico a cerrar acuerdos. Por eso estoy aquí», declaró al Journal. «Seguimos llamando a la puerta y aportando ideas».

Drew Hinshaw, Benoit Faucon, Rebecca Ballhaus, Thomas Grove and Joe Parkinson