Flybondi vuelve a despegar: anunció que duplicará su flota de aviones

La empresa promete nvertir US$ 42 millones en cinco aviones nuevos, llevando su flota a 10, y reforzar las frecuencias en los destinos de mayor demanda.

Casi dos años después del inicio de una crisis que paralizó al sector, la industria aerocomercial comienza a retomar la iniciativa. Luego de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la que señaló que “es momento de invertir”, el CEO de la aerolínea «low cost» Flybondi, Mauricio Sana, anunció un plan de expansión para los próximos meses que incluirá la duplicación de su flota y espera llegar al invierno de 2022 con 10 aviones activos. Un año y medio atrás, la situación de la empresa —que nació en enero de 2018, junto con el aeropuerto comercial de El Palomar— era muy distinta. Con la irrupción de la pandemia redujo los sueldos de sus empleados, devolvió cuatro aviones y se quedó solo con uno, y en tierra.

En diciembre reanudaron la actividad, pero ya no desde El Palomar dado que el Gobierno decidió cerrar ese aeropuerto. Actualmente, Flybondi tiene su base de operaciones en Aeroparque (lo que le permitió llegar a un nuevo público, que no conocía o desconfiaba de las low cost) y tiene una posición en Ezeiza, donde operan algunos de sus servicios.

Un año y medio atrás, la situación de la empresa —que nació en enero de 2018, junto con el aeropuerto comercial de El Palomar— era muy distinta. Con la irrupción de la pandemia redujo los sueldos de sus empleados, devolvió cuatro aviones y se quedó solo con uno, y en tierra.

En diciembre reanudaron la actividad, pero ya no desde El Palomar dado que el Gobierno decidió cerrar ese aeropuerto. Actualmente, Flybondi tiene su base de operaciones en Aeroparque (lo que le permitió llegar a un nuevo público, que no conocía o desconfiaba de las low cost) y tiene una posición en Ezeiza, donde operan algunos de sus servicios.

«Argentina es un mercado totalmente desatendido por las aerolíneas»Según aseguró Mauricio Sana, en noviembre la empresa tuvo un récord de ocupación al llegar al 92% y superó los niveles de 2019, el año previo a la pandemia. También aumentó su cuota de mercado dentro del país, que en 2020 era de 9% y ahora, tras la modificación del ecosistema aéreo, es de 15%. El ejecutivo consideró que, incluso si competidores como Latam decidieran volver a la Argentina y operar vuelos internos, habría lugar para todos. “Es un mercado totalmente desatendido”, señaló. Hacia adelante, la meta de Flybondi es multiplicar la cantidad de pasajeros transportados en 2019; movilizar a 3 millones de personas en 2022 y llegar a 3,4 millones en 2023. Si bien evaluarán la posibilidad de incluir nuevas rutas (actualmente tienen 13 de cabotaje), la prioridad de la empresa es aumentar las frecuencias en aquellos destinos a los que ya sirve y tienen demanda alta. “Por debajo del 85% de la ocupación, no es una low cost”, dijo Sana, al referirse a la estrategia de amortización de costos. De todos modos, planean recuperar las rutas internacionales a Brasil (Río de Janeiro y San Pablo) y las estacionales a Florianópolis y Punta del Este. Este plan de crecimiento de Flybondi contempla traer cinco aviones Boeing 737-800 NG más al país, lo que implica la inversión de US$ 42 millones. El desembolso involucrado en “toda la economía del crecimiento” de la empresa para los próximos dos años, asciende a US$ 250 millones. Por otro lado, se proyecta contratar a 400 empleados más, que totalizarán una plantilla de 970 trabajadores en 2023.

Argentina encara una nueva etapa para el Pucará Fénix

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Decisión Administrativa 1200/2021: se aprueba la contratación directa entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para la modernización de aviones Pucará de la Fuerza Aérea Argentina al estándar Pucará Fénix para el período 2021-2023, por un monto total de 10.621.250 dólares en concepto de materiales y de 628.552.356 pesos en concepto de mano de obra, los cuales se cubrirán con las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa.

El contrato prevé la finalización del proceso de certificación del prototipo, matriculado OVX-501, más la modificación de tres de los cuatro aviones ya enviados en vuelo a FAdeA desde la III Brigada Aérea.

Los otros tres aviones a incluir serán los A-571, A-582 y el A-585. El A-568, si bien fue llevado a la fábrica, por ahora no será modificado, ya que tiene algunas modificaciones con respecto a los demás, fruto del desarrollo del programa IA-58E en el año 2010, que implicó algunos cambios en el instrumental de navegación y equipamiento de cabina. Ese avión no recibió los nuevos motores Pratt & Withney.

Además del cambio de motores por los Pratt & Whitney PT6A-62, que significaron un retoque en el diseño del ala, el Fénix tendrá un instrumental totalmente digital en la cabina delantera, lo que se llama un «Full Glass Cockpit» sin los viejos «relojes» analógicos, que se pueden imitar en la pantalla multifunción. En cambio, la pantalla que sustituye la del navegante en el asiento trasero ahora alberga los comandos del Pod ISR, información del radar en banda X y de la cámara para vuelo nocturno en infrarrojo, y también su «zoom» para búsqueda y rescate.

Observaciones de AgendAR:

El Pucará Fénix no es sólo una segunda vida para un avión clásico argentino. Es un destino distinto, un avión que deja de ser un COIN (contrainsurgencia) para transformarse en una patrulla aérea diurna o nocturna para todo tiempo, y con un radar en banda X y una cámara infrarroja que le permiten un control del espacio aéreo y terrestre casi como los de un AWACS. Sólo las dimensiones del espacio controlado son menores. Sin perder su considerable artillería de tubo de proa, este avión cambia totalmente de funciones. Nunca fue demasiado apto para apoyo cercano a infantería (CAS): las dos turbinas son ruidosas, la doble hélice es el sueño de un apuntador de batería antiaérea con radar, y ningún soldado armado de un misil antiaéreo infrarrojo se perdería el doble blanco de las toberas, que emiten gases de combustión a más de 450 grados centígrados. Pero en su nuevo rol, con sus sensores y un «data link» que lo vincula en red con otros aviones, el Puca puede hacer cosas más inteligentes. Si se lo dota de una bomba inteligente capaz de planeo asistido, o de un misil antibuque bajo el ala, el Puca se vuelve peligroso para enemigos regulares y equipados. Puede atacar a distancia de decenas de kilómetros, pero además abrirle camino y señalarle blancos a otros atacantes. Este Puca resucitado, el Fénix, podría volverse un multiplicador de efectividad de los pocos aviones que tiene la Fuerza Aérea Argentina con alguna capacidad ofensiva: los A4R de ataque a tierra, y los Pampa, que tienen una capacidad acotada de intercepción y de ataque a tierra. Y cuando lleguen nuestros futuros cazas supersónicos multirrol, ya se trate de los MiG 35 rusos, los JF-17 chino-pakistaníes, los JC-10 chinos, servirán para mitigar su escaso número inicial de unidades. Y se abren otras posibilidades: el Puca puede ser una patrulla marina armada bastante eficaz, con su considerable autonomía de vuelo. Está hecho a partir del ala del bimotor de transporte liviano Guaraní II, un avión que podría haber hecho de la Fábrica Militar de Aviones un exportador exitoso, como lo fue el Bandeirante para Embraer a fines de los ’60, y por causas similares: eran casi idénticos. Las alas del Puca actual, en 1968, soportando un fuselaje más pesado y menos aerodinámico como el del Guaraní II, con sólo dos tanques de combustible extra en cada extremo, cruzó el Atlántico desde Argentina a Francia. De modo que hoy, blanco sobre negro, y por algo más de U$ 10 millones, la Argentina se autocompró 4 aparatos que le pueden organizar sus escuetas fuerzas de caza y las aún más exiguas de patrullaje marino. Y está la posibilidad de seguir rescatando para igual destino otras células de Pucarás con mucha vida útil remanente antes de que algún cretino las transforme en estatuas de plaza, porque son robustísimas: pueden durar más de 20.000 horas de vuelo. En esto hay varios triunfos políticos: el del dos veces ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, el del titular actual de la cartera, Jorge Taiana, el de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y el de algún sector industrialista de la Fuerza Aérea cuya existencia, durante décadas, fue desgraciadamente insospechable. El Fénix se llama así por haber sobrevivido a no menos de 3 intentos de liquidación por parte de cúpulas aeronáuticas a las que AgendAR ha denostado desde que existe. En 1983, estas cúpulas destruyeron los atalajes para seguir construyendo Pucarás. Desde antes de aquel año y hasta hace muy pocos hicieron lo imposible para que el Puca no se exportara, pese a que acumulaba pedidos de varios países, e incluso uno de la Boeing. A partir de 2010, trataron de impedir con los recursos más insólitos que pudiera remotorizarse, y en 2018 desprogramaron oficialmente el aparato. Soplan otros aires. Va con esto un saludo nuestro al Brigadier General Xavier Isaac, que encabeza el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde febrero 2020. Su hermano Gerardo en 1982 le surtió 3 bombas BRP al portaaviones británico HMS Invincible. Al parecer no lo mejoraron nada de chapa y pintura, y a él lo volvieron uno de los aviadores más condecorados de la historia argentina. Pero lo que está haciendo su hermano Xavier por nuestro país tiene otros méritos, y quisiéramos creer que perdurables.Daniel E. Arias

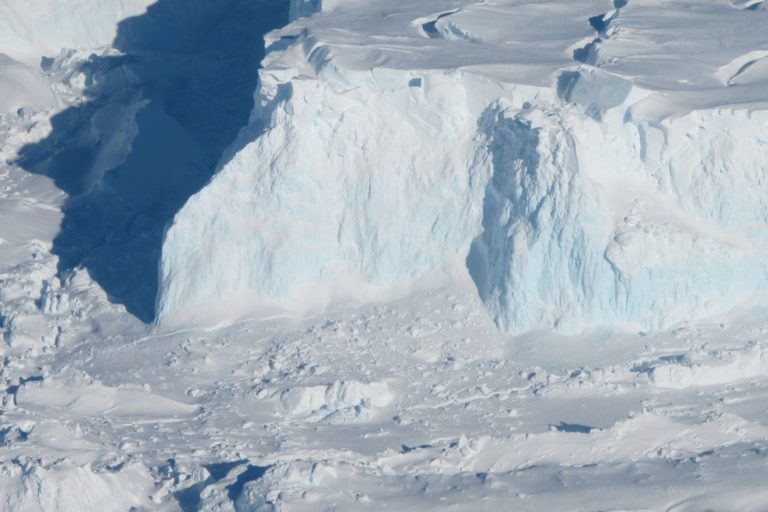

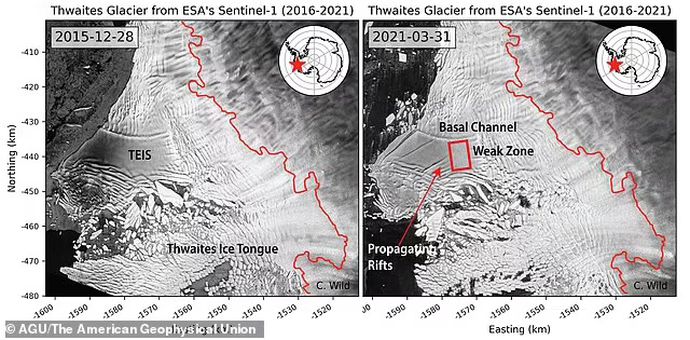

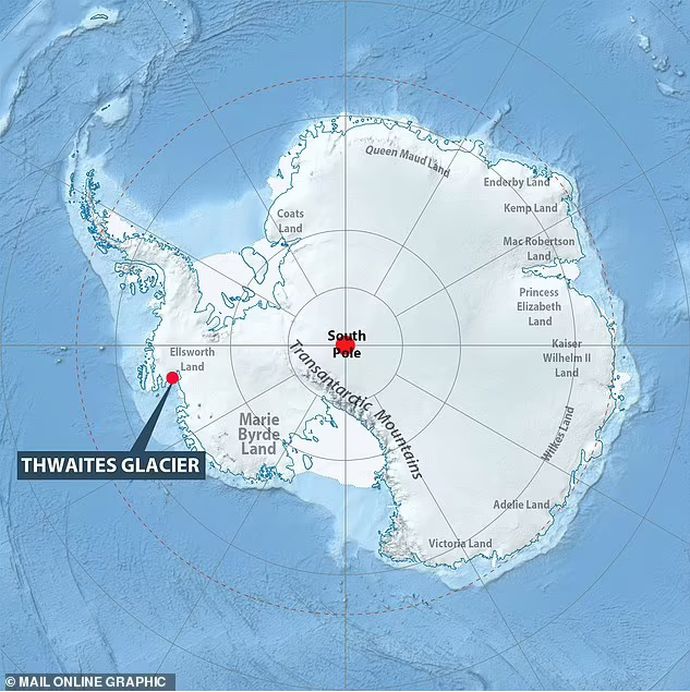

Grietas gigantes acercan un glaciar antártico al colapso

Las fracturas gigantes en el enorme glaciar Thwaites de la Antártida, una formación de rápido derretimiento que se ha convertido en un ícono del cambio climático, podrían romper parte de la plataforma en cinco años, sugiere una investigación.

Si eso sucede, en lo que se había considerado una parte relativamente estable de Thwaites, el glaciar podría liberar una armada de icebergs y comenzar a fluir mucho más rápido hacia el océano, canalizando el hielo que había estado descansando en la tierra hacia el mar, donde contribuiría a aumento del nivel del mar.

El gobierno baja retenciones a los productos orgánicos y a las economías regionales

El Gobierno nacional dispuso una rebaja de los derechos de exportación para las economías regionales. Y también rebajó las retenciones para aquellas commodities que tengan certificación orgánica.

Estas medidas se fijaron a través de dos decretos del Ejecutivo y aseguran que no afectan la sostenibilidad fiscal.Soja, trigo, maíz y otros productos orgánicos

Con el Decreto 852/202, el Gobierno estableció que se fija en cero la alícuota del derecho de exportación para los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el organismo competente. Así, según la disposición oficial se reduce a cero a partir de 2022 las retenciones al maní, el sorgo, maíz pisingallo, cebada, sémola, harina de maíz, entre otros productos. Al mismo tiempo, se reduce en cinco puntos la alícuota del derecho de exportación para trigo, soja y maíz que tengan certificación orgánica. El argumento es que la demanda de alimentos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo a nivel nacional y se encuentra en crecimiento a nivel internacional. “Resulta conveniente, en consecuencia, incentivar la producción y exportación de alimentos diferenciados por su modo de producción, acorde al criterio de fomentar mayor producción de alimentos con valor agregado”, señala el decreto.Economías regionales

Se fijó a partir del 1 de enero de 2022 una reducción de las alícuotas del derecho de exportación. Los considerandos del decreto destacan que esta medida tiene el fin de promover el desarrollo e incentivo de la producción y la agregación de valor nacional y de las exportaciones de las cadenas productivas con mayor presencia territorial y potencial de creación del empleo. Al mismo tiempo, se recuerda que durante 2020 y 2021 se redujeron las alícuotas de determinados productos, y aún quedan pendientes algunas modificaciones.Científicos argentinos trabajan en un nuevo tipo de yogur con gran poder nutritivo

Tres grupos de investigación trabajan en el desarrollo de un alimento que podrá tener un impacto concreto en la mejora nutricional de sectores vulnerables de la población por su alto aporte de proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Sus creadoras confían en que en el 2022 estará listo para su producción a escala. Su objetivo es que llegue a ser distribuido en los lugares donde más lo necesitan.

¿Cómo reunir en un pote de yogur las virtudes propias de este alimento, pero súperfortificado, con el doble de proteínas de lo existente hoy en el mercado y que, a la vez, sea sabroso y accesible para los sectores más vulnerables? Todo esto y más es lo que se propone alcanzar Yogur Up, una iniciativa liderada por las científicas Ana Pilosof, Sandra Guerrero, Carmen Campos y María Julia Martínez. El proyecto fue uno de los seleccionados en la convocatoria «Ciencia y Tecnología contra el Hambre” organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y está siendo desarrollado con resultados alentadores por tres grupos de investigación con diferentes áreas de experticia del Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos (ITAPROQ, UBA-CONICET) “Pensamos en el yogur como un producto que, de por sí, es de alto valor nutricional y en cómo podríamos, a través de ese alimento, vehiculizar otros componentes como vitaminas, ácidos grasos esenciales y minerales que pudieran cubrir parte del requerimiento diario de la población vulnerable que carece de los mismos. En el país, se estima que hay dos millones de chicos y chicas de menos de 17 años que sufren inseguridad alimentaria”, señala Pilosof, directora del ITAPROQ en el Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Historia del yogur Algunos ubican el origen del yogur en Sumeria (hoy Irak), otros en Turquía, en Grecia o en Bulgaria, hace miles de años. Pero, recién hace un siglo, a principios de 1900, el científico búlgaro Stamen Grigorov descubrió la bacteria que fermenta la leche y forma este nutritivo alimento. Y, en su honor, se llamó Lactobacillus bulgaricus. Por sus virtudes, hasta llegó a venderse en farmacias porque se lo consideraba un medicamento por los beneficios que aportaba. Contando con un producto de base con un valor nutritivo excepcional, Yogur Up suma “un alto contenido de proteínas lácteas, ácidos grasos omega 3 de aceite de chía y estará fortificado con ácido fólico, hierro y vitamina C”, indica la propuesta presentada ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El yogur es elaborado en la Planta Piloto de Alimentos del ITAPROQ. Con esa formulación se resolverán numerosas demandas diarias para una dieta saludable. “Aporta el doble de proteínas que un yogur normal. Ya con eso se tiene un requerimiento diario importante de proteínas de alta calidad”, indica Pilosof. A la hora de consumir un pote habitual de 160 gramos de Yogur Up, se “cubre el 16% del requerimiento diario de proteína, el 35% de calcio, el 30% de hierro -que habitualmente falta en la población y más aún en los grupos vulnerables-, el 49% de vitamina C, el 32% de vitamina A, el 59% de vitamina D y el 100% ácido fólico”, agrega. Llegar adonde se lo necesita Esta iniciativa busca alcanzar los lugares dónde más se la requiere en la Argentina. En un comedor escolar o merendero comunitario, una copa de Yogur Up podría satisfacer parte de las necesidades nutricionales de más 8,3 millones de chicas, chicos y adolescentes de hogares pobres, de los cuales 2 millones pertenecen a familias que no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos. Pero este objetivo del proyecto debe antes demostrar que puede llegar intacto al micromundo del organismo para que alcance el efecto deseado. Más allá de la óptima formulación, hay que lograr que esa combinación saludable soporte las vicisitudes del ambiente, los ácidos gástricos del cuerpo y consiga desembarcar en el lugar indicado para que cumpla con su misión nutricional. Justamente, Pilosof tiene una vasta experiencia en diseñar sistemas que sean capaces de proteger y mantener la actividad biológica de estas moléculas hasta el momento del consumo y el posterior aprovechamiento en el organismo. “Uno debe desarrollar distintos procedimientos para que el producto se mantenga bioaccesible, es decir, para que llegue intacto al sitio de absorción del organismo que generalmente es en el intestino, luego de ser expuesto a condiciones ambientales adversas de luz, temperatura, y soportar los ácidos gástricos”, describe Pilosof. Ella, junto con María Julia Martínez y su equipo llevan a cabo simulaciones in vitro en el laboratorio para determinar, por ejemplo, cómo el hierro se libera del yogur y es captado con éxito por el organismo. Además, realizan el seguimiento de las características texturales del yogur a lo largo de su vida útil para determinar si los fortificantes agregados alteran dicha propiedad. Pero no sólo deben asegurarse la bioaccesibilidad de los distintos nutrientes incorporados, sino que también “resulta indispensable -señala- garantizar que ninguno de ellos interfiera con el desarrollo de los cultivos de bacterias ácido lácticas usadas para producir este yogur; y que estas bacterias se mantengan viables y en la cantidad requerida por la legislación durante la vida útil del producto”. Carmen Campos y su equipo tienen a su cargo la investigación de los aspectos microbiológicos de las formulaciones vinculados tanto al desarrollo de los cultivos como al del control de los microorganismos causantes de deterioro durante el almacenamiento, aspecto clave para lograr la vida útil deseada. “Actualmente, se está trabajando con distintos cultivos de bacterias ácido lácticas para seleccionar el más adecuado y se está haciendo el seguimiento durante el almacenamiento de los microorganismos deteriorativos”, indica. La fórmula está y llega adonde se necesita dentro del cuerpo, pero cómo pasar la prueba del paladar. “Todas estas fortificaciones de omega 3, vitaminas y minerales -ejemplifica-, no son triviales. Porque cada componente que se agrega modifica el perfil sensorial del yogur. Puedo querer agregar mucho omega 3 o hierro, pero ese agregado afectará su sabor y aroma. Por ello, es indispensable optimizar la incorporación de estos componentes sin afectar la aceptabilidad del producto. De lo contrario, no lo comerá nadie”. La investigación sensorial de las formulaciones utilizando consumidores como herramienta de medida está a cargo de Sandra Guerrero y su equipo. Esta tarea no solo permite medir la aceptabilidad por parte del público desde los primeros estadios del desarrollo de este producto y a lo largo de todo el proceso, sino también definir el perfil de los atributos del yogur mediante el uso de técnicas apropiadas para ser empleadas con consumidores. Ya han realizado pruebas de degustación entre numerosos voluntarios. “La aceptación fue muy alta y el perfil sensorial adecuado para el producto que el consumidor esperaba encontrar. Por suerte, hasta ahora, todo viene bien”, señala Pilosof. Brillante, cremoso, con cuerpo, ligeramente ácido con sabor a frutilla o vainilla es cómo debe presentarse en sociedad y, para ello, están haciendo pruebas en la planta piloto de alimentos del ITAPROQ, con el aval de dos empresas. “La firma Christian Hansen nos apoya en lo que es desarrollo tecnológico, incluso nos dona los fermentos que ellos producen para que lo usemos en la planta piloto donde experimentamos. Y nos asesoran. A su vez, PROLAIT es una pyme que produce yogures en CABA y nos ayuda. Eventualmente, podemos realizar allí una última prueba, la de producción en escala”. Por ahora, se encuentran desarrollando Yogur Up con la satisfacción de tener “bastante optimizado la formulación del yogur”, mientras continúan los estudios de perfilado sensorial y de vida útil, que debe ser de, por lo menos, de 30 días. “Estimamos que para abril o mayo de 2022, estaremos lo suficientemente avanzados como para transferirlo a una industria que lo desee producir”.El covid en Argentina hoy: récord de contagios detectados. Las cifras de internaciones y muertes siguen bajas

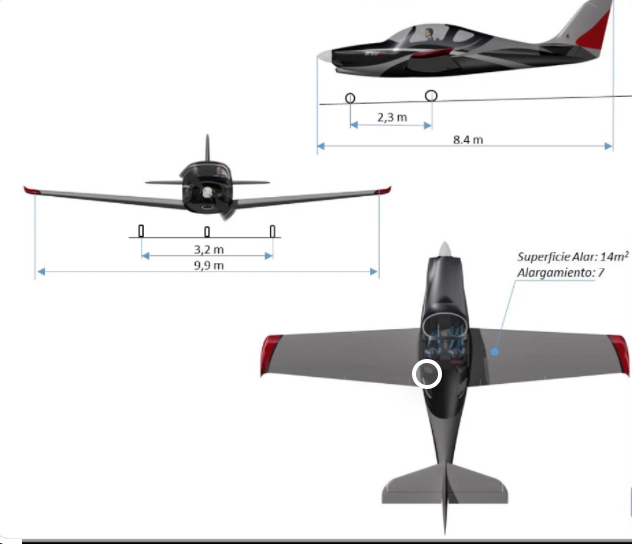

La Fuerza Aérea contrató con FAdeA para desarrollar y producir en serie el IA-100B «Malvina». Comentamos

La Jefatura de Gabinete aprobó la Contratación Directa Interadministrativa para el desarrollo y producción en serie del entrenador primario IA-100 B, proyecto en el cual viene trabajando la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» desde hace un año. El contrato está rubricado por el Ministerio de Defensa, FAdeA y la Fuerza Aérea Argentina.

Los montos totales destinados al contrato son US$ 10.051.796 en concepto de materiales y de $ 439.705.272 para mano de obra. El objeto del contrato incluye:- El desarrollo y certificación de una aeronave prototipo de instrucción primaria denominada IA-100 B,

- La fabricación en serie y entrega a FAA de diez aeronaves IA-100 B

- La adquisición equivalente al 22% del valor de materiales para la fabricación de ocho IA-100 B prevista para futuros contratos.

De acuerdo con las fuentes consultadas los plazos dispuestos para el completar el desarrollo (desde etapa conceptual hasta certificación) estaban proyectados en poco más de dos años, habiendo planificado inicialmente que las primeras unidades de serie salieran a la luz en el año 2022.

Los lineamientos de la planificación inicial tenían como objetivo primario la producción de entre 35 y 40 aeronaves, las cuales estaban pensados para ser destinados a la Fuerza Aérea Argentina y al Comando de Aviación Naval de la Armada.

De acuerdo con las fuentes consultadas los plazos dispuestos para el completar el desarrollo (desde etapa conceptual hasta certificación) estaban proyectados en poco más de dos años, habiendo planificado inicialmente que las primeras unidades de serie salieran a la luz en el año 2022.

Los lineamientos de la planificación inicial tenían como objetivo primario la producción de entre 35 y 40 aeronaves, las cuales estaban pensados para ser destinados a la Fuerza Aérea Argentina y al Comando de Aviación Naval de la Armada.

ooooo

Comentario de AgendAR:

Ante todo: estamos contentos. Más valen 10 aviones en mano que 35 no volando. El propósito de terminar 10 IA-100 Malvina modelo B y la adquisición del 22% de los materiales para la fabricación de otros 8 saca al avión del limbo en que vivió desde que la administración anterior de FAdeA lo canceló como proyecto. Lo hizo con la excusa de considerar demasiado competitivo el segmento de aviones de entrenamiento primario. Eso evidenciaría que alguien no entendió que el IA-100 B biposto para entrenamiento de base de nuestros cadetes de aviación es un simple punto de partida. Una versión C cuatriplaza puede ser un avión de enlace para cualquier fuerza militar o de seguridad, o un taxi aéreo de uso civil. Este diseño excede totalmente su nicho puramente militar. En tiempos más prósperos para el país, hasta podría ser un aparato de aeroclub, o de uso agropecuario. Hace rato que la idea de constuir 35 aviones IA-100 no se escucha en FAdeA. Pasa que el cliente inicial y principal, la Fuerza Aérea Argentina, encarece el proyecto tratando de que la aviónica se parezca más a la del Grob alemán motorizado con turbohélice. Ese Grob en particular es un avión de más de U$ 3,6 millones que nadie ha querido comprar (salvo la Argentina), porque la hora de vuelo es carísima. La hora del propio Grob baja mucho de precio cuando usa un vulgar pero casi irrompible motor pistonero Lycoming de 260 HP. En esta configuración modesta pero lógica, el Grob fue elegido por las Fuerzas Aéreas de Canadá y Alemania. El IA-100 Malvina es un ejemplo de lo que en EEUU se llama «diseño KISS». Es fama que en 1952, cuando Ed Heinimann dirigía el diseño del célebre y minúsculo A4 Skyhawk en McDonnell-Douglas, atendía las dudas de sus ingenieros bajo un carte sobre su escritorio que decía KISS, acrónimo de «Keep It Simple, Stupid!». Ese avión sin complicaciones vuela desde hace 67 años, EEUU se cansó de venderlo a otros países, y por su robustez, agilidad y bajo mantenimiento sigue operativo en nuestro país desde tierra, embarcado en Brasil, donde volará desde el portaaviones Minas Gerais hasta 2025, y sigue operativo también en los escuadrones de reserva de los Marines de la US Navy. Israel tuvo sus A4 en vuelo hasta 2008, como entrenadores avanzados. Pese al incordio que es conseguir repuestos, los A4 siguen activos como cazabombarderos en las fuerzas aéreas de Singapur y Malasia. Aquí el A4 ganó sus cucardas: en la Guerra de Malvinas, fueron A4 B y C de la FAA los que hundieron al destructor HMS Coventry (D118), la fragata HMS Antelope (F170) y el buque de desembarco RFA Sir Galahad (1966), además de dejar fuera de combate al destructor HMS Glasgow, la fragata HMS Argonaut, la fragata HMS Broadsword y el buque de desembarco RFA Sir Tristram. Los A-4Q de la Armada a su vez destruyeron la fragata HMS Ardent. En suma, el principio KISS paga. Cuanto más se encarezca nuestro propio avión de entrenamiento en planos, menos se construirán en la realidad, y serán más caros tanto de comprar como de operar. Finalmente hay que entender que el IA-100 es un entrenador BÁSICO. ¿Cuánto de básico? Durante toda la historia aeronáutica, al alumno le alcanzaba con 6 «relojitos» (instrumentos en tablero) para aprender a carretear, despegar, aterrizar, a coordinar las maniobras usando alerones y timón, a girar con la punta de un ala alineada sobre un punto del suelo, y luego sobre dos pero manteniendo la altura de vuelo, a comunicarse con el torrero, que habla cortito, sofocado por el ruido de motor, y además rara vez tiene la dicción cristalina de un Cacho Fontana (perdón por el viejazo). Con 6 instrumentos el cadete inexperto aprendió casi todo un siglo a aterrizar con y sin motor, a hacer las maniobras reglamentarias de entrada en pista, a aterrizar en planeo con la pista alineada a 180, 270 o 360 grados respecto de su dirección de vuelo, a no desorientarse espacialmente cuando se vuela con niebla, lluvia y oscuridad, a salir de emergencias de casi todo tipo, a practicar las acrobacias de vuelo útiles no tanto para el combate aéreo como para sobrevivir a un desperfecto o imprevisto, a volar coordinadamente y a mantener formación con otros aparatos para perforar las nubes, así como a orientarse y navegar por paisajes carentes de referencias visuales, e incluso usando una capucha que cubre los ojos y sólo permite mirar los instrumentos. Todo eso se enseñó más de un siglo con 6 relojitos analógicos, antes de que existieran ayudas electromagnéticas como el VOR y ni hablemos del GPS. Ponerle mucha aviónica a un entrenador BÁSICO es confundirlo con un entrenador AVANZADO, y para eso tenemos afortunadamente al Pampa II y -desgraciadamente- al Texan II que compramos al cuete en 2017, porque tapona simultáneamente los programas Pampa II y Pucará, que son aviones mejores, entre otras cosas, por simples. Adornar mucho al IA-100 es quitarle su atractivo principal, que es el de un avión sencillo, robusto y VENDIBLE. Es vendible por veloz, capaz de acrobacia, por el bajísimo mantenimiento de célula que permiten los materiales compuestos, por su configuración lado a lado en lugar de tándem (facilita todo trabajo docente), y porque el conjunto sale menos de U$ un millón, es decir un palo verde. Es la cifra mágica. Más caro, el IA-100 Malvina se vuelve invendible. Entiendo que no esté en el genoma militar argentino común el vender tecnología, aunque sí el comprarla. Pero no querríamos que se repitiera con el IA-100 la historia del Pucará, otro buen ejemplo de diseño KISS, pero criollo. Cuando tras la Guerra de Malvinas la muy británica RAF testeó el mejor Pucará de los que capturaron casi operables, descubrieron que en «dogfight» a baja altura y baja velocidad el avión criollo podía darle la salsa al Harrier, el más maniobrable de los cazas livianos ingleses. Los Brits no le daban pábilo como avión de ataque a tropas (CAS) por su mucho ruido de turbinas y la firma de radar de sus hélices, pero pensaban que podía ser bueno como avión antiinsurgencia (COIN) y como caza-helicópteros. Los expertos de la RAF testearon también al Pucará contra el Phantom IV, supersónico, complejo y muy letal, aunque tan maniobrable como una locomotora. Significativamente, jamás publicaron ESOS resultados. Una de las rarezas que habían descubierto los británicos del avión argentino era que podía hacer «calesitas» en el aire invirtiendo de golpe el paso de una hélice, lo que a un piloto experimentado le permite girar 180 grados y confrontar de pronto con su impresionante artillería de nariz a un perseguidor que viene engolosinado por retaguardia. En la experiencia británica hubo un único avión capaz de hacer calesitas, y era el Gloster Meteor, su primer interceptor jet bimotor, nada perdonavidas y propenso a caer en tirabuzón y matar al piloto al primer asomo de pérdida asimétrica, en cuanto las alas pierden sustentación. El Puca, en cambio, es muy resistente a pérdida. Tiene un ala que literalmente QUIERE volar. Los ingleses deben haber pensado que un Puca en misión de ataque pegado al suelo y con misiles térmicos aire-aire habría sido una especie de puercoespín aeronáutico: muy difícil de cazar. Por suerte para ellos, no vieron ninguno configurado así. En su informe final, la RAF lo consideró un buen diseño y resumió que era extraña la falta de agresividad comercial de la Argentina, que podría haber vendido unos 400 aparatos. La falta de agresividad es un «understatement» típico de gringos. La lista de clientes posibles del Puca incluyó a Irán, que en 1987 quería 110 aviones para atacar la infantería iraquí, pero también estaba Irak que se conformaba con 20 Pucas para atacar a la iraní. No era un problema de negarse a venderle armas al mayor conflicto de Medio Oriente. La propia Boeing se interesó por este «Bronco sudaca» y trató discretamente de comprarle la licencia a la Fábrica Militar de Aviones para eliminar a Rockwell -la fabricante del Bronco- del mercado COIN. Había un mandato invencible de no vender, de modo que a Boeing tampoco se le dio bola. La Venezuela pre-chavista quiso 24 Pucas para controlar la frontera con Colombia, pero Rockwell nos sacó de ese mercado bajando un poco el precio de sus Bronco. La FMA no parece haber querido hacer lo mismo. La Fuerza Aérea Brasileña pidió 30 Pucas en 1990, pero Embraer la hizo cambiar de idea porque taponaba el mercado de su Tucano 314. Los países que sí se llevaron Pucas fueron Colombia (3) y Sri Lanka (4). ¿Y qué hizo la Fuerza Aérea Argentina? Compró Tucanos. De los Pucas vendidos a Sri Lanka, uno fue abatido por los separatistas tamiles de un misilazo. Lo que refrendaba lo dicho por la RAF: el Puca es mejor para COIN que para CAS, salvo que los guerrilleros estén bien armados. Si tienen misiles portátiles disparables desde el hombro, igualan los tantos. Lo cierto es que a ninguno de esos clientes le dimos un mantenimiento decente, de modo que sus aviones volaron hasta quedarse arrumbados en un hangar y sin repuestos. Pasó lo mismo con los 8 Pucas uruguayos, que los pilotos charrúas amaban, porque es un avión de razonable autonomía para patrullas marinas, muy resistente y que siempre te trae de regreso. Con 110 unidades, el Puca fue sin embargo el avión militar más construido de nuestra historia, también nuestra única exportación en ese rubro, y un caso de manual sobre cómo no vender algo bueno ni siquiera a uno mismo. AgendAR perdió la cuenta de las veces que la Fuerza Aérea trató de cancelar este programa, ya sea destruyendo los utilajes para su construcción (1983) como regalando a intendentes para estatuas de plaza células perfectamente viables para miles de horas de vuelo. Hay un nuevo Puca remotorizado y «reavionizado» para hacer de patrulla marina y de fronteras con radares RAXA de INVAP y cámaras de infrarrojo FixView. El ex ministro de Defensa Agustín Rossi lo bautizó «Fénix», por su capacidad de renacer pese a tanto «fuego amigo». En el caso del IA-100 Malvina, lo que no hay que perder de vista es que no tenemos 110 aviones fabricados. Por ahora, no tenemos ninguno, salvo el modelo de demostración tecnológica. Tenemos que empezar desde muy abajo. Se trataría del primer avión nuevo de diseño argentino en fabricarse desde… sí, tal cual, 1984. Y es el más factible de producirse masivamente, o -dado que la industria aeronáutica nunca dejó de ser artesanal- al menos en series grandes. Ese aparato nos puede dar cosas que necesitamos desesperadamente: más cadetes militares, más trabajo calificado, más ingenieros y proveedores aeronáuticos, fabricación local de materiales compuestos, y sobre todo, poner en valor la marca FAdeA. Estimadas/os: éste es un proyecto INDUSTRIAL. Si queremos ver ese aparato enseñando lo básico del vuelo visual a nuestros cadetes aeronáuticos, pero también a miles de civiles en los aeroclubes y escuelas de vuelo de todo el mundo, hay que despejarle la pista, no aumentarle las cargas. Y que remonte vuelo según sus merecimientos, y que surjan modelos más complejos una vez que esté en producción masiva y sólo a pedido, y que tenga el mejor marketing posible. Jamás podrá ser peor que el que hemos sufrido tantos años.Daniel E. Arias

Avanza una gran cosecha de trigo; marcaría un récord histórico de 21 millones de toneladas

Con esta trilla, en diciembre el sector triguero liquidaría u$s 2.300 millones.

A pesar de los pronósticos climáticos adversos la cosecha de trigo sigue batiendo todos los récord y de la mano de los altos rindes se espera una súper campaña de alrededor de 21 millones de toneladas, que redundaría en un ingreso de divisas en dos meses claves: diciembre y enero. Según las proyecciones del departamento de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el último mes del año las empresas agroexportadoras liquidarían alrededor de u$s 2.300 millones, cifra récord para este mes. Por lo pronto, hasta el viernes pasado, desde la actividad agropecuaria habían ingresado al mercado de cambios local poco más de u$s 553 millones y a partir de esta semana se espera una aceleración en el ingreso de divisas. Un escenario ideal para el BCRA que necesita dólares frescos en medio de las negociaciones con el FMI. El dato concreto es que en todos los meses en lo de 2021, el sector agrario liquidó cifras récord ante la fuerte suba que mostraron los precios de los commodities. Y a pesar de los vaivenes, aún se sostiene. En lo que respecta a precios desde la Bolsa de Comercio de Rosario detallan: “Mientras las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo 2021/22 se mantienen estables hace semanas apenas por encima de las 9 millones de toneladas, los precios locales crecieron en la semana en torno a un 2,5%. Luego de caer por debajo de los u$s228 a principios de diciembre, en las últimas jornadas se recuperó dinamismo comercial sumado al impulso del Mercado de Chicago, lo que llevó los precios arriba de u$s240 por tonelada en plena cosecha. Con los buenos niveles de demanda y las optimistas perspectivas comerciales, el abanico de posiciones abiertas de compra en la plaza local oscilaron entre los u$s 230-235 para posiciones cercanas, y un progresivo incremento de precios hasta llegar a los u$s 255 por mercadería con entrega diferida en el mes de junio del año próximo. En este marco, las compras internas de trigo ya suman 11,4 millones de toneladas, un número cómodamente por encima de las 6,5 millones de toneladas de trigo que fueron compradas para esta misma altura del año pasado”. En tanto, desde la Fundación Mediterránea van más allá y explican: “Con un escenario de 13,5 millones de toneladas de exportaciones de trigo y 3,5 millones de toneladas de cebada (ciclo completo), se estima que estos dos cereales podrían estar generando exportaciones por u$s 810 millones durante el mes de diciembre, u$s 1.100 millones en el mes de enero 2022 de y u$s 735 millones en febrero próximo». «En estos próximos tres meses el flujo sólo de estos dos granos se aproximaría entonces a u$s2.645 millones, una cifra que más que duplica el ingreso de divisas generado en similar período del ciclo previo y en el ciclo comercial completo la cifra podría llegar a los u$s4.940 millones”. Así, diciembre terminará mejor que noviembre y en enero se espera otro nuevo repunte en el ingreso de dólares frescos para luego estabilizarse en febrero. Mientras tanto los ojos del mercado continúan estando en un posible acuerdo del Gobierno con el FMI teniendo en cuenta que entre febrero y marzo, se le deberán pagar u$s 3.245 millones al FMI y u$s 670 millones a otros organismos multilaterales. Es por ello que un fuerte ingreso de divisas, luego de un acuerdo puede ser el puente necesario que necesita el Gobierno para mantener el aumento de importaciones de los insumos que necesita reactivación.Explorando las características de una nueva actividad: Estaciones de servicio para autos eléctricos

Pero, ¿qué va a pasar con las actuales estaciones de servicio cuándo la mayoría de los vehículos se muevan con baterías en lugar de combustibles?

Como la transición será larga, mientras el parque de “combustión” exista, las estaciones de servicio irán sumando puntos de carga para los autos elécticos, al lado -bah, no tan cerca- de los surtidores. Un tema asociado a las baterías es el tiempo que necesitan con el auto detenido, si bien ya hay modelos y supercargadores que pueden hacer la tarea en un tiempo relativamente corto, aún queda tiempo para que esa sea la norma. Según Raizen, empresa de energía que tiene a Shell bajo su paraguas, evalúa que ese tiempo de recarga podría llevar a un cambio en la filosofía y fisonomía de las estaciones, que pasarían a sumar más servicios. Las actuales estaciones de servicio podrían incorporar centros gastronómicos o de compras y servicios, algo similar a lo que sucede con los aeropuertos que dejan de ser lugares de paso y se van convirtiendo en puntos de encuentro. Si lo anterior se diera, se produciría el cambio de signo, de usar los shoppings para recargar, la estación se transformaría en una suerte de centro comercial. La idea no es nueva, en muchos mercados y especialmente en las rutas las estaciones ya ofrecen muchas amenidades, y quizás sean justamente los centros fuera de las grandes urbes donde esta nueva modalidad progrese más rápidamente.La Armada Argentina continúa monitoreando la flota de pesqueros que llega del Pacífico

Se compone en su mayoría de buques «poteros» que cruzan hacia el Atlántico en busca del calamar. El patrullero Oceánico ARA “Bouchard” y un avión B200F vigilan su tránsito hacia aguas internacionales.

La Armada Argentina continúa con su tarea de Vigilancia y Control del Mar Argentino. Es en ese marco que, mediante patrullas y vuelos de reconocimiento, se mantiene el monitoreo de las flotas pesqueras que llegan del océano Pacífico para cruzar al Atlántico, en busca de calamar, merluza y otras especies ictícolas. Se trata, en su mayoría, de buques poteros, aunque también se detectan barcos arrastreros y palangreros de diferentes nacionalidades. (Buques poteros son los que usan máquinas automáticas (poteras o jiggins) en la pesca del calamar. Los palangreros emplean el «palangre», una línea principal ramificada con líneas de anzuelos conectadas). El patrullero oceánico ARA Bouchard (P-51), dependiente de la División Patrullado Marítimo, ahora se encuentra en el Estrecho de Magallanes monitoreando el paso de esta flota pesquera que se dirige hacia aguas internacionales, en el exterior de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, en áreas a la altura de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Para lograr su presencia continua en el lugar, el Bouchard ya hizo un reabastecimiento en el puerto de Río Gallegos.Además de la patrulla por mar, ya se realizaron varios vuelos de apoyo con un avión B-200F de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. La aeronave perteneciente a la Fuerza Aeronaval N°1 con asiento en Punta Indio, partió de la Ciudad de Ushuaia hacia Río Grande y de ahí hacia Trelew, monitoreando en cada uno de sus vuelos la actividad y el tránsito de estos barcos.

Actualmente las tareas del control pesquero se realizan en coordinación entre el Ministerio de Defensa y el de Seguridad.

En lo que va del año, la Armada lleva realizadas un total de 10 patrullas, sumando 230.000 millas navegadas, más de 120 días en el mar y cubriendo más de 600.000 millas cuadradas de espacio marítimo de jurisdicción. En tanto, por aire se han cubierto más de 250.000 millas cuadradas.

Más de 2 mil personas, buques y aeronaves participarán en la nueva campaña antártica

Los fenómenos meteorológicos extremos son «la nueva normalidad», dicen en EE.UU. después de los tornados

Washington (AFP) – Estados Unidos enfrenta «una nueva norma» con la proliferación de eventos climáticos devastadores, advirtió ayer la directora de la Agencia Estadounidense de Manejo de Crisis (FEMA), en un momento en que el país está en estado de shock tras la devastación causada el viernes por una serie de tornados que asolaron varios estados.

«Esta será nuestra nueva norma», dijo Deanne Crisswell a la CNN. «Los efectos que estamos viendo por el cambio climático son la crisis de nuestra generación». La directora de FEMA destacó la dimensión «increíblemente inusual» e «histórica» de estos tornados para esta época del año. El mes de diciembre suele estar bastante exento de este tipo de fenómenos en Estados Unidos. «Incluso la gravedad y la cantidad de tiempo que han tocado tierra no tienen precedentes», señaló.«Estamos viendo tormentas más intensas, un clima más extremo, ya sean huracanes, tornados o incendios forestales», dijo Crisswell.Sin embargo, algunos expertos piden precaución, ya que los tornados siguen siendo un fenómeno relativamente inexplicable. «Los tornados son, lamentablemente, uno de los eventos extremos en los que menos capacidad tenemos para atribuir episodios específicos (o incluso tendencias a largo plazo) al cambio climático», comentó en Twitter Zeke Hausfather, climatólogo del Breakthrough Institute. «La ausencia de prueba no es prueba de una ausencia, pero se justifica una cierta precaución». Los efectos del cambio climático en ciertos fenómenos meteorológicos como los tornados están «por el momento, no muy bien establecidos», explicó también en un tuit Daniel Swain, investigador climático de la Universidad de UCLA. «Pero hay un cuerpo de investigación (…) que sugiere que el calentamiento global probablemente está aumentando los riesgos en muchas regiones del mundo», precisó. Los fenómenos meteorológicos son «más intensos» con el calentamiento, había subrayado el sábado el presidente Joe Biden tras haber deplorado las decenas de víctimas provocadas el viernes por la noche por «una de las peores series de tornados de la historia» de Estados Unidos. «Todo es más intenso cuando el clima se calienta», dijo el mandatario, sin establecer sin embargo un vínculo causal directo entre el cambio climático y el desastre que mató al menos 94 personas, la mayoría en Kentucky.

Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada acampan frente al Congreso por su reactivación

Empleados de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de ATE instalarán durante cuatro días una carpa frente al Congreso Nacional en reclamo de su reactivación.

El acampe fue votado de forma unánime en asamblea general y se llevará a cabo desde hoy martes 14 al viernes 17 de diciembre, entre las 10 y las 18 horas. La situación actual de la PIAP es crítica. Si no se implementa un plan de recuperación, peligraría el suministro de agua pesada para el funcionamiento de las centrales de energía nuclear nacionales, por lo que esta cuestión lejos de ser local conlleva una importancia estratégica a nivel nacional. «Mientras más se demora en tomar la decisión política, más costoso va a ser ponerla en producción» destacan los trabajadores en lucha. Desde 2018 en particular la planta comenzó a ser objeto de un acelerado proceso de retiros voluntarios y despidos en una clara política de recorte y desmonte, motorizada por el gobierno macrista de aquel entonces, que llevó a la reducción de su planta de 400 trabajadores a entre 90 y 100. PIAP es administrada en conjunto por el gobierno de Neuquén y CNEA, siendo operada por una empresa pública, ENSI.===========

Contacto para entrevistas: Rubén Méndez delegado de ATE en PIAP +54 9 299 528-6415

ooooo

Sobre este tema, los invitamos a leer «Argentina Nuclear: la batalla por la PIAP y por la autonomía tecnológica«.Bajan las expectativas de la píldora contra el Covid-19 de Merck

El Ministerio de Salud confirmó cuatro contagios de la variante Omicrón en Córdoba. Más casos en observación

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el Instituto Malbrán ha confirmado cuatro casos de variante Ómicron en la provincia de Córdoba. El caso índice se trata de una persona que regresó de viaje hace 10 días, el 2 de diciembre, procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desembarcando en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza con test de antígeno negativo al arribo.

La persona comenzó con síntomas el sábado 4 de diciembre, estando ya en la provincia de Córdoba. Hasta el momento se constataron 7 casos relacionados: 5 son de familiares directos, uno de los cuales viajó con él; los otros 2 casos son contactos estrechos no familiares. Los 4 casos confirmados como variante Ómicron son de la localidad Colonia Caroya, en tanto que se aguardan los resultados de laboratorio de los 4 restantes, 3 de Colonia Caroya y 1 de Jesús María. Cabe destacar que 4 de los casos mencionados son asintomáticos y el resto presenta síntomas leves y se encuentran en aislamiento y seguimiento ambulatorio. Todos ellos, excepto los menores, están vacunados con 2 dosis de vacunas contra Covid-19. En relación a los contactos del vuelo internacional y el transporte terrestre utilizado por los viajeros se encuentran ya identificados y las jurisdicciones involucradas están trabajando en el rastreo y posterior seguimiento de los mismos. Todos aquellos que ya fueron contactados se encuentran realizando aislamiento y por el momento no se han registrado casos positivos importados o vinculados con la importación. En la provincia de Córdoba, en total se trata de 79 personas aisladas preventivamente: 39 residen en las localidades de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya y 3 en ciudad de Córdoba. De estos, 22 son contactos estrechos y el resto contactos de contactos. Hay, además, en el resto de la provincia cursando aislamiento preventivo 37 contactos estrechos restantes, pasajeros que compartieron el colectivo con los viajeros en el traslado de Buenos Aires a Córdoba. Así mismo, en la provincia de Santa Fe, se está realizando el seguimiento de una viajera proveniente de Estados Unidos que ingresó al país el 6 de diciembre y comenzó con síntomas leves el 8 de diciembre, con diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 con secuenciación genómica parcial compatible con variante Ómicron, aunque aguarda secuenciación completa en laboratorio de referencia. La viajera compartió viaje con 3 personas, dos de las cuales dieron también positivo para SARS-CoV-2. En este contexto, el ministerio recuerda la importancia de mantener y profundizar las medidas de cuidado. Además es indispensable reafirmar la necesidad de vacunación, recordando la importancia de completar los esquemas de vacunación con segunda dosis y la aplicación de dosis refuerzo cumplido al menos 5 meses del esquema completo de dos dosis. El uso de barbijo debe sostenerse tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos con una alta concurrencia de personas. El distanciamiento y la ventilación en ambientes de interior son clave.Ariel Kogan: “El plan Gas.Ar generó tres años de certezas”

En la Argentina se está avanzando en la producción de gas proveniente de los yacimientos de Vaca Muerta. Mediante el uso de tecnología y los aprendizajes que hicieron económicamente viable la extracción de gas y petróleo de formaciones duras, hoy Vaca Muerta es el segundo yacimiento no convencional más importante del mundo. Esto permite soñar con el autoabastecimiento de hidrocarburos, uno de los objetivos que se planteó el Gobierno nacional.

Vaca Muerta ha planteado un reordenamiento de los centros de producción de gas en la Argentina y eso conlleva la necesidad de modificar las redes de gasoductos y generar otras nuevas, como es el caso del gasoducto Néstor Kirchner, que saldrá desde ese yacimiento. Hasta no hace mucho, una parte importante del gas que consumía el país en invierno venía desde Bolivia, pero esa cuenca cada vez produce menos y ahora resulta necesario llevar el gas desde el sur hasta el norte. Sobre estos y otros proyectos habló Ariel Kogan, quien en el aspecto formal es asesor presidencial en el área de Energía, pero también es la mano derecha del secretario de Energía Darío Martínez y quien gestiona el día a día de esa cartera. Con Martínez comparten una relación de muchos años y ambos fueron candidatos a diputados por el partido Peronismo Solidario en Neuquén. -La producción de gas de Vaca Muerta está aumentando. ¿Qué hace falta para lograr el autoabastecimiento? -La producción de gas venía declinando a razón de 8% anual en 2019 y 2020. Esto se debía a la falta de inversión, porque las empresas no tenían horizonte. En ese entonces, el precio del gas estaba en unos 2 dólares el MMm3 (millón de metros cúbicos). Las empresas que producen gas en la Argentina son todas privadas y ese precio no les resultaba un incentivo para hacer todo el proceso que tiene que ver con la explotación y producción de gas, que es perforar, fracturar y luego extraer el gas. Digo fracturar porque la única cuenca del país que hoy por hoy tiene posibilidad cierta de producir es la formación neuquina de Vaca Muerta, que es la formación de gas no convencional, la segunda más importante del mundo en materia de gas. El resto de las cuencas del país están en declinación, tanto en el sur como en el norte, al igual que las de Bolivia. Con la nueva gestión de la Secretaría de Energía se inició el plan Gas.Ar con el Decreto 892/20, para generar certidumbre y precio en el tiempo, y para permitir la libre oferta de volúmenes y precios a través de compulsas y la participación voluntaria de las empresas. El precio promedio pasó a 3,55 el MMm3 y eso hizo que la cuenca empezara a producir en forma frenética porque había que llegar a mayo de 2021, porque el problema como país es el abastecimiento de gas natural en invierno, que nos obliga a importar tanto gas natural licuadro (GNL) como gasoil para las usinas térmicas. Hicimos dos rondas más y fue un éxito desde el punto de vista del volumen que se salió a buscar, porque los caños estaban saturados en pleno invierno. Ahora ya no tenemos más caños para pasar gas argentino hacia el norte del país, este es el cuello de botella que hace que no podamos seguir avanzando en cubrir la demanda interna con gas argentino frente a los combustibles alternativos. Hoy nos falta capacidad de transporte. -¿Qué se está haciendo al respecto? -El Gobierno anterior planteó una licitación pero la postergó dos veces y estaba basada en el financiamiento privado con precio libre para el transporte de gas. A nosotros nos pareció que ese esquema sometía desprolijamente al Estado Nacional a subsidiar el precio libre que iba a poner el privado, con lo cual era más razonable pensar en un esquema en el que el Estado tenía que participar con inversión directa. En esta gestión se puso a los equipos técnicos a planificar las obras de transporte de gas con el objeto claro de sustituir todas las importaciones de GNL y, al mismo tiempo, suplantar la importación de gasoil que utilizan nuestras termoeléctricas y reemplazar la declinación de la producción boliviana, que cae a pasos agigantados. Este año, Bolivia nos proveyó 14 MMm3 por día contra 20 del 2020 y 22 del 2019. Otro objetivo es potenciar la capacidad de exportar a los países vecinos, tanto a Chile como a Uruguay y Brasil, con con los que tenemos conexión física, es decir, gasoductos operando. En función de esto se diseñó un esquema de obras que incluye un gasoducto desde Tratayen (Neuquén), que es un nodo de gasoductos en Vaca Muerta, hasta Salliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y desde ahí a San Jerónimo, en el sur de Santa Fe. Salliqueló también es un nodo por donde pasa el gasoducto que viene de Bahía Blanca y el NEUBA II, y San Jerónimo es un nodo de gasoductos en el sur de Santa Fe que recibe el gas del gasoducto Centro Oeste. El gasoducto Néstor Kirchner (que transportará 24 MMm3 por día) es el más importante de todo el complejo pero hay muchas otras obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales, que va a unir los gasoductos que vienen del norte con los que vienen del sur del país. También buscamos darle presión a Buenos Aires para proveer de gas tanto a Central Cuatro como a Puerto Nuevo, las dos centrales termoeléctricas que están en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se abastecen con gasoil. Todo esto forma un paquete de obras de algo menos de 3000 millones de dólares. La producción de Vaca Muerta Vaca Muerta ha planteado un reordenamiento de los centros de producción de gas en la Argentina y eso conlleva la necesidad de modificar las redes de gasoductos y generar otras nuevas. -¿Como se financia eso? -Está dividido en dos etapas, la primera tiene un costo de 1566 millones de dólares que tiene su financiamiento garantizado con fondos públicos, tanto del Presupuesto nacional de este año como lo que está previsto en 2022. Para la segunda etapa, que son algo más de 1200 millones de dólares, está la idea hacer un mix de fondos públicos con el aporte de fondos privados por otro con distintas alternativas. -¿Que implica la obra para revertir el flujo del Gasoducto Norte? Implica poder llevar gas del sur al norte del país en lugar de traerlo desde el norte, como se hacía desde su diseño. Se hacen unos loops, que son unos caños paralelos en determinados puntos, y una obra pequeña en las plantas compresoras. Pero lo más importante es hacer estos loops para tomar la decisión de hasta dónde llevar el gas para arriba. Mientras venga gas del norte lo vamos a usar así, pero en algún momento hay que revertirlo y tenemos que ver hasta donde llegará ese gas y cuando irá el gas desde el sur. Son tres etapas que cada una cuesta unos 75 millones de dólares, la última cuesta casi 100. Todo cuesta 250 millones de dólares. -¿Está relacionado con la merma de producción boliviana? -Claro, porque es un caño que tiene la posibilidad de transportar 22 MM3 al día, que este año trajo 14 MMm3 y hoy ya está en 10 MMm3. En la medida en que podamos revertir el flujo podremos llevar más gas de Vaca Muerta a todo el país. -¿Vaca Muerta aumentó mucho la producción también por algunos cambios tecnológicos y aprendizajes? -Sí, la verdad es que la producción de los yacimientos no convencionales no tiene un manual en la que se pueda hacer lo mismo en todos lados. Hay cosas que son parecidas, se trata de formaciones que, si bien son porosas, no acumulan volumen de gas como para poder sacarlo solamente perforando. En Estados Unidos, la formación por excelencia tiene una profundidad que no llega a los 2000 metros. En la Argentina, en Vaca Muerta, la formación está a unos 3500 a 3700 metros, por lo que primero hay que llegar hasta ahí y después ir hacia los costados. Las formaciones tienen distinta dureza, así que no es lo mismo perforar en Rusia, que también tiene algo de no convencional, que en Neuquén. En cada lugar de la formación hay que aplicar técnicas diferentes y con las mejoras se van bajando los costos también. -Las obras de transporte son más que nada para traer el gas de Vaca Muerta pero los pozos de yacimientos no convencionales duran pocos años. ¿Cuánto tiempo más va a servir Vaca Muerta? -Depende con qué técnica han perforado qué pozo y a qué profundidad. Pero es cierto que los pozos hoy cuestan siete veces más que un pozo convencional y a la inversa es el tiempo de producción, declinan mucho más rápido pero eso está calculado en el costo. Las empresas lo saben y justamente la producción no convencional se asemeja más a una factoría que a una extracción tradicional de minerales. Cuando un pozo de no convencional declina ya no se puede hacer recuperación secundaria y terciaria. Lo mismo con el petróleo, no hay nada más. En convencional sí, pero en no convencional las cosas que se están pensando son todavía muy caras así que conviene perforar todo el tiempo. -¿Cuánto tiempo demandarán las obras para completar estos gasoductos? -La obra tiene una duración técnica de 18 meses desde el momento en que efectivamente están los caños disponibles, los permisos dados y las máquinas puedan empezar a cavar las zanjas. Lo más probable es que la licitación se haga en forma parcializada, con los caños por un lado y la obra de montaje e ingeniería por otro. No es fácil porque los caños no están disponibles. La fábrica argentina de caños, Tenaris, que es la única que puede hacer esos caños de 36 pulgadas de diámetro, tiene que importar la chapa. El presidente dio instrucciones para que se use lo máximo posible de valor agregado nacional en toda la obra, aunque también habrá que importar algunos otros caños para no retrasarla. La idea es llegar a mayo de 2023 pero es un poco difícil. -¿Por cuánto tiempo servirá este gasoducto siendo que los pozos declinan tan rápido? En Vaca Muerta hay 200 años de gas para nuestro consumo, por lo que vamos a compartir gas con los países vecinos. No hay envergadura ni en la demanda chilena ni en la brasileña por el momento para agotar esto. -La generación de electricidad en Brasil depende mucho de la hidroeléctrica y el cambio climático está generando sequías que complican la generación. ¿Hay interés por Brasil para importar gas argentino?

-Hasta ahora todo esto es una fantasía. Efectivamente, Brasil tiene una matriz energética que depende de la hidroelectricidad y ha tenido problemas muy importantes con la sequía, igual que todo el subcontinenete. Pero Brasil hasta ahora no demostró un interés real en utilizar gas natural argentino, aunque sí han utilizado gas boliviano. Por el norte de Bolivia tienen vinculación pero están importando unos 22 MMm3 por día que nos parece importante pero que es insignificante para Brasil. Con Brasil tenemos un solo gasoducto que está a la altura de Uruguayana, adonde ellos tienen una central térmica que demanda 2 MMm3 al día y ahora están pensando en una ampliación. Esa es la única vinculación que hay, por lo cual Brasil debería construir un gasoducto. Deberían por lo menos duplicar la capacidad con un caño paralelo con loops hasta por lo menos la mitad del trayecto para poder transportar una cantidad importante.

-Pero sí compran energía eléctrica a la Argentina…

-Si, eso es ida y vuelta. Nos venían comprando energía eléctrica pero ahora llovió un poco y lo cortaron. Estuvimos los dos últimos meses con nuestras centrales térmicas funcionando a lo que sea porque el precio es muy conveniente, pero no hay una política de integración entre los dos países ni se aprovechan las ventajas comparativas de un lado y del otro. Con Chile pasa lo mismo, por ahora la Argentina tiene gas natural que es mucho más barato que el que ellos importan. Es cierto que la Argentina no cumplió los contratos durante mucho tiempo pero ahora está cumpliendo y probablemente los días que vienen aumentemos esa capacidad en contratos.

-¿Qué posibilidades hay de exportar GNL?

-YPF tiene un proyecto pero por ahora no cerraba económicamente y por eso no avanzó. Si bien la diferencia de precio es muy alta, hasta ahora los proyectos que nos han traído castigan el precio del gas argentino. Si no pueden pagar el precio que paga el plan Gas.Ar entonces que no se lo lleven. Todavía no apareció un privado que venga y diga que paga por lo menos el precio al que está el plan Gas.Ar y que después exporta y hace el negocio. Estamos abiertos pero por algún motivo no ha aparecido. Hay un motivo de transporte y es que estamos más lejos que los centros de producción de Asia y los países árabes. Hubo una reunión hace poco con una misión china en la que también manifestaron su interés pero piden todo: incentivos fiscales de IVA y Ganancias, aranceles de importación y exportación cero, además de libre disponibilidad de divisas. China necesita cualquier gas, el nuestro también porque su matriz está basada en carbón, pero es tan difícil negociar con ellos como con cualquier potencia occidental.

-La generación de electricidad en Brasil depende mucho de la hidroeléctrica y el cambio climático está generando sequías que complican la generación. ¿Hay interés por Brasil para importar gas argentino?

-Hasta ahora todo esto es una fantasía. Efectivamente, Brasil tiene una matriz energética que depende de la hidroelectricidad y ha tenido problemas muy importantes con la sequía, igual que todo el subcontinenete. Pero Brasil hasta ahora no demostró un interés real en utilizar gas natural argentino, aunque sí han utilizado gas boliviano. Por el norte de Bolivia tienen vinculación pero están importando unos 22 MMm3 por día que nos parece importante pero que es insignificante para Brasil. Con Brasil tenemos un solo gasoducto que está a la altura de Uruguayana, adonde ellos tienen una central térmica que demanda 2 MMm3 al día y ahora están pensando en una ampliación. Esa es la única vinculación que hay, por lo cual Brasil debería construir un gasoducto. Deberían por lo menos duplicar la capacidad con un caño paralelo con loops hasta por lo menos la mitad del trayecto para poder transportar una cantidad importante.

-Pero sí compran energía eléctrica a la Argentina…

-Si, eso es ida y vuelta. Nos venían comprando energía eléctrica pero ahora llovió un poco y lo cortaron. Estuvimos los dos últimos meses con nuestras centrales térmicas funcionando a lo que sea porque el precio es muy conveniente, pero no hay una política de integración entre los dos países ni se aprovechan las ventajas comparativas de un lado y del otro. Con Chile pasa lo mismo, por ahora la Argentina tiene gas natural que es mucho más barato que el que ellos importan. Es cierto que la Argentina no cumplió los contratos durante mucho tiempo pero ahora está cumpliendo y probablemente los días que vienen aumentemos esa capacidad en contratos.

-¿Qué posibilidades hay de exportar GNL?

-YPF tiene un proyecto pero por ahora no cerraba económicamente y por eso no avanzó. Si bien la diferencia de precio es muy alta, hasta ahora los proyectos que nos han traído castigan el precio del gas argentino. Si no pueden pagar el precio que paga el plan Gas.Ar entonces que no se lo lleven. Todavía no apareció un privado que venga y diga que paga por lo menos el precio al que está el plan Gas.Ar y que después exporta y hace el negocio. Estamos abiertos pero por algún motivo no ha aparecido. Hay un motivo de transporte y es que estamos más lejos que los centros de producción de Asia y los países árabes. Hubo una reunión hace poco con una misión china en la que también manifestaron su interés pero piden todo: incentivos fiscales de IVA y Ganancias, aranceles de importación y exportación cero, además de libre disponibilidad de divisas. China necesita cualquier gas, el nuestro también porque su matriz está basada en carbón, pero es tan difícil negociar con ellos como con cualquier potencia occidental. La televisión pública alemana denuncia el poder y las maniobras de las corporaciones farmacéuticas

En la CNEA desarrollan tecnologías para tratar los residuos hospitalarios peligrosos

Investigadores de la CNEA trabajan en el desarrollo de un sistema basado en un proceso de gasificación por plasma para tratar desechos provenientes de centros de salud.

La pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 provocó un aumento exponencial en la generación y acumulación de residuos hospitalarios. Estos desechos son clasificados como peligrosos, ya que su incorrecta disposición final puede causar daños a la salud humana o contaminar el ambiente. Por eso, necesitan un tratamiento especial como la esterilización por vapor o la incineración. Sin embargo, estos métodos suelen requerir pasos intermedios como tener que separar los desechos (implicando una mayor manipulación) o recorrer largos trayectos hasta llegar a la planta de tratamiento. Con el objetivo de brindar una solución alternativa, investigadores del Centro Atómico Bariloche, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CAB–CNEA), trabajan en el desarrollo de un sistema de gasificación por plasma para tratar residuos hospitalarios de forma más segura y eficaz. El objetivo es fabricar un dispositivo que pueda instalarse en hospitales y otros lugares generadores de residuos peligrosos para minimizar el volumen, la manipulación y el traslado de los mismos. Además, el efluente obtenido luego del proceso puede aprovecharse como fuente de energía. “Cuando empezó la pandemia vimos que la generación de residuos hospitalarios estaba aumentando mucho y pensamos que el proceso de gasificación por plasma, en el que nosotros veníamos trabajando desde hace unos años, podía ser una solución al problema. Hay algunos residuos, como restos de comida, papeles y ciertas telas, que son similares a los domiciliarios y no necesitan un tratamiento especial. Pero hay otros que sí lo requieren: jeringas, telas contaminadas, medicamentos y otros elementos descartables usados en este ámbito”, explica el ingeniero químico Franco Benedetto, investigador del CAB y líder del proyecto. Este desarrollo fue uno de los seleccionados por la Agencia Nacional de Promoción de la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) para competir en el Concurso Innovar, organizado cada año por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Este año, todos los proyectos presentados debían tener relación con la temática de COVID-19 y los seleccionados pueden ser votados por el público en este enlace. Benedetto y su equipo comenzaron a investigar en el uso de plasma en 2014 aunque, en aquella instancia, el principal objetivo era obtener un método para tratar residuos radiactivos. Así, realizaron capacitaciones en otros países más avanzados en el tema, como Sudáfrica y Rusia, y conocieron diversos casos (todos experimentales) en los que se utilizaba esta tecnología para tratar también otros tipos de residuos, como domiciliarios, industriales y hospitalarios. Aparte de los estados sólido, líquido y gaseoso, existe un cuarto estado de agregación de la materia llamado plasma. Básicamente, se trata de un gas a altas temperaturas en el que conviven partículas cargadas y neutras, y que tiene la capacidad de conducir la electricidad. Un caso típico de formación de un plasma en la naturaleza es lo que produce un rayo generado por una tormenta eléctrica. “Este método tiene varias ventajas. En primer lugar, no requiere separar los residuos, como sí sucede con otros procesos donde hay que separar metales, plásticos y desechos orgánicos. Esto minimiza el contacto de las personas involucradas en el manejo de los residuos. Otra ventaja es la reducción del volumen. Los residuos orgánicos pasan a estado gaseoso y los inorgánicos y metales se convierten en un sólido mucho más pequeño, que deja de ser peligroso y se puede desechar como cualquier otro residuo”, señala Benedetto. Una tercera ventaja es que el gas sintético que se obtiene luego del proceso tiene potencial de uso como fuente de energía. “Se puede usar para mover motores de combustión o para generar compuestos como alcohol y metanol. En algunos países como Sudáfrica, que no tienen fuentes de gas natural o petróleo, utilizan procesos equivalentes al plasma para generar este tipo de combustibles”, cuenta el ingeniero. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, ya que lograron una tasa de reducción de volumen del 90 al 95%, obteniendo un residuo remanente que tiene un aspecto entre cenizas y un sólido vítreo. A nivel internacional, la mayoría de las iniciativas están enfocadas en construir grandes plantas de tratamiento de residuos. En cambio, la propuesta de los investigadores de la CNEA es fabricar plantas modulares a pequeña escala. De esta manera, el costo de instalación, operación y repuestos sería mucho más bajo. Además, al ser más pequeños, permite colocarlas in situ, es decir, en un recinto dentro de los mismos donde se generan los residuos peligrosos, evitando la circulación de los mismos y los riesgos que esto conlleva. El sistema consiste en una cámara de gasificación donde se genera el flujo de plasma. Allí se ingresan los residuos sólidos a ser tratados. “Las moléculas orgánicas de los residuos se desintegran a la mínima expresión, que son sus átomos. De esta manera, el residuo pasa a un estado gaseoso y se genera el gas de síntesis que puede reutilizarse como fuente de energía. Por otra parte, los componentes inorgánicos del residuo, como pueden ser metales o arena, se funden en un material vítreo de mucho menor volumen, que deja de ser peligroso”, indica Benedetto. Cuando comienza a operar el sistema, se requiere de una hora de precalentamiento antes de iniciar el proceso y luego puede operar de forma continua. Actualmente, los investigadores están trabajando con un prototipo a escala de laboratorio, que tiene capacidad para tratar alrededor de medio kilo de residuos por hora. La idea es llevarlo a una escala piloto un poco mayor, que sería la definitiva. “Estamos pensando en algo que permita tratar unos cinco kilos por hora”, dice el ingeniero. No apuntan a procesos más grandes porque pretenden que se pueda instalar en espacios como un contenedor, por ejemplo. Benedetto dice que cualquier persona calificada en operaciones industriales podría capacitarse para operar una planta de este tipo. “No hay problemas de seguridad. Si todavía no se ha establecido esta tecnología a nivel comercial es más que nada por un tema de costos porque se está pensando en plantas demasiado grandes. Los riesgos serían los mismos que en cualquier proceso industrial y, si uno piensa que lo que está tratando es un residuo peligroso, es mucho más riesgoso el residuo que estamos tratando que el proceso que se maneja para tratarlo”, afirma.

Hasta el momento, para realizar las pruebas, los investigadores utilizaron residuos “simulados”, es decir, residuos comunes a los que les agregaron elementos metálicos o los mezclaron con un fluido biológico simulado. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, ya que lograron una tasa de reducción de volumen del 90 al 95%, obteniendo un residuo remanente que tiene un aspecto entre cenizas y un sólido vítreo. Ahora, seguirán optimizando el proceso para que todo el residuo remanente sea un material vítreo.

“Nuestro objetivo principal es realizar la investigación y desarrollo para comprender el proceso. Cuando esté finalizado, la idea sería transferir la tecnología a diferentes instituciones o empresas generadoras de residuos peligrosos para que puedan implementar el proceso. De esta forma, además de generar beneficios para la salud y para el ambiente, las instituciones se evitarían el pago del canon por generar residuos peligrosos así como la contratación de empresas tercerizadas para procesarlos”, finaliza Benedetto.

Benedetto dice que cualquier persona calificada en operaciones industriales podría capacitarse para operar una planta de este tipo. “No hay problemas de seguridad. Si todavía no se ha establecido esta tecnología a nivel comercial es más que nada por un tema de costos porque se está pensando en plantas demasiado grandes. Los riesgos serían los mismos que en cualquier proceso industrial y, si uno piensa que lo que está tratando es un residuo peligroso, es mucho más riesgoso el residuo que estamos tratando que el proceso que se maneja para tratarlo”, afirma.

Hasta el momento, para realizar las pruebas, los investigadores utilizaron residuos “simulados”, es decir, residuos comunes a los que les agregaron elementos metálicos o los mezclaron con un fluido biológico simulado. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, ya que lograron una tasa de reducción de volumen del 90 al 95%, obteniendo un residuo remanente que tiene un aspecto entre cenizas y un sólido vítreo. Ahora, seguirán optimizando el proceso para que todo el residuo remanente sea un material vítreo.

“Nuestro objetivo principal es realizar la investigación y desarrollo para comprender el proceso. Cuando esté finalizado, la idea sería transferir la tecnología a diferentes instituciones o empresas generadoras de residuos peligrosos para que puedan implementar el proceso. De esta forma, además de generar beneficios para la salud y para el ambiente, las instituciones se evitarían el pago del canon por generar residuos peligrosos así como la contratación de empresas tercerizadas para procesarlos”, finaliza Benedetto.