Se cancelaron los contratos con todas las grandes editoriales del mundo. Se suspendieron casi la totalidad de las actividades vinculadas con el programa Raíces, establecido como política de Estado por la Ley N° 26.421. Se desfinanciaron prácticamente todos los programas de colaboración internacional y multilaterales de cooperación científico-tecnológica. Se eliminaron de hecho los sistemas nacionales de grandes equipamientos científicos. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) sigue incumpliendo con los contratos vinculados con los proyectos PICT, no realizó nuevas convocatorias, y no financió las ya evaluadas y aprobadas. Hay parálisis del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) creado por la Ley N° 25.467. Se interrumpieron los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia. Es imposible gestionar los certificados ROECyT (que permiten la exención de gravámenes impositivos para la importación de bienes y aceleran los trámites aduaneros).

Tal es el diagnostico sucinto que dio a conocer el Consejo Interuniversitario Nacional, creado en 1985 y que reúne a los rectores de universidades públicas sin distinción partidaria o ideológica, sobre la gravísima crisis que enfrentan esas casas de estudio y, por consiguiente, el sistema de ciencia y tecnología en su totalidad, ya que allí se origina el 70% de la producción científica local.

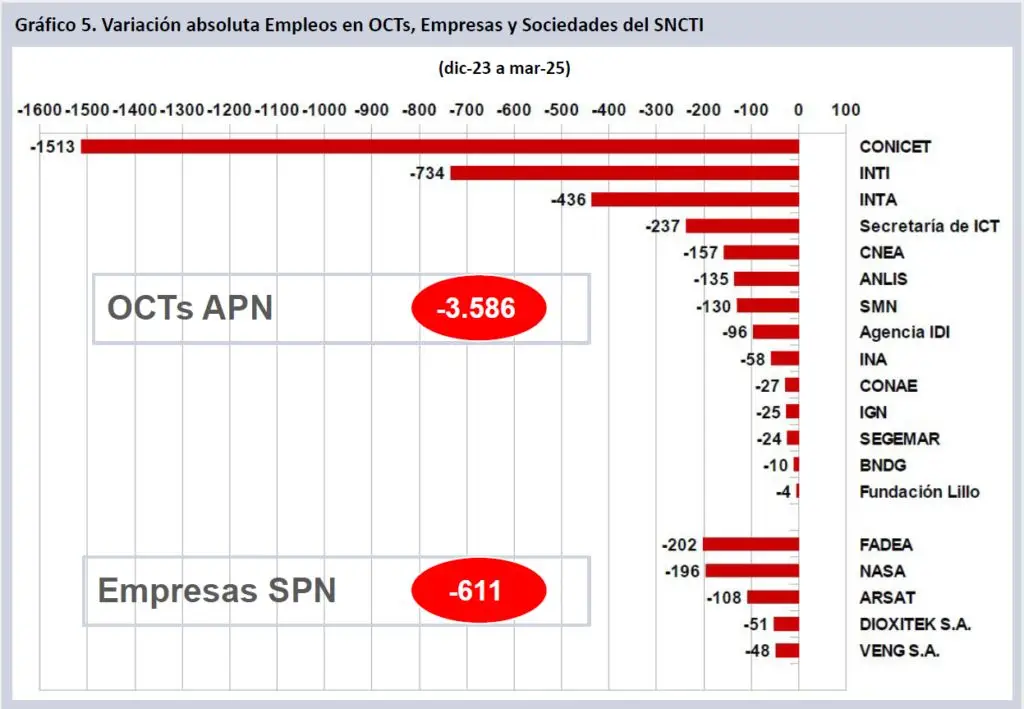

Uno de los síntomas que más claramente delata el impacto de estas decisiones es la pérdida de empleos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que de acuerdo con un estudio del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), perdió más de 4148 empleos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “Tan solo en los últimos tres meses, se perdieron 531 puestos. Se trata de un hecho de enorme gravedad si se tiene en cuenta el nivel de profesionalización y especialización del sector”, advierte el informe. Otros organismos calculan una cifra incluso mayor.

Pérdida de empleos en el sistema científico

De acuerdo con este análisis, entre los distintos organismos científicos, se destaca la fuerte caída registrada en el Conicet, que ya perdió 1.513 puestos de trabajo. Le siguen en orden descendente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 734 pérdidas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 436. Se deben a despidos de personal administrativo, jubilaciones que dejan lugares vacantes y no son reemplazados, y a un éxodo de científicos que ya está dejando de ser anecdótico. Es una sangría que no cesa y representa una enorme amenaza para la supervivencia de la ciencia local.

Por otro lado, además de la incertidumbre y la falta de fondos, el deterioro salarial empuja al poliempleo y a buscar alternativas fuera del país.

Leonardo Amarilla es investigador asistente del Conicet y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabaja conservación de la biodiversidad en relación con el agro. Este licenciado en genética y doctor en Biología, soltero y sin hijos, se vio obligado a pensar en alternativas para sostenerse precisamente por la pérdida de poder adquisitivo. “Tengo una dedicación exclusiva en la UNC y la diferencia que recibo del Conicet es de apenas 200.000 pesos. Literal. Soy solo, pero tengo responsabilidades. Mis padres fueron muy, muy humildes y hoy están jubilados con la mínima gracias a la moratoria. Nosotros, con mis hermanos, somos la primera generación de universitarios. En el grupo familiar el deterioro fue tremendo. Tenemos que ayudarlos entre todos para que la familia sobreviva. Eso me lleva a tener que optar por el pluriempleo. Pero por ser mis tareas de dedicación exclusiva, tengo muchas incompatibilidades. Por eso, hago Uber”.

Leandro Amarilla, tiene que manejar un taxi de plataforma para llegar a fin de mes

Con una formación de grado y posgrado que ya llega a los 20 años (tiene 41), y con la exigencia de tener que afrontar evaluaciones constantes a lo largo de la carrera científica, Amarilla sin embargo subraya que no considera que el trabajador científico o el docente universitario deba gozar de más derechos que otro. “Para mí, lo grave acá es que las personas tengamos que tener tres o cuatro laburos para para comer y satisfacer las necesidades básicas –destaca–. Como otros, tengo que trabajar 14 horas, porque cumplo como debe ser mis ocho horas diarias en la Universidad, con mis alumnos, que los amo, y con el Conicet, y a la salida trato de hacer entre cinco y seis horas de Uber por día. La verdad es que no doy más”.

Por eso, contra su voluntad, aclara, el científico es uno de los que viene pensando en emigrar; por lo menos, por un tiempo. De hecho, en estos momentos está tratando de cerrar un convenio con colegas brasileños para hacer una estadía en el país vecino. “Soy de los que siempre quiso volver a dejar algo en mi país, que tanto me dio, pero ahora ando medio arrepentido –confiesa, emocionado–. A cada uno nos toca desde diferentes lugares. Algunos con hijos, ya no pueden pagar la escuela; otros, como es mi caso, no alcanzan a pagar el alquiler. Pero lo más grave es la pérdida de expectativas de futuro”.

Ayelen Branca, secretaria general de ATE Córdoba, es graduada en Filosofía y terminó su tesis de doctorado en Estudios Sociales de América Latina. Se presentó a un posdoc, sin muchas esperanzas, porque ya se había adelantado que no iba a haber recursos para el área de humanidades. “En la convocatoria de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), directamente no figuran. Entonces, la esperanza de poder concretar un futuro trabajo de investigación en la Argentina es bastante nula”, cuenta.

Aunque trabaja algunas horas como docente de nivel medio, y viendo que las condiciones de trabajo son deplorables, la única alternativa que encuentra viable en este momento es irse con una beca posdoctoral al exterior.

Ayelén Branca, filósofa, teme que no haya lugar para las ciencias sociales en el país y está buscando sitio de trabajo en el exterior

“Tengo contactos porque durante mi licenciatura y doctorado hice estancias en el exterior (principalmente en México, Brasil y España) –explica–. Ya me presenté a varias”.

Si recibe una respuesta positiva , Ayelén recorrería el camino que ya transitaron dos de sus tres hermanas, que viven en Australia, y que tal vez tome la menor de la familia. “Me gustan las estancias en el exterior, me encanta que la academia tenga una dimensión internacional, pero siempre mi base fue Córdoba –comenta–. Pero dadas las condiciones… Por un lado los ajustes que hay en cantidad de becas otorgadas, la falta de ingresos y los sueldos… Por el mismo trabajo que haría acá, en México ganaría cinco veces más. En las ciencias sociales lo único que necesitamos es una computadora. Y ni siquiera eso tenemos en el instituto. Es como imposible…

En las Islas Baleares ya es de noche cuando Manuela Funes responde la comunicación desde Buenos Aires, una de las que ya se fue. Nacida en Puerto Madryn y formada en la Universidad Nacional de la Patagonia, de la misma ciudad, hizo un doctorado en el Centro Nacional Patagónico (Cenpat) sobre impactos en el ambiente de la pesquería trabajando en el Golfo San Jorge, donde se pesca merluza y langostino para exportar. A continuación hizo un posdoctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también dio clases.

Manuela Funes

“Para ingresar a la carrera del investigador del Conicet, fui seleccionada con un proyecto sobre pesca artesanal del que estoy enamorada –recuerda–. Me notificaron alrededor del 23 de noviembre de 2023. Fue un viernes, pero ni llegué a festejar porque el domingo ganó Milei. Presentamos todos los papeles, tratando de llegar antes de que se fuera [la expresidenta del Conicet] Ana Franchi, que renunció el 10 de diciembre, pero nunca se efectivizó el ingreso”.

Manuela integra el grupo de 845 investigadores cuyo ingreso a la carrera fue aceptado, pero que todavía no fueron incorporados. Y aunque se considera una “afortunada” porque tenía una prórroga automática que entró en vigencia el día que le notificaron el ingreso, se le hizo imposible seguir esperando.

“Con mi marido, que también trabaja en la universidad, no podíamos subsistir –se emociona–. Nuestro poder adquisitivo se desplomó, como el de la mayoría de los argentinos. Vivíamos a 40 minutos, en las afueras de Mar del Plata, y un día yendo al trabajo se nos rompió el auto y no nos alcanzaba para arreglarlo. Ahí tuve un click emocional y empecé a buscar opciones para no pasarla tan mal. Me presenté a una beca de posdoctorado “Marie Curie”, armé un proyecto tratando de seguir conectada con lo que había presentado para mi ingreso a la carrera, le adjudicaron excelente puntuación (92%), pero no me la otorgaron. Seguí viendo si podíamos conseguir financiamiento hasta que me ofrecieron una plaza donde estoy ahora, en el Instituto Español de Oceanografía. Pedí licencia de mi beca de posdoctorado y acepté un contrato por cinco años. Pero lo que hablamos con mi director es que en un un principio estaría un año. Me gustaría volver”.

Aunque su puesto es más técnico, le pagan el doble de lo que recibiría en la Argentina. En estos días se reunirá con su marido, geólogo, y su hijito de cuatro años. Mientras tanto, sigue manteniendo proyectos en el país. “El lugar en el que trabajo es hermoso, me recibieron super bien, pero se padece el desarraigo –lamenta–. Quedan hermanos y padres en la Argentina… Esperemos que vengan a visitar y poder volver”.

Otra científica joven que también se fue es Camila Neder, doctora en ciencias biológicas. En el Conicet trabajaba en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, en el Grupo de Ecosistemas Marinos y Polares (Ecomares), pero cuando a fines de 2023 empezó a conocer los planes del actual gobierno (“Conicet, ¡afuera!”), tuvo que tomar la difícil decisión de buscar otros horizontes. Hoy está haciendo un segundo posdoctorado en Chile, en el Instituto de Biodiversidad, Ecosistemas Antárticos y Subantárticos de la Universidad de Concepción. “Por suerte, siempre en la misma temática, que es la ecología antártica”, comenta a través de una comunicación telefónica.

Camila hizo tanto su carrera como el doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), pudo capacitarse también en Alemania, y trabajar en colaboración con colegas de España, Bélgica e Inglaterra.

Camila Neder ya se fue a trabajar a Chile, donde gana el doble y no teme perder su trabajo

“Me vine con una gran tristeza, pero pensando en un crecimiento profesional, siempre en contacto con la Argentina, generando puentes, porque soy bien argentina y deseo también el crecimiento de mi país. A fines de octubre de 2023, empecé incluso a tener problemas de salud, estaba estresada, nerviosa. Las situaciones en la universidad eran muy difíciles, sobre todo por esta frase del gobierno actual de ‘Conicet… afuera, educación… afuera’, que nos hacía pensar que no hay futuro, que se venía el ‘sálvese quien pueda’. Eso fue lo más doloroso. Ya estaba en el primer año de posdoc y no quería dejar la ciencia, no quería ver mi carrera tronchada tan joven, entonces decidí buscar alternativas. Y entre las posibilidades surgió la de venir a este instituto. Podría haberme quedado un período más dentro de Conicet, pero ya se empezaba a ver que no había perspectivas de trabajo, incluso no se estaba recibiendo el dinero [que se adeudaba] de los proyectos financiados. Obviamente que es un poco desgarrador estar en un país que no es el propio. Mi deseo es contribuir de alguna manera, pero también es complicado con el contexto actual en el que no hay interés en financiar la ciencia, la educación y la tecnología”.

Camila dejó aquí padres, tres hermanos y su pareja. En Chile, gana aproximadamente el doble de lo que recibía del Conicet. “Si bien los costos acá también son altos, por lo menos hay mayor tranquilidad –comenta–. En la Argentina no sabías si mañana te echaban, como a muchos de los empleados administrativos a los que les renovaban el contrato cada tres meses. Creo que lo que más me costó es tomar una decisión individual y no poder acompañar a mi grupo. Y lamentablemente vislumbrar que se te puede acabar el camino profesional a corta edad. Es como estar en el borde de un abismo y con el viento en contra”.

Y concluye: “Estoy agradecida de la educación que tenemos en la UNC, ¡es impresionante! Cada vez más lo corroboro por mis experiencias en el exterior”.

Itatí Ibañez es licenciada en Biología Molecular y farmacéutica por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), especialista en Química Ambiental y doctora en Biología por la UBA, y Magister en Propiedad Intelectual (FLACSO). Como responsable del Laboratorio de Ingeniería de Anticuerpos del Instituto de Química Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae, de doble dependencia, UBA/ Conicet), trabaja en el desarrollo de anticuerpos y nanoanticuerpos para diversas aplicaciones en ciencia básica y aplicada. Junto con su equipo, generó, por ejemplo un sistema de diagnóstico del virus de Hepatitis E. Durante la pandemia obtuvieron nanoanticuerpos neutralizantes del coronavirus y acaban de validar un sistema de diagnóstico para pacientes infectados con el virus del dengue. Además, participa en proyectos para detección de virus de papa y bacterias que afectan al cultivo de cítricos, que están bastante avanzados, y colabora con investigadores de todo el país y de Brasil, en proyectos relacionados con patógenos que afectan al arroz, abejas, ganado bovino, equinos y varias enfermedades humanas como ataxias, histoplasmosis, tuberculosis, enfermedades virales, toxinas, entre otros.

Itatí Ibañez (Foto: Luisa Cavalcante/NEX Ciencia)

“A mediados de 2023, cuando empecé a considerar la posibilidad de que el sistema científico de la Argentina fuera desmantelado/bloqueado/paralizado, pensé que era un buen momento para reorganizar un poco los objetivos a mediano plazo y buscar hacer algo diferente fuera del país –cuenta–. Desde ese momento no tomé más estudiantes para formación y me enfoqué en terminar, con el dinero que quedaba, los proyectos propios o en colaboración. También di prioridad a la organización de los proyectos de tesis de las estudiantes que tengo a cargo para que puedan terminar sus doctorados a pesar de la desfinanciación de los proyectos”.

Así fue como decidió volver a la ciudad de Gante en Bélgica, donde había hecho un posdoctorado y ahora le ofrecieron trabajar en un proyecto muy complejo, y que representa un gran desafío a nivel metodológico para el cual necesitan a una persona con experiencia en varias técnicas moleculares.

“Me ilusiona la posibilidad de aprender y participar en temas desafiantes, para poder poner en práctica todo mi conocimiento y experiencia, algo que en la Argentina se desestima o desprecia totalmente –subraya–. A esta altura de mi vida siento que me corresponde empezar a devolver lo que he recibido, formado estudiantes, generando nuevas ideas y soluciones a problemas, desarrollando nuevas metodologías. Me duele no poder devolver lo que recibí a mi país, porque toda mi educación fue pública, pero tampoco me parece bien quedarme frustrada y enojada, en un escritorio, recibiendo solo mi salario y sin dinero para poder desarrollar ideas y proyectos, ni transferir el know-how a otras generaciones. El hecho de que un gobierno o personas, que no tienen la suficiente visión de futuro (para decirlo suave) para entender que la ciencia, la educación y la cultura, son pilares fundamentales de la sociedad y que son las bases para su desarrollo, no va a determinar que no pueda hacer algo con mi conocimiento. Por eso busqué otras opciones”.

Siempre que estuvo fuera del país aprendiendo nuevas metodologías, uno de los objetivos de Itatí era volver para implementar en el laboratorio esas técnicas de frontera, pero esta vez reconoce que parte con otra idea: “El instituto al que voy me ofreció un contrato de duración indeterminada y sólo volvería si se dan las condiciones, no para frustrarme. El hecho de que personas formadas se tengan que ir del país me hace pensar en los dilemas que hay a veces con la venta al extranjero de granos o minerales. Se escucha con frecuencia que al exportarlos se están enviando los nutrientes o recursos de la tierra, que no se recuperan. Pero al menos a cambio se recibe un pago y el dinero se puede invertir en otras cosas. Me pregunto qué gana el país cuando se van los recursos humanos, sin pago alguno y estás perdiendo importantes capacidades que podrían aportar de diversas maneras a que el país avance. Pero claro, si considerás que la ciencia no sirve para nada, te estás sacando de encima una mala inversión. El futuro dirá si fueron buenas decisiones o no”.

También científico, a fin de año el marido de Itatí podría emprender el mismo camino.

Alfredo Stolarz. Lo echaron sin siquiera avisarle o darle un motivo.

Alfredo Stolarz trabajó en el Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología casi desde su creación. El organismo se ocupaba del análisis de controversias en el uso de tecnologías, de las prácticas de la investigación, análisis de políticas públicas o pedidos de consejo respecto de la formulación de políticas. Se incorporó en 2004 y se desempeñó primero como asistente y después como coordinador durante 20 años en los que se sucedieron distintas administraciones. «Fue un un proyecto que trascendía lo meramente laboral», subraya.

Sin mediar notificación alguna, y habiendo tenido poco antes una reunión con la subsecretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que había planteado líneas de trabajo más allá de las que por iniciativa propia se propusiera el comité, un día simplemente no pudo entrar porque le cortaron el acceso. Eso fue todo. Los integrantes de la comisión (diez investigadores que se desempeñaban ad honorem) pidieron reuniones con esta autoridad, pero jamás les respondieron.

Después de ese despido abrupto y sin motivo, renunció el resto de la comisión. «No solo no los recibieron, sino que no respondieron las notas de pedido de reunión ni dieron acuse de recibo de las renuncias –cuenta Stolarz–. El destrato es lamentable no solo en lo personal. La Comisión fue pionera en el mundo en un movimiento que crece por las potencialidades que tienen los avances científicos y tecnológicos. No había muchos en 2001, cuando se creó. Solo Noruega y un par de países europeos tenían organismos con las mismas incumbencias”.

Carolina Mengoni se fue a trabajar al mundo privado

Carolina Mangoni es bióloga y trabajó en el ámbito académico-científico. Además de apostar a una carrera en investigación, siempre disfrutó y ejerció la docencia en diferentes niveles. En 2020 terminó su posdoctorado y quedó fuera del sistema, pero siguió presentándose a la carrera del investigador. Su última presentación fue en 2021 y a fines de 2022 recibió la noticia de que le habían otorgado el ingreso. En octubre de 2023 salió la resolución de alta.

“Estaba viviendo en Buenos Aires y el lugar de trabajo propuesto era Bariloche, lo que significó organizar una mudanza junto con mi pareja –recuerda–. Tomé posesión del cargo en febrero 2024. Pero el 29 de febrero me llegó una notificación informándome que no podían incorporarme a la nómina de pagos por falta de presupuesto. El mismo mensaje recibieron aquellos que tomaron posesión los meses posteriores a diciembre 2023. Ese grupo incluía a personas que residían fuera del país y habían vuelto a la Argentina con sus familias, ¡y se encontraron sin trabajo ni respuesta más que ‘no hay prespuesto’! Trabajamos mucho en difundir nuestra situación, además de consultar cómo podíamos reclamar habíamos ganado. Finalmente -y por sorpresa-, en diciembre de 2024 nos llegó un mensaje que decía que debíamos tomar posesión dentro de las 48 horas, caso contrario perdíamos el cargo. Nos movilizamos para que todos se enteraran. Una fracción del grupo siguió adelante con el proceso, pero había varios que se encontraban en situaciones en las que les era imposible hacerlo en tan poco tiempo”.

Así fue como Carolina inició sus tareas luego de estar casi cinco años fuera del sistema (aunque siguió realizando colaboraciones y participando en publicaciones). “Me encontré cansada, sin subsidio propio ni posibilidad de solicitarlo, en un ambiente abatido y desmotivado –cuenta–. El grupo al que pertenecía había perdido a quienes venían cursando sus doctorados, posdocs o cargos técnicos y se había reducido significativamente. Aun así, seguían adelante cubriendo estas ausencias, pero con un desgaste en aumento. Y un sueldo estancado. Y una obra social suspendida por falta de pago. La vida científico-académica siempre tuvo sus falencias, conocidas y aceptadas por aquellos a los que nos gusta realizar ese trabajo. Yo seguí apostando a eso, incluso luego de varios rechazos. Cuando finalmente estuve en la posición de ‘estabilidad’, me encontré en una situación precaria donde no iba a poder ejercer mi cargo. ¿Cómo hacer investigación sin subisidio, sin recursos humanos? Esta es la situación actual de toda la comunidad científica, y tememos que va a seguir así durante varios años”.

Mientras estuvo fuera del sistema, se desarrolló en el área de análisis de datos y ofreciendo servicios en el ámbito de la salud pública. “Encontré mucha gratificación en esto. Es un hermoso ambiente donde el fruto de tu trabajo es valorado de manera expresa, y donde se practica el trabajo en equipo y el refuerzo positivo”, dice.

Renunció el 1° de mayo.

Para llegar a fin de mes, algunos doctorados y posdoctorados recurren a manejar taxis de plataformas digitales

Algunos de los numerosos investigadores e investigadoras no quisieron dar su nombre para no alterar a su familia ni perjudicar su posición actual. Es el caso de Fernando (no es su nombre real), químico que trabaja en almacenamiento de energías renovables (de calcio, potasio y otros materiales), y en degradación de pesticidas principalmente en el agua, pero al que cada vez se le está haciendo más difícil continuar con sus líneas de investigación. “Considero que son importantes para el país y para la gente, pero al no tener la posibilidad de obtener subsidios ni tesistas [este año se presentaron un 30% menos que en años anteriores], estoy viendo qué hacer y evaluando posibilidades”, cuenta.

Casado con una científica que quedó en “el limbo” de los aceptados del llamado de 2022, pero que no fueron incorporados, y padre de dos hijos de ocho y 11 años, se encuentra con que sus ingresos están casi al límite de la línea de pobreza. “Confiábamos en que en algún momento la situación se iba a revertir –afirma–. No digo mejorar sustancialmente, pero sí que al menos podríamos trabajar, que es lo que queremos hacer. Ella ya tuvo ofertas del exterior, pero por ahora decidimos por lo menos quedarnos hasta fin de año. Si no se resuelve, vamos a tener que tomar una decisión porque va a ser insostenible. Emigrar es una posibilidad cierta. No lo hicimos hasta ahora por cuestiones más bien familiares. Pero todo tiene un límite”.

No es que no conozcan lo que es vivir en el extranjero. Entre 2019 y 2020 toda la familia estuvo en Alemania. Fernando tenía un contrato de trabajo por tres años, pero después del primero decidieron volverse porque quería trabajar en su país. “Ahora –confiesa– me siento decepcionado. Cuando era chico y hasta no hace tanto, de alguna manera sentía que la sociedad nos protegía, que sentía que podíamos contribuir. Muchos de nosotros renunciamos a sueldos muy superiores en el exterior y a una vida más tranquila porque sentíamos que teníamos que volver a trabajar para nuestro país, para nuestros vecinos. Pero ahora incluso somos foco de ataques de un sector que decidió minimizar la importancia de las universidades, del Conicet, de la investigación. Por este programa de gobierno, se han perdido proyectos valiosísimos”.

Graciela (tampoco es su verdadero nombre), trabaja actualmente en oncología en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Empezó un posdoctorado hace menos de un año, pero está evaluando renunciar porque hace exactamente un año que el estipendio de su beca está congelado, lo cobra en negro y sin aportes. “Con ese monto, me es difícil llegar a fin de mes y además, debido a que en la ciencia experimental se trabaja mucho (inclusive feriados y fines de semana muchas veces), no puedo conseguir un trabajo adicional. Y como hay menos gente, cada vez más trabajo recae en nosotros/as. No veo que haya un futuro para una carrera en investigación en este país. Tengo posibilidades de irme al extranjero o al mundo privado, y es lo que estoy por hacer”.

Nora Bär

El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)

El canciller de Austria, Christian Stocker (REUTERS/Leonhard Foeger)