Epígrafe de AgendAR:

Normalmente no somos tan «friendly» con empresas puntuales, pero ésta, BERSA, va camino de volverse estratégica por default del Estado Nacional.

A saber, desde la presidencia de Menem en más, de las 18 plantas de Fabricaciones Militares sólo 4 quedaron sin privatizar/canibalizar/cerrar. Una de las que siguió abierta (la de Embalse de Río Tercero, cañones y munición de 105 y 155 mm.) voló por el aire con media ciudad, en un atentado organizado por el propio presidente.

No se reconstruyó casi nada de ella. Hoy el presidente Javier Milei está vaciando y quiere lotear la Fray Luis Beltrán. Es la planta santafecina que, tras el cierre de la Domingo Matheu, tomó la posta de la fabricación de armamento portátil para las tres fuerzas armadas. En 2009, los fusiles de combate FAL y FAP, con fama de indestructibles y de un calibre potente, el 7,62 mm. OTAN, dejaron de fabricarse, así como las pistolas FM 9 mm., célebres por su fiabilidad.

Eran diseños belgas comprados bajo licencia, resistentes, demasiado pesados y muy temibles, pese a que los aparatos de puntería daban pesadumbre. En la guerra de Malvinas, tanto los soldados nuestros como los «de ellos» usaban el mismo fusil, idéntico por fuera y por dentro, con la diferencia de que el SLR británico no disparaba en tiro automático. Es bastante criterioso, lo de los gringos. Un FAL tirando ráfagas es incontrolable, salvo que tengas los brazos del Increíble Hulk. Además, mucho tiro automático recalienta el cañón, que se descalibra y después a cantarle a Gardel, no sirve más.

Todo esto ya no lo fabricamos.

A Benso Bonadimani, uno de los tres fundadores originales de BERSA SA, lo entrevisté en 1993. Era el jefe indiscutido de los industriales privados del rubro armas portátiles, que en 1970 tenía 22 fabricantes, algunos de ellos bastante precarios, pero con otros de calidad excelente, como Rubí, con revólveres de calidad comparables con Smith & Wesson, o Maheli con sus carabinas. Otros fueron proveedores de las FFAA, como Halcón, con su célebre metralleta con dos gatillos.

Pero con las aperturas unilaterales del Proceso, y peor aún, con la de Menem, se había llenado la Argentina de armas berretas chinas y de armas finolis estadounidenses, alemanas y austríacas. En esa pinza quedaron aplastados los fabricantes privados nacionales, endeudados de yapa por bancos enfiestados en créditos de usura.

Dato curioso, los revólveres, pistolas, carabinas y escopetas argentinas tenían un mercado interno impresionante: la vieja revista Rico Tipo, ícono de los ’60, estaba llena de avisos para el comprador privado civil, generalmente de armas de calibres chicos (.22) y medios (.32 y .38 para revólveres, y .380 para pistolas). El pequebú argento compraba tanto para defensa como tiro y caza: lectores, estábamos enfierrados hasta las orejas.

La legislación de compra y registro lo permitía, y también las costumbres. No había centro de ciudad mediana o chica sin su armería, cerca de la plaza. Y sin embargo, debido a su cultura de laburo y su movilidad social ascendente, apoyada en un alto nivel educativo y de empleo bien pago, éste era el país con menos criminalidad violenta de las Tres Américas, después de Canadá. Chupate esa mandarina, EEUU.

Los calibres de guerra, como el 9 mm. el 11,25 en pistolas, y el 7,62 mm. en fusiles, o las armas de caza más potentes hasta los ’90 fueron asunto exclusivo de Fabricaciones Militares, o de importaciones de las armerías tilingas del microcentro porteño. Y lo buenas que eran las armas de FM. El que llame «fábrica ineficiente, como suelen serlo las estatales» a FM, todavía me tiene que probar que, si se trata de defender al país, está en ese nivel.

Bueno, no lo está. No es su objetivo. Es un objetivo del estado, no de un proveedor privado del estado. No veo al estado comentando que BERSA es ineficiente garantizando educación, o redes de agua. No es el objetivo de la firma.

Cuando el mercado interno fue destruido, Bonadimani se escapó de la pinza exportando. Cuando digo «destruido» significa que además de cerrar FM, los astilleros de la Armada y la Fábrica Militar de Aviones, Carlos Menem se cargó a 21 fabricantes locales de armas, algunos de ellos, históricos. En 1993 cuando entrevisté a Bonadimani, los pocos argentos con capacidad de compra, sin embargo, estaban muy pendientes de dos novedades «grossas» y recientes de Bonadimani: las Bersa Thunder, en calibres .380 y 9 mm, con peines bifilares de gran capacidad, más de 15 balas.

Eran una joya. Pero no una joya para lucir, sino para usar.

A saber: disparaban la munición que les pusieras, incluso la china que entonces era excepcionalmente mala, no encasquillaban casi nunca, aguantaban la mugre y el agua, se desarmaban en tres piezas sin uso de herramientas y se limpiaban y rearmaban en cinco minutos. Tenían aquellos sistemas de puntería con dos puntos blancos en el alza y otro en el guión, para usar de noche, y estaba hechas para tirar con la derecha, con la zurda o con un empuñe más moderno, como el Weaver, usando ambas manos.

La Thunder 9 mm. aguantaba más de 10.000 tiros sin ningún problema estructural. No lo leí, lo sé porque la tuve. Y de yapa, con su cañón de largo militar, agrupaba los corchos que daba miedo, y eso tirando a 20 metros. Respecto de la vieja FM belga, era el paso evolutivo siguiente. La resiliencia técnica y comercial de BERSA daba cierto orgullito Nac & Pop, raro en una época industrial y socialmente deprimente.

Bonadimani venía carburando nuevos calibres y modelos futuros, incluso de polímero, en calibres muy potentes (.40 y 11,25 mm). Curiosamente, se sabía o creía perseguido por sus demasiadas décadas de fabricar pistolas chiquitas de peine monofilar, calibres .22 y algunas .380. Sin embargo «Las Bersitas», como las llamaba Bonadimani casi con rencor, fueron siempre buenas en diseño, terminación y garantía.

Pero el hombre tenía bastante miedo de que esa imagen de avisador en Rico Tipo no lo dejara vender a las fuerzas de defensa o de seguridad argentinas, gente bigotuda y seria. Máxime, en aquel segundo carnaval de importaciones. Sin embargo, este diseñador metalúrgico ítalo-argentino ya estaba ubicando parte de su producción en policías de países asiáticos con los que Argentina no tenía relación comercial previa, y además… en EEUU.

Su marca, de puro emergente y sudaca, debía venderse a precios bajísimos en el renglón de los «Saturday Night Specials», armas en general deplorables. En plata, una Glock 9 mm. en EEUU costaba U$ 1200, una Taurus andaba por los U$ 700, y la Bersa Thunder en U$ 350 o 400, según la terminación empavonada o niquelada. Mi experiencia es que la Glock se rompe antes.

Pero tomándose su tiempo, Bonadimani logró establecer en decenas de otros países que su nivel de calidad era equivalente al del GRAN exportador sudaca de armas de puño: Taurus. Yo creo que es mejor, aunque admito que sufro de cierta argentinidad. Lo cierto es que desde fines de siglo el destino de la fábrica de Ramos Mejía, que opera desde 1956 en el mismo lugar pero vende al mundo, está bastante asegurado.

BERSA ahora es un exportador argentino probado en 36 países, y lo más difícil, en el propio. Pero además se adaptó bien al cholulismo del mercado interno yanqui: armas multicolores, con distintas terminaciones, hechas con rieles Piccatini para ponerles y sacarles todo tipo de accesorios de puntería o de reducción de ruido, y que no pase año o feria sin un lanzamiento de algo nuevo.

La nueva dirección de BERSA compró con fábrica y todo a BAR. Es uno de los muchos productores de derivados «pisteados» del viejo M-16 y de la carabina M-4 con fábrica en Georgia, EEUU. Los mentados fueron los rifles que desde fines de los ’60 impusieron en casi todo Occidente el calibre 5,56 mm. Hoy BERSA está importando el BAR desde EEUU hacia estos pagos. Sí, es una genialidad comercia. También es el mundo al revés para un ejército que produjo su propio armamento liviano y pesado, y también su munición, y con todo calidad buena y pareja, desde fines del siglo XIX hasta este milenio.

Pero la intención de BERSA es fabricar el BAR aquí. El precio de este fierro en EEUU, en sus distintos calibres y largos de cañón, anda entre los U$ 750 y U$ 900. Como no conozco las condiciones de compra de esa fábrica, ignoro si los papeles vienen con restricciones de diseñador original para exportaciones desde Argentina.

Queda planteada la duda.

De este modo paradójico, quizás el país vuelva a tener una fábrica local de armas largas portátiles militares. Los BAR tienen la ventaja de ser una plataforma básica única para dos calibres en disputa: el 5,56 mm., que debutó en Vietnam, y el viejo 7,62×51 mm. OTAN de posguerra. El primero permite que un infante lleve cargue 3 veces más tiros con el mismo peso que el segundo, sufra menos el célebre patadón de mula del FAL, agrupe mejor los tiros dentro de los 400 metros y logre una letalidad equivalente con cada impacto.

Pero la munición 7,62×51 mm., ignoro por qué, no desapareció en absoluto. Todavía es la más abundante en las armerías de centenares de bases de las fuerzas armadas de EEUU en el mundo. Aquí quedó «ad aeternum» desde 1989, fecha de arranque del segundo gran industricidio argentino del siglo XX.

Hoy, tras haberle impuesto a la OTAN dos calibres que no quería, primer el 7,62 y luego el 5,56 mm, EEUU estudia el negocio de emputecerles la vida por tercera vez a sus socios de alianza forzándolos a aceptar su última nueva maravilla, el calibre 6,8 mm., «por motivos de interoperabilidad». Como dijo Henry Kissinger, lo único peor que ser enemigo de EEUU es ser su aliado.

Con una plataforma única adaptable a casi cualquier calibre, como la del BAR, podemos adaptarnos a lo que nos ordenen los gauleiters que tanto visitan nuestro país. Por lo menos, no les estaremos comprando armas de rezago.

El entrevistado en la nota que sigue debajo considera que el 5,56 es el calibre más usado del mundo. Bueno, no, el 7,62×39 mm. del viejo AK-47 soviético tiene más huella geográfica: 50 países. No tiene el patadón excesivo del FAL y ese viejísimo fusil automático todavía es inmejorable en confiabilidad, sencillez de fabricación y de mantenimiento. Ha sido el más fabricado del siglo XX, figura en 4 banderas nacionales, y no parece nada destinado a desaparecer.

Esta apasionante discusión sobre calibres y sobre la supuesta ineficiencia del estado como garante de la defensa me hace recordar otra cosa: desde la destrucción comercial e industrial de FM, cuyas balas eran muy confiables, el Ejército empezó a vivir con munición para dos días de conflicto.

Hoy un día, y gracias.

Daniel E. Arias

ooooo

Bersa, que actualmente es la única fábrica de armas que queda en la Argentina, es sinónimo de pistolas en nuestro país, con una historia larga y rica, donde siempre se destacó la calidad de sus productos.

Desde 2020 la empresa encaró una gran modernización, no solo en los procesos de producción, sino también en los modelos y se abrió para ampliar el mercado, que principalmente se enfoca en la exportación, especialmente hacia Estados Unidos, mientras que avanza en el sector de defensa.

Actualmente Bersa, con sus más de 130 empleados, produce más de 70.000 pistolas al año en la Argentina, de las cuales el 80 % se destinan al mercado internacional, llegando a 36 países con sus pistolas, que son las únicas del mercado con garantía de por vida.

Un breve recorrido histórico

La empresa nació en 1958 de la mano de tres inmigrantes italianos, Benso Bonadimani, Ercoli Montini y Savino Caselli, quienes inicialmente fundaron la empresa Tecnofres como empresa metalmecánica, pero en 1959 lanzaron su primera pistola, el Modelo 60 .22LR, que comienza a fabricarse en serie al año siguiente. Tras lanzar el Modelo 62, el 1963 empiezan a producir escopetas y en 1964 la empresa cambia su nombre para adoptar el de Bersa, usando las primeras letras de los respectivos nombres de sus fundadores, a los que en 1966 se suma Luis Dondoli.

En 1973 lanzan la primera pistola en otro calibre fuera del .22, con el modelo Lusber 84 calibre 7.65 mm, realizando la primera exportación de pistolas a Italia y abriendo así el mercado internacional, el cual da otro paso de grandes proporciones cuando en 1979 hacen la primera exportación a Estados Unidos, el mercado de armas cortas más exigente del mundo. En 1978 suman el calibre .38 con la Modelo 97 SA, mientras que en 1985 amplían sus instalaciones a la fábrica actual, sumando en 1992 el modelo Thunder en 9 mm, el cual es incorporado en 1998 por la Policía Federal Argentina, seguido en 2004 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Otro paso fue el lanzamiento en 2002 de la Mini Thunder en calibre .45 y en 2010 producen sus primeras pistolas en polímero y con aguja lanzada, con la BP 9 CC, siguiendo las tendencias en el mercado mundial. En los años siguientes la empresa hizo una fuerte inversión en nuevos equipos, con centros de mecanizado y robots de pulido, además de incorporar el método MIM de inyección de metal. Además, en 2016 lanzaron la TPR 9 y en 2020 la TPR 380, mientras ahora se preparan para lanzar nuevas versiones de sus pistolas, tal como describe abajo su presidente, Manuel Pizarro, con quien dialogamos durante la visita que realizamos a la planta en la localidad de Ramos Mejía, en donde entrevistamos a

Pucará Defensa: ¿Cómo está Bersa hoy en Argentina y en El Mundo?

Manuel Pizarro: Bersa es una empresa que tiene 66 años. Fue fundada por tres inmigrantes italianos y en 1974 fue su primera exportación a Italia y en el año 1979 a Estados Unidos. No paró de exportar nunca. Hoy Bersa es prácticamente una empresa exportadora, el 80% de lo que hacemos se va afuera y nuestro principal mercado es el americano.

Tenemos como líneas de productos la línea chica que llamamos 22 380, más orientada al mercado civil, y los calibres más grande, 9, .40 o .45 para las fuerzas de seguridad. Además de Estados Unidos exportamos Polonia, Alemania, Italia, Filipinas, prácticamente toda América Latina, y tenemos ventas esporádicas a fuerzas de seguridad o fuerzas militares en todo el mundo, como vendimos al Ejército de Bangladesh. Bersa siempre se caracterizó por hacer solamente armas cortas, al principio hizo escopetas y carabinas para el mercado civil, pero se dejaron de hacer en los años 70.

En el año 2020 cambió el paquete accionario y se llevó adelante un plan de profesionalización de la empresa y de inversión. A fines de 2022 se adquirió una empresa en Estados Unidos que se dedicaba exclusivamente a fuerzas de seguridad con la plataforma AR-15 de fusiles y nos metimos mucho más en el mercado de seguridad y defensa. Hoy tenemos nuestra unidad de negocios que está orientada 100% a seguridad y defensa, la decisión estratégicas de desembarcar en Estados Unidos y empezar a producir ahí es porque para entrar en las fuerza de seguridad, tiene que ser fabricada allí.

Esta compañía sacó además su primera pistola, una 11,25 que es la 1911, pero ahora estamos ya trabajando en modelos de pistola nuevos. En el evento que vamos a hacer en Campo de Mayo vamos a lanzar una pistola de polímero de servicio grande, de 17 disparos, que se está produciendo acá, pero también se va a producir en Estados Unidos para entrar en el mercado de fuerza de seguridad. Sí veníamos vendiendo muchas como armas secundarias, que no tienen que ser nacionales. En Argentina prácticamente todas las fuerzas de seguridad usan pistolas nuestras y ahora estamos desembarcando con fusiles para las fuerzas de seguridad.

PD: ¿Están trayendo ya el AR-15 para Argentina?

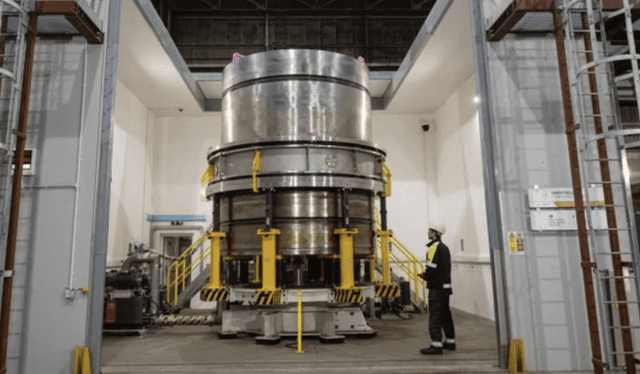

MP: Sí, lo estamos trayendo armado y estamos en un proyecto junto a Fabricaciones Militares para fabricarlos acá. Estamos hablando con el Ejército para que lo prueben, se saquen las dudas, vean sus necesidades y ver si les podemos proveer al Ejército de la plataforma AR-15.

PD: El Ejército Argentino hoy está planteando hacer un cambio de todos sus fusiles.

MP: Hoy están analizando varias alternativas, todavía está la discusión del calibre 5,56 mm o 7,62 es una discusión eterna, que depende con el actor que te juntas, incluso dentro del Ejército, defiende una plataforma o la otra. Pero nosotros lo que sugerimos es cambiar el sistema más que el calibre, una plataforma AR-15 o AR-10, que es lo mismo, el AR-10 es 7,62, pero la ventaja es que se capacitaría al personal sobre una plataforma independientemente del calibre, puede ser 5,56 o puede ser 7,62. El día de mañana eso te permite migrar a un 6,8, que es el que está probando el Ejército americano, pero la plataforma es la misma, el mantenimiento, la logística, el uso es el mismo. Eso es lo más importante para las fuerzas.

Estamos hablando con países vecinos también, en cuanto al fusil.

PD: Es interesante el cambio que se ve con el cambio del paquete accionario, un resurgimiento grande de Bersa.

MP: Lo que pasa históricamente con la mayoría de las empresas, la primera generación desarrolla la marca con un empuje barbaro, la segunda generación es más difícil que mantengan ese empuje, se empiezan a diluir y apagar de a poco, se corta la inversión y las ideas. Y es un mercado muy competitivo, son pocos actores, pero muy competitivo. Nosotros estamos presentes en las mayoría de las ferias del mundo con stands de Bersa, el Shot Show en Las Vegas todos los años hace más de 30 años, en Alemania, ferias dentro de Estados Unidos más de 18 por año, en LAAD y la COP en Brasil, hemos estado en ferias en Perú, ahora estamos analizando el año que viene ir a los Emiratos Árabes a una feria grande que hay, estamos con este plan de proyección mundial distinto, que podemos hacer porque hoy tenemos novedades y cosas que mostrar, productos más competitivos.

Este este año estamos sacando tres modelos nuevos, ya estamos trabajando con otros tres para el año que viene. Es una dinámica que le faltaba a Bersa que la del desarrollo de productos nuevos.

PD: ¿Cómo ha sido ese cambio en productos? Se ven muchos productos nuevos, trabajando con nuevas tecnologías y ¿qué podés contar de estos productos que lanzan este año y lo que se viene?

MP: Principalmente se pudo lograr esto por un cambio en los Recursos Humanos en la compañía, hoy tenemos un gerente de operaciones que viene en la industria automovilística, de Peugeot, con otra cabeza, con tecnificación, robotización, mucho trabajo en procesos, cambio del layout de la fábrica, mucho control de calidad. Todo eso te permite tener un área de desarrollo mucho más dinámica.

Acerca de los productos empezamos con toda la línea AR-15, este año trajimos a Argentina para el mercado civil en calibres chicos, de 9 mm. Estamos trayendo ahora en calibre 5,56 en diferentes versiones, full auto, ráfaga de 3 tiros, con supresores, que en Estados Unidos desarrollamos toda la línea para las Fuerzas Armadas.

Después lanzamos la línea 1911 que es más un capricho que siempre quise hacer, porque es un clásico. Inicialmente lanzamos una tradicional igual que una Colt original, es un arma que dentro de Estados Unidos sigue siendo la plataforma favorita. La trajimos a la Argentina y la verdad tuvimos un resultado que no esperábamos, pensamos que nos iba a costar más, primero porque es un producto costoso porque es “high end”, la hicimos con los mejores materiales y lo mejor que se podía conseguir en el mercado, acero 416 inox, cachas VZ Grips, que son la fábrica de cachas más importante de Estados Unidos, miras de tritio, alza Novak, le pusimos lo mejor, tiene un ajuste manual que es impresionante. Trajimos pistolas que pensamos que nos iban a durar hasta fin de año y se vendieron en 3 horas, así que ahora está llegando un segundo cargamento y en Estados Unidos tuvimos el mismo éxito. Tenemos pedidos para prácticamente todo el año que viene. Después acabamos de actualizar la línea BP Compacta, que es un arma de portación o arma secundaria, que se hizo una nueva generación con muchas mejoras, una de esas mejoras es que tenía capacidad para 8 tiros más 1 y las llevamos a un 13 más 1 cuando sea con un cargador bifilar, tiene un seguro en la cola del disparador y se mejoró bastante el sistema.

Y en la feria que tenemos el 9 y 10 de noviembre estamos lanzando la versión de polímero grande, de servicio. Es una pistola totalmente nueva, que venimos trabajando desde hace muchos años, que viene con mucho castigo, de pruebas porque está pensada principalmente para fuerzas de seguridad. La anunciamos el año pasado, la estábamos por largar y le mejoramos unas cosas, estamos ganando el ejercicio de desarrollo productivo que a Bersa le faltaba. Entonces, en ese aprendizaje es que tuvimos algunas idas y vueltas, porque queremos que sea un producto de muy alto nivel, con lo mejor que encontramos, una pistola muy confiable, con capacidad de 17 tiros más 1, seguro en la cola del disparador. Estamos haciendo una segunda versión que va a tener un seguro externo, que es algo que no todas las armas de aguja lanzada tienen y creemos que va a ayudar en la transición en las fuerzas de seguridad de Argentina, que están acostumbradas a la doble acción y el seguro externo.

Estamos trabajando en versiones nuevas, una 2011, en calibre 9 mm, de alta capacidad, 20 tiros con todos los gadgets y la tecnología de un arma moderna, con la forma de la 1911. Estamos con los fusiles que trajimos en 9 mm y ahora estamos en 5,56, que los queremos producir en Argentina y estamos a punto de empezar a producir una escopeta.

Lo que está buscando Bersa es ofrecer el combo a las fuerzas de seguridad, no solo el arma corta. La escopeta será calibre 12, bien orientada a fuerzas de seguridad, trombón semiautomática o un sistema dual.

Después tenemos la línea de armas no letales bajo marca Byrna, tenemos otra fábrica aparte en Argentina donde las estamos fabricando y los exportamos a Latinoamérica.

Byrna es una empresa que nació en Sudáfrica, fue adquirida por una empresa americana pública que cotiza en bolsa, nosotros les compramos lo que es Byrna Latinoamérica, pusimos una planta acá y desde acá estamos yendo toda Latinoamérica. Ya le hemos vendido a la Guardia Republicana en Uruguay, algunas fuerzas municipales en Brasil, en Argentina ya hemos tenido muy buenas experiencias en Córdoba, principalmente, que están terminando el año con una Byrna para cada oficial de policía, 18000 Byrnas van a tener. Pistolas y también armas largas con los mismos proyectiles, tienen una por patrullero.

En Argentina las vendimos a las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria la está usando en los aeropuertos, el Servicio Penitenciario Federal, Prefectura Naval, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires también la está usando en las calles.

PD: ¿Cómo es la aceptación? Porque fue un cambio para las fuerzas pasar a tener armamento no letal.

MP: Al principio les costó un poco, porque en la cabeza tenían la idea de arma eléctrica, pero, por ejemplo, en Córdoba, una vez que las empiezan a usar, enseguida se enamoran, desde el último oficial hasta el ministro, porque son todas buenas noticias. En Córdoba bajó el uso de armas de fuego. Cuando no le das otra herramienta al policía tiene que pasar de cero a cien sin filtro. Buscamos esta solución porque decíamos que no puede ser que en la Argentina pasen de no tener nada al arma de fuego. En el 90% de los casos se soluciona sin tener que usar un arma de fuego. Entonces nos pusimos a buscar, analizamos todas las alternativas y fue lo que más nos gustó.

Te cuento las ventajas que ven ellos y que vemos nosotros, aprendiendo del uso de la fuerza en Argentina, porque Byrna ya se usaba en muchísimas fuerzas de seguridad en el mundo, pero en Argentina tenemos otra idiosincrasia. Es distinto ver la Byrna aplicada en un país donde ya vienen usando armas eléctricas hace años que en Argentina que pasamos de nada. Entonces era una intriga. Y la verdad que en Córdoba están súper felices, porque no solo le permite al policía actuar en un montón de situaciones que antes no podía. Le permite defenderse y defender los recursos de la policía, pues muchas veces entraban en zonas carenciadas y los reciben a piedrazos, y ellos no podían hacer nada, no les quedaba otra que salir y esperar refuerzos. Hoy pueden entrar en esas situaciones, y no solo eso, sino que cambió el comportamiento de la gente, ya les dice “los de naranja” cuando lo ven llegar, y ya no genera conflicto, porque saben que tienen algo intermedio para actuar sin tener que recurrir al arma. Antes sabían que no podían actuar.

PD: ¿Usan tanto pistolas como armas largas?

MP: Las dos cosas, dependiendo de los operativos. Prácticamente todos los oficiales tienen una pistola y en los patrulleros tiene armas largas.

PD: ¿Qué ventajas da el arma larga? Además de la cantidad de munición.

MP: Tenés más precisión, el alcance es el mismo, te lo da el tipo de munición. Te da tener tres apoyos, tenés la posibilidad de tener una buena mira más precisión. Son armas muy precisas hasta 20 metros y esa es una de las principales características cuando la comparás con un arma eléctrica, que te obliga a acercarte a la persona, a 4 o hasta 6 metros como mucho. Si estás más lejos, te obliga a acercarte. Con nosotros es al revés, les decimos que ganen distancia, no necesitás acercarte y exponerte, porque si llega a fallar, todo puede fallar.

PD: Además de que es un solo tiro con arma eléctrica.

MP: Ni hablar, en algunos casos tenés dos, pero puede fallar también. Lo que pasa es que cuando falló ya no tenés tiempo. Tenés muchísimos más disparos, llevas dos cargadores, diferentes tipos de proyectiles: sólidos, con gas lacrimógeno, te permite ir escalando en el uso de la fuerza si se sigue acercando y te da la posibilidad de tener tiempo para sacar tu arma primaria si esa persona viene con un arma.

Con la experiencia que ya tenemos, luego del primer o segundo disparo enseguida desisten de la agresión. Y también pasa que, como todavía no se conoce mucho, ni siquiera saben con qué le están disparando. Muchas veces hemos visto vídeos de una persona gritando ‘no me maten, no me maten’, pensando que le estaban disparando con un arma de verdad, porque duele. Vos tenés un oficial enfrente, recibís un impacto, lo primero que pensás es ‘me dispararon’, entonces enseguida desisten de las agresiones.

Lo que vemos principalmente es que está cumpliendo una función disuasiva, qué es lo que siempre se busca.

PD: ¿En qué países ya han vendido?

MP: En Argentina, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, estamos en tratativas con Colombia, hemos vendido algunas para pruebas en Chile.

Había armas de este tipo, pero eran más bien hogareñas. Byrna lo que tiene patentado es un sistema donde la garrafa que proyecta el proyectil, que tiene CO2, se pincha con el primer disparo. Eso asegura que siempre que va a usarse el arma, tiene presión y sabes que contás con la potencia máxima. Las puedes tener meses sin mantenimiento porque sabes que va a estar en condiciones de uso. Y al no estar con presión, porque no está pinchada la garrafa, no sufre el sistema.

Esto permitió que sea masivo y está diseñada específicamente para las fuerzas de seguridad. Está hecha con un polímero ultra resistente, le hemos pasado con autos por encima, te permite sumergirla, sacarla, disparar y funciona.

La están usando 200 o 300 fuerzas distintas, dentro de Estados Unidos fuerzas importantes como el FBI, Homeland Security, la DEA. Después, en Hong Kong, Sudáfrica, Malasia, Francia, tuvo muy buena aceptación en el mundo. Es una tecnología relativamente nueva y otra característica es el costo no contra las eléctricas, que es muy inferior, estás hablando de cuatro o cinco a uno.

Eso te permite que en países o en regiones como la nuestra, donde se disponen de menos recursos es imposible tener una eléctrica, porque necesitas que sea masivo, que la tenga la mayor cantidad de policías posible, porque es el primer actor el que la necesita, no puede estar esperando a que llegue esa arma. Muchas veces lo que pasaba con las armas eléctricas es que se compraron 20 para toda una fuerza, nunca va a estar donde la necesites. La manera de operar con esto es como está haciendo Córdoba, que se hace masivo.

Ni hablar que el mantenimiento y el uso es distinto, se requiere otro entrenamiento que también es muy costoso, porque el funcionamiento es distinto.

PD: Claro, estas em cambio son muy parecidas al arma que está acostumbrado a usar.

MP: Se diseñó para que sea muy parecida, el seguro, el recorrido de la cola del disparador, la mira, es muy fácil migrar de una a otra.

PD: Yendo al mercado de defensa ¿Cómo lo ves en América Latina?

MP: Esto es algo novedoso, enfocarse en defensa, hoy tenemos un área específica de defensa. Creemos que esta pistola de polímero nueva es muy adecuada para que defensa y queremos vender el kit de pistolas y fusiles. Lo que nos está pasando en seguridad es que usan un fusile calibre 9 mm, lo adaptamos para que usen nuestros cargadores, así el operador puede llevar solamente un tipo de cargador. Viene con un cargador de 30 disparos que es compatible con la pistola, pero se le pueden poner los cargadores de 17 disparos en el fusil.

En cuanto a los fusiles de calibre más grande, nosotros empujamos hacia el 5,56, para mí es el calibre que se va a usar, por algo prácticamente todas las fuerzas de la OTAN lo usan.

Es un calibre que tiene mucho menos costos para producir el fusil y la munición.

PD: Y tenés la ventaja de poder llevar más cantidad de munición por el mismo peso.

MP: Si y al ser más barato el fusil te permite invertir más plata en la mira, porque uno puede tener un súper fusil, pero si no tiene una buena mira, porque cualquier calibre, tanto 7,62 como 5,56 tienen gran alcance, pero sin mira no se aprovecha. Entonces, algo que está apuntando hoy el mundo es invertir más en accesorios. Y te permite llevar más munición con el mismo peso y a menor costo, que se traduce en más entrenamiento, que falta en las Fuerzas Armadas.

Ante un escenario de bajo nivel de conflicto y altos costos el tema de las municiones pasa a ser secundario, se entrena poco y con esto uno podría entrenar a un costo mucho menor. 5,56 contra7,62, cuesta 40% menos.

En la Argentina no hay quien fabrique munición de 5,56, pero muy fácil migrar desde 7,62 a 5,56, es un kit de conversión en la máquina. Ni hablar que estratégicamente también te convendría porque la munición más usada del mundo es la 5,56, tanto en el mercado civil como en defensa y fuerzas de seguridad.

Yo le veo ventajas por todos lados y cuando me vienen con argumentos son rápidamente refutables.

PD: ¿El AR-15 que fabrican tiene modificaciones específicas de Bersa?

MP: Sí, es compatible 100%, pero tiene un montón de detalles nuestros y la ventaja que tenemos es que tenemos la posibilidad de hacerlos bajo requerimientos, porque es tan flexible la plataforma, con cañones largos, cortos, pesos, terminaciones, funcionalidades, calibres, porque incluso dentro de una fuerza, no todos tienen los mismos requerimientos.

Con esto tenemos la libertad de tener una plataforma con diferentes gadgets, como culata rebatible, fija, con cuerpo de polímero, de aluminio, culata fija de polímero como un M-16.

Generalmente en el mundo funciona así, Estados Unidos no sale a comprar un producto, pide un producto y las empresas se lo desarrollan bajo su requerimiento. Como fue la licitación de las pistolas, que llevó 3 años y medio y en el medio iba sufriendo cambios y las empresas tenían que adaptarse a los requerimientos del Ejército, que iba haciendo pruebas y planteando cambios.

Tenemos esa flexibilidad que es muy importante y esto sería darle una bocanada de aire a la industria de la defensa de Argentina, porque esto genera un desarrollo de proveedores de la industria defensa. Nosotros tenemos 150 a 160 proveedores que nos brindan piezas, partes, tratamientos.

Eso es fundamental, es distinto a salir de comprar un producto afuera o que te vendan un kit y lo armas, que es lo que generalmente pasa con este tipo de soluciones, hoy está pasando en Perú, que compran los kits y en la fábrica militar lo único que hacen es ensamblar, no es ningún desarrollo para el país.

En cambio, de esta manera, bajo especificaciones, tenés la flexibilidad de decir, ‘hoy quiero esto’ y mañana te diste cuenta de que necesitas cambiar algo y tienes esa flexibilidad, ‘lo probamos y ahora preferimos esto’.

PD: ¿Hoy la industria en Argentina tiene la capacidad para hacer los distintos componentes de fusiles?

MP: Totalmente, la Argentina tiene muy buena industria metalúrgica, porque tenemos una gran industria automotriz, lo que nos obliga a estar tecnificados y en la vanguardia en cuanto a tecnología. Nosotros conseguimos proveedores de muy buena calidad, competitivos a nivel mundial. Entonces ahí no habría ningún problema, mismo Fabricaciones Militares, por más que viene sin producir un tiempo, ves los recursos humanos que tiene y tienen muchas ganas, todavía tienen máquinas buenas, sería muy fácil empezar a producir en serio, permitiéndole al país exportar a la región, a un montón de países, porque no hay muchas fábricas de armas que sean buenas. Generalmente están las fábricas del Estado, que son fábricas grandes que producen poco y poco eficientes.

PD: Y hay una necesidad en la región de renovar sus fusiles en varios países.

MP: El fusil requiere una renovación cada varios años, no dura 70 años. Nos pasó a nosotros hace muchos años con las Browning, veníamos con una pistola liviana, con aleaciones de aluminio, mucha tecnología encima y venían con esa parte del sentimiento.

El AR-15 hoy es la plataforma más usada, porque es barata, porque es fácil de mantener, por la logística, por la cantidad de repuestos se consiguen en cualquier lado.

El principal problema de las fuerzas, tanto de seguridad como de defensa, es conseguir los repuestos. Estoy cansado de ver depósitos de armas llenos con armas que están fuera de uso por piezas que cuestan centavos, un perno o una aguja percutora.

PD: Contame de la exposición del 9 y 10 de noviembre.

MP: Esta es nuestra cuarta edición, en el medio nos estuvimos un impasse de un año por la pandemia. La primera fue en 2019 y viene creciendo mucho año a año. Este año va a ser el sábado y el domingo, ya tenemos confirmadas muchas autoridades, tanto nacionales como de la región y hay actores más fuertes que empiezan a tener interés. Este año, por ejemplo, va a poner un stand Airbus, Igarreta va a traer el Guaraní, va tomando otra forma.

Va a haber charlas interesantes, una charla del FBI, de las diferentes fuerzas sobre negociación y rehenes, va a estar Franco Serrano, que fue a competir en las olimpiadas, contando su experiencia en las olimpiadas.

Va a ser una gran feria, es una feria que nació siendo la feria de Bersa y Bersa ya pasó a ser un actor secundario, es una feria más de seguridad y defensa, con la posibilidad de que la gente pueda ver el TAM 2C, las últimas novedades en adquisiciones del Ejército y las diferentes fuerzas, la Policía Federal, la ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, de Córdoba, de Santa Fe.

Son dos días para ver novedades, para escuchar charlas de veteranos de Malvinas, se puede disparar, se va a poder probar todas nuestras armas, principalmente los lanzamientos, está el Museo de Armas de la Nación que te permite disparar con armas antiguas, acciones de long range que permiten disparar a larga distancia, diferentes clínicas de tiro, es un evento que va creciendo año a año, nos impresiona como va creciendo y el interés que genera.

Lo que lo que nos cuesta es poder llegar a todo el mundo e invitar a todos los que queremos, pero vemos que ya no hace tanta falta, sino que se fueron enterando y son ellos los interesados.

PD: ¿Es el sábado y domingo todo el día?

MP: Todo el día, de 8:30 h de la mañana a 17:30 h de la tarde, hay una grilla con diferentes charlas, clínicas, demostraciones de todo tipo, hasta el asalto aéreo con helicóptero. Va a estar la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con helicópteros y la Policía Federal con helicópteros en diferentes demostraciones de toma de rehenes y resolución de problemas, charlas de negociadores, la Escuadra Azul, bandas militares.

Es en el Polígono de Campo de Mayo.

Hay pocos eventos en el mundo donde puedas disparar y a su vez estar en el mismo lugar de la feria, nosotros vamos a un montón de ferias y generalmente los que tienen Range Day son unos días antes, que vas y podés probar las armas, pero en la feria no, acá estamos haciendo todo en un lugar.

PD: ¿La gente dónde puede comprar la entrada?

MP: En el sitio de Passline. Bersa con esto no lucra, cobramos lo mínimos indispensable para pagar todo, se pueden comprar las entradas en el link: www.passline.com/sitio/evento-bersa