Era la última oportunidad que tenía la defensa argentina para presentar los argumentos en contra del fallo de Loretta Preska, jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones a Burford Capital en el caso Petersen Energía y Eton Park Capital Management contra la República Argentina por la reestatización del 51% de YPF en 2012. Como parte de ese proceso, la magistrada también intimó al gobierno de Javier Milei a entregar las acciones del Estado en la petrolera que preside Horacio Marín para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Se preveía una jornada cuesta arriba para el equipo legal liderado por los subprocuradores Juan Stampalija y Julio Pablo Comadira, junto al equipo de abogados del buffet Sullivan & Cromwell encabezados por Robert Giuffra. Sin embargo, la lectura mayoritaria de aquellos que presenciaron la audiencia que transcurrió este miércoles al mediodía en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York coinciden en que el trámite de ayer salió mejor de lo esperado.

De mínima, el peor escenario para la Argentina, que ocurriría si los tres magistrados de la cámara —Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson— no mostraran interés en intervenir en el pleito y dictasen una sentencia rápida ratificando los duros términos del fallo Preska, parece estar descartado. Por el contrario, a contramano de lo que se preveía, el curso de la audiencia no pivoteó sobre de la defensa argentina, sino que se apoyó sobre la interpelación a los abogados de Burford.

Dos de los tres jueces —Chin y Robinson— interrogaron y repreguntaron durante buena parte de la audiencia a los abogados del hedge fund acerca de por qué el reclamo millonario contra la Argentina debía ser dirimido por la Justicia estadounidense y no en los tribunales locales, como sostienen desde hace años en la Procuración del Tesoro. En un intercambio con el letrado líder de Burford, el juez Chin incluso dejó entrever que “sentía que era un caso que no debió tratarse en EE.UU”, según indicaron a EconoJournal dos fuentes que presenciaron la audiencia en Nueva York. Está claro que ese comentario en sí mismo no significa nada y allegados a la defensa argentina aclararon que “no tiene sentido realizar interpretaciones telegrafiadas, aunque sí es cierto que los jueces mostraron incomodidad por la línea de acción que siguió Preska”.

Con todo, no será sencillo que la cámara revise una sentencia de primera instancia. Las estadísticas de la justicia norteamericana juegan en contra de la Argentina porque sólo un porcentaje minoritario de los expedientes que llegan a cámara son rectificados en segunda instancia. Pero aún así existen antecedentes a favor. De hecho, Cabranes fue el autor intelectual del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que en 2012 desestimó que el Banco Central (BCRA) fuese un álter ego del Estado argentino, como había interpretado el fallecido juez Thomas Griesa.

¿Cuál sería el mejor escenario para la Argentina?

Que la cámara neoyorquina dictamine que la Justicia de EE.UU. no es el fuero conveniente —basado en la teoría del «forum non conveniens«— para resolver el caso y envíe las actuaciones a tramitar a nuestro país, tal como parecieron deslizar ayer los magistrados Chin y Robinson. Pero no será fácil que eso suceda: debería existir un convencimiento pleno y un acuerdo de fondo entre los tres jueces para viabilizar un fallo de esas características. Si no existe ese consenso, es complejo que una solución tan disruptiva tenga lugar.

Si esa apuesta de máxima no vuela, la defensa argentina aspira a que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York corrija algunos aspectos centrales de la mecánica legal con lo que Preska impuso una sentencia astronómica —que a la fecha asciende a más de US$ 18.000 millones entre capital e intereses— contra la Argentina.

Si esa fuese su opción, los tres magistrados deberán embeberse primero de las múltiples leyes argentinas que inciden sobre el caso para definir si coinciden o no con la aplicación del marco jurídico argentino que realizó la jueza de primera instancia. En esa clave, deberán analizar unos cinco puntos a través de los cuales la defensa argentina impugna lo actuado por Preska.

En esa lista figuran, por ejemplo, la prelación de la Oferta Pública de Acciones (OPA) prevista por el estatuto de YPF por sobre un conjunto de leyes argentinas que avalan la reestatización de la compañía en los términos que se la llevó adelante y cuestiones laterales que derivan del derecho público argentino por las cuales la Argentina cuenta, desde la óptica de la Procuración del Tesoro, con un sistema integral y exclusivo para resolver reclamos relacionados con expropiaciones, incluso los impulsados por terceros como Burford Capital. “De hecho, el derecho privado argentino dispone un sistema integral para abordar las presuntas infracciones de los estatutos sociales”, indicó la Procuración a través de un comunicado.

Tipo de cambio

Un último aspecto neurálgico que deberán analizar los jueces de cámara, el único que deberá resolverse aplicando el derecho estadounidense, es el de la metodología técnica a través de la que Preska fijó la indemnización por daños y perjuicios en favor de Burford. El monto de US$ 16.100 millones surgió, en rigor, de una cifra establecida en pesos que, en última instancia, dependió del tipo de cambio que se utilizó para calcularla. Preska tomó la cotización del dólar vigente al 16 de abril de 2012, cuando se aprobó la reestatización de YPF, que era de 4,42 pesos.

La defensa argentina sostiene, en cambio, que según las normas procesales de Nueva York que aplican para determinar indemnizaciones en moneda extranjera (como en este caso es el peso), tendría que haberse usado la cotización de septiembre de 2023, cuando se publicó la sentencia definitiva de Preska. En esa fecha, la divisa oficial rondaba los 315 pesos. Si los jueces de cámara hicieran lugar al argumento de la Procuración, el monto en dólares de la sentencia se reduciría de US$ 16.100 millones a apenas unos 250 millones.

Es, a priori, una jugada ambiciosa de la defensa argentina, pero el trámite positivo de la audiencia de ayer no cierra la puerta de esa alternativa. En cualquier caso, para conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones habrá que esperar, cuanto menos, algunos meses. La mayoría de las fuentes consultadas por este medio ubica esa fecha en el segundo cuatrimestre de 2026.

Declaraciones

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, señaló en su cuenta de X (ex Twitter): «Es difícil conseguir que una cámara de apelaciones revoque la sentencia de primera instancia. Pero el tenor de las preguntas de 2 de los 3 jueces (Chin y Robinson) al abogado de los demandantes sugiere que Argentina tiene chances. No es poco».

Para la Procuración, el fallo de Preska deriva de “una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.

El máximo órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo informó que durante la audiencia, la defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal local; subrayó la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema de los Estados Unidos.

En la audiencia, que se pudo seguir en vivo por Youtube, la defensa resaltó: «El tribunal de distrito resolvió varias cuestiones que, según su criterio, constituían una nueva impresión bajo la ley argentina. Al dictar sentencia sumaria, dicho tribunal no ofreció alegatos orales, no cotejó la jurisprudencia argentina vinculante ni consideró precedentes directamente aplicables al caso. Este tribunal tiene la difícil tarea de actuar como tribunal de apelaciones argentino y, por supuesto, debe realizar una revisión de novo».

«La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”, agregó.

A su vez, la defensa planteó al presentar sus argumentos que “este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial de YPF de 1993. Los demandantes no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.

La postura del país señaló que los demandantes obtuvieron su participación accionaria con una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes. “Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales jurisdiccionales, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, expresó la representación del país.

Por el contrario, se resaltró que tras la expropiación, “los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después. La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino había llegado ni llegaría jamás”.

La defensa, finalmente, cuestionó que Burford Capital manifestó públicamente su intención de “poner arena en los engranajes del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global”.

Nicolás Gandini e Ignacio Ortiz

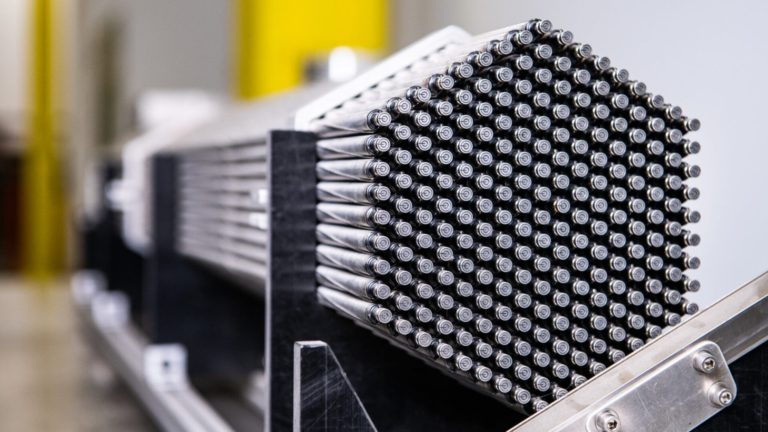

Natrium utilizará sodio fundido para enfriar su núcleo (azul). La sal fundida que circula desde (rojo) y hacia (naranja) el reactor disipará el calor. (TerraPower)

Natrium utilizará sodio fundido para enfriar su núcleo (azul). La sal fundida que circula desde (rojo) y hacia (naranja) el reactor disipará el calor. (TerraPower) Así va el avance del reactor Natrium. (TerraPower)

Así va el avance del reactor Natrium. (TerraPower)