Daniel E. Arias

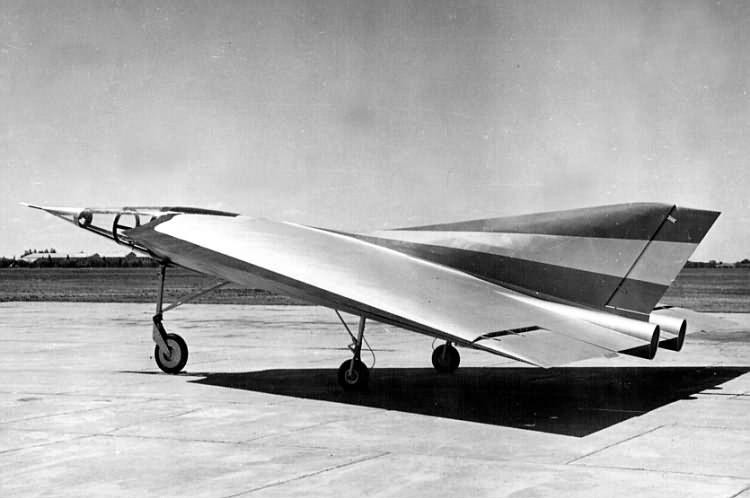

Éste es el Ia-37 tal como debió ser, en la visión de Reimar Horten: el piloto que viaje donde pueda y como pueda. Se trata de un modelo de planeo, sin turbina, y lo testeó Jorge Conan Doyle.

Éste es el Ia-37 tal como debió ser, en la visión de Reimar Horten: el piloto que viaje donde pueda y como pueda. Se trata de un modelo de planeo, sin turbina, y lo testeó Jorge Conan Doyle.

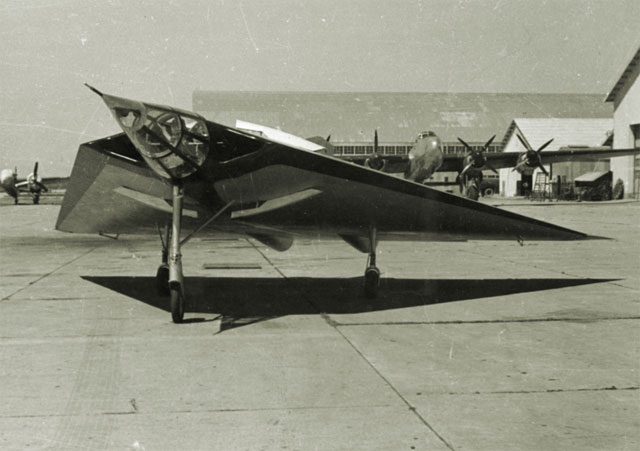

Para indignación de Reimar Horten y por imposición del comodoro Juan de San Martín, el siguiente prototipo de planeo del Ia-37, preparado para una única turbina Nene II, tenía una cabina de pilotaje normalita, indigna de un misil con alas.

El Ia-37 volaba tan sin esfuerzo que el piloto de pruebas Jorge Conan Doyle (sí, pariente del autor de Sherlock Holmes) se dio el lujo de ponerse a hacer acrobacia al estrenar el prototipo. El Institec respiraba gracias a esos mínimos de locura. De todos modos, San Martín se atrevió a sugerirle a Horten una cabina tipo burbuja, más convencional, en la que el piloto no tuviera que volar acostado con el mentón apoyado en una almohadilla.

Impertérrito y con muchas gangosas “egres” germánicas, Horten objetó que, acostado, el piloto sufría menos las fuerzas “g” positivas en salidas de picada y giros cerrados, y que el avión trompicado por una burbuja en su dorso sería menos aerodinámico. Se le contestó que para contrarrestar las “g” estaba la nueva ropa de vuelo que se infla y comprime piernas y vientre, para que el cerebro no se vacíe de sangre. Y también que sin visibilidad hacia popa, un piloto de caza era un muerto volador, por muy rápido que viajase.

Así las cosas, el profesor Reimar Horten le tuvo que encajar una cabina de lo más normalita a su aparato. El túnel de viento, la regla de cálculo y las pruebas en pleno apuntaban a que incluso con semejante joroba aerodinámica y una única turbina Nene II, el caza sería muy supersónico. Eso generaba otras preguntas: ¿se bancaría el duraluminio la fricción de aire a 2200 km/h? ¿No sería la hora del titanio? Con Horten suelto y a sus anchas, en el IAME veían que había vida más allá de Tank… pero era carísima.

Todavía no tenía nombre aquel nuevo aparato pese a las muchas tapas de revista en que había figurado: Perón debía estar fatigando su diccionario de araucano sin resultados fumables. Lo cierto es que por planificar interceptores para los ’70, el IAME estaba quemando fondos en parva cuando era hora de dejarse de tanto “prototipear” el Pulqui y escalarlo a preserie.

En la callada guerra de Horten contra Tank por capturar la cabeza y los bolsillos de San Martín, había intercurrencias disruptivas inevitables en una fábrica digna del Primer Mundo pero implantada en el Tercero. El todavía Ministro de Aeronáutica, brigadier general César Ojeda, se indignaba del despilfarro de comida que en Argentina se pudría en origen debido a los pésimos caminos que impedían sacar las cosechas: la de cítricos en Misiones y Corrientes, la de leche en Santa Fe, la de pesca en el litoral bonaerense del Atlántico… Toc, toc. Adelante. ¿Mi brigadier, este alemán don Reimar no tendrá algún avión capaz de operar desde pistas espantosas y transportar, digamos… eh… 6 toneladas de naranjas?

Lectores, llega el Ia-38 “Naranjero”. Horten, que ya conocía el mantra de “ni un tornillo importado” (absurdo en un país sin producción propia de aluminio), hizo un ala volante metálica gigantesca para sus tiempos, con 36º de flecha y sin fuselaje. En realidad sí tiene fuselaje, pero integrado al ala y con el mismo perfil y cuerda alares, de modo que ejerce empuje ascendente.

Para indignación de Reimar Horten y por imposición del comodoro Juan de San Martín, el siguiente prototipo de planeo del Ia-37, preparado para una única turbina Nene II, tenía una cabina de pilotaje normalita, indigna de un misil con alas.

El Ia-37 volaba tan sin esfuerzo que el piloto de pruebas Jorge Conan Doyle (sí, pariente del autor de Sherlock Holmes) se dio el lujo de ponerse a hacer acrobacia al estrenar el prototipo. El Institec respiraba gracias a esos mínimos de locura. De todos modos, San Martín se atrevió a sugerirle a Horten una cabina tipo burbuja, más convencional, en la que el piloto no tuviera que volar acostado con el mentón apoyado en una almohadilla.

Impertérrito y con muchas gangosas “egres” germánicas, Horten objetó que, acostado, el piloto sufría menos las fuerzas “g” positivas en salidas de picada y giros cerrados, y que el avión trompicado por una burbuja en su dorso sería menos aerodinámico. Se le contestó que para contrarrestar las “g” estaba la nueva ropa de vuelo que se infla y comprime piernas y vientre, para que el cerebro no se vacíe de sangre. Y también que sin visibilidad hacia popa, un piloto de caza era un muerto volador, por muy rápido que viajase.

Así las cosas, el profesor Reimar Horten le tuvo que encajar una cabina de lo más normalita a su aparato. El túnel de viento, la regla de cálculo y las pruebas en pleno apuntaban a que incluso con semejante joroba aerodinámica y una única turbina Nene II, el caza sería muy supersónico. Eso generaba otras preguntas: ¿se bancaría el duraluminio la fricción de aire a 2200 km/h? ¿No sería la hora del titanio? Con Horten suelto y a sus anchas, en el IAME veían que había vida más allá de Tank… pero era carísima.

Todavía no tenía nombre aquel nuevo aparato pese a las muchas tapas de revista en que había figurado: Perón debía estar fatigando su diccionario de araucano sin resultados fumables. Lo cierto es que por planificar interceptores para los ’70, el IAME estaba quemando fondos en parva cuando era hora de dejarse de tanto “prototipear” el Pulqui y escalarlo a preserie.

En la callada guerra de Horten contra Tank por capturar la cabeza y los bolsillos de San Martín, había intercurrencias disruptivas inevitables en una fábrica digna del Primer Mundo pero implantada en el Tercero. El todavía Ministro de Aeronáutica, brigadier general César Ojeda, se indignaba del despilfarro de comida que en Argentina se pudría en origen debido a los pésimos caminos que impedían sacar las cosechas: la de cítricos en Misiones y Corrientes, la de leche en Santa Fe, la de pesca en el litoral bonaerense del Atlántico… Toc, toc. Adelante. ¿Mi brigadier, este alemán don Reimar no tendrá algún avión capaz de operar desde pistas espantosas y transportar, digamos… eh… 6 toneladas de naranjas?

Lectores, llega el Ia-38 “Naranjero”. Horten, que ya conocía el mantra de “ni un tornillo importado” (absurdo en un país sin producción propia de aluminio), hizo un ala volante metálica gigantesca para sus tiempos, con 36º de flecha y sin fuselaje. En realidad sí tiene fuselaje, pero integrado al ala y con el mismo perfil y cuerda alares, de modo que ejerce empuje ascendente.

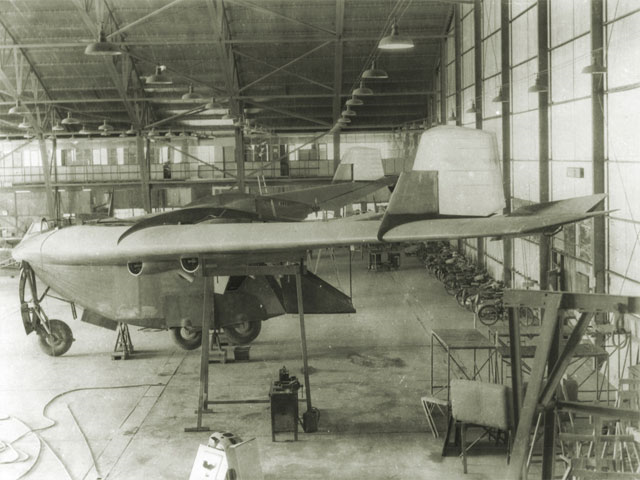

Aquí se ve al Ia-38 Naranjero volviendo al hangar donde se lo olvidará. El enorme avión medía 32 metros entre las puntas de ala, y sólo 14 de largo. De las hélices se ven sólo las puntas porque los motores están en posición “pusher”, soplando hacia atrás desde el borde de fuga alar, y no en el de ataque. Invisible a popa, hay una rampa de popa tipo «boca de cocodrilo», para carga y descarga «roll on-roll off». Y en la más pura tradición Horten… no hay empenaje.

Visto que el motor radial argentino “El Indio” tiraba sólo 650 HP, Horten al Naranjero le puso 4 de estos en posición “pusher”, soplando hacia atrás, prendidos al borde de fuga para no estorbar el flujo de aire sobre los gruesos bordes de ataque… y de pronto, ¡aleluya!, la Argentina tenía un transporte militar con la mitad de bodega que el Hércules, la misma rampa trasera tipo “boca de cocodrilo” para carga y descarga, y mucha más capacidad “todoterreno”. Con 4 motores pistoneros anémicos, despegaba en 450 metros: no quieran imaginarse este avión, lectores, con turbohélices modernas. Chupate esa mandarina (o naranja), Lockheed. Eso sí, los “Indios” en la zaga alar del Naranjero no refrigeraban bien, y a Herr Horten la superioridad le impuso 2 timones de deriva a su ala voladora, porque algo de control debía tener el piloto.

Aquí se ve al Ia-38 Naranjero volviendo al hangar donde se lo olvidará. El enorme avión medía 32 metros entre las puntas de ala, y sólo 14 de largo. De las hélices se ven sólo las puntas porque los motores están en posición “pusher”, soplando hacia atrás desde el borde de fuga alar, y no en el de ataque. Invisible a popa, hay una rampa de popa tipo «boca de cocodrilo», para carga y descarga «roll on-roll off». Y en la más pura tradición Horten… no hay empenaje.

Visto que el motor radial argentino “El Indio” tiraba sólo 650 HP, Horten al Naranjero le puso 4 de estos en posición “pusher”, soplando hacia atrás, prendidos al borde de fuga para no estorbar el flujo de aire sobre los gruesos bordes de ataque… y de pronto, ¡aleluya!, la Argentina tenía un transporte militar con la mitad de bodega que el Hércules, la misma rampa trasera tipo “boca de cocodrilo” para carga y descarga, y mucha más capacidad “todoterreno”. Con 4 motores pistoneros anémicos, despegaba en 450 metros: no quieran imaginarse este avión, lectores, con turbohélices modernas. Chupate esa mandarina (o naranja), Lockheed. Eso sí, los “Indios” en la zaga alar del Naranjero no refrigeraban bien, y a Herr Horten la superioridad le impuso 2 timones de deriva a su ala voladora, porque algo de control debía tener el piloto.

La idea de un motoplaneador de transporte como el Naranjero tenía antecedentes en la Luftwaffe: el Me 323 Gigant. Horten retradujo la idea en una de sus típicas alas voladoras.

Seguramente Ud. no había visto el Naranjero antes, y es porque se hizo un único prototipo. La valiente muchachada de 1955 encanó a la dirigencia aeronáutica anterior, ocultó el avión en un hangar sin preguntarse siquiera para qué servía, compró el Hércules y olvidó totalmente al Naranjero. Luego de un tiempo alguien le susurró en la oreja al presidente Arturo Frondizi sobre la existencia de aquel avión y lo fue a ver. Luego de deponer también a Frondizi, la valiente muchachada lo hizo chatarrear, por si alguien más se acordaba.

¿Cuánto le costó el Naranjero al Pulqui? Dicho por Burzaco, “primus inter pares” entre los aerohistoriadores argentinos, 40.000 horas de proyecto y 350.000 horas/hombre para la construcción del prototipo, sin contar los ensayos en vuelo (que fueron pocos). Sólo que Burzaco –y el propio Artopoulos- no asocian estos costos con la plata que la faltó para despegar al Pulqui. Sin embargo, ¿no es buena aritmética? Lo dicho: un fabricante sin fondos ilimitados que empieza un proyecto aeronáutico por un caza de superioridad aérea, no tiene resto para otros aviones. Al menos hasta que triunfa.

Se podría decir con sensatez que para la Argentina era mejor empezar desde abajo, como hizo EMBRAER en los años ’60, con un transporte biturbohélice chiquito y sin pretensiones como el Bandeirante, pero tan bueno y barato que ganó clientes en media Europa.

Hubo un momento mágico, un umbral, en que EMBRAER, ya exportadora conocida, se volvió un fabricante “world class”: cuando barrió a 7 competidores invencibles en la licitación de un caza biposto de entrenamiento primario para la Royal Air Force, nada menos, y vendió 180 Tucanos. Eso sucedió en 1985, a 30 años del Bandeirante. Los del palo aeronáutico sudamericano contuvimos la respiración. Eso no había sucedido jamás.

Desde ahí a volverse el 3er fabricante de jets de cabotaje del planeta más décadas de pocos errores y muchos aciertos por parte de la Fuerza Aérea Brasileña, y desde los ’90, de las administradoras de jubilaciones que compraron EMBRAER. Mucha privatización, pero la firma ya era «de bandera»: estaba prohibida para capitales extranjeros. Estos “funds” la administraron muy bien, haciendo alianzas ocasionales con fabricantes italianos o suecos para dar saltos técnicos.

La última, justamente, fue para coproducir el Gripen de la Saab, un caza liviano de superioridad aérea que puede medirse perfectamente contra el Lockheed F-16 o el Dassault Rafale o el BAE Tornado, sólo que a mucho mejor precio. El gobierno de Michel Temer este 2018 hizo lo impensable y le vendió EMBRAER a la Boeing. Ni nuestro Tío Heriberto se hubiera atrevido a tanto.

Nosotros, en cambio, tuvimos una fábrica de aviones que debutó en 1927 y se quedó haciendo la plancha hasta los ’40: construía pequeñas series de aparatos bajo licencia. Entonces, con la 2da Guerra ardiendo tras el horizonte, llegaron “los nacionalistas tecnológicos locos”, los brigadieres De la Colina y luego San Martín.

Apagada la 2da Guerra, cuando Perón, ya presidente, tuvo al alcance de sus “headhunters” a Kurt Tank, diseñador del mejor caza pistonero de toda la 2da Guerra, el Focke Wulf 190, lo puso de contrabando en una ambulancia desde Alemania a Copenhague, y se lo trajo desde allí en barco con pasaporte argentino trucho bajo el nombre de Pedro Matties. La OSS (precursora de la CIA) y el MI-6 todavía deben estar pestañeando. Y se trajo también, por distintas vías, a 62 expertos de diseño de la Focke Wulf y de otras empresas de aviación alemanas.

La idea de un motoplaneador de transporte como el Naranjero tenía antecedentes en la Luftwaffe: el Me 323 Gigant. Horten retradujo la idea en una de sus típicas alas voladoras.

Seguramente Ud. no había visto el Naranjero antes, y es porque se hizo un único prototipo. La valiente muchachada de 1955 encanó a la dirigencia aeronáutica anterior, ocultó el avión en un hangar sin preguntarse siquiera para qué servía, compró el Hércules y olvidó totalmente al Naranjero. Luego de un tiempo alguien le susurró en la oreja al presidente Arturo Frondizi sobre la existencia de aquel avión y lo fue a ver. Luego de deponer también a Frondizi, la valiente muchachada lo hizo chatarrear, por si alguien más se acordaba.

¿Cuánto le costó el Naranjero al Pulqui? Dicho por Burzaco, “primus inter pares” entre los aerohistoriadores argentinos, 40.000 horas de proyecto y 350.000 horas/hombre para la construcción del prototipo, sin contar los ensayos en vuelo (que fueron pocos). Sólo que Burzaco –y el propio Artopoulos- no asocian estos costos con la plata que la faltó para despegar al Pulqui. Sin embargo, ¿no es buena aritmética? Lo dicho: un fabricante sin fondos ilimitados que empieza un proyecto aeronáutico por un caza de superioridad aérea, no tiene resto para otros aviones. Al menos hasta que triunfa.

Se podría decir con sensatez que para la Argentina era mejor empezar desde abajo, como hizo EMBRAER en los años ’60, con un transporte biturbohélice chiquito y sin pretensiones como el Bandeirante, pero tan bueno y barato que ganó clientes en media Europa.

Hubo un momento mágico, un umbral, en que EMBRAER, ya exportadora conocida, se volvió un fabricante “world class”: cuando barrió a 7 competidores invencibles en la licitación de un caza biposto de entrenamiento primario para la Royal Air Force, nada menos, y vendió 180 Tucanos. Eso sucedió en 1985, a 30 años del Bandeirante. Los del palo aeronáutico sudamericano contuvimos la respiración. Eso no había sucedido jamás.

Desde ahí a volverse el 3er fabricante de jets de cabotaje del planeta más décadas de pocos errores y muchos aciertos por parte de la Fuerza Aérea Brasileña, y desde los ’90, de las administradoras de jubilaciones que compraron EMBRAER. Mucha privatización, pero la firma ya era «de bandera»: estaba prohibida para capitales extranjeros. Estos “funds” la administraron muy bien, haciendo alianzas ocasionales con fabricantes italianos o suecos para dar saltos técnicos.

La última, justamente, fue para coproducir el Gripen de la Saab, un caza liviano de superioridad aérea que puede medirse perfectamente contra el Lockheed F-16 o el Dassault Rafale o el BAE Tornado, sólo que a mucho mejor precio. El gobierno de Michel Temer este 2018 hizo lo impensable y le vendió EMBRAER a la Boeing. Ni nuestro Tío Heriberto se hubiera atrevido a tanto.

Nosotros, en cambio, tuvimos una fábrica de aviones que debutó en 1927 y se quedó haciendo la plancha hasta los ’40: construía pequeñas series de aparatos bajo licencia. Entonces, con la 2da Guerra ardiendo tras el horizonte, llegaron “los nacionalistas tecnológicos locos”, los brigadieres De la Colina y luego San Martín.

Apagada la 2da Guerra, cuando Perón, ya presidente, tuvo al alcance de sus “headhunters” a Kurt Tank, diseñador del mejor caza pistonero de toda la 2da Guerra, el Focke Wulf 190, lo puso de contrabando en una ambulancia desde Alemania a Copenhague, y se lo trajo desde allí en barco con pasaporte argentino trucho bajo el nombre de Pedro Matties. La OSS (precursora de la CIA) y el MI-6 todavía deben estar pestañeando. Y se trajo también, por distintas vías, a 62 expertos de diseño de la Focke Wulf y de otras empresas de aviación alemanas.

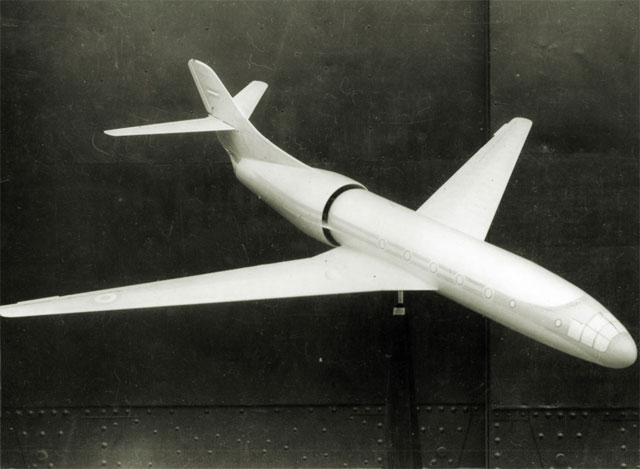

Otra “locura” de Tank: el Cóndor II para 36 pasajeros, con 5 reactores RR Nene II formando un anillo alrededor de la cola. Velocidad crucero estimada: 950 km/h. El Comet III inglés, su similar, arañaba los 700 km/h y tenía menos alcance. Quedó en maqueta de túnel de viento.

Y para ponerse a la par con los fabricantes anglosajones, Perón se propuso empezar la guerra por la victoria misma: un caza argentino multipropósito, que hoy llamaríamos “de superioridad aérea”. Sí, era una exageración. No hay aparato más caro o más difícil. Tampoco más prestigioso, si se trata de construir una fama y una marca. Fue como empezar la casa por el techo, pero eso no viola la física: sólo requiere de mucha arquitectura, decisión, fondos y buena meteorología.

La historia de EMBRAER, que creció desde debajo de un modo más deliberado y prudente, termina hace meses con un traidor vendiéndosela a la Boeing. ¿Conclusiones? ¿Debimos haber hecho como los brasileños?

Admitiendo que la ruta de ellos fue más sensata, lo único que saco en claro de nuestras tan distintas historias aeronáuticas es que separados, nos ganan. (Continúa)

Otra “locura” de Tank: el Cóndor II para 36 pasajeros, con 5 reactores RR Nene II formando un anillo alrededor de la cola. Velocidad crucero estimada: 950 km/h. El Comet III inglés, su similar, arañaba los 700 km/h y tenía menos alcance. Quedó en maqueta de túnel de viento.

Y para ponerse a la par con los fabricantes anglosajones, Perón se propuso empezar la guerra por la victoria misma: un caza argentino multipropósito, que hoy llamaríamos “de superioridad aérea”. Sí, era una exageración. No hay aparato más caro o más difícil. Tampoco más prestigioso, si se trata de construir una fama y una marca. Fue como empezar la casa por el techo, pero eso no viola la física: sólo requiere de mucha arquitectura, decisión, fondos y buena meteorología.

La historia de EMBRAER, que creció desde debajo de un modo más deliberado y prudente, termina hace meses con un traidor vendiéndosela a la Boeing. ¿Conclusiones? ¿Debimos haber hecho como los brasileños?

Admitiendo que la ruta de ellos fue más sensata, lo único que saco en claro de nuestras tan distintas historias aeronáuticas es que separados, nos ganan. (Continúa)

Daniel E. Arias

El Ia-38, uno de los demasiados proyectos excelentes que habría que haber liquidado a tiempo.

La lista de proyectos aeronáuticos a matar o al menos “frizar” era horriblemente sencilla: todos los del IAME, salvo el Pulqui y la fábrica de sus turbinas Rolls Royce. ¿Y por qué? Porque si fracasaba comercialmente el Pulqui y además caía Perón (en 1953, ya no era una imposibilidad), todos aquellos aviones maravillosos quedarían desamparados por una nueva nomenklatura genuflexa ante los EEUU, de la que el Tío Heriberto fue un exponente puro y duro. Y voy mostrando algunos de tales proyectos, para que nos entendamos.

El Ia-38, uno de los demasiados proyectos excelentes que habría que haber liquidado a tiempo.

La lista de proyectos aeronáuticos a matar o al menos “frizar” era horriblemente sencilla: todos los del IAME, salvo el Pulqui y la fábrica de sus turbinas Rolls Royce. ¿Y por qué? Porque si fracasaba comercialmente el Pulqui y además caía Perón (en 1953, ya no era una imposibilidad), todos aquellos aviones maravillosos quedarían desamparados por una nueva nomenklatura genuflexa ante los EEUU, de la que el Tío Heriberto fue un exponente puro y duro. Y voy mostrando algunos de tales proyectos, para que nos entendamos.

Ia-30 Ñáncú, caza de escolta de largo alcance de los bombarderos Lancaster y Lincoln con que Inglaterra nos pagó su deuda de guerra. Era casi transónico. Se lo sacrificó por el Pulqui.

Ia-30 Ñáncú, caza de escolta de largo alcance de los bombarderos Lancaster y Lincoln con que Inglaterra nos pagó su deuda de guerra. Era casi transónico. Se lo sacrificó por el Pulqui.

Ia-37, prototipo de planeo de un interceptor supersónico de Reimar Horten que no llegó a construirse. Alas delta con 60º de flecha, y cabina de pilotaje “prone”, con piloto acostado.

Tomemos el nítido bimotor Ia-30 Ñancú, diseño del marqués (sic) Cesare Pallavicino, vehemente genio de la Caproni italiana. El marqués tuvo la suerte de acceder a un par de codiciados motores Rolls Royce Merlin (los que ganaron la guerra aérea en Europa Occidental). Con esas dos plantas que sumaban 3600 HP y su aerodinámica perfecta, el aparato daba 780 km/h. en vuelo horizontal (record no superado por otros pistoneros a fecha de hoy). “Crucereando” a 550 km/h llegaba a 2700 km, y se le podía surtir armamento de todo tipo.

¿Podía existir un mejor caza escolta para los “nuevos” bombarderos Lancaster y Lincoln que nos acababa de dar la RAF? ¿O un mejor caza de ataque para reventar aeródromos o flotas invasoras por sorpresa y desde lejos? En 1947, no. En 1948, sí: el Pulqui de Tank, quien acababa de llegar a la Argentina.

Eso hizo que el Ñancú quedara en prototipo, aunque siguió volando hasta accidentarse en 1951. El brigadier Juan Ignacio de San Martín debe haber llorado cuando le bajó el pulgar y el marqués Pallavicino inventado maldiciones itálicas nuevas, ¿pero cuántas horas/hombre de pilotaje y mecánica le comió al Pulqui este límpido avión sólo con seguir volando? En el Institec y luego el IAME, ser lindo y veloz te volvía inmortal (y caro).

A veces (no siempre) los inmortales eran los pilotos de prueba. El capitán Carlos Bergaglio, piloto del Ñancú y célebre por su mala leche, tuvo que ser desenterrado a pala de la cabina tras ponerse el avión “de gorra”. Como cuenta Ricardo Burzaco, historiador aeronáutico:

«¡Al fin te moriste, hijo de puta!- celebró un suboficial, dando la primera palada.

¡Navarro, tiene 15 días de arresto!- gritó Bergaglio desde abajo del avión, obviamente vivo».

Como nada se moría del todo en el Institec y luego en el IAME, nadie le ponía paños fríos a la fiebre de Reimar Horten por las alas voladoras y a su odio por los fuselajes, empenajes y otras “ideas viejas”. Toda superficie aeronáutica debía generar empuje, ésa era su persuasión filosófica. Los fuselajes y empenajes sólo generan resistencia, fuera con ellos. Si Tank pensaba 10 años delante de los diseñadores del Atlántico Norte, Horten corría 40 años delante de Tank. Veía el futuro del futuro. (Uno se da cuenta por qué se enamoraron de ese proyecto…) (Continúa)

Ia-37, prototipo de planeo de un interceptor supersónico de Reimar Horten que no llegó a construirse. Alas delta con 60º de flecha, y cabina de pilotaje “prone”, con piloto acostado.

Tomemos el nítido bimotor Ia-30 Ñancú, diseño del marqués (sic) Cesare Pallavicino, vehemente genio de la Caproni italiana. El marqués tuvo la suerte de acceder a un par de codiciados motores Rolls Royce Merlin (los que ganaron la guerra aérea en Europa Occidental). Con esas dos plantas que sumaban 3600 HP y su aerodinámica perfecta, el aparato daba 780 km/h. en vuelo horizontal (record no superado por otros pistoneros a fecha de hoy). “Crucereando” a 550 km/h llegaba a 2700 km, y se le podía surtir armamento de todo tipo.

¿Podía existir un mejor caza escolta para los “nuevos” bombarderos Lancaster y Lincoln que nos acababa de dar la RAF? ¿O un mejor caza de ataque para reventar aeródromos o flotas invasoras por sorpresa y desde lejos? En 1947, no. En 1948, sí: el Pulqui de Tank, quien acababa de llegar a la Argentina.

Eso hizo que el Ñancú quedara en prototipo, aunque siguió volando hasta accidentarse en 1951. El brigadier Juan Ignacio de San Martín debe haber llorado cuando le bajó el pulgar y el marqués Pallavicino inventado maldiciones itálicas nuevas, ¿pero cuántas horas/hombre de pilotaje y mecánica le comió al Pulqui este límpido avión sólo con seguir volando? En el Institec y luego el IAME, ser lindo y veloz te volvía inmortal (y caro).

A veces (no siempre) los inmortales eran los pilotos de prueba. El capitán Carlos Bergaglio, piloto del Ñancú y célebre por su mala leche, tuvo que ser desenterrado a pala de la cabina tras ponerse el avión “de gorra”. Como cuenta Ricardo Burzaco, historiador aeronáutico:

«¡Al fin te moriste, hijo de puta!- celebró un suboficial, dando la primera palada.

¡Navarro, tiene 15 días de arresto!- gritó Bergaglio desde abajo del avión, obviamente vivo».

Como nada se moría del todo en el Institec y luego en el IAME, nadie le ponía paños fríos a la fiebre de Reimar Horten por las alas voladoras y a su odio por los fuselajes, empenajes y otras “ideas viejas”. Toda superficie aeronáutica debía generar empuje, ésa era su persuasión filosófica. Los fuselajes y empenajes sólo generan resistencia, fuera con ellos. Si Tank pensaba 10 años delante de los diseñadores del Atlántico Norte, Horten corría 40 años delante de Tank. Veía el futuro del futuro. (Uno se da cuenta por qué se enamoraron de ese proyecto…) (Continúa)

Daniel E. Arias