Los restaurantes piden declarar la emergencia y un congelamiento de tarifas

La crisis está pegando fuerte en el sector gastronómico y los empresarios alzan la voz para pedirle al Gobierno medidas paliativas.

Según datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías y Cafés (AHRCC), que reúne a las distintas cámaras empresarias del sector, hay cada vez más cierres de locales gastronómicos y casi ninguna apertura. Aseguran que con el desplome del consumo lo primero que ajusta la gente son las salidas a comer afuera.

La Cámara, por la caída de su rentabilidad y por la pérdida de fuentes de trabajo, se declara en estado de emergencia. Según sus autoridades, los aumentos sostenidos de las tarifas de gas y electricidad resultan, para muchos comerciantes, imposibles de pagar cuando cada vez tienen más mesas vacías. Por otra parte, la carga impositiva es otro de los puntos que reclaman sean revisados.

«De lo que recaudamos, el 40% se va en Ingresos Brutos, IVA, aportes jubilatorios y cargas sociales. Somos una de las actividades que más trabajo intensivo genera, y sin embargo no recibimos ninguna mano estatal», explica Camilo Suárez, titular de la AHRCC.

”Hay un doble discurso que ya no se sostiene. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad promociona a Buenos Aires como la capital iberoamericana de la gastronomía pero nos cierra los accesos a Puerto Madero y hace que los dueños de los locales no sepan qué hacer con los empleados. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional nos destroza con tarifas impagables y no atiende nuestros reclamos, pero asegura que cuida el empleo. En el medio, el consumo se desplomó: la gente ajusta primero por las salidas a comer afuera y los laburantes se llevan la vianda de su casa o caen en la comida por peso, de dudosa calidad. El resultado es que todos los días cierra un restaurante y hace rato que no abren nuevos”, agrega.

Los empresarios gastronómicos aseguran que vienen solicitando -sin éxito- que les permitan imputar aportes jubilatorios a cuenta del IVA. «Pero lo más urgente son las tarifas: hemos pedido muchas veces que se congelen, porque son exorbitantes, y ya anunciaron nuevos aumentos -enfatiza Suárez-. Un restaurante tiene las hornallas y las heladeras prendidas todo el tiempo. ¿Qué quieren que hagamos? No soportamos nuevas subas”.

El gobierno mantiene la apuesta por el petróleo y las energías renovables

La «marca país» de la Argentina, según lo que señala hasta un medio favorable al gobierno como La Nación, en este momento tiene más etiquetas de «riesgo país alto» y «moneda en picada» que de la seguridad jurídica y la previsibilidad pretendida. Pero el gobierno mantiene expectativas, y subsidios, en el rubro energético.

La crisis financiera enfrió la búsqueda de inversiones en varias industrias, pero la energética continúa a toda máquina. Así, se inauguraron dos parques solares en San Luis. La semana próxima, la formación de hidrocarburos Vaca Muerta será el foco de la discusión en un foro en Houston, Texas -la meca global del petróleo. Y en octubre se abrirán los pliegos del plan Renovar Miniren, dirigido a pequeños proyectos de generación eléctrica producida con recursos renovables.

El marketing de las inversiones en energía tiene dos términos claves: renovables y no convencionales. Las llamadas energías «limpias» se llevan el mayor anuncio de desembolsos por parte de compañías privadas en el último tiempo.

Ya hay 157 proyectos adjudicados en 21 provincias, 60 de ellos en construcción o en funcionamiento. En total, suman 2375,05 megavatios (MW) de potencia instalada por más de US$ 3.500 millones.

Hay un segundo hito bajo la etiqueta «renovables». El viernes pasado, el Gobierno puso en marcha un spin-off del RenovAr para pequeños proyectos: se trata del Miniren, que busca sumar 400 MW de producción de fuentes «verdes». Los pliegos se abrirán en octubre; en marzo de 2019 se presentarán las ofertas, en mayo será la adjudicación y en julio se firmarán los contratos. Se ofrecerán para la adjudicación 350 MW a iniciativas fotovoltaicas y eólicas, 10 MW para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 25 MW para biomasa, 10 MW para biogás y 5 MW para biogás de relleno sanitario.

- «En este año tenemos inversiones por casi US$14.000 millones. En energías renovables, tenemos 78 proyectos entre operación comercial y construcción, por 3000 MW, con una inversión privada de US$4400 millones«, afirma el secretario de Energía, Javier Iguacel.

Seguirán las tasas altísimas: hasta diciembre el Central fija 60 %

El Banco Central (BCRA) resolvió mantener sin cambios la tasa de interés de

referencia para la economía en el 60% nominal anual que fijara a fin de agosto y ratificó lo que había anticipado hace algunos días: no planea recortarla «al menos hasta el mes de diciembre».

La decisión la adoptó su Comité de Política Monetaria para «garantizar que

las condiciones monetarias mantengan su sesgo contractivo» y tras comprobar que los

indicadores que consulta para seguir el ritmo de la inflación le muestran «una nueva

aceleración para los meses de agosto y septiembre» impulsada por los aumentos de

tarifas, en el primer caso, y por el traslado a precios del salto del dólar en agosto, que en

ese mes se encareció más del 22%.

El BCRA reiteró su compromiso a seguir monitoreando el comportamiento de la

inflación en los próximos meses y su decisión de «introducir acciones correctivas, en

caso de considerarlas necesarias».

El mantenimiento de la tasa de referencia de la economía (desde hace dos mese definida

por la que le paga a los bancos por comprarle sus Letras de Liquidez -Leliq-) en el nivel

actual le pone presión a una cadena de pagos que ya operaba bajo stress desde hace

meses.

De hecho en los últimos días comenzó a notarse el derrame que la suba del 45 al 60%

dispuesta por el BCRA el 30 de agosto (en una reunión extraordinaria) comienza a tener

sobre el resto de las tasas.

En resumen: el Banco Central -el gobierno- están dispuestos a seguir con un nivel de tasas que hace imposible el financiamiento normal a las empresas, con tal de moderar la inflación. Ahora, los hechos han demostrado que la inflación sigue alta y se acelera. Aparentemente, hay otras causas, que no son afectadas por el nivel de tasas.

¿Hasta cuándo el dogmatismo teórico impedirá enfrentar esta realidad?

Las exportaciones de carne crecen 70% en volumen y 50% en facturación

Los frigoríficos argentinos parecen ser una de las pocas industrias que están logrando eludir la recesión que sacude a la mayoría de los sectores económicos de la Argentina.

Dos datos incluidos en el último informe distribuido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) son elocuentes.

El primero, que agosto marcó un año y medio de crecimiento ininterrumpido en la faena. El segundo, que las exportaciones siguen marcando un verdadero boom histórico, con un aumento del 70 por ciento en volumen y 50 por ciento en facturación.

En cuanto a la faena, Ciccra estima que la de agosto alcanzó las 1,13 millones de cabezas, lo que significa un 3,5 por ciento o 38.500 cabezas más que en igual mes de 2017.

Esto significa una producción total de 264 mil toneladas res con hueso, 6,3 por ciento por encima de un año atrás.

“Con estos guarismos, agosto fue el segundo mes del año con mayor nivel de actividad, al tiempo que se cumplió un año y medio de crecimiento ininterrumpido”, indicó Ciccra.

En el acumulado anual, los 371 establecimientos frigoríficos registrados en el país faenaron 8,87 millones de vacunos; es decir, 8,1 por ciento más que en los primeros ocho meses del año pasado. Así, la producción de carne bovina superó las dos millones de toneladas en ese lapso, 9,4 por ciento más que el volumen enero-agosto de 2017-

Descontando lo que se presume fue destinado al mercado interno, “las exportaciones de carne vacuna en los primeros ocho meses del año exhiben una recuperación de 70,3 por ciento”, siempre según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados.

Mercado Libre compró una startup cordobesa especializada en «machine learning»

El unicornio argentino «Mercado Libre» anunció la adquisición de Machinalis, una empresa cordobesa dedicada al desarrollo de software, que se especializa en machine learning, y que ya proveía servicios desde 2014.

Machinalis es una startup argentina fundada en 2009 por cuatro cordobeses, que creció desde en sus comienzos incubada en la FaMAF de la UNC de Córdoba, llegando al día de hoy a ser la empresa de mayor volumen en su segmento en Latinoamérica. Alcanzó además numerosos reconocimientos a su capacidad de innovación otorgados tanto por ONGs, centros de investigación y medios en todo el mundo. Se especializa en desarrollo, entrega y despliegue de soluciones intensivas en inteligencia artificial, con clientes nacionales e internacionales.

Daniel Rabinovich, CTO de MercadoLibre, explicó sobre la operación: «Machinalis está formada por un gran equipo que refleja nuestra cultura emprendedora. Estos 60 nuevos profesionales estarán dedicados al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial de nivel mundial, como nuestro complejo sistema de recomendaciones, personalización y prevención de fraude. Nos encontramos en un momento importante de expansión en la región, en un contexto desafiante, y el talento argentino es estratégico para la evolución del negocio».

Genneia invertirá US$ 950 millones para la generación de energía eólica

La empresa Genneia confirmó que planea desembolsar US$ 950 millones en proyectos eólicos capaces de generar 630 MW de energía limpia.

- Así lo anunciaron en el encuentro Argentina Wind Power, que se realizó la semana pasada en la Universidad Católica Argentina (UCA).

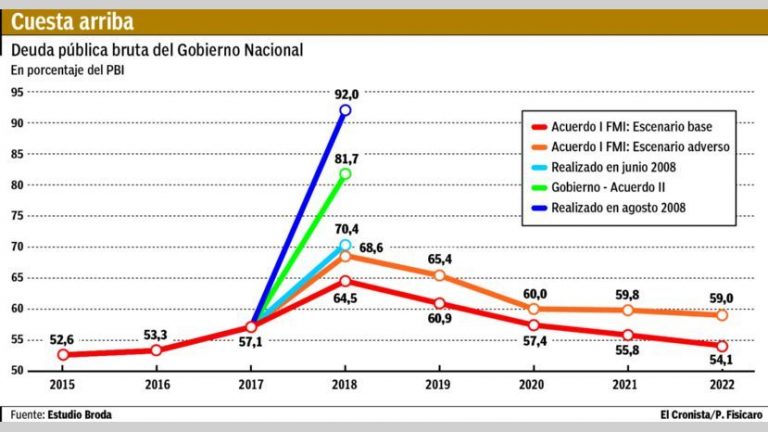

La deuda pública ya representa el 82% del PBI

Se estima que a fin de año, con un dólar estimado en $ 44, el total de la deuda pública puede llegar a 107,4% del producto. En la región, sólo Brasil supera a Argentina en la deuda con privados.

La deuda del Estado argentino se hace cada vez más pesada. Cuando se la mira como porcentaje del PBI, debido a la suba del dolar -ya que una elevada proporción de está nominada en moneda extranjera- el resultado es que a fines de agosto superó el 90% y que hoy oscila en torno al 80%. Un porcentaje que no tocaba desde 2005.

Este número surge de estimaciones privadas, de consultoras que se las proporcionaron al diario El Cronista (cercano a los sectores financieros y que era muy favorable a las políticas de Macri).

El último dato oficial de la Secretaría de Finanzas marcó que en el primer trimestre de 2018 la deuda sobre PBI era de 59,3%. Pero aún faltaban algunas emisiones y el desembolso del Fondo Monetario Internacional por u$s 15.000 millones.

Sin embargo, el factor que más incidió en este crecimiento fue el aumento del dólar: el último día hábil de marzo terminó en $ 20,44, casi la mitad del nivel en el que está ahora.

Esto es así porque el 67% del total está denominada en moneda extranjera, principalmente dólares. Eso genera una gran sensibilidad a los movimientos del tipo de cambio.

Desde la consultora Quantum, agregan que la nominalidad de la deuda en moneda extranjera implica que el pago de intereses también se mantendrá elevado. Y advierten que si bien llegar al déficit primario «cero» en 2019 ayudaría a estabilizar las necesidades fiscales, el pago de intereses, que representó 2% del PBI a fines de 2017 representaría casi 3% del PBI a fines de 2018 y 4% del PBI en 2019, con un tipo de cambio de $ 40.

La fiebre del litio en Argentina

La Pampa húmeda y, recientemente, Vaca Muerta, son mencionadas a menudo para indicar que la Argentina ha sido favorecida en la distribución de recursos naturales. Se omite que necesitan para ser explotadas de desarrollos tecnológicos e inversiones en infraestructura.

Últimamente aparece otro hallazgo, avisa Silvia Naishtat: el litio, que aquí brota de un lago de salmuera. Sólo hay otro parecido en el mundo y es el lago de Zhabuye en la lejana China. Pero hay que tener presente que para explotarlos también hacen falta esos mismos factores.

Igual, la Puna se ha convertido así en sinónimo de litio y ese mineral une, al menos en la Argentina, un amplio territorio que va desde Jujuy a Catamarca.

El litio se extrae en otros lugares del mundo de una roca, pero en la Puna emerge de la laguna y la distancia entre ambas procedencias se mide en miles de dólares. Es mucho más económico el que se encuentra en esta región y es lo que desató la fiebre del litio que se vive también en los vecinos Chile y Bolivia.

Argentina cuenta con ventaja ya que el litio es de alta concentración y con pocas impurezas. Eso es provocado por el ingreso de manantiales hidrotermales que agregan litio al salar y al reservorio de salmuera.

Este mineral no sólo sirve para las baterías de los celulares y de los autos eléctricos. Acaban de descubrir un nuevo uso y es el de las baterías gigantescas que sirven de resguardo para que ciudades como Santiago de Chile no se queden sin luz en tiempos de sequía o de precios de petróleo por las nubes. Chile lo está poniendo en práctica.

No todo es fácil, sin embargo. “El litio no es siempre un buen litio y viene muchas veces muy mezclado con otras sales”, dice Mario De Pablos, director de Neo Lithium a cargo del proyecto Tres Quebradas en Catamarca a 4.500 metros de altura para el que inversores canadienses aportaron US$ 70 millones y ya tienen listos otros US$ 500 millones para el inicio de la explotación. De Pablos asegura que se trata del sexto proyecto de mayor ley de litio a nivel mundial. La mina tiene recursos para 20 años.

En esa región de Catamarca, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, están instalando una planta piloto en el salar y un campamento que incluye laboratorios. Trazaron caminos y generan su propia energía. Y desarrollaron proveedores locales para el catering, transporte, el mantenimiento, la construcción y la enfermería. Lo más importante: obtuvieron el permiso ambiental. En parte, por la tecnología de evaporación solar del carbonato de litio. Al mineral lo trasladan a Fiambalá y de allí al puerto de Rosario a 460 kilómetros, para la exportación.

- En la Argentina , además de los inversores canadienses, hay otros jugadores en el negocio del litio como FMC de Estados Unidos, Sales de Jujuy y Soquimich de Chile.

- Se prevé que este año las exportaciones alcancen US$ 4.400 millones. El sector ocupa a 82 mil personas. Pero, como ya señalamos en AgendAR, y a pesar de algunos proyectos que todavía son sólo eso, en Argentina no se producen baterías de litio. El desarrollo tecnológico, los puestos de trabajo bien pagos y el valor agregado, quedan afuera.

En agosto un jubilado necesitó $ 21.127 para satisfacer sus necesidades básicas

Los datos de la economía confirman una vez más a los jubilados como las víctimas centrales de una crisis. El incremento de la canasta para su supervivencia y la merma en las jubilaciones mínimas son dos registros concluyentes de una amplia gama.

El 65% de las jubilaciones y pensiones están en el haber mínimo, son más de 4,5 millones de beneficiarios sobre un total de cerca de 6,9 millones de personas.

- En agosto un jubilado necesitó $21.127 para satisfacer sus necesidades básicas.

Las medidas que prepara Dante Sica para las PyMEs

El ministro de la Producción, Dante Sica, está ocupando el lugar de vocero del gobierno para dirigirse al sector de la producción y en especial a las pymes, en momentos en que la economía enfrenta un escenario recesivo, con altas tasas de interés que impiden que las empresas se financien.

Sin embargo, el protagonismo principal estará reservado a figuras más políticas. En los próximos días el Ejecutivo anunciará un decreto con facilidades para las pequeñas y medianas empresas, mientras el presidente Mauricio Macri encabezaría la próxima semana un acto con Elisa Carrió, que se propone como la nueva «embanderada» de ese sector.

En el plano práctico, el decreto que prepara la Casa Rosada amplía a 90 días el plazo para que las pymes abonen los derechos de exportación. Esta sería una medida para compensar que este sector cobra diferido las exportaciones a sus clientes.

Y ya a fines de junio, Sica junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, y de Trabajo, Jorge Triaca, anticiparon a los dirigentes de CAME que reglamentarán el artículo 10º de la ley 27.264 (la ley PyME) sancionada en 2016 para que los comercios ubicados en 125 ciudades de frontera tengan una rebaja anticipada de los aportes patronales, algo similar a la medida que adoptarán con el sector textil, de indumentaria y calzado, cuyo decreto aún está pendiente.

El Gobierno decidió también subsidiar a 1000 empresas que decidan realizar su primera venta al exterior con el programa «Exporta Simple», la plataforma lanzada en diciembre pasado para impulsar los envíos al mundo de menor volumen, de pequeñas y medianas empresas, así como de emprendedores.

Pese a la devaluación, el campo sigue liquidando sólo lo necesario

Queda claro que el campo negocia su materia prima cuando realmente necesita hacerlo. Ya sea para pagar gastos como vencimientos, salarios, insumos entre otros costos. Y en este punto la soja es el commodity que venderá más tarde. Ahora tiene un incentivo más para demorar: los $ 4 en la retención se terminan diluyendo con el tiempo.

También se demuestra que no importa el signo político de turno. No se apuraron a vender en la gestión anterior y tampoco lo hacen en la actualidad. Y es previsible: los granos mantienen su valor, y el dinero se devalúa o se gasta.

Al 29 de agosto, los datos publicados por la secretaria de Agroindustria muestran que se embarcaron 29,7 millones de toneladas de soja. Sobre una cosecha total de 37,8 millones, restan 8,1 millones por comercializar. Respecto del maíz ya se entregaron a la exportación 21 millones de toneladas lo que quiere decir que hay en el campo 22,3 millones por negociar de un campaña finalizada en 43,3 millones. A valores FOB lo que restan por llegar al Central suman u$s 6.700 millones.

Un trabajo de Pablo Adreani, director de la consultora GuruMarket destaca que con el aumento del tipo de cambio en agosto del 43%, considerando al mismo tiempo la baja en el precio de los commodities, el ingreso bruto de los productores mejoró en el equivalente de u$s 1.390 millones.

«Si le descontamos a este ingreso la perdida por baja del mercado de u$s 818 millones, en el análisis global el productor rural termina ganando el equivalente de u$s 572 millones», dice Adreani.

Es necesario apuntar que «el productor rural» es un promedio, y también en este caso una creación periodística. En la realidad, las pérdidas y las ganancias no se distribuyen por igual entre todos los que producen en el agro. Pero estos datos son necesarios para evaluar correctamente las expectativas del ingreso de divisas a la economía argentina.

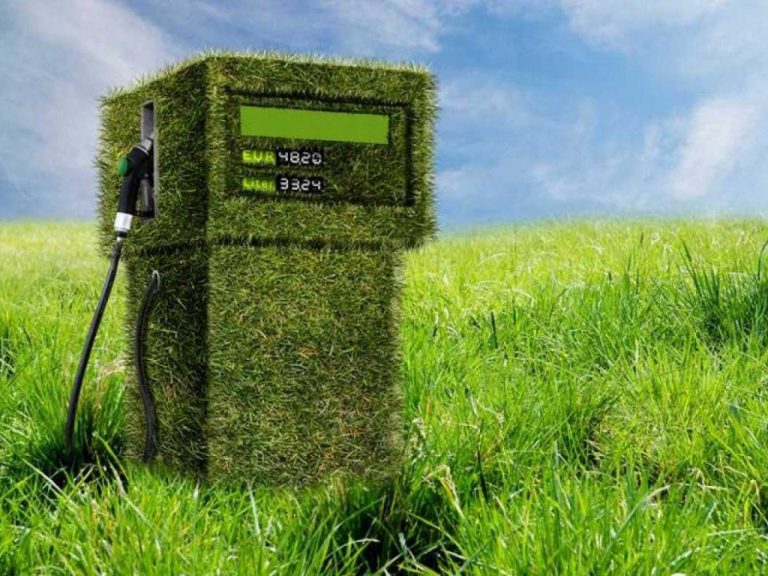

Por el aumento del biodiesel se viene otra suba del precio gasoil

La Secretaría de Energía autorizó hoy un aumento del 17,3% del precio del biodiesel que se mezcla con gasoil en surtidores. Mediante la resolución 3/2018 firmada por Javier Iguacel, el Ejecutivo elevó el importe de la tonelada de biodiesel hasta los $ 26.509 (hasta hoy costaba $ 22.589). Es la segunda suba consecutiva del biocombustible en menos de 10 días: el lunes 3 de septiembre ya había aumentado un 7 por ciento.

La decisión del Gobierno le mete más presión a los precios de las naftas y gasoil en las estaciones de servicio, que en lo que va del año incrementaron su valor en torno al 50 por ciento. El precio del biodiesel representa un 10% de la estructura de costos de refinación del gasoil.

Pronósticos sobre la recesión: para todos los gustos, y disgustos

Las consultoras Fundación Capital, Eco Go y Ecolatina prevén dos años consecutivos de recesión. Algo que no sucedía desde 2000 y 2001. ACM y Estudio Broda pronostican un estancamiento para el año próximo.

Los más optimistas son Ferreres & Asociados (-1,8% y 2,4% para 2018 y 2019 respectivamente) y Econométrica (-2,5% y 1,3%).

Si para los más pesimistas el ajuste fiscal y la caída del salario real deprimirán la actividad en 2018-2019, los más optimistas hacen hincapié en el efecto ‘rebote’. “La cosecha empujará la industria, crecerán los estímulos para la inversión y la construcción de la mano de costos más bajos en dólares”, explica Fausto Spotorno, de Ferreres & Asociados. “Además, la tasa de interés bajará”.

La recesión de 2018 será fuerte porque así ha sido la devaluación para corregir el déficit externo, explica Federico Furiase, economista de Eco Go. “Esto ha puesto en modo contractivo las políticas del Gobierno”. Pero aún cuando en Eco Go estiman un repunte desde inicios de 2019, la economía seguirá ubicándose en el promedio del año en un nivel por debajo del que se hallaba al comienzo de la crisis cambiaria. “Vemos una recuperación tímida”.

Según una estimación del Palacio de Hacienda que se filtró la semana pasada, el Gobierno esperaría una recesión de 2,4% este año.

Esta semana se conocerá la proyección oficial en los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2019. El ministro de la Producción, Dante Sica, dijo que la actual recesión “será más corta” que las anteriores. La de 2016 duró tres trimestres. La de 2014 prácticamente un año. La más breve fue la de 2012.

Por nuestra parte, en AgendAR no nos tentamos a jugar con los números. La experiencia de los pronósticos de las consultoras en años anteriores no hacen esperar aciertos notorios. Estamos convencidos que se sale de la recesión con políticas que defiendan y estimulen el mercado interno, y que se crece fomentando las exportaciones.

Ahora cruzan a comprar combustible en Argentina

Por más que en julio el gobierno de Tabaré Vázquez resolvió bajar en un 8% el precio de la nafta en estaciones de servicio linderas con la frontera argentina, la diferencia sigue siendo notoria y alienta a muchos ciudadanos uruguayos -fundamentalmente de Fray Bentos, Salto y Paysandú- a cruzar los puentes internacionales para llenar los tanques del lado argentino.

Esto ha ocasionado cuantiosas pérdidas a los dueños de estaciones de servicio uruguayas que, junto con sus intendencias y con asociaciones comerciales, están solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una rebaja aún mayor para contrarrestar esa tendencia.

La depreciación del peso argentino ante el uruguayo, ha llevado a que hoy un litro de nafta super en una estación de Entre Ríos cueste 0,56 centavos de dólares menos que en cualquiera del litoral uruguayo. Esto es así siempre y cuando el visitante venga a comprar el combustible en un radio de 20 kilómetros del puesto fronterizo, porque si no la diferencia es todavía más grande.

La Ley de Semillas y los productores argentinos

Hace 10 días la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados empezó a debatir un nuevo régimen para la producción y comercialización de semillas y creaciones fitogenéticas, en reemplazo de la ley 20.247. Un tema fundamental para nuestro país, que en la Capital pasa desapercibido.

Por eso en AgendAR informamos sobre las declaraciones de los dirigentes históricos de la Mesa de Enlace, y ahora reproducimos este artículo del Observatorio Rural Argentino:

Que sea Ley… y que sea con los Productores Argentinos

«La ley de semillas es un tema profundo, complejo y de vital importancia en nuestro país, ya que cereales y oleaginosas es el principal complejo exportador nacional, y se ubica en el podio de la producción mundial. La semilla resulta ser el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y la importancia de su legislación radica en su condición estratégica con alto impacto social, productivo, económico y político. Argentina produce anualmente, alrededor de 120 millones de toneladas por campaña, número que ni se imaginaba en los años ‘90 cuando la cosecha de maíz, trigo y soja, no alcanzaba los 50 millones de toneladas. Esto se logró gracias al avance científico y a la aplicación del paquete tecnológico, pero sobre todo a la audacia y valentía de los productores que apostaron a la ciencia y a la tecnología, dejando la comodidad de lo conocido y arriesgándose al porvenir. En ese momento en que nadie creía, los productores se arriesgaron y resultaron de fundamental importancia en la expansión de una semilla cuestionada e incluso prohibida en países vecinos. La bolsa blanca no fue un impedimento comercial ni legal, cuando Monsanto necesitaba difusión más que recaudación, legitimación más que legalidad. Es importante poner sobre la mesa este secreto a voces, porque fueron esos productores quienes apostaron por esa nueva forma de producción que combinaba siembra directa + soja RR + Round Up. En materia de avances científicos y tecnológicos la Argentina ha crecido mucho, no solo en biotecnología, también en Ag-tech (nanotecnología, robótica, Inteligencia Artificial). Se calcula que la exportación de servicios de conocimiento de nuestro país es de unos u$u 6500 millones anuales. Nuevamente los productores del sector agropecuario apuestan a la ciencia y al conocimiento, y desde AAPRESID lanzan el 1° Congreso Nacional de Agtech, promoviendo la inversión en conocimiento, las nuevas tecnologías y la sustentología. También, ha sido y es muy importante el Estado Nacional, que a través de las instituciones como el INTA, el INASE, el SENASA, el CONICET, las Universidades Nacionales, aportando a la investigación y la ciencia. Dejar de mencionar este aspecto resultaría incongruente. Es que el rol del gobierno es importante, sin dudas, en lo legislativo pero también en lo ejecutivo. La relevancia de la ejecución de políticas públicas y las diferentes gestiones que desde el gobierno se realizan fueron, son y serán fundamentales en materia agropecuaria. El rol del productor en los avances científicos, tanto en biotecnología como en tecnología, ha sido trascendental, una agricultura sin productores en el futuro quizás sea posible, pero ¿es lo que queremos como país? La pregunta es odiosa pero sincera, porque lo que legislemos en materia estratégica, como es la semilla, será determinante en la existencia y la participación futura de nuestros productores. Una Ley que declare de orden público y carácter estratégico la Ley de Semilla, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas; que mantenga UPOV 78’ (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y el derecho a uso propio; que mejore y fortalezca las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas; que reconozca e incluya al Semillero Multiplicador; que de un marco particular para los Agricultores Familiares y Campesinos; y que establezca el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla. Son temas centrales que debe contener y contemplar la nueva legislación. De la audacia y valentía, de la visión y convicción de quienes discutan y debatan en el congreso dependerá que sea Ley y que sea con los productores argentinos».Alberto Kornblihtt: «nos llevan a la muerte de la investigación experimental en Argentina»

Es uno de los científicos argentinos más destacados. Y no solo por sus investigaciones en el ámbito de la biología y la genética y sus reconocimientos académicos internacionales. Sino por su compromiso con debates que atraviesan a la sociedad.

- Alberto Kornblihtt dirige el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Conicet-UBA) y fue elegido por sus pares para integrar el directorio del Conicet.

El Gobierno espera que la recesión modere la suba de precios

Una nota de Santiago Dapelo publicada ayer en La Nación -enfocada en el papel que el periodista describe como decisivo del ministro Dante Sica en contener la inflación- muestra claramente que la barrera que -se espera- evitará una escalada sin límites de los precios es… la recesión. Este análisis es asumido por la mayoría de los economistas, pero no es frecuente que se exponga con franqueza en los medios masivos. Copiamos unos párrafos:

«El traspaso de la devaluación a los precios ya se inició, sobre todo en rubros como combustible y tarifas, y es probable que empeore en los próximas 50 días, según reconocen el Gobierno y especialistas privados.

Sin embargo, en la Casa Rosada entienden que la recesión en la que se encuentra la economía amortiguará el golpe y hará que el traslado a los precios de consumo masivo sea de menos de la mitad de la devaluación. Según la proyección oficial, la retracción económica de este año será de 2,4%, y por eso el Gobierno cree que no hay margen para que los precios suban según el tipo de cambio.

«Por los cambios macroeconómicos que estamos haciendo, vamos a un pass through [así se denomina el impacto en los precios por la suba del tipo de cambio] bastante inferior a la devaluación», afirma el ministro de Producción, Dante Sica.

De todos modos, el Gobierno trabaja para evitar mayores efectos. Por eso esta semana profundizó el programa Precios Cuidados. Pero no prevé más controles. Se relanzó el plan con más de 550 productos, con 127 alimentos y bebidas de la canasta básica, con vigencia hasta el 6 de enero.

En los próximos días, la Casa Rosada lanzará una campaña de difusión «muy fuerte» para dar a conocer los detalles del programa. Todas las miradas están puestas sobre lo que pueda hacer Sica, quien como uno de los ministros sobrevivientes del cambio de gabinete pasó en los últimos días a ocupar un lugar preponderante en la trinchera.

Cerca del ministro descartan opciones como el acuerdo de precios o el estilo «patotero» del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. «No creemos en una política de intervención de precios. Las formas de control las impone el mercado y la información para los consumidores», resumió Sica, quien cree fervientemente que el mercado es quien debe liderar el ordenamiento».

Es llamativo que el rechazo ideológico a un eventual acuerdo de precios sea tan fuerte que se vea preferible que el consumo, la producción y el empleo caigan. Porque eso es una recesión.

Como sea, esa es la situación actual de la economía argentina. Pero hay un escenario más sombrío todavía: que se prolongue indefinidamente. Eso se llama estanflación, estancamiento con inflación. Para salir de ella, son necesarias políticas activas; no alcanza con lo que Paul Krugman llama «el hada buena de la confianza».

El salario real estará en 2019 un 9% por debajo de 2015, según Ecolatina

Un cálculo de la consultora Ecolatina señala que el salario real formal en 2019 se ubicaría 9% por debajo del vigente en 2015. Este cálculo incluye una serie de incrementos en el segundo semestre del año próximo como consecuencia de una caída de la tasa de inflación. Pero en promedio, el salario real del sector formal de la economía sería 9% menor al de 2015. ¿Los motivos? “La ambiciosa meta de equilibrio fiscal recientemente anunciada para 2019 presionará la inflación vía recortes de subsidios económicos y contendrá los aumentos salariales de los trabajadores públicos. Asimismo, no prevemos mayor dinamismo de la demanda interna, lo que le pondrá un techo a la capacidad de recomposición salarial del sector privado”.

Según cálculos de la consultora, el salario real podría perder caer en promedio más de 12% interanual en el segundo semestre de este año. “Dado que dicha contracción del poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno, el Ejecutivo tiene incentivos para apoyar la reapertura de las paritarias”.

La UOCRA advierte: la construcción puede perder 100 mil puestos en el país

El último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) señaló que durante junio se registraron 420.740 puestos de trabajo en la construcción en el país. Un número que representa una caída del 1,2% con relación a mayo de este año y de 2,9% en la comparación interanual.

El trabajo también advierte que “la reducción mensual del empleo se verificó a lo largo de todo el territorio nacional, y que son 20 las jurisdicciones que dieron cuenta de un volumen de ocupación inferior al correspondiente a mayo último. La caída más significativa se verificó en la Provincia de Córdoba, distrito que explicó una merma de casi uno de cada cinco puestos de trabajo durante el mes bajo análisis”.

Desde la sede Córdoba de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, su secretario general, Néstor Chavarría, confirma que, desde hace unos meses, el sector entró en terreno de destrucción de empleo: “Venía repuntando basado sobre todo en la obra pública, pero hace seis, siete meses empezamos a estancarnos y hoy estamos perdiendo puestos.

En este contexto, Chavarría cree que la discusión por el Presupuesto será clave para monitorear que la construcción no tenga un achique muy pronunciado. Y afirmó que a nivel país se pueden perder 100 mil puestos de trabajo.

En su análisis, el dirigente gremial destaca que la construcción es un sector con mucha inercia para caer o levantarse.

La ley de «Compre Argentino», la industria y las exportaciones

Con la reglamentación publicada el miércoles en el Boletín Oficial, la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores que el Congreso aprobó en abril entró en vigencia.

Con ese motivo, Sergio Drucaroff, subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores en el Ministerio de Producción, hizo pública la siguente nota, planteando que el objetivo es fortalecer nuestra industria para exportar más:

«¿El Compre Argentino es otra manera de encerrarnos? Al contrario, nos va a ayudar a exportar más valor agregado. Un ejemplo: para las licitaciones de energías renovables establecimos incentivos fiscales para la integración de componentes locales como torres eólicas y componentes de la góndola.

- La ronda 1 del Plan RenovAR tuvo una integración promedio de 11%, mientras que la ronda 2 fue del 37 %