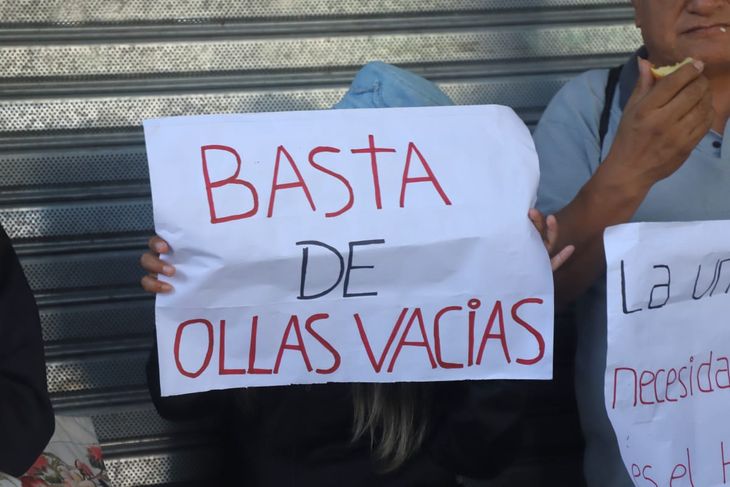

La asunción de Javier Milei como presidente de la República Argentina, abrió una serie de incógnitas sobre la evolución de un proceso político nacional que los analistas de todo el mundo catalogan como un “experimento”.

Si bien desde un punto de vista cercano al hecho se puede afirmar que más que “experimento” de puesta en práctica de alguna teoría racional, lo que se ve es una falta de ideas que den cuanta la complejidad de los social, lo político y lo técnico real. Con una idea mágica de que todo se soluciona con el comodín de una apertura que elimine las regulaciones existentes para facilitar la acción de los actores económicos locales y mundiales. Lo cierto es que existen áreas tales como Defensa y FFAA que no puede ser pensadas desde las ideas expuestas por el actual presidente, desde el vamos no son áreas en las que “el mercado” con su intervención pueda “ordenar”, ni aun en los de ideas más abstractas.

Podemos plantear dos niveles ordenadores. El estratégico geopolítico. Y el micro para el consumo interno y/o la administración concreta del aparato de defensa existente. El segundo en lo fundamental depende del primero. O sea, depende en su desarrollo de las ideas geopolíticas, alineamiento, doctrinas de defensa y de RRII que se impongan

En nivel de políticas de defensa podemos ver que para el grupo “La libertad avanza” en su variante “anarco-libertaria” no hay una idea previa al respecto. Aunque podríamos pensar que el grupo aglutinado en torno a Victoria Villarroel podría tener una idea, esta percepción es errónea o al menos no da cuenta de la realidad. Más bien las ideas públicas de este grupo se basan en una reivindicación rencorosa del pasado, específicamente de la última dictadura neoliberal y cierto revanchismo contra la política de DDHH y de género, especialmente en su variante kirchnerista. Si bien algunos de estos aspectos tienen un cierto consenso social (en base al hartazgo de la sobreactuación de las “minorías”), y esto en el mundo militar es mayor aún. Lo cierto es que, más bien en un sentido estricto, la idea de Villaroel esta más anclada en la idea de FFAA “como baluarte occidental y cristiano”, consigna conservadora que tiene como sustento la idea de un orden social jerárquico más que cuestiones de defensa nacional. Como también una perspectiva occidental noratlántica con cierta anacrónica reminiscencia de la guerra fría. Eso no es una política de defensa. Se deberá ver en el futuro, en la práctica, si algunos opacos postulados de la vicepresidenta significan algo, para intentar dilucidar si representa algo más que políticas laterales; ya que ciertamente no es su sector (si es que existe) el que se hizo cargo del ministerio.

Por otro lado, está el espacio que con gran fuerza se sumó al triunfo libertario, ocupando amplios espacios en el funcionariado. El sector del PRO y la UCR. De los últimos sale el ministro actual. De aquí se puede pensar en su trayectoria histórica reciente, cuál fue su política de defensa y su política militar.

Sin embargo, creemos que la política de defensa la debemos deducir de la política de RRII. O sea, la política de defensa será un apéndice de la política que ya se expresa en el ministerio de RREE. Y en segundo término (en el sentido amplio de la defensa) será una política ajustada a los negocios posibles dentro del orden económico pensado. No realizar políticas productivas desde el estado. O sea, el estado bajo este personal político no impulsará ni tibiamente desarrollos científico técnicos relacionados con la defensa. Acorde a su consigna y caballito de batalla, de retrotraer a Argentina a fines del siglo XIX. Aunque queden inercias en los científicos, ingenieros y personal militar relacionado con la investigación y desarrollo, o producción.

A nivel micro (¿Qué harán los militares? ¿para que se les usará?) en este sentido pareciera claro que se ajustará (o intentará ajustar) sus funciones a la doctrina de las “nuevas amenazas”. Por el discurso de los ministros, especialmente Patricia Bullrich de Seguridad, se planteará el uso de los militares contra la delincuencia en una interpretación muy básica de la idea norteamericana. Lo que vemos difícil que se concrete. Por dos razones. La dimensión: por ahora el delito no tiene la envergadura que alcanzó en Brasil, por ejemplo, que implicó que durante el mandato de Lula se destinara las FFAA a recuperar las Favelas. O el caso actual de Ecuador (y muchos otros regionales). En Argentina el delito puede ser un cáncer social, pero sigue siendo de nivel policial. Además de que existen en nuestro país dos fuerzas paramilitares con enorme presupuesto y personal, como la Gendarmería y la Prefectura, que cumplen misiones de seguridad interior que en la mayoría de los países del mundo cumplen las FFAA.

Paralelamente, pero más determinante para el nuevo gobierno, se verán las ideas y planes que desde el comando sur se sugieran para nuestras FFAA. De ellas podemos indagar en los planteos de la general Laura Richardson que, en una actividad proselitista muy publicitada, recorre sistemáticamente nuestro continente dando lineamientos para la defensa y seguridad regionales.

Mencionemos algunos hechos macro de política exterior para entender la orientación que se puede dar a la defensa en caso de que esta tenga algo que implicarse el respecto (puede ser ejercicios, formación, doctrina). El primero más importante y que dejará un daño de largo plazo es el portazo dado a los BRICS. Hecho innecesario, ya que ese grupo no limita otras relaciones, y el haber negado a incorporarse dejará una marca indeleble en las potencias y países medios de ese foro, como en otros (inclusive adversarios, ya que la seriedad y estabilidad de la política exterior es un valor) que hayan observado este hecho. Segundo, la relación con Ucrania. País al que Argentina nada le puede aportar en realidad. Que está en un camino de derrota inevitable, y que ya las potencias occidentales que sustentaron la guerra hoy asumen perdida. El gobierno le donó a Ucrania dos helicópteros rusos que estaban destinados a la campaña antártica (aunque no está de más recordar que estaba fuera de servicio, por limitaciones del gobierno anterior). Invito al presidente ucraniano Zelensky (hoy casi un paria) que fue uno de los muy pocos lideres que se acercaron a la asunción de nuestro muy poco amigable personaje. Tercero, dio un discurso desubicado en el foro de Davos, lo que no es muy importante para lo que queremos señalar (además de acusar de socialistas y totalitarios casi a todos los regímenes políticos del mundo); pero sí es importante que se reunió con el británico Cameron que salió de la reunión con ideas de convivencia de intereses y animado por la voluntad del Milei de avanzar en las relaciones bilaterales. O sea, en el sentido británico: colaborar con la ocupación de Malvinas y Antártida.

Discurso principal: Nuevas amenazas, reforma de las leyes. Cuál es la “hipótesis de conflicto” mencionada

La línea que el Comando Sur viene activamente trabajando en América latina, hace tiempo, es la línea que publicita mediáticamente la general Richardson en forma sistemática, (como en enviado del departamento de estado Sullivan y otros visitantes). Señalan que la doctrina debe incorporar las categorías de “Crimen transnacional organizado”, a las conocidas de terrorismo; o las de las migraciones masivas, incluidas en algunos casos en la idea de “guerra híbrida”; como así también la defensa de “nuestros recursos”. Que debe prevenirse contra la presencia rusa (en Cuba, Nicaragua o Venezuela, como el apoyo al autoritarismo que Rusia fomenta); y China en general, por su presencia económico en toda la región.

Para argentina el caso de la pesca, las inversiones en infraestructura y recursos estratégicos; que deben ser mantenidos dentro de la órbita hemisférica de los EEUU, eso es lo que “defensa de nuestros recursos” implica, una continuidad con la “Doctrina Monroe”. La base espacial China en Neuquén (aun Milei no ha dicho o hecho nada al respecto). La profundización de participación de las FFAA en ejercicios comunes hemisféricos. Y la colaboración con EEUU en cuestiones de seguridad interior y justicia a través de diversos organismos como la Guardia Costera, la DEA, las guardias nacionales, etc. Debemos señalar que la presencia China es muy grande, pero también española, taiwanesa, inglesa, surcoreana, entre otras y que pescan desde Malvinas. Nuestro país pierde entre 500 y 1000 millones. El gobierno actual ha decidido eliminar las regulaciones que permiten al estado argentino controlar lo que pasa hasta la milla 200, y con liberar en forma total la ya poco planificada industria de la pesca.

Es de destacar que con el tema pesca los EEUU vienen presionando para combatir la presencia China en el Atlántico sur. Sus analistas militares hablan de hecho de las flotas civiles chinas como una “milicia” que avanza en la ocupación de mares. Los EEUU ya desde el 2021, buques de esa fuerza fueron enviados a nuestras aguas territoriales, en el marco de las declaraciones del comando sur que mencionamos. Teniendo en cuenta que Argentina está dotando a su armada con buques de fabricación francesa de características propias de patrulleros: más que para amenazar a flotas militares extranjeras (como la británica) parecen muy eficaces en el control de pesca y otras intromisiones. Creemos que el gobierno actual avanzará en estas líneas, sobreactuándolas y propagandizándolas, eliminando cualquier otra línea lateral o complementaria o alternativa de discusión. Aunque desde la perspectiva “anarco-libertaria” el Atlántico sur debería ser una anarquía de flotas pesqueras que hagan lo que quieran, y eso no parece la opción de los EEUU, que requiere hostigar a los chinos.

La dotación de aviones para la Fuerza Aérea argentina.

Según muchos camaradas de las FFAA, el brigadier Isaac (jefe hasta hoy de la Fuerza aérea, y ahora del EMC) “se siente un ciudadano de EEUU”, está muy cercanos en un sentido no solo ideológico, sino de que son la elite educada y adscripta a los EEUU, superior al resto porque se educaron en el país del norte. Como señalaba un viejo coronel nacionalista a este autor: los norteamericanos cuando vas a sus escuelas, te pueden enseñar cosas interesantes o no, pero lo que les importa es que te “venden” es su modo de vida, te hacen uno de ellos en el sentido más profundo (o al menos eso es lo que buscan).

Veamos el tema de la nueva dotación de aviones para la FA, tema que ha cobrado cierta notoriedad pública. Es evidente que pasar de poseer A4, que son “prehistóricos”, a cualquier tipo de F16 es el salto del fusil de avancarga al de retrocarga. Teniendo en cuenta que la realidad es que hoy argentina no tiene una fuerza aérea de combate y solo vuelan unas pocas decenas de Pucará y Pampas. Pero es de destacar que los F16 que EEUU autorizo a adquirir (y que convenció a Inglaterra de que acepte) son Bock 10 y Blok 15 las versiones más antiguas de la década del 80 de los F16 (hoy están por el block 70), pero con la última actualización “tape 6.5” de hace una década. Y EEUU se compromete a que se puedan dotar de armamento moderno, cosa que habrá que comprobar (la experiencia de los Super Etendart comprados a Francia en la era Macri es un muy mal precedente, además de casi obsoletos nunca pudieron despegar por veto ingles a uno de sus componentes: los asientos eyectables). Los F16 son de segunda mano y actualizados por los dinamarqueses, que quieren deshacerse de ellos para equiparse de mejores aviones a tono con la guerra moderna (experiencia guerra de Ucrania). Argentina pagará 339 millones de dólares por unas 28 aeronaves (EEUU autorizo la venta de más de 30, serán menos, algunas solo van para el desguace como repuestos, y la FA no dispone de capacidad de mantener operativos todos a la vez) cuya vida útil será más corta de lo normal. Es de destacar además que estos F16 no pueden competir con la de Chile ni por lejos, y ni hablemos con la aviación brasileña. Pero tampoco con los posibles aviones que Inglaterra despliegue en Malvinas. Aunque si por primera vez en décadas habrá aviones de una generación más reciente para cubrir todo el territorio con aviones supersónicos, y en última instancia la calidad humana siempre hace diferencia como se vio en Malvinas. Pero en Malvinas perdimos y en el aire aire, ni teníamos oportunidad con los A4.

Es interesante la opción descartada de Los JF-17 THUNDER Blok 3 fabricados en China y Paquistán. Se ofician nuevos, en tres lotes progresivos de 15 unidades y con condiciones financieras excelentes (o sea el tema económico no era un problema en esta discusión). Son aviones de diseño en las últimas décadas y tiene toda clase de sistemas modernos, sin vetos geopolíticos de ningún tipo actuales ni posibles. Y Argentina no tiene conflictos con China ni Paquistán y probablemente no los tenga nunca. El avión es de los más modernos de su tipo diseñado para combatir con los F16 más modernos (superiores en teoría y casi con seguridad a los F16 blok 15). La delegación argentina (según le informaron a este autor los participantes) estaba muy satisfecha con la opción China. Aunque está claro que los J17 no han sido aun probados en combate y los F16 sí. Hubo momentos en ya largos años de evaluación (creemos que más que evaluación lo que hay es indecisiones políticas) que los J17 parecieron estar a punto de ser adquiridos. Es de destacar que en carpeta estuvieron aviones surcoreanos, suecos, hindúes y rusos. Y que en un momento estos últimos eran muy deseados por muchos especialistas y militares. Sin embargo, la mayoría se descartaron por tener componentes ingleses. Los rusos y chinos no, pero podemos pensar que, si al entrar Rusia en conflicto con la OTAN argentina ni siquiera se atrevió reparar sus helicópteros antárticos, la clave geopolítica del gobierno del FTD no estaba preparada para esa compra.

Había un límite real que desde la FA se planteaba al tema chino-Paquistaní. Argentina no tiene experiencia ni sus técnicos, ni sus líneas de mantenimiento están adaptadas con una opción de este tipo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva lo que hablamos no es de una incorporación de aviones a una FA existente, sino la creación de una fuerza de combate aéreo casi desde cero. Y la adaptación a una nueva tecnología puede ser un costo menor que cualquier limitación geopolítica, como sabemos por experiencia propia pagada en sangre.

Pero en realidad la cuestión es otra, no es para este articulo debatir cuestiones técnicas respecto a una comparación entre los F16 y los J17, como si discutiéramos entre team Chevy vs. Ford para los fierreros. La cuestión es otra, partamos de que pudieran ser parejos (cosa que un análisis técnico negaría, ya que en general se compara el J17 blok 3 con los F16 más avanzados, no los que le permiten a argentina adquirir). Pasa por tres temas. Uno, el alineamiento geopolítico, dos la existencia de muchos militares pronorteamericanos. Tres la existencia de militares y civiles cuyo negocio personal se encuentra en EEUU. Comenzado por el Brigadier Isaac comandante de las FA durante la gestión de Fernández, Fernández, Massa y comandante de EMC actualmente. Isaac fue durante todos estos años un lobista para los F16. El mismo es un hombre que realizó una gran parte de su formación en EEUU (muchos años) donde adquirió vinculaciones y amistades. Según algunas fuentes es casi un negocio personal; pero descartando esto, podemos afirmar que comprar los F16 frente una opción, al menos, pareja, es comprar una concepción del mundo y un alineamiento. Y que sin dudas nos hace durar de cuál es la evaluación seria y patriótica que se hace en defensa y en las FFAA sobre la guerra de Malvinas. Nuestro conflicto principal.

Ministro. Funcionarios. Retirados

Una de las cuestiones que se debe tener en cuenta cuando se analiza algo, son las personas, el personal político que está a cargo del grupos, movimiento o gestión. Empecemos por la cabeza. El ministro de defensa Luis Petri es un radical mendocino que acompañó a Patricia Bullrich en el PRO y la sigue en su incorporación a la gestión de Milei. No es un hombre que tenga una capacidad ni conocimiento en el tema, será un seguidor de las ideas de su jefa. Teniendo en cuenta que esta dirigente orienta sus ideas en el tema específico de “seguridad” en forma ramplona y que tiene sus terminales en los EEUU, es claro que la gestión de Petri será orientada en ese sentido. A esto se agrega la clara ausencia del tema defensa en la campaña (solo se tocó por parte de la vicepresidenta actual en relación a los crímenes de la anterior dictadura, o sea no se habló de defensa); asimismo cuando se debatían el reparto de los ministerios, ni siquiera los medios se preguntaban por “defensa”. Es claro la cuestión de la defensa es un tema secundario en el sistema político pos 83, y carece de todo interés en partidos globalistas pro mercado, al menos en lo que hace las políticas que tengan que ver con lo “nacional” y no con lo “global”.

Pero sí es interesante presentar algunas personas que asumieron los puestos claves del ministerio. Secretaria de Asuntos militares (el viceministerio de hecho, con Petri más que esto) y la secretaria de Relaciones internacionales.

En conceto la línea de funcionarios que asumió es completamente adscripta al pensamiento de los EEUU. Por ejemplo; Claudio Pascualini, es Tte. Gral. retirado y secretario de asuntos militares, es un profesional serio pero sustentado por la línea de la “Sociedad militar de seguros de vida” cuyo origen está en Ernesto Bossi y Daniel Raimundes. Vinculados a Mario Montoto, a negocios, a la Embajada de EEUU y la embajada de Israel. Pascualini dice trabajar Ad Honorem, lo que es una impostura. Lo hace porque la conviene para no renunciar a otros sueldos y cargos (por ejemplo, enunciar al sueldo de TTNE Gral., u otros privilegios).

Veamos un antecedente reciente, forman parte de una denominada “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” que encabeza el general Bossi, acompañado por el general Reimundez y los tenientes generales Ricardo Cundom y el actual secretario Claudio Pasqualini, entre otros. Personajes destacados de los sectores militares antinacionales y lobistas. Durante el gobierno de Alberto comenzaron su actitud conspirativa que generó un importante ruido. Realizaron movimientos de “Entidades mutuales militares” (una cobertura para dar legitimidad a su postura). Y como punta de lanza política usaron esta cobertura de la Mesa. La declaración incluía el propósito de discutir sobre las temáticas de la defensa nacional y la seguridad pública. Textualmente decía: “Argentina requiere una visión integral de la seguridad y la defensa”. Acompañan este objetivo consideraciones para participar en el debate público, amalgamar a la familia de los uniformados y definir intereses comunes y particulares de numerosos integrantes de ese estamento”. Era claro que su intención era hacer proselitismo en el mundo militar, e instalar en el debate políticas relacionadas con la vinculación de las FFAA más orgánicamente al Comando sur y a los negocios, combatiendo cualquier tendencia nacional o de pluripolaridad. Este grupo llegó a la conducción del ministerio.

Debemos señalar que el gobierno de Fernández no dejo de tener excelentes relaciones con EEUU e Israel, que los negocios con este último país en el tema defensa y seguridad aumentaron. Pero lo que buscan estos ex uniformados era recuperar el control orgánico de los temas de defensa acorde a la política de negocios, alineamiento automático, etc. Eliminando o neutralizando otras posibles corrientes de pensamiento o discusión, respecto de tener otros socios a nivel internacional, o de hacer más plural la experiencia de los militares.

El secretario de asuntos internacionales Juan Battaleme. Tiene un currículum como licenciado en ciencias políticas, master en Relaciones internacionales becario de Fulbright. Es el secretario académico del CARI (centro paraestatal de formación de diplomáticos, de características globalistas y antinacional). Profesor en la UCEMA (universidad privada creada por Carlos Rodríguez, junto a Roque Fernández y Pedro Pou), donde es jefe de la cátedra de Reino Unido y Argentina, con una visión pro EEUU y pro británica.

Pero lo que no se dice es que es personal civil de inteligencia de la armada. Como esto es relativamente secreto (nuestra información proviene de canales internos). Habría que averiguar si renunció, porque puede ser que este con licencia lo cual es muy grave. Es complicado que alguien que sigue revistando como personal civil de inteligencia de la armada este ocupando un cargo de semejante responsabilidad. Existe incompatibilidad por intereses.

Fue echado de sus oficinas en un periodo cuanto estuvo a cargo alguien más nacionalista. Y unos años después reincorporado. Su primera medida fue sentar al ministro de defensa para hablar con el ministro de defensa de Ucrania. Algo que ni los ministros de defensa de Europa realizan en este momento. Cree que con esto traerá la buena voluntad de occidente globalista, sobreactuando. Así compromete gravemente a los intereses nacionales, en un sinsentido con Ucrania (la canciller Mondino trajo a Zelensky) Ucrania perderá la guerra, será un país dividido y que sus despojos se lo comerá Black Rock. Existe en el ministerio, unas combinaciones de globalistas, proyanquis, por británicos y proisraelíes. Con una matriz que los recorre a todos la cual es hacer negocios. Profundamente antinacionales y con visiones conservadoras, antipopulares y occidentalistas en extremo.

Leyes de defensa inteligencia y seguridad.

Los funcionarios asumidos en diciembre han remarcado su intención de producir modificaciones en las leyes de Defensa, Seguridad e inteligencia. No es cuestión en ese artículo de realizar un análisis de cada una de estas normativas y sus virtudes o déficits. Ya que cada ítem que estamos presentando debería tener un artículo propio. Por ello para quien le interese inicialmente cada normativa los remitimos a los links de las mimas, donde se pueden bajar al texto de estas lo que aquí discutimos.

Para empezar, debemos advertir que para entender la aplicabilidad de una ley es necesario conocer la ley como su decreto reglamentario, o resoluciones específicas del ministerio correspondiente, que “bajan a tierra” el articulado de la ley. La ley opera como un marco cuya normativa “ajusta” en alguna dirección, ampliando, restringiendo, facilitando, etc.

En este sentido el conjunto del aparato legal de defensa argentino está construido con una serie de influencias. Una de ellas que es la heredada de la experiencia de la última dictadura, la de restringir lo más posible al campo de acción de las FFAA (que en la práctica se manifiesta como el desarme e indefensión argentina). A lo que se suma el hecho que es proclamado por los gobiernos de que nuestro país no tiene “hipótesis de conflictos” y que jamás usaría las fuerza para resolver alguna disputa. Como que los planteamientos de equipos o de formación de las FFAA no deben tener capacidades ofensivas. Todos sabemos que eso es relativo, ya que los equipos militares son de uso diverso. Pero el hecho es que estos planteos han impedido, por ejemplo, dotar a los satélites puestos en órbita de equipos propios de uso para las FFAA. Crear drones de combate modernos que estamos en condiciones de producir, o desarrollar un sistema de cohetería con capacidad disuasoria real.

Para que esta breve introducción se entienda podemos señalar que, explicita o reservadamente, la mayoría de las personas vinculadas a la defensa, del más amplio espectro ideológico, en general consideran que el aparato legal es muy restrictivo. Y esto sin dudas abre la puerta para la idea de reformar las normativas.

Que podemos ver al respecto. La Ley de Defensa en realidad no es necesariamente muy restrictiva, fue una buena ley. Lo que dejo a las FFAA en un espacio de acción muy acotado fue el decreto 727/06 de la ministra Nilda Garré. Allí se plantea que las FFAA solo puede actuar contra agresiones externas de fuerzas armadas de un estado. Los especialistas consultados (nacionalistas, peronistas, antiimperialistas, profesionalistas, pero militares o especialistas en defensa) consideran que “de la forma que está escrito es anacrónico. No funciona en ningún lugar del mundo. Ni Medio oriente ni Ucrania son guerras que encuadren con esa definición la defensa”. Hoy en día los conceptos que se estudian y que encuadran la formación de los oficiales de las FFAA y las doctrinas operativas como los ámbitos de acción de las FFAA son conceptos como guerras de 4ta, 5ta generación, guerra hibridas, Zona gris, asimétrica, multidominio. Concepto que implican una concepción de guerra mucho más amplia que da cuenta de la realidad. No que la de una serie de divisiones blindadas enfrentándose contra otras similares en El Alamein como en un “laboratorio” aislado de todo. Sino que implican a toda la sociedad. Y que se basan tecnológicamente en la existencia de nuevos dominios de la guerra como el Ciberespacio y el espacio, como campañas de agresión de fuerzas no estatales e inclusive desestabilizaciones producidas por operatorias internas a través de organizaciones no gubernamentales o sistemas de información. No nos extenderemos en esto. Pero señalamos que la cuestión tiene sus bases. Que el concepto peronista de “Nación en Armas” y las leyes de defensa del periodo peronista ya daban cuenta de algunos de los problemas mucho más abarcativos que el plano del enfrentamiento armado directo.

Si bien es claro que el concepto de Garré es muy rígido. La duda es que una nueva propuesta en este momento puede desmadrase a cualquier cosa. Porque la ley de defensa no es tan restrictiva y habilita a muchas cosas. Pero está bien claro que no habilita a combatir el delito común, el crimen organizado. Es para “agresiones externas”, pero estas no son solo ni exclusivamente de FFAA estatales, ni solo de un país extranjero a través de fuerzas convencionales. Las formas de agresión son múltiples, y hoy lo son planificadas por los estados mayores de gobiernos o grandes grupos, y es una atribución necesaria de la defensa pensarlas como tales.

Pero no dejemos abierta aquí la cuestión, ya que el gobierno “liberal-libertario” encuadra lo que para su programa son aspectos secundarios, que el libre mercado no puede dar respuestas, a través de las ideas de sus compañeros de ruta “paleo procesistas”, “Macristas saqueadores” y “pro norteamericanos”. Es probable que avancen en la línea de lo que ya hizo Macri en su periodo de gobierno, que reemplazó el 727/06 (fue retrovertido durante el gobierno de Alberto Fernández). El PRO fue por el lado de la seguridad interna relacionada con delitos, agregando algunos ítems que podían facilitar una intervención en cuestiones claramente no militares. Pero las FFAA en su momento (con Macri) consideraron que la nueva disposición no era un marco legal como para hacer lo que se suponía podía pedirse con las modificaciones. Y el jefe del ejército era el hoy viceministro de defensa. Lo que seguro se propiciará ahora es flexibilizar el concepto de amenaza externa e incorporar el de nuevas amenazas, que es lo que ya hace unos años se viene indicando desde el Comando Sur a los ejércitos latinoamericanos, para armonizar nuestro ejército con lo regional.

Otro tema que probablemente se incluya en los intentos de modificación o nueva reglamentación, será la cuestión del terrorismo. Si bien Argentina no tiene una amenaza inmediata seria de “terrorismo”, lo cierto es que en la región y el mundo este tema se aborda como amenaza por los estados. Nuevamente entramos en la cuestión de definir que es terrorismo. Hemos visto apenas asumida la ministra Bullrich un show ridículo con unos posibles “terroristas” yemeníes. Pero hay algo más específico. El estado argentino debería haber definido con la mayor claridad posible lo que se considera “terrorismo” como amenaza para la defensa nacional. Quien lo define. Porque, aunque no exista una amenaza en nuestro país, lo cierto es que es una discusión existente y en varios casos una cuestión real en diversos países del mundo (también del más amplio espectro ideológico). Pero, la categoría “terrorismo” es usada con excesiva libertad como medio de agresión, persecución, etc. inclusive de alineamiento internacional. Por otra parte, es claro que dado la mediocridad del personal político argentino y su poca simpatía, o incomprensión, por los conflictos sociales, en muy necesario la discriminación entre terrorismo, conflicto social, violencia social o política ¿Cuál es la frontera? Eludir el bulto en el aparato legal existente deja nuevamente un espacio vacío para que pueda ser llenado de ideas acordes a los planteos del Comando sur, y espacialmente con una administración que sobreactúa su alineamiento, más allá de las mismas exigencias de los EEUU.

Si finalmente se prioriza la acción represiva interna sea delincuencia o conflicto social, ahí las FFAA no tiene nada que hacer en la práctica. Primero, existe una gendarmería muy desarrollada con medios y capacidades más a tono. Y una estructura policial con fuerzas especiales tipo GEO o similares. Lo mismo la gendarmería y prefectura sin dudas están mejor preparadas y con personal hasta individualmente mejor preparado y predispuesto, la “democracia” ha potenciado esas fuerzas en forma sustancial por sobre las de defensa nacional. No será útil ni efectivo el ejército, quizás solo un show para las peleas entre progresistas y reaccionarios que tanto nos tienen agotados.

Mas destacado y sensible para el sentido común de los sectores progresistas es la cuestión de la inteligencia militar. Como en el tema del decreto 727 aquí también se plantea la necesidad de derogar la resolución 381/06 también de Garre. Otro informante reservado señala “No puede ser que la inteligencia militar no pueda analizar el factor del enemigo externo, el factor psicosocial, político y económico”. Deja solo inteligencia en el terreno de combate y eso es lo más básico (conocer que pasa en la trinchera enemiga). Pero no permite inteligencia estratégica.

En concreto la 381 se refiere a la contrainteligencia. En las FFAA no se realiza más contrainteligencia. Sino que se aplican determinadas medidas de seguridad contra infiltración, seguridad para los ingresos, contrainformación, salvaguarda de documentos. Lo que las FFAA han dejado de hacer es contraespionaje, está absolutamente vedado por la resolución 381/06. Hay casos de contraespionaje interno y externo estatales y no estatales que existen “sobre” nuestro país. Sobre las FFAA argentinas inclusive y en concreto nada se hace. Hoy hay un descontrol, Argentina es un santuario para espías. Estas resoluciones son el producto del miedo a las FFAA por el tema del desarrollo de inteligencia interior. Sin embargo, nunca se encaró la cuestión de inteligencia estratégica, la capacidad de recabar información sobre actores estatales y no estatales que operan sobre nuestro país, o están asentados en nuestro territorio, o hacer inteligencia o recabar información en o sobre el extranjero. Porque es de sentido común que espiar organizaciones políticas y sindicales es una cosa y contraespionaje es otra cosa, y debería estar perfectamente regulado y coordinado a través de las instituciones de inteligencia competentes. Básicamente la defensa no existe sin inteligencia. Por estas carencias que existen hasta aquí es que tenemos otro terreno vacío que pude ser ocupado con políticas de la alianza “liberal libertaria”, y eso es una carencia que es responsabilidad política de las anteriores administraciones que (siendo generosos) pecaron de un idealismo liberal suicida.

Conclusión

Cualquier análisis crítico sobre los déficits, y aun graves acciones de debilitamiento nacional, que durante el periodo pos guerra de Malvinas podamos realizar, cualquier crítica a la gestión del tridente mal fabricado Fernández, Cristina, Massa, respecto de defensa estrictamente y otros ámbitos a ella vinculada, probablemente queden opacados por lo que la actual gestión “anarco-libertaria” desarrolle en esa esfera. Aunque también es necesario destacar que el piso heredado favorece el desgobierno de una banda que pareciera estar empeñada en desandar 100 años de historia argentina. Aunque no sabemos si tiene algún horizonte en mente salvo el enriquecimiento de algunas de las bandas que operan en el estado. U ofrecerle a Black Rock nuestro territorio para sus negocios (cosa que debería sin dudas alertar a cualquiera que le interese la defensa nacional).

Es de destacar para no ser injustos que los últimos años en el área de defensa fueron los primeros que se intentó pesar a los militares, no como “un problema de la democracia del que hay que cuidarse”, sino como el brazo armado de la nación. Fue tibiamente, a causa de la hegemonía “progresista”, lo cierto es que dentro de defensa el mundo se planteó verlo como es (se puede consultar la Directiva política de defensa, DPDN del 2021), y eso requiere de FFAA fuertes. El Fondef (un mecanismo de financiación que debería ser ajeno a las coyunturas presupuestarias destinado a equipamiento y desarrollo industrial y tecnológico específicamente militar) es un pequeño signo de esa intención. Como la existencia de debates y líneas de doctrina que apuntaban a comprender el mundo actual, sus conflictos de la transición que vivimos y los desafíos de las FFAA argentinas de cara a cuestiones desde equipamiento a soberanía y nuestros conflictos reales.

Quizás por ello la primera medida de la nueva gestión fue hacer una limpieza inédita en los mandos. NO sabemos. Pero si es cierto que las intenciones de un pequeño núcleo de oficiales, especialistas y funcionarios nunca logró el peso político necesario ni los recursos necesarios para penetrar en los nichos más recalcitrantes del aparato de reproducción ideológica de las FFAA en manos de una comunidad de “formadores” claramente retrógrada. Como no se pudo dar un par de hechos concretos de cierto impacto (reponer un submarino, resolver el tema aviones, para mencionar dos cosas muy visibles), claramente darles a nuestra FFAA un objetivo militar nacional con la demostración de que se los está equipando para tal fin (por ejemplo, tener una potencia disuasiva suficiente sobre la presencia inglesa en el sur).

Determinados instintos progresistas, en algunos casos faenan o interfieren en cuestiones de equipamiento y en otros más “subjetivos” solo hicieron daños más que por su contenido, por la forma de su presentación. La actual administración no solucionara nada de esto. Los reaccionarios “paleo porcesistas” “libertarios” etc. Son mucho más antinacionales que los militares desarrollistas, anticomunistas o antiperonistas de los cincuenta y sesenta. Hoy no tienen un sentido de nación.

En la situación económica que está siendo conducido el país existe la posibilidad que no lleguen ni siquiera los F16, salvo que sea un negocio muy suculento particular para Milei o alguien del entorno. O que los EEUU lo consideren muy importante para el alineamiento internacional de argentina. Debemos tener en cuenta que el gobierno anterior no definió la cuestión de los aviones a favor de China, sino que, debido a la presión explicita de los EEUU (articulada con la decisión de subordinar las políticas a la ayuda en las negociaciones respecto de la macroeconomía), cuando la cuestión parecía decidida fue para atrás. Y que el presupuesto 2023 (es el mismo de este año) cuenta con los fondos asignados a la compra de aviones. Lo mismo para todo (el muy debilitado respecto del pasado pero existente) complejo industrial y científico relacionado con defensa. Si una concepción de “nación en armas” lo hizo nacer, al menos una idea desarrollista lo mantuvo; si no hay una idea que piense en fortalecer las herramientas de defensa del estado en un mundo de estados y soberanías en disputa, ¿para que una industria estatal? Una administración que considera el estado solo un facilitador de negocios, nos deja la incógnita si permitirá la supervivencia de las áreas de desarrollo militares.

Es claro que de acuerdo a la idea de que “no hay plata”, la idea de gastos del estado a ser disminuidos, las FFAA se desfinanciaran aún más; este mismo mes de enero el ministro Petri fue para atrás con la mejora salarial prevista para los militares. El Fondef estará en riego. El adestramiento militar disminuirá. Por eso la idea de mandar a las FFAA a la lucha contra el crimen, eso es barato, puede mantener activos a los efectivos y vende para el vulgo. Y quizás entretenga. El presupuesto está colapsado, no da para más, es uno de los más bajos del mundo y eso sí es una herencia kirchnerista. Pero no mintamos, Macri lo mantuvo igual de bajo, y Milei hará otro tanto. Todas las recomendaciones para argentina de los organismos internacionales así lo indican, eso es una consecuencia de nuestra derrota nacional, no de una administración particular, que desde 1982 todos aceptan.

La implicación de las FFAA en seguridad interior es la ideología de varios (empezando por Bullrich) de los integrantes de este gobierno. Y cuenta con un paraguas en la doctrina de los EEUU para nuestros países. Pero los EEUU no son tan burdos como Bullrich y sus secuaces, ojo, con “delito transnacional organizado”, migraciones masivas, terrorismo, etc. se refieren a movimientos muy distintos y de envergadura muy distinta a la que el sentido común reaccionario local interpreta. Esto recién empieza, quizás no dure mucho o quizás sí. Habrá que ver.

Guillermo Martín Caviasca

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4D7ZKEDXMV73A5CB3QRNPWVERM.jpg%20420w) Ingenuity arribó al planeta rojo junto al rover Perseverance en abril de 2021 y, desde entonces, superó todas las expectativas de duración y alcance del proyecto inicial. (R. Lannom/NASA/JPL-Caltech/REUTERS)

Ingenuity arribó al planeta rojo junto al rover Perseverance en abril de 2021 y, desde entonces, superó todas las expectativas de duración y alcance del proyecto inicial. (R. Lannom/NASA/JPL-Caltech/REUTERS)