Empezo a funcionar el tramo Mercedes – Cardales, del gasoducto Nestor Kirchner

Arqueología: Una exposición de la Italia pre romana en Buenos Aires

Antes de que Roma fuera Roma, la península italiana estaba habitada por numerosos y muy distintos pueblos. Uno de ellos eran los Daunos, asentados en la parte más septentrional de Apulia, desde la segunda mitad del siglo VII a.C. Armaduras, cerámicas, joyas y ornamentos atravesaron el Océano y 27 siglos para llegar a Buenos Aires, a la muestra Formas y colores de la Italia prerromana. Canosa di Puglia, organizada por la Embajada de Italia en Buenos Aires, puede verse en la Sala Benedetto Croce del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires.

Con curaduría de Massimo Osanna y Luca Mercuri, objetos de ajuares funerarios se ponen en escena, con videos que detrás de una cortina permiten imaginar que el cortejo fúnebre continúa a través del tiempo. Las piezas pertenecieron a príncipes que vivieron entre el siglo IV y el II AC., personalidades en la cumbre de la élite local, que eran sepultados en hipogeos (tumbas de cámaras familiares, excavadas en la piedra local toba), con ricos ajuares funerarios que ponen en evidencia su estatus económico y cultural.

“El 90% del patrimonio arqueológico de Italia está guardado en los depósitos de los museos. Tenemos muchísima herencia de la antigüedad. Por eso, los museos buscan estrategias para poner las piezas a la vista, como estas muestras en el extranjero”, señala Giuliana Gentile, directora del Instituto Italiano de Cultura. En ese sentido, llegó al Museo Nacional de Bellas Artes en diciembre pasado la muestra Tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Taranto. Griegos y otras civilizaciones antiguas del Sur de Italia, y antes, visitantes ilustres del hall de ingreso del museo mayor, como el Doríforo en 2011 y la Afrodita de Capua en 2018.

Las piezas de esta nueva exposición provienen en gran parte de las salas de guarda del Museo Arqueológico Nacional de Canosa di Puglia y de las colecciones Museo Arqueológico Nacional de Taranto, de los depósitos de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de Foggia y Barletta-Andria-Trani, del Museo Arqueológico de Santa Escolástica (Bari) y de la Superintendencia Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático con sede en Taranto. La exposición es parte del programa de valorización y promoción del patrimonio cultural italiano en el extranjero Narrar la belleza (Il racconto della bellezza). La muestra se vio primero en Santiago de Chile, y en 2024, se verá en San Pablo y Ciudad de México.

“La intención es valorizar el papel de la arqueología en la narración de la historia y de mostrar la magnitud del patrimonio cultural (estimado en casi un millón y medio de objetos) que, principalmente por problemas de espacio, no se expone al público; pero gracias a su valor histórico y artístico, contribuyen a formar el tejido conectivo de la historia de la cultura italiana”, explica el director general de los Museos del Ministerio de Cultura de Italia y curador de la exposición, Massimo Osanna, de visita en el país para inaugurar la exposición. “No es tan común tener un objetivo tan ambicioso como crear una exposición que dure más de un año viajando por cuatro países de América del Sur y América Central”, explica.

Los jarrones, joyas y metales que se exhiben en la exposición ilustran un período de la historia que se vivía en la parte norte de Apulia, justo antes de la llegada de los romanos, e ilustran los mitos, la religión y la artesanía del pueblo dauno. “Los grandes jarrones están decorados con figuras rojas, una técnica importada de Grecia y reproducida, con variaciones originales, en Taranto desde principios del siglo IV AC. Los objetos expuestos en la muestra, notables por su forma y decoración, fueron probablemente realizados por ceramistas que se trasladaron específicamente a Daunia para satisfacer las necesidades de la clientela adinerada de Canosa y sus alrededores, deseosa de mostrarse cercanos a la cultura griega de Taranto”, dice Osanna.

Parte de los objetos son resultado de la llamada Operación Teseo, llevada a cabo por los Carabinieros de la Unidad Italiana de Protección del Patrimonio Cultural, encargados de combatir el comercio ilícito de bienes culturales. “Como parte de una de estas investigaciones, los objetos recogidos ilegalmente por un famoso coleccionista, la mayoría de ellos de Daunia, y guardados en los depósitos de los museos de Apulia, fueron encontrados y devueltos al uso público”. En la región de Canosa todavía se pueden visitar los sitios arqueológicos donde estas piezas fueron encontradas. Hay casas, templos, tumbas, edificios termales, puentes y catacumbas donde se encuentran aún hoy restos de la Edad de Hierro.

Mientras se escucha el ruido de una fuerte tormenta y los murmullos de una procesión, se adivinan caminantes por sus sobras detrás de las cortinas. Habitan universos paralelos, que llegan por un rulo temporal a través de la historia. En una vitrina, de pie, hay un guerrero, hoplita a caballo invisible, del que sí se ve una impecable armadura, con su yelmo, coraza, espinilleras, puntas de lanza y asadores para preparar la cena. Todo ritual gastronómico está contemplado en el paso a la otra vida. Sobre todo, el vino: hay ánforas para contener, jarras para beber y juegos de vasos. El ajuar femenino comprende anillos de oro y bronce, ungüentarios, una cuchara y alfiler de pelo. Un jarro con forma de cabeza de mujer permite conocer peinados y joyas de la antigua Grecia: se usaba la diadema de hojas y el recogido en la nuca con redecilla.

La cerámica canosina es muy particular: policroma y con tal relieve que pierde su posibilidad de ser usada en la vida cotidiana, más que por los habitantes del más allá. Un jarrón, por ejemplo, incorpora cuatro caballos, tres figuras humanas y una cara. Estas formas se repiten con una matriz, y se pintan después de la cocción de la pieza con témpera fría obtenida a partir de pigmentos naturales.

En la última vitrina de la exposición hay dos estatuas de terracota que representan figuras femeninas, un poco más pequeñas de lo que sería el tamaño natural, con gestos de pena y dolor. “Son las llamadas oraciones y constituyen una peculiaridad absoluta de la artesanía perteneciente al área de Canosa di Puglia, ya que no se han encontrado figuras similares en ningún otro lugar. Por lo general, se interpretan como las mujeres que seguían las pomposas ceremonias fúnebres de los miembros ricos de la élite dauna llorando y mostrando enfáticamente desesperación por la muerte del difunto”, cuenta Osanna.

La cultura expresada por los objetos expuestos es el resultado de la superposición y conjunción de diferentes matrices culturales: la local, más puramente Dauna, combinada con la progresiva penetración de la cultura griega, que llegó a través del comercio y se extendió gracias a las numerosas colonias griegas en el sur de Italia, y con los primeros impulsos procedentes de Roma a partir del siglo III a.C. Señala el curador: “Estos objetos son símbolos de la civilización occidental porque muestran cómo nuestra civilización se basa en la combinación de diferentes elementos culturales”. Cuando las culturas se encuentran, se enriquecen.

Para agendar

Formas y Colores de la Italia prerromana. Canosa di Puglia. Sala Benedetto Croce del Instituto Italiano de Cultura (Marcelo T. de Alvear 1119). Hasta el 2 de febrero 2024, de lunes a jueves de 10 a 19 y viernes de 10 a 16. Entrada gratuita.

Se inaugura el Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca

- Con un mismo pasaje se podrá subir y bajar todas las veces que se quiera para visitar las diferentes localidades de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, durante todo el día.

- Un sistema similar a los ómnibus hop-on hop-off que recorren las principales ciudades del mundo, incluida Buenos Aires.

- El tren circulará en forma permanente.

- Uno entre Volcán y Purmamarca

- Otro entre Purmamarca y Tilcara.

- Se encontrarán en Purmamarca, para poder hacer trasbordo, un punto neural por la cantidad de turistas que van.

Planes de estabilización que terminaron mal en Argentina

«El próximo 2 de octubre se cumplirá un nuevo aniversario de la primera propuesta de adoptar como moneda el dólar estadounidense. Como en toda crisis cambiaria reflota el debate de la convertibilidad y la dolarización. El tema no es nuevo aunque esté en boga hasta en Washington. Data en realidad de 1890. Son varios los intentos fracasados.

En el último intento fracasado altos funcionarios del gobierno estadounidense muy próximos al presidente Donald John Trump lanzaron el propósito de imponer en la Argentina la moneda de su país en reemplazo del peso lo que fue recogido, con variantes por diversos economistas locales, entre ellos por el ex ministro Domingo Felipe Cavallo, autor de la “convertibilidad” lanzada el 27 de marzo de 1991, algo más de 32 años atrás, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

La idea de imponer el dólar estadounidense por parte de los gobernantes de ese país en todo el continente americano no es nueva al punto de que el próximo 2 de octubre se cumplirán 134 años desde que fuera propuesta en la Conferencia Panamericana de Washington que se desarrolló hasta el 18 de abril de 1890. Allí los representantes argentinos Roque Sáenz Peña, especialmente, y Manuel Quintana, se encargaron de hacer fracasar la iniciativa. Por entonces la propuesta del gobierno del presidente demócrata Grover Cleveland e implementada por su sucesor, el republicano Benjamín Harrison, apuntaba a que todos los países del continente americano, desde un extremo al otro adoptase la moneda emitida por las autoridades de Washington ya que la Reserva Federal, el banco central manejado por los bancos privados, fue creada recién en 1913. Y en ese Congreso, al que habían concurrido los representantes de todos los gobiernos americanos, todo estaba preparado para la aceptación ya que tanto las autoridades brasileras, como las peruanas, colombianas, mexicanas, venezolanas y demás habían dado en principio el visto bueno a la iniciativa, pero no las argentinas, siendo por entonces presidente Miguel Ángel Juárez Celman quién debiera renunciar poco después a raíz de la crisis generada por la quiebra de los “bancos garantidos”.

La batalla dada por los delegados argentinos sólo logró el apoyo de los representantes de Bolivia y Chile pero ello fue suficiente para hacer fracasar el proyecto de colonización continental vía la moneda estadounidense y así sobrevivieron el peso, el guaraní, el cruzeiro, el boliviano y las restantes circulantes en la región.

Por esos tiempos la Argentina, si bien mantenía alguna relación comercial con los Estados Unidos de América privilegiaba negociar con el entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda hasta que se produjese un giro a partir de 1922 con la llegada a la presidencia de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear. Creció entonces fuertemente la economía mediante un gran proceso de industrialización que incluyó grandes empresas del Estado nacional y numerosas extranjeras, en particular estadounidenses y alemanas, al punto de producirse una revaluación de la moneda nacional.

La moneda estadounidense fue desplazando poco a poco a la libra esterlina del Reino Unido y generando un gran interés en los argentinos al punto de que el presidente Juan Domingo Perón salió al cruce de esa creciente pasión cuando hacia 1950 dijese: “En nombre del padre, ¿quién ha visto un dólar?, ¿quién de ustedes ha visto un dólar?

Durante el gobierno de Perón, como antes en tiempos de la presidencia de Agustín Pedro Justo (1932-1938) se aplicó un sistema de tipos de cambios variados manejados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) según fuese la operación comercial de la que se tratase.

El proceso inflacionario que se fue acelerando con los sucesivos gobiernos llevó a que la paridad cambiaria se fuese disparando y así desde un dólar estadounidense de dos pesos del fin del gobierno de Alvear se llegó a 29 al ser derrocado Perón y a 321 cuando en 1970 Juan Carlos Onganía optó por cambiar la moneda creando el “peso ley 18.188″ equivalente a 100 de los anteriores. Allí comenzó otro nuevo proceso devaluatorio que hizo que en junio 1983, después de la Guerra de Malvinas el presidente de facto Reynaldo Bignone implementara un nuevo cambio de moneda reemplazando los pesos ley 18.188 por el “peso argentino” que arrancó con una paridad de 19 a 1 respecto del dólar estadounidense la que también se fue degradando por lo que en junio de 1985, bajo la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín se creó un nuevo signo monetario, el “austral” con una paridad de un dólar estadounidense por 0,80 australes; la única oportunidad en la que la relación daba mayor valor a la moneda local.

Pero eso duró muy poco al punto de que en 1989 al concluir el gobierno de Alfonsín la paridad era de 680 pesos por cada dólar estadounidense y así en 1992 Menem y Cavallo, al implementar la Convertibilidad y el 1 a 1, optaron por volver a cambiar la moneda implementando el “peso” a secas, el que inició un nuevo proceso devaluatorio en 1992 bajo la gestión presidencial de Eduardo Alberto Duhalde, hasta llegar a los 40 pesos.

Cabe señalar que al sancionarse la Convertibilidad en el gabinete económico hubo disidencias ya que poco antes el viceministro Eduardo Luis Curia, hacen pocos años fallecido, siendo ministro Antonio Erman González había propuesto la dolarización lisa y llana, algo que retomó en 1996 el entonces presidente del BCRA, Pedro Pou, siendo ministro de Economía, Roque Fernández, pero así como en ambas ocasiones el tema fue considerado no se llegó a implementar.

Si bien la iniciativa nacida en 1889 nunca llegó a materializarse, y difícilmente pueda serlo ahora, para una gran parte de los argentinos la verdadera moneda de referencia pasó a ser la estadounidense motivando las reiteradas corridas que se conocieron. Y a pesar de las apropiaciones de los fondos por el gobierno nacional como el célebre “corralito” del 3 de diciembre de 2001, 22 años atrás, bajo la presidencia de Fernando De la Rúa, esa pasión hizo que a la fecha la Argentina, delante de Rusia, sea el país con más dólares estadounidenses físicos atesorados localmente y en el exterior, por gobiernos, empresas y particulares, después de los propios Estados Unidos de América, por unos 72.000 millones aproximadamente, de los cuales unos 26.000 lo fueron en lo que va de ese crítico 2018 cuando el entonces presidente Mauricio Macri volviese ma endeudarse con el Fondo Monetario Internacional.»

La crisis del cambio climático pone ahora la mira en los combustibles fósiles

Tras años en los que el foco en las negociaciones climáticas se ponía fundamentalmente sobre los gases de efecto invernadero en general, el eje del debate se ha desplazado claramente en la cumbre que se celebra en Dubái, la COP28. Ahora, en el centro de las discusiones se ha situado al principal origen de esas emisiones: los combustibles fósiles.

En parte, esto es consecuencia de que esta conferencia climática se celebre paradójicamente en un petroestado como Emiratos Árabes Unidos. Pero se debe principalmente a que las emisiones del sector del petróleo, el gas y el carbón siguen creciendo año a año. Además, los planes de empresas y países productores encaminan a la humanidad hacia un calentamiento global por encima de los niveles de seguridad fijados por la ciencia mientras aumentan los impactos de esta crisis.

Un informe difundido advierte de que el dióxido de carbono (CO₂) expulsado por el sector fósil aumentará un 1,1% este 2023 respecto al pasado año, un nuevo récord histórico que contribuye todavía más a poner en el punto de mira a los combustibles.

El informe lo elabora el Global Carbon Project, un grupo de decenas de científicos internacionales de más de 90 instituciones que lleva desde 2006 radiografiando la evolución del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. En este tiempo, las emisiones del sector de los combustibles fósil —petróleo, gas, carbón— han crecido casi de forma constante (solo se han registrado dos caídas considerables, en la crisis financiera de 2008 y en la reciente pandemia). Pero con la subida pronosticada este año se han superado los niveles precovid (son ya un 1,4% mayores que en 2019).

Si se analizan los datos por combustibles, el carbón es el número uno en cuanto al total de gases expulsados. El dióxido de carbono generado por este combustible aumentará un 1,1% este 2023, según las estimaciones de estos expertos. Le sigue el petróleo, que este año expulsará un 1,5% más de CO₂ que en 2022. El gas natural es el tercer invitado en esta historia, y sus emisiones aumentarán un 0,5%. Para completar el retrato hay que tener en cuenta al sector del cemento, que también registrará un incremento del 0,8%.

Muchas naciones están presionando para que de la COP28 salga un mensaje claro que inste a eliminar o reducir gradualmente el uso de estos combustibles fósiles. Esta postura, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los países que están presentes en Dubái, con lo que serán duras las negociaciones de aquí al 12 de diciembre, cuando teóricamente debe cerrarse la conferencia.

Por países

Otra forma de ver la evolución del CO₂ es por países. China es con gran diferencia el país que más emisiones de este gas expulsa: en 2022 acumuló el 30,7% del total mundial. Le siguieron EE UU (13,6%), India (7,6%), la Unión Europea (7,4%), Rusia (4,4%) y Japón (2,8%).

Lo que ocurra con este bloque de grandes emisores es lo que marca el ritmo global de crecimiento y descenso del dióxido de carbono. Los analistas del Global Carbon Project prevén que este 2023 las emisiones en EE UU y la UE caerán un 3% y un 7,4% respectivamente. Sin embargo, las de la India y China aumentarán un 8,2% y un 4%, también respectivamente. En el resto de naciones del planeta disminuirán un 0,4%.

Para completar el retrato se debe tener en cuenta el dióxido de carbono que proviene de los cambios del uso del suelo, principalmente, vinculado a la deforestación, que se espera que se reduzcan alrededor de un 5,1% respecto a los niveles de 2022. Pero este descenso es anulado por el aumento de los combustibles fósiles.

Teniendo en cuenta las previsiones de este informe fijadas para el sector fósil (que expulsará este año 36,8 gigatoneladas de CO₂, la unidad que se emplea para los gases de efecto invernadero) y para las vinculadas a los cambios del uso del suelo (4,1 gigatoneladas) este año cerrará con un total de 40,9 gigatoneladas, lo que supone un 0,5% más que en 2022. La buena noticia es que el mundo está en algo parecido a una meseta en la que el crecimiento de las emisiones totales de CO₂ se ha ralentizado sustancialmente en la última década (2013-2022), con un crecimiento medio del 0,14% anual, muy inferior a la tasa del 2,1% de la década anterior (2003-2012). La mala es que no es suficiente con crecer poco o no crecer. Se debe bajar drástica y rápidamente.

Pico de las emisiones

Algunos estudios apuntan a que las emisiones de gases de efecto invernadero en general habrían alcanzado ya este 2023 su techo histórico. Pep Canadell, el director ejecutivo de Global Carbon Project, reconoce que puede que efectivamente el CO₂ expulsado por las actividades del ser humano pare de crecer este año o en los dos o tres próximos. Pero advierte: “Cuando lleguemos al pico, creo que estaremos ahí durante años, en vez de lograr la reducción inmediata que se necesita. La descarbonización mundial necesita que el sistema energético cambie rápidamente, lo que no parece que esté ocurriendo de forma suficiente si las emisiones fósiles siguen creciendo”.

El nivel actual de emisiones mantenido en el tiempo es “absolutamente peligroso e inconsistente con estabilizar el clima en una temperatura fija”. El calentamiento está en estos momentos en 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales. Y si no se reducen rápidamente nos encaminamos a un calentamiento de más de tres grados, advierte Canadell. “El aumento del calentamiento global solo puede parar el día que tengamos emisiones netas cero”, añade. Pero en ese momento el planeta se quedará en la temperatura que se ha alcanzado porque los gases emitidos, cuando acaban en la atmósfera, permanecen ahí durante décadas.

“Los impactos del cambio climático son evidentes a nuestro alrededor, pero la reducción de las emisiones de carbono de los combustibles fósiles sigue siendo dolorosamente lenta”, afirma Pierre Friedlingstein, investigador del Global Systems Institute, de la Universidad de Exeter y director de este estudio.

Respecto al futuro inmediato, Friedlingstein cree que “ahora parece inevitable que superemos el objetivo de 1,5 grados Celsius”. “Los líderes que se acudan a la COP28 tendrán que acordar recortes rápidos en las emisiones de los combustibles fósiles, incluso para mantener vivo el objetivo de los 2 grados”, añade este investigador. El Acuerdo de París contra el cambio climático fijaba como objetivo que el aumento de la temperatura a finales de siglo no superara los 2 grados respecto a los niveles preindustriales e intentar que incluso se quedara por debajo de los 1,5.

La última gran revisión del IPCC, el grupo de expertos que periódicamente sienta las bases del conocimiento científico sobre el cambio climático, ya consideraba que la barrera del 1,5 se superará de forma estable en las próximas dos décadas debido a los gases emitidos ya. El estudio presentado este martes apunta a que con el nivel actual de emisiones hay “un 50% de posibilidades de que el calentamiento global supere los 1,5 grados de forma constante en unos siete años”.

Sumideros y captura de carbono

Del total de dióxido de carbono que las actividades del ser humano expulsan a la atmósfera, el 47% acaba concentrado durante cientos de años en la atmósfera, sobrecalentando el planeta. El análisis del Global Carbon Project estima que 2023 se cerrará con una concentración de CO₂ en la atmósfera de 419,3 partes por millón, lo que supone un 51% más que en los niveles preindustriales, el momento previo a que la humanidad empezara a quemar masivamente combustibles fósiles.

El 53% restante del dióxido de carbono vinculado al hombre es absorbido por la vegetación y por el océano a partes casi iguales, lo que está ya causando problemas como el aumento de la acidificación del mar. A medida que la crisis climática se hace más evidente y dañina, surgen más voces que apuestan por técnicas de captura del CO₂ del aire. Pero el informe apunta que los niveles actuales de eliminación de dióxido de carbono basados en la tecnología (es decir, sin incluir la reforestación) ascienden a aproximadamente 0,01 millones de toneladas de CO₂, más de un millón de veces menos que las emisiones actuales de emisiones del sector fósil.

Se inauguró un radar de INVAP en Mercedes, Corrientes para vigilancia de espacio aereo

EE.UU. busca excluir a China de la cadena de suministros para sus autos eléctricos

“Entidades extranjeras de preocupación”

En concreto, a partir de enero los vehículos eléctricos fabricados en EE.UU. que quieran calificar para el crédito por cumplir con los requisitos de componentes de baterías no podrán tener componentes fabricados por entidades con vínculos con los gobiernos de china, rusia, iran o Corea del Norte. Esto también aplicará sobre los minerales críticos a partir de 2025. La definición clave para determinar cuándo una empresa tiene vínculos con el gobierno es la de “entidades extranjeras de preocupación” (FEOC por sus siglas en inglés). Según el Tesoro, una entidad será considerada de preocupación si esta constituida, tiene su sede y opera dentro de uno de esos países. También caerá en esa definición una FEOC en la que el gobierno de uno de esos países controla directa o indirectamente al menos el 25% de los derechos de voto o de participación accionaria o de los puestos en su junta directiva, independientemente de la ubicación física. Esta regla tiene por objeto evitar que esas entidades puedan utilizar a los países que tienen acuerdos de libre comercio o un acuerdo de minerales críticos con EE.UU. como puerta de acceso a los beneficios de la ley IRA. Un ejemplo es Marruecos, que vive un boom de inversiones, asociaciones y fusiones en minería, procesamiento de minerales y manufactura de componentes para baterías, algunas de capitales chinos.Puntos contenciosos

La ley IRA permite que puedan calificar a los créditos los coches con baterías que tienen componentes o minerales críticos importados desde países que tienen un acuerdo de libre comercio con EE.UU. En un guiño a las automotrices, que consideraban insuficiente esta excepción, el Tesoro interpretó a principios de año que un acuerdo especial de minerales críticos entre gobiernos puede ser una alternativa en los casos en que no existe un tratado de libre comercio. Argentina tiene conversaciones avanzadas con EE.UU. para un acuerdo de este tipo, que ya existe entre Japón y EE.UU. No obstante, varios congresistas cuestionaron las reglamentaciones del Tesoro en cuanto a los artículos en la ley IRA relativos a los acuerdos de libre comercio y las entidades extranjeras (FEOC) al considerarlas permisivas con China. Paradójicamente el principal vocero de las críticas es el presidente del Comité de Energía del Senado, el senador demócrata Joe Manchin, cuyo voto fue central para la sanción de la ley IRA, un pilar fundamental de la política energética del presidente demócrata Joe Biden. Los críticos señalan que la potestad para firmar acuerdos comerciales con otros países es del Congreso y no del gobierno federal. “Incluso entre aliados, Estados Unidos solo debe celebrar acuerdos que tengan en cuenta las realidades de una industria, aprender de acuerdos anteriores y elevar los estándares”, criticaron los congresistas demócratas Richard E. Neal y Ron Wyden sobre el acuerdo con Japón. Empresarios con intereses en la industria del litio como el CEO de Integra Capital, José Luis Manzano, señalaron la necesidad imperiosa de un acuerdo con EE.UU. para potenciar las exportaciones de litio argentino. “Para estar adentro necesitamos un tratado como el de Japón (acuerdo sobre materiales críticos) o una interpretación del secretario del Tesoro o del propio presidente de Estados Unidosdiciendo que, por la seguridad energética del propio Estados Unidos, el litio de Argentina en estado de carbonato o hidróxido es considerado raw material (materia prima). Con esto, estamos adentro, sin eso, estamos afuera del mercado”, remarcó Manzano.Cautela entre las automotrices

Las automotrices están evaluando el impacto de las nuevas reglas en su cadena de suministros. En principio, el Tesoro tuvo en cuenta algunas realidades en la cadena de valor que son imposibles de sortear en el corto plazo por el predominio chino. General Motors respondió que estaba revisando las reglas pero se mostró optimista de que no alterarían los planes de la compañía. «Debido a las inversiones históricas de GM en EE. UU. y los esfuerzos por construir cadenas de suministro más seguras y resilientes, creemos que GM está bien posicionada para mantener el incentivo de compra de muchos de nuestros vehículos eléctricos en 2024 y más allá«, dijo la compañía. Autos Drive America, el lobby que representa a los fabricantes extranjeros con operaciones en EE.UU. como Hyundai y Toyota, puso el foco en la necesidad de garantizar la provisión de minerales. «Instamos a la administración a asegurar acuerdos sobre minerales críticos con naciones aliadas para proporcionar a Estados Unidos los minerales necesarios para producir vehículos eléctricos y acelerar esta transición», dijo la presidenta de la entidad, Jennifer Safavian. China representa entre el 85% y el 90% de la extracción y el procesamiento mundial de elementos de tierras raras y refina el 60% del litio, el 65% del níquel y el 68% del cobalto necesarios para las baterías de vehículos eléctricos, según Goldman Sachs. El banco también estima que el 65% de los componentes de las baterías, el 71% de las celdas de las baterías y el 57% de los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China. Atento a esta realidad, el Tesoro habilitó una excepción por dos años para algunos minerales provenientes de China que representan menos del 2% de los materiales utilizados en una batería. Manchin criticó fuertemente esta excepción. “La Ley de Reducción de la Inflación establece claramente que los vehículos de consumo no son elegibles para créditos fiscales si ‘cualquiera de los minerales críticos aplicables contenidos en la batería’ proviene de China u otros adversarios extranjeros después de 2024. Pero esta administración, una vez más, está tratando de encontrar soluciones alternativas”, fustigó, en una interpretación excesivamente restrictiva de la ley. Igual de relevante es el establecimiento de cierto marco para la celebración de acuerdos tecnológicos con compañías chinas. El Tesoro permitirá los acuerdos de licencia de tecnología siempre que la contraparte tenga control operativo de la instalación y no la FEOC, aunque esto se evaluará caso por caso. Es el caso de Ford, que quiere construir una planta de baterías en Michigan con tecnología de CATL, el principal fabricante del mundo. El portavoz de Ford, Richard Binhammer, dijo que la compañía aún está revisando las reglas, pero agregó que «vale la pena señalar que la planta Marshall será construida, propiedad y administrada por Ford (a través de una subsidiaria) – que CATL no tendrá propiedad».La CONAE dio pruebas del daño ambiental en Punta Tombo

Un antes y un después

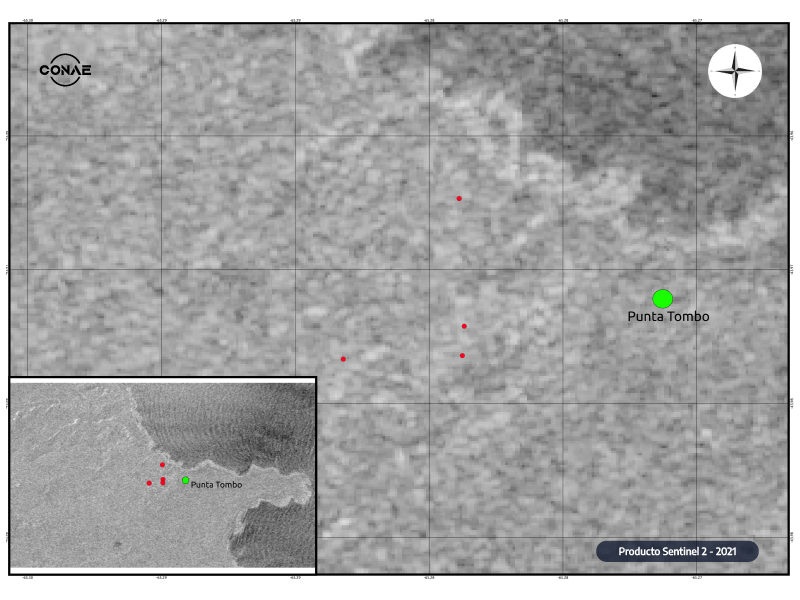

El pasado martes 14 de noviembre, la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez, junto a la abogada de Fiscalía, Silvina Nicholson, fueron recibidas en las oficinas de la CONAE en la Ciudad de Buenos Aires por Mariana Horlent, subgerente de Servicios al Usuario, Nathalie Horlent, subgerente de Promoción del Sector Espacial, y Aldana Bini Jefa Unidad de Atención al Usuario de la agencia espacial nacional, para compartir los alcances de la de la causa judicial y la incorporación de imágenes satelitales como elementos de prueba al proceso. En esta mesa de trabajo se estableció un protocolo de actuación en relación con el uso de imágenes satelitales para ser utilizadas en investigaciones penales.

Adriana Serquis: «La industria nuclear creo un conjunto de empresas tecnologicas que exportan»

Entre sus diversos desarrollos, Invap en los últimos 10 años realizó exportaciones por un valor estimado en 1.500 millones de dólares, graficó Serquis, y dijo que según estimaciones de la CNEA, «exportar una de las centrales nucleares que implicarían cuatro Carem de 120 en una pequeña central de 480 MED, puede dar 4.000 millones de dólares, cada una».

El Carem es un «reactor modular pequeño» que se desarrolla en el país, con tecnologías nuevas y que se espera que esté funcionando para 2028.

«Vamos a ser uno de los primeros países que pueden demostrar esta tecnología», sostuvo la presidenta de la CNEA, y detalló: «Hay más de 80 proyectos en el mundo, pero hay solo dos en construcción y uno es el nuestro. Hay dos que están ya funcionando, pero que en realidad son reactores grandes hechos en pequeño, no con tecnología nueva como es el Carem».

Uno de los ejes que está trabajando la Comisión para incrementar las exportaciones es el de los acuerdos estratégicos comerciales, para lo que hacía falta «tener un plan de negocios propio y una evaluación económica, que nos dio muy bien», señaló Serquis, en relación al trabajo que se estuvo haciendo con economistas de la Universidad de San Martín y con la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

El resultado es «un plan económico que es muy razonable y nos da costos muy buenos y muy competitivos a nivel mundial», afirmó Serquis, y avizoró: «Creemos que es una de las grandes oportunidades que tenemos como país».

Entre sus diversos desarrollos, Invap en los últimos 10 años realizó exportaciones por un valor estimado en 1.500 millones de dólares, graficó Serquis, y dijo que según estimaciones de la CNEA, «exportar una de las centrales nucleares que implicarían cuatro Carem de 120 en una pequeña central de 480 MED, puede dar 4.000 millones de dólares, cada una».

El Carem es un «reactor modular pequeño» que se desarrolla en el país, con tecnologías nuevas y que se espera que esté funcionando para 2028.

«Vamos a ser uno de los primeros países que pueden demostrar esta tecnología», sostuvo la presidenta de la CNEA, y detalló: «Hay más de 80 proyectos en el mundo, pero hay solo dos en construcción y uno es el nuestro. Hay dos que están ya funcionando, pero que en realidad son reactores grandes hechos en pequeño, no con tecnología nueva como es el Carem».

Uno de los ejes que está trabajando la Comisión para incrementar las exportaciones es el de los acuerdos estratégicos comerciales, para lo que hacía falta «tener un plan de negocios propio y una evaluación económica, que nos dio muy bien», señaló Serquis, en relación al trabajo que se estuvo haciendo con economistas de la Universidad de San Martín y con la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

El resultado es «un plan económico que es muy razonable y nos da costos muy buenos y muy competitivos a nivel mundial», afirmó Serquis, y avizoró: «Creemos que es una de las grandes oportunidades que tenemos como país». “No hay plata”: La extincion de la obra publica. Alternativas

“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas.

Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos.

Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019.

Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales.

La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.

Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico.

Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).

Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales.

Las opciones de financiamiento de obras

En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas.

Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios).

Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución.

El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos).

En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.

También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.

Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc.

Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro.

En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse.

Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral.

Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.

El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas.

Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.

Milei y su proyecto de túnel ferroviario para cruzar la cordillera de los Andes

Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekian), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante.

Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman.

Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen contar con la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos: la estabilidad macroeconómica.

Francisco Eggers

Economista -profesor de Finanzas de la Universidad de La Plata